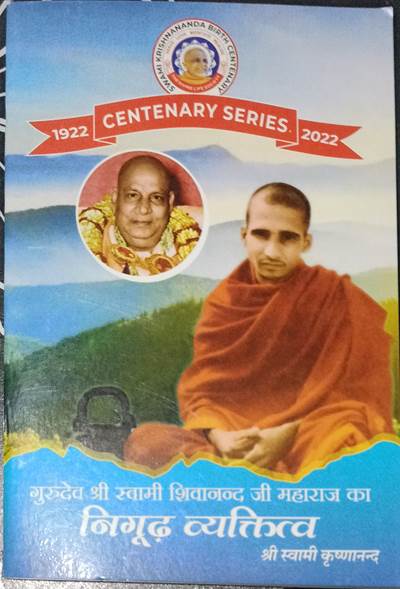

गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज का निगूढ़ व्यक्तित्व

(The Inscrutable Gurudev Sri Swami Sivananda)

लेखक

श्री स्वामी कृष्णानन्द

अनुवादिका

स्वामी गुरुवत्सलानन्द माता जी

प्रकाशक

द डिवाइन लाइफ सोसायटी

पत्रालय : शिवानन्दनगर-२४९१९२

जिला : टिहरी-गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत

www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org

प्रथम हिन्दी संस्करण : २०२१

(२,००० प्रतियाँ)

© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी

Swami Krishnananda Birth Centenary Series-12

निःशुल्क वितरणार्थ

'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए

स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा

'योग-वेदान्त फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पत्रालय : शिवानन्दनगर,

जिला : टिहरी-गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पिन : २४९१९२' में मुद्रित ।

For online orders and Catalogue visit: dlsbooks.org

प्रकाशकीय

२५ अप्रैल २०२२ परम पूज्य श्री स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज की जन्म-शताब्दी का शुभ दिवस है। इस पावन अवसर पर, मुख्यालय आश्रम ने पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के प्रबोधनकारी एवं प्रेरणाप्रद प्रवचनों को संकलित कर पुस्तिकाओं के रूप में निःशुल्क वितरणार्थ प्रकाशित करने का निर्णय लिया है।

पूज्य श्री स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज वर्ष १९४४ में सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज के पवित्र आश्रम में आये तथा नवम्बर २००१ में महासमाधि पर्यन्त यहीं रहे। श्री स्वामी जी महाराज भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन की प्रत्येक विचारधारा के प्रकाण्ड विद्वान् हैं। श्री गुरुदेव उनके सम्बन्ध में कहते हैं, "एक कृष्णानन्द में अनेक शंकराचार्य समाहित हो गये हैं।"

पूज्य श्री स्वामी जी महाराज वर्षों तक रविवार रात्रिकालीन सत्संग में, श्री गुरुदेव के जन्म दिवस, श्री कृष्ण जयन्ती, श्री महाशिवरात्रि आदि विशेष अवसरों पर तथा साधना सप्ताह एवं योग-वेदान्त फॉरेस्ट अकादमी द्वारा संचालित योग-वेदान्त कोर्स में अपने गम्भीर और अन्तःप्रज्ञापूर्ण व्याख्यानों से साधकों-भक्तों को लाभान्वित करते रहे। वे सदैव बिना किसी पूर्व तैयारी के, स्वतःस्फुरित प्रवचन देते थे और उनका प्रत्येक उद्बोधन नवीन, अद्वितीय एवं दिव्य प्रेरणा से परिपूर्ण होता था। इन प्रवचनों को सुनते हुए श्रोतागण पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से निःसृत अपरिमित ऊर्जा से अत्यधिक ऊर्जस्वित हो जाते थे।

अत्यन्त हर्षपूर्वक, हम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जन्म-शताब्दी के शुभ अवसर पर उनकी कुछ पुस्तिकाओं को उनके पावन चरणों में श्रद्धांजलिस्वरूप अर्पित कर रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तिका 'गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज का निगूढ़ व्यक्तित्व' पूज्य श्री स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज द्वारा २२ जनवरी १९८४ को रात्रिकालीन सत्संग में दिये गये व्याख्यान का अनुवाद है।

सर्वशक्तिमान् प्रभु, सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज एवं परम पूज्य श्री स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज के दिव्य अनुग्रह सब पर हों।

-द डिवाइन लाइफ सोसायटी

गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज का निगूढ़ व्यक्तित्व

ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै।

तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

आध्यात्मिक जीवन मात्र एक शैक्षिक प्रक्रिया नहीं अपितु आत्म-निर्माण की प्रक्रिया है, अत: प्राचीन काल के गुरुजनों द्वारा अपने शिष्यवृन्द को पूर्णतया नवीन विधियों एवं रूपों में अनुशासित करना आवश्यक था। आधुनिक मनुष्य अपनी आत्मा को खो चुका है, इसलिए उसका जीवन के प्रति पूर्णतः भौतिकवादी दृष्टिकोण बन चुका है, उसके लिए इन विधियों को समझ पाना ही दुष्कर है, इनकी प्रशंसा करना तो दूर की बात है। वह एक प्राणविहीन, जीवनशक्तिविहीन अस्थिपंजर तथा एक मशीन की तरह जीवन जीता है। अतः उसके लिए औपनिषदिक काल के शिष्यों के उस अनुशासन को समझ पाना पूर्णतया असम्भव है, जब गुरुजन उनके व्यक्तित्व के अन्तरतम भाग को प्रशिक्षित करते थे। आत्म-निर्माण की प्रक्रिया का यही अर्थ है। इसमें हमारे अस्तित्व के मूल को, अन्तरतम भाग को पूर्ण परिशुद्ध किया जाता है।

शुद्धिकरण अथवा पवित्रीकरण की यह प्रक्रिया ही साधना है। परन्तु आजकल हम मात्र तथ्यों-सूचनाओं को एकत्रित करने वाले वैज्ञानिक, कुतूहलवशात् जानने वाले निरीक्षणकर्ता, प्रयोगकर्ता बन चुके हैं। जीवन के प्रति इस दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टिकोण के कारण आज हम ऐसी स्थिति में पहुँच गये हैं जहाँ हम उस सूखे पत्ते के समान बन गये हैं जो बाहरी संसाधनों द्वारा ही पोषण प्राप्त करता है। अठारहवीं शताब्दी में एक दर्शन के रूप में प्रारम्भ हुआ भौतिकवाद आधुनिक जीवन का सर्वस्व बन चुका है। आज भौतिकवाद मात्र एक सिद्धान्त अथवा दर्शन नहीं है, यह हम स्वयं हैं। हम स्वयं पदार्थ बन चुके हैं, मिट्टी की गेंदें तथा प्राणविहीन मशीनें बन चुके हैं।

अतः जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगम्बर, भगवान् श्री कृष्ण, श्री रामकृष्ण परमहंस जी अथवा श्री स्वामी शिवानन्द जी के उपदेशों को समझ पाना हमारे लिए कठिन हो गया है। हम केवल सभाओं-सम्मेलनों में विचारों के आदान-प्रदान से तथा सामाजिक स्तर पर व्यावहारिक कौशल से प्राप्त उन तथ्यों-सूचनाओं को सदुपदेश मान लेते हैं जो व्यक्ति की आत्मा से उद्भूत नहीं होते हैं।

यदि हम महान् तिब्बती गुरु मारपा द्वारा अपने एक महान् शिष्य मिलारेपा को प्रशिक्षित करने हेतु अपनायी गयी विधियों एवं तकनीकों के विषय में जानेंगे तो हमारे विस्मय की कोई सीमा नहीं रहेगी। हम उन विधियों को समझ नहीं सकते हैं और यह हो सकता है कि हम स्वयं को श्रेष्ठ एवं महत्त्वपूर्ण मानकर, इन महान् गुरुजनों को पुरानी शैक्षिक पद्धतियाँ प्रयोग करने वाले ऐसे असभ्य एवं अशिष्ट जन घोषित कर दें जो आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान एवं हमारी सभ्य शैक्षिक पद्धतियों यथा मॉन्टेसरी व्यवस्था से परिचित नहीं हैं। परन्तु इस प्रकार स्वयं को श्रेष्ठ मानने से हम आध्यात्मिक अनुशासन की महत्ता को नहीं जान पायेंगे।

यद्यपि ईसाई धर्म पाप के सिद्धान्त से सुपरिचित है, जिसके अनुसार एडम (आदम) एवं इव (हव्वा) के वंशज होने के कारण मनुष्य जन्मतः बुरे स्वभाव से युक्त होता है; परन्तु यह जानना भी आवश्यक है कि मनुष्य का यह स्वभाव आध्यात्मिक अनुशासन का कट्टर विरोधी होता है। हम जैसे मनुष्यों के लिए यह समझना कठिन है कि चैतन्य आत्मा किस सीमा तक जड़ पदार्थ के साथ सम्बन्धित हो चुकी है, तादात्म्य कर चुकी है। भौतिक आवरणों के साथ इतना अधिक सम्बन्धित होना, उनके साथ इस प्रकार संयुक्त हो जाना वस्तुतः अत्यन्त आश्चर्यजनक है। यह सम्बन्ध इतना गहरा हो चुका है कि हम कह सकते हैं, जैसा कि मैंने पूर्वतः कहा कि हम पदार्थ द्वारा धारण की गयी आकृतियों के समान बन गये हैं। हम मन एवं आत्मा होने की अपेक्षा मात्र शरीर रह गये हैं। हम शरीर की आवश्यकताओं-इच्छाओं को पूरा करने के लिए मन का एक सहायक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हममें से कितने मनुष्यों के पास इतना समय है कि हम यह विश्वास कर सकें कि हमारे भीतर आत्मा है, गहन तर्क एवं विचार करना तो दूर की बात है।

परन्तु सन्त-महापुरुष किन्डरगार्टन अर्थात् बालविहार के अध्यापक नहीं हैं। वे राजनीतिशास्त्र, गणित तथा अन्य विज्ञानों-विषयों के शिक्षक नहीं हैं। एक सन्त अथवा महापुरुष परिपूर्णता-प्राप्त आत्मा हैं, अतः इस परिपूर्णता को प्राप्त करने हेतु जिस अनुशासन का उन्होंने स्वयं पालन किया, वे अपने एक ग्रहणशील शिष्य को उसी अनुशासन की शिक्षा देने हेतु समुत्सुक होंगे। आजकल के विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षिक सामग्री एवं पुस्तकों की अपेक्षा सन्त-महापुरुषों के आदर्श जीवन उच्च शिक्षा प्रदान करने के महानतम स्रोत हैं।

एक आध्यात्मिक साधक वह जीवात्मा है जो परिपूर्णता प्राप्ति के पथ पर है। वह स्कूल, कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने वाला विद्यार्थी नहीं है। वह मानव समाज में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से निर्वाह करने हेतु किसी उपाधि अथवा योग्यता को अर्जित नहीं करना चाहता है। आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्थाओं एवं राजनीतिक कौशलों के इस जगत् में रहने हेतु योग्य बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य सर्वथा भिन्न है।

आज हमारा चिन्तन इस सीमा तक भौतिकवादी एवं अर्थवादी हो चुका है कि जब हमसे कहा जाता है कि आध्यात्मिक शिक्षा भगवदोन्मुखी प्रक्रिया है, तो हम प्राचीन विधियों के प्रति तिरस्कार के भाव के साथ मन ही मन हँसते हैं। गम्भीर एवं सच्चे साधकों ने श्री रामकृष्ण परमहंसदेव से क्या शिक्षा प्राप्त की? वे जब उनके सम्पर्क में आये, तो उनके व्यक्तित्व में पूर्ण परिवर्तन घटित हुआ; वे वैसे नहीं रहे, जैसे वे पहले थे। महान् सद्गुरुओं का आश्रय प्राप्त होने से ऐसे परिवर्तन की आशा एवं अपेक्षा ही की जाती है।

विश्व विभिन्न ऐतिहासिक अवस्थाओं से गुजर चुका है तथा हमारे लिए यह जानना कठिन है कि इस समय यह किस अवस्था से गुजर रहा है क्योंकि आज हम उस सौभाग्यपूर्ण परिस्थिति में नहीं हैं जहाँ हमारा सम्पर्क ऐसे महान् सद्गुरुओं से हो सके। आज विश्व में ऐसे महान् सत्पुरुषों को रखने की सामर्थ्य नहीं है, अतः इसने स्वयं को उनसे पूर्णतः मुक्त कर दिया है। यह कहना असत्य नहीं होगा कि आज मानवता 'गुलिवर ट्रेवल्स' पुस्तक में वर्णित लिलिपुट क्षेत्र के उन निवासियों का बृहद् समूह मात्र बन चुकी है जिनका आकार चींटी के समान है परन्तु अहंकार पर्वत के समान है तथा जो एक सीढ़ी के माध्यम से गुलिवर के पैर पर चढ़ना चाहते हैं।

मानवीय समझ के बौनेपन ने, इसकी क्षुद्रता ने जीवन के सर्वोच्च मूल्यों को विस्मृत करके आत्म-सन्तुष्टि का ऐसा रूप धारण किया है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में आध्यात्मिक शिक्षा की प्राचीन व्यवस्था की न केवल पूर्णतया अवहेलना की गयी है अपितु इन आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वथा भुला दिया गया है।

श्री रामकृष्ण परमहंसदेव के प्रथम शिष्य, जीसस क्राइस्ट के बारह धर्मदूत तथा अवतार-पुरुषों एवं धर्मगुरुओं के प्रारम्भिक सहायक एवं सहयोगीजन ही आत्मा की उस भव्य महिमा के साक्षी हो सकते हैं जो इन विभिन्न सन्त-महापुरुषों में विविध रूपों में अभिव्यक्त होती है । यह आवश्यक नहीं है कि दो सन्तों का व्यवहार एक जैसा हो। हमारे समक्ष दक्षिण भारत के सुप्रख्यात आध्यात्मिक महापुरुषों अर्थात् नयनार एवं आलवार सन्तों के उदाहरण हैं। यदि हम इन वैष्णव सन्तों 'आलवार' तथा शैव सन्तों 'नयनार' के जीवन के विषय में पढ़ेंगे, तो अकल्पनीय आनन्द एवं विस्मय से हमारा रोम-रोम रोमांचित हो जायेगा। वे केवल भगवान् में श्रद्धा रखने वाले आस्तिक जन नहीं थे, न ही वे केवल किसी धार्मिक व्यक्ति के समान भगवद्-आराधना करने वाले भगवद्-भक्त थे। यह कहना अत्यन्त कठिन है कि उनका भगवान् के साथ कैसा सम्बन्ध था। भगवान् के प्रति इन नयनार एवं आलवार सन्तों के भाव की व्याख्या हेतु शब्द पर्याप्त नहीं हैं। हम यह कहकर स्वयं को सन्तुष्ट कर सकते हैं कि भगवान् इन सन्तों के रोम-रोम में समाये थे। उनके कार्य एवं स्वभाव के प्रत्येक अंश में मानो भगवान् ही नृत्य कर रहे हों। उनकी शक्तियाँ भगवान् की शक्तियों के समान थीं, तथा वे भगवान् से वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा वे किसी अन्य व्यक्ति के साथ करते थे। वे भगवान् को उसी प्रकार पुकार सकते थे जिस प्रकार हम एक सेवक को पुकारेंगे। उनके लिए इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। उनके व्यक्तित्व के भगवदीय सत्ता से पूर्णरूपेण ओत-प्रोत हो जाने को ही सन्तत्व का परमोत्कर्ष कहा जा सकता है।

हम भगवान् श्री कृष्ण, भगवान् श्री राम, जीसस क्राइस्ट, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री रामकृष्ण परमहंसदेव आदि इन अवतार-पुरुषों एवं सन्तजनों की पूजा-आराधना करते हैं परन्तु हम अपने हृदय के अन्तरतम भाग से इनके व्यक्तित्व में समाविष्ट होकर, इनसे एकाकार होकर यह नहीं जान सकते हैं कि वे वस्तुतः क्या थे, क्या सोचते थे, क्या अनुभव करते थे तथा किस प्रकार जीवन जीते थे।

उस साधक को ही शिष्य कहा जा सकता है जो न केवल अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है अपितु जो अपने गुरु के दिव्य स्वभाव का सहभागी भी होता है। यह महत्त्वपूर्ण है। आज्ञाकारिता से अभिप्राय जो गुरु कहें, केवल उसके प्रति 'हाँ जी' अर्थात् स्वीकृति भाव नहीं है, अपितु यह शिष्य की आत्मा का गुरु की महिमामयी आत्मा के प्रति पूर्ण समर्पण है। यह शिष्य की जिह्वा द्वारा नहीं अपितु उसकी आत्मा द्वारा की गयी 'हाँ' अर्थात् स्वीकृति है, समर्पण है। जिस प्रकार सन्त भगवान् से एकत्व अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से शिष्य गुरु से एकाकार होते हैं। यह एक विधि है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक शिष्य को अपने गुरु के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए।

सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने विश्व के समक्ष अपने सहज-सरल तरीके से दिव्य जीवन के उस आदर्श को प्रस्तुत किया जिसके वे स्वयं साकार विग्रह थे। अपने विशिष्ट स्वरूप में, वे प्राचीन औपनिषदिक गुरु महर्षि याज्ञवल्क्य अथवा तिब्बती गुरु मारपा की प्रतिकृति थे अर्थात् उनके जैसे ही थे। यह कहने का कारण है क्योंकि उनका स्वभाव भी अबोधगम्य था। उनके जीवन को हम तार्किक विकास की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। हम उनके किसी कार्य-व्यवहार से किसी सुनिश्चित निर्णय एवं निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते हैं। हमारे लिए उनका व्यवहार अप्रत्याशित एवं कभी-कभी अबोधगम्य होता था; हम उनके व्यवहार का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते थे तथा न ही उसे समझ पाते थे। गुरुदेव इस सिद्धान्त की एक परिपूर्ण एवं जीवन्त प्रतिमा थे कि जितना अधिक हम देते हैं, स्वयं को अर्पित करते हैं; उतना अधिक भगवान् हमारे भीतर प्रविष्ट होते हैं। यहाँ 'देने' का आध्यात्मिक रूप में अर्थ समझना चाहिए। सामान्य जन गुरुदेव को उनकी असीम दानशीलता के कारण विनोदपूर्वक 'शिवानन्द' नहीं अपितु 'गिवानन्द' (Givananda) कहते थे।

मुझे आज भी वह घटना याद है जिससे मैं अत्यधिक अचम्भित हो गया था, परन्तु उनकी महानता की प्रतीकस्वरूप उस घटना का मैं प्राय: प्रेमपूर्वक स्मरण करता हूँ। उन दिनों आश्रम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः वे सबके लिए अत्यन्त कठिनाई के दिन थे। आश्रम के किसी अन्तेवासी ने कभी कोई फल न प्राप्त किया और न ही देखा। केवल श्री गुरुदेव के लिए अत्यन्त अल्प मात्रा में फल खरीदे जाते थे। गुरुदेव वयोवृद्ध थे, अतः सब अन्तेवासियों की यही इच्छा थी कि उनकी उचित देखभाल हो। प्रतिदिन थोड़े से फल खरीदे जाते थे तथा माँ गंगा के तट पर स्थित उनके कुटीर (जिसे आज गुरुदेव कुटीर कहा जाता है) की रसोई में रखे जाते थे। एक दिन कुछ व्यक्ति श्री गुरुदेव के दर्शनार्थ आये, उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और जाने लगे। गुरुदेव उन्हें प्रसाद-स्वरूप एक- दो फल देना चाहते थे। उन्होंने अपने रसोइये से पूछा, "आपके पास कुछ फल हैं?"

रसोइये ने कहा, "नहीं, स्वामी जी। फल नहीं हैं।" क्योंकि वह फल कहाँ से लाता; रसोई में जो दो या तीन सेब तथा कुछ सन्तरे थे, वे तो गुरुदेव के लिए रखे गये थे।

श्री गुरुदेव ने कहा, "जाइए और देखिए। कुछ फल हो सकते हैं।"

उसने वही दोहराया, "नहीं, स्वामी जी। फल नहीं हैं।"

उन आगन्तुकों ने श्री गुरुदेव को पुनः प्रणाम किया और चले गये। इसके पश्चात् गुरुदेव ने रसोइये से प्रश्न किया, "क्या फल नहीं हैं?" उसने पुनः वही उत्तर दिया, "नहीं, स्वामी जी।"

गुरुदेव सीधे रसोई में गये। यह कोई बड़ा रसोईगृह नहीं था, कुटीर के एक कोने का ही रसोई के रूप में उपयोग किया जाता था। उन्होंने वहाँ फलों की एक छोटी टोकरी देखी जिसमें कुछ सेब एवं सन्तरे थे। अतः उन्होंने रसोइये से कहा, “यहाँ तो फल रखे हैं। तब आपने ऐसा क्यों कहा कि फल नहीं हैं। मैं उन आगन्तुकों को कुछ फल देना चाहता था।"

उसने उत्तर दिया, "ये फल केवल स्वामी जी के लिए हैं।"

"अच्छा, ये मेरे लिए हैं," यह कहते हुए गुरुदेव ने टोकरी उठायी और सारे फल बन्दरों को दे दिये। अब उनके इस व्यवहार पर आप क्या कहेंगे! उन्होंने फलों की पूरी टोकरी खाली कर दी। अब आपको यह समझ नहीं आयेगा कि आप जोर-जोर से रोयें, पछतायें अथवा उन्हें समझने की कोशिश करें।

मैंने हमेशा यह अनुभव किया है कि कोई सद्ग्रन्थ, यहाँ तक कि उपनिषद् भी सन्तों के जीवन के समान प्रेरणाप्रद नहीं हो सकते हैं। हम इस प्रकार की अनेक रोमांचक, हृदयस्पर्शी एवं प्रेरणादायी घटनाओं को 'महाभक्तविजय' पुस्तक में पढ़ सकते हैं जिसमें महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के महान् सन्तों की जीवनगाथाएँ वर्णित हैं। ये सन्त बाह्य दृष्टि से अकिंचन एवं सामान्य व्यक्ति ही प्रतीत होते थे। सन्त एकनाथ, सन्त नामदेव, पुरन्दर दास एवं सन्त तुकाराम समृद्ध जमींदारों की सन्तान नहीं थे। निर्धनता ही उनकी एकमात्र सम्पदा थी। उनके पास निर्धनता के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था। परन्तु वे भगवान् के अत्यन्त समीप थे। उनमें से एक सन्त तो भगवान् के साथ सेवक की भाँति व्यवहार कर रहे थे। भगवान् कृष्ण स्वयं एक छोटे लड़के के रूप में सन्त एकनाथ की सेवा कर रहे थे। वे उनके वस्त्र धोते थे, घर की सफाई करते थे तथा उनके जूठे बर्तन भी साफ करते थे। उन सन्त की जीवन-गाथा में ऐसा उल्लेख आता है कि एक बार एक अन्य सन्त भगवान् के दर्शन हेतु पण्ढरपुर गये तो वहाँ भगवान् को अनुपस्थित पाया। उन्हें स्वप्न में एक दिव्य वाणी द्वारा कहा गया कि भगवान् सन्त एकनाथ के घर में हैं। उन्हें अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि भगवान् किस प्रकार पण्ढरपुर छोड़कर एक निर्धन व्यक्ति के घर में रह रहे हैं। वे भगवान् के दर्शनार्थ सन्त एकनाथ के घर की ओर दौड़े। ऐसा कहा जाता है कि वह सेवक वहाँ से अदृश्य हो गया। किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ चला गया। क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे खोज पाये।

आप सब यह नहीं समझ पायेंगे कि महान् सद्गुरुओं के प्रारम्भिक शिष्यजनों ने जिन दुःखप्रद कठिनाइयों को सहन किया, वे किस प्रकार उनके लिए सुख एवं शान्तिप्रदायक भी थीं। हममें से कुछ व्यक्ति आधुनिक युग के महानतम सन्त श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज के विषय में कुछ बातें कह सकते हैं जो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हैं। उनके जैसा महिमामय व्यक्तित्व देख पाना दुर्लभ है; जीसस क्राइस्ट के समान अपना सर्वस्व दूसरों को देने वाली विशालहृदयता एवं उदारता केवल ऐसे महान् गुरुजनों में ही देखी जा सकती है।

श्री गुरुदेव के मन में अकस्मात् ही अपने शिष्यों को कुछ उपदेश देने का विचार उठता, और वे तुरन्त उसी स्थान पर उन्हें उपदेश प्रदान कर देते। इसके लिए कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाती थी।

उन दिनों आश्रम में कलकत्ता का एक युवक रह रहा था। वह आश्रम डिस्पेन्सरी में कम्पाउन्डर के रूप में कार्य कर रहा था। एक दिन श्री गुरुदेव अचानक ही उसके पास पहुँचे। यह सुबह ९ बजे अथवा उससे कुछ पहले का समय था। श्री गुरुदेव डिस्पेन्सरी गये तथा उसे बाहर से ताला लगा कर अपने कुटीर में चले गये। कोई नहीं जानता था कि यह क्यों हुआ।

उस युवक ने उस समय तक न तो स्नान किया था और न ही कुछ खाया था, परन्तु किसी ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। सूर्यास्त का समय हो रहा था, परन्तु ऐसी कोई आशा अथवा संकेत नहीं दिख रहा था कि गुरुदेव डिस्पेन्सरी के दरवाजे को खोलेंगे। उस युवक ने सुबह से कुछ नहीं खाया था; वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। मैं जब वहाँ से गुजरा, तो वह खिड़की से बाहर झाँक रहा था। मुझे उसने पूरी बात बतायी। परन्तु कोई क्या कह सकता था? हम भी कुछ नहीं जानते थे। हम सब अत्यधिक आश्चर्यचकित थे। उसकी दशा अत्यन्त दयनीय थी। परन्तु कोई नहीं जानता था कि बात क्या है। इस प्रकार अत्यधिक दुःख एवं कष्ट के साथ उसने वह पूरा दिन एवं रात गुजारे। वह रो रहा था कि यह क्या हो रहा है।

अगली सुबह श्री गुरुदेव अपने हाथ में एक सन्तरा लिये हुए आये और उन्होंने डिस्पेन्सरी का ताला खोला। उन्होंने उस युवक से पूछा, "आप सम्पूर्ण दिन एवं रात्रि क्या सोचते रहे?" आप कल्पना कर सकते हैं कि वह युवक क्या सोच रहा होगा। श्री गुरुदेव ने पुनः पूछा, "क्या आप सम्पूर्ण दिन एवं रात्रि भगवद्-चिन्तन कर रहे थे ?"

युवक ने उत्तर दिया, "इसके अतिरिक्त सब चिन्तन हो रहा था।"

"कोई बात नहीं, आप एक भले युवक हैं। आपने महान् तपस्या की है और यह आपके लिए उपहार है।" ऐसा कहते हुए श्री गुरुदेव ने उसे सन्तरा दिया एवं चले गये।

हममें से कोई भी गुरुदेव द्वारा ऐसे कठोर व्यवहार के अनुभव से अपरिचित नहीं था अर्थात् हमें भी ऐसे व्यक्तिगत अनुभव हुए थे। आश्रम के श्रेष्ठतम कार्यकर्ता भी इस प्रकार का अनुभव प्राप्त कर चुके थे। मुझे याद आता है कि एक दिन उन्होंने मुझे ब्रह्मपुरी के समीप जंगल में एक कुटिया में जाकर एकान्तवास करने हेतु कहा। एक भक्त श्री गुरुदेव को यह कुटिया अर्पित करना चाहता था। उन दिनों मैं किसी कार्य में अत्यधिक व्यस्त था। श्री गुरुदेव ने कहा, "जाइए, उस कुटिया में निवास करिए और ध्यान करिए।" जैसा कि मैंने बताया कि यह बिल्कुल अचानक हुआ। उनके उपदेश-आदेश बिना किसी पूर्व सूचना के उसी स्थान पर दे दिये जाते थे। वे ऐसा नहीं कहते थे, “मैं चाहता हूँ कि आप कल वहाँ जायें।" वे हमसे कहते थे, "अभी इसी क्षण जाइए।”

मैंने उनसे कहा, "कुछ आवश्यक कार्य है।" जैसे ही मैंने कहा कि कुछ कार्य है, श्री गुरुदेव थोड़े क्रुद्ध हो गये और कहने लगे, "कार्य ? किसका कार्य ? किसके लिए कार्य ? यह जगत् ही अस्तित्व में नहीं है।" ये उनके शब्द थे। उन्होंने पुनः कहा, "आपके समक्ष जगत् ही नहीं है, तो कार्य कहाँ है?" ऐसा कहकर वे चले गये। उन्होंने इस विषय पर मुझसे पुनः बात नहीं की। परन्तु किसी कारणवशात्, वह एकान्तवास नहीं हो पाया।

श्री गुरुदेव 'मध्यम मार्ग' के प्रबल समर्थक थे। वे दिन भर क्रियाशील रहने वाले व्यक्ति की आलोचना करते थे तथा उस व्यक्ति की भी भर्त्सना करते थे जो पूरे दिन खाली बैठा रहता था अर्थात् कुछ कार्य नहीं करता था। कोई भी उनकी दृष्टि से बचता नहीं था। आश्रम में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो दिन भर माला जपते अथवा श्रीमद्भागवत महापुराण एवं रामायण का पाठ करते थे परन्तु किसी कार्य में भाग नहीं लेते थे। श्री गुरुदेव उनकी आलोचना करते हुए कहते थे, "इस प्रकार की भक्ति आपको कहीं नहीं ले जायेगी। कठिन परिश्रम करिए। कर्मशील बनिए।" वे इसे भक्ति की 'वृन्दावन विधि' कहते थे। वे कहा करते थे, "यह वृन्दावन विधि परिणाम नहीं देगी। यह पर्याप्त नहीं होगी।" वे उनके माला जपने की नकल करते हुए कहते थे कि इस प्रकार कपड़े के नीचे माला को छुपाकर हाथ से मनके को फिराना पाखण्ड का प्रदर्शन ही है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक परिश्रमशील होता, तो उसे वे कहते थे, "आप कार्य के प्रति आसक्त हैं। आसक्ति बुरी है। कार्य के प्रति आसक्ति भी बहुत बुरी चीज है। थोड़ा जप करिए, स्वाध्याय करिए। थोड़ा विश्राम करिए।" परन्तु यदि कोई साधक जप करता एवं कार्य नहीं करता तो वे उसे कहते, "आप आलसी हैं। आपको कर्मयोग का अभ्यास करना चाहिए। कठिन परिश्रम करिए।"

समस्त सन्तों ने जगत् में भगवान् की विद्यमानता की अनुभूति के साथ ही अपना कार्य-व्यवहार किया। उन्होंने अलौकिक परम सत्ता के अपने अनुभव को इस जगत् के साथ सम्बद्ध किया जिसमें उनका मानवीय व्यक्तित्व क्रियाशील है।

मैंने इससे पहले आपको गुरुदेव की महान् जीवन-गाथा के प्रारम्भिक भाग के विषय में बताया था; वह आपको आधुनिक समय की विचारधारा के अनुसार किसी पौराणिक कथा अथवा अरेबियन नाइट्स की कहानी के समान ही लगेगी जो कि वर्तमान परिस्थितियों से सर्वथा भिन्न होती हैं। वे प्रारम्भिक दिन केवल भोजन-वस्त्र एवं अन्य सुख- सुविधाओं की दृष्टि से नहीं, अपितु भावनात्मक एवं बौद्धिक सन्तुष्टि की दृष्टि से भी अत्यधिक कठिन थे।

उन दिनों गुरुदेव किसी साधक को पुस्तकें पढ़ने की अनुमति नहीं देते थे। कोई कुछ भी नहीं पढ़ता था। सभी केवल सेवा करते थे तथा वही कार्य करते थे जो गुरुदेव ने उनसे करने को कहा था। एक दिन, एक स्वामी जी चोरी-छिपे कैलास आश्रम गये परन्तु गुरुदेव को पता चल गया कि वे कैलास आश्रम गये थे।

गुरुदेव ने उनसे पूछा, "आप कहाँ गये थे ?"

उन स्वामी जी ने उत्तर दिया, "मैं कैलास आश्रम गया था।"

गुरुदेव ने पूछा, "किसलिए?"

उन्होंने उत्तर दिया, "मैं 'विवेकचूड़ामणि' पढ़ने के लिए वहाँ गया था।"

"अब आपके सिर पर सींग उग जायेंगे (अर्थात् अहंकार बढ़ जायेगा)। आपने 'विवेकचूड़ामणि' का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। आप वास्तव में बहुत विद्वान् हैं।" ऐसा कहकर गुरुदेव वहाँ से चले गये।

गुरुदेव शास्त्राध्ययन की अनुमति नहीं देते थे; इसका कारण यह कदापि नहीं था कि वे बौद्धिक शुद्धता के विरुद्ध थे अपितु वे तो अपने शिष्यों की शास्त्राध्ययन से उत्पन्न अहंकार से रक्षा करना चाहते थे तथा वे उनके इस विद्वताजन्य अभिमान को किसी न किसी विधि द्वारा तुरन्त नष्ट भी कर देते थे।

गुरुदेव कभी प्रवचन अथवा व्याख्यान नहीं देते थे, अतः प्रायः लोग शिकायत करते थे कि वे उन्हें कुछ उपदेश अथवा निर्देश नहीं देते हैं। "स्वामी जी, हम आपसे कुछ निर्देश-उपदेश प्राप्त करना चाहते हैं", यह सुनकर गुरुदेव नाराज हो जाते थे।

वे कहते थे, "आप मुझसे उपदेश चाहते हैं? देखिए, मैं क्या करता हूँ। यही मेरा उपदेश है।" उनकी दृष्टि में उनका जीवन ही उनका उपदेश था। वे बैठकर श्रोताओं को व्याख्यान नहीं देते थे। उनकी एक नियमित एवं व्यवस्थित दिनचर्या थी-वे प्रतिदिन सायंकालीन सत्संग में सद्ग्रन्थों का श्रवण करते थे। ये सत्संग गर्मियों में उनके कुटीर के बरामदे में तथा सर्दियों में भजन हॉल में आयोजित किये जाते थे तथा ये सूर्यास्त से प्रारम्भ होकर प्रायः रात्रि ग्यारह बजे और कभी-कभी इसके बाद समाप्त होते थे। प्रत्येक सायंकाल गुरुदेव पहाड़ी की घुमावदार पगडण्डी पर चलकर भजन हॉल आते थे क्योंकि उस समय सीढ़ियाँ अथवा पक्का मार्ग नहीं बना था।

मुझे उन दिनों सत्संग एवं साधना-सप्ताह आयोजित करने का थोड़ा अनुभव प्राप्त हुआ था परन्तु ये आजकल आयोजित साधना-सप्ताह से बिल्कुल भिन्न होते थे। जबसे गुरुदेव को यह प्रतीत हुआ कि मैं इस प्रकार का कार्य कर सकता हूँ, उस समय से कई वर्षों तक मैं सत्संग- प्रभारी रहा अर्थात् सत्संग आयोजित करना मेरा उत्तरदायित्व रहा। मैंने एक वर्ष तक भजन हॉल में अखण्ड कीर्तन में भी सेवाएँ दीं। उन दिनों का सत्संग भी अलग प्रकार का था। सत्संग के लिए दरी बिछाना एवं आसन रखना, विभिन्न दिनों के अनुसार विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को रखना, दीपक प्रज्वलित करना, उस दिन पढ़ी जाने वाली पुस्तक को रखना तथा सत्संग को प्रारम्भ करना मेरा कर्तव्य था। प्रारम्भिक प्रार्थना एवं स्तोत्र पाठ तथा किसी सद्ग्रन्थ यथा योगवासिष्ठ अथवा श्रीमद्भागवत महापुराण के कुछ अंश के वाचन के बाद, सबके द्वारा भगवन्नाम के गायन की नयी व्यवस्था को उन दिनों अपनाया गया था। अनेक व्यक्ति इसके भय से सत्संग में नहीं आते थे तथा कुछ अन्य कहते थे कि उन्हें सर्दी लगी है अथवा उनका गला खराब है इसलिए वे गा नहीं सकते हैं। गुरुदेव कहते थे, "गला बैठ गया है अथवा खराब है, तो भी गाइए। इससे आपको छूट नहीं मिलेगी।" अतः प्रत्येक व्यक्ति को भगवन्नाम का गान करना आवश्यक था। ऐसा नहीं था कि केवल एक या दो व्यक्ति गा रहे हों तथा अन्य अनुसरण कर रहे हों, मात्र सुन रहे हों। सबको महामन्त्र का गान करना होता था।

यह मनुष्य के मन की एक बहुत विशिष्ट प्रवृत्ति है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति जो अन्य अवसरों पर तेज आवाज में चिल्लाकर बात करने में समर्थ है, भगवान् के नाम का गायन करते समय उसका गला काम नहीं करेगा। उसकी आवाज नहीं निकलेगी। एक शब्द बोलने में आवाज लड़खड़ायेगी और उसे समझ नहीं आयेगा कि वह क्या कहे। अन्य समय पर उसका कार्य एवं स्थिति कितने ही महत्त्वपूर्ण हों, इस समय वह पूर्णतया असफल हो जाता है। परन्तु गुरुदेव व्यक्तियों के इस संकोच एवं घबराहट को दूर कर देते थे।

हम सब वक्तृत्व कला से अपरिचित थे। हम यह सोचकर काँप जाते थे कि हम तीन व्यक्तियों के सामने भी किस प्रकार बोल पायेंगे ? परन्तु स्वामी शिवानन्द जी एक कठोर प्रशिक्षक थे। वे यह सुनिश्चित करते थे कि हम व्याख्यान दें। मैं सार्वजनिक व्याख्यान देने की कला से सर्वथा अनभिज्ञ था। मैं सभा के समक्ष एक वाक्य बोलने में भी असमर्थ था, और गुरुदेव यह बात जानते थे, इसलिए वे चाहते थे कि मेरी यह दुर्बलता दूर हो। सत्संग के मध्य, सब लोगों के सामने वे अचानक ही मुझसे कहते, "जाइए तथा कुछ बोलिए।" मैं कहता था, "मैं बोल नहीं सकता हूँ।" तब वे कहते, "अच्छा, यही बोल दीजिए कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। क्या आप इतना भी नहीं बोल सकते हैं? आप कह रहे हैं कि आप बोल नहीं सकते हैं। वहाँ जाइए तथा आसन पर बैठकर इतना कह दीजिए कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं।" हम किसी प्रकार आसन पर बैठते तथा कुछ- न-कुछ बोल देते। "बहुत अच्छा ! बहुत अच्छा व्याख्यान !" गुरुदेव इस प्रकार कहते तथा पुरस्कार स्वरूप एक केला देते थे।

गुरुदेव एक व्यक्ति की प्रत्येक क्षमता, उसमें छिपी प्रत्येक सम्भावना को अत्यधिक प्रोत्साहन देते थे। यह उनकी श्रेष्ठता थी, उनकी गहन अन्तर्दृष्टि थी तथा उनकी महानता थी। यदि एक संगीतकार आश्रम में आता, तो वे यह सुनिश्चित करते थे कि उसकी प्रतिभा को पूर्ण अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त हो। एक नृत्यकार आता तो वे उसे भी उतना ही प्रोत्साहित करते थे। यदि कोई प्रोफेसर आश्रम आते तो गुरुदेव कहते, “प्रोफेसर साहब, आज केवल आप ही व्याख्यान देंगे, अन्य कोई नहीं।" फिर वे प्रोफेसर अनेक व्याख्यान देते थे। गुरुदेव छोटे-छोटे बालकों को भी विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियाँ देने हेतु प्रोत्साहित करते थे।

श्री गुरुदेव की विशालहृदयता एवं करुणा वस्तुतः भगवान् की महिमा एवं महानता का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया, वे लोगों के अधिकाधिक प्रिय होते गये। उनके छोटे से ऑफिस में आयोजित सत्संग को लोग 'शिवानन्द दरबार' कहते थे। भक्तवृन्द शिवानन्द दरबार की महिमा का वर्णन करते हुए सुन्दर भजन गाते थे। वे इस दरबार को भवसागर से पार करने का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे।

मुक्तहस्त दान उनके विशाल-हृदय की सहज अभिव्यक्ति थी। उस समय आश्रम की कुछ निश्चित संचालन-व्यवस्था नहीं थी। श्रीगुरुदेव स्वयं ही सब कुछ थे। यद्यपि एक व्यक्ति आश्रम-सचिव के रूप में कार्य कर रहा था जो अल्पतम संसाधनों से किसी प्रकार सम्पूर्ण आश्रम की व्यवस्था करने का प्रयास करता था। उन दिनों दो समय के भोजन की व्यवस्था करना भी अत्यधिक कठिन था; और उन्हीं दिनों श्री गुरुदेव की दानशीलता भी बढ़ती जा रही थी । वे एक सपेरे को ७५ रुपये दे देते थे। वह सपेरा स्वयं आश्चर्यचकित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाथ में ये ७५ रुपये हैं अथवा वह अन्धा हो गया है। उसे कोई दस पैसे भी नहीं देता था परन्तु गुरुदेव ने ७५ रुपये दे दिये। आस-पास खड़े लोग गुरुदेव के इस कार्य को समझ नहीं सकते थे।

श्री गुरुदेव का आर्थिक-सिद्धान्त समस्त आधुनिक अर्थशास्त्रियों की समझ से परे था, यह एक प्रकार से उन अर्थशास्त्रियों की पराजय ही था। गुरुदेव उनकी गणित, अंकगणित नहीं जानते थे। एक दिन गुरुदेव ने अचानक घोषणा कर दी कि वे कल के लिए कुछ भी धन शेष नहीं रखेंगे। जो धन है, उसे उसी दिन खर्च कर दिया जायेगा, आने वाला कल अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा। 'कल के लिए कुछ शेष नहीं रखें'- ये किसी कुशल व्यवस्थापक अथवा अर्थशास्त्री के शब्द नहीं हो सकते हैं, ये शब्द एक सन्त के ही हो सकते हैं। इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है कि हमें आने वाले कल के लिए कुछ व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। हम कोई भी शिक्षा-उपदेश स्वीकार कर सकते हैं, परन्तु इस उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर, हमारे मन एवं हृदय हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा बनने वाले इस उपदेश- आदेश के विरुद्ध विद्रोह करते हैं।

मैंने पूर्व में कहा था कि भगवदीय-पुरुष, सन्तजन भगवदीय सत्ता से ओत-प्रोत होते हैं। 'कल के लिए कुछ शेष नहीं रखें' - हम उनके इस उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कल के लिए व्यवस्था करना (धन रखना) आवश्यक नहीं अपितु अत्यावश्यक लगता है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि हम भगवद्-साक्षात्कार की प्राप्ति हेतु किस सीमा तक योग्य हुए हैं। गुरुदेव हम सबको यह चेतावनी देना चाहते थे कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के नाम पर कहीं सुख-सुविधाओं में डूब न जायें; यद्यपि हमारी आवश्यकताएँ नगण्य हैं।

मैं घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन नहीं कर रहा हूँ। मेरे मन में जिस क्रम में विचार उठ रहे हैं, मैं उसी क्रम में कह रहा हूँ। एक बार रात्रि-सत्संग के बाद उन्होंने घोषणास्वरूप कहा, "क्या कोई ब्रह्मलोक आना चाहेगा?" उन्होंने पुनः कहा, "क्या कोई ब्रह्मलोक आना चाहता है?" हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि उस समय कहीं ढोल बजने की ध्वनि हुई। लोग कहते हैं कि यह ध्वनि वैसी ही थी जो भगवान् राम एवं भगवान् कृष्ण के इस धरा को छोड़ कर अपने लोक जाने के समय हुई थी। श्री गुरुदेव जिस ब्रह्मलोक की बात कर रहे थे, जिसके लिए सबको आमन्त्रित कर रहे थे, उनका संकेत भगवद्- लोक-गमन की ओर था। वे हमें ले जाना चाहते थे, परन्तु कोई उनकी बात को समझ नहीं पाया।

श्री गुरुदेव की महासमाधि के बाद आश्रम की सम्पूर्ण संरचना में चमत्कारिक परिवर्तन हुए। मैं इन्हें चमत्कारिक कहता हूँ क्योंकि जब गुरुदेव ने देह-त्याग किया, उस समय आश्रम पूरी तरह ऋणग्रस्त था। आप समझ सकते हैं कि ऋणग्रस्तता से अधिक बुरा कुछ और नहीं हो सकता है। अतः उस समय आश्रम की दशा विकट थी। परन्तु गुरुदेव की महासमाधि के १६ दिन बाद अर्थात् उनकी षोडशी को हमने ऐसा भव्य उत्सव एवं विशाल भण्डारा आयोजित किया जो इससे पूर्व आश्रम में कभी आयोजित नहीं हुआ था। इस आयोजन हेतु एक बड़ी धनराशि खर्च हुई। हमें वह धन कहाँ से प्राप्त हुआ ? आप भी आश्चर्य करेंगे कि जो लोग ऋण के भार से दबे थे, उन्होंने षोडशी पर बिना किसी कठिनाई के इतने भव्य एवं सुन्दर उत्सव का आयोजन किस प्रकार किया। यह कुछ उसी प्रकार का दिव्य स्पर्श था जो भगवान् श्री कृष्ण ने सुदामा की निर्धनता दूर करने हेतु अपने दिव्य कर-कमलों से किया था। उन्होंने ही हमें अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वादित किया। आज हम सब जानते हैं कि श्री गुरुदेव के आश्रम में इतनी अधिक संख्या में व्यक्ति भोजन करते हैं कि हम गणना नहीं कर सकते हैं। भक्त, अतिथि, आगन्तुक तथा अन्य ऐसे व्यक्ति भी भोजन प्राप्त करते हैं जिन्हें हमने कभी देखा भी न हो।

श्री गुरुदेव ने स्वयं का सम्पूर्ण विश्व में विस्तार कर दिया है। यद्यपि वे स्वयं भारत से बाहर नहीं गये, परन्तु आज कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ 'स्वामी शिवानन्द' के विषय में लोग नहीं जानते हैं। वे भारत के कुछ भागों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं गये। जिस कमरे में वे रहते थे, उसे कमरे की बजाय एक झोपड़ी कहा जा सकता है क्योंकि उसमें कोई सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि वायु के आवागमन की भी उचित व्यवस्था नहीं थी। यह कुटीर आश्रम की सम्पत्ति भी नहीं था। वे जीवनपर्यन्त उसमें ही रहे; उन्होंने आश्रम के सुन्दर भवनों में कभी निवास नहीं किया।

गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज हम सबके लिए तपस्या के मूर्तिमन्त विग्रह हैं। वे शीतकाल के अतिरिक्त सम्पूर्ण वर्ष पर्यन्त शरीर पर एक छोटा वस्त्र ही पहनते थे, उन्होंने स्वयं अत्यन्त अल्प संसाधन युक्त सरल जीवन व्यतीत किया; परन्तु वे हम सब पर आशीर्वाद की वृष्टि कर रहे हैं जिससे हम समस्त सुख-सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। हम किस प्रकार सुख भोग रहे हैं, हममें से प्रत्येक को इस पर गहनता से चिन्तन करना चाहिए।

सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने विश्व के समक्ष अपने सहज-सरल तरीके से दिव्य जीवन के उस आदर्श को प्रस्तुत किया जिसके वे स्वयं साकार विग्रह थे। अपने विशिष्ट स्वरूप में, वे प्राचीन औपनिषदिक गुरु महर्षि याज्ञवल्क्य अथवा तिब्बती गुरु मारपा की प्रतिकृति थे अर्थात् उनके जैसे ही थे। यह कहने का कारण है क्योंकि उनका स्वभाव भी अबोधगम्य था। उनके जीवन को हम तार्किक विकास की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। हम उनके किसी कार्य-व्यवहार से किसी सुनिश्चित निर्णय एवं निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते हैं। हमारे लिए उनका व्यवहार अप्रत्याशित एवं कभी-कभी अबोधगम्य होता था; हम उनके व्यवहार का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते थे तथा न ही उसे समझ पाते थे।

-श्री स्वामी कृष्णानन्द