वाराणसी: पुनर्खोज

अनुवादक: रमेश चौहान

Varanasi

Rediscovered

B. Bhattacharya

वाराणसी: पुनर्खोज

अनुवादक: रमेश चौहान

With 40 black & white illustrations and 12 maps

Munshiram Manoharlal

Publishers

To the People of Varanasi

विषय-सूची

मानचित्र. 1. काशी दर्पण: पारंपरिक मानचित्र जिसे आज भी श्रद्धालु खोजते हैं ।

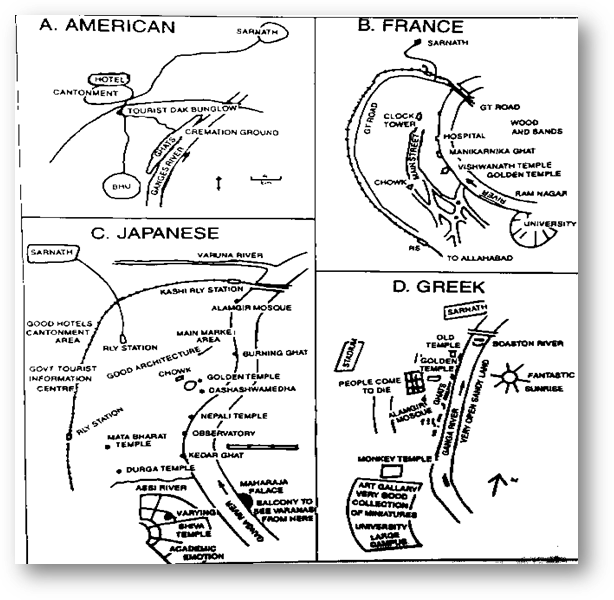

मानचित्र 2. वाराणसी के पर्यटकों के रेखाचित्र: अमेरिकी, फ्रांसीसी, जापानी और ग्रीक

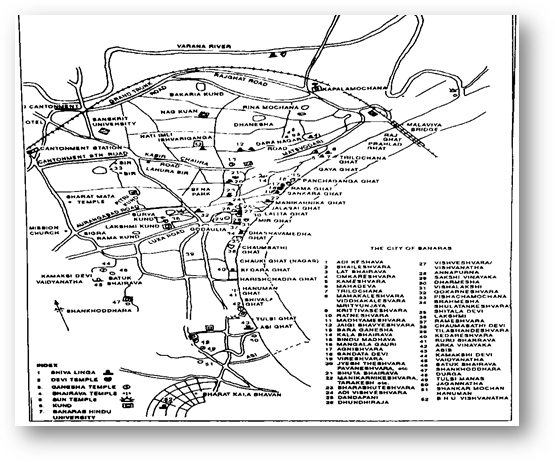

मानचित्र 3: वाराणसी मंदिरों को दर्शाता शहर

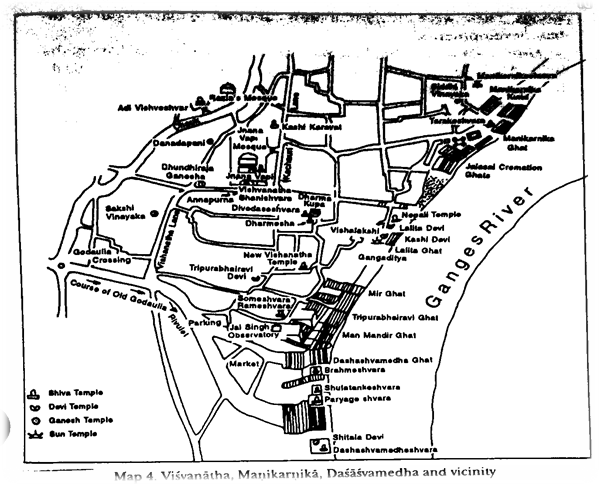

मानचित्र 4. विश्वनाथ, मणिकर्णिका, दशाश्वमेध और आसपास

मानचित्र5: राजघाट पठार के साथ बनारस, जिसमें शुरुआती जल निकासी दिखाई गई है ।

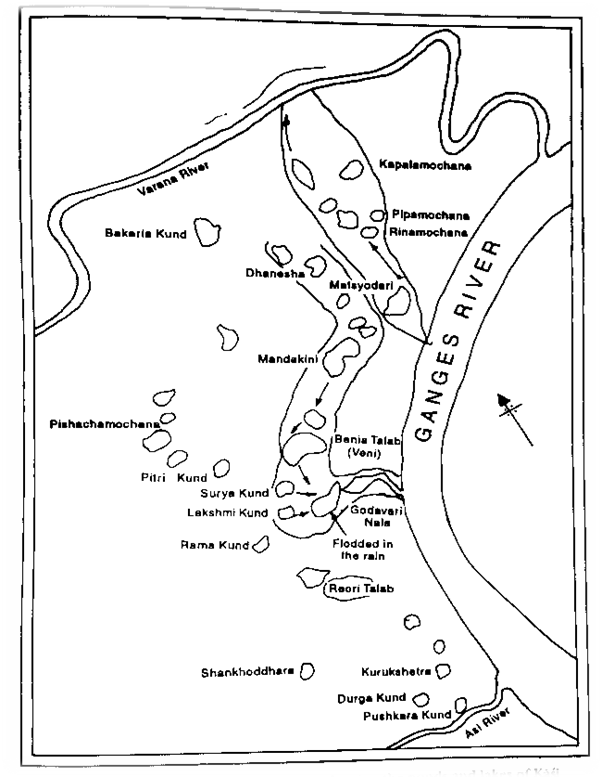

मानचित्र 6. जेम्स प्रिंसेप का बुनारस का मानचित्र, जिसमें काशी के तालाब और झीलें दिखाई गई हैं

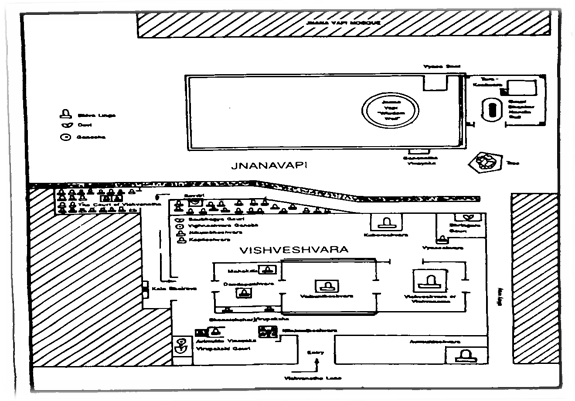

मानचित्र 7. ज्ञानवापी और मंदिर

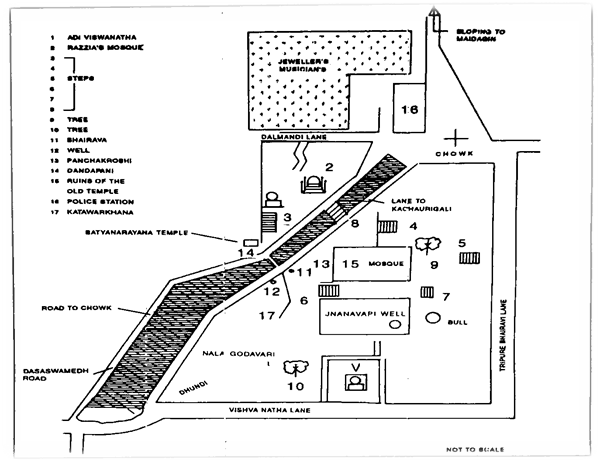

मानचित्र 8: चौक क्षेत्र-पुराने और नए मंदिर

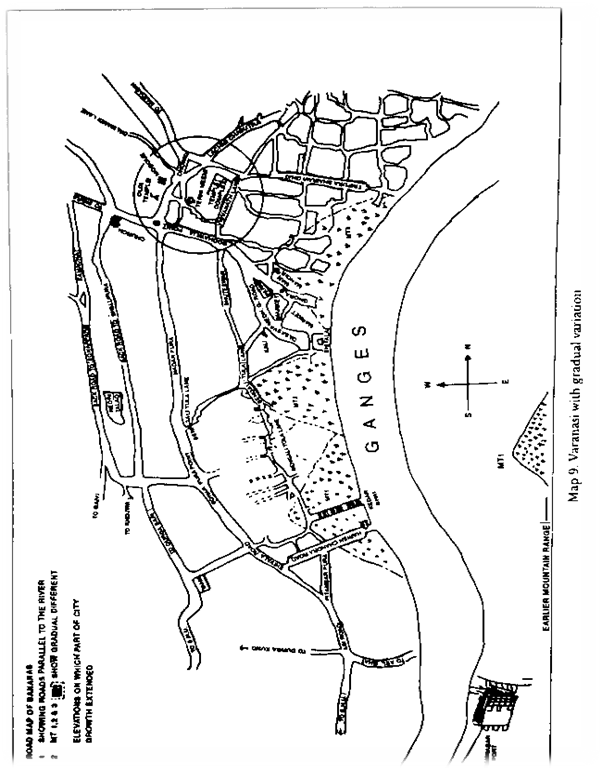

मानचित्र 9. क्रमिक परिवर्तन के साथ वाराणसी

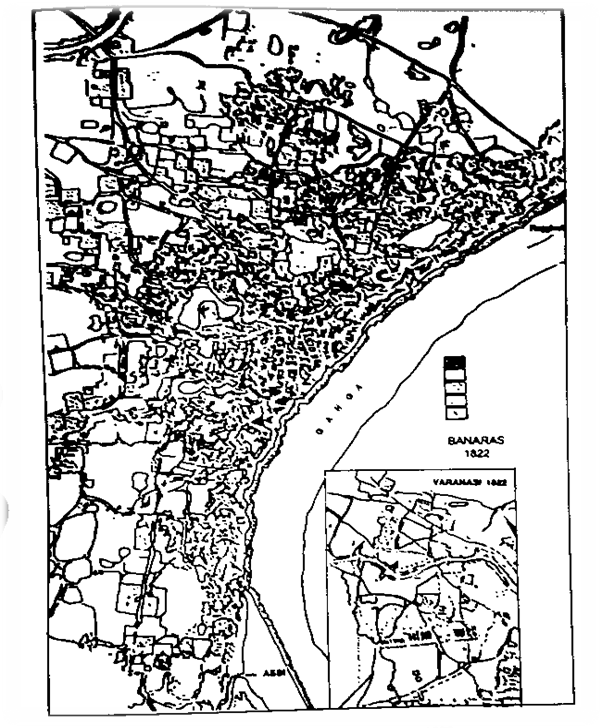

मानचित्र 10. शहर का विकास: बनारस 1822

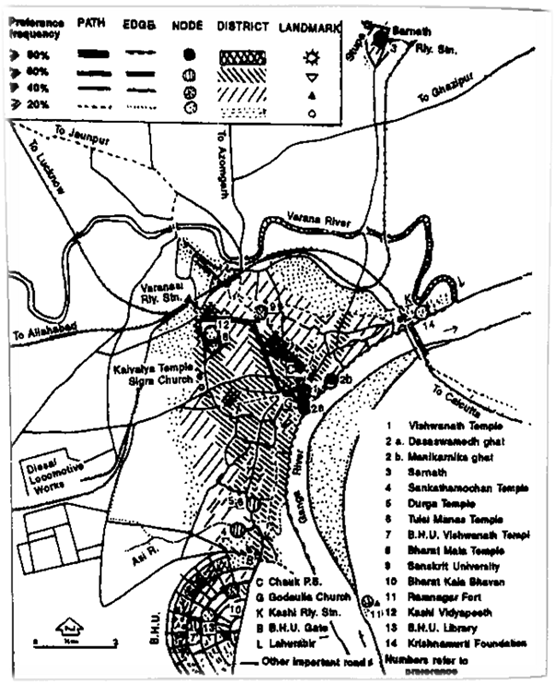

मानचित्र 11. वाराणसी: एक समग्र संज्ञानात्मक मानचित्र-रेखाचित्र

2. वाराणसी के नामों का शास्त्रीय संदर्भ

मानचित्र

1. काशीदर्पण: पारंपरिक मानचित्र, जिसे आज भी श्रद्धालु तीर्थयात्री खोजते हैं

2. वाराणसी के पर्यटकों के रेखाचित्र: अमेरिकी, फ्रांसीसी, जापानी और ग्रीक

3. वाराणसी: शहर, मंदिर दिखाते हुए

4. विश्वनाथ, मणिकर्णिका, दशाश्वमेध और आसपास

5. राजघाट पठार के साथ बनारस, जिसमें शुरुआती जल निकासी दिखाई गई है

6. जेम्स प्रिंसेप का बनारस का मानचित्र, जिसमें काशी के तालाब और झीलें दिखाई गई हैं

7. ज्ञानवापी और मंदिर

8. चौक क्षेत्र-पुराने और नए मंदिर

9. क्रमिक परिवर्तन के साथ वाराणसी

10. शहर का विकास: बनारस 1822

11. वाराणसी: एक समग्र संज्ञानात्मक मानचित्र-रेखाचित्र

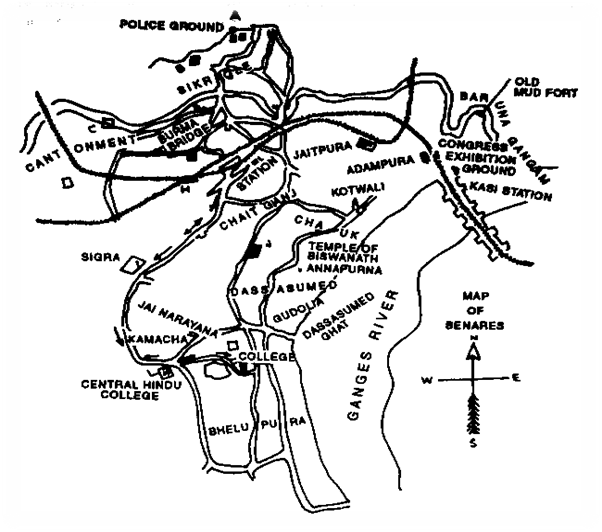

12. अंग्रेजों द्वारा सड़क और रेलमार्ग निर्माण द्वारा इसे बाधित करने के बाद वाराणसी के विस्तारित शहर का एक मूल्यवान पुराना मानचित्र

रेखांकन

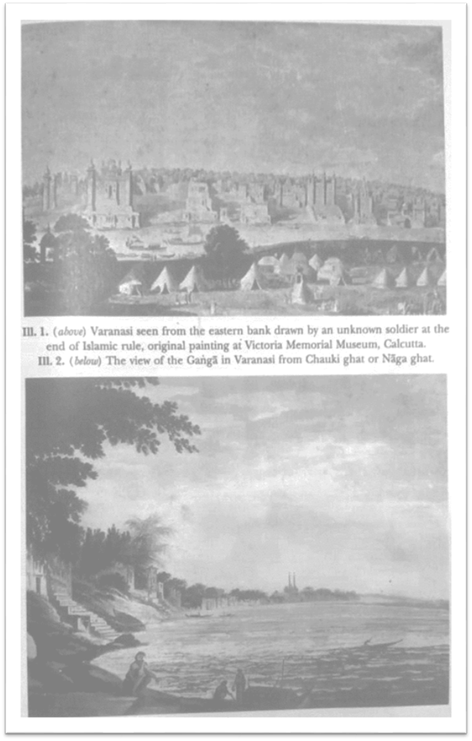

1. इस्लामी शासन के अंत में एक अज्ञात सैनिक द्वारा पूर्वी तट से देखी गई वाराणसी, विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय, कलकत्ता में मूल पेंटिंग

2. चौकी घाट या नागा घाट से वाराणसी में गंगा का दृश्य

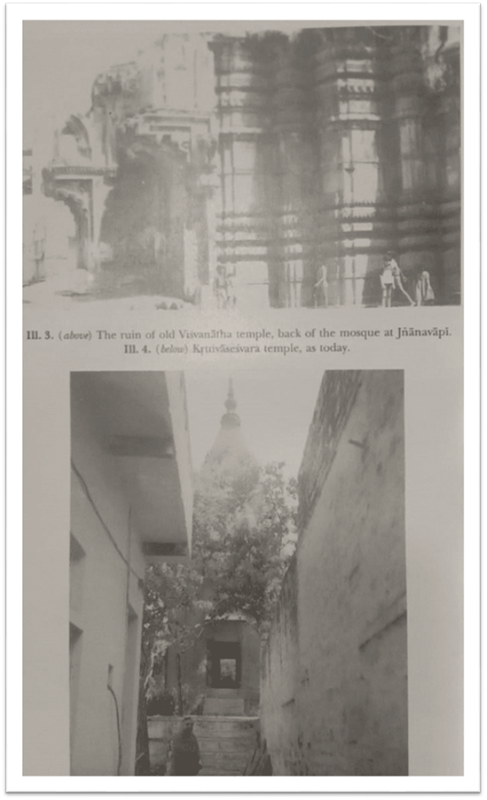

3. पुराने विश्वनाथ मंदिर का खंडहर, ज्ञानवापी में मस्जिद का पिछला भाग

4. कृतिवासेश्वर मंदिर, आज की तरह

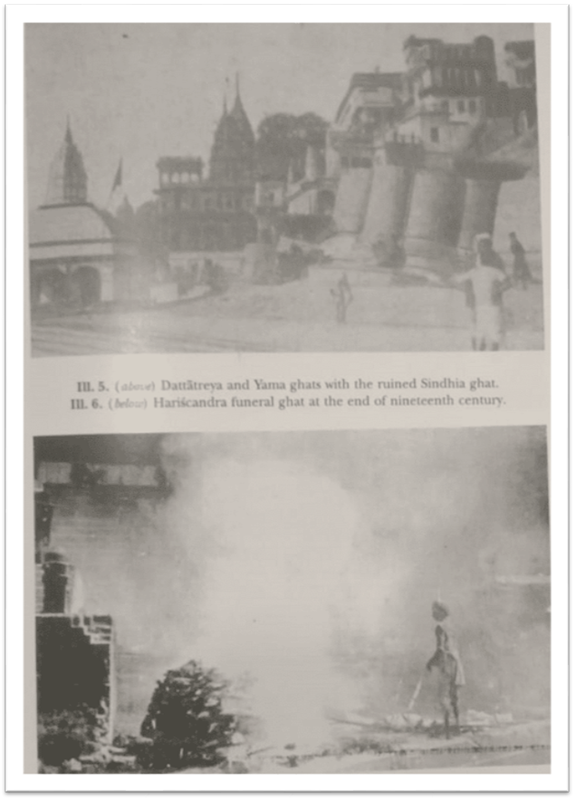

5. खंडहर हो चुके सिंधिया घाट के साथ दत्तात्रेय और यम घाट

6. हरिश्चंद्र अंत्येष्टि घाट: उन्नीसवीं सदी के अंत में

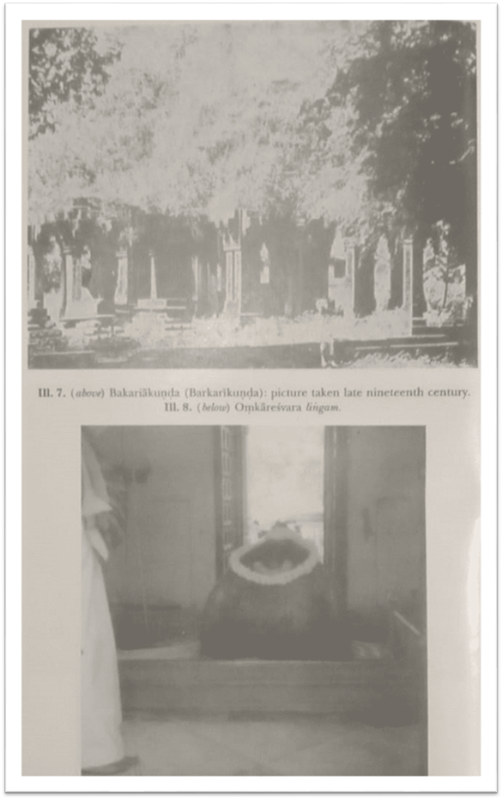

7. बकरियाकुंडा (बरकारीकुंडा): उन्नीसवीं सदी के अंत में ली गई तस्वीर। लेखक ने 1929 तक इसे देखा और इसे बदतर पाया। अब कलाकृतियों का कोई निशान नहीं है

8. ओंकारेश्वर लिंगम

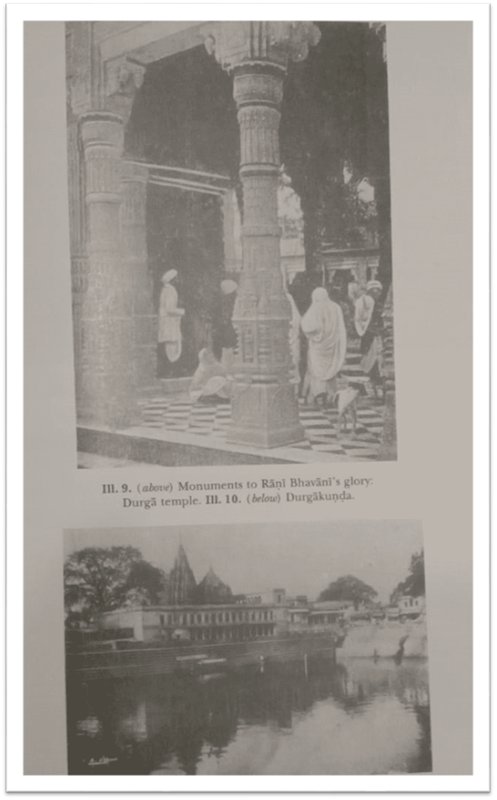

9. रानी भवानी की महिमा का स्मारक: दुर्गा मंदिर

10. रानी भवानी की महिमा का स्मारक: दुर्गाकुंड

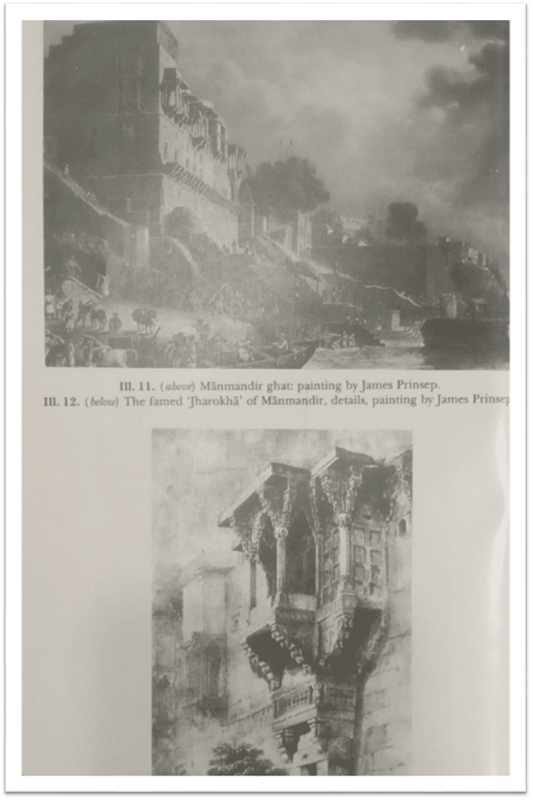

11. मानमंदिर घाट: जेम्स प्रिंसेप द्वारा पेंटिंग

12. मानमंदिर का प्रसिद्ध झरोखा, विवरण, जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई पेंटिंग

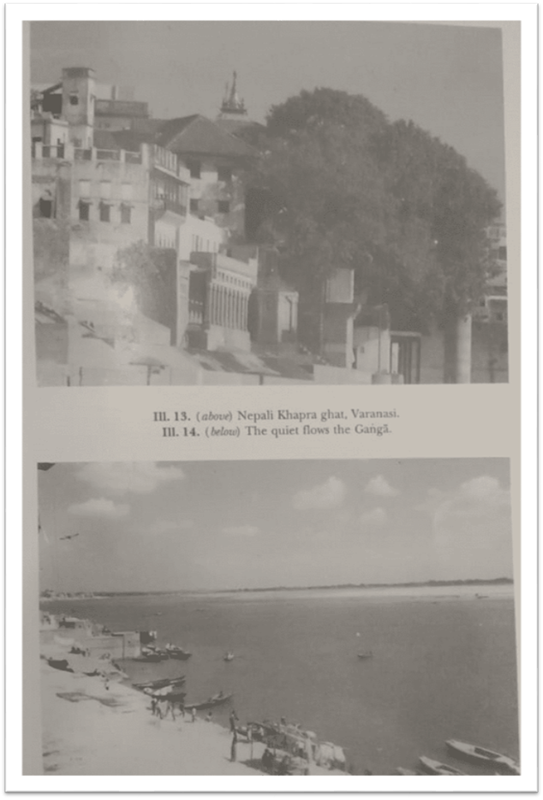

13. नेपाली खपरा घाट, वाराणसी

14. शांत गंगा बहती है

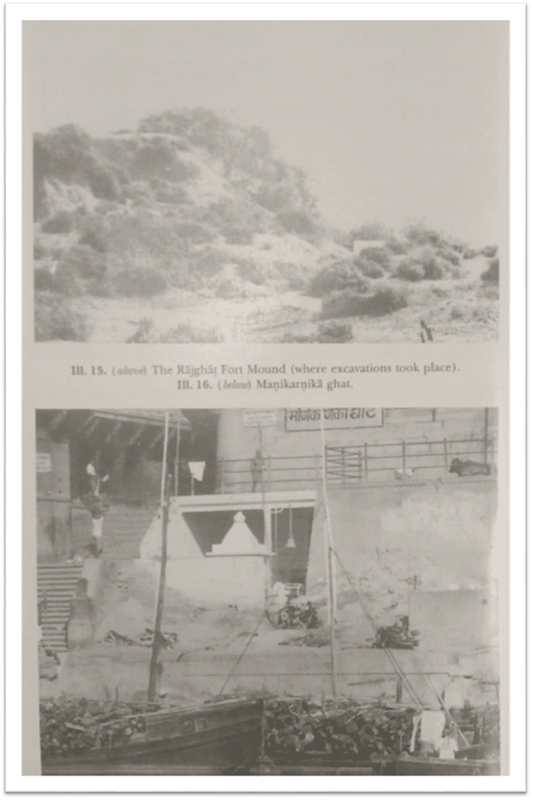

15. राजघाट किला टीला-जहाँ खुदाई हुई थी

16. मणिकर्णिका घाट

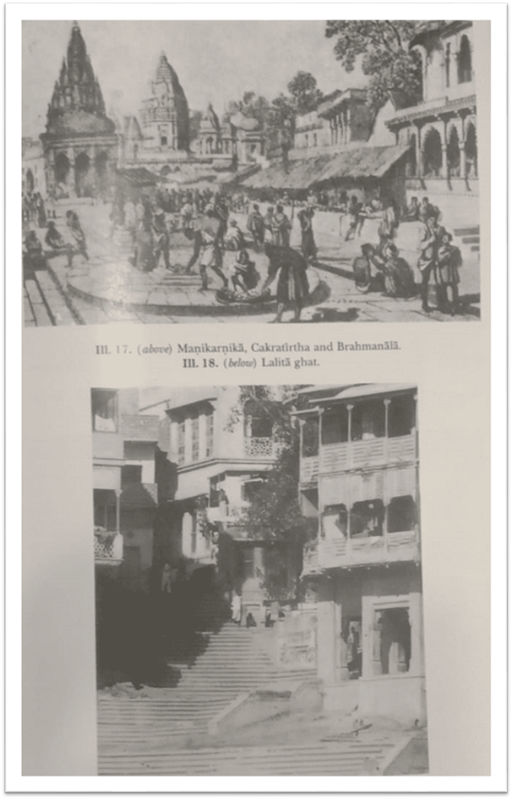

17. मणिकर्णिका, चक्रतीर्थ और ब्राह्मणाला

18. ललिता घाट

19. ओंकारेश्वर मंदिर

20. मध्यमेश्वर मंदिर जिसके पीछे मृत्युंजय मंदिर है

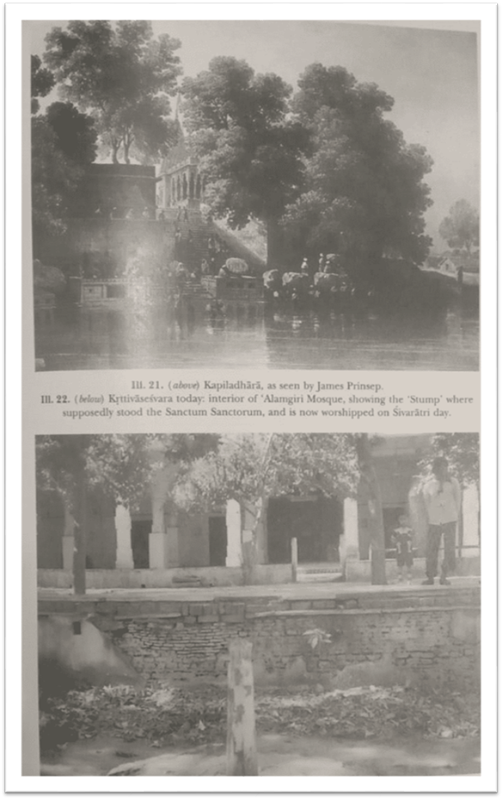

21. कपिलधारा, जैसा कि जेम्स प्रिंसेप ने देखा

22. कृतिवासेश्वर आज: आलमगिरी मस्जिद का आंतरिक भाग, दिखा रहा है 'स्टंप' जहां माना जाता है कि गर्भगृह था, और अब शिवरात्रि के दिन इसकी पूजा की जाती है

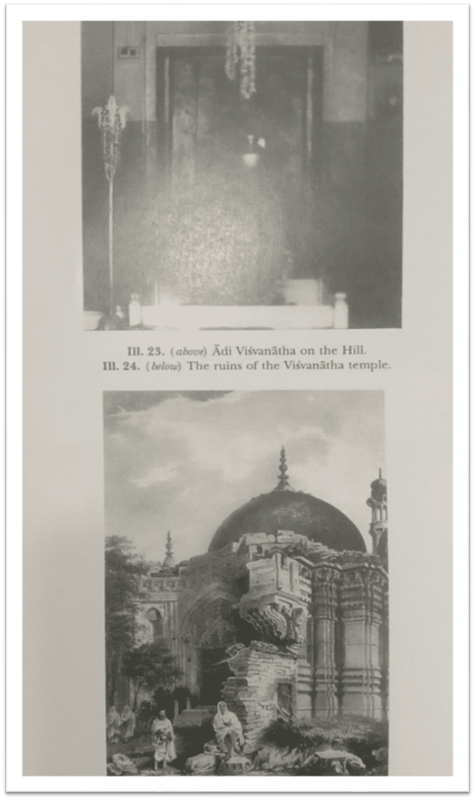

23. पहाड़ी पर आदि विश्वनाथ

24. जेम्स प्रिंसेप द्वारा देखे गए विश्वनाथ मंदिर के खंडहर।

तीन कब्रों पर ध्यान दें

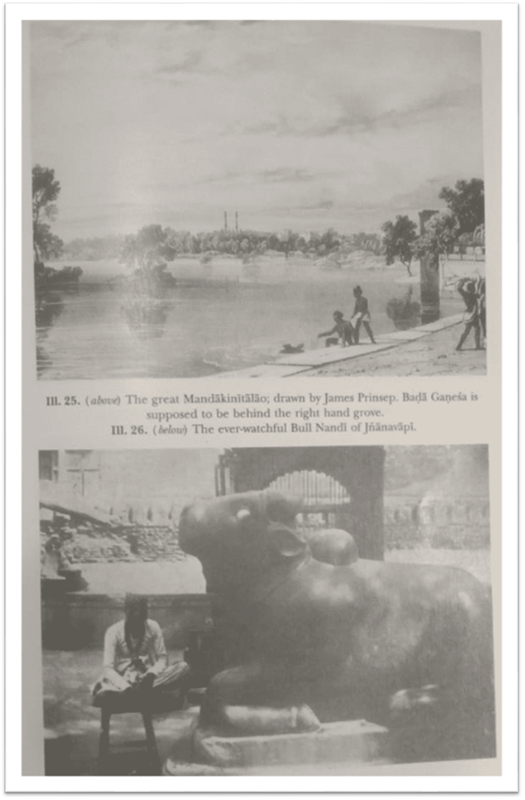

25. महान मंदाकिनीतालाव: जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाया गया। बड़ा गणेश माना जाता है कि यह दाहिने हाथ के ग्रोव के पीछे है

26. ज्ञानवापी का हमेशा चौकन्ना रहने वाला बैल नंदी

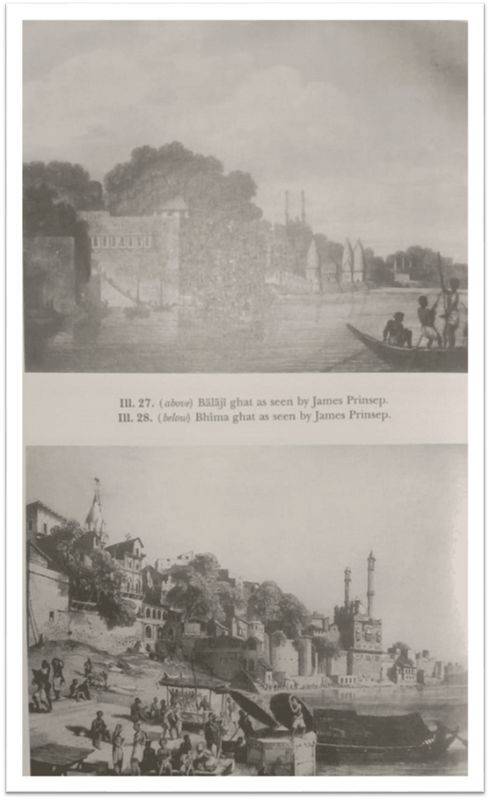

27. जेम्स प्रिंसेप द्वारा देखा गया बालाजी घाट

28. जेम्स प्रिंसेप द्वारा देखा गया भीम घाट

29. दशाश्वमेध घाट

30. तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते हैं (उन्नीसवीं सदी के मध्य में)।

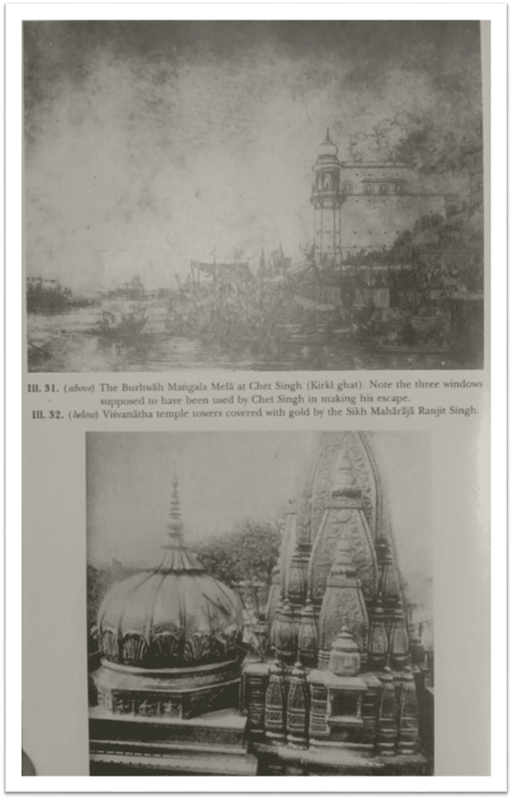

31. चेत सिंह (किरकी घाट) में बुढ़वा मंगला मेला।

32. सिख महाराजा रणजीत सिंह द्वारा सोने से ढंके विश्वनाथ मंदिर के टॉवर

33. काशी विश्वनाथ

34. पक्की-महल, चौखंबा, उन्नीसवीं सदी के मध्य: जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई पेंटिंग

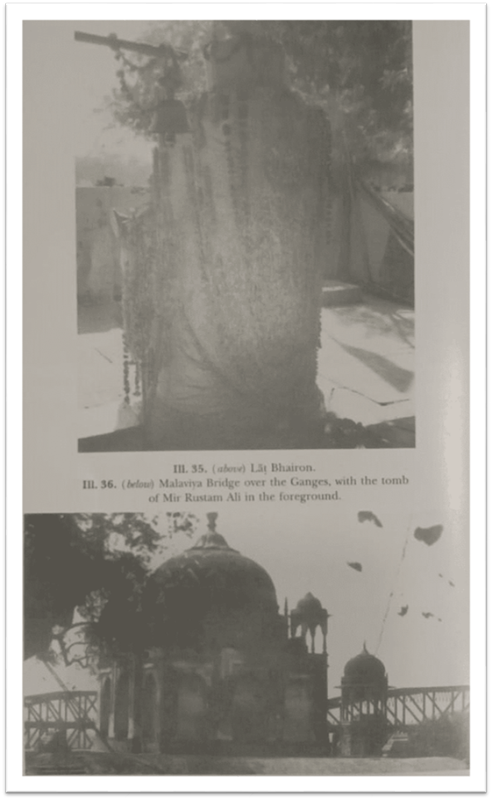

35. लाट भैरों

36. गंगा पर मालवीय पुल, अग्रभूमि में मीर रुस्तम अली की कब्र के साथ

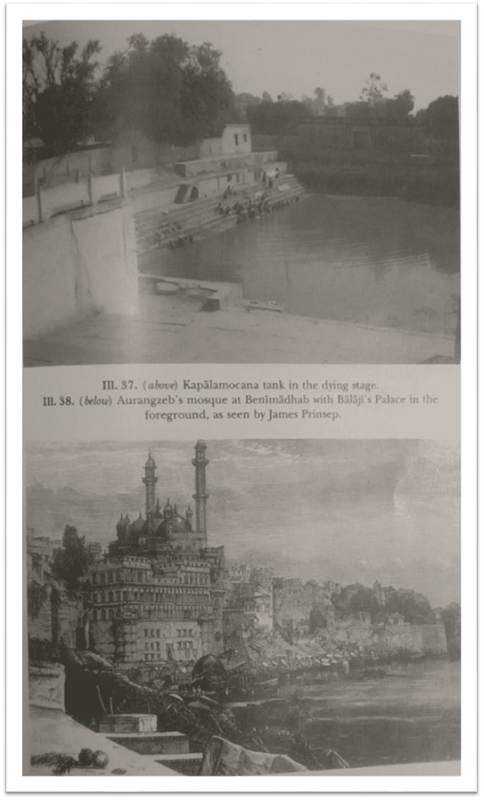

37. कपालमोचन तालाब की समाप्ति की अवस्था

38. बेनीमाधब में औरंगजेब की मस्जिद, अग्रभूमि में बालाजी का महल, जैसा कि जेम्स प्रिंसेप ने देखा

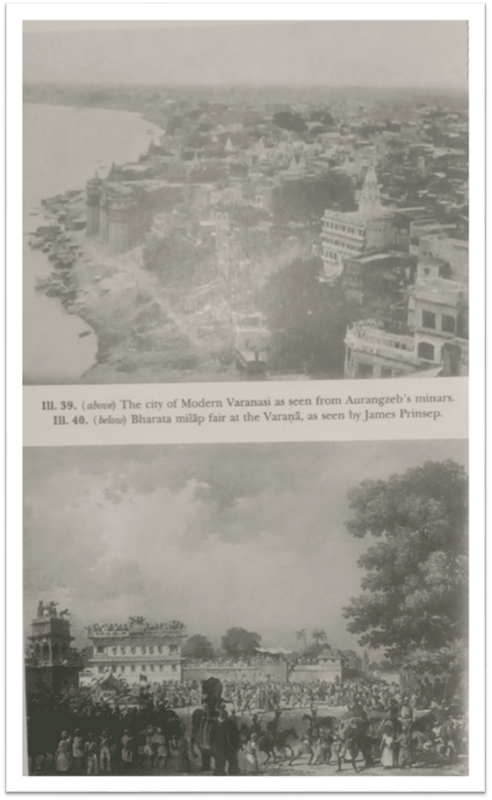

39. औरंगजेब की मीनारों से देखा गया आधुनिक वाराणसी शहर।

40. जेम्स

प्रिंसेप द्वारा देखा गया वाराणा में भरतमिलाप मेला

भूमिका

भारत में कोई और ऐसा शहर नहीं है जो विचारशील पर्यटकों में वाराणसी जितनी उत्सुकता जगाता हो। यह रुचि केवल आधुनिक नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास की नसों में प्राचीन काल से बह रही है। इतिहास के ज्ञात समय से, और भारत में यात्रियों के इतिहास में, हम पाते हैं कि चीन से लेकर ब्रिटिश द्वीपों तक, अफ्रीका से लेकर रूसी-जर्मन क्षेत्रों तक, और यहाँ तक कि विद्वान अरबी क्षेत्रों से भी व्यापारी, विद्वान, दार्शनिक और घुमक्कड़ जन वाराणसी के प्रसिद्ध शहर की ओर खिंचे चले आते थे।

यह प्रवृत्ति आज भी थमी नहीं है, बल्कि बढ़ रही है। एक के बाद एक किताबें इस अमर शहर, भव्य, रहस्यमयी, आकर्षक वाराणसी पर प्रकाशित हो रही हैं — एक ऐसा प्राचीन नगर जो कभी अपनी युवावस्था नहीं खोता।

जिन्हें इस जादुई शहर की धड़कनों को ‘महसूस’ करने का सौभाग्य मिला है, वे अक्सर अपनी पहली मुलाकात की प्रतिक्रियाओं को लिखने की प्रबल इच्छा से प्रेरित हुए हैं — एक ऐसा शहर जो ज्ञान, साहस और स्पष्टवादिता का प्रतीक है।

वाराणसी पर विदेशी लेखकों की सबसे पुरानी पुस्तकें चीनी और अरब यात्रियों की हैं। इसके बाद अफ्रीकी, फ्रांसीसी, जर्मन और अंग्रेज यात्रियों, अधिकारियों और विद्वानों की रचनाएँ सामने आईं। इस शहर के साहित्य में फोटोग्राफर, चित्रकार, कलाकार भी शामिल हैं, जिन्हें इस प्राचीन नगर को कैद करने, चित्रित करने, गाने या व्यंग्य करने से खुद को रोक पाना असंभव लगा।

वाराणसी पर लिखी गई पुस्तकों की सूची पृष्ठ दर पृष्ठ भर सकती है। हाल की एक व्यापक पुस्तक, "Varanasi, the City of Light" (वाराणसी: प्रकाश का नगर) डायना एल. एक द्वारा लिखित है, जिसने वाराणसी को उन विदेशियों से परिचित कराया जो पर्यटक के दृष्टिकोण से शहर की जानकारी चाहते थे। हालांकि, उन्होंने अपनी सीमाओं के भीतर एक सराहनीय कार्य किया, लेकिन एक गैर-हिंदू और विशेष रूप से एक श्वेत महिला होने के कारण, वे उन छुपे हुए स्थानों तक नहीं पहुँच सकीं, जिन तक केवल एक दृढ़ हिंदू की ही पहुँच हो सकती थी।

वाराणसी पर सबसे रसपूर्ण रचनाओं में से एक है डॉ. मोतीचंद द्वारा लिखित "काशी का इतिहास"। यदि उन्हें स्वतंत्रता के बाद लिखने का अवसर मिला होता, तो वे निश्चित रूप से विषय पर और विस्तार से लिख सकते थे। ब्रिटिश राज के दौरान लेखन आसान नहीं था, विशेष रूप से एक सामाजिक आलोचक के लिए। और इतिहास क्या है, यदि वह अपने समय की आलोचना न करे? उनका कार्य, जितना भी प्रशंसनीय और विस्तृत है, वह अधिक तीव्र और खोजपरक हो सकता था। परंतु 1947 से पहले एक भारतीय के लिए सामाजिक आलोचना का रुख अपनाना अत्यंत कठिन था। और इतिहास बिना आलोचनात्मक दृष्टिकोण के इतिहास नहीं होता।

एक दुर्लभ रत्न है — मन्मथ नाथ चक्रवर्ती की बंगाली पुस्तक "काशीधाम"। लगभग आठ दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक कभी-कभी हिंदुत्व की अतिशयोक्ति में डूब जाती है, गैर-हिंदू समुदायों की आलोचना करती है, और अंग्रेजों की प्रशासनिक दक्षता की अत्यधिक सराहना करती है। फिर भी, इसमें दी गई जानकारियों की मात्रा, गुणवत्ता और व्यवस्था सराहनीय है, बशर्ते कि कुछ अशुद्धियों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए।

विश्वनाथ मुखर्जी की "काशी" और एल. पी. विद्यार्थी की "The Sacred Complex of Kashi", साथ ही के. एन. शुक्ला की "Varanasi: Down the Ages", आलोचनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और निश्चित रूप से ई. बी. हैवेल और एम. ए. शेरिंग के कार्य आज भी शास्त्रीय माने जाते हैं।

फिर भी, यह प्रयास एक बहाना पेश कर सकता है। यह निश्चित रूप से पहले किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति से बचने की कोशिश करता है, लेकिन यह एक पुरातात्विक दृष्टि से पूरी तरह मौलिक कार्य नहीं है। लेखक ने उन क्षेत्रों को छूने का प्रयास किया है, जिन्हें शायद अत्यधिक विवादास्पद मानकर कभी छुआ ही नहीं गया।

इस पुस्तक ने वाराणसी के अतीत के ‘क्या’, ‘क्यों’ और ‘कैसे’ की गहराई में जाने का प्रयास किया है। वाराणसी की विशिष्ट सामाजिक मान्यताएँ, स्वरूप, जटिलताएँ, जनसंख्या-वितरण, विशेष रूप से इसकी बहु-आयामी मानव समस्याएँ और उपलब्धियाँ, जो अवध और बनारस के राजा बलवंत सिंह की प्रभावशाली संस्कृतियों के साये में पनपीं, ने लेखक का ध्यान मंदिरों, मोहल्लों और घाटों की मात्र सूची से कहीं अधिक आकर्षित किया है।

यह पुस्तक वाराणसी को हड़प्पा युग से लेकर वर्तमान तक देखने का प्रयास करती है, पुराणों में दी गई बहुमूल्य जानकारी, इलाकों के नाम, भूले-बिसरे प्राकृतिक स्थलों के माध्यम से शहर की वास्तविक प्राचीन स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की कोशिश करती है।

कई वाराणसीयाँ रही हैं; आज जो शहर खड़ा है, वह कभी के वास्तविक स्थान से भिन्न है, जिसे अब कोई याद भी नहीं करता। शहर आज भी अपने कई नामों को दोहराता है, बिना यह समझे कि वे नाम क्या दर्शाते हैं और उनके भीतर कौन से ऐतिहासिक संकेत छिपे हैं, जो एक नए, अद्भुत वाराणसी को उजागर कर सकते हैं, जैसा कि पहले किसी भी लेखक ने कल्पना नहीं की थी।

यह पुस्तक स्थानीय क्षेत्रों के नामों को गंभीरता से लेती है, खोई हुई नदियों और झीलों को पुनः खोजने का प्रयास करती है, और गिरवाण पदमंजरी, कृत्य कल्पतरु, तीर्थ विवेचनाकाण्ड, काशी महात्म्य, अग्नि पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, और विशेष रूप से स्कंद पुराण के काशी खंड जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के माध्यम से वाराणसी के वास्तविक प्राचीन स्वरूप को सही परिप्रेक्ष्य में पुनर्स्थापित करने का प्रयास करती है।

इस पुस्तक की टंकण प्रक्रिया में श्री शंकरसन बाणिक की सहायता प्राप्त हुई है, और लेखक श्री बिकाश बिस्वास के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हर कदम पर सहयोग दिया।

'टिप्पणियाँ' पाठ के अंत में दी गई हैं, जो कुछ विवादास्पद और अस्पष्ट बिंदुओं को स्पष्ट करने और पाठकों का ध्यान मौलिक स्रोतों की ओर आकर्षित करने के लिए हैं।

नई

दिल्ली बी.

भट्टाचार्य

फाल्गुनी पूर्णिमा, 1998

मानचित्र

मानचित्र. 1. काशी

दर्पण: पारंपरिक मानचित्र जिसे आज भी श्रद्धालु खोजते हैं

।

1. सनातन निवास

I

कौन नहीं जानता वाराणसी को? या, कौन जानता है?

वेन्स, काहिरा, बगदाद, दमिश्क, पेइचिंग, रोम — ये वो नाम हैं जो महाकाव्यों, कथाओं और दंतकथाओं में ‘प्राचीन’ के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन

वाराणसी के सामने ये सब आधुनिक लगते हैं। ये शहर जीवित हैं, आज

भी हलचल से भरे हुए हैं।

हम उन शहरों की बात नहीं कर रहे जो इतिहास के पन्नों में दब चुके हैं:

थेब्स, उर, नॉस्सस, ट्रॉय, पर्सेपोलिस, बोगोज-कोई, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। हम मरी हुई संस्कृतियों की बात नहीं कर रहे।

वाराणसी एक दूर की प्रतिध्वनि है, जो सदियों से चली आ रही है। वह आज भी जीवंत है, धड़क रही है, गूँज रही है। हम एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जो आज भी जीवित है। जब हम वाराणसी की बात करते हैं, तो हम एक कार्यशील नगर की बात करते हैं।

जब आर्य जातियाँ अपने घोड़ों के साथ रेगिस्तानी इलाकों और पहाड़ी दर्रों को पार कर रही थीं, तब वे हरे-भरे खेतों और सुरक्षित आश्रयों की तलाश में कोकेशस, एलबुर्ज़, हिंदुकुश और बदख्शान की कठिन पहाड़ियों को पार कर रहे थे। वे दाश्त-ए-लूत, सरहद, बलूचिस्तान और आखिरकार थार के रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़े। वे ऐसे आए जैसे भेड़िए भेड़ों के झुंड पर टूट पड़ते हैं।

वह सचमुच बहुत पुराना समय था। सरस्वती नदी तब भी हिमालय से लेकर कच्छ और समुद्र तक अपनी निर्मल धारा बहा रही थी, पवित्र पुष्करावती गाँव से गुजरती हुई।

जब ये भूखे योद्धा ‘दूध और शहद की भूमि’ पर पहुँचे, तो उन्होंने अपने घोड़े और मांसाहार के दिन भुला दिए। वे खेती करने लगे और बसने लगे। उन्होंने इंद्र, पर्जन्य, वसुंधरा (बादल, गर्जना, बारिश और उपजाऊ धरती) के गीत गाए।

ये सवार एक अलग जीवन शैली के लोग थे। उनका अचानक आना उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका था, जो इस धरती के आदि निवासी थे — वे लोग जो इस धरती के प्राचीन निर्माता थे, जिन्होंने अपने गाँव और नगर खुद बसाए थे। उनका अतीत इतना प्राचीन था कि वह इतिहास की सीमाओं से भी परे था।

और वाराणसी ने उन आक्रमणकारी भीड़ का सामना किया। वाराणसी आर्यों से भी पुरानी थी।

आज हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि वे मूल निवासी कैसे रहते थे — आधा ग्रामीण, आधा शहरी, थोड़े परिष्कृत, थोड़े घुमंतू।

उन पाषाण युगीन लोगों के देवता आकाश में और उससे परे निवास करते थे। उनकी कृपा बारिश के रूप में बरसती थी, और उपजाऊपन का वरदान देती थी।

उनके देवता मुख्य रूप से प्रजनन की रहस्यमयी शक्तियों से जुड़े थे। आकाशीय शक्तियाँ सबसे अधिक मानव गर्भ के माध्यम से प्रकट होती थीं। जन्म और जीवन की इस पीड़ा-सुख, सुख-पीड़ा की गुत्थी ने उन्हें विस्मित कर दिया था, और वे जीवन के रहस्य की पूजा करते थे।

लेकिन इस शांत, चरवाहों जैसे जीवन पर एक महाविनाशकारी आपदा आ गिरी।

दूर-दूर से हजारों नंगे खुरों की आवाज आखिरकार थम गई। भूखे सवारों ने एक शांतिपूर्ण समाज पाया, जो धरती को उपजाऊ बनाकर अपना भोजन पैदा कर रहे थे। उन्होंने वहीं बसने का निश्चय किया।

वे उन नई धराओं पर बस गए, जिन्हें अनगिनत नदियों ने सींचा था। आज भी धरती उन उथल-पुथल वाले समय के कठोर प्रमाण उगल रही है, जहाँ बसी-बसाई बस्तियाँ नष्ट हो गईं, और उनकी जगह लेने के लिए नई लेकिन अस्थिर भीड़ आ गई।

मेहनत से बसाई गईं बस्तियाँ नष्ट कर दी गईं, और उनकी यादें बस धूल और सन्नाटे में खो गईं। देवताओं ने दस्युओं को मिटा दिया, और वेद उन रक्तरंजित घटनाओं के वर्णन से भर गए।

इतिहास कहता है कि वाराणसी भी अपने हिस्से के दुख से बच नहीं सकी। लेकिन वाराणसी ने कभी भी धूल में सिमटने से इनकार कर दिया। बार-बार लूटी गई, फिर भी वह बार-बार उठ खड़ी हुई।

वह पुरानी दादी की तरह है, जो अपने अनुभवों की गठरी लिए हुए है, और हर उथल-पुथल को सतही हलचल मानकर मुस्कुराती है। वह धूल और मलबे के ढेर में से सिर उठाकर खड़ी होती है — लहूलुहान, पर अडिग।

उसे खुशी है कि वह अपने टूटे-फूटे ढाँचे के बावजूद अपनी आत्मा को बचाए रखने में सफल रही। वह, जो माताओं की भी नानी है, हर बदलाव को अपनी पुरानी शाल में लपेट लेती है — धर्मों और संस्कृतियों की बदलती बुनावट के साथ, और फिर भी, हमेशा की तरह, अपने अंतहीन, शांति भरे दैनिक जीवन में लौट आती है।

इतिहास गुजरता है, लेकिन वाराणसी मुस्कुराते हुए समय की हर चुनौती से उबर जाती है।

काल भैरव, 'भयावह समय', इस अमर शहर का संरक्षक है।

अन्य प्राचीन नगरों की धड़कन शायद ही हमें महसूस होती है, लेकिन वाराणसी की उपस्थिति हमें झकझोर देती है। यह शहर समय के चेहरे पर एक विद्रोह है — एक अमर आत्मा जो काल के सामने कभी नहीं झुकती।

लेकिन त्रासदी यह है कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, जब श्रद्धा मुरझा रही है, विश्वास विलुप्त हो रहा है, और आत्मा एक अधूरा स्वप्न बन गई है।

आधुनिक यांत्रिक व्यवस्था के तीव्र और अकारण प्रहारों से मानवता अपने ही बनाए खंडहरों के बीच ठिठकी खड़ी है, उजड़े सपनों के मलबे में एक रोशनी की तलाश कर रही है।

हम एक ऐसे भगवान को खोजते हैं, जो है ही नहीं। हम एक ऐसी वाराणसी को खोजते हैं, जो है भी, और नहीं भी।

हम एक खोई हुई आस्था की खोज में निकलते हैं, और हमारी टूटी-फूटी आशाएं फिर से वाराणसी के नाम पर पुनर्जीवित होती हैं।

वाराणसी ने अपनी आत्मा को खोया नहीं है, चाहे वह कितनी भी बार उजाड़ी गई हो।

क्योंकि वाराणसी की खोज, दरअसल हमारी अपनी आत्मा की अंतिम खोज है।

II

हम एक समुदाय के सदस्य होने के नाते स्वाभाविक रूप से प्राचीन परंपराओं से जुड़ जाते हैं। हमारा अतीत हमारा आधार, हमारी जड़, हमारा विश्वास, हमारा कवच और कभी-कभी हमारा पलायन होता है। हमारा अतीत एक ऐसा स्वप्नलोक है, जहाँ हम बार-बार लौटना चाहते हैं।

लेकिन वाराणसी केवल एक आस्था या पलायन का साधन नहीं है। यह उतनी ही दृढ़ है जितनी एक जीवित आस्था। यदि हमें जीवन को सही मायने में जीना है, तो कम से कम एक बार हमें अपनी धड़कनों में वाराणसी की प्राचीन आत्मा को महसूस करना ही होगा।

वाराणसी के नाम में शांति और तर्क, प्राचीनता और आधुनिकता, कट्टरता और उदारता एक साथ समाहित हैं। अकेलापन और भीड़, पवित्रता और भय, उत्थान और पतन, जिद और ढीलापन — ये सब वाराणसी में एक साथ सांस लेते हैं। वाराणसी समय की एक सराय है।

प्रेम की तरह, वाराणसी ने भी उतार-चढ़ाव देखे हैं — नया और पुराना, सपना और जागृति, आस्था और संशय, जीवन और मृत्यु, वादा और विश्वासघात।

आधुनिक जीवन की शांति और सादगी के लिए जो कीमत चुकानी पड़ रही है, वह बहुत भारी है — क्योंकि जीवन ने अपनी मूल मूल्यवत्ता खो दी है। जीवन बहुत सस्ता हो गया है।

लेकिन क्या खंडहरों में ही सब सपनों की अंतिम परिणति नहीं होती? क्या धार्मिक उत्साह का चरम बिंदु कभी-कभी व्यंग्य और कटुता में नहीं बदल जाता? खंडहर खोजने के लिए ललचाते हैं, खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन क्या खोज वास्तव में आवश्यक है? होमर के ओडिसियस की तरह, अंततः यह समझ में आता है कि खोजने के लिए शायद कुछ बचा ही नहीं है — मनुष्य और प्रकृति मूल रूप से अपरिवर्तित ही रहते हैं।

फिर भी, वाराणसी खोज की मांग करती है। वाराणसी को खोजने का अर्थ है मानव धरोहर को खोजना। क्योंकि सभी प्राचीन मानव सभ्यताओं में, केवल वाराणसी ही है जो आज भी जीवित है, धड़क रही है, और लोगों का ध्यान आकर्षित करती है।

क्यों?

क्योंकि वाराणसी में अच्छाई और बुराई इतनी गहराई से मिल गई हैं कि शुद्ध मूल्यों को अलग करना कठिन है, बिना प्राचीन आस्थाओं और विश्वासों के उलझे हुए धागों से टकराए।

वाराणसी का लंबा इतिहास कई उजड़े भविष्य की कहानी कहता है। उसकी प्रसिद्धि की स्थायित्व लोगों की उस आस्था पर टिकी है, जो मूल्यों की वास्तविकता में विश्वास रखती है।

विचारों की आत्मिकता में एक अनूठा आकर्षण होता है। यह हमें आस्था और विश्वास के जटिल खेल पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। और यही विचार हमें जीवन में शांति की खोज में मूल्यों की भूमिका को समझने की ओर ले जाता है।

वाराणसी आज भी शांति की गारंटी देती है — मानवता की अंतिम तलाश।

इन विरोधाभासी लेकिन सम्मोहक पहलुओं के बीच, वाराणसी — अनंत, अविनाशी — अपनी निरंतरता की अमरता को बनाए रखती है। यह एक ऐसा संदेश देती है, जो आज भी बीमार और उत्साही, विक्षिप्त और ध्यानमग्न, निराश और तिरस्कृत, विद्वान और धार्मिक, आदर्शवादी और सनकी लोगों को आकर्षित करता है।

इसीलिए वाराणसी आज भी एक पर्यटक की अनिवार्य मंज़िल और एक तीर्थयात्री की अंतिम आशा बनी हुई है। यह एकांतप्रिय साधु के लिए आश्रय है, और विचित्र लोगों के लिए एक आकर्षक भटकन।

वाराणसी के तंग, गंदी गलियों में बेतरतीब भीड़, सड़ांध मारते फूलों और खाने की थालियों के बीच बहुरूपी जीवन चलता है। हर मोड़ पर बिल्लियाँ, कुत्ते, गाय और अपराधी बेखटके पंडितों, भिखारियों, राजाओं और वेश्याओं के साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं।

किसी मोड़ पर कोई ठग नाटक कर रहा होता है, कोई शोकाकुल रो रहा होता है, एक बैल मस्त चाल से गुजर रहा होता है, या कोई पागल आदमी अश्लील बातें चिल्ला रहा होता है। एक शवयात्रा गुजरती है, जबकि दूसरी ओर एक शादी की बारात ढोल-नगाड़ों के साथ नाचती हुई निकलती है। दीवाने फकीर अपनी जादुई धुन गाते हैं, शोकग्रस्त विधवाएँ अपनी करुणा भरी आवाज में विलाप करती हैं। और वहीं, गर्मागरम समोसे बेचने वाला निश्चिंत होकर अपनी पुकार लगाता है।

पुराने और उलझे हुए वाराणसी के अतीत और भ्रमित वर्तमान में मानवीय मूल्यों की टकराहट होती रहती है। आध्यात्मिक, त्यागी, मुक्तात्मा लोग गंदी, बीमार, भिखारी, और पागल लोगों के साथ एक ही नदी में स्नान करते हैं।

लिंग, उम्र, संप्रदाय और धार्मिक भिन्नताएँ गंगा की अविरल धाराओं में बहकर मिल जाती हैं — ठंडी, गहरी, शाश्वत और आदि।

वाराणसी ही गंगा है, और गंगा ही वाराणसी।

वाराणसी उत्थान देती है, और अवसाद भी। वाराणसी मुक्त है, और कभी-कभी विक्षिप्त भी।

भारी भरकम बैल, बेपरवाह गधे, अपमानित कोढ़ी, मज़ाकिया बंदर, कुंडली मारकर बैठे सांप, भविष्य बताने वाले ढोंगी, और मिन्नतें करते भिखारी — सभी वाराणसी की गलियों में बेपरवाही से गुजरते हैं।

वाराणसी हर रूप को ठुकरा देती है।

वाराणसी जन्म से ही बूढ़ी थी। उम्र ने उसे कभी छोड़ा नहीं, और युवावस्था ने उसे कभी छुआ नहीं। समय उसे मुरझा नहीं सका, और खुलापन उसकी आत्मा से कभी छीना नहीं जा सका।

न तो किसी चित्रकार की कूची ने उसकी नदी के रहस्यमय सौंदर्य को छुआ, न ही कैमरों ने उसकी आत्मा को बाँध पाया।

समय उसे कभी बासी नहीं बना सका, न ही उसकी तीखी, चटपटी ऊर्जा को मिटा पाया।

वाराणसी की जादुई शक्ति आज भी एक कठोर शहरी निंदक, एक सबकुछ जानने वाले पुरातत्वविद, एक दार्शनिक, एक विद्वान, एक संत, एक साधक, एक नृत्यांगना, और एक प्रबुद्ध संत को समान रूप से मोहित करती है।

वाराणसी में रहना समय के एक कैप्सूल में बंद होने जैसा है, मानो कोई आध्यात्मिक चलचित्र चल रहा हो।

इन तमाम पहलुओं के ऊपर, वाराणसी के आसमान में एक अदृश्य लेकिन प्रबुद्ध देवदूत की तरह धर्म और भक्ति की रोशनी टंगी रहती है।

वाराणसी की तस्वीरें: पर्यटकों के रेखाचित्र

मानचित्र 2. वाराणसी के

पर्यटकों के रेखाचित्र: अमेरिकी, फ्रांसीसी, जापानी और ग्रीक

मानचित्र 2. वाराणसी के

पर्यटकों के रेखाचित्र: अमेरिकी, फ्रांसीसी, जापानी और ग्रीक

क्योंकि, चाहे कुछ भी कहा जाए, मनुष्य की आत्मा को राहत देने की उसकी अनिवार्य भूख उतनी ही सच्ची है जितनी उसकी पीड़ा।

जब तक मनुष्य को अस्तित्व की आवश्यकता होगी, तब तक वह किसी न किसी रूप में धर्म की खोज करता रहेगा।

धर्म, वास्तव में, अकेले व्यक्ति का अंतिम साथी है।

और वाराणसी, अपनी भीड़ भरी तन्हाई में, एक साधु के लिए वैसी ही है जैसी किसी योगी के लिए उसकी गुफा।

III

वाराणसी की स्वाभाविक जिद उसे पतन के अपमान के आगे झुकने नहीं देती। वह अन्य प्रागैतिहासिक नगरों की तरह बिखरने से इनकार करती है। हर आक्रमण के बाद वह अपने कौमार्य को फिर से पा लेती है। वह विनाशों को गौरवशाली स्मारकों में बदल देती है, और विश्वास की एक नई परत जोड़ लेती है। हर घाव उसे और भी मजबूत बनाता है, हर गिरावट उसे और ऊर्जावान बना देती है। मंदी उसे फिर से संजोती है; बाढ़ उसे उर्वर बनाती है; मृत्यु उसे पुनर्जन्म देती है।

उसकी अविश्वसनीय नदी किनारे की सुंदरता ने कवियों को छंद गढ़ने, कलाकारों को चित्र बनाने, संगीतकारों को गाने और फोटोग्राफरों को आश्चर्य से भरकर कैमरा उठाने के लिए प्रेरित किया है।

जो वाराणसी ने टर्नर (प्रसिद्ध चित्रकार) के न होने में खोया, उसे उसने अपने विनम्र पर सच्चे चित्रकारों की टोली में पा लिया। वाराणसी की तंग गलियों में रहने वाले ये साधारण चित्रकार कभी निष्क्रिय नहीं रहे।

वाराणसी के पास कोई स्ट्रॉस (संगीतकार) नहीं है जो गंगा के लिए एक "ब्लू-गंगा" रचे, लेकिन गंगा के गीत यहाँ तब से गाए जा रहे हैं, जब संस्कृत भी उतनी प्राचीन नहीं थी। वेदों ने सिंधु और सरस्वती की स्तुति की, लेकिन पाली और प्राकृत ने गंगा की महिमा गाई — उस गंगा की, जो पतितों की पावनी है, जो स्वर्गीय धारा है, और जिसने वैदिक अहंकार को भी तोड़ा।

भारत के किसी भी अपभ्रंश भाषा परिवार ने गंगा की महिमा गाने से खुद को वंचित नहीं रखा है। हम हैरान और गर्वित होते हैं जब हमें पता चलता है कि "गंगा" शब्द की जड़ एक भाषा से है, जो भारत की मूल संपर्क भाषा थी — मुंडारी।

वैदिक संस्कृत के अपने अभिजात्य प्रभुत्व के पहले, 'गंगा' का अर्थ मुंडारी में वही था जो आज है — 'नदी'।

महाभारत में एक कथा कहती है कि वैदिक आर्यों के सबसे प्रसिद्ध वंशों की उत्पत्ति एक "गंगा-कन्या" के गर्भ से हुई, जो संभवतः एक गैर-आर्य, शायद एक अनाम मुंडारी महिला थी। भारत के मूल निवासी समुदाय — जैसे मुंडा, भरा, सुइर, कोल, हो, बिरोर, गोंड — सभी को नागा, द्रविड़ या दस्यु के व्यापक नाम के तहत जाना जाता था।

इनमें से अधिकांश पूर्व-वैदिक भाषाओं में गंगा और वाराणसी पर गीत गाए गए हैं। सबसे मार्मिक गीतों में से कुछ इस्लामी कवियों द्वारा रचे गए हैं।

जबकि गंगा और वाराणसी पर गीत आज भी सभी भारतीय भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं, समय की मार के कारण चित्रात्मक रिकॉर्ड दुर्लभ हैं। लेकिन मूर्तियों के साथ ऐसा नहीं है। गंगा को पत्थर और टेराकोटा में बार-बार उकेरा गया है। सबसे उल्लेखनीय उदाहरण महाबलीपुरम और एलोरा की गुफाओं में मिलते हैं।

फिर भी, वाराणसी और उसके कलाकारों ने चित्रकला की परंपरा को जीवित रखा। पुराने समय के अधिकांश वाराणसी कलाकार, और आज के भी, अपनी मिट्टी की दीवारों पर चित्र बनाने के जुनून से भरे हुए हैं। यह परंपरा आज भी जीवित है।

लेकिन जहाँ फ्रांस की सरकार ने ताहिती की मिट्टी की दीवारों की चित्रकला को सहेजने के लिए अथक प्रयास किए, वहीं वाराणसी की दीवारों पर बनी अद्भुत कलाकृतियों को बेरहमी से भुला दिया गया।

अभिजात्यवाद और नौकरशाही की ठंडी उदासीनता मिलकर किसी भी कला रूप की सबसे प्रभावी हत्यारे बन जाती हैं।

कुछ आधुनिक कलाकारों ने वाराणसी के अद्वितीय परिदृश्य को सहेजने की कोशिश की। एक अनजान सैनिक, जो 1765 में सर रॉबर्ट फ्लेचर की सेना में था, ने पूर्वी तट से वाराणसी के दृश्य का एक बेहद कीमती चित्र छोड़ा है।

1831 में सर जेम्स प्रिंसेप ने अपनी कलम और कूची से वाराणसी के जीवन की झलक को अमर कर दिया।

ये अमूल्य चित्र वाराणसी को मुग़ल काल के अंत में जैसा था, वैसा दिखाते हैं। फ्लेचर का चित्र इंग्लैंड में गुमनाम पड़ा रहा, शायद चित्रकार ही इसे ले गया था।

भारतीय ऐतिहासिक समाज को जब इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे हासिल किया। आज यह चित्र कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय की दीवार पर टंगा है — गर्व की एक अमूल्य धरोहर की तरह।

IV

क्या

बस इतना ही है?

क्या वाराणसी का और कोई प्रागैतिहासिक अस्तित्व नहीं है?

वाराणसी ने अपनी यात्रा उस इतिहास के बहुत पहले शुरू की होगी, जिसे

हम 'उपलब्ध अभिलेखों' के रूप में जानते हैं। वह तब भी जीवित थी,

जब हड़प्पा और कालीबंगन के मिट्टी के निर्माता आर्यों के आगमन के बारे में नहीं जानते थे।

उन विनाशकारी घटनाओं के रिकॉर्ड, जहाँ एक जाति ने दूसरी जाति को पूरी तरह पराजित और अपमानित किया, ऋग्वेद की ऋचाओं, कुछ सामाजिक मानदंडों और ब्राह्मणवादी परंपराओं के माध्यम से व्यक्त हुए हैं।

महाभारत हमारे लिए एक अमूल्य स्रोत है, जो इस पराजय की कथा को दर्शाता है — अधिकारों, संपत्ति, स्त्रियों और धार्मिक परंपराओं की लूट से लेकर, दासों और बंधुआ मजदूरों (दास) के एक सामाजिक वर्ग की रचना तक। आर्यों के बीच महिलाओं की कमी को कैद की गई महिलाओं को उपहार के रूप में प्रस्तुत करके पूरा किया जाता था।

"किसी भी महिला से जन्मा बच्चा यदि आर्य पुरुष का था, तो वह आर्य कहलाता था," यह उस समय के कानूनों में लिखा गया।

लेकिन यह भूल होगी कि हम महाभारत को उसकी वर्तमान स्वरूप में पूरी तरह सत्य मान लें। क्योंकि वर्षों की छेड़छाड़ और परिवर्तन के कारण मूल कथा को बार-बार बदला गया। खासकर भार्गवों (एक विद्वान समूह) द्वारा, जिन्हें आर्यों के महिमामंडन के लिए नियुक्त किया गया था, मूल निवासियों को हाशिए पर धकेलने की कीमत पर।

हमें संदेह होता है — क्या ये ग्रंथ सचमुच खो गए थे? या जानबूझकर मिटा दिए गए?

इस संदर्भ में, हमें कृष्ण द्वैपायन व्यास (महाभारत के रचयिता) के एक शिष्य याज्ञवल्क्य का उल्लेख करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने आर्यों की सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध विद्रोह किया। वह व्यास की पाठशाला छोड़कर एक नई अकादमी स्थापित करने निकल पड़े, जिसमें उन्होंने 'जनजातीय' विद्यार्थियों को शिक्षित किया। ये थे 'तित्तिर' — एक पक्षी टोटम को मानने वाली जनजाति।

याज्ञवल्क्य ने 'याज्ञवल्क्य सामाजिक संहिता' की रचना की, जो मनु, अत्रि, विष्णु, हरित और गौतम (बुद्ध नहीं) जैसे प्राचीन कानून-निर्माताओं की संहिताओं के विरुद्ध थी।

यह इस बात का प्रमाण है कि तब भी, जब महाकाव्य की नींव रखी जा रही थी, ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ विरोध की आवाजें उठ रही थीं।

पुरातात्विक खोजें भी बताती हैं कि वाराणसी क्षेत्र में पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, और खिलौने मिले हैं, जो 14 परतों तक नीचे पाए गए। यह इस बात का प्रमाण है कि यहाँ गैर-आर्य जनजातियाँ बसी थीं।

आज भी वाराणसी की भाषा, जीवन शैली, और सांस्कृतिक व्यवहार में उस गैर-आर्य स्वतंत्रता की झलक मिलती है। 'बनारसी अंदाज़' दरअसल एक अनौपचारिक, मस्तमौला, 'जैसा है वैसा ही सही' जीवन दृष्टिकोण है, जो भंडा, भरा, सुइर, अविर जैसी जनजातियों से आया है।

यही वजह है कि भैरव, शैव और तांत्रिक परंपराएँ काशी के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हैं। विद्वानों ने सिद्ध कर दिया है कि यह क्षेत्र शिव के प्राचीन अनुष्ठानों का केंद्र रहा है।

महाभारत की एक और दिलचस्प कथा है — एक पशु-शीर्ष वाले गण-देवता को व्यास का लिपिक नियुक्त किया गया। विद्वानों का मानना है कि यह कथा संभवतः एक बाद की मिलावट है, जो स्थानीय जनजातियों की भागीदारी को दर्शाती है।

इस संदर्भ में गणेश को वास्तव में यक्ष राजा कुबेर का एक रूप माना जाता है — जो शिव की विरासत की रक्षा के लिए खड़े थे।

इससे पता चलता है कि ब्राह्मणवादी हस्तक्षेप को चुनौती दी गई थी।

हम यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि खोई हुई 'जया' में गैर-आर्य सभ्यता की गौरवशाली कहानियाँ थीं। यदि वे कथाएँ बची होतीं, तो क्या हड़प्पा संस्कृति और उसकी लिपि आज भी एक रहस्य बनी रहती?

आर्यों के आक्रमण, और स्थानीय संस्कृति की महानता को उस ग्रंथ से मिटा दिया गया।

महाकाव्य को फिर से लिखा गया, ताकि नए विजेताओं की वीरता का बखान किया जा सके — जो स्थानीय महिलाओं को अपनाकर, अपने कबीले को बढ़ाने में नहीं हिचकिचाते थे। मत्स्यगंधा, परमलोचना, गंगा, अंजना, कुंती, हिडिंबा, जांबवती — ये सभी महिलाएँ इस 'मिश्रण' की गवाह थीं।

जाति-प्रथा का आधार भी इन्हीं अंतर्जातीय विवाहों में देखा जा सकता है। जाति-प्रथा का तर्क, रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए, यथार्थ से परे और अस्वीकार्य लगता है। लेकिन ब्राह्मणवाद को शीर्ष पर बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था बेहद कारगर साबित हुई।

सच कड़वा है, लेकिन उसे नकारा नहीं जा सकता।

सैकड़ों लोककथाएँ, दंतकथाएँ, कहानियाँ हमें उन नगरों, गाँवों और लोगों की दुखद याद दिलाती हैं, जिन्हें नष्ट करके, विजेताओं ने अपनी सत्ता स्थापित की।

खांडव वन का दहन, जनस्थान का विध्वंस — ये सब आर्य शांति की कथाओं को झुठलाते हैं।

लेकिन जब युद्ध की धूल बैठ गई, और खून की नदियाँ धरती को उपजाऊ बना गईं, तब भी वाराणसी अपनी जगह पर डटी रही — अडिग, अटल।

कोई भी आर्य आक्रमण वाराणसी को नहीं हिला सका। गणेश, भैरव, कालभैरव — ये सभी वाराणसी की सीमाओं की रक्षा करते रहे। काशी के विभिन्न गणेश और भैरव मंदिर आज भी इस इतिहास की जीवित गवाही देते हैं। पौराणिक ग्रंथों और हिंदू धर्मशास्त्रों में इस संघर्ष के अनेकों संदर्भ मिलते हैं। आर्यों की आंधी के खिलाफ, इस उपमहाद्वीप के स्वदेशी लोग लड़ते रहे।

विजेताओं ने स्थानीय देवताओं को बदलने की कोशिश की — नदियाँ, पहाड़, पेड़, और पूर्वजों की आत्माएँ — इन सबकी पूजा को 'अधर्म' घोषित किया गया।

लेकिन आखिरकार, 80% से ज्यादा जो आज हिंदू धर्म कहलाता है, वह इन विजित लोगों की परंपराओं का ही रूपांतरित संस्करण है।

हिंदू धर्म, वास्तव में, 'सिंधु धर्म' का ही एक नया स्वरूप है।

और जब हम हिंदू धर्म की सतह को खरोंचते हैं, तो उसके नीचे वही गैर-वैदिक, स्वदेशी परंपराएँ मिलती हैं, जो हजारों सालों से वाराणसी की आत्मा को जीवित रखे हुए हैं।

V

इस निरंतर क्षरण के बीच भी वाराणसी वहीं बनी रही, जहाँ वह सदियों से है। गंगा के किनारे, शांति और आत्म-संयम के साथ, वह थके हुए को सांत्वना देती है, सताए हुए की रक्षा करती है, शरणागत को आश्रय देती है, बीमार को शुद्ध करती है, और व्याकुल को संतुलित करती है।

वेन्स, फ्लोरेंस, जिनेवा या लुसेर्न की बात करें, या टेम्स से लंदन के दृश्य की, न्यू जर्सी की पहाड़ियों से न्यूयॉर्क की छवि, या नदी के उस पार से एडमंटन का दृश्य — कोई भी नदी किनारे का नगर वाराणसी की सुंदरता और भव्यता की बराबरी नहीं कर सकता। जैसे इमारतों के बीच ताजमहल, या संगमरमर की मूर्तियों में वीनस डी मीलो, उसी तरह वाराणसी की सुंदरता एक अनुभूति है, एक आत्म-बोध है, एक संवेदना है, जिसे केवल एक सच्चा सौंदर्य-प्रेमी ही महसूस कर सकता है।

वर्ड्सवर्थ ने लिखा था — "पृथ्वी पर इससे सुंदर कुछ नहीं है।" शायद इसलिए, क्योंकि उन्होंने कभी गंगा के किनारे से वाराणसी को एक सर्द सुबह के उगते सूरज की हल्की किरणों में नहीं देखा था।

वाराणसी के मोहपाश को तोड़ने और अपने मन को शांत रखने के लिए अद्भुत संकल्प और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है जैसे सदियों की भूली हुई परेड पत्थरों और मंदिरों के मीनारों से धीरे-धीरे रिस रही हो। पीतल की घंटियाँ किसी अनजानी दिशा से गूँजती हैं, उनकी ध्वनियाँ लहरों की तरह वापस लौटती हैं।

तीर्थयात्री एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वातावरण में ऐसा लिपट जाता है, जैसे कोई शौकिया पर्यटक रोम, वेनिस, फ्लोरेंस या साल्ज़बर्ग की सँकरी गलियों में खो जाता है। वाराणसी अपने प्रागैतिहासिक अस्तित्व के भार से अभिभूत कर देती है।

यहाँ की गंदगी, सड़ांध, सदियों पुरानी चालाकी और धोखेबाजी की परंपरा, पुरोहितों की लालच और भिक्षावृत्ति का समय-सम्मानित चक्र, अजीबो-गरीब गंध, चटख रंगों से भरी भीड़, और धरती के परित्यक्त, गलते हुए शरीर — सब एक साथ मन पर हावी हो जाते हैं।

दर्शनिक बैल, मुँह चिढ़ाते बंदर, दिखावे के अजगर और नाग, भविष्य बताने वाले पक्षी, और इंसान-जानवर के अद्भुत सह-अस्तित्व के बीच संघर्षरत जीवन — ये सब मानसिक दृढ़ता की अंतिम परीक्षा लेते हैं।

यहाँ की पकड़ इतनी मजबूत है कि कोई जल्दी से पीछे हटकर परिचित, आरामदायक माहौल में लौट जाना चाहे, लेकिन वह लौट भी जाए, तो यह शहर उसे फिर से खींच लाता है। ऐसा लगता है जैसे इस जगह की यादें एक अजीब, कठोर वास्तविकता में रोमांस की तलाश में बार-बार बुलाती हैं।

केवल सबसे साहसी लोग ही इस तेजी से बदलते समय के चक्रव्यूह में टिक सकते हैं।

परिचित और अपरिचित, अतीत और वर्तमान, इतिहास और जीवन के इस अप्रत्याशित मिश्रण से अप्रशिक्षित मन चौंक जाता है — जैसे भूतिया नृत्यों और दिव्य अनुभवों के बीच लगातार झूल रहा हो।

वाराणसी एक पर्यटक के लिए चुनौती है, एक तीर्थयात्री के लिए मानसिक परीक्षा, एक कवि के लिए प्रेरणा की डायरी, और एक आवारा के लिए स्वर्ग है।

यह इंसान की त्वरित अनुकूलन क्षमता का विस्तार है।

वाराणसी एक कला एलबम है, अजीबोगरीब चीजों का संग्रहालय है, एक स्वच्छता निरीक्षक की नोटबुक है, और एक भोजन-प्रेमी के लिए स्वर्ग है।

वाराणसी उन मानसिक रूप से पीड़ितों का अंतिम आश्रय है, जो अपने भीतर एक गहरा अकेलापन महसूस करते हैं।

"येषाम् अन्य गतिर्नास्ति, तेषाम् वाराणसी गतिः।"

"जिनके लिए कोई और मार्ग नहीं बचा, उनके लिए वाराणसी ही अंतिम गंतव्य है।"

यहाँ, जो व्यर्थ लगता है,

वह दिव्यता को छू लेता है। और एक ज्ञानी, आत्म-खोज की उस वांछित शांति तक पहुँच जाता है, जिसे

वह अनगिनत जन्मों से तलाश रहा था।

2.बदलता हुआ परिदृश्य

I

जब

हम वाराणसी की बात करते हैं, तो

क्या हमें सच में पता है कि यह शहर वास्तव में कहाँ स्थित है?

क्या वाराणसी हमेशा से एक शहर थी?

अगर नहीं, तो उसे यह दर्जा कब मिला?

फिर, काशी कहाँ है?

यह भी एक ज़रूरी प्रश्न है।

क्या काशी और वाराणसी एक ही हैं?

या फिर वे दो जुड़वां शहर हैं,

जैसे हावड़ा-कलकत्ता, या सेंट पॉल-मिनियापोलिस?

पुराणों और जैन-बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, काशी और वाराणसी दो अलग-अलग स्थान प्रतीत होते हैं। वाराणसी एक पवित्र पहाड़ी थी, जो घने जंगलों से ढकी थी, कई नदियों और जलधाराओं से धुली हुई थी, और बड़े-बड़े जलाशयों से सजी हुई थी।

वाराणसी प्राचीन काशी-कोशल जनपद की एक सशक्त, दुर्गम राजधानी थी।

काशी

और वाराणसी के अलावा,

हमें चार अन्य नामों का भी उल्लेख मिलता है: आनंदकानन,

गौरीपीठ, रुद्रवास और महाश्मशान।

अब प्रश्न यह उठता है — इन स्थानों की पहचान और अवस्थिति कहाँ की जा सकती है?

यदि ये स्थान अलग-अलग हैं, तो

कौन-सा सबसे पुराना है?

अगर ये सभी ऐतिहासिक वास्तविकताएँ हैं, तो

हमारा यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है।

जातक कथाओं में हमें काशी के और भी कई नाम मिलते हैं।

लेकिन उन पर हम धीरे-धीरे चर्चा करेंगे।

या क्या हम इन नामों को महज़ मिथक मानकर खारिज कर सकते हैं?

लेकिन मिथक भी पूरी तरह अवास्तविक या निराधार नहीं होते।

जो पूरी तरह असत्य होता है, वह

पचास शताब्दियों तक जीवित नहीं रह सकता।

ग्रेव्स और गोपीनाथ कविराज के अनुसार, मिथक इतिहास के ही छिपे हुए रूप होते हैं, जो प्रतीकात्मक भाषा में संरक्षित किए जाते हैं, ताकि वे आम जनता को शिक्षित कर सकें।

मिथक समाजशास्त्र के छात्रों के लिए एक सांस्कृतिक 'माइंड-बैंक' की तरह काम करते हैं।

II

प्राचीन वाराणसी के स्थल की खोज के लिए हमें उन सभी संदर्भों और पुरातात्विक अवशेषों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा, जो आज भी हमारे लिए उपलब्ध हैं। हमें वेद, संहिताएँ, जैन-बौद्ध ग्रंथ (विशेष रूप से जातक कथाएँ), पुराण, महाकाव्य, यात्रियों के वृत्तांत, लोककथाएँ, और निश्चित रूप से आज भी मौजूद खंडहरों और स्मारकों का बारीकी से अध्ययन करना होगा।

वह वाराणसी, जो संन्यासियों, ऋषियों और आध्यात्मिक खोजियों के लिए पवित्रतम स्थान थी, कभी एक पहाड़ी वनभूमि थी, जो जीवन की आपाधापी से दूर, शांति से छिपी हुई थी।

यह स्थान हमेशा से वहीं था, और इसे स्थानीय आदि-निवासी समुदाय जानते थे — वे समुदाय जो आर्यों के आगमन से पहले से इस भूमि के मूल निवासी थे। नृविज्ञान (एंथ्रोपोलॉजी) में इन्हें 'द्रविड़' कहा गया, जबकि वैदिक साहित्य में इन्हें दस्यु, दानव, नाग, असुर, यक्ष और राक्षस के नाम से पुकारा गया।

महाकाव्यों और पुराणों में इन्हें 'गण-नाग' के समग्र नाम से भी संबोधित किया गया है।

वाराणसी उन नाग और द्रविड़ समुदायों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जो लिंग-पूजा करते थे और जिन्हें स्थानीय स्तर पर भरा, भंडा, और सुइर के नाम से जाना जाता था।

आर्यों के वाराणसी के बारे में जानने से बहुत पहले ही नागों और गणों ने इस स्थान के प्रति गहरा सम्मान रखा था।

III

आर्यों का आगमन एक रहस्यमय घटना थी। 'एयरयास' (अवेस्ता ग्रंथों में), या एशिया माइनर के भूले हुए हित्ती समुदाय से जुड़े ये आर्य, किसी अज्ञात कारण से एशिया और यूरोप के विभिन्न हिस्सों की ओर बढ़े। इन इंडो-आर्य कबीलाई समूहों ने हिंदुकुश की दुर्गम पर्वत श्रृंखला को पार किया।

सिंधु नदी की विशालता ने उन्हें चौंका दिया और उन्होंने इसकी महिमा की प्रार्थना शुरू कर दी। यह घटना संभवतः 5500 वर्ष पहले घटी होगी।

आर्य कई अलग-अलग समूहों में आए — जैसे मद्र, परस, शाक, भरत, कश्यप, वास, तुरवस आदि। उन्होंने 'पंजाब' (पाँच नदियों की भूमि) में बसने की कोशिश की।

भारत में उनके आगमन की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है — कुछ इसे 3500 ईसा पूर्व मानते हैं, तो कुछ 2500 ईसा पूर्व।

उन्होंने पहले सिंधु घाटी में बसने की कोशिश की, लेकिन वहाँ की परिष्कृत और उन्नत सभ्यता ने उनके आक्रमण को गंभीर चुनौती दी।

2500 ईसा पूर्व तक, स्थानीय संस्कृति आर्य आक्रांताओं के अधीन हो गई।

हालाँकि, वे लंबे समय तक सिंधु और सरस्वती की घाटियों में बसे रहे। लगातार वनों की कटाई के कारण उन्होंने उस क्षेत्र को रेगिस्तान में बदल दिया, और सरस्वती नदी रेत में समा गई।

वे धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़े, जब तक कि वे मध्य भारत की हरी-भरी घाटियों — विशेष रूप से गंगा और यमुना (सदानिरा, गंडकी) के पास नहीं पहुँच गए।

लेकिन उनका यह विस्तार कभी भी बिना संघर्ष के नहीं हुआ।

स्थानीय निवासियों — जिन्हें वे तिरस्कारपूर्वक असुर, दस्यु, दानव, राक्षस और यक्ष कहते थे — ने घोर प्रतिरोध किया।

ऋग्वेद में भी इन स्थानीय समुदायों की उन्नत संस्कृति का उल्लेख है।

इनमें से सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र, जिसे स्थानीय लोग सबसे अधिक प्यार करते थे, वह था वाराणसी के वनाच्छादित पर्वत।

ये घने जंगल और बाग-बगीचे — जिनका वर्णन काशीखंड (स्कंदपुराण) में मिलता है — गंगा के किनारे बसे थे, और असि, गोदावरी, मंदाकिनी, धूतपापा, किरणा और वरुणा नदियों से सिंचित थे।

स्थानीय लोगों को यह क्षेत्र एक सजीव स्वर्ग जैसा लगता था, जहाँ वे स्वतंत्र रूप से अपने पशुपति और माता देवी की पूजा करते थे।

वेदों को 'माता' या पुरुष-प्रकृति के संतुलन की कोई समझ नहीं थी। इसलिए वे इस प्रकार की पूजा को 'रुद्र' (भीषण) पूजा कहते थे। उन्होंने इन रहस्यमयी पहाड़ियों को 'रुद्रवास' (रुद्रों का निवास) या 'महाश्मशान' कहा — एक ऐसा स्थान, जहाँ की अजीबोगरीब अंत्येष्टि परंपराओं के कारण, यह एक विशाल श्मशान जैसा प्रतीत होता था।

ऋग्वेद में रुद्रों को 'अवैदिक' कहा गया है। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में, वेदिक और रुद्र परंपराओं के सह-अस्तित्व का उल्लेख मिलता है।

'रुद्रवास' नाम शायद इन्हीं घटनाओं की याद दिलाता है।

'महाश्मशान' नाम संभवतः गंगा तट और पहाड़ियों के किनारे फैले विशाल श्मशान स्थलों की ओर संकेत करता है, जहाँ मांसाहारी, भीषण लोग रहते थे, जिन्हें आर्य समाज नकारता था।

वेद और पुराणों में इस संघर्ष की पुष्टि होती है।

वाराणसी ने तब भी, और आज भी, 'रुद्र परंपराओं' को जीवित रखते हुए एक सख्त 'अवैदिक' रुख अपनाया है।

इसलिए, वाराणसी निश्चित रूप से वैदिक युग से पहले की है। आर्यों ने इसे एक पवित्र स्थान के रूप में बहुत बाद में स्वीकार किया — नैमिषारण्य, द्वैतवन, काम्यकवन, पुष्करावती, सरस्वती और कुरुक्षेत्र के बाद।

लेकिन वाराणसी ने अपने आरंभिक अस्तित्व को कभी नहीं खोया।

यहाँ तक कि जब आर्य धीरे-धीरे वाराणसी में बसने लगे, तब भी स्थानीय परंपराएँ गहरी जड़ों के साथ कायम रहीं।

वाराणसी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं थी — यह एक जीवंत परंपरा थी, जो आक्रमणों, संघर्षों, और सांस्कृतिक विलयों के बावजूद अपनी आत्मा को बचाए रखने में सफल रही।

IV

काशी

नगर बार-बार युद्धों और धार्मिक कट्टरता की लड़ाइयों में पूरी तरह नष्ट हो गया था।

1194 ईस्वी में मुहम्मद गोरी और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के हमलों के बाद, कन्नौज

और काशी केवल धुंधली यादें बनकर रह गए थे।

लेकिन कन्नौज और काशी जैसे व्यापारिक नगरों के आर्थिक महत्व ने व्यापारिक समुदाय को मजबूर कर दिया कि वे इन क्षेत्रों के आसपास नए, उपयुक्त केंद्रों की तलाश करें।

इस तरह, वाराणसी, काशी और कन्नौज के बीच कई छोटे-छोटे गाँव उभरे, जो बिखरे हुए व्यापारिक केंद्र बन गए। ये छोटे व्यापारिक केंद्र धीरे-धीरे कस्बों में बदल गए, जो वाराणसी से गाज़ीपुर तक गंगा के किनारे फैले हुए थे।

खोई हुई काशी अब विद्वानों के लिए शोध का विषय बन गई है, और पुरातत्व प्रेमियों के लिए एक आकर्षक जिज्ञासा का केंद्र।

समय के साथ, इन विद्वानों के प्रयास सफल हुए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मृगदाव-सारनाथ की खोज थी, जो आंशिक रूप से उजागर हो चुकी है। लेकिन इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से आज भी खोज और अध्ययन की प्रतीक्षा में हैं।

धूल और समय की परतों के नीचे अनगिनत मूल्यवान अवशेष छिपे हुए हैं, जो खोई हुई काशी के बारे में और अधिक जानकारी दे सकते हैं।

प्राचीन काशी की पुनर्खोज कठिन हो गई है, क्योंकि इसका विनाश एक लंबे समय में, बार-बार होता रहा। जिस नगर को 1600 वर्षों (500 ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी तक) में धीरे-धीरे लूटा और नष्ट किया गया, उसे दोबारा समझने और उजागर करने के लिए एक सतत, संगठित प्रयास की आवश्यकता होगी।

काशी की खोज अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है।

वाराणसी, जिसे आज भी एक जीवित नगर माना जाता है, की पुनर्खोज और भी कठिन हो गई है, क्योंकि हाल के समय में भी इसे बार-बार विनाश झेलना पड़ा है।

इन विनाशों के लिए अक्सर इस्लामी आक्रमणकारियों को दोष दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा कारक, जिसने वाराणसी की मूल बनावट को पूरी तरह से मिटा दिया, वह था अंग्रेज़ी शासन।

अंग्रेजों के हाथों वाराणसी की बर्बादी इतनी निरंतर और अविवेकी थी कि वह प्राचीन वनभूमि, जो कभी ऋषियों, विद्वानों और साधकों का निवास स्थल थी, अंततः बिखर गई।

अधिकांश महत्वपूर्ण मंदिर और आश्रम अधिक सुरक्षित स्थानों की ओर खिसक गए। कई पूजनीय देवी-देवताओं की मूर्तियाँ, जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, गुप्त स्थानों पर छिपा दी गईं।

विशेश्वर (विश्वनाथ) मंदिर ने मूर्तिभंजकों का विशेष क्रोध आकर्षित किया। यह मंदिर नगर के सबसे ऊँचे स्थान पर स्थित था, और इसकी अपार संपत्ति लूट के लिए एक आसान लक्ष्य बन गई।

यह मंदिर बार-बार ध्वस्त किया गया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। विशेश्वर मंदिर विनाश की शक्तियों और श्रद्धालु भक्तों की जिद के बीच एक युद्धभूमि बन गया था।

इस मंदिर की अपनी एक अलग इतिहासगाथा है।

लगभग 1018 ईस्वी में, कन्नौज (कान्यकुब्ज), जो उस समय एशिया का सबसे समृद्ध और चमकदार नगर था, महमूद गज़नी की सेनाओं द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।

तब से लेकर, हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों की लूट और विध्वंस आक्रमणकारियों के लिए एक नियमित परंपरा बन गई। धर्म के नाम पर मंदिरों का विनाश उनके लिए संपत्ति, सत्ता और ज़मीन हथियाने का साधन बन गया।

यहाँ तक कि मठ और विद्यालय भी आक्रमणकारियों की धार्मिक उग्रता से अछूते नहीं रहे।

V

इन विनाशों का एक दुखद दुष्प्रभाव बलपूर्वक धर्मांतरण की समस्या थी।

शुरुआत में, धर्मांतरित लोग अपने पूर्व धर्म और समाज में लौटने की तीव्र इच्छा रखते थे। वे अपने रिश्तेदारों और मित्रों द्वारा फिर से अपनाए जाने की उम्मीद करते थे।

लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ।

धर्मग्रंथों में सामान्यतः धर्मांतरण के खिलाफ सख्त आपत्तियाँ थीं। इसके अलावा, हिंदू समाज के सामने दो बड़ी बाधाएँ थीं — वे न तो मुसलमानों को हिंदू धर्म में परिवर्तित कर सकते थे, और न ही अपने धर्मांतरित भाइयों और रिश्तेदारों को वापस अपने धर्म में ला सकते थे, क्योंकि इस्लामी शरीयत के अनुसार ऐसा करने पर मौत की सजा का डर था।

कोई हिंदू किसी मुसलमान से विवाह भी नहीं कर सकता था, और ऐसे विवाह शरीयत कानून के अनुसार प्राणदंड के अधीन होते थे।

इन कठोर नियमों ने हिंदुओं के सामने लगभग कोई विकल्प नहीं छोड़ा। एक बार धर्मांतरित होने के बाद, लोगों को उसी धर्म में रहना पड़ता था।

अपने भाइयों के इस अन्यायपूर्ण तिरस्कार और अपने ही समाज द्वारा निर्दयी अस्वीकृति से आहत, धर्मांतरित लोग और अधिक कठोर बन गए। वे स्वयं मंदिरों और धार्मिक स्थलों के विनाश में जुट गए। मंदिरों को तोड़ते हुए, वे असल में उस कठोर शुद्धतावादी सामाजिक ढाँचे को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे, जिसने उन्हें अस्वीकार कर दिया था।

यह वही लोग थे, जिन्हें उनके समाज ने, थोड़ी भी सहानुभूति के साथ, अपने बीच जगह दे सकती थी — भले ही कानूनों के दबाव में। लेकिन उन्हें वह सामुदायिक सहारा नहीं मिला, जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी।

आज उपमहाद्वीप में जो सांप्रदायिक तनाव मौजूद है, उसकी जड़ें इसी भाई-भाई के बीच पनपी घृणा में हैं। बाद के विदेशी आक्रांताओं ने इस तनाव को केवल अपने आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए हवा दी। लेकिन दुखद सच्चाई यह है कि यह आत्मघाती प्रवृत्ति आज तक थमी नहीं है।

इस सामाजिक तनाव की झलक आज भी वाराणसी की जनसंख्या संरचना में देखी जा सकती है।

आज के वाराणसी में, प्राचीन पवित्र स्थलों के आस-पास — जहाँ कभी बड़े पैमाने पर विनाश हुआ था — धर्मांतरित लोगों की बस्तियाँ आज भी संघर्षरत हैं। ये वे लोग थे, जिन्हें एक गर्वीले और कठोर समाज ने खारिज कर दिया था।

वे आज भी जैसे-तैसे अपने पूर्वजों के पारंपरिक व्यवसायों के माध्यम से जीवन यापन करते हैं, जैसा वे प्राचीन काल में करते थे।

उनमें से अधिकांश कभी उन प्रसिद्ध उत्पादन समूहों से जुड़े थे, जिनके बारीक हस्तशिल्प चीन से रोम तक प्रसिद्ध थे।

अपने पूर्व भाइयों द्वारा अलग कर दिए जाने के बावजूद, वे आज भी अपनी पारंपरिक कलाओं में लगे हुए हैं। वे आज भी रेशम, कपास, पीतल, हाथीदांत, कांस्य, सोना, चांदी, तांबा, लकड़ी, बेंत, घास और लाख से वस्तुएँ बनाते हैं।

यह तथ्य गौर करने लायक है कि अधिकांश हिंदू देवी-देवताओं की पत्थर और संगमरमर की मूर्तियाँ आज भी इन्हीं धर्मांतरित मुस्लिम शिल्पकारों के हाथों से बनती हैं।

अनादि काल से, काशी के व्यापारी और वाराणसी के कारीगरों ने मिलकर एक विशिष्ट सामाजिक संस्कृति का निर्माण किया है, जो धार्मिक निष्ठाओं में बदलाव के बावजूद अडिग बनी रही।

मंदिर की भूमि पर कब्जा करना, फिर वहाँ मुफ्त में रहने के लिए धीरे-धीरे मकान बनाना — ये बातें धर्मांतरण के बाद के लोगों के स्वतः अधिकार जैसे बन गए।

विजित, भयभीत हिंदू समाज ने, पराजय की निराशा में, न केवल मंदिरों से दूरी बना ली, बल्कि उनसे जुड़ी ज़मीनों के अधिकार भी छोड़ दिए।

उन्होंने उन खूबसूरत नक्काशीदार पत्थरों के लूट-मार पर भी विरोध करना छोड़ दिया, जिन्हें मंदिरों से निकालकर मस्जिदों और महलों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया गया।

फिर भी, धर्मांतरित कारीगर इन्हीं खाली पड़ी जगहों से चिपके रहे, जो बार-बार के आक्रमणों और सामाजिक पहचान के क्षरण के बाद खाली हो गई थीं।

इतिहास के इन मोड़ों और उतार-चढ़ावों ने लोगों के जीवन पर गहरे घाव छोड़े हैं।

विकल्पों की कमी के कारण, इन लोगों ने वहीं बस जाना चुना, जहाँ वे सुरक्षित रह सकते थे, और उन्होंने थोड़ा-बहुत जीवन-स्थान वहीं छीन लिया, जहाँ से उनके पूर्वज भाग खड़े हुए थे।

धार्मिक स्थलों को तोड़कर, उनके पत्थरों से नए भवन बनाना, पवित्र जलाशयों को भरकर वहाँ बस्तियाँ बनाना, अतिक्रमण करना, और खंडहरों पर अपनी दावेदारी जताना — ये सब धीरे-धीरे इन धर्मांतरित बस्तियों की लगभग परंपरा बन गईं।

वे टूटी हुई मंदिरों की ज़मीन को 'युद्ध में जीती हुई संपत्ति' मानते थे, और अक्सर पुराने दस्तावेज पेश करते थे, जिन पर उस समय के शासकों की मुहर लगी होती थी।

उनके कई दावे उन कागजात पर आधारित थे, जो उनके धर्मांतरित होने से पहले की ज़मीन-जायदाद के प्रमाण थे।

आज वाराणसी के अधिकांश मुसलमान वास्तव में उन संपत्तियों पर रहते हैं, जिन पर उनके पूर्वजों के पुश्तैनी अधिकार थे।

लेकिन इस तरह की अनियंत्रित तोड़-फोड़ और पुनर्निर्माण ने उन विद्वानों के लिए कई बाधाएँ खड़ी कर दी हैं, जो पुरानी वाराणसी और उसके धार्मिक परिवेश की खोज करना चाहते हैं।

इसके बावजूद, एक समुदाय के रूप में, वाराणसी के मुसलमानों ने अपने प्राचीन सामाजिक परिवेश के नैतिक मूल्यों को बड़े सम्मान के साथ स्वीकार किया है।

वे अपनी इस्लामी एकता और अतिथि सत्कार को गर्व से दिखाते हैं, और अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों में जीते हैं।

यदि वाराणसी की किसी मुस्लिम बस्ती को गहराई से देखा जाए, तो एक सुखद सच्चाई सामने आती है — दोनों समुदाय एक-दूसरे के इतने करीब रहते हैं कि वे अपने-अपने धार्मिक और सामाजिक नियमों की सीमाओं का पालन करते हुए भी, एक-दूसरे की रक्षा और सहायता के लिए खड़े रहते हैं।

विभिन्न समुदायों के प्रति सम्मान की यह परंपरा आज भी अवध (प्राचीन काशी-कोशल) की सामाजिक संस्कृति की एक बहुमूल्य विरासत है।

लखनऊ, रामपुर और जौनपुर के मुस्लिम शासकों ने भी इस सामाजिक समन्वय की भावना को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया।

VI

न तो बौद्ध, न मुसलमान, और न ही विदेशी विजेताओं की क्रूरताएँ — इनमें से कोई भी प्राचीन काशी के सामाजिक ताने-बाने को उतना क्षतिग्रस्त नहीं कर सका, जितना कि कुछ ही वर्षों के भीतर अंग्रेजों के अहंकारी और शासकीय रवैये ने कर दिया।

जीवन के लिए संघर्ष और एकता का जो भाव सदियों से वाराणसी में जीवित था, उसे अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन ने भीतर से खोखला कर दिया।

अपने द्वीप के संकीर्ण दायरे में सुरक्षित रहने वाले अंग्रेजों के लिए अहंकार और असहिष्णुता प्रशासन के नाम पर लूट का एक कारगर औजार बन गए।

उन्होंने भारत की संपत्तियों को बेशर्मी से लूटा, उसकी दौलत को समुद्र पार ले जाकर अपने समाज को समृद्ध बनाया। लेकिन उन्होंने यह सब इतने चतुराई से किया कि उनके कानूनी ढाँचे की आड़ में वे कभी भी किसी अदालत में दोषी सिद्ध नहीं हुए।

यह इतिहास में कानूनी डकैती का एक अनूठा उदाहरण है।

अंग्रेजी मानसिकता भारत जैसे विविधतापूर्ण महाद्वीप की संस्कृति को समझने, स्वीकारने या आत्मसात करने में पूरी तरह विफल रही।

वे इस बात को कभी नहीं समझ पाए कि एशिया — और विशेष रूप से भारत — में लोग कितनी विविधता के बावजूद मानव-आत्मा की एकता में जीते थे।

भारत उनके छोटे-छोटे षड्यंत्रों के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ।

और जब वे इसे नियंत्रित करने में असफल रहे, तो उन्होंने भारत के लोगों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटने की योजना बनाई — जैसे भेड़ियों की तरह शिकार को फाड़कर धीरे-धीरे निगल लिया जाए।

उन्होंने यह सब किया, लेकिन कानून की आड़ में। कानून, जैसा कि कहा जाता है, कभी-कभी विवेकहीन भी हो सकता है।

एशिया — जो सभ्यता और संस्कृति की पृथ्वी पर सबसे पुरानी शरणस्थली थी — ने हमेशा सह-अस्तित्व और आपसी समझदारी की भावना के साथ जीना सीखा था।

लेकिन यह भावना अंग्रेजों की तीव्र विस्तारवादी महत्वाकांक्षा और धूर्त शोषण की भूख के लिए पूरी तरह से पराई थी।

अपनी सत्ता की भूख और पराजितों को अपमानित करने की जिद ने व्यापार के नाम पर आए इन व्यापारियों को जनता के मन से हमेशा के लिए दूर कर दिया।

जहाँ इस्लामी आक्रमणों ने वाराणसी को लालच और धार्मिक कट्टरता के चलते क्षति पहुँचाई, वहीं अंग्रेजों के शासन ने गहरी, अपमानजनक तिरस्कार की भावना से शहर की आत्मा को आहत किया।

वाणिज्य के नाम पर आए इन ज़मीनी समुद्री लुटेरों ने भारत पर स्थिर और न्यायसंगत शासन की आड़ में अपनी अनैतिक गतिविधियाँ जारी रखीं।

वे जिस स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात करते थे, वह केवल उनके द्वीप समाज के लिए थी।

भारत जैसे अंधकारमय एशियाई देशों के लिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई।

वे अहंकार, अपमान और दिखावे के साथ जीते थे।

इतिहास के भयानक आक्रमणकारी — जैसे हूण, तैमूर, महमूद गज़नी, नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली — भले ही रात के अंधेरे की तरह आए और नई सुबह के साथ चले गए।

लेकिन अंग्रेज — जिन्हें हैदर अली ने 'चूहे' कहा था — कभी खुद नहीं गए, जब तक कि उन्हें बलपूर्वक खदेड़ा नहीं गया।

जहाँ लखनऊ के इस्लामी शासकों ने अपने पीछे पड़ोसी प्रेम, कला और उदारता की परंपरा छोड़ी, वहीं ब्रिटिश शासकों ने भारत को सांप्रदायिक वैमनस्य, दंगे, और आपसी अविश्वास की दुखद विरासत दी।

भारतीय इतिहास ने ब्रिटिश शासन से पहले कभी सांप्रदायिक दंगों का अनुभव नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद, वाराणसी और उसकी मिश्रित संस्कृति आज भी सामाजिक शांति बनाए हुए है — उतनी ही शांत और स्थिर, जितनी गंगा की नीली धाराएँ।

यह शांति उतनी ही दृढ़ है, जितनी आनंदकानन के प्राचीन पर्वतीय आश्रमों की चट्टानें, जिन पर आज भी वाराणसी का शहर टिका हुआ है।

VII

1781 में, वाराणसी के शासक चेत सिंह के हाथों वॉरेन हेस्टिंग्स की हार ने उस श्वेत आक्रमणकारी को भड़का दिया, जो एक सच्चे नवधनाढ्य की तरह, एक प्राचीन राजवंश के उत्तराधिकारी के आचरण को समझने में पूरी तरह अक्षम था। जिस व्यक्ति को वह एक साधारण सामंती प्रमुख, एक मामूली देशी राजकुमार मानता था, उसके हाथों हारने से उसके अहंकार को गहरी ठेस पहुँची। अंग्रेजों की अजेयता का भ्रम एक साधारण देशी के हाथों चकनाचूर हो गया। कुछ गुमराह, निर्धन गद्दारों की मदद से उसने दूसरा प्रयास किया और अंततः सफल हुआ। हालाँकि वाराणसी को अपमानित और ध्वस्त कर दिया गया, फिर भी पिछली हार की चुभन हेस्टिंग्स को हमेशा सालती रही, और उसने शहर के साथ ऐसी निर्दयता से व्यवहार किया, जिसे आज के लोग शायद समझ भी नहीं सकते।

अंग्रेजों द्वारा वाराणसी का अंतिम विनाश उन 'विशेषज्ञ' विदेशी इंजीनियरों और नगर-निर्माताओं के माध्यम से किया गया, जिन्हें प्राचीन अवशेषों, इतिहास और एक पवित्र शिक्षा-स्थल के सम्मानित स्थलों को सँभालने की तनिक भी समझ नहीं थी। भारतीय पुरावशेष उनके लिए वेस्टमिंस्टर, वॉर्सेस्टर या टिंटर्न चर्चों के पत्थरों और स्लैब्स से कम मूल्यवान थे। जहाँ मुसलमानों के पास हिंदू परंपराओं की एक गहरी समझ थी (क्योंकि वे स्वयं कभी हिंदू ही थे, जो किसी और आस्था में परिवर्तित हो गए थे), वहीं इसके विपरीत, ईसाई शासकों को पवित्र स्मारकों, तीर्थ-स्नान स्थलों, शिक्षाकेंद्रों और वनाश्रमों के प्रति कोई सम्मान रखने का कारण ही नहीं दिखा।

शांत और मनोहर नदियाँ, जो कभी वाराणसी के प्रसिद्ध जंगलों के बीच से बहती थीं, जानबूझकर अवरुद्ध कर दी गईं और समतल कर दी गईं, ताकि यूरोपीय दर्शक आरामदायक पहिएदार गाड़ियों में, वर्दीधारी सुरक्षा के बीच नदी के किनारे 'सुरक्षित और आरामदायक' यात्रा कर सकें। नहीं, न बौद्ध कट्टरता, न मुस्लिम धर्मांधता, न तातारों और कुषाणों की हिंसा, न ही लुटेरों की निर्ममता — वाराणसी इन कारणों से नहीं, बल्कि अंग्रेज प्रशासन की सुनियोजित कुटिलता और अव्यवस्थित नगर-योजनाओं के कारण नष्ट हुई।

वाराणसी को ब्रिटेन के स्वार्थी, दूरदर्शिता से रहित साम्राज्यवादी एजेंटों ने नष्ट कर दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक पकड़ का प्रतिनिधित्व करते थे — विशेष रूप से वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लाइव, वैनसिटार्ट, बार्लो और इम्पी जैसे दंभपूर्ण एजेंटों ने। इनमें से वॉरेन हेस्टिंग्स का अहंकार इस बात से गहरा आहत हुआ था कि उसे 'सिर्फ' एक देशी राजकुमार, चेत सिंह ने परास्त कर दिया था।

यह साम्राज्यवादी तिरस्कार वाराणसी की आत्मा और उसकी विशिष्टता को धीरे-धीरे घुन की तरह खा गया। आज की वाराणसी, प्राचीन आनंदकानन की छाया तक नहीं है। पूरी चेतना एक दमनकारी, हृदयहीन विदेशी प्रशासन के नीचे दबकर टूट चुकी थी। यह पौराणिक नगर एक चिरस्थायी आघात से जूझ रहा था।

वास्तविक वाराणसी समाप्त हो चुकी थी। इसलिए उसकी पुनर्खोज की बात उठती है। इतिहास और संस्कृति के हर विद्यार्थी की यह नैतिक और नागरिक जिम्मेदारी है कि वह उस वाराणसी को देखने और महसूस करने की कोशिश करे, जो कभी थी — और अब नहीं है।

द्वीपवासियों के तथाकथित 'उदार शासन' ने वाराणसी के पवित्र वनाच्छादित पर्वतों की स्थलाकृति और परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। इन्हीं पहाड़ियों पर वैदिक-पूर्व काल का पवित्र रुद्रवास और आनंदकानन स्थित था — शिव और शैव संस्कृति का निवास।

यही वह वाराणसी थी, जिसकी महिमा का वर्णन काशीखंड, अग्नि पुराण, वायु पुराण, महाभारत, जातक कथाओं, ह्वेनसांग, फाहियान, अल-बरूनी और उन प्राचीन कवियों ने किया है, जिन्होंने इसके वैभव के गीत गाए। लेकिन वह रुद्रवास अब नहीं है। वह खोई हुई वाराणसी के मलबे के नीचे दब चुका है।

लगातार आक्रमणों और विनाशों से विवश होकर, रुद्रवास ने एक नए नाम — वाराणसी — के तहत शरण ली, जिसने आनंदकानन की शांति को किसी तरह बनाए रखने की कोशिश की। जैसे किसी शरणार्थी को अपना घर-बार गँवाने के बाद कहीं और शरण लेनी पड़ती है, वैसे ही काशी के बचे-खुचे लोग वाराणसी से चिपके रहे, जिसे शास्त्रों ने गृहस्थों के लिए 'वर्जित क्षेत्र' घोषित किया था।

आनंदकानन की जो अलौकिक शांति कभी इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, वह जल्द ही नष्ट हो गई, और एक संघर्षरत जनसमूह ने जो भी स्थान उपलब्ध था, उसे भर लिया। पूरा वरुणा-राजघाट क्षेत्र नगर में बदल गया, जो विश्वनाथ पहाड़ी और ज्ञानवापी की ढलानों तक फैल गया।

प्राचीन वाराणसी का चेहरा गहराई से बदलने लगा। आनंदकानन की आत्मा अपने भीतर के पतन से जूझने लगी।

राजनीतिक स्वार्थ, अज्ञानता और दार्शनिक उदासीनता के मिले-जुले कारणों से, आज के नगर-नियंताओं ने इन निरंतर विनाशों की ओर से आँखें मूँद ली हैं। वे न तो इस तोड़फोड़ को रोकने की कोशिश करते हैं, न ही अतीत को बचाने और भविष्य को पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता को समझते हैं।

वाराणसी — जो कभी पृथ्वी की सबसे पुरानी जीवित नगरी थी, जो अपनी शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा, आश्रमों, hermitages, साधना केंद्रों, विद्यालयों, अस्पतालों, तालाबों, झीलों, नदियों और चट्टानों के लिए प्रसिद्ध थी — आज भी अपमानित, लूटी और विकृत की जा रही है।

वाराणसी अब एक अति-भीड़भाड़ वाला बाज़ार बन चुकी है, जहाँ श्रद्धालुओं को सिर्फ इसलिए सहन किया जाता है, क्योंकि उनके पूजा-दान से बहने वाली पसीने की कमाई पर नगर के स्वार्थी लोग निर्भर हैं।

ऐसा लगता है जैसे नगर-नियंताओं ने वाराणसी को नीनवे, टायर, तक्षशिला और नालंदा की खोई हुई नगरी बनने के लिए छोड़ दिया है।

आधुनिक सुविधाओं के विस्तार ने वाराणसी की पहचान को और धूमिल कर दिया है।

आनंदकानन की वह पौराणिक शांति अब गायब है, और उसकी जगह अंधी रूढ़िवादिता और संकीर्ण लालच ने ले ली है।

प्राचीन वाराणसी का विशाल, फूला हुआ शरीर अभी भी समय के महासागर में तैर रहा है — अब पहचान में न आने लायक, लेकिन फिर भी अतीत के गौरव का एक अवशेष।

लेकिन इससे भी बड़ा दुख यह है कि वाराणसी की आत्मा बहुत पहले उड़ चुकी है, केवल एक खंडित, मृत देह को छोड़कर।

VIII

काशी सदियों पहले धूल में मिल गई थी। पुराने संस्कृत ग्रंथों में इन विनाशों का विस्तार से वर्णन भरा हुआ है। निकुंभ, क्षेमक, दिवोदास, प्रतर्दन I, प्रतर्दन II, अजातशत्रु, प्रसेनजित और अन्य शासकों के समय की लगातार मार के कारण, गणों और वैष्णवों, रुद्रियाओं और कापालिकों के लंबे संघर्षों के दबाव में, प्राचीन वाराणसी गहराई से आहत और विदीर्ण हो गई थी।

काशीखंड (K. Kh.) इन संघर्षों का स्पष्ट विवरण देता है, जिसे पारंपरिक इतिहास-ग्रंथों द्वारा भी पुष्टि मिलती है। जहाँ एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति पर, या एक धार्मिक विश्वास द्वारा दूसरे पर आक्रामकता के परिणामस्वरूप इन संघर्षों को देखा जा सकता है, वहीं ऐतिहासिक समय में ये झगड़े राजनीतिक युद्धों में बदल गए। ये लड़ाइयाँ आज भी अलग-अलग रूपों में जारी हैं।

भीष्म के काशीराज से युद्ध करने के समय से लेकर अजातशत्रु, प्रसेनजित, प्रतर्दन वंश, हैहय, सातवाहन और गहड़वालों के समय तक, काशी हमेशा भारतीय इतिहास के केंद्र में रही है।

इस्लामी आक्रमण तो बहुत बाद में हुए। वास्तव में, 1194 ईस्वी में शहाबुद्दीन गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन की सेनाओं के सामने काशी के जयपाल के आत्मसमर्पण के बाद ही, काशी की सुरक्षा विदेशी आक्रमणकारियों के लिए खुली।

जेम्स प्रिंसेप ने कुछ इस्लामी अभिलेखों का उल्लेख किया है, जिनमें संक्षेप में यह बताया गया है कि काशी पर बोनार नामक एक राजा शासन कर रहा था, जिसे 1117 ईस्वी में महमूद गज़नी ने पराजित किया था।

तब तक वाराणसी पहले ही अपनी स्थिति बदल चुकी थी, और काशी भी। प्राचीन काशी के सबसे पुराने स्मारकों में से केवल सारनाथ आज भी एक मौन साक्षी के रूप में खड़ा है।

3.सारनाथ

I

असल में सारनाथ को नष्ट किसने किया? क्या किसी एक कट्टर संप्रदाय ने एक बार में विनाश किया, या अलग-अलग समय पर कई संप्रदायों ने? यह एक अत्यंत विवादास्पद प्रश्न है। आज सारनाथ और उसके आसपास का क्षेत्र सुनसान खंडहरों में तब्दील हो चुका है। ये खंडहर हमें 500 ईसा पूर्व से लेकर बारहवीं शताब्दी के अंत तक के प्रमाण प्रदान करते हैं। 600 ईस्वी के आसपास ह्वेनसांग ने इसे पूर्ण अवस्था में देखा था। लिच्छवी वंश की राजकुमारी और वाराणसी के गहड़वाल राजा गोविंदचंद्र की रानी कुमारदेवी ने अपने उपहारों से इस स्थल को समृद्ध किया था।

तो फिर इस विनाश का कारण कौन बना? यह घटना निश्चित रूप से 600 ईस्वी के बाद हुई होगी और शायद इसके पीछे राजनीतिक कारण नहीं, बल्कि धार्मिक या सांस्कृतिक कारण रहे होंगे। क्या यह धार्मिक कट्टरता के कारण हुआ? लेकिन यह इस्लामी आक्रमण तो नहीं हो सकता था। तो फिर इस तबाही के लिए कौन ज़िम्मेदार था?

वैसे भी, यह विनाश एक दिन, एक वर्ष या कुछ वर्षों में नहीं हुआ। यह इस्लामी आक्रमणों से पहले ही शुरू हो चुका था। दरअसल, जब विदेशी आक्रमणों की भयंकर लहर आई, तब तक सारनाथ पहले ही एक भूतिया खंडहर में बदल चुका था, जहाँ की अफवाहों के अनुसार, रात में केवल राक्षस और दानव नृत्य करते थे।

संभावना है कि यह स्थान वज्रयान और पिशाच साधनाओं के विचित्र अनुयायियों से भर गया था, और साधारण ग्रामीण लोग इस पवित्र स्थल के चारों ओर होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की कहानियों पर आसानी से विश्वास कर लेते थे।

इन भूत-प्रेत की कहानियों के बावजूद, दूर-दूर के ग्रामीण खंडहरों में बिखरी इमारतों की समृद्ध सामग्री को उठाने से नहीं चूके। इस सामग्री का उपयोग उन्होंने अपने घर बनाने के लिए किया। धनी लोग भी उन चौड़ी ईंटों, चमकदार पत्थरों और संग्रहणीय मूर्तियों को अपने भवनों को सजाने के लिए ले जाने से खुद को रोक नहीं सके।

विनाश की शुरुआत शायद दक्षिण के हैहयों और उत्तर के प्रतिहारों के बीच हुए निरंतर संघर्षों के दौरान हुई होगी। विद्वानों का मानना है कि रुद्रवास के भारशिव भी आंशिक रूप से सारनाथ के विनाश के लिए जिम्मेदार थे। उनके पास ऐसा करने का पर्याप्त कारण भी था।

उनकी अशिक्षित और अज्ञानी आँखों को वज्रयान की विकृत परंपराओं से घृणा हो सकती थी — जैसे पशुबलि, शराब का अनियंत्रित प्रयोग, पुरुषों और महिलाओं का अर्धनग्न या पूर्ण नग्न अवस्था में अनुष्ठान करना, शवों के साथ हस्तक्षेप, और संभावित मानव बलि। इन विकृतियों ने पवित्र विहारों को भी दूषित कर दिया था। यहाँ तक कि संघारामों (मठों और ननों के आश्रमों) के पवित्र परिसर भी नहीं बचे। ग्रामीणों को ये स्थान धोखे के जाल की तरह लगे, जहाँ उनके युवाओं और घरों को नष्ट किया जा रहा था। अज्ञान और आक्रोश से भरा एक क्रोधित समूह इस पवित्र विहार को जलाने और नष्ट करने के लिए पर्याप्त था।

इसी संदर्भ में, गहड़वाल वंश की शक्तिशाली शाही संरक्षक कुमारदेवी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी और संभवतः मंगोल मूल की महिला होने के नाते, वे स्वाभाविक रूप से तिब्बती वज्रयान के आकर्षण में बह गईं। इसने दिगंबर जैनियों के नग्न साधना पंथों की गिरावट को भी प्रोत्साहित किया।

मानचित्र 3: वाराणसी मंदिरों को दर्शाता शहर

हालाँकि सुंग (187-30 ईसा पूर्व) और सातवाहन (30 ईसा पूर्व - तीसरी शताब्दी) ने सारनाथ की समृद्धि में योगदान दिया, लेकिन गहड़वालों ने भी — अपनी तांत्रिक रुचि के कारण — सारनाथ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने वहाँ वैश्रवण, वज्रवाराही, मारीची, वसुंधरा जैसे तांत्रिक वज्रयान देवताओं की स्थापना की।

खुदाई में कुमारदेवी की ननों की मठ तक एक गुप्त भूमिगत मार्ग मिला है, जिसने इसकी रहस्यमय गतिविधियों के बारे में संदेह बढ़ा दिया। आर. डी. बनर्जी ने साहसपूर्वक सुझाव दिया कि यह मार्ग गुप्त साधना सत्रों के पुरुष प्रतिभागियों को गुप्त रूप से मठ तक पहुँचने की सुविधा देने के लिए बनाया गया था। स्वाभाविक रूप से अफवाहें फैलने लगीं, और लोगों के गुस्से का विस्फोट हुआ।

अमिताभ बुद्ध के महान युग की जगह अब भयावह तांत्रिक अनुष्ठानों ने ले ली थी। इससे वाराणसी के निवासियों की भावना को ठेस पहुँची, जो अब भी महान शिक्षक (शास्ता) की शिक्षाओं को पूजते थे। 1154 ईस्वी में राजा गोविंदचंद्र के शासन का अंत हुआ। उनके नियंत्रण के बिना, स्थितियाँ बद से बदतर हो गईं। तांत्रिक अनुष्ठानों की अफवाहों ने शैव संप्रदाय को क्रोधित कर दिया।

उन्होंने सारनाथ में तांत्रिक अनुष्ठानों के बराबर विशाल मंदिरों का निर्माण शुरू किया। जैतपुरा से मंडाकिनी तालाब तक, काशीखंड और तीर्थ विवेचनखंड में उल्लिखित कई प्रसिद्ध मंदिर इसी समय बने।

इन मंदिरों के माध्यम से, बुद्ध के प्रति सम्मान के बावजूद, वाराणसी के लोगों ने जनता का ध्यान विकृत तांत्रिक साधनाओं से हटाने की कोशिश की। अंततः, वीरशैवों का एक क्रोधित समूह ने सारनाथ के विकृत तांत्रिक विहारों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके साथ ही, सारनाथ के महान विहारों, मूर्तियों और सदियों से अर्जित प्रतिष्ठा का विनाश हो गया।

इसके बाद, जो बचा था, उसे महमूद गज़नी, गोरी, और अंततः जौनपुर के शर्की शासकों की सेनाओं ने नष्ट कर दिया। बारहवीं शताब्दी का सारनाथ एक वीरान जंगल में बदल गया, जो सात सौ वर्षों तक उपेक्षित पड़ा रहा।

अंततः, मृगदाव एक जंगल बन गया, और बुद्ध की विश्वप्रसिद्ध प्रतिमा मिट्टी और मलबे के नीचे दब गई — जिसे एक अंग्रेज़ आर्किटेक्ट ने खुदाई के बाद फिर से खोजा। यह कहना कठिन है कि सारनाथ का विनाश केवल विदेशी आक्रमणों के कारण हुआ। वाराणसी के निवासियों की धार्मिक असहिष्णुता और आंतरिक सामाजिक विघटन ने सारनाथ को लंबे समय तक अचेतना में धकेल दिया।

II

बौद्ध सारनाथ के विनाश के कारणों ने (जो वास्तव में ईसा पश्चात 100 तक काशी जनपद के भीतर स्थित था) आनंदकानन के रूप में विकसित होने में मदद की, जो आज की वाराणसी बनी, और इस नदी से घिरे आश्रम की सामाजिक-धार्मिक जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया। यह क्रमिक परिवर्तन महाश्मशान से रुद्रवास, फिर गौरीपीठ, आनंदकानन, काशी, और अंततः वाराणसी तक हुआ। इस प्राचीन पर्वतीय निवास की यह सांस्कृतिक रूपांतरण प्रक्रिया इसके नामों में स्पष्ट रूप से झलकती है, जो अब तक इस प्राचीनतम नगर से जुड़े हुए हैं।

कालचुरी और प्रतिहारों के बीच निरंतर युद्धों ने काशी जनपद और सारनाथ दोनों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। फिर, 998 ईस्वी में, गहड़वालों ने इस पर अधिकार कर लिया।

बढ़ती जनसंख्या के दबाव में मूल वाराणस्या, जिसका अर्थ था 'वरुणा की ओर मुख वाला नगर', ने धीरे-धीरे अपना 'मुख' दक्षिण की ओर मोड़ लिया। नया नगर गंगा के किनारे दक्षिण की ओर बढ़ने लगा। नगर का विस्तार इतना तीव्र और निर्णायक था कि शासकों ने इसकी सुरक्षा के लिए वरुणा के दक्षिणी तट पर एक किला बनाने का निर्णय लिया। इस नव-निर्मित किले ने गंगा-वरुणा संगम से नगर की रक्षा की। यह किला मत्स्योदरी से अधिक दूर नहीं था, जहाँ भारशिव (स्थानीय समुदाय) द्वारा निर्मित एक प्राचीन मिट्टी का किला अब भी कार्यरत था।

पुराने मिट्टी के किले की उपस्थिति, जो एक प्रसिद्ध नदी-किनारे के बाज़ार के पास थी, इस स्थान के महत्व को रेखांकित करती है। वहीं, गहड़वाल शासकों द्वारा संगम पर एक मजबूत किले का निर्माण इस महत्व को और भी पुष्ट करता है। व्यापारिक केंद्र और नगर की गतिविधियाँ उत्तर के सारनाथ क्षेत्र से हटकर दक्षिण में मांडाकिनी झीलों के आसपास बढ़ते नए नगर की ओर स्थानांतरित हो गईं।

गहड़वाल किले के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। विद्वानों का मानना है कि काशी के इतिहास के प्रामाणिक साक्ष्य अब भी रेलवे पुल के मार्गों और राजघाट थियोसोफिकल कॉलेज की नई इमारतों के नीचे दबे हो सकते हैं। जब 1905 में बनारस में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो राजघाट पठार, जहाँ अधिवेशन हुआ था, वहाँ विभिन्न प्रकार के बर्तनों और मिट्टी के टुकड़ों की भरमार मिली।

विद्वानों की इस धारणा को इस तथ्य से बल मिलता है कि पठार के पास आज भी एक उल्लेखनीय मस्जिद है, जो लगभग पूरी तरह से हिंदू संरचनाओं से लूटे गए सामग्रियों से बनी है। इस पठार के चारों ओर निर्माणों का यह संगम — (क) मिट्टी का किला, (ख) वरुणा और मच्छोदरी को जोड़ने वाली नहर, (ग) राजघाट किला, (घ) मस्जिद — इस तट के बढ़ते महत्व की ओर संकेत करता है। शहरी बस्तियाँ धीरे-धीरे आनंदकानन पर कब्जा कर रही थीं।

समर्पित पुरातत्वविदों ने तमाम चुनौतियों के बावजूद सराहनीय कार्य किया है। आज हम प्राचीन वाराणसी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसका 60% हिस्सा इन विद्वानों की खोजों का परिणाम है। उन्होंने 14 विभिन्न परतों तक खुदाई की, और उनकी खोजों के परिणाम आज वाराणसी के भारत कला भवन में सुरक्षित हैं।

इस प्रकार, प्राचीन सारनाथ और उससे भी प्राचीन वाराणसी को आधुनिक स्मृतियों से पूरी तरह बाहर कर दिया गया; दोनों ही पहचान से परे गायब हो गए, और हम एक नए नगर को रुद्रवास और महाश्मशान की राख से उगते हुए देखते हैं।

सारनाथ के विनाश की अंतिम चोट मुस्लिम विजेताओं ने दी थी, लेकिन यह पूरी तरह से उनका कृत्य नहीं था। ऐसा नहीं लगता कि सारनाथ की हत्या हुई थी, बल्कि ऐसा लगता है मानो यह एक बीमार बस्ती को हटा देने जैसा था।

ऐसे विनाश पूरे भारत में हो रहे थे: राजगृह, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैन, उदयना, बल्लभी, कांची आदि। ये केंद्र, जो पहले ही आंतरिक संघर्षों से कमजोर हो चुके थे, बाहरी आक्रमणकारियों के लिए आसान लक्ष्य बन गए। हमें शिव, शक्ति, जैन, बौद्ध, और वैष्णव संप्रदायों के बीच चले कट्टर धार्मिक संघर्षों के प्रभाव को कमतर नहीं आँकना चाहिए। बोधगया आज भी इन धार्मिक संघर्षों की जीवित मिसाल है।

प्राचीन काशी के सबसे पुराने स्मारकों में से, केवल सारनाथ का धमेख स्तूप आज भी एक उदास प्रहरी की तरह खड़ा है। दूसरा प्रहरी, जो सारनाथ के रास्ते पर खड़ा है, एक लाल ईंटों की अष्टकोणीय संरचना है। यह एक टीले पर स्थित है, जिसकी ऊँचाई लगभग सत्तर फीट है। यह अकबर के शासनकाल में टोडरमल के पुत्र गोवर्धन द्वारा निर्मित एक मुगल संरचना है, जो हुमायूँ के शेरशाह के साथ युद्ध के दौरान एक दिन के ठहराव को स्मरणीय बनाती है।

जब कुषाणों ने पहली शताब्दी में काशी पर अधिकार कर लिया था, तब भी सारनाथ एक संपन्न जैन-बौद्ध केंद्र था। कनिष्क, जो बाद में बौद्ध अनुयायी बन गए, को काशी या मृगदाव सारनाथ को नुकसान पहुँचाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस प्रकार का विनाश बंगाल के शशांक, शुंगों और कण्वों की ब्राह्मण शासित राजशाहियों द्वारा प्रोत्साहित किया गया, जो खुद को हिंदू धर्म के रक्षक मानते थे और जैन-बौद्ध प्रभाव को मिटाने के लिए दृढ़ थे।

इन अंतर्धार्मिक संघर्षों की गूँज हमें काशीखंड में वर्णित गण-शिव और विष्णु युद्धों में सुनाई देती है। इस हिंदू पुनर्जागरण के प्रयासों के प्रमाण के रूप में, इस अवधि में अश्वमेध यज्ञ के लिए एक विचित्र दौड़ देखी जा सकती है। इसे खारवेल, समुद्रगुप्त, धृतराष्ट्र, गहड़वाल राजा गोविंदचंद्र, और पुष्यमित्र शुंग जैसे शासकों ने करवाया था।

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कुषाण विजय के समय तक, काशी हमेशा से एक प्रतिष्ठित हिंदू राज्य बना रहा। रुद्रवास, आनंदकानन, और वाराणसी को काशी के शासक एक पवित्र धरोहर मानते थे, जिसे उनके पूर्वजों और प्राचीन ब्राह्मणकालीन विधायकों ने सौंपा था।

बौद्ध केंद्रों का विनाश गोरी के समय तक लगभग पूरा हो चुका था। खिलजी, तुगलक और लोदी राजवंशों के लिए हिंदू-बौद्ध केंद्रों को बार-बार लूटना एक नियमित खेल बन चुका था। यह सिर्फ काशी की पवित्रता पर हमला नहीं था। खून केवल एक विचारधारा को नष्ट करने के लिए नहीं बहाया जाता। इसके पीछे एक भौतिक कारण भी था — धन, संपत्ति और सत्ता। धन ही शक्ति है। शक्ति को नष्ट करने के लिए धन का हस्तांतरण आवश्यक था।

लेकिन असल वाराणसी, जो काशी की आत्मा थी, वह आज के नगर के उसी हिस्से में स्थित थी, जो वरुणा और अस्सी नदियों के बीच फैली हुई है। इसे ओंकारखंड और विश्वेश्वरखंड के नाम से जाना जाता था। आक्रमणकारियों ने सारनाथ या प्राचीन काशी को पूरी तरह खत्म नहीं किया; वे केवल मंदिरों की दौलत लूटने आए थे, क्योंकि उनके सैनिकों को वेतन नहीं मिलता था — वे लूट के हिस्से पर निर्भर थे। इसलिए ये विनाश इतने तीव्र और निर्णायक थे।

III

स्किथियन युग के बाद, और वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रभाव के तहत, गणों और द्रविड़ों की सहायता से जगह-जगह मंदिर और मंदिर परिसरों का निर्माण शुरू हुआ। जहाँ पहले केवल कच्चे शिवलिंग, असंगठित गणेश प्रतिमाएँ, और "बीर" के ठूंठ पाए जाते थे, वहीं कुषाण और तांत्रिक प्रभाव के चलते पहली शताब्दी ईस्वी तक अत्यंत कलात्मक मूर्तिकला का विकास हुआ। यह प्रवृत्ति, (जैसे कि पाणिनि, चरक, सुश्रुत, वराहमिहिर, कल्हण और अश्वघोष के ग्रंथों में वर्णित है) भारत की संस्कृति के लिए उत्तर-पश्चिमी हिंदूकुश और गांधार क्षेत्र से आया एक बहुमूल्य उपहार थी, जब तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने शिखर पर था। उस समय के भारत के कठोर आर्य समाज ने अभी तक मूर्तियों, मूर्तिपूजा और देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को अपनाया नहीं था।

आज हम जिन मंदिरों को देखते हैं, वे मूल इंडो-वैदिक संस्कृति का हिस्सा नहीं लगते। आनंद कुमारस्वामी और हाइनरिख़ ज़िमर के अनुसार, मंदिर वास्तुकला भारत में मेसोपोटामिया और ईरानी सामाजिक संरचनाओं के प्रभाव के तहत विकसित हुई। इसने मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के साम्राज्यवादी प्रभाव को मजबूत किया। मंदिर, मंदिर की मूर्तियाँ, मंदिर अनुष्ठान और मंदिर संगठन, ये सभी पश्चिम एशिया की परंपराओं से प्रभावित प्रतीत होते हैं, जो केवल मैसेडोनियन आक्रमण और पार्थियन उपनिवेशीकरण के बाद भारत में आए।

मंदिरों से जुड़े अनुष्ठान ब्राह्मणवादी विस्तारवाद के अधीन होते गए। मंदिर की औपचारिकताओं की कठोरता, वर्ग-विशेषाधिकार, और अनुशासन की सख्ती ने पूरे धार्मिक तंत्र को जकड़ लिया। ईरानी-बेबिलोनियन आर्यों ने धीरे-धीरे मंदिर अनुष्ठानों को जटिल बना दिया, जहाँ भक्तों से केवल भूमि, आभूषण और फसलों का दान ही नहीं, बल्कि युवा कन्याओं को भी देवताओं के मनोरंजन के लिए समर्पित करने की माँग की गई। पुजारियों ने यह अनुशंसा की, और जनता ने इसे स्वीकार कर लिया। प्रत्येक मंदिर लुटेरों, डाकुओं और वासना में डूबे आक्रमणकारियों के लिए एक अत्यंत आकर्षक लक्ष्य बन गया।

वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की विस्तृत अनुष्ठानिक परंपराओं ने नई ऊँचाइयों को छुआ। जहाँ रुद्रवास में केवल अग्निकुंड, नदी और कुंडों में जल, और कुछ शिवलिंग, नागदेवता, गणदेवता या बीर ही थे, वहीं गुप्तकाल के बाद की वाराणसी में भव्य स्थापत्य और मूर्तिकला की श्रृंखला ने जगह बना ली। इस काल की भारतीय मूर्तिकला और कांस्य प्रतिमाएँ मानव सभ्यता की उत्कृष्ट उपलब्धियाँ थीं।

वर्ष के प्रत्येक दिन को किसी न किसी विशेष प्रार्थना के लिए चिह्नित किया गया। प्रत्येक विशेष दिन मंदिर की तिजोरी में नए चढ़ावे जोड़ता रहा। वैदिक यज्ञ की परंपरा धीरे-धीरे समाप्त हो गई, और उसका स्थान अनवरत उपवास, पर्व, स्नान, दान, और विभिन्न देवी-देवताओं की रात्रि-जागरण सहित अनगिनत प्रार्थना-परंपराओं ने ले लिया। भक्ति की इस अर्थव्यवस्था ने एक पुजारी-वर्ग को जन्म दिया, और मंदिर संस्कृति ने एक शक्तिशाली समूह को जन्म दिया, जिसके अपने निहित स्वार्थ थे। वैदिक धर्म धीरे-धीरे पृष्ठभूमि में चला गया।

बौद्ध स्तूप और चैत्य, भव्य रूप से निर्मित प्रभावशाली मंदिरों के लिए रास्ता छोड़ने लगे, जिनमें अधिकांश में बड़े-बड़े स्नान कुंड थे, जिनकी पक्की सीढ़ियाँ पानी तक जाती थीं। काशी महात्म्य, काशीखंड, महाभारत, और तीर्थ विवेचनखंड एक स्वर में इन मंदिरों, उनकी प्रतिमाओं, और कुंडों के जल की "चमत्कारी शक्ति" की महिमा का गुणगान करते हैं।

यह याद रखना आवश्यक है कि इस्लामी विनाश की अधिकांश कहानियाँ मुख्य रूप से तीर्थ केंद्र वाराणसी से संबंधित हैं, सारनाथ से नहीं। वर्षों में पवित्र वनस्थली एक भीड़भाड़ वाला और व्यस्त शहर बन गई थी। प्रारंभिक मुगल काल (अकबर को छोड़कर) और बाद के मुगल शासकों के समय में राजपूत और मराठों ने हिंदू धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर वाराणसी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने घाटों का निर्माण किया, कई मंदिर बनाए, और पवित्र कुंडों की मरम्मत की। इनमें से, विश्वेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रयासों की विशेष चर्चा की जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, काशी नगरी या वाराणसी नगरी भारत के सबसे आकर्षक शहरों में से एक बन गई, और यह प्रतिष्ठा आज भी बरकरार है।

हालाँकि, इस विकास में एक गहरी त्रासदी छिपी थी। पुराना आनंदकानन, रुद्रवास, जिसे शिव अत्यंत प्रिय मानते थे, और जिसे मानव हस्तक्षेप से बचाकर रखा गया था, वह शहरीकरण की व्यावसायिक लालसा के दाँतों में पिसने लगा। पर्यावरणीय आपदा ने पुराने आनंदकानन को निगल लिया।

मानवीय प्रगति एक खतरनाक दानव की तरह साबित हुई। जैसे-जैसे जंगल, झीलें, पहाड़ियाँ और नदियाँ गायब होती गईं, वैसे-वैसे मंदिरों को सोना, चाँदी, रत्न, रेशम, हाथी दाँत और विभिन्न सजावटी वस्तुओं से लाद दिया गया। देश भर से चुनी हुई सर्वोत्तम कन्याओं को एकत्र किया गया और देवी-देवताओं के दिव्य आनंद के लिए समर्पित किया गया। यह राहत की बात थी कि हिंदू अनुष्ठानों में केवल कन्याओं को अर्पित किया जाता था, न कि बालकों को, जैसा कि प्राचीन ओरिएंटल मंदिरों में प्रचलित था।

जहाँ प्राचीन आनंदकानन-रुद्रवास-गौरीपीठा अपनी वनों, कुंडों, नदियों और उपवनों के लिए प्रसिद्ध थी, वहीं नया शहर मंदिरों, महलों, आनंद उद्यानों और बाज़ारों से भरा हुआ था, जो एक पुनर्जीवित हिंदू एकता का प्रतीक बन गया।

पुजारी और ब्राह्मण इस नई सामाजिक संरचना में सबसे प्रभावशाली वर्ग बन गए, क्योंकि उन्होंने लगभग पूरी तरह से कला, विज्ञान और दर्शन के सैद्धांतिक अध्ययन और अनुसंधान को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा शहर विदेशी यात्रियों और विद्वानों जैसे अल-बिरूनी, इब्न बतूता, फिच, बर्नियर और टवर्नियर की प्रशंसा का केंद्र बन गया।

IV

मंदिर ने एक और उपेक्षित सत्य को उजागर किया। वैदिक देवता तो लुप्त हो गए, लेकिन वैदिक लोग किसी तरह जीवित रहे, क्योंकि वे अनिवार्य रूप से उस देशी जनसंख्या के साथ घुल-मिल गए, जिसे उन्होंने पहले के समय में तिरस्कृत कर दिया था और यज्ञ स्थलों से दूर रखा था। (देखें: मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य के नियम)।

इंद्र, वरुण, प्रजापति, अर्यमन, अग्नि, नासत्य, यम, अश्विन जैसे वैदिक देवताओं के लिए कभी मंदिर नहीं बने, लेकिन गणदेवता, भैरव, देवियाँ और शिवलिंगों के साथ उनके पशु साथी के लिए कई मंदिर बनाए गए। जब यह सब हो रहा था, वैदिक देवता मानो इन बदलावों से एक सुरक्षित और सतर्क दूरी बनाए रखने का निर्णय कर चुके थे।

इस प्रकार की दैवीय अवधारणाओं में हुए इस रूपांतरण ने विद्वानों को महायान और हड़प्पा के उन देवताओं की याद दिलाई, जिन्हें वैदिक ब्राह्मणवाद के दिनों में समान रूप से नकार दिया गया था।

ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था, जिन्हें कभी बौद्ध धर्म ने हटाया था, धीरे-धीरे फिर से लोकप्रिय मान्यता और भक्तों की श्रद्धा प्राप्त करने लगे। चैत्य मंदिरों की जगह भव्य हिंदू मंदिरों ने ले ली, और तीर्थंकर और बोधिसत्वों की जगह हिंदू अवतारों ने ग्रहण कर लिया। ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता के तमाम चतुर दावों के बावजूद, आर्य परंपरा की एक पतली परत ही बची रह गई थी, जो अब तेजी से क्षीण होते हुए वैदिक प्रभाव को ढँकने की कोशिश कर रही थी।

तंत्र ग्रंथों के विस्तृत अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान हिंदू ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों की परंपरा पर तंत्र-महायान दर्शन और विधियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। वर्तमान हिंदू अनुष्ठानिक स्वरूप वास्तव में तंत्र, महायान, वज्रयान, और प्राचीन प्राक-द्रविड़ और द्रविड़ जनजातीय परंपराओं का मिला-जुला परिणाम है, जो कभी देशज पूजा के मूल स्वरूप थे। हवन का स्थान पूजन ने ले लिया।

इस संदर्भ में संत औखरिय वैखानस का महत्वपूर्ण योगदान याद आता है, जिनका औखरियसूत्र (ईसा पूर्व काल) वैदिक यज्ञ परंपरा के लगभग विलुप्त होने के बाद के वैष्णव अनुष्ठानिक पूजा के लिए आधार बना।

V

इसलिए, हमें यहाँ प्राचीन हिंदू अवशेषों के निशान मिलने पर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता। सारनाथ में स्थित शिवलिंग, जिसे सारंगेश्वर के नाम से जाना जाता है, और उसका मंदिर, जिसकी वास्तुकला इस क्षेत्र के सामान्य मंदिरों की शैली और रूप से भिन्न है, हमें ताम्रलिप्ति के वर्गाभीमा मंदिर की याद दिलाता है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह मंदिर वज्रयोगिनी महायान परंपरा से जुड़ा हुआ था।

लोकप्रिय मान्यता के अनुसार, यह सारंगनाथ लिंग और सौराष्ट्र का सोमनाथ लिंग एक ही काल के थे। काशी महात्म्य में एक लिंग, सांगेश्वर का उल्लेख है, जिसे सारंगेश्वर या सारंगेश्वर के नाम से जाना गया है।

सारनाथ परिसर में मौजूद यह टीला और मंदिर, जो आज भी सक्रिय हैं, अत्यंत प्राचीन प्रतीत होते हैं। वर्तमान में मंदिर के सामने का तालाब कभी एक विशाल झील हुआ करता था (3000 x 1000 फीट) और इसे नरोकरा (ना-क्रोध या अक्रोध) या सारंगताल कहा जाता था। इसके पास एक छोटी झील थी, जो अब बंद हो चुकी है, जिसे नयाताल कहा जाता था, जिसका अर्थ है ‘बाद की झील’। इस क्षेत्र का एक गाँव वराही के नाम से जाना जाता था, और एक पड़ोसी गाँव अब भी गुरनपुर या गुरुपुर के नाम से जाना जाता है, जो उस समय के तांत्रिक गुरुओं के प्रभाव को दर्शाता है। सारनाथ के खंडहर आज भी जीवित इतिहास की धड़कन की तरह प्रतीत होते हैं।

1921-23 की उन निश्चिंत, सुनहरी बालपन की बरसातों में, लेखक ने कितनी ही बार सारनाथ के हरे-भरे क्षेत्र में घूमते हुए पके हुए मीठे अंजीर और ताजे सिंघाड़े खाए। विनम्र बौद्ध भिक्षु एक संस्कृत बड़बड़ाने वाले अजीब लड़के को कितनी सहजता से अपनाते थे। दोपहर की मधुमक्खियों से भरी लंबी दोपहरें कुमारदेवी की रहस्यमयी ननों के मठों और भिक्षुओं के निवासों की भूमिगत सुरंगों की खोज में बीत जाती थीं। पीपल, रीठा, नीम, और इमली के पेड़ तालाब के किनारे की शांति बनाए रखते, जबकि मोरों की अचानक तेज पुकार सांपों की उपस्थिति की चेतावनी देती थी।

अब वह पूरा दुनिया जैसा रोमांटिक दृश्य, मेहनती गाँव की लड़कियाँ और उनके साथी, सब कुछ एक अमीर शहरीकरण के नीचे ढँक दिया गया है, जो केवल क्षणिक पर्यटकों और विद्वानों के लिए एक सजावटी स्वागत प्रस्तुत करता है।

कुल मिलाकर, सारनाथ, जो कभी वाराणसी के निकट एक महत्वपूर्ण केंद्र था, कालचुरी-हैहय संघर्षों के बाद धीरे-धीरे वीरान हो गया। यह क्षेत्र इतिहास से पूरी तरह मिट गया, जब तक कि 1815 में कर्नल मैकेंजी ने इसे दोबारा खोजा नहीं। लगभग 1500 वर्षों तक विनाश की ताकतें यहां बेरोकटोक अपना खेल खेलती रहीं।

1815 के बाद ही यह खंडहर प्रकाश में आए, जब मैकेंजी ने देखा कि अमूल्य स्थापत्य सामग्री और सजावटी पत्थरों को अमीर और गरीब दोनों ही बिना किसी रोक-टोक के अपने निर्माण कार्यों के लिए उठा रहे थे। उन्होंने इस लूट को रोकने का संकल्प लिया। उन्होंने पाया कि जगत सिंह, जो काशी के राजा चेत सिंह के सचिव थे, स्वयं व्यक्तिगत उपयोग के लिए बहुमूल्य सामग्री उठा रहे थे। इसके बाद, जैतपुरा, सिगरोल और अलईपुरा के मुस्लिम निवासी भी बरकरारिकुंडा और पितृकुंडा जैसे प्रसिद्ध मंदिरों से सामग्री उठाने लगे, जिन्हें काशीखंड में उनकी स्थापत्य और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए सराहा गया है। दुर्भाग्यवश, इन दोनों स्थलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, क्योंकि कोई कनिंघम, ओर्टेल, मैकेंजी या मार्शल इस बर्बरता के खिलाफ खड़े नहीं हुए।

इन पवित्र स्थलों पर हुए इन विध्वंसों के लिए केवल बाहरी आक्रमणकारी या अविश्वासी ही जिम्मेदार नहीं थे। इन प्राचीन धार्मिक अवशेषों पर हिंसा करने वाले कई बार स्वयं हिंदू या धर्मांतरित हिंदू थे। कई मामलों में खंडहरों में उनके अपने अतीत की परछाइयाँ झलकती थीं। लालच न तो जाति देखता है, न धर्म।

1851 में, मेजर किट्टो ने बनारस के ऐतिहासिक क्वीन्स कॉलेज की गॉथिक संरचना के निर्माण के लिए सारनाथ से पत्थर, मूर्तियाँ और अन्य सजावटी वस्तुएँ लीं। उन्होंने एक पूरा अशोक स्तंभ उठाकर कॉलेज के खेल मैदान के किनारे लगा दिया। उन्होंने एक संग्रहालय भी बनवाया, जहाँ उन्होंने बचे हुए टुकड़ों को संरक्षित किया। (कम से कम उस व्यक्ति में मूल्य की समझ तो थी, भले ही संवेदनशीलता की नहीं।)

सारनाथ लगातार अपमानित होता रहा।

जब एक ओर सारनाथ अपनी ऐतिहासिक महिमा के कारण खोजकर्ताओं, गृह-निर्माताओं और कला-चोरों को आकर्षित करता रहा, तो दूसरी ओर सरल ग्रामीण, जो इन अवशेषों के मूल्य से अनजान थे, लेकिन प्रशासनिक शक्तियों को दूर रखना चाहते थे, उन्होंने वहाँ की ज़मीन के बारे में अजीबोगरीब कहानियाँ गढ़ लीं — कि वहाँ भूत, प्रेत, आत्माएँ और कब्रों पर नृत्य करने वाले राक्षस रहते हैं।

वे कहते थे कि वहाँ की ज़मीन से ईंटें खुद उगती हैं। जितनी ईंटें उठाओ, उतनी और निकल आती हैं। इस चतुराई ने 700 वर्षों तक शोधकर्ताओं को दूर रखा। विशाल खंडहरों के बीच केवल एक स्तूप, एक मंदिर, एक बड़ा तालाब और कुछ छोटे तालाब, जहाँ सिंघाड़े उगते थे, बचे रहे।

सारनाथ से लेकर मार्कंडेय क्षेत्र तक पूरे इलाक़े में हर जगह टीले, टूटी हुई दीवारें, और अधखुले स्थान बिखरे हुए थे, जो सदियों से अमीर और गरीब ग्रामीणों के लिए निर्माण सामग्री के असीमित स्रोत बने हुए थे।

VI

पुरानी काशी समाप्त हो चुकी थी। सारनाथ, जो वर्तमान वाराणसी से केवल 16 मील की दूरी पर स्थित है, अब वर्तमान शहर के दक्षिण में है। पुराना शहर और उसके उपनगर उत्तर-पूर्व की ओर फैले हुए थे; चौखंडी, भीतरी, कैथी, मार्कंडेय, सोदेपुर, संभवतः वर्तमान गाजीपुर तक।

जब ह्वेन त्सांग वाराणसी आए, तो उन्होंने सारनाथ और विश्वनाथ मंदिर दोनों का दौरा किया। उन्होंने कई मंदिर देखे। इससे पता चलता है कि दोनों शहरों के बीच की भौगोलिक और सांस्कृतिक विभाजन धीरे-धीरे धुंधला हो रहा था।

उनके समय में वाराणसी के बाजारों में सोना, चांदी, रेशम, हाथीदांत और हस्तशिल्प जैसे कीमती सामानों की भरमार थी। बाद में, अल-बरूनी (1030 ईस्वी) आए, लेकिन उनके अभिलेख वाराणसी की शैक्षिक और आध्यात्मिक संपदा पर अधिक जोर देते हैं।

गंगा और वरुणा के संगम से लेकर गंगा और गोमती के संगम तक, यह पूरा क्षेत्र काशी-कोसला राज्य का हिस्सा था, जैसा कि महाकाव्यों में वर्णित है। जैन और जातक ग्रंथों के अनुसार, यह शहर लगभग 900 वर्ग मील (लगभग आधुनिक दिल्ली के क्षेत्रफल के बराबर) में फैला हुआ था। यह विशाल क्षेत्र वर्तमान वाराणसी में समा पाना असंभव लगता है, जब तक कि यह भीतरी और सोदेपुर तक नहीं फैला हो।

ह्वेन त्सांग द्वारा वर्णित विश्वनाथ मंदिर वास्तव में कृतिवासेश्वर भी हो सकता है। विश्वनाथ हमेशा लिंग रूप में पूजे जाते रहे हैं, लेकिन जो मूर्ति ह्वेन त्सांग ने देखी, वह ठोस तांबे (कांस्य) की बनी हुई थी और 100 फीट ऊंची थी। यह केवल वरुणा नदी के पास स्थित किसी मंदिर की मूर्ति हो सकती है, क्योंकि वह वाराणसी के उत्तर से प्रवेश कर रहे थे।

एक प्राचीन और विस्तृत शहर के पतन के बाद, यह स्वाभाविक था कि निकटवर्ती आनंदकानन धीरे-धीरे लोगों से भरने लगे। शरणार्थी पहाड़ियों के इधर-उधर बसने लगे। पेड़ों को काट दिया गया, और उत्तर-दक्षिण की गलियां जैसे कि बिसेसरगंज से असि-लंका या कालभैरव, चौखंभा, कचौड़ी गली, बंगाली टोला, पीतांबरपुरा, और शिवाला सांप की तरह फैलने लगीं।

शहर दो भागों में बंट गया। एक काशी, जो राजघाट के किले के आसपास विकसित हुई, जहां प्राचीन गहड़वाल वंश के राजा रहते थे। पुराना किला आज भी खड़ा है, जैसे एक मूक गायक, जो बीते हुए वैभव और गिरी हुई प्राचीरों की कहानियां सुनाता है। 'राजघाट' नाम आज भी उस शाही निवास की निकटता की याद दिलाता है, जो वरुणा नदी और वर्तमान रेलवे पुल के पास था।

दूर उत्तर में एक बाहरी शहर विकसित हुआ — गाजीपुर, जिसे भीतरी, कैथी और सोदेपुर ने पंख दिए। पुरानी काशी, जैसा कि पुराणों और बौद्ध काल के ग्रंथों में वर्णित है, संभवतः इसी क्षेत्र के बीच में स्थित रही होगी। जनसंख्या के घनत्व और महत्व के कारण, गाजीपुर और सोदेपुर का विस्तार नदी के पार हुआ, जिससे एक और नया शहर — बक्सर — विकसित हुआ। इन दोनों इस्लामिक नामों की उपस्थिति प्राचीन काशी-कोसला के महत्व को दर्शाती है।

इस प्रकार, काशी और सारनाथ धीरे-धीरे वाराणसी के साथ विलीन हो गए। पुराना शहर और मठ एक धुंधली स्मृति बनकर रह गए। उसी तरह आनंदकानन का वनाच्छादित आश्रम भी यादों में खो गया।

यादें खंडहरों से प्रेम करती हैं। इन खंडहरों की खोज पहली बार 1815 में कर्नल मैकेंजी ने की थी, लेकिन वह प्रहरी, जो इस समृद्ध स्थल का संकेत देता था, महान धमेक स्तूप था, जिसे सम्राट अशोक (269-232 ईसा पूर्व) की उदारता से खड़ा किया गया था। इसे समय-समय पर राजाओं के दान से संरक्षित और समृद्ध किया गया था।

इनमें अंतिम और रहस्यमयी योगदान गहड़वाल वंश के राजा गोविंद चंद्र की पत्नी लिच्छवी कुमारदेवी का था। हमें उनकी याद उनके मठ, उस गुप्त सुरंग के लिए आती है, जो मठ तक जाती थी, और उनके रात्रिकालीन वराही की उपासना के लिए, जिसकी प्रतिमा आज भी सारनाथ संग्रहालय की शोभा बढ़ाती है।

4.मणि-नामित वाराणसी

I