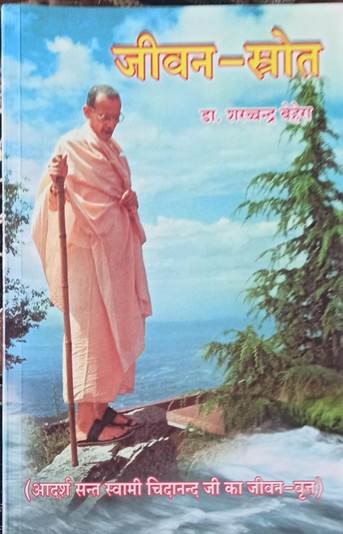

जीवन-स्रोत

आदर्श सन्त स्वामी चिदानन्द के विशद जीवन-वृत्त

THE HOLY STREAM

का हिन्दी भाषान्तर

लेखक

डा. शरच्चन्द्र बेहेरा, एम.ए., पी-एच.डी.

अनुवादक

श्री स्वामी अर्पणानन्द सरस्वती

(पूर्वाश्रम-नाम श्री चमनलाल शर्मा, रिटायर्ड प्रिंसिपल)

प्रकाशक

द डिवाइन लाइफ सोसायटी

पत्रालय : शिवानन्दनगर-२४९१९२

जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत

www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org

प्रथम हिन्दी संस्करण - १९८४

द्वितीय हिन्दी संस्करण-२००७

तृतीय हिन्दी संस्करण-२०१६

(५०० प्रतियाँ)

© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी

HO23

PRICE: 150/-

'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए

स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त फारेस्ट

एकाडेमी प्रेस, शिवानन्दनगर- २४९१९१२, टिहरी-गढ़वाल,

उत्तराखण्ड' में मुद्रित ।

For online orders and Catalogue visit: dlsbooks.org

परम पूज्य श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज

परम पूज्य स्वामी जी के साथ लेखक

प्रकाशकीय

यह पुस्तक पूज्य श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज का जीवन-वृत्त है। काल-सिकता पर पड़े उनके चरण-चिह्न अमिट हैं। उनका जीवन लौकिकता तथा अलौकिकता दोनों का ही एक अद्भुत संगम है। वह लौकिक हैं, क्योंकि वह लोक-हित में सतत रत हैं। वह अलौकिक हैं, क्योंकि वह अलौकिक दिव्यता के धनी हैं। उनका जीवन सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज की अनुकृति ही है। परम पूज्य सद्गुरुदेव ईश्वरोन्मुख उन्नत शिर तथा धरती पर रखे हुए पैरों वाले भगवत्पुरुष थे। उनके विषय में दिये गये इस वक्तव्य की जीवन्त व्याख्या है पूज्य स्वामी चिदानन्द जी महाराज का जीवन।

पूज्य स्वामी जी एक-साथ ही सब-कुछ हैं-भागवती चेतना में संस्थित महापुरुष, असाधारण शिष्य, मानवता के सेवक, सन्त-प्रेमी, आध्यात्मिक सम्पदा के वितरक तथा महान् प्रबोधक। ऐसे महापुरुष की जीवन-गाथा प्रस्तुत करके हम गौरवान्वित हुए हैं। कभी उन्होंने कहा था- "इस जीवन का अस्वीकरण नहीं करें, इसका रूपान्तरण करें।" आशा है, इस जीवन-गाथा को पढ़ कर पाठक गण अपने जीवन का रूपान्तरण करने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे तथा दिव्य जीवन के मार्ग के पथिक बनेंगे।

इस पुस्तक में वर्ष १९८१ तक की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

शिवानन्दनगर -द डिवाइन लाइफ सोसायटी

२९ जुलाई २००७

विषय-सूची

4. गुरुदेव के साथ युगान्तरकारी यात्रा

11. शिक्षा का भण्डार

12. दिव्य जीवन

प्रथम अध्याय

संस्कृति की गोद में

"शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ।

-योगभ्रष्ट पुरुष शुद्ध आचरण वाले श्रीमान् पुरुषों के घर में जन्म लेता है" (गीता : ६-४१) ।

स्वामी चिदानन्द का जन्म तब मद्रास महाप्रान्त के अन्तर्गत मंगुलूरु में जागीरदारों के एक परम्परानिष्ठ महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। यह परिवार कुम्भकोणम् में आ बसा था। इसे शिवाजी के दिनों में जागीर प्राप्त हुई थी। इस परिवार को अँगरेजों के शासन काल में भी शासकीय संरक्षण निरन्तर प्राप्त होता रहा। इस कुल के ही श्री गोविन्द राव बीजापुरकर को ब्रिटिश राज्य की सेवाओं के लिए महारानी विक्टोरिया से कोयम्बतूर जिले में मैलेरपालयम् की जागीर प्राप्त हुई थी। इनके पौत्र सर्खिल गोविन्द राव तंजावूरु के राजप्रासाद में सम्पर्क-अधिकारी नियुक्त हुए थे तथा उन्हें वृत्तिभोगी महाराष्ट्रीय राजकुमारों की सम्पत्ति का कार्यभार दिया गया था। ज्ञानी बीजापुरकर के कुलक्रमागत इस समृद्ध तथा अभिजात परिवार ने अपनी कुलीनता तथा धर्मपरायणता के लिए ख्याति प्राप्त कर ली थी। गोविन्द राव बीजापुरकर के भतीजे ज्ञानी नारायण राव भगवत्साक्षात्कार-प्राप्त आत्मा के रूप में ज्ञात थे।

सर्खिल गोविन्द राव एक उत्कृष्ट कोटि के दार्शनिक थे। वह असाधारण अन्तःप्रज्ञा से सम्पन्न थे। वह प्रायः लोगों के भविष्य के विषय में अक्षरशः सत्य भविष्यवाणी कर उन्हें आश्चर्यचकित कर देते थे। वह आत्मसन्तुष्ट थे तथा आभ्यन्तरिक चिन्तनमय कार्यनिवृत्तिपरक विविक्त जीवन-यापन करते थे। वह निर्धनों तथा दीनों पर बहुत अनुकम्पा प्रदर्शित करते थे। प्रतिदिन प्रथम कुछ भूखे लोगों को भोजन कराये बिना वह स्वयं भोजन नहीं करते थे। उनकी धर्मपत्नी कावेरी बाई भी अध्यात्म में विशेष उन्नत आत्मा थीं। वह तपस्विनी का-सा जीवन-यापन करती थीं। अपने पतिदेव गोविन्द राव के निधन पर उन्होंने शोक नहीं प्रकट किया अथवा व्यवहारानुरूप शोक मनाया। पतिदेव के मृत्यूपर। उनके जीवन में एकमात्र परिवर्तन जो देखने को मिला वह यह था कि वह श्वेत वस्त्र धारण करने तथा अतिसंयमी अन्तर्मुखी जीवन-यापन करने लगीं। शेष जीवनभर उन्होंने केवल दूध और फल पर निर्वाह किया। उनके प्रतिवेशी उनकी धर्मपरायणता तथा पवित्रता के लिए उनका बहुत सम्मान करते थे। वह समय-समय पर भक्तों को अपने घर पर आमन्त्रित करती और सत्संगों का संचालन करती थीं।

कावेरी बाई के पिता वेंकट राव राजमहल में सहचारी के रूप में कार्य करते थे। किन्तु वह केवल पदनाम में ही सहचारी थे। सांसारिक वस्तुओं के प्रति उनकी अनासक्ति लोक-प्रसिद्ध थी। तथ्य की बात तो यह है कि बहुत से लोग उन्हें सन्त मानते थे। वह कृष्ण के परम भक्त थे। मैसूर में राजप्रासाद के सामने अवस्थित अपने भवन में भगवान् श्रीकृष्ण की मूर्ति-जिसे आज तक 'कट्टे मने' नाम से पुकारा जाता है-प्रतिष्ठित की थी। एक जन्म-जात कवि की तरह भगवान् की स्तुति में भक्तिपूर्ण स्तोत्र उनसे स्वतः ही सहज भाव से निःसृत होते थे। उनके द्वारा रचित धरोहर में छोड़े गये-सैकड़ों स्तोत्र आज भी 'मध्व सम्प्रदाय' के अधिसंख्यक ब्राह्मण परिवारों द्वारा गाये जाते हैं। यद्यपि राज्य के पदानुक्रम में वह उच्च पद पर आसीन थे, पर उनका जीवन 'कमल-पत्र पर जल की बूंद' की परम्परागत भावना का एक आदर्श था। वह अपना घर भक्तों तथा सन्तों के लिए सदा खुला रखते थे। उनके पूजा महाकक्ष ने वास्तव में सार्वजनिक मन्दिर का रूप ले लिया था। इस पवित्र देवालय में लोग बहुत बड़ी संख्या में देवता के दर्शनार्थ आते रहते थे।[1]' वेंकट राव एक भगवत्साक्षात्कार प्राप्त आत्मा समझे जाते थे। वह कभी-कभी चेन्नै जाते और अपनी पुत्री कावेरी बाई के पास रहते। पिता-पुत्री का यह मिलन आध्यात्मिक सत्संग का वातावरण उत्पन्न किया करता था।

सर्खिल गोविन्द राव तथा सौभाग्यशालिनी कावेरी देवी के दो पुत्र-जी. कृष्ण राव तथा जी. श्रीनिवास राव-तथा एक पुत्री, गोपी बाई थी। जी. कृष्ण राव तथा जी. श्रीनिवास राव ने एक समृद्ध जमींदार के रूप में उन्नति की तथा तमिल नाडु के कोयम्बतूर जिले में अनेक ग्राम, मन्नार्गुडी जिले के तंजावूरु के पास विस्तृत भूमि तथा चेन्नै नगर में इधर-उधर बिखरे हुए अनेक भवनों को उत्तराधिकार में प्राप्त किया। वे अपने पिता के साथ कोयम्बतूर में रहते थे जहाँ उनके पिता कार्यनिवृत्त जीवन-यापन करते थे। पिता के निधन के पश्चात् दोनों भाई कोयम्बतूर छोड़ कर चेन्नै नगर में बस गये।

कनिष्ठ भ्राता जी. श्रीनिवास राव 'किम्बली' नामक एक असम्बद्ध रूप से बनी पाचीन कोठी में निवास करते थे जो उस समय चेन्नै नगर के बाह्यांचल में पश्चिम की ओर अवस्थित थी। इनका विवाह सन् १९१० में मंगुलूरु के एक लब्धप्रतिष्ठ दम्पति नेलीकाई वेंकट राव तथा सुन्दरम्मा की पुत्री सरोजिनी देवी से हुआ। इस विवाह से दो बहुत ही समृद्ध तथा प्राचीन परिवारों का सम्मिलन हो गया। एन. वेंकट राव इतने अधिक लोकप्रिय थे कि वह मंगुलूरु नगरपालिका-समिति के निरन्तर तीन सत्रों में अध्यक्ष निर्वाचित होते रहे। उन्हें अपने पिता गुण्डू राव से, जो उत्कृष्ट कोटि के व्यापारी धे, काफी की विशाल भूसम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। वह 'मनोहर-विलास' नामक भव्य भवन में निवास करते थे। उनका मंगुलूरु के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव था। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुन्दरम्मा देवी एक बहुत ही धर्मनिष्व तथा सुसंस्कृत महिला थीं। उन्होंने 'देवरनामा' नामक प्रार्थनाओं की एक पुस्तक की रचना की जिसमें कन्नड़ भाषा के भक्तिपूर्ण गीतों का समावेश है। लोग उनका इतना अधिक सम्मान करते थे कि सन् १९४० में जब उन्होंने प्राण त्याग किया तो प्रायः सारा मंगुलूरु शोक प्रकट करने तथा उनके अन्तिम संस्कार में भाग लेने के लिए उमड़ पड़ा। उनके कोई पुत्र न था, केवल सरोजिनी, मनोरमा, मालती तथा मुक्ता नामक चार पुत्रियाँ थीं। सरोजिनी देवी उन सबमें ज्येष्ठ थीं। उनका पाणिग्रहण-संस्कार बारह वर्ष की आयु में चेन्नै के जी. श्रीनिवास राव के साथ हुआ। उन्होंने अपनी माँ से धार्मिक भक्ति-भावना उत्तराधिकार में प्राप्त की। उनमें प्राच्य परम्परा तथा पाश्चात्य जीवनचर्या का विलक्षण सम्मिश्रण था। उन दिनों 'मनोहर-विलास' में ठेठ पाश्चात्य रूप-रंग की झलक रहती थी। वहाँ उच्च सामाजिक पद के पुर्तगाली, डच तथा अन्य यूरोप जातीय लोग निरन्तर ठहरते थे। उनका जन्म तथा लालन-पालन पाश्चात्य-प्राधान्य वातावरण में हुआ। उनकी शिक्षा महिला-ग्ठ में हुई। उनकी उपलब्धियों में कुशल पियानोवादन के साथ सुन्दर अँगरेजी में भजन गा सकने की क्षमता की गणना की जाती थी। वह टेनिस खेलने में प्रवीण थीं।

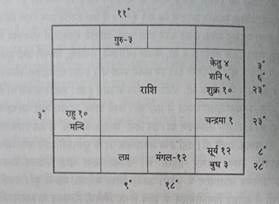

सरोजिनी देवी की पहली सन्तान पुत्री हुई जिसका नाम माता-पिता ने हेमलता रखा। हेमलता के जन्म के दो वर्ष पश्चात् सरोजिनी देवी ने भाद्रपद के कृष्णपक्ष की द्वादशी तिथि तदनुसार रविवार २४ सितम्बर १९१६ पूर्वाह्न के १०.३५ बजे 'मनोहर-विलास' में एक सिद्ध, भावी स्वामी चिदानन्द को जन्म दिया। वैष्णव माता-पिता ने बच्चे का नाम श्रीधर रखा। बच्चे की स्नेहमयी फूफी गोपीबाई उन्हें 'सिद्ध' कह कर पुकारा करती थीं जो कि श्रीधर का श्रुतिमधुर संक्षिप्त रूप है। बालक की जन्मपत्री तैयार करने वाले ज्योतिषी ने लिखा कि बालक इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त करेगा। इसकी पुष्टि एक प्रख्यात योगी ज्योतिषी ने सन् १९४९ में यह घोषणा कर की : "चिदानन्द जी अपने गत जन्म में ही एक महान् योगी तथा सन्त थे। यह उनका अन्तिम जन्म है।" बालक का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ। राहु तीसरे, गुरु छठे; शुक्र, शनि तथा केतु नवें, चन्द्रमा दशवें, बुध तथा सूर्य ग्यारहवें तथा मंगल बारहवें गृह में थे। केतु की नवें गृह में स्थिति मोक्ष की सम्भावना रखती है। शनि तथा शुक्र का नवें गृह में होना राजयोग तथा भक्तियोग के प्रति गहरी अभिरुचि का द्योतक है। सरोजिनी देवी ने बालक की जन्मपत्री एक प्रवीण ज्योतिषी की सहायता से तैयार करायी और उसे अपने हाथों से देवनागरी लिपि में लिख कर सुरक्षित रख लिया। श्रीधर की जन्मपत्री की सारणी निम्न प्रकार है :

जन्म के पाँच वर्ष, सात माह और आठ दिन तक केतु की महादशा थी। श्रीधर का जन्म-नक्षत्र मघा का प्रथम चरण था तथा उनकी जन्म-राशि सिंह थी। जन्मपत्री यह सूचित करती थी कि आने वाले दिनों में उन्हें भव्य, असाधारण व्यक्तित्व प्राप्त होगा।

श्रीधर के जन्म के दो वर्ष पश्चात्, जब सरोजिनी देवी पुनः गर्भवती थीं, श्रीनिवास राव में अकस्मात् तीव्र वैराग्य-भाव विकसित हुआ और एक दिन वह चुपके से घर से लुप्त हो गये। वह रायचूर के समीप मन्त्रालय में स्थित श्री राघवेन्द्र स्वामी के पवित्र समाधि-मन्दिर में पलायन कर गये जहाँ वह चिरकाल तक अज्ञात रूप से रुके रहे। श्री राघवेन्द्र स्वामी ने अपना नश्वर शरीर पाँच सौ वर्ष पूर्व त्यागा था; किन्तु शरीर के बन्धनों से मुक्त रहने की दशा में भी वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देते तथा उनका पथप्रदर्शन करते रहते हैं। एक दिन श्रीधर के ताऊ कृष्ण राव ने अन्तर्वाणी सुनी : "मैं मन्त्रालय का स्वामी राघवेन्द्र तुमसे बोल रहा हूँ। श्रीनिवास राव मेरे पास हैं। चिन्ता न करें। वह शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस लौट जायेंगे।" सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब कृष्ण राव की इस आश्चर्यजनक अनुभूति के तुरन्त बाद ही श्रीनिवास राव वास्तव में किम्बर्ली वापस आ गये। इस बार सरोजिनी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महान् राघवेन्द्र स्वामी की कृपा की स्मृति में बालक का नाम राघवेन्द्र रखा गया। तदनन्तर सरोजिनी देवी की दो और कन्याएँ हुईं जिनका वसुधा तथा वत्सला नामकरण किया गया। ये सभी बच्चे अपना अधिक समय मंगुलूरु में अपने नाना के निवास-स्थान 'मनोहर-विलास' में व्यतीत करते थे।

सरोजिनी देवी एक आदर्श गृहस्वामिनी थीं। उनकी विमल शुचिता तथा भक्ति ने श्रीधर के हृदय पर अपनी छाप अंकित की। वह प्राचीन काल की रानी मदालसा की भाँति ही अपने इस यशस्वी शिशु को प्रथम पाठ की शिक्षा देने वाली माँ थीं। वह मीराबाई, रैदास, कबीरदास तथा नरसी मेहता के भजन गाया करतीं और हिमालय के सन्तों की गाथाएँ सुना कर अल्पवयस् बालक को आनन्दित किया करती थीं। प्रतिदिन सोने के समय श्रीधर अपनी माँ से लिपट जाते तथा भजन अथवा कहानी की माँग करते। स्नेहमयी माँ कभी भी उन्हें निराश नहीं करती थीं। वह अपने श्रुतिमधुर स्वर में भक्तिमय गीत गुनगुनार्ती और ऋषियों-मुनियों के आख्यान वर्णन करतीं। इन भजनों तथा आख्यानों से श्रीधर एक प्रकार से अनुप्राणित से हो जाते। इस भाँति उनकी माता जी ने उनके व्यक्तित्व के घटन में जो गहरी छाप डाली उसे वह परवर्ती काल में व्याख्यान देते समय कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते करते हैं।[2] इसे संघिनी वन्दना ने अपने लेख 'गुरु, आश्रम तथा ईसाईजन' में अंकित किया है। इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि स्वामी जी जब पूना के 'क्राइस्ट प्रेम सेवाश्रम' में पधारे तो उन्होंने मीराबाई के उस गीत को किस प्रकार स्मरण किया जिसे उनकी माता ने उन्हें सुलाने के लिए एक बार गाया था। इस भजन में भावविभोर हो नृत्य करते समय मीरा का भगवान् में विलय का वर्णन

माता श्री सरोजनी देवी

पिता श्री श्रीनिवास राव

माता श्री की गोद में

मनोहर विलास में

बायें से दाहिने खड़े हुए-मौसी मालती, श्रीधर (स्वामी जी), नाना श्री वेंकट राव, बड़ी बहन हेमलता और उसके आगे मौसी मुक्ता बायें से दायें बैठे हुए-छोटे भाई श्री राघवेन्द्र, नानी श्रीमती सुन्दरम्मा देवी, बहन वत्सला, मौसी मनोरमा और उसके आगे बहन वसुधा बायें से दाहिने खड़े हुए-मौसी मालती, श्रीधर (स्वामी जी), नाना श्री वेंकट राव, बड़ी बहन हेमलता और उसके आगे मौसी मुक्ता बायें से दायें बैठे हुए-छोटे भाई श्री राघवेन्द्र, नानी श्रीमती सुन्दरम्मा देवी, बहन वत्सला, मौसी मनोरमा और उसके आगे बहन वसुधा

है जब मीरा अदृश्य हो गयीं और उनकी साड़ी देव-विग्रह के साथ लटकी हुई मिली। स्वामी जी ने बतलाया कि वह किस प्रकार इस भगवान् में विलय की कहानी से प्रभावित हुए थे। ऐसी थी वह शिक्षा जिसे माँ सरोजिनी ने अपने प्रिय पुत्र को प्रदान किया और जिसे इन्होंने कभी विस्मृत नहीं किया। निस्सन्देह यह ठीक ही कहा गया है कि 'पालना झुलाने वाला हाथ संसार पर शासन करता है।'

बाल्यकाल में श्रीधर के कनिष्ठ भ्राता राघवेन्द्र उनके क्रीड़ा-साथी तथा उनके मातामह के वृद्ध सहचर अनन्तैया उनके सतत साथी थे। अनन्तैया एन. वेंकट राव के परिवार के साथ बहुत दिनों तक रहे थे। उनके साथ प्रायः परिवार के एक सदस्य के रूप में व्यवहार किया जाता था। वह श्रीधर, राघवेन्द्र तथा परिवार के अन्य बालकों की खेल के समय देख-रेख किया करते थे। बालक अरब सागर से मिलने के अन्तिम चरण में आनन्दपूर्वक प्रवहमान उद्विग्न नेत्रवती सरिता के तट पर प्रायः खेला करते थे। अरब सागर के क्षितिज पर सूर्यास्त दिनभर की क्रीड़ा की समाप्ति का संकेत था; किन्तु बालक फिर भी रुके रहते। श्रान्त तथा क्लान्त वे अपने हाथ-पैर बालुका में गाड़ देते और कहानी के लिए अनन्तैया को परेशान करते। इस वृद्ध परिचर ने जैमिनि भारत, रामायण तथा भागवत महापुराण से कहानियों का अक्षय भण्डार संग्रह कर रखा था। वह उन्हें एक कहानी सुना कर आह्लादित करने को सदा उद्यत रहते। ऐसे अवसरों पर श्रीधर उन वृद्ध सज्जन के ओष्ठों से निःसृत भक्ति-धारा को छक कर पान करते हुए मौन तथा मुग्ध हो बैठे रहते। कहानी समाप्त होने तक अन्धकार सघन हो उठता। अब वृद्ध सज्जन रुक जाते और बालकों से प्रश्न करते: “तुम किसके समान बनोगे?" द्युतिमान् तथा गम्भीर दृष्टि से आलोकित मुखमण्डलयुक्त श्रीधर निरपवाद रूप से यह उत्तर देते: "मैं ऋषि बनूँगा।" इस पर वृद्ध सज्जन खिलखिला कर हँस पड़ते और मुख बना कर कहते : "तू नुशी बनेगा।" कन्नड़ भाषा में 'नुशी' का अर्थ मच्छर है। भला वृद्ध सज्जन अनुमान भी कैसे कर सकते थे कि श्रीधर वास्तव में एक सिद्ध हैं और असंख्य जिज्ञासुओं का पथ-प्रदर्शन करने के लिए जन्म ग्रहण किये हैं। जहाँ तक श्रीधर का सम्बन्ध है उनका अभिप्राय उनके कथन के अनुरूप ही था। कभी-कभी वह अपनी मौसी मालती बाई से अपनी गोपनीय बात कहते थे कि वह प्राचीन कालीन ऋषियों की भाँति अरण्य तथा निर्जन कन्दराओं में जा कर एकान्त में ध्यान करना चाहते हैं। ऋषि बनने का विचार इतना प्रबल था कि एक दिन वह वास्तव में कौपीन धारण कर तथा भस्म की भाँति सारे शरीर पर टैल्कम पाउडर लगा कर व्याघ्र-चर्म पर पालथी मार कर बैठ गये और प्रार्थनाशील भाव से अपने नेत्र बन्द कर भगवान् के आगमन की गम्भीरता से प्रतीक्षा करने लगे।

इस प्रकार बाल्यकाल व्यतीत होता गया। एक बार दादी कावेरी बाई बहुत से नौकर-चाकरों के साथ उत्तरी भारत के तीर्थस्थलों की यात्रा पर गयीं। अपनी तीर्थयात्रा से वापस आने पर उन्होंने अपने पुत्रों तथा पौत्रों के सम्मुख अपनी तीर्थयात्रा के पावनकारी अनुभव को बड़ी ही भाव-प्रवणता से वर्णन

सहचारी श्री वेंकट राव

मनोहर विलास

किया। श्रीधर के लिए दादी का वृत्तान्त एक यात्री जीव का रोमांचकारी विवरण था। स्वामी जी ने एक निजी भेंटवार्ता में उल्लेख किया कि वह उनके जीवन का सर्वप्रथम अवसर था जब गंगा तथा हरिद्वार की महिमा का निस्वन उनके कर्णकुहरों तक पहुँचा।

श्रीधर तथा राघवेन्द्र कभी-कभी अपने पिता के पास चेन्नै की किम्बर्ली कोठी में रहा करते थे, जब उनके प्रमातामह 'सहचारी' वेंकट राव अपनी पुत्री कावेरी के साथ कुछ दिन रहने के लिए वहाँ आया करते थे। एक बार इस प्रकार के आगमन के समय कावेरी बाई ने श्रीधर को उन्हें नमस्कार करने के लिए कहा तथा उनके कान में सत्य भाव से यह फुसफुसाया कि उनके पिता (वेंकट राव) कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वरन् एक महान् भक्त हैं जिन्हें श्रीकृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त है ।[3] इन शब्दों को सुन कर श्रीधर पुलकित हो उठे तथा उन्होंने अपने प्रमातामह के रूप में ऐसे भागवत पुरुष के पावनकारी दर्शन कर उद्दीप्त अनुभव किया। उन्होंने मन-ही-मन यह संकल्प किया कि एक दिन वह भी अपने प्रमातामह के समान महान् भक्त बनेंगे और भगवद्दर्शन करेंगे।

श्रीधर के पावन यज्ञोपवीत-संस्कार का शुभ अवसर यथा-समय आ पहुँचा। परिवार के लोगों ने मांगलिक उपनयन-संस्कार अपने कुलदेवता भगवान् वेंकटेश्वर के पवित्र धाम तिरुपति में सम्पन्न करने का निश्चय किया। धर्मक्रिया समाप्त होने पर जब सब लौट रहे थे, एक दुकान में श्रीराम की मनोरम मूर्ति पर श्रीधर आकर्षित हुए और अपने माता-पिता से उसे क्रय करने के लिए अनुनय किया। यह निवेदन सुन कर माता-पिता प्रसन्न हुए और उनके लिए वह श्री कोदण्ड राम की प्रतिमा खरीद दी।

उसके पश्चात् श्री कोदण्ड राम को 'मनोहर-विलास' के बालकों के जीवन में प्रमुख स्थान ग्रहण करना था। प्रतिमा को कुल-देवता के पार्श्व में स्थापित कर दिया गया और सभी महत्त्वपूर्ण अवसरों पर उसकी वैधिक पूजा की जाती। श्रीधर अब आध्यात्मिक अनुशासन के पालन तथा विध्यात्मक पूजा में अत्यधिक सतर्क पाये जाते। दैनिक सन्ध्या-वन्दन करने से पूर्व वह कभी भी भोजन नहीं ग्रहण करते थे जैसा कि पवित्र यज्ञोपवीत-संस्कार के पश्चात् ब्राह्मणों के लिए विधान है। वह प्रतिदिन अपनी मौसियों, भाई तथा बहनों के साथ श्री कोदण्ड राम के चरणों में बैठ जाते और प्रार्थनाशील पूजा निवेदन करते। यह उन सबके लिए एक मनोहर क्षण हुआ करता। श्रीधर के पूजा करते समय एक चमत्कारिक वस्तु देखने में आती। जब वह भगवान् को पुष्प अर्पित करते, उनके मस्तक पर सुगन्धित चन्दन तथा कुंकुम लगाते, नीराजन करते, तब प्रतिमा असाधारण प्रोज्ज्वल प्रभामण्डल से चमक-सी उठती तथा भगवन्मुखमण्डल पर स्वर्गिक मुस्कान छा जाती। किशोर भक्त इसे प्रायः प्रतिदिन ही देख सकते थे और वे इस भगवत्कृपा के प्रकटीकरण से आनन्द से पुलकित हो उठते। ऐसे भी दिन होते जब मूर्ति के चतुर्दिक् प्रभा न भी दमकती। ऐसे समय उनके विषाद की सीमा न रहती। वे उस स्वर्गिक प्रकाश की झलक पाने के लिए प्रतीक्षा करते और आँख चुरा कर मूर्ति की ओर देखते। तब श्रीधर आगे आते और सबसे कहते, "आप लोगों ने कोई अयोग्य कार्य अवश्य किया है अथवा किसी महत्त्वपूर्ण विषय की उपेक्षा की है जिससे भगवान् अप्रसन्न हैं। आइए, हम सब गम्भीर उत्साह तथा प्रेम के साथ दण्डवत् प्रणाम तथा प्रार्थना करें।" ऐसा कह कर वह भगवान् के सम्मुख करबद्ध हो अनुनय-विनय करते और भगवान् से प्रार्थना करते कि वह दया करके उनकी भूलों को क्षमा कर दें और अपने द्युतिमान् रूप में एक बार पुनः प्रकट हों। और देखें ! वह मूर्ति पुनः उसी पुरानी द्युति तथा कृपा से दमक उठती।'[4]

श्रीधर ने एक पुरानी धर्म घड़ी के आधार से भगवान् कोदण्ड राम के लिए एक रथ तैयार किया। वह श्री राम की मूर्ति को इस रथ पर आम्रवाटिका में ले जाया करते थे। इस प्रकार की रथ-यात्रा के उत्सवों के अवसर पर यह किशोर भक्त भाव-विभोर हो उठता और कभी-कभी वह चिन्तनशील अवस्था में बैठ जाता और निश्चयपूर्वक घोषणा करता : "मैं योगी बनूँगा।" घर में एक वृद्ध नौकर था जिसका नाम बालू था। उसे यह निश्चय हो गया था कि श्रीधर योग-शक्ति से सम्पन्न हैं। वह श्रीधर के हाथों से पवित्र चरणामृत लेने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा किया करता था। उसकी यह दृढ़ धारणा थी कि श्रीधर द्वारा वितरित पवित्र चरणामृत ने उसका चिरकालिक उदर-रोग ठीक किया था। इस भाँति किशोर श्रीधर के सन्तत्व के विषय में परिवार के लोगों के अपने-अपने अनुभव थे।

श्रीधर अपनी आभ्यन्तर सत्ता में भावी सिद्ध का आकार ले चुके थे; किन्तु अपने दैनन्दिन जीवन में वह एक सामान्य स्वस्थ बालक की तरह व्यवहार करते थे। निर्दोष क्रियात्मक परिहास करना उन्हें प्रिय था। पहाड़ियों तथा मीनारों पर आरोहण करने में वह आनन्दित होते थे। वह निर्भीक तैराक भी थे। उन्होंने एक बार अपनी मौसी मालती बाई को डूबने से बचाया। वह सभी प्राणियों से प्रेम करते और उनके साथ दयालुता से व्यवहार करते थे। दश वर्ष की अल्पायु में भी वह असाधारण विनम्र भाव अभिव्यक्त करते थे। एक बार इनके मातामह तथा मातामही दीर्घावकाश के लिए समस्त

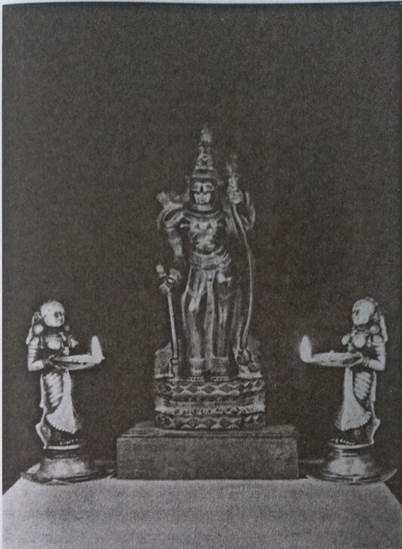

श्री कोदण्ड रामस्वामी जी द्वारा बचपन में स्थापित

श्री गोपाल कृष्ण (श्री वेंकट राव द्वारा प्रतिष्ठित)

परिवार को बेंगुलूरु ले गये। एक दिन सायंकाल जब परिवार के सभी गुरुजन सैर के लिए गये हुए थे, श्रीधर ने सभी बच्चों से विचार-विमर्श किया कि वे किस प्रकार प्रतिदिन जानबूझ कर अथवा अनजान में भूलें करते रहते हैं और उनसे यह स्वीकार कराया कि उन्हें गुरुजनों से क्षमा-याचना करनी चाहिए। इस प्रकार इनसे उत्प्रेरित हो कर उन सबने स्नान किया और गुरुजनों के वापस आने पर भीगे वस्त्र धारण किये हुए ही उन्हें दण्डवत् प्रणाम किया। यद्यपि गुरुजनों ने इस प्रदर्शन को यथावत् पसन्द नहीं किया और उन्हें किंचित् फटकारा भी; किन्तु यह घटना श्रीधर अपने विचार तथा वाणी में उस समय जो धर्म-परायणता प्रतिबिम्बित करते थे, उसको प्रकट करती है।

बालक के रूप में श्रीधर को जीवन से स्नेह था। वह विनोद तथा निर्दोष नटखटपन से पूर्ण थे। उन्हें अपनी नकल करने की क्षमता का प्रदर्शन करना प्रिय था। निस्सन्देह वह एक अच्छे अभिनेता थे। मंगुलूरु के उनके आवास-काल में एक ईसाई विधिवक्ता, जो अव्यवसायी नाट्यकला के अभिनयों के प्रदर्शन का आयोजन किया करते थे सदा ही बालक श्रीधर से अपने नाटकों में भाग लेने के लिए आग्रह किया करते थे। इस भाँति अपनी वय के सामान्य बालक की तरह उन्हें जीवन, प्रकृति तथा कला से स्नेह था। इसके साथ ही उनमें ऊधमीपन से मेल खाने वाला गाम्भीर्य, धर्म तथा अधर्म के प्रति असाधारण संवेदनशीलता तथा तीव्र धार्मिक उत्साह था जो उन्हें सामान्य बालकों से अलग करता था। मान नही सुन्दरम्मा ने अपने दौहित्रों तथा दौहित्रियों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने के लिए सभी सम्भव उपाय किये। वह उन्हें मंगला देवी के मन्दिर में ले जाया करती थीं। ' नोहर-विलास' में एक विशाल महाकक्ष था जहाँ वह हरिकथा तथा सत्संगों का आयोजन किया करतीं। वह श्रीमद्भागवत सप्ताह के लिए विख्यात पण्डितों को आमन्त्रित किय, करती थीं। श्रीधर इन सब प्रवृत्तियों में अपनी गहन रुचि के कारण विशेष प्रख्यात थे इस प्रकार के हरिकथा-सत्र-काल में एक दिन उन्होंने एक पण्डित से दो अर्थगर्भित तथा सुप्रसिद्ध कहानियाँ सुनीं। उनमें से एक में उस मेढक की चेष्टा का वर्णन है जो मृत्यु वः मुख में जा पड़ा था। उसे जब एक साँप निगल रहा था, उसके ऊपर से एक व्याध-पतंग उड़ा और मेढक ने उस नाजुक स्थिति में होते हुए भी उस बेचारे कीट को पकड़ने के लिए अपने शरीर को एक झटका दिया। यह कहानी संसार में बद्ध जीवों के स्वरूप को स्पष्ट करती है। दूसरी कहानी वर्णन करती है कि एक चाँदनी रात में जंगल में विचरण करता हुआ एक व्यक्ति किस प्रकार कुएँ में गिर पड़ा। जब वह गिरते हुए नीचे आधी दूर था, तब एक पौधे को पकड़ने में सफल हो गया जो कुएँ की दीवाल के एक रन्ध्र में उग आया था। इस पौधे के चारों ओर एक सर्प कुण्डली मार कर बैठा था और धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा था। अत्यधिक आतंक से जब ऊपर की ओर दृष्टि की तो उसने ऊपर भूमि-तल पर नीचे अपनी ओर देखते हुए व्याघ्र के मुख को देखा। उसने अपने से नीचे की ओर एक मकर को अपने जबड़े खोले हुए इसकी प्रतीक्षा करते हुए पाया। इसी समब ऊपर के एक वृक्ष में लगे हुए मुधकोश से मधु की कुछ बूँदें टपकीं। लटकते हुए व्यक्ति ने अपना मुख विवृत किया तथा मधु की कुछ बूँदें पकड़ने के लिए अपनी जिह्वा बाहर निकाली। यह संसार की विभीषिका तथा जीव की मोहावस्था का एक अन्य रूपान्तर है। इन दोनों शिक्षाप्रद कहानियों ने श्रीधर के मन पर अपनी चिरस्थायी छाप डाली।

श्रीधर के 'मनोहर-विलास' के आवास के दिन इन विविध प्रकार की अनुभूतियों, कार्यों तथा विचारों से सम्भृत थे। यह निश्चय ही संस्कृति की वह गोद थी जहाँ उनमें सत्तारूढ़ आन्तरिक व्यक्तित्व का पोषण हुआ तथा आने वाले दिनों में दैवनिर्दिष्ट रेखा के साथ-साथ बढ़ने के लिए उसे तैयार किया गया। उत्कृष्ट विचार उनकी चेतना को सदा आच्छादित किये रहते। श्रीधर में सत्तारूढ़ सन्तत्व ने परिवार द्वारा प्रदत्त उन सब भावोत्तेजक संस्कारों को अपनी सत्ता के अन्तरतम प्रदेश में सँजोये रखा। इस भाँति प्रारम्भ से ही पासा फेंक दिया गया। यद्यपि उनका भव्य भविष्य, उस समय लोक-दृष्टि से अधिकांश ओझल था; किन्तु उनके हृदय के निगूढ़ प्रदेश में उसका प्रारम्भिक प्रकटन होने लग गया था। बीज का वपन किया जा चुका था। उसके अंकुरित, ऊँचा तथा बलवान् होने तथा सभी दिशाओं में राजपथ पर अगण्य श्रान्त पिपासु आत्माओं को फल तथा छाया प्रदान करने वाली अपनी प्रसरणशील शाखाओं को विस्तारित करने में समय की आवश्यकता थी।

द्वितीय अध्याय

ईश्वर की खोज में

"यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ।

- जिस नाशवान् क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूतप्राणी जागते हैं

वह तत्त्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि हैं" (गीता : २-६९) ।

श्रीधर सात वर्ष की आयु में सेण्ट ऐन के विहार में प्रविष्ट हुए। माँ सरोजिनी देवी ने, जिन्हें इसी विहार में शिक्षा प्राप्त हुई थी, इनकी शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। वह इस ओर विशेष रूप से सावधान थीं कि उनका अँगरेजी भाषा का आधार दृढ़ हो। यहाँ इस बात पर ध्यान देना रोचक होगा कि इस भावी स्वामी के शैक्षिक जीवन के प्रारम्भ से अन्त तक की पढ़ाई-लिखाई ईसाई शिक्षा से अनुप्राणित प्रधानतः पाश्चात्य रंग में रंगे शैक्षिक परिसर में हुई। अँगरेजी की शिक्षा न केवल इनके स्वभाव में आधुनिकता लायी वरन् इनको उदार दृष्टिकोण से भी सम्पन्न बना दिया।

एक वर्ष तक सेण्ट ऐन में रहने के पश्चात् वह रोज़रियो माध्यमिक विद्यालय में प्रविष्ट हुए जहाँ उन्होंने तृतीय श्रेणी (आठवीं कक्षा) तक अध्ययन किया। उनके छात्र-जीवन की प्रारम्भिक अवस्था से ही उनके सहपाठी उनके कुछ आध्यात्मिक गुणों से प्रभावित थे। रोज़रियो स्कूल में इनके सहपाठियों में से देवीदास गिरधरलाल चन्द्राना थे जो आजकल मंगुलूरु के एक प्रख्यात धनीमानी व्यवसायी हैं। वह श्रीधर के विषय में इस प्रकार स्मरण करते हैं: "इस महान् आत्मा के सम्बन्ध में मेरी स्मृति यह है कि वह अपने अध्ययन में सामान्य वर्ग से बहुत ही ऊँचे, प्रतिभाशाली तथा मेघावी थे। उनका मुखमण्डल सदा ही कान्तिमय तथा द्युतिमान रहता था। इसके साथ ही हम उनके जीवन के उषाकाल के उन दिनों में भी उन्हें सदा धर्म तथा दर्शन के ग्रन्थों में रुचि लेते हुए पाते थे। वह कभी भी कोई समय व्यर्थ नष्ट नहीं करते थे। वह एक अतोषणीय पाठक थे। निस्सन्देह, उनकी बैडमिण्टन जैसे खेलों में रुचि थी। वह पैदल सैर करना पसन्द करते थे तथा प्रकृति और उसके सुरम्य सौन्दर्य में आनन्द प्राप्त करते थे। यद्यपि वह सदा प्रफुल्ल रहते थे तथापि ऐसा प्रतीत होता कि उनका मन कहीं अन्यत्र लगा हुआ है। उनके इने-गिने मित्र थे जिन्हें वह अब भी स्मरण करते हैं और उन्हें स्मरण करने तथा उनसे मिलने को महत्त्व देते हैं। दैववश उनका घर तथा मेरा घर एक राजपथ पर थे तथा परस्पर बहुत ही सन्निकट थे। हम प्रतिदिन घर से विद्यालय एक साथ ही आया-जाया करते थे। इससे मुझे उनके निकट सम्पर्क में आने का लाभ हुआ। कभी-कभी मुझे यों ही ऐसा दिखता कि वह एक दिन स्वामी बनेंगे। मुझे यह पता नहीं कि ऐसा सोचने को मुझे किसने प्रेरित किया; किन्तु यह विचार स्वतः प्रवर्तित था। कदाचित् इनके अभिजात परिवार के होने के बावजूद भी उन्हें सादा जीवन-यापन करते देख कर ऐसा लगा हो। उनकी आवश्यकताएँ न्यूनतम थीं तथा उन्हें सादा जीवन पसन्द था। सम्भवतः इन सभी कारणों से प्रभावित हो कर ही मैंने ऐसा कहा था कि वह एक दिन एक महान् स्वामी बनेंगे। किसी ने उनके साथ चाहे कैसा भी अन्याय किया हो; किन्तु वह किसी के प्रति भी किसी समय कर्णकटु शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। जब कभी भी इस विषय पर चर्चा चलती तो वह सदा ही अपने मित्रों को सन्मार्ग पर आगे बढ़ने तथा विपथगामी न बनने के लिए प्रेरित किया करते थे।"

यद्यपि श्रीधर का पालन-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा पाश्चात्य प्रणाली से हुई; किन्तु वह प्राची की ही सन्तान बने रहे। इन्हें जो शिक्षा प्राप्त हुई वह इन्हें पाश्चात्य रंग में न रँग सकी; क्योंकि जिस पारिवारिक वातावरण में वह रह रहे थे वह हिन्दू-जगत् के प्राचीन नैतिक मूल्यों के सलिल से स्नात था। इस भाँति प्राचीन प्राच्य जगत् तथा आधुनिक पाश्चात्य जगत् के मध्य संयोजक का काम करना उनकी नियति थी। बालक-रूप में उन्होंने सन्त-महात्माओं की जो गाथाएँ सुनी थीं, वे उनके चित्त में गहराई तक प्रवेश कर गयी थीं। उन्होंने ही इनकी आकांक्षाओं को आकार प्रदान किया। परम सत्ता की मूर्ति के रूप में पूजा को न केवल उनकी नित्य चर्या में अपितु उनकी सत्ता के आभ्यन्तर प्रदेश में स्नेह का चिरस्थायी स्थान प्राप्त था। भगवान् राम उनके हृदय के सिंहासन पर पहले से ही प्रतिष्ठापित हो चुके थे। कोदण्ड राम की पवित्र मूर्ति, जिसे वह अपने उपनयन-संस्कार के स्मृति-चिह्न के रूप में तिरुपति से लाये थे, 'मनोहर-विलास' के पुण्य निवास-स्थान के उनके जीवन में केन्द्र-बिन्दु का स्थान ले चुकी थी।

इसी अवधि में एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसका श्रीधर के आध्यात्मिक जीवन पर प्रबल प्रभाव पड़ना था। उन्हें एक ईश-मानव के, एक ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में आने का संयोग हुआ जिसका राम-नाम प्राण ही था तथा जो भारत के जन-जीवन पर अत्यधिक प्रभाव रखता था। जब महात्मा गान्धी मंगुलूरु में एक प्रार्थना-सभा को सम्बोधित कर रहे थे तब अष्टवर्षीय बालक श्रीधर को अपने मातामह एन. वेंकट राव, जो समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे, के साथ उनके पास बैठने का पुण्य सद्भाग्य प्राप्त हुआ। बालक होते हुए भी वह इस सत्य तथा अहिंसा के ईश्वर-दूत के आध्यात्मिक चुम्बकत्व से सम्मोहित हो गये। यह इनके जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण बना रहा। बापू जी ही परिवार से बाहर के प्रथम आध्यात्मिक व्यक्ति थे जिसने श्रीधर पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाला, ऐसी अन्त:प्रेरणा दी जो इस भावी स्वामी के लिए आजीवन सँजोये रखने की विधि बन गयी। चौबीस वर्ष के अनन्तर श्रीधर उनसे पुनः मिले। इस बार वह स्वामी शिवानन्द जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में भंगी बस्ती, दिल्ली गये। उस समय महात्मा जी ने 'भाग्यशाली पुरुष' कह कर उनका स्वागत किया। आज भी वह गान्धी जी के साथ प्रथम मिलन को अपने जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना अनुभव करते हैं। उन्होंने कोदण्ड राम की मूर्ति में भगवान् के दर्शन किये थे। अब उन्होंने एक ईश-मानव के दर्शन किये जिसका प्राण राम-नाम के साथ स्पन्दित होता था।

उनके जीवन का आगामी प्रमुख अनुभव था परम प्रिय माता का निधन। उनकी मृत्यु असामान्य परिस्थिति में हुई। चेन्नै में 'किम्बर्ली' के अपने आवास-काल में वह एक दिन अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गाड़ी से समुद्र तट पर गयीं जहाँ सैर करते समय पत्थर के एक टुकड़े से उन्हें ठोकर लग गयी। उनके बायें पैर में कुछ पीड़ा होने लगी और थोड़ी सूजन आ गयी। इसने कुछ ही घण्टों में ऐसा गम्भीर रूप ले लिया कि चिकित्सक को पाँव का अंगच्छेद करने का निर्देश देना पड़ा। किन्तु मृत्यु ने इसके लिए भी समय नहीं दिया और ३ जून १९२६ को अट्ठाईस वर्ष की आयु में सरोजिनी देवी की संसार-यात्रा समाप्त हो गयी। परम प्रिय माँ की मृत्यु किशोर श्रीधर के लिए संघातक अनुभव था। इस भूलोक में उनके लिए अपनी परम प्रिय माता से अधिक कुछ भी प्रिय न था जो माँ होने के साथ-ही-साथ उनकी आदि गुरु भी थीं। वह दशवर्षीय सुकुमार ही थे जब मृत्युदेव ने उनसे उनकी अतीव प्रिय वस्तु को छीन लिया। भीषण शक्ति से मृत्यु का अटल तथा अननुमेय स्वरूप उनकी समझ में आया। उन्हें संसार के दुःख का स्मरण हुआ। उन्हें भगवान् कोदण्ड राम की स्मृति आयी। उन्हें महात्मा गान्धी की प्रार्थना-सभा की याद आयी और जिस समय वह अपनी माँ की क्षति के लिए शोक कर रहे थे, उसी समय यह सत्य उन्हें स्पष्ट हो गया कि सांसारिक जीवन मिथ्या है तथा सन्तजन मर्त्य मानव के लिए उपलब्ध एकमात्र सन्मार्ग प्रदर्शित करते हैं।

सरोजिनी देवी की मृत्यु से श्रीनिवास राव सांसारिक कर्तव्यों तथा आनन्दों से सर्वथा उदासीन हो गये। वह अपने बच्चों को 'मनोहर-विलास' के परम विशिष्ट वर्ग के वातावरण से चेन्नै में 'किम्बर्ली' के कठोर एकाकीपन के वातावरण में वापस ले आये। इससे श्रीधर की विहार-शिक्षा में अल्पकालिक अन्तराल आया। पिता श्रीनिवास राव ने दोनों पुत्रों को सी. आर. सी. नामक पाठशाला में, जो पुरुषवाकम् महल्ला में स्थित थी, में प्रवेश (दाखिल) करा दिया। वी. सुब्बैया प्राइवेट ट्यूटर प्रतिदिन श्रीधर राव और उनके अनुज एस. राघवेन्द्र राव-जिसे लाड़ से रघु पुकारा जाता था-तथा दो और अग्रजों फुफेरा भाई बाबू और चचेरा भाई छोटू को भी घर पर आ कर पढ़ाता था ताकि मद्रास स्कूल-जिसमें शिक्षा माध्यम तमिल भाषा थी-में उन्हें प्रवेश दिलाया जा सके। किन्तु उनका पाठशाला जाना अल्पकालिक ही रहा था। कारण कि एक दिन पिता श्रीनिवास राव बच्चों की पाठशाला पुरुषवाकम् गये तो वहाँ के अस्वच्छ-मलिन-गन्दे वातावरण से उन्हें ऐसी वीभत्सा (उत्पन्न) हुई कि उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षण के लिए वहाँ उस शाला में न भेजने का तत्काल निर्णय ले लिया। यह क्रोधावेश से उत्पन्न असामान्य निर्णय था। क्रोध शीघ्र ही शान्त हो गया और वह लौकिक कर्तव्य के प्रति उदासीनता की सामान्य मनोदशा में पुनः जा पड़े। बच्चों की शिक्षा की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, इससे श्रीधर राव कुछ समय तक विध्यनुरूप शिक्षा के बिना ही रहे।

उस समय श्रीनिवास राव एक असाधारण स्थिति से, अपनी वैयक्तिक सुख-सुविधाओं तथा ऐहिक दायित्वों के प्रति भावशून्य अवस्था से गुजर रहे थे। वह पूजा में घण्टों निमग्न रहा करते। वह वंश परम्परा प्राप्त गुण तथा स्वभाव से अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति थे। वर्षों पूर्व वह एकान्तवास तथा शान्ति के लिए मन्त्रालय को पलायन कर गये थे, जो एक परम वन्दनीय सिद्ध महात्मा श्री राघवेन्द्र स्वामी जी की समाधि के कारण जैसे 'शिरडी' में सन्त श्री साई बाबा का समाधि स्थान है वैसे ही अति प्रसिद्धि प्राप्त स्थान है तथा शान्त, एकान्त और पूजादि धार्मिक कृत्यों-अनुष्ठानों के लिए सर्वोचित सात्त्विक वातावरण है। अब वह और भी अधिक अन्तर्मुखी हो गये। सदा भगवन्नाम गुनगुनाने में संलग्न रहते। न तो उन्हें वस्त्र की चिन्ता थी और न व्यवहार की। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। वह अपने कुल देवता वेंकटेश्वर तथा अपने इष्टदेव श्री राम की पूरा में तल्लीन रहते थे। वह बेला वाद्य पर लम्बे समय तक भजन गाते और रात्रि में देर से सोते थे। वह बाह्य शौच में इतना अधिक सावधान रहने लगे कि अपने वस्त्रों को किसी को स्पर्श तक नहीं करने देते थे। कभी-कभी वह श्रीधर को पूजा-कक्ष में प्रवेश करने तथा अपनी ओर से वैसी पूजा करने के लिए कहते थे। वह जानते थे कि श्रीधर का जन्म घरबार में आसक्त रहने के लिए नहीं हुआ है। वह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जिसने वर्षों पश्चात् जब श्रीधर ने बहुत ही समृद्ध सांसारिक जीवन का त्याग किया तो कोई आश्चर्य तथा असन्तोष नहीं व्यक्त किया। पिता तथा पुत्र में ऐसा सद्भाव था। ऐसा प्रतीत होता है कि निष्ठावान् पुत्र ने राम-नाम को सूक्ष्म संस्कारों के रूप में अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था।

श्रीधर की शिक्षा का अन्तराल अल्पकालिक था। मातामह एन. वेंकट राव तथा मातामही सुन्दरम्मा देवी को बच्चों की शिक्षा की ओर श्रीनिवास राव की उदासीनता पर चिन्ता हुई और वे बच्चों को एक बार पुन. मंगुलूरु भेजने के लिए श्रीनिवास राव को सम्मत करने में सफल हुए। इस भाँति श्रीधर ने रोज़रियो में अपनी आद्य विहार-शिक्षा पुनः प्रारम्भ कर दी जहाँ उन्हें अब पाँचवीं कक्षा में प्रवेश मिला। यहाँ उन्होंने अनुभवी अध्यापकों की स्नेहशील देख-रेख में तृतीय वर्ग (अष्टम कक्षा) तक अध्ययन किया। इन अध्यापकों में से अधिकांश ईसाई पादरी थे। इस समय श्रीधर को भगवान् की खोज द्वारा हृदय की सान्त्वना की तलाश की प्रबल अन्तश्चालना अनुभव होने लगी। यहाँ रोज़रियो माध्यमिक विद्यालय में उन्होंने तृतीय वर्ग तक की अपनी शिक्षा पूरी कर ली। इसके पश्चात् उन्होंने सेण्ट एलोसियस महाविद्यालय के उच्च विद्यालय विभाग में प्रवेश लिया जहाँ उन्होंने चतुर्थ (नवम कक्षा) तक अध्ययन किया जिसमें संस्कृत इनका एक वैकल्पिक विषय था।

इसी समय इनके मातामह के मित्र विठ्ठल राव ने, जिन्होंने सरस्वती मुद्रणालय की स्थापना की थी, एक उत्कृष्ट पुस्तक 'भगवान् की खोज में' का विमोचन किया जो सन्त रामदास की प्रथम कृति थी। पुस्तक भगवान् के उपहार के रूप में श्रीधर के हाथ लगी। विट्ठल राव ने पुस्तक की एक प्रति अपने मित्र एन. वेंकट राव को सम्मानार्थ प्रेषित की जो अपने-आप श्रीधर के हाथों तक पहुँच गयी। इसका आवरण सुन्दर हरे रंग का था। श्रीधर को अपनी स्वच्छ आलमारी में उसका रूप-रंग बहुत रुचिकर लगता था। उन्होंने इसका परिशीलन इतनी बार किया कि उनके मन में प्राय: सम्पूर्ण पुस्तक आलोक-लेख की भाँति अंकित हो गयी। इस पुस्तक के अध्ययन के समय यह केवल बारह वर्ष के किशोर बालक थे। जब उन्हें 'भाव-समाधि', 'गुह्य नेत्र' जैसे धार्मिक शब्द मिलते तो वह शब्दकोश की सहायता लेते और तब उनके आशय पर विचार करते। इन शब्दों में से कुछ के लिए उनमें विशेष रुचि उत्पन्न हो गयी। वह उनके गूढ़तम अर्थ की खोज का प्रयत्न करते। उनके लिए पुस्तक के प्रथम आकर्षणों में से एक उन तीर्थस्थलों का विवरण था जिनकी रामदास ने भगवान् की खोज में यात्राएँ की थीं। इस प्रकार, प्रारम्भ में यात्रा-विवरण के रूप में इस पुस्तक ने इनके चित्त को आकर्षित किया। धीरे-धीरे उनके हृदय की तन्त्री झंकृत हो उठी। उन्होंने इस पुस्तक की आध्यात्मिक धारा पर बहुत ही उत्साह तथा आनन्द की प्रतिक्रिया दिखलायी। हिमालय, गंगा तथा ऋषिकेश अब न केवल परिचित स्थान थे, वरन् ये उनके मन में बार-बार मँडराने लगे थे। रामदास की आध्यात्मिक आत्मकथा ने उन्हें कई दिनों तथा महीनों तक आनन्दातिरेक में रखा। जहाँ-कहीं भी वे जाते यह पुस्तक उनकी सहचर होती। "हे राम! आप ही पिता, माता, भ्राता, मित्र, गुरु, ज्ञान, यश, धन तथा सर्वस्व हैं। आप एकमात्र शरण हैं। अपने दास को सदा के लिए अपने में, एकमात्र अपने में ही विलीन कर लें।" सन्त रामदास के इस प्रकार के भक्तिपूर्ण भावोद्गार उनके हृदय को दिव्य प्रेमोन्माद से प्रभारित करते थे। इनकी भगवान् तथा ईश-मानव के प्रति उत्कण्ठा दिन-प्रति-दिन बढ़ती गयी।

श्रीधर को सन् १९३२ में मंगुलूरु तथा अपने बालकपन के मित्रों से विदायी लेनी पड़ी तथा नगर के बाह्यांचल जो अब शिनॉयनगर के नाम से प्रसिद्ध है, में 'किम्बली' कोठी में अपने पिता के साथ रहने के लिए चेन्नै को प्रस्थान करना पड़ा। यहाँ उन्हें सर एम. सी. टी. मुत्तैया चेट्टियार उच्च विद्यालय में प्रवेश मिला जहाँ उन्होंने दो वर्ष तक अध्ययन कर एस. एस. एल. सी. पाठ्यक्रम समाप्त किया। इस विद्यालय में उनके सहपाठियों में श्री ए. रामदास, श्री वी. आर. चक्रवर्ती, श्री एम. सुब्रह्मण्यम तथा कुछ अन्य लोग थे जिन्होंने भविष्य में जीवन के विभिन्न व्यवसायों में प्रतिष्ठा प्राप्त की। तथापि श्रीधर सर्वथा भिन्न साँचे में ढले थे। जन्म, शिक्षा, लालन-पालन, साहचर्य तथा स्वभाव से वह आध्यात्मिक जीवन की ओर हात् खिंच रहे थे। उनके सहपाठी उन्हें अधिकांश समय मौन तथा अन्तर्मुखी पाते। समय-समय पर के उनके सौम्य परिहास भी, जो उन्हें हास्य भाव में रखते, वास्तव में उनके सहपाठियों की इस भावना को कभी भी दूर नहीं कर पाये कि वह उनसे कुछ-कुछ भिन्न हैं। निस्सन्देह वह एक प्रतिभाशाली छात्र थे तथा अपने विषयों पर सुगमता से अधिकार प्राप्त कर लेते थे। परन्तु वह कभी भी जीविका की दौड़ में लगे प्रतीत नहीं होते थे। उनकी समग्र सत्ता आध्यात्मिक स्पन्दनों से इतनी अभिभूत थी कि उनके अनेक मित्रों को ऐसा प्रतीत होता कि कक्षा में जो-कुछ होता, उसकी ओर वह कभी भी बहुत उत्सुक अथवा सावधान नहीं रहते थे। शैक्षिक उत्कर्ष की ओर उनकी उदासीनता के बावजूद भी उनका मन स्वभावतः एकाग्र होने से वह पाठ्य-विषयों को इतनी अल्पावधि में स्मरण कर सकते थे कि वह सदा ही मुत्तैया चेट्टियार उच्च विद्यालय के लब्ध-प्रतिष्ठ छात्रों में से एक माने जाते थे। वह अपने अध्यापकों से केवल पुस्तकों के पाठ सीखने के अतिरिक्त अनेक अन्य बातें सीख रहे थे। उन्होंने अपने अध्यापकों में से कुछ के समर्पित जीवन तथा गौरवपूर्ण आचरण से चरित्र के चिरस्थायी पाठ आत्मसात् किये। उनमें से कुछ अध्यापक परम्परानिष्ठ ब्राह्मण तथा श्री रामानुजाचार्य के वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी थे। प्रधानाध्यापक श्री तिरुवेंगलाचार्य, इतिहास के अध्यापक श्री सुन्दर राघवाचार्य, संस्कृत के अध्यापक श्री कृष्णमाचार्य तथा अँगरेजी के अध्यापक श्री गोविन्दाचार्य के भव्य तथा गौरवपूर्ण जीवन ने श्रीधर के हृदय पर अपना चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा है। इन सबको स्वामी जी आज भी स्मरण करते हैं।

जब कि इनके सहपाठी इन्हें उदासीन तथा खोया-खोया रहने वाला साथी समझते, उस समय भी यह शान्तिपूर्वक उस ज्ञान की खोज में रहते जिसे एक बार जान लेने पर कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। अन्ततः शिक्षा मात्र एक प्रक्रिया है जो उस पूर्णता को प्रकट करती है जो व्यक्ति के अन्दर पहले से ही विद्यमान है। श्रीधर शान्तिपूर्वक उस पूर्णता को अभिव्यक्त करने का संघर्ष कर रहे थे जिसे उन्होंने अपनी अन्तर्दृष्टि से उस समय अपने में पहले से ही विद्यमान अनुभव किया था। अतः उनकी शिक्षा विद्यालय की चहारदीवारी तक ही सीमित नहीं थी। कुछ ऐसा था जिसमें वह सदा घर में, विद्यालय में तथा जहाँ-कहीं भी होते अपने को संलग्न रखते । श्रीधर के सहपाठी डा. रामदास उन्हें इस प्रकार स्मरण करते हैं: "एक सहाध्यायी के रूप में वह हम लोगों की तरह ही जीवन के आनन्द से पूर्ण थे। उन्हें क्रिकेट में वैसी ही बहुत रुचि थी, जैसी कि मुझमें थी। हम दो प्रतिद्वन्द्वी क्रिकेट टीमों के खिलाड़ी थे तथा प्रायः एक-दूसरे का सामना करने के लिए खड़े किये जाते थे। उनके माता-पिता किम्बलीं नामक एक असम्बद्ध पुरानी हवेली में अमिंजिकरै में रहते थे। यह स्थान चेन्नै के दक्षिण पश्चिम बाह्यांचल में था और अब यह महानगरीय चेन्नै का हलचल-पूर्ण स्थान है। उनके परिवार के लोग उदार थे और हमें अपने बड़े आहाते में क्रिकेट का मैच खेलने देते। महाराज स्वयं घर की पाकशाला से हमें अल्पाहार दिया करते थे।

"तथापि, उनमें और हममें एक अन्तर था। वह मधुरभाषी तथा भद्र थे। वह असत्य-भाषण करने, झगड़ने तथा अपने अध्यापकों से शरारत करने जैसे विपथगमन में कभी भी निरत नहीं होते थे जैसा कि उस आयु के सामान्य छात्रों से अपेक्षा की जाती है। कभी-कभी वह हमसे अध्यात्म की चर्चा किया करते। हमारे लिए यह भाषा विलक्षण थी और हममें से कुछ उन्हें सनकी समझने की भूल करते थे।" वर्षों बाद जब श्रीधर एक अत्यन्त पूजित आध्यात्मिक व्यक्ति थे, विश्वभर में सम्मानित तथा अभ्याकांक्षित व्यक्ति थे, वे अपने इस पुराने सहाध्यायी से उसी स्नेह से मिले जैसा कोई मिलनसार व्यक्ति अपने सन्मित्र के साथ प्रदर्शित करता है। किन्तु डा. रामदास अपने पुराने मित्र द्वारा उस समय विकीर्ण की हुई आत्मदीप्ति से अभिभूत हो उठे। उन्होंने एक क्षण में यह गम्भीरता से अनुभव किया कि वह एक भगवत्साक्षात्कार-प्राप्त आत्मा के सान्निध्य में हैं।

निर्विकार तथा प्रशान्त प्रकृति से सम्पन्न श्रीधर स्वभावत: ही घर में अग्रजों के भी प्रेरणा-स्रोत थे। स्वामी वेंकटेशानन्द के शब्दों में, "श्रीधर विद्यालय में छात्र तथा घर पर साधु थे। उनके ओष्ठों से कभी एक कर्णकटु शब्द अथवा अश्लील वचन बाहर न निकलता। जब उनके ज्येष्ठ फुफेरे भाई किन्हीं असावधान क्षणों में सदोष वचनों का प्रयोग करते तो वह उन्हें बहुत ही शिष्ट शब्दों में सुधार दिया करते थे। यह ठीक ही कहा गया है, प्रभात दिन का सूचक है। अपनी किशोरावस्था में भी दरिद्रों के प्रति उनर्क। उदारता उनकी सर्वाधिक सुविज्ञात विशिष्टता थी। मुत्तुमारी नामक एक वृद्धा भिखारिन थी जिसे श्रीधर प्रतिदिन भोजन कराया करते। उन्हें निजी व्यय के लिए जो धन दिया जाता उससे वह औषधियाँ खरीद कर रोगियों तथा निर्धनों में वितरित करते थे। सेवा करने के लिए नहीं वरन् निस्स्वार्थ सेवा के अनुपम आदर्श में विकसित होने के लिए उनका जन्म हुआ था। लोग वीभत्स तिरस्करणीय पशु की भाँति कुष्ठरोगियों से दूर रहते हैं; किन्तु कुष्ठियों की सेवा श्रीधर के लिए एक स्वैच्छिक तथा नैसर्गिक कार्य था। वह उनके व्रणों की मरहम-पट्टी करते, आक्रान्त भाग पर औषधि लगाते और खाने के लिए औषधि देते। इन उपेक्षित तथा परित्यक्त मानव-प्राणियों के लिए उनमें असीम करुणा थी। जब इनके फुफेरे भाई वेंकट राव, जो इनसे छह वर्ष ज्येष्ठ थे, ने बिना समझे ही इनसे पूछा कि वह किशोरावस्था में कुष्ठियों की सेवा में क्यों इतनी भावप्रवणता से संलग्न हैं तो श्रीधर के पास अत्यन्त सरल किन्तु निरुत्तर बना देने वाला उत्तर था : “क्योंकि कुष्ठी भी आप और मेरे जैसे ही हैं।”

बाल्यकाल से ही वह सेवा, भक्ति तथा ध्यान के अपूर्व संघात थे। स्वामी रामदास की 'भगवान् की खोज में' नामक पुस्तक जिसका उल्लेख इससे पूर्व किया जा चुका है, ने इन्हें भगवान् के लिए पागल-सा बना दिया। "हे राम ! रामदास को अपने लिए पागल बना दें। वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी की चर्चा न करे। आप ऐसे करुणामय हैं। आप ऐसे स्नेहमय हैं। हे प्रेम! हे करुणा! रामदास को पूर्णतया अपना बना लें।" भगवत्साक्षात्कार-प्राप्त सन्त के ये वचन उनके अन्दर गहराई से प्रवेश कर गये थे और श्रीधर भगवान् की खोज में, परम सत्ता के स्वरूप की खोज में अहर्निश संलग्न रहने लग गये।

इस अवस्था में उन्हें एक ऐसे मैत्रीपूर्ण पथप्रदर्शक की आवश्यकता थी जिसे वह अपने विचारों तथा भावनाओं में भागीदार बना सकें। इसके लिए उनके फूफा श्री आर. कृष्ण राव ही उपयुक्त व्यक्ति थे। वह श्रीनिवास राव के परिवार के एक सदस्य थे। उनकी एकमात्र बहन गोपी बाई उनसे ही विवाहित र्थी। वह अपने बाह्य जीवन में गृहस्थ तथा अपनी आन्तर सत्ता में सन्त थे। वह भगवान् श्रीराम के परम भक्त थे। किसी को यह भी पता नहीं कि उन्होंने कितने करोड़ राम का दिव्य नाम अपनी नोटबुकों में चुपचाप लिख डाला था और अपने-आपमें गुनगुनाते रहे। उन्होंने अपने किशोर भतीजे श्रीधर को भगवत्प्राप्ति के लिए जपयोग की साधना अपनाने के लिए प्रेरित किया। छप्पन वर्षीय इस भागवत पुरुष ने अपने व्यवहार तथा उपदेश से इस भगवान् के किशोर बालक पर प्रभाव डाला जो पहले से ही महान् आध्यात्मिक संस्कार बहुत ही स्वाभाविक ढंग से प्रकट करता था। दोनों ही एक-दूसरे में आध्यात्मिक प्रेरणा के प्रवाह को बढ़ाते थे। इन दोनों का सम्मिलित जीवन मानो विधिविहित सत्संग था। ऐसे ही भाग्यशाली संग को उद्दिष्ट करके भगवान् ने गीता में कहा है: "निरन्तर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा मेरा गुण-कथन करते हुए ही सन्तुष्ट होते हैं और मुझमें निरन्तर रमण करते हैं।" फूफा तथा भतीजे ने अपने अन्य पारिवारिक दायित्वों तथा बन्धनों को विस्मृत नहीं किया, फिर भी वे एक ही व्यवसाय में संलग्न भाइयों की भाँति एक साथ पूजा करते तथा विविध शास्त्रों तथा सन्त रामलिंग स्वामी, तायुमानवर आदि सन्तों के प्रेरणादायी जीवनों को एक-दूसरे को पढ़ कर सुनाते। सायंकाल से अर्धरात्रि तक वे आध्यात्मिक चर्चाओं में संलग्न रहते तथा प्राचीन शास्त्रों में अन्तर्विष्ट गम्भीर सत्यों की थाह लेने का प्रयत्न करते।

इन बैठकों के दिनों में ही श्रीधर कृतसंकल्प थे कि यदि निर्विकल्प-समाधि की प्राप्ति ही वह लक्ष्य है जहाँ व्यक्ति परम सत्ता का साक्षात् दर्शन करता है तो यह उनकी एक दार्शनिक संकल्पना मात्र न रह कर एक जीवन्त अनुभव होगा। अब वह एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति की खोज में थे जिसके लिए सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक चेतना एक यथार्थता रही हो, जीवन का निरन्तर अनुभूत तथ्य रहा हो। उन्होंने अपने आदर्श को दक्षिणेश्वर के ईशमानव रामकृष्ण परमहंस में साकार पाया। उन्होंने महेन्द्रनाथ गुप्त द्वारा स्मरणीय रूप से लिखित उत्कृष्ट तथा रोमांचक पुस्तक 'श्री रामकृष्ण की वार्ता' का अध्ययन किया। आर. कृष्ण राव ने ही रामकृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व का अपने प्रिय भतीजे से परिचय कराया था। चिर-काल से अनुभव की जा रही आवश्यकता अब पूर्ति की ओर बढ़ रही थी। श्रीधर इस महान् पुस्तक के अध्ययन तथा चिन्तन में दिन-रात लगे रहते। अन्त में उन्हें इसमें किंचित् भी सन्देह न रहा कि आध्यात्मिक अनुभूति की उत्कृष्टता एक यथार्थता है जिसे परमहंस देव ने न केवल स्वयं अनुभव किया अपितु विश्व को दिखलाने के लिए उसे प्रदर्शित भी किया। 'श्री रामकृष्ण की वार्ता' का अध्ययन श्रीधर के लिए केवल स्वाध्याय न रह कर सविकल्प-समाधि-सा था। उन्हें यह पूर्ण निश्चय हो गया था कि गदाधर विष्णु ने अपने भक्तों को दिये हुए वचन को पूरा करने के लिए स्वयं ही दक्षिणेश्वर के सन्त के रूप में अवतार लिया है। वह वार्ता को आद्योपान्त इतनी बार पढ़ गये कि वह उन्हें प्रायः कण्ठस्थ हो गयी। श्री रामकृष्ण देव के माता शारदामणि देवी के साथ असाधारण सम्बन्ध के अध्ययन से उनमें सामान्य रूप से स्त्री-जाति के प्रति एक मूलतः नवीन स्वरूप विकसित हुआ। वह प्रत्येक स्त्री में भगवती माँ के रूप को देखते थे। नवयौवन काल में स्त्रियों के सम्बन्ध में उनके इतने श्रद्धामय तथा निरपवाद शुद्ध विचार तथा व्यवहार को देख कर उनके मित्रों को आश्चर्य होता था। उनके लिए स्त्री भगवती माता की अभिव्यक्ति थी, इतना ही नहीं वह स्वयं नारायण की अलिंग आत्मा थी। वह रामकृष्ण की काली माता की पूजा से इतना अधिक प्रभावित थे कि एक समय वह अपने गृह-परिसर में भगवती माता का मन्दिर निर्माण कराना चाहते थे। अपने नवयुवक भतीजे के अन्दर जो निवृत्ति का पौधा प्रस्फुटित हो रहा था, उसे आर. कृष्ण राव ने ही उस समय सींचा तथा परिपोषण किया। उनके लिए श्रीधर को यह निश्चय कराना सरल था कि त्रिकाल में एकमात्र भगवान् ही सत्य हैं तथा अन्य सभी कुछ क्षणभंगुर है। अब केवल इस प्रकार के विचारों को निरन्तर प्रोत्साहित कर तथा सभी सम्भाव्य बाह्य विक्षेपों को भीतर आने से रोक कर उसे एक धारा के प्रवाह के रूप में निरापद बनाये रखना ही शेष रहा था। श्रीधर में कृष्ण राव के प्रति इतना सम्मान था कि चिर-काल पश्चात् सन् १९५० में जब वह प्रसिद्ध अखिल भारत यात्रा-काल में स्वामी शिवानन्द के साथ चेन्नै पहुँचे तो उस समय यद्यपि वह उच्च आध्यात्मिक उपलब्धियाँ प्राप्त कर चुके थे और संन्यासी बन चुके थे, फिर भी वह पुष्प तथा फल ले कर कृष्ण राव को मिलने को ऐसे भागे जैसे कि किसी सन्त से मिल रहे हों तथा अपने वृद्ध फूफा के चरणों में गम्भीर श्रद्धा तथा कृतज्ञता से साष्टांग प्रणाम किया।

अब किम्बर्ली में भगवान् श्री रामकृष्ण परमहंस देव श्रीधर के उपास्य थे। यह रामकृष्ण तथा शारदामणि के चित्र ले आये तथा सभी विहित विधि-विधानों का पालन करते हुए परम्परागत रीति से उनकी पूजा करने लगे। प्रत्येक रविवार को वह मैलापूर, चेन्नै के रामकृष्ण मिशन में जाते तथा रामकृष्ण की स्तुति में संस्कृत के मंजुल स्तोत्र सुनाते। उन्होंने स्वामी विवेकानन्द के सम्पूर्ण साहित्य में उनके ओजस्वी भाषणों को पढ़ा जिसने उन्हें अध्यात्म की प्रबल विद्युत्-धारा से प्रभारित कर दिया। स्वामी विवेकानन्द का आधुनिक भारत का भावोत्तेजक आह्वान उनके लिए दैनिक गीता बन गया।

रामकृष्ण के उदार समन्वय-योग के साथ-साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वर-माधुर्य ने अब श्रीधर को सम्मोहित किया जो कि स्वाभाविक ही था, क्योंकि इनके माता-पिता तथा पूर्वज सभी श्री मध्वाचार्य-सम्प्रदाय के अनुयायी रहे थे। महान् वैष्णवाचार्य मध्व ने उड़ीपी में आठ मठ स्थापित किये थे। श्री मध्व के उत्तराधिकारियों के एक आनुषंगिक आम्नाय ने हास्पेट में उत्तराधि मठ की स्थापना की थी। उत्तराधि मठ के धर्माध्यक्ष परम पावन श्री स्वामी सत्यध्यान तीर्थ श्रीनिवास राव के परिवार के गुरु थे। वह महान् तपस्वी, ज्ञानी तथा सिद्ध थे। अपनी तपस्या तथा भगवती देवी की कृपा से वह देवी के कुंकुम को प्रसाद-रूप में वितरणार्थ द्रव्य-रूप में प्रकट कर दिया करते थे। जब वह राव जी के घर पधारे तो श्रीधर ने धर्माध्यक्ष के परम सन्तोषप्रद ढंग से उनकी स्वयं सेवा की और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी सत्यध्यान तीर्थ ने श्रीधर के शरीर पर शंख तथा चक्र की मुद्राएँ अंकित कीं।

श्री आर कृष्ण राव फूफा जी

लोकातीत दृष्टि -स्वामी जी

उनकी वैष्णव-कुल-परम्परा उन्हें चैतन्य गौड़ीय मिशन ले गयी। वह सप्ताह में एक बार चेन्नै के गौड़ीय मठ जाते और उनकी पूजा-पद्धति का पालन करते। वह वैष्णव देवगणों के धर्मात्मा पुरुषों के चरणों में दीर्घ दण्डवत् प्रणाम करते। इस दण्डवत्-प्रणाली ने, जो गौड़ीय मिशन की एक विशिष्टता है, श्रीधर का हार्दिक अनुमोदन प्राप्त किया। इससे उन्हें व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में विनम्रता तथा अनात्मशंसा की परम महत्ता समझ में आयी। गुरुदेव शिवानन्द इस प्रकार की विनम्रता का अभ्यास पास करते थे तथा इस प्रकार की नमस्कार-साधना को अहं के मिटाने की उपयोगी विधि के रूप में प्रदिष्ट करते थे। विनम्रता आध्यात्मिक साधक का प्रथम गुण है। उसे सदा इस दिव्य गुण का सम्पोषण करने के लिए उत्कण्ठित रहना चाहिए। यही कारण है कि दण्डवत्-प्रणाली-जैसी प्रतीयमानतः सामान्य-सी वस्तु श्रीधर जैसे वास्तविक साधक में महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना में रूपान्तरित हो गयी।

इस प्रकार छोटी-बड़ी साधनाओं के द्वारा श्रीधर जब आध्यात्मिक शिक्षा में अनभिव्यक्त रूप से प्रवीणता की ओर बढ़ रहे थे, उसी समय सन् १९३४ में उन्होंने उच्च विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात् उन्होंने लोयोला महाविद्यालय में प्रवेश लिया जिसमें इण्टरमीडिएट (कला) में इतिहास तथा तर्कशास्त्र और बाद में स्नातक (कला) में इतिहास तथा अर्थशास्त्र उनके अतिरिक्त विषय थे। महाविद्यालय में आने के बाद वह स्वभाव से और भी अधिक अन्तर्मुखी तथा चिन्तनशील बन गये। वह प्रतिदिन दीर्घकाल तक सन्त-सम्बन्धी पुस्तकों के अध्ययन करने, सामान्य जीवन पर चिन्तन करने तथा आध्यात्मिक साधनाएँ करने में व्यस्त रहते। ऐसी धर्माभिमुखता होते हुए भी, उन्होंने अपना पाठ भली-भाँति पढ़ा तथा इण्टर की परीक्षा गौरव के साथ उत्तीर्ण की। उनकी अन्तर्मुखी तथा अर्ध रहस्यमयी जीवनचर्या ने उन्हें अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों से अप्रभावनीय नहीं बनाया। वह बहुत ही समाजमूलक उत्साह प्रदर्शित करते थे तथा जीवन से अत्यधिक प्रेम करते प्रतीत होते थे। अपने सुन्दर कटे घने बालों, कौशेय वस्त्रों से आवृत लम्बे आकार तथा आपीत-रक्त कान्ति से आप्लावित मनोरम आकृति से वह सदा समागमों में लोगों के ध्यान के केन्द्र बनते। इस भूषाचारी रूप-रंग तथा आधुनिक शैक्षिक जीवन की प्रवृत्ति के बावजूद भी इनका जीवनविषयक दृष्टिकोण अत्यधिक आध्यात्मिक ही बना रहा। वह प्रायः चिन्तनशील दिखायी पड़ते तथा कक्षा से जहाँ वह बैठे होते, बहुत दूर स्थित रहते। अधिकांश अन्य लोगों की भाँति उनके मन में धार्मिक विचार अन्य सैकड़ों सांसारिक विचारों के साथ केवल सभामंच के अवसर पर समय-समय उद्धृत करने के लिए ही नहीं मँडराया करते थे। वे तो उनकी आत्मा के अत्यधिक प्रिय आहार थे। वे उन पर घण्टों चिन्तन करते और उनके अनुसार अपना जीवन निर्देशित करने के लिए नैतिक मान्यताओं के रूप में उन्हें अपनी सत्ता के अन्तर्तम प्रकोष्ठ में सँजोये रखते। इनकी मूल सिद्धान्तों में गम्भीर निष्ठा तथा उन पर अटल बल स्वभावतः ही इनके मित्रों के लिए कभी-कभी आश्चर्यकर वस्तु बन जाते। उदाहरणतः एक दिन जब उनके मित्रों के मध्य कुछ कृत्रिम दार्शनिक चर्चा सामान्य तरुणसुलभ जोश से चल रही थी, श्रीधर अकस्मात् ही वी. आर. चक्रवतों की ओर अभिमुख हुए और पूछा, 'आपका' मैं तथा 'आप' शब्दों से क्या तात्पर्य है? आपका तात्पर्य शरीर से है अथवा आत्मा से? ऊँचे स्वर से आ रही आवाज तुरन्त शान्त पड़ गयी। जो छात्र आंशिक रूप से आत्मसात् किये हुए तथा दूसरों से गृहीत दार्शनिक विचारों की सोत्साह चर्चा आध घण्टा अथवा इससे अधिक समय से चला रहे थे, अब सहसा मौन तथा संकोचित हो गये; क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि श्रीधर के सरल प्रश्न तथा शान्त किन्तु गम्भीर आचरण के सामने कैसे आगे बढ़ें।

लोयोला महाविद्यालय का छात्र-जीवन उन्हें ईसाई धर्म के घनिष्ट सम्पर्क में लाया। पवित्र बाइबिल ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। अन्य ईसाई लेखक टोमस ए. केम्पिस कृत 'इमिटेशन आव् क्राइस्ट' ने उनके मन पर अमिट प्रभाव छोड़ा। क्रूस पर अभिनीत महाबलिदान में उन्हें निम्न आत्मा के प्रति मरने तथा शाश्वत जीवन के लिए जीने के सन्देश की अभिव्यंजना मिली। असीसी के सन्त फ्रांसिस ने, जो भगवान् के सभी प्राणियों के, विशेषकर पक्षियों तथा अबोध पशुओं के प्रति अपनी असीम करुणा के लिए विख्यात थे, श्रीधर पर इतना शक्तिशाली प्रभाव डाला कि वह पबित्र सन्त की आत्मा के साथ एकत्व की अनुभूति करने लगे। सन्त फ्रांसिस की इस प्रार्थना को उन्होंने प्रायः गुरुमन्त्र के रूप में स्वीकार किया :

बना निज शान्तिदूत हे ईश !

जहाँ घृणा हो प्यार को बोऊँ;

हिंसास्थल पर क्षमा सँजोऊँ;

फूटपृथकता प्रेम से जोहूँ;

शक को अपनेपन में मोहूँ;

जहाँ निराशा आशा भर दूँ;

तम में जगमग ज्योति कर दूँ;

हर्ष भरूँ मैं दुःख विषाद में, हे मेरे जगदीश ।

बना निज शान्तिदूत हे ईश ।।

दिव्य आत्मन्। परम आत्मन् ! कर यह बुद्धि प्रदान।

तुष्टि लेने से ज्यादा मैं, करूँ सान्त्वना दान ।

ज्ञानी समझा जाने से, अच्छा मैं समाँ ज्ञान।

प्यार किये जाने से समहूँ, करना स्नेह महान्।

निहित सदा देने में पाना, क्षमित से क्षमा प्रदान ।

क्योंकि मरण में छिपी अमरता, यह है फ्रांसिस का उद्गान!

लोयोला कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में

किम्बर्ली भवन

बाद में, उन्होंने इसका मूल्यांकन कर इसे अपने गुरुदेव स्वामी शिवानन्द की उत्कृष्ट 'विश्व-प्रार्थना' के तुल्य माना।

लोयोला महाविद्यालय के अपने आवास-काल में श्रीधर ने अपनी शान्त, प्रफुल्ल तथा विनोदशील मनोवृत्ति द्वारा विशिष्टता प्राप्त की। उनका आध्यात्मिक बोध किसी अस्थाई गुदगुदाहट अथवा क्षणभंगुर उत्तेजना का परिणाम न था। उनकी दृढ़ निष्ठा, उनके सामाजिक व्यक्तित्व को बिना किसी प्रकार के असन्तुलन में डाले हुए उनकी सत्ता में सामंजस्यपूर्ण ढंग से संघटित थी। आध्यात्मिक उन्नति में प्रवृत्त रहने पर उन्होंने अपनी शारीरिक उन्नति की उपेक्षा नहीं की। यह इस विषय से पूर्णतया अवगत थे कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर एक पूर्वापेक्षा है। यहाँ यह जानना रुचिकर होगा कि इस अवधि में इस बाल-प्रौढ़ आध्यात्मिक साधक में किम्बली क्रिकेट क्लब नामक क्रीड़ा-संघ को संघटित करने की अन्तश्चालना तथा क्षमता दोनों ही थीं। क्लब का नामकरण चेन्नै में पारिवारिक कोठी के हाते के नाम पर किया गया। क्लब के सदस्य बहुत उत्साही तथा नियमित खिलाड़ी थे। यह एक रोचक बात है कि गृहत्याग के पश्चात् भी, जब श्रीधर शिवानन्द-आश्रम के अन्तेवासी साधक थे, तब भी वह क्रिकेट खेलना अनुचित नहीं समझते थे। वह कुशल तैराक थे तथा 'मनोहर-विलास' के अहाते में स्थित तालाब में दूर तक तैरने में आनन्द लेते थे। वह निश्चय ही सर्वांगीण जीवन-यापन करते थे। एक ओर तो वह जहाँ अपराह्न में अतिस्पृहा के साथ क्रिकेट खेलते, वहीं दूसरी ओर प्रात:काल को योगासनों में लगाया करते थे।

शारीरिक संवर्धन तथा आध्यात्मिक साधना के इस व्यापक कार्यक्रम के साथ-साथ श्रीधर धार्मिक आचरण-सम्बन्धी कुछ मूलभूत सद्गुणों के सम्पोषण में भी अध्यवसायी थे। इस भाँति विकसित हो कर वह उदात्तता, प्रशान्ति तथा औदार्य के मूर्तरूप बन गये। वह सदा ही निर्धनों, रुग्णों, निराश्रयों, उपेक्षितों तथा दलितों की सेवा करने के अवसर की ताक में रहा करते थे।'[5] उनकी सेवा तथा सद्भाव के इस प्रेम में मूक पक्षियों तथा पशुओं का भी समावेश था। इस कालावधि में वह मैलापूर के रामकृष्णा मिशन की युवक-वाहिनी के एक सदस्य के रूप में निस्स्वार्थ सेवा में अपने को संलम रखते। सभी चर तथा प्राणधारियों के लिए प्रेम तथा उनकी सेवा उनका एक साहजिक तथा अनवरत व्यसन था। जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा के दर्शन करता है, उसमें 'मैं' तथा 'मेरा' की भावना नहीं रहती; अत: वह भगवान् के विराट् स्वरूप में भगवान् के रूप में सभी प्राणियों की सेवा करता है। कुष्ठरोगियों तथा रोगग्रस्त प्राणियों तथा भटकने वाले कुत्तों की सेवा उनके दैनिक कार्यक्रम का अंग बन गयी । एक बार उन्होंने चेचक रोग से पीड़ित एक व्यक्ति की दीर्घकाल तक सेवा की जिसके कारण वह स्वयं चेचक से बीमार पड़ गये। इससे उन्हें न तो कोई पश्चात्ताप हुआ और न कोई भय ही। उन्होंने अक्षुण्ण उत्साह से सेवा चालू रखी। प्रयोजन तथा उत्प्रेरणा पूर्णतया निस्स्वार्थ थे; अतः उनके लिए जो भी वैयक्तिक कष्ट झेलने पड़ते, वे उनके समुत्साह को कभी भी अवमन्दित नहीं किये। अब श्रीधर फादर डैमियन की भाँति समर्पित जीवन-यापन कर रहे थे। वह उन कुष्ठियों को अपनी स्नेहशील, श्रद्धामयी सेवा अर्पित करते थे जिनसे संसार घृणा तथा सन्त्रास से मुख मोड़ लेता है। इनके गुरु शिवानन्द के विषय में एक बात थी कि इस प्रकार की दीर्घकालिक निस्स्वार्थ सेवा ने, संन्यास-जीवन में प्रवेश करने से बहुत पूर्व ही उन्हें व्यावहारिक वेदान्ती बना दिया।

एक ऐसा समय आया जब सद्भाव तथा सेवा का यह महान् व्यसन भी मोक्ष की ज्वलन्त कामना की तुलना में बाह्य अंग-सा प्रतीत होने लगा। परब्रह्म के साक्षात्कार के लिए त्याग के मार्ग पर चलने तथा सभी दुःखों की निवृत्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति की अवस्था प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले महान् ऋषियों का वज्रनिर्घोष आह्वान उनकी आत्मा में प्रतिध्वनित होने लगा जिसने अन्य सारी भावनाओं को अभिभूत कर दिया। उन्हें यह मालूम था कि अनासक्ति का पोषण महापुरुषों में आसक्ति से होता है। अतएव, वह अपनी किशोर अवस्था से ही मनीषीजनों की संगति में अध्यवसायपूर्वक लगे रहते थे। उन्हें यह महत् जनों की सगति प्रमातामह सहचारी वेंकट राव तथा फूफा आर. कृष्ण राव से -जो स्वयं भगवत्साक्षात्कार से सम्पन्न महान् भक्त थे-घर पर ही प्राप्त करने का सद्भाग्य मिला। बाल्यकाल में व्रजेश्वरी के महान् सिद्ध स्वामी नित्यानन्द के आकस्मिक दर्शन मात्र से इनके सात्त्विक मन पर महान् आध्यात्मिक छाप पड़ी। भगवान् की खोज के सन् १९३२ से सन् १९४० तक के इन नौ महत्त्वपूर्ण वर्षों में श्रीधर की आध्यात्मिक आकांक्षा निरन्तर उत्थान की ओर थी। जब वह चेन्नै के मुत्तैया चेट्टियार उच्च विद्यालय में षोडश वर्षीय एक किशोर छात्र थे, तभी से उन्होंने सुप्रतिष्ठित सिद्धों, योगियों, ज्ञानियों तथा भक्तों के साथ अपना सम्पर्क बनाये रखा। अल्मोड़ा के श्यामल-ताल के श्री स्वामी विरजानन्द के मद्रास में आगमन का श्रीधर पर स्मरणीय प्रभाव पड़ा। श्रीधर के सम्मुख हिमालय के यह महान् सन्त उत्तराखण्ड के ऋषियों के उन सभी आध्यात्मिक गुणों के सच्चे मूर्तरूप में दिखायी पड़े जिन्हें उन्होंने अपने बाल्यकाल के प्रारम्भिक दिनों में अपनी माता से सुन रखा था। इस भेंट से उनमें हिमालय जाने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई।

परवर्ती सन् १९३२ में किसी समय इन्होंने समाचार पत्रों में श्री पुरोहित स्वामी के चेन्नै आगमन का समाचार पढ़ा। श्री पुरोहित स्वामी गैरिक परिधानधारी भिक्षु न होते हुए भी एक रहस्यवादी योगी थे। वह एक परिव्राजक तपस्वी तथा भगवान् दत्तात्रेय के उपासक थे। उन्हें नादयोग में महान् सिद्धियाँ प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त था। उन्होंने प्राच्य तथा पाश्चात्य जगत् के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर अपना गम्भीर प्रभाव छोड़ा था। श्रीधर को इस लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति के विषय में प्रकाशित कुछ लेखों से पहले ही उनका परिचय मिल गया था। समाचार-पत्रों से यह जान कर कि पुरोहित स्वामी मद्रास विश्वविद्यालय में भाषण देने वाले हैं, वह तीव्र प्रत्याशाओं के साथ वहाँ नियत समय पर पहुँच गये और भाषण के अन्त तक तल्लीन मनोयोग से बैठे रहे। वह भाषण से इतने अनुप्राणित हुए कि उन्होंने वह स्थान जहाँ सन्त ठहरे हुए थे, खोज निकाला और फल तथा पुष्प की भेंट ले कर उनसे मिलने गये। पुरोहित स्वामी जी ने श्रीधर की उन्नत चेतना को स्पष्ट रूप से देख लिया और उन्होंने उन्हें मूलभूत सिद्धान्तों की शिक्षा देने तथा उससे उपलब्ध होने वाले अनुभवों को समझाने के लिए इनके साथ कुछ समय व्यतीत किया । श्रीधर साधना की विविध अवस्थाओं में साधक के मन में उत्पन्न होने वाली वीणा, वंशी, किंकिणि तथा घण्टा जैसी अन्तर्ध्वनियों (अनहदनाद) की पुरोहित स्वामी की व्याख्या से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने निवृत्ति-मार्ग का अनुसरण करने का पहले से ही निर्णय ले रखा था। पुरोहित स्वामी के आशीर्वाद से उनका संकल्प दृढ़ हो गया। तदनन्तर चेन्नै में उन्हें एक अन्य महान् सन्त स्वामी गायत्र्यानन्द के दर्शन हुए तथा दिव्यानुभूति की खोज में अग्रसर होने के लिए उनसे आशीर्वाद तथा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ ।

वह सन् १९३६ में श्री रमण महर्षि से अरुणाचलम् में उनके पवित्र आश्रम में मिले। तीन दिन तक श्री रमण के सान्निध्य में रह कर इन्होंने इस महान् आत्मा की मौन रूप में सौम्य कृपा प्राप्त की। इसी वर्ष वह सामान्यतया मलयाला स्वामी के नाम से विख्यात स्वामी असंगानन्द गिरि से मिले। मलयाला स्वामी ने श्रीधर को तिरुपति के निकट येरपेडु के व्यासाश्रम में दर्शन दिया था। इस मिलन से श्रीधर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा जो उन दिनों सांसारिक सुख-सुविधाओं तथा ऐहिक प्रतिफलों से उदासीन रह कर श्वेत वस्त्र में न्यूनाधिक सन्यासी जीवन-यापन कर रहे थे।

इसके पश्चात् वह श्री स्वामी राजेश्वरानन्द के सम्पर्क में आये जो चेन्नै के प्रख्यात सन्त, सच्चिदानन्द-संघ के संस्थापक तथा हमारे देश के एक लब्ध-प्रतिष्ठ दार्शनिक डा. टी. एम. पी. महादेवन के आध्यात्मिक उपदेशक थे। सन्त ने श्रीधर के यशस्कर भविष्य को अपने मानस-चक्षुओं से देख लिया और उन्हें आध्यात्मिक विकास की ओर प्रेरित किया। श्रीधर के रामकृष्ण मठ में प्रायः जाते रहने से वह रामकृष्ण मिशन के श्री स्वामी अशेषानन्द के निकट सम्पर्क में आये। रामकृष्ण मिशन के इस लब्ध-प्रतिष्ठ संन्यासी ने अन्तर्ज्ञान से यह अनुभव किया कि श्रीधर एक दिन सन्त-जगत् में देदीप्यमान् मणि की भाँति चमकेंगे। अतएव वह श्रीधर के आध्यात्मिक विकास में विशेष रुचि लेते थे।

उन्हीं दिनों एक अन्य प्रख्यात सन्त जिनसे श्रीधर मिले, श्री स्वामी आनन्दाश्रम थे, जो श्री स्वामी रामदास के घनिष्ठ साथी थे। अन्त में सन् १९४० में वह स्वयं महान् रामदास से मिले जो कांजनगढ़ के आनन्दाश्रम के संस्थापक थे तथा जिन्हें उनके भक्त प्रेम से 'पापा' कहा करते थे। इन्हीं स्वामी रामदास की आत्मकथा ने श्रीधर को आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रथम प्रेरित किया था। इसके श्रद्धेय लेखक से इस अपरोक्ष सम्पर्क ने इन पर अविस्मरणीय प्रभाव डाला। प्रिय पापा किशोर बालक में मोक्ष की ज्वलन्त कामना देख कर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने इन्हें सफल होने का आशीर्वाद दिया और स्नेह से इनकी पीठ थपथपायी। राम के इस सेवक के पवित्र संस्पर्श से श्रीधर दिव्य हर्षातिरेक से आपूरित हो गये।

इन पूतात्मा भागवतजनों के निकट सम्पर्क तथा इनके आशीर्वादों ने इन पर अप्रतिरोध्य प्रभाव डाला तथा आगे के महान् जीवन-लक्ष्य के लिए पार्थिव जीवन-वृत्ति के चुपचाप त्याग करने को इन्हें प्रेरित किया। रोगियों, निर्धनों तथा निराश्रितों की सेवा ने इनके मन को पवित्र बनाये रखा तथा इनके स्वाध्याय और ध्यान ने इन्हें धार्मिक उपासना के लिए तीव्र ग्रहणशील बना दिया था। अतः महात्माओं के उपदेश तथा उत्प्रेरणाएँ इनके मन के अन्तर्तम प्रदेश में गहराई से प्रवेश कर गये। वह अब उच्च आध्यात्मिक धरातल पर पहुँच गये थे। यद्यपि इनका पालन-पोषण प्राचुर्य तथा समृद्धि के मध्य हुआ था तथापि महान् तपस्या का जीवन अपनाने में इन्होंने असाधारण आत्मविश्वास तथा शान्ति प्रदर्शित किये। इन्होंने जूता पहनना त्याग दिया, कौशेय वस्त्रों को फेंक दिया तथा सादी धोती और साधारण-सी कमीज पहन ली और उन सभी विषयों से तीव्र उदासीनता रखने लगे जिनके लिए युवक लालायित रहते तथा जिनमें आनन्द लेते हैं। निवृत्ति की अभिवृत्ति अब उनके व्यक्तित्व में पूर्णतया सन्निविष्ट थी। उन्हें ऐसा लगा कि वह संसाराग्नि में झुलस रहे हैं। गंगा की शीतलता की ओर भागने के लिए उपयुक्त समय की उत्सुकता से प्रतीक्षा में थे। अब वह घर में ही अनभिव्यक्त रूप से चरम त्याग की तैयारी करते हुए एक योगी का जीवन-यापन कर रहे थे। सेवा, सत्संग तथा साधना- ये तीन कार्य ही उनके दैनिक जीवन की विशेषता थे। उन दिनों वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते थे जिसमें आध्यात्मिकता का पुट न हो। उदाहरणार्थ लगभग उन्हीं दिनों इन्होंने दो चलचित्र 'तुकाराम' तथा 'सन्त ज्ञानेश्वर' - देखे। महाराष्ट्र के इन दो महान् सन्तों के सेलूलायड जीवनों ने उन्हें सम्मोहित कर लिया। वह इनसे प्रायः मोहित थे। इन्हें वे बार-बार देखने गये और प्रत्येक बार अपने परिवार के किसी-न-किसी व्यक्ति को अपने साथ ले गये । उन्होंने तुकाराम के प्रायः सभी अभंग कण्ठस्थ कर लिये। इन्हें गम्भीर भाव से गुंजायमान स्वर में गाते समय वह भावसमाधि में चले जाया करते थे। उन्होंने एक तम्बूरा खरीद लिया और उसकी संगति में भक्तिपूर्ण गीत गाने का अभ्यास किया।

सन्त ज्ञानेश्वर के चलचित्र से वह कितनी मात्रा में प्रभावित हुए थे, यह एक प्रसंग के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। संन्यास-ग्रहण के अनेक वर्ष पश्चात् जब वह दिव्य जीवन संघ के अध्यक्ष भी बन चुके थे, अपने ४९ वें जन्म-दिवस के आगामी दिन अर्थात् २५ सितम्बर १९६५ को संयोगवश वह हरिद्वार में थे। अकस्मात् उन्होंने दो कारें ऋषिकेश के शिवानन्दाश्रम भेज कर स्वामी कृष्णानन्द, स्वामी माधवानन्द, स्वामी दयानन्द, स्वामी प्रेमानन्द तथा नरसिंहमुलु सहित लगभग दश आश्रमवासियों से एक महान् सन्त से मिलने के लिए हरिद्वार आने का अनुरोध किया। वे सब महात्मा से मिलने की उत्कण्ठापूर्ण प्रत्याशा से हरिद्वार आये। उन्हें तब विस्मय तथा संकोच हुआ जब स्वामी जी उन्हें एक चलचित्र-भवन में ले गये और बताया कि उनकी इच्छा है कि वे सब सन्त ज्ञानेश्वर से वहाँ मिलें। तभी वरिष्ठ आश्रमवासियों को निमन्त्रण के किंचित् विनोदशील स्वरूप का पता चला, किन्तु स्वामी जी इस विषय में पर्याप्त गम्भीर थे और उन्हें बताया कि वह अपने प्रारम्भिक जीवन में किस प्रकार इस चलचित्र से अनुप्राणित हुए थे। उन्होंने सोचा कि यही सर्वोत्तम वैयक्तिक भेंट है जो वह अपने जन्म-दिवस पर उन्हें अर्पित कर सकते हैं।

लोगों को महात्मा गान्धी की इस प्रकार की अनुभूति की स्मृति है। उन पर भी 'श्रवणकुमार' तथा 'हरिश्चन्द्र' नामक दो चलचित्रों का दूरगामी तथा स्मरणीय प्रभाव पड़ा था। इस भाँति मोहनदास एक ऐसी प्रक्रिया में दीक्षित हुए जिसकी अन्ततः चरम परिणति उनके महात्मापन में हुई। इसी भाँति श्रीधर भी दो चलचित्रों को देख कर दिव्य प्रेमोन्माद से अधिभारित हो गये तथा आध्यात्मिक धीर पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने की उनकी सुलगती हुई कामना अन्तःप्रेरणा की प्रचण्ड ज्वाला में एकाएक बढ़ चली जिसने आगे चल कर उन्हें अन्ततः कालातीत सत्ता में, चिदानन्द में रूपान्तरित कर दिया। कदाचित् अपने इस वैयक्तिक अनुभव के कारण ही स्वामी चिदानन्द आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए चित्रपट के माध्यम के उपयोग के पक्ष में हैं।

दो महान् सन्तों के जीवनों को चित्रपट पर देख कर श्रीधर ने अपने को दुष्कर साधना में संलग्न कर दिया। वह किम्बर्ली कोठी के सबसे ऊपरी भाग पर चढ़ जाते तथा वहाँ घण्टों ध्यान में बैठे रहते। इसी समय चेन्नै के श्री पी. के. विनायक मुदालियार द्वारा सम्पादित लोकप्रिय पत्रिका 'माई मैगजीन आव इण्डिया' में आध्यात्मिक साधकों के व्यावहारिक मार्गदर्शन के लिए शिवानन्द शृंखलाबद्ध लेख लिख रहे थे। श्रीधर लोयोला महाविद्यालय के समीप की दुकानों से यह पत्रिका खरीद लेते थे तथा गम्भीर ध्यान तथा उस पत्रिका में अंकित स्वामी शिवानन्द के अतिस्पृहणीय उपदेशों के अभ्यास में संलग्न रहते। तत्काल ही उन्होंने स्वामी जी की पुस्तक Yoga by Japa (जप द्वारा योग) की एक प्रति प्राप्त कर ली तथा प्रतिदिन घण्टों जप तथा ध्यान में निमग्न हो कर महायोगी के उपदेशों को अभ्यास में परिणत करते। बाद में गुरुदेव की दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकों अर्थात् Spiritual Lessons (आध्यात्विक, शिक्षावली) तथा Mind, Its Mysteries and Control (मन : रहस्य और निग्रह) से इन्हें और अधिक प्रेरणा मिली।

स्वामी जी की व्यावहारिक शिक्षाओं ने श्रीधर को ध्यान का उत्कृष्ट पथ प्रदान किया तथा वह उच्चतर साधना-जगत् में शीघ्र ही पाँव जमाने लगे। अब इस निरवद्य ब्रह्मचारी ने भगवत्प्राप्ति के अतिसंयमी तथा कठोर मार्ग के लिए अपना यौवन अर्पित कर दिया। इस पुण्यात्मा ने जिसका जीवन सदाचार का आदर्श था, अब अन्य सभी विचार तथा कार्य को छोड़ कर 'किम्बर्ली' के छज्जे पर गम्भीर साधना में अपने को तल्लीन कर दिया। ध्यान के प्रवेश-द्वार द्वारा वह आध्यात्मिकता के उच्चतर क्षेत्र में जितना अधिक प्रवेश किये, उतनी ही अधिक तीव्रता से उन्हें यह अनुभव होने लगा कि साधना में पूर्णकालिक तल्लीनता के लिए संन्यास परमावश्यक है। यह विलक्षण-सा लगेगा कि ईश्वरेच्छा की व्यवस्था से उनके नवयौवनकाल में भी उनके विवाह का प्रश्न कभी भी नहीं उठा। इस पूर्ण ब्रह्मचारी को अस्थायी रूप से भी संसार-पाश में आबद्ध नहीं होना था।

श्रीधर को अब कार्यसंकुल वातावरण से अरुचि हो गयी। वह अपनी मौसी मालती बाई से कहते, "यदि ईश्वर को विस्मरण करना चाहती हैं तो बेंगुलूरु चली जायें।" नगर के कोलाहलपूर्ण वातावरण से उन्हें घृणा हो गयी। वह किसी आश्रम की नीरवता तथा एकान्त के लिए लालायित थे जिससे कि वह अपने को एकमात्र आन्तर आध्यात्मिक साधना में पूर्णतया लगा सकें। वह एक गुरु के लिए भी तृषित थे जो शुद्ध आध्यात्मिक जगत् में इनका पथप्रदर्शन करे। किन्तु घर में किसी को भी इनके मन के अपसरण का बोध न हो सका। इस प्रकार वह सन् १९३६ में जब इनकी इण्टरमीडिएट की परीक्षा बहुत ही निकट थी, एक दिन घर से अदृश्य हो गये जिससे इनके मित्रों तथा सम्बन्धियों को बहुत चिन्ता हुई तथा उन्हें आघात पहुँचा। घर के वयोवृद्ध लोग उनके सरल तथा कठोर जीवन, भोजन तथा वस्त्र के प्रति उनकी उदासीनता, भौतिक समृद्धि की उनकी उपेक्षा तथा स्वाभाविक विलगाव और चिन्तनशील मनोदशा से न्यूनाधिक रूप में अपना सामंजस्य स्थापित कर चुके थे; किन्तु किसी को यह पूर्वानुमान न था कि इस नवयुवक में इतना शीघ्र पूर्ण त्यागमय जीवन में छलाँग लगाने के लिए साहस तथा दृढ़ता है। वे बहुत ही उद्विग्म हुए तथा जोरदार खोज आरम्भ हुई। उनके आद्य उत्प्रेरक आर. कृष्ण राव भी उनके पलायन की योजना के विषय में सर्वथा अनभिज्ञ थे। उन्होंने अपने पुत्र वेंकट राव तथा भतीजे गोविन्द राव के साथ चतुर्दिक् पूछताछ की, किन्तु इस यशस्वी कर्तव्यपराङ्मुख व्यक्ति का कहीं पता न चला।

श्रीधर को भगवान् रमण के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। वह महर्षि के पवित्र चरणों की शरण लेने के लिए लुकछिप कर पूजार्ह अरुणाचलम् पहुँच गये। उन दिनों महर्षि सदा अन्तर्मुखी वृत्ति में रह रहे थे। वह अपनी अनिमेष दृष्टि को अनन्त की ओर रख कर सदा गम्भीर तथा शान्त रहते तथा अत्यावश्यक विषयों पर आश्रम के सेवकों से केवल बहुत ही कम शब्दों में बोलते थे। श्रीधर ने उनके पवित्र सान्निध्य में मौन आध्यात्मिक संवाद में तीन दिन व्यतीत किये। महर्षि ने अपने मौन द्वारा कुछ-कुछ यह सूचित कर दिया कि वह नियति द्वारा नियत गुरु नहीं हैं। ब्रह्माण्डीय योजना में गुरु तथा शिष्य का सम्बन्ध पूर्व-निर्धारित हुआ करता है। श्रीधर ने महर्षि के साथ तीन दिन के मौन संवाद के पश्चात् उन्नत किन्तु जीवन-पोत के जिस लंगर-स्थल की खोज में थे, उसको प्राप्त किये बिना ही अरुणाचलमम् से प्रस्थान किया। वह वापस नहीं लौटे।

वह अरुणाचलम् से तिरुपति के निकट येरपेडु में व्यासाश्रम, मलयाला स्वामी के रमणीक आश्रम की ओर आगे बढ़े। यही मलयाला स्वामी बाद में स्वामी असंगानन्द गिरि के नाम से विख्यात हुए। किन्तु स्थान बहुत दूर था और इनके पास एक भी पैसा न था। तथापि वह गन्तव्य तक पहुँचने के लिए कृतसंकल्प थे। इस प्रकार आने वाले अवश्यम्भावी सभी शारीरिक कष्टों की अवहेलना कर रेल की पटरी के साथ-साथ वह चलते रहे। एक घण्टा तक चलने के पश्चात् इस वैभवशाली नवयुवक को एक स्थान पर रुक कर एक किसान से, जो कुएँ से जल निकाल रहा था, भोजन माँगना पड़ा। किसान ने इन्हें थोड़ी दलिया दी। श्रीधर उसे निगल गये तथा किसान को भिक्षादान के लिए धन्यवाद दे कर पुनः चलना आरम्भ कर दिया। घण्टों तक चलते रहने के पश्चात् सभी उपलभ्य शक्ति के क्षीण हो जाने पर वह लड़खड़ाते हुए एक रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और प्लेटफार्म पर पड़े एक फलक के सहारे लेट गये। एक युवक स्टेशन मास्टर ने उन्हें देख लिया और उनका परिचय जानना चाहा। श्रीधर उस समय एक फकीर जैसे दिखायी पड़ते थे। उन्होंने जब स्टेशन मास्टर को प्रांजल तथा परिशुद्ध अँगरेजी में उत्तर दिया तो वह आश्चर्यचकित रह गया और उनमें अपनी अभिरुचि प्रदर्शित की। श्रीधर की उपस्थिति से उस पर कुछ विलक्षण प्रभाव पड़ा और उसने युवक जिज्ञासु को कुछ आध्यात्मिक चर्चा में उलझाया। उसको महान् आश्चर्य तथा सन्तोष हुआ जब श्रीधर ने उसकी सभी शंकाओं को विदूरित कर दिया। स्टेशन मास्टर ने उनकी आवश्यकताओं का पता लगाया और उनकी तिरुपति की यात्रा की व्यवस्था कर दी। किसी प्रकार से देवकृत व्यवस्था से डिब्बे में इनके पार्श्व में बैठने वाला यात्री मलयाला स्वामी का भक्त निकला। श्रीधर का उद्देश्य सुन कर इस सज्जन ने सुबेदार षण्मुखम् नामक मलयाला स्वामी के आश्रम के एक अन्तेवासी के नाम एक परिचय-पत्र लिख दिया और इन्हें आश्वासन दिया कि इन्हें वहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी। उसने सच ही कहा था; क्योंकि षण्मुखम् इन्हें मलयाला स्वामी के पास ले गये जिन्होंने इन्हें एक आश्रमवासी के रूप में वहाँ रहने की अनुमति दे दी। श्रीधर वहाँ के सादगी तथा तपस्या का जीवन-यापन करने में सुखी थे। आश्रम के अन्य सन्तों की भाँति वह मध्याह्न में उदरभर भोजन और रात्रि में केवल कुछ चना, गुड़ तथा थोड़े-से घी पर रहा करते थे। मलयाला स्वामी ने, जो तिरुवन्नामले में दीर्घकालिक तपस्या करके एक महान् तपस्वी बन चुके थे, श्रीधर पर अपना प्रभाव डाला। वह अपना जाग्रतकाल दिव्य नाम के जप, गीता के स्वाध्याय, प्रार्थना तथा मलयाला स्वामी के दर्शन में व्यतीत करते हुए कुछ सप्ताह वहाँ रहे।

इस बीच उनके सम्बन्धी तथा मित्र उनको खोज निकालने की सभी आशा त्याग चुके थे। बड़े ही चमत्कारिक ढंग से श्रीनिवास राव के सेवकों में से विश्वनाथ नामक एक सेवक को एक दिन ऐसा लगा कि वह श्रीधर का पता लगा सकता है। बिना किसी निश्चित विचार के कि वह व्यासाश्रम क्या करने जा रहा है, अपनी अन्तःप्रेरणा से वहाँ के लिए चल पड़ा और वहाँ अपने किशोर स्वामी को पा कर उसे महान् आनन्द तथा आश्चर्य हुआ। उसने श्रीधर के सम्मुख उनकी अनुपस्थिति से घर में उत्पन्न दुःख तथा चिन्ता का वर्णन किया। उसने अपना यह संकल्प अभिव्यक्त किया कि जब तक श्रीधर उसके साथ घर जाने को सहमत नहीं होते, वह अन्न-जल नहीं ग्रहण करेगा। श्रीधर को विशेषकर इस कारण झुकना पड़ा कि स्वयं मलयाला स्वामी ने उन्हें अपनी यथाविधि शिक्षा कुछ और आगे तक चालू रखने को कह कर उन्हें इसी प्रकार का परामर्श दिया था। श्रीधर को यह स्पष्ट हो गया कि उनके घर तथा परिवार का त्याग करने का नियत समय अभी तक नहीं आया है। उन्होंने बिना किसी निर्वेद अथवा निराशा की भावना के भगवदिच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने मलयाला स्वामी से केवल यह प्रार्थना की कि उन्हें कुछ और अधिक समय तक वहाँ रहने की अनुमति प्रदान की जाये जिससे वह स्वामी की, जो अभी तक श्वेत वस्त्र में थे, संन्यास-दीक्षा देख सकें। प्रार्थना स्वीकार कर ली गयी। कुछ दिन पश्चात् वाराणसी के परम पावन श्री स्वामी शंकरानन्द गिरि मलयाला स्वामी को परम पावन संन्यासाश्रम में दीक्षित करने के लिए व्यासाश्रम आये। वह मलयाला स्वामी के विपुल परिजनों के साथ सम्मिलित हुए और कालहस्ती में भगवान् शिव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहाँ गये। इस लघु तीर्थयात्रा के पश्चात् महान् गुरु शंकरानन्द गिरि व्यासाश्रम वापस आये और 'विरजा होम' नामक विशेष हवन सम्पन्न करके मलयाला स्वामी को संन्यास-दीक्षा दी। मलयाला स्वामी ने अब नया नाम असंगानन्द गिरि धारण किया। वह अपने गुरु के स्पर्श से तत्काल गम्भीर ध्यान में शब्दार्थतः निमग्न हो गये। क्योंकि वह भागवत सत्ता में दीर्घ काल तक तल्लीन रहे, अतः श्रीधर ने इस महान् सन्त को मौन रूप में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके पूर्व-आदेशानुसार व्यासाश्रम से प्रस्थान किया।

वह प्रतिवाद अथवा वाद-विवाद की किसी प्रकार की बड़बड़ाहट बिना वापस आ गये; क्योंकि उन्होंने अपनी गुप्त तथा गूढ़ विधि से अन्तर्ज्ञान द्वारा यह पूर्ण रूप से समझ लिया कि उन्हें नियत समय के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। परिवार के लोग इससे अत्यधिक चिन्तारहित तथा आनन्दित हुए कि एक गम्भीर संकट टल गया, किन्तु किसी की समझ में यह आया नहीं प्रतीत होता कि यह तो केवल उपक्रम के रूप में था और श्रीधर के पूर्ण त्याग का समापक कार्य एक दिन अवश्यम्भावी घटना का रूप ले कर रहेगा। वे उन्हें सभी प्रकार से शान्त करना चाहे तथा उन्होंने उनसे अपने प्रपलायन का कारण बतलाने के लिए अनुनय-विनय की। श्रीधर ने संन्यासी बनने की अपनी इच्छा प्रकट रूप से प्रथम बार ज्ञापित की जिससे कि वह दीर्घकालिक अजस्र साधना प्रारम्भ कर सकें। उनके फूफा तथा आध्यात्मिक परामर्शदाता आर. कृष्ण राव ने उन्हें लोयोला महाविद्यालय में अपना अध्ययन पूरा करने तथा अपनी उपाधि ग्रहण कर लेने के अनन्तर ही अपनी भावी कार्यविधि के विषय में निर्णय लेने का परामर्श दिया। श्रीधर अपने फूफा की इच्छाओं का सदा ही सम्मान करते थे। वह स्वाग्रह त्याग दिये जिससे उनके सम्बन्धियों ने सुख की श्वास ली। उन्हें यह अनुभव नहीं हुआ कि श्रीधर जैसे कृतसंकल्प व्यक्तियों के किसी कार्य के स्थगन का अर्थ संकल्प का न्यूनीकरण नहीं हुआ करता।

अपनी बात के धनी, श्रीधर अब अपने अध्ययन में निमग्न हो गये और यद्यपि तैयारी के लिए अत्यल्प समय बच रहा था, फिर भी वह पाठ्य-विषय पर अधिकार प्राप्त कर सके तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा बिना किसी कठिनाई के उत्तीर्ण कर ली। किन्तु अब यह परिवर्तित व्यक्ति थे। वह अहर्निश आध्यात्मिक विचारों से आप्तावित रह अपना जीवन यापन करते थे। रमण महर्षि तथा स्वामी असंगानन्द गिरि (मलयाला स्वाभी जी) के सम्पर्क ने उनके मानसिक धरातल तथा आचरण पर अमित विहाया। जब वह एक संन्यासी की तरह मुण्डित शिर तथा खादी टोपी पहने हुए तथा प्रशान्त मनोदशा में अपने महाविद्यालय में वापस गये तो इनके भों ने प्रथम यह समझा कि परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु का शोक है, बना उन्हें वास्तविक कारण जानने तथा यह अनुभव करने में देर न लगी कि उसके बाद में एक असाधारण व्यक्ति है जिसकी सम्पूर्ण सत्ता अब एक रहस्यमयी विभूति की उन्मुख है।

निवृत्ति की प्रबल आन्तर धारा के होते हुए भी उन्होंने अपने शैक्षिक कार्य को चित्ररूपरता से सम्पन्न किया। उन्होंने इस समय का उपयोग अपने अध्ययन के क्षेत्र को विस्तृत करने में भी किया। धर्मग्रन्थों तथा साधु पुरुषों द्वारा लिखित पुस्तकों के आयन के अतिरिक्त वह अपना पर्याप्त समय अँगरेजी-साहित्य के अध्ययन में ते थे। वह अपने मित्र श्री एन. सुब्रह्मण्यम् के साथ कभी-कभी घण्टों तक इरियर तथा अन्य अँगरेजी लेखकों पर चर्चा किया करते थे। वह पलायनवादी नहीं थे और न उन्होंने कभी अपने जीवन में पराजय ही स्वीकार की। उन्होंने अपनी है. ए. की परीक्षा अँगरेजी में सगौरव उत्तीर्ण की और सम्पूर्ण मद्रास महाप्रान्त में सन् १९३८ में पंचम स्थान प्राप्त किया।

स्नातक बनने के पश्चात् उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक साधना के लिए पर्याप्त समय ग्राम हुआ। उन्होंने न तो लौकिक जीवन-वृत्ति में और न भौतिक उन्नति में कोई उत्सुकता प्रदर्शित की। उन्होंने अपने फूफा को बी. ए. की उपाधि प्राप्त कर लेने के पाचात् हो संन्यास के विषय में सोचने का वचन दिया था। एक अन्य वचनबद्धता भी इथे। उनकी मातामही ने उनके जीवित रहने तक परिवार के सम्बन्ध का परित्याग न करने का बादा उनसे ले लिया था। श्रीधर अपने जीवन में सदा ही दूसरों का सर्वाधिक ध्यान खते थे। वह अपनी मातामही सुन्दरम्मा के लिए अपनी पुत्री सरोजिनी (श्रीधर की माता) की दुःखद क्षति की गम्भीरता से अवगत थे। वह 'मनोहर-विलास' को सदा के लिए अलविदा कह कर उन्हें अन्य प्रचण्ड आघात नहीं पहुँचाना चाहते थे। अतएव वह मातामही सुन्दरम्मा के कारण घर में रहते रहे; किन्तु वह अपने को अलग रखते थे कार जीवन-यापन करते थे। वह अपना कुछ समय किशोर फुफेरे भाइयों तथा अल्पवयस्क मित्रों को दिव्य जीवन की शिक्षा देने तथा उन्हें धर्मनिष्ठा, आर्जव, सत्यवादिता तथा साथियों की सेवा में अवगुण्ठित सूक्ष्म तत्त्वों को समझाने में लगाते। एक ऐसे ही अल्पवयस्क साधक श्री वेंकोबा श्रीधर से अत्यधिक प्रभावित थे। श्रीधर के सरल तथा सन्तसुलभ जीवन का उन पर ऐसा शक्तिशाली प्रभाव पड़ा कि उन्होंने श्रीधर से मन्त्रदीक्षा देने की प्रार्थना की। श्रीधर ने उन्हें निराश नहीं किया। यद्यपि वह संन्यासी नहीं थे, फिर भी उन्होंने न तो कातरता और न संकोचशीलता अनुभव की। वह जानते थे कि वह राम में रह रहे हैं और यही पर्याप्त था। तेईस वर्षीय गम्भीर तथा आत्मविश्वासपूर्ण इस नवयुवक ने श्री वेंकोबा को महान् राम तारकमन्त्र की दीक्षा दी। और उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि ऐसी थी कि दीक्षा ने किशोर फुफेरे भाई में तत्काल और दूरगामी परिवर्तन लाया।

यह स्मरणीय है कि इन सभी आध्यात्मिक तल्लीनताओं में भी उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों तथा साथियों के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की। द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ जाने के कारण चेन्नै नगर संकट के प्रभाव में आ गया था। शासकीय संस्तुति से चेन्नै नगर की जनता का व्यापक निष्कमण हो रहा था। सम्पूर्ण 'किम्बर्ली' परिवार चेन्नै छोड़ कर कोयम्बतूर आ बसा और किम्बर्ली कोठी अस्थायी रूप से भाड़े पर दे दी। इस समय श्रीधर अपने ताऊ जी. कृष्ण राव के दिन-प्रति-दिन के घरेलू कार्यों में विशेष रूप से तथा कुछ मात्रा में जागीर के काम में भी सहायक थे। रोचक बात तो यह है कि श्रीधर के पिता ने उनसे किसी प्रकार का कार्य कराने में कभी भी रुचि प्रदर्शित नहीं की। वह जानते थे कि श्रीधर सत्त्वहीन नीरस पारिवारिक दायित्वों के लिए नहीं हैं। उनकी सहजानुभूत धारणा थी कि उनका पुत्र उन लोगों में से नहीं है वरन् वह तो उन्मुक्त गगन की मुक्त आत्मा है; अत: उसे पारिवारिक धन्ों तथा दायित्वों में बाँधने का प्रयास करना निरर्थक ही होगा। वह जानते थे कि श्रीधर भगवान् की महिमा की घोषणा करने के लिए विस्तीर्ण जगत् में भाग जाने को अपने को पक्षी की भाँति स्वतन्त्र रखेंगे। अतएव उनके पिता श्रीनिवास राव ने युवक साधक को कभी भी किसी प्रकार के पारिवारिक दायित्व अथवा सामाजिक कर्तव्यों से निरुद्ध अनुभव नहीं होने दिया। परन्तु श्रीधर ने स्वेच्छा से ही परिवार की विविध रूपों से सेवा की। उनकी आध्यात्मिकता स्वार्थपरायण प्रकार की नहीं थी जो लोगों को अपने सम्बन्धियों की आवश्यकताओं तथा प्रत्याशाओं के प्रति अस्वाभाविक और अंसवेदनशील रूप से निष्ठुर बना देती है। उदाहरणार्थ, इसी अवधि में इनके बहनोई डा. बी. एन. के. शर्मा किसी गम्भीर रोग से दीर्घकाल तक शय्याग्रस्त रहे। उस समय इन्होंने मातृ-सुलभ स्नेहिल चिन्ता से सेवा-सुश्रूषा कर उन्हें पुनः स्वस्थ किया; किन्तु अपने परिवार के सदस्यों के प्रति ऐसी सभी सहानुभूतियों तथा सेवाओं के मध्य भी उन्होंने कभी भी अपने को आसक्ति की अवस्था में पड़ने नहीं दिया। उन्होंने जो कुछ भी किया, उसमें वह सर्वथा निस्स्वार्थ तथा मिथ्याभिमान-रहित, अतएव नितान्त अदूषित बने रहे। इस प्रकार वह अथक साधना में आगे बढ़ते रहे। वह अपने चित्त को उलझाये बिना परिवार की शारीरिक सेवा करने के लिए अपने को पर्याप्त परिपक्व अनुभव करते थे तथा सभी बन्धनों को तोड़ कर मुक्त होने और अन्ततः संन्यास-जीवन ग्रहण करने के उपयुक्त अवसर की मन ही मन प्रतीक्षा में थे।

वह सन् १९४० में कांजनगढ़ के स्वामी रामदास (पापा) से चेन्नै में मिले। उनकी प्रिय मातामही सुन्दरम्मा का निधन उसी वर्ष हुआ। उन्होंने लौकिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के द्वारा उपाधि प्राप्त कर ली थी और उसके द्वारा अपने फूफा आर. कृष्ण राव तथा अपनी मातामही को दिये हुए अपने वचन को पूरा कर लिया था। उन्होंने स्वेच्छा से अपने को लोक-लिहाज के जिस बन्धन के अधीन किया था, वह अब निरस्त हो गया और श्रीधर अन्य किसी वचनबद्धता से अपने को आबद्ध नहीं किये थे। इस समय स्वामी रामदास के साथ उनके मिलन का अवश्यम्भावी प्रभाव पड़ा। सन् १९२८ में ही इन्होंने स्वामी रामदास के विषय में सुना और तभी से वह इनके महान् प्रेरणा-स्रोत बने रहे। रामदास की प्रथम बार जानकारी प्राप्त करने की एक रोचक कथा है। उनके बाल्यकाल में अनेक अधिकारी तथा सज्जन एन. वेंकट राव के साथ टेनिस खेलने के लिए 'मनोहर-विलास' आया करते थे। स्थानीय नगरपालिका के एक निरीक्षक नियमित अभ्यागत थे। वह कभी-कभी अपने अनुज के विषय में चर्चा किया करते थे जो संन्यासी का जीवन-यापन करने के लिए अपने सांसारिक जीवन को तिलांजलि दे चुके थे। उस निरीक्षक का अनुज अन्य कोई नहीं, श्रीधर के प्रिय 'पापा' स्वामी रामदास थे। इस भाँति इस मिलन से दिव्य भावातिरेक का प्रबल ज्वार-भाटा उमड़ पड़ा। सन्त को भी नवयुवक में ज्वलन्त कामना देख कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। रामदास ने भगवान् राम की कृपा का आह्वान कर उन्हें आशीर्वाद दिया। श्रीधर को अब सन्त की आत्मकथा के शब्द स्मरण हो आये : "रामदास! त्याग के उन्नत शिखर पर आरूढ़ हो जाओ और वहाँ से अपने चतुर्दिक् के सम्पूर्ण दृश्य-प्रपंच के अनित्य स्वरूप का अवलोकन करो। प्रत्येक स्थान पर तुम जन्म, वार्द्धक्य तथा मृत्यु ही देखोगे। सभी विनाश के एक ही पथ पर भागे जा रहे हैं।" रामदास ने श्रीधर की पहले से ही उव बनी हुई मन-भूमि को अपने आशीर्वाद की वृष्टि से आप्लावित कर दिया। बीज के प्रस्फुटित होने के लिए यही पर्याप्त था।

रामदास के साथ इस मिलन के तुरन्त बाद ही भगवान् ने नवयुवक को एक लुभावना प्रस्ताव भेजा मानो कि वह उनके मन की परीक्षा लेने के लिए हो। वह राजकीय वायु-सेवा में बहुत ही मोहक सम्भावनाओं से युक्त विमान चालक के पद के लिए चुन लिये गये। उन दिनों परिवार अपेक्षाकृत आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था। अतः प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना श्रीधर के लिए सभी दृष्टियों से एक अभिनन्दनीय निर्णय होता; किन्तु वह तो पहले से ही एक ऐसे मार्ग पर प्रस्थान कर चुके थे जो उन्हें ऐसी ऊँचाइयों पर ले जाने वाला था जहाँ कोई भी वायुयान कभी भी आरोहण नहीं कर सकता। इससे इनमें प्रलोभन की क्षणिक स्फुरणा भी नहीं उत्पन्न हुई। तथापि उन्हें अपनी अस्वीकृति के कुछ कारण प्रस्तुत करने थे। अतएव प्रशिक्षण के चयन-पत्र की प्राप्ति की सूचना देते तथा उसके लिए अपना आभार प्रकट करते हुए उन्होंने शिश्तापूर्वक निवेदन किया कि चूँकि वह आमिष भोजन नहीं लेते और चूँकि इससे विचारणीय कार्य के सामाजिक वातावरण में भद्दी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अतः वह प्रस्ताव को अस्वीकार करना अधिक पसन्द करते हैं। भला वह महान आत्मा जिसने असंख्य सच्चे पिपासुओं को उनकी मुक्ति की यात्रा में उनके जीवन-पोत का पथ-प्रदर्शन करने के लिए जन्म लिया हो, एक वायु-सेना के यान-चालक के आडम्बरपूर्ण व्यक्तित्व में क्योंकर सिमट सकती थी।