राम दर्शन

(सम्पूर्ण)

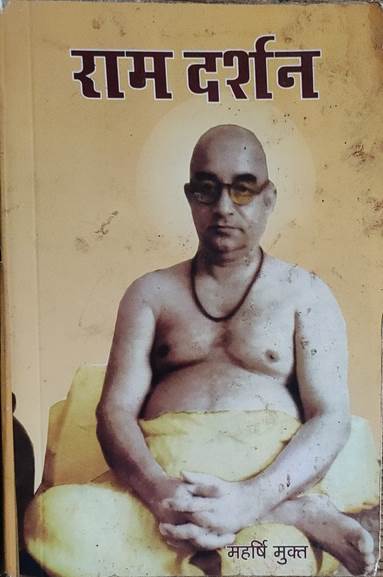

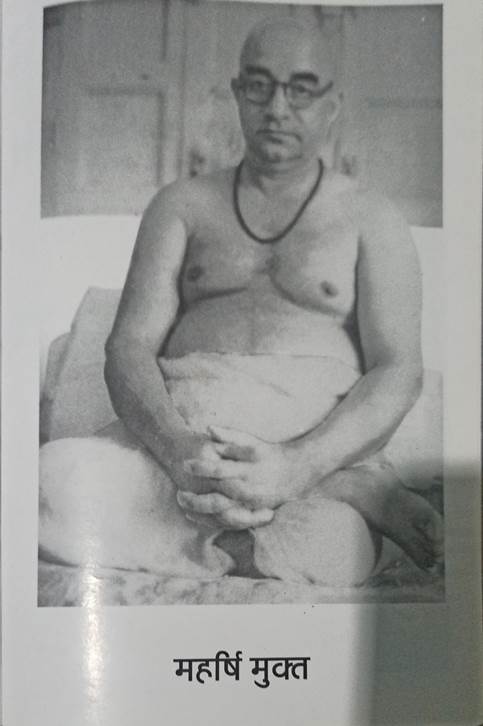

महर्षि मुक्त

राम दर्शन

निरूपणकर्ता -महर्षि मुक्त

प्रकाशक -महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति केन्द्र, दुर्ग (छत्तीसगढ)

(सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाशकाधीन)

मुद्रक -महावीर ऑफसेट रायपुर (छत्तीसगढ) फोन: 0771-255140

डाटा एन्ट्री -नेचर ग्राफिक्स शांति चौक, पुरानी बस्ती, रायपुर मो. : 9302230478

तृतीय संस्करण -25 जुलाई 2010 (गुरु पूर्णिमा)

प्रति -1000

कार्यालय एवं पुस्तक -डॉ. एस.एन. त्रिपाठी 50/152, बंधवापारा, पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.) - मिलने का पता 492001 मो. : 9926130014

मूल्य -250/- (दो सौ पचास रुपये मात्र)

तृतीयावृत्ति पर संक्षिप्त उद्बोधन

प्रिय अभेद आत्मन्, रामदर्शन की तृतीयावृत्ति की प्रस्तुति पर समिति मुदित है, इस आवृत्ति में प्रस्तुत साहित्य का कलेवर परिवर्तन ही किया गया है। विषयवस्तु ज्यों का त्यों है, अपितु इस संस्करण में एक नये प्रसंग का समावेश जरूर किया गया है, वह है महारानी शतरूपा द्वारा मांगा गया सहज वरदान -

सो सुख सो गति सो भगति सो निज चरन सनेह ।

सो विवेक सो रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहू ।।

वैसे तो रामायण पर विद्वान महापुरुषों द्वारा 400 वर्षों में अनेक टीकाएँ हुई हैं, परन्तु वर्तमान में इनके मंत्रों पर जो अलौकिक भाष्य हुए हैं, उन दुर्लभ भाष्यों को प्रकाशित कर आप तक पहुँचाकर समिति धन्य हो रही है।

जिस तरह गीता के अर्थ (भाव) को कृष्ण ही जानता है, उसी तरह से रामायण के भावों को सिवाय राम के किसी अन्य में ताकत नहीं जो इसे जान सके, तभी तो कहा गया है कि- किमि समुझै, यह जीव जड। प्रस्तुत साहित्य में भगवान राम के भावों को ज्यों का त्यों बताया गया है, शर्त इतनी है कि इन भावों को "शिव" होकर ग्रहण करें न कि जीव होकर और तभी उसका ग्रहण भी संभव होगा।

श्री रूपेन्द्रनाथ तिवारी (रामावतार भाई) ने इस पुस्तक के संशोधन में जो अपना अमूल्य समय एवं परिश्रम दान किया है, इसके लिए समिति उनका आभारी है। श्री झग्गर सिंह देवांगन जी को धन्यवाद, जिनके सौजन्य से मनु शतरूपा वरदान प्रसंग प्रस्तुत पुस्तक में शामिल किया गया। प्रूफ रीडिंग में श्री महेन्द्र आडिल एवं श्री बसंत पुरी गोस्वामी का सहयोग स्तुत्य है। समिति इनके भी आभारी है। पं. श्रीरामलाल जी शुक्ल का अमूल्य सहयोग वंद्य है। दाऊ गोकुल बंछोर का प्रयास प्रशंसनीय है।

देवमाता, सुरसा के मुख के समान बढ़ती महंगाई के कारण प्रकाशन में कठिनाई आ रही है, फिर भी आपकी जिज्ञासा शान्ति हेतु समिति अपना गिलहरी प्रयास सतत् बनाई हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में मूल्य संबंधी या अन्य कोई त्रुटि विद्वान पाठकों को अनुचित लगे तो उनसे करबद्ध क्षमा की कामना सहित -

सत्यानंद

व्यक्ति परिचय

देनहार कोऊ और है देवत है दिन रैन ।

नाम लेत रहिमन को ताते नीचे नैन ।

एक ऐसा व्यक्ति, जिसके लिए यह उक्ति अक्षरशः चरितार्थ हो रही है। जिनने अत्यंत संकोचपूर्वक इस विवरण को प्रकाशित करने की हमें सहमति प्रदान की है -

नाम -श्री यादोराम गंगबेर

आत्मज -श्री सदवाराम गंगबेर

माता -श्रीमती मानबाई

जन्मतिथि -17 अप्रैल 1950

योग्यता -बी.एस.सी.

जन्म स्थान -बगदेई, पो.-लिमोरा, तह.-गुरुर (छ.ग.) जिला-दुर्ग

व्यवसाय -आप एक सम्पन्न कृषक हैं, कृषि आपका पैतृक व्यवसाय है

अन्य रुचि -आप सेवाभावी एवं बैद्यक में रुचि रखने के कारण स्वयं

जड़ी-बूटियों से दवा तैयार करके अनेक जटिल रोगों

का उपचार करते हैं.

आप स्वभाव से अत्यंत विनम्र एवं संत सेवी होने के कारण गृहस्थ जीवन को अंगीकार नहीं किया। आप महर्षि मुक्त के कृपा पात्र हैं।

आपके जीवन का प्रमुख उद्देश्य सत्पुरुषों की सेवा करना एवं उनके सत्संग का लाभ लेना है। महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति के आप संरक्षक सदस्य एवं समिति के समर्पित सदस्य हैं। अपने इसी स्वभाव से प्रेरित होकर इन्हें प्रस्तुत ग्रंथ 'रामदर्शन' की इस आवृत्ति प्रकाशनार्थ 'पचपन हजार रुपये' की सहयोग राशि समिति को प्रदान करके अनुगृहीत किया है।

हम उनके इस अपूर्व योगदान के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते, उन्हें साधुवाद देते हैं।

आशा है, उनकी यह दानशीलता अन्य श्रेष्ठिजनों के लिए श्लाघनीय एवं अनुकरणीय सिद्ध होगी। अलं !

भवदीय

अध्यक्ष

महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति

प्रस्तावना

गोस्वामी तुलसीदास का 'रामचरित मानस' एक अद्भुत आध्यात्मिक ग्रंथ है। न केवल इसलिए कि वह शताब्दियों से भारतवासियों के बहुत बड़े वर्ग में सबसे अधिक पठनीय ग्रंथ रहा है वरन, इसलिए भी वह शिक्षित-अशिक्षित, विद्वत- अविद्वत, गृहस्थ-संन्यासी, संत-सामान्य जैसे विषमवर्गीय समूहों में समरूपेण समाहत हुआ है। उसमें रामकथा के सुपरिचित ऐतिहासिक बिम्बों के सहारे भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति, धार्मिक लोक-जीवन, नीतिपरक आचरण को पुरुषार्थमय मानव जीवन में इस तरह गूंथकर रखा गया है कि सभी परिस्थितियों में लोग सहज ही उसमें अपने अस्तित्व का अर्प ढूँढ़ लेते हैं। घर-गृहस्थी की झंझटों में फँसे सामान्यजन फुरसत के समय उनके पठन-श्रवण से परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। दूसरी ओर चिंतनशील और दृष्टि सम्पन्न विद्वतजन उसी 'रामचरितमानस' की गहराई में उतरकर उसमें समाये उन ऊँचे आध्यात्मिक शिखरों की खोज करते हैं जिन्हें उसके प्रभूत शब्द-राशि ने अपने अंतर में छिपा रखा है। उनकी ऐसी खोज हमें बार-बार चमत्कृत करती है। महर्षि मुक्त का 'रामदर्शन' इसी तरह का चमत्कार पैदा करने वाली 'रामचरितमानस' की व्याख्या है।

ऐसा नहीं है कि रामकथा का आध्यात्मिक निरुपण पहली बार हुआ है। 'रामचरितमानस' के बहुत पहले ही 'अध्यात्म रामायण' के विस्तारपूर्वक रामकथा का यह रुप निखारा जा चुका है। किंतु महर्षि मुक्त की व्याख्या में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। पहली यह कि उन्होंने रामकथा के आध्यात्मिक गूढ़ाशय को तुलसीदास के शब्दों में से ही ढूंढ निकाला है, यद्यपि अपने प्रकट अर्थ में भी वे शब्द उतने ही मर्मस्पर्शी और प्रभावोत्पादक हैं। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रकट शब्दार्थों के नीचे जिस आध्यात्मिक शिखर की खोज उन्होंने की है वह नया और निराला है। 'आध्यात्म रामायण' हमें 'भगवद्गीता' की आध्यात्मिकता की याद दिलाता है। कृष्णावतार में साकार ब्रह्म रुप कृष्ण अपने चरित और शब्दों में ब्रह्म की निराकारता की झलक दिखाते हैं और इसलिए 'लीला पुरुषोत्तम' कहे जाते हैं। दूसरी ओर 'रामचरितमानस' में चित्रित रामावतार में राम के चरित और शब्दों में नहीं वरन् उनकी 'मर्यादा' का 'नीतिमत्ता' के आवरण में से निराकार ब्रह्म की झलक दिखाई दे जाती है। निराकृत आकाश में जिस तरह मेघाकृति पैदा होती, बदलती और विलीन होती दिखाई देती है, उसी तरह निराकार ब्रह्म में राम का सगुण रूप गढ़ा हुआ दिखाई देता है। माता कौशिल्या के वात्सल्य भाव में, भगवान शिव के ज्ञान भाव में, तपःपूत ऋषि-मुनियों के भक्ति-भाव में उन-उन भावों के अनुकूल ब्रह्म-स्वरूप निखरता है। चूँकि राम का प्रकट रूप एक आदर्श नीति-पुरुष का है, सामान्य मनुष्य भी उसमें अपने लोक-जीवन के मूल्यों को चरितार्थ होता देखता है। दूसरी ओर, कृष्ण चरित चूँकि लीलामय है, उसकी बोधगम्यता के लिए भक्ति के तगड़े खुराक की जरुरत होती है। मानुषी कर्म-विधान और ज्ञानलोक के प्रतिमान उसकी समझ तक पहुँच पाने में असमर्थ हैं। जिस पर प्रभु की कृपा दृष्टि है उसे ही वह मिलेंगे। 'भगवद्गीता' में इसीलिए कर्मयोग और ज्ञानयोग अंततः भक्ति योग के अनुषंगी ही सिद्ध होते हैं।

'रामचरित मानस' के राम का मानुषी चरित आध्यात्मिकता का बोध कराने की दृष्टि से अपेक्षया अधिक जटिल है। नीति पुरुष राम के प्रकट मानुषी चरित को उसकी आध्यात्मिक गहराई में 'सत्यं शिवं सुंदरम्' और 'सत्यं ज्ञानमनंतम्' का आकार लेता हुआ देखा जा सकता है इसीलिए कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग समानरुपेण रामपद प्राप्ति के मार्ग हो सकते हैं- (शिवमय) नीतिमत्ता की प्रधानता से कर्मयोग (ज्ञानमय) सत्यव्रतशीलता की प्रधानता से ज्ञानयोग और (सौंदर्यमय) अनंतता की प्रधानता से भक्ति योग। महर्षि मुक्त के अनुसार, तुलसीदास ने 'रामचरित मानस' में इन तीनों का एक समन्वित रूप प्रस्तुत किया है। इस तरह रामचरित मानस सरोवर में आध्यात्मिक अवगाहन हेतु चार घाट हैं- ज्ञान घाट, कर्मघाट, भक्तिघाट और महर्षि मुक्त के शब्दों में स्वयं तुलसीदास का गोघाट जो सीधा और सपाट होने से सभी जीवधारियों के लिए अपंग और अपाहिजों के लिए भी सुगम है।

अध्यात्म की दृष्टि से ज्ञान का एक ही अर्थ है - आत्म दर्शन। संसार का ज्ञान विषय-दर्शन है और इसके वाहक हैं इंद्रियां और मन। मन में इच्छा-वासना की निरंतर उठने वाली तरंगें इंद्रियों को विषय-प्रवृत्त करती हैं और रागी-भोगी मनुष्य संसार-सागर में डूबने-उतराने लगता है। विषयभोगाविष्ट यह बोध आत्म दर्शन से उतना ही दूर है जितना अंधकार प्रकाश से। इसलिए वस्तुतः यह ज्ञान की अवस्था न होकर अज्ञान की अवस्था है। साधारणतः आत्मा के निज-रूप पर अज्ञान का यह धुंध छाया रहता है और इसलिए प्रायः मनुष्य आत्म-प्रकाश से वंचित रह जाता है। दूसरी ओर जब आत्म दर्शनपूर्वक व्यक्ति आत्मा को उसके निज रूप में जान लेता है तब उसके लिए संसार का स्वरूप ही जगदाधार आत्मा का, श्रीराम का विमलयश बनकर प्रकाशित होने लगता है। आत्म-ज्ञान के बिना जगत् प्रपंच के आधार तक नहीं पहुँचा जा सकता। इस तरह आत्म-ज्ञान के बिना जगत का भासना ही अज्ञान है। शिवजी को यह ज्ञान है इसीलिए वे श्रीराम के माया-मानुषी चरित से न तो व्यथित होते हैं और न ही हर्षित जबकि माता पार्वती मोहवश संशयग्रस्त हो जाती हैं। आत्म- ज्ञान की स्थिति में जगदाभास रुपी सारे विकल्प जाति-वर्ण, सगुण निर्गुण, गति- स्थिति, परिवर्तन-परावर्तन, देश-काल आदि-आत्मा में ही समा जाते हैं। इस दृष्टि से आत्मा-परमात्मा, व्यष्टि-समष्टि न भेद भी एकांतिक नहीं है। अस्तित्व रूपों के आधार में स्थित जो आत्मा है वही सत्ता मात्र का आधार स्वरुप सर्वात्मा परमात्मा है। शुद्ध सत्ता स्वरूप आत्मा ही परमात्मा श्रीराम हैं, जबकि यह वह अस्तित्व रुपों में जो प्रकट हो रहा है वह 'मैं' आत्मा हूँ।

कर्मघाट में मानस-अवगाहन जगत्-भ्रम या संशयावस्था से छुटकारा पाने का एक अचूक उपाय है। ज्ञान एक उपाय या साधन न होकर उपलब्धि है जबकि कर्म स्वरुपतः एक साधन है, सुख-दुःख प्राप्ति का या रामपद प्राप्ति का भी। श्रीराम का मानुषी चरित प्रकटतः एक कर्म-क्षेत्र है, जहाँ स्त्री-पुरुष विधि-निषेध, राग-विराग आदि सांसारिक विक्षेप पाये जाते हैं। किन्तु जिस क्षण यह बोध होता है कि ये सारे विक्षेप मायावी संरचनाएं हैं, भ्रम मिट जाता है तथा कर्मों और संलग्न भावों का अत्यंताभाव पैदा होता है। तब न कर्ता-भाव रहता है न भोक्ता भाव, न अहंकार, न मोह, न पाप और न पुण्य। जिसे हम 'धर्म' कहते हैं उसका आशय ठीक यही है-न तो उसे करने में लज्जा होती है और न ही भय। इसीलिए धर्म भगवदावतार द्वारा रक्षणीय बनता है। इसके विपरीत जिस कर्म को करने में लज्जा या भय हो, वही अधर्म है। धर्म करने से हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण में वैराग्य जागता है और वैराग्यवान को ही भगवान को जानने की जिज्ञासा होती है। ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति ने परमानंद पाने की योग्यता हासिल कर ली है। परमानंद से आशय है सुख-दुःख रहित आनंद, ब्रह्मानंद। श्रीराम के इस नित्य स्वरुपानंद का ही वर्णन तुलसीदास के शब्दों में है- 'शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं' जिसमें डूबकर मन कामादि दोष रहित हो जाता है। मन के कामादि दोषवश विषय-मूलक कमों से प्राप्त सुख मनुष्य को अंततः दुःख की ओर ढकेलता है जबकि जन्म-जन्मांतरों में उसकी खोज ऐसे सुख के लिए होती है जिससे दुःख की डोर न बंधी हो। उसकी यह खोज कर्म और कर्मफल से परे उनके आधार में स्थित आत्मा से समस्वरुपता प्राप्त कर लेने पर ही पूरी होती है। तब वह कर्त्ता-भोक्ता, कर्म-क्रिया, सुख-दुःख जैसे द्वंदमूल भावों से पृथक अस्तित्व मात्र के मूलाधार आत्मा के प्रति 'निर्भरा' भाव से समर्पित हो जाता है। यही कर्म संदर्भ में भगवद्वद प्राप्ति के लिए आवश्यक निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म का रहस्य है।

भक्ति घाट में मानस-अवगाहन हेतु उक्त 'निर्भरा' भाव के अतिरिक्त विमल 'प्रेम भाव' की जरुरत होती है। ईश्वर तक पहुँचने के लिए यह सीधा और सरल मार्ग है। यह एक साधन है और उपलब्धि भी। साधना की दृष्टि से भक्ति एक साधन है जबकि वही प्रेममय प्रपत्ति की दृष्टि से एक उपलब्धि है। श्रीकृष्ण के इन शब्दों में भक्ति के दोनों लक्षण विद्यमान हैं- 'सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।' 'परित्याग' में साधना है, जबकि 'शरणागति' उपलब्धि है। रामकथा के प्रसंग में शरणागति की अवस्था प्रेमानंद से परिपूर्ण है। वस्तुतः 'रम्' धातु से निष्पन्न 'राम' शब्द का गूढाशय ही यही है। श्रीराम आनंद रस से परिपूर्ण सागर हैं जिसमें प्रेमीजन सहज ही तैर सकते हैं। शिवजी और काकभुशुण्डी जी के श्रीराम के बाल स्वरूप में रम्यमान होने का रहस्य अब समझ में आ सकता है- बाल रूप सहज भावेन आनंद स्वरूप है, मनसा-वाचा-कर्मणा से परे वह स्वभावसिद्ध है। परमानंद या आत्मानंद की भी यही सहज अवस्था है और इसके प्रति पूर्ण समर्पण का नाम है भक्ति। ऐसी पूर्णतः सहज भक्ति के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कर्म- अकर्म, ज्ञान-अज्ञान, साधन-साध्य बेमानी है। यह तो सर्वत्र व्याप्त आत्म-स्वरुप शुद्ध सत्ता की ही आत्मीय उपलब्धि है। आत्म स्वरुपता ही आत्मानंद है। मेरा अपनी आत्मा से, जीव का उसमें विराज रहे भगवान आत्मा का मिलन केवल सहज, निरावलंब ही हो सकता है। यह आध्यात्मिक 'तल्लीनता' की स्थिति है जिसमें भगवद् भाव के अतिरिक्त अन्य किसी भाव के लिए जगह बच ही नहीं रह सकती।

प्रकट ही अब तक उल्लिखित मानस के सभी तीन घाट- ज्ञान, भक्ति, कर्म, यत्नवान मानुषी संदर्भ वाले हैं, क्योंकि मानव चेतना में ये पृथक-पृथक रुपेण- व्याकृत हैं। किंतु कण-कण में व्याप्त रहे भगवान और भगवद् प्रसाद के लिए यह विशेष संदर्भ कोई सीमा रेखा नहीं हो सकती। जीवों सहित सारी जड़ प्रकृति के करतब भी तो अपने आधार से, सर्वात्मा से अभिन्नता के लिए ही तो हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास का चौथा घाट-गोघाट, जिसमें ज्ञान, कर्म, भक्ति का अपृथक्कृत समन्वित भाव है-सबके लिए सुगम एक खुला घाट है। इसमें अवगाहन हेतु पशु- पक्षी, सक्षम-अक्षम, अधिकारी-अनधिकृत, जड-चेतन सभी उतर सकते हैं। सांख्य मतानुसार प्रकृति का सारा खेल पुरुष की मुक्ति के लिए है और इस मुक्ति में अपना लक्ष्य साध कर स्वयं प्रकृति भी मुक्त हो जाती है। वेदांत इसीलिए इस प्रकृति को परम पुरुष की शक्ति रूपी माया कहता है। माया मनुष्य को आईना दिखाती है। यह आईना आत्म-दर्शन के लिए भी है और मोहमूल जगत्-दर्शन के लिए भी। इस माया-जन्य आईने को मनुष्य अपने 'मन' के रूप में पहचानता है। जिसे हम बहु आयामी संसार कहते हैं, वह वस्तुतः द्वि-आयामी मन की सृष्टि है। मन के रागानुरायी सुख और द्वेषानुशयी दुःख ये दो ही आयाम हैं जिनके सहारे वह बहु-आयामी संसार की सृष्टि करता है। हमारा सारा संसार राग-द्वेषमय या मोहमूल है। मन के इस स्वरूप को पहचान लेना ही 'ज्ञान' है और मन को इस तरह जानने वाला 'मैं' आत्मा हूँ। इस तरह आत्मवत् हो जाने से मन की भ्रामक सृष्टि मन सहित 'मैं' में लीन हो जाती है। पाप-पुण्य, कर्म-अकर्म, ज्ञान-अज्ञान आदि सारे द्वैत पिघल कर 'मैं' रुपी अद्वैत में समा जाते हैं। आत्म-दर्शन इसी अद्वैत बोध का नाम है।

परंतु यह भी सच है कि वास्तव में ऐसा आत्म-बोध सहजतः लभ्य नहीं है। इसे सुलभ बनाने के लिए हमें पहले 'कर्म' के रहस्य को समझना होगा। रामकथा प्रसंग में श्रीराम के कष्टमय वनवासी जीवन के लिए निषाद राज माता कैकेयी को दोषी मानते हैं। लक्ष्मण उन्हें समझाते हैं कि जीव के सुख-दुःख तो स्वयं उसके अपने कर्मों से उपजते हैं और कर्म-जन्य सुख-दुःख को केवल आत्म-दर्शन के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है मन द्वारा बुना हुआ भ्रम जाल, जो हमें विषय-जगत में कर्मों की डोर से बांध कर रखता है। आत्म-दर्शन के लिए मन के इस जाल को शिथिल करना होगा, मन की चंचलता को रोक कर उसे स्थिर करना होगा। इसके लिए उपाय है- अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मन को रोकने का उपाय न होकर, केवल अ-मन होकर रहना है। अ-मन होना अर्थात् चेतना का सहज हो जाना, जैसे जब हम अहं - भाव अथवा व्यष्टि भाव की सजगता के बगैर देखने-सुनने-गुनने की क्रिया करते हैं। दूसरी ओर जब भी हम अपने को कुछ-कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता आदि मान लेते हैं, मन सामने आ खड़ा होता है। बल्कि मान लेना, मान्यता ही मन है जबकि अपने को कुछ भी न मान कर आत्मवत् हो रहना ही अ-मन होना है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है-चूँकि मेरा मानना ही, मान्यता ही मन है, मन का स्वामी 'मैं' आत्मा हूँ अर्थात् मन मेरे वश में हुआ। इसलिए वास्तव में मनस जन्य कर्मों से 'मैं' बंधा हुआ नहीं हूँ, कर्म करते हुए भी 'मैं' अकर्त्ता हूँ। अब मेरी गति मनरचित संसार में न होकर आत्मा के अनंताकाश में है। संसार में इसी गतिहीनता का नाम विराग या वैराग्य है, जिसके बिना ज्ञान संभव नहीं।

द्रष्टव्य है कि 'मैं' के अ-कर्त्ता भाव का एक निषेधमूलक पक्ष है और दूसरा विधानमूलक। संसार से उपरति, अपर वैराग्य, उसका निषेधमूलक पक्ष है और यह सर्वथा संभव है कि मन के विषय-विकल्पों से भरी दुनियाँ में परिस्थिति विशेष में अ-कर्त्ता बना मनुष्य परिस्थिति बदल जाने पर पुनः कर्म की राह पकड ले। अतः जब तक हम उक्त अ-कर्त्ता भाव को ज्ञान की भूमि पर आत्म-दर्शन के आधार पर स्थिर नहीं कर देते, उसकी स्थिति डांवाडोल रह सकती है। दूसरी ओर अ-कर्ता भाव की उक्त तरह की स्थिरता ही पर-वैराग्य है अर्थात् वैराग्य का आत्मदर्शी रूप, • जहाँ से लौटकर मनुष्य पुनः कर्म में, कर्त्ता भाव में लिप्त नहीं होता। यह राग-द्वेष, सुख-दुख से परे आत्मानंद की अवस्था है जिसमें जीव और ब्रह्म का, रामभक्त और राम का भेद समाप्त हो जाता है। शुद्ध भक्ति ईश्वर में प्रेममय प्रपत्ति-पूर्वक अपने पृथक अस्तित्व को भेदमूलक सारे प्रकल्पों को समाप्त कर देने का ही भाव है। परमार्थ तत्वतः अभेद-सिद्धि है।

महर्षि मुक्त के 'रामदर्शन' का यही सार है। वास्तव में 'रामदर्शन' आत्म दर्शन है। वेदांत दर्शन का यही सार-कथ्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग मूलतः प्रभु संयोग में एकीकृत हो जाते हैं। उनमें अभेद-दर्शन ही राम दर्शन है क्योंकि 'राम' स्वरुप में वे अभेदवत् ही प्रकट होते हैं। सत्, चित् और आनंद के पृथक्कृत मानुषी भाव ब्रह्म स्वरुप में एकीकृत 'सच्चिदानंद' बनकर प्रकट होते हैं। 'रामचरित मानस' के राम का माया-मानुषी सगुणचरित अब देश-काल की परिधि से बाहर शाश्वत, सर्वव्यापी, सर्वग्राही चैतन्य तत्व बनकर अपने निर्मल, शुद्ध, निराकृत-निर्गुण रूप में स्थिर हो जाता है। निराकृत निर्गुण राम का यह प्राकट्य ही आत्म दर्शन है। ऐसा आत्म दर्शन ही सगुण राम को समयानुकूल गढ़ता और पूजा प्रतिष्ठा के लिए प्रस्तुत करता है।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

पूर्व प्राध्यापक दर्शन एवं धर्म विभाग

विश्वभारती विश्वविद्यालय शांतिनिकेतन (प.वं.)

एवम्

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

उद्गार

मेरे ही स्वात्मस्वरूप

महामहिम -

आपकी महती आकांक्षा का समुचित सम्मान करते हुए "महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति' द्वारा बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, राम दर्शन आपको समर्पित किया जा रहा है।

श्री रामचरितमानसान्तर्गत अधिकांशतः जितने भी तत्त्व-परक आध्यात्मिक प्रसंग हैं, यथा-शिव गीता, लक्ष्मण गीता, राम गीता, जनक स्तुति, वाल्मीकि स्तुति, वेद स्तुति, चित्रकूट के चारों दरबार, विभीषणशरणागति, ज्ञान-वैराग्य निरूपण, वंदना एवं राम नाम महिमा आदि के क्लिष्ट भावों का सहज एवं सरल भाष्य, इस पुस्तक की विषय वस्तु है।

राम दर्शन में प्रतिपादित तत्त्व- "प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना" - न सगुण ब्रह्म है और न निर्गुण ब्रह्म, अपितु सगुण-निर्गुण से परे, सगुण-निर्गुण का आधार, सगुण-निर्गुण का द्रष्टा, ज्ञाता, अनुभव से परे है और इसे ही सत्ता, भूमा या अस्तित्व कहते हैं।

जिस अनुभूति में, जिस अनुभूति करके, जिस अनुभूति से परानुभूति की अनुभूति नहीं होती, वही अनुभूति अपना स्वरूप (राम) है।

यह रहस्य कृपा साध्य है और संत शरण के भिखारी हुए बिना इस अनुभूति की अनुभूति होना सम्भव नहीं है।

समझेगा वही सुह्वत पसंद बन गया दोस्त दरवेशों का ।

ये दिल दिमाग की चीज नहीं जो करता है सो खो बैठा ।।

श्रीरामचरितमानस की सभी चौपाइयाँ मंत्र हैं और प्रस्तुत पुस्तक रामदर्शन इन मंत्रों का भाष्य है। इस तरह का भाष्य वही कर सकता है, जिनके पास अनुभव बल हो, आत्मबल हो, आत्म निष्ठा हो, गुरुओं की महान कृपा हो और विद्वान भी हो, तब ही इस तरह का विवेचन हो सकता है, यह भगवान की देन है, खाली विद्वत्ता नहीं।

महर्षि मुक्त द्वारा समय-समय पर हुए श्री रामचरित मानस के आधार पर आध्यात्मिक प्रवचनों के इस संकलन को मूर्त रूप दिया है, स्व. श्री झुम्मुकलाल जी दीन, दुर्ग ने।

समिति श्री दीन जी का आभारी है, जिन्होंने महर्षि मुक्त के सान्निध्य में रहकर उनकी अनुमति से ही उनकी अनुभूतियों को शब्दों में पिरोकर जन कल्याणार्थ प्रकाशित कर, उन्हीं के चरणों में समर्पित कर, इस उक्ति को चरितार्थ किया।

मेरा कुछ भी है नहीं, जो कुछ है सो तोर ।

तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर ।।

उसी पूर्व प्रकाशित पुस्तक का यह नव-संस्करण, नवीन परिधान से वेष्टित कर आपके कल्याणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले यह तीन खण्डों में था, अब तीन भागों को एक में सम्मिलित करके इसे रामदर्शन (सम्पूर्ण) नाम से प्रस्तुत कर रहे हैं।

रामदर्शन (सम्पूर्ण) श्री रामचरित मानस प्रेमियों के लिए वरदान सिद्ध हुई है, इसीलिए इसकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए पुनः प्रकाशन का निर्णय लिया गया।

रामदर्शन का श्रद्धापूर्वक पठन, मनन, निदिध्यासन से रामदर्शन में किञ्चित संदेह नहीं, इसके ठीक विपरीत -

अगरचे कुतुब अपनी जगह से टले तो टल जाये ।

बहर जुगनू की दुम से जले तो जल जाये ।

हिमालय बाद की ठोकर से गो फिसल जाये ।

और आफताब भी किबले-उरूज ढल जाये ।।

यद्यपि ये सम्भव नहीं फिर भी ऐसा हो जाये। मगर मंदमति, विषयासक्त, दुराग्रही और कुतर्की जैसे प्रपञ्ची दरिद्र जीवों के लिए इसका भाव, ग्रहण करना असम्भव है, इसलिए रामदर्शन (सम्पूर्ण) "दनुज विमोहन, जन सुखकारी" है।

यह विश्व में अपनी शानी का एक ही साहित्य है। प्रमाण? हाथ कंगन को आरसी क्या। बकौल महर्षि मुक्त -

मस्ती में मस्त होकर मस्ती को लिख रहा हूँ।

मस्ती में मस्त पढ़ना दरिया नजर आयेगा ।।

यूँ तो शुद्धाशुद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसमें श्री नारद दुबेले और श्रीराम प्रसाद साहू का प्रयास प्रशंसनीय है, फिर भी कहीं-कहीं पर यदि अशुद्धि रह गयी हो तो सुधि-जन इसे सुधारकर पढ़ें और समिति को क्षमा करें। क्योंकि

अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना ।

गब्बस को मतलब है सदफ से या गौहर से ।।

अलम् !

अध्यक्ष

(डॉ. सत्यानन्द त्रिपाठी)

महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक

समिति

आरती

आरती सद्गुरुदेव नमामी । पार ब्रह्म-प्रभु अन्तर्यामी ।

अगुण अपार अलख अविनाशी । अचल विमल प्रभु सब उर वासी ॥

निर्गुण निर्विकार सुखरासी । एक अरूप अलेख अनामी ।।1।।

महिमा नेति नेति श्रुति गावें । नित्य निरंजन सब बतलावें ।॥

शेष शारदा पार न पावें । जय सच्चिदानंद अभिरामी ।।2।।

वचन किरण तम मोह विनाशक । ज्ञान सूर्य माया के शासक ॥

दिव्य दृष्टि के परम प्रकाशक । ब्रह्मादिक सुर सेव्य नमामी ॥३॥

जब तक कृपा न तुम प्रभु करते। विधि हरिहर क्या भव से तरते ॥

असविचारि गुरु भक्ति जो करते। मिलते राम उन्हें सुखधामी ॥4॥

गुरुवर चरण कमल की छाया । करती दूर ताप त्रय माया ||

जब तक पूर्ण न होवे दाया । मिलत नहीं शिव अन्तर्यामी ॥5॥

भक्ति ज्ञान वैराग्य नियम के । रूप सकल इंद्रिय संयम के ।

भूषण शम दम पंच सुयम के । श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मम स्वामी ॥6॥

जीवन धन मंजुल निज जन के । अंकुश मद मतंग जन मन के ॥

शुचि पथ परमारथ पथिकन के। इक रस आनंद रूप नमामी |17||

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

॥ बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय ॥

महर्षि मुक्त

महर्षि मुक्त जैसे थे वैसे ही थे। यदि कोई यह दावा करे कि ऐसे थे और वैसे थे, तो उनका दावा गलत ही होगा। अपने परिचय में वे स्वयं कहा करते थे - " हैं तो हम अजन्मा" लेकिन हमें आप लोगों के खातिर आना पड़ा।"

उन्होंने यह भी कहा था भगवान को तो जान सकते हो क्योंकि वह तुम्हारा आत्मा है, परन्तु मुक्त को समझना बहुत ही कठिन (असम्भव) है।' आत्मा का लक्षण होता है परन्तु इनका तो कोई लक्षण ही नहीं था। ऐसे अलक्षण को यदि कोई जान जाय तो बन्ध्या का पुत्र सिंह का शिकार कर सकता है।

अपने पचास वर्षों के अनवरत प्रचार में जिस सिद्धांत या धर्म की इन्होंने प्रतिष्ठा की उस धर्म को महात्मा करपात्री जी ने 'ज़िंदा वेदान्त' (अनुभवयुक्त ) कहा है और यह भी कहा उन्होने कि - "अभी विश्व में जिंदा वेदान्त (सत्य धर्म) का प्रचार कोई कर रहे हैं तो महर्षि मुक्त ही हैं।"

शास्त्रों ने इनका परिचय इस प्रकार दिया है -

यस्यान्तं नादि मध्यं नहि कर चरणं नाम गोत्रं न सूत्रम्,

नो जातिर्नैव वर्णाः नहि भवति पुरूषो न नपुंसो न च स्त्री।

नाकारं नैवकारं नहि जनि मरणं नास्ति पुण्यं न पापम्,

तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहज समरसं ।

विषय-सूची

तृतीयावृत्ति पर संक्षिप्त उद्बोधन

7. भगवान शंकर और माता पार्वती सम्वाद

प्रथम खण्ड़

1. शिव गीता

2. राम नाम महिमा

3. मनु शतरुपा वरदान

।। श्री गणेशाय नमः ।।

।। श्री गुरुवे नमः ।।

1. शिवगीता

नारायणोपनिषत्

ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेयेति। नारायणात्प्राणो जायते। मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणाद् ब्रह्मा जायते। नारायणाद् रुद्रो जायते। नारायणाद् इन्द्रो जायते। नारायणात्प्रजापतिः प्रजायते।

नारायणाद्वादशाऽऽदित्याः सर्वे रुद्रा सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणिछन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात्प्रवर्तन्ते। नारायणे प्रलीयन्ते।

अथ नित्यो नारायणः। ब्रह्मा नारायणः। शिवश्च नारायणः। शक्रश्च नारायणः। कालश्च नारायणः। दिशश्च नारायणः विदिश्च नारायणः। ऊर्ध्वच नारायणः। अधश्च नारायणः। अन्तर्बहिश्च नारायणः।

नारायण एवेदंसर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् निष्कलङ्को निरञ्जनो, निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति।।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

रामाय राम भद्राय, रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय, सीतायाः पतये नमः यन्मायावशवर्त्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्भमः।। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां । वन्देऽहं तमशेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्।।

अनन्त नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमत्वेन प्रस्फुरित, महामहिम, स्वात्मस्वरूप सकल चराचर वृन्द एवं समुपस्थित आत्म जिज्ञासु गण। 'उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत्।'

अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वाले भव्य जीवो। उठो। स्व- स्वरूप भगवान आत्मा में जागो और किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरण में जाकर अपना आत्म कल्याण करो। मानव जीवन का यही चरम लक्ष्य है।

यहाँ पर आध्यात्मिक प्रवचन श्री रामचरित मानस के आधार पर हो रहा है। रामचरित मानस (रामायण) भारत वर्ष की अनुपम विभूति है। यह संसार के कोने- कोने में फैला हुआ है। विदेशों में भी इसका प्रचार है। रामायण में क्या नहीं है, इसम ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, राजनीति, धर्मनीति आदि सभी कुछ भरा पड़ा है। रामायण की भाषा, अत्यन्त सरल, सरस, रोचक और भावपूर्ण है। इसके भाव सभी के समझ में आने लायक है। इसका महत्व केवल इस देश में ही नहीं, सर्वत्र इसकी प्रतिभा की छटा छिटकी पड़ रही है। हिन्दी जगत् में ऐसा ग्रन्थ न बना है और न भविष्य में इस तरह की आशा है। इसमें चारों वेद, छः हों शास्त्र, उपनिषद्, श्रुति, स्मृति आदि सभी का समन्वय है।

व्यवहार जगत् में पिता के प्रति पुत्र का, पुत्र के प्रति पिता का, भाई के प्रति भाई का, स्त्री के प्रति पुरुष का, पुरुष के प्रति स्त्री का, गुरु के प्रति शिष्य का, शिष्य के प्रति गुरु का, राजा के प्रति प्रजा का, प्रजा के प्रति राजा का, स्वामी के प्रति सेवक का, सेवक के प्रति स्वामी का, क्या कर्त्तव्य है? रामायण में यह सब मिलेगा। प्रत्येक की मर्यादा का यहाँ उल्लेख है। यह एक अलौकिक ग्रन्थ है।

बोधवान होकर व्यवहारिक जगत् में, व्यवहार कैसे करना है, यह रामायण सिखाती है।

जिस देशमें ईश्वर और धर्म के प्रति स्थान नहीं है, उस देश में भी राजनैतिक दृष्टिकोण से लोग इसे अपनाते हैं।

स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा ।

भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ।।

अर्थात् मैंने (तुलसीदास ने) अपने अन्तःकरण के सुख के लिए इसकी रचना की। तब यहाँ पर शंका होती है कि क्या गोसाई जी महाराज बड़े स्वार्थी थे?

नहीं! इसका दूसरा अर्थ -

"शुष्ठ अन्तःकरण", याने स्वान्तःकरण अर्थात् जिनके सुन्दर पवित्र अन्तःकरण हैं, उनके लिए इस ग्रन्थ की रचना की गयी, जिससे "मतिमञ्जुलमातनोति" उनकी कोमल बुद्धि प्रसारित हो। हृदय मोम बने।

"स्वान्तः सुखाय" जिनके शुष्क हृदय हैं, उन्हें हरा-भरा करने के लिए, श्रुतियों, स्मृतियों, वेदों तथा शास्त्रों सभी का निचोड इस ग्रन्थ में भरा गया।

वेदों की रचना ब्रह्मा ने नहीं की, यह तो ब्रह्मा के मुख से निकले, इसी प्रकार रामायण की रचना, तुलसीदास ने नहीं किया, इसकी रचना तो शिवजी के द्वारा पहिले से ही की गई थी और उन्होंने इसे अपने मन में रखा था, जिसको सुन्दर समय पाकर उन्होंने माता पार्वती को सुनायी। इसलिए इस ग्रन्थ का नाम "रामचरितमानस'" पड़ा, जो तुलसीदास जी के मुख से निकला है।

रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ।।

तातें रामचरितमानस बर। घरेउ नाम हियें हेरि हरषि हर ।।

भैय्या। रामचरितमान से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है।

भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ।

याभ्यां बिना न पश्यन्ति, सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् ।।

माता पार्वती श्रद्धा रूप और भगवान शंकर विश्वास रूप हैं, क्योंकि सारे चराचर का अस्तित्व, विश्वात्मा भगवान राम (ईश्वर) 'मैं' आत्मा रूप में, रग-रग में व्यापक है। फिर भी उसे बिना श्रद्धा और विश्वास के देख नहीं सकते। मानसकार कहते हैं -

वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् ।

यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ।।

अर्थात् नित्य बोधस्वरूप गुरु अहं वन्दे, शंकर रूप गुरु की मैं वन्दना करता हूँ, क्योंकि नित्य ज्ञान-स्वरूप गुरु की उपमा भगवान शंकर से दी गयी।

जैसे, द्वितीया का चन्द्रमा यद्यपि हँसिया के समान टेढा होता है। परन्तु, फिर भी भगवान् शंकर के मस्तक में रहने के कारण उनके आश्रित होने से संसार उसकी वन्दना करता है, इसी प्रकार यह रचना, यद्यपि टेढी-मेढी है, फिर भी नित्य बोधस्वरूप भगवान शंकर के आश्रित होने के कारण जगत वन्दनीय है।

धार्मिक तत्त्व के पर्वत से अभिभूषित रम्य मनोहर है ।

राम की भक्ति अहै इसमें, भरपूर भरा जल सुन्दर है ।।

मौक्तिक हैं मिलते उपदेश, अलभ्य महा सुख निर्झर है ।

प्रेमी मराल गणों के लिए, यह मानस मान सरोवर है ।।

तुलसीकृत राम कथा जग में, नर नारिन तारन को पुल सी ।

पुलसी भव सागर पारन को, पढ़के मन गाँठ गई खुल सी ।

खुलसी गई पापन की गठरी, घुल सी गई जनता अरु हुलसी ।

हुलसी जनता, हुलसी वसुधा, हुलसी-हुलसी, जन के हुलसी ।।

एक बार हनुमान जी ने पहाड़ पर अपने नाखून से पत्थर गढ़-गढ़ कर सातो काण्ड रामायण लिखा और वे उस पहाड़ को भगवान राम के पास ले जाकर विनीत भाव से बोले- "भगवन! मैं सरकारी चरित्र लिख कर लाया हूँ, आप इसे देखकर इसमें अपना हस्ताक्षर कर दीजिये।"

भगवान राम ने उसे ध्यान से देखा तथा पढकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हनुमान जी तुमने बहुत परिश्रम किया है। भैया, तुम्हारा यह परिश्रम प्रशंसनीय है। परन्तु, देखो अभी-अभी श्री वाल्मीकि जी भी एक रामायण लिखकर ले आये थे। मैंने उसमें अपने हस्ताक्षर कर दिए है। अब तुम इसे मेरी आज्ञा से उनके पास ले जाओ और उनसे अपने हस्ताक्षर करने के लिए कहना, यदि वे अपना हस्ताक्षकर कर देते हैं तो उसे मेरा हस्ताक्षर समझना।

भगवान राम की आज्ञानुसार हनुमान जी उस पहाड़ को उठाकर श्री वाल्मीकि जी के पास ले गये, वाल्मीकि जी उस समय किसी समुद्र के किनारे रहते थे। श्री हनुमान जी ने उन्हें रामाज्ञा सुनाकर उसमें हस्ताक्षर करने को कहा। वाल्मीकि जी ने उसे इधर-उधर से देखा और उपेक्षा की भावना से यह कहकर इसमें सब बातें स्पष्ट नहीं लिखी गयी हैं, इसमें गोसा पर्दा (लुका-छिपी की बातें) है। उसे समुद्र में फेंक दिये। इस पर हनुमान जी बड़े दुःखी और क्रोधित हुए। वे क्रोध में भरकर बोले- देखो, मैं इतने परिश्रम और श्रद्धा से सरकारी चरित्र लिखकर भगवान के पास ले गया। उन्होंने आपके पास भेजा, परन्तु आपने मेरे परिश्रम की उपेक्षा करते हुए तुच्छ समझकर अभिमानपूर्वक उसे समुद्र में फेंक दिया। आपको अपनी कविता का इतना अभिमान है। अब मैं आपको श्राप देता हूँ कि यद्यपि ब्रह्मनिष्ठ का पुनर्जन्म नही होता, परन्तु फिर भी आपको जन्म लेना पड़ेगा और आपने जिस रामायण को उपेक्षापूर्वक समुद्र में फेंका है, उसी को अपने ही हाथों से लिखना पड़ेगा। वाल्मीकि जी भी कम नहीं थे, उन्होंने भी हनुमान जी को श्राप देने के लिए कमण्डल से जल उठाया। हनुमानजी तुरन्त समझ गये और वे उनके चरणों में गिर कर नम्र भाव से कहने लगे - "भगवन्! ऐसा मत कीजिए। इसमें आपके द्वारा सारे विश्व का कल्याण होना है। कलियुग के जीवों के उद्धार के लिए आप निमित्त होंगे। अतः, क्षमा कीजिए और संसार के जन कल्याण के लिए मेरा अभिशाप स्वीकार कीजिए। इस रामायण को लिखते समय जहाँ कहीं पर आप भूलेंगे, मैं समय-समय पर आकर आपकी सहायता करूँगा।" इस पर वाल्मीकि जी शान्त हो गये। भैय्या ! यह गोपनीय रहस्य है। बड़े-बड़े महात्माओं के द्वारा तथा हमने स्वयं कुछ काल एकान्तवास करके इसका अध्ययन किया है, यह कहीं नहीं लिखा है। इस तरह वाल्मीकि जी ही तुलसीदास हुए और इस रामायण को लिखे।

कलि कुटिल जीव निस्तार हित. वाल्मीकि तुलसी भये ।।

वाल्मीकि जी ने जो कहा था कि इसमें बातें साफ-साफ नहीं लिखी गयी हैं, लुका-छिपी की गयी है, वह यह है कि इन्द्र के पुत्र जयन्त के संबंध में जब सीताजी के लिए "सीता चरन चोंच हति भागा" लिखा है। इसको वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि जयन्त ने सीताजी के स्तन में चोंच मारा। अब तुलसीदास जी भी चोंच मारना, लिख तो वही रहे हैं, परन्तु कहाँ पर मारा यह नहीं बता रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि -

"सीता चरन चोंच हति भागा" अर्थात् जयन्त ने सीता जी को अपने चरण से अर्थात् पंजों से और चोंच से आहत किया, मारा। चरण और चोंच दोनों से मारा, पर कहाँ पर? यह नहीं बताया। अपने शब्दों में नहीं कहा, पर भाव स्तन पर मारने का ही रखा, क्योंकि जिस समय चोंच और चरण मारा, उस समय भगवान राम, माता सीता जी के जंघे पर सिर रखकर लेटे हुए थे। इस परिस्थिति में जयन्त यदि सीताजी के चरण में चोंच मारता तो वह भगवान राम को कैसे पता चलता? क्योंकि पैर से खून बहता, तो वह नीचे की ही ओर जाता, जिसे भगवान राम लेटे-लेटे नहीं जान सकते। स्तन में ही चोंच मारने पर खून बहने पर वे तुरन्त लेटे-लेटे ही जान गये-

"चला रुधिर रघुनायक जाना ।"

चोंच स्तन में ही मारा गया तभी तो भगवान बिना बताये लेटे-लेटे ही जान गये। इस तरह तुलसीदास जी ने चोंच के स्थान को अपने मुँह से व्यक्त नहीं किया, क्योंकि सीता जी के प्रति उनकी माता की दृष्टि थी। अतः, ऐसा कहना मर्यादाविहीन था।

इसी को गोसा पट्टी कहकर, वाल्मीकि जी ने क्रोध किया था और उनके द्वारा लिखी गयी रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। इसी तरह कहीं-कहीं कुछ और प्रसंग है। भैय्या, यह अभूतपूर्व रचना है, इसमें ऐसे-ऐसे मार्मिक स्थल हैं कि बिना महान् पुरुषों की कृपा के लगते नहीं, चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो। रामायण की रचना करते समय, हनुमान जी ने सहायता कहाँ पहुँचायी है, इस प्रसंग पर थोड़ा प्रकाश डाला जा रहा है।

बालकाण्ड में सीता स्वयंवर के समय एक प्रसंग आता है कि -

संकर चापु जहाजु, सागरु रघुबर बाहुबल ।

बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमहिं मोह बस ।।

सोरठा के तीन चरण की रचना जब तुलसीदास जी ने कर ली, तब वे सोचने लगे कि मैंने शंकर जी के धनुष को, जहाज कहा और भगवान राम की भुजाओं के बल को सागर की उपमा दी, जहाँ कि जहाज तैर रहा है, अब जितने राजे-महाराजे, सन्त- महात्मा, ऋषि-मुनि उस स्वयंवर में उपस्थित हैं, वे सब-

"बूड़ेउ सकल समाज ॥"

लिख डालने पर डूब गये। तब वे सोचने लगे कि यह मैंने क्या लिख दिया। डूबे तो अभिमानी राजे-महाराजे ही, जिनको भगवान राम की भुजाओं के बल का अज्ञान था और जो धनुष को नहीं तोड़ सकने पर लज्जित होकर, अपनी-अपनी जगह पर जा बैठे थे। उनका धनुष तोड़ने के लिए उठना, मानों चाप रूपी जहाज पर चढ़ना है और उसे नहीं तोड़ सकना ही डूब जाना है। तो डूबे तो यही लोग, न कि वहाँ उपस्थित सन्त-महात्मा, ऋषि-मुनि आदि लोग। परन्तु, मैंने "बूड़ेउ सकल समाज" लिखकर सबका डूब जाना लिख डाला और लिखा हुआ काटा नहीं जा सकता, उस पर हरताल नहीं फेरा जा सकता। अब, आगे क्या कहा जाये? इस उलझन को कैसे सुलझाऊँ। बस, इसी चिन्ता में वे बड़ी देर तक सोचते बैठे रहे, जब वे इस कठिनाई को नहीं हल कर सके, तब अन्त में यह सोचकर कि पहिले स्नान कर आवें, फिर शांत चित्त से और ठण्डे दिमाग से इसे सोचेंगे, वे अपना कमण्डल उठाये और गंगा स्नान को चल दिये। वहाँ से लौटकर आने पर निश्चिन्त हो, जब वे फिर लिखने बैठे, तब उस सोरठा को पूरा लिखा पाया। उसका चौथा चरण पूरा हो चुका था। लिखा था-

"चढ़े जो प्रथमहिं मोह बस ।।"

इसका मतलब था, सब नहीं डूबे, वे ही डूबे, जिन्हें भगवान राम की भुजा के बल का अज्ञान था और जो अपनी ताकत आजमाने धनुष तोड़ने उठे थे। अर्थात्, उस जहाज पर बैठे थे। तुलसीदास जी समझ गये कि यह सहायता अर्थात् चौथे चरण की पूर्ति, हनुमान जी द्वारा की गयी है।

यह एक सरोवर है। मानसकार कहते हैं कि तालाब में घाट होते हैं, इस मानसरोवर में चार घाट हैं। कोई भी कथावाचक चार ही घाट में कथा करते हैं- 1. भगवान शंकर और पार्वती, 2. महात्मा कागभुसुण्डी और गरुड़, 3. महर्षि याज्ञवल्क्य और भारद्वाज और 4. गोसाई तुलसीदास और भक्तगण। ये चारों के संवाद ही चार घाट हैं-

सुठि सुन्दर संवाद बर, बिरचे बुद्धि बिचारि ।

तेइ एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥

यही इस पवित्र और सुन्दर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। चार घाट के चार नाम हैं- 1. राजघाट (ज्ञान घाट), 2. प्रजा घाट (कर्म घाट), 3. स्त्री घाट (भक्ति घाट), 4. गौ घाट (जहाँ पर सभी विषयों पर समन्वय हो, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सबका मिश्रण)।

इन घाटों में जहाँ कहीं भी ज्ञान का प्रसंग आया है, वह माता पार्वती और भगवान शंकर के प्रसंग में आया है। जहाँ कहीं विधि-निषेध का प्रसंग है, वहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद है। जहाँ कहीं भक्ति का विवेचन हुआ है, वह महात्मा कागभुसुण्डी और गरुड़ के संवाद में है और रामायण में जिस प्रसंग में, ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, वैराग्य भी हो, सभी का समन्वय हो तो समझ लेना कि यह गोस्वामी तुलसीदास जी का गौ घाट है और घाटों में तो सीढियाँ बनी रहती हैं, मगर गौ घाट में कोई सीढ़ी नहीं होती, यह ढालू और सलामीदार होती है, जिसमें कि वहाँ लूले, लँगड़े, अन्धे, अपाहिज, पशु-पक्षी आदि सभी जाकर पानी पी सकें। इसलिए, इस घाट का नाम गौ घाट पड़ा। जैसे, रामायाण का अयोध्याकाण्ड, लक्ष्मण गीता है (लक्ष्मण-निषाद संवाद)।

बोले लखन मधुर मृदु बानी। ग्यान बिराग भगति रस सानी ।। से लेकर

सखा समुझि अस परिहरि मोहू। सिय रघुबीर चरन रत होहू ।। तक।

ऐसे प्रसंग जहाँ पर आवे तो समझ लेना कि यह गोसाई जी का घाट है, इसमें सात सीढ़ियाँ हैं -

सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ग्यान नयन निरखत मनमाना ।।

सातों काण्ड सात सीढ़ियाँ हैं। ज्ञान की सात भूमिका ही सात सीढ़ियाँ हैं। 1. शुभेच्छा, 2. विचारणा, 3. तनुमानसा, 4. सत्वापत्ती, 5. असंसक्ति, 6. पदार्थाभावनी, 7. तुर्यगा।

1. शुभेच्छा (बालकाण्ड) -

शुभेच्छा से भरा पड़ा है। महर्षि भारद्वाज की इच्छा हुई कि मैं भगवान राम की कथा सुनूँ। माता सती की इच्छा हुई, कि मैं रामचरित्र सुनूँ। महाराज दशरथ की इच्छा हुई कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाऊँ। राजा जनक की इच्छा हुई कि सीता स्वयंवर करूँ।

2. विचारणा (अयोध्याकाण्ड) -

श्रवन समीप भये सित केसा, मनहुँ जरठपनु यह उपदेसा ।

इसलिए, श्रीराम को युवराज पद दे देने का विचार हुआ। देवताओं का विचार हुआ कि अगर राम राज्य में फँस गये, तो हम सबों का बड़ा अहित होगा। अतः, सरस्वती को भेजकर मंथरा की बुद्धि पलटने का विचार हुआ। मंथरा का विचार कैकेई को मंत्रणा देने का हुआ। सीता जी और लक्ष्मण का विचार हुआ कि हम भी सरकारी सेवा में राम के साथ वन जायें। महात्मा भरत का विचार हुआ कि "देखें बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जरनि न जाइ" अयोध्यावासी तथा गुरु वशिष्ठ और जनक का विचार चित्रकूट जाने का हुआ। मतलब यह कि अयोध्याकाण्ड 'विचारणा' भूमिका से भरा पड़ा है।

3. तनुमानसा (अरण्यकाण्ड)

लक्ष्मण के सात प्रश्न-"कहहु ग्यान बिराग अरु माया" माया, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति क्या है और जीव, ईश्वर का भेद क्या है? इस भूमिका में इन सबों का निश्चय हुआ।

4. असंसक्ति (सुन्दरकाण्ड) -

सब कुछ त्यागकर विभीषण भगवान की शरण में आता है -

जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ।।

सब कै ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ।।

समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भय नहिं मन माहीं ।।

अस सज्जन मम उर बस कैसे। लोभी हृदय बसइ धनु जैसे ।।

तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । घरउँ देह नहि आन निहोरे ।।

देखो, अवतार लेने का जो कारण है, उसका पता इस चौपाई से चलता है। अजन्मा भगवान का जन्म क्यों होता है। सर्व त्याग का फल यही हुआ कि विभीषण की सन्त श्रेणी में गणना हो गयी और साथ ही त्रैलोक्य का स्वामी हो गया। यह भगवत् शरणागति का फल है।

6. पदार्थाभावनी (लंकाकाण्ड) -

जगदाकार वृत्ति का लोप होकर ब्रह्माकार वृत्ति का होना।

दोहा-

बिस्वरूप रघुबंस मनि करहु बचन बिस्वासु ।

लोक कल्पना बेद कर। अंग अंग प्रति जासु ।।12 (क) ।।

ऐसा मन्दोदरी ने रावण से कहा है।

7. तुर्यगा -

उत्तरकाण्ड सबसे भरा हुआ है। पूर्ण ज्ञान और भक्ति का उदय इसमें ज्ञान दीपक, सन्त लक्षण, महात्मा कागभुसुण्डी जी की कथा है।

सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ग्यान नयन निरखत मनमाना ।।

भैय्या! जिनके ज्ञान रूपी नेत्र हों, वही इसका जल पी सकता है। आँख वाला ही इस सरोवर की सीढियों से उतरकर उसमें स्नान कर सकता है, जलपान कर सकता है, अज्ञानी अंधों के वश की बात नहीं है। वे यहाँ नहीं आ सकते। जो प्रसंगानुसार अर्थ करते हैं और समझते हैं, वे ही इस सरोवर के रक्षक हैं।

जिन्होंने सन्त समागम किया है, सन्तों के चरणरज का अपने मस्तक पर अभिषेक किया है, वे ही इसके अधिकारी हैं।

जो विश्वास और श्रद्धा से विहीन हैं, सन्तों का कभी संग नहीं किया है, वे इसके अनधिकारी हैं।

दोहा-

श्रोता वकता ग्याननिधि, कथा राम कै गूढ़ ।

किमि समुझौं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित बिमूढ़ ।।30 ख।।

इसके श्रोता और वक्ता दोनों को ज्ञान निधि होना चाहिए तभी यह समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है, जब तक सत्य वस्तु 'मैं' आत्मा चराचर का अस्तित्व सर्व का 'मैं' को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक श्रीराम चरित मानस को न कोई समझा सकेगा और न कोई समझ सकेगा। सन्तों की कृपा से ही यह समझा जा सकता है। इसलिए -

जो नहाइ चह एहिं सर भाई। सो सतसंग करउ मनलाई ।।

कथावाचक तीन प्रकार के होते हैं -

1. विषय सूची, रुचिर शब्दावली के ही विवेचन करने वाले होते हैं, उनको अमुक शब्द रामायण में कहाँ-कहाँ पर कितनी बार आया है। बस, इसी की रोचक व्याख्या करने और अपनी मिथ्या पाण्डित्य और विद्वत्ता के प्रदर्शन में ही आनन्द आता है। लोग भी समझते हैं कि पण्डितजी कितने महान विद्वान हैं, सारी रामायण इनके करतल गत हैं। इस व्याख्या से न तो श्रोता के पल्ले कुछ पड़ना है और न वक्ता के।

2. इतिहास, लीला भाग के ही कथन करने वाले होते हैं।

3. तत्त्व का विवेचन करने वाले होते हैं।

रामायण का अर्थ होता है-राम, अस्य, अयन अर्थात रामायण, अयन का अर्थ होता है-विश्राम, निवास। इस तरह राम का जो विश्राम स्थल, निवास स्थान है, उसको कहते हैं, रामायण। राम जिसमें व्याप्य हैं, उसको कहते हैं अयन और जो व्यापक है, उसको कहते हैं, राम। दोनों मिलकर हो गया, रामायण।

व्याप्य 'अयन' है, और व्यापक 'राम' हैं। यदि, अयन नहीं होगा तो राम व्यापेगा किसमें और राम नहीं होगा तो अयन किसका होगा? जैसे, इस मकान में कोई नहीं रहेगा तो मकान रहेगा क्या? नहीं और मकान नहीं रहेगा तो रहने वाला कहाँ रहेगा? इसी प्रकार तृण से आदि ब्रह्मा पर्यन्त अयन हैं और उसमें जो व्यापक है, वह राम है। दोनों मिलकर हो गया रामायण।

एक तृण से लेकर ब्रह्मा तक क्या कोई ऐसी वस्तु है, जिसमें 'है' अस्तित्व सामान्य चेतन न हो? 'है' सबमें है। बिना 'है' अस्तित्व के किसी की भी सिद्धि नहीं। 'है' के बिना 'है' नहीं और 'है' के बिना 'नहीं' नहीं। 'हैं' के बिना न 'है' है और न 'नहीं' है। दोनों की सिद्धि 'है' करके ही है। 'है' से कोई देश, काल, वस्तु खाली नहीं है। यही अस्तित्व 'मैं' आत्मा भगवान राम की व्यापकता है। अस्तित्व पर जो आधारित है, वह है अयन। राम का अर्थ होता है-

"यस्मिन रमन्ते योगिनः सः रामः ।''

जिसमें, योगी महात्माजन रमते हैं, रमण करते हैं, मस्त रहते हैं, खेलते- कूदते, खाते-पीते, चलते-फिरते, देखते-सुनते, सोते-जागते और निवास करते हैं, उसे कहते हैं 'राम'।

प्रश्न होता है- किसमें योगी, महात्मा जन रमण करते हैं? उत्तर है- "चराचरे सुभूतेषु रमन्ते, यस्मिन, सः रामः।"

जो सारे चराचर में रम रहे हैं, अस्तित्व, सत्तामात्र है, सत्ता पद है, उसी में योगीजन रमते हैं। किसमें? अरे, जो सारे चराचर में रम रहे हैं, उसमें। जो सारे चराचर में रम रहे हैं, इसका क्या भाव है?

सुन्दरकाण्ड के मंगलाचरण का एक श्लोक है -

नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये ।

सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा ।।

आत्मा कहते हैं, अस्तित्व को। जो अस्तित्व 'मैं' आत्मा 'राम' सारे चराचर में है, वही 'मैं' हूँ। यही 'राम' शब्द का लक्ष्य है। 'रमुक क्रीडायां' धातु से राम शब्द बनता है। जिस चराचर में रमें हैं और जो सारे चराचर में रमे हैं, दोनों को मिलाकर हो गया रामायण।

देखो, इस हार (फूल की माला) में प्रत्येक फूल का आधार है, धागा। अगर इस हार से धागा निकाल लिया जाय, तो हार का अस्तित्व खतम हो जायेगा। हार नहीं रह सकेगा। इसी तरह जिसको तुम संसार कहते हो, उसका आधार 'मैं' आत्मा ही तो हूँ। जिस आधार पर संसार रूप दिखाई दे रहा है। क्या वह 'मैं' से भिन्न है? यदि 'मैं' आत्मा आधार न रहूँ तो संसार किसके आधार पर टिकेगा? यह रहेगा कहाँ? फिर, किसको संसार कहोगे? इसलिए, तृण से लेकर ब्रह्मा तक सर्व का आधार 'मैं' आत्मा ही हूँ।

भैय्या! फिर समझो देखो, यह अटल सिद्धांत है कि जो जिसमें व्यापक होता है, वही उसका आधार होता है। जो जिसका आधार होता है, वही उसका कारण होता है और जो जिसका कारण होता है, वही उसका स्वरूप होता है।

विषय समझो देखो, यह डण्डा है। इस डण्डे में लकडी व्यापक है। इस डण्डे के रग-रग में लकड़ी परिपूर्ण है। डण्डे में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहाँ लकड़ी न हो, इस तरह डण्डे में लकड़ी व्यापक हुई।

डण्डे का लकड़ी आधार है। यदि, इसमें से लकड़ी निकाल लो तो डण्डा रहेगा? नहीं। डण्डे का अस्तित्व खतम। इसलिए डण्डे का आधार लकड़ी है। डण्डे का कारण, लकड़ी है। यदि लकड़ी न होगी तो डण्डा किसको कहोगे? बिना लकड़ी के डण्डा नहीं रह सकता। अतः, लकड़ी डण्डे का कारण है और डण्डा का लकड़ी ही असली स्वरूप है। लकड़ी ही है, जो डण्डा है।

इसी तरह 'है' अस्तित्व सामान्य चेतन (विशेष चेतन 'मैं' आत्मा भगवान राम) सर्व में व्यापक है, सर्व का आधार है, सर्व का कारण है। सर्व का वही रूप ही है। उससे भिन्न एक तृण की भी अलग सत्ता नहीं। सर्व वही है।

राम का अर्थ होता है-देखो 'राम' में दो अक्षर हैं, रा और म। 'रा' का अर्थ होता है-तत्, अर्थात् 'वह' और 'म' का अर्थ होता है-त्वं, अर्थात् तू। अब दोनों अक्षरों को मिला दो, मिलाप हुआ तत् त्वम्। असि अर्थात् 'है' इस तरह राम का अर्थ हुआ तत्त्वमसि, अर्थात् 'वह तू है।' तुम स्वयं राम हो। राम से भिन्न एक कण भी नहीं। रामोपनिषत् में है - "सत्वाच्यस्तू राकारास्यात्।"

राम कथा का स्वरूप क्या है?

जेहि महँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ।।

जिसके आदि में, मध्य में और अन्त में, भगवान राम 'मैं' आत्मा का ही दिग्दर्शन हो, अनुभूति हो यही राम कथा का स्वरूप है।

एक ही चौपाई में सातों काण्ड रामायण इस तरह है।

गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू ।।

1. गई बहोरि - बालकाण्ड है।

आशा जो चली गयी थी, वह वापस आ गयी। दशरथ की पुत्र की आशा चली गयी थी। परन्तु, पुत्र हुए और आशा लौट आयी। जनक की आशा चली गयी थी कि धनुष को अब कोई नहीं तोड सकता।

तजहु आस निज-निज गृह जाहू। लिखा न बिधि बैदेहि बिबाहू ।।

यह गयी हुई आशा वापस आ गयी।

2. गरीब निवाजू (अयोध्याकाण्ड) कहाँ केवटऔर कहाँ राम।

केवट कहता है कि -

"मोहि राम राउरि आन, दसरथ सपथ सब साची कहौं।।"

"तुम्हारे बाप की कसम खाकर कहता हूँ"

उसका ऐसा कहना भगवान राम अथवा राजा राम दोनों के पोजीशन के खिलाफ था और केवट के अधिकार के बाहर था, परन्तु राम की -

दोहा-

सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे ।

बिहसे करुना ऐन, चितइ जानकी लखन तन ।।100।।

ऐसी दृष्टि थी।

3. सरल (अरण्यकाण्ड) -

शबरी के आश्रम में भगवान राम ने जो सरलता दिखाई, वैसी सरलता सिवा भगवान राम के और कौन दिखा सकता है। शबरी में भेद का अभाव था और श्रीराम में व्यक्तित्व का अभाव था। यदि, शबरी अपने में और भगवान राम में भेद मानती कि मैं एक नीच जाति की भीलनी हूँ और ये भगवान हैं, राजा राम हैं। तो, क्या वह अपना जूठा बेर उन्हें खिला सकती थी? नहीं और राम इसी तरह अपना व्यक्तित्व रखते तो वे जूठे बेर खा सकते थे? तब दोनों में कौन-सा भाव था?

उत्तर है- "सहज सनेह" इसमें विधि-निषेध नहीं होता।

4. सबल (किष्किन्धाकाण्ड) -

दोहा-

सुनु सुग्रीव मारिहउँ, बालिहि एकहि बान ।

ब्रह्म रुद्र सरनागत, गएँ न उबरिहिं प्रान ।।6।।

विश्व विजयी बाली को, जिससे युद्ध करने जो कोई भी सामने आता था तो उसका आधा बल वह खींच लेता था, ऐसे बाली को एक ही बाण में मारूँगा, दो बाण से नहीं, ऐसा कहना यह सबलता है।

5. साहिब (सुन्दरकाण्ड) -

अगर, कोई सरकार है तो राम ही है, बाकी सब बेकार है। साहिबी यदि दिखाई है तो राम ने। समुद्र में अभी पुल बँधा नहीं, युद्ध हुआ नहीं, जय-पराजय का कुछ पता नहीं। समुद्र का जल मंगवाया और विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। तिलक सार दिया।

6. रघु (लंकाकाण्ड) -

रघु-जीव "रमुक क्रीडायां' धातु। विषयों में जो रमे, उसे रघु कहते हैं। तो, यहाँ लंका काण्ड में जो-जो मरते गये, सब रामाकार होते गये।

7. राजू (उत्तरकाण्ड) -

राजा राम की महिमा क्या थी और राम राज्य की कैसी महिमा थी, यह काण्ड इससे भरा पड़ा है।

इस रामचरित मानस में, विविध प्रकार के जो छन्द हैं, वे भाँति-भाँति की मछलियाँ हैं।

धुनि, अवरेब, कबित गुन जाती, मीन मनोहर ते बहुभाँती ।

धुनि, जो छन्द है वह रोहू मछली है। रोहू मछली खूब गहरे जल में रहती है, ये बहुत थोड़ी होती है। मानसरोवर के अन्दर रोहू क्या है? दो-दो, तीन-तीन अक्षर के छन्द जिनके शब्द थोड़े हैं। परन्तु भाव, बड़े गंभीर हैं, विस्तृत हैं। जैसे -

दोहा-

गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न ।

बंदउँ सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥8।।

ये धुनि छन्द है, जो रोहू मछली के समान है। रामचरित मानस में ऐसे छन्द बहुत थोड़े हैं। अवरेव, जो छन्द हैं, वह चढ़वा मछली है, आगे का भाव पीछे को प्रकाशित करता है, जैसे- राम कथा कलि बिटप कुठारी, आदि। गुण, जो छन्द है, वह शहरी मछली है।

जैसे- "भव-भव विभव पराभव कारिनि" आदि।

जाति, जो छन्द है, वह शबरी मछली है।

जैसे-

मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुन्दर साँवरो।

अच्छा तो भैय्या! आओ, पहले राजघाट में ही स्नान करें। यह ज्ञान घाट है, जहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर स्नान करते हैं। इसको माता पार्वती और भगवान शंकर का संवाद कहते हैं। सन्त समाज में इस प्रसंग को "शंकर गीता" कहते हैं। लोकोक्ति है कि- बाल का आदि, अयोध्या का मध्य, उत्तर का अन्त, समझै सोई सन्त। यह प्रसंग बाल का आदि ही है -

माता जी भगवान शंकर से पूछती हैं कि हे भगवन्!

प्रभु समरथ सर्वग्य सिव । सकल कला गुन धाम ।।

जोग ग्यान बैराग्य निधि । प्रनत कलपतरु नाम ।।

जौं मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानिअ सत्य मोहि निज दासी ।।

तौं प्रभु हरहु मोर अग्याना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ।।

जासु भवनु सुरतरु तर होई । सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥

ससिभूषन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ।।

प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी ।।

सेस सारदा वेद पुराना । सकल करहिं रघुपति गुनगाना ।।

तुम्ह पुनि राम-राम दिन राती । सादर जपहु अनंग आराती ।

रामु सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई ।।

आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याणस्वरूप हैं। योग, ज्ञान और वैराग्य के भण्डार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है।

हे सुख स्वरूप! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने चरण की सच्ची दासी समझते हैं, तो हे नाथ! भगवान राम के प्रति मेरा जो अज्ञान है, उसे दूर कीजिये।

जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह दरिद्रता का दुःख भोगता है, यह भला कैसे संभव है? इसी प्रकार आपके चरणों के सान्निध्य में रहकर अज्ञान जनित दुःख मुझमें रहे यह कैसे सहन हो सकता है? परमारथवादी ऋषि-मुनि राम को अनादि, अजन्मा, ब्रह्म बताते हैं। शेष शारदा, वेद और पुराण जिनकी महिमा गाते हैं और फिर आप भी तो दिन-रात प्रेमपूर्वक राम-राम जपा करते हैं। तो प्रभो! क्या वे राम यही हैं, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं अथवा अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और राम है?

दोहा-

जौं नृपतनय त ब्रह्म किमि नारि विरहँ मति भोरि ।

देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ।। 108।।

चरित्र तो देखती हूँ कि "नारि विरहँ मति भोरि" स्त्री के वियोग में पागल बने पेड़-पौधे, पशु-पक्षी से पता पूछते जंगलों में भटक रहे हैं।

हे खग मृग, हे मधुकर श्रेनी, तुम्ह देखी सीता मृगनैनी ।

और महिमा सुनती हूँ कि

यद्भयाद्वाति वातोऽयं, सूर्यस्तपति यद्भयात् ।

वर्षतीन्द्रोदहत्यग्रिः मृत्युश्चरति यद्भयात् ।।

जिसके भय से वायु बहती है, जिसके भय से सूर्य तपता है, जिसके भय से इन्द्र वर्षा करता है और जिसके भय से काल सारे चराचर को ग्रसता है।

विधि हरि हरु ससि रबि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला ।।

अहिप महिप जहँ लगि प्रभु ताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥

करि विचार जिर्यं देखहु नीके । राम रजाइ सीस सब ही के ।।

तो कौन राम है? भगवन्! मेरी बुद्धि भ्रमित हो गयी है।

जौं अनीह ब्यापक बिभु कोऊ । कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥

अग्य जानि रिस उर जनि घरहू। जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहू ।।

यदि, इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ! मुझे उसे समझाकर कहिये। मुझे अज्ञ जानकर मन में क्रोध न लाइये, जिस तरह मेरा मोह दूर हो, वही कीजिये।

दोहा-

बन्दउँ पद घरि घरनि सिर, विनय करउँ कर जोरि ।

बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धान्त निचोरि 109।।

हे प्रभो! मैं पृथ्वी पर सिर टेककर श्री चरणों की वन्दना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिये।

जदपि जोषिता नहिं अधिकारी। दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ।।

गूढ़उ तत्त्व न साधु दुरावहिं । आरत अधिकारी जहँ पावहिं ।।

यद्यपि, स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। सन्त लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ से गूढ़ तत्त्व भी उनसे नहीं छिपाते। माताजी का यह मौलिक प्रश्न है। इसी प्रश्न का उत्तर सारी रामायण है।

माताजी का कहना है कि यदि राम ब्रह्म है तो यह मनुष्यों का सा चरित्र कैसा? जिसमें योगी रमते हैं, जो व्यापक हैं, अखण्ड हैं, वे कौन राम हैं और यै कौन हैं जो "नारि विरहँ मति भोरि" आप इस तरह समझाइए कि जो वेदों का सार हो और श्रुतियों का निचोड़ हो। माता जी का प्रश्न कितनी गहराई का है। तो भैय्या! इस प्रश्न का उत्तर भी तो अत्यन्त गहराई में मिलेगा। इसीलिए, भगवान शंकर दो घड़ी ब्रह्मानन्द में डूब गये। समुद्र की तह में डूबने से ही मोती आदि बहुमूल्य रत्न मिलते हैं।

देखो भावना चार हैं-

1. असत् भावना - ईश्वर नहीं है।

2. विपरीत भावना - जीव-जीव है, ईश्वर-ईश्वर है। जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है।

3. सम्भावना - शायद ईश्वर है। सम्भव तो है, पर निश्चय नहीं है।

4. असम्भावना - जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता।

भगवान आत्मा को ये भाव ढाँकने की कोशिश करते हैं। अरे! ये तो इन्हें स्पर्श तक नहीं कर सकते, ढाँकना तो दूर रहा।

असत भावना वाले से यह प्रश्न है कि -

"ईश्वर नहीं है" ऐसा जो तुम कह रहे हो, तो ईश्वर के नहीं होने का अनुभव किसने किया?

उसका उत्तर है, 'मैं' ने किया।

अब विपरीत भावना वाले से प्रश्न है कि तुम जो कहते हो कि जीव-जीव है, और ईश्वर-ईश्वर है। जीव अनेक हैं और ईश्वर एक है। इस तरह जीव और ईश्वर का इस रूप में अनुभव किसने किया?

वह उत्तर देता है कि 'मैं' ने किया।

अब सम्भावना वाले से ही यही प्रश्न है, तब वह भी यही उत्तर देगा कि 'मैं' ने ही अनुभव किया है, तभी अपना अनुभव सामने रखा है, दूसरा कौन अनुभव करेगा।

अब चलो चौथे महाशय से पूछें- भैय्या! तुम जो कहते हो कि जीव कभी ईश्वरहो नहीं सकता। तुम्हारा यह कहना, सुनकर कहना है या अनुभव करके कहना है?

वह कहता है- अजी! यह हमारा अनुभव है। सुनकर क्यों कहेंगे।

तब उनसे पुनः प्रश्न है कि यह अनुभव है कि जीव कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता, किसने किया?

वह उत्तर देता है 'मैं' ने ही किया।

तब जब इन चारों भावों का अनुभव करने वाला 'मैं' आत्मा ही हुआ, इन चारों की सिद्धि 'मैं' आत्मा करके ही हुई। यदि 'मैं' न रहूँ तो अनुभव कौन करेगा? अतः, ये स्वतः सिद्ध नहीं है। अस्तित्वहीन हैं। तब, जो अस्तित्वहीन हैं, वह मुझ अस्तित्व को क्या जान सकेगा? ये 'मैं' आत्मा को किस तरह सिद्ध कर सकेंगे? जिसकी सिमि मुझ आत्मा से है, वह मुझ आत्मा को क्या ढाँकेगा? डण्डा लकड़ी को किस तरह सिद्ध कर सकेगा? क्योंकि, डण्डा है ही नहीं। वह अस्तित्वहीन है। बिना लकड़ी के उसकी सिद्ध नहीं।

1. असत् भावना का मूलोच्छेद करने वाला यजुर्वेद का महावाक्य है- 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ)।

2. विपरीत भावना का मूलोच्छेद करने वाला सामवेद का महावाक्य है- 'तत्त्वमसि' (वह तू है)।

3. सम्भावना का मूलोच्छेद करने वाला अथर्ववेद का महावाक्य है- 'अयमात्मा।' (आत्मा ही ब्रह्म है)

4. असम्भावना का मूलोच्छेद करने वाला ऋग्वेद का महावाक्य है - 'प्रज्ञानं ब्रह्मा' (तत्काल जो जानता है,

ज्ञान ही जिसका स्वरूप है)

जिस समय सीता हरण हो चुका था और उनके वियोग में भगवान राम, लक्ष्मण सहित उनकी खोज में नर-लीला कर रहे थे, उसी समय भगवान शंकर के साथ माता पार्वती ने वन में उनके इस चरित्र को देखा। उस समय राम की दशा थी -

हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी । तुम्ह देखी सीता मृगनैनी ।।

खंजन सुक कपोत मृग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥

कुन्द कली दाड़िम दामिनी । कमल सरद ससि अहि भामिनी ।।

बरुन पास मनोज धनु हंसा । गज के हरि निज सुनत प्रसंसा ।।

श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ।।

सुनु जानकी तोहि बिनु आजू । हरषे सकल पाइ जनु राजू ।।

किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं। प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ।।

एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी। मनहुँ महा बिरही अति कामी ।।

भगवान शंकर ने जब उन्हें इस दशा में देखा तो उनने उसका अर्थ नहीं लगाया। वे जानते थे कि यह सब चरित्र असत्य और लीला मिथ्या है। अतः, मैं यदि इसका अर्थ लगाऊँगा तो मुझ पर भी कुसमय आ जायेगा। मुझे तो यार की यारी से काम है, यार के फेलों से क्या काम? अतः वे -

भरि लोचन छबि सिंधु निहारी ।

कुसमय जान न कीन्हि चिन्हारी ।।

उन्होंने कुछ हाल-चाल नहीं पूछा कि - "भगवान यह क्या बात है, आपकी यह कैसी दशा है, माता सीता कहाँ हैं? आदि।" वे जानते थे कि यदि मैंने चिन्हारी की अर्थ लगाया कि मुझ पर भी कुसमयआ जायेगा। अतः, वे इस चक्कर में नहीं पड़े और-

जय सच्चिदानंद जग पावन ।

अस कहि चलेउ मनोज नसावन ।।

वे आगे बढ़ गये। माता सती को चरित्र और लीला देख कर ही भ्रम हुआ। उसने अर्थ लगाया उसे सत्य माना, जिससे वे चक्कर में पड़ गयी।

जो तीनों काल में न हो वह असत्य है और जो न होते हुए उत्पन्न होकर नाश हो जाये वह है मिथ्या। अंधकार में रस्सी सर्प के समान दिखी रस्सी में सर्प असत्य और मिथ्या दोनों है। असत्य, इसलिए है कि सर्प तीनों काल में नहीं है। वह तो अंधकार के कारण सर्प दिख रहा है। ज्यों ही प्रकाश में देखा कि सर्पभाव चला गया। रस्सी ही रह गयी। तब, इस रस्सी में अंधकारवश सर्प हुआ और प्रकाश के आते ही उस सर्पभाव का नाश हो गया। अतः, मिथ्या है। वह रज्जू की लीला है। जो जिसमें भासै, वही उसका चरित्र है। सर्प रज्जू में भासता है, अतः सर्प रज्जू का चरित्र है। सर्प न तो अंधकार में है और न प्रकाश में है, अतः असत्य है। इसी तरह 'मैं' आत्मा भगवान में जगत् प्रपंच का अज्ञान के अन्धकार में भासना, यह मुझ आत्मा 'मैं' का चरित्र है, जो असत्य है।

सर्प नहीं होते हुए भी सर्प भासना, जो कि भय कम्पन का कारण है, वह भासता क्यों है? अरे! यही तो रज्जू की लीला है, जो मिथ्या है। मुझ आत्मा 'मैं' में जगत् प्रपंच नहीं होते हुए भी, जो सारे द्वंद्वों का कारण होता है, क्यों भासता है? अरे, यही तो मुझ आत्मा 'मैं' की लीला है। जो नहीं है वह सर्प है, जगत् प्रपंच है, यह असत्य है, यही चरित्र है और नहीं होते हुए भी जो भासता है, सर्प, प्रपंच, यह मिथ्या है, यही तो मुझ आत्मा 'मैं' की लीला है। अभाव को देखकर, सुनकर भ्रम होता है, भाव को नहीं। सर्प अभाव रूप है और रज्जू भाव रूप है। वही देखा जाता है, जो कभी न हो, रज्जू में सर्प देखा गया जो कभी नहीं है। जो दिखता है वह विकल्प है, वही जगत् है। विकल्प कहते हैं- योग दर्शन का सूत्र है-

"शब्द ज्ञानानुपाती, वस्तु शून्यो विकल्पः ।''

अर्थात्, जिससे केवल शब्द मात्र का ही ज्ञान हो और वस्तु का अभाव हो, उसे विकल्प कहते हैं। जैसे-डण्डा शब्द सुन पड़ा, परन्तु ढूँढने चलेंगे तो हाथ में केवल लकड़ी ही लकड़ी लगेगी। डण्डा नाम की कोई चीज मिलने वाली नहीं है। डण्डा अस्तित्वहीन अभाव रूप है, जो है ही नहीं। मतलब यह कि अस्तित्वहीन पदार्थ जो किसी भी काल में न मिले उसे ही विकल्प कहते हैं। सर्प विकल्प है, वही जगत् है। अनुभव उसी का होता है, जो त्रिकालाबाध्य हो, अभाव न हो। जो भाव है, वह मैं 'है' है, आत्मा है और जो 'है' है अस्तित्व, वह राम है। जो राम है, वह त्रिकालाबाध्य है। यह ज्ञान के प्रकाश से जाना जाता है। भगवान शंकर के लिए चरित्र असत्य और लीला मिथ्या थी, यह ज्ञान के प्रकाश में देखा गया। अतः, वे भ्रम, शोक और मोह से रहित रहे। परन्तु, माता सती भ्रम में पड़ गयी, जिससे उन्हें मोह हुआ, जो दुःख का कारण हुआ। यह अज्ञान के अन्धकार में दिखा! मृगजल, दिखता दोनों को है, जिसे सूर्य की सत्ता का ज्ञान है उसे और अज्ञान है उसे भी, परन्तु अज्ञानी उसे मृग के समान सत्य जल मानता है और ज्ञानी उसे सूर्य की सत्ता जानता है, जल का अभाव जानता है। एक के लिए प्रत्यक्ष जल है और दूसरे के लिए सूर्य की सत्ता है। जिसको सत्य भासता है, उसके लिए दुःख रूप है और जिसको सत्ता भासता है, उसके लिए वह सुख रूप है।

'मैं' आत्मा की सत्ता करके, यह जगत् प्रपंच भासता है। मृग, जल मानकर दौड़ता है, जानकर नहीं। इसी प्रकार यह जगत् प्रपंच, 'मैं' आत्मा भगवान राम की सत्ता है इसे मानकर नहीं, जानकर चलो।

भैय्या! चरित्र असत्य और लीला मिथ्या है। एक बार राम दरबार लगा हुआ था। भगवान राम और माता सीता सिंहासन पर बैठे हुए थे कि भक्त शिरोमणि हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हुए। उन्हें हाथ जोड़कर खड़े हुए देख, भगवान राम ने माता सीत से कहा- सीते, देखो सामने हाथ जोड़े हुए हनुमान जी खड़े हुए हैं। वे आत्म तत्त्व की जिज्ञासा से खड़े हैं। वे इस तत्त्व के जानने के पूर्ण अधिकारी हैं। अतः, तुम मेरे स्वरूप परम तत्त्व का उनके समक्ष विवेचन करो। रामाज्ञा को स्वीकार कर जगत जननी सीता देवी श्री हनुमान जी से कहने लगीं- हे हनुमान जी!

रामं विद्धि परब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम् ।

सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सत्तामात्रमगोचरम् ।।

आनन्दं निर्मलं शातं निर्विकारं निरंजनम् ।

सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मषम् ।।

श्रीराम को सच्चिदानंद विग्रह, सारी उपाधियों से रहित, सत्तामात्र, इन्द्रियातीत, आनन्दमूर्ति, शुद्ध, शान्त, विकार शून्य, निरंजन अर्थात् निर्लेप, सर्वव्यापी, स्वयंप्रकाश, कल्मषहीन अर्थात् दुःखों से रहित, आत्म स्वरूप, अद्वितीय परब्रह ही समझो।

रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच -

त्याकांक्षते त्यजति नो न करोति किञ्चित् ।

आनन्दमूर्ति रचलः परिणामहीनो,

मायागुणाननुगतो हि तथा विभाति ।।

रामः परमात्मा पुरुषः पुराणो,

नित्योदितो नित्यसुखो निरीहः !

तथापि माया गुणसं गतो सौ

सुखीव दुःखीव विभाव्यते बुधैः ।।

श्रीराम न तो कहीं जाते हैं, न कहीं ठहरते हैं, न किसी के लिए शोक करते हैं, न किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, न किसी का परित्याग करते हैं, न कोई कर्म करते हैं, वे तो अचल, आनन्दमूर्ति एवं परिणामहीन हैं, अर्थात् उनमें परिवर्तन नहीं होता, केवल माया के गुणों के संबंध से, उनके अन्दर ये बातें होती हुई सी प्रतीत होती हैं। श्रीराम परमात्मा, पुराण पुरुषोत्तम, नित्य प्रकाशित, नित्य सुख से सम्पन्न एवं निरीह अर्थात् चेष्टा से रहित हैं, किन्तु फिर भी माया के गुणों से सम्बद्ध होने के कारण, उन्हें बुद्धिमान लोग सुखी अथवा दुःखी समझ लेते हैं।

तीनों गुणों (सत्, रज, तम) से युक्त मैं मूल प्रकृति हूँ। मुझ माया में ऐसी कुछ शक्ति नहीं है कि मैं स्वयं कुछ कर सकूँ। भगवान राम के सन्निकट रहकर ही मैं सब कुछ करती हूँ। राम अकर्त्ता हैं, अभोक्ता हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र हैं। मैं प्रकृति माया हूँ। जिस तरह चुम्बक के कारण लोहा भी कर्त्तापन को प्राप्त होता है, इसी प्रकार में भगवान राम के आश्रय से कुछ कर सकने में समर्थ हूँ।

मुझ माया का रामावतार हुआ है। सारा चरित्र मैंने ही किया, राम ने नहीं। विश्वामित्र के मख की रक्षा मैंने की। जनकपुर से धनुष मैंने तोड़ा। सीता का विवाह मुझसे हुआ। चौदह वर्ष के लिए बनवास मुझे हुआ। वन में गयी। सुग्रीव से मित्रता मैंने की। शबरी के बेर मैंने खाये, रावण से युद्ध मैंने किया। राम राज्याभिषेक मेरा हुआ, राम का नहीं। इस प्रकार राम जन्म से लेकर अन्त तक, सारा चरित्र मेरा ही है। सारा चरित्र माया किया राम ने नहीं। राम तो सर्वव्यापक है, आनंद ही इनका स्वरूप है। आनंदमूर्ति राम मुझ माया में व्यापक हैं। अतः, वे मुझ माया में भासते हैं। यह सब मैंने ही किया राम ने नहीं। देहाभिमानी को ही यह सब चरित्र सत्य दिखता है, तत्त्ववित् आत्मनैष्ठिको को नहीं। राम अक्रिय हैं, वे जरा भी कुछ नहीं करते। वे अचल हैं, एक रस हैं। जितर सब चरित्र जन्म से लेकर अंत तक सम्पूर्ण हुआ, कुछ नहीं।

दोहा-

मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहेर कीन्ह ।

रघुपति चरित महेस तब, हरषित बरनै लीन्ह ||111||

भगवान शंकर ने दो घड़ी आनन्द सागर में डूबकी लगाई, तब क्या रत्न मिला वो बाहर आकर कहते हैं कि हे पार्वती! तुमने जो चरित्र देखा, वह क्या देखा? किसमे देखा? किसको देखा? किसने देखा?

जिसको बिना जाने, झूठ भी, अभाव रूप भी जो है ही नहीं, वह सत्य सा भासता है। बिना रस्सी के जाने, सर्प जो अभाव रूप है, है ही नहीं। वह सत्य सा भासता है, प्रतीत होता है। रस्सी को जान लो, जो कि सर्प का आधार है। (क्योंकि यदि रस्सी न होगी, तो सर्प दिखेगा किसमें?) तो सर्प का अभाव हो गया। जिसमे दिखता है, उसके आधार को जान लो, फिर देखने का अभाव हो गया। डण्डा दिख रहा है, इसका आधार लकडी को जान लो, फिर डण्डे का अभाव हो गया। लकड़ी ही दिख रही है। डण्डा तो विकल्प था, अस्तित्वहीन जो है ही नहीं।

जो दिखता है, वह दिखता है, मैं दिखता हूँ तब दिखता है।

इस रहस्य को जान लिया, फिर दिखना कहाँ, जो दिखता है।।

लकड़ी यदि न दिखे, तो डण्डा कैसे दिखे। भाई देखने वाला ही दिखता है, दूसरा नहीं। द्रष्टा ही दृश्य है। नहीं होते हुए जो भासता है, वह भगवान का चरित्र है, जो विशद और विमल है। मुझ आत्मा 'मैं' में यह प्रपंच (राम चरित्र) नहीं होते हुए भी दिखा, क्यों? अरे, यही तो उसकी लीला है, यह सब अज्ञान के अन्धकार में अज्ञानी जनों को दिखता है। तत्त्ववित् को नहीं।

झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने ।।

जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपन भ्रम जाई ।।

हे पार्वती! तुमने झूठे को देखा, अभाव को देखा और उसके आधार के अज्ञान में जो दिखा उसे सत्य मान लिया, जिसके जान लेने पर संसार प्रपंच का अभाव हो जाता है, वह आधार भगवान आत्मा 'मैं' है। चराचर का अस्तित्व अपना आप, जो हर एक के भीतर 'मैं' हूँ, 'मैं' हूँ ऐसा रात-दिन बोल रहा है, उसके बिना जाने यह संसार प्रपंच मन, बुद्धि, शरीर आदि जो तीन काल में है ही नहीं, सत्य-सा जान पड़ता है।

भाई, यही श्रुतियों, स्मृतियों के सिद्धांत का निचोड़ है, जिसे भगवान शंकर ने ब्रह्मानंद, आत्मानंद, निजानंद, नित्यानंद, सागर में दो घड़ी डूबकर, गोता लगाकर, बाहर निकाला। कौड़ी, घोंघी, सीप और शंखियाँ आदि तो समुद्र के बाहर किनारे में भी मिल जाती हैं, परन्तु यदि अमूल्यरत्न निकालना है, तो भैया! इसके लिए तो समुद्र की तह में, गहरे जल में मीलों जाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मिलेगा। इसी तरह माताजी का प्रश्न कोई किस्सा-कहानी, राजा-रानी के चरित्र, इतिहास आदि जानने को होता तो, भोले बाबा को दो घड़ी समाधिस्थ होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मगर, यहाँ तो माता जी ने कहा था कि भगवन्! आप वेदों, शास्त्रों का सार तथा श्रुतियों स्मृतियों के सिद्धान्त का निचोड़ कहिए। भगवान शंकर कहते हैं- जैसे- जागने पर स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है, उसी प्रकार स्व स्वरूप भगवान आत्मा 'मैं' के जान लेने पर संसार प्रपंच का अभाव हो जाता है।

जिस समय मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, तब वह यह नहीं जानता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, यह असत्य है, जागने पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, उससे यदि जाग्रत अवस्था का मनुष्य कहे कि भाई! यह तू जो देख रहा है, वह असत्य है, स्वप्न है, तो वह उस समय कदापि नहीं मानेगा, क्योंकि वह उस अवस्था में, जाग्रत की नाई सब प्रत्यक्ष ही सत्य देख रहा है, परन्तु वही मनुष्य जब जाग जाता है, तब अपने आप ही कहता है कि आज मैंने ऐसा देखा वह स्वप्न था, आदि। उसे यह समझाना या बताना नहीं पड़ता कि यह असत्य है। झूठ को तुमने देखा था और सत्य माना था। स्वप्नकाल में वह उसके लिए सत्य ही था, वह तो जागने पर असत्य हुआ, इसी तरह स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जाग जाओ, तो इस जगत् प्रपंच का अपने आप अभाव हो जायगा।

जो सपने सिर काटै कोई। बिनु जागे न दूरि दुख होई ।।

तुलसीदास जी ने विनय में कहा है -

मैं हरि, साधन करइ न जानी।

जस आमय भेषज न कीन्ह तस, दोष कहा दिरमानी ।।

सपने नृप कहँ घटै बिप्र-बघ, बिकल फिरै अघ लागे ।

बाजिमेध सत कोटि करै, नहिं सुद्ध होइ बिनु जागे ।।

हे प्रभो ! मैंने साधन करना नहीं जाना, जैसा रोग था वैसी दवा नहीं की। इसमें इलाज का क्या दोष? जैसे सपने में किसी राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाय और वह उस महापाप के कारण व्याकुल, जहाँ-तहाँ भटकता फिरे, परन्तु जब तक वह जागेगा नहीं, तब तक सौ करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने पर भी वह शुद्ध नहीं होगा, इसी प्रकार भगवान 'आत्मा' स्वस्वरूप 'मैं' में बिना जागे अज्ञान जनित संसार प्रपंच से छुटकारा नहीं मिल सकता।

स्रग-महँ सर्प बिपुल भय दायक, प्रगट होइ अबिचारे ।

बहु आयुध घरि, बल अनेक करि, हारहिं मरइ न मारे ।।

जैसे अंधकार में रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है और वह (मिथ्या सर्प का भ्रम न मिटने तक) अनेक हथियारों के द्वारा बलपूर्वक मारते-मारते थक जाने पर भी नहीं मरता। अरे यार! साँप होता तब तो मरता, जब है ही नहीं तब मरेगा क्या? इसी प्रकार-अज्ञान से भासने वाला यह संसार, बिना इसके असली स्वरूप के जाने नष्ट कैसे होगा ?

निज भ्रम ते रबिकर-सम्भव, सागर अति भय उपजावै ।

अवगाहत बोहित नौका चढ़ि, कबहूँ पार न पावै ।।

अपने ही भ्रम से सूर्य किरणों से उत्पन्न हुआ मृगतृष्णा का समुद्र बड़ा ही भयावना लग रहा है और उस मिथ्या सागर में डूबा हुआ मनुष्य क्या जहाज या नाव पर चढकर पार पा सकता है? नहीं, यही हाल इस अज्ञान से उत्पन्न संसार सागर का है।

तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक 'मैं' पर जितनी मान्यताएँ हैं, विकल्प हैं, अमुक भाव हैं, इनका अत्यन्ताभाव न हो जाये, तब तक करोड़ों यत्न करके भले मर जाओ, परन्तु इस संसार सागर से पार नहीं पा सकते। अमुक भाव, विकल्प भाव ही तो संसार है। अमुक भाव गया कि संसार न रहा। जब संसार का, अर्थात् विकल्प का अभाव हो गया तब विकल्प ही कहाँ रहा? विकल्प के अभाव में विकल्पक का भी अभाव हो गया। विकल्पक संज्ञा न रहा, पर जिस पर ये दोनों कल्पित थे वह रहा, जिसमें दोनों आधारित थे।

किसी व्यक्ति की शादी हुई, गृहणी आयी, अभी वह व्यक्ति ही है, परन्तु जिस क्षण पुत्र हुआ उस व्यक्ति का नाम पिता हो गया। पुत्र के होते ही पिता नाम पड़ गया, अब जिस दिन पुत्र मर गया, पुत्र न रहा उसी क्षण, उसी दिन से पिता भी न रहा। पुत्र के अभाव में पिता कहेगा कौन? अतः, पिता भी जाता रहा, परन्तु वह व्यक्ति तो रहा, उसका अभाव नहीं हुआ। उसी पर पिता-पुत्र दोनों कल्पित थे। केवल पिता संज्ञा न रहा।

इसी तरह विकल्पक 'मैं' और विकल्प हुआ संसार। विकल्प का ज्योंहि अभाव हुआ कि विकल्पक का भी अभाव हो गया, परन्तु 'मैं' रहा, जिस पर दोनों आधारित थे।

यही - तुलसीदास जग आपु सहित जब लगि निरमूल न जाई का भाव है। कर्म देश में जगत्, उपासना देश में चरित्र, ज्ञानदेश में ब्रह्म और तत्त्व देश में 'मैं', कर्म में जो अकर्म और अकर्म में जो कर्म देखता है, वही ज्ञानवान है। कर्म हुआ जगत्, अकर्म हुआ 'मैं' आत्मा। कर्म देश में जगत् दिखता है और 'मैं' आत्मा आत्मदेश में जगत् का अत्यन्ताभाव है।

जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई ।।

अपने आत्म स्वरूप 'मैं' आत्मा के बोध हो जाने पर, फिर संसार प्रपंच का अत्यन्ताभाव हो जाता है। विकल्प, मान्यता, अमुक भाव, माया, मन, संसार सबका एक ही भाव है। ये एक ही के पर्यायवाची शब्द हैं।

जो माना जाय, वह है-माया। जिसको माना जाय, वह है उसका आधार, स्वामी, पति, रक्षक अर्थात् माया-पति।

डण्डा, यह माना गया है। यह है माया। डण्डा किसको माना गया? लकड़ी को। तब लकड़ी है डण्डे का आधार, डण्डे का पति, रक्षक, स्वामी। पति का अर्थ होता है रक्षक। यदि डण्डा से लकड़ी निकाल लोगे तो डण्डा का अस्तित्व ही खतम हो जायगा। वह रहेगा किसमें? डण्डा कहा किसको जायगा? अतः लकड़ी डण्डे का आधार हुई, पति हुई, स्वामी और रक्षक हुई। बिना लकड़ी के डण्डा एक क्षण भी जिन्दा नहीं रह सकता। लकड़ी मायापति हुई। अब डण्डे की मान्यता से लकड़ी ढँक गयी, डण्डे ने लकड़ी को छिपा लिया, माया से मायापति ढँक गया। इस प्रकार 'मैं' आत्मा पर जितनी मान्यताएँ हैं, उन मान्यताओं से, माया से 'मैं' आत्मा ढँक गया। माया अपने आधार को अधिष्ठान को, ढाँक कर छिपा लेती है।

माया से मायापति 'मैं' आत्मा भगवान छिप गया।

'मैं' हूँ, अब इस 'मैं' आत्मा पर जितनी मान्यताएँ हुई, जितने विकल्प हुए, जो-जो अमुक भाव आया, 'मैं' को जो-जो माना गया, उन-उनसे 'मैं' आत्मा ढँक गया। क्या-क्या मान्यताएँ हुई?

'मैं' देह हूँ। 'मैं' पर देह की मान्यता हुई। 'मैं' को देह माना। देह मानने के बाद फिर माना कि 'मैं' स्त्री हूँ, 'मैं' पुरुष हूँ। 'मैं' बालक हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ। आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जन्मता हूँ, मरता हूँ। ब्राह्मण हूँ, क्षत्री हूँ, वैश्य हूँ, शुद्र हूँ, माता, पिता, भाई, बहन, मामा, चाचा, पुत्र हूँ। गृहस्थी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, वानप्रस्थी हूँ, संन्यासी हूँ आदि अनेक मान्यताएँ 'मैं' पर होती गयी। इन मान्यताओं से 'मैं' आत्मा ढँक गया। ढक्कन ही माया है और जो ढँका है, वह मायापति भगवान है।

'मैं' जीव हूँ। 'मैं' को जीव मान लिया। इस जीव मान्यता के बाद 'मैं' सुखी हूँ, दुखी हूँ। पुण्यी हूँ, पापी हूँ, स्वर्गी हूँ, नर्की हूँ आदि अनेक अमुक भाव 'मैं' पर लद गये जिससे 'मैं' आत्मा छिप गया। 'मैं' पर माया का ढक्कन पड़ गया।

मैं 'ब्रह्म' हूँ। 'मैं' को ब्रह्म मान लिया गया। इस ब्रह्म की मान्यता के बाद 'मैं' द्रष्टा हूँ, 'मैं' साक्षी हूँ, 'मैं' नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन, निराकार, निर्लेप, निरीह हूँ, निर्मल हूँ, निर्विकार हूँ, अनन्त हूँ, अपार हूँ, पूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ आदि अनेक मान्यताएँ आ गयी। इन मान्यताओं से 'मैं' आत्मा ढँक गया। 'मैं' पर पर्दा पड गया। 'मैं' छिप गया।

'मैं' आत्मा कहा जाता है: प्रश्न है 'मैं' को आत्मा क्यों माना? अरे भाई! 'मैं' और आत्मा, भिन्न-भिन्न नहीं हैं। आत्मा का नाम अस्तित्व है। 'है' है, यह सामान्य चेतन सारे चराचर में व्यापक है। यह भगवान का अव्यक्त रूप है और 'मैं' यह विशेष चेतन है, व्यक्त रूप है। जो अव्यक्त रूप 'है' है, उसका ही व्यक्त रूप 'मैं' है। 'है' ही है, जो अपने को 'मैं' नाम से व्यक्त कर रहा है। इस तरह दोनों एक ही हैं, अलग- अलग नहीं।

आत्मा के लिए 'मैं' कहना ही पर्याप्त है, परन्तु अनादि काल से 'मैं' को देह माने बैठे हैं, देह से अलग होना ही नहीं चाहते। अतः 'मैं' के साथ आत्मा लगाकर कहना पड़ता है। जितनी मान्यताएँ हैं, यही माया देश है, अमुक देश है, परदेश है, जीव जगत् है, प्रपंच देश है, विकल्प देश है, यही अज्ञान जगत् है। इन सब मान्यताओं को हटा दो। बस, अब जो शेष रह गया 'मैं' आत्मा, यही आत्मा देश है, स्वदेश है, भगवान देश है, ज्ञान जगत् है।

यदि लकड़ी न होगी, तो डण्डा मानोगे किसको ? रस्सी न होगी तो अंधेरे में सर्प किसको कहोगे? तब लकड़ी को ही डण्डा माना गया, रस्सी को ही सर्प माना गया। इसी तरह 'मैं' आत्मा को ही, माया माना गया। यदि 'मैं' आत्मा न होऊँ, तो माया का आधार कौन होगा? किसको माना जायेगा? देह हूँ, जीव हूँ, ब्रह्म हूँ आदि मान्यताएँ, किस पर की जाएंगी?

जैसे रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प का भ्रम दूर हो जाता है। अरे, यह तो रस्सी ही है, जिसको मैंने सर्प मान लिया था। इस भ्रम का कारण था अंधकार। अन्धकार दूर होते ही, रस्सी प्रत्यक्ष दिखने लगी, इसलिए सबसे पहिले अन्धकार को ही दूर करना पड़ेगा। इधर अंधेरे का नाश हुआ कि उधर रस्सी का ज्ञान हो गया। दोनों साथ ही साथ हुआ। इसी प्रकार सर्प रूप इस संसार प्रपंच का कारण अज्ञान, अंधकार है, ज्यों ही ज्ञान का प्रकाश हुआ कि अज्ञान का नाश हो गया अर्थात् 'मैं' आत्मा का बोध हो गया। स्वरूप आत्मा के बोध में जगत् प्रपंच नहीं है।

झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें ॥

यही रघुनाथ जी का विमल यश है कि तीन काल में कुछ हुआ ही नहीं। नाम रूप संसार है, नाम सुना जाता है और रूप देखा जाता है। बस, यही संसार है। हृदय में संसार का प्रवेश दो इन्द्रियों के द्वारा होता है, देखकर और सुनकर -

राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे ।।

बुध, अर्थात् विवेकी, ज्ञानी जन, सुखी होते हैं, क्योंकि चरित्र को देखकर और सुनकर भी वे जानते हैं कि न कुछ हुआ है, न हो रहा है और न कुछ होने वाला है, जैसे कि शिवजी को हुआ। चरित्र को देखकर और सुनकर भी वे -

जय सच्चिदानन्द जग पावन । अस कहि चलेउ मनोज नसावन ।।

कहकर आगे बढ़ गये, उन्हें न तो हर्ष हुआ, न विषाद और न विस्मय तथा मोह ही। रस्सी में सर्प असत्य है, क्योंकि यदि सत्य होता तो प्रकाश में भी दिखता, परन्तु प्रकाश में सर्प नहीं दिखता। अतः, सर्प सत्य नहीं है, तब क्या असत्य है? अरे, असत्य होता तो देखने से भय, कम्पन नहीं होता। अतः, असत्य भी नहीं है। चरित्र को सत्य कहो तो बनता नहीं, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता, वह तीनों काल और तीनों अवस्था में नित्य एक रस रहता है तभी तो सत्य है, परन्तु चरित्र तो नित्य नहीं है उसका अभाव हो जाता है, अतः सत्य नहीं है। जब चरित्र सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, सत्यासत्य नहीं है, क्योंकि साधक-बाधक पदार्थ एक साथ नहीं रह सकते, तब क्या है? इस पर भगवान शंकर कहते हैं कि यह तर्क का विषय नहीं है।

सगुन राम के चरित भवानी, तरकि न सकहिं बुद्धि मन बानी ।।

भगवान के चरित्र में तर्क की गुंजाइश नहीं है। तर्क में गुण-दोष आता है और भगवान गुण-दोष से परे हैं। इस तरह चरित्र क्या है? कुछ कहते नहीं बनता।

भाई! जब जिसका चरित्र है, वही मन वाणी का विषय नहीं है, अनिर्वचनीय है, तब उसका चरित्र ही कैसे वचनीय होगा, वह भी अनिर्वचनीय है!

जिस आधार पर माना जाय वह आधार 'मैं' आत्मा है, जो माना जाय, वह है माया। जब तक मान्यता है, रजोगुण युक्त सृष्टि का पालन है। जब मान्यता समाप्त हो जाय अर्थात् मान्यता का अभाव ही रजोगुण युक्त सृष्टि का संहार है। तीनों गुणों के समुच्चय का नाम माया है, तीनों गुण अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु और महेश।

'मैं' भगवान आत्मदेश में 'मैं' आत्मा भगवान के जन्म, कर्म का अत्यंताभाव है, यही 'मैं' आत्मा भगवान का दिव्य जन्म कर्म है, यह हुआ बोध। इस बोध के बोध को, जो बोध से जानता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, बोध को ही प्राप्त होता है।

राम सरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर ।

अबिगत अकथ अपार, नेति, नेति नित, निगम कह ||26||

हे राम! तुम्हारा रूप, 'स्व' रूप है, यदि 'पर' रूप होता तो कहने में आता। स्व = स्वयं 'मैं'। न मैं बद्ध हूँ, न तुम मुक्त हो, न मैं ज्ञानी हूँ, न तुम अज्ञानी हो, न मैं ब्रह्म हूँ, न तुम जीव हो। न मैं सेवक हूँ, न तुम सेव्य हो, इन समस्त भावों के अभाव का जो भाव है वह राम का जानना है, यह बुद्धिगम्य, इन्द्रियगम्य, वाणीगम्य नहीं है। नहीं, नहीं को देखता है और है, है को देखता है। संशय-विपर्यय के अभाव का नाम ही अनुभव है। यह है अथवा नहीं, इसका नाम संशय (अनिश्चय का नाम)। यह, नहीं है, दूसरा है अर्थात् अन्य को अन्य समझना, इसका नाम विपर्यय है (विपरीत ज्ञान)। अनुभवगम्य के अनुभव में संशय विपर्यय का अभाव है। यही रघुनाथजी का विमल यश है और श्रुतियों, स्मृतियों के सिद्धान्त का निचोड़ है। ये चीजें तह में डूबने से मिलती हैं, जिसे भगवान शंकर ने डुबकी लगाकर निकाला।

चरित्र में जो अनिर्वचनीयता है, वह चरित्र का है या जिसका चरित्र है, उसका है। उत्तर है-जिसका चरित्र है, उसका है। अंगूठी में जो पीलापन है, वह अंगूठी का है या सोने का? उत्तर है-सोने का है। (अंगूठी, सोने का चरित्र है)

असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी ।।

दनुज कहते हैं देहाभिमानी को, जिसने देह को ही अपना स्वरूप मान लिया है और जन कहते हैं, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान है।

भगवान का चरित्र स्वरूप ज्ञानियों के लिए सुखदाई है और अज्ञानियों के लिए, दुःखदाई है।

जथा अनेक बेष घरि, नृत्य करइ नट कोइ ।

सोइ सोइ भाव दिखावइ, आपुन होइ न सोइ ।।

यह संसार नाट्य शाला है, यहाँ वह खुद ही तो नाटककार है, खुद ही तो सूत्रधार है, खुद ही राजा है, खुद ही रानी है, खुद ही तो दास है, खुद ही दासी है, खुद ही चोर है, खुद ही साव है, खुद ही साधू है, खुद ही चाण्डाल है, खुद ही पापी है, खुद ही पुण्यात्मा है, खुद ही नीं है, खुद ही स्वर्गी है, नाटकशाला रूप संसार भी खुद ही है। मगर "आपुन होइ न सोइ । भैय्या! विचित्र महिमा है, कहाँ तक कहें -

कहीं होय विरंचि सृष्टि रचता अनेक भाँति,

कहीं होय मुकुन्द सृष्टि पालत अपेला है।

कहीं होय महेश भेष, सृष्टि खास नाश करै,

या प्रकार तीन रूप धरै, तीन बेला है ।

कहीं जै गोविन्द देव वृन्द होय अनन्द करै,

कहीं बन दैत्य देव झगर झमेला है ।

कहाँ लौ बखानिये, न जानिये, सो वाकी गति,

है सही अकेला, पै अनेक खेल खेला है।

स्वयं ही खिलाड़ी है, स्वयं ही खेल है और स्वयं ही दर्शक है। द्रष्टा, दृश्य, दर्शन सब स्वयं ही है।

नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवकहिं न ब्यापै माया।

सो नर इन्द्रजाल नहिं भूला, जापर हो सो नट अनुकूला ।।

यहाँ पर भगवान की उपमा इन्द्रजाली से दी गयी है, इन्द्रजाली का प्रत्येक खेल विचित्र और प्रत्यक्ष होता है। इस खेल को देखकर वही विस्मय में नहीं पड़ता, जो उसका कृपा-पात्र होता है। बाकी सबको यह इन्द्रजाली अपने इन कपट भरे खेलों से विमोहित कर लेता है। उसके सभी खेल कपट पूर्ण होते हैं, अर्थात् असत्य होता है, परन्तु बिना इन्द्रजाली की कृपा के उसका भेद (रहस्य) समझ में नहीं आता और सत्य ही प्रतीत होता है।

एक बार इलाहाबाद में बैंक के पीछे पोलो ग्राउण्ड में इन्द्रजाली का खेल हुआ। इन्द्रजाली ने अपना खेल दिखाने के पूर्व, कलेक्टर से स्वीकृति ले ली थी। बाद में अपना खेल दिखाया। इस खेल के लिए टिकट की व्यवस्था थी और बड़े-बड़े लोग बहुत संख्या में इस खेल को देखने आये थे। उसका खेल इस प्रकार था -

इन्द्रजाली जोर-जोर से डमरू बजाने लगा और उसकी स्त्री ढोलक बजाने लगी। इन दोनों बाजों की आवाज से दर्शकों का मन उनकी ओर केन्द्रित हो गया। इतने में दर्शकों ने सुना कि आकाश मंडल में मारो-मारो, दौड़ो, राजा रामचन्द्र की जय, लंकापति रावण की जै आदि आवाज जोर-जोर से आने लगी। तब इन्द्रजाली ने अपनी स्त्री से कहा, सुन रही हो, क्या आवाज आ रही है? स्त्री कहने लगी-सुन तो रही हूँ। यह काहे की आवाज है? जो लगातार आ रही है और बड़ी मारकाट मची हुई है।

इन्द्रजाली कहने लगा- अरी पगली ! तू क्या जानेगी। राम-रावण का घोर युद्ध हो रहा है और मेरा भी बुलौवा आ गया है। मुझे भी वहाँ जाना जरूरी है। देखो अब मैं चला। ऐसा कहकर उसने कच्चे तागे की एक बिल्कुल पतली गड्डी अपनी झोली से निकाला और उसके एक छोर को अपने हाथ में रखकर पूरी गड्डी को आकाश मंडल की ओर फेंक दिया। गड्डी सर्र से आकाश की ओर चल दी और कच्चे धागे का लंब खड़ा हो गया। अब इस लंब रूप धागे को पकड़कर इन्द्रजाली आकाश मण्डल की ओर चढने लगा। सभी दर्शक आश्चर्यचकित हो, कौतूहलपूर्ण दृष्टि से उस ओर देखते रहे। लगभग डेढ फर्लांग तक वह इन्द्रजाली धागे के सहारे ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया, बाद में वह आँखों से ओझल हो गया। मारकाट की आवाज पूर्ववत् आ रही थी। इतने में दर्शकों ने देखा कि इन्द्रजाली का एक हाथ कटकर उसकी स्त्री के पास गिरा। स्त्री छाती पीटकर, ढांडे मार-मारकर, चिल्ला-चिल्लाकर रोने लगी। वह रो-रोकर कहते जाती थी कि मैं लुट गयी, मेरा सहारा छिन गया, मैं बेमौत मारी गयी। अब संसार में मेरा आश्रय कौन है? इतने में उसके पति का दूसरा हाथ भी कटकर उसके समीप गिरा, स्त्री इसी तरह और जोर-जोर से रोने लगी। फिर इन्द्रजाली के दोनों पैर कटकर भूमि पर गिरे और थोड़ी देर बाद उसका सिर कटकर उसकी स्त्री की गोद में गिरा। दर्शक यह सब दृश्य देखकर करुणा और आश्चर्य में डूब गये।

अब स्त्री ने कहा कि जब संसार में मेरा पति ही नहीं रहा, तब मैं ही जीकर क्या करूँगी। भाइयों! जल्दी चिता बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करो, मुझे अपने पति की लाश को गोद में लेकर सती होना है। तुरन्त, लकड़ी की व्यवस्था कर चिता बनायी गयी और सबके देखते-देखते, वह स्त्री अपने पति के कटे हुए अंगों को गोद में लेकर चिता में बैठ गयी और जलकर राख हो गयी। कैसा हृदय विदारक कारुणिक दृश्य था। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न था। एक दस मिनट के बाद ही लोगों ने देखा कि वे दोनों स्त्री-पुरुष एक-दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक ओर से चले आ रहे हैं और वे सब दर्शकों के बीच उपस्थित हो गये। बस, फिर क्या था, इस दृश्य ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हजारों रुपयों की भेंट व न्यौछावर उस खेल पर किये गये। किसी ने अपने हाथ की घड़ी निकाल कर दे दी, किसी ने सोने का अपना चेन दे दिया, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी अपने गले का हार एवं अन्य आभूषण उस इन्द्रजाली को भेंट में दे दिया। इस तरह सबों की जेब खाली हो गयी।

सो नर इन्द्रजाल नहिं भूला। जापर होइ सो नट अनुकूला ।।

मान्यता इन्द्रजाल है, मान्यता का आधार 'मैं' आत्मा इन्द्रजाली है।

इन्द्रजाली रूप मुझ आत्मा में, इन्द्रजाल रूप यह प्रपंच असत्य होते हुए, सत्य भासता है।

अव्यक्त रूप से जो सर्व का 'है' है और व्यक्त रूप से जो सर्व का 'मैं' है, उस 'मैं' आत्मा की जिस पर असीम कृपा है, वह इस प्रपंच के रहस्य को जानकर, उससे प्रभावित नहीं हो सकता।

इसी तरह भगवान राम, इन्द्रजाली चरित्र हैं, इसे देखकर वही विमोहित नहीं होते, जिन पर भगवान राम इन्द्रजाली की कृपा है, यही उनका विमल यश है तथा श्रुतियों, स्मृतियों के सिद्धांत का निचोड है कि तीनों काल में कुछ हुआ ही नहीं।

झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें ।।

भगवान शंकर ने निजानन्द सागर में डुबकी लगाई, तो यही रत्न लेकर वे बाहर आये। जिसको जगत् कहते हो, यही रघुनाथजी का विमल यश है। रज्जू के अज्ञान में, जैसे सर्प भासता है, उसी प्रकार भगवान आत्मा के अज्ञान में, जगत् प्रपंच भासता है।

जिस तरह रज्जू की सत्ता से सर्प की सत्ता भिन्न नहीं है, अर्थात् रज्जू ही तो है, जो सर्प के रूप में दिख रहा है, इसी तरह जगत् प्रपंच भी मुझ आत्मा 'मैं' की सत्ता से भिन्न नहीं है। यदि 'मैं' आत्मा जगत् प्रपंच से भिन्न होता, तो मैं प्रपंच का अनुभव नहीं कर सकता और अभिन्न होता, तो भी मैं प्रपंच का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि एक में अनुभव कहाँ? अतः, विषय प्रपंच का अनुभव करने के लिए 'मैं' प्रपंच होकर ही उसका अनुभव करता हूँ।

देखो! मेला में लाखों मनुष्य उपस्थित हैं, उनमें से प्रत्येक से पूछो, भाई! तुम कहाँ आये हो? तो प्रत्येक यही जवाब देगा "मेला देखने। अब विचार करो कि ये जितने भी मनुष्य मेला में हैं, वे सब तो मेला देखने वाले हुए, अब मेला कहाँ है? जिसे देखने ये सब आये हैं। अरे यार! मेला का देखने वाला, स्वयं ही मेला है। मेला उससे भिन्न नहीं। मैं मेला का अनुभव स्वयं मेला होकर करता हूँ। ऐसे ही जगत् का अनुभव मुझ आत्मा से न भिन्न है और न अभिन्न है। अरे! 'मैं' ही तो हूँ, जो इस रूप में दिख रहा हूँ।

जिसको देखकर भ्रम होता है, वह देखने वाले में तो है नहीं, वह भ्रम तो दिखने में है। चरित्र में भ्रम है, राम में नहीं। जो तीन काल में न हो उसका नाम चरित्र है। तो भासता क्यों है? अरे। यही तो भगवान राम की लीला है।

विकल्प भाव अंदर है, विकल्पाभाव न बाहर है, न भीतर। विकल्पभाव माया है, विकल्पाभाव 'मैं' आत्मा है। देखा हुआ संसार रज्जु में सर्प के समान भासता है। सुना हुआ संसार हूँठ में पिशाच के समान भासता है। अजन्मा संसार बन्ध्यापुत्र के समान और तृष्णा का उपादान संसार मृगजल के समान भासता है। भाव रूप (सत्य) संसार की अनुत्पत्ति है, अभाव रूप (असत्य) संसार की अनुत्पत्ति है और भावाभाव रूप में (सत्य-असत्य दोनों) संसार की अनुत्पत्ति है।

संसार अपनी उत्पत्ति के पूर्व क्या था? सत्य था? असत्य था? या सत्यासत्य था? यदि, कहो सत्य था तो सत्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि जो पैदा होगा वह मरेगा, अतः वह सत्य नहीं। सत्य तो अविनाशी होता है, नित्य होता है। यह संसार नित्य नहीं है, अतः सत्य नहीं। यदि असत्य कहो तो असत्य बन्ध्या का पुत्र होता है। अभाव रूप, जो है ही नहीं वह पैदा क्या होगा। इस तरह भी संसार की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। यदि कहो सत्यासत्य था तो साधक-बाधक पदार्थ साथ-साथ नहीं रह सकते। इस तरह किसी प्रकार से संसार की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती।