अनुवाद

श्रीरामनाथ 'सुमन'

रु. 190

ISBN: 9788170282167

संस्करण: 2022 डॉ. एस. गोपाल

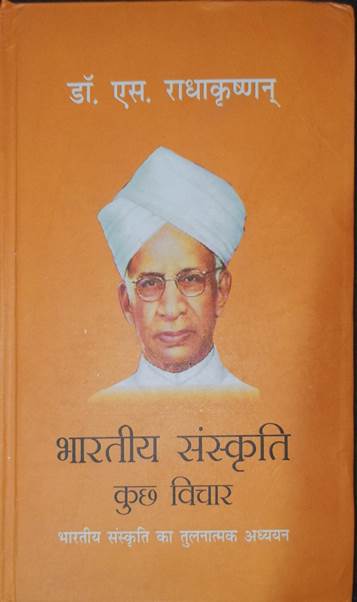

BHARTIYA SANSKRITI KUCHH VICHAR (Indian Culture)

by Dr. S. Radhakrishan

(Hindi edition of The Present Crisis of Faith)

मुद्रक शिव शक्ति प्रिंटर्स, दिल्ली

राजपाल एण्ड सन्ज़

1590, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

फोन: 011-23869812, 23865483, 23867791

website: www.rajpalpublishing.com

e-mail: sales@rajpalpublishing.com

www.facebook.com/rajpalandsons

भारतीय संस्कृति कुछ विचार

डॉ० राधाकृष्णन्

राजपाल

आमुख

मानव-मन में सभ्य और विकसित के साथ ही आदिम, पुरातन एवं शिशु भी उपस्थित रहता है। हमारे अन्दर जो जड़ता और बुराई है, उसके विरुद्ध हमें संघर्ष जारी रखना चाहिए। हमारे समस्त शत्रु हमारे अन्दर ही हैं। जो वृत्तियाँ हमें चरित्रभ्रष्टता के लिए बहकाती हैं, जो आग हमारे अन्दर जलती है, वह सब अज्ञान एवं त्रुटि के उस अन्तःक्षेत्र से ही उठती हैं, जिसमें हम रहते हैं। मानव की महिमा इस वात में नहीं है कि वह कभी गिरे नहीं, बल्कि इस बात में है कि हर वार वह गिरने पर उठ खड़ा हो।

आत्मविजय लालसा से शान्ति तक पहुँचने का ही मार्ग है। पाप करने एवं दुःख भोगने के जीवन की अपेक्षा एक महत्तर जीवन है। किसी मनुष्य की साधुता की मात्रा का परीक्षण इस बात से होता है कि वह किस सीमा तक अपनी प्रकृति की दुर्वलताओं पर प्रभुत्व पाने में समर्थ हुआ है। धर्म जीवन से बाहर ले जाने का मार्ग नहीं है, अपितु जीवन की ओर ले जाने वाला मार्ग है।

सभी धर्मों में जीवन पर बल देने वाले एवं जीवन का निषेध करने वाले मनोवेगों का परस्पर-संघर्ष है। इन दो मनोवेगों की अन्तःक्रिया ने वारंवार भारतीय चिन्तन-धारा को नूतन रूप दिया है और अविश्रान्त आध्यात्मिक अन्वेषण में भारत को अग्रसर किया है।

-राधाकृष्णन्

विषय - क्रम

3. धर्मों की आधारभूत अन्तर्दृष्टि

7. एक आत्मिक वृत्ति : एक जीवन-मार्ग

8. राष्ट्रीय एकता तथा नई विश्व-व्यवस्था

1. वर्तमान धर्म-संकट

यह कहना कि मानव जाति आज इतिहास के एक महत्तम संकट के बीच से गुज़र रही है, एक सामान्य सत्य है। हमारी यह संकटापन्न स्थिति मानवात्मा के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आश्चर्यजनक गति का समञ्जन न होने के कारण उत्पन्न हुई है। इस तथ्य के होते हुए भी कि महान् वैज्ञानिक आविष्कारों में हमें प्रकृति की दासता से मुक्त कर दिया है, हम एक प्रकार के मनोरोग से, एक प्रकार के सांस्कृतिक विघटन से पीड़ित दिखाई पड़ते हैं। विज्ञान ने हमें पीसती हुई गरीवी के पंजे से कुछ अंश तक छुड़ा दिया है, और शारीरिक वेदना के उत्पीड़नों का शमन कर दिया है। फिर भी हम एक प्रकार के आन्तरिक एकाकीपन से पीड़ित हैं। समस्त विकास वेदना से आलोड़ित होता है, सम्पूर्ण संक्रमण दुःखान्तिका का क्षेत्र है। परन्तु यदि हमें जीवित रहना है तो आज जिस संक्रमण को क्रियान्वित करना है, वह एक ऐसी नैतिक एवं आध्यात्मिक क्रान्ति है जिसकी गोद में सम्पूर्ण विश्व आ जाता है।

हमने मानव जाति के इतिहास में दूसरी क्रान्तियाँ भी देखी हैं; जब कि हमने आग जलाने की विधि का आविष्कार किया, जब हमने पहिये का अन्वेषण किया, जब हमने वाष्प का प्रयोग किया, जब हमने विद्युत् का आविष्कार किया। किन्तु आणविक ऊर्जा के विकास के कारण हुई वर्तमान क्रान्ति की तुलना में ये सब अपेक्षाकृत महत्त्वहीन हो गई हैं। आणविक ऊर्जा के आविष्कार ने न केवल मानवीय प्रगति की महती सम्भावनाओं को उपस्थित कर दिया है अपितु अव्यवहित एवं सम्पूर्ण विध्वंस के खतरे को भी सामने ला दिया है। यह पर्वतों को हिला सकती है; सुरंगें खोद सकती है; बन्दरगाहों का निर्माण कर सकती है, खाद्योत्पादन में वृद्धि कर सकती है; संसार के सम्पन्न एवं भूखे लोगों के बीच की खाई को पाट सकती है और कुछ ऐसे प्रमुख कारणों को भी दूर कर सकती है जिनको लेकर अब तक युद्ध होते रहे हैं, या फिर यह विश्व की मानव जातियों को मृत्यु और विनाश दे सकती है। आधुनिक विज्ञान ने मनुष्य की बुराई करने तथा बुराई रोकने दोनों प्रकार की शक्तियों को बढ़ा दिया है। मानवता के सामने आज नियति की चुनौती उपस्थित है। हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं जिसमें सार्वदेशिक सत्ता द्वारा प्रचारित कानून के शासन में समस्त सम्बद्ध राज्यों को विकास की स्वतन्त्रता प्राप्त हो, या फिर यह हो सकता है कि जो महती शक्ति हमारे हाथ में है वह शस्त्रसज्जित दलों के द्वन्द्व में हम सबको ही विनष्ट कर दे।

युद्ध का मूल कारण अधिकृत क्षेत्रों का लोभ नहीं, एक-दूसरे के प्रति भय एवं घृणा है। जब तक ये बने रहेंगे, नौसन्तरण की ज़रा-सी भूल से, राडार-प्रणाली पर एक गलत छाया दिखाई पड़ने के कारण, एक क्लान्त वैमानिक एक बीमार अफसर या किसी दूसरी घटना के कारण, युद्ध छिड़ जा सकता है। राष्ट्रों के एक परिवार के रूप में रहकर, शान्ति एवं स्वतन्त्रता के बीच, एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के मानवता के लक्ष्य तथा इस वर्तमान प्रणाली के बीच-जिसने हमें विश्व युद्ध दिए हैं, यान्त्रिक समाज की ओर सार्वभौम प्रगति दी है और युयुत्सु भौतिकवाद दिया है-एक संघर्ष है। भविष्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रति हमारी वृत्तियों में तीव्र परिवर्तन की माँग कर रहा है। यद्यपि हम समझते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के निबटारे के लिए सैनिक समाधान के विचार का त्याग करना आवश्यक है और मानव जाति के कल्याण के निमित्त हमें अपनी राष्ट्रीय निष्ठाओं पर अंकुश रखने की आवश्यकता है, फिर भी हमारे राजनीतिक नेता वही पुरानी दुरभिसन्धियों एवं धमकियों, सौदेबाज़ी और छल-छद्द्म को जारी रखे हुए हैं, मानो धनुष-बाण, तोप-तलवार के जीर्ण अस्त्र-शस्त्र अब भी विजयी होंगे।

सत्ता की जो राजनीति अन्तरशासकीय सम्बन्धों की पारम्परिक प्रणाली का ध्रुव- सिद्धान्त रही है, अब भी चल रही है, यद्यपि उसने नाना प्रकार के छद्मवेश बना लिए हैं। आणविक युग में सत्ता की राजनीति का तार्किक परिणाम जागतिक आधिपत्य नहीं, वरन् जागतिक नर-संहार होगा। यदि समर न भी हो तो स्वयं आणविक परीक्षण ही मानव-कल्याण के विनाशक हैं। हमारे कुकृत्य ही मानव के सम्पूर्ण भविष्य को नष्ट कर देंगे। हमको यह स्वीकार करना ही होगा कि हम सैनिक पथ के अन्तिम बिन्दु पर आ पहुँचे हैं। जब काल्विन ने सर्वोतस को जलाया था तब कास्टेलो ने कहा था- "किसी आदमी को जलाना धर्म का रक्षण नहीं, बल्कि मनुष्य की हत्या है।" हम अपने चतुर्दिक् के शत्रुओं से अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं किन्तु शत्रु तो हमारे ही अन्दर है।

राष्ट्रवाद अब भी एक बड़ी ताकत है। उच्छेदक आयामों वाले विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्र-संघ (लीग ऑफ नेशंस) का जन्म हुआ। जब तोपें पुनः दहाड़ने लगीं तो संघ समाप्त हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विजय हुई तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर (शासन पत्र) पर हस्ताक्षर हुए। अभी तक वह जीवित सत्य नहीं बन पाया है। संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में भी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएँ चलती हैं। यद्यपि वह अपने सिद्धान्त-समूह एवं मूल्य-व्यवस्था द्वारा, समस्त मानवता की शक्तियों एवं हितों के अनुकूल, एक स्वतन्त्र एवं शान्तिमय विश्व-लोकसमाज के निर्माण के लिए प्रयत्नशील है, उसके कार्य में संघर्षशील सत्ता-समूहों द्वारा बाधा पड़ती है। सदियों से कोटि-कोटि मानवों का पथ-दर्शन इस नारे से होता रहा है- 'हमारा देश, सही हो या गलत।[1] जो लोग राष्ट्रसंघ संस्थान का निरीक्षण करते हैं और राष्ट्रीय भाव-प्रवणता और शस्त्रीकरण को दौड़ पर ध्यान देते हैं वे गम्भीर रूप से निराश हो जाते हैं और अनुभव करते हैं कि हमारी सभ्यता गर्त के कगार पर खड़ी है। वे कहते हैं कि इस विचार में कुछ भी असाधारणता नहीं है, कि कला एवं विज्ञान, साहित्य एवं दर्शन-सम्वन्धी अपनी सम्पूर्ण आश्चर्यजनक उपलब्धियों के साथ भी, हमारी सभ्यता उसी प्रकार विलुप्त हो जायगी जिस प्रकार कि अतीत में और भी कितनी ही सभ्यताएँ नष्ट हो गई हैं। एक्माइरोसिस के संयमवादी (स्टोइक) सिद्धान्त में कहा गया है कि संसार अग्नि से नष्ट हो जायगा, स्लेट पुंछकर साफ-सुथरी हो जाएगी और एक नवीन आरम्भ होगा।' अनेक प्रमुख धर्मशास्त्री हमें विश्व के समाप्ति- सम्बन्धी धर्मशास्त्रीय विवरणों की याद दिलाते रहते हैं और कहते हैं कि यह भगवद्-इच्छा के ही अन्तर्गत है कि मानव-जाति समाप्त हो जाए।

दुर्भाग्यवश जो लोग वैज्ञानिकमना हैं वे भी मानवीय घटनाओं की अनिवार्यता की बात करते हैं। हमें विश्वास कराया जाता है कि आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों का दबाव संसार को ऐसी तबाही की ओर ले जा रहा है जैसी कि यूनानी दुःखान्तिका में निर्मम नियति द्वारा सम्पन्न होती है। इतिहास की धारा कारणों एवं परिणामों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें मानव अनुन्मोचनीय रूप से जकड़ा हुआ है। मानव सम्पूर्णतः इतिहास की दया पर निर्भर है। मानव की आशाओं, भयों और अपेक्षाओं का भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं। कहा जाता है कि हम अपने से अधिक बलवती शक्तियों की पकड़ में हैं। हमें बताया गया है कि बड़े-बड़े मामलों में घटनाओं के भीतर उनके मन में, उससे कहीं अधिक होता है जितना उनके अभिनेताओं के मन में होता है। सामूहिक वातोन्माद (हिस्टीरिया) कोटि-कोटि मानवों के जीवन को विनष्ट कर देता है। प्रकृतिवाद की धारा मानव-प्राणियों को साहस और पहल की ओर प्रेरित नहीं करती।

पौराणिक नियतिवाद (थियौलाजिकल डिटरमिनिज्म) व्यक्ति से उसकी अपनी महत्ता, विशेषता, छीन लेता है। ईश्वर ब्रह्माण्डीय गतिविधि को अपनी योजना द्वारा ही उसके गन्तव्य तक पहुँचाता है। पुस्तक के अन्तिम पृष्ठ पहिले से ही उसके प्रथम पृष्ठों में निहित हैं।

परन्तु जहाँ सर्वनाश के पैगस्बर मौजूद हैं, वहाँ आशा के प्रवक्ता भी हैं, यद्यपि वे निराशा के गर्त पर ही आशा का महल बनाते हैं। वे कहते हैं कि हम अपने अन्तःकरण की खोज करके उसमें से इस अणुयुग में अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियों का पता लगा लें। कवियों, दार्शनिकों और पैगम्बरों में मानवीय एकता और सनातन शान्ति की बाध्यकारी दृष्टि मिलती है। राजनीतिक नेताओं ने भी इसे प्रमाणित किया है। टॉम पेन ने घोषित किया है-"विश्व ही मेरा देश है।"

आधुनिक मानव की दुविधा यह है कि यद्यपि वह जीवन से निराश है, किन्तु मरना नहीं चाहता। जीवित रहने की यह मूलवृत्ति हमें आशा देती है। जिस शत्रु से हमें लड़ना है, वह पूँजीवाद अथवा साम्यवाद नहीं है, वह हमारी अपनी ही बुराई है, हमारी आध्यात्मिक अन्धता, सत्ता के प्रति हमारी आसक्ति और प्रभुत्व के लिए हमारी वासना है। 1945 ई० में एक निराशावादी नृतत्त्वविज्ञानी ने कहा था कि बन्दर के हाथ में अणुबम जैसा अस्त्र देना सभ्यता के विनाश की गारण्टी करना है।

हम जानते हैं कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक नई बानगी के लिए प्रयत्न करना चाहिए, किन्तु जीवन के पारम्परिक मार्गों के दबाव और खींचतान के कारण हम यन्त्रशिथिल हो जाते हैं। यदि भविष्य की रक्षा करनी है तो हमें अपने को गूढ़ विश्वासों की इस निद्रा से धकेलकर निकालना होगा। प्राचीन परम्पराओं तथा नवागत समाज-वैशिष्ट्य में सघर्ष है। समस्त जीवन ही पुरातन और नूतन के बीच सनातन द्वन्द्व है। नायक बनी हुई वस्तुओं का नहीं, वरन् बनती हुई वस्तुओं का योद्धा है। जिस राक्षस को मारना है वह तथातथ्य का राक्षस है। शत्रु सत्ता के स्थान पर है; वहीं जालिम है जो अपनी शक्ति और सत्ता का अपने हित में उपयोग करता है।

प्राकृतिक आत्महत्या के अनेक मार्ग हैं किन्तु मानव के जीवित बच रहने का एक ही रास्ता है। यह है निष्ठा का, श्रद्धा का, धर्म का मार्ग जो हमें आने वाली वस्तुओं के लिए शक्तिमती आशा से प्रेरित करता है। मानवीय विषयों में कोई नितान्त कारणत्व नहीं हुआ करता।

संघर्ष है चेतन अभिप्राय एवं अचेतन मनोवेग के बीच। मनुष्य भलाई-बुराई का, ज्ञान एवं मूढ़ता का मिश्रण है। हमें स्वयं अपने से, दुर्बलता से, अपनी प्रकृति में निहित भ्रष्टता से अपनी रक्षा करनी है। यह विश्व पतित मानव का घर है, जहाँ विवेक का राज्य होना चाहिए किन्तु राज्य है वस्तुतः अविवेक का। 'जिस जानवर पर मैं सवार था, उसके अतिरिक्त और कोई जानवर मेरे साथ नहीं था।"[2] अपने प्रयत्न से ही हम अपने अन्दर के द्वन्द्व को मिटा सकते हैं और अपने जीवन से घृणापूर्ण संवेगों को नष्ट कर सकते हैं तथा प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ा सकते हैं। हमें उन राक्षसों से एकान्त में लड़ना ही होगा जो हमारी प्रगति का विरोध करते हैं-खुद अपने ही बनाए हुए राक्षसों से। एक ऐसी नैतिक ऊर्जा की नवीन उपलब्धि की तीव्र आवश्यकता है जो समाज को एक नये ढाँचे में ढालने में सहायक हो।

जो अनुशासन हमें बदलने में सहायता करता है, वही धर्म है। छिछला तर्कनावाद कह सकता है कि विचार को ग्रहण कर हम संसार को उसकी बुराइयों से मुक्त कर सकते हैं, सामान्य जीवन के अन्यायों एवं दुःखान्त दृश्यों को दूर कर सकते हैं। किन्तु मानवीय सम्मान के नाम पर होने वाली नैतिक एवं आध्यात्मिक क्रान्ति ही, मानव को आर्थिक उत्पादन, प्रौद्योगिकीय संघटन, जातिगत भेदभाव तथा राष्ट्रीय अहंभाव की मूर्तियों के ऊपर प्रस्थापित कर सकती है।

धर्म जीवन के लिए अनावश्यक, असंगत नहीं है। वह एक ऐसी पीढ़ी को पध-दर्शन एवं सहायता दे सकता है जो सन्तोष प्राप्त करने में अपनी असफलता पर परेशान है और इस समय प्रकाश के लिए भटक रही है। ईश्वर में जीवन्त निष्ठा ही मानव को नैराश्य की इस पक्षाघातकारिणी भावना से उबरने और अपेक्षाकृत कम अपूर्ण समाज का निर्माण करने में समर्थ हो सकती है।

किन्तु लोगों के मन पर धर्म का प्रभाव घटता जा रहा है। कुछ समय पूर्व 'टाइम' नाम की पत्रिका ने 18 से 29 वर्ष की आयु के 2000 हज़ार तरुण मानवों के बीच एक सर्वेक्षण किया था। इनमें से 19 प्रतिशत का कथन था कि 'वे बाइबिल में विश्वास रखते हैं': 77 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि उन्होंने उसे कभी नहीं पढ़ा। जो कुछ अमेरिका के लिए सत्य है, वही, न्यूनाधिक मात्रा में, दूसरे राष्ट्रों के लोगों के लिए भी सत्य है।

सार्वदेशिक बनते जा रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभाव-तले धर्म मसीहाई भौतिकवाद में बदलता जा रहा है। जो लोग इस बात को नहीं मानते, वे भी किसी धर्म की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। विराट अज्ञात, जो ईश्वर के रहस्य को छिपाए हुए थे, अब ज्ञात होता जा रहा है। ज्यों-ज्यों प्रकृति पर से हमारी निर्भरता कम होती जाती है, धर्मनिष्ठा की आवश्यकता कम होती जाती है। फिर अभ्रान्त धर्म एवं सिद्धान्त मनुष्य के मस्तिष्क की बेड़ियाँ बन जाते हैं और धार्मिक शोध को गति में बाधक होते हैं।

नवीन समाज-व्यवस्था विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं पर जोर देती है। धर्मो का कहना चाहे जो हो, उन्होंने कल्पना किए जा सकने वाले सब प्रकार के अपराधों को क्षमा प्रदान की है, बल्कि इन्हें स्वयं भी किया-कराया है। धार्मिक जीवन और नैतिक अन्याय दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते।

धर्म की अपवर्जक, असहिष्णु प्रकृति की परिणति उत्पीड़न एवं नास्तिक-उच्छेदन और धार्मिक युद्धों में होती है। यह विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच विद्वेष, घृणा तथा अनुदारता को खुला खेलने के लिए छोड़ देती है। जो सर्व-अलंघ्य है उसकी अवधारणा के मार्ग में वैभिन्न्य होने के कारण एक-दूसरे की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है।

धार्मिक विश्वास के हास के मुख्य कारण निम्नलिखित बातों में खोजे जा सकते हैं-विज्ञान द्वारा बढ़ाई हुई संशयवृत्ति, सामाजिक समस्याओं को लेकर धार्मिक वृत्ति की होने वाली निंदा, तथा धर्म की अपवर्जक, असहिष्णु प्रकृति, जो आने वाले विश्व-ऐक्य की विरोधिनी है। या तो धर्म अपने को दृढ़तर नींव पर खड़ा करे या फिर आज की गम्भीरतम एवं महत्तम मानवीय आवश्यकता के सामने अपनी अपर्याप्तता स्वीकार करे। हम भीति एवं आशंका की मनोरचनाओं अथवा नैराश्य एवं अनस्तित्व की दार्शनिक विचारधाराओं से संतुष्ट नहीं हो सकते। धर्मों को अपने अविवेक, प्रतिक्रियावादी सामाजिक प्रकृति तथा प्रान्तीयता से मुक्त होने की आवश्यकता है।

बहुत-से लोगों के लिए ऐसे विश्वास को ग्रहण कर लेना सम्भव नहीं होता जो तर्कसम्मत न हो। स्वतन्त्र अनुसन्धान की वृत्ति के बीच ही वैज्ञानिक विचार प्रगति करते हैं। और स्वतन्त्र अनुसन्धान की यह वृत्ति आधिदैविक मतवादी धर्मों की नींव को हिला देती है। इसने कोटि-कोटि ऐसे प्राणियों के लिए धर्म को अप्राकृतिक-अस्वाभाविक बना दिया है जिनके पुरखों के लिए वह एक समय स्वाभाविक था। निष्क्रिय धर्म- निष्ठा का स्थान अब आलोचनापरक पूछताछ ने ले लिया है।

विज्ञान के प्रभाव से प्रत्यक्षवाद का एक सिद्धान्त चल निकला है जो दर्शन और धर्म को निरर्थक कहकर हटा देता है। तार्किक प्रत्यक्षवाद का मत है कि एक प्रमेय या प्रस्थापना केवल तभी सार्थक है जब वह प्रमाणित की जा सके। यह प्रश्न कि क्या ईश्वर की स्थिति है, पर्यवेक्षण द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। प्रमाणीकरण का सिद्धान्त ही स्वयंसिद्धि से बहुत दूर है। निस्सन्देह वह आत्मविरोधी है क्योंकि कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे उसे स्वयं भी पर्यवेक्षण द्वारा प्रभावित किया जा सके।

जब मनुष्यों को विमर्श द्वारा, गहन चिन्तन द्वारा अपने अस्तित्व की चेतना का बोध होता है तब हमें दर्शन की उपलब्धि होती है। हममें से प्रत्येक के पास एक सत् या असत् दर्शन होता है। जहाँ भी मूल्य के स्तर अथवा समीक्षा के मानदण्ड का प्रयोग हो, समझिए कि वहीं दर्शन है। वे लोग भी जो दर्शन को फालतू या निरर्थक समझते हैं, वैसा दार्शनिक रंग के फलस्वरूप ही करते हैं।

जब लोग संसार की दार्शनिक व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं तो वे भौतिकवाद की ओर आकर्षित होते हैं। बट्रॅण्ड रसेल ने हमें बताया है कि प्रारम्भिक दिनों में स्वर्गीय प्रोफेसर जी० ई० मूर ने एक निबन्ध लिखा था जिसकी शुरुआत इस प्रकार हुई थी : 'आरम्भ में पदार्थ ही था, पदार्थ से शैतान का जन्म हुआ और शैतान ने ईश्वर को जन्म दिया।' ब्रह्माण्ड के इतिहास की रूपरेखा बताने के बाद निबन्ध इस रूप में समाप्त हुआ था 'और ईश्वर मर गया; उसके बाद शैतान मरा और पदार्थ फिर शेष रह गया।' 'आवर्त ही राजा है, जिसने ज़ियस (ग्रीक पुराण का इन्द्र) को निकाल बाहर किया।'

ब्रह्माण्ड की प्रक्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन से हमारे आगे जगत् के हृदय का एक रहस्य उद्घाटित होता है। रायल सोसाइटी के आरम्भिक दिनों में उससे सम्बद्ध लोगों का विश्वास था कि 'गगन-मण्डल ईश्वर की महिमा की घोषणा करता है।' जान वील ने उस 'नियमानुकूल एवं धार्मिक आनन्द' के विषय में लिखा, 'जो हमारे इस दृश्यमान जगत् के आश्चर्यजनक एवं अद्भुत ढाँचे का दर्शन कर प्राप्त होता है।' आइज़क न्यूटन के लिए अन्तरिक्ष एक ईश्वरीय चमत्कार था।

महान् स्रष्टा की इस 'चमत्कारपूर्ण रचना' ने ओल्डेनबर्ग को विस्मय-विमूढ़ कर दिया था। महान् प्रकृतिवादी जॉन रे ने अपनी पुस्तक का नाम रखा-'सृष्टि-कार्य में व्यक्त ईश्वर की प्रज्ञा ।'

धर्मनिष्ठा तर्क-बुद्धि से सम्बद्ध होनी चाहिए। तर्कबुद्धि और धर्म में कोई संघर्ष नहीं हो सकता। मूढ़ाग्रह के प्रतिकूल धर्मनिष्ठा (फेथ) बुद्धि-विरुद्ध नहीं हो सकती, और न तो तर्क-बुद्धि ही धर्मनिष्ठा से सर्वथा रहित हो सकती है। विज्ञान, दर्शन और धर्म सत्य को प्रकाशित करने का यत्न करते हैं जो अन्तिम रूप में एक एवं सर्वग्राही है। हम एक ही भूमि को आच्छादित करने वाले विभिन्न सत्यों को नहीं पा सकते। धर्म जीवन के प्रति मानव की सम्पूर्ण चेतनवृत्ति का द्योतक है क्योंकि वह बौद्धिक चैतन्य तथा ज्ञान से ही प्राप्त एवं प्रकाशित होता है। धर्मनिष्ठा की आधार-सामग्री का उस स्वाभाविक ज्ञान से सामञ्जस्य होना ही चाहिए जो मनुष्य अपने एवं संसार के विषय में रखता है। धार्मिक दृष्टि का संसार एवं मनुष्य के उस चित्र से सामञ्जस्य होना ही चाहिए जो आज आधुनिक विज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उपनिषद् का वचन है-'अहं वृक्षस्य रेरिवा' - मैं ही वृक्ष को गति देने वाला हूँ।

जितनी भी महती वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हैं वे सब मानव की जीवन्त प्रेरणा- आत्मा-के कार्य हैं। ब्रह्माण्ड-रहस्य भी मानव का अन्तर्जीव ही है। मुक्त मानव-व्यक्ति का उसके लिए एक सामाजिक पक्ष भी है किन्तु जब तक वह मानव प्राणी बना रहता है तब तक उसके हृदय में एक ऐसी निर्दोषता बनी रहती है जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। हमारे अन्दर जो आत्मपरक (सब्जेक्टिव) है वही हमें व्यक्तिगत स्वातंत्र्य एवं उत्तरदायित्व के योग्य बनाता है। हमें अपने को मुक्त करने के लिए अपनी इस अन्तिम शक्ति को फिर से दृढ़तापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। हम सब सम्पूर्णतः आवश्यकता के गुलाम नहीं हैं। कांट का अनुमवातीत मुक्ति का सिद्धान्त एक ऐसी पूर्णतः स्वतंत्र आत्मा को स्वीकार करता है जो ज्ञेय मन द्वारा प्रक्षेपित दैवात् सम्बद्ध प्रत्यक्ष के बाहर किसी क्षेत्र में स्थित है। यदि हम इसे अनुभव करते हैं कि हम केवल पदार्थ नहीं हैं, जीवात्मा भी हैं तो प्रत्येक दिन हमें एक नया अवसर देता है-एक नया जीवन, यहाँ तक कि एक नई व्यवस्था या नया समाज भी लाता दिखाई पड़ता है।

ईश्वर केवल संसारातीत ही नहीं है वरन् उसमें व्याप्त भी है। कबीर ने अपने एक भजन में ईश्वर को यह कहते हुए बताया है :

ओ मेरे सेवक, तू मुझे कहाँ खोजता फिरता है ?

मैं तो तेरे पास हूँ।

मैं न तो मन्दिर में हूँ, न मस्जिद में,

न तो मैं पूजा और नमाज़ में हूँ

यदि तू सच्चा खोजी है,

तो मुझे तुरन्त देख सकता है।

कबीर यह भी कह सकते हैं कि 'ईश्वर सम्पूर्ण श्वास के श्वास हैं।'

हमें मूढ़ाग्रही विश्वासों एवं कुरीतियों से लड़ने के लिए अपनी तर्कना का उपयोग करना ही चाहिए। हम केवल एक ऐसे न्यायी ईश्वर में विश्वास रख सकते हैं जो संत और पापी दोनों के प्रति वैसे ही निष्पक्ष है, जैसे सूर्य ठण्ड से काँपते हुए और गर्मी से पसीना बहाते हुए, दोनों प्रकार के लोगों पर समान भाव से प्रकाशित रहता है। ईश्वर उपेक्षा से क्रुद्ध नहीं होता, अथवा प्रार्थना से प्रसन्न नहीं होता। उसके रव के चक्र दया, अथवा क्रोध से बाधित हुए बिना चलते हैं। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। वह कर्माध्यक्ष है-कर्म का स्वामी तथा निरीक्षण-कर्ता। यदि हम अपने पापों के लिए अनुताप करते हैं और अपने आचरण में तदनुकूल परिवर्तन करते हैं तो ईश्वर उसका ध्यान रखता है और सुधरने में हमारी सहायता करता है। -

स्वर्ग-नरक कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं हैं। जो आत्मा अपने दुष्कर्मों के लिए अनुताप से दग्ध है, वही नरक में है; जो आत्मा अच्छे ढंग से जीवन बिताने के कारण सन्तुष्ट है, वह स्वर्ग में है। पुण्य-जीवन का पुरस्कार साधु जीवन स्वयं ही है। सद्गुण स्वयं ही अपना पुरस्कार है।

यदि वास्तविकता की व्याख्या के रूप में ईश्वर की बौद्धिक परिकल्पना को आनुभविक सत्य में परिणत करना है तो हमारी बौद्धिक चेतना को आध्यात्मिक अनुभूति में विकसित करना पड़ेगा। धर्म अन्तिम सत्य से, जिसे ईश्वर कहा जाता है, मिलन का एक मार्ग है। इस अन्तिम सत्य में विश्वास अनुगमन-तर्क की प्रक्रिया की समाप्ति मात्र नहीं है वरन् अनुभवाश्रित निष्ठा का एक कार्य है। धर्म जड़ जीवन से आलोकित चैतन्य का उद्भव चाहता है, इस आलोकित चैतन्य को विभिन्न धर्म विभिन्न नामों से पुकारते हैं।

जो लोग श्रद्धालुओं में सम्मिलित नहीं हुए थे, उनसे बात करते हुए संत पाल, इन शब्दों के साथ ठीक ही कहता है कि 'यदि वे संयोगवशात् उसकी भावना रखते हों तो वे प्रभु को पाने की चेष्टा करें, और उसे प्राप्त कर लें, यद्यपि वह हममें से प्रत्येक से दूर नहीं है।' संत पाल कहते हैं;

'तू जीर्ण मानव को, जो छलनापूर्ण वासना से भ्रष्ट हो गया है, हटा दे।

और अपने मन की चेतना में नूतन हो जा।

और नवीन मानव को उन वस्त्रों से ढक,

जो ईश्वरानुकूल साधुता और सच्ची पवित्रता में निर्मित हुआ है।

इस नवीनीकरण का परिणाम है नूतन मानव का जन्म।

यह नवजन्म अपने को बाह्य करुणा में प्रकाशित करता है।

सम्पूर्ण कटुता एवं आक्रोश, रोष एवं कोलाहल

तथा समस्त विद्वेष सहित कुवचन को दूर कर दे।

और तू एक-दूसरे के लिए ढयालु, मृदुहृदय हो जा,

एक-दूसरे के लिए क्षमाशील बन,

जैसे ईश्वर ने ईसामसीह के लिए तुझे क्षमा कर दिया है।"

मानव-मन में सभ्य और विकसित के साथ ही आदिम, पुरातन एवं शिशु भी उपस्थित रहता है। हमारे अन्दर जो जड़ता और बुराई है, उसके विरुद्ध संघर्ष हमें जारी रखना चाहिए। हमारे समस्त शत्रु हमारे अन्दर ही हैं। जो वृत्तियाँ हमें चरित्रभ्रष्टता के लिए बहकाती हैं, जो आग हमारे अन्दर जलती है, वह सब अज्ञान एवं त्रुटि के उस अन्तःक्षेत्र से ही उठती है, जिसमें हम रहते हैं। मानव की महिमा इस बात में नहीं है कि वह कभी गिरे नहीं, बल्कि इस बात में है कि हर बार वह गिरने पर उठ खड़ा हो। प्रोफेसर ए० एन० व्हाइडहेड ने कहा है: 'धर्म विश्वास की वह शक्ति है जो आन्तरिक भागों को स्वच्छ करता है। इसी कारण सच्चाई, वेधक सच्चाई ही प्राथमिक धार्मिक सद्गुण है। धर्म मनुष्य के अन्तर्जीवन की कला एवं उपपत्ति है।"[3] आत्मविजय लालसा से शान्ति तक पहुँचने का ही मार्ग है। पाप करने एवं दुःख भोगने के जीवन की अपेक्षा एक महत्तर जीवन है। किसी मनुष्य की साधुता की मात्रा का परीक्षण इस बात से होता है कि वह किस सीमा तक अपनी प्रकृति की दुर्बलताओं पर प्रभुत्व पाने में समर्थ हुआ है। धर्म जीवन से बाहर ले जाने का मार्ग नहीं है, अपितु जीवन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। आत्मा और जीवन के क्षेत्र एक-दूसरे के अन्दर प्रवेश करते हैं। यह सामान्य धारणा कि हिन्दू धर्म सामाजिक मूल्यों का निषेध करता है और संसार को अस्वीकार करने वाले • आध्यात्मिक अन्वेषण के लिए भौतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की बलि दे देता है, सही नहीं है। यह सत्य है कि जब हमें सत्य का दर्शन होता है, तब हम अनुभव करते हैं कि हम इस नाम-रूपात्मक, बाह्य, दृश्य, परदेशी जगत् में अजनवी हैं। तब हमें यहाँ घरेलू शान्ति नहीं मिलती। जगत् के चल-चलाव या नैरन्तर प्रवाह के पीछे जो सामञ्जस्य है, उससे प्रभावित होकर हम यहाँ कार्य करते हैं। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा की एक मात्र वास्तविकता तथा उसका अनुभव करने की परमावश्यकता के सामने मानवीय संघर्ष में निहित समस्त बौद्धिक एवं नैतिक यल अन्ततोगत्वा असत् और तत्वरहित हैं। किन्तु भारतीय विचारकों ने हमें सिखाया है कि प्रतिवद्ध या सीमित यत्ल के बिना इन्द्रियातीत सिद्धि या अनुभूति प्राप्त भी नहीं हो सकती। यह कहना पूर्णतः सही नहीं है कि शंकर के मत में सामाजिक आचार के साथ ब्रह्म के यौगिक ज्ञान की प्रतिकूलता है। यदि शंकर कहते हैं कि केवल ब्रह्म ही सत्य है तथा ब्रह्म के बाहर कुछ भी नहीं है तो इसका तात्पर्य यही है कि प्रतीयमान जगत् वहीं तक असत् है जहाँ तक हम उसे ब्रह्म की एक अभिव्यक्ति के रूप में ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। उन आँखों में, जो 'एकमेवा द्वितीयम्' की ओर खुली हुई हैं, नित्य परिवर्तनशील वस्तु जगत् भी है जिसमें रचनात्मक रूप से कर्म करना सम्भव है, और ऐसा करते हुए भी द्वैत के सृजनात्मक ऐक्य में एक का साक्षात् या अनुभव हो सकता है। आत्मज्ञान इस रूप में है कि ज्ञानी आत्मा कार्य भी कर सके।

सभी धर्मों में जीवन पर बल देने वाले एवं जीवन का निषेध करनेवाले मनोवेगों का परस्पर-संघर्ष है। इन दो मनोवेगों की अन्तःक्रिया ने बारम्बार भारतीय चिन्तन-धारा को नूतन रूप दिया है और अपने अविश्रान्त आध्यात्मिक अन्वेषण ने भारत को अग्रसर किया है।

यद्यपि कुछ हिन्दू परम एक्य पर इस सीमा तक ज़ोर देते हैं कि वैविध्य को, अनेकता को माया मानकर अस्वीकार कर देते हैं तथा सम्पूर्ण कर्म, सम्पूर्ण कामना तथा जो कुछ भी पार्थिव है, उन सबका त्याग एवं निषेध करते हैं, परन्तु अधिकांश हिन्दू सृष्टि की अनेकता में एकता को ही सत्य मानते हैं-वह सत्य, जो प्राणियों से भक्ति एवं प्रेम की माँग करता है। सभी धर्म प्रेम एवं करुणा के आचरण की माँग करते हैं। अथर्ववेद का वचन है : 'समान-हृदयता, समान-मानसिकता, अप्रतिकूलता का मैं तुम लोगों के लिए सृजन करता हूँ, तुम एक-दूसरे से उसी प्रकार प्रीति प्रकट करो जैसे गौ अपने नवजात वत्स के लिए करती है।"[4] 'जैसे एक माँ अपने एकमात्र पुत्र का, अपना जीवन खतरे में डालकर भी रक्षण करती है, उसी प्रकार मनुष्य को समस्त चेतन प्राणियों के लिए असीमित रूप में करुणा से अपने हृदय को विकसित करना चाहिए।' आत्मत्याग ही सच्चा त्याग है (जैसा कि द्युतेरा-ईसाया के भक्ति-संगीत में व्यक्त हुआ है)। केवल यही ईश्वर को स्वीकार्य है और यही इतना शक्तिमान है कि दूसरे में भी वही भाव पैदा करता है। हिलेल कहता है : 'जो तेरे लिए घृणाजनक है उसे अपने साथियों के लिए मत कर।'

मेरा खयाल है कि तालमद (यहूदी संहिता) में कहीं इस बात को लेकर विवाद है कि जगत् की सृष्टि होनी चाहिए थी या नहीं। अन्त में निर्णय यह हुआ कि यदि जगत् अस्तित्व में न आया होता, तो लोगों के लिए वह ज़्यादा अच्छा होता; किन्तु जब वह अस्तित्व में आ ही गया है तो मनुष्य को सत्कार्य में अपना समय लगाना चाहिए। संत पाल कहते हैं: 'मैं ईश्वर की समस्त दया के नाम पर तुमसे अपील करता हूँ कि अपने शरीरों को इस प्रकार शुद्ध एवं परिष्कृत करके कि वह ईश्वर को स्वीकार्य हो, बलि के रूप में समर्पित कर दो बस, यही है तुम्हारा सम्प्रदाय, यही है तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन।"[5] एपोस्टिल (देवदूत) कहते हैं: 'बुराई से पराजित न हो बल्कि भलाई से बुराई को पराजित कर।'

यद्यपि सभी धार्मिक शिक्षकों ने हमसे यही कहा है कि करुणा हमें जीने का अर्थ प्रदान करती है, कर्म में पथ-प्रदर्शन करती है, साहस के प्रदर्शन का कारण-रूप बनती है तथा मानवीय दुःख दूर करने में हमारी सहायता करती है, फिर भी उस महान् करुणासागर प्रभु-ईश्वर-के नाम पर संसार में जघन्य अपराध किए गए हैं। प्रेमेश्वर में विश्वास रखना ही पर्याप्त नहीं है; हमें निश्चित रूप से प्रेम करना ही चाहिए। जो वर्षा नीचे के मैदानों को उपजाऊ बनाती है, वह वायुमण्डल के उच्च स्तरों पर ही निर्मित होती है। सन्तगण ऐसे आचार्य हैं जो अभिरंजित दर्पण की ऐसी आकृतियाँ नहीं हैं जो अपनी पवित्रता में सुदूर और आसमानी हों। उनमें कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हम जगत् में सर्वत्र प्रसारित करना चाहेंगे। उनमें अवश्य कुछ ऐसा है परन्तु वह क्या है, यह हम नहीं कह सकते। यह उनके रक्त और अस्थि में है; यह उनकी वाणी के श्वास में है; उनके व्यक्तित्व के प्रकाश एवं छाया में है-एक ऐसा रहस्य, जिसे जिया जा सकता है परन्तु शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता।

राजनीतिक वा आर्थिक कार्यसाधकता के विवर्तनशील बालुका-कणों पर नहीं, नैतिक यम-नियम की दृढ़ चट्टान पर ही ऐसे सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है जिसमें व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य, सामाजिक न्याय और राजनीतिक समानता हो। शान्ति के लिए सत्य, स्वतन्त्रता और साधुता आवश्यक हैं। इंजील-लेखक (इवेंजेलिस्ट) हमें बताता है कि कैसे शैतान उन्हें अत्यधिक ऊँचे पर्वत पर ले जाता है और जगत् के समस्त राज्यों को तथा उनके ऐश्वर्य को दिखलाता है। फिर कहता है: "यदि तू नीचे झुककर मेरी पूजा करे तो मैं तुझे ये सब वस्तुएँ दूँगा।" तब जीसस ने उससे कहा : "शैतान, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि ऐसा लिखा है-'तू अपने प्रभु, अपने ईश्वर की पूजा करेगा और केवल उसी प्रभु की सेवा करेगा।''[6]

नये समाज में हमें एक नूतन सार्वदेशिक धर्म की आवश्यकता है। इससे हमारा तात्पर्य एक ही साँचे में ढले धर्म से नहीं है वरन् जागरूकता एवं प्रेम के, प्रज्ञा एवं करुणा के, सत्य एवं स्नेह के धर्म से है। धर्मों से, उनकी प्रादेशिकता दूर हो जानी चाहिए और उन्हें ऐसा रूप दिया जाना चाहिए कि उनसे उनकी सार्वदेशिकता प्रकट हो। इसका अर्थ आध्यात्मिक अनिश्चय या संदिग्धता नहीं है।

सहिष्णुता में प्रत्येक मनुष्य की गरिमा से सम्बद्ध एक प्राथमिक अधिकार निहित है। विश्वास का अधिकार, मुक्त, श्रृंखला-रहित जीवन जीने की भाँति ही, भ्रातृ-प्रेम की धारणा में मूलभूत रूप से निहित है। हम लोगों ने अपने देश में विभिन्न धर्मों का शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व देखा है। यह केवल निष्क्रिय सहअस्तित्व नहीं है वरन् एक सक्रिय साहचर्य है; विभिन्न धर्मों में जो कुछ सर्वोत्तम है, उसका एक घनिष्ठ अन्तःसम्बन्ध है। सह-अस्तित्व प्रथम पग है; लक्ष्य है भ्रातृभाव-भाईचारा। हमने इन आदर्शों का सच्चाई के साथ पालन नहीं किया है और प्रायः आपदा झेली है। फिर भी आदर्श आँखों के सामने रहा है तथा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, रवीन्द्र नाथ ठाकुर एवं गांधीजी जैसे महान् नेताओं द्वारा उसकी पुष्टि होती रही है।

सहिष्णुता का दृष्टिकोण इस विश्वास पर आश्रित है कि तार्किक श्रेणियों के समस्त इन्द्रियातीत प्रयोग, इन्द्रियातीत को ससीम में खींच लाने के समस्त प्रयल, गलत हैं। प्रकृति एवं इतिहास ईश्वर की उपस्थिति की घोषणा करते हैं किन्तु उसके समस्त स्वभाव को प्रकट नहीं करते। एक-दूसरे को ठीक तरह से न समझ सकने के कारण धर्म परस्पर कटते गए हैं, दूर होते गए हैं। हम लोग धर्म की कतिपय परम्पराओं के बीच पैदा या शिक्षित होते हैं परन्तु परम्परा के प्रति निष्ठावान होने का यह अर्थ नहीं है कि हम उसके अन्दर बन्दी बनकर रह जाएँ। हम अपनी आयु, परिस्थिति एवं संस्कार द्वारा निर्णीत परमात्मा के विभिन्न प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व ग्रहण करते हैं। प्रत्येक प्रतीकात्मक विन्यास के मूल में वही है जो रूप के परे है। हमें रूप अथवा आकृति की आवश्यकता तो है किन्तु उसे आध्यात्मिक सत्ता समझने का भ्रम नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक सत्ता एक है, जब कि रूप अनेक हैं। जहाँ तक रूप का सम्बन्ध है, प्रत्येक धर्म निराला है। हम यह मान सकते हैं कि हमारा विशिष्ट रूप-निर्माण सत्य का उचित रूपांकन है किन्तु इसके साथ ही हमें दूसरे रूपों के औचित्य से इन्कार नहीं करना चाहिए। हमें मुक्त मानस एवं आत्मा के प्रति उन निष्ठाओं का विकास करना चाहिए जो जाति, वर्ग, प्रजाति अथवा राष्ट्र की संकुचित निष्ठाओं को पार कर जाएँ। इन मूल्यों की कीमत पर हम जो भी प्रगति करते हैं, वह नैतिक रूप से गलत है।

सब धर्मों के ऋषिगण कहते हैं कि जगत् की विविध जातियाँ एक सर्वनिष्ठ तात्पर्य एवं सर्वनिष्ठ नियति वाले समाज का निर्माण करती हैं। कहा जाता है कि समस्त जगत् ही एक महात्मा का पितृदेश है-घर है। आत्मा की सार्वभौमिकता का यह समाचरण हमसे माँग करता है कि हम अपने शत्रुओं को बुराई भरे शैतान के रूप में नहीं, वरन् उद्विग्नताओं से मार्गभ्रष्ट तथा परिवर्तन एवं सुधार में समर्थ मानव के रूप में ग्रहण करें। इतिहास बताता है कि मित्र शत्रु हो जाते हैं तथा शत्रु मित्र बन जाते हैं। तीन शताब्दियों तक हमने कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेण्ट ईसाई सम्प्रदायों को परस्पर भयानक युद्धों में लिप्त देखा है, फिर भी विशप स्टीफेन नील अपने ग्रन्य 'ऐंग्लीकनिज़्म" में कहते हैं- "हमारे सर्वोत्तम धर्मशास्त्रियों ने सिद्ध कर दिया है कि कैसे प्रोटेस्टेंटवाद तथा कैथोलिकवाद ईश्वरीय सत्य के दो आवश्यक अंग हैं।"[7]

अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के समाधान में हमें हिंसा पर मेल-मिलाप को, प्रतिहिंसा पर क्षमा को, सीधी कार्रवाई पर समझौते को प्रधानता देनी चाहिए। यदि यह रुख, जो एक सर्वव्यापी ईश्वर में विश्वास के अनुकूल एकमात्र रुख है, हमारे मनों और हमारे हृदयों पर छा जाता है तो हम अपने संकट से छूट सकते हैं और सार्वभौम समाज की मानवीय आशा के निकट पहुँच सकते हैं। विभिन्न धर्म-मतों के सदस्यों के रूप में अपनी निष्ठाओं को रखते हुए भी लोग धर्म-भ्रातृत्व के लिए कार्य कर सकते हैं; विभिन्न राष्ट्रीय समाजों के सदस्य अपने वर्तमान संघर्ष के नीचे या उसे अतिक्रम करके भी भाईचारे का अन्वेषण कर और पा सकते हैं। ईश्वर में श्रद्धा हम सबको शान्ति के लिए सहयोग या सामञ्जस्यकारी भावना से काम करने को उत्साहित तया प्रेरित करे।

2. धर्म का भारतीय दृष्टिकोण

यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि पूर्व एवं पश्चिम के बीच मौलिक अन्तर है। मानव-प्राणी सर्वत्र मानव है और एक ही गहनतम मूल्य को स्वीकार करता है। जो अन्तर हैं, वे अवश्य महत्त्वपूर्ण हैं परन्तु वे बाह्य, अस्थायी सामाजिक अवस्थाओं को लेकर हैं और उनके साथ ही परिवर्तित होते रहते हैं।

पूर्व और पश्चिम भी सापेक्षिक शब्द हैं। वे भौगोलिक अभिव्यक्तियाँ हैं, कोई सांस्कृतिक वर्ग नहीं। चीन, जापान तथा भारत जैसे देशों के बीच अन्तर उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जैसे यूरोपीय अथवा अमरीकी देशों के बीच हैं। विभिन्न प्रदेशों में आपेक्षिक पार्थक्य के कारण विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमानों का विकास हुआ-इन प्रतिमानों के साथ अलग-अलग विश्वास एवं आचार-अभ्यास संयुक्त हो गए। ऐसे युग आए हैं, जब चीन एवं भारत सांस्कृतिक मामलों में सिरमौर थे; दूसरों की बारी तब आई जब पाश्चात्य राष्ट्रों का आधिपत्य हुआ। पिछली चार शताब्दियों से वैज्ञानिक प्रगति की सहायता पाकर पश्चिमी राष्ट्रों ने प्राच्य भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है।

विश्व अव अन्तःसंचरण के एक दर्जे पर पहुँच गया है। सभी समाज तेज़ी के साथ उद्योग-प्रधान होते जा रहे हैं और मूल्यों के नये पुंज बनते जा रहे हैं। हमें एक नई सभ्यता के व्यथापूर्ण जन्मकार्य में सम्मिलित होने को कहा गया है। यदि हमें शान्ति से एक साथ रहना है तो हमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समझदारी का विकास करना ही चाहिए।

उन व्यावहारिक कार्यों का निश्चय करना राजनीतिक नेताओं का काम है जिनके द्वारा हमें इस समय उपलब्ध शक्ति (विद्युत्) एवं संचरण के स्रोतों का संसार के लोगों के बीच घनिष्ठ सहयोग एवं मैत्री के लिए उपयोग करना है। सांस्कृतिक स्तर पर अवबोधन हुए बिना कोई भी राजनीतिक अवबोध स्थायी नहीं बनाया जा सकता।

अपने आभ्यन्तर महत्त्व के अतिरिक्त भी ऐसी अवबोधना (समझ, अंडरस्टैंडिंग) मानवीय अनुभव को समृद्ध बनाती है। इतिहास के दर्शनशास्त्रियों द्वारा ऐसे सरल साधारणीकरण किए जाते हैं जो अत्यधिक गुमराह करने वाले होते हैं। हेगेल अपनी पुस्तक 'इतिहास-दर्शन पर वक्तृताएँ' ('लेक्चर्स ऑन फिलासफी ऑफ हिस्ट्री') में कहता है कि "फारस प्रकाश का देश है; ग्रीस (यूनान) शोभा का देश है; भारत स्वप्न का देश है; रोम साम्राज्य का देश है।"

यदि हम पिछले पाँच हज़ार वर्षों के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो चरम परिस्थितियों, शिखरों और खाइयों के वैषम्य या विपरीतता को देखकर आश्चर्य होता है। देश उठता है, लड़खड़ाता है, गिरता, अपने-आपमें ही सिकुड़कर रह जाता है, अपने को टुकड़े-टुकड़े चिन्दी-चिन्दी कर लेता है और फिर अपने खोई महत्ता को प्राप्त करने के लिए उठ खड़ा होता है। वह अहंकार, उदासीनता, लज्जा, अनासक्ति, उत्तेजना और दुस्साहस की विविध चित्तवृत्तियों के बीच से गुज़रता है। फिर भी इन सबके बीच एक ऐसा विचार बराबर बना रहता है-विचार, जिसका अनुभव करने, जिसे सिद्ध करने को वह प्रयत्नशील है। यह है एक प्रकार का सन्तुलन, मानवीय स्वभाव की एक परिपूर्णता, जिसे जीवन के सभी रूपों से सम्बद्ध घटनाएँ एवं विपत्तियाँ हिला-हिला देती हैं परन्तु तोड़ नहीं पातीं। यह देश सतह पर तो गतिमान है किन्तु अतल में, गहराई में स्थिर है। भारत नितान्त समृद्ध, वैविध्ययुक्त एवं जटिल सन्तुलन है। यह देश किसी प्रभुत्वशाली प्रजाति या धार्मिक सिद्धान्त या आर्थिक परिस्थितियों में सीमांकित नहीं है। हममें प्रजातियों (रसेस) का अद्भुत मिश्रण हुआ है किन्तु जिस महती परम्परा ने उसके समस्त निवासियों को प्रभावित किया है, वह है मानवीय हाथों का कार्य।

यहां संक्षेप में आत्मविद्या-विषयक उन पूर्व कल्पनाओं पर विचार कर लेना उपयोगी होगा जो किसी भी सभ्यता की रचनात्मक शक्तियाँ हैं। आत्मविद्या कोई गूढ़ अभिनिवेश नहीं है, प्रत्येक विचारवान व्यक्ति के जीवन में इसका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।

दर्शन एक व्यापक शब्द है जिसकी परिधि में तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्र, समाज-दर्शन एवं अध्यात्म-विद्या सब आ जाते हैं। इनमें से अन्तिम (अध्यात्म विद्या) पदार्थ की परमा (अन्तिम) प्रकृति से सम्बन्धित है। आध्यात्मिक वास्तविकता का अनुसन्धान बहुतेरी ऐसी चीज़ों का स्रोत रहा है जो चिन्तन के इतिहास में बड़ी गहन एवं महत्त्वपूर्ण रही हैं। अध्यात्म-विद्या में दो मुख्य क्षेत्र सम्मिलित हैं: एक जीवविकास-विज्ञान या तात्त्विकी (ऑनटोलोजी जो जीवार्थवाची यूनानी शब्द से बना है) अर्थात् सत्ता जो स्वयं अपनी ही शक्ति और अधिकार से स्थित है और किसी अन्य वस्तु पर आश्रित नहीं है; दूसरा ज्ञान-मीमांसा (इपिस्टेमॉलोजी, जो ज्ञानार्यवाची यूनानी शब्द से बना है)। मनुष्य का मस्तिष्क निश्चित रूप से क्या जान सकता है ? सम्मति और ज्ञान में अन्तर कैसे होता है ? सत् क्या है ? क्या जाना जा सकता है ?-ये हैं वे समस्याएँ जिन पर अध्यात्म-विद्या विचार करती है।

धर्म-समस्या के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण को ब्रह्मसूत्र के प्रयन चार सूत्रों के सन्दर्भ में देखा जा सकता है। ये चार सूत्र उपनिषद् के, जो वेदांग हैं, मुख्य अभिप्राय को प्रकट करते हैं। चारों सूत्र निम्न समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं: (1) अन्तिम या परम सत्ता के ज्ञान की आवश्यकता, (2) उसके अवधारण की तर्कसम्मत प्रक्रिया, (3) परम सत्ता का अनुभव, और (4) परम सत्ता की प्रकृति के प्रतीयमान परस्पर-विरोधी विन्यास ।

प्रथम सूत्र का विषय है-ब्रह्म-जिज्ञासा। वह ब्रह्म को जानने की मनुष्य को कामना को प्रकट करती है। संसार से असन्तोष है। इतिहास, फिर चाहे वह खगोलीय हो, भौमिक हो, प्राक्मानवीय या मानवीय हो, जन्म-मृत्यु या सृष्टि एवं विनाश का एक ऐसा निरुद्देश्य अभिक्रम जान पड़ता है जिससे व्यक्तिगत मानवीय अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। जीव की समस्त श्रृंखला में, जो कात के क्रिया-कलाप में मानव के सार्थक सम्मिलन की माँग करती है, हमें कोई सिद्धान्त नहीं दिखाई पड़ता। संसार अर्थहीन, असार तथा अपदार्य-सा लगता है। यह अनित्य है तथा असुख है। पशु रोग एवं हास के शिकार तो होते हैं किन्तु उनका अपनी आपदा पर कोई चारा नहीं। संत आगस्टाइन उस सनातन आकुलता की बात करते हैं जो व्यक्ति के सांसारिक जीवन का लक्षण है। मृत्यु की चेतना ही चिन्ता का कारण है। कन्फ्यूशस लिखता है :

महान पर्वत चूर-चूर हो जाएगा

सुदृढ़ शहतीर निश्चित रूप से टूट जाएगी

और प्रज्ञावान मानव किसलय की भाँति सूख जाएगा।

यदि मनुष्य अपने को संसार और उसकी हलचलों में खो देता है तो उसकी चिन्ता अल्पकालिक, क्षणभंगुर भय का कारण हो सकती है। किन्तु मनुष्य एक विचारवान प्राणी है। जब वह अपने अस्तित्व के अशाश्वत एवं सीमित रूप का विचार करता है तो वह भय से डर जाता है जो हाइडेगर के शब्दों में 'स्वयं मानव से भी अधिक आद्यकालिक है। जब भय अपने विषय में चेतनायुक्त होता है तो दारुण ताप बन जाता है। संसार के मरणजीवी रूप के चिन्तन के साथ आत्मा का दुःख भी मिल जाता है।

अनित्यता तथा हमारी सम्पूर्ण उपलब्धियों की परिसमाप्ति की चेतना हमें यह पूछने को विवश करती है कि इस विश्व-प्रक्रिया के पीछे या उसके परे भी कुछ और है ? यदि उसके पार कुछ न होता, तो हम विश्व-प्रक्रिया से ही सन्तोष-लाभ कर पाते। दुखी व्यक्ति उपनिषद् के शब्दों में पुकार उठता है :

असतो मा सद्गमय

तमसो मा ज्योतिर्गमय

मृत्योर्मा अमृतं गमय

मुझे असत् से सत् की ओर ले चल।

मुझे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चल ।

मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चल।

यह असीम अथवा शाश्वत की उपस्थिति ही है जो हमें ससीम या अशाश्वत से असन्तुष्ट करती है। यह हमें उस ईश्वर-वाणी का स्मरण दिलाता है जिसे पैस्कल समझता था कि उसने सुना है :

'यदि तुम मुझे जान न गए होते तो मुझे पाने का प्रयत्न न करते।' रोमन्स में दी हुई अपराध-स्वीकृति से तुलना कीजिए :

'हमें जिस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए उसे हम नहीं जानते, किन्तु स्वयं परमात्मा ऐसे गहरे उच्छ्वास के साथ हमारा भार उठा लेता है जिसे शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते।'

हमारे अन्दर जो द्वन्द्व एवं विग्रह है उसी का परिणाम दुःख है। मनुष्य दो दुनियाओं में रहने वाला जीव है : आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक। वह सद्-असदात्मक है।

अस्तित्व वस्तुतः काल का एक अभिक्रम है। यह छुरे की धार पर स्थित है। यह धार सत् से असत् को अलग करती है। मानव-प्राणी असत् में उलझा हुआ है। न हम थे, न हम होंगे। सत् की प्रकृति क्या है ? उस असत् का क्या रहस्य है जो हमारे अस्तित्व को, जैसा कि हम उसे जानते हैं, आच्छादित एवं सीमित किए हुए है ? सत् को अपनी अभिव्यक्ति के लिए असत् की आवश्यकता पड़ती है। अपने 'कन्फेशंस' (आत्मस्वीकृतियाँ) के प्रथम अध्याय में संत आगस्टाइन पूछते हैं कि ईश्वर के लिए उसकी (हमारी) आकांक्षा का अर्थ क्या है ? क्या इसका यह अर्थ है कि उसने ईश्वर को पा लिया है या नहीं पा सका है? यदि उसने ईश्वर को नहीं पाया है तो वह ईश्वर के विषय में कुछ जान नहीं सकता क्योंकि ईश्वर ही उसे अपने प्रति यह उत्कण्ठा, यह तीव्र कामना देता है। यदि उसने ईश्वर को पा लिया है और उसे पूरी तरह जान गया है तो वह उत्कण्ठा रखने में असमर्थ होगा क्योंकि वह पूर्ण हो जाएगा, अतः संघर्ष करने एवं दुःख उठाने की बात ही न रह जाएगी।

आन्तरिक, अदृश्य संघर्ष के विषय में कार्ल बार्य अपने 'इपिस्टिल टु दि रोमन्स' में एक महत्त्वपूर्ण पद लिखता है :

"आदमी दुःख भोगते हैं क्योंकि अपने संग अदृश्य जगत् लिए हुए चलते हैं। वे देखते हैं कि इस अदर्शनीय, आन्तरिक जगत् के साथ एक ठोस, विदेशी, अन्य बहिर्जगत् भी है जो बुरी तरह दृश्य है, स्थानच्युत है और जिसके कण एक-दूसरे से ठेलमठेल कर रहे हैं, फिर भी अत्यन्त शक्तिमान हैं और आश्चर्यजनक रूप से आक्रामक और विद्रोही हैं।"

जीवन इसी दृश्य एवं अदृश्य के बीच एक सनातन नाटक है।

निरर्थकता की समस्या केवल धार्मिक श्रद्धा से हल नहीं की जा सकती। श्रद्धा को आध्यात्मिक ज्ञान से ऊर्जस्वित करना होगा। हमें आध्यात्मिक पूर्वकल्पनाओं पर विचार करना होगा और उस धार्मिक पूर्वसिद्धि या आदिस्रोत का निजी रूप से अनुभव करना होगा जिससे समस्त जीवित श्रद्धा का आरम्भ होता है। हमें बौद्धिक प्रयत्न तथा आध्यात्मिक बोध, आत्मविद्या एवं धर्म की आवश्यकता है। केवल ज्ञानाश्रित श्रद्धा ही जीवन एवं चिन्तन में सामंजस्य उत्पन्न कर सकती है।

शास्त्रों में जो विचार दिया है उसे तर्क-बुद्धि से स्पष्ट करना होगा। तर्क-बुद्धि एवं धर्म की दुनियाएँ विभिन्न धुरियों पर नहीं घूमतीं। भारतीय चिन्तनधारा इस विश्वास में दृढ़ है कि धार्मिक प्रस्थापनाएँ तर्क-बुद्धि में बद्धमूल होनी चाहिए।

द्वितीय सूत्र बताता है कि ईश्वर में ही संसार निहित है; वही वह आदि स्रोत है जिससे संसार जन्म ग्रहण करता है; वही है जिससे उसकी रक्षा होती है और वही है जो उसको समाप्त कर देता है-जन्मादस्य यतः। यह कैसे होता है कि कुछ न होने की अपेक्षा कोई वस्तु होती है ? बिना किसी तर्क या स्पष्टीकरण के सत् या वह तो है ही। वह अपने किसी एक, या सर्वरूपों में भी, समाप्त नहीं हो जाता यद्यपि अपने सब रूपों में से प्रत्येक में वह है। जगत् अपनी व्यवस्था तथा अभिप्राय-प्रमाण के कारण अचेतन पदार्थ से उद्भूत नहीं हो सकता। भौतिकवाद एक ऐसा सिद्धान्त है ! जो जगत् के सम्पूर्ण तथ्यों को पदार्थ एवं गति के अर्थ में व्याख्येय मानता है। वह स्नायु-प्रणाली के शारीरिक एवं रासायनिक परिवर्तनों से सम्पूर्ण शारीरिक या भौतिक अभिक्रमों की व्याख्या करता है।

यद्यपि कार्ल बार्थ जैसे थोड़े-से ईसाई धर्मशास्त्री हैं, जो धार्मिक निष्ठा के मामले में तर्क-बुद्धि के अनधिकार-प्रवेश का विरोध करते हैं, फिर भी कैथोलिकों की तथा कई प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदायों की मुख्य प्रवृत्ति धर्म-विश्वास के बचाव में तर्क-बुद्धि का प्रयोग करने की है। अपनी पुस्तक 'माई लाइफ ऐण्ड थॉट' के उपसंहार में डॉ० श्वेत्जर लिखते हैं : "ख्रीष्टीय मत चिन्तना का स्थान नहीं ले सकता, किन्तु उसे उसकी नींव पर खड़ा करना होगा।... मैं जानता हूँ कि यह चिन्तन का ही परिणाम है कि मैं धर्म एवं ख्रीष्टीय मत में अपनी निष्ठा बनाए रख सका।"

ब्रह्मसूत्र (1-1-2) ने तैत्तिरीय उपनिषद् का आधार लिया है, जो विश्व-अभिक्रम में पदार्थ, जीव, मन, प्रज्ञा और आत्मा में भेद करती है। संसार में, लीबनिज़ के शब्दों में, 'कुछ भी बंजर, कुछ भी अनुत्पादक-बाँझ-कुछ भी मृत नहीं है। वहाँ कोई तीव्र भेद-रेखा नहीं है। सत्ता के एक स्तर से दूसरे स्तर तक श्रेणी-व्यवस्था इतनी सूक्ष्म और अगोचर है कि ऐसी रेखा खींचना असम्भव है, जो प्रत्येक की सीमा का स्पष्ट अंकन कर दे। प्रकृति में जो कुछ है, सब परस्पर सम्मिलित है, एक-दूसरे के साथ गुँधा हुआ है। सब जीव एक-दूसरे से एक ऐसी श्रृंखला में बँधे हुए हैं जिसके कुछ भाग आगे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं जब कि दूसरे भाग हमारी दृष्टि में ही नहीं आते।

हम इस ब्रह्माण्डीय अभिक्रम को तब तक समझ नहीं सकते, जब तक कि हम उस ब्रह्म या परमात्म-सत्ता की कल्पना न कर लें, जो इस अभिक्रम को प्रेरित और जीवित रखती है। जब हम इस जागतिक अभिक्रम के पीछे एक रहस्य का होना स्वीकार करते हैं, तब मनोराज्य के पीछे के चलचलाव को भी मान लेते हैं।

क्षणभंगुरतावाद आधुनिक युग का ही गोचर-विषय नहीं है। यह चिन्तन का एक आधारिक प्रकार है जो दर्शन के इतिहास में तब दृष्टिगोचर होता है जब हम मानव की वैयक्तिक सत्ता तथा प्राकृतिक पदार्थों की सत्ता के अन्तर पर ज़ोर देते हैं। आत्मसत्ता एवं वस्तु-सत्ता में अन्तर है। मनुष्य केवल है ही नहीं, वह जानता है कि वह है। उसकी सत्ता उसके लिए खुली हुई है। ज्ञान पदार्थ-जगत् तक सीमित है, किन्तु आत्मा की पकड़ अन्दर से होती है। पदार्थ-सम्बन्धी ज्ञान तो है परन्तु आत्मापरक धारणा भी है।

आध्यात्मिक चिन्तन, जो अनुभव पर आधार रखता है, मानता है कि प्रकृति की पकड़ आवश्यकता के प्रत्यय से होती है, जब कि आत्मा का, पुरुष का अवधारण मोक्ष या स्वातन्त्र्य के प्रत्यय से होता है। इस अवधारण के बिना मनुष्य की प्रकृति के विषय में हमारी समझ अपूर्ण एवं विकृत रह जाएगी। यद्यपि मनुष्य और प्रकृति दोनों, ईश्वर की ही सृष्टि हैं किन्तु मानव-सत्ता ईश्वर के प्रतिबिम्ब-रूप'[8] में निर्मित होती है, इसलिए वह प्रकृति-सत्ता से बहुत भिन्न होती है। मनुष्य कोई स्वयंचेता पदार्थ नहीं है, यद्यपि वह वाह्य वस्तु से भिन्न होते हुए भी पदार्थ तो है ही-एक वस्तुनिष्ठ परिकल्पना, निजत्वबोधात्मक 'मैं' नहीं। हम मनुष्य को यह मानकर कि वह प्रकृति का एक असाधारण रूप से जटिल पदार्थ है, वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं समझ सकते। वस्तुपरक या विषयाश्रित वर्णन मनुष्य को निजत्वरहित कर देता है और उसे ऐसे खण्डों के पंचमेल पुंज-सा बना डालता है, जिसका विविध विज्ञान अध्ययन करते हैं। वह जैव मानव है, सामाजिक मानव है, राजनीतिक मानव है और व्यक्तिगत, निजी मानव भी है जो वेदना एवं आनन्द का अनुभव करता है; उत्तरदायित्व का बोझ उठाता है; भला-बुरा करता है और जब आत्मपरक (सब्जेक्ट) न होकर वस्तुपरक (आबजेक्ट) बन जाता है तो स्वयं अपने से अपने अलगाव का। अनुभव भी करता है।[9]

तर्क-बुद्धि के प्रति दार्शनिक की निष्ठा का यह तात्पर्य नहीं है कि परमसत्ता या ब्रह्म की प्रतीति तर्क-बुद्धि के विषय रूप में ही हो सकती है। पूर्व और पश्चिम दोनों के अनेक दार्शनिक इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि (परम) सत्ता अधिप्राज्ञ है और वह अपनी परमा प्रकृति में इन्द्रियज्ञानलभ्य नहीं है तथा धार्मिक अन्तर्दृष्टि भी परमसत्ता की वास्तविक अभिव्यक्ति है।

तीसरे सूत्र 'शास्त्रयोनित्वात्' का अभिप्राय यह हो सकता है कि ब्रह्म ही शास्त्र का स्रोत है अथवा यह कि हमें शास्त्र से ब्रह्म-ज्ञान होता है। समस्त दर्शन का आरम्भ अनुभव से होता है और अन्त भी अनुभव में ही होता है। धर्म केवल प्रस्थापनाओं की स्वीकृति-मात्र नहीं है। यह बुद्धि का व्यायाम मात्र भी नहीं है। यह सम्पूर्ण मानव का प्रतिवचन है; सम्पूर्ण मानव की संवेदना है। यह पूर्ण निष्ठा माँगता है, यद्यपि सदा ही उसे वह प्राप्त नहीं होती। सत्ता (ब्रह्म) कोई धारणा या प्राक्कल्पना नहीं है। इसे अनुभूत तथ्य होना चाहिए। परमसत्ता की अपरोक्षानुभूति या लोकोत्तर ज्ञान सम्भव है। यह सत्ता की एक झलक-मात्र नहीं है वरन् उसके साथ नैरन्तर सम्पर्क है। जैसा कि बोहमे कहता है : यह 'वह देश है जो केवल दृश्य नहीं अपितु गृह है।' आध्यात्मिक अनुभव में हम काल-बोध को पार कर शाश्वत या नित्य में चले जाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सीमित अहं या जीवात्मा का अन्त हो जाता है; यह जागतिक एवं इन्द्रियातीत चेतना में समाकर प्राप्त मोक्ष है।

शास्त्र ऐसे ऋषियों के अनुभव के विवरण हैं जिन्हें सत्ता (ब्रह्म) की समस्या की पकड़ रही है। स्वीकृति का उनका दावा ईश्वर-सम्बन्धी किसी प्रतिष्ठापना-समूह के तार्किक औचित्य पर अथवा ईश्वर के कर्म-कलाप-विषयक विवरणों की ऐतिहासिक संगति पर आश्रित नहीं है। ऐसे वक्तव्य वैज्ञानिक अथवा ऐतिहासिक अन्वेषणों द्वारा अस्थिर किए जा सकते हैं। अनुभव किसी भी ऐसे मनुष्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो एक विशिष्ट अनुशासन में रहने और प्रयत्न करने के लिए उद्यत है।

जिनको अनुभव है, वे आत्मजगत् के अग्रणी लोगों में हैं। वे अन्तर्दृष्टि के द्वारा चलते हैं, विश्वास द्वारा नहीं। वास्तविक धर्म परमात्मा या ब्रह्म के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने की चेतना पर आश्रित है। यह अनुभव सब रूपों, प्रतिबिम्बों और सम्बोधों को पार कर जाता है। केन्द्रीय स्व में, जो प्रज्ञा और संकल्प दोनों का मूल है, सम्मिलन या ऐक्य की उपलब्धि हो जाती है। जितने भी धार्मिक वचन हैं, वे उपलब्ध अनुभव के अर्थ को ठीक रूप से प्रकट करने के अर्थहीन प्रयत्न मात्र हैं।

बुद्ध को गुह्यपति या रहस्यों का स्वामी कहा गया है। वह 'बोधि' अथवा प्रज्ञान पर ज़ोर देते हैं। अपने सब रूपों में बौद्ध-दर्शन अभ्यन्तर-प्रेरित अन्तर्दृष्टि पर ज़ोर देता है। ज़ेन अनुशासन हमसे प्रत्ययी चिन्तन की जटिलताओं को काटने के लिए कहता है जिससे हम जीव के आमूलचूल रूपान्तर को प्राप्त कर सकें।

चतुर्थ सूत्र सत्ता (ब्रह्म) की प्रकृति के विषय में विविध विवरणों में, जो शास्त्र में मिलते हैं, सामंजस्य लाने का प्रयत्न है। विज्ञान रहस्य की श्रद्धापूर्ण स्वीकृति की ओर ले जाता है। धर्म हमें बताता है कि हम अन्तिम रहस्य (ब्रह्म) का निजी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। धर्म-दर्शन कल्पनाशील दार्शनिकों की तार्किक प्रस्थापनाओं की अपेक्षा धार्मिक मनुष्यों द्वारा उपलब्ध अनुभव-सामग्री पर ही अपना मुख्य आधार रखता है। हम अनुभव से कुछ ऐसी वस्तु उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं जो उसकी स्मृति को सुरक्षित रखे। व्हाइटहेड हमें बताते हैं- 'शब्द उसे नहीं वहन कर सकते अथवा बड़ी ही सूक्ष्म मात्रा में वहन कर सकते हैं। हमें असीम के साथ संचार-सम्पर्क रखने की सुधि है और हम जानते हैं कि हम चाहे जो भी ससीम रूप दें, उसे प्रकट नहीं कर सकते।' संत आगस्टाइन कहते हैं: "हमारा विश्वास है कि हम आन्तरिक रहस्यों को जानते हैं किन्तु हम अब भी बाह्य प्रांगण में हैं।" हमारे बयान सब केवल आशिक सत्य हैं, पूर्ण सत्य नहीं। शास्त्रीय वक्तव्य में जो कुछ सन्निहित है वह चिन्तन की श्रृंखलावद्ध प्रणाली में प्रदर्शित है।

परम सत्ता के दो रूप हैं: निर्गुण एवं सगुण। जब हम गोचर सामग्री से परम सत्ता की ओर जाते हैं तो उस सत्ता की कल्पना ब्रह्माण्ड के स्रष्टा, शासक एवं जागतिक पथदर्शक के रूप में की जाती है। जब हम उस परम (ब्रह्म) का अनुभव करते हैं तो वह परम सत्ता संसार के परे, उसकी समस्त श्रेणियों के ऊपर उठी हुई तथा निषोधात्मक शब्दों में वर्णित की जाती है। समस्या के समाधान से सम्बन्ध रखनेवाली बातचीत में बड़ा उत्साह, जोश तथा विचक्षणता खर्च की गई है परन्तु मौन अथवा अर्चना ही उसका सबसे पर्याप्त प्रत्युत्तर होगा। उस निरपेक्ष या परम (ब्रह्म) की प्रकृति मौन की टीका द्वारा ही अभिव्यक्त होती है।'[10] शंकर के अनुसार ब्रह्म की कल्पना द्विविध है।'[11]

महोपनिषद् में ब्रह्म शून्य, तुच्छ, अव्यक्त, अदृश्य, अचिन्त्य और निर्गुण बताया गया है।'[12] बुद्ध कहते हैं : 'सचमुच एक ऐसा राज्य है जहाँ न ठोस है, न द्रव है, न ताप है; न गति है, न यह जगत् है, न दूसरा कोई जगत् है; न सूर्य है, न चन्द्र है। इसे मैं न उद्भव और न लय कहता हूँ; न स्थिर खड़ा रहता हूँ, न जन्मता या मरता रहता हूँ। यह सबका अन्त है।"[13] सन्त आगस्टाइन ने, जो नव-प्लेटोवाद में डूबे हुए घे, निर्विशेष (एब्सोल्यूट) या परम सत्ता की परिभाषा निषेधात्मक शब्दों में दी है : "ईश्वर को अवर्ण्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा कहना भी उसके विषय में एक दावा करना है। वास्तविक सत्ता अप्रतिबद्ध, इन्द्रियातीत है और प्रतीक- रहित किसी भाषा द्वारा ही पकड़ में आ सकती है।[14]

भारत का लोक-धर्म प्रार्थना, भक्ति एवं उत्सर्ग द्वारा एक मूर्त ईश्वर की पूजा है।

संघटित धर्म सामान्य मानव को ईश्वर के अस्तित्व के प्रति ऐसी श्रद्धा से अनुप्राणित करने की चेष्टा करते हैं जैसा कि उस सम्प्रदाय या धर्म-विशेष में, अथवा उसके स्थापन-कर्ता में व्यक्त होता है। वे एक ऐसा अनुशासन-यम-नियम-भी निर्दिष्ट करते हैं जिससे कोई भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भारतीय चिन्तक हमें याद दिलाता है कि ईश्वर समस्त धार्मिक प्रणालियों या सम्प्रदायों के ऊपर है। वह अनन्त और सीमा के परे है, यद्यपि धर्मशास्त्री उसे सीमा में बाँधने की चेष्टा करते हैं।

जिस ढंग पर हम परमात्मा का वर्णन करते हैं, उसका निश्चय हमारी आयु, हमारी परम्परा तथा निजी लालन-पालन से होता है। काल संस्कारित करता है और जो कुछ आयु से धवल है, हमारे लिए वही पुनीत हो जाता है। इस प्रकार भारत के लोगों के देवी-देवता परमात्मा से सम्बद्ध हो गए, परन्तु बल निरन्तर आन्तरिक दृष्टि तथा श्रेय पर ही दिया जाता रहा है।

सत्ता या परमात्मा को समझने में तर्क-बुद्धि की क्षमता का महत्त्वपूर्ण सीमाकरण अनुभव की प्रकृति के बुद्धिपरक अन्वेषण के प्रतिकूल नहीं है। जब एफ० एच० ब्रैडले ने उपहास के स्वर में कहा था कि 'अध्यात्म-विद्या, जो कुछ हम सहज वृत्ति से विश्वास करते हैं उसे ही कुतर्कों से पाने की चेष्टा है' तो ऐसा कहकर उन्होंने यही सुझाया कि हमारे गहनतम विश्वास को तर्क-बुद्धि प्रमाणित करती है। यही एकमात्र मार्ग है जिससे हम अपने विश्वासों के लिए निश्चित आधार प्राप्त कर सकते हैं। इलहाम या श्रुति-प्रकाश यद्यपि अनुभवों को स्वयं ही प्रमाणित करते हैं किन्तु वे आत्मगत कामना-पूर्ति मात्र हो सकते हैं अर्थात् व्यक्ति द्वारा ही उन उद्देश्यों का प्रक्षेपण हो सकता है। जहाँ तक देवताओं का सम्बन्ध है, जिन्हें चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, उनके विषय में कुछ मीमांसकों का कहना है कि वे शब्दों की प्रकृति-मात्र हैं और शब्दों के द्वारा ही पहचाने जाते हैं, या फिर से मानस-सृष्टियाँ हैं।'[15] परस्पर-विरुद्ध अनुभवों के साथ प्रवल आत्मपरक विश्वास भी लगे हुए हैं। अपने निरीक्षण में हाब्स ठीक है कि किसी मनुष्य का यह कहना कि ईश्वर ने उसे किसी स्वप्न में कहा है, 'इससे ज़्यादा और कुछ अर्थ नहीं रखता कि उसने यह स्वप्न देखा कि ईश्वर उससे कह रहे हैं।"[16] किसी अनुभव की प्रामाणिकता का निर्णय बौद्धिक विचारधाराओं द्वारा ही किया जा सकता है।

समस्त संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़ी गहराई और भावोद्रेक के साथ उन दुर्वृत्त भूत-प्रेतों में विश्वास करते हैं जिनका उनकी कल्पना के बाहर कभी अस्तित्व नहीं रहा। तर्क-बुद्धि के उपयोग से ही हम ऐसे विश्वासों का तिरस्कार कर सकते हैं। प्रोफेसर एच० द उल्फ 'ऐसे दुर्वृत्त देवताओं की पूजा' के विषय में लिखते हैं-'उनमें अस्तित्वपरक निष्ठा का अभाव नहीं रहा है। उनके कल्पित आदेशों के पालन में हज़ारों ने उपवास किए हैं; अपने को जला डाला है; चोटियों से कूद पड़े हैं; लज्जा का बोझ उठाया है; अन्धश्रद्धा के साथ युद्ध किए हैं और अपने बच्चों की बलि दे दी है। तब क्या हम उस बुद्धि के उपयोग की निंदा करेगे जिससे महत् लोक-समूहों ने यह सीखा है कि ऐसे देवता स्थित नहीं हैं और इसके फलस्वरूप उनके अत्याचार से उनको मुक्ति मिल चुकी है।"[17] भले ही परमात्मा की पकड़ के साधन के रूप में तर्क-बुद्धि पर्याप्त न हो, किन्तु ऐसी पकड़ या कल्पना के दावे के समीक्षक- रूप में यह निश्चय ही उपयोगी है।

तर्क-बुद्धि के प्रयोग द्वारा भारतीय धार्मिक चिन्तन ने धर्म को सुधार-विरोध से मुक्त कर रखा है और श्रद्धा को मूढ़ विश्वासों से ऊपर पहुँचा दिया है। यदि हम स्वयं पिशाच-पूजा करते हों और दूसरों की इसके लिए निन्दा करें तो यह शैतान द्वारा पाप को झिड़कने के समान होगा। पौराणिक विश्वास एवं मूढ़ाग्रह एक बन्द और स्थिर धर्म की विषय-सामग्री हैं। सत्ता का सहज अन्तर्दर्शन ही, जो विषयगत एवं रूपग्राही उपकरणों को लाँघ जाता है, उनमें जीवन और अर्थ उत्पन्न करता है।

किसी पुरातन उपनिषद् में कहा गया है कि हम श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन द्वारा परम सत्ता में अन्तर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। पहला हमें शास्त्रवाणी देता है; दूसरा एक बौद्धिक पकड़ देता है और तीसरा वह पथ दिखाता है जिस पर चलकर हम श्रवण एवं मनन किए हुए सत्य को अपने अन्दर उपलब्ध या ग्रहण करते हैं। इन तीनों बातों पर प्रथम तीन ब्रह्मसूत्रों में विचार किया गया है, और चौथे सूत्र में अधिकार, तर्क एवं जीवन के सामञ्जस्य का निर्देश है।

आज हम खड़ी चट्टान के सिरे पर रह रहे हैं। अणु एवं उद्जन-बमों ने हमारे विचार पर अधिकार कर रखा है और हमारे अन्तःकरण को पीड़ा दे रहे हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के एक महान् अणु-वैज्ञानिक ने जब प्रथम आणविक विस्फोट देखा, जहाँ धरित्री से लपटें और धुआँ उठकर न्यू मैक्सिकोय नगर के वातावरण को स्पर्श कर रहे थे तो कहा कि उसे भगवद्गीता की याद आ रही है। उसने गीता को उद्धृत किया-"आकाश में हज़ार सूर्यों के एकसाथ उदय होने से जो प्रकाश होगा वह भी उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित् ही होगा।... मैं लोगों का नाश करनेवाला प्रवृद्ध महाकाल हूँ और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ।"[18] उद्जन-वम का प्रभाव तो उससे भी कहीं अधिक भयानक है। मेरा खयाल है कि उनकी यह असीम विनाशक शक्ति युद्ध के लिए बहुत बड़ी प्रतिरोधक सिद्ध होगी। किन्तु असीम संत्रास की धमकियों से हम मानवीय प्रकृति की निम्न प्रेरणाओं-भय, लोभ एवं घृणा को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

भारतीय चिन्तनधारा की यह एक सुपरिचित धारणा है कि मानवीय हृदय और पाप के कालजीर्ण संघर्ष की यह दृश्यपटी है। दुर्बलता और अपूर्णता इस पर छापा मारते रहते हैं। किन्तु वह उच्च पराक्रम एवं रचनात्मक प्रयत्न की भी योग्यता रखता है। मनुष्य जीवनदायिनी एवं मृत्युकारिणी प्रेरणाओं का मिश्रण है, ऋग्वेद के शब्दों में 'यस्य छाया अमृतम् यस्य मृत्युः' - जिसकी छाया अमरता और मरण (दोनों) हैं।[19]

महाभारतकार कहते हैं:

अमृतं चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम्।

मृत्युरापद्यते मोहात् सत्येनापद्यतेऽमृतम् ।।

अमरता एवं मृत्यु दोनों मानव की देह में निहित हैं। मोह का अनुसरण करके वह मरण को प्राप्त करता है; सत्य का अनुसरण करके वह अमृत को, अमरत्व को पाता है। हम लोग 'हितोपदेश' के उस पद्य से परिचित हैं जिसमें कहा गया है कि भूख, निद्रा, भय और काम मनुष्य एवं पशु में समान हैं। मनुष्य को जो वस्तु पशु से अलग करती है, वह उसका धर्म है, पाप-पुण्यविवेक है।[20] जीवन और मरण, प्रेम एवं हिंसा प्रत्येक संघर्षशील मानव में युद्धरत हैं।

आधुनिक मनोविज्ञान इस सत्य को तकनीकी शब्दावली में दोहराता है। प्रत्येक मानव-प्राणी में दो प्रकार की आत्मप्रेरणाएँ होती हैं एक वह जो परिरक्षण एव एकीकरण करती है। इसे 'इरोटिक इंसटिंक्टस' (रतिप्रवृत्ति) कहते हैं। यह शब्द प्लेटो द्वारा प्रयुक्त 'इरोज़' (काम-रति) के भावार्थ पर बना है। दूसरी प्रेरणा वह है जो नष्ट करती है और मारती है, जिसे आक्रामक या विघटनात्मक प्रेरणा कहा जाता है। मरण-प्रेरणा प्रत्येक जीवित प्राणी में होती है, जो उसके विनाश में प्रवृत्त रहती है। यह रति-प्रेरणा के, जो जीवन को बनाए रखने का कार्य करती है, प्रतिकूल कार्य करती रहती है। ये दो प्रकार की प्रेरणाएँ सर्वथा अलग-अलग काम नहीं करतीं। वे एक- दूसरे से मिश्रित हो जाती हैं-जैसे कि यम की काली दुहिता-यमुना नदी का जल शिव की जटिल केशराशि से निकली गंगा के जल में मिल जाता है। कभी-कभी आदर्शवादी प्रवृत्ति से भी विनाशक प्रेरणाओं को शक्ति मिलती है। साधारण जन दयालु एवं उदार, मैत्रीयुक्त और सहयोगपूर्ण होते हैं किन्तु प्रचार एवं मत-शिक्षण से हम उनके जीवनीय निर्झरों को सुखा देते हैं, विनाशक प्रेरणाओं को सक्रिय कर देते हैं और उन्हें सामूहिक प्रमाद की सीमा तक उठा देते हैं। इतिहास की क्रूरताएँ श्रेष्ठ कायों के नाम पर सम्पादित की जाती हैं। उदाहरणस्वरूप 'इनक्विज़िशन' की क्रूरताएँ विनाशक प्रेरणाओं का ही परिणाम थीं और ये विनाशक प्रेरणाएँ धर्म के नाम पर सम्पादित की जाती हैं। पुराकाल में मनुष्यों को युद्ध-ज्वर से संक्रमित कर दिया जाता था। ऐसा स्वातन्त्र्य एवं जनतन्त्र, सम्मान एवं न्याय के लिए किया जाता था। ये बड़ी बातें सत्ता के प्रलोभन, धार्मिक कट्टरता तथा प्रजातिगत विद्वेष के लिए की जाती थीं। इसीलिए सब युद्धों को न्याय्य एवं पवित्र माना जाता था।

इस प्रकार के प्रवृत्तिगत जीवन पर बुद्धि का क्रमिक नियन्त्रण स्थापित करना ही सभ्यता है। यह ऐसे स्वतंत्र विचारकों का कर्तव्य है, जो दबाव या धमकियों के आगे नहीं झुकते, और जो सत्यान्वेषण में उत्साह रखते हैं कि वे सामूहिक भावना को प्रोत्साहन दें और आक्रामक प्रवृत्तियों के बल को घटाएँ। जब हम यह खयाल करते हैं कि इस समय राष्ट्रों के पास जो अमित शक्ति है, वही युद्ध के लिए प्रतिबन्धक सिद्ध होगी, तो हमारी दृष्टि में वह लघु नरपशु, 'पुरातन आदम' है जो प्रत्येक मानव-वक्ष के अन्दर सोया हुआ है। मानव के जितने भी मनोभाव हैं, उनमें उसके स्वातंत्र्य से सबसे कम संगति रखने वाला तथा उसे सबसे अधिक गिरानेवाला भय है। मानवों के हृदयों में भीषण भय की प्रतिष्ठा करके हम उनके नैतिक मानों को विकृत एवं भ्रष्ट करते और उनके मानस को नष्ट कर देते हैं। लन्दन का एक स्कूली अध्यापक लिखता है :

बस में जब मैं स्कूल आ रहा था तो मैंने अपने एक नन्हे छात्र (आयु 11 वर्ष) से पूछा कि बड़ा होने पर वह क्या करने की इच्छा रखता है। उसने उत्तर दिया, 'महोदय ! मुझे इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तब तक कोई ऐसी जगह ही नहीं बचेगी जिस पर हम खड़े हो सकें।'[21]

स्नायु की निष्क्रियता एवं वातोन्मादी प्रक्रिया आत्मा एवं संस्थाओं तथा जीवन की उस प्रजातान्त्रिक प्रणाली में श्रद्धा के अभाव से होती है जिसे हम जीवन से भी अधिक मूल्यवान मानते हैं। जीवन की प्रजातान्त्रिक प्रणाली क्या है ? भली निष्ठा, सहिष्णुता, अपने मत से भिन्न मत के प्रति आदर तथा सबके लिए समान न्याय, अपने विचार प्रकट करने की शक्ति, अपने अन्तःकरण के अनुसार चलने की सामर्थ्य, जो कर्तव्य समझ में आता है उसे करना, एक ऐसे शासन-तले रहना जिसे बनाने-बिगाड़ने में उसका हिस्सा है, ऐसे कार्यों एवं सुधारों की ओर प्रगति जिसमें उसकी निष्ठा हो, फिर चाहे वे शासकों के लिए कितने ही अप्रिय हों, इत्यादि बातें इसमें सम्मिलित हैं।

हमारी बहुतेरी कठिनाइयाँ इस तथ्य के कारण हैं कि दमित जातियाँ वही स्वतन्त्रता माँग रही हैं जिसे हम स्वयं इतना मूल्यवान मानते हैं। एशिया और अफ्रीका में जो अशान्ति है वह इस बात का प्रमाण है कि प्रजातन्त्र प्रगति कर रहा है, मर नहीं रहा है। यदि हम अपने इस कथन में सचमुच विश्वास रखते हैं कि सभी मानव समान पैदा होते हैं तथा सभी व्यक्ति जाति, धर्म, प्रजाति एवं राष्ट्र की भिन्नता के बावजूद जीवन, स्वातन्त्र्य तथा आनन्द के मार्ग पर चलने के समान अधिकारी हैं; यदि हम धर्म के इन सिद्धान्तों को गम्भीरतापूर्वक मानते हैं कि हम एक-दूसरे के लिए हैं और ईश्वर में यहूदी या मूर्तिपूजकों, यूनानी या बर्बर का कोई भेद नहीं है; यदि हम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए उत्सुक हैं; यदि प्रजातन्त्र में हमारी निष्ठा केवल ऊपरी नहीं है, अपितु हार्दिक है तो उन समस्याओं के प्रति हमारा आचरण बिल्कुल दूसरे ही प्रकार का होगा, जो आज दुनिया को विभाजित किए हुए हैं। तब हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो औपनिवेशिक पराधीनता, आर्थिक उत्पीड़न तथा प्रजातीय-रेशियल-भेदभाव से पीड़ित हैं और हम उनकी वे कठिनाइयाँ दूर करने में उनकी मदद करेंगे, जो उनके जीवन को पंगु किए हुए हैं। ये समस्याएँ ऐसी हैं जो साम्यवाद से स्वतन्त्र हैं। वे स्वाभाविक, देशी और उचित हैं। हमें एशिया एवं अफ्रीका की दलित जातियों के विद्रोह एवं क्रान्तियों का निर्भय होकर सामना करना होगा। यदि इसके विपरीत हम शोषकों की रक्षा और शोषितों की निन्दा करेंगे; यदि हम विशाल जन-समूहों का बलात् एवं भयपूर्वक शासन करने का उपक्रम बनाए रहेंगे; यदि हम संसार के निरानन्द, दुःखी लोगों को आशा एवं विश्वास से रहित रखने में एक-दूसरे की प्रतियोगिता करेंगे, तो विश्व की परिस्थिति के लिए स्वयं ही ज़िम्मेदार एवं निन्दा के पात्र होंगे। यदि सम्पूर्ण विश्व एक दबाव के नीचे जी रहा है तो वह सिर्फ इसलिए कि हम ठीक बात करने में हिचकिचाते और समझौता करते रहते हैं।

बिना कीमत चुकाए हुए हमें शान्ति नहीं मिल सकती। कीमत सिर्फ उन्हें चुकानी है जिनके पास देने के लिए कुछ है। जिनके पास सत्ता है, सम्पत्ति है: उन्हें अपनी सत्ता का प्रयोग लोगों को दवाने और धन का प्रयोग उनको भ्रष्ट करने के लिए नहीं करना चाहिए। सत्ता और सम्पत्ति राष्ट्रों से भी उसी प्रकार विदा हो जाती हैं जिस प्रकार वे मनुष्यों के हाथ से निकल जाती हैं। असीरिया, वैबिलोन, क्रीट, मिस्र, यूनान, रोम एवं स्पेन के उदाहरण हमारी आँखों के सामने उठ खड़े होते हैं। एक राष्ट्र जो कुछ सब राष्ट्रों की सर्वश्रेष्ठ विरासत के लिए दान करता है-साहित्य के लिए, कला के लिए, विज्ञान के लिए, शासन के लिए, स्वातन्त्र्य एवं प्रजातन्त्र के लिए, उसी से वह जीवित रहता है।

राष्ट्रीय एवं वैचारिक संघर्षों में हमें खतरनाक सैनिक समाधान नहीं, वरन् स्थायी मानवीय समाधान खोज निकालना चाहिए। हम संसार के लोगों को काले और गोरे में नहीं विभाजित कर सकते। ये तीव्र प्रजातिगत भेद, जो मानवता के महत् खण्डों के लिए घृणा की भावना जगाते हैं, मानव-सम्बन्धों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। प्रत्येक देश के सामान्य मानव हमारी तरह ही होते हैं, मामूली इंसान, जो अपने दैनिक काम पर जाने की इच्छा रखते हैं; अपने बच्चों के लिए जो कुछ अच्छे-से-अच्छा हो सकता है, करते हैं; अपना बाग-बगीचा लगाते हैं और अपने पड़ोसियों के साथ शान्ति से रहते हैं। यदि उनमें से कुछ स्वेच्छा से अपनी सरकारों के हाथ अस्त्र बन जाते हैं, तो उनसे कहीं ज़्यादा लोग अनिच्छापूर्वक उनके शिकार होते हैं। जो हमारे विरुद्ध हैं उनको भयानक विपत्ति की धमकी देने के बदले, हमें उनकी उच्च प्रकृति को ऊर्जस्वित करना चाहिए। हम भले एक-दूसरे को प्यार या पसन्द न करें, परन्तु हम एक-दूसरे से, कम-से-कम, बात तो करें, एक-दूसरे को समझने की कोशिश तो करें। हमें दूसरों के स्थान पर अपने को रखना सीखना होगा, और यह अनुभव करना होगा कि उनके मन में क्या आता है।

यह स्मरण रखना अप्रासंगिक नहीं होगा कि क्रूत अन्तिम विजय का, जीवन द्वारा मृत्यु के निगल लिए जाने का चिह्न है। यह घोषित करता है कि समझदारी और करुणा आग और तलवार hat H कहीं ज़्यादा शक्तिमान हैं। 'विनीत लोग भाग्यवान हैं,'-वे जो सहनशीलता, विनम्रता, समझ और प्रेम रखते हैं।

ईसा ने कहा: "मेरे पिता के घर में अनेक हवेलियाँ हैं।" किसी राष्ट्र को यह मान लेने की आवश्यकता नहीं है कि उसे ईश्वर ने प्राणियों पर शासन करने के लिए बनाया है। यदि ऐसे लोग हैं जो हमसे भिन्न विचार रखते हैं तो हमारा कर्तव्य उनसे लड़ना नहीं है बल्कि पुनर्निर्माण में उनकी सहायता करना, उनकी आँखें खोलना, उन्हें उनके कार्यक्रम की अनुत्पादकता दिखाना और उन्हें मानवात्मा के समृद्ध क्षितिज से परिचित कराना है। हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा विद्वेष और अपकथन का सामना करना पड़े किन्तु जीवन की प्रजासत्ताक प्रणाली का तकाज़ा है कि हम, उदारता और समझदारी से काम लें। कीर्ति युद्ध में नहीं, मेल-जोल में है। चूँकि संसार की कोई सरकार यह नहीं चाहती कि हम सब एक सर्वनिष्ठ दुर्घटना के शिकार हों, इसलिए हमें समझौते की कोशिश करनी ही चाहिए। यदि समझौता असम्भव है, तो शान्ति भी असम्भव है, किन्तु शान्ति का अभिप्राय शत्रु के आगे कन्धे डाल देना नहीं है। समझौता तुष्टीकरण नहीं है; न बम गिराने में कोई राजनीतिमत्ता है।

बिना कर्म के निष्ठा रिक्त है। हम उन लोगों को तो प्रजा-सत्तात्मक स्वतन्त्रता देने को तैयार नहीं हैं जो उनसे रहित हैं। हम अपने विरोधियों, शत्रुओं के साथ व्यवहार करने में प्रजातान्त्रिक भावना अपनाने को तैयार नहीं हैं। यदि विश्व में बर्बरता का प्रसार रोकना है तो अपने ही आदर्शों के प्रति हमारी जो अनिष्ठा है, उससे हमें बचना होगा।

जैसा कि फ्रांसीसी कहावत है, युद्ध इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसे सेनापतियों के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता, वैसे ही कहा जा सकता है कि शान्ति इतनी नाजुक चीज़ है कि वह राजनीतिज्ञों के हाथ में नहीं सौंपी जा सकती। एक ऐसे सार्वदेशिक या विश्व-समाज की रचना के अपने मिशन के प्रति प्रज्ञावानों को जागरूक होना चाहिए जो सचमुच मुक्त और प्रजातन्त्रात्मक हो और जिसका आधार मानवता की अनर्घ्यता हो। हमारे युग की वेदना से समस्त मानव जाति की एक नई एकता जन्म ले रही है जिसमें मानव की मुक्त प्रेरणा को शान्ति एवं सुरक्षा प्राप्त होगी। यह हमारी सामर्थ्य के अन्दर है कि हम उस भय का उन्मूलन कर दें जो मानवता को आच्छादित किए हुए है और भावी विनाश से दुनिया को बचा लें। इसके लिए हमें मन को सार्वभौम साँचे में ढालना पड़ेगा: मन, जो जातियों को एक-दूसरे से परिचित कराने और एक ऐसी निष्ठा को विकसित करने में समर्थ हो, जो भय का एकमात्र प्रतिषेधक है। हमारी सभ्यता के प्रति जो संतर्जना है, उसका सामना चेतना के गहनतर स्तरों पर ही किया जा सकता है। यदि हम सत्ता और आत्मभावना (स्पिरिट) के बीच के संघर्ष को मिटाने में असफल होते हैं, तो हम उन शक्तियों द्वारा नष्ट कर दिए जाएँगे जिनका सृजन करने का ज्ञान तो हमें था किन्तु उन्हें नियन्त्रित करने का विवेक न था। इस नवीन प्रयास के लिए हमें धार्मिक सार्थकता की चेतना की आवश्यकता है।

ऋग्वेद में, जो हमारी सबसे प्राचीन साहित्यिक कृति है, हमें उस प्रारम्भिक काल के भारत का चेहरा दिखाई पड़ता है जब यह उषा काल ही था, जिससे प्रकाशमान दिन का उदय हुआ है। उन प्रारम्भिक लेखकों के लिए साहित्य आध्यात्मिक साधना का परिणाम था, जिसमें मनोभावों का परिष्करण एवं समस्त स्वार्थमूलक भावों का तिरोधान है। यह अनुभव ऐसे ज्वर के समान है जिसमें मन आग में प्रज्वलित हो रहा है और आत्मा उत्फुल्ल है। वे साहित्यिक कलाकार, जो अपने मन एवं हृदय में मुक्त हैं, उस अज्ञात विश्व-ऐक्य के प्रवक्ता हैं जो भय, लोभ एवं घृणा पर नहीं, अपितु उस वस्तु पर आधारित होगा जो मानव में शाश्वत है-भावना, जो पुण्य की भूखी-प्यासी है, और जिसे सुनना ही होगा।

सार्वभौम ब्रह्म जागतिक उपक्रमों को लाँघ जाता और आनुभविक जगत् की श्रेणियों को पार कर जाता है। इसीलिए इसे अनिर्वचनीय तथा अचिन्त्य कहा गया है। यह अरूप है, फिर भी समस्त रूपों का स्रोत है। नैसर्गिक छोर से ब्रह्म-जगत्पति, नटराज, बन जाता है।

नटराज की मूर्ति विशुद्ध, निर्विशेष, सत्ता का, जो मूर्ति के पीछे पर्दे के अन्दर खड़ी है और जिसके सामने बेलपत्रों की एक माला टँगी हुई है, प्रतीक है। नटराज समस्त ब्रह्माण्ड के स्वामी का प्राकट्य है। वह विशुद्ध ब्रह्म से भिन्न, उसके अवतरण का परिपूर्ण विग्रह है और लय, क्रिया तथा गति का प्रतीक है। ईश्वर एक सर्जक कलाकार है।

जहाँ तक अभिव्यक्तियों की बात है, विभिन्न पक्ष विभिन्न प्रतीकों द्वारा प्रकट किए गए हैं। इससे पूजा के अन्य प्रकारों की स्वीकृति की गुंजाइश है। एक मध्यकालीन भारतीय रहस्यवादी सन्त ने लिखा है: "विभिन्न दीपकों में विभिन्न प्रकार के तैल हो सकते हैं, वर्त्तिकाएँ भी विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं किन्तु जब वे प्रज्वलित की जाती हैं तो हमें एक समान लौ और प्रकाश मिलता है l'' राह कोई भी हो, यदि हमारा प्रयत्न सच्चा है, तो हम मंज़िल पर, लक्ष्य पर पहुँच जाते हैं।

सच्चा धर्म वह नहीं है जो हम बाहर से, ग्रन्थों से और शिक्षकों से प्राप्त करते हैं। हम अभ्यासवश जो कुछ ग्रहण करते हैं, उस दैनिक कार्य से धर्म का सम्बन्ध नहीं है। यह प्रत्येक मानवात्मा की उत्थानेच्छा है, यह जो अपने को किसी व्यक्ति के अन्तर में उद्घाटित करती है; जो किसी के जीवन-रक्त से निर्मित होती है। यह हमारी प्रकृति की निष्पत्ति है, जिसमें ऐसा आनन्द है जो जगत् की सेवा के लिए उमड़कर बहने लगता है।

नन्द 63 प्रसिद्ध शैवभक्तों में एक थे। यद्यपि वह जाति-बहिष्कृत थे किन्तु अपनी प्रगाढ़ भक्ति से 'नायनार' हो गए और एक सन्त के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसे लोगों की महत्ता से धरित्री उज्ज्वल एवं प्रकाशित होती है-ऐसे लोगों की जो अल्पारम्भ से उठकर भक्ति की उच्च भूमिकाओं पर पहुँचते हैं। नन्दनार की कथा प्रकट करती है कि जाति-अजाति की भेद-रेखा, वास्तविक धार्मिक प्राणी के लिए, बिल्कुल असमर्थनीय है।

हम चिदम्बरम (दक्षिण भारत) में जागतिक निरर्थकता की अस्वीकृति पाते हैं; यहाँ पूजा-अर्चना के विविध प्रकारों को उचित मान्यता मिली है; यहाँ मानवीय समानता और विश्व के ऊर्ध्व विकास में सहभागी होने पर जोर दिया गया है। ये हमारे देशवासियों के विश्वास और ऊर्ध्वाकांक्षाएँ हैं, फिर हममें से कुछ लोग उनके प्रति चाहे कितने ही निष्ठारहित रहे हों। यही अनिष्ठा, यही मिथ्या आत्मतुष्टि, यही स्वच्छन्दता हमारी सामाजिक रचना की दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है। हमें सामाजिक, आर्थिक एवं प्रतिक्रिया की निरंकुश शक्ति के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। जब हम अपनी आन्तरिक अपर्याप्तताओं को निकाल बाहर करेंगे, तभी मानव-कल्याण में महत्त्वपूर्ण भाग लेना हमारे लिए सम्भव होगा।

3. धर्मों की आधारभूत अन्तर्दृष्टि

संसार की वर्तमान संकटपूर्ण विभाजित अवस्था में कदाचित् हमें धर्मों में एक ऐसा उच्चतर बन्धन मिलेगा, जो राष्ट्रों को परस्पर निकट लाने वाला सिद्ध होगा। वैज्ञानिक प्रगति को धन्यवाद है कि दूरियाँ कम हो गई हैं और यातायात में विकास हआ है। इस मिटते जगत् की महत्तम घटना पूर्व की कलाओं, साहित्यों एवं धर्मों का आविष्कार है। यदि हमें अपना विकास सार्वभौम समाज के रूप में करना है तो हमें उन दीवारों को तोड़ना होगा जो पूर्व और पश्चिम को अलग किए हुए हैं और उनकी जगह समझ के पुलों का निर्माण करना होगा। समय शुभ है। हमें संकल्प एवं प्रयत्न की आवश्यकता है।

धर्मों तथा अतीतकाल में उनके पारस्परिक सम्बन्धों का वैज्ञानिक अध्ययन हमें यह अनुभव करने में सहायता करता है कि धर्मों में वही धर्म सच्चा और वास्तविक है जो विशिष्ट और ठोस है। धर्मों की विविधता का आनुभविक तथ्य, जहाँ प्रत्येक धर्म की अपनी विशिष्ट प्रकृति है, अपना ढाँचा है, धर्मों की सर्वातिशायी एकता को हमारी आँखों से ओझल नहीं कर सकता। मानव जाति के जीवित धर्मों में जो प्रमुख भेद हैं, उनके ऊपर उठा हुआ, दृष्टि एवं तात्पर्य का मूलभूत ऐक्य है, जो समस्त मानव-जाति को अपने अंक में ले लेता है। यदि हम रोमन कैथलिक से लेकर क्वेकर सम्प्रदाय तक के ख्रीष्टीय विचार की विभिन्न प्रणालियों के बीच, या यूनिटेरियन चर्च से लेकर सैल्वेशन आर्मी के बीच एक सर्वनिष्ठ आधार खोज सकते हैं तो तुलनात्मक धर्म के विद्यार्थी धर्मों का एक सामान्य आधार ढूँढ़ लेंगे। मानव की उद्धार न की जा सकी परिस्थिति, मुक्ति की लालसा, परमात्मा की स्वीकृति और उसे प्राप्त करने के अनेक मार्ग सभी धर्मों में मिलते हैं।

सब धर्म स्वीकार करते हैं कि मनुष्य अपने से किसी महत्तर के सामने है, जो मानव-प्रकृति तथा अन्य सब गोचर पदार्थों के प्रतिकूल, निर्विशेष सत्ता है। यह घटनाओं के जगत् के पीछे एक अत्युत्कृष्ट, ईश्वरीय, जीवेतर सत्ता है। ईश्वर जीव का प्रथम सिद्धान्त है; वह सम्पूर्ण अस्तित्व का स्रोत और सार है।

यह परम सत्ता या परमात्मा, जिसके लिए मनुष्य प्यासा है, निर्विशेष कल्याण भी है। मनुष्य को न केवल उसके होने के ज्ञान की आवश्यकता है वरन् उसके साथ सम्पर्क एवं सामञ्जस्य स्थापित करने की भी आवश्यकता है। इसी शर्त के कारण मनुष्य जगत् में विश्राम का अनुभव करता है। ईश्वर ही जो सर्वोच्च सत्य, पुण्य, सौन्दर्य एवं प्रेम है, मानव का सबसे बड़ा कल्याण है। हम जो नहीं जानते, उसे भी वह जानता है; वह हमारे प्रेम करने की शक्ति के बाहर प्रेम करता है और जब हमारे लड़खड़ाते हुए यत्न असफल हो जाते हैं तब भी कल्याण की उपलब्धि की गारण्टी करता है।

यह अनुभवातीत सत्ता (परमात्मा) मानवात्मा में अन्तर्भूत है। मानवात्मा की जड़ ईश्वरत्व है। उपनिषद् के कथन 'तत्त्वमसि' में इसी ईश्वरीय सर्वान्तर्यामित्व का संकेत है। बुद्ध का तत्त्व प्रत्येक प्राणी में निहित है। ईसा के अनुसार, 'ईश्वर का राज्य तुम्हारे अन्दर है।' सन्त पाल के लिए मानवता परमात्मा का मन्दिर है। सन्त आगस्टाइन के लिए ईश्वर 'मेरे अन्तरतम प्राण से भी अधिक अन्तरंग है।' ईसाई रहस्यवादी 'मानवात्मा' की भूमि में ईश्वर के जन्म' की बात करते हैं। यह द्वितीय आदम का सिद्धान्त है। ईसा मानवों की एक नई प्रजाति की प्रथम सन्तति थे। कुरान कहता है कि ईश्वर हमारे कण्ठ की धमनी से भी हमारे अधिक निकट है।

वह बाह्य मानवात्मा में उसकी गुप्त भूमि के रूप में उपस्थित रहता है और शाश्वत तथा अशाश्वत के बीच पुल बनाता है। प्रत्येक मानवात्मा में जो ईश्वरीय स्फुलिंग है उसी से मानवीय प्रेरणा की महत्ता, सर्जकता तथा असीमता उद्भूत होती है। आत्मा आवश्यकता और काल के दबाव से छूट सकती है। जीव अंशतः नियत, निश्चित है तथा अंशतः निश्चयकारी है। इसमें सृजनात्मक शक्ति है चूँकि मनुष्य ईश्वर का एक स्फुलिंग है, उसमें सृजनात्मक स्वातन्त्र्य है। सत्य में अन्तर्दृष्टि मानवीय सुख की नींव है। मनुष्य को पूर्णोपलब्धि त्याग, प्रेम एवं सेवा के द्वारा होता है। अपनी आवश्यकताओं के प्रति अनासक्ति एवं वस्तुपरकता विकसित करने और दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति प्रयाप्त करुणा रखने से हम ईश्वर-समत्व की ओर बढ़ते हैं। महायान बौद्धधर्म में कहा गया है कि महाकरुणाचित्तम् ईश्वरता का आन्तरिक तत्त्व है और ऐसा हृदय सबके लिए खुला होता है। जीवात्मा (स्पिरिट) की वास्तविक सार्वभौमिकता बहुज्ञता में नहीं, दूर तक प्रेम करने में है। उत्सर्ग, ध्यान, प्रार्थना ईश्वर से मिलने में सहायता करते हैं। सन्त लोग 'निरन्तर प्रार्थना करते हैं, ऐसा सन्त पाल ने कहा है। ओरिगेन के अनुसार उनका समस्त जीवन 'नैरन्तर प्रार्थना है।' इसके द्वारा हम न केवल ईश्वर तक पहुँचते हैं वरन् मनुष्य के हृदय में ईश्वर का प्रादुर्भाव देखते हैं। जब सत्य में अन्तर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है, वासनाएँ पराभूत हो जाती हैं; दुर्भावना मिट जाती है तथा अन्तःसंघर्ष शान्त हो जाता है। जब हमारे अन्दर की चिनगारी मुक्त हो जाती है तो वह अग्नि का रूप धारण करती है और संसार को स्वच्छ करती है। यह मुक्त तभी हो सकती हैं जब हम अपने संकुचित अहं, लोभ, क्रोध, घृणा सब प्रकार की बन्धनकारी बुभुक्षा एवं वासनाओं को, जो व्यक्ति को उसके मरणशील जीव के अन्दर बन्द कर देती हैं, समाप्त कर देते हैं। प्रत्येक धर्म पूर्णता के लिए एक सीढ़ी देता है जिस पर हमें यलपूर्वक चढ़ना है। आत्मोपलब्धि का मार्ग किसी यान्त्रिक चलसोपान की भाँति नहीं है, जो चढ़ते ही हमें, विना हमारे प्रयत्न किए ही, सिरे पर पहुँचा देता है।

मोक्ष या निर्वाण शाश्वत जीवन से पलायन नहीं है, वरन् जीवन की परिपूर्ण सम्भावनाओं की सिद्धि, व्यक्तित्व की पूर्णता है। धर्म केवल ईश्वर तक जाने का मार्ग नहीं, मनुष्य को पाने का मार्ग भी है। यह केवल ध्यान, या जैसा कि प्लाटिनस ने कहा था, 'एकाकी का एकाकी से युद्ध' नहीं है। यह सक्रिय सेवा का मार्ग भी है। बोधि प्राप्ति करने के बाद, बुद्ध ने लोगों को उस पवित्र सत्य का उपदेश किया, जो उन्हें प्राप्त हुआ था। सुत्तनिपात कहता है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं है। 'जैसे कोई माँ अपने एकमात्र शिशु की अपने प्रेम से रक्षा करती है, उसी प्रकार बुद्ध के शिष्य सर्वप्राणणियों के प्रति असीम प्रेम रखते हैं।'

संसार से दूर रहने में एक प्रलोभन भी है। एक मुस्लिम सन्त गंगोह वाले अब्दुलकुद्दूस, लिखते हैं, "अरब के मुहम्मद सर्वोच्च स्वर्ग तक चढ़कर लौट आए। मैं ईश्वर की शपथपूर्वक कहता हूँ कि यदि मैं वहाँ तक पहुँचा होता, तो हर्गिज़ लौटकर न आता।" इस संसार का निषेध धर्मों की मुख्य प्रवृत्ति नहीं है। मीस्टर एकहार्ट ने घोषित किया कि यदि कोई अपने परमानन्द में किसी ऐसे रुग्ण मानव को देखता है जिसे शोरबे की ज़रूरत है तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि अपने परमानन्द का त्याग करके उस मनुष्य की सेवा करे।

लाओ-त्से कहता है, "हमें अपने प्रतिद्वन्द्वी को 'दया एवं भलाई' के साथ जवाब देना चाहिए।" महाभारत में कहा गया है, "जब कोई शत्रु तुम्हारे घर में प्रवेश करे तो उसे उचित आतिथ्य दिया जाना चाहिए। कोई वृक्ष ऐसे लोगों से भी अपनी छाया नहीं हटाता, जो उसे काटने के लिए आते हैं।" मनुष्य तब तक गतिशील रहने के लिए बाध्य है जब तक जागतिक प्रतिक्रिया सम्पूर्ण प्राणियों की मुक्ति के अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले।

धर्मात्मा लोग जगत् का सांस्कारिक या कर्मकाण्डीय दृष्टिकोण ग्रहण करते हैं। यह जगत् मनुष्य का कोई व्यक्तिगत स्वप्न नहीं है। जो कुछ यहाँ है और जो कुछ इसके परे है, उन दोनों के बीच कोई अलंच्य खाई नहीं है। हमें कालोत्तर तक पहुँचने के लिए इस काल-सीमित जीवन को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर यहाँ भी है और यहाँ के परे भी है। एकहार्ट ने ऋषि का वर्णन करते हुए कहा है, 'वह सूर्य में दृष्टिपात कर लेने के पश्चात् उस सूर्य को प्रत्येक वस्तु में देखता है। फाक्स ने ज्ञान होने के बाद पाया कि 'जो कुछ शब्द कर सकते हैं, उससे परे समस्त सृष्टि में दूसरी ही गन्ध है।' धर्मात्मा व्यक्ति इस जगत् में, उसके सम्पूर्ण आघातों को, मन एवं हृदय की शान्ति के साथ सहन करते हुए चलता-फिरता एवं काम करता है। जीवन की विषमताओं के बीच वह समान स्वभाव बनाए रखता है।

आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि, आन्तरिक पवित्रता प्राप्त करने के लिए कुछ आचार एवं रीतियाँ बताई गई हैं। परन्तु पुराण, रीति, पंथ एवं पूजा तथा मत केवल धर्म के बाह्य वा पदार्थनिष्ठ पक्ष का निर्माण करते हैं। विभिन्न धर्मों में ये भिन्न-भिन्न हो सकते हैं परन्तु इन सब छद्म परिच्छेदों के अन्दर धार्मिक प्रज्ञा प्राप्त करने की प्रवृत्ति है। जो लोग इतिहास की एक विशिष्ट अवस्था में हैं, उन तक सार्वभौम सत्य पहुँचाने के लिए हमें इन रूपों या प्रकारों को स्वीकार करना होगा। जो कुछ शाश्वत एवं सार्वभौम है, उसे ऐसे रूप में अनूदित किया गया है जो अस्थायी एवं स्थानिक है। परम्परा एवं परिवेश सत्ता के दर्शन एवं उसके प्रकाशन दोनों को सीमित करते हैं। ये अभिव्यक्तिताँ स्थिर नहीं रह सकतीं। सत्य ऐसा पदार्थ नहीं है कि एक बार सदा के लिए कह दिया गया हो। सत्य अपनी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन में ईश्वरीय हो सकता है किन्तु वह होता है सदा मानवीय रूप में। प्रोफेसर ए० एन० व्हाइटहेड कहते हैं : "बाइबिल के साथ कठिनाई उसके व्याख्याकारों की रही है, जिन्होंने असीमता के भाव को ससीम सिद्धान्त में गिराकर बन्द कर दिया है और 'न्यू टेस्टामेंट' (बाइबिल) का प्रथम भाष्यकार, पाल, तो सबसे वाहियात था।"[22]

"उनके फलों (कार्यों) से तुम उन्हें जानोगे, उनके विश्वासों से नहीं।" हमें सभी धर्मों में प्रेम एवं त्याग, सच्चाई एवं वफादारी की भावना मिलती है। सावनारोला ने अपने देशवासियों से कहा था : "यहूदी एवं तुर्क ईसाइयों की अपेक्षा अपने धर्म का कहीं अच्छी तरह पालन करते हैं। जिस रूप में तुर्क ईश्वर के नाम की गवाही देते हैं, उससे ईसाइयों को शिक्षा लेनी चाहिए।" लेसिंग ने अपने ग्रन्थ 'नाथन, दि वाइज़' में लिखा है : "नाथन, नाथन, तुम ईसाई हो; ईश्वर की शपथ, इससे अच्छा ईसाई कोई हुआ नहीं।"[23]

सभी धर्मों के सन्त एवं भक्त मिलकर ईश्वर की एक महती अदृश्य जाति का निर्माण करते हैं। यद्यपि वे भूगोल एवं इतिहास की विभिन्न स्थितियों से आते हैं किन्तु उनका इन आधारभूत अन्तर्दृष्टियों में एक समान भाग होता है। वे अपने विचारों में, अपनी भक्ति में विभिन्न हो सकते हैं किन्तु ईश्वर-सम्बन्धी अपनी दृष्टि में सदा एक रहते हैं। जो फूल वे पूजा में चढ़ाते हैं, वे अनेक प्रकार के हो सकते हैं किन्तु पूजा तो एक ही होती है। उनके विचार में कट्टरता और असहिष्णुता आध्यात्मिक अभिमान तथा पथभ्रष्टता के परिणाम हैं। यदि हम स्वातन्त्र्य के उच्चतर स्तरों की ओर प्रगति करना चाहते हैं तो हमें 'जीवात्मा' के बन्धनकारी अहंकार से दूर हो जाना चाहिए।

किसी धर्म का दूसरे धर्मों से सम्बन्ध वही नहीं होता, जो झूठ और सच का होता है, क्योंकि वे सब एक ही सत्य के विविध रूप-चेहरे-हैं; एक ही व्यक्ति के विभिन्न छविचित्र हैं। सन्त यदि दूसरे विचारों को ठीक नहीं समझते तो भी उसे सहन कर लेते हैं। पवित्रतावादी साधु ईज़ाक पेनिंगटन ने कहा है: "सिवाय अन्तिम के, सब सत्य छायामात्र हैं। किन्तु प्रत्येक सत्य अपने स्थान पर तत्त्व या सार है, फिर चाहे वह दूसरे स्थान पर छाया-मात्र ही हो। और छाया सच्ची छाया है, जैसे कि तत्त्व सच्चा तत्त्व है।"

सभी धर्म सच्चे धर्म के तत्त्वों की विविध अभिव्यक्तियाँ हैं। जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, वे भी ईश्वर के विषय में मानवीय विचारों की अपर्याप्तता को स्वीकार करते हैं। नास्तिक जिस चीज़ से इन्कार करता है, वह स्वयं ईश्वर नहीं, ईश्वर का विचार-मात्र है। आस्तिक जिस चीज़ को स्वीकार करता है, वह ईश्वर का विचार नहीं, स्वयं ईश्वर है। जो परिपूर्णता, निर्विशेषता, प्रकेवलता परमब्रह्म की है, उसे उसके ऐतिहासिक रूपान्तरों के पास हमें हस्तान्तरित नहीं करना चाहिए।

फिर धमों की भी अपनी वंशावली होती है। उन्होंने दूसरों से बड़ी उदारतापूर्वक ग्रहण किया है। धर्म का आधुनिक प्रत्यक्षवाद धार्मिक प्रतिभासों, रीतियों, प्रणालियों एवं नैतिक माँगों की दुनिया की आश्चर्यजनक समानताओं की ओर इंगित करता है। ईसाइयों के कुमारी से जन्म, त्राणकर्ता ईसा के मरण एवं पुनर्जीवन, पवित्र ग्रन्थ की प्रेरणा, दया की सक्षमता, सुमिरनी का उपयोग, ट्रिनिटी (त्रिदेव) की धारणा, ईश्वरराज, पौरोहित्य, मठों का वैरागी जीवन आदि बातें अनेक धमों में पाई जाती हैं और किसी एक ही धर्म की विशिष्टता नहीं हैं। दैवी माता एवं शिशु, यशोदा और कृष्ण, माता मेरी तथा उसके शिशु, दया की बौद्ध देवी क्वानोन हमें ऐसे प्रतिबिम्ब की याद दिलाते हैं जिसके सामने सम्पूर्ण मानवता ने नमस्कार किया है। ईसाई धर्म के विषय में बोलते हुए हरबर्ट जे० मुलर कहते हैं: "उद्धारक या त्राता की केन्द्रीय मूर्ति कम- से-कम उतनी पुरानी तो है ही जितना प्रारम्भिक यूनानियों का ट्रीटोज़ सोटर है और वैयक्तिक अमरता का उसका आश्वासन तो उससे भी पुराना, कालरहित मिस्र के इतिहास को प्रतिध्वनित करने वाला है। बैविलोनिया से स्वर्ग एवं धरती के निर्माता के रूप में ईश्वर की धारणा, फारस से शैतान और परमात्मा की द्वैतभावना, मिस्र से अन्तिम फैसला, सीरिया से एडोनिस के पुनर्जीवन का नाटक, फ्रीजिया से महामाता तथा यूनान और रोम से सार्वभौम विधि (कानून) की भावना आई है। अत्यन्त प्राचीन काल से, जिसका अनुमान करना भी कठिन है, उसका बप्तिस्मा तथा सम्पर्क (कम्यूनियन) की बातें आई हैं। विविध रहस्यसूत्रों से इसकी उपासना की बातें- धूपबत्ती, परिधान, मनका पवित्र जल, जानुनति तथा मन्त्रोच्चार-आई हैं। इस प्राचीन एवं सार्वदेशिक विरासत के बिना ईसाई धर्म विश्व-धर्म होने के अपने दावे को शायद ही स्थापित कर पाता ।''[24] अपने उच्चतम रूप में धर्म दूसरे मतों के प्रति निश्चित प्रशंसा का रुख ग्रहण करते हैं।

हिन्दू धर्म

ऋग्वेद से लेकर हमारे समय तक हिन्दू चिन्तन ने इसी दृष्टिकोण को अपनाया है।[25] अनन्ता वै वेदाः-वेद अनन्त हैं। उनकी विविध व्याख्याएँ की जा सकती हैं। सभी धर्मशास्त्रों के प्रति महान् आदर रखते हैं।

धर्म के विषय में बोलते हुए गांधीजी ने कहा था : "यह हिन्दू धर्म नहीं है, जिसकी निश्चित रूप से मैं सब धर्मो से अधिक कदर करता हूँ, वरन् वह धर्म है जो हिन्दू धर्म को लाँघ जाता है; जो मानव की प्रकृति तक को बदल देता है, उसे अन्तर के सत्य से अविच्छेद्य रूप से बाँध देता है और सदा पवित्र करता है।" जब भारतीयों के धर्मनिरपेक्षता ग्रहण करने की बात कही जाती है तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे अधार्मिकता या भौतिकवाद का समर्थन करते हैं। वे सब धर्मों के प्रति यह सम्मान रखते हैं और सब पैगम्बरों का आदर करते हैं। दूसरे धर्मो के प्रति पकड़, यह वृत्ति, अपने धर्म-विश्वास को और गहन तथा समृद्ध बनाती है। सहिष्णुता का अर्थ अपने निज के धर्म के प्रति उदासीनता नहीं है वरन् उसके लिए अधिक विवेक-युक्त तथा अधिक पवित्र प्रेम है। सहिष्णुता हमें आध्यात्मिक दृष्टि देती है, जो कट्टरता से उतनी ही दूर है जितना उत्तर ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से है। धर्म का वास्तविक ज्ञान, सम्प्रदाय- सम्प्रदाय, मज़हब-मज़हब के बीच की दीवारों को तोड़ देता है। दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता के आचरण से हमें अपने धर्म का ज़्यादा सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा।'[26] यह सच है कि हिन्दू धर्म पूजा-अर्चना के कुछ ऐसे रूपों को सहन करता है जो तर्क-बुद्धि की भावना तथा अन्तःकरण की माँग के अनुरूप नहीं हैं, किन्तु ऐसा वह इस आशा से करता है कि हिन्दू धर्म के सामान्य वातावरण में पूजा के ये रूप और ये प्रक्रियाएँ मिट जाएँगी। जितनी दूर तक इसकी आशा थी, उतनी दूर तक ऐसा हुआ नहीं है। आज एक कहीं अधिक स्फूर्तिप्रद आध्यात्मिक जीवन की माँग की जाती है।

बौद्ध धर्म

बौद्ध धर्म तो दूसरे धर्मों के प्रति अपने महत् सम्मान के लिए विख्यात है! अशोक ने अपने शासन-काल के दसवें (260 ई० पू०) वर्ष में बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था और तब से जीवन के अन्त तक वह बुद्ध का अनुयायी रहा। यह उसका व्यक्तिगत धर्म था और उसने अपनी प्रजा को इस धर्म में परिवर्तित करने का प्रयत्न नहीं किया।

शिलालेख 12 में अशोक घोषणा करता है कि "दूसरों के सब धर्म सम्मान के योग्य हैं। उनका आदर करने वाला अपने ही धर्म का सम्मान करता है; साथ ही वह दूसरों के धर्म की सेवा भी करता है। इसके विपरीत करके वह अपने धर्म को आघात पहुँचाता है और दूसरों के धर्म की भी कुसेवा करता है, क्योंकि यदि अपने धर्म के प्रति निष्ठा के कारण या उसकी यशस्विता के लिए कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की निन्दा करता है तो वह अपने धर्म को हानि पहुँचाता है। इसलिए केवल ताल-मेल ही श्लाध्य है: 'समवाय एव साधुः', क्योंकि ताल-मेल से ही दूसरों द्वारा स्वीकृत धर्म की धारणा का ज्ञान और उसके प्रति सम्मान होता है। सम्राट् प्रियदर्शी इच्छा करते हैं कि सभी धर्मों के अनुयायी एक-दूसरे के सिद्धान्तों को जानें और उचित सिद्धान्तों की उपलब्धि करें। जो इन विशिष्ट मतों से सम्बद्ध हैं, उनसे कह दिया जाना चाहिए कि सम्राट् प्रियदर्शी उपहारों एवं उपाधियों को इतना महत्त्व नहीं देते, जितना उन गुणों की वृद्धि को देते हैं जो सभी धर्मों के आदमियों के लिए आवश्यक है।"[27] वह सच्चे धर्म के विकास-सारवृद्धि-का आकांक्षी था।

हिन्दू एवं बौद्ध चिन्तन में कट्टरता है किन्तु यह उसका सार-तत्त्व नहीं है। धार्मिक अन्वेषण की गहनता एवं गुण ही वह वस्तु है जो धर्म का तत्त्व है।

यहूदी धर्म