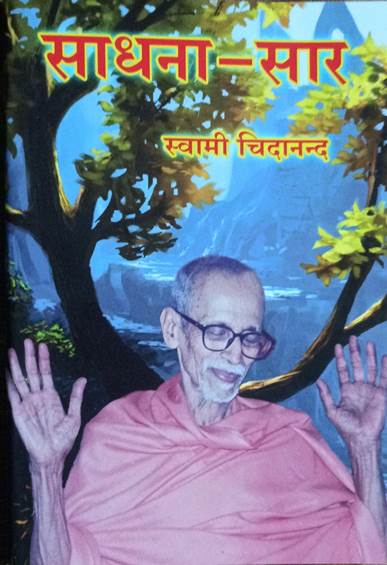

साधना-सार

प्रवक्ता

श्री स्वामी चिदानन्द

संकलनकार

श्री प्रफुल्लकुमार महापात्र

सम्पादक

श्री स्वामी रामराज्यम् सरस्वती

प्रकाशक

द डिवाइन लाइफ सोसायटी

पत्रालय : शिवानन्दनगर-२४९१९२

जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत

www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org

प्रथम संस्करण : १९९५

द्वितीय संस्करण : २००७

तृतीय संस्करण : २०१६

(५०० प्रतियाँ)

© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी

ISBN 81-7052-112-2 HC 47

PRICE: 35/-

'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए

स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा

'योग-वेदान्त फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पत्रालय : शिवानन्दनगर,

जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पिन : २४९१९२' में मुद्रित ।

For online orders and Catalogue visit: dlsbooks.org

प्रकाशकीय

पूज्य श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज द्वारा समय-समय पर उड़ीसा प्रान्त के साधकों में वितरित किये गये उपदेशामृत के कुछ अंशों को एकत्र करके इस पुस्तक के माध्यम से अध्यात्म-जगत् को उपलब्ध कराया गया है।

पुस्तक की विषय-सामग्री साधकों को जागरूक साधक बनाती, उनकी साधना को यन्त्रवत् होने से बचाती तथा साधना-सम्बन्धी ऊपर से सामान्य-सी दिखलायी पड़ने वाली, परन्तु वस्तुतः गम्भीर समस्याओं के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करती है।

आशा है, पाठक इस उपदेशामृत का पान करके अपने साधना-मार्ग की समस्याओं का समाधान ढूँढ़ सकेंगे और अपने आध्यात्मिक क्रमविकास की गति में तेजी ला सकेंगे।

-द डिवाइन लाइफ सोसायटी

प्रस्तावना

हममें यह कौतूहल बना रहता है कि सद्गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज प्रत्येक को संन्यास दे देते थे। कोई स्कूल का लड़का हो या कोई गाँव का किसान हो, कोई अमीर हो या कोई गरीब हो-सबको संन्यास दे देते थे। संन्यास लेने के लिए किसी से सिफारिश लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी।

उपर्युक्त कथन पर अधिक प्रकाश डालते हुए प्रातःस्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज ने यह भी बताया कि उनका संन्यास बहुत ऊँचा था। उन्हें इस अनित्य संसार की अच्छी अनुभूति थी। उन्होंने मलेशिया में डाक्टरी सेवा की। वहाँ पर उन्होंने जीवन के वास्तविक नग्न स्वरूप को देखा। बार-बार उन्हें लोगों द्वारा भोगे जा रहे क्लेशों को देखने का अवसर मिला। जैसे कि बुद्ध भगवान् के अन्दर वैराग्य का उदय हुआ, वैसे ही उनके अन्दर भी वैराग्य का उदय हुआ। उन्होंने डाक्टरी सेवा को हेय समझा। सब-कुछ परित्याग करके सर्वसंग-परित्यागी हो कर यति, संन्यासी का वेश वरण करने के हेतु वे भारत लौटे। हिमालय की गोद में पुण्य-प्रदायिनी गंगा जी के किनारे कठोर तपस्या की। उनमें दिव्य ज्ञान का उदय हुआ। उन्होंने देखा कि इन बाह्य क्षणिक सुखोपभोग से परे प्रत्येक मानव द्वारा साध्य एक ऐसी दिव्य अनुभूति है, जिसकी प्राप्ति के लिए मानव ने जन्म लिया है और जिसकी प्राप्ति से उसमें कोई कमी नहीं रहती, सभी दुःखों की निवृत्ति होती है, जीवन धन्य होता है और वह मानव से माधव बन जाता है। इसलिए जो सुखानुभूति हमें हुई है, उसकी अनुभूति प्रत्येक को होनी चाहिए। उनके संन्यास के पीछे यह उदात्त भाव था।

मैंने भी जिस समय सद्गुरुदेव श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज की मुख-निःसृत वाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया, तो उसी समय से मुझमें भी यह धारणा बलवती बनी रही कि सद्गुरुदेव के वाणी-श्रवण से जिस सुखानुभूति को, जिस अहैतुक आनन्द को, जिस सचेतनता को, जिस मार्ग-दर्शन को प्राप्त करके हम ओत-प्रोत, आनन्द-विभोर हो जाते हैं, उसे लिपिबद्ध करके पहले स्वयं उसका आनन्द उठायें तथा उसे अपने जीवन में उतार कर जीवन को सार्थक बनायें। साथ ही उसे प्रत्येक जिज्ञासु, मुमुक्षु, भगवद्-प्रेमी तथा दिव्य जीवन-प्रेमी भक्त, शिष्य, साधक और सत्संगी तक पहुँचायें, जिससे कि वह इससे लाभान्वित हो। इसी अभिलाषा ने ही मुझे इस कार्य की ओर प्रवृत्त किया।

अपनी स्वल्प बुद्धि से इस किंकर ने इन प्रवचनों को लिपिबद्ध करने की चेष्टा की है। इस महत्-कार्य में जिन्होंने प्रोत्साहन दिया, संशोधित प्रति को लिखा और टाइप किया तथा जिस दम्पति ने मुझे बार-बार प्रोत्साहित करने के साथ-साथ मार्ग दर्शाया और कैसेट भी दिये, उन सबके प्रति मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ। सद्गुरुदेव की कृपा हमेशा उन सब पर बनी रहे, इतना ही इस किंकर का गुरुचरणारविन्द में निवेदन है।

मैं सभी गुरु जनों, सन्तों, महानुभावों से आशीर्वाद-याचना करने के साथ-साथ सद्गुरुदेव श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज-जिनकी पुण्य-स्मृति आद्यन्त बनी रही और मुझे इस पावन कार्य सम्पादन में प्रेरणा प्रदान करती रही-के श्रीचरणारविन्द में कोटि प्रणति समर्पित करके अपनी सभी धृष्टताओं की क्षमा-प्रार्थना के साथ विराम लेता हूँ।

हरि ॐ तत्सत्!

-प्रफुल्लकुमार महापात्र

अनुक्रमणिका

दिव्य जीवन संघ के लक्ष्य तथा उद्देश्य

१. गृहस्थ-जीवन में साधना

गृहस्थों को ज्यादा समय अपने उद्योग में, व्यापार में तथा नौकरी-चाकरी में व्यतीत करना पड़ता है। उन्हें अर्थोपार्जन के लिए अधिक कर्म करना पड़ता है। वानप्रस्थी और संन्यासी घण्टों बैठ कर जप कर सकते हैं, पुरश्चरण कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं तथा ध्यान लगा सकते हैं; परन्तु गृहस्थों के लिए यह असम्भव है, अतः उन्हें निरन्तर मानसिक जप करना पड़ेगा। उन्हें निरन्तर भगवत्स्मरण बनाये रखना होगा। खाते-पीते, सोते-जागते, घर में या बाहर-प्रत्येक प्रकार की स्थिति में, हर स्थान में और हर समय में तथा हर तरह का कार्य करते हुए स्मरण-साधना को उन्हें बनाये रखना होगा। उन्हें विभिन्न प्रकार के पारिवारिक कर्म करते हुए विश्वात्म-भाव भी बनाये रखना होगा अर्थात् विश्व के प्रत्येक पदार्थ तथा प्राणी में भगवान् के दर्शन करने होंगे। साथ ही, मानसिक जप तथा सुमिरण-साधना के ऊपर भी जोर देना पड़ेगा। मानसिक जप के द्वारा सारे कर्म करते हुए दृढ़ भगवत्स्मरण हो सकता है। यदि ऐसा नहीं हो सका, तो जीवन व्यर्थ चला जायेगा।

आप दफ्तर जाते हैं, तो क्या सुमिरण नहीं रख सकते? आप व्यापार करते हैं, तो क्या सुमिरण नहीं रख सकते ? आप और किसी जगह जाते हैं, तो क्या सुमिरण नहीं रख सकते? यह तो दूध में चीनी मिला लेने के समान है। अर्जुन से भगवान् बोले- “मेरा स्मरण रखो और युद्ध करो।" अरे, युद्ध-क्षेत्र में जो आदमी युद्ध करता है, उसे अपना पूरा-का-पूरा मन युद्ध में ही लगाना पड़ता है। यदि वह सचेत नहीं रहेगा, तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। युद्ध-जैसी स्थिति में भी भगवान् चाहते हैं कि मन उन्हीं में लगा रहे। यह असम्भव नहीं है। यदि असम्भव होता, तो भगवान् ऐसा कहते ही नहीं। यदि युद्ध-क्षेत्र में ऐसा सम्भव है, तो अन्य क्षेत्रों में भी सम्भव है। अतः प्रत्येक स्थान और परिस्थिति में उनका स्मरण सम्भव है।

लोग कहते हैं कि भगवान् का स्मरण नहीं हो सकता है। यदि आपके मन में ऐसी भावना है, तब आप अपने-आपको भगवद्-भक्त और साधक मानना ही छोड़ दें। जो भगवान् का स्मरण नहीं कर सकता, वह साधक नहीं है, भक्त नहीं है। यदि आप साधक हैं, भगवद्-भक्त हैं, तो आपको सुमिरण करना ही पड़ेगा।

रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि बड़े-बड़े शहरों में अमीर और जमींदार लोग होते हैं। उनके परिवार में जो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, उन्हें बहुत-से काम करने पड़ते हैं। वे बहुधा व्यस्त रहते हैं। इसलिए वे अपने बच्चों की देखभाल स्वयं नहीं कर पाते। बच्चों के लिए वे धाय रख लेते हैं। धाय उस बच्चे को खिलाती है, सुलाती है, कपड़े पहनाती है आदि-आदि। फिर भी उसका मन उस बच्चे में नहीं लगा रहता। अपने घर में उसका अपना बच्चा है। उसका मन उसी में लगा रहता है। वह मालिक के बच्चे को अपना-अपना कहती है; किन्तु उसका मन उसमें नहीं रहता। उसका मन उसके अपने बच्चे में लगा रहता है। इसी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में रहें, आपके जो अपने भगवान् हैं, उनका स्मरण आप करते रह सकते हैं। मैं गृहस्थाश्रम में हूँ, ऐसा सोचना ही गलत है। ऐसी धारणा आपके अन्दर होनी चाहिए कि मैं साधक हूँ, मैं भगवद्-भक्त हूँ। मुझे साधना करनी ही चाहिए। मैं भक्त हूँ, इसलिए मेरे अन्दर भगवद्-भक्ति निरन्तर उपस्थित रहनी ही चाहिए। वह जो अजर, अमर, अविनाशी, नाम-रूप से परे, जन्म-मृत्यु से रहित आत्म-तत्त्व है, वह सबके लिए एक-सा है। मैं कोई भी हूँ, गृहस्थ हूँ या ब्रह्मचारी—सर्वप्रथम मैं साधक हूँ और मुझे इस तत्त्व को जानना है। मैं गृहस्थ हूँ, ऐसी गलत भावना को समाप्त कर देना चाहिए। मैं साधक हूँ — अपने विषय में यही सोचना चाहिए। जब आप अपने को साधक समझने लगेंगे, तब आप साधना की आवश्यकता को अनुभव करने लगेंगे। यह आवश्यकता साधना का मार्ग प्रशस्त करेगी।

स्वामी शिवानन्द जी भी कहा करते थे कि पूर्ण साधक अपना पूरा समय आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि के लिए दे सकता है, उसकी तुलना में गृहस्थ अपनी दिनचर्या में इन सबके लिए उतना समय नहीं दे सकता। इसलिए गृहस्थों को स्मरण तथा मानसिक जप की साधना को अपनाना चाहिए। उन्हें अपना प्रत्येक कर्म करते हुए सोचना चाहिए- 'मैं तो साधना कर रहा हूँ, मेरा कर्म-सम्पादन भगवान् की आराधना ही है।' कर्तव्य कर्म करते हुए उन्हें अपने समस्त कर्मों को भगवान् के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। साथ ही, निरन्तर भगवान् का स्मरण भी करते रहना चाहिए। हमेशा भगवन्नाम को मन में रखना ही होगा। मानसिक जप के रूप में निरन्तर भगवत्स्मरण को बनाये रखना ही होगा।

इस साधना के अन्तर्गत प्रात:काल उठते ही भगवान् की आराधना और भगवन्नाम-जप से अपना दिवस प्रारम्भ करना होगा। इसी प्रकार दिन-भर का कार्य समाप्त करने के बाद ध्यान, प्रार्थना आदि को बिना चूके हुए करना ही पड़ेगा। इसे करने के लिए एक उपाय है : प्रातः ध्यान-प्रार्थना आदि किये बिना हम प्रातःकाल का नाश्ता नहीं लेंगे। मन को ऐसे समझायें : साधना नहीं, तो नाश्ता नहीं। इसी प्रकार, सायंकाल की साधना नहीं, तो रात का भोजन नहीं। सायंकालीन साधना में घण्टा-आधा घण्टा व्यतीत करने के बाद ही रात्रि का भोजन करने के हम अधिकारी हैं। हमें इसी प्रकार के नियम बनाने होंगे। यह साधना-मार्ग को अपनाने का पक्का तरीका है। आप एक अन्य तरीके को भी अपना सकते हैं। जब प्रातःकाल की साधना नहीं, तो अपने ऊपर पचास पैसे का जुरमाना और सायंकाल की साधना नहीं, तो भी पचास पैसे का जुरमाना। ये पैसे एक डिब्बे में डालें। पचास पैसे तो संकेत मात्र हैं। जो धनवान् हैं, उन्हें अपने ऊपर अधिक धन का जुरमाना करना चाहिए। इस प्रकार मन थोड़े ही दिनों में रास्ते पर आ जायेगा। मन ही शैतान है। इसे ही मनाने की बात है। इसलिए यह जो तरीका है, इसे आप अपनायें।

महात्मा गान्धी का जीवन जितना व्यस्त था, उतना व्यस्त आपका जीवन नहीं है। सामाजिक कार्य, राजनैतिक कार्य, देश-भ्रमण, पत्र-व्यवहार, सत्याग्रह आदि न जाने कितने प्रकार के कार्य उन्हें करने पड़ते थे। अपने व्यस्त जीवन में भी गान्धी जी प्रातःकाल आधा-पौना घण्टा प्रार्थना करके ही अपने दैनिक कार्य प्रारम्भ करते थे और सूर्यास्त होते ही वह किसी दूसरे लोक में पहुँच जाते थे-प्रार्थना के लोक में। तब वह अन्तर्मुखी हो जाते थे। वह गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित स्थितप्रज्ञ के लक्षण सुनते थे, ध्यान-भजन करते थे। यह कैसे सम्भव हो पाया? जब उनके-जैसे व्यस्त व्यक्ति भी प्रातः और सायंकाल ध्यान, प्रार्थना, भजन आदि कर सकते थे, तब हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए यह सम्भव नहीं है।

एक विदेशी लेखक की छोटी-सी-पुस्तक है : 'How to Live Twenty-four Hours a Day' अर्थात् 'सम्यक् ढंग से दिन के चौबीस घण्टे कैसे व्यतीत करें?' इन चौबीस घण्टों में हमारे कई घण्टे बेकार चले जाते हैं। हम किन-किन कार्यों में अपने घण्टे बरबाद कर देते हैं, इसकी एक सूची स्वामी शिवानन्द जी ने प्रस्तुत की है:

How can you get real peace of mind,

If you waste your time in idle gossiping,

In backbiting, in fights, quarrels,

In cinemas, restaurants, in cards and smoking,

In novels and newspapers...?

अर्थात् गपशप करने, पीठ पीछे निन्दा करने, लड़ाई-झगड़ा करने, सिनेमा और होटलों में जाने, ताश खेलने, धूम्रपान करने, उपन्यास-समाचारपत्र आदि पढ़ने में हम अपना समय बरबाद कर देते हैं। मान लीजिए, नाश्ता आदि करके आप अखबार देखने लग जाते हैं, दुनिया भर की बातें जान कर आपको क्या मिल रहा है? आपने दुनिया की बेकार बातों में मन लगाया, लेकिन भगवान् में मन नहीं लगाया। आप कहेंगे-'अरे, काफी दे दो। जल्दी दे दो। अभी हमें जाना है।' किस बात की जल्दी होती है? मित्रों के साथ ताश खेलने की। घर के अन्य आवश्यक कार्यों को भी करना है; परन्तु ताश खेलना आवश्यक है। इससे बढ़ कर मूर्खता क्या हो सकती है? यह महापाप है। भगवान् द्वारा दिये गये अमूल्य हीरे-जैसे मानव-जन्म को बरबाद कर रहे हैं हम । समय को बरबाद कर रहे हैं। आयु को बरबाद कर रहे हैं। यह साधक का लक्षण नहीं है। यह भक्त का लक्षण नहीं है। मैंने देखा है कि मुम्बई में दूर-दूर से लोग विद्युत् ट्रेन में आते-जाते हैं। ट्रेन में आधा घण्टे, चालीस मिनट का समय तो व्यतीत करना ही पड़ता है। अधिकांश यात्री अपनी-अपनी टोली बना लेते हैं और ताश खेलने लग जाते हैं। भगवान् ने कितना अमूल्य समय दिया है! इस समय को ठीक से व्यतीत करना है। सोचें, उस समय में जप क्यों नहीं करना है? भगवच्चर्चा क्यों नहीं करनी है? मानसिक जप क्यों नहीं करना है? हम इस प्रकार बरबाद करते हैं अपना समय।

सन् १९४५ की बात है। गुरु महाराज का एक छोटा-सा चिकित्सालय था। जब उन्होंने चिकित्सालय के काम में मेरी रुचि देखी, तब उन्होंने मुझे भी उसमें सेवा करने का मौका दे दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आस-पास के लोगों से, जो वहाँ इलाज करवाने के लिए आते थे, मेरा परिचय हो गया। उन दिनों यह सेवक ऊपर के एक कमरे में रहता था। नीचे गंगाकिनारे हनुमान् जी का मन्दिर है। उस मन्दिर के एक छोटे कमरे में मध्य प्रदेश की एक माई जी रहा करती थी। वह कृष्ण-भक्त थी। वह दिन-भर भजन करती रहती थी। वह कभी-कभी अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ माँगने के लिए मेरे कमरे में आ जाती थी। दो-चार मिनट बातें करने के बाद वह तुरन्त अपने कमरे में जाने के लिए उठ खड़ी होती थी। कहती थी-"मेरे भजन का नुकसान हो रहा है। मैं चलती हूँ।" मैं कहता - "बैठो, मैं अभी तुम्हारी चीजें मँगाये देता हूँ।" वह रुकती नहीं थी। बस, यह कहती हुई चली जाती-"मेरे भजन का नुकसान हो रहा है।" भजन में उसकी इतनी लगन थी! देखें, यदि गृहस्थ भी इसी प्रकार सोचने लगें, तो किसी भी समय के किसी भी हिस्से को भजन में लगाया जा सकता है। भजन करने या स्मरण करने की ऐसी तीव्र आकांक्षा हो, तो गृहस्थ साधक साधना-मार्ग में आगे बढ़ सकता है। गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है भजन । गृहस्थाश्रम में रहने वाले साधकों को भगवद्गीता के दशवें और ग्यारहवें अध्यायों का बार-बार स्वाध्याय करने के लिए कृष्ण जी ने निर्देश दिया है। इन अध्यायों पर बार-बार मनन करके उसे भगवान् के विविध रूपों तथा उनके सर्वव्यापकत्व का भली प्रकार से बोध प्राप्त हो सकेगा और तब यह बोध उसके जीवन के समस्त कार्यकलापों को आवृत कर लेगा। उसका जीवन साधारण जीवन नहीं रह जायेगा। उसके जीवन की गुणवत्ता की सुगन्ध से अन्य गृहस्थों के जीवन भी महक उठेंगे।

२. वैराग्य

भगवान् ने गीता में कहा है कि यह संसार दुःखालय है। सृष्टि की किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ में सुख नहीं है, उससे थोड़ा सुख मिलेगा; परन्तु जितनी मात्रा में सुख मिला, उससे चौगुनी मात्रा में दुःख भी मिलेगा। सुख के साथ-साथ दुःख भी आता है। इसलिए ऐसे सुख से क्या लाभ है? जो विवेकी है, वह इस बात को अच्छी तरह से समझ कर इन वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति को समाप्त कर देता है।

प्रत्येक जीवात्मा की एक सहज प्रवृत्ति है-राग या आसक्ति । राग द्वेष का दूसरा पहलू है। द्वेष माने हम किसी वस्तु को नहीं चाहते हैं। राग माने हम उसे चाहते हैं। इस राग को छोड़ देने, इस राग को समाप्त कर देने अथवा इस राग को अपने स्वभाव से निकाल देने का परिणाम है विराग। विराग है राग के अभाव की अवस्था ।

जब तक हमारे अन्दर वैराग्य नहीं होगा, तब तक हम इस माया के पाश से मुक्त नहीं हो सकते। प्रत्येक चीज हमें आकर्षित करती रहेगी। कभी हम इस तरफ, कभी उस तरफ खींचे जाते रहेंगे। हमारा कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रह जायेगा। हम प्रतिक्रियाओं का समूह बन जायेंगे अर्थात् प्रत्येक वस्तु के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। इस माया के बाजार में जो कोई वस्तु हम देखेंगे, उससे प्रभावित हो जायेंगे। जैसे कोई बच्चा बाजार में जा कर जो भी चीज उसे दिखलायी पड़ जाती है, उसके प्रति उत्सुक हो जाता है। वह मिठाई की दुकान देखता है, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। खिलौने दिखलायी पड़ते हैं, उन्हें लेने के लिए उत्सुक हो जाता है। उसका मन स्थिर नहीं होता। राग में फँस कर हम उस बच्चे की तरह हो जाते हैं। माया के प्रपंच के आकर्षण में, नाम-रूप के आकर्षण में फँस कर हम कभी इस तरफ, कभी उस तरफ डोलते रहते हैं। मन में हमेशा व्याकुलता बनी रहती है। हमारा मन बन्दर-जैसा हो जाता है। वह कभी इस तरफ, कभी उस तरफ भागता रहता है—एक क्षण के लिए भी स्थिर हो कर नहीं रहता। राग से चंचलता आती है, अशान्ति मिलती है।

यदि शान्ति चाहिए, तो राग का त्याग करना होगा; वैराग्य की स्थायी भावदशा में संस्थित होना होगा। भावुकतावश वैराग्य के प्रभाव में आ जाने से बात नहीं बनेगी। किसी सम्बन्धी या मित्र की मृत्यु हो गयी। श्मशान घाट में शरीर को जलते हुए देखा। उस घटना से वैराग्य का उदय हो गया। कल जिसके साथ हँसे-बोले, आज वह चला गया। बस, तीर्थ-स्थान को भाग गये। भस्म लगा ली। ऐसा वैराग्य स्थायी नहीं होता। यह वैराग्य हमारे काम का नहीं है। जब स्वाध्याय करके, साधु-सन्तों का सत्संग करके, चिन्तन-मनन करके हमारे अन्दर वैराग्य उदय होता है, तब वह स्थायी वैराग्य होता है। यह विवेक से उत्पन्न वैराग्य कहलाता है।

वैराग्य माने राग से निवृत्ति। मानव का स्वभाव है- दोष-दर्शन करना। दोष-दर्शन किन वस्तुओं में करना चाहिए ? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, सुख और भोग में। तब पता चलता है कि यह सांसारिक प्रपंच तो आग के समान है। इसमें सुख कहाँ है? शान्ति कहाँ है? सर्व दुःखमय है। तब हमारे अन्दर सहज रूप में वैराग्य आने लगता है। यह वैराग्य स्थायी वैराग्य बन जाता है।

शंकराचार्य ने कहा-घास के तृण से ले कर ब्रह्म-पद के सुख को भी जो कौए की विष्ठा-जैसा समझता है, वही वैराग्य के गुण से युक्त है। काकविष्ठावत् भावना-यह सच्चे वैराग्य का स्वरूप है। आध्यात्मिक जीवन की दृढ़ आधारशिला है वैराग्य। ऐसे वैराग्य से ही हमारा आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित रह सकेगा। नहीं तो, थोड़ा भी प्रलोभन आने से हमारा पतन हो जायेगा।

वैराग्य एक दैवी सम्पदा है। भगवान् के प्रमुख छह गुणों में वैराग्य एक गुण है।

हमें वैराग्य की भावना का विकास करने वाले ग्रन्थों को पढ़ना चाहिए-यथा भर्तृहरि का 'वैराग्य-शतक' । इस सांसारिक प्रपंच का जो सच्चा दुःखमय स्वरूप है, उसके ऊपर खूब चिन्तन-मनन भी करना चाहिए। इससे वैराग्य उत्पन्न होता है।

३. भगवन्नाम-साधना

जीवात्मा अपने किये हुए कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर ले कर इस भू-लोक पर आती है। कर्म और कर्मफल-भोग का जो विश्वात्मक शासन है, इस शासन के कारण भोग करने के लिए वह यहाँ आती है। शुभ कर्मों के लिए सुख का भोग और अशुभ कर्मों के लिए दुःख का भोग करती है। जो कर्म शुभ नहीं है और अशुभ भी नहीं है, उसके लिए साधारण अनुभवों का भोग किया जाता है।

इस दृश्य जगत् का प्रपंच स्थूल और व्यक्त है। भगवान् अगोचर हैं, इन्द्रियों से परे हैं, मन और बुद्धि से भी परे हैं, सूक्ष्मातिसूक्ष्म और अव्यक्त हैं, अदृश्य हैं, अप्रकट हैं। भगवत्-तत्त्व अप्राकृतिक है। प्रकृति के अन्दर नहीं है। यद्यपि यह तत्त्व उस दृश्य प्रपंच से ओत-प्रोत है, फिर भी इसका और उस प्रपंच का कोई मेल नहीं है। जैसे किसी बड़े पात्र में जल डाल कर रखें और उसमें तेल भी डालें। दोनों एक ही स्थान में होते हुए भी अमिश्रित रहेंगे; क्योंकि उन दोनों की प्रकृति ही अलग है। इसलिए भगवान् उस प्रपंच से ओत-प्रोत होते हुए भी उस (प्रपंच) के कलंक से अछूते रहते हैं। वह हवा के समान हैं। हवा दुर्गन्ध और सुगन्ध से भरे स्थान से हो कर बहती है; परन्तु उस पर सुगन्ध-दुर्गन्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार भगवत्-तत्त्व इस दृश्य प्रपंच से ओत-प्रोत रहते हुए भी उससे अप्रभावित रहता है। दृश्य प्रपंच व्यक्त है; भगवत्-तत्त्व अव्यक्त है। प्रपंच दृश्य है और भगवत्-तत्त्व अदृश्य है। दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर है।

हमारी समस्या यह है कि यह जीवात्मा स्थूल जगत् में उतरी हुई है। वह शुभाशुभ कर्म के सुख-दुःखादि भोगने के लिए यहाँ आयी है। उसे इस जगत् के प्रपंच में ही रहना है। लेकिन उसका परम लक्ष्य परमार्थ है। किन्तु परमार्थ अप्रकट, अव्यक्त, सूक्ष्मातिसूक्ष्म तथा अदृश्य भगवत्-तत्त्व है। इस दृश्य प्रपंच के बीच रहते हुए जीवात्मा को भगवत्-तत्त्व तक पहुँचना है। अब इसमें और उस तत्त्व में किस प्रकार सम्बन्ध स्थापित हो सकता है? कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका दोनों में प्रवेश हो, दोनों के साथ जिसका सम्बन्ध हो, जो उस अप्रकट अव्यक्त परात्पर तत्त्व का अंश हो और इस दृश्य प्रपंच का भी अंश हो। वह ऐसी वस्तु हो जो प्रकट हो, फिर भी अव्यक्त और अदृश्य हो। ऐसी वस्तु को कहते हैं-मन्त्र या भगवन्नाम।

जो नाम उच्चारित किया जाता है, वह एक शब्द (नाद) है। इसे हम अपनी स्थूल कर्णेन्द्रिय से सुन सकते हैं। इस स्थूल जिह्वा से हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन इस शब्द की क्या आकृति है? शब्द को हम पकड़ नहीं सकते हैं; इसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। यह प्रकट होते हए भी अस्पर्श्य है। शब्द को हम देख नहीं सकते हैं। यह अदृश्य है। यह शब्द व्यक्त जगत् के स्थूल प्रपंच से सम्बन्ध रखता है और भगवत्-तत्त्व का भी अंश है। शब्द व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त है। इसलिए यह स्थूल है और सूक्ष्म भी। यह प्रपंच और परमार्थ-दोनों से सम्बद्ध है। परमार्थ से सम्बद्ध होने के कारण यह दिव्य शक्ति से सम्पन्न है। यह चैतन्य-स्वरूप है।

शब्द या भगवन्नाम या मन्त्र का तात्त्विक, सूक्ष्म तथा चैतन्य-स्वरूप है। यह दिव्य है। यह दिव्य शक्तियों से परिपूरित है। यह भगवान् ही है; क्योंकि यह भगवान् का नाम है और नाम तथा नामी में अभेद होता है। अत: यह इस स्थूल प्रकट जगत् और उस अप्रकट, अव्यक्त, अदृश्य, सूक्ष्मातिसूक्ष्म ब्रह्म-तत्त्व के बीच का एक सेतु है। यह प्रपंच और परमार्थ के बीच की एक कड़ी है। यह मृत्युमय जगत् और अमर मोक्ष के पद के बीच का संयोजक है। इसलिए जब हम इस भगवन्नाम या शब्द या मन्त्र के जप का अभ्यास करते हैं, तब इसके प्रभाव या शक्ति से हमारी चेतना, जो शरीर में बद्ध है, अपने बन्धन से मुक्त हो करके शरीर, मन और बुद्धि की उपाधियों का अतिक्रमण करके भगवत्-तत्त्व से जुड़ जाती है। मन्त्र की शक्ति को मन्त्र के जप से सक्रिय बनाया जाता है। हम जितना ही अधिक जप करते हैं, मन्त्र-शक्ति उतनी ही जाग्रत होती जाती है। पुरश्चरण, अनुष्ठान, अखण्ड नाम-स्मरण तथा लिखित-जप के द्वारा यह शक्ति सक्रिय होती है। निरन्तर नाम-जप करते-करते ऐसी अवस्था भी आती है, जब नाम इतना क्रियाशील हो जाता है कि वही आपका पथ-प्रदर्शक बन जाता है। भगवन्नाम की शक्ति के द्वारा ही हम परमार्थ के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं और प्रपंच से निकल कर परमार्थ तक पहुँच सकते हैं। मन्त्र-दीक्षा लेने का उद्देश्य यही है। नाम-जप का यही महत्त्व है। जप सुप्त चैतन्य को जाग्रत करता है। हम जितना अधिक जप करते हैं, हमारी सुप्त चेतना उतना ही अधिक जागरूक बनती है। जप-साधना की यही महिमा है।

लेकिन, जप करते समय हमें अपनी जिह्वा को पवित्र रखना चाहिए। सत्य वचन, मृदु वचन तथा हितकारी वचन बोलने से जिह्वा पवित्र बनती है। कठोर वचन और व्यंग वचन बोलने से जिह्वा अपवित्र बनती है। पवित्र जिह्वा ही नाम-जप करने की अधिकारी है। नाम-जप करते समय मन को भी पवित्र रखना चाहिए। स्वार्थपूर्ति की कामना से रहित और परोपकार के विचारों से परिपूरित मन पवित्र होता है।

इस प्रकार भगवन्नाम-जप या भगवन्नाम-साधना की अमित शक्ति के प्रति जागरूक रहते हुए जिह्वा और मन को पवित्र रख कर अधिकाधिक नाम-जप करते रहना चाहिए।

४. जप-साधना

जप-साधना में प्रगति करने के लिए जप में नियमितता होनी आवश्यक है। यदि किसी दिन आपके पास कम समय हो अथवा आप व्यस्त हों, तब भी आपको जप करने के लिए बैठना है और कम-से-कम तीन माला जप करना है।

दूसरी बात यह है कि अपने इष्टदेव के प्रति निष्ठा-भाव के साथ जप करना चाहिए। प्रायः साधकों में विक्षेप और चंचलता रहती है। एक साधक का उदाहरण लें। वह कृष्ण-मन्त्र की दीक्षा लेता है। फिर वह महाशिवरात्रि के अवसर पर पशुपतिनाथ जाता है। वहाँ पर शंकर-भक्त उसे बतलाते हैं कि शंकर भगवान् बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी भक्ति बहुत सरल है। उसके लिए अधिक करना भी नहीं पड़ता। बस, थोड़ा पानी डालो, एक-दो बिल्व-पत्र और पुष्प चढ़ा दो। और क्या करना है! वह शंकर जी से प्रभावित हो जाता है। जन्माष्टमी के पर्व पर वह वृन्दावन जाता है और वहाँ उसे कृष्ण-भक्ति अच्छी लगने लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि जप-साधना में प्रगति करनी है, तो अपने इष्टदेव और इष्टमन्त्र के प्रति ही पूर्ण निष्ठा का भाव होना चाहिए। भगवान् के अनेक स्वरूप हैं और सब अच्छे हैं। अपने-अपने लिए अपना-अपना मन्त्र और इष्टदेव ही ठीक हैं; इसलिए स्थिर निष्ठा तथा भक्ति के साथ मन्त्र का जप करना चाहिए। मन्त्र-जप किसी सांसारिक लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। भगवान् की प्राप्ति के लिए आपने मन्त्र तो ले लिया। आपका मुकदमा हाईकोर्ट में है। उसकी तारीख नजदीक आ गयी। मुकदमे में जीतने के लिए आप दश माला ज्यादा जपने लग गये। यह नहीं होना चाहिए। अपना मूल लक्ष्य न भूलें। उसे प्राप्त करने के लिए निष्काम भाव रखें। मुकदमा जीतने-जैसा सकाम भाव नहीं रखें। निष्कामता आपके आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए अनुकूल होगी। थोड़ी-सी भी सकामता आ जाने से आपकी साधना कलुषित हो जाती है। इसलिए साधक की ओर से जीवन के अन्तिम समय तक पूर्ण निष्काम भाव बनाये रखने की चेष्टा की जानी चाहिए।

वर्ष में दो-तीन बार पुरश्चरण या अनुष्ठान भी करना चाहिए। पुरश्चरण का अर्थ है कि आपके मन्त्र में जितने अक्षर हैं, उतने लाख बार जप करना। अनुष्ठान का अर्थ है कि आपको निर्धारित अवधि में प्रतिदिन निश्चित समय तक जप करना है। छोटे मन्त्र की अपेक्षा लम्बे मन्त्र का पुरश्चरण करने में अधिक समय लगता है। उदाहरण के लिए यदि आपके मन्त्र में बारह अक्षर हैं, तो आपको बारह लाख बार जप करना होगा। यदि पुरश्चरण करने में कठिनाई हो, तो आप अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान की अवधि तीन दिन, सात दिन, ग्यारह दिन, एक पक्ष, इक्कीस दिन, एक माह, चालीस दिन आदि हो सकती है। इस अवधि में प्रतिदिन नियमित रूप से सुबह-शाम तीन-तीन या चार-चार घण्टे का जप किया जाना चाहिए।

जप करते समय एकाग्र-चित्त हो कर यह भावना करनी चाहिए कि हमारे इष्टदेव सूक्ष्म रूप से हमारे सामने उपस्थित हैं। एक समय में जितना जप करने का संकल्प ले कर पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन अथवा सुखासन में बैठें, उतना जप पूरा करके ही उठें। इस मानसिक अनुशासन के साथ पुरश्चरण या अनुष्ठान करना उचित होता है।

जप-साधना के द्वारा भगवत्प्राप्ति अथवा भगवद्-अनुभूति के लिए उपर्युक्त विधियाँ बहुत सहायक सिद्ध होंगी। इन विधियों के अनुसार जप-साधना करने से आप भगवत्कृपा प्राप्त करने की पात्रता अर्जित करेंगे।

५. निरभिमानता

हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए-हमने इतनी साधना कर ली, हमने इतने पुरश्चरण कर लिये, हमने इतनी बार रामायण-पाठ कर लिये। साधक के लिए यह हानिकारक चिन्तन है। जहाँ यह बात मन में आयी, आप माया में फँस गये। इसके बाद आपकी साधना की दिशा बदल जायेगी। आप समझेंगे- मैं आगे जा रहा हूँ; लेकिन आप गलत दिशा में आगे जा रहे होंगे। आपको सिद्धि मिल सकती है, चमत्कार करने की क्षमता आपके अन्दर उत्पन्न हो सकती है और आपको मान-सम्मान भी मिल सकता है; लेकिन जिस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आपने साधना प्रारम्भ की थी, उससे आप वंचित रह जायेंगे।

गुरु महाराज कहते थे कि सांसारिक अभिमान से आध्यात्मिक अभिमान अत्यधिक भयावह है। कोई धनवान् अपने धन का अभिमान करता है। यह उतना खतरनाक नहीं है जितना कि साधना का अभिमान। जब साधक सोचता है : मैं तपस्वी हूँ; मैंने इतने पुरश्चरण किये है; मैंने इतनी बार भागवत का पाठ किया है; मैं अमुक वस्तुओं का सेवन नहीं करता; मैं प्रात: साढ़े तीन बजे उठ जाता हूँ, ठण्ढे पानी से स्नान करता हूँ; इतने प्राणायाम करता हूँ-तब समझना चाहिए कि वह भगवान् के हाथ में नहीं, बल्कि माया के हाथ में है।

साधना-अभिमान के अनगिनत सूक्ष्म रूप हैं। यह अनेक प्रकार के वेश बदल कर आता है। कभी यह कहेगा-भगवान् की कृपा से, सन्तों के आशीर्वाद से मैं इस कलियुग में आ कर के भी इसमें नहीं फँसा हूँ। कितना अनुग्रह है उनका ! इसीलिए मैं साधना कर रहा हूँ। यहाँ भगवान् के स्मरण के वेश में अभिमान बोल रहा है। यह बड़ी विचित्र बात है! यह और कुछ नहीं, मन की चाल है। इससे दूर ही रहना चाहिए।

साधक को कहना चाहिए-हम अकिंचन हैं; कुछ भी नहीं हैं; हमारे अन्दर इतने अवगुण हैं, इतने दोष हैं, इतनी दुर्बलताएँ हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि भगवान् क्यों और कैसे हमें साधना-मार्ग में ले आये। इसके लिए मैं बिलकुल योग्य नहीं हूँ। ऐसा सोच-विचार कर हमें भाव-विह्वल हो कर रोना चाहिए।

भगवान् के निकट रहने वाले लोगों में भी यह अभिमान आ जाता है। जय-विजय के अन्दर यह अभिमान आया। अर्जुन के अन्दर भी यह अभिमान आया। गरुड़ के अन्दर भी यह अभिमान आया। भीमसेन के अन्दर भी यह अभिमान आया। भगवान् ने अनुग्रह करके उनके गर्व को भंग किया-उन्हें भंग करना पड़ा; क्योंकि बाकी सब दोष दूर हो गये थे, एक यही दुर्गुण रह गया था। इसलिए भगवान् को ऐसा करना पड़ा। भगवान् के निकट रहने वाले व्यक्ति भी जब इस अभिमान द्वारा पराभूत हो जाते हैं, तो हमारा क्या वश है? अपनी दैनिक साधना में हमें रोज भगवान् से प्रार्थना करनी चाहिए-हे प्रभु! मुझे निरभिमान रखो। मेरे अन्दर आध्यात्मिक गर्व तथा साधना का अहंकार न आने पाये। तुम्हीं ऐसा कर सकते हो।

तमिलनाडु में एक बहुत बड़े सन्त हुए हैं- रामलिंग स्वामी। वह जानते थे कि अहंकार बहुत बड़ा शत्रु है। अत: वह हमेशा अपने हाथ जोड़े रहते थे—श्रद्धांजलि की मुद्रा में। यह मुद्रा नम्रता की प्रतीक है। इसका अर्थ है-दूसरों का आदेश मानने की तत्परता, निरहंकारिता। इस मुद्रा में अंहकार नहीं आ सकता है। इससे नम्रता ही आ सकती है। नम्रता हमारा रक्षा-कवच है। साधना-मार्ग में बढ़ने के लिए यह हमारा बहुत बड़ा अवलम्ब है।

गुरु महाराज कहा करते थे कि मैं सिखाने वाला हूँ; मुझे औरों से ज्यादा मालूम है—यह विचार आपके अन्दर कदापि नहीं आना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए-मैं सीखने वाला हूँ, सिखाने वाला नहीं। आप कितनी ही आध्यात्मिक ऊँचाई पर हों, अपने को मात्र विद्यार्थी और सीखने वाला ही समझें। हमेशा ऐसा सोचें कि हमने अभी-अभी साधना-मार्ग में प्रवेश किया है। आप इन्फैंट क्लास (शिशु-कक्षा) में हैं-ऐसा मान करके रहने से ही आप एम. ए., पी-एच. डी. की डिगरियाँ पा सकते हैं। दूसरी ओर, आप इन्फैंट क्लास में भी न हों तथा अपने को एम. ए., पी-एच. डी. मानते रहें, तो आप बुद्ध ही रह जायेंगे। इससे आगे की प्रगति के लिए दरवाजा बन्द हो जायेगा। जब हमारे अन्दर यह भाव आ जाता है कि मैं सब-कुछ जानता हूँ, तब ज्ञान का विकास बन्द हो जाता है। मैं नहीं जानता हूँ; बहुत कम जानता हूँ तथा बहुत-कुछ जानने के लिए बाकी है-ऐसा भाव जो रखता है, उसके ज्ञान के विकास के लिए कोई अवरोध नहीं है। उसका ज्ञान बढ़ता ही रहेगा। उसकी प्रगति होती ही रहेगी। उसका विकास होता ही रहेगा। अँगरेजी भाषा के एक लेखक ने लिखा है कि इस संसार का प्रत्येक आदमी अज्ञानी है-एक व्यक्ति एक विषय में तो दूसरा व्यक्ति दूसरे में। परन्तु अज्ञानी है हर कोई। इस तथ्य में कितनी सत्यता है! इसलिए हमें सबसे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए-अचेतन जगत् से भी। हम अग्नि को सुलगाते हैं। अग्नि सुलगते ही क्या करती है-भक-भक करके ऊपर उठने लगती है। अग्नि की लपट कभी भी नीचे नहीं जाती, उसका अधोगमन कभी भी नहीं होता। अग्नि से हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो-कुछ है-क्षमता, शक्ति आदि-सदैव उसका ऊर्ध्वगमन हो, अधोगमन कभी न हो।

अभिमान जीवन का अधोगमन है, निरभिमानता जीवन की ऊर्ध्वगामी यात्रा का प्रारम्भ है।

६. गुरु-भक्ति

परात्पर, अगम, अगोचर, अचिन्त्य तत्त्व भगवत्-तत्त्व है। यह बुद्धि की पहुँच से परे है। वह मन से भी परे है। दीर्घ ध्यान के द्वारा जब मन बिलकुल शान्त हो जाता है, तब ज्ञान-चक्षु खुलता है। इस चक्षु से ही भगवत्-तत्त्व का न्यूनाधिक साक्षात्कार किया जा सकता है। शान्त मन की अवस्था में मन की सारी प्रक्रियाएँ बन्द हो जाती हैं। इसे योगसूत्र में चित्तवृत्ति-निरोध की अवस्था कहा गया है अर्थात् इस अवस्था में चित्त या मन में किसी प्रकार की वृत्ति या विचार नहीं होता, मन में सोचने की कोई प्रक्रिया नहीं होती तथा मन एक विचारहीन स्थिति में होता है। ज्ञान-चक्षु मन से परे एक ऐसी दृष्टि होती है, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। जब तक मन में वृत्तियाँ होती हैं, तब तक ज्ञान-चक्षु निष्क्रिय बना रहता है। जब मन वृत्तियों से शून्य हो जाता है, तब ज्ञान-चक्षु खुल जाता है। उसके द्वारा भगवत्-तत्त्व का थोड़ा-बहुत दर्शन किया जा सकता है। इसका दर्शन करने से माया-जनित अज्ञान का अन्धकार मिट जाता है। प्रकाशमय दिव्य ज्ञान की ज्योति हमारे अन्दर भर जाती है। इस तत्त्व के विषय में हमें समझना है, इसका साक्षात्कार करना है। यही हमारा परम लक्ष्य है।

जब किसी वस्तु से हमारा थोड़ा-बहुत परिचय हो जाता है, जब बुद्धि से उसकी न्यूनाधिक जानकारी हो जाती है, उसके बाद ही उसके वास्तविक स्वरूप को समझना सम्भव हो पाता है। जब भगवत्-तत्त्व के विषय में हम कुछ जानते ही नहीं हैं, तब उसके विषय में चिन्तन किस प्रकार हो सकता है? पहले उसके विषय में कुछ-न-कुछ पूर्व-धारणा या अस्थायी विचार होना चाहिए। हो सकता है कि यह विचार अन्तिम विचार न हो, पूर्ण सत्य न हो; फिर भी यह भगवत्-तत्त्व के साक्षात्कार में सहायक तो है ही।

हमारे धर्मग्रन्थ भगवत्-तत्त्व की पूर्व-धारणा निर्मित करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। उनसे हमें जो भी प्राप्त होता है, वह भगवत्-तत्त्व नहीं है; परन्तु उससे भगवत्-तत्त्व का साक्षात्कार करने में सहायता मिलती है। छत पर पहुँचने के लिए सीढ़ी सहायक होती है; परन्तु सीढ़ी छत नहीं है। सीढ़ी के अन्तिम डण्डे पर पहुँचने पर भी वह छत नहीं है। उसे छोड़ करके ही छत पर पहुँचा जा सकता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी अनिवार्य है। इसी प्रकार भगवान् और भगवत्-तत्त्व का ज्ञान प्रदान करना पुराण, स्मृति, श्रुति, उपनिषद्, वेदान्त-सूत्र, गीता आदि का मुख्य कार्य है। इस ज्ञान के आधार पर हम उस तत्त्व का चिन्तन और फिर साक्षात्कार कर सकते हैं।

परन्तु धर्मग्रन्थों में भगवत्-तत्त्व का वर्णन अत्यन्त सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत किया गया है। अवश्य ही पुराणों में उसकी प्रस्तुति अपेक्षाकृत सरल तथा बोधगम्य है और सामान्य जन के लिए वे वरदान-स्वरूप हैं। फिर भी, सामान्यतः धर्मग्रन्थों में भगवत्-तत्त्व के वर्णन को स्वयं समझना अत्यन्त कठिन है। यद्यपि मुद्रण-प्रौद्योगिकी के कारण ये ग्रन्थ अब दुर्लभ नहीं रहे, फिर भी इन्हें समझना कठिन है।

प्राचीन काल में यदि कोई जिज्ञासु धर्मग्रन्थों को भली प्रकार समझना चाहता था, तो वह सदैव साधु-सन्तों या अपने गुरु की सहायता लिया करता था। वह उन्हें उनके पास बैठ कर पढ़ता था। वे उसके निहितार्थों को समझाते थे। साधु-सन्तों या गुरु की सहायता लिये बिना धर्मग्रन्थों को समझने का प्रयास करने से उन्हें गलत ढंग से समझा जा सकता है और तब अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यदि गुरु की कृपा हो, तब ऐसी भूल होने की आशंका नहीं होती।

भगवत्-तत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म है, उससे हमारा कोई परिचय नहीं है। भगवान् को हमने देखा नहीं है; किन्तु हम जानना चाहते हैं कि भगवत्ता क्या होती है। हम कहते हैं-भगवान् की दया, भगवान् का प्रेम । परन्तु इसका यथार्थ अनुभव कैसे करें? यह गुरु के द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

भगवान् को तो हमने देखा नहीं; किन्तु अपने गुरु से हम परिचित होते हैं। गुरु के व्यक्तित्व से दिव्यता और पवित्रता की किरणें फूटती हैं। उनके समक्ष मन की समस्त शंकाएँ समाप्त हो जाती हैं। उनके समीप जाते ही हमें शान्ति प्राप्त होती है। उनके पास बैठते ही हमें आनन्द प्राप्त होता है, मन प्रसन्न और शान्त हो जाता है। उनके सान्निध्य में हम जिस प्रेम और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान् का स्वरूप क्या होगा। हम सोचने लगते हैं कि जब ऐसा असाधारण व्यक्तित्व (गुरु का व्यक्तित्व) संसार में हो सकता है, तब भगवान् भी अवश्य होगा। गुरु को देख कर हम भगवान् के दिव्य स्वभाव का थोड़ा-बहुत अनुमान लगा सकते हैं। स्मृति, श्रुति तथा पुराणों में भगवान् के जिन गुणों का वर्णन है, उन्हें जब हम गुरु में देखते हैं, तब इस प्रकार का अनुमान लगाना सहज और स्वाभाविक हो जाता है।

धर्मग्रन्थ कहते हैं कि भगवत्-तत्त्व की सूक्ष्मता को हृदयंगम करने के लिए गुरु-भक्ति एक सरल उपाय है। जिस प्रकार भगवान् में आपकी भक्ति है, उसी प्रकार गुरु में भी भक्ति होनी चाहिए। तब गुरु-कृपा से ही उस तत्त्व का रहस्य उद्घाटित होगा। श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि भी गुरु-भक्ति के बिना उस तत्त्व को समझने में सहायक नहीं होते।

गुरु की सेवा-शुश्रूषा करना, गुरु की रुचि-अरुचि का ध्यान रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना और गुरु द्वारा दिखाये गये साधना-मार्ग पर चलने का अनवरत प्रयास करते रहना ही गुरु-भक्ति है। इससे गुरु का अनुग्रह प्राप्त होता है।

गुरु-भक्ति को विस्तार से समझने का प्रयास करें। गुरु-भक्ति का अर्थ है-गुरु-सेवा करने की तत्परता । गुरु-आज्ञा का पालन करना गुरु की सेवा है। गुरु की अवज्ञा करना गुरु का अपमान करना है। गुरु का एक-एक वचन अनमोल होता है। उनके आदेशों का पालन न करने से पता चलता है कि शिष्य के हृदय में गुरु का कोई स्थान नहीं है। गुरु के प्रति हमारा क्या भाव है, उसे जानने के लिए हमें आत्म-परीक्षण करना चाहिए। यह आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम स्वयं अपनी गुरु-भक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे। यह सम्भव है कि ऊपर-ऊपर से हम भावुकतावश गुरु को बहुत मान-सम्मान दें; परन्तु यह वास्तविक गुरु-भक्ति नहीं है। मान-सम्मान की ऊपरी भावना की जड़ें बहुत गहरी नहीं होतीं। कौन जाने हमारे अन्दर गुरु के प्रति विरोध का भाव हो और ऊपर से हम उनका सम्मान करते हों। इसलिए आत्म-निरीक्षण करना आवश्यक है। गुरु के आदेशों का पूर्णतः पालन करने से ही गुरु-भक्ति पूर्ण होती है। जब गुरु-भक्ति पूर्ण होती है, तब स्मृति, श्रुति आदि ग्रन्थों की सूक्ष्म बातें स्पष्ट होने लगती हैं तथा ज्ञान का प्रकाश अपने-आप सहज रूप से प्रकट होने लगता है।

गुरु शिष्य से क्या अपेक्षा करते हैं? कुछ भी अपेक्षा नहीं करते। गुरु यदि उससे अपेक्षा करें, तो वह गुरु नहीं हैं। वह संन्यासी हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, सन्त हो सकते हैं; लेकिन वह गुरु नहीं हो सकते। गुरु तो शत-प्रति-शत केवल देना ही जानते हैं। वह देना ही चाहते हैं, लेना नहीं चाहते; क्योंकि उन्हें लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान् उनके सर्वस्व हैं। जब उन्होंने परिपूर्ण भगवान् को अपने दिल में बसा लिया है, तब इस अपूर्ण जगत् से वह कुछ लेना ही क्यों चाहेंगे? लेकिन शिष्य से गुरु यह अपेक्षा अवश्य रखते हैं कि शिष्य उनसे भी अधिक महान् बने, अधिक पवित्र बने, अधिक दिव्य बने । सारा संसार उससे प्रेरणा प्राप्त करे। गुरु चाहते हैं कि उन्हें अपने गुरु से जो-जो मिला है, वह-वह द्विगुणित हो कर उनके शिष्य को प्राप्त हो, ताकि सारा जगत् उससे लाभान्वित हो सके।

यह बात शिष्य को भली-भाँति समझ लेनी चाहिए। प्राणों की बाजी लगा कर भी उसे गुरु के आदेशों के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति करने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास में सफलता न मिले, तो भी निराश नहीं होना चाहिए। प्रयास करते ही रहना है-यह निश्चयात्मक भाव शिष्य में होना चाहिए।

निश्चयात्मक भाव कैसा होना चाहिए, इसका संकेत हमें एक औपनिषदिक दृष्टान्त से मिलता है। समुद्र के किनारे पक्षी का एक घोंसला था। उस घोंसले में कुछ अण्डे भी थे। एक दिन नर-मादा दोनों ही पक्षी घोंसले में नहीं थे। तभी समुद्र में ज्वार आया और घोंसले को बहा कर ले गया। जब वे पक्षी आये, तो देखा कि घोंसले का नाम-निशान भी नहीं था। बस, पानी-ही-पानी है। उन पक्षियों ने सोचा- 'इस समुद्र ने तो हमारा सब-कुछ नष्ट कर दिया। कुछ भी हो, हम उस घोंसले को वापस लायेंगे। लेकिन यह कैसे होगा? हम समुद्र के जल को इस स्थान से हटा देंगे। तब इस खाली स्थान में हमारा घोंसला दीख जायेगा।' अब वे समुद्र के जल को हटाने में लग गये। कहाँ अगाध समुद्र, और कहाँ वे दो छोटे जीव! लेकिन उनका निश्चय अटल था। उन दोनों ने घास के एक-एक तिनके अपनी चोंच में दबाये। तिनकों को पानी में डुबाया। तिनकों में एक-दो बूंद पानी लग गया होगा। फिर तिनकों को रेत में ले जा कर उनका पानी रेत में छिड़क दिया। यह थी उनकी विधि। इस विधि से समुद्र का जल हटाने में वे लग गये। सोचिए जरा, कितना बड़ा काम था यह! इस काम को पूरा करने में उन्हें कितने जन्म लेने पड़ते ! और कई जन्म लेने के बाद भी यह काम पूरा होने की आशा नहीं थी। लेकिन वे दोनों अपने काम में लगे रहे। वे तिनके को डुबाते और उसमें लगा हुआ पानी रेत में छिड़क देते। दृढ़ निश्चय था उनका - तभी तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे ऐसा करते रहे। न जाने कब तक करते रहे। तभी एक साधु उधर से निकले। उन्होंने पक्षियों से सारी बात पूछी। पक्षियों के ऐसे दृढ़ और विलक्षण निश्चय की बात सुन कर वह आश्चर्यचकित रह गये। पक्षियों को साधु की प्रतिक्रिया जानने का समय नहीं था। साधु को अपनी बात बता कर वे फिर अपने काम में लग गये।

साधु सोचने लगे-'इन पक्षियों में जितना निश्चयात्मक भाव है, उतना भाव किसी साधक में हो, तो भगवान् भी मिल जायें। क्या इन पक्षियों को अपना घोंसला नहीं मिल पायेगा ? जहाँ इतनी दृढ़ता हो, इतना पुरुषार्थ हो, वहाँ कार्य को सफल होना ही चाहिए। भगवान् की सृष्टि में ऐसा पुरुषार्थ असफल कैसे हो सकता है? साधु ने समुद्र का ध्यान किया और आदेश दिया कि वह पक्षियों को उनका घोंसला लौटा दे। तभी एक लहर आयी और घोंसले को तट पर छोड़ गयी।

शिष्य में इसी प्रकार का निश्चयात्मक भाव होना चाहिए। इसी भाव से गुरु के आदेशों का पालन करना है। यही गुरु-सेवा है। गुरु-सेवा करने से गुरु-कृपा प्राप्त करने में कोई 2/(4 * 45) नहीं रह जायेगा। गुरु-कृपा प्राप्त करना शिष्य के गुरु-भक्त होने का प्रमाण है। गुरु-कृपा प्राप्त करने के पश्चात् भगवत्-तत्त्व का साक्षात्कार करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

७. ब्रह्मचर्य

सत्य-सनातन वैदिक धर्म में चार आश्रम हैं। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य-आश्रम है। इस आश्रम में विद्यार्थी-जीवन व्यतीत किया जाता है। द्वितीय आश्रम में व्यक्ति दाम्पत्य-जीवन बिताते हुए परिवार का उत्तरदायित्व वहन करता है। यह द्वितीय आश्रम गृहस्थ-आश्रम है और गृहस्थाश्रम का कर्तव्य-कर्म सुचारु रूप से पूरा करने के बाद उनसे मुक्त हो कर व्यक्ति तृतीय आश्रम में प्रवेश करता है। यह तृतीय आश्रम वानप्रस्थ-आश्रम है, जिसमें समाज का शुभ-चिन्तक बने रहते हुए व्यक्ति सपत्नीक अपना अधिकांश समय सत्संग, स्वाध्याय, पुरश्चरण, अनुष्ठान, तीर्थाटन आदि में व्यतीत करता है।

चतुर्थाश्रम अर्थात् संन्यासाश्रम में केवल भगवद्-चिन्तन करना होता है। बिस्तरा बाँध लिया है। टिकट खरीद लिया है। प्लेटफार्म पर बैठे हुए हैं। गाड़ी आने का इन्तजार है। इस अवस्था में सांसारिक प्रपंच को पकड़ कर बैठना मूर्खता है। इस समय प्रपंच को छोड़ कर संसार से प्रस्थान करने की तैयारी करनी चाहिए। अब परमार्थ का चिन्तन करना चाहिए। मन को उसी में लगा देना चाहिए। जिसके अन्दर विवेक है और जो विचारशील है, उसके लिए ऐसा करना सहज होगा। अन्यथा, जिसके पास ममता और आसक्ति है, वह प्रपंच छोड़ कर जाने का समय आने पर दुःखी होगा और दूसरों को भी दुःखी करेगा।

ये चार आश्रम हैं। अब हम ब्रह्मचर्याश्रम पर विचार करेंगे। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है? अविवाहित अवस्था। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है अविवाहित व्यक्ति और जब वह विवाह करके गृहस्थ बन जाता है, तब वह ब्रह्मचारी नहीं रहता। और जो गृहस्थ में प्रवेश करना ही नहीं चाहता तथा जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचारी रहना चाहता है, उसे कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी।

लेकिन ब्रह्मचर्य शब्द का एक और भी अर्थ है। जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का आचरण व्यक्ति को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में सहयोग देता है, वह है ब्रह्मचर्य। जिस विचार, जिस वाणी, जिस चरित्र और जिस व्यवहार से हमें ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है और ब्रह्म-साक्षात्कार प्राप्त करने में सहायता मिलती है, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। कौन-सा ऐसा व्यवहार है, कौन-सा ऐसा आचरण है, कौन-सा ऐसा चरित्र है जो हमारे लिए ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में, ब्रह्म-साक्षात्कार करने में सहायक है? हमारे समस्त धर्मग्रन्थों ने इस प्रश्न का उत्तर अनेकानेक प्रकार से प्रस्तुत किया है।

जो व्यक्ति आशा-तृष्णा का दास है, वह ब्रह्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ है-आशा-तृष्णा को अपने वश में रखना, आशा-तृष्णा का स्वयं मालिक बन जाना। जो अपने जीवन में असंयम रखता है, जिसकी इन्द्रियाँ उसके वश में नहीं हैं, काम-क्रोध, लोभ-मोह, मद-मात्सर्य इत्यादि जिसके वश में नहीं हैं, वह ब्रह्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह साधना नहीं कर सकता है। उसका चित्त भगवान् की ओर नहीं जा सकता है। वह विक्षिप्त हो जायेगा। वह इधर-उधर प्राणियों और पदार्थों के पीछे भागता रहेगा। ऐसी अवस्था ब्रह्मज्ञान और ब्रह्म-साक्षात्कार के लिए सर्वथा प्रतिकूल है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ संयम और इन्द्रिय-निग्रह है। काम-वासना, क्रोध, लोभ, मोह और ममता के दमन को ब्रह्मचर्य करते हैं। शम और दम-ये दोनों ही ब्रह्मचर्य के अन्तर्गत हैं।

ऋषि-मुनियों ने, सिद्ध-महापुरुषों ने, योगी जनों ने इस बात का अनुभव कर लिया था कि रसनेन्द्रिय का संयम अन्य सब इन्द्रियों के संयम से बढ़ कर है। जिसने रसनेन्द्रिय को अपने वश में कर रखा है, उसने काम और क्रोध को भी अपने वश में कर लिया है। तब उन्होंने कहा कि जिसे संयमी बनना है, उसको अपनी रसनेन्द्रिय पर नियन्त्रण रखना चाहिए। इस प्रकार के नियन्त्रण से आहार पर भी नियन्त्रण हो जायेगा।

प्रत्येक इन्द्रिय पंचतत्त्वों में से किसी-न-किसी तत्त्व से सम्बद्ध है। रसनेन्द्रिय जल-तत्त्व से सम्बद्ध है। यह रसना एक विचित्र इन्द्रिय है। यह कर्मेन्द्रिय भी है और ज्ञानेन्द्रिय भी है। वाणी कर्मेन्द्रिय है जो अग्नि-तत्त्व से सम्बद्ध है। रसनेन्द्रिय के समान जननेन्द्रिय भी जल-तत्त्व से सम्बद्ध है। इसलिए इन दोनों में परस्पर सम्बन्ध है। इसलिए जो इन्द्रिय-निग्रह करके, काम-वासना को अपने वश में करके एक सन्तुलित जीवन बिताने का प्रयास करता है, उसे रसनेन्द्रिय पर नियन्त्रण रखना चाहिए। इसके बाद ही योग के मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है।

महात्मा गान्धी ने ब्रह्मचर्य के ऊपर विशेष प्रकाश डाला है। ब्रह्मचर्य-विषयक उनके विचारों का संकलन प्रकाशित हुआ है- 'संयम और भोग' । स्वामी शिवानन्द जी ने भी इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। जितने भी सन्त-महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस विषय पर अपने-अपने मत व्यक्त किये हैं, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविन्द, रामदास स्वामी। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ मात्र काम-वासना का ही संयम नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है समस्त इन्द्रियों का संयम। उदाहरण के लिए कान की बात लें। कान से कोई अश्लील वार्ता नहीं सुननी चाहिए। जो बात हमारे मन के अन्दर गलत और अशुभ वृत्तियों को जाग्रत करती है, उसे सुनना ही नहीं चाहिए। सुनने से मन में कई प्रकार की रजोगुणात्मक, तमोगुणात्मक वृत्तियाँ आ जाती हैं। तब फिर मन हमें गलत कार्य करने की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए कान की इन्द्रिय को नियन्त्रण में रखना चाहिए। इसी प्रकार, आँख की इन्द्रिय से केवल ऐसे दृश्यों को देखना चाहिए जो हमारे मन में पवित्र वासनाओं को जाग्रत करें। जो दृश्य मलिन वासनाओं, मलिन संस्कारों और मलिन वृत्तियों को जाग्रत करे, ऐसे दृश्य को हमें नहीं देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें ऐसी संगति में और ऐसे वातावरण में रहना चाहिए, जिससे मन में अच्छे और पवित्र विचार उत्पन्न हों। यह भी ब्रह्मचर्य का एक अंग है। यह सब करने से आप पूर्ण ब्रह्मचारी बन सकते हैं। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने के लिए गान्धी जी ने पचास वर्षों तक प्रयास किया और इसमें उन्हें पूर्ण सफलता मिली। इसी प्रकार स्वामी शिवानन्द जी ने भी इस दिशा में पूर्ण सफलता प्राप्त की।

ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति का मन इतना पवित्र बन जाता है कि उसमें किसी प्रकार की नकारात्मक वृत्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती है। इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करना है, तो समस्त इन्द्रियों का संयम करना होगा, ताकि मन पवित्र रह सके। जिस क्षेत्र में किसी इन्द्रिय के अनियन्त्रित होने के कारण मन में विक्षेप उत्पन्न हो जाता हो, उस क्षेत्र से अपने को अलग रखना चाहिए।

हम जानते हैं कि अपनी-अपनी इन्द्रियों पर कठोर संयम करने वाले विश्वामित्र-जैसे ऋषि-मुनियों का भी पतन हुआ। फिर, आपकी क्या दशा होगी? असंयमित जीवन व्यतीत करते हुए हम यह सोचें कि हम ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे या हम सिद्ध बन जायेंगे। यह किस प्रकार सम्भव है। संयम के बिना हम ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो कर भगवान् को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा सोचना हास्यास्पद है; ऐसा होना असम्भव है। भले ही पानी को मथने से घी निकल आये और बालू से तेल निकल आये; लेकिन सम्पूर्ण इन्द्रियों का संयम किये बिना ब्रह्मचर्य को उपलब्ध करना असम्भव है।

साधन-चतुष्टय (विवेक, वैराग्य, षट्-सम्पत् तथा मुमुक्षुत्व) में षट्-सम्पत् (शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा तथा समाधान) अर्जित करना तीसरा साधन है। प्रथम दो सम्पत्ति हैं-शम और दम । शम का अर्थ है-आशा-तृष्णा का दमन करके मन को शान्त करना। जब तक आशा-तृष्णा है, तब तक मन में उथल-पुथल रहेगी और मन विक्षिप्त रहेगा। दम का अर्थ है-इन्द्रियों को अपने वश में रखना। आशा-तृष्णा का त्याग करना और इन्द्रिय-संयम करना-यह समस्त प्रकार की साधनाओं की आधारशिला है। इसी के ऊपर हम साधना के भवन का निर्माण कर सकते हैं। अतः ब्रह्मचर्य को एक अत्यन्त अमूल्य तथा आवश्यक साधना समझ कर उसमें संस्थित होने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में सफल होने पर निःसन्देह आप अपना आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

मैंने प्रारम्भ में चार आश्रमों की चर्चा की थी। पूर्ण इन्द्रिय-निग्रह और संयम प्रथम, तृतीय और चतुर्थ आश्रमों के लिए अनिवार्य हैं। द्वितीय आश्रम अर्थात् गृहस्थाश्रम में कुल-परम्परा को चलाते रहने हेतु मर्यादा और सीमा के अन्दर रहते हुए सन्तानोत्पत्ति की जाती है। मर्यादा और सीमा का निर्णय अपने विवेक से करना चाहिए-इस विषय में नियम निर्धारित नहीं किये जा सकते। परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है और महात्मा गान्धी भी यही कहते थे कि इस मर्यादा-सीमा का सम्बन्ध कृत्रिम उपायों से नहीं है। आत्म-संयम कृत्रिम उपायों से बढ़ कर है।

८. मन्त्र-दीक्षा

जब गुरु मन्त्र-दीक्षा देते हैं, तब उनका उद्देश्य यह होता है कि शिष्य आदर्श मानव बने। वह दुर्गुणों से मुक्त हो कर सदाचारी बने, परोपकारी बने, चरित्रवान् बने, आध्यात्मिक रूप से जागरूक बने, भक्त बने। उसके जीवन की दिव्यता व्यक्त हो कर उसका और समाज का सुधार करे और वह ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ चले।

इसके अतिरिक्त गुरु का कोई और उद्देश्य नहीं होता। ईश्वर से असम्बद्ध सांसारिक जीवन की समृद्धि की ऊँचाइयों पर शिष्य को पहुँचा देने का उद्देश्य तो कभी भी नहीं होता।

शिष्यों को अपनी आध्यात्मिक प्रगति, मुक्ति और भगवत्प्राप्ति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही मन्त्र-दीक्षा लेनी चाहिए। दूसरे शब्दों में अविद्या, अज्ञान और माया के अन्धकार से निकल कर प्रबोधन के प्रकाश-क्षेत्र में पहुँच कर उन भगवान् को प्राप्त कर लेना ही उनका उद्देश्य होना चाहिए, जिन्हें प्राप्त करके और कुछ प्राप्त करने को शेष नहीं रह जाता। जीवन की सफलता मन्त्र-दीक्षा ले कर मन्त्र-जप की साधना द्वारा भगवान् को ही प्राप्त कर लेने में है-मन्त्र-जप द्वारा किसी भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं है।

गुरु कभी भी शिष्य की सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मन्त्र-दीक्षा नहीं दिया करते। कभी-कभी गुरु इन कामनाओं की पूर्ति के लिए कामना के पूरी होने तक कुछ विशिष्ट मन्त्रों को जपने का परामर्श देते हैं, परन्तु यह मन्त्र -दीक्षा देना नहीं है। ये दो अलग-अलग बातें हैं।

लड़की १८ साल की हो गयी है। उसने बी. ए. पास कर लिया है। शादी नहीं हो रही है। माता-पिता गुरु के पास जाते हैं और अपनी समस्या व्यक्त करते हैं। तब गुरु उनको विवाह का मन्त्र दे सकते हैं-लेकिन साधना के लिए नहीं, मात्र पुत्री के लिए वर प्राप्त करने हेतु । इसी प्रकार जिन दम्पतियों के सन्तान नहीं होती है, उन्हें उनके गुरु बहुधा सन्तानगोपाल-मन्त्र का जप करने को कहते हैं; परन्तु सन्तान होने के बाद इस मन्त्र का जप करने की आवश्यकता नहीं है। इन मन्त्रों का शिष्य के आध्यात्मिक विकास से कोई सरोकार नहीं है। इन मन्त्रों का दीक्षा के मन्त्र-जो इष्टदेव का मन्त्र है-से भी कोई सम्बन्ध नहीं है।

इष्टदेव के मन्त्र की दीक्षा मात्र भगवत्प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए दी जाती है। इसे अच्छी तरह से समझें। इसलिए जो इष्टदेव का मन्त्र है, उसे और किसी सांसारिक कामना की पूर्ति के लिए नहीं जपना चाहिए।

हाँ, यदि साधक किसी संकट में पड़ जाये और वह भगवान् को पुकारे, तो यह स्वाभाविक है। यह त्रुटिपूर्ण नहीं है। गजेन्द्र ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, सब भक्तों ने पुकारा है। विपत्ति में भगवान् को पुकारना गलत नहीं है। इससे भक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती, भक्ति में कोई कमी नहीं आती। भगवान् में हमारी श्रद्धा है। 'वह' हमारे अपने हैं, उनके ऊपर हमारा हक है। इसलिए हम 'उन्हें' पुकारते हैं, बुलाते हैं।

मन्त्र साक्षात् भगवान् है। भगवान् ही मन्त्र का स्वरूप ले कर हमें प्राप्त होते हैं, हमारी जीवात्मा के अन्दर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके जीवात्मा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वह कितनी जल्दी या कितनी देर में आकर्षित करेंगे, यह जीवात्मा के ऊपर निर्भर रहता है। जब शिष्य अधिक श्रद्धा के साथ, अधिक प्रेम के साथ अधिक जप करता है, तब 'वह' जल्दी आकर्षित करेंगे। मन्त्र-दीक्षा ले कर भी शिष्य आलसी हो गया और उसने मन्त्र-जप नहीं किया, तब भगवान् के आकर्षण का प्रभाव देर में पड़ेगा; परन्तु आकर्षण-शक्ति तो मन्त्र में अवश्य ही है, क्योंकि मन्त्र स्वयं भगवान् ही हैं। 'वह' स्वरूप धारण करके जीवात्मा के अज्ञान को, बन्धन को काटने के लिए जीवात्मा के अन्दर प्रवेश करते हैं। जब शिष्य दीक्षा के माध्यम से मन्त्र को प्राप्त करता है, तब वह भगवान् को ही स्वीकृति दे कर अपने अन्दर बसा लेता है। जब तक मन्त्र उसके पास रहता है, तब तक भगवान् उसके पास रहते हैं।

मन्त्र-दीक्षा लेने के बाद यह समझना चाहिए कि हम बहुत सौभाग्यशाली हुए; परन्तु साथ ही हमारे ऊपर एक उत्तरदायित्व भी आ गया। दीक्षा लेने के पूर्व तक शिष्य एक सामान्य व्यक्ति की तरह था। यदि वह कोई गलत कर्म करता था, तब वह मात्र गलत कर्म का ही अपराधी होता था। दीक्षा प्राप्त करने के बाद गलत कर्म करने से दो अपराध होते हैं-गलत कर्म करने का अपराध और भगवान् के प्रति किया गया अपराध । भगवान् के प्रति अपराध कैसे? जब मन्त्र के रूप में भगवान् शिष्य के अन्दर प्रवेश कर गये, तब उसके शरीर और मन-दोनों ही भगवान् के पवित्र मन्दिर बन गये। गलत कर्म करके या करवा कर शिष्य अपने शरीर और मन (जो अब भगवान् के ही हैं) को अपवित्र करता है। भगवान् की वस्तुओं को अपवित्र करना भगवान् के प्रति अपराध है। दीक्षा लेने के बाद शिष्य को अत्यन्त जागरूक रह कर जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान् के मन्दिर को शुद्ध बनाये रखने के लिए उसे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अशुद्धि के प्रवेश से भगवान् का मन्दिर अशुद्ध हो जाता है। अशुद्धि क्या है? असत्य सबसे बड़ी अशुद्धि है। भगवान् सत्यस्वरूप हैं। वह सत्यनारायण हैं। इसलिए शिष्य को असत्य का त्याग करना पड़ेगा। दूसरी अशुद्धि है क्रोध। क्रोध आसुरी सम्पदा है। मन्त्र-जप और क्रोध-दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। मन्दिर में जो सिंहासन भगवान् के लिए है, वहाँ पर आसुरी सम्पदा को बैठाना ठीक नहीं है। अधिकतर क्रोध व्यक्त होता है

जिह्वा द्वारा। हम कठोर शब्द बोल कर क्रोध व्यक्त करते हैं। जिस जिह्वा से शिष्य पवित्र भगवन्नाम का उच्चारण करता है, उस जिह्वा से क्रोध व्यक्त करना, अनपेक्षित बातें (निन्दा, चुगली, द्वेष आदि से सम्बन्धित बातें) करना या कटु वचन बोलना उचित नहीं है। यदि शिष्य यह त्रुटि करता है, तो उसकी जिह्वा दिव्य नाम का उच्चारण करने के योग्य नहीं रह जाती। इसलिए यदि शिष्य को नाम का उच्चारण करना है, उसके लिए पात्रता अर्जित करनी है, तो उसे अपनी जिह्वा को पवित्र रखना चाहिए। साधक-शिष्य को यह प्रण ले लेना चाहिए कि जिस जिह्वा से वह मन्त्र या भगवन्नाम का उच्चारण करता है, उस जिह्वा से केवल परहितकारी वचन ही बोलेगा। इसके लिए उसे सदैव जागरूक रहना चाहिए, अन्यथा पुराने स्वभाववश वह अपनी जिह्वा का प्रयोग पुनः कटु वचन आदि बोलने में करने लगेगा। इसलिए शिष्य को वाणी के ऊपर संयम रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब मन्त्र-जप से सम्बन्धित कुछ अन्य बातों की चर्चा करेंगे।

किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में दीक्षा-मन्त्र (इष्टदेव के मन्त्र) का सस्वर उच्चारण नहीं करना चाहिए-मानसिक उच्चारण ही करना चाहिए। अकेले रहते समय सस्वर उच्चारण किया जा सकता है। मन्त्र का कीर्तन भी किया जा सकता है। मान लीजिए, सत्संग में 'ॐ नमः शिवाय' का संकीर्तन हो रहा है और हमारा मन्त्र है-'ॐ नमः शिवाय' । तब सबके साथ हम भी इस मन्त्र का कीर्तन कर सकते हैं। परन्तु किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि आप अपने मन्त्र का उच्चारण कर रहे हैं। अपना इष्टमन्त्र किसी को बतलाना भी नहीं चाहिए। जब आप लिखित जप करते हैं, तब लिखित जप की किताब को सबकी पहुँच से दूर पूजा के कमरे में रखना चाहिए। इसे सब लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। जब आप इष्टमन्त्र का लिखित जप करते हैं, तब वह क्रिया आपके और आपके इष्टदेव के बीच की अन्योन्य क्रिया बन जाती है-इसका तीसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है।

रोज प्रातःकाल उठ कर शौच-स्नान आदि करने के पश्चात् आपको कम-से-कम ग्यारह माला जप करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि ग्यारह माला ही जप करना है, इससे अधिक नहीं करना है। जितना अधिक जप हो सके, करना चाहिए; परन्तु ग्यारह माला से कम जप नहीं करना चाहिए। किसी आवश्यक कार्यवश किसी दिन जप न हो सके, तब दूसरे दिन ही पहले की कमी पूरी कर लेनी चाहिए और प्रायश्चित्त में तीन माला जप अतिरिक्त करना चाहिए। जिस दिन मन्त्र-दीक्षा ली हो, प्रत्येक सप्ताह उस दिन तीन माला अतिरिक्त जप करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष आपको कम-से-कम एक बार अक्षर-लक्ष जप करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि दीक्षा-मन्त्र में जितने अक्षर हैं, उतने लाख जप करना चाहिए। उदाहरण के लिए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्र में १२ अक्षर हैं। इस मन्त्र का १२ लाख बार जप किया जायेगा। इसके लिए आपको हिसाब रखना पड़ेगा कि आप प्रत्येक दिन में कितना जप कर रहे हैं। प्रतिदिन किये जाने वाले जप की संख्या सामान्यतः एक ही होनी चाहिए।

अब दीक्षा प्राप्त करने वालों के लिए कुछ अन्य आवश्यक बातें। उन्हें जो कुछ भोजन करना है, उसे पहले अपने इष्टदेव को मानसिक रूप से समर्पित करना चाहिए, तब उसे ग्रहण करना चाहिए। साकार रूप में इष्टदेव का ध्यान करते समय अथवा उनकी मूर्ति के सामने बैठ कर उनका ध्यान करते समय यह नहीं समझना चाहिए-हमारे इष्टदेव उस साकार रूप या मूर्ति में ही सीमित हैं। उनका परा-स्वरूप भी है। परा-स्वरूप में न उनकी कोई आकृति है, न उनकी कोई मूर्ति है, न उनका रूप है, न नाम है। वह सर्वव्यापी हैं। वह सच्चिदानन्द-स्वरूप हैं। वह अन्तर्यामी हैं। वह समस्त जीवों में रहते हैं। वह सर्वव्यापी हैं, इस कारण समस्त विश्व उन्हीं से परिपूरित है। सब जगह वही हैं। किसी भी स्थान में उनका अभाव नहीं है। सब स्थान उनके स्थान हैं। समस्त स्थानों में उनकी उपस्थिति है। इसका तात्पर्य यह है कि आप जो भी व्यवहार कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वह सब उनके सामने हो रहा है।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है :

"सीय राममय सब जग जानी।

करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी।"

अर्थात् मेरे इष्टदेव प्रत्येक स्थान पर हैं, कण-कण में हैं। साधकों को अपने-अपने इष्टदेव के विषय में इसी प्रकार सोचना चाहिए।

कृष्ण भगवान् कहते हैं कि 'मेरा सच्चा भक्त मुझे सबमें देखता है और सबको मेरे ही अन्दर देखता है; मुझको सर्वव्यापी समझता है।' आपको भी इसी प्रकार सोचना चाहिए। यह भाव रखना चाहिए कि जहाँ मैं हूँ, वह पवित्र स्थान है। मेरे लिए अपवित्र कुछ भी नहीं है। आप दफ्तर में भगवान् के सामने हैं। दुकान में भगवान् के सामने हैं। खेतों में भगवान् के सामने हैं। कार्यशाला में, क्लीनिक में, कक्षा में - प्रत्येक स्थान पर अहर्निश, सदा-सर्वदा आप भगवान् से अन्दर-बाहर से, चारों ओर से घिरे हुए हैं। उन्हीं के साथ और उन्हीं के सान्निध्य में ही आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। ऐसा समझते हुए तथा प्रत्येक स्थान की पवित्रता को अनुभव करते हुए आपको सदैव अपना आचरण पवित्र रखना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि दीक्षा ले कर आपको अब अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहना है। आपको सोचना होगा-अब मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। आप जैसे पहले रहते थे, उसी प्रकार रहते रहें—यह ठीक नहीं है। दीक्षा प्राप्त करना एक नया जन्म है। आपको बिलकुल बदल जाना पड़ेगा। एक दूसरा ही आदमी बन जाना पड़ेगा। यही दीक्षा का अर्थ है। तभी दीक्षा लेना सफल होगा।

यदि आप सोचें-मैंने पाप किये हैं, बड़ा अपवित्र जीवन बिताया है और दीक्षा-मन्त्र से मैं पवित्र हो जाऊँगा, पाप से मुक्त हो जाऊँगा। यह सोचना ठीक नहीं है। सब पापों को भस्म करके आपको नवीन जीवन प्रदान करने की शक्ति मन्त्र में अवश्य है; परन्तु आपको मन्त्र को आदर देना होगा। आपने अपनी त्रुटियों के लिए मौखिक पश्चात्ताप भी किया; किन्तु फिर अपनी पुरानी गलतियाँ कर बैठे, तो इस प्रकार बात नहीं बनेगी। गलती कर लेने पर आपको अपने-आपको दण्ड देना पड़ेगा-उस दिन उपवास करना पड़ेगा। खड़े हो कर मन्त्र का पचास माला अतिरिक्त जप करना होगा। उस दिन जागरण करना पड़ेगा। अपने को आर्थिक दण्ड भी देना पड़ेगा। आप इस आर्थिक दण्ड से प्राप्त धन को पुण्य के कार्यों में व्यय कर सकते हैं। यदि आप जीवन में वास्तविक प्रगति करना चाहते हैं, तो आपको अपने को ही दण्ड देना पड़ेगा।

आप भगवान् को धोखा नहीं दे सकते। यदि आप सोचें कि मन्त्र के जप से मैं पवित्र हो ही जाऊँगा, जीवन के पुराने ढर्रे को बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो यह विचार गलत है। ऐसा सोच कर आप अपने को ही धोखा देंगे। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इष्टमन्त्र की दीक्षा ले लेना खेल नहीं है। इसे साधारण भाव से नहीं लेना चाहिए। यह गम्भीर बात है। इसकी गम्भीरता को समझ करके, इसी मर्यादा को रखते हुए हमें अपने जीवन को संयमित तथा अनुशासित बनाना होगा।

मैं कह चुका हूँ कि मन्त्र-दीक्षा पुनर्जन्म है। इस पुनर्जन्म के बाद जीवन में सुखद परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है; परन्तु आपको पग-पग पर जागरूक रहना पड़ेगा, अन्यथा पुरानी आदतें आपको फिर पीछे की ओर धकेल देंगी। हृदय की निष्कपटता साधक का सबसे बड़ा गुण है। भगवान् सर्वज्ञ हैं। इसलिए उनके सामने हमें किसी प्रकार का छल नहीं करना है। उनके सामने हमें निष्कपट बने रहना है। हाँ, यदि आपमें कोई कमजोरी है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको भगवान् से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप सच्चे हृदय से उनसे निवेदन करेंगे, तो भगवान् आपकी बात अवश्य ही सुनेंगे। भगवान् आपके सबसे अधिक निकट हैं। प्रार्थना करने पर वह तुरन्त उत्तर देते हैं।

और अन्त में, यह बात और। मन्त्र को भगवान् का रूप मान कर आप दीक्षा-मन्त्र को सदैव आदर देते रहें। इस मन्त्र का जप करते हुए आप तुरन्त ही अपने इष्टदेव के सान्निध्य में आ जाते हैं-इस भाव को बनाये रखते हुए अधिकाधिक मन्त्र जप करें और मन्त्रदीक्षा-रूप इस नये जन्म में जीवन को भगवान् के स्मरण से परिपूरित रखें।

९. भगवान् की इच्छा

हम कहते हैं कि जो कुछ भी होता है, भगवान् की इच्छा से होता है। बिना उनकी इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता है। कभी-कभी हम सोचने लगते हैं कि यदि सब-कुछ करने वाला भगवान् ही है और पत्ता भी भगवान् की इच्छा के बिना नहीं हिलता है, तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? बात यह है कि हमने भगवान् की इच्छा का अर्थ ठीक से नहीं समझा है। यदि कोई हमें आग्रह करके घूस दे दे, तो हम कहते हैं—यह तो भगवान् की इच्छा थी, इसलिए हमने घूस ले ली। हम शराब को देखते हैं। उसके अस्तित्व में भी भगवान् की इच्छा को मानने लगते हैं और उसका सेवन करने लगते हैं। रामकृष्ण परमहंस एक कहानी सुनाया करते थे। एक गुरुजी थे। वह बहुधा कहा करते थे-"सब भगवान् की इच्छा है।" उनके शिष्य उनकी यह बात सुना करते थे। एक शिष्य उनकी इस बात को गलत ढंग से ही समझता था।

एक बार वह शिष्य शहर गया। उधर से राजा का हाथी चला आ रहा था। वह हाथी किसी कारण से बहुत क्रोध में था। इसलिए महावत बार-बार चिल्ला रहा था- “रास्ता छोड़ो, हटो, हटो।" शिष्य ने सोचा-सब भगवान् की ही इच्छा है; जो वह चाहेंगे, वही होगा, मुझे हटने की क्या आवश्यकता है? तभी वह हाथी उसके सामने आ गया और उसे सूँड से पकड़ कर जमीन पर पटक दिया। घटना के यथार्थ कारण से अवगत हो कर गुरुजी आये। उन्होंने समझाया- "यह ठीक है कि भगवान् की इच्छा से ही हाथी नाराज हो गया, भगवान् की ही इच्छा से हाथी तुम्हारे सामने आ गया। लेकिन यह बात भी ठीक ही है कि भगवान् की इच्छा से ही महावत ने चिल्ला-चिल्ला कर रास्ते से हटने के लिए कहा था। तुमने भगवान् की इच्छा को क्यों अनसुना कर दिया ?"

हमें भगवान् की इच्छा की धारणा को ठीक से समझ लेना चाहिए। हम यह सोचें कि भगवान् की इच्छा की बात किसने की ? यह बात उन ऋषि-मुनियों ने की, जिन्होंने भगवान् का साक्षात्कार किया और यह अनुभव किया कि 'वही' अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड को इस प्रकार परिचालित कर रहे हैं मानो किसी खिलौने से खेल रहे हों। उन्हें यह बात स्पष्ट हो गयी कि भगवान् की इच्छा के अतिरिक्त और किसी का महत्त्व नहीं है। सब-कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। मेरा साँस लेना भी भगवान् की इच्छा है। मेरा जीवन, मेरा अस्तित्व भी भगवान् की इच्छा है। जब हमें भी उन ऋषि-मुनियों की तरह भगवान् की जीवन्त अनुभूति हो जाये, तभी हमें भगवान् की इच्छा की बात करनी चाहिए, नहीं तो हमारी दशा उस शिष्य की तरह हो जायेगी।

बहुत ऊँचाई से अथवा पहाड़ की किसी चोटी से नीचे देखने से खेत-जंगल-गड्ढे-सब एक-समान दिखायी पड़ते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मानुभूति के शिखर पर से सब-कुछ भगवान् की इच्छा से संचालित होता हुआ दिखलायी पड़ता है; परन्तु यदि हम सब भी उनकी तरह उन्हीं की बात दोहराने लगेंगे, तो हम जीवन का गलत मार्ग पकड़ सकते हैं। सम्भव है कि हम यह सोचने लगें कि जब सब-कुछ भगवान् की ही इच्छा से हो रहा है, तो हम कर्तव्य-कर्म क्यों करें। यह भी सम्भव है कि हम बुराई के होने में भी भगवान् की इच्छा के दर्शन करके बुराई को ही अपनाने लगेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन्होंने भगवान् की सत्ता का सचमुच अनुभव किया है, वही भगवान् की इच्छा की बात कर सकते हैं।

भगवान् कृष्ण ने अपना विश्व-रूप दिखा कर यह सिद्ध कर दिया कि सब-कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। फिर उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया।

भगवान् तो हमसे कर्म करने के लिए कहते हैं और हम 'सब-कुछ भगवान् की इच्छा से होगा' -ऐसा सोच कर कर्तव्य-कर्म करने की ओर से मुँह मोड़ लेते हैं। भगवान् ने हमें बुद्धि दी है, विचार करने की शक्ति दी है तथा मार्ग-दर्शन प्राप्त करने के लिए धर्मग्रन्थ तथा सन्त जन उपलब्ध कराये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्मग्रन्थों तथा सन्त जनों के मार्ग-निर्देशन में हमें स्वयं निर्णय ले कर कर्तव्य-कर्म करना है, सत्कार्य करना है। अवश्य ही हमें यह भाव बनाये रखना चाहिए कि सभी परिस्थितियाँ भगवान् की इच्छा का प्रकटीकरण हैं और हमें स्वीकार्य हैं। हमें दुःख मिले, लाभ मिले; हम स्वस्थ रहें, रोगी हो जायें; हमारी प्रशंसा की जाये, निन्दा की जाये-सब-कुछ भगवान् की ही इच्छा से हो रहा है।

खूब सोच-समझ करके अपनी इच्छा के अनुसार हमें सत्कार्यों में, हरि-भजन में और गुरु-सेवा में लगना चाहिए। भगवान् से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें सन्मार्ग में चलते रहने की प्रेरणा और शक्ति दें। वेदान्त-दर्शन के अनुसार ज्ञान-प्राप्ति का प्रारम्भ शुभेच्छा से होता है। शुभेच्छा का अर्थ है-श्रवण, सम्पर्क या स्वाध्याय के परिणाम-स्वरूप मन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा का उदय होना। यहाँ हमें इस बात का संकेत मिलता है कि जीव की इच्छा का भी महत्त्व है; क्योंकि यही इच्छा फिर पुरुषार्थ को जन्म देती है।

जागरूक साधक सदैव इस विश्वास का सम्बल ले कर आगे बढ़ता है कि जो कुछ होता है, भगवान् की इच्छा से और भगवान् के किये होता है। भगवान् प्रेम और करुणा के सागर और न्यायप्रिय हैं; अतः वह सदैव सबके हित में ही कार्य करते हैं। भगवान् की इच्छा को वह समर्पण-भाव से स्वीकार करता है। दूसरी ओर वह हाथ पर हाथ रख कर भी नहीं बैठता। भगवान् की इच्छा से उसे पुरुषार्थ करने की शक्ति मिली है, यह समझते हुए वह सन्तों, धर्मग्रन्थों आदि से मार्ग-निर्देशन प्राप्त करते हुए अपने विवेक की सहायता से पुरुषार्थ करने में भी किसी से पीछे नहीं रहता। वह भगवान्-रूपी सम्राट् का सेवक होता है। वह इस सम्राट् की प्रत्येक इच्छा के प्रति समर्पित रह कर उनकी सेवा के रूप में पुरुषार्थ करता है।

१०. मकरसंक्रान्ति की विशेषता

ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान् जो अभी तक बहुत दक्षिण में पहुँच गये थे, आज (मकरसंक्रान्ति) के दिन से उत्तर की ओर बढ़ने लग जाते हैं। आज से उत्तरायण का प्रारम्भ होता है। इसकी अवधि छह महीने है। उत्तरायण में ही समस्त शुभ कार्य किये जाते हैं। आज के दिन से प्रकाश बढ़ता जायेगा, दिन बढ़ता जायेगा तथा रात और अन्धकार कम होते जायेंगे। आपके जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। अन्धकार जो है, कम होना चाहिए। अज्ञान का अन्धकार, अविद्या का अन्धकार और नकारात्मक आसुरी सम्पदाओं का अन्धकार, अविचार तथा अविवेक का अन्धकार-ये सब समाप्त हो जाने चाहिए। दिन-प्रति-दिन आपके जीवन में प्रकाश-विवेक का प्रकाश, विचार का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, विद्या का प्रकाश, दैवी सम्पदा का प्रकाश-का विकास होते जाना चाहिए। आज से हमें यह संकल्प लेना है कि समस्त कर्तव्य-कर्म करते हुए और प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए अपने जीवन के शेष भाग में सदैव उत्तरायण की स्थिति को बने ही रहने देंगे। अब हमारे जीवन में दक्षिणायन नहीं आने पायेगा। हम प्रकाश को घटने ही नहीं देंगे, रात को बढ़ने ही नहीं देंगे। रात को अच्छा नहीं माना जाता है। इसे तमोगुणी माना जाता है। रात में आलस्य बढ़ जाता है, निष्क्रियता बढ़ जाती है। साधना नहीं हो पाती। हम भजन से वंचित रह जाते हैं। रात में हम पाते नहीं, खोते हैं; क्योंकि हम भगवत्स्मरण से वंचित रह जाते हैं। यह ठीक है कि रात में निद्रावस्था में सांसारिक प्रपंच और विषयों की विस्मृति हो जाती है; परन्तु साथ ही भगवान् की भी विस्मृति हो जाती है।

फिर भी कुछ रातें ठीक हैं जैसे महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी के दिन मध्यरात्रि तक का समय, वैकुण्ठ एकादशी की रात्रि। कारण यह कि इन रातों में हम सोते नहीं हैं। रात होते हुए भी हम जागते रहते हैं। हम अपने अन्दर जागृति के प्रकाश को बने रहने देते हैं। अन्धकार में हम अपने अन्दर अन्धकार नहीं बनने देते। हम अन्धकार में दीपक जला कर रखते हैं, जागते रहते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं। ऐसा जो जागता (जाग्रत) रहता है, उसी का भजन बनता है। हम अपने पुरुषार्थ से रात को दिन के बराबर बना लेते हैं। रात के अन्धकार को हम प्रकाशमय बना लेते हैं। अन्धकार को प्रकाशमय बनाने की क्षमता प्रत्येक जीवात्मा के अन्दर है।

रात्रि में जब सारा संसार सोता है, जागरूक (सावधान) साधक जागता रहता है। वह जानता है— मैं धरती पर किस लिए आया हूँ? जीवन का क्या मिशन है? वह अपनी साधना में रत रहता है। ऐसा साधक संयमी, विवेकी और विचारशील बन कर सदैव जाग्रत रहता है।

इसी प्रकार का साधक बनने का निर्णय लेने का यह मकरसंक्रान्ति का शुभ मुहूर्त है। अब हमें दक्षिणायन को भूल जाना है। हम संकल्प लें कि हमारे जीवन-भर उत्तरायण ही रहेगा। उसमें प्रतिदिन प्रकाश बढ़ता ही जायेगा। हम प्रकाश को कभी घटने नहीं देंगे। केवल प्रकाश-ही-प्रकाश रहेगा। अज्ञान के, अविद्या के, अविचार के, गलत व्यवहार के अन्धकार को हम सदा के लिए समाप्त कर देंगे। ऐसा निर्णय लेने का यही समय है। मकरसंक्रान्ति यही मौन सन्देश हमें दे रही है।

जिस प्रकार अभी सूर्य के प्रकाश की गति में परिवर्तन हो जाता है और सूर्य उत्तर की दिशा में गति करने लगता है, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन की दिशा का परिवर्तन करके उसे भगवतोन्मुखी बना देंगे। यही हमारा निर्णय है और इस प्रकार के निर्णय को अपने जीवन में कार्यान्वित करना ही आपका जीवन-लक्ष्य है। यही आपके जीवन का महामन्त्र है। उठो, जागो । अब सोना नहीं है। उद्यमी बन कर आगे बढ़ो और बढ़ते ही रहो। बढ़ते रहने और सक्रिय रहने से तमोगुण पास नहीं आ सकता। तमोगुण तब आक्रमण करता है, जब हम निष्क्रिय बन जाते हैं। अन्धकार और रात निष्क्रियता का प्रतीक है; क्योंकि रात में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रात निष्क्रियता का समय है। रात में लिए आदमी सोया पड़ा रहता है। आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए उठो, जागो और आगे बढ़ो। ज्ञान को प्राप्त करो। भगवान् क्या होता है? सदैव निज का सच्चा स्वरूप क्या है?-उसकी अनुभूति तथा ज्ञान प्राप्त करो। उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को उज्ज्वल और प्रकाशमय बनाओ। अपने-आपको प्रकाश का एक केन्द्र बना दो। यह मकरसंक्रान्ति के उत्तरायण पुण्यकाल का मूक सन्देश है।

परिशिष्ट १

श्री स्वामी चिदानन्द

(जीवन-झाँकी)

श्री स्वामी चिदानन्द जी अपने पूर्वाश्रम में श्रीधर राव के नाम से ज्ञात थे। उनका जन्म २४ सितम्बर १९१६ को हुआ। उनके पिता का नाम श्रीनिवास राव तथा माता का नाम सरोजिनी था। उनके पिता एक समृद्ध जमींदार थे। वह दक्षिण भारत के कई ग्रामों, बड़े-बड़े भूमि-खण्डों तथा भव्य भवनों के स्वामी थे।

स्वामी जी एक मेधावी छात्र थे। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर लेने के पश्चात् सन् १९३६ में उन्होंने लोयोला कालेज में प्रवेश लिया। इस विद्यालय के द्वार केवल मेधावी छात्रों के लिए खुले हुए थे। सन् १९३८ में उन्होंने स्नातक-उपाधि प्राप्त की। इस विद्यालय में ईसाइयत का वातावरण था। इस वातावरण में व्यतीत हुआ उनका अध्ययन-काल उनके लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। हिन्दू-संस्कृति के सर्वोत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट तत्त्वों के साथ समन्वित हो कर प्रभु यीशु, उनके पट्टशिष्यों तथा अन्य ईसाई सन्तों के जीवनादर्शों ने उनके हृदय में स्थान बना लिया। स्वामी जी के लिए बाइबिल का पाठ उनकी दिनचर्या का मात्र एक अंग नहीं था; बाइबिल उनके लिए जीवन्त ईश्वर ही थी-वेदों, उपनिषदों तथा भगवद्गीता के उपदेशों के समान सजीव तथा वास्तविक । अपने सहज, विशाल दृष्टि-क्षेत्र के कारण वह कृष्ण में ही यीशु का दर्शन (न कि कृष्ण के स्थान पर यीशु का दर्शन) करने लगे। वह जितना विष्णु-भक्त थे, उतना ही यीशु-भक्त भी।

कुष्ठियों की सेवा उनका जीवनादर्श बन गयी। अपने आवास के बड़े-बड़े लानों में वह उनके लिए झोपड़ियाँ बनवा देते थे और उन्हें देव-तुल्य समझ कर उनकी सेवा करते थे। कुछ समय तक स्वामी शिवानन्द जी के साथ पत्र-व्यवहार के माध्यम से सम्पर्क रख कर वह सन् १९४३ में आश्रम-परिवार में सम्मिलित हो गये।

यह स्वाभाविक था कि अन्तेवासी के रूप में उन्होंने सर्व-प्रथम आश्रम के शिवानन्द चैरिटेबल हास्पिटल का कार्यभार सँभाला। उनके हाथ में रोग-हरण की दिव्य-क्षमता उत्पन्न हो गयी। इस कारण रोगियों की भीड़ बढ़ने लगी।

आश्रम में उनके आने के बाद जल्दी ही उनकी कुशाग्र बुद्धि का पर्याप्त परिचय मिलने लगा। वह भाषण देने लगे, पत्रिकाओं के लिए लेख लिखने लगे तथा दर्शनार्थियों को उपदेशों से लाभान्वित करने लगे। जब सन् १९४८ में योग-वेदान्त फारेस्ट यूनिवर्सिटी (अब योग-वेदान्त फारेस्ट एकाडेमी) की स्थापना हुई, तब पूज्य गुरुदेव ने उन्हें उसके कुलपति तथा राजयोग के प्राचार्य के रूप में नियुक्त करके उन्हें सर्वथोचित सम्मान प्रदान किया। सन् १९४८ में परम पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने उन्हें दिव्य जीवन संघ के महासचिव के रूप में मनोनीत किया। अब संस्था का महान् उत्तरदायित्व उनके कन्धों पर आ पड़ा।

गुरुपूर्णिमा-दिवस, १० जुलाई १९४७ को परम पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने उन्हें संन्यास-परम्परा में दीक्षित किया। इसके बाद से वह 'स्वामी चिदानन्द' कहलाये। इस नाम का अर्थ है-जो सर्वोच्च चेतना तथा परमानन्द में संस्थित हो।

गुरुदेव के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में नयी दुनिया (अमरीका) में दिव्य जीवन का सन्देश प्रसारित करने के उद्देश्य से सन् १९५९ के नवम्बर माह में श्री स्वामी चिदानन्द जी वहाँ की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। मार्च १९६२ में वह वापस लौटे।

अगस्त १९६३ में, पूज्य गुरुदेव की महासमाधि के पश्चात्, वह दिव्य जीवन संघ के परमाध्यक्ष के रूप में चुने गये। इसके बाद वह दिव्य जीवन संघ के सुविस्तृत कार्यक्षेत्र में ही नहीं, वरन् संसार-भर के अगणित जिज्ञासुओं के हृदयों में भी त्याग, सेवा, प्रेम तथा आध्यात्मिक आदर्शवाद की पताका को ऊँचा उठाये रखने के लिए प्रयत्नशील रहे।

सन् १९६८ में पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज के शिष्यों तथा भक्तों के अनुरोध पर श्री स्वामी चिदानन्द जी ने संसार के अनेक देशों की दोबारा यात्रा की।

श्री स्वामी चिदानन्द जी प्रारम्भ से ही श्री गुरुदेव के मिशन का कार्य अथक रूप से कर रहे हैं तथा देश-विदेश में दिव्य जीवन का सन्देश पहुँचा रहे हैं। एक उत्कृष्ट संन्यासी के रूप में आध्यात्मिक चुम्बकत्व के गुण के धनी स्वामी जी अनगिनत व्यक्तियों के प्रियपात्र बन गये हैं तथा संसार-भर में दिव्य जीवन के महान् आदर्शों के पुनरुज्जीवन के लिए सभी दिशाओं में कठिन परिश्रम कर रहे हैं।

परिशिष्ट २

दिव्य जीवन संघ के लक्ष्य तथा उद्देश्य

दिव्य जीवन संघ के लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नांकित हैं :

१. सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना

(क) प्राचीन, प्राच्य तथा पाश्चात्य दर्शन और धर्म को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन और प्रन्यास-मण्डल द्वारा अनुमोदित शर्तों पर उनका वितरण करके;

(ख) भगवन्नाम का प्रचार करके; मानव-कल्याण के लिए प्रवचनों तथा आध्यात्मिक सभाओं का आयोजन करके और समय-समय पर सांस्कृतिक-आध्यात्मिक मिलन-कार्यक्रमों का आयोजन करके;

(ग) नैतिक-आध्यात्मिक साधनाओं के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करने; वास्तविक संस्कृति का पुनरुत्थान करने तथा पूजा, भक्ति, विवेक, सम्यक् कर्म और उच्चतर ध्यान के माध्यमों से साधकों की आत्मोन्नति करने हेतु योगाभ्यास के प्रशिक्षण-केन्द्र (जहाँ आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तथा ध्यान की व्यवस्थित शिक्षा दी जा सके) स्थापित करके;

(घ) वे सारे कार्य करके जो सामान्य रूप से मानवता के तथा विशेष रूप से भारतवर्ष के नैतिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक उत्थान में सहायक हैं।

(२) शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा उन्हें संचालित करना (आधुनिक प्रणाली तथा सम्यक् मूलभूत सिद्धान्तों को आधार मानते हुए)

अप्रत्यर्पणीय (non-refundable) छात्रवृत्तियाँ देने हेतु; दर्शन एवं तुलनात्मक धर्म की विभिन्न शाखाओं में शोध-कार्य करने के लिए उन्हें सहायता देने हेतु तथा अत्यन्त प्रभावी ढंग से आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार की विधियों में उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु ।

३. सुपात्र अनाथों तथा निराश्रयों को सहायता प्रदान करना

प्रन्यास-मण्डल द्वारा अनुमोदित ढंग से अलग-अलग व्यक्तियों को अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों के हित में कार्य करके।

४. चिकित्सा-संस्थाओं की स्थापना करना तथा उन्हें संचालित करना

प्रन्यास-मण्डल द्वारा अनुमोदित ढंग से जनसाधारण- विशेषकर निर्धन-वर्ग के व्यक्तियों-के लिए रोग-चिकित्सा, औषधि-वितरण तथा शल्य-चिकित्सा आदि का प्रबन्ध करने हेतु चिकित्सा-संस्थानों तथा औषधालयों की स्थापना तथा संचालन से सम्बन्धित प्रबन्ध-भार वहन करके।

५. समय-समय पर अन्य कार्य करना

सामान्यतः संसार-भर में तथा विशेषतः भारतवर्ष में प्रभावी ढंग से नैतिक तथा आध्यात्मिक पुनरुद्धार करने हेतु उपयुक्त कार्यक्रमों का संचालन करके।