हिन्द पॉकेट बुक्स धर्म और समाज

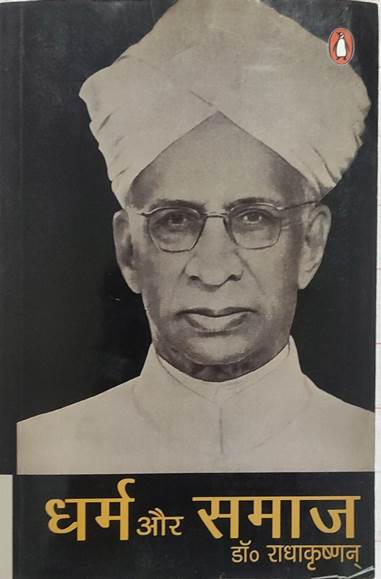

डॉ० सर्वेपल्लि राधाकृष्णन् भारत के प्रथम उप-राष्ट्रपति (1952-1962) और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक, एक महान लेखक और एक आस्थावान हिन्दू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन् 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन (5 सितम्बर) भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

धर्म और समाज

डॉ. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन

हिन्द पॉकेट बुक्स

पेंगुइन रैंडम हाउस इिम्प्रंट

हिन्द पॉकेट बुक्स

यूएसए | कनाडा | यूके | आयरलैंड | ऑस्ट्रेलिया

न्यू जीलैंड | भारत | दक्षिण अफ्रीका | चीन

हिन्द पॉकेट बुक्स, पेंगुइन रैंडम हाउस ग्रुप ऑफ कम्पनीज़ का हिस्सा है,

जिसका पता global.penguinrandomhouse.com पर मिलेगा

पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्रा. लि.,

चौथी मंजिल, कैपिटल टावर-1, एम जी रोड,

गुड़गांव 122 002, हरियाणा, भारत

पेंगुइन

रैंडम हाउस

इंडिया

'RELIGION AND SOCIETY' का हिंदी अनुवाद

सातवां हिन्दी संस्करण हिन्द पॉकेट बुक्स द्वारा 1975 में प्रकाशित

प्रथम हिन्दी संस्करण हिन्द पॉकेट बुक्स में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा 2023 में प्रकाशित

कॉपीराइट सरस्वती विहार / हिन्द पॉकेट बुक्स

अनुवादक विराज एम० ए०

सर्वाधिकार सुरक्षित

10 98765432

इस पुस्तक में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं, जिनका यथासंभव तथ्यात्मक

सत्यापन किया गया है, और इस संबंध में प्रकाशक एवं सहयोगी

प्रकाशक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं है।

ISBN 9789353493585

मुद्रकः रेप्रो इंडिया लिमिटेड

यह पुस्तक इस शर्त पर विक्रय की जा रही है कि प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के

बिना इसका व्यावसायिक अथवा अन्य किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया

जा सकता। इसे पुनः प्रकाशित कर विक्रय या किराए पर नहीं दिया जा

सकता तथा जिल्दबंद अथवा किसी भी अन्य रूप में पाठकों के

मध्य इसका परिचालन नहीं किया जा सकता। ये सभी शर्तें

पुस्तक के ख़रीददार पर भी लागू होंगी। इस संदर्भ में

सभी प्रकाशनाधिकार सुरक्षित हैं।

क्रम

धर्म-निरपेक्षता हमारे युग की मुख्य दुर्बलता

आध्यात्मिक पुनरुज्जीवन की आवश्यकता

2: धर्म की प्रेरणा और नई विश्व-व्यवस्था

युद्ध का उत्कृष्ट वस्तु के रूप में वर्णन

जीवन-मूल्यों के सम्बन्ध में शिक्षण

यह पुस्तक 1942 की सर्दियों में कलकत्ता

और बनारस विश्वविद्यालयों में

.दिए गए भाषणों की सामग्री

पर आधारित है।

लेखकीय टिप्पणी

द्वितीय संस्करण के अवसर पर मैंने

भारतीय राजनीति में हाल में

घटित घटनाओं के विषय

में एक उत्तर लेख

जोड़ दिया है।

स० रा०

1: धर्म की आवश्यकता

वर्तमान संकट - सामाजिक व्याधि - युद्ध और नई व्यवस्था - धर्म-निरपेक्षता हमारे युग की मुख्य दुर्बलता - द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद - आध्यात्मिक पुनरुज्जीवन की आवश्यकता

सबसे पहले मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विश्वविद्यालय के साथ मेरे सक्रिय सहयोग के पिछले बीस वर्षों में मुझे इतने विशेषाधिकार प्रदान किए हैं, जिनमें 'कमला भाषण-माला' के लिए मुझे चुनना भी एक है। इस भाषण-माला की सम्मानित परम्परा को जारी रखने के लिए निमन्त्रित होना एक ऐसा सम्मान है, जिसपर कोई भी विद्वान गर्व अनुभव कर सकता है। मेरे लिए यह विशेष रूप से आनन्द की बात है कि मुझे एक ऐसी भाषण-माला में बोलने का सुअवसर प्राप्त हो, जिसे स्वर्गीय सर आशुतोष मुखर्जी ने अपनी स्नेहमयी पुत्री के नाम पर स्थापित किया था।

'भारतीय जीवन और विचार के किसी पहलू पर तुलनात्मक दृष्टि से विवेचन' एक विस्तृत विषय है, जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है और हम इसका अर्थ-निरूपण काफी उदार दृष्टि से कर सकते हैं। मैंने यह विषय चुना है, 'धार्मिक आदर्शों की दृष्टि से समाज का पुनर्गठन'। आजकल के कठिन समय में यह विषय मुझे अत्यन्त महत्त्व का लगता है।

औरंगज़ेब ने अपने एक पत्न में अपने अध्यापक मुल्ला साहेब को लिखा है, "तुमने मेरे पिता शाहजहां से कहा था कि तुम मुझे दर्शन पढ़ाओगे। यह ठीक है, मुझे भली भांति याद है, कि तुमने अनेक वर्षों तक मुझे वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसे अनेक अव्यक्त प्रश्न समझाए, जिनसे मन को कोई सन्तोष नहीं होता और जिनका मानव-समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है। ऐसी थोथी धारणाएं और खाली कल्पनाएं, जिनकी केवल यह विशेषता थी कि उन्हें समझ पाना बहुत कठिन था और भूल पाना बहुत सरल... क्या तुमने कभी मुझे यह सिखाने की चेष्टा की कि शहर पर घेरा कैसे डाला जाता है या सेना को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है? इन वस्तुओं के लिए मैं अन्य लोगों का आभारी हूं, तुम्हारा बिलकुल नहीं।[1] इन भाषणों में मेरा एक लक्ष्य यह बताना भी होगा कि आज जो संसार इतनी संकटपूर्ण दशा में फंसा है, वह इसलिए कि वह 'शहर पर घेरा डालने' या 'सेना को व्यवस्थित करने' के विषय में सब कुछ जानता है और जीवन के मूल्यों के, दर्शन और धर्म के केन्द्रीभूत प्रश्नों के सम्बन्ध में, जिनको कि यह 'थोथी धारणाएं और खाली कल्पनाएं,' कहकर एक ओर हटा देता है, बहुत कम जानता है।

वर्तमान संकट

हम मानव-जाति के जीवन में एक सबसे अधिक निश्चायक समय में रह रहे हैं। मानव- इतिहास के अन्य किसी भी समय में इतने लोगों के सिर पर इतना बड़ा बोझ नहीं था, या वे इतने येलणापूर्ण अत्याचारों और मनोवेदनाओं के कष्ट नहीं पा रहे थे। हम ऐसे संसार में जी रहे हैं, जिसमें विषाद सर्वव्यापी है। परम्पराएं, संयम और स्थापित कानून और व्यवस्था आश्चर्यजनक रूप से शिथिल हो गए हैं। जो विचार कल तक सामाजिक भद्रता और न्याय से अविच्छेद्य समझे जाते थे और जो शताब्दियों से लोगों के आचरण का निर्देशन और अनुशासन करने में समर्थ रहे थे, आज बह गए हैं। संसार गलतफहमियों, कटुताओं और संघर्षों से विदीर्ण हो गया है। सारा वातावरण संदेह, अनिश्चितता और भविष्य के अत्यधिक भय से भरा है। हमारी जाति के बढ़ते हुए कष्टों, आर्थिक दरिद्रता की तीव्रता, अभूतपूर्व पैमाने पर होनेवाले युद्धों, उच्चपदस्थ लोगों के मतभेदों के कारण, और शक्ति और सत्ताधारी लोगों की, जो बहती हुई व्यवस्था को बनाए रखना, और पंगु सभ्यता को किसी भी शर्त पर बचाना चाहते हैं,'[2] जड़ता के कारण सारे संसार में एक ऐसी भावना जाग रही है, जो सारतः क्रांतिकारी है। 'क्रान्ति' शब्द का अर्थ सदा भीड़ की हिंसा और शासक वर्गों की हत्या ही नहीं समझा जाना चाहिए। सभ्य जीवन के मूल आधारों में तीव्र और प्रबल परिवर्तन की उग्र लालसा भी क्रान्तिकारी इच्छा है। 'क्रान्ति' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। (1) आकस्मिक और प्रचंड विद्रोह, जिसके परिणामस्वरूप शासन का तख्ता उलट जाए, जैसा फ्रांसीसी और रूस की बोलशेविक क्रान्तियों में हुआ था। (2) एक शनैः-शनैः काफी लम्बे समय में होनेवाला सामाजिक सम्बन्धों की एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली की ओर संक्रमण, जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटिश औद्योगिक क्रान्ति। किसी भी समय को 'क्रान्तिकारी' परिवर्तन के कारण नहीं कहा जाता, क्योंकि परिवर्तन तो इतिहास में सदा होता ही रहता है, अपितु परिवर्तन की तीव्र गति के कारण कहा जाता है। वर्तमान युग क्रांतिकारी है, क्योंकि इसमें परिवर्तन की गति बहुत तेज़ है। चारों ओर सब जगह हमें वस्तुओं के टूटने- फूटने और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तनों की, प्रमुख विश्वासों और विचारों में, मानव-मन की आधारभूत श्रेणियों में परिवर्तन की, आवाज़ सुनाई पड़ रही है। बुद्धिमान, अनुभूतिशील और उद्यमी मनुष्यों का विश्वास है कि राजनीति, अर्थशास्त्र और उद्योग से सम्बद्ध संस्थाओं और वर्तमान प्रबन्धों में कहीं न कहीं कुछ बड़ी गलती है और यदि हमें मनुष्यता को बचाना है तो हमें इन प्रबन्धों और संस्थाओं से छुटकारा पाना होगा।

विज्ञानवेत्ता हमें वे विभिन्न ढंग बताते हैं, जिनसे यह पृथ्वी नष्ट हो सकती हैं। यह कभी सुदूर भविष्य में चन्द्रमा के बहुत निकट आ पहुंचने से या सूर्य के ठंडा पड़ जाने से नष्ट हो सकती है। कोई पुच्छल तारा पृथ्वी से आकर टकरा सकता है, या स्वयं धरती में से ही कोई जहरीली गैस निकल सकती है। परन्तु ये सब बहुत दूर की सम्भावनाएं हैं; जबकि अधिक सम्भाव्यता इस बात की है कि मानव जाति स्वयं जान-बूझकर किए गए कार्यों से और अपनी मूर्खता और स्वार्थ के कारण, जो मानव-स्वभाव में मज़बूती से जमे हुए हैं, नष्ट हो सकती है। यह बड़ी करुणाजनक बात है कि ऐसे संसार में जो हम सबके आनन्द लेने के लिए है और जो यदि हम आजकल युद्ध यन्त्रजात को पूर्णता तक पहुंचने में लगाई जा रही ऊर्जाओं के केवल थोड़े-से हिस्से का ही इसके लिए उपयोग करें तो सबके लिए आनन्दमय बनाया जा सकता है'[3]. हम मृत्यु और विनाश का तांडव चलने दे रहे हैं। विनाश की एक अन्धी प्रेरणा मानव-जाति पर हावी हो गई दीखती है और यदि इसकी रोकथाम न की गई तो हम पूर्ण विनाश की ओर एक लम्बी छलांग लगा लेंगे और एक ऐसे बौद्धिक अन्धकार और नैतिक बर्बरता के काल की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें मनुष्य की अतीत की अच्छी से अच्छी उपलब्धियां ध्वस्त हो जाएंगी। इस सबका विषाद शारीरिक कष्ट की भांति हमें दुःखी कर रहा है, हमारे मनों को व्यधित कर रहा है और हमारे हृदयों को अशांत किए है। हम यन्त्रणापूर्ण दबाव के, गहरी चिन्ता के और बहुमुखीन मोह-भंग के युग में रह रहे हैं। संसार एक मूर्च्छा की-सी दशा में है। कुछ श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा एक सुन्दरतर संसार का साक्ष्य ही भविष्य के लिए हमारी आशा है। पिछली दशाब्दियों में न केवल भौतिक उन्नति हुई है, जो कि आश्चर्यजनक है और प्रत्यक्ष दीख पड़ती है, अपितु नैतिक बुद्धि और सामाजिक आवेश में भी सुनिश्चित रूप से वृद्धि हुई है। विज्ञान और आविष्कारों के परिणामों को जीवन की सामान्य दशाओं में सुधार के लिए प्रयुक्त करने की इच्छा अधिकाधिक बढ़ रही है। मनुष्य के प्रति मनुष्य के सम्बन्धों और दायित्वों के बारे में हमारे विचारों में बहुत वास्तविक प्रगति हुई है। बाल-श्रम के विरुद्ध जिहाद, कारखाना कानून, वृद्धावस्था की पेन्शनें, दुर्घटनाओं के लिए मुआवज़ा, ये थोड़े-से उदाहरण हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि समाज में अपने प्रत्येक सदस्य के प्रति ज़िम्मेदारी की भावना बढ़ रही है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी शांति के लिए इतनी तीव्र इच्छा और युद्ध के विरुद्ध ऐसी विस्तृत घृणा नहीं हुई थी। इस युद्ध में करोड़ों लोगों का प्रतिशोधहीन साहस और प्रदर्शनहीन

आत्मबलिदान नैतिक बुद्धि और मानवता के प्रेम की वृद्धि के सूचक हैं। आजकल जो कुछ हो रहा है, वह ग्रेट ब्रिटेन या जर्मनी, सोवियत रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका, किसी भी एक देश के भाग्य से बहुत ऊपर की वस्तु है। यह समूचे समाज का एक विस्तृत विक्षोभ है। यह केवल युद्ध नहीं है, अपितु यह एक विश्व-क्रान्ति है, युद्ध जिसका एक दौर-मात्न है। यह सम्पूर्ण विचार और सभ्यता के ढांचे में बड़ा परिवर्तन है। यह एक ऐसी संक्रांति है, जो हमारी सभ्यता के मूल तक पहुंचती है। इतिहास ने हमारी पीढ़ी को एक इस प्रकार के युग में ला छोड़ा है और हमें यत्न करना चाहिए कि इस क्रांति को हम ऐसी दशा में ले जाए, जहा यह उचित आदशों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। हम क्रांति के मार्ग को उलट नहीं सकते। पुरानी व्यवस्था - जिसने हिटलरों, मुसोलिनियों और तोजोओं को जन्म दिया था - नष्ट होकर रहेगी। जो लोग उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं, उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि वे यहीं और इसी समय स्वतन्त्रता की एक नई व्यवस्था की नींव रख रहे हैं। हमारे शत्रुओं को इसलिए हराया जाना चाहिए क्योंकि वे पुरानी व्यवस्था से अब भी चिपटे हुए हैं और नई व्यवस्था के लिए रास्ता साफ करने में हमारी सहायता नहीं करते। यदि हम शान्ति जीतना चाहते हैं और भविष्य की विपत्तियों के बीज बोने को रोकना चाहते हैं, तो हमें मानव-मन की कायरतापूर्ण जड़ता की रोकथाम करनी होगी। यदि हम स्थायी शांति चाहते हैं तो हमें उन दशाओं को समाप्त करना होगा, जो युद्धों के कारण हैं, और हमें जीवन का एक नया रास्ता खोजने के लिए ईमानदारी से काम करना होगा, जिसका अर्थ यह होगा कि हम पुराने लालित आदर्शों को बलिदान कर दें। जहां तक सम्भव हो, हमें इस विषय में सुनिश्चित होना चाहिए कि हम युद्ध की उत्तेजना में, कष्टों के दबाव में और आक्रमण के प्रति क्रोध में अपने शत्रुओं के प्रति उचित न्याय को छोड़ न बैठें। हमें अमानवों के प्रति भी मानवता बरतना सीखना चाहिए। हमें अपने मन को सुदूर भविष्य पर केन्द्रित रखना सीखना चाहिए और उस भविष्य को अनुभूतिहीन विद्वेष से आच्छन्न नहीं होने देना चाहिए।

इस समय संसार एक दोराहे पर खड़ा है और उसके सामने दो विकल्प हैं : सारे संसार का एक रूप में संगठन या समय-समय पर होने वाले युद्ध। हम जिस समाज में रहते हैं, उसके हम निर्माता हैं। जो संस्थाएं गलत मार्ग पर चली गई हैं, हम उनके मालिक हैं और हमें इस रोगी समाज के लिए आवश्यक दवाइयों की खोज करनी ही होगी। यदि वह सभ्यता, जो अभी हाल तक अपनी प्रगति में आनंद अनुभव करती थी, और मानवता किसी यन्त्रणा से पीड़ित है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह इतिहास की किसी दुर्निवार प्रक्रिया द्वारा अपने विनाश की ओर खदेड़ी जा रही है। सृजन के काल बड़े कष्टों के काल हुए हैं।'[4] संसार एक नये समतुलन तक पहुंचने से पहले बढ़ते हुए कष्टों के दौर में से गुज़रेगा। भले ही अनेक रुकावटें और अड़चनें आएं, परन्तु यह निश्चित है कि मनुष्य-जाति अपेक्षाकृत अधिक विवेकपूर्ण संसार की ओर बढ़ेगी। परन्तु उसकी गति हमारे साहस और बुद्धिमत्ता द्वारा तय होगी। अनेक रचनात्मक प्रयोजन, जिनके द्वारा जाति की मुक्ति हो सकती थी, बहुत बार नष्ट हो जाते हैं; इसलिए नहीं कि उनके लिए इच्छा या संकल्प का अभाव था, बल्कि मन की अस्तव्यस्तता और भीरुता के कारण।

सामाजिक व्याधि

हमारे सामाजिक जीवन की गम्भीर व्याधि का कारण हमारी सामाजिक संस्थाओं और विश्व के उद्देश्य के बीच का व्यवधान है। प्रकृति ने अनेक जातियां बनाई है, जिनकी भाषाएं, धर्म और सामाजिक परम्पराएं भिन्न हैं; और उसने मनुष्य को यह काम सौंपा है कि वह मानव- जगत् में व्यवस्था उत्पन्न करे और जीवन का ऐसा रास्ता खोज निकाले, जिससे विभिन्न समूह आपसी मतभेदों को हल करने के लिए बल का प्रयोग किए बिना शांतिपूर्वक रह सकें। यह संसार युद्धप्रिय राष्ट्रों का युद्ध-क्षेत्र बनने के लिए नहीं रचा गया, अपितु एक ऐसा राष्ट्र-मंडल बनने के लिए रचा गया है, जिसमें विभिन्न समूह सबके लिए गौरव, अच्छा जीवन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए रचनात्मक प्रयत्न में एक-दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हों।

संसार के एकीकरण के लिए आवश्यक दशाएं विद्यमान हैं। केवल मनुष्य की इच्छा का अभाव है। विभाजन के बड़े-बड़े कारण- महासागर और पर्वत अब प्रभावहीन हो गए हैं। परिवहन और संचारण की इस समय उपलब्ध सुविधाओं के कारण संसार एक छोटा-सा पड़ोस बन गया है। धर्म और प्रथाओं के विपरीत, जो स्थानीय ढंग की होती हैं, विज्ञान राजनीतिक या सामाजिक सीमाओं को नहीं मानता और ऐसी भाषा में बात करता है, जिसे सब समझते हैं। मनुष्य पर यन्त्रों के प्रभाव ने यन्त्र-युग से पहले के पूर्णतया स्वतन्त्र राज्यों के संसार को छिन्न-भिन्न कर दिया है। औद्योगिक क्रान्ति ने आर्थिक सम्बन्धों को इतना अधिक बदल दिया है कि अब हम एक विश्व-समाज बन गए हैं, जिसकी अपनी विश्व-अर्थ-व्यवस्था है और जिसकी मांग है कि एक विश्व-व्यवस्था कायम की जाए। विज्ञान ने मानवं-जीवन का आधार एक जैसे ब्रह्माण्डीय तत्त्वों को बतलाया है। दर्शन में भी यह कल्पना की गई है कि प्रकृति और मानवता के पीछे एक सार्वभौम चेतना है। धर्म भी हम सबके सांझे आध्यात्मिक संघर्षों और महत्त्वाकांक्षाओं की ओर संकेत करता है।

मानव-विकास के आरम्भिक सोपानों में सामूहिक विचार और अनुभूतियों की अभिव्यक्तियां ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न हुईं और बढ़ती गईं, जिनका परिणाम स्वभावतः एक-दूसरे से पृथकता और एक-दूसरे के प्रति अज्ञान के रूप में हुआ। जब लोगों ने एक विश्वासयोग्य सामाजिक व्यवस्था की और एक ऐसी सुदृढ़ केन्द्रीय शक्ति की आवश्यकता अनुभव की, जो जनपदीय झगड़ों और गृह-युद्धों को दबा सके, तब राष्ट्र-राज्य का जन्म हुआ। अतीत काल में राष्ट्र-राज्य ने अपने राष्ट्रिकों को एक विशालता और सृजनशीलता प्रदान करके मानवता की सेवा की, जो अन्य किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती थी। अनेक राष्ट्र राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने में सफल हुए, और यदि इसी प्रक्रिया को एक सोपान और आगे तक बढ़ाया जाए तो विश्व की एकता प्राप्त की जा सकती है। मानवता की जड़ें जाति और राष्ट्रीयता के तन्तुओं की अपेक्षा कहीं अधिक गहरी जाती हैं। हमारा ग्रह (पृथ्वी) इतना छोटा हो गया है कि इस पर संकीर्ण देशभक्ति के लिए गुंजाइश नहीं रही। ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों, जलवायु की दशाओं और दूर-दूर तक फैले हुए अन्तर्जातीय विवाहों के परिणामस्वरूप जातियों का वह रूप बना है, जो आज दीख पड़ता है। हम सबकी मानसिक प्रक्रियाएं; संवेगात्मक प्रक्रियाएं, आधारभूत मनोवेग और लालसाएं तथा महत्त्वाकांक्षाएं एक-सी ही हैं। डार्विन ने अपनी पुस्तक 'डिसेंट आफ मैन' (मनुष्य का अवतरण) में लिखा है, "ज्यों-ज्यों मनुष्य सभ्यता में उन्नति करता जाता है और छोटी-छोटी जातियां बड़े-बड़े समुदायों में संगठित होती जाती हैं, त्यों-त्यों प्रत्येक व्यक्ति को यह बात समझ आती जाती है कि उसे अपनी सामाजिक सहज प्रवृत्तियों और समवेदनाओं का विस्तार अपने राष्ट्र के सब सदस्यों तक कर लेना चाहिए, भले ही वे सदस्य व्यक्तिगत रूप से उससे परिचित न भी हों। जब एक बार यह स्थिति आ जाएगी, तब उसकी समवेदनाओं का सब राष्ट्रों और जातियों के मनुष्यों तक विस्तार होने में केवल एक ही कृतिम बाधा बच जाएगी।" सभ्यता में प्रगति की एक मानी हुई पहचान समूह की सीमाओं का क्रमशः विस्तार होते जाना ही है। डार्विन को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता कि कोई जाति पूरी तरह विशुद्ध है और यह कि मनुष्यों की कोई एक जाति इसलिए उत्कृष्ट है कि देवता उसपर विशेष रूप से कृपालु हैं।

राष्ट्रीयता की प्रेरणा और उसके आदर्श अब तक भी लोगों के विचारों पर छाए हुए हैं, भले ही उन लोगों के राजनीतिक विश्वास कुछ भी क्यों न हों; चाहे वे नाज़ी हों या कम्युनिस्ट, फासिस्ट हों या प्रजातन्त्रवादी; और इस प्रकार मनुष्यों की ऊर्जाओं को मानव-प्रगति की मुख्य धारा से मोड़कर संकीर्ण मागों की ओर प्रवाहित किया जा रहा है। हमारी स्थिति बहुत कुछ आदिम, असभ्य जनसमूहों की-सी है, जो केवल अपने रक्त के सम्बन्धियों को ही अपने समाज में सम्मिलित करते थे, या उन लोगों को, जिनसे वे कुछ कम या अधिक घनिष्ठ रूप में परिचित हो जाते थे। विद्यालयों में हमें जो एक प्रकार की कुशिक्षा दी जाती है, उसके कारण हम राष्ट्रवादी आवेश के शिकार हो जाते हैं। हम नीचता, पाशविकता और हिंसा को भी, यदि वह राष्ट्र के निमित्त की जा रही हो, बिलकुल साधारण वस्तु समझने लगते हैं।

राष्ट्रवाद कोई स्वाभाविक सहज वृत्ति नहीं है। यह तो कृत्निम भावुकता द्वारा अधिगत की जाती है। अपने देश के प्रति प्रेम, और प्रादेशिक परम्पराओं के प्रति निष्ठा का यह अर्थ नहीं है कि पड़ोस के देश और परम्पराओं के प्रति उग्र शलुता रखी जाए। आज जो राष्ट्रीय अभिमान की अनुभूति इतनी तीव्र है, उससे केवल यह स्पष्ट होता है कि मानवस्वभाव में आत्म-वंचना की कितनी अधिक क्षमता है। आत्महित, भौतिक लोभ और प्रभुत्व की लालसा - ये राष्ट्रवाद के प्रेरक आदर्श हैं। देशभक्ति ने पवित्नता को और आवेश ने तर्कबुद्धि को समाप्त कर दिया है। जो देश भौतिक सम्पत्ति की दृष्टि से बहुत भाग्यशाली नहीं हैं, पृथ्वी-तल के अनुचित विभाजन के विरुद्ध प्रतिवाद करते हैं। ब्रिटिश लोगों के पास संसार का एक चौथाई स्थल-भाग है। उसके बाद फ्रांस का नम्बर है। हालैंड, बेल्जियम और पुर्तगाल जैसे छोटे-छोटे राष्ट्रों के पास भी बड़े- बड़े औपनिवेशक राज्य हैं। जर्मनी अपने रहने, फैलने और प्रभुत्व जमाने के लिए स्थान चाहता है। रहने के लिए स्थान की आवश्यकता असन्तुष्ट और महत्त्वाकांक्षी शक्तियों की नीतियों का प्रेरक उद्देश्य बन जाती है। यदि हम यह मान लें कि सबसे अधिक शक्तिशाली जाति को संसार का स्वामी बनने का अधिकार है, तो निष्ठुरता ही दैवीय इच्छा की साधना बन जाती है। जब एक आक्सफोर्ड के विद्यार्थी ने हिटलर से पूछा कि उसकी नीति क्या है, तो उसने एक आवेशपूर्ण शब्द में उत्तर दिया, "बट्टा लैंड" (जर्मनी)। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वह अपने उद्देश्य के प्रति अविचलित रूप से सच्चा रहा है। उसने कहा है, "बनने दो हमें अमानव। यदि हम जर्मनी की रक्षा कर पाएंगे, तो समझो कि हमने संसार का सबसे महान कार्य कर लिया है। करने दो हमें गलत काम। यदि हमने जर्मनी की रक्षा कर ली, तो समझो कि हमने संसार की सबसे बड़ी गलती को मिटा दिया है। होने दो हमें अनैतिक। यदि हम अपने लोगों की रक्षा कर पाए, तो समझो कि हमने नैतिकता की पुनः स्थापना के लिए द्वार खोल दिया है।"[5] 'मीन कैम्फ'[6] में हिटलर कहता है, "विदेश नीति तो एक लक्ष्य को पूरा करने का साधन-मात्र है; और वह एकमात्र लक्ष्य है- हमारे अपने राष्ट्र का लाभ।" और फिर, "केवल यही बात है, जिसका महत्व है, बाकी सब राजनीतिक, धार्मिक और मानवतावादी बातों की इस बात की तुलना में पूर्ण उपेक्षा की जानी चाहिए।"[7] सम्पूर्ण मानव जीवन को राष्ट्रीय कार्यक्षमता के एकमात्न उद्देश्य का दास बना दिया गया है। एक युवक जर्मन विमान चालक को, जिसका विमान विमानवेधी तोपों द्वारा गिरा लिया गया था, एक फ्रांसीसी घर में ले जाया गया, जो अब एक अस्पताल बना हुआ था। विमान-चालक प्राणान्तक रूप से घायल था। डाक्टर ने उसके ऊपर झुककर कहा, "तुम सैनिक हो और मृत्यु का सामना वीरता से कर सकते हो। अब तुम्हें केवल एक घंटा और जीना है। क्या तुम अपने परिवार के लोगों को कोई पत्न लिखवाना चाहते हो?" उस लड़के ने सिर हिलाकर इनकार किया। तब पास लेटे हुए, बुरी तरह घायल बच्चों और स्त्रियों की ओर संकेत करते हुए डाक्टर ने कहा, “अब तुम अपने परमात्मा के सामने जा रहे हो। तुम्हें अवश्य ही उसके लिए खेद होगा, जो कुछ तुमने किया है, क्योंकि अपने काम का परिणाम तुम अपनी आंखों से देख रहे हो।" उस मरते हुए विमानचालक ने उत्तर दिया, "नहीं, मुझे खेद केवल इस बात का है कि मैं अपने फ्यूहर के आदेशों का और आगे पालन न कर पाऊंगा। हिटलर की जय हो ।" और वह मरकर लुढ़क गया। नाज़ीवाद जनता का आन्दोलन है। रूस की सरकार धर्मविरोधी भले हो, किन्तु वहां की जनता धर्मविरोधी नहीं है। जब रूस द्वितीय विश्वयुद्ध में सम्मिलित हुआ, तब बड़े अभिमान के साथ मास्को में हुई उन विशाल सभाओं का उल्लेख किया गया था, जिनमें लोगों ने रुसी सेनाओं की सफलता के लिए प्रार्थना की थी और हिटलर को धर्म का सबसे भयानक शत्रु बतलाया था। बाद में रूस ने अधिकृत रूप से इस युद्ध को 'पवित्र सोवियत पितृभूमि की रक्षा के लिए और जनता को मुक्ति दिलाने के लिए किया जा रहा युद्ध' कहा था। किसी एक देश की जनता ही राष्ट्रवादी नहीं हुई, अपितु यह सारा युग ही राष्ट्रवादी हो गया है। राज्य की केन्द्रीभूत व्यवस्था के कारण, तकनीकी प्रगति और विस्तृत प्रचार के आधुनिक उपकरणों के कारण प्रजा का, उनके शरीर, मन और आत्मा का सैनिक रूप में संगठन कर दिया जाता है। पूर्ण राज्य और एकतन्त्रात्मक समुदाय एक ही वस्तु हो गए हैं। व्यक्ति का निजी जीवन बिताने का अधिकार विवादग्रस्त विषय हो गया है और मानव जाति की स्वाभाविक चारुताएं, प्रेम और दया लुप्त हो रही है। हम आसुरी शक्तियों की जकड़ में फंस गए प्रतीत होते हैं, जो मानव-जाति को पतित करके निम्न कोटि के पशुओं के समान बना रही हैं। देवतुल्य मनुष्य रेवड़ का पशु बन रहा है। महान राज्य में विश्वास रखने के कारण हमें विवश होकर परिश्रम और थोथेपन का जीवन और आत्मा की दृष्टि से निष्ठुर, जंगली, तुच्छ और अपरिष्कृत जीवन बिताना पड़ रहा है। सैनिकीकरण द्वारा हमारी मानवीयता समाप्त हो जाती है। यह सीखने में हमें धीरज के साथ अटकते और वीरतापूर्वक प्रयत्न करते हुए कई शताब्दियां लगी है कि मनुष्य का अपना जीवन और दूसरों का जीवन पवित्न है। प्रत्येक व्यक्ति में अपनी अलग दमक होती है; उसका विशिष्ट सौन्दर्य होता है; उसे देखने के लिए केवल हमारी दृष्टि पर्याप्त सूक्ष्म होनी चाहिए। अच्छा बनने की इच्छा हमारी रचना का अनिवार्य अंग है। इस इच्छा को कितना ही दबाया जाए, कितना ही ढका जाए, या रूपान्तरित किया जाए परन्तु इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सर्वदा विद्यमान रहती है और जो इसे देख लेता है उसे बहुत माधुर्यपूर्ण प्रतिभावन (रिस्पॉन्स) प्राप्त होता है। फिर भी पूंजीवादी समाज, सैन्यवादी परम्परा और प्रभुत्वसम्पन्न अनेक स्वतन्त्र राज्यों में बंटे हुए संसार की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था मनुष्य की आत्मा को निर्जीव कर देती है।

संसार के सब राष्ट्रों पर, किसी पर कम किसी पर अधिक माला में, यह कट्टर देशभक्ति का, यह सत्ता प्राप्त करने की अंधी इच्छा को और उचित अनुचित के विवेक से शून्य अवसरवादिता का भूत सवार है। ऐसे विरोधी राष्ट्रों के संसार में स्वाभाविक प्रवृत्ति यही होती है कि दूसरों को नीचा दिखाया जाए। यह एक ऐसा मामला है, जिसमें हर व्यक्ति का देश बाकी सब देशों के साथ एक अन्तहीन संघर्ष में जूझ रहा है। आमतौर से यह विरोध राजनीतिक और व्यापारिक रूप में रहता है, पर अनेक बार यह खुल्लमखुल्ला और सशस्त्र रूप में सामने आ जाता है। जो शक्ति संसार में एकता बनाए रखने और स्वस्थता तथा सम्पूर्णता बनाए रखने के लिए अभिप्रेत थी, उसका प्रयोग किसी एक समूह या वर्ग, एक जाति या एक राष्ट्र को उन्नत करने के लिए किया जाता है। राज्य एक विकराल दासों से काम लेने वाला जमादार बन जाता है और हमारे आन्तरिक जीवन मृतप्राय हो जाते हैं। हमारा आन्तरिक अस्तित्व जितना अधिक निर्जीव हो जाता है, राष्ट्रवादी उद्देश्य की दृष्टि से हम उतने ही अधिक कार्यक्षम बन जाते हैं। हमारे सब आन्तरिक विरोध समाप्त हो जाते हैं और हमारे जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग का नियमन एक ऐसे यन्त्र द्वारा हो रहा होता है, जो कार्य-पालन में अत्यन्त निष्ठुर है और विरोध के प्रति कभी द्रवित नहीं होता। राज्य अपने-आप में एक लक्ष्य बन जाता है, जिसे यह अधिकार होता है कि वह हमारी आत्माओं को यन्त्र बना दे और हमें घुड़दौड़ के घोड़ों की तरह प्रशिक्षण दे।'[8]

हमें सुपरिचित का शाश्वत के साथ घपला नहीं कर देना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था के प्रति हमारी प्राथमिकता का विश्व के अटल नियमों के साथ घपला नहीं होना चाहिए। सत्य और सहानुभूति का मनोवेग, जो मानव-स्वभाव में रमा हुआ है, हमें प्रेरणा देता है कि हम एक मिलतापूर्ण संसार में स्वतन्त्र व्यक्तियों के रूप में जी सकें। पृथ्वी पर पड़ोसियों की भांति रहने, अपनी आत्मविनाश की शक्तियों को वश में रखने और प्रकृति के साधनों का सबके स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए उपयोग करने की समस्या को हल करने के लिए शान्ति के लिए दृढ़ संकल्प की और उन अनेक दावों को त्यागने की आवश्यकता है, जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों और राष्ट्रीय राज्यों ने किए हुए हैं। यदि हम सच्चे देशभक्त हैं, तो हमारा लगाव स्थानीय, जातीय या राष्ट्रीय न होकर मानवीय होना चाहिए। यह सबके लिए स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, शान्ति और सामाजिक प्रसन्नता के प्रति प्रेम के रूप में होना चाहिए। हम केवल अपने देश के लिए युद्ध नहीं करेंगे, अपितु सभ्यता के लिए युद्ध करेंगे; और इसलिए युद्ध करेंगे कि जिससे मानव-जाति के अधिकतम हित के लिए विश्व के साधनों का सहकारी संगठन द्वारा विकास किया जा सके। इसके लिए हमें मन को नये सिरे से शिक्षित करने और विश्वासों तथा कल्पनाओं में कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी। विश्व का तर्क और संकल्प मानव-व्यक्ति के माध्यम द्वारा कार्य करता है, क्योंकि मानव आसपास की परिस्थितियों की शक्तियों को समझ सकता है, उनके परिचालन का पहले से अनुमान कर सकता है और उन्हें नियमित कर सकता है। विकास अब कोई ऐसी अनिवार्य भवितव्यता नहीं रहा है जैसे कि आकाश में तारे अनिवार्य रूप से अपने मार्ग पर चलते हैं। विकास का साधन अब मानव-मन और संकल्प है। नई पीढ़ी को आध्यात्मिक जीवन की पवित्रता और सर्वोच्चता, मानव जाति के भ्रातृभाव और शान्ति-प्रेम की भावना के आदशों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

युद्ध और नई व्यवस्था

प्रोफेसर आर्नल्ड टॉयनबी ने अपनी पुस्तक 'दी स्टडी आफ हिस्ट्री' में उन परिस्थितियों का विवेचन किया है, जिनमें सभ्यताओं का जन्म होता है और वे बढ़ती हैं; और साथ ही उन दशाओं का भी, जिनमें उनका पतन हो जाता है। सभ्यताओं का जन्म और विकास पूर्णतया किसी जाति की उत्कृष्टता पर अथवा आसपास की परिस्थितियों की स्वतःचालित कार्रवाई पर निर्भर नहीं हो सकता। सभ्यताएं मनुष्यों द्वारा अपनी आसपास की परिस्थितियों के साथ कठिन सम्बन्धों में तालमेल बिठाने का परिणाम होती हैं और टॉयनबी ने इस प्रक्रिया को 'चुनौती और प्रतिभावन' के ढंग की प्रक्रिया माना है। बदलती हुई परिस्थितियां समाजों के लिए चुनौती के रूप में सामने आती हैं और उनका सामना करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है और जो कष्ट उठाए जाते हैं, उनसे भी सभ्यताओं का जन्म और विकास होता है। जीवन प्राणी द्वारा अपने-आपको परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के अनवरत प्रयत्न का नाम है। जब आसपास की परिस्थितियां बदलती हैं और हम अपने-आपको सफलतापूर्वक उनके अनुकूल ढाल लेते हैं, तब हम प्रगति कर रहे होते है। परन्तु जब परिवर्तन इतनी शीघ्रता से और इतने एकाएक हो रहे हों कि उनके अनुकूल अपने-आपको ढाल पाना सम्भव न हो, तब विनाश हो जाता है। यह विश्वास करने के लिए कोई कारण नहीं है कि मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करना सीख लेने के कारण अथवा पृथ्वी पर आधिपत्य जमा लेने के कारण इस आवश्यकता से मुक्ति पा ली है, जो सब प्राणियों के ऊपर अनिवार्य रूप से लादी गई है। प्रारम्भिक सभ्यताओं के मामलों में जहां चुनौतियां भौतिक और बाह्य ढंग की होती थीं, वहां आजकल की सभ्यताओं में समस्याएं मुख्यतया आन्तरिक और आध्यात्मिक हैं। अब उन्नति को भौतिक या तकनीकी प्रगति की दृष्टि से नहीं नापा जा सकता, अपितु मन और आत्मा के जगत् में सृजनात्मक परिवर्तनों की दृष्टि से आंका जाना चाहिए। आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति आदर, सत्य और सौंदर्य के प्रति प्रेम, धर्मपरायणता, न्याय और दया, पीड़ितों के साथ सहानुभूति और मनुष्य-मात्र के भ्रातृत्व में विश्वास, ये वे गुण हैं, जो आधुनिक सभ्यता को बचा सकते हैं। जो लोग धर्म, जाति, राष्ट्र या राजपद्धति के नाम पर अपने-आपको शेष संसार से पृथक् कर लेते हैं, वे मानव- विकास में सहायता नहीं देते, अपितु उसमें बाधा डाल रहे होते हैं। इतिहास ऐसी अनेक सभ्यताओं के ध्वंसावशेषों से भरा पड़ा है, जो अपने-आपको समय के अनुकूल ढालने में सफल नहीं हुईं, जो आवश्यक बुद्धिमत्ता और सूझ-बूझ वाले मन तैयार करने में असफल रहीं। विश्व संकट के इस समय में विवेकशील लोगों को न केवल एक ऐतिहासिक युग की समाप्ति दिखाई देती है, अपितु एक आध्यात्मिक युग की भी, जो सम्पूर्ण मानव जाति के लिए और प्रत्येक आत्मसचेत व्यक्ति के लिए एक जैसा है। मनुष्य, जैसा कि वह इस समय है, विकास की चरम सीमा नहीं माना जा सकता। पृथ्वी पर जीवन का इतिहास डेढ़ अरब वर्षों से भी अधिक पुराना है। प्रत्येक भूगर्भीय काल में ऐसे प्राणी उत्पन्न हुए, जो अपने काल में सृष्टि के सर्वोत्तम प्राणी समझे जाते थे। फिर भी परवर्ती काल में उनसे भी और अच्छे प्राणी उत्पन्न हो गए।'[9] विकास का अगला सोपान मनुष्य के शरीर में नहीं, अपितु उसकी आत्मा में होगा; उसके मन और चित्त में अपेक्षाकृत अधिक सहृदयता और चेतना की वृद्धि के रूप में, चरित्न के एक नये संगठन के विकास के रूप में, जो कि नये युग के उपयुक्त हों। जब मनुष्य में दार्शनिक चेतना, सहृदयता की तीव्रता और सम्पूर्णता के अर्थ का विशद ज्ञान हो जाएगा, तब अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त सामाजिक जीवन का जन्म होगा, जो न केवल व्यक्तियों को, अपितु जातियों और राष्ट्रों को भी प्रभावित करेगा। हमें इस नई व्यवस्था के लिए पहले अपने मन में और फिर बाह्य संसार में युद्ध करना है।

यह युद्ध सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष नहीं है, क्योंकि प्रत्येक योद्धा जिसे सभ्यता समझता है, उसकी रक्षा के लिए लड़ रहा है; यह मृत अतीत को पुनरुज्जीवित करने का या जीर्ण- शीर्ण पुरानी सड़ी-गली सभ्यता को बचाने का प्रयत्न नहीं है; यह तो विघटन की वह अन्तिम क्रिया है, जिसके बाद एक लम्बी प्रसव पीड़ा के बाद विश्व-समाज का जन्म होगा। क्योंकि हम परिवर्तन करने में बहुत मन्द हैं, इसलिए एक नई धारणा जन्म लेने के लिए संघर्ष कर रही है और प्रचंड विस्फोटों के द्वारा बाहर आने का मार्ग बना रही है। यदि पुरातन संसार को हिंसा, विपत्ति, कष्ट, आतंक और अव्यवस्था में मरना पड़े और यदि यह अपने गिरने के साथ-साथ बहुत-सी अच्छी, सुन्दर और सत्य वस्तुओं को भी गिरा दे, रक्तपात हो, प्राणों की हानि हो और अनेकों की आत्माएं विकृत हो जाएं तो इसका कारण केवल यह होगा कि शांतिपूर्वक उस नूतन संसार के साथ अपना समेजन करने (तालमेल बिठाने) में असमर्थ हैं जो सारतः सदा अविच्छेद्य था और अब तध्यतः अविच्छेद्य बनने के प्रयत्न कर रहा है। यदि हम अपनी स्वतन्त्र इच्छा से आगे कदम नहीं बढ़ा सकते, यदि हम अपनी पीठ पर लदी निर्जीव वस्तुओं को उतारकर नहीं फेंक सकते, तो एक घोर विपत्ति हमारी आंखें खोलेगी और उन्हें उतार फेंकने में हमारी सहायता करेगी और उन कठोर रुढ़ियों को चूर-चूर कर देगी, जो हमारे उदार मनोवेगों को पंगु किए हुए हैं और बुद्धिमत्ता के मार्ग में रुकावट बनी हैं।

बुराई का अविर्भाव कोई आकस्मिक घटना नहीं है। हिंसा, अत्याचार और विद्वेष के तथ्य किसी अव्यवस्था या मन की मौज के सूचक नहीं हैं, अपितु एक नैतिक व्यवस्था के चिह्न हैं। जब प्रकृति के आधारभूत नियम को, जो सुसंगति, एकता, मनुष्य और भ्रातृभाव के प्रति आदर है, पैरों तले रौंद दिया जाता है, तब अस्तव्यस्तता, विद्वेष और युद्ध के अतिरिक्त किसी वस्तु की आशा नहीं की जा सकती। यह इतिहास का तर्क है; और सम्भव है कि जो वस्तुएं पुरानी पड़ गई हैं, जिनकी उपयोगिता कभी की समाप्त हो गई है और जो प्रगति के मार्ग में बाधा बनी हुई हैं, उनमें से अनेक को बहा ले जाने के लिए इस प्रकार की अव्यवस्थाएं और गड़बड़े आवश्यक हों। इस समय भी, जबकि संसार भौतिक रूप से घृणा से भरा दिखाई पड़ता है; जब बल, भय, असत्य और निष्ठठुरता ही मानव-जीवन की वास्तविकताएं प्रतीत होती हैं, सत्य और प्रेम के महान आदर्श भी अन्दर ही अन्दर कार्य कर रहे हैं और वे बल और असत्य के प्रभुत्व की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। यदि हममें विश्व-शान्ति और विश्व की एकता के लिए कार्य करने योग्य सूझबूझ और साहस नहीं है, तो वे शान्ति और एकता दिव्य न्याय के आसुरी साधनों द्वारा उय उपायों से स्थापित की जाएंगी। जिस तूफान और कष्ट में से होकर हम गुज़र रहे हैं, उनके होते हुए भी हम भविष्य की ओर विश्वास के साथ देख सकते हैं और अपने मन में यह नैतिक सुनिश्चय रख सकते हैं कि इस सारी गड़बड़ और अव्यवस्था में भी एक गहरा अर्थ है। इन विप्लवों और उथल-पुथलों में से भी आध्यात्मिक मूल्यों का परिपूर्णतर ज्ञान प्रकट हो सकता है, जिसके द्वारा मानवता और ऊंचे स्तर पर पहुंच सके। युद्ध पूर्णतया पागलों का, ऐसे पीड़ित जन समुदाय का, जिसका हिताहित-ज्ञान नष्ट हो गया है और जो आवेश से पागल है, कोलाहल-मात्र नहीं है, अपितु यह मानवीय भावना की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्तियों का एक युद्ध है, जो विश्वासशील हैं, सहिष्णु हैं, और जो जीवन के नवीनीकरण और शांति के कार्यों के लिए अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। विनाशकर्ता मानव ही निर्माता भी है। यह कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र भी बन सकता है। हो सकता है, इस लक्ष्य तक पहुंचने में देर लगे। इस तक पहुंचने में अनेक वर्ष या दशाब्दियां या शताब्दियां तक भी लग सकती हैं। हो सकता है कि यह प्रसव, एक नये संसार का जन्म, काफी कठिन हो; परन्तु यह बात सोचने योग्य भी नहीं है कि मानवीय मूल्यों का स्थायी रूप से विनाश हो सकता है। हममें से प्रत्येक में एक छिपा हुआ ज्ञान है, जीवन की एकता की एक आध्यात्मिक अनुभूति है, जिसके कारण मानव-मन में यह विश्वास बना रहता है कि एक अपेक्षाकृत अच्छी व्यवस्था आकर रहेगी। ऐसे भी समय आए हैं, जब यह विश्वास दुर्बल पड़ गया था और आशा धुंधली हो गई थी, परन्तु इन अंधकार के क्षणी के बाद अरुणोदय के क्षण आए, जिन्होंने मानव जीवन को इतना अधिक समृद्ध किया कि शब्दों द्वारा बता पाना कठिन है। हमारे उच्च स्वर में किए गए सारे प्रतिवाद और हमारी क्षणिक विजयें काल की गत्ति पर, और मानवीय आशा और संकल्प की आगे की ओर गति पर विजय नहीं पा सकतीं। सम्भव है कि नैतिक विकास के प्रवाह द्वारा मनुष्य की असहिष्णुता को, उसकी सत्तालोलुपता को, अपने शतु को हराने से प्राप्त होने वाले सहानुभूतिहीन आनन्द को दूर करने में शताब्दियों लग जाएं और तब कहीं जाकर वह अपनी उन सुविधाओं और विशेषाधिकारों का आवश्यक बलिदान करने में समर्थ हो जाएं, केवल जिसके द्वारा समाज को अन्याय और सामाजिक विनाश से बचाया जा सकता है। परन्तु अन्त में संसार की प्रगति हमें छिन्न-भिन्न करके रहेगी, क्योंकि यह संसार किन्हीं अराजक मनमौजी हाथों में नहीं है। हमारी सभ्यता का अन्त इतिहास का अन्त नहीं होगा; हो सकता है यह किसी नये युग का प्रारम्भ ही हो।

धर्म-निरपेक्षता हमारे युग की मुख्य दुर्बलता

वर्तमान विपत्ति के मुख्य कारण कौन-कौन से हैं? जब हम युद्ध के कारणों का जिक्र करते हैं, तो हम दूरस्थ, प्रमुख और गौण कारणों के सम्बन्ध में विचार कर सकते हैं। हमें युद्ध का कारण हिटलर का वैयक्तिक मनोविज्ञान, उसकी असत् प्रतिभा प्रतीत हो सकता है; या वर्साई सन्धिपत्र में युद्ध के दोष-सम्बन्धी अनुच्छेदों को लेकर जर्मनी का क्रोध, या जर्मनी के भूतपूर्व उपनिवेशों को वापस लौटाने से इन्कार करने पर जर्मनी का क्रोध, या एक महान जाति का आहत अभिमान और स्वच्छन्दतावाद युद्ध का कारण प्रतीत हो सकता है। यह भी युद्ध का कारण समझा जा सकता है कि लीग आफ नेशन्स का निःशस्त्रीकरण-सम्मेलन बीच में ही टूट गया; या यह कि औपनिवेशिक विस्तार के भीड़भाड़-भरे क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाओं में संघर्ष चल रहा है, परन्तु इनमें से कोई भी एक कारण इतने बड़े पैमाने की विपत्ति के लिए ठीक-ठीक उत्तरदायी नहीं समझा जा सकता। इनमें से प्रत्येक कार्य है, परिणाम है, कारण नहीं। आशा से भरे हुए संसार को जिस वस्तु ने नष्ट कर दिया है वह है एक मिथ्या विचारधारा और उसकी भ्रामक कल्पनाओं, विश्वासों और मूल्यों का संसार पर प्रभुत्व ।'[10]

सभ्यता एक जीवन-पद्धति है, मानवीय आत्मा की एक हलचल। इसका तत्त्व किसी जाति की प्राणिशास्त्रीय एकता में या राजनीतिक और आर्थिक प्रबन्धों में नहीं है, अपितु उन मान्यताओं (मूल्यों) में है, जो उन प्रबन्धों को रचती हैं और बनाए रखती हैं। वस्तुतः राजनीति और आर्थिक रचना वह ढांचा है, जो लोगों द्वारा जीवन की उन कल्पनाओं और मूल्यों के प्रति आवेशपूर्ण भक्ति और निष्ठा प्रकट करने के लिए खड़ा किया गया है, जिन्हें वे लोग स्वीकार करते हैं। प्रत्येक सभ्यता किसी न किसी धर्म की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि धर्म परम मूल्यों में विश्वास और उन मूल्यों को उपलब्ध करने के लिए जीवन की एक पद्धति का प्रतीक होता है। यदि हमें यह विश्वास न हो कि वे मूल्य, जो किसी सभ्यता में निहित हैं, परम हैं, तो उस सभ्यता के नियम निर्जीव अक्षर बन जाएंगे, और उसकी संस्थाएं नष्ट हो जाएंगी। धार्मिक विश्वास हममें किसी जीवन-पद्धति पर डटे रहने के लिए आवेश भरता है। और यदि उस विश्वास का हास होने लगता है, तो आज्ञापालन घटकर आदत आवेश भरता है। और धीमे-धीमे वह आदत भी अपने- आप समाप्त हो जाती है। उद्यदत-माल रह जाता है। री कम्युनिस्ट विश्वास भी लौकिक धर्म हैं। इनमें विचार या विश्वास या अाण के लिया ताजसे मतभेद होना अपराध समस्या जाता है। राज्य चर्च के समान बनभास में अधिकृत प्रणाली से आऔर इन्कीजीशन (धर्म के विरोधियों को दंड देनेवाले न्यायालय) हैं। जब हम इन सम्प्रदाओं में दीक्षित होते हैं, तो हम उपासना के मन्त्र पढ़ते हैं। हम अविश्वासियों को भांपते हैं और उन्हें पकड़कर फांसी के तख्ते के हवाले कर देते हैं। हम धार्मिक ऊर्जाओं और मनोभावों का उपयोग करते हैं। लौकिक विश्वासों में एक प्रेरक शक्ति, एक मनोवैज्ञानिक गत्वरता (गतिशीलता) दीख पड़ती है, जो उन लोगों की गतिविधियों में दिखाई नहीं पड़ती, जो उनका विरोध करने का प्रयत्न करते हैं।

किसी भी सभ्यता का स्वरूप इस बात पर आधारित होता है कि मनुष्य की प्रकृति और उसकी भवितव्यता के विषय में उसकी धारणाएं क्या हैं। क्या मनुष्य को प्राणिशास्त्रीय दृष्टि से सबसे अधिक चालाक पशु समझा जाना चाहिए? क्या वह एक आर्थिक प्राणी है, जो संभरण और मांग के नियमों और वर्ग-संघषों द्वारा नियन्त्रित रहता है? क्या वह राजनीतिक प्राणी है, जिसमें अपरिष्कृत अत्यधिक राजनीतिकता सब प्रकार के ज्ञान-धर्म और बुद्धिमत्ता को परे हटाकर मानव-मन के केन्द्र पर छाई हुई है? या उसमें कोई ऐसा आध्यात्मिक तत्व भी है, जो सांसारिक और उपयोगी वस्तुओं की अपेक्षा शाश्वत और सत्य को अधिक ऊंचा स्थान प्रदान करता है? क्या मानव प्राणियों को प्राणिशास्त्र, राजनीति या अर्थशास्त्र की दृष्टि से समझना होगा, या हमें उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन, परम्परा और स्थान के प्रति प्रेम, धार्मिक आशाओं और सान्त्वनाओं के प्रति प्रेम को भी ध्यान में रखना होगा, जिनका इतिहास प्राचीन से प्राचीन सभ्यताओं की अपेक्षा भी अधिक पुराना है? युद्ध का गम्भीरतर अर्थ यह है कि यह हमें मनुष्य की प्रकृति और उसकी सच्ची भलाई की उस अपूर्ण धारणा को हृदयंगम करने में सहायता दे, जिसमें हम सब भी अपनी विचार-प्रणाली और जीवन-प्रणाली के रूप में सम्मिलित हैं। यदि हम एक- दूसरे के प्रति दयालु नहीं हैं और यदि पृथ्वी पर शान्ति स्थापित करने के हमारे सब प्रयत्न असफल रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि मनुष्यों के मनों और हृदयों में दुष्टता, स्वार्थ और द्वेष से भरी अनेक रुकावटे हैं, जिनकी हमारी जीवन-प्रणाली रोकथाम नहीं करती। यदि हम आज जीवन द्वारा तिरस्कृत हैं, तो इसका कारण कोई दुष्ट भाग्य नहीं है। जीवन के भौतिक उपकरणों को पूर्ण कर लेने में हमारी सफलता के कारण हमारे मन में आत्मविश्वास और अभिमान की एक ऐसी मनोदशा उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण हमने प्रकृति का ज्ञान-संचय और मानवीकरण करने के बजाय उसका शोषण करना प्रारम्भ कर दिया है। हमारे सामाजिक जीवन ने हमें साधन तो दिए है परन्तु लक्ष्य प्रदान नहीं किए। हमारी पीढ़ी के लोगों पर एक भयानक अन्धता छा गई है, जो शांति के दिनों में कठोर आर्थिक नियमों के द्वारा और युद्ध के दिनों में आक्रमण और क्रूरता द्वारा मानवीय कष्टों से जुआ खेलते नहीं हिचकते। मानव से आत्मतत्त्व का बहिष्कार भौतिक तत्त्व की सर्वोच्चता का प्रमुख कारण है, जो (भौतिक सर्वोच्चता) आज हमारे लिए इतनी बोझल और कष्टदायक बन गई। भौतिक द्वारा मानवीय की पराजय हमारी सभ्यता की केन्द्रीय दुर्बलता है।

'भगवद्गीता' में लिखा है कि जब मनुष्य अपने-आपको धरती पर देवता समझने लगते हैं और जब वे अपने मूल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं और वे इस प्रकार अज्ञान द्वारा पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तब उनमें एक शैतानी विकृति या अहंकार उठ खड़ा होता है, जो ज्ञान और शक्ति दोनों की दृष्टि से अपने-आपको सर्वोच्च घोषित करता है।'[11] मनुष्य स्वायत्त हो गया है और उसने आज्ञा-पालन और विनय को तिलांजलि दे दी है। वह अपना स्वामी स्वयं बनना चाहता है और 'देवताओं के समान' बनना चाहता है।[12] जीवन पर अधिकार करने और उसका नियंक्षण करने और ईश्वरहीन संस्कृति का निर्माण करने के प्रयास में वह परमात्मा के विरुद्ध विद्रोह करता है। आत्मनिर्भरता को वह चरमसीमा तक ले जा रहा है। युद्ध उसके इस धर्म-त्याग के, थारुता द्वारा अपरिष्कृत, प्रकृति के स्तुतिगान के परिणाम हैं। अधिनायकों ने अपने-आपको परमात्मा के स्थान पर ला रखा है। वे ईश्वर-विश्वास को समाप्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि वे अपना कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं देखना चाहते। हिटलर एक अद्भुत रचना था। वह हमारी सभ्यता की भविष्यसूचक आत्मा समझा जा सकता है। जब हम मान्यताओं (मूल्यों) के सुनिश्चित अधःपतन को देखते हैं, तो हमें 'किंग लियर' नाटक में ड्यूक आफ ऐलबेनी के साथ यह कह उठने का मन होता है, "यह समय का अभिशाप है कि पागल अन्धों का नेतृत्व कर रहे हैं।" क्योंकि हमारे नेताओं को सुदूर ऊंचाइयों से आनेवाला प्रकाश प्राप्त नहीं होता, अपितु वे केवल बुद्धि के पार्थिव प्रकाश को ही प्रतिफलित करते हैं, इसलिए उनका भी भाग्य ल्युसीफर (शैतान) का सा ही होगा और उन्हें बुद्धि के अभिमान के कारण विनाश के गर्त में गिरना होगा।

किन्तु मनुष्य, अभिमानी मनुष्य

अपने तुच्छ और क्षुद्र अधिकार से भरा,

जिसका उसे सबसे अधिक निश्चय है,

उसी के विषय में सबसे अधिक अज्ञानी;

उसका भंगुर सार एक क्रुद्ध वानर की भांति

उच्च स्वर्ग के सम्मुख ऐसी विचिल करतूतें करता है

कि देखकर देवदूतों को रोना आ जाए ![13]

वह समझता है कि वह सब वस्तुओं का शिरोमणि है और उसे भौतिक और यान्त्रिक तथा मूर्त और दृश्य में अन्धविश्वास है। उद्योग और वाणिज्य के उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बजाय सम्पत्ति और लाभ हो गए हैं। सत्य, शिव और सुन्दरता का संसार परमाणुओं के आकस्मिक संयोग से बना हुआ घोषित किया जाता है और बतलाया जाता है कि इसका अन्त भी हाइड्रोजन गैस के वैसे ही बादलों के रूप में होगा, जैसे बादलों से यह बना था। बुद्धिवाद, जो प्राचीन धर्म-सिद्धान्तों को अक्षरशः सत्य स्वीकार न करने की सीमा तक बिलकुल उचित था, इस विश्वव्यापी कल्पना में आकर समाप्त हुआ है कि परमात्मा की वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मनुष्य अपनी अनन्त सत्तालोलुपता और पाशविक संकल्प के साथ दिय विशेषाधिकारों का छल से उपभोग कर रहा है और वह सार्वजनिक मताधिकार, बड़े पैमाने पर उत्पादन और रोटरी क्लब की सेवाओं पर आधारित एक नये संसार की रचना करने का प्रयत्न कर रहा है और इसके लिए वह बीच-बीच में अधिकृत रूप से उस परमात्मा की भी स्तुति करता जाता है, जिसके विषय में उसे पूरी तरह निश्चय नहीं है। निर्मूल धर्मनिरपेक्षता या मनुष्य और राज्य की पूजा, जिसमें धार्मिक भावना का हल्का-सा पुट दे दिया गया है, आधुनिक युग का धर्म है। जिन सिद्धान्तों में इस बात पर आग्रह किया गया है कि मनुष्य को केवल रोटी से ही जीवित रहना चाहिए, वे आध्यात्मिक जगत् के साथ मनुष्य के सम्बन्धों का विच्छेद कर रहे हैं तथा वर्ग और जाति, राज्य और राष्ट्र के लौकिक समुदायों के साथ उसका पूर्णतया एकीकरण कर रहे हैं। उसे अपने चिरपीषित स्वप्नों और आधिविद्यक चिन्तनों से दूर हटाया जा रहा है और पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बनाया जा रहा है। जो लोग भौतिकवाद का आधिविद्यक विश्वास के रूप में खंडन भी करते हैं और धार्मिक होने का दावा करते हैं, वे भी जीवन के प्रति भौतिकवादी रुख को अपनाते हैं। वे वास्तविक मान्यताएं (मूल्य), जिन्हें लेकर हम जी रहे हैं, चाहे हम ऊपर से कुछ भी क्यों न कहें, वे ही हैं, जो हमारे शत्रुओं की हैं; और वे हैं, सत्ता की तीव्र लालसा, क्रूरता का आनन्द और प्रभुत्व का अभिमान। सारा संसार उस वेदना के चीत्कार से भरा हुआ है, जो युगों को व्याप्त करके न्याय के लिए पुकार रही है।

यदि अनेक अतृप्त कामनाएं न हों, जिनमें से सबकी सब भौतिक स्तर की नहीं हैं, तो धर्म अफीममिश्रित निःसंज्ञ करनेवाली ओषधि का काम नहीं कर सकता। अच्छा भोजन, नरम गद्दे और बढ़िया कपड़े ही हमें सन्तुष्ट करने के लिए काफी नहीं हैं। दुःख और असन्तोष केवल गरीबी के कारण ही पैदा नहीं होते। मनुष्य एक विचित्र प्राणी है जो दूसरे पशुओं से मूलतः भिन्न है। उसकी दृष्टि का क्षितिज बहुत दूर तक है; उसमें अजेय आशाएं, सृजनशील ऊर्जाएं और आध्यात्मिक शक्तियां हैं। यदि इन सबका विकास न होने पाए और वे अतृप्त रहें, तो सम्पत्ति से प्राप्त हो सकने वाली सब सुख-सुविधाओं के होते हुए भी उसे यह अनुभव होता रहेगा कि जीवन जीने योग्य नहीं है। महान मानववादी लेखकों ने, शा और वैल्स, आर्नल्ड बैनट और गाल्सवर्दी ने, जो अरुणोदय के अग्रदूत समझे जाते हैं, आधुनिक जीवन की दुर्बलताओं, असंगतियों और निर्बलताओं का अनावरण किया है। परन्तु उन्होंने और अधिक गहरी धाराओं की उपेक्षा कर दी है और कहीं-कहीं उनका गलत निरूपण कर दिया है। चाहे जो भी हो, उन गम्भीरतर धाराओं के स्थान पर उन्होंने कोई नई वस्तु नहीं दी। परम्परा, नैतिकता और धर्म के हटा देने से रिक्त हुए स्थान में कुछ लोगों ने जाति और सत्ता की अस्पष्ट भावनाओं को रखने का प्रयास किया है। आधुनिक मनुष्य का मन रूसो के 'सोशल कंट्रैक्ट' (सामाजिक युगबन्ध), मार्क्स के 'कैपिटल' (पूंजी), डार्विन के 'आन दी ओरिजिन आफ स्पीसीज़' (जातियों के मूल के विषय में) और स्पैंगलर के 'दि डिक्लाइन आफ दी वेस्ट' (पश्चिम का पतन) द्वारा ढला है। हमारे जीवन की बाहरी अव्यवस्था और गढ़बड़ी हमारे हृदय और मन की अस्तव्यस्तता को प्रतिफलित करती है। प्लेटो कहता है, "संविधान तो उन मान्यताओं (मूल्यों) के बाह्य जगत् में प्रतिफलनमान होते हैं, जो मनुष्य के मन में विद्यमान होती हैं।"[14] जिन आदर्शी को हम पसन्द करते हैं और जिन मान्यताओं को हम अपनाते हैं, उन्हें, हम सामाजिक अभिव्यक्ति प्रदान कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि पहले उनमें परिवर्तन किया जाए। हम भविष्य को सुरक्षित करने में केवल उसी सीमा तक सहायता दे सकते हैं, जिस सीमा तक हम अपने-आपको बदलते हैं। हमारे युग में जो वस्तु लुप्त हो गई है, वह आत्मा है; शरीर में कोई विकार नहीं है। हम आत्मा के रोग से पीड़ित हैं। हमें शाश्वत में अपने मूल को खोजना होगा और अनुभवातीत सत्य में फिर विश्वास जमाना होगा, जिसके द्वारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, विसंवादी तत्त्व अनुशासन में आ जाएंगे और जीवन में एकता आ जाएगी और उसका कुछ लक्ष्य बन जाएगा। यदि ऐसा न हुआ तो, जब बाढ़ आएगी और जब तूफान उठेगा और उसकी चोट हमारे मकान पर पड़ेगी, तो वह ढह जाएगा।[15]

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

परन्तु क्या भौतिकवादी का हमसे यह कहना उचित नहीं है कि हम अनुभवगम्य तथ्यों पर और इस संसार की सुनिर्दिष्ट वास्तविकताओं पर अपने पक्ष को आधारित करें? एकमात्न वस्तु, जिसके सम्बन्ध में हम किसी सीमा तक सुनिश्चित हो सकते हैं, यह संसार है। धर्म का दूसरा संसार अर्थात् परलोक सम्भवतः मन की एक कल्पना-मान है; और यदि परलोक का अस्तित्व हो भी, तो 'भी उसके विषय में कुछ भी जाना नहीं जा सकता। सब देशों में आदर्शवादी विचारकों के लिए मार्क्सवाद का आकर्षण बहुत प्रबल रहा है। हममें से अनेक लोग, जो भारत में विद्यमान दशाओं से असन्तुष्ट हैं, सोवियत धारणा की ओर आकृष्ट होते हैं, जिसमें वर्गहीन समाज की प्रशंसा की गई है, जिसमें किसानों की जनसंख्या के लिए उद्योगवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है और जिसमें कामगर के महत्त्व को बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करने के लिए जनसमूह-मनोविज्ञान की अद्भुत तकनीक का उपयोग किया गया है। सोवियत रूस ने, जो पृथ्वी पर स्वर्ग का निकटतम रूप है, अपने लक्ष्य के प्रति अर्थात् संसार के प्रत्येक भाग में एक नये ढंग के राज्य की स्थापना के प्रति सचेत रहते हुए विद्यमान व्यवस्था के प्रति अपनी अवज्ञा लक्ष्य की इतनी आवेशपूर्ण दृढ़ता और उपायों की विभिन्नता के साथ प्रस्तुत की कि लोगों को यह भ्रम हो गया कि उसके अस्तित्व का उद्देश्य केवल विध्वंसकारी प्रचार ही है। इस चुनौती के कारण उतनी ही उच्च और तुमुल प्रतिक्रिया भी हुई, जिसके फलस्वरूप तथ्यों को जान पाना ही कठिन हो गया। इससे पहले कोई भी सामाजिक वाद-विवाद इससे अधिक शोरगुल और कोलाहलपूर्ण सिद्धान्तवाद के साथ नहीं किया गया था। फिर भी उसके कठोर से कठोर आलोचक भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि सोवियत रूस एक महान परीक्षण है, जो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रान्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह पृथ्वी के स्थल भाग के छठे हिस्से पर बसी हुई लगभग 20 करोड़ जनता के सम्पूर्ण समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रचना को कुछ सामाजिक विचारकों द्वारा प्रतिपादित समाज के सिद्धान्तों के अनुसार नये रूप में ढालने का प्रयत्न है। दो दशाब्दियों में वहां से ज़मींदार और पूंजीपति लुप्त हो गए हैं और व्यक्तिगत नवारम्भ (उद्यम) केवल किसानों और कारीगरों के छोटे पैमाने के कार्यों तक ही सीमित रह गया है।

संसार के लिए साम्यवाद की पुकार में धर्म का आवेश है। साम्यवाद विद्यमान बुराइयों को चुनौती देता है, कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट और सुनिश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत करता है और आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं का एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का दावा करता है। गरीबों और पीड़ितों के लिए इसकी चिन्ता, सम्पत्ति और उन्नति के अवसरों के और अधिक उचित वितरण के लिए इसकी मांग, और जातीय समानता पर इसके आग्रह के द्वारा यह हमें एक ऐसा सामाजिक सन्देश देता है, जिससे सब आदर्शवादी सहमत हैं। परन्तु इसके सामाजिक कार्यक्रम से सहानुभूति होने का यह अर्थ नहीं है कि हम जीवन के मार्क्सवादी दर्शन को, चरम वास्तविकता की उसकी नास्तिक धारणा को, और मनुष्य के सम्बन्ध में उसके प्रकृतिवादी दृष्टिकोण को, और व्यक्तित्व की पवित्रता के प्रति उसकी अवज्ञा को भी स्वीकार करते हैं। सामाजिक क्रांति के प्रभावी उपकरण के रूप में मार्क्सवाद से सहानुभूति रखना एक बात है और उसकी आधिविद्यक पृष्ठभूमि को स्वीकार करना दूसरी बात।

मार्क्सवाद उसके अनालोचक (अन्ध) समर्थकों और कट्टर विरोधियों, दोनों के लिए ही एक धर्म-सा बन गया है। मार्क्सवाद का महत्त्वपूर्ण दावा यह है कि यह वैज्ञानिक है। यह इलहाम के रूप में प्रकट हुआ सिद्धान्त नहीं है, अपितु तथ्यों का वस्तुरूपात्मक अध्ययन है। कई शताब्दी पहले विज्ञान विद्वत्तावाद से अलग हो गया था। विद्वत्तावादी लोग अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए स्फुरणाप्राप्त और इसीलिए भ्रमातीत समझे जानेवाले लोगों की पुस्तकों से उद्धरण दिया करते थे। जब मार्क्स ने कहा कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, तो उसका अर्थ यह था कि मैं किसी भी सिद्धान्त को अन्तिम और पूर्ण और सुदृढ़ रूप से स्वीकार करने की शपथ नहीं ले चुका हूं। "मार्क्सवाद केवल अस्थायी सत्य को प्रस्तुत करता है।" रोज़ा लक्सम्बर्ग ने गहरी अन्तर्दृष्टि के साथ लिखा, "यह आमूलचूल तर्कप्रधान है और इसके विनाश के बीज इसीमें विद्यमान है।" किन्तु दुर्भाग्य से मार्क्सवादियों ने सब सिद्धान्तवादी प्रणालियों की भांति उसको व माननेवालों को द्रोही ठहराने की तकनीक को अपनाया। फासिस्ट की दृष्टि में कम्युनिस्ट नीच, काफिर और कम्युनिस्ट की दृष्टि में पूंजीपति शैतान का भाई है। हम सब स्वयं देवदूत हैं और हमारे विरोधी शैतान हैं। यदि आप सच्चे धर्म को नहीं मानते, तो आपकी निष्ठा और आज्ञा- पालन, आपका साहस और ईमानदारी, आपकी भक्ति और उत्च्य हृदयता, सब पाप हैं। हम हो पार हो गए हैं, और आप बीच धार में खूब रहे हैं। संदेह करना या प्रश्न करना अपराध है, जिसका दंड उत्पीड़न शिविरों की यन्त्रणाओं द्वारा दिया जाना चाहिए।

हमें मार्क्सवाद को धर्म मानने की आवश्यकता नहीं है, अपितु हमें इसे मन की शिष्टता और आत्मा की विनय के साथ देखना चाहिए, जो कि विज्ञान के विद्यार्थी की विशेषताएं हैं। मार्क्सवाद का सामाजिक कार्यक्रम मानव जाति की वास्तविक आवश्यकताओं और आधुनिक तकनीकी साधनों द्वारा उत्पादन की आवश्यकताओं के अधिक उपयुक्त है। समाजवाद की मांग एक नैतिक मोग है, परन्तु इसे वैज्ञानिक आवश्यकता का रूप देने के लिए यह युक्ति दी जाती है कि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की धारणा से ऐतिहासिक प्रक्रिया की अपेक्षाकृत अधिक सन्तोषजनक व्याख्या हो जाती है। मार्क्सवादी विचारधारा के मुख्य तत्त्व मूल्य का सिद्धान्त, जिसमें उन पद्धतियों का वर्णन किया गया है, जिनके द्वारा पूंजीपति कामगरों का शोषण करते है, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की धारणा, इतिहास की आर्थिक दृष्टि से व्याख्या, प्रगति का वर्ग- सिद्धान्त और कामगरों की सत्ता प्राप्त करने के लिए उपाय के रूप में क्रान्ति की वकालत हैं।

श्रमिक-वर्ग की दृष्टि में पूंजीपति का लाभ अतिरिक्त मूल्य (सरप्लस वैल्यू) होता है, जिसे कामगर उत्पन्न करते हैं और जिसे मध्यमवर्ग (बुर्जुआ) चुरा लेता है। परन्तु पूंजीपतियों का विश्वास है कि लाभ तो उद्यम और संगठन की योग्यता का वैध पुरस्कार-मान है। मार्क्सवाद के मूल्य के सिद्धान्त के विषय में, जो आलोचना की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है, कुछ कहने का मैं अपने-आपको अधिकारी नहीं मानता। परन्तु जिन लोगों को मार्क्सवादी दर्शन से बहुत अधिक सहानुभूति है, उनका भी यह विचार है कि "यह तथ्यों से विसंगत है और आत्मसंगत नहीं है।"[16]

मार्क्स ने हेगल की द्वन्द्वात्मक पद्धति को अपनाया है और उसने ब्रह्माण्ड के विकास को इस रूप में देखा है कि यह भौतिक तत्त्व का द्वन्द्वात्मक शैली पर प्रस्फुटन मात्र है। उसकी अधिविद्या (मैटाफीज़िक्स) भौतिकवादी है और उसकी पद्धति द्वन्द्वात्मक है। मार्क्स अपने आधिविद्यक भौतिकवाद के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता। वह इतिहास की भौतिकवादी धारणा या समाजिक तत्त्व की आर्थिक कारणता की चर्चा करता है और उसका विचार है कि वे आधिविद्यक भौतिकवाद के परिणाम हैं; परन्तु ये दोनों परस्पर बिलकुल असम्बद्ध हैं।[17]

अपने 'फ्यूअरबाख पर ग्यारह निबन्ध' में मार्क्स ने यह युक्ति प्रस्तुत की है कि "पहले के सब भौतिकवादों में- जिनमें फ्यूअरबाख का भौतिकवाद भी सम्मिलित है- मुख्य बुटि यह है कि जब विषय (गैगनस्टैण्ड), वास्तविकता, अनुभवगम्यता का निरूपण केवल विषय (ऑब्जेक्ट) के रूप नि के अन्तर्गत या रूपचिन्तन (ऐनशाउंग) के अन्तर्गत किया गया है, परन्तु मानवीय अनुभूतिशीर भू गतिविधि या व्यवहार के रूप में नहीं, कर्ताश्रित (सब्जेक्टिव) रूप में नहीं।" इससे यह निष्कार निकला कि आदर्शवाद ने सक्रिय पक्ष को भीतिकवाद के विरोध में विकसित किया। दूसरे शब्दों में, भौतिकवाद के अन्य प्रकारों में भौतिक तत्त्व की धारणा अनुभूति की धारणा के साथ जुड़ी हुई थी। भौतिक तत्त्व को अनुभूति का कारण और साथ ही साथ अनुभूति का विषय भी माना जाता था; और अनुभूति एक निष्क्रिय वस्तु थी, जिसके द्वारा मन बाह्य जगत् के प्रभावों को ग्रहण करता था। प्रभावों का निष्क्रिय ग्रहण जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। भौतिक तत्त्व मन की गतिविधि को जागरित करता है और भौतिक तत्व, जिस रूप में हम उसको समझते हैं, मानवीय उपज है। प्रारम्भिक से प्रारम्भिक ज्ञान में भी मन सक्रिय रहता है। हम आसपास की परिस्थितियों को दर्पण की भांति केवल प्रतिबिम्बित नहीं कर रहे होते, अपितु उन्हें परिवर्तित भी कर रहे होते हैं। किसी वस्तु को जानना उसका प्रभाव ग्रहण करना-भर नहीं है, अपितु उसके ऊपर सफलतापूर्वक क्रिया करने में समर्थ होना है। सब प्रकार के सत्य की परख क्रियात्मक है। क्योंकि जब हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं, तो हम उसे परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए सत्य में स्थितिशीलता बिलकुल नहीं है। वह निरन्तर परिवर्तित और विकसित होता रहता है। जिसे आजकल सत्य का परिणामवादी स्वरूप कहा जाता है, मार्क्स उसीको स्वीकार करता है। वह ज्ञान को वस्तुओं के ऊपर की जा रही क्रिया मानता है। यह कार्य है, जिसकी व्याख्या भौतिक शक्तियों के नियंत्रण और रूपान्तरण के रूप में की गई है। परन्तु ज्ञान अपने-आपमें एक बहुमूल्य वस्तु है। मनुष्य भौतिक तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और उसपर केवल प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। ज्ञान का उद्देश्य अपने-आपमें अन्तिम है। एक सुनिश्चित और पूर्ण प्रकार का ज्ञान ऐसा होता है, जिससे हमारे ज्ञानात्मक पक्ष की गंभीर से गंभीर महत्त्वाकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं।

मार्क्स अपने भौतिकवाद को द्वन्द्वात्मक कहता है, क्योंकि उसमें प्रगतिशील परिवर्तन का सारभूत सिद्धान्त विद्यमान है। इसे भौतिकवादी कहा गया है, इसलिए नहीं कि यह मन के अस्तित्व को भौतिक तत्त्व के एक व्युत्पन्न गुण के रूप में मानने के सिवाय, अस्वीकार करता है या मन के ऊपर भौतिक तत्त्व की सर्वोच्चता पर ज़ोर देता है, बल्कि इसलिए कि यह मानता है कि विचार वस्तुओं पर क्रिया करके, उनके रूप और शक्ति में परिवर्तन करके इतिहास पर प्रभाव डालते हैं। वे भौतिक वस्तुएं, जिन्हें मार्क्स सामाजिक परिवर्तन का मुख्य निर्णायक बताता है, प्रकृति का कच्चा माल नहीं है, अपितु मानवीय उपजें हैं, जिनपर मानसिक गतिविधि की छाप पड़ी हुई है। वे केवल प्राकृतिक वस्तुएं नहीं हैं, अपितु वे वस्तुएं हैं जो मानव-मन की शक्ति से अनुप्राणित हैं। वे केवल कोयला, पानी या बिजली नहीं हैं, अपितु हमारा उन तरीकों का ज्ञान है, जिनके द्वारा मानवीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। जब यह कहा जाता है कि उत्पादनशील प्राकृतिक शक्तियों के विकास द्वारा इतिहास की गति का निर्धारण होता है, तब हमें यह ज्ञात रहना चाहिए कि उत्पादनशील शक्तियों के अन्तर्गत न केवल भूमि की उर्वरता, धातुओं के गुण, सूर्य की ऊष्मा, भाप की शक्ति और बिजली-जैसी प्राकृतिक शक्तियां हैं, अपितु मानव-मन की शक्ति भी है। मार्क्स को विवश होकर मनुष्य की बुद्धि को उत्पादनशील शक्तियों से अलग रखना पड़ा है, क्योंकि उसने इसे विचारधारात्मक ऊपरी ढांचे के अन्तर्गत रखा है, जो एक परिणाम है, एक गौण तत्त्व। और यद्यपि उत्पादक शक्तियां पृथ्वी पर अनेक शताब्दियों से विद्यमान थीं, पर आर्थिक उत्पादन के लिए वे तभी उपलब्ध हो पाईं, जब मनुष्य की बुद्धि ने उन्हें खोज निकाला और उन्हें उत्पादन के प्रयोजन के अनुकूल ढाल लिया। इस समय भी ऐसी अनेक प्रकृति की शक्तियां हो सकती हैं, जिनकी अभी खोज नहीं हुई है, जिनका पता चलना अभी शेष हैं और जिनका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जा सकेगा, जिनका हमें अभी गुमान भी नहीं है। औज़ार बनाने, पशु पालने और कृषि प्रारम्भ करने से लेकर भाप और बिजली के उपयोग तक, उत्पादनशील शक्तियों की खोज और उपयोग सबके सब मानवीय मन, कल्पना और उद्देश्य के ही कार्य हैं। उत्पादनशील शक्तियां स्वयमेव विकसित नहीं हो जातीं। यद्यपि मार्क्स जहां-तहां भौतिक को उत्पादनशील शक्तियां, और मानसिक को भौतिक के ऊपरी ढांचे का प्रतिबिम्ब मात्र, आर्थिक हलचल द्वारा फेंकी जा रही छाया-मात्र, मानता है, फिर भी उसका मुख्य इरादा इन दोनों को ही उत्पादनशील शक्तियों की प्रकृति में समाती हुई मानने का है। उदाहरण के लिए, औजारों का निर्माण मानव जाति के बौद्धिक जीवन का एक अंग है।

मार्क्स अपने सिद्धान्त को 'भौतिकवादी' इसलिए कहता है, जिससे हेगल के आदर्शवाद से उसका वैषम्य स्पष्ट हो सके; आदर्शवाद की दृष्टि में यह घटनाओं का जगत् विशुद्ध 'विचार' के जगत् की छाया-मान है। हेगल के विरोध में मार्क्स का यह मत है कि मन और प्रकृति सकारात्मक (पॉज़िटिव) तत्त्व हैं, 'विचार' के सारहीन प्रतिबिम्ब-भर नहीं। इसके अतिरिक्त, हेगले की दृष्टि में, परिवर्तन केवल रूप का भ्रम है, जबकि मार्क्स के लिए परिवर्तन ही वास्तविकता का सार है। जिन वस्तुओं को हम देखते, छूते और अनुभव करते हैं, वे वास्तविक हैं और वे निरन्तर परिवर्तित हो रही हैं; और ये परिवर्तन उनके आन्तरिक अंग हैं, उनपर 'परम सत्ता' (एब्सोल्यूट) द्वारा थोपे गए नहीं हैं। मार्क्स अनुभवसिद्ध मन और वस्तुओं की वास्तविकता में विश्वास करता है, जो हेगल के यहां 'परम सत्ता' में डूबी हुई हैं। फ्यूअरबाख पर अपनी तीसरी टिप्पणी में वह अपरिष्कृत भौतिकवादी दृष्टिकोण का खण्डन करता है, "भौतिकवादी यह सिद्धान्त, कि मनुष्य परिस्थितियों और शिक्षा की उपज हैं और यह कि इसलिए बदले हुए मनुष्य अन्य बदली हुई परिस्थितियों और बदली हुई शिक्षा की उपज हैं, इस बात को भूल जाता है कि परिस्थितियों को मनुष्य बदलते हैं और इस बात को कि स्वयं शिक्षक को भी शिक्षित किया जाना होता है।" मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन प्रकृति, समाज और मानवीय बुद्धि की पारस्परिक क्रिया द्वारा होता है।

मार्क्स के कथनानुसार भौतिक तत्त्व (मैटर) ब्रह्माण्डीय वास्तविकता का सार है। पर हमें इस नाम से भ्रम में न पड़ना चाहिए। वास्तविकता का अन्तिम मूल तत्त्व ठोस, अचल और अचेतन भौतिक तत्त्व नहीं है। वह तो आत्मा का ही सार है, जो स्वतः सक्रिय गति है। भौतिक तत्त्व को स्वतः गतिशील, स्वतः स्पन्दनशील और स्वतः प्रवर्तित बताना उसमें उन गुणों का आरोप करना है, जो भौतिक नहीं हैं, अपितु सजीव और आत्मिक हैं। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी की दृष्टि में भौतिक तत्त्व मन का विलोम नहीं है। उसमें न केवल मन की गर्भित शक्तियां और सम्भावित आशाएं हैं, अपितु उसका स्वरूप भी मन का-सा ही है। यह भौतिक तत्त्व के अस्तित्व का ही एक अंग है कि वह गति करता है। द्वन्द्वात्मक विकास उसकी सारभूत और आवश्यक अभिव्यक्ति है। यदि वस्तुतः कोई अन्तवर्ती आदर्श है, भौतिक तत्त्व में जीवन और मन को उत्पन्न करने की अन्तःप्रेरणा है, तो प्रारम्भिक मूल तत्त्व केवल भौतिक तत्त्व, जिस रूप में कि साधारणतया उसे समझा जाता है, नहीं है।

मार्क्स की रुचि हमारे सम्मुख विश्व-ब्रह्माण्ड का सिद्धान्त प्रस्तुत करने की ओर उतनी नहीं है, जितनी कि ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझने के लिए हमें एक संकेत-सूल प्रदान करने की ओर है। परमाणु के विश्लेषण और ग्रहों की उत्पत्ति की ओर उसका ध्यान नहीं है। उसका सम्बन्ध ऐतिहासिक घटनाओं से है; और इतिहास इस दृष्टि से प्राकृतिक प्रक्रियाओं से भिन्न है कि यह किन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति में तत्पर मनुष्यों की गतिविधि है। प्रकृति में हमारा वास्ता अचेतन अन्धी प्राकृतिक शक्तियों की पारस्परिक क्रिया से पड़ता है। प्राकृतिक घटनाएं चेतनापूर्वक संकल्पित कार्य नहीं हैं। मानवीय बर्ताव में हम इच्छा से विचार करते हैं और संकल्प से कार्य करते हैं और फिर भी परिणाम सदा वे नहीं होते, जिनका कि हमारा इरादा था। दैनिक जीवन में जो विरोधी शक्तियां मनुष्यों को प्रेरित करती हैं, उनके परिणामस्वरूप ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो हमारी चाही हुई स्थितियों से भिन्न होती हैं। ऐतिहासिक कार्य दैवयोग के परिणाम नहीं होते। हम यह नहीं कह सकते कि कोई बात किसी भी समय हो सकती थी। भले ही हम पहले की सब परिस्थितियां न जानते हों, पर हम यह मानते हैं कि सब कार्यों के कारण होते हैं, और मानव- मन के आदर्श भी उन कारणों में हैं। जो शक्तियां इतिहास की प्रक्रिया का निर्धारण करती हैं, वे विशुद्ध रूप से भौगोलिक या प्राणिशास्त्रीय नहीं हैं। जलवायु, स्थानवृत्त (टॉपोग्राफी), मिट्टी और जाति उन उपादानों में से हैं, जो ऐतिहासिक परिवर्तनों को सीमित करते हैं, किन्तु वे उनका निर्धारण नहीं करते। मानव-समाज किन्हीं अन्य सिद्धान्तों के अनुसार बदलता है।

यदि हम कहें कि वास्तविक ही बुद्धिसंगत है तो हमें केवल इतना करना शेष रह जाता है। कि जो कुछ जैसा है, उसे वैसा ही बनाए रखें। उस दशा में हमारा रुख रूढ़िवादी होगा। यदि, दूसरी ओर, हम यह मानें कि बुद्धिसंगत ही वास्तविक है, तो हमारा प्रयत्न यह होगा कि विद्यमान व्यवस्था में बुद्धिसंगतता का अंश और जोड़ा जाए, और तब हमारा रुख सुधार या क्रान्ति का होगा। मार्क्स ने इनमें से दूसरे दृष्टिकोण को अपनाया है। इसमें संसार को और मानवीय स्वतन्त्रता की वास्तविकता को बदल डालने की आवश्यकता मान ली गई है। यदि हमारे कार्यों का निर्धारण हमारे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु द्वारा होता है, तो वे हमारे कार्य नहीं हैं।

हेगल के यहां द्वन्द्व तर्क का ही एक अंग है। 'विचार' का विकास विरोधों की अनवरत गति द्वारा पूर्ण होता है। प्रत्येक विचार में सत्य का एक पहलू विद्यमान रहता है और वह हमें अपने प्रतिपक्षी विचार की ओर ले जाता है, और वह प्रतिपक्षी विचार भी आंशिक सत्य ही होता है। इन दोनों के विरोध में से एक नया और उच्चतर विचार उठ खड़ा होता है। वह फिर अपने प्रतिपक्षी विचार को और उसके साथ विरोध को उत्पन्न करता है। यह पक्ष (थीसिस), प्रतिपक्षता (ऍटिथीसिस), और संश्लेषण (सींथेसिस) की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, जब तक कि वह लक्ष्य, जो पूर्ण सत्य है, और सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है, प्राप्त नहीं हो जाता। हम 'अस्तित्व' के विचार से प्रारम्भ करते हैं; उसके बाद स्वभावतः 'अनस्तित्व' का विचार आता है। इन दोनों परस्पर-विरोधी विचारों के संघर्ष में से एक नया और उच्चतर विचार उत्पन्न होता है, जिसमें यह विरोध समाप्त हो जाता है। 'अस्तित्व' और 'अनस्तित्व' का विरोध 'हो जाने' के विचार में समाप्त हो जाता है। यह नया विचार हमें एक नये प्रतिपक्ष तक ले जाता है और उसके बाद वह प्रतिपक्ष हमें एक नये और उच्चतर विचार तक ले जाता है, जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का समन्वय हो जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, जब तक कि हम 'परम विचार' (ऐब्सोल्यूट आइडिया) तक नहीं पहुंच जाते। हेगल के अनुसार यही 'विचार का आत्मविकास' है। अपनी इसी पद्धति का प्रयोग करते हुए हेगल बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से सारे दर्शन, इतिहास और प्राकृतिक विज्ञान तक को पुष्ट करता है। हेगल की दृष्टि में, इतिहास मन का अनवरत आत्म-अनुभव या आत्म-स्थूलीकरण (सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप में आना) है और इसलिए उसे अनिवार्यतः अपने- आपको द्वन्द्वात्मक पद्धति से विकसित करना और अपने-आपको पूर्ण करना होता है।

मार्क्स द्वन्द्वात्मक पद्धति का प्रयोग विचारों के क्षेत्र में या विचारों के आत्मविकास पर नहीं करता, अपितु समाज के भौतिक विकास पर करता है। वह ऐतिहासिक विकास को, उसके परिवर्तनों और उसकी विरोधी प्रवृत्तियों को परखता है और बताता है कि इतिहास के विकास की परम्परा वस्तुतः विरोधों की एक परम्परा में से होती हुई निरन्तर प्रगति की प्रक्रिया है। कोई भी विद्यमान स्थिति हमें अपने प्रतिपक्ष की ओर ले जाती है और उनके विरोध के कारण समाज की एक उच्चतर स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें वे विरोध समाप्त हो जाते हैं।

हेगल और मार्क्स, दोनों ही मानते हैं कि इतिहास का विकास द्वन्द्वात्मक है। अन्तर इतना है कि जहां हेगल का विश्वास है कि इतिहास में 'परम मन' अपने आपको स्थूल रूप में प्रकट कर रहा है, और घटना-जगत् तो केवल उसकी बाह्य अभिव्यक्ति है, वहां मार्क्स का मत है कि ऐतिहासिक घटनाएं प्रमुख हैं और उनके विषय में हमारे विचार गौण वस्तु हैं। 'कैपिटल' के दूसरे संस्करण की भूमिका में मार्क्स भौतिकवादी द्वन्द्व और आदर्शवादी द्वन्द्व के अन्तर पर बल देता है। वह कहता है, "मेरी अपनी द्वन्द्वात्मक पद्धति हेगल की द्वन्द्वात्मक पद्धति से न केवल मूलतः भिन्न है, अपितु वह उसकी ठीक विलोम है। हेगल की दृष्टि में विचार प्रक्रिया (जिसे वह वस्तुतः एक स्वतन्त्र वस्तु के रूप में बदल देता है और उसे विचार- आइडिया - नाम देता है) वास्तविक की सृजक है; और उसकी दृष्टि में वास्तविक जगत् 'विचार' की केवल बाह्य अभिव्यक्ति है। दूसरी ओर, मेरी दृष्टि में विचार भौतिक तत्त्व से पृथक् कोई वस्तु नहीं है। भौतिक तत्त्व ही जब मानव-मस्तिष्क में स्थानान्तरित और रूपान्तरित हो जाता है, तब विचार बन जाता है। यद्यपि हेगल के हाथों में पड़कर द्वन्द्व का सिद्धान्त रहस्यमय बन गया, परन्तु इतने से, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि सबसे पहले हेगल ने ही द्वन्द्व की गति के सामान्य रूपों का सर्वांग सम्पूर्ण और पूर्णतया संज्ञान रीति से प्रतिपादन किया। हेगल की रचनाओं में द्वन्द्व सिर के बल उल्टा खड़ा है। यदि आप उसकी बुद्धिसंगत गिरी (तत्त्व) को खोज निकालना चाहते हैं, जो रहस्य के जाल में छिपी हुई है, तो आपको उसे उलटकर सीधा खड़ा करना होगा।"[18] हेगल हमारे सामने विचारों के विकास को तर्कशास्त्र की दृष्टि से और अनिवार्य शाश्वत व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है और पश्चाद्वतीं लौकिक रूप को आभास या छाया बताता है। हेगल ने द्वन्द्व के जो-जो नियम निश्चित किए, वे सबके सब मार्क्स ने स्वीकार कर लिए। विचार के स्थान पर भौतिक तत्त्व को रखने के कारण दार्शनिक आदर्शवाद का स्थान क्रान्तिकारी विज्ञान ने ले लिया है। मार्क्स और हेगल, दोनों की ही दृष्टि में इतिहास का विकास तर्कसंगत है; और हेगल के मामले में इसे ठीक भी समझा जा सकता है, क्योंकि उसके लिए तो मन ही चरम वास्तविकता है। मार्क्स के लिए भौतिक तत्त्व चरम वास्तविकता है और भौतिकवादी के लिए यह सोच पाना अधिक दुष्कर है कि संसार किसी तर्कसंगत नियम के अनुसार विकसित हो रहा है। मार्क्सवादी यह मान लेते हैं कि बाह्य जगत् एक प्रचण्ड अनिवार्यता के साथ ठीक उसी दिशा में बढ़ा चला जा रहा है, जिस और वे चाहते हैं। उनके कथनानुसार संसार एक साम्यवादी समाज के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार का समाज एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। यह भौतिक विश्व का बिलकुल उपहार जैसा प्रतीत होता है। मार्क्स लिखता है, "कामगर वर्ग को किसी आदर्श को प्राप्त नहीं करना है; उन्हें तो केवल एक नये समाज के तत्त्वों को स्वतंत्नभर कर देना है।" पूंजीवादी प्रणाली के नियम, "लौह-कठोर अनिवार्यता के साथ अपरिहार्य परिणामों की ओर अग्रसर होते हैं।" ऐंजिल्स लिखता है, "जितनी सुनिश्चितता के साथ गणित के किसी एक दिए हुए साध्य से दूसरे साध्य का अनुमान किया जा सकता है, उतनी ही सुनिश्चितता के साथ विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों और राजनीतिक अर्थ-व्यवस्था के सिद्धान्तों से हम क्रान्ति का अनुमान कर सकते हैं।" यह दृष्टिकोण कि तथ्य और आदर्श, अस्तित्व और मान्यताएं (मूल्य) एक-दूसरे के अनुकूल ढले हुए हैं, कम से कम वैज्ञानिक सत्य नहीं है। यह केवल एक आनुमानिक उपकल्पना (हाइपोथीसिस) है, एक विश्वास की वस्तु ! हमें क्यों यह मान लेना चाहिए कि विश्व की शक्तियां हमारी इच्छाओं का समर्थन करती हैं? मार्क्स को फ्यूअरबाख के इस कथन को दोहराने का बड़ा चाव है कि "अधिविद्या-वेत्ता (मैटाफीज़ीशियन) छद्मवेश में पुजारी होता है।" मार्क्स जब यह कहता है कि उसका मानवीय समाज का आदर्श संसार के ताने-बाने में ही रमा हुआ है, तो वह स्वयं भी दार्शनिक बन रहा होता है। इसमें हमें धार्मिक प्रवृत्ति का चिह्न दृष्टिगोचर होता है।

यद्यपि मार्क्स का कथन है कि उसके विचार वास्तविकता पर आधारित हैं, अटकलबाज़ी पर नहीं, फिर भी यह स्पष्ट है कि वह हमारे सम्मुख (वास्तविकता की) एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करता है, जो उसके सिद्धान्त के साथ मेल खाए। जब वह कहता है कि समाज सामन्तवाद से पूंजीवाद की ओर और पूंजीवाद से समाजवाद की ओर बढ़ता है, तब वह ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा होता है, जिनके अन्तर्गत अनगिनत तथ्य समा सकते हैं। किसी भी ऐतिहासिक काल को घटनाओं के यथोचित बनाव द्वारा किसी एक या किसी दूसरी प्रवृत्ति का सूचक प्रदर्शित किया जा सकता है। उन्नीसवीं शताब्दी को मध्यमवर्ग के प्रभुत्व का काल भी समझा जा सकता है, या उद्योगवाद या साम्राज्यवाद का युग भी, या राष्ट्रीयता या उदारता का युग भी; यह सब इस बात पर निर्भर है कि हम किन धाराओं पर बल देना चाहते हैं, या व्यक्तिगत रूप से किन धाराओं को सबसे महत्त्वपूर्ण समझते हैं। बीसवीं सदी की व्याख्या, उपयुक्त घटनाओं को चुनकर हम इस रूप में भी कर सकते हैं कि यह उन्नीसवीं शताब्दी से ठीक उल्टी है; या फिर कुछ अन्य घटनाओं पर बल देकर हम यह भी दिखा सकते हैं कि इसमें उन्नीसवीं शताब्दी की प्रवृत्तियां ही आगे बढ़ रही हैं। संभव है, यह सब बहुत रोचक हो, किन्तु यह वस्तुरूपात्मक दृष्टि से सत्य न होगा। इतिहास तथ्यों का स्मरण-'भर नहीं है, अपितु उनका वह रूप है, जिसमें कि हम उन्हें देखते हैं। इसमें तथ्यों की व्याख्या भी होती है और चुनाव भी। फिर भी, लार्ड ऐक्टन के शब्दों में, ऐतिहासिक तथ्य और ऐतिहासिक विचार के मध्य यथोचित अनुपात रहना ही चाहिए। मार्क्सवादी प्राचीनकाल का दास-अर्थव्यवस्था के साथ, मध्ययुग का कृषि-दास अर्थव्यवस्था के साथ, आधुनिक युग का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ और भविष्य का 'उत्पादन के साधनों के सामाजिकीकरण' के साथ अभिन्न सम्बन्ध समझते हैं; और यह स्पष्ट विभाजन सब देशों पर लागू नहीं हो सकता। हेगल ने भी, जो इतिहास को इसी रूप में देखता है, मनमौजी वैशिष्ट्य-वर्णन प्रस्तुत किए हैं। एक जगह यूनान का अभिन्न सम्बन्ध 'व्यक्ति की स्वाधीनता' के साथ, रोम का सम्बन्ध राज्य के साथ और रोमन जगत् का सम्बन्ध 'व्यक्ति के सार्वभौम के साथ सम्मिलन' के साथ जोड़ा गया है। पर एक दूसरी जगह पूर्व का अभिन्न सम्बन्ध 'अनन्त' के साथ, प्राचीन यूनान और रोम का सम्बन्ध 'सान्त' के साथ और ईसाई युग का सम्बन्ध 'अनन्त और सान्त के संश्लेषण' के साथ जोड़ा गया है। परन्तु इतिहास किसी पक्के नियम के अनुसार नहीं चलता। ऐतिहासिक विकास अनिवार्यतः विरोधों की श्रृंखला द्वारा आगे नहीं बढ़ता। उन्नति की गति कभी बढ़ती है, कभी घटती है, और वह विभिन्न रूपों में होती है; कभी वह एक स्थिति से उसकी विरोधी स्थिति में संक्रमण द्वारा होती है और कभी एक ही अविच्छिन्न धारा के रूप में आगे बढ़ती रहती है। यह कहना - जैसे कि मार्क्स कहता है कि "विरोध के बिना कोई प्रगति नहीं होती, यही एक नियम है, जिसका कि सभ्यता आज तक पालन करती आई है।" - एक मनमानी बात कह देना है। मार्क्स का मत है कि सामन्तवाद से समाजवाद की ओर संक्रमण मध्यवर्ग के प्रभुत्व और पूंजीवाद में से गुज़र कर होता है; परन्तु जब रूस में समाजवाद की स्थापना हुई, तब वह सामन्तवादी समाज की दशा में था, पूंजीवादी समाज की दशा में नहीं।

प्रगति की अनिवार्यता में मार्क्स का विश्वास है। समाज की गति आगे की ही ओर है। प्रत्येक उत्तरवर्ती सोपान विकास का सूचक है, और अपने पूर्ववर्ती सोपानों की अपेक्षा बुद्धिसंगत आदर्श के अधिक निकट है; बुद्धिसंगत आदर्श वह स्वतन्त्र समाज है, जिसमें न कोई स्वामी होगा न कोई दास, न धनी होंगे न गरीब; जिसमें संसार की वस्तुओं का उत्पादन सामाजिक मांग के अनुसार किया जाएगा; व्यक्तियों की मन की मौज उसमें बाधा न डाल सकेगी और उन वस्तुओं का वितरण बुद्धिसंगत रीति से किया जाएगा। इतिहास की शक्तियां इस प्रकार का विकास करके ही रहेंगी; हम न उसमें सहायता कर सकते हैं और न बाधा डाल सकते हैं। परन्तु इतिहास ह्रास और अधःपतन के उदाहरणों से भरा है और उसे विरोधों में होकर निरन्तर होता हुआ विकास नहीं माना जा सकता। हम इस बात पर पक्का भरोसा नहीं रख सकते कि मानवीय प्रगति अनिवार्य है। यह तो फिर भाग्यवाद में जा पड़ना होगा। किसी भी व्यक्ति यां समाज के जीवन में ठीक उस क्षण का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है, जब तथाकथित विरोधवाला नया समय वस्तुतः प्रारम्भ होता है। इतिहास एक अखंड विद्यमानता (बिकमिंग) है, एक अविराम धारा, जिसके न किसीको आदि का पता है न अन्त का। मार्क्सवादी सिद्धान्त अनुगमनात्मक या व्याप्तिमूलक (इंडक्टिव) सर्वेक्षण का परिणाम नहीं है, अपितु निगमनात्मक या अनुमानात्मक (डिडक्टिव) ढंग का है। मार्क्स हेगल की तर्कप्रणाली को अपने भौतिकवादी दृष्टिकोण के अनुकूल ढाल लेता है।

इस उदार दृष्टिकोण का, कि हमें वर्ग-युद्ध को त्याग देना चाहिए, बल के प्रयोग का परित्याग करना चाहिए, और मानवीय समस्वार्थता और न्याय की भावना को मनाने (तक पहुंच करने) का प्रयत्न करना चाहिए, मार्क्स ने खण्डन किया है। उसका मत है कि यह आशा, कि पूंजीपति- वर्ग को बुद्धिसंगत आग्रह-अनुरोध से मनाया जा सकता है, मिथ्या है। हमारे लक्ष्य उन आर्थिक परिस्थितियों द्वारा निश्चित कर दिए गए हैं, जिनमें हमें रहना पड़ रहा है। हमें पूंजीपतियों से लड़ना है, इसलिए नहीं कि हम उनसे लड़ना चाहते हैं, अपितु इसलिए कि हमें लड़ना होगा ही। हेगल के द्वन्द्व सिद्धान्त की कठिनाइयां उसके मार्क्सवादी रूप में भी विद्यमान हैं। हेगल की दृष्टि में विरोध मुख्य सिद्धान्त है, जो सारी प्रगति का आधार है। अपने सिद्धान्त को पुष्ट करते हुए हेगल 'विरोधी' और 'भिन्न' में घपला कर जाता है। क्रोचे ने अपनी पुस्तक 'व्हाट इज़ लिविंग एण्ड व्हाट इज़ डेड आफ दि फिलासफी आफ हेगल"[19] (हेगल के दर्शन का कौन-सा अंश अभी जीवित है और कौन-सा मर चुका है) में इस बात पर विस्तार से प्रकाश डाला है। प्रकाश और अंधकार एक-दूसरे के विरोधी हैं। वे साथ-साथ नहीं रह सकते। एक के अस्तित्व का अर्थ है दूसरे का अभाव। विरोधी एक-दूसरे का लोप करते हैं। परन्तु 'भिन्न', जैसे सत्य और सौन्दर्य, दर्शन और कला, एक-दूसरे का बहिष्कार नहीं करते। 'सीमा' की धारणा 'निषेध' की धारणा से भिन्न है। निषेध ही प्रकृति का एकमात्न पहलू नहीं है। यदि आर्थिक शक्तियां ऐतिहासिक विकास को नियंत्रित करती हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य शक्तियां नहीं करतीं। आर्थिक आवश्यकता और धार्मिक आदर्शवाद की शक्तियां पारस्परिक क्रिया द्वारा इतिहास के भविष्य का रूप निर्माण कर सकती हैं।

मार्क्स का कथन है कि एक के बाद एक, विरोधों द्वारा विकास तब तक जारी रहेगा, जब तक कि सारी मानव-जाति साम्यवादी न हो जाए। विश्व-साम्यवाद की स्थापना होते ही द्वन्द्वात्मक विकास समाप्त हो जाएगा। हेगल ने इतिहास के द्वन्द्वात्मक विवरण से यह निष्कर्ष निकाला था, कि द्वन्द्वात्मक विकास प्रशियन राज्य की स्थापना होने पर समाप्त हो जाएगा; उसकी दृष्टि में प्रशियन राज्य 'परम विचार' (ऐब्सोल्यूट आइडिया) का पूर्ण मूर्त रूप था। मार्क्स का कधन है कि द्वन्द्वात्मक विकास का उद्देश्य यह (प्रशियन राज्य की स्थापना) नहीं हो सकता। "सामाजिक विकास का राजनीतिक क्रान्ति होना तभी समाप्त होगा, जब ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, जिसमें न अलग-अलग वर्ग होंगे, और न वर्गों में परस्पर-विरोध भाव रहेगा।" मार्क्स हेगल की, यह मान लेने के कारण कि प्रशियन राज्य की स्थापना होते ही विरोध और संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, आलोचना करता है। क्या यह इसलिए कि उसका विश्वास है कि इतिहास का उद्देश्य प्रशियन राज्य की स्थापना से पूर्ण नहीं होगा, अपितु उसके अपने (मार्क्स के) साम्यवाद की स्थापना से पूर्ण हो जाएगा? यदि मानव-समाज का विकास भौतिकवादीशक्तियों की सतत चल रही क्रीड़ा है, जिसमें विरोधों और वर्ग-युद्धों की एक परम्परा द्वारा पूंजीवाद समाप्त हो जाता है और वर्गहीन समानतावादी राज्य की स्थापना होती है, तो यह नया समाज भौतिकवादी शक्तियों द्वारा निर्धारित द्वन्द्वात्मक प्रगति के नियम से छूट कैसे पा जाताहै? और यदि इसे उस नियम से छूट नहीं मिलती, तो क्या इसके विरोध में भी कोई नया प्रतिपक्ष उठ खड़ा होगा ? या भौतिक तत्त्व के जगत् में निसर्गतः विद्यमान नियम अपना उद्देश्य पूर्ण कर चुकने के बाद अपना कार्य करना बन्द कर देंगे, और आपातिक (संकटकालीन) विकास की एक अज्ञात प्रक्रिया द्वारा नये नियमों को जन्म देंगे? यदि द्वन्द्व सारतः क्रान्तिकारी है, तो वह वर्गहीन राज्य की स्थापना के बाद रुक क्यों जाना चाहिए? यदि वर्ग-संघर्षों की समाप्ति के बाद भी आगे विकास की गुंजाइश हो, तो प्रगति के, वर्ग-संघर्षों के अतिरिक्त, अन्य कारण भी अवश्य होने चाहिएं। मार्क्स स्वीकार करता है कि साम्यवादी समाज की स्थापना के बाद भी 'सामाजिक विकास' के लिए गुंजाइश रहेगी। सामाजिक जीवन में और कौन-से ऐसे विरोध हैं, जिनसे उसे (सामाजिक विकास को) प्रेरक शक्ति प्राप्त होगी? साम्यवादी समाज में भी द्वन्द्व का सिद्धांत क्रियाशील रहेगा, भले ही हम विस्तारपूर्वक यह वर्णन नहीं कर सकते कि उसकी क्रिया का ठीक क्या रूप होगा; हम यह कल्पना कर सकते हैं कि उससे आगे प्रगति क्रांतिकारी और समाज-विरोधी न होकर विकासात्मक और सहयोगात्मक होगी। आर्थिक समस्याओं द्वारा आत्मविकास के मार्ग में खड़ी की गई रुकावटें हट जाएंगी और सृजनशील व्यक्तित्वों को उन्नति का पर्याप्त अवसर मिलेगा। भय और विद्वेष, सत्ता के लिए संघर्ष और स्वार्थ की अपेक्षा प्रेम और मित्नता, साहस और अभिमान की भावना अधिक सबल होगी। कष्ट और दुःख होंगे, पर वे उच्चतर स्तर पर होंगे। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था इसलिए अन्यायपूर्ण नहीं है कि यह मनुष्य को दुःखी बनाती है, अपितु इसलिए कि यह उन्हें अमानव बना देती है। मनुष्य का लक्ष्य आनन्द नहीं, अपितु गौरव है।'[20] इतिहास की द्वन्द्वात्मक गति के सिद्धांत में सत्य केवल इतना है कि परस्पर-विरोधी मतों और हितों के संघर्ष और उनके बारे में विचार-विमर्श से सैद्धान्तिक क्षेत्र में नया ज्ञान उत्पन्न होता है और व्यवहार-जगत् में नई संस्थाओं का जन्म होता है, क्योंकि सारी प्रकृति समस्वरता चाहती है और जब तक विसंवादिता (बेमेल स्वर, कलह) का समाधान न हो जाए, वह चैन से नहीं बैठ सकती।

इतिहास की आर्थिक व्याख्या में कहा गया है कि आर्थिक तत्त्व, वह भी विशेष रूप से आर्थिक उत्पादन, आधारभूत वस्तु है और शेष वे सब वस्तुएं, जिन्हें हम संस्कृति, धर्म, राजनीति, सामाजिक और बौद्धिक जीवन कहते हैं, गौण उपज हैं; उनका निर्धारण उत्पादन की प्रणालियों द्वारा होता है और वे उत्पादन की प्रणालियों के तात्कालिक परिणाम हैं। उत्पादन की दशाएं ही समाज का वह आर्थिक ढांचा है, जो सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन का भौतिक आधार है। जब किसी नई शक्ति की खोज या नये तकनीकी आविष्कार के कारण उत्पादन की प्रणाली बदल जाती है, तब उत्पादन की दशाएं भी बदल जाती हैं; वे एक विचारधारात्मक ऊपरी ढांचे की रचना करती हैं, अर्थात् जायदाद, शक्ति और सम्मतियों की दशाओं की। ये फिर उत्पादन की दशाओं को नया रूप देने का कारण बनती हैं और इस प्रकार क्रिया और अन्योन्य क्रिया द्वारा समाज की प्रगति होती है। कठिनाई तब उत्पन्न होती है, जब उत्पादन की भौतिक शक्तियों का उत्पादन की विद्यमान दशाओं से, जायदाद की उस प्रणाली से, जिसके अधीन वे कार्य कर रही हैं, विरोध उठ खड़ा होता है। यह सिद्धांत अपनी सरलता के कारण ही मानने योग्य जान पड़ता है और यह इस कारण और सत्य प्रतीत होने लगता है कि जीवन और इतिहास में आर्थिक तत्त्व का महत्त्व बहुत अधिक है। तथ्यों के कुछ विशिष्ट समूहों का सावधानी से चुनाव करके और कुछ तथ्यों की उतनी ही सावधानी से अपेक्षा करके इस सिद्धांत को तर्कसंगत और निश्चायक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्थिक दशाओं के महत्त्व पर जो बल दिया गया है, वह ठीक है; परन्तु यह सुझाव, कि केवल एकमात्न वे ही इतिहास का निर्धारण करती हैं, गलत है।

अरस्तू ने बहुत समय पहले हमें बताया था कि अच्छी तरह जीने से पहले हमारे लिए जीना ज़रूरी है। पहले हमें भोजन, मकान और कपड़ा चाहिए, उसके बाद ही हम अंकन, चित्त्रण और चिन्तन की बात सोच सकते हैं। जीवन और अच्छे जीवन के विभेद को मार्क्स ने एक सिद्धांत के रूप में विकसित किया है। यह विभेद किस प्रकार सामने आया, इसका विवरण देते हुए ऐंजिल्स ने लिखा है, "मार्क्स ने इस सीधे-सादे तथ्य को (जो उससे पहले विचारधारात्मक झाड़-झंखाड़ों में दबा हुआ था) खोज निकाला कि मानव-प्राणियों को सबसे पहले खाना-पीना, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए, उसके बाद ही वे राजनीति, विज्ञान, कला, धर्म तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं में रुचि ले सकते हैं। इसमें यह अर्थ निहित है कि जीवन-निर्वाह के लिए अविलम्ब आवश्यक साधनों का उत्पादन और उनके द्वारा किसी राष्ट्र या युग के विकास का विद्यमान दौर ही वह नींव (आधार) है, जिसपर राज्य संस्थाएं, वैधानिक दृष्टिकोण, कला-सम्बन्धी और यहां तक कि धार्मिक विचार निर्मित होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इन पिछली वस्तुओं की व्याख्या इन पहली वस्तुओं के आधार पर होनी चाहिए, जबकि साधारणतया इन पहली वस्तुओं की व्याख्या इन पिछली वस्तुओं के आधार पर की जाती रही है।" उत्पादनशील शक्तियां बाकी सबका नियंत्रण करने वाले मुख्य साधन हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि बाकी चीज़ों की व्याख्या मुख्य साधनों द्वारा की जा सकती है। अनिवार्य दशा प्रभावी कारण नहीं होती। परम्परा, प्रचार और आदर्श उन कारणों में से कुछ एक हैं, जो परिवर्तन लाते हैं। मार्क्स उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन की प्रणालियों में भेद करता है। शक्ति प्रणाली बने, इसके लिए मानवीय मस्तिष्क का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। सब नवीन बातें पहले-पहल मानव-मन में विचारों के रूप में आती हैं। दशाएं और कारण एक-दूसरे के साथ इतने घनिष्ठ रूप से मिले-जुले हैं कि उनके सूत्रों को अलग कर पाना कठिन है। यदि आर्थिक शक्तियां स्वयं ही सांस्कृतिक प्रणालियों का निर्धारण करती हों, तो मनुष्य का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता और इतिहास केवल एक भ्रांति बन जाता है। यदि इतिहास घटनाओं की यंत्रचालित-सी परम्परा नहीं है, तो स्पष्ट है कि मनुष्य अपने लक्ष्यों का चुनाव स्वयं करते हैं और उन्हें पूर्ण करने के साधनों का निर्धारण भी खुद ही करते हैं। समाज के आर्थिक ढांचे और समाज को अभिन्न समझना ठीक नहीं है। यह ठीक है कि आर्थिक ढांचा बहुत महत्त्वपूर्ण है, परन्तु केवल वही समाज की एकमात्र वास्तविकता नहीं है। यद्यपि ऐंजिल्स यह स्वीकार करता है कि ऊपरी ढांचे की विविध हलचलें भी ऐतिहासिक संघर्षों की प्रगति पर प्रभाव डालती हैं; परन्तु यह कहकर कि "ये सब हलचलें एक-दूसरी को प्रभावित करती हैं, किन्तु अन्ततोगत्वा असंख्य अवसरों पर आर्थिक हलचल का प्रभाव अवश्य ही दूसरी हलचलों की अपेक्षा अधिक रहता है," वह अपनी स्वीकारोक्ति के मुख्य बिन्दु को वापस ले लेता है। केवल इसलिए कि दूसरे उपकरणों के सम्बन्ध में चिन्तन कर पाना संभव नहीं है, हम यह नहीं मान सकते कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। यह दृष्टिकोण, कि उत्पादन की दशाएं एक विशेष प्रकार की विचारधारा को जन्म देती हैं, जो समय पाकर उत्पादन की नई दशाओं को जन्म देती है, केवल अनुमान (निराधार कल्पना) है। उत्पादन की दशाएं और विचारधारात्मक ऊपरी ढांचा, अलग- अलग पालियों में (बारी-बारी से) काम नहीं करते। वे साथ-साथ विद्यमान रहते हैं और साथ-साथ काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम यह नहीं कह सकते कि विचारधारात्मक ऊपरी ढांचा उत्पादन की प्रणालियों का परिणाम है। उदाहरण के लिए हमारे धार्मिक विचार आर्थिक दशाओं के परिणाम नहीं है। आदिम मनुष्य अनुभव करता था कि वह सर्वशक्तिमान नहीं है और घटनाएं उसकी प्रबल इच्छा के विरुद्ध भी होती हैं और उसकी इच्छा के बिना तो प्रायः होती हैं; जिस संसार में वह रहता है, वह उसका अपना बनाया हुआ नहीं है; सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहण और भूकम्प उसकी सहमति से नहीं होते। तब उसने भूत-प्रेतों और देवताओं की कल्पना की; और जिन घटनाओं की व्याख्या नहीं हो पाती थी, उनका कारण उन भूत-प्रेतों और देवताओं को माना। मनुष्य की जीने के लिए तीव्र इच्छा के कारण उसका परलोक में विश्वास होता है, उत्पादन की किन्हीं विशिष्ट प्रणालियों के कारण नहीं। ऐंजिल्स इस बात को स्वीकार करता है कि धर्म का निर्धारण उत्पादन की प्रणालियों द्वारा नहीं होता। वह कहता है, "धर्म मनुष्यों के मन में उन बाह्य शक्तियों के, जिनका मनुष्यों के दैनिक जीवन पर नियंत्रण है, विलक्षण प्रतिफलन के अतिरिक्त कुछ नहीं है; ऐसा प्रतिफलन, जिसमें पार्थिव शक्तियां अलौकिक शक्तियों का रूप धारण कर लेती हैं। इतिहास के प्रारंभ में पहले-पहल प्रकृति की शक्तियों का इस रूप में प्रतिफलन हुआ था और विकास होने के साथ-साथ विभिन्न जातियों में उनके अनेक प्रकार और विभिन्न मानवीकरण हो गए।"[21] जो बात धर्म के विषय में सत्य है, वही अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं के बारे में भी सच है। बहुत सीमित अर्थ में ही हम यह कह सकते हैं कि किसी समाज की आर्थिक प्रणाली ही उसके सम्पूर्ण वैधानिक, राजनीतिक और बौद्धिक तत्त्व का वास्तविक आधार है; इन तत्त्वों का अस्तित्व आर्थिक प्रणाली के अभाव में स्वतन्त्र रूप से नहीं रह सकता। बिना मिट्टी के कोई पौधा नहीं हो सकता। लेकिन पौधे, भले ही वे मिट्टी में से उगते हैं, केवल मिट्टी से नहीं उगते। बीज बोया जाना चाहिए और अन्य उचित दशाओं का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इसी प्रकार विचारधारात्मक ऊपरी ढांचे के लिए आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता अवश्य होती है, किन्तु इसके द्वारा उसकी व्याख्या पूरी तरह नहीं हो जाती। जीवन के अभाव में अच्छा जीवन नहीं हो सकता; परन्तु जिन जीवन-मूल्यों (मान्यताओं) का हम लालन (प्रेमपूर्वक रक्षा) करते हैं, उन सबकी व्याख्या केवल जीवन द्वारा नहीं हो सकती।