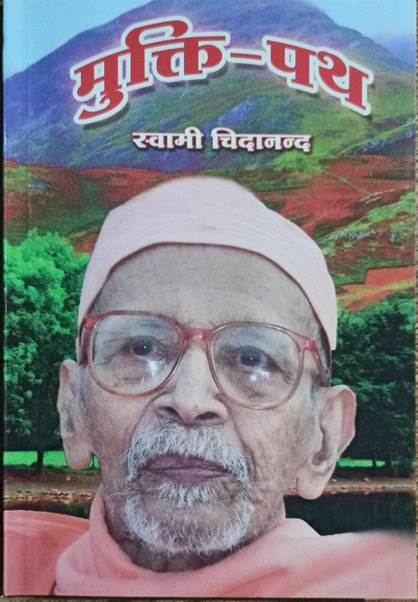

मुक्ति-पथ

PATH TO BLESSEDNESS

का हिन्दी अनुवाद

स्वामी चिदानन्द

अनुवादिका

श्रीमती गुलशन सचदेव

प्रकाशक

द डिवाइन लाइफ सोसायटी

पत्रालय : शिवानन्दनगर-२४९ १९२

जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत

www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org

प्रथम हिन्दी संस्करण : १९७६

द्वितीय हिन्दी संस्करण : १९९१

तृतीय हिन्दी संस्करण :२०१७

(५०० प्रतियाँ)

© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी

HC 24

Price: 70/-

'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए

स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त

फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पो. शिवानन्दनगर-२४९ १९२,

जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड' में मुद्रित।

For online orders and Catalogue visit: disbooks.org

आमुख

ॐ शान्तिः ! त्रिविध ताप शान्त हो ।

'मुक्ति-पथ' नामक यह पुस्तक आत्म-संयम, मनोनिग्रह, एकाग्रता एवं ध्यान के द्वारा अन्तरात्मा के साक्षात्कार का सरल निरूपण है। भारत के महान् ऋषि तथा आचार्य महर्षि पतंजलि लगभग पाँच सहस्र वर्ष पूर्व मानवता के कल्याण हेतु योग-विज्ञान का सार लघु, संक्षिप्त एवं अर्थपूर्ण सूत्रों के रूप में छोड़ गये। प्रस्तुत पुस्तक उनके लोक-विश्रुत इन सूत्रों पर आधारित है। अत्यन्त संक्षिप्त तथा सारगर्भित होने के कारण इन सूत्रों का अर्थ एक बार के अध्ययन से समझना कठिन है। इन सूत्रों की व्याख्या की आवश्यकता थी। अठारह पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने पातंजल योग-सूत्रों का भाष्य लिख कर हमारे लिए यह कार्य किया। प्रचुर समयोपरान्त एक विद्वान् शिष्य एवं साधक वाचस्पति मिश्र ने महर्षि व्यास के भाष्य पर एक विस्तृत अर्थद्योतक टीका लिखी। प्रस्तुत पुस्तक के पाठ उपर्लिखित योग-शास्त्र पर आधारित हैं।

मैंने इन पाठों को क्यों लिखा ? इनको लिखने का प्रयोजन क्या था ? यह सम्पूर्ण पुस्तक आध्यात्मिक मार्ग के जिज्ञासु साधकों की सेवा तथा एक ऐसे महत् ज्ञान के प्रचार व प्रसार का हार्दिक प्रयास है जो मानव-जाति के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आज से अनेक वर्ष पूर्व अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी की स्पष्ट इच्छा एवं आदेशानुसार मैंने यह कार्य सहर्ष आरम्भ किया। उन्होंने इस बीसवीं सदी के साधकों की सेवा के लिए मुझे प्रेरित किया। अतः उनके प्रति कृतज्ञता के भाव तथा आभार प्रकट करने के लिए यह कृति विनम्र भाव से उनके ही चरणारविन्दों में उपहार-स्वरूप अर्पित है। गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने, जो योग के एक महान् आचार्य के रूप में संसार-भर में विख्यात हैं, जब ऋषिकेश आश्रम में 'योग-वेदान्त अरण्य अकादमी' की स्थापना की एवं उसके दैनिक वर्ग आरम्भ हुए, उस समय मुझे इन पाठों की शिक्षा देने का आदेश दिया। उपर्लिखित पाठ उस समय बड़ी सावधानी से आशुलिपि में लिखे गये थे जो अब संशोधन, पुनरीक्षण, क्रमबद्ध तथा नव-सम्पादन के उपरान्त इस पुस्तक में उपलब्ध कराये गये हैं।

'योग' शब्द प्रायः ध्यान-मार्ग का अभिधायक है जिसका विवरण राजयोग में दिया गया है। यह (योग) प्रभावकारी एवं सफल ध्यान के सम्यक् अभ्यासार्थ मन को उपयुक्त तथा कार्यक्षम उपकरण बनाने के लिए मन का अनुशासन, प्रशिक्षण तथा पूर्णता-प्राप्ति का प्राचीन विज्ञान है। यह मार्ग अथवा पद्धति पाश्चात्य साधकों को सर्वाधिक रुचिकर है; क्योंकि इसका प्रतिपादन वैज्ञानिक ढंग से किया गया है और इसकी संरचना भी बहुत ही व्यवस्थित है। अन्यच्च, यह सभी मतमतान्तरों का अतिक्रमण करके आपके सम्मुख अपने को किसी भी धार्मिक पद्धति से सर्वथा भिन्न एवं पक्षपात-रहित असाम्प्रदायिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में प्रस्तुत करती है। इसके स्वरूप में ऐसी विधि तथा कला समाहित है जो विश्व के प्रत्येक भाग के लोगों को उपलब्ध है और उनके विश्वास अथवा धर्मानुष्ठान में किसी प्रकार का विक्षोभ नहीं लाती।

एक सार्वभौम तत्त्व है जिसे जेहोवा, अल्लाह, अहुर्मज्दा, सर्वशक्तिमान् स्वर्ग पिता, ब्रह्म, ताओ अथवा भगवान् आदि विभिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता है। यही विश्वात्मा है जिसकी बन्दना और पूजा मन्दिरों, समाजों, गिरजाघरों, मसजिदों, पारसी-मन्दिरों एवं अन्य सभी पूजा-गृहों में की जाती है। इस सार्वभौम आत्मा की महिमा एवं स्तुति वेद, तालमड, तौर, बाइबिल, कुरान, जेन्द आवेस्ता आदि शास्त्रों में गायी गयी है। राजयोग में इसी विश्वात्मा को ध्याता का ध्येय-विषय कहा गया है। इस पूर्ण वैश्व सत्ता का ध्यान साधक को मन और बुद्धि की चेतना से ऊपर उठा कर परम चैतन्य की अवस्था में ले जाता है, जहाँ वह विषयों के बन्धन से मुक्त हो व्यावहारिक भौतिक सत्ता के प्राण-घातक क्लेशों से सदा के लिए छुटकारा पा लेता है। यही राजयोग का लक्ष्य है। यह आचार तथा व्यवहार की पवित्रता, अपनी शारीरिक तथा मानसिक प्रकृति की शुद्धि, आत्म-संयम, भक्ति, प्राणमय कोश का सामंजस्य, अन्तर्मुखता, धारणा एवं ध्यान का मार्ग है। इस भाँति इस पथ में ब्रह्माण्डीय तत्त्वों तथा साधक को ईश्वरानुभूति की स्थिति तक उन्नयन करने वाले अध्यात्म के सारभूत अनुशासनों का निगमन है। मेरी कामना है कि सभी पाठक गण इस चरमानुभूति को प्राप्त करें! मैं उनके जीवन एवं साधना में पूर्ण सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। निरन्तर हार्दिक प्रयत्न करते रहने से ही सफलता की प्राप्ति होती है। अतएव, सााधको ! योग-पथ पर अनवरत अध्यवसाय करो। आपको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्यमेव होगी।

आशा है कि यह पुस्तक सच्चे जिज्ञासुओं के लिए सहायक एवं लाभप्रद होगी।

यह कृति प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज को समर्पित है और आपको समर्पित है। पूज्य गुरुदेव को मेरा श्रद्धास्निग्ध प्रणाम।

-स्वामी चिदानन्द

विषय-सूची

आध्यात्मिक उन्नति और भगवत्-साक्षात्कार

मन एवं उसके नियन्त्रण-सम्बन्धी कुछ और तथ्य

ध्यान के लिए पूर्वाकांक्षित योग्यताएँ

विषय-प्रवेश

दो मार्ग : प्रेय एवं श्रेय

परम सत्य, परमात्मा को पाने के अभिकांक्षियों ने अपना जीवन एकान्तवास, ध्यान, तपश्चर्या और आध्यात्मिक साधना में व्यतीत किया तथा अन्त में भगवत्-साक्षात्कार-रूपी दिव्य ज्योति को प्राप्त किया। इस प्रकार प्रभासित हो कर उन्होंने भागवत ज्ञान को उद्भासित कर वह मार्ग दर्शाया जो शोक-सन्ताप का अतिक्रमण करके अमरत्व, नित्य-सुख एवं अपरिमित ज्ञान प्रदान करता है—यही मानव-जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है जिसे प्राप्त करके सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है तथा जो मानव-जीवन की भव्यता एवं गरिमा है। मानव-सत्ता के ऐसे सुफल को प्राप्त करके कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। मानव-जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें मुमुक्षुत्व-अनन्त ज्ञान को पाने की प्यास जागृत करनी है और उस ज्ञान के अन्वेषण करने के लिए कर्म करना है जिससे कि हम महान् लक्ष्य का अपनी सत्ता की गहराई में सुस्पष्ट अनुभव कर सकें।

योग-मार्ग में हमें भिन्न-भिन्न साधनाओं का मूल ज्ञान प्राप्त करना है, यथा-वेदान्तियों का ज्ञान-मार्ग, पौराणिक मतावलम्बियों के अनुसार पतंजलि का अष्टांगयोग, शाण्डिल्य एवं नारद द्वारा निरूपित भक्ति अथवा प्रेम-मार्ग और अन्त में परम सत्य की प्राप्ति हेतु पूजा, भक्ति अथवा कर्मयोग का मार्ग गीता-धर्म, जो भगवान् श्रीकृष्ण की भगवद्गीता में आचक्षित है। साधकों को प्रेय-मार्ग[1] से विमुख होना है, जो मनुष्य की केवल भोग-विलास-प्रकृति को ही सन्तुष्ट करता है। यह उसका (मनुष्य का) वास्तविक स्वरूप नहीं। यह (मार्ग) अन्त में अनन्त सुख की ओर नहीं ले जाता और मनुष्य को श्रेय-मार्ग[2] की शरण लेनी पड़ती है जो दिव्य लोक का कठिन मार्ग है, जो विषयों से परे है, जिसमें मन और इन्द्रियों पर संयम की आवश्यकता है, विवेक एवं वैराग्य की आवश्यकता है और जो हमें अमरत्व में ले जाता है।

श्रेय-मार्ग आरम्भ में अप्रिय लगता है; परन्तु अन्त में नित्य-सुख की ओर ले जाता है। प्रेरणादायक कठोपनिषद् में श्रेय एवं प्रेय-मार्ग का भेद बहुत सुन्दर ढंग से बताया गया है। इसमें नचिकेता प्रेय-मार्ग को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करके श्रेय-मार्ग को अपनाते हैं जो कठिन है; परन्तु अन्त में मोक्ष (परमानन्द) की ओर ले जाता है। अतः हमें श्रेय-मार्ग पर ही चलने का इच्छुक बनना है और किसी ऐसे महापुरुष महात्मा के चरण-कमलों की शरण में जाने का सौभाग्य प्राप्त करना है जो आभ्यन्तरिक आध्यात्मिक उपलब्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच कर ईश्वर में, परम सत्य में ही संस्थित हो चुका हो।

मानव-जीवन का ध्येय

इस मर्त्यलोक में तीन चीजें प्राप्त करना बहुत कठिन है-मनुष्य- जीवन, मोक्ष की इच्छा एवं प्रबुद्ध जनों की संगति। ये तीनों (वस्तुएँ) केवल प्रभु के आशीर्वाद और कृपा से ही प्राप्त होती हैं। इन तीनों में मनुष्य-जन्म को सर्वप्रथम रखा गया है जो प्रभु की एक अमूल्य देन है। केवल सत्ता के इस स्तर पर ही जीवात्मा प्रज्ञा एवं नित्य-अनित्य-वस्तु-विवेक की दुर्लभ क्षमता से युक्त होता है। अतएव, मनुष्य-जन्म को परमात्मा की एक अत्यन्त दुर्लभ देन माना गया है। मनुष्य-जन्म धारण करके भी यदि आपके अन्दर नित्य-आनन्द एवं अमरत्व को प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा जागृत नहीं होती तो इसका अर्थ यह है कि आपने इस जन्म को व्यर्थ ही खो दिया, फिर तो आपका जीना भी पशु-जीवन के समान हो जायेगा। आहार, निद्रा और भोग-विलास का आनन्द लेना, यह सब तो मनुष्य और पशु दोनों में समान है; परन्तु जो चीज मनुष्य को पशु से अलग करती है, वह है मनुष्य का आदर्श, भौतिक सत्ता से ऊपर उठ कर कुछ प्राप्त करने की उत्कट इच्छा। हम जानते हैं कि इस लोक में कोई महत्तर वस्तु प्राप्त करनी है और हमारे अन्दर इस भौतिक जीवन से, अपूर्णताओं के बन्धन से मुक्त होने की तीव्र इच्छा भी है।

इसके पश्चात् है प्रबुद्ध जनों की संगति। पूर्वोक्त दो-मनुष्य-जन्म और मोक्ष की इच्छा होने पर भी हमारा जीवन असफल प्रयासों से पूर्ण एवं मोह-माया से आच्छादित रहता है; क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन-सा प्रयास ठीक है। वह केवल उसी धन्य पुरुष को मिलता है जिसके पास तीसरी देन है प्रबुद्ध जनों की संगति-जो मार्ग के विघ्नों को दूर करती है। यदि हम तत्त्व-ज्ञाता आचार्य के प्रति आत्मार्पण कर दें तो वह हमारा पथ-प्रदर्शन करेंगे। जब रास्ते में मोह-माया हमें व्याकुल करती है तब वह (आचार्य) ही हमें प्रेरणा, उत्साह और साहस दे सकते हैं। इन तीनों से युक्त सौभाग्यशाली व्यक्ति को एक चतुर्थ वस्तु की भी आवश्यकता है, वह है मन, जो कहता है 'ठीक है।' अनियन्त्रित मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। यह माया, मार (काम) अथवा अभिमान का प्रतिनिधि है जो भगवत्-साक्षात्कार के मार्ग में रुकावट बन कर आता है। अतः मन सुप्रसन्न होना चाहिए। आप पर देव-कृपा हो सकती है, गुरु-कृपा हो सकती है, शास्त्र-कृपा भी सकती है; परन्तु जब तक आपको मन का सहयोग प्राप्त नहीं, आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं है।

आध्यात्मिक उन्नति और भगवत्-साक्षात्कार

सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें दिन-प्रतिदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है। अतः वही परम शुभ दिन और पवित्र अवसर है जब हम अपने सब कर्मों को आध्यात्मिक बना कर सर्वरूपेण, ध्यान की उपपत्ति और अभ्यास के लिए नियमित साधना प्रारम्भ कर देते हैं।

हम प्रातः-सायं ध्यान में बैठते हैं; परन्तु दिन-भर अपने कर्मों तथा दूसरों के साथ व्यवहार में मन की क्षुद्रता एवं स्वार्थ प्रकट करते हैं, जो कि हमारी साधना में विघ्न-रूप हैं और ध्यान का लाभ विफल कर देते हैं। यूलिसेस की धर्मपत्नी पेनीलोप के पास उसके पति की अनुपस्थिति में अनेकों लोग उसके साथ विवाह की आशा ले कर आये; परन्तु उसने किसी की भी पत्नी बनना नहीं चाहा। वह एक साध्वी (सुचरित्रा) एवं पतिव्रता स्त्री थी। अतएव उसने आने वाले पुरुषों से कहा कि वह एक वस्त्र तैयार कर रही है और जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाता, वह किसी को स्वीकार नहीं करेगी। सब मान गये। वह दिन-भर उस वस्त्र को बुनती और रात्रि में उसे उधेड़ देती। यूलिसेस के आने तक वह ऐसा ही करती रही।

परन्तु हमारे जीवन में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। प्रातः - सायं हम जो भी अभ्यास करें, उसमें कोई अदिव्य तत्त्व नहीं जोड़ना चाहिए। यदि कर्म करते समय हम अपने मूल-तत्त्व को भुला देते हैं, कठोर हो जाते हैं, आलोचना करने लगते हैं अथवा कपटी बन जाते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि ध्यान के समय की हुई साधना को हम स्वयं ही विफल कर देते हैं। अतः हमें बाह्य दैनिक जीवन व गतिविधि के, वाणी और कर्म के समानान्तर हो कर ध्यान, पूजा और साधना के स्तर को उन्नत करना है। ऐसा करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम न केवल शान्त चित्त से कुछ घण्टे साधना में बैठें, अपितु अपने दैनिक कर्मों को भी सद्गुण-सम्पन्न तथा आध्यात्मिक बनायें। हमारे सब कर्मों में हमारे वास्तविक आन्तरिक स्वरूप की झलक मिलनी चाहिए। वे सब कर्म आध्यात्मिक बन जाने चाहिए। कर्मयोग में कर्म की इसी आध्यात्मिकता का शिक्षण दिया गया है। आपको यह ज्ञान होना चाहिए, चाहे आप ध्यानयोगी हों, भक्तियोगी हों अथवा वेदान्ती हों।

कर्मयोग सरल नहीं है। अकेले होने पर तो आपके अन्तर्मन में आदर्श-भाव जागृत हो सकते हैं; परन्तु जब आपको इस विषम संसार में कटु सत्य का सामना करना पड़ता है, उस समय मन की शान्ति बनाये रखना, केवल दैवी गुण दर्शाना और नि:स्वार्थ बनना कठिन हो जाता है। परन्तु यह करने योग्य है, क्योंकि यह योग की अन्य क्रियाओं को सार्थक बनायेगा। आत्म-बलिदान की भावना तथा सर्वतः माधुर्य से पूर्ण आदर्श जीवन-यापन करने वाला व्यक्ति यदि दिन-भर में एक माला भी जप करे तो वह अन्य पुरुषों द्वारा की हुई दस हजार मालाओं के समान है, क्योंकि उसका स्वभाव सात्त्विक कर्मों से पवित्र हो चुका है; किन्तु यदि आपका स्वभाव काम-क्रोध से युक्त है, तो आप चाहे ध्यान में भी क्यों न बैठें, क्षेत्र तैयार न होने के कारण आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको आश्चर्य होता है- 'मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है?' ऐसा इसलिए कि नित्य कर्मशील जीवन में आप साधना से विरोध कर रहे हैं। साधक को बुद्धिमान् होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि बरतन में छिद्र कहाँ है; अन्यथा छेद वाले बरतन को वह भरने का यत्न करता रहेगा और उसका यत्न निरर्थक होगा। उसको उस छिद्र को ढूँढ़ना है तथा इसके लिए कर्मयोग की कला उसको सीखनी है। इन सब बातों का उसको अभ्यासकृत ज्ञान होना चाहिए।

प्रणव अथवा ॐ शब्द का उच्चारण अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है। यह हमें स्मरण कराता है कि हम वास्तव में 'कौन' हैं। हम इस शरीर, मन और प्राण को ही अपना स्वरूप समझते हैं। 'प्रणव' हमें याद दिलाता है कि हम वास्तव में क्या हैं? ॐ शाश्वत है, अगाध शान्ति है, परम ज्योति-स्वरूप है, ज्ञान है, सच्चिदानन्द है, नित्य-शुद्ध है, नित्य-बुद्ध है। यह ही वास्तव में हम हैं। प्रभु की अनिर्वचनीय माया के कारण हम निज स्वरूप को भूल गये हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं- 'हमें पीड़ा है', जब कि पीड़ा शरीर में होती है। हम कहते हैं- 'हममें अशान्ति है', जब कि विषण्णता हमारे मन में है। यह भूल शरीर और मन के अध्यास के कारण है। अतएव हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराने और आत्म-चैतन्य में संस्थित होने के लिए विविध योग-मार्ग हैं। सब योग-मार्गों तथा आध्यात्मिक संघर्षों का अन्तिम लक्ष्य केवल मात्र आनन्दमय आत्म-तत्त्व की अनुभूति है। अतः प्रणव अर्थात् ॐ हमें याद दिलाता है कि प्राप्त करने योग्य चरमानुभूति कौन-सी है? ॐ का साक्षात्कार ही योग का चरम फल है और इसे निरन्तर याद रखने के लिए हम ॐ का उच्चारण करते हैं जो हमें मनः प्रसाद प्रदान करता है। यद्यपि, युगों तक आप माया-जनित भ्रम में क्यों न पड़े रहे हों, तथापि सत्य के संस्पर्श से आप मनःप्रसाद अनुभव करेंगे। महान् सत्य की उपलब्धि का यही गौरव है।

योग का रहस्य केवल भोग का त्याग नहीं है, अपितु महाभोग (सब भोगों के भोग) की प्राप्ति है। योगी जानता है कि यदि त्रिलोक के समस्त सुख एकत्र करके एक पलड़े पर रख दिये जायें और दूसरे पलड़े पर आत्मा के परम आनन्द-स्वरूप का अति-सूक्ष्म कण भी रखा जाये तो दूसरा पहले से कहीं भारी होगा।

वह मानव सचमुच में ही विज्ञ है जो योग के हेतु इन्द्रिय-सुख का त्याग करता है। यह स्वर्ण-प्राप्ति के लिए जाली सिक्का फेंकने के समान है। वह जानता है कि वह फेंक तो कुछ भी नहीं रहा; परन्तु इन्द्रिय-सुख त्याग कर जो उसे प्राप्ति होती है, वह अद्वितीय है। अतः योग मुख्यतः परम आनन्द की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला एक प्रयास है। यह एक विशेष दृष्टिकोण से योग की एक परिभाषा है। इसकी और परिभाषाएँ भी हैं। कुछ नकारात्मक एवं सकारात्मक परिभाषाएँ भी हैं।

एक शिशु माँ को सीते हुए देखता है। वह देखता है कि माँ अंगुलि पर अंगुलित्राण चढ़ा रही है। वह पूछता है- 'माँ, तुम अंगुलित्राण क्यों चढ़ा रही हो?' फिर माँ समझाती है कि यह इसलिए पहना जाता है कि कभी अकस्मात् ही अंगुलि में सुई चुभ जाये तो उससे पीड़ा अथवा रक्त-प्रवाह न हो। योग में भी हम ऐसे ही अभ्यास की चेष्टा करते हैं। आपको योग के सम्बन्ध में कुछ अधिक विस्तार में बता रहे हैं। इतिहास से बहुत पूर्व सृष्टि के आरम्भ में मानव को एक पुरातन आवश्यकता की अनुभूति हुई। वह क्या थी ? महात्मा बुद्ध के जीवन में यह बात बहुत निश्चित रूप से प्रतिपादित हुई है। उनका सम्पूर्ण दर्शन 'निर्वाण' पर आधारित है। सांसारिक प्राणियों को दुःखी देख कर उन्होंने एक प्रयोजन की पूर्ति के हेतु प्रयास किया। इतना ही नहीं, पुरातन काल में भी पूर्वजों ने मनुष्य-जीवन का परीक्षण किया और इसे दोषपूर्ण एवं दुःखमय पाया। इससे उनके मन में संघर्ष उत्पन्न हुआ। उन्होंने जिज्ञासा की कि 'क्या इन अपूर्णताओं और सीमाओं को पार करने का कोई उपाय है? क्या इन दुःखों और क्लेशों से मुक्ति प्राप्त करने का कोई साधन है?' उन्हें ज्ञात हुआ कि यह शरीर अन्ततः षड्-विकारों का शिकार है-उत्पत्ति, शरीर-वृद्धि, बालपन, प्रौढ़ता, वृद्धता और मृत्यु। जन्म-मृत्यु के छोरों के बीच का समय जीवन है। अतः इस अनिश्चित काल में व्यक्ति जो भी थोड़ा-बहुत इन्द्रिय-सुख प्राप्त कर सकता है, उसमें व्याधि, परिवर्तन और क्षय विघ्न-रूप में सामने आते हैं। क्या इस अपूर्ण भौतिक जीवन में परित्राण पाने का कोई उपाय है?

हमारे पूर्वज बहुत व्यावहारिक थे। आज भी सच्चा हिन्दू बड़ा व्यावहारिक है। भले ही लोग उसे अव्यावहारिक तथा अयथार्थवादी समझते हैं; पर यह एक रोचक विषय है कि वह बहुत ही व्यावहारिक है। यदि वह यह समझता है कि अमुक वस्तु परिश्रम और प्रयत्न के योग्य है तो उसके लिए अपने जीवन तक की आहुति देने को उद्यत हो जाता है। बाह्य जीवन को मूल्यहीन समझ कर हिन्दू इसका त्याग करने को तैयार हो गया। लोगों को लगा कि वह स्वप्न देख रहा है। क्या संसार की अपूर्णताओं से मुक्ति प्राप्त करने का भी कोई साधन है? व्यावहारिक हिन्दू-मन ने तुरन्त अन्वेषण आरम्भ किया। निरन्तर परिश्रम के द्वारा उसने मानव-सत्ता की गहराई में प्रवेश किया और महान् अतीन्द्रिय सत्य का साक्षात्कार किया। सब क्लेशों एवं सीमितताओं से परे, सर्व बन्धनों से मुक्त उसको पा कर परमानन्द के दिव्य भावावेश में निमग्न हो गया। सर्वोच्च अनुभव के अनन्तर उसने मर्त्यलोक को सम्बोधित करके कहा- "हे मानव ! नित्य कल्याण की ओर ले जाने वाले मार्ग का मैं तुम्हें दर्शन कराऊँगा। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊँगा जो दुःख से परे ले जायेगा।"

मानुषिक जीवन एवं इसे आकुलित करने वाले सन्ताप, दुःख और क्लेशों का पर्यवेक्षण तथा सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात् हमारे पूर्वजों के मन में आग्रह उत्पन्न हुआ ऐसा मार्ग ढूँढ़ा जाये जो इन सब (दुःख आदि) का अतिक्रमण कर सके। दोष-रहित जीवन (बनाने) के लिए उपाय खोजना उन्होंने अत्यावश्यक समझा। इस अभाव की पूर्ति हेतु योग-विद्या आयी, जो आपको दुःखों से मुक्त करके आप पर अविरल आनन्द की वर्षा करती है। योग-क्रियाएँ सर्व दुःख-निवृत्ति एवं परमानन्द-प्राप्ति के लिए अति-प्रभावशाली हैं। ये आनन्द ही नहीं, परमानन्द की प्राप्ति कराती हैं। मनुष्य की एक गहरी चाह के परिणाम-स्वरूप योग-विद्या का आविष्कार हुआ, जब मनुष्य ने अपने अस्तित्व की पीड़ा का अनुभव किया और ऐसा मार्ग ढूँढ़ना चाहा जो उसे दुःख से परे ले जाये; सब अपूर्णताओं, सीमाओं, मलिनताओं, स्थूल एवं भौतिक सत्ता से परे ले जा कर उस उच्चतर चिन्मय तत्त्व का दर्शन कराये जिसमें उसे असीमता, शान्ति एवं पूर्णता के नित्य-जीवन का अनुभव हो।

इस दृष्टि से अन्य प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आखिर हमें योग का अध्ययन किस हेतु करना चाहिए? भौतिक संसार की इन अपूर्णताओं और क्लिष्ट बन्धनों से कौन पूर्णतया मुक्ति नहीं चाहता? परमानन्द और दिव्योल्लास का सुखास्वाद कौन नहीं लेना चाहेगा? वह व्यक्ति मूर्ख है जो यह सब नहीं चाहता। वह महामूर्ख है जो अपना जीवन व्यर्थ में गँवाता है। ऐसा व्यक्ति तो दया का पात्र है। वह उल्लू की तरह आँखें बन्द कर लेता है और कहता है- "मुझे प्रकाश नहीं चाहिए।" परन्तु जब कि दुःखों का अतिक्रमण करने का साधन विद्यमान है, इस तरह कहना बुद्धिमत्ता नहीं है-"ओह! आश्चर्य! इस भौतिक संसार में लोग अमृत को अस्वीकार कर विषपान करते हैं।" यदि कोई योग को अस्वीकार करके भोग का आनन्द लेता है तो बुद्धिमान् व्यक्ति ऐसा ही सोचेगा। योग का यही महत्त्व है। यह मनुष्य को दुःखों से छुटकारा दिला कर उस पर अविरत आनन्द, आत्म-चेतना (जिसका स्वरूप आनन्द है) की वर्षा करता है।

योग का थोड़ा-सा ज्ञान भी हमें महान् आन्तरिक शक्ति प्रदान करता है; क्योंकि इससे मनुष्य को अपने लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है। अतः जीवन के लिए यह एक गौरवपूर्ण मार्ग है-ऐसा मार्ग जो मार्ग मानव-सत्ता के प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति करता है। अतएव योग के प्रति सबको अभिरुचि होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग क्लेशों से मुक्त हो कर शान्ति एवं आनन्द में निवास करना चाहते हैं।

योग की मौलिक संकल्पना

जैसा कि पहले ही निर्दिष्ट हो चुका है, योग मनुष्य की किसी अभाव-पूर्ति के परिणाम-स्वरूप सामने आया। पूर्वजों ने अनुभव किया कि यह जीवन सीमित तथा अपूर्ण है। मानव-मन में सर्वदा कुछ अभाव अथवा अपूर्णता की भावना रहती है जिसे वह पूरी करना चाहता है। बाह्य भौतिक पदार्थों से इन्द्रियों द्वारा यथा आँख, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा से मनुष्य को सन्तुष्टि मिलती है। उसमें सदा दुःख और दर्द छिपा रहता है। प्रथमतया, तृष्णा पीछा नहीं छोड़ती और जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होती, मनुष्य को मानसिक शान्ति नहीं मिलती। अतः उस इच्छा की पूर्ति के लिए उद्यम आरम्भ हो जाता है। यदि प्रयास असफल रहता है तो वह निराश हो जाता है। इच्छा-पूर्ति के हेतु प्रयास के समय यदि और कोई विरोध कर दे तो वह क्रोधित हो उठता है। यदि किसी दूसरे मनुष्य के पास वह पदार्थ है जो उसके पास नहीं है तो उसमें ईर्ष्या उत्पन्न होती है। बहुत प्रयत्न करके और सब विघ्नों का अतिक्रमण करने के पश्चात् उसे कोई वस्तु यदि प्राप्त भी हो जाती है, तो उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं वह उसके हाथ से निकल न जाये। फिर चिन्ता जाग्रत होती है उस पदार्थ को सुरक्षित रखने की। चिन्ता और भय, जहाँ ये दो मिल जायें, वहाँ शान्ति हो ही नहीं सकती।

इतने परिश्रम, भय तथा चिन्ता के पश्चात् यदि प्राप्त पदार्थ हाथ से निकल जाये तो दुःख होता है। किसी पदार्थ के प्रति मन के मोहित होते ही इच्छा उत्पन्न होती है। प्रयत्न, चिन्ता, भय, निराशा, दुःख -सब उसका अनुसरण करते हैं। मन अशान्त रहता है। मन की स्वाभाविक प्रकृति ही इच्छा है। निरन्तर विचार-प्रवाह आरम्भ होता है और सद्यः विचार कल्पना में बदल जाते हैं तथा यही कल्पना इच्छा का रूप धारण कर लेती है। इसके अनन्तर इच्छा-शक्ति रंग में आती है और वह हाथ-पैर आदि विभिन्न अंगों को इच्छा-पूर्ति के लिए आज्ञा देती है। स्मृति से विचार उत्पन्न होते हैं और विचार कल्पना की सहायता से एकदम इच्छा में परिवर्तित हो जाते हैं। इच्छा होने पर मन क्रियाशील हो जाता है। 'मैं इसे कैसे पूर्ण करूँ ?' ऐसा भाव उदित होता है। अब अहंभाव उत्पन्न होता है, फिर दृढ़ निश्चय की क्षमता भी प्रकट होती है। उसके पश्चात् कर्म, उद्यम, क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिन्ता और निराशा अनुसरण करते हैं। निराशा तब मिलती है जब हमारा संकल्पित पदार्थ हमारी आशा की अपेक्षा के रूप में नहीं मिलता; परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। हम गलत सोचते हैं। निनानवे प्रतिशत लोगों के साथ ऐसा हुआ है।

विचार एक वस्तु है; परन्तु उसका वास्तविक अनुभव दूसरी वस्तु है। अन्ततः हमें ज्ञात होता है कि सब नाम एवं रूप नश्वर हैं और सब सम्बन्ध अल्पकालिक हैं। मृत्यु के समय जब सब पदार्थ हमें छोड़ देते हैं तो दुःख का अनुभव होता है। इन्द्रियों को वश में करके, इन्द्रिय-विषय-सुख की इच्छा से मुक्त हो कर हमें दुःखों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करना चाहिए। इन्द्रियों पर संयम किस प्रकार किया जाये और मन के निष्ठुर शासन से स्वयं को कैसे मुक्त किया जाये-यह सब योग में सिखाया गया है। दुःख, चिन्ता और निराशा से दूर शाश्वत आनन्द का अनुभव हमें योग द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।

हमें देखना है कि योग के मूल-तत्त्व क्या हैं? मन विषयों की ओर ही क्यों भागता है और इच्छा उसकी प्रकृति क्यों है तथा क्या मन की क्रिया को रोकना सम्भव है? इनका विचार हमें आगे करना है। प्राचीन युग में लोगों ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि इस दुःखदायी और सीमित अनुभव देने वाले मन का क्या किया जाये। उन्होंने प्रयास कैसे आरम्भ किया? वह कौन-सा तत्त्व है जिसे योग द्वारा क्रियाशील बनाया जा रहा है? यहाँ हमें मानुषिक दशा का विचार करना है। उन्होंने प्रतीति की कि मनुष्य तीन पदार्थों का एक विचित्र मिश्रण है। हम सब जानते हैं, हम सोचते हैं, हम क्या हैं और अपनी मेधा (बुद्धि), युक्तिपरायणता और तर्कशीलता का प्रयोग करते हैं।

मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। अतः हम स्वयं को मनुष्य के रूप में पहचानते हैं जो विचार कर सकता है, अनुभव कर सकता है, अनुमान लगा सकता है, नवीन निर्णय ले सकता है तथा ज्ञान से युक्त है। तथापि, समय आता है जब कुछ विशेष परिस्थितियों में हम अपनी बुद्धि और तर्क को भूल कर बहुत कुछ पशु के समान बन जाते हैं। जब क्रोध अथवा ईर्ष्या का प्रचण्ड आक्रमण होता है, हम किसी भी पशु की भाँति बन जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि मनुष्य की रचना में ही कुछ भाग अपमानव, अशुद्ध अथवा पूर्णरूपेण पाशविक है, यद्यपि शताब्दियों-पर्यन्त परिमार्जन के पश्चात् मनुष्य का उद्विकास हुआ है और मानव-जाति के इस सामूहिक विकास के परिणाम-स्वरूप ही अपमानवता दब गयी है। बहुत क्रोध आने पर मनुष्य किसी की हत्या भी कर सकता है जो कि सामान्य मनःस्थिति में वह नहीं करेगा। कुछ समय पश्चात् वह स्वयं ही हैरान रह जाता है और सोचता है, 'क्या मैं यह कार्य भी कर सकता था ?' व्यक्ति में मानवीयता एवं संयम के समाप्त होने पर पाशविक (अपमानवता की) प्रवृत्ति पूर्णतया आच्छादित हो जाती है; यह सबका अनुभव है। हमारे पूर्वजों ने यह ज्ञात किया कि यह भी मनुष्य का मौलिक अंश है; परन्तु कुछ मनुष्यों में यह दबा हुआ है। जहाँ जाति का विकास नहीं हुआ वहाँ यह अंश आज भी क्रियाशील है। मनुष्य-रूप में होने पर भी ये सर्वथा पशु-समान हैं। दार्शनिक भाषा में मनुष्य का यह भाग 'अधम आत्मा' कहलाता है। तान्त्रिक भाषा में इसे 'पशु' कहा जाता है, जब कि वेदान्त इसे 'अशुद्ध मनस्' कहता है जो मल तथा पाशवी लक्षण द्वारा चित्रित किया गया है और पशु का लक्षण है।

यह अशुद्ध मन तो प्रत्येक में है, कभी संयमित अवस्था में और कभी असंयमित अवस्था में। हमें तो केवल इतना ही स्मरण रखना है कि वास्तविक मनुष्य यह शरीर, मन अथवा बुद्धि नहीं है। सत्य तो यह है कि मनुष्य आत्म-तत्त्व है। वह तत्त्वतः अविनाशी है; सत्य, ज्ञान और आनन्द से भरपूर है। यही मानव का मूल-स्वभाव है-शुद्ध सच्चिदानन्द। उसकी मूल-प्रकृति पत्थर के टुकड़े के समान जड़ नहीं है। वह जानता है- 'मैं वही आनन्द-स्वरूप हूँ।' आत्म-जागृति में ही मनुष्य का अस्तित्व है। सत्-चित्-आनन्द आप सबके वास्तविक स्वरूप की परिभाषा है; परन्तु यही चैतन्य मन और इन्द्रियों से आच्छादित हो जाता है और आप कहते हैं- 'मैं यह काम कर रहा हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं सुखी हूँ' इत्यादि। आप स्वयं को शरीर एवं मन से एकरूप समझ लेते हैं।

मनुष्य तीन तत्त्वों से बना है। उसमें सारभूत वास्तविक दिव्यता है। इसके उपरान्त पशु-प्रकृति है जो तमोगुण, अन्धकार आदि से भरी है। इन दोनों के बीच में मानव-प्रकृति है। कभी तो सत्संगति से उसमें पवित्र भावनाओं का आगमन होता है और कभी कुसंगति से उनके मन में बुरे विचार भी उत्पन्न होने लगते हैं और वह उस स्थान से बाहर आना चाहता है। मनुष्य विशुद्ध एवं अशुद्ध आत्म-तत्त्व के मध्य दोलित रहता है। एक ओर से उसके उच्च आध्यात्मिक तत्त्व का आकर्षण होता है और दूसरी ओर उसकी अधोमुख पाशविक वृत्ति का। उसकी अपनी बुरी आदतें, सहयोगी वातावरण आदि उसे निम्न दशा में बाँधे रखते हैं। अतः योग का मूल उद्देश्य, किसी भी भाँति मनुष्य की पाशविक वृत्ति का, उसके अधम तत्त्व का शोधन करना है। प्रत्येक बार मनुष्य का आध्यात्मिक तत्त्व उसे ऊपर ले जाना चाहता है; परन्तु अधम तत्त्व उसे अपनी ओर खींचता है। योग का प्रयोजन ही शोधन करना है जिससे कि दिव्य चैतन्य के प्राकट्य में कोई विघ्न न रहे। मन शुद्ध होने पर ही दिव्य चैतन्य का साक्षात्कार होता है। मन के पूर्णतया शुद्ध हो जाने पर हम उस आनन्दमय आत्म-तत्त्व का दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा मूल-स्वभाव है। इसे निज-स्वरूप कहा जाता है। इस समस्या के सन्दर्भ में यह तर्क सामने आता है कि 'राजयोग' भी मनुष्य की मलिनता को दूर करके उसे दिव्य बनाने के लिए शिक्षण दे सकता है और सभी योग विभिन्न प्रकार से यही शिक्षा देते हैं।

वेदान्त के अनुसार मल, विक्षेप और आवरण- ये तीन प्रतिबन्धक हैं जो जीव को बन्धन में डालते हैं। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ एवं काम मनुष्य की मलिनताएँ हैं और ये उसके शरीर के साथ एकरूपता में केन्द्रित हैं। अतः प्रथम तो स्थूल भौतिक व्यक्तित्व को दूर करना है। द्वितीय बाधा है विक्षेप-मन का आन्दोलन। मन किसी एक विचार अथवा विषय पर कभी भी एकाग्र नहीं रह सकता। वह सदा एक पदार्थ से दूसरे की ओर भागता रहता है। अभी यह कनाडा में है तो थोड़ी देर में यह जर्मनी अथवा अमरीका में होगा। मन की तो यह चंचल प्रवृत्ति विक्षेप कहलाती है। अतः योग-शास्त्र कहते हैं कि यदि आपको अपनी निम्न प्रकृति में शुद्धि लानी है तो 'विक्षेप' से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। आप इतना कर लेते हैं तो इससे आगे मोह-माया से भी आपको छुटकारा पाना होगा, जिसके कारण आप सोचते हैं कि आपका स्वरूप यह शरीर ही है। यह भ्रम, जिसे 'अविद्या' भी कहते हैं, परम सत्य के वास्तविक स्वरूप पर आवरण डाल देता है।

महर्षि पतंजलि ने कहा- 'यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने स्वभाव की शुद्धि करनी होगी और अवांछित गुणों का बहिष्कार करना होगा।' अतः सदाचार एवं सद्गुणों के विकास की शर्त को उन्होंने राजयोग का प्रथम सोपान बनाया। साधक को सदाचार का साकार रूप होना चाहिए। यही नींव है जिस पर साधना-मन्दिर का निर्माण होगा। गुण कितने हैं? यदि आप स्वामी शिवानन्द जी की पुस्तकों का अध्ययन करें तो आपको शतशः गुण मिलेंगे, जो एक अभिकांक्षी में होने चाहिए। पतंजलि ने इस समस्या का समाधान सहजावबोधपरक (Intuitive) विधि से किया है। उन्होंने पाँच मूल गुण चुने जो अच्छाई के विपुल स्रोत हैं। यदि आप दृढ़तापूर्वक स्वयं को इन पाँच गुणों में संस्थित कर लें तो शेष सब गुण आपमें स्वतः आ जायेंगे।

यदि आप सेना के कमाण्डर को पकड़ लें तो समस्त सेना आपकी वशवर्ती हो जायेगी; वैसे ही उन्होंने कहा- "पाँच मौलिक (सारभूत) गुणों का अनुष्ठान कीजिए। उनमें दक्षता प्राप्त कीजिए। तब आपकी सम्पूर्ण प्रकृति ही सद्-स्वरूप हो जायेगी। सद्गुणों में यही शक्ति है।" अष्टांगयोग के प्रथम पाद से जिन पाँच मौलिक गुणों का अनुष्ठान होता है उन्हें 'यम' कहा जाता है। उनमें प्रथम है 'अहिंसा' - किसी को हानि न पहुँचाना। किसी को दुःखी मत करो, पिपीलिका अथवा पौधे को भी नहीं। शारीरिक रूप से ही नहीं अपितु किसी को दुःखी करने की मन से भी न सोचो। किसी भी जीव को भयभीत करने अथवा दुःख देने का स्वप्न भी मत देखो। मनुष्य को साधु अथवा पूर्णतया गुणी बनाने के लिए यह एक गुण ही पर्याप्त है।

दूसरी विशेषता है 'सत्य'। सत्य में ही निवास करो। जीवन से भले ही हाथ धोना पड़े, पर सत्य के विरुद्ध मत जाओ। झूठ की शरण मत लो। कोई ऐसा कार्य मत करो जो 'सत्यता' के विपरीत हो। आप सोचें कुछ, बोलें कुछ और करें कुछ-मनसा-वाचा-कर्मणा में ऐसा अन्तर न कीजिए।

अब आता है 'ब्रह्मचर्य' -विचार, वाणी एवं कर्म में शुद्धता। महिलाओं की दृष्टि से तो यह सतीत्व है। चतुर्थ है 'अस्तेय' अथवा चोरी न करना। जो वस्तु दूसरों की है, उसे लेने का प्रयत्न मत करो। पड़ोसी के धन का लोभ मत करो। दूसरे के पदार्थ का हरण कभी मत करो। यदि सब देश इसका पालन करने लगें तो कभी लड़ाई तथा युद्ध नहीं होंगे। अन्तिम है 'अपरिग्रह' अर्थात् ऐश्वर्य का त्याग। दूसरे से किसी भी ऐश्वर्यप्रद वस्तु को स्वीकार मत करो।

इस प्रकार राजयोग का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को पूर्ण रूप से सदाचारी बनाना है। राजयोग के प्रथम सोपान पर अभिकांक्षी को पाँच गुणों से सम्पन्न होना है-अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य (शुचिता), अस्तेय एवं अपरिग्रह। विश्व-प्रेम और निःस्वार्थ सेवा मनुष्य को साधु-जीवन में संस्थित कर देगी जो राजयोग के उत्तर सोपानों के निर्माण में नींव-स्वरूप काम करेगा।

अन्तरंग-योग

मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसकी (मानुषिक) प्रकृति विवेक-शक्ति में ही निहित है और यही उसके स्वत्व का केन्द्र भी है। उसका शुद्ध, पूर्ण, दिव्य सत्त्व जो अजेय, अजन्मी, अक्षय, अविनाशी तथा अमर सत्ता है, जो मानव की वास्तविक सत्ता है, जो मन के निष्क्रिय हो जाने पर भी बनी रहती है-मानव को चेतना के ऊर्ध्व सोपानों के प्रति आग्रह करती है। भौतिक शरीर के नष्ट होने पर जब जीवनावधि समाप्त हो जाती है तो मानसिक क्रियाएँ और सब इन्द्रियों के कार्य भी, जो विचार-प्रवाह पर आधारित होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हम देखते हैं कि मन के निष्क्रिय होने पर भी मनुष्य का वास्तविक तत्त्व चेतन (आत्मा) अमर रहता है। आत्म-साक्षात्कार करने वाले ऋषियों की खोज़ से प्रतीति हुई है कि इस चैतन्य की यह इकाई एक श्रृंखला की कड़ियों के साथ क्रमशः घूमती ही रहती है। इस श्रृंखला में अवतार भी एक कड़ी होने के कारण शरीर के क्षय एवं मन के निष्क्रिय होने के पश्चात् चैतन्य के सातत्य-सम्बन्धी संशय दो रूपों में व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। व्यक्ति में पूर्व-जन्म की स्मृति सक्रिय रूप में पायी गयी और उसके द्वारा पूर्व-जन्म के बताये हुए तथ्य परीक्षण के उपरान्त अक्षरशः सत्य पाये गये। पश्चिमी देशों के कुछ अन्वेषकों द्वारा जो शरीर के क्षयोपरान्त व्यक्तिगत सम्पर्क सिद्ध हो सका, वह थोड़ा निम्न स्तर का प्रमाणित हुआ।

उच्चकोटि के व्यक्तियों में, जिन्होंने चैतन्य की निरन्तरता का प्रतिपादन किया, श्री ओलीवर लाज आदि का नाम उल्लेखनीय है। पश्चिमी साहित्य एवं विचारकों में वे बहुत प्रसिद्ध थे। मानव का यह तात्त्विक अंश सदा उसे दिव्य आकांक्षाओं एवं उच्चतर चैतन्य की ओर पहुँचने को अग्रसर करता रहता है जिसमें संस्थित होने पर अन्नमय तथा मनोमय कोशों के दुःख और क्लेश उसे व्याप्त नहीं हो सकते। वह अवस्था अविरल आनन्द की अवस्था है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मनुष्य के चेतन स्वभाव के अतिरिक्त उसके अस्तित्व का एक और पक्ष भी है-नृशंस पाशवी पक्ष, जो विषयों में रुचि रखने वाला, भोग-विलास की इच्छा रखने वाला एवं कुरुचि से युक्त है।

सांसारिक प्रक्रिया जीव-सत्ता के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर उत्थान है। भारतीय विचारधारा के अनुसार जैसे ही व्यक्तिगत चेतना की इकाई अस्तित्व के निम्न स्तर की अवस्था से गुजरती है, उसमें उस अवस्था के संस्कार चेतना में गहराई तक अंकित हो जाते हैं और यही उसकी पाशवी प्रकृति अथवा अशुद्ध स्थूल अस्तित्व का सृजन करती है। इस प्रकार अस्तित्व का प्रत्येक स्तर उसके भीतर अपनी प्रकृति का कुछ-न-कुछ चिह्न छोड़ता जाता है। पाशवी अवस्था में मूल-प्रकृति प्रधान है जो उत्तेजना के रूप में निहित रहती है और उस पर जीव का वश नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति विवेक द्वारा संयमित नहीं होते, अतएव वे निम्न स्तर की जीव-सत्ताएँ कही जाती हैं। पशुता चैतन्य द्वारा वशीभूत एवं दमित हो जाती है। दिव्य तत्त्व को, जो अभी सुप्त रूप में है, जाग्रत होना होता है। बीच में है मानव-प्रकृति, सर्वदा क्रियाशील गत्यात्मक शक्ति-सम्पन्न जो व्यक्ति के जीवन में स्वयं को विभिन्न आकारों में व्यक्त करती हुई पशु-प्रकृति और देव-प्रकृति के बीच में शासन करती है। प्रत्येक जीव हठात् ही वशीकृत, परन्तु क्रियाशील पशु-प्रकृति की ओर बलपूर्वक खिंचता है। प्रत्येक मनुष्य में पशु-प्रकृति विभिन्न रूपों में क्रियाशील होती है, जब कि दैवी प्रकृति अभी गतिशील ही नहीं हुई है। वह अभी सुप्त है, जाग्रत नहीं। अतः व्यक्ति निरन्तर पाशवी प्रकृति की ओर खिंचा चला जाता है।

मानव-जीवन व्यक्ति की अदिव्य प्रकृति एवं विवेक-शक्ति के बीच एक संघर्ष मात्र है जो कहती है- 'मेरे विचार में यह (करना), मेरे योग्य नहीं। मानव होने के नाते मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।' ये विचार मनुष्य के विवेक द्वारा सदा क्रियाशील रखे जाते हैं। कैसे ? प्राथमिक शिक्षण के प्रभाव द्वारा। बाल्यावस्था में बड़े लोग आपको कुछ कामों के लिए, तो मना करते हैं और कुछ कार्यों के सम्बन्ध में कहते हैं कि ऐसा कार्य लज्जाजनक है। प्राथमिक शिक्षण एवं पारिवारिक संस्कार बहुत महत्त्व रखते हैं। मान लीजिए, आपका जन्म एक सुशिक्षित, शिष्ट परिवार में हुआ है। स्वभावतः आपकी प्रवृत्तियाँ अधिक शुद्ध होंगी। इसी कारण से, अशिक्षित एवं पिछड़े हुए परिवार में जन्म लेने वालों में संयम की कमी होती है। यद्यपि उनमें तर्क-शक्ति तो होती है; परन्तु इतनी नहीं जितनी एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत परिवार में जन्म लेने वाले मनुष्य में होती है। प्रारम्भिक शिक्षण, पैतृक ज्ञान, तदनन्तर आपके पूर्व-संस्कार क्रियाशील होते हैं।

पूर्व-जन्म का प्रभाव ही संस्कार कहलाता है। प्रगति ही जीवन है और प्रत्येक जन्म में मनुष्य कुछ सीखता है और अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करता है। यह सब ज्ञान मनुष्य में संस्कार-रूप में रहता है। संस्कार-यह ऋण हो या सम्पत्ति जो किसी पूर्व-जन्म के अनुभवों या कर्मों से प्राप्त की गयी है, अहंभाव अथवा व्यक्तित्व द्वारा कार्यशील होते हैं और एक विशेष आयु के उपरान्त मनुष्य में कार्य करना आरम्भ कर देते हैं।

बचपन में व्यक्तित्व कार्य नहीं करता। साधारणतया एक विशेष आयु के पश्चात् ही बच्चों का व्यक्तित्व प्रस्फुटित होता है और ऐसा करने पर उनके पूर्व-जन्म के संस्कार कार्य करना आरम्भ करते हैं। वे मनुष्य के तर्क-वितर्क में भी भाग लेना आरम्भ कर देते हैं और मनुष्य को कुछ काम करने के लिए उत्तेजित करते हैं तथा कुछ से बचने के लिए कहते हैं। हमें सभ्य समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। लोग कहते हैं- 'यह मत करो।' कुछ कार्यों का निषेध है। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें घृणित समझा जाता है। ये ही प्रभाव मानव के विवेकशील पक्ष का निर्माण करते हैं। यह तत्त्व तथा निम्न स्तर की कामनाओं का परस्पर संघर्ष ही प्रत्येक व्यक्ति में द्वन्द्व उत्पन्न करता है। मनुष्य में आत्म-सम्मान तथा शिष्टाचार की भावनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं और कुछ सीमा तक, वे उसकी स्थूल पाशवी प्रकृति को संयम में रखती हैं। यदि वह किसी विशिष्ट चिन्तक के सम्पर्क में आता है, ज्ञान के वचन सुनने लगता है, उत्कृष्ट साहित्य का अध्ययन करने लगता है और अधिक-से-अधिक आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सुनने लगता है तो उसकी प्रज्ञा (बुद्धि) शिक्षित होने लगती है, अधम वृत्तियों पर संयम दृढ़ होने लगता है और उसको मानुषिक बनाने लगता है और वह एक ऐसा इन्सान बन जाता है जिसमें आत्म-संयम है, आत्म-अनुशासन है, अपनी अधम वृत्तियों और कामेच्छाओं पर संयम है।

कभी तो समाज का भय भी मन को अधर्म तथा निम्न कोटि की वासनाओं को तृप्त करने से रोकता है। मान लो कोई व्यक्ति अनुचित कार्य करता है तो समाज उसे दण्ड देता है। अतः दण्ड का भय लगा ही रहता है। विकास के उच्च स्तर पर मनुष्य को संसार का नहीं, अपितु सार्वभौमिक नियमों के विरुद्ध चलने पर दण्ड का भय रहता है। ये सब बातें मनुष्य को पूर्णरूपेण मनुष्यता के स्तर पर ले आती हैं तथा पाशवी वृत्तियों के अनवरत प्रदर्शन पर रोक लगाती हैं।

और फिर अक्सर विरोध भी उत्पन्न होता है। कभी अकस्मात् ही मनुष्य के जीवन में कोई ऐसा क्षण आ जाता है जब वह गम्भीरतर रूप से विचार करना आरम्भ करता है साधु बनने के लिए, ऊँचा उठने के लिए और 'उसका' अनुभव करने के लिए जो लौकिक, स्थूल अथवा शारीरिक नहीं है। ऐसे समय में मनुष्य दार्शनिक बन जाता है और विषय-वासनाओं के जीवन से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है; किन्तु पुनः अपने दैनिक कार्यक्रम के भँवर में फँसने पर वह जीने का यथार्थ उद्देश्य भूल जाता है। एक बार फिर उसके जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब वह पूछता है- 'क्या जीवन में कोई उच्चतर लक्ष्य भी हैं?' यह भाव मनुष्य के अनुभव तथा आत्म-साक्षात्कार करने योग्य उच्च तत्त्व की क्षमता की ओर इंगित करता है।

उठी हुई इस तरंग से मनुष्य लाभ उठाता है और भौतिक संसार की दैनिक उथल-पुथल से ऊपर उड़ने योग्य हो जाता है। इसी के लिए सन्त और सिद्ध पुरुष उसे निरन्तर यह कहते हुए उत्साहित करते हैं : 'तुम यहाँ क्या कर रहे हो! कब तक निद्रा में पड़े रहोगे?' वे सुप्त परन्तु महत् दैविक प्रकृति को पुनः-पुनः जागृत करने का यत्न करते हैं। मानव की त्रिगुण प्रकृति का विश्लेषण करने पर हमें ज्ञात होता है कि योग-मार्ग में जो प्राप्त करने योग्य है, वह है-अधम, पाशवी प्रकृति का दमन अथवा विनाश तथा आत्म-तत्त्व का परमात्म-तत्त्व में उदात्तीकरण, जहाँ वह शरीर और मन की सीमाओं से दूर पहुँच कर अपनी आनन्दमय शाश्वत प्रकृति-अन्तःकरण में आलोकित होने वाले नित्य सत्य में संस्थित हो कर अविरल आनन्दमय महत् अनुभव को प्राप्त कर लेता है। यदि यही क्रम है तो सब योग बाह्य रूप में चाहे कितने भी भिन्न दिखायी दें, इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं।

अब हमें यह विचार करना है कि विभिन्न योग वास्तव में मूल-प्रक्रिया पर किस भाँति कार्य करते हैं और क्या विधि अपनाते हैं? हम देखते हैं कि मनुष्य स्वयं को वाणी और कर्म द्वारा व्यक्त करता है। कोई भी मनुष्य चाहे वह अच्छा है या बुरा, उसका जीवन भी चाहे कैसा ही हो, उसकी वाणी और कर्म द्वारा पता चल जाता है। अशुद्ध एवं पाशवी प्रकृति का होने पर मनुष्य वीभत्स कार्य करता है। उसके सब कर्म अशुद्ध, कलुषित तथा हानिकारक होते हैं। वह औरों के प्रति दुःखदायी, कष्टकारक तथा विध्वंसक बन जाता है। जनता को वह अपमानित और दुःखी करता है। इस प्रकार कठोर, दुष्ट तथा बुरे वचन एवं कर्म मनुष्य की आसुरी प्रकृति के दर्पण-स्वरूप हैं। कर्म और वाणी द्वारा ही उसकी मनुष्यता प्रकाशित होती है, परन्तु योगियों तथा ऋषियों ने मानव के कर्म तथा वाणी से परे पहुँचने के यत्न किये। उन्होंने कहा : 'हमारे अन्तर्मन की गहराई में जो कुछ भी है, वाणी और कर्म उसको प्रकट करते हैं, अतएव सर्वप्रथम हमें यह प्रतीति होनी चाहिए कि इसका उद्गम कहाँ है?'

वाणी और कर्म का स्रोत जानने का प्रयत्न करते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि इनका मूल विचारों में ही समाया हुआ है। मनुष्य जो-कुछ भी सोचता अथवा मन में भाव लाता है, वह बाद में वाणी और कर्म के रूप में स्फुटित हो जाता है। बाह्य संसार में वाणी और कर्म यद्यपि अति-महत्त्वपूर्ण हैं, पर वे मनुष्य के बाह्य क्षेत्र पर महाविनाशकारी अथवा अद्भुत कल्याणकारी प्रभाव डालते हैं। वे और कुछ नहीं, केवल अन्तः शक्ति की बाह्य अभिव्यक्ति ही हैं, और यह शक्ति विचार-शक्ति ही है। सम्पूर्ण ज्ञान और ध्यान का अभिनिवेश करने के उपरान्त महापुरुषों को मालूम हुआ कि मन में रहस्यपूर्ण एवं जटिल तत्त्व हैं जिनका उन्हें सामना करना है। अतः मानव-मन का अध्ययन योग का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है।

मानव-मन का विश्लेषण, मानव-सत्ता के विभिन्न रूपों का सूक्ष्म अन्वेषण, मन किस प्रकार कार्य करता है, इसके विभिन्न भाव क्या-क्या हैं, इसके अनिवार्य रचना-तत्त्व (घटक) क्या हैं—यह सब योग का विषय है। (मन का) सोचना और उन (विचारों) का स्फुटित होना कई बातों पर निर्भर करता है। कर्म तथा वाणी की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। 'ऐसा क्यों है कि मन में एक विशेष प्रकार के ही भाव आते हैं? वह कौन-सा पदार्थ है जो विचारों का प्रतिपालन करता है?' उन्होंने अन्तर की गहराइयों में खोज की और अद्भुत अन्वेषण किये। वे क्या अन्वेषण थे? उन्हें ज्ञान हुआ कि विचार सर्वथा असम्बन्धित नहीं हैं। आपके समक्ष कुछ अत्यन्त सरल उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ जिनसे आपको मन के उस धर्म का सन्दर्शन होगा जो मानसिक जगत् में क्रियाशील है। वह धर्म क्या है?

दृष्टान्त-रूप से डाक्टर को देखने पर डिस्पेंसरी, अस्पताल और औषधि का ध्यान तुरन्त आ जाता है। यदि आप किसी सैनिक को सैनिक-वेष में देखें तो आपके मन में युद्ध, टैंक, बन्दूक तथा सैनिक आक्रमण के विचार आयेंगे। वकील को देखने पर आप न्यायालय, न्यायाधीश, दण्ड अथवा कारागार के सम्बन्ध में सोचेंगे।

इस प्रक्रिया में दो बातें समाविष्ट हैं। प्रथम, हमें एक नियम ज्ञात हुआ है कि पंचेन्द्रियों में से किसी के द्वारा भी यदि किसी विषय का ज्ञान होता है तो तुरन्त ही एक ऐसा विचार-क्रम बन जाता है जो अनुभूत विषय के समान ही होता है। यह साहचर्य का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार विचार के निर्माणार्थ यह आवश्यक नहीं कि विषय आपके नेत्र के सामने ही हो। आप स्मृति से कुछ सोचते हैं। स्मृति से जिस विषय का ध्यान किया, उसके सहकारी विचारों का क्रम तत्काल ही गतिशील हो जाता है। अतः ज्ञानी जनों ने यह खोज की कि मन की गहराई में विचारधारा को आदेश देने वाला साहचर्य-नियम ही क्रियाशील है।

एक और मनोरंजक नियम का भी आविष्कार हुआ। उन्हें पता लगा कि मन का एक विशेष अथवा दूसरे शब्दों में एक भयावह, गर्हित तथा कुत्सित स्वभाव है। साधकों के लिए यह एक सिरदर्द है। मनुष्य जो-कुछ इन्द्रिय-सम्पर्क स्थापित करता है, उसका विद्युत्-गति से अभिलेख रखना मन की बुरी आदत है। चलते हुए आप कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं अथवा कुछ अनुभव करते हैं, तत्काल ही विद्युत्-गति से अभिलेख एक संस्कार छोड़ जाते हैं। योगियों के लिए मन का महत्व संस्कार के विचित्र वैशिष्टय के कारण है। संस्कार चित्रपट पर खिंची हुई निर्जीव रेखा ही नहीं; अपितु सजीव लेखन है। अब आपको सजीव लेखन का आशय बताता हूँ। एक आलोकलेखा (Photographic record) होता है। कोई भी पदार्थ जो सूक्ष्मग्राही प्लेट पर आता है, तत्काल ही उस पर एक प्रतिकृति अंकित कर देता है जो सदा-सदा के लिए विद्यमान रहती है। जो आकृति आलोकलेखा-पटल ने अपने ऊपर बनायी है, वह आप से बात नहीं कर सकती; लेकिन संस्कार मन पर पड़ी हुई एक छाप है जिसमें व्यक्ति द्वारा किये गये उस वास्तविक अनुभव को पुनः सृजन करने की क्षमता है जिससे वह छाप बनी। संस्कार के स्वभाव का यह एक महत्त्वपूर्ण रूप है जो किसी भी अवसर पर सम्पर्क, व्यवहार अथवा अनुभव द्वारा (जो मनुष्य ने किये हैं) मन में रह जाता है।

संस्कार में यह क्षमता है कि मूलतः वह जिस भी अनुभव से बना है उसे पुनः ज्यों-का-त्यों प्रस्तुत कर सके। अपने बाह्य जीवन के एक अनुरूप उदाहरण द्वारा आप इसे भली-भाँति समझ सकेंगे। एक विशाल वृक्ष से हम फल-रूप एक छोटा-सा बीज प्राप्त करते हैं। वृक्ष बहुत बड़ा है और बीज बहुत छोटा; परन्तु इतना छोटा दिखने पर भी बीज की महान् क्षमता क्या है? जिस वृक्ष से यह (बीज) हुआ है, उसे फिर से पूर्ण विस्तार सहित उत्पन्न करने की इसमें पूर्ण क्षमता है। बढ़ने एवं शक्ति-सम्पन्न होने के लिए अनुकूल दशा एवं वातावरण मिलने पर यह छोटा-सा बीज उस वृक्ष को-जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुआ है-सम्पूर्णतया पुनः अस्तित्व में ला सकता है। यही बात संस्कार के सम्बन्ध में भी है।

अनुमान कीजिए, आपको कोई पदार्थ चखने को दिया जाता है। वास्तविक रूप में स्वाद-क्षमता तो जिह्वा के दो-तीन इंच के क्षेत्र तक ही सीमित होती है। जिह्वा के सम्पर्क में आने से पूर्व स्वाद नहीं होता। जितने समय के लिए पदार्थ आपकी जिह्वा पर रहता है, उतने समय तक ही आप उसके स्वाद का अनुभव करते हैं। तथापि यह छोटा-सा अनुभव तत्काल ही संस्कार-रूप में मन में रख लिया जाता है। मान लीजिए, आप उस शहर अथवा नगर में जाते हैं जहाँ दश वर्ष पूर्व आपको उस पदार्थ का स्वाद लेने का अवसर मिला था तो आपको स्मरण हो आता १९४५ में मैंने यह पदार्थ खाया और उस विशेष स्थान पर खाया था।' आप कहीं बैठे हैं, उसका विचार करते हैं और कल्पना करने लगते हैं, वह (पदार्थ) कितना रुचिकर था और कैसे आपके मुख में जाते ही घुल गया। इससे संवेदन-प्रतिक्रिया आरम्भ होती है और कल्पना तुरन्त संस्कार को इच्छा के रूप में परिवर्तित देती है।

प्रथमतः संस्कार वासना के रूप में रहता है। वासना वृत्ति का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार मानसिक प्रक्रिया आरम्भ होती है। कल्पना-शक्ति द्वारा पुनः सृजन का क्रम इच्छा के रूप में स्फुटित होता है। और एक बार इच्छा उत्पन्न हुई नहीं कि मनुष्य उसे पूर्ण करने के यत्न में लग जाता है। वह उस इच्छा का दास बन जाता है। इच्छा होने पर उसे पूर्ण करने का यत्न करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक ही है। शीघ्र ही अह भी कहता है- 'मुझे तो यह प्राप्त करना ही है।' अहं-भाव इच्छा से तादात्म्य कर लेता है; परन्तु यदि अहं-भाव में उच्चतर विवेक हो तो वह इच्छा के साथ समरूप होने की अपेक्षा उच्च विवेकशील तत्त्व बुद्धि से समरूप होने का प्रयास करता है जो कहती है- 'मुझे यह नहीं चाहिए।' परन्तु साधारणतया अहं-भाव में विवेक की क्षमता नहीं होती और यह अपने को इच्छा का ही स्वरूप बना कर विभिन्न इन्द्रियों को आदेश देता है। आप टेलीफोन की डायरेक्टरी देखते हैं और उस दुकान का नम्बर खोजते हैं जहाँ से आष अपनी इच्छित वस्तुएँ खरीद सकते हैं। यदि आपको नम्बर मिल जाता है तो आप उसी समय फोन पर ही आर्डर दे देते हैं। यदि आपको नम्बर नहीं मिलता तो आप टैक्सी ले कर उस दुकान तक पहुँचते हैं, खाद्य पदार्थ लाने के लिए आज्ञा देते हैं एवं उसका स्वाद लेते हैं। अनुभव पुनः सृजित हो जाता है। यह अनुभव एक नवीन संस्कार बनाता है अथवा पूर्व-संस्कार को गहरा कर देता है।

संस्कार में बहुत शक्ति होती है। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए जिससे आप नया संस्कार ग्रहण न कर सकें। योग-प्रक्रिया संस्कारों को इस प्रकार नष्ट करने की अपेक्षा रखती है कि उनका पुनर्जन्म न हो-जैसे आप एक बीज को तवे पर रख कर भून लें और फिर उसे भूमि में बोयें तो वह अंकुरित नहीं होगा; क्योंकि उसका जीवन-तत्त्व पूर्णतया नष्ट कर दिया गया है। ऐसा ही समाधि की अवस्था में होता है जिसमें सब संस्कार नष्ट कर दिये जाते हैं। संस्कार तो अनगिनत हैं; परन्तु यहाँ मैं केवल एक ही संस्कार का वर्णन कर रहा हूँ, जो बहुत शक्तिशाली है। अपने जाने-अनजाने में हम प्रतिदिन, प्रातः से ले कर सायंकाल पर्यन्त ऐन्द्रिक (इन्द्रिय-सम्बन्धी) अनुभवों का संचय करते हैं। हम प्रतिदिन जो-कुछ भी अनुभव करते हैं, वह संस्कार का रूप धारण कर लेता है। जीवन के प्रत्येक जाग्रत-क्षण में हम संस्कार एकत्र करते रहते हैं। अतएव मनीषी गण कहते हैं कि एक-एक करके सब संस्कारों को समाप्त करना असम्भव है। अणुबम के गिरने से जिस प्रकार एक-साथ सहस्रों लोग मारे जाते हैं, उसी प्रकार उनके द्वारा दिये हुए अस्त्र समाधि अर्थात् परम चैतन्य की अनुभूति द्वारा सदा-सदा के लिए सब संस्कार नष्ट हो जाते हैं जिससे कि उन्हीं संस्कारों को उत्पन्न करने वाले अनुभव फिर न हो सकें। गहन ध्यान द्वारा योगी संस्कारों को नष्ट करते हैं और संस्कारों को नष्ट करने से मनुष्य बन्धनमुक्त हो जाता है। योग का यही मार्ग है। पूर्व-काल के योगियों तथा ऋषियों ने मन के विषय में जो-जो खोजें कीं, उनमें से यह एक है। राजयोग के सम्बन्ध में कहा जा सकता है-मन के संस्कारों को विनष्ट करने की विधि।

हमें कुछ और सामान्य तत्त्वों का सन्दर्शन करना है जो मन से सम्बन्धित हैं। हमें ज्ञात करना है कि इस अद्भुत माया-जाल में उनकी भूमिका क्या है। हमें देखना है कि सीमित व्यक्तित्व में मन आत्म-चेतना तथा विचार-प्रक्रिया को किस प्रकार पकड़े रखता है, कैसे कार्य करता है तथा कैसे घनीभूत बनता है। यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है। हमें यह प्रतीत होना चाहिए कि विचार मनुष्य के अन्तःकरण से ही सम्बन्ध रख कर केवल मन को ही प्रभावित नहीं करते, प्रत्युत् मनुष्य के बाह्य जीवन के सब क्षेत्रों में उनका शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है; उसके प्रत्येक कर्म-क्षेत्र से उसके व्यक्तित्व का सुस्पष्ट एवं ठोस भाग बन जाते हैं। इतना ही नहीं, निर्बन्धित किसी विशेष अवस्था अथवा निश्चित अनुभवों की भाँति उनमें विषयपरक बाह्य स्वरूप बनने की शक्ति भी है। अतः विचारों के प्रति हमें अवश्यमेव सावधान रहना चाहिए।

हमें मालूम होना चाहिए-क्या सोचना है और कैसे सोचना है। हमें चाहे यह मालूम हो कि क्या सोचना अच्छा है; परन्तु हम उस विचार को ग्रहण नहीं कर पाते और अन्य कोई विचार, जिसका चिन्तन हम नहीं करना चाहते, क्रियाशील हो कर हमारे चेतना-पटल पर अधिकार कर लेता है। जिन लोगों को अभी तक यह अनुभव नहीं हुआ कि उनका अस्तित्व उनके विचारों से सर्वथा भिन्न है, ऐसे लोगों के लिए यह सामान्य अनुभव एवं प्राकृतिक नियम है। यदि वे चाहें तो स्वामी बन कर अपने विचारों को किसी भी दिशा में स्वयं प्रेरित कर सकते हैं। मनुष्य को इस सत्य का ज्ञान होना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि 'मैं एक चीज हूँ और विचार सर्वथा दूसरी चीज है जो मेरे मूल-स्वभाव का अंग नहीं है। यह एक ऐसी वस्तु है जिसको मैं संचालित कर सकता हूँ। यह आवश्यक नहीं कि वह ही मेरा मार्ग-दर्शन करता रहे।' इस सत्य के सम्बन्ध में जब तक व्यक्ति सावधान नहीं हो पाता तब तक वह विचारों का दास बना रहता है। उस समय आप विचारों को प्रेरित नहीं कर रहे; अपितु विचार आपको प्रेरित कर रहे हैं। अतः हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि विचार हमारे अन्दर किस भाँति क्रियाशील होते हैं और हमारे बाह्य जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है।

तृतीय विषय है साधना का ऐक्य। हम ज्ञात कर चुके हैं कि मनुष्य के अधम, स्थूल एवं पाशविक प्रकृति में बन्धन का मूल-कारण उसके कुविचार हैं। यह वे विचार हैं जो अपने स्वत्व को निम्न प्रकृति की ओर साग्रह प्रवृत्त करते हैं और हम जानते हैं कि विचार जो इच्छा, क्रोध, काम, लोभ, स्वार्थ, ईर्ष्या एवं मोह जैसे प्रमुख दुर्गुणों पर आधारित हैं, किस प्रकार मनुष्य को स्वभावतः अधम बनाये रहते हैं। हमारे पूर्वजों ने विचार की गहराई में पहुँच कर ज्ञात किया है कि योग का प्रथम कार्य विचारों को वश में करना एवं मनुष्य की प्रकृति में पूर्णतया परिवर्तन लाना है। यदि मन का रुझान निम्न तत्त्व की ओर है तो वह चेतना को ऊपर नहीं उठा सकता; परन्तु यदि उसकी निष्ठा आत्म-तत्त्व में है तो वह उसे निम्न से उच्च, सूक्ष्म, आध्यात्मिक स्तर तक ले जाने का एक प्रभावपूर्ण उपयुक्त साधन और माध्यम बन सकता है। अतएव, उन्होंने मन और मन के रहस्यों को जानने हेतु प्रयत्न किया।

मन का रूपान्तर ही योग का प्रथम उद्देश्य है। हमें विदित है कि रूपान्तर यदि अपवित्र से पवित्र, सान्त से अनन्त एवं स्थूल से सूक्ष्म और अध्यात्म की ओर को हो तो सारभूत रूप में सब योग-विधियाँ एक प्रकार से ही (क्रियाशील) होंगी। अतएव अब हम देखेंगे कि साधना का ऐक्य चारों योगों में किस भाँति विद्यमान है, जो बाह्यतः भिन्न दिखायी देते हैं।

वेदान्त-मत के अनुसार जीव के अस्तित्व का मूल-कारण अज्ञान अथवा मूलाविद्या है। मूलाविद्या का प्रथम रूप परम चैतन्य, अद्वैत में द्वैत का भान करना है। तदुपरान्त अविद्या के कारण विचार उत्पन्न होता है कि मैं संसार से भिन्न हूँ। द्वैत-भाव के कारण अध्यास उत्पन्न होता है।

चैतन्य-तत्त्व अनन्त विश्व-रूप (प्रभु) से तादात्म्य करने की अपेक्षा व्यक्तिगत सान्त शरीर से अनन्य मान लेता है। यह अविद्या की प्रथम अभिव्यक्ति है। 'मैं यह शरीर हूँ', 'मैं यह मन हूँ', 'मैं यह भाव हूँ', 'मैं यह विचार हूँ- यह सब तादात्म्यता के क्रम हैं जो प्रथम भ्रम 'मैं एक भिन्न पदार्थ हूँ' में बद्धमूल हैं। द्वैत-भाव प्रथम मिथ्या अध्यास का क्रम आरम्भ करता है और इसी कारण अध्यास का भ्रम होने लगता है। हम शुद्ध आत्म-तत्त्व पर विभिन्न रूपों एवं गुणों, जो कि उसकी मूल-प्रकृति के रूपों में वहाँ नहीं हैं, का अध्यास (आरोपण) करते हैं। इसी कारण सम्पूर्ण जगत् का दृश्य-प्रपंच आविर्भूत होता है।

सर्वप्रथम अज्ञान है। उस अज्ञानता के कारण ही द्वैत-भाव उत्पन्न होता है, तदनन्तर शरीर और मन आदि के संग अध्यास। यह अज्ञान मन के अशुद्ध विचारों पर ही आधारित है और इसीलिए इस क्रम में परिवर्तन लाने हेतु शुद्ध विचार लाने का क्रम आरम्भ किया जाता है। स्वामी विवेकानन्द ने इसे आधुनिक सम्मोहन कहा है। उन्होंने कहा है कि स्वयं को शरीर समझ कर आत्म-तत्त्व ने अपने को मिथ्या विचारों के वशीभूत कर दिया है। आपको इस सम्मोहन से जागना है। उन्होंने कहा है कि उचित विचारों एवं विवेक के कारण वेदान्त इस कृत्रिम निद्रा (सम्मोहन) का विनाशक है। आपको जागरूक हो जाना चाहिए और यही उचित विधि है। सम्पूर्ण वेदान्त-साधना शुद्ध विचार पर आधारित है। चिन्तन के लिए आपमें सही विवेकशीलता का होना अत्यावश्यक है। सर्वप्रथम तो आपको ज्ञात करना है कि सत्य क्या है? तभी आप सत्य की ओर ले जाने वाले तत्त्वों का चिन्तन कर सकते हैं। अतः सबसे पहले उन्होंने परम सत्य के सम्बन्ध में श्रवण का निर्देशन दिया। जैसा कि आप जानते हैं, यह भी वेदान्त का एक अंग है।

आपको विवेकशीलता के द्वारा शुद्ध विचार-प्रवाह को बनाये रखना है। विचार-प्रवाह को परम सत्य की ओर अग्रसर करने के लिए वेदान्त एक रूप-रेखा प्रस्तुत करता है। आप इस वास्तविक कार्य को मनन में करते हैं और मनन की पराकाष्ठा ही ध्यान है। चैतन्य की विविध मानसेतर समाधि नामक अवस्थाएँ हैं। समाधि में भी सवितर्क, निर्वितर्क आदि कई अवस्थाएँ हैं। जब मन की सब क्रियाएँ समाप्त हो जाती हैं, उसे अद्वैत या निर्विकल्प समाधि कहते हैं। उस अवस्था में मनुष्य सदा के लिए अज्ञान के बन्धन से मुक्त हो जाता है। मन के निष्क्रिय होने पर कोई भी अनुचित अनुभव नहीं हो सकता। यह वेदान्तिक साधना की आन्तरिक प्रक्रिया है। तब आप स्वयं को इस शरीर के साथ एकरूप (देहाध्यास) करने की अपेक्षा अनन्त, निराकार, परम सत्ता के साथ तादात्म्य कर लेते हैं।

परन्तु यह विचार अन्य रूपों में भी प्रकट होता है। भाव-रूप में प्रस्फुटित होने पर विचार अनेक प्रकार के स्वयं अपने और अपने प्रियजनों के प्रति मोह एवं प्रेम-प्यार जैसी मिथ्या आसक्ति को प्रकट करता है। मोह चैतन्य-तत्त्व को अनुचित भाव और संवेगों की सीमा में बाँध देता है। मोह से ममता अर्थात् 'यह घर मेरा है', 'बच्चा मेरा है' अथवा 'सम्पत्ति मेरी है' आदि भाव उत्पन्न होते हैं। अतः तत्त्वज्ञानियों ने मन के मिथ्या संवेगों अथवा

बन्धनों और मिथ्या आसक्तियों के इस अयथार्थ प्रकटीकरण का सामना करने के लिए एक और विधि का विकास किया है। वह है विराग और राग की विधि-सांसारिक विषयों से अपने व्यक्तित्व के सम्पूर्ण संवेगात्मक पक्ष को अलग कर देना तथा किसी पूर्ण एवं दिव्य व्यक्तित्व के प्रति अनुरक्त होना। भक्ति और इष्ट की संकल्पना इसी पर आधारित है।

संसार की नश्वर वस्तुओं के प्रति भावुक बन कर मोह रखने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को शुद्ध रखना चाहिए; वैराग्य प्राप्त करके अपनी सम्पूर्ण सांवेगिक शक्ति को किसी पूर्ण दिव्य व्यक्तित्व के प्रेम में लगा देना चाहिए। यह मन को बाह्य विषयों से शनैः-शनैः विरक्त करना तथा सर्वव्यापक दिव्य तत्त्व में इसे एकाग्र करना भी मन एवं भावों की शुद्धि का ही एक अन्य क्रम है। कोई भी दैविक शक्ति, जिसको भक्त आराधना हेतु चुनता है, इष्टदेवता कही जाती है।

ईसाई-मत के समान जिनके समक्ष केवल एक ही आदर्श है, वे परम सत्य के अनेक रूपों में विश्वास नहीं रखते। ईसाइयों के समक्ष केवल एक ही रूप है-स्वर्ग में निवास करने वाले प्रभु पिता (Father in heaven)। अधिकतर ईसाई भक्त हैं। वे प्रभु-प्रेमी होते हैं। जिनका एक ही इष्टदेवता होता है, उनमें भी मानुषिक प्रकृति का असंयमित आग्रह पाया जाता है। वे ईसा मसीह को सर्वसम्पन्न वर की भाँति प्यार करना चाहते हैं, कुछ तो 'क्रास' पर चढ़े ईसा की ही आराधना करते हैं और वही दुःख भोगना पसन्द करते हैं, जो ईसा ने सहन किये। कुछ और लोग प्रौढ़ ईसा को पूजने की अपेक्षा उन्हें 'मेरी' की बाँहों में (देख कर) प्रेम करते हैं। उनमें से कुछ गुरु-रूप में शिष्यों के साथ रहने और घूमने वाले ईसा के रूप को चाहते हैं। अतएव, अपनी-अपनी प्रकृति एवं रुचि के अनुसार एक ही धर्म में एक ही इष्टदेवता के विभिन्न रूप भक्तों को आकर्षित करते हैं।

उसी प्रकार, मनुष्यों को निम्न से उच्च स्तर तक लाने के अभिप्राय से हिन्दू-धर्म ने अनेक अवतार, भाव एवं मनोवृत्तियाँ प्रस्तुत की हैं। अभी तो हम पूर्णरूपेण मन की भावुकता पर प्रकाश डाल रहे हैं और इसीलिए बुद्धिमानों ने अन्यान्य भाव दिये हैं जिनसे व्यक्ति-विशेष के प्रति मोह को सर्वातिशायी ईश्वर के मोह में अनायास ही रूपायित किया जा सके। यदि प्रभु से आपका प्यार ऐसा है जैसा कि माँ का बच्चे से होता है तो यह वात्सल्य कहलायेगा। इसके अतिरिक्त और भाव भी हैं। सख्य-भाव में आप प्रभु से अपने मित्र की भाँति प्रेम करते हैं। अर्जुन के अन्दर यही भाव था और उद्धव ने भी ऐसा ही प्रेम किया। इसके अतिरिक्त साधारण व्यक्ति और भक्त सेवक का प्रेम अर्थात् उनका सेवक-स्वामी-भाव भी एक दिव्य आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। मन के भाव और चिन्तन के क्षेत्र में सर्व प्रकार के प्रेम भक्ति-योग द्वारा दिव्य प्रेम में परिवर्तित किये जा सकते हैं।

एक और भी बात है। मन की अनेक विषय-ग्रन्थियाँ भी हैं। भिन्न-भिन्न लोगों की भिन्न-भिन्न ग्रन्थियाँ हैं जो विभिन्न पदार्थों के संसर्ग से बनती हैं। अनुमान कीजिए कि आपका शरीर सुन्दर है। आपके अन्दर भाव उठता है- 'मैं अतीव सुन्दर हूँ और आपमें उत्कर्ष (श्रेष्ठता) का भाव उत्पन्न होता है। यदि आपके पास धन है तो आप सोचते हैं- 'मैं समृद्ध हूँ' और आप ऐसे लोगों को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं जिनके पास धन नहीं है। यदि आपके पास बहुत-सी जानकारी है अथवा आप प्राध्यापक हैं तब भी श्रेष्ठता की भावना-रूप से अहंभाव आपके मन में आता है और सोचते हैं कि आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। आप संगीत में निपुण हैं या मुक्केबाजी जानते हैं-कुछ भी ज्ञान आपमें हो, तुरन्त वह (ज्ञान) अभिमान में रूपायित हो जाता है। आपमें वंश, धन-दौलत (समृद्धि), ज्ञान, शक्ति, सौन्दर्य, प्रतिष्ठा, उच्च-पद आदि की श्रेष्ठता की भावना हो सकती है। ये सब अभिमान कही जाती हैं। इन सब विषमताओं का शरीर से सीधा सम्बन्ध होने के कारण जीव के लिए यह बन्धन अत्यन्त विकट है। अतः अहं के बन्धन से आप छुटकारा नहीं पा सकते।

वेदान्त का गूढ़ ज्ञान देह-भाव को समूल नष्ट कर देता है; परन्तु जो वेदान्त का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और अभिमान के जाल में ही फँसे हैं, उनको अहं की संज्ञा पाने वाली सभी भावनाओं को कुचलना होगा।

परन्तु कैसे ? नितान्त विनम्र बन कर । सब तुच्छ भावों का त्याग कर, जो सामान्यतर, सरलतम और विनम्रतापूर्ण है, उसके साथ एक हो जाओ। स्वयं को अति सामान्यता, सरलता एवं नम्रता के स्तर पर लाना ही अभिमान का त्याग करना है। कर्मयोग की अद्भुत कला द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। एक कर्मयोगी को दूसरों से काम नहीं लेना चाहिए। उसे अपने कपड़े स्वयं धोने चाहिए और अपना कमरा स्वयं साफ करना चाहिए। उसे भार उठाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। स्वयं को नगण्य समझना चाहिए। अभिमान को दूर करने के लिए आपको वे कार्य करने चाहिए जो कि एक अधः मन करना पसन्द नहीं करता। अतः कर्मयोग अभिमान के विरुद्ध संघर्ष का उद्घोष है। कोई स्त्री यदि गठरी नहीं उठा सकती तो कर्मयोगी तुरन्त जा कर उसकी गठरी स्वयं उठायेगा। एक साधारण व्यक्ति अभिमानवश ऐसा नहीं करेगा। वह किसी को पहले नमस्कार नहीं करेगा। अभिमान को निरन्तर मिटाते रहिए।

गान्धी जी एक महान् कर्मयोगी थे। उनका कहना था कि वर्धा जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले तीन मास तक शौचालय साफ करने का कार्य करना पड़ता था। भारत में सबसे निम्न कर्म यही शौचालय साफ करना समझा जाता है और वे ही लोग अछूत माने जाते हैं जो यह कार्य करते हैं। उन्हें छू लेने पर स्नान करना आवश्यक समझते हैं। अमरीका तक में लोग समाज के निम्न-वर्ग से सम्पर्क नहीं रखते। उनके बीच सामाजिक स्तर एवं सम्पत्ति विघ्न-स्वरूप है। इंगलैण्ड में भी यह भावना बहुत कुछ ऐसी ही है। आप ऐसा कार्य करें जिससे कि आप सोचते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा पर चोट पहुँचती है। स्वयं को शून्य बनाने के लिए श्रेष्ठता की भावना को सर्वथा दूर कीजिए। इससे आपमें सादगी, नम्रता और साधुत्व की भावना जागृत होगी और आपका हृदय विशाल बनेगा। सब वर्ग के लोगों को आप आत्म-स्वरूप ही समझने लगेंगे। इससे चैतन्य-तत्त्व को भी उच्चतर अवस्था में ले जाने के हेतु आप भूमि तैयार करते हैं। शुद्ध मन में दिव्य सात्त्विक विचार ही आयेंगे। कुछ लोगों की दृष्टि में कर्मयोग एक स्वतन्त्र योग-पद्धति है, जब कि अन्य दूसरे व्यक्ति इसे सहकारी-योग मानते हैं।

राजयोग में पतंजलि ऋषि ने कहा है कि आपको विचार द्वारा ही अज्ञान का प्रतिरोध करना है। निःस्वार्थ सेवा अथवा कर्मयोग द्वारा स्वयं को पूर्णतया नम्र बना कर आप अपनी गहराई तक पहुँची हुई प्रत्येक ग्रन्थि को जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न करें। निम्न वर्ग उच्च-वर्ग की सेवा करने के लिए माना गया है। अतः आप निम्न-मनुष्य के करने योग्य कर्म तथा सरल, समर्पण और निःस्वार्थ भाव से सेवा करें। ईसा मसीह ने इसे अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया। रात्रि के अन्तिम भोजन से पूर्व उन्होंने अपने शिष्यों के चरण धोये। पतंजलि ने भी कहा है: “मन को मिथ्या एवं नश्वर विषयों से मोह है; अतः इस दुष्ट को क्यों न निरुद्ध कर दिया जाये?" हमें इसे पूर्ण रूप से निष्क्रिय करना है। फिर वह क्या कर सकता है? इसलिए मेन स्विच ऑफ कर दीजिए। मन की सब विचित्र कल्पनाएँ रुक जायेंगी।

वृत्ति-निरोध

विचार-प्रवाह की जड़ें मानसिक क्रियाओं में निहित हैं। मन के क्रियाशील होने के कारण ही विचार, भाव एवं प्रत्येक प्रकार का मिथ्या प्रत्यक्ष बोध स्फुटित होता है, इसलिए मन की क्रियाओं को निश्चल कीजिए। क्रियाशील मन की प्रथम अभिव्यक्ति के बारे में वर्णन दिया जा चुका है। मन के सरोवर में एक तरंग उठती है। इसके पश्चात् कल्पना का आगमन होता है और फिर इच्छा का। इन सबसे पूर्व तो केवल विचार ही उत्पन्न होता है। किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से रहित यह शुद्ध चिन्तन ही मनस्तत्त्व पर प्रक्षेपित होता है। कल्पना और स्वाभिमान विचार के साथ जुड़ने पर ही पूर्ण क्रम स्फुटित होता है। केवल विचार में कोई शक्ति नहीं होती। यदि आप इसके साथ मिल जायेंगे तो यह एक प्रभावशाली दुष्ट कार्य करने वाला बन जायेगा। बुद्धिमानों ने कहा है: "सब विचारों का पूर्ण रूप से निरोध कर दें। मन-रूपी सरोवर में एक तरंग भी न उठने दें। इसे सर्वथा शान्त कर दें। कोई भी वृत्ति नहीं रहनी चाहिए। मन की मूल अभिव्यक्ति को ही प्रशान्त कर दें।" महर्षि पतंजलि द्वारा निर्दिष्ट प्रथम सूत्र ही यही है- "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः" अर्थात् चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है।

जब मन की क्रियाएँ सर्वथा शान्त हो जाती हैं तो परम चैतन्य का उदय होता है। परम चैतन्य के प्रादुर्भाव के लिए अनुकूल स्थिति मन के सर्वथा निरुद्ध होने पर होती है। अतः समाधि में परम चैतन्य के उदित होने पर सब वासनाएँ निर्मूल हो जाती हैं। जैसे प्रत्येक बीज में एक वृक्ष बनने की सम्भावना निहित है; परन्तु यदि आप बीज को भून लें और फिर अच्छी भूमि में डाल कर पानी दें तो वह अंकुरित नहीं होगा। योग के अनुसार ज्ञानाग्नि में वासनाएँ जल जाती हैं। महर्षि पतंजलि ने अध्यास के मूल को ही पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि इस उपद्रवी मन को सदा के लिए रोक लीजिए। राजयोग में मन की क्रियाओं को निष्क्रिय करने का उपाय बताया गया है। अतः आप देखते हैं कि सब योगों का मूल प्रयास मन के विभिन्न पक्षों को वश में करने की ओर है, उन विविध पक्षों को जो जीवात्मा को निम्न आत्मा से जकड़े हुए हैं। और इन विविध पक्षों में से जिस व्यक्ति के लिए मन का जो पक्ष अनुकूल होता है, वही पक्ष उसमें प्रधानता पा लेता है। स्वामी शिवानन्द जी ने कहा है- "आपको एकांगी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। यदि आप राजयोग के अनुसार चलते हैं तो और योग भी आपको सहकारी रूप में करने चाहिए।" स्वामी जी योग-समन्वय को महत्त्व देते थे। आपमें भक्तियोग, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोगादि सब योगों का संयोग होना चाहिए। साधना का यह ऐक्य अत्यन्त हितकारी है। सभी योग अज्ञानावस्था के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न अध्यास, अयथार्थ कार्यशीलता एवं भाव को उच्चावस्था में लाने के हेतु मन के रूपान्तर के उसी क्रम की ओर प्रेरित करते हैं। विभिन्न व्यक्तियों में किसी एक ही रूप के प्राबल्य के कारण सबके मार्ग अलग-अलग हैं।

कोई भी विचार, जो मन में स्थायी हो जाता है, प्रबल होने लगता है और मन में स्वयं को दोहराने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। आप कुछ भी चिन्तन करें, उसे पुनः-पुनः सोचना मन की स्वाभाविक प्रकृति है। मन में जो विचार जानबूझ कर स्वीकृत हुआ है, वह तुरन्त ही अपनी पुनरावृत्ति चाहता है और जो कुछ भी आप सोचते हैं, वह कर्म के रूप में व्यक्त हो जाता है। यदि आपमें दयाभाव उठता है तो आप दयाभावयुक्त कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। यदि आप विषय-परायण अथवा लोलुप विचारों में संलग्न हैं तो हठात् ही कर्म भी आप ऐसा करेंगे जो विषयपरक अथवा लोलुप होगा। क्रोधित भाव आपको कठोर कृत्य करने को बाध्य करता है और कामुक भाव ऐसा कर्म करने के लिए प्रेरित करता है जिसमें राग की झलक हो। कोई भी विचार मनुष्य को अपने अनुरूप कार्य करने को प्रेरित करता है। यह दूसरी बात है जिसे आपको समझना है।

कर्म की यह प्रकृति है कि एक बार होने पर यह पुनरावृत्ति चाहता है और पुनः-पुनः करने पर कर्म मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। अनजाने में ही आप उस विशेष प्रकार के कार्य के अनुगामी बन जाते हैं। आदत तृतीय स्थिति है, जो एक विशेष प्रकार के विचार को दृढ़ करने से बनती है। आपकी आदतों से आपका चरित्र प्रभावित होता है। चरित्र भाग्य का विधायक है। इस प्रकार विचारों से कर्म, कर्म से स्वभाव, स्वभाव से चरित्र एवं चरित्र से भाग्य का उदय होता है। अब, युक्त विचारों के महत्त्व की प्रतीति आपको हो गयी होगी। आप सावधानी से उन सब विचारों को दूर करें जो आत्मिक उन्नति अथवा अन्तराभिव्यक्ति के प्रतिकूल हैं।

योग-साधना

आध्यात्मिक विकास में मन सबसे बड़ा शत्रु है। कामना, विक्षेप, चंचलता आदि विविध रूपों में मन ही विकटतम बाधा है। यदि मन पूर्णतः स्थिर हो तो आत्मा का प्रकाश स्वयं ही प्रतिबिम्बित होता है। अहंकार, तुच्छ स्वाभिमानी व्यक्तित्व हमें अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देखने देता। इसमें स्मृति भी महान् बाधा है। मन के उपर्लिखित रूपों सहित अविचार-बुद्धि आत्मघातक है। इससे आत्मिक चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। विचार की अप्रतिहत प्रवृत्ति कर्म में परिवर्तित होना है और प्रत्येक कर्म मानुषिक प्रकृति में आदत बन जाता है और जब व्यक्ति आदतों का शिकार हो जाता है तो आदत उसके स्वभाव का अविभाज्य अंग बन जाती है।

मनुष्य का समस्त व्यवहार उसके चरित्र पर आधारित है। बाद में प्रत्येक कर्म प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने वाला बीज-स्वरूप बन जाता है। जीवन-यापन करते हुए व्यक्ति कर्मों की संरचना करता है जो उसका भाग्य बन जाता है। अतः हम देखते हैं कि विचार किस प्रकार मनुष्य के भाग्य को शासित करते हैं और चुने हुए उत्कृष्ट विचारों के चिन्तन का क्या महत्त्व है तथा अयथार्थ चिन्तन से बचना क्यों आवश्यक है। राजयोग के विज्ञान का मुख्य उद्देश्य उन सब क्रियाओं को रोकना है, जो मन की मुख्य क्रियाएँ हैं; परन्तु हम तो पहले ही राग-द्वेष, कल्पना, विचार आदि इसकी फैली हुई सूक्ष्म शाखाओं के शिकंजे में हैं। इसलिए मूल तक पहुँचने के पूर्व ही हमें इसकी शाखाएँ नष्ट करनी हैं। यदि आप सिंह का सामना करना चाहते हैं तो पहले आपको वन में जाना पड़ेगा, उसके उपरान्त ही आप उसकी कन्दरा तक पहुँच सकेंगे। चित्तवृत्ति मन-रूपी सिंह की कन्दरा है। आपको इसकी ईर्ष्या-द्वेष, काम, घृणा आदि भावनाएँ नष्ट करनी हैं तथा असद् कर्मों की राशि का, जो बुरे विचारों से बनी है, शोधन करना है। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए यह आक्रमण-क्षेत्र को परिमित करने की प्रक्रिया है।

मानसिक क्रियाओं की दूर तक फैली हुई बाह्य अभिव्यक्तियों को नष्ट करने हेतु पतंजलि ऋषि ने राजयोग की अत्यन्त वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप में व्याख्या की है। मनुष्य एक विवेक-युक्त प्राणी है। उसमें अधम तत्त्व भी है, जो उसे नीचे की ओर ले जाने की चेष्टा करता है। उसकी एक तत्त्वतः आध्यात्मिक प्रकृति है और इन दोनों के मध्य में बुद्धि-युक्त मनुष्य है जिसके मन होने से सोचने की क्षमता है। अतः मध्य में चिन्तन-शक्ति-युक्त प्राणी है, जो मनुष्येतर कोटि के जीवों, जिनमें सोचने की शक्ति नहीं है, से भिन्न है।

मानव के सारभूत स्वभाव के अध्ययन के परिणाम के अतिरिक्त ऋषि पतंजलि ने उसकी वास्तविक रचना का भी अध्ययन किया और उपर्लिखित निष्कर्ष पर पहुँचे। उन्होंने किसी हिन्दू अथवा मुसलमान के नहीं; अपितु मनुष्य के सार्वलौकिक स्वरूप का अध्ययन किया जो सृष्टि के आदि में सर्वत्र रचा गया और जिसका रूप उसके अस्तित्व के अन्तिम दिन तक (वैसा ही) रहेगा। उन्होंने ज्ञात किया कि आरम्भ में तो वह नितान्त सत्ता मात्र होता है। तत्त्वतः वह आत्मा ही है। उसका अस्तित्व आध्यात्मिक है, यह प्रत्येक मानव को जिसमें सोचने की क्षमता है, ज्ञात है। मनुष्य का अन्तिम तत्त्व उसकी सत्ता ही है। कोई भी अपने निस्तत्त्व होने की कल्पना नहीं कर सकता; क्योंकि ऐसी कल्पना करने के लिए भी तो एक कल्पना करने वाले की आवश्यकता होगी, इसीलिए कल्पना करने वाला ही आत्यन्तिक सत्ता (ब्रह्म-स्वरूप) है। मनुष्य का अविनाशी तत्त्व उसकी आत्मा है। वह सत् है। मेरा अस्तित्व है, मैं सत् हूँ, शुद्ध ब्रह्म हूँ, केवल सत् हूँ। और मनुष्य में यह सार-भाग ही उसके अस्तित्व का मूल अंग है। पतंजलि ऋषि को ज्ञान हुआ कि मानव का मूल-तत्त्व तो अन्तर में ही कहीं है; पर एक-दूसरे को देखने पर उसकी भौतिक सत्ता दृष्टिगोचर होती है। हम मनुष्य की प्रतीति उसके विशेष रूप, आकार एवं अंगों से करते हैं। अतः ऋषि पतंजलि ने कहा-मनुष्य का शरीर स्थूल कोश है। यह मनुष्य का एक पक्ष है। उसमें एक और तत्त्व है जिसमें सोचने की शक्ति है। मानव-सत्ता का मानसिक स्वरूप भी होता है जिसे मनोमय कोश कहते हैं। चिन्तन-शक्ति का आविर्भाव होता है; विचार आते हैं और व्यक्ति सोचने लगता है। इन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए शरीर क्रियाशील होता है। मनुष्य का पूर्ण जीवन ही विचारों की भावाभिव्यंजना है और यह भावाभिव्यक्ति विविध कर्मों के रूप में होती है। अतः निश्चय ही भौतिक शरीर में विचारशील मनुष्य विद्यमान है। उन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच में एक सम्बन्ध-सूत्र है। चिन्तनशील एवं क्रियाशील मनुष्य के मध्य में एक शक्ति है जो कार्यशील है। विद्युत् के समान अदृश्य एवं आन्तरिक शक्ति है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए बाध्य करती है। शक्ति जो मानव को सजीव (चेतन) बनाती है, जिसके बिना सब इन्द्रियाँ नितान्त निष्क्रिय हो जाती हैं, वह प्राण-शक्ति है। चक्षु प्राण-शक्ति द्वारा देख सकते हैं। कर्ण प्राण-शक्ति द्वारा सुनते हैं। जिह्वा प्राण-शक्ति द्वारा ही बोलती है।

मृत्यु के समय प्राण निकल जाने पर विघटन-क्रम आरम्भ होता है। शरीर से प्राणों का उत्क्रमण ही मृत्यु है। वास्तव में हम सब चलते-फिरते तथा बोलते हुए शव हैं। प्राणों के प्रयाण कर जाने पर हम सर्वथा गतिहीन हो जाते हैं; क्योंकि प्राण ही शरीर को संचालित कर रहा है, वही कार्य कर रहा है, खा रहा है, आनन्द ले रहा है आदि। यह सब प्राण-शक्ति के कारण है। यह मानव का तृतीय स्वरूप है और इसके पीछे सबको चलाने वाली शुद्ध आत्मा है; 'अहं अस्मि' । परन्तु एक विचित्र-सा भ्रम हो जाता है, जिसके कारण आप स्वयं का मन से तादात्म्य कर लेते हैं और स्वयं को मन का ही एक अटूट अंग मानने लगते हैं; यद्यपि कभी-कभी अनजाने में आप अपने असंग साक्षी-स्वरूप को स्वीकार कर लेते हैं। जब आप कहते हैं-"मेरा मन अशान्त है", आप अनजाने में यह स्वीकार करते हैं कि आप मन से पृथक् हैं और मन नाम की कोई वस्तु आपके पास है। तो जब आप ऐसा कहते हैं कि 'मेरा मन अशान्त है' अथवा 'मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकता' आदि, उस समय आप मन से पृथक् होते हैं। यह सब आपकी वास्तविक प्रकृति के स्वत:प्रेरित भाव हैं। अतः भौतिक शरीर-कोश, प्राण-कोश एवं मन-कोश-जीव के ये तीन रूप अल्पकालिक, क्षणिक, दिखावटी तथा अनावश्यक हैं। आवश्यक तत्त्व केवल आत्मा ही है। आपका स्वत्व शुद्ध-सत्ता है जो अजन्मा, शाश्वत एवं पुरातन है-"अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण: ।" मन के प्रकट होने से अति-पूर्व आपका अस्तित्व विद्यमान था। पतंजलिकृत मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का-शुद्ध आत्म-तत्त्व के केन्द्र का अध्ययन जो मन-कोश, प्राण-कोश एवं स्थूल शरीर-कोश से आच्छादित है, एक क्रमिक विधि को प्रस्तुत करता है। यह गहन चिन्तन द्वारा समीक्षित एवं वैज्ञानिक ढंग से अन्वेषित विधि है।

राजयोग

अब हमें यह देखना है कि योग कितने प्रकार के होते हैं।

योग अनन्त हैं। कोई भी पदार्थ जिससे आपको दुःख से मुक्ति मिलती है और सच्चे आनन्द की प्राप्ति होती है, योग कहलाता है। योगाभ्यास विविध भाँति के हैं; परन्तु योग एक ही है। विविध अभ्यास-पद्धतियाँ लोगों की भिन्न-भिन्न क्षमता एवं रुचि के अनुरूप हैं। भिन्न-भिन्न लोगों के स्वभाव एवं योग्यता के अनुसार ही पूर्वजों ने विविध मार्गों को निर्धारित किया। यह पहली विचारणीय बात है कि ये मार्ग एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सब मार्ग अन्ततः एक ही समान प्रक्रिया का निर्देश करते हैं। आप तीन और सात का योग (जोड़) करें, चार और छह का करें, पाँच और पाँच का करें, आपको योग तो दस ही मिलेगा। इसी प्रकार योग-क्रम प्रत्यक्ष रूप में ही अलग-अलग दिखायी देता है; परन्तु उनकी अनुवर्ती मूल-प्रक्रिया एक ही समान है।

वह मूल-प्रक्रिया कौन-सी है?

बुद्धिमान् कहते हैं कि एक आवरण है जिससे तथ्य छिपा हुआ है तथा ईश्वर के सम्बन्ध में इसे माया कहते हैं और जीवात्मा के सम्बन्ध में इसे आवरण कहते हैं। जीवात्मा व्यक्तिगत चैतन्य में ढक (निहित हो) जाती है। इस आवरण के दूर होने पर उसे परमात्मा से एकरूपता का ज्ञान हो जाता है। योग का उद्देश्य इस आवरण को दूर करना है। ज्ञानयोग, भक्तियोग एवं राजयोग-सबका यही उद्देश्य है। वे मनुष्य के एक रूप को ले कर उसके द्वारा उसको इस योग्य बनाते हैं कि वह परमात्मा से अपनी समरूपता का ज्ञान कर सके।

मनुष्य बुद्धि, भाव एवं अन्तरावलोकन की गुह्य क्षमता से युक्त है। इन तीनों क्षमताओं में से जिस व्यक्ति में जो क्षमता प्रबल होती है, उसी के अनुरूप योगाभ्यास उसके अनुकूल होता है। यदि बुद्धि-प्रधान है तो साधक ज्ञानयोग का आश्रय लेता है, भावना-तत्त्व होने पर परम सत्य की प्राप्ति हेतु भक्तियोग को अपनाता है तथा अलौकिक तत्त्व अन्तरावलोकन की क्षमता का अतिरेक होने पर राजयोग अपनाया जाता है। राजयोग को ध्यानयोग भी कहते हैं। कर्मयोग से तो आप सब लोग परिचित ही हैं। आप ज्ञानयोगी हों, भक्तियोगी हों अथवा ध्यानयोगी हों, कर्मयोग तो परमावश्यक है। फल से अनासक्त रह कर इस संसार में कर्म करने के रहस्य को कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग का रहस्य अनासक्ति है। अनासक्त कर्म ही बन्धनों से मुक्त कर सकता है।

राजयोग उनके लिए है जो स्वभाव से रहस्यवादी एवं अन्तर्मुखी हैं।

इसमें आगे कैसे बढ़ा जाये ?

राजयोग में आठ विभिन्न सोपान हैं; अतः इसे अष्टांगयोग भी कहते हैं। ज्ञानयोग की प्रथमावस्था में साधक के लिए कुछ आवश्यक गुण आचक्षित हैं-साधन-चतुष्टय अर्थात् विवेक, वैराग्य, षट्सम्पत्ति जैसे शम, दम, तितिक्षा आदि और अन्ततः मुमुक्षुत्व-मोक्ष के लिए अतीव प्रबल इच्छा और अभिलाषा। इन गुणों से युक्त होने के उपरान्त परम सत्य के स्वरूप का श्रवण करने के लिए गुरु की शरण लेनी चाहिए। इसके पश्चात् श्रवण किये हुए का चिन्तन करना चाहिए। इसे मनन कहते हैं। अब निरन्तर उस पर ध्यान करें। इसे निदिध्यासन कहते हैं। जिस प्रकार ये साधन-चतुष्टय ज्ञानयोग के अंग हैं उसी प्रकार राजयोग के आठ अंग हैं। महर्षि पतंजलि ने इस योग का निरूपण किया; अतएव इसे पातंजलयोग भी कहते हैं। राजयोग सब योगों से अधिक वैज्ञानिक एवं युक्तिसंगत है। साधारणतया योग शब्द राजयोग को ही निर्दिष्ट करता है। योग-दर्शन का अभिप्राय है पतंजलि का अष्टांगयोग। राजयोग इसका पारम्परिक नाम है। वस्तुतः सब मार्ग ध्यान-अवस्था में पर्यवसित होते हैं; क्योंकि राजयोग में ध्यान का बहुत महत्त्व है, अतएव इसे ध्यानयोग भी कहते हैं।

राजयोग के आठ अंग हैं : यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । इनमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम प्राथमिक अवस्थाएँ हैं। वास्तव में योग प्रत्याहार से आरम्भ होता है। प्रत्याहार का अभिप्राय है मन और इन्द्रियों को प्रमादशून्य कर अन्तर्मुखी करना। यम का अर्थ है कुछ विशेष गुणों का अनुशीलन करना अथवा अभिवृद्धि करना। नित्य व्रतों का पालन करना नियम है। शरीर को सर्वथा निष्क्रिय एवं स्थिर करके (एक विशेष ढंग से) बैठना आसन कहलाता है। आन्तरिक, सूक्ष्म स्नायविक प्रवाह से सम्बन्धित स्थूल प्राण (श्वास) का अनुशासन, संयम तथा नियमन प्राणायाम है। मन और इन्द्रियों को बाह्य विषयों से अन्तर्मुख करना प्रत्याहार कहा जाता है और ध्यान के विषय पर मन को एकाग्र करने का नाम धारणा है। धारणा पर प्रभुत्व प्राप्त करके ध्यान के विषय पर चित्तवृत्ति को निरन्तर स्थिर करना ध्यान है। धारणा में अस्थिरता होती है; परन्तु इस पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेने के पश्चात् चित्तवृत्ति को स्थिररूपेण बहुत समय तक ध्यान के विषय पर एकाग्र किया जा सकता है। ध्यान की गहराइयों तक पहुँचने के उपरान्त आप निम्न स्थूल चेतना का अतिक्रमण करके चित्-शक्ति को प्राप्त करते हैं। यह समाधि-अवस्था कहलाती है।

यहाँ हठयोग तथा राजयोग के आसनों में अन्तर देखना है। राजयोग में हठयोग के चौरासी लाख आसनों का विवरण नहीं मिलता। ध्यानाभ्यास हेतु स्थिर रूप से बैठने का कोई भी ढंग राजयोग में आसन कहा जाता है। हठयोग में आसन का अभिप्राय कुछ और ही है। राजयोग में आसन की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है : 'स्थिरसुखमासनम्' (पा. यो. २-४६) -शरीर को किसी एक मुद्रा में स्थिरता से सुखपूर्वक टिकाये रख कर बैठना। कोई भी सुखदायक मुद्रा, जिसमें आप शरीर को अधिक देर तक स्थिर रख सकते हैं, आसन कहलाती है। प्राणायाम अथवा प्रत्याहार करने वाले किसी भी योगी के लिए आवश्यक है कि वह कम-से-कम तीन घण्टे तक एक आसन में बैठ सके। इस भाँति हमें राजयोग एवं हठयोग के आसनों के बीच भेद देखना है।

राजयोग सर्वप्रथम स्थूल शरीर को संयत करने में सहायक होता है। फिर शनैः-शनैः सूक्ष्म कोश यथा प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तथा आनन्दमय कोश को संयत करने की विधि सिखाता है और हमें उस शाश्वत, नित्य-पूर्ण आत्म-तत्त्व की ओर ले जाता है जो इन सब कोशों से परे है। अतएव साधना का क्रम बाह्य शरीर से आरम्भ होता है और सूक्ष्म शरीरों की ओर बढ़ता है। अतः आभ्यन्तर शुद्धि तथा आत्म-सिद्धि के लिए राजयोग एक अतीव वैज्ञानिक एवं युक्ति-युक्त विधि है।

यम

पतंजलि ऋषि ने सर्वप्रथम सर्वथा बाह्यतः दृष्टिगोचर शरीर को ही लिया। आप जानते ही हैं कि मन के बाह्य, स्थूल एवं भौतिक स्वरूप का प्रकटीकरण शारीरिक क्रिया के रूप में होता है। इसीलिए उन्होंने विचार किया कि पहले मन के मल को दूर किया जाये एवं उसके प्रभाव तथा लक्षणों को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाये। उनके अनुसार लक्षणों द्वारा ही कारण विद्यमान रहता है। ज्यों-ज्यों हम मानसिक वृत्तियों को कर्म-रूप में अभिव्यक्ति देते हैं, त्यों-त्यों वे और पुष्ट होती जाती हैं। अतः असली बात मन को वश में करना है। फिर भी, ध्यानावधि में प्राप्त, पतंजलि के अनुसार, विचार पर कर्म की भी प्रतिक्रिया होती है। हर बार आपकी क्रिया आपके कर्म को प्रबल बनाती है। युक्तियुक्त निष्कर्ष यह है कि बाह्य क्रिया तक पहुँचने पर विचार प्रवेग प्राप्त कर लेते हैं। आप कम-से-कम, इसके अत्यन्त स्थूल भौतिक रूप को तो नष्ट कीजिए, यद्यपि सदाचारवादी[3] तो इस बात का विरोध ही करेगा। उसके अनुसार क्रिया को निरुद्ध करने से कोई लाभ नहीं, मन को ही बदलना चाहिए।

परन्तु यह कार्य इतना सुगम नहीं। मन को सीधे ही वशीभूत करना अति-कठिन है। मन वही करता है जो उसकी इच्छा होती है। वह जो भी कल्पना करता है, वह क्रिया-रूप में परिणत हो जाती है। सर्वप्रथम इस पर कुछ प्रतिबन्ध लगाइए। जहाँ भी यह क्रिया-रूप में स्वयं को व्यक्त करना चाहे, आप कहें, 'नहीं'। इसकी बाह्य क्रियाओं के विरुद्ध युद्ध ठान लीजिए। मन के परिवर्तन को ही वास्तविक योग समझने वाले अविचारी मनुष्य को संकल्प (यम) एवं व्रत (नियम) मूर्खतापूर्ण दिखायी दे सकते हैं; परन्तु जो व्यक्ति इस अवस्था को पार कर चुका है, उसके लिए भी इनका कोई महत्त्व नहीं; किन्तु प्राथमिक अवस्थाओं में हम इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। हम जो अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही हैं, हमें इनका उतना ही महत्त्व जानना चाहिए जितना कि आगे वाली अवस्थाओं का होगा। अनुमान करें, एक सीढ़ी है। उसमें सोपान ऐसे लगे हैं कि आप (ऊपर चढ़ने के लिए) एक सोपान भी छोड़ नहीं सकते; परन्तु यदि आप फिर भी यह कहें कि आपको प्रथम सोपान नहीं चाहिए तो आप सदा भूमि पर ही रहेंगे।

मन बहुत कपटी है। यह कोई-न-कोई बहाना ढूँढ़ ही लेता है। यह आदर्श उपस्थित करता है, 'मैंने अपने पूर्व-जीवन में उस अवस्था को पार कर लिया है। अब यदि मैं पाँच प्याले चाय पी लूँ और मांस भक्षण करूँ तो कुछ हानि नहीं होगी।' ऐसा कहने वाला व्यक्ति अपनी जिह्वा का दास होता है। वह मांस भक्षण नहीं छोड़ सकता। मांस भक्षण त्यागने का आशय होगा कि आप अपने मन पर प्रभुत्व जमा रहे हैं अर्थात् मन को संयम में रख रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि आप प्रातः चार बजे उठ कर ठण्ढे जल से स्नान करेंगे तो इसका आशय है असत् निम्न प्रकृति के प्रभाव पर आध्यात्मिक प्रकृति के उत्कर्ष को निरन्तर एवं पुनः-पुनः स्थापित करना। आप अपनी उच्च अलौकिक प्रकृति से निम्न लौकिक प्रकृति को अकस्मात् ही अलग नहीं कर सकते। उन्हें पृथक् करने के लिए आपको सात्त्विक संकल्पों का अनुष्ठान करना होगा। परन्तु यह भी स्मरण रखना होगा कि अपनी रुचि के कुछ विशेष पदार्थों का त्याग ही योग नहीं है, पर वास्तविक योग तक पहुँचने के लिए ये अभ्यास आवश्यक अवश्य हैं। तभी पतंजलि ऋषि ने कहा था, 'सर्वप्रथम आप अपनी बाह्य प्रकृति को संयत करें।' यदि आप इच्छाओं को एकदम से नियन्त्रित नहीं कर सकते तो कम-से-कम शारीरिक क्रियाओं पर तो संयम प्राप्त कर ही लें।

शारीरिक क्रिया का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यह तो सब जानते ही हैं। आप किसी भी अनुरक्ति का निरन्तर चिन्तन कर सकते हैं, पर उसे क्रिया-रूप में लाने पर मन को जो आघात पहुँचता है, वह बहुत बड़ा है। कल्पना द्वारा मनस्तत्त्व पर पड़ने वाला आघात उतना बड़ा नहीं होता जितना कि वास्तविक कार्य द्वारा पड़ने वाला होता है। कर्म मनुष्य की स्मृति का एक ठोस अंग बन जाता है और उसे विचारने या कल्पना करने से कहीं अधिक क्षुब्ध करता है। इसीलिए पतंजलि ने कहा है कि पहले सब कर्मों को शुद्ध करो और उन पर नियन्त्रण रखो। परन्तु कैसे ? उन्होंने बताया कि कुछ विशेष संकल्प लो और अपने आचार-व्यवहार को सार्वलौकिक नियमों के अनुकूल ढालो। वे नियम कौन-से हैं? वे यम के अन्तर्गत आते हैं। संकल्प कीजिए कि आप सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि का पालन करेंगे।

यम पाँच हैं। प्रश्न उठता है कि पाँच ही क्यों, ये दश अथवा अधिक क्यों नहीं? किन्तु यह भी ज्ञान एवं अनुभव पर आधारित है। यदि आपमें पाँच मूल सार्वलौकिक गुण घर कर लें तो शेष सब सामान्य सद्गुण स्वतः ही आपमें आ जायेंगे। इन मूल गुणों को पतंजलि सार्वलौकिक संकल्प कहते हैं अर्थात् ऐसे संकल्प जिनका पालन प्रत्येक दशा, प्रत्येक स्थान एवं समय पर किया जाये। ये संकल्प हैं: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह। यदि साधक निश्चय कर ले और इन संकल्पों के अनुष्ठान के लिए संघर्ष करे तो उसमें समस्त बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। समस्त अयुक्त कर्म झूठ, बेईमानी, कपट, लोभ, अपवित्रता, इन्द्रिय-लिप्सा, काम या क्रूर स्वभाव अथवा दूसरों को हानि पहुँचाने से होते हैं। इस प्रकार एक बुरे या दुष्ट व्यक्ति के सभी कर्म झूठ, क्रूरता, इन्द्रियासक्ति, लोभ अथवा अन्य की सम्पत्ति छीनने की प्रवृत्ति आदि कोई-न-कोई अवगुण तो व्यक्त करेंगे ही। यह निष्कर्ष पतंजलि ऋषि का है। उनका सभी साधकों से आग्रह है कि वे कुत्सित विचारों की बाह्य अभिव्यक्ति, कुटिल प्रयोजन एवं बुरे भावों को समाप्त करके, अपने कृत्यों को पाँच महान् एवं सार्वलौकिक संकल्पों-प्रेम, सत्य, ब्रह्मचर्य, अलोलुपता तथा अस्तेय-के अनुरूप बनायें। यह संकल्प ही मन की अधम प्रकृति के दिव्यान्तर का आधार और इसे बाह्य अभिव्यक्तियों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। ऋषि पतंजलि परिधि से केन्द्र की ओर अग्रसर होते हैं।

इतना तो हम जान ही चुके हैं कि शारीरिक अनुशासन की बहुत आवश्यकता है; क्योंकि मन पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मन में यदि कुत्सित विचार उत्पन्न हों तो उनके परिणाम-स्वरूप उत्पन्न कृत्यों को निर्मूल करना हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार एक स्नायु के निष्क्रिय होने पर वह संकुचित हो कर क्षीण हो जाती है उसी प्रकार मन के भौतिक कर्म क्षीण हो जाते हैं और इस प्रकार एक आदत बन जाती है। विचार के आने पर मन इन्द्रियों को निरन्तर संयत करता हुआ कर्म में लग जाता है और यह आदत निरोध की तरह कार्य करती है। निरोध का अभिप्राय प्रतिबन्ध लगाने वाली किसी भी वस्तु से है। आप मन की हिंस्र प्रकृति को ही प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं। बुरे कर्म का प्रत्युत्तर अच्छे कर्म से दो, यही यम है। मन की अधः प्रवृत्ति को वशीभूत करने की दिशा में किये गये प्रयत्न की यह प्रथमावस्था है।

अहिंसा

प्रथम यम है 'अहिंसा' अर्थात् किसी को दुःख न देना। इस सम्बन्ध में दो महत्त्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं। प्रथम तो यह कि अहिंसा का अर्थ केवल किसी ही हत्या न करना ही नहीं, अपितु कष्ट न देना भी है। अतएव, किसी भी जीव को किसी भाँति का कष्ट न देना अथवा हानि न पहुँचाना अहिंसा है। द्वितीय बात है सार्वलौकिक संकल्प (व्रत) यम के अन्तर्गत आते हैं। वे वर्ग, समय, स्थान, परिस्थिति आदि की सीमा से बाहर हैं। एक अभिकांक्षी साधक को दृढ़तापूर्वक प्रत्येक अवस्था या समय में इन पर अडिग बने रहना चाहिए। इनका अभ्यास अनियमित अथवा इच्छानुरूप चाहे कभी भी नहीं होना चाहिए। यह (व्रत) आपके जीवन को शासित करने बाले अति-महत्त्वपूर्ण नियम बन जाने चाहिए।

आध्यात्मिक जीवन में अहिंसा का विशेष महत्त्व क्यों है? यमों में इसका स्थान प्रथम क्यों है ? इसका वास्तविक आशय क्या है? यह सब समझने के लिए आप क्षण-भर विचार करें कि आध्यात्मिक जीवन और साधना का अर्थ एवं प्रयोजन क्या है।

अपूर्ण, सीमित मानुषिक सत्ता को उसके मूल, आध्यात्मिकता के असीम, अलौकिक एवं दिव्यालोक में परिणत करने का क्रम साधना कहलाता है। मनुष्य की एक अधम, पाशविक प्रकृति होती है, एक मानवीय प्रकृति और एक आन्तरिक तात्त्विक दिव्य प्रकृति होती है जो उसका वास्तविक आत्म-स्वरूप है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है पाशवी प्रकृति पर विजय एवं संयम प्राप्त करके मनुष्य का दिव्य स्वभाव में उदात्तीकरण।

अब, उपर्युक्त प्रकाश में हमें देखना है कि हिंसक पशु का मुख्य लक्षण क्या है। लक्षण है उग्रता एवं क्रूरता। अतएव अधम पाशविक प्रकृति पर मनुष्य की विजय का प्रथम चरण है अकुलीन विकट प्रवृत्तियों को ही नष्ट कर देना। और तो और अत्यन्त सुसभ्य, सुसंस्कृत, शिक्षित एवं शिष्ट लोगों में भी यह लक्षण विद्यमान रहता है; स्त्रियों में भी। उच्च कुल के कहे जाने वाले रईस (कुलीन) लोगों में भी विकृत सम्भोग में क्रूर व्यवहार करने की लालसा रेखा की तरह देखने को मिलती है। माता-पिता का बच्चों के प्रति, स्वामी लोगों का सेवकों के प्रति, सास का बहू के प्रति एवं निर्दयी पति का पत्नी के प्रति कठोर एवं बुरा व्यवहार आधुनिक समाज में सर्वत्र ही चलता है और इसकी अभिव्यक्ति का माध्यम एवं रूप है क्रोध। इसलिए महर्षि पतंजलि द्वारा निर्दिष्ट अहिंसा अर्थात् मन, वचन तथा कर्म से किसी जीव को दुःख न पहुँचाने का व्रत साधक की पाशवी प्रवृत्ति को दूर करने का सर्वोत्तम एवं अत्यन्त प्रभावपूर्ण साधन है।

इसके अतिरिक्त, देवत्व-प्राप्ति का आशय है सात्त्विक प्रकृति का विकास एवं परिस्फुटन। दैवी सम्पद् अथवा दिव्य स्वभाव के अर्जन की आवश्यकता है। ईश्वर प्रेम-स्वरूप है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें किसी जीव को किसी प्रकार भी दुःख अथवा हानि न पहुँचायी जाये। हिंसा और अत्याचार प्रेम के सर्वथा विरुद्ध हैं। शान्तं, शिवं, शुभम् ही भागवतीय सत्ता का स्वरूप है और इसलिए अहिंसा को सद्गुणों में सर्वोच्च स्थान मिला है। कहा भी है- 'अहिंसा परमो धर्म:।' अतएव राजयोग के पाँच यमों में इसे प्रथम स्थान दिया गया है।

द्वार पर आये हुए भिखारी का कठोरता से निरादर करना अहिंसा-व्रत को भंग करने के समान है। किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए वचन दे कर या आशा बँधा कर, बिना सोच-विचार किये उसे निराश करना अहिंसा को भंग करना है। दूसरों के समक्ष, किसी व्यक्ति की अवज्ञा करना अथवा उसके प्रति जानबूझ कर अशिष्टता दिखाना निरंकुश क्रूरता है। कठोर एवं अविनीत वचन हिंसा है। किसी अन्य से हानिप्रद कार्य करवाना अथवा उसके क्रूर कर्म का अनुमोदन करना अहिंसा की प्रतिज्ञा भंग करना है। किसी के दुःख-निवारण में असफल होना अथवा दुःख के समय किसी व्यक्ति की सहायता हेतु जाने की उपेक्षा करना भी एक प्रकार की हिंसा है, यह प्रत्यवाय पाप है। यदि आप अहिंसा के साधक बनना चाहते हैं और सचमुच में ही अपनी साधना के प्रति गम्भीर हैं और वास्तव में ही शुद्धहृदयेन शाश्वत आनन्द और कैवल्य की प्राप्ति के लिए उन्नति करना चाहते हैं तो प्राणिमात्र को हाव-भाव से, आकृति से, कर्कश वाणी से अथवा अविनीत शब्दों से कष्ट देना सर्वथा त्याग दें। आप जो भी अभ्यास करते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से करिए। दैवी गुण अहिंसा के साकार रूप बन जाइए।

सत्य

महर्षि पतंजलि द्वारा साधकों के अभ्यास के लिए निर्धारित सार्वलौकिक नियमों में द्वितीय नियम है-सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करना। सत्य-स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको सर्वथा सत्यनिष्ठ बनना होगा। सत्य का साक्षात्कार करने के लिए सत्य में ही जीना होगा, सत्य-स्वरूप ही बनना होगा तथा सत्य के प्रति आंशिक नहीं, सम्पूर्ण और सर्वोपरि लगाव रखना होगा। साधक-जीवन की नींव रखने के लिए यह दूसरा तत्त्व है।