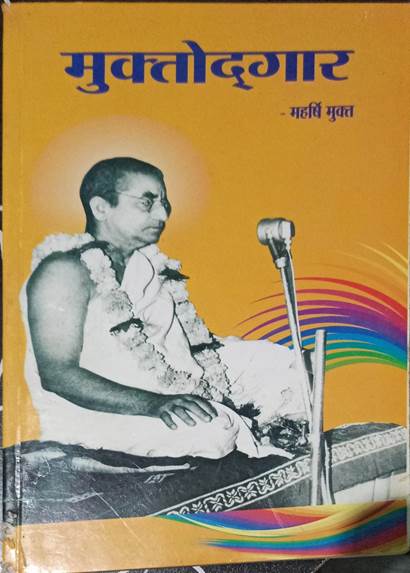

मुक्तोद्गार

जो दर्शन, प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा का

दर्शन करा दे, उसका ही नाम दर्शन है।

![]()

महर्षि मुक्त

मुक्तोद्गार

प्रकाशक :महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति

केन्द्र, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

(सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाशकाधीन)

मुद्रक :नेचर ग्राफिक्स शांति चौक,

पुरानी बस्ती, रायपुर

मो.: 9302230478

संस्कृत :तृतीय, वर्ष : 2012

प्रति :1000

कार्यालय एवं - :डॉ. एस.एन. त्रिपाठी

पुस्तक मिलने 50/152, बंधवापारा, पुरानी बस्ती

का पता रायपुर (छ.ग.) - 492001

मो. : 9926130014

मूल्य

समर्पण

मातृदेवो भव ।

पितृदेवो भव ।

आचार्य देवो भव ।।

परम् पूज्य सद्गुरुदेव महर्षि मुक्त के

श्रीचरणों में सादर समर्पित

महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति

संक्षिप्त-कथन

'श्री महर्षि मुक्त' के उद्गार श्री महर्षि जी के परिचय के प्रतीक हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, निगम एवं स्वानुभूति प्रमाण संसिद्ध समस्त चराचर का अस्तित्व 'मैं' हूँ, 'मैं' हूँ इस प्रकार नित्य प्रस्फुटित सच्चिदानंद घनभूत भगवान आत्मा का साक्षात्कार कराना जिनके लिए हस्तामलकवत् है।

उपरोक्त अनादि, अक्षय सार्वभौम सिद्धान्त का सतत् प्रचार करना श्री महर्षि जी के जीवन का चरम लक्ष्य है।

अलं

परमानंद शास्त्री

रायपुर (छत्तीसगढ़)

तृतीयावृत्ति का प्रकाशकीय कथन

विगत कई वर्षों से 'मुक्तोद्गार' की मांग को देखते हुए इसके संकलनकर्त्ता श्री नरनारायण जी अवावाल से इस पुस्तक का पुनः प्रकाशन हेतु अनुमति प्राप्त कर, समिति इस नव कायाकल्पित, संशोधित मुक्तोद्वार की तृतीयावृत्ति जिज्ञासु पाठकों को भेंट करते हुए हर्षानुभव कर रही है।

वृद्ध योगी का किसी शैशव शरीर में परकाय प्रवेश करने के उपरांत भी उसके अनुभव में किंचित मात्र भी कमी नहीं होती। बस, इसी तरह मुक्तोद्वार का काया कल्पित नया रूप आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसमें उन सभी परिशिष्टों का समावेश ज्यों का त्यों किया गया है, जैसा कि इसकी प्रथमावृत्ति में है।

संशोधन में कहीं-कहीं पर त्रुटियाँ रह गयी हैं, इसके लिए समिति क्षमा चाहती है और पाठकों से अनुरोध करती है कि इसे सुधार कर पढ़ें।

महर्षि मुक्तानुभूति

साहित्य प्रचारक समिति

प्रस्तावना

'मुक्तोद्गार' में महर्षि मुक्त द्वारा समय-समय पर दिए गए प्रवचनों, वार्ताओं के माध्यम से अध्यात्म दर्शन का सार प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद भवतगीता के सूत्र 'स्वभावोऽध्यात्म' की एक विशद व्याख्या है यहां अध्यात्म का सार है स्व-भाव अर्थात् आत्म-भाव। प्रकटतः भाव दो ही होते हैं-आत्म-भाव और विषय-भाव। विषय-भाव को ही कभी 'अनात्म-भाव' भी कह दिया जाता है, किंतु, ऐसा वाक्-विपर्यय के फलस्वरूप होता है, न कि इसलिए कि अनात्म जैसा कोई वास्तविक अस्ति रूप होता है। अवश्य, विज्ञान अपने अध्ययन की सुविधा हेतु विषय-भाव को एकांतिक 'पदार्थ- भाव' का रूप दे देता है। किंतु उसका उद्देश्य भी अंततः 'पदार्थ' के स्व- भाव या आत्म-भाव को ही उजागर करना होता है। अब, जहाँ भी आटम- भाव है, वहाँ किसी न किसी तरह आत्मा का सन्निवेश अवश्य होगा। विज्ञान का 'पदार्थ' जड़ भाव है, इसलिए उसके आत्म-भाव का निदर्शन चैतन्य- धर्मी आत्मा के प्रकाश के बिना असंभव है। मूल प्रकृति में 'महत्' (विराट सृजनात्मक अवगमनात्मक बुद्धि) का स्फुटन बिना पुरुष (आत्मा) के सान्निध्य के संभव ही नहीं है। इस तरह आत्मा के सान्निध्य में अवगम्य पदार्थ (प्रकृति) ही अध्यात्म की दृष्टि में 'विषय' स्वरूपेण प्रस्तुत होता है। अर्थात् अध्यात्म-दर्शन में प्रकृति या पदार्थ का आत्म-भावी अस्ति-रूप अध्ययन की वस्तु बनता है, जबकि विज्ञान में वही विवक्त रूपेण (Abstraction) अनात्म के छद्म अस्ति-देश में प्रस्तुत होता है।

अब, यह एक विलक्षण सी बात है कि विज्ञान की शैली में पादार्थिक आत्म-भाव को अनात्म-भाव का वैकल्पिक रूप देकर प्रस्तुत किया जाता है। यह कैसे संभव होता है? इस तरह के जिन प्रश्नों या समस्याओं से विज्ञान की उद्भावना होती है उनमें अस्ति या सत् के स्वरूप के प्रति अज्ञानता या उसके ज्ञान के प्रति संदेह का दृष्टिकोण प्रधान होता है। इसके विपरीत, अध्यात्म में उक्त अज्ञानता या ज्ञान के प्रति संदेह न होकर उनके संदर्भ में जिज्ञासा का यह दृष्टिकोण होता है कि तद्-तद् रूपों में वे किस तरह सत् के अनिवार्यतः निदर्शित आत्म-रूप को विपर्यस्त कर देने में समर्थ होते हैं।

जूडो-क्रिश्चियन धार्मिक परंपरा में 'ईश्वर' की तरह विज्ञान में 'सत्' 'छुपा हुआ' होता है, जबकि भारतीय धार्मिक परंपरा और अध्यात्म में स्वयं-प्रकाश्य रूपेण प्रस्तुत रहता है। यह श्रीमत जिज्ञासा ही अध्यात्म की ही होते उत्सुकता और आश्चर्य की अभिव्यक्ति है। उसका जन्म अज्ञान या संदेह में अतः, जैसा कि महर्षि मुक्त कहते जिज्ञासा ही अध्यात्म की प्रवेशिका है, न कि प्रश्न या समस्याएँ। जिज्ञासा किसी अज्ञात उत्तर को ढूँढने की विधा न होकर, प्रस्तावित उत्तर के प्रति उत्सुकता और आश्चर्य की अभिव्यक्ति है । उसका जन्म अज्ञान या संदेह में न होकर ज्ञान में होता है, । अज्ञान या सन्देह-जन्य सत् के प्रकट ज्ञान-स्वरूप को समझाने के लिए होती है।

अध्यात्म और विज्ञान के बीच प्रकट अंतर को और अधिक स्पष्टतापूर्वक समझने के लिए हमें वेदांत के 'अध्यास' की धारणा पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि महर्षि मुक्त कहते हैं 'अध्यास' तीन तरह के होते हैं-देहाध्यास, जीवाध्यास और ब्रह्माध्यास। 'अध्यास' का अर्थ है- आत्म-भाव (सत्) पर अनात्म-भाव (असत्) का प्रक्षेप। यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक, यह कि चूँकि भाव मात्र ही सत् का अर्थ रखता है, जिज्ञासा होती है कि असत् या अनात्म भाव क्योंकर संभव हो पाता है और दूसरी यह कि चूँकि भाव के अर्थ में कभी अभावमूलकता नहीं होती, उसके संदर्भ में असत् का भासमान होना (प्रक्षेण रूपेण) कैसे संभव हो पाता है? जिन जिज्ञासाओं पर अध्यात्म की भूमि तैयार होती है, उन्हीं में उक्त दो जिज्ञासाएँ भी शामिल हैं।

कर्म जगत् में 'मैं' आत्म-भाव पर 'मेरा शरीर' के अध्यारोपण से 'देहाध्यास' होता है। यह तमोगुणजन्य है, अर्थात् अज्ञान-जन्य है। यहाँ 'मैं' आत्मा के लिए साधनवत् प्रस्तुत देह को आत्म-भाव से संश्लिष्ट समझ लेने का भ्रम छिपा हुआ है। उपासना (भावना) जगत् में 'मैं' आत्मा पर 'मेरा मन' का आत्मभावी अध्यारोपण होने से 'जीवाध्यास' होता है। यह रजोगुण जन्य है अर्थात् विषयमूलक संकल्प-विकल्प जन्य। 'मैं' आत्मा पर विषयावेष्ठित आवेग का आवरण होने से आत्म-भाव के 'विषयी' होने भ्रम के फलस्वरूप जीवाध्यास होता है। यह जैव-तृष्णा का क्षेत्र है। ज्ञान में जगत् में 'मैं' आत्मा पर आत्मेतर 'परमात्मा' के अध्यारोपण से 'ब्रह्माध्यास' होता है। यह सतोगुणजन्य है, अर्थात् दो क्षेत्रज्ञ-प्रभेद जन्य भ्रम (देह क्षेत्र और जीव-क्षेत्र में 'आत्मा' और मूल प्रकृति क्षेत्र में 'परमात्मा' के बीच भेव से पैदा हुआ भ्रम)। इन तीनों प्रकार के अध्यास या भ्रम का निराकरण इस सहज बोध से हो जाता है कि 'मैं' आत्मा पर ही देह-भाव, जीव-भाव व ब्रह्म-भाव आधारित है, जबकि स्वयं उस आत्म-देश में इन सभी भावों का अभाव हो वह सर्व का सर्व 'मैं' परम तत्व है, जिसमें एकांतिक आत्म-भाव की भावना का भी लोप हो जाता है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है कि वह परम-तत्व (आत्मा) किसी भी साधन-प्रवचन, श्रवण, निदिध्यासन, बुद्धि-द्वारा अप्राप्य है। वह अपनी ही प्रेरणा से, अपनी ही शक्ति से प्रकट होता है। यहीं भगवद्कृपा है।

अब, यद्यपि 'मैं' आत्मा सहज बोध गम्य है, सांसारिक मनुष्य में उसकी उद्भावना सरल नहीं है। सांसारिक मनुष्य 'इदम् गम्य' प्रपंच या विषय जगत् का जीव है, जबकि 'मैं' आत्मा का क्षेत्र 'अहंगम्य' है, स्वयं-प्रकाश्य है। प्रपंच क्षेत्र सदैव माना जाता है, जाना नहीं, जबकि 'मैं' सदैव जाना जाता है, माना नहीं। प्रपंच विकल्प रूपेण प्रस्तुत होता है, वह चित्त या मनोवृष्तिमूलक संकल्प में कारण भूत है, इसलिए उसमें संदेह या धोखा है, जो वस्तुतः सभी प्रकार के अध्यासों के मूल में हैं। दूसरी ओर, 'मैं' आत्मा का अहं प्रकाश्य क्षेत्र प्रपंच शून्य है, वह कभी विकल्प-रूपेण प्रस्तुत नहीं होता, उसकी प्रकाशता अबाधित व शाश्वत होती है। अतः मात्र आत्मा ही त्रिकालाबाधित सत् है। पुनः, चूँकि 'प्रपंच शून्यता' का अर्थ ही 'चित्त- वृत्ति निरोधता' है, सांसारिक मनुष्य द्वारा आत्मा या आत्म- क्षेत्र तक पहुँचने की पहली शर्त ही है चित्त-वृत्ति-निरोध अर्थात्, मनः संकल्पों की रोकथाम।

परंतु, चित्त-वृत्तियों या मनः संकल्पों का निरोध कैसे संभव है? शिक्षा द्वारा। और शिक्षा कैसे संभव है? गुरु द्वारा। मानव शिशु-काल से ही शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि देह-भाव, जीव-भाव जन्म से ही भासमान रहते हैं। प्रपंच में पड़ने के साथ ही तद्रूप में उसकी पहचान कर लेनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे जलाशय में पड़ने के साथ ही तैरना, जान लेना होगा अन्यथा डूबना ही होगा। इस दृष्टि से जैसा कि महर्षि मुक्त कहते हैं, शिक्षा चरित्र- निर्माण का उपक्रम है। फिर, चरित्र निर्माण के लिए अनुशासन आवश्यक है और अनुशासन के संयम-इंद्रिय-संयम के रूप में देह-भाव के क्षेत्र में संयम और संकल्प-संयम के रूप में जीव-भाव के क्षेत्र में संयमा इंद्रिय-संयम भोग-वृत्ति का संयम और संकल्प-संयम (नैतिकता या व्यवहार शलता) के गुणों वाली शिक्षा कभी प्रमुखतः धनार्जन के लिए नहीं होगी, जैसा कि पाश्चात्य प्रभाव में आज उसका स्वरूप है, वरन् वह होगी आत्म-बोध के लिए। आत्म-बोध ब्रह्मानुभव की भूमिका है। ब्रह्मानुभव के लक्ष्य की हष्टि से ही पारंपरिक भारतीय शिक्षा में बह्मचर्य का विधान है। किंतु, पुनः, चूँकि आत्मा और ब्रह्म, आत्म-बोध और ब्रह्मानुभव परस्पर भिन्न नही हैं, बह्य (आत्मा) ही साध्य है और साधन भी।

चित्त-वृतियों या मन के निरोध के उपाय को ठीक से समझने के लिए यह जानना चाहिए कि भाव मात्र ही मनोमय हैं। मन में ही सारा प्रपंच है, सभी भावों की उत्पत्ति और गति है। इस सर्वदा चंचल और सर्वथा मायावी मन के निरोध हेतु गीता में अभ्यास और वैराग्य का मार्ग सुझाया गया है। 'अभ्यास' का अर्थ है अ-मन हो रहने, चित्त-वृत्तियों में निर्लिप्तता का अभ्यासा चैतसिक विषयों को आत्म-भाव का प्रक्षेप मानकर उनका उपराम आत्मा में ही कर देना। अ-मन हो रहने से कर्म भी भाव-शून्य हो जाता है और इस तरह देह-भाव और जीव-भाव दोनों ही आत्म देश में लीन हो जाते हैं। 'वैराग्य' का अर्थ है, ब्रह्म के सत्-चित्-आनंद स्वरूप से अलग सभी अस्ति-भावों का त्याग । फलतः ब्रह्म (आत्मा) ही तत्त्वतः दृष्टव्य, श्रोतव्य, ज्ञातव्य, मंतव्य, जिज्ञासतव्य रह जाता है। पुनः, यह भी जानना चाहि कि यद्यपि अभ्यास और वैराग्य की चर्चा यहाँ साधन के रूप में की गई है. साध्य 'आत्मा' तक पहुँचकर वे भाव-स्वरूपेण नहीं ग्राह्य हो पाते। चूँकि 'मैं' आत्मा स्वरूपेण साध्य है, किसी साधन द्वारा नहीं, आत्मा तक पहुँचक अभ्यास और वैराग्य उसी साध्य में विलीन हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैन देह-भाव, जीव-भाव और ब्रह्म-भाव उनके आधार भाव 'मैं' आत्मा में विली होते हैं। आत्म भाववत्ता भूमा है, पूर्ण है, जबकि अन्य भावरूप अल्प है अपूर्ण हैं।

अब, यह देखना चाहिए कि यदि आत्मवत्ता ही आधारभूत आदि मानव स्वरूप है, तो इसे धारण करना ही उसके लिए परम श्रेयस्कर है, उसक परम 'धर्म' है। पुनः, चूँकि आधारभूत मानव-स्वरूप सर्वत्र और सर्वकाल एक है, मनुष्य की धर्म-धारणा भी सदैव एकरूप ही होनी चाहिए। आ पृथक-पृथक धर्मों की धारणा मात्र मान्यताएँ हैं, स्वरूप विक्षेप हैं, 'ह नहीं। मनोमय होने से वे राग-द्वेष मूलक भी होंगे। इसलिए ब्रह्मानुसंधान जो धर्म का मूल साध्य है, वे बाधक होंगे, प्रकाश के बदले अंधकार वाहिकायें। इतिहास में धर्मों के बीच संघर्ष के मूल में यही बात है। इसलिए वे कभी विश्व-धर्म की पात्रता नहीं रखते। विश्व-धर्म का आधार केवल सहज मानव स्वरुपवता या आत्मवत्ता है। इस दृष्टि से 'विश्व-धर्म' केवल मानव धर्म' के रूप में संभव है।

जैसा कि महर्षि मुक्त कहते हैं, मानव स्वरूपवत्ता का प्रथम प्रकाश्य तत्व है- आनंद । मनुष्य सहित सारा चेतन जगत् आनंद की खोज में निकली एक विराट जीवन-यात्रा है। मनुष्य आनंद के लिए ही सारी चेष्टाएँ करता है। ज्ञान, मंतव्य, जिज्ञासा सभी आनंद को लक्षित करते हैं। इंद्रिय, मन या बुद्धि के द्वारा बाह्य आनंद अल्प है, वह सुख (सु-ख) है, साधन-जन्य है और इसलिए अनिवार्यतः दुःख द्वारा परिसीमित है। इसलिए 'भूमा' ही वास्तविक आनंद का आश्रय है। वहीं इसीलिए ईश्वर है, सार्वभौम विश्व- धर्म है, भगवद् धर्म है। ब्रह्म को सत्-चित्, आनंद स्वरूप कहने का परिभाषिक अर्थ ही है-संदेह के अभाव में वह सत् है, अज्ञान के अभाव में वह चित् है, विरोध (वैराग्य) के अभाव में वह आनंद है, दूसरी ओर, अन्य भाव-क्षेत्र, 'मैं' आत्मा पर विवर्त का स्वरूप होने से संदेह, अज्ञान और विरोध से भरपूर है, इसलिए वहाँ सत्-चित्-आनंद की खोज सदैव एक मृगतृष्णा साबित होती है।

ऊपर मैंने महर्षि मुक्त के उद्गारों की कुछ मुख्य बातों को एक क्रम में रख कर समझाने का प्रयास किया है। निःसंदेह यह अत्यंत संक्षिप्त और नितांत अपर्याप्त है। उनके सारगर्भित वक्तव्यों की सही ग्राह्यता तो उन्हीं की लय में चलते हुए उनके विचारों का ग्रहण है। जो धैर्यपूर्वक ऐसा करेंगे वे निश्चय ही उनकी वैचारिक गहराई और साधनागत आध्यात्मिक लब्धियों में भागीदार बन सकेंगे।

इति !

(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय)

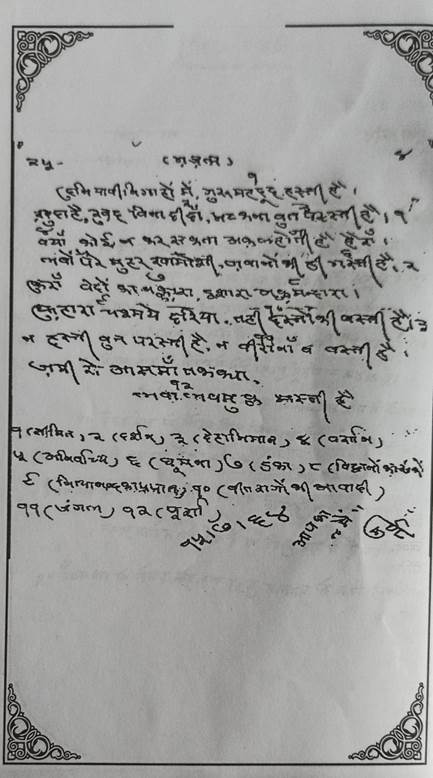

विषय-सूची

॥ श्री गणेशायनमः ।।

॥ श्री गुरुवे नमः ॥

卐 नारायणोपनिषद् 卐

ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेयेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्यधारिणी। नारायणाद् ब्रह्मा जायते। नारायणाद् रुद्रो जायते। नारायणाद् इन्द्रो जायते। नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते।

नारायणाद् द्वादशादित्याः सर्वे रुद्राः सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते। नारायणात् प्रवर्तन्ते। नारायणे प्रलीयन्ते।

अथ नित्यो नारायणः। ब्रह्मा नारायणः। शिवश्च नारायणः। शक्रश्च नारायणः। कालश्च नारायणः। दिशश्च नारायणः। विदिशश्च नारायणः। ऊर्ध्वं च नारायणः। अधश्च नारायणः। अन्तर्बहिश्च नारायणः।

नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलंको निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः!!!

1.नाहं प्रकाश: सर्वस्य

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूठ्ठोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ।।

(गीता 7/25

शब्दार्थ - भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि योगमाया से ढका हुआ में सबको प्रकाशित नहीं होता। अजन्मा अविनाशी मुझ आटमा को मूढ़ पुरुष नहीं जान पाते।

भावार्थ - अज्ञान से आच्छादित समस्त विश्व का 'मैं' सबको प्रकट नहीं हूँ, इसलिए जन्म-मरण रहित, सर्व के सर्व मुझ भगवान को अज्ञानी मनुष्य अनुभव नहीं कर सकते।

लक्ष्यार्थ- 'साक्षाद्परोक्षाद् ब्रह्म' इस श्रुति के कथनानुसार भगवान कहते हैं कि सम्पूर्ण चराचर के लिए 'मैं' अपरोक्ष हूँ अर्थात् किसी से छुपा नहीं हूँ, बल्कि प्रकट हूँ, परन्तु योगमाया का ढक्कन लगा हुआ है, इसलिए सब देख नहीं पाते। योगमाया कहते हैं नीचे ऊपर के ढक्कन को। जिस प्रकार

'मैं अरु मोरि तोरि तँ माया।' मैं-मेरा, तँ-तेरा ये दोनों नीचे ऊपर के ढक्कन हुए और 'मैं' आत्मा चेतन के संयोग हो जाने से नाम हो गया योगमाया। यानी मैं शरीर, मेरा शरीरा तैं शरीर, तेरा शरीरा यह कितना सुन्दर ढक्कन है! इसी के अन्दर 'मैं' आत्मा नाम से प्रसिद्ध भगवान बन्द है और संसारी जीव भगवान के लिए अनादि काल से भटक रहा है। कहावट भी है-बगल में लड़का, शहर में ढिंढोरा।

आप भुलान्यो आप में बंध्यो आप ही आप ।

जाको ढूँढत फिरत है सो तू आपहि आप ॥

इसी प्रकार जीव अपने आपको साढ़े तीन हाथ का शरीर मानकर अविद्या की घोर निद्रा में सो रहा है। तभी तो गीताकार कहते हैं कि-

अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ।

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥

अर्थात् श्रद्धा, विश्वास से रहित पुरुष सर्व के सर्व 'मैं' आत्मा को न प्राप्त करके बार-बार जन्म-मरण के चक्र में पड़ता है और प्राप्त कौन करता है-

श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ॥

ज्ञान, साधन-चतुष्टय के अन्तर्गत सबसे मुख्य साधन 'श्रद्धा' है। श्री मानसकार भी कहते हैं कि -

भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ ।

याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम् ।।

(रामायण बाल.)

व्यवहारिक जगत् में भी श्रद्धा बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता तब भगवान का मिलना तो असम्भव ही है। इसलिए हृदय में श्रद्धा आ जाने से बाकी सब साधन अपने आप ही आ जाते हैं। श्रद्धा का वास्तविक अर्थ होता है गुरु और वेदान्त वाक्य पर अटूट विश्वास। पहला विश्वास तो गुरु (आचार्य) पर होना चाहिए और दूसरा श्रुति-स्मृति, सशास्त्र वेदान्त पर।

अब प्रश्न होता है कि गुरु के क्या लक्षण होते हैं? यूँ तो आजकल गुरुओं का बाजार लगा हुआ है। सभी गुरु अपने आपको ज्ञानी तथा सिद्ध होने का विज्ञापन करते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु का पहिचानना भी कोई सरल नहीं है, अपितु कठिन है।

विधि हरिहर कवि कोविद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी ।।

सो मो सन कहि जात न कैसे । साठा वणिक मणि गुण ठगन जैसे ॥

(रामायण बाल.)

जिन गुरुओं द्वारा आत्म कल्याण होता है उन गुरुओं का लाभ भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान और गुरु का अन्योन्याश्रय संबंध है। भगवान की कृपा से गुरु और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं और सत्य भी है, एक पहलू के दो नाम गुरु कहो अथवा भगवान। अब प्रश्न होता है कि भगवान की कृपा कब होती है और कैसे जाना जाय कि इसी गुरु के द्वारा मेरा आत्म कल्याण होगा? इसका समाधान यह है कि जिस समय हृदय में आत्म कल्याण के लिए मछली के समान तड़प पैदा हो जाय, यही भगवान की कृपा का स्वरूप है, जिसे कि वेदान्त शास्त्र में 'ब्रह्म जिज्ञासा' कहते हैं।

'अथातो ब्रहाजिज्ञासा ॥'

(ब्रह्म सूत्र 2/1)

सूत्रकार भगवान व्यास कहते हैं कि कुछ भी करना-धरना जब शेष नहीं रह जाता तब अन्त में आत्म कल्याण के लिए हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा पैदा होती है। उस समय कोई न कोई महान पुरुष प्राप्त हो जाता है और उसके वर्शन से अपने आप स्वभावतः चित्त का खिंचाव होता है, उसके पास बैठने पर चित्त कल्पनारहित हो जाता है एवं विलक्षण आनन्द का अनुभव होने लगता है। तब समझना चाहिए कि यही वास्तविक गुरु है और इसी के प्रसाद से मेरा आत्म कल्याण निःसंदेह होगा। परन्तु मन का खिंचाव तथा चित्त की निर्विकल्पता का अनुभव सात्विक हृदय को ही होगा, राजसी तामसी को नहीं। ऐसे गुरु के प्रति नारायण भाव होना अत्यावश्यक है, नर भाव नहीं।

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः ।।

(श्वेताश्व 6/23 )

अर्थात् जो पराभक्ति देव भगवान में होता है वही भाव आचार्य गुरु में भी हो तब उस महापुरुष का कथन किया हुआ आत्मा का उपदेश भली-भाँति आत्म जिज्ञासु के समझ में आता है, तभी आत्म कल्याण होता है। क्योंकि नर (जीव) से कल्याण नहीं होता, नारायाण द्वारा ही कल्याण होता है। जबकि जीव स्वयं अस्तित्वहीन है तब दूसरे का कल्याण क्या कर सकता है। भगवान गीताकार कहते हैं कि-

मनुष्याणां सहस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥

(गीता 7/3 )

अर्थात् हजारों मनुष्यों में कोई आत्म कल्याण के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में भी कोई तत्व से मुझको जानता है। इस श्लोक में सहस्त्रेषु शब्द आया है जिसका अर्थ हजारों यानी अनन्त होता है। सिद्धये का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए और तत्त्वतः का अर्थ होता है 'मैं' से। भाव यह है कि अनन्त मनुष्यों में कोई 'मैं ब्रह्म हूँ' इस ज्ञान सिद्धि के लिए यत्न यानी साधन करता है और साधनजन्य ज्ञान सिद्धों में भी कोई ही तत्त्वतः अर्थात् 'मैं हूँ' इस प्रकार से जानता है कहने का मतलब यह है कि 'अहं ब्रह्मास्मि' मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान साधनजन्य है। शास्त्र में इसको ब्रह्मानुसंधान (ब्रह्म की खोज) कहते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जानना भगवान को जानना नहीं कहा जा सकता। 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ इस साधनजन्य ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। इसी को ज्ञान दीपक कहते हैं। यथा -

सोहमस्मि इति वृति अखंडा। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा ।।

(रामायण उ..)

क्योंकि, यह भी सतोगुण जन्य अध्यास है। 'मैं देह हूँ' यह देहाध्यास तमोगुण जन्य है। 'मैं जीव हूँ" यह जीवाध्यास रजोगुण जन्य है। 'मैं ब्रहा हूँ" यह ब्रह्माध्यास, सतोगुण जन्य है। इसलिए वस्तुतः भगवान को जानना यह है कि जिस 'मैं' देश में त्रिगुणात्मकजन्य तीनों भाव अथवा अध्यास इत्यादि सभी का अभाव है वह 'मैं' भगवान है। 'मैं देह हूँ' इस अध्यास का नाम कर्म जगत् है। 'मैं जीव हूँ' इस अध्यास का नाम उपासना जगत् है। 'में ब्रह्म हूँ इस अध्यास का नाम ज्ञान जगत् है।

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रगुण्यो भवार्जुन ।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आटमवान् ।।

(गीता 2/45 )

अर्जुन तुम अर्थात् 'मैं' तीनों गुणों से परे निर्द्वन्द्व, नित्य, सत्वस्थ निर्योग एवं आत्मवान हो। क्योंकि, तीनों अध्यास 'मैं' के बिना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। 'मैं' सबको सिद्ध करता है, 'मैं' को कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। श्रुति कहती है कि 'दृष्टेद्रष्टारं न पश्येत्' अर्थात् दृष्टि के द्रष्टा को दृष्टि नहीं देख सकती।

येन सर्वं विजानीयात् तत्केन क विजानीयात् ।।

(वृहद, उप.)

भाव यह है कि जो सर्व का ज्ञाता है, उसका जालने वाला दूसरा कोई नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि- 'कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ।' अर्थात् अनेकों ज्ञानियों में से कोई ही तत्व से जानता है। तत्व से जानने का मतलब यह है कि मैं को कुछ भी न मानकर मैं को 'मैं' ही जानना, यही तत्व से भगवान को जानना है। मानने और जानने दोनों के भाव भिन्न-भिन्न होते हैं। जो मानता है, उसको मन कहते हैं और जो जानता है उसको 'मैं' (आत्मा) कहते हैं। मानना मन का धर्म है, जानना आत्मा का धर्म है। जहाँ तक कुछ भी माना जाय वहाँ तक मन है। यानी मैं बहा हूँ यहाँ तक मन है, परन्तु जो बहा को भी जानता है, उसका नाम 'मैं' है और वही में 'मैं' हूँ। इस प्रकार के जानने को ही तत्व से जानना कहते हैं। इसी का नाम सहजपद, कैवल्यपद, सहजावस्था, सहजानन्द, सहज सनेह तथा भगवान की भरित है।

राम भगति चिंतामणि सुंदर । बसै गरुड़ जाके उर अंतर ।

परम प्रकाश रूप दिन राती । नहिं कछु चहिय दिया घृत बाती ।

पावन पर्वत वेव पुराना । राम कथा रुचिराकर नाना ।

मरमी सज्जन सुमति कुवारी । ज्ञान विराग नयन उरगारी ।

भाव सहित जो खोजै प्रानी । पावै भगति मणि सब सुख खानी ।

सो स्वतंत्र अवलम्ब न आना । तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ।।

परन्तु -

भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी । बिन सत्संग न पावहिं प्रानी ।

भगति तात अनुपम सुख मूला । मिलहि जो संत होहिं अनुकूला ||

संत विशुद्ध मिलहिं परतेहीं । चितवहिं राम कृपा कर जेही ॥

बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई ॥

(रामायण 3.)

फिर भी विचार वाटिका में परिभ्रमण कीजिए।

जे ज्ञान मान बिमत तव भव हरिणि भगति न आवरी ।

ते पाइ सुर दुर्लभ पदावपि पतत हम देखत हरी ।।

(रामायण उ.)

भाव यह है कि- हे प्रभो! जो ज्ञान के मान में उन्मत्त होकर तुम्हारी भव हरणि भक्ति का आदर नहीं करते, उनको दुर्लभ ज्ञान पद यानी अहं ब्रह्मास्मि (मैं ब्रह्म हूँ इस पद को प्राप्त करके भी इस पद से गिरते हम देखते हैं। क्योंकि अहं ब्रह्मास्मि (मैं ब्रह्म हूँ यह वृत्ति ज्ञान है और जहाँ पर इस अध्यसित ब्रह्म भाव का भी अभाव हो जाय 'मैं' ही रह जाय, सोई भगवान की भव हरणि भक्ति है अथवा कृतकृत्य पद है, परन्तु यह पद साधन जन्य नहीं, बल्कि कृपा जन्य है।

दुर्लभो विषयात्याको दुर्लभं तत्त्व दर्शनम् ।

दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां बिना ।।

(महोप, 4/77)

अर्थात् तब तक विषयों का त्याग तुर्लभ, तत्व का दर्शन, सहजावस्था इस भाव में उन्मत्तता एवं प्रमाव होना सम्भव है। क्योंकि, मैं बहा हूँ, यह दुर्लभ है जब तक कि सद्गुरु की कृपा न हो। मैं बहा हूँ (अहं ब्रह्मास्मि) साधन जन्य भाव है और साधन का फल सदैव अनित्य होता है, इसलिए इसमें अभिमान एवं प्रगाव होना स्वाभाविक है। क्योंकि, जिसका उत्थान है उसका पतन भी अवश्य है। जिस प्रकार जीव भाव में पतन था अर्थात् अपने आपको जीव मानकर कर्ता-भोक्ता, सुखी-दुःखी, नरकी-स्वी, ठगमनागमन इत्यादि मानता है, यही पतन का स्वरूप है और महान पुरुषों के सत्संग तथा सशास्त्र के विचार द्वारा उत्थान स्वरूप अहं ब्रह्मास्मि इस पद का बोध होता है कि मैं सत्, चित्, आनन्द, अखण्ड, अनन्त, अजन्मा, अजर, अमर, अद्वैत, सत्य, सनातन, व्यापक बहा हूँ। परन्तु यह भाव सत्संग एवं सशास्त्र अथवा सामवेदोक्त महावाक्य से तत्वमसि 'मैं' में लाया गया, किन्तु कालान्तर में कभी जा भी सकता है। परन्तु, जिस 'मैं' पर देह भाव, जीव भाव, ब्रह्म भाव इत्यादि सभी भाव आधारित है अथवा यूँ कहो कि जिस देश में समस्त भावों का अभाव है, वही अनिर्वचनीय पद, वास्तविक तत्व, सर्व का सर्व 'मैं' हूँ। यथा -

विशेष दर्शनि आटम भाव भावना विनिवृत्तिः ।

(योग दर्शन सू, कैवल्यपाद)

महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्वरूप का पूर्ण बोध हो जाने पर आत्मभाव की भावना की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार जो जानना है यही तत्व से भगवान को जानना है। यह पद इतना सरल है कि इसकी सरलता ही कठिनाई है। यहाँ पर कुछ श्रुतियाँ आयी हैं, इनको भी सुनो - -

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥

भाव यह है कि आत्मा प्रवचन द्वारा, बुद्धि द्वारा, श्रवण द्वारा प्राप्त नहीं । जिज्ञासु का हृदय जब आत्म दर्शन के लिए मछली के समान तड़पताहै अथवा व्याकुल होता है तब तत्काल ही भगवान आत्मा सर्व का 'मैं' अपना स्वरूप प्रगट कर देता है। और भी सुनो -

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिंगात् ।

एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आटमा विशते ब्रह्मधाम ।।

(मु.उ 3 / 2 / 4)

भाव यह है कि बलहीन पुरुष को आत्मानुभव कभी नहीं होता। बल शब्द से यहाँ जिज्ञासा बल समझना चाहिए। आटम जिज्ञासा को ही आत्म कृपा भी कहते हैं, क्योंकि किसी और ने बांधा हो तो कोई खोले जबकि अपने संकल्प से स्वयं ही बंधा है तब अपने आप ही छूट भी सकता है।

अर्थ अविद्यमान जानिय संसृति नहिं जाय गोसाईं ।

बिन बांधे निज हठ शठ परवश परयो कीर की नाईं ॥

(विनयपत्रिका पद 20)

जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान्पृथग् विधान् ।

(गौडपदीय का.)

अर्थात् साक्षात् परमात्मा ही अपने आप में सबसे प्रथम जीव भाव की कल्पना करता है कि मैं संसारी जीव हूँ, क्योंकि जीव की कल्पना का कोई आधार भी तो हो। तो विचार करने पर 'मैं' के अतिरिक्त दूसरा कौन होगा? बस, जीव भाव आते ही सारा प्रपंच भासने लग जाता है। जीव भाव के अभाव में जगत् का अभाव है और जीव भाव के भाव में अनन्त भावों का भाव है यदि महान शत्रु है तो जीव भाव।

सो माया बस भयऊ गोसाईं। बंध्यो कीर मरकट की नाई ।।

इसलिए अपने आप पर अपनी कृपा होना अत्यन्त आवश्यक है। गीताकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि -

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।।

(गीता 6/5)

अर्थात् अपने आपका उद्धार अपने आप ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। हाँ, आचार्य गुरुजन लोग आत्म तत्व का उपदेश करते हैं, चेतावनी देते रहते हैं कि तू भगवान आत्मा है। स्थूल, सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से परे, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी, सत्, चित्, आनन्द, परिपूर्ण, अजन्मा, अजर, अमर समस्त चराचर का 'मैं', परात्पर सर्व का सर्व, सर्व के लिए अपरोक्ष आत्मा है। तीनों काल, तीनों अवस्थाओं में एक रस रहने के कारण तू सत् है। तीनों काल, तीनों अवस्थाओं के प्रपंच को जानने के कारण तू चित् है और तीनों काल, तीनों अवस्थाओं में सर्व को प्रिय है इसलिए तू आनन्द है।

ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणः क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणिः ।

(श्वेता व. उप. 1/11 )

अर्थात् जिस देव को जानकर अष्टपाश, पंचक्लेश से जीव छुटकारा पा जाता है, सो देव तू है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश ये पंच क्लेश हैं और घृणा, शंका, भय, लञ्जा, निंदा, कुल, शील तथा जाति जीव के ये अष्टपाश हैं। असत् को सत्, चेतन को जड़, दुःख को सुख यानी साढ़े तीन हाथ के शरीर को आत्मा मानना, यही अविद्या है। द्रष्टा और दृश्य के धर्मों को एक जानना, यही अस्मिता है। इष्ट पदार्थ और वह जिसके द्वारा प्राप्त हो, दोनों के प्रति जो आसक्ति है यही राग है और दोनों के प्रति जो घृणा है यही द्वेष है। अनादिकालीन परम्परा से जिस मृत्यु के प्रवाह से बड़े-बड़े विद्वान भी डरते हैं यही अभिनिवेश है। पंचक्लेश एवं अष्टपाश से वही छुटकारा पा सकता है, जिसने अपने आप भगवान आत्मा को पहिचाना है।

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्त मानवाः ।

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

(श्वेताश्व. उप 6/20)

अर्थात् आकाश को मृगचर्म के समान यदि कोई लपेट लेवे तब भी आत्मदेव को जाने बिना दुःख का अन्त हो जायेगा, ऐसा असम्भव है। अविद्या के चक्कर में पड़कर स्वयं परमात्मा होते हुए भी अपने आपसे भगवान को भिन्न मानता है। जब तक आत्मा-परमात्मा का भेद है, तभी तक माया का स्तित्व है।

यदा परात्मात्मविभेदभेदकं विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरम् ।

तदैव माया प्रविलीयतेऽञ्जया सकारका कारणमात्मसंसृतेः ॥

(अ. रामायण रामगीता 18)

अर्थात् हृदयाकाश मंडल में प्रचंड सूर्य के समान विज्ञान का प्रकाश हो जाने पर आत्मा-परमात्मा का भेद मिट जाता है। तब तत्काल ही बंध्या पुत्र के समान अपने अधिष्ठान कारण सत्य सनातन ब्रा में हमेशा के लिए जीव आवागमन का कारण त्रिगुणात्मक विकारों के सहित माया लीन हो जाती है। यथा

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।

(गीता 7/14 )

गीताकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन। मुझ देव की यह त्रिगुणात्मिका माया दुरत्यया है अर्थात् इसका पार कोई नहीं पा सकता। हाँ, मुझको ही यानी 'मैं' आत्मा को ही जो जान लेते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। मतलब यह है कि अधिष्ठान को बिना जाने अधिष्ठान में कल्पित वस्तु का बोध नहीं होता। अपने स्वरूप 'मैं' (आत्मा) में माया उसी प्रकार है जैसे रज्जू में सर्प, ढूँठ में पिशाच, सीपी में चांदी तथा मृगतृष्णा में जला

माया, मन, प्रकृति, जगत, चार नाम एक रूप ।

तब लग ये साँचौ लगें, नहिं जाना निजरूप ।

माया, मन, प्रकृति, जगत ये चारों पर्याय हैं और एक ही भाव के वाचक हैं।

रजत सीप महँ भास जिमि यथा भानु कर वारि ।

जदपि मृषा तिहूँ काल मंह भ्रम न सकइ कोउ टारि ।।

एहि विधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई ॥

झूठउ सत्य जाहि बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें ।

जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे यथा सपन भ्रम जाई ।।

( रामायण बाल. शंकरगीता-

इसलिए माया से पार होने के लिए अपने 'मैं' को भगवान जानकर अनुभव कर लेने पर ही माया से छुटकारा मिलता है, यानी संसार से तर जाता है। अपने 'मैं' को भगवान से भिन्न मानने पर ही जीव भाव है और जब तक जीव भाव है तभी तक संसार का बंधन अथवा गमनागमन का चक्कर है। यथा-श्रुति कहती है-

सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रहाचके ।

पृथगात्मानं प्रेरितारं च मटवा जुष्ट स्वतस्ते नामृतत्वमेति

(श्वे.3.1/8)

अर्थात सर्व के प्रेरक भगवान को अपने आपसे भिन्न मानकर अनादिकाल से हंस जीव ब्रह्म चक यानी संसार में भ्रमता रहता है और जब भगवान एवं अपने आप 'मैं' को शरीर से भिन्न करके एकता का अनुभव करता है, टाब यह तत्काल ही समस्त बन्धनों से सुफ होकर अमृत छ पद (कैवल्यपद) यह तलको जाता है। तात्पर्य यह है कि जितनी उपाधि है माया के ढक्कन ? को सायकल उठाते ही केवल 'मैं' का 'मैं' ही रह जाता है। श्रुति के इस कथन से यही सिद्ध होता है कि जीव का आवागमन इत्यादि भगवान से अपने आप 'मैं' को अलग मानने में ही है। इसलिए -

आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः ।

अविक्रियः स्वहम् हेतुर्व्यापकोऽसंग्यनावृतः ॥

एतैर्द्वादशभिर्विद्वानाटमनो लक्षणैः परैः ।

अहं ममेत्यसद्भावं देहादौमोहजं त्यजेत् ॥

(श्रीमद्भागवत् 7/7 / 19, 20 )

अर्थात् विचारवान पुरुष को चाहिए कि अपने स्वरूप आत्मा के बारह लक्षणों को भली-भाँति जानकर देहादिकों में जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ मैं, मेरापन है, इस भाव का त्याग कर मुक्त हो जाय। अपने आप 'मैं' के बारह लक्षण कौन से हैं? विचार कीजिए-मैं नित्य हूँ मैं अव्यय अर्थात् पूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ यानी देहादिक प्रपंच का ज्ञाता हूँ, मैं सर्व का आश्रय (आधार) रहित हूँ, 'मैं' अकर्त्ता हूँ, मैं अपने आप स्वयं द्रष्टा हूँ, मैं सर्व का कारण हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं असंग हूँ (निर्लेप हूँ) मैं आवरण (अज्ञान) रहित हूँ, इन्हीं बारह लक्षणों को अपने स्वरूप आत्मा ('मैं') में जानकर सुमेरु पर्वत के समान अचल हो जाना चाहिए। अब प्रश्न यह होता है कि अपने आप 'मैं' को किस प्रकार और कौन-सी युक्ति के द्वारा शरीर से अलग करना चाहिए। समाधान यह है कि यथा -

स्वर्णं यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात् ।

क्षेत्रेषु देहेषु तथाऽऽत्मयोगै रध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत् ॥

अर्थात् हेमकार यानी सोनार, सोने को गलाकर खोट भाग को त्यागकर स्वर्ण का खरा भाग ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार जहाँ तक मेरा कहा जाता है अथवा जिस पदार्थ के लिए मेरा शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह सब खोट है और व्याज्य है। शेष जो 'मैं' रह जाता है, वहीं स्वर्ण के समान खरा अपना आप 'मैं' नाम से प्रसिद्ध भगवान आत्मा सर्व का सर्व है। क्योंकि 'मैं' में कोई धोखा नहीं, बाकी सब में धोखा है, इसलिए उपनिषद् की भाषा में श्रुति 'मैं' आत्मा को प्रत्ययसार कहती है। प्रत्यय-सार का अर्थ होता है विश्वासपात्र। व्यवहारिक जगत् में भी कोई व्यक्ति किसी अपने से उच्च पद पर आसीन महानुभाव के लिए जब कभी आवेदन-पत्र लिखता है, तो लिखता है कि 'आपका विश्वासपात्र (अमुक)।' यह विचारणीय विषय है कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चतुष्टय अन्तःकरण, प्राण, अपान, समान, ब्यान, उदान, पंच प्राण, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय पंच कोश, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय इत्यादि क्या ये कभी विश्वासपात्र हो सकते हैं, जबकि ये सभी असत्, जड़, दुःख रूप, मिथ्या, उत्पत्ति विनाशशील एवं परिवर्तनस्वरूप हैं तो फिर विश्वासपात्र कौन हुआ, 'मैं' अथवा ये सब प्रपंच ? जबकि सारा प्रपंच असत् और मिथ्या है तब यह विश्वासपात्र कैसे हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि ये शरीरादिक असत् और मिथ्या कैसे हैं अथवा असत् तथा मिथ्या का लक्षण क्या है? असत् कहते हैं जो तीन काल में न हो और मिथ्या कहते हैं जो उत्पन्न होकर नाश हो जाय। शरीर बंध्यापुत्र के समान असत् है और पैदा होकर नाश हो जाता है, इसलिए मिथ्या है। यहाँ शंका होती है कि शरीर को या तो असत् कहो या मिथ्या कहो, दोनों बातें कैसे हो सकती हैं। समाधान यह है कि आत्म देश में शरीर असत् है यानी बंध्यापुत्रवत् है। जिस प्रकार बंध्यापुत्र अनुत्पत्ति रूप है उसी प्रकार प्रपंच अनुत्पत्ति रूप है, इसलिए असत् है और शरीर देश में शरीर उत्पन्न होकर नाश हो जाता है, इसलिए मिथ्या है। जिस प्रकार सूर्य देश में अंधकार नहीं, इसी प्रकार 'मैं' देश में ब्रह्मा से आदि तृण पर्यन्त समस्त प्रपंच नहीं। इसी पर श्री मानसकार जी कहते भी है कि -

रजत सीप महँ भास जिमि जथा भानुकर बारि ।

यदपि मृषा तिहुँ काल मंह भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥

(रा.बा. दोहा 117)

यहाँ पर जगत् प्रपंच को मिथ्या कहा। फिर कहते हैं कि -

एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई ।।

(रा.बा. शंकर गीता)

यहाँ पर जगत को असत् कहा है इसलिए शरीर असत् भी है और मिथ्या भी है। अब प्रश्न होता है कि शरीर पैदा होने के प्रथम क्या था, भाव रूप था अथवा अभाव रूप था यानी सत् था या असत् था। यदि कहो कि उत्पन्न होने के पूर्व सत् था तो सत् की तो उत्पत्ति ही नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति मानने पर नाश भी मानना पड़ेगा और सत् कहते हैं जो त्रिकालाबाध्य हो, यानी उत्पत्ति विनाश से रहित हो। इसलिए सत् मानकर भी शरीर की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। अच्छा, यदि कहो कि शरीर उत्पत्ति के पूर्व असत् था तो असत् मानकर भी शरीर की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, क्योकि जो तीन काल में न हो, बंध्यापुत्र के समान हो, उसे असत् कहते हैं। यानी जो है ही नहीं वह पैदा क्या होगा। अब यदि कहो कि शरीर पैदा होने के पूर्व सत्-असत् दोनों था, तब भी नहीं बनता, क्योंकि एक अवस्था में साधक-बाधक पदार्थ कदापि नहीं रह सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार से शरीरादिक प्रपंच की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। अब यदि कहो कि यह जगत् प्रपंच भगवान ने पैदा किया तो भी नहीं बनता, क्योंकि प्रश्न यह उठता है कि जिस भगवान ने प्रपंच पैदा किया वह भगवान जन्मा है अथवा अजन्मा है। यदि भगवान को जन्म वाला मानो तो भगवान नहीं, क्योंकि जन्म लेने वाला नाशवान होता है और अजन्मा मानो तो उससे किसी का जन्म सिद्ध नहीं होता। इसलिए किसी भी तरह से 'मैं' आत्मा के अतिरिक्त किसी का भी अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इसलिए शरीर आत्म देश में असत् है और यदि मानते हो कि शरीर है, क्योकि यह प्रपंच भासमान है इसलिए मानना ही पड़ेगा कि शरीर है, तो यह कोई बात नहीं। न होते हुए भी बहुत सी चीजें भासती हैं। उदाहरण के रूप में जिस प्रकार आकाश में नीलिमा । यद्यपि आकाश में नीलिमा तीन काल में नहीं है, परन्तु प्रत्यक्ष भास रही है। हाँ! नीलिमा देश में नीलिमा है। उसी प्रकार नीलिमा के समान 'मैं' आत्म देश में शरीर नहीं है। शरीर देश में शरीर है। इसलिए 'मैं' के जानने पर शरीर असत् है और शरीर मानने पर शरीर मिथ्या है। क्योकि प्रपंच मानने की चीज है और 'मैं' आत्मा जानने की चीज है। तात्पर्य यह है कि किसी भी देश, काल, वस्तु को जानने के लिए चलोगे तो जानने वाले के सिवाय और कोई भी चीज न मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ढूँठ में पिशाच भासता है, रज्जु देश में अंधकार के कारण सर्प भासता है, मरुस्थल देश में जल असत् होते हुए भी समुद्र उमड़ता हुआ प्रतीत होता है। परन्तु, एक बात और है कि जो असत् होकर भासता है वह स्वदेश यानी अपने देश में भासता है, विचार करने पर आधार में नहीं भासता। मतलब यह है कि सर्प अपने ही देश में प्रतीत होता है, रज्जू देश में नहीं। इसलिए शरीरादिक प्रपंच असत् तथा मिथ्या होने के कारण विश्वासपात्र कभी नहीं हो सकते। यदि विश्वास करने योग्य कोई पदार्थ है तो 'मैं' आत्मा ही हूँ, शेष सब में धोखा है। जानने की चीज 'मैं' है, बाकी सब मानने की। अभाव को माना जाता है। भाव को जाना जाता है। माना हुआ पदार्थ अस्तित्वहीन होता है, जाना हुआ तो अस्तित्व ही है। जिस प्रकार प्रकाश से ही प्रकाश का ज्ञान होता है, प्रकाश के अतिरिक्त और किसी से भी नहीं, इसी प्रकार 'मैं' से ही 'मैं' का ज्ञान होता है, दूसरे से नहीं। इसलिए 'मैं' आत्मा ही विश्वासपात्र हूँ। और कहाँ तक कहा जाय, विश्व में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो 'मैं' के बिना सिद्ध हो जाय। यहाँ तक कि परमात्मा भी 'मैं' से भिन्न हो जाने पर केवल कल्पना मात्र का ही विषय रह जाता है और वह भी अस्तित्वहीन हो जाता है, इसलिए 'मैं' ही विश्वासपात्र हूँ।

यदि कोई ईश्वर के संबंध में प्रश्न करता है कि क्या ईश्वर है अथवा ईश्वर के अस्तित्व में क्या प्रमाण है? तो ईश्वर को सिद्ध करने के लिए ईश्वर ही प्रमाण होगा, अन्य नहीं, उसी प्रकार जैसे प्रकाश को प्रकाश ही सिद्ध कर सरकता है अन्य नहीं। पुनः ईश्वर अहंगम्य है, इदम्गम्य नहीं। यदि ईश्वर को इदम् यानी 'यह ईश्वर है' इस भाव से माना जायेगा तो अनित्य एवं नाशवान होगा, क्योकि सारा प्रपंच इदम्गम्य होने के कारण असत्, जड़, दुःखरूप अथवा परिवर्तनशील है। इसलिए ईश्वर इदम् गम्य न होकर अहंगम्य है अर्थात् 'मैं' ही हूँ जिसका नाम ईश्वर, परमात्मा, भगवान अथवा कुछ भी कहो 'मैं' के ही पर्याय हैं। मैं को मैं ही देखता हूँ। मैं को मैं ही जानता हूँ। मैं का अनुभव मैं ही करता हूँ। मैं को माने या न माने, जाने या न जाने, देखें या न देखें, अनुभव करें या न करें। हर हालत में, हर काल में, हर अवस्था में, 'मैं' के सिवाय विश्वासपात्र दूसरा कौन हो सकता है।

अहं शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः ।

स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्तः कथं स्याद्देहकः पुमान् ॥

(शंकराचार्य अपरोक्षानुभूति 31)

अर्थात् जो 'मैं' शब्द करके विख्यात यानी प्रसिद्ध है और एक ही रूप से सर्व में स्थित है वह स्थूल अनेक रूप वाला शरीर कैसे हो सकता है। तभी तो श्री मानसकार जी कहते हैं कि -

ज्ञान अखण्ड एक सीतावर । माया वस्य जीव सचराचर ॥

(रामायण उ.)

अर्थात् जिसका ज्ञान अखण्ड है और एक है, वही सीतावर है। कितना विलक्षण भाव है। अर्थात् जो जागत के प्रपंच को जानता है वही स्वप्न को जानता है, जो जाग्रत और स्वप्न को जानता है वही सुषुप्ति के आनन्द का अनुभव करता है। जो तीनों अवस्थाओं को जानता है, वही तीनों काल को जानता है। कौन सा देश, कौन सा काल, कौन सी वस्तु है कि जिसको में आत्मा सर्वस्थान से सर्व को न जानूँ। इसलिए मैं ही विश्वास पात्र सर्व का सर्व साक्षात् भगवान आत्मा हूँ। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि - -

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ।।

(भ.गो.अ. 7 श्लोक 25)

ॐ पूर्णमदः शान्तिः !!

2.चंचलं हि मनः

अर्जुन उवाच-

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ।।

श्री भगवानुवाच

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निवग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।।

(गीता 6/34/35)

अर्जुन का प्रश्न है कि भगवन्! आपने जो योग का उपदेश किया तथा आत्म चिंतन बतलाया सो ठीक है, परन्तु यह मन इतना चंचल, उन्मत्त एवं बलवान और वायु से भी अधिक वेग वाला है कि ऐसे मन का निरोध करना अत्यंत दुष्कर है अर्थात् असंभव-सा है। इस प्रश्न के उत्तर में श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि- 'तुम्हारा कहना यथार्थ है। यह मन निःसंदेह दुर्निग्रह है यानी इसका निरोध कष्टसाध्य है, परन्तु अभ्यास और वैराग्य से इसका निरोध हो जाता है।' भगवान के इस कथन पर विचार कीजिए।

व्याख्या - वास्तव में मन तक ही तो सारा आडम्बर है।

यथा-

न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परंतप ।

मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः ।।

(विवेक चूडामणि)

अर्थात् बंध मोक्ष का कारण न देह है, न इन्द्रियाँ और न जीवात्मा है बल्कि सर्व का कारण मन ही है। इसी पर श्री मानसकार भी कहते हैं कि -

योग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥

जनम मरण जहं लगि जग जालू। संपति विपति करम अरु कालू ॥

धरणि धाम धन पुर परिवारू । सरग नरक जहं लगि व्यवहारू ।।

देखिय सुनिय गुनिय मन मांही । मोह मूल परमारथ नाहीं ।।

(रामायण अयोध्या.)

नह्यस्ति विद्या मनसोतिरिक्ता मनोह्यविद्या भववंध हेतुः ।

तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं विजृम्भितेऽस्मिन् सकलं विजृम्भिते ॥

(महोप. उपनिषद)

अर्थात् अविद्या, अज्ञान अथवा सुख-दुःखादि का कारण मन के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। मन के उदय होने पर प्रपंच का उदय है और अस्त होने पर प्रपंच का अस्त है। जीव-ईश्वर का भेद डालने वाला भी तो मन ही है। गाढ़ी नींद, मूर्छा एवं समाधि अवस्था में मन के अभाव में, सर्व का अभाव हो जाता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहो कि मन का ही नाम माया है। समष्टि-व्यष्टि भेद से मन अथवा माया दो नाम हो जाते हैं। समष्टि का अर्थ होता है व्यापक और व्यष्टि का अर्थ होता है एकदेशी, यानी देह व्यष्टि जगत् है और समस्त प्रपंच समष्टि जगत् है। जिस प्रकार सागर की एक तरंग और अनेक तरंग, इसी तरह चैतन्याकाश महासागर में एक विकल्प और अनेक विकल्प। विकल्प का पर्याय कल्पना होता है। विकल्प का स्वरूप महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट बतलाया है। महर्षि जी सूत्र लिखते हैं -

शब्दज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः ।

(योगदर्शन)

अर्थात् शब्द का तो ज्ञान हो, परन्तु वस्तु का अभाव हो। यानी केवल शब्द ही सुनने भर में आवे, किन्तु ढूँढ़ने पर जिसका अस्तित्व किसी भी काल में न मिले, उसे कहते हैं विकल्प। मतलब यह कि अस्तित्वहीन वस्तु को ही विकल्प कहते हैं। इसी प्रकार मन, माया अथवा संसार ये श्रोतव्य हैं, प्राप्य नहीं हैं। यानी श्रवण के विषय हैं, प्राप्ति के नहीं। तात्पर्य यह है कि शरीर रूपी व्यष्टि दृष्टि से एक विकल्प का नाम मन है और समस्त प्रपंच रूपी समष्टि जगत् के अन्दर जो अनन्त विकल्प हैं, उन समस्त विकल्पों के समूह का नाम माया है। मतलब यह है कि जो कुछ कहना- सुनना, करना-धरना है वह सब मन के ही अंदर है और मन ही तक है। इसलिए मन की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाये। आइए, भगवान श्री गीताकार के अभ्यास और वैराग्य पर विचार करें, क्योकि योगेश्वर भगवान ने अभ्यास और वैराग्य से ही मन का पकड़ना बतलाया है और महर्षि जी भी सूत्र लिखते हैं कि -

योगश्चित्त वृत्ति निरोधः ॥

(योगदर्शन 1/2)

अर्थात् चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि चित्त का निरोध क्यों अथवा किसलिए करना चाहिए? महर्षि जी कहते हैं कि-

तवाद्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ।।

(योगदर्शन 1/3)

अर्थात् साधक को चित्तद्रष्टा के स्वरूप में स्थान मिल जाता है, यानी चित्त के निरोध में कल्पनाओं का निरोध हो जाता है और कल्पनाओं के निरोध हो जाने पर साधक और चित्त के द्रष्टा, दोनों का भेद मिट जाता है। तात्पर्य यह है कि चित्त की समस्त चेष्टाओं को जो निरंतर देखता है, जानता है तथा अनुभव करता है, यानी चित्त का जो साक्षी है, वही सर्व का अपना आप 'मैं' अपना स्वरूप आत्मा है। इस योग साधक के लिए श्री महर्षि जी ने चित्त का निरोध बतलाया है। यूँ तो आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, सर्व कुछ आत्मा है, परन्तु समस्त कल्पनाओं एवं विचारों के शांत हो जाने पर शुद्ध स्वरूप, उपाधि रहित चेतन 'मैं' नाम से प्रस्फुटित होता है। उस सत्ता पद में साधक स्थित हो जाता है। इसलिए, श्री महर्षि जी के कथनानुसार चित्त निरोध की आवश्यकता है, परन्तु यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, वह यह कि चित्त के निरोध काल तक ही चित्त द्रष्टा की अनुभूति है, शेष काल में तो चित्त ही चित् है। चित्त के निरोध का विकल्प भी चित्त ही तक है। चित्त का अस्तित्व, आत्मा के अज्ञानकाल तक है तथा अज्ञान का अस्तित्व, आत्म जिज्ञासा के अभाव में निहित है। खैर, इस विषय पर फिर विचार करेंगे।

अब चलिए चित्त निरोध के साधन जगत् में।

अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः ।।

(योगदर्शन)

अर्थात् अभ्यास और वैराग्य से मन अथवा चित्त का निरोध होता है। भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण भी यही कहते हैं कि 'अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।' प्रथम अभ्यास एवं वैराग्य का अर्थ करके फिर दोनों की व्याख्या की जायेगी। अभ्यास का मतलब है- 'किसी भी विषय का पुनः-पुनः यानी बार-बार आवर्तन, पुनरावृत्ति करना' और वैराग्य का अर्थ होता है- 'किसी भी देश, काल, वस्तु का त्याग ।

अब प्रश्न यह है कि चित्त निरोध के लिए किस चीज का अभ्यास और किसका त्याग करना चाहिए।

समाधान- अभ्यास न करने का अभ्यास, यही तो अभ्यास है और हो का जो त्याग है, वस्तुतः आत्मा के यह है कि जब तक चित्त का अस्तित्व है, तभी तक प्रपंच काही है। सात्व है और चित्त के अस्तित्व काल तक मन, वचन, कर्म द्वारा चित के हो बिरोध के लिए जो कुछ भी साधन किया जाता है, उसका फल चंचलता के नाश है, चित्त का नाश नहीं। चित्त नाश के दो प्रकार हैं- अरूप नाश और सरूप नाश। सरूप नाश साधन का फल है और अरूप नाश आत्मबोध का फल है। साधन का फल अनित्य होने के कारण सरूप नाश अनित्य है, यानी चित्त का नाश हमेशा के लिए नहीं होता और अपने स्वरूप आत्मा को बोध हो जानेपर चित्त के अस्तित्व का ही नाश हो जाता है। मतलब यह है कि तीन काल में चित्त है ही नहीं, इसको अरूप नाश कहते हैं। इसलिए प्रथम अस्तित्व का त्याग करो। बाद में अभ्यास न करने का अभ्यास करो। यदि करने का अभ्यास करोगे तो वह अभ्यास मन वाणी का विषय होना और जो मन वाणी द्वारा होता है वह स्थाई नहीं होता, बल्कि अस्थाई होता है, इसलिए भगवान कृष्ण के कथनानुसार अभ्यास का अर्थ हुआ अभ्यास न करने का अभ्यास करना, यही अभ्यास है। चित्त अथवा प्रपंच के अस्तित्व का त्याग करना, यही वैराग्य है। क्योकि जब चित्त के अस्तित्व का त्याग ही कर दिया, यनी 'चित्त है' इस विकल्प (कल्पना) का ही जब त्याग हो गया तो जब चित्त ही नहीं रहा, तो निरोध किसका किया जायगा और जब शब्दादिक विषय रूप प्रपंच का ही त्याग हो गया, यानी 'प्रपंच है' इस विकल्प का ही त्याग हो गया तो चित्त जायगा ही कहाँ और किसमें? इस प्रकार का त्याग ही वास्तविक व्याग है और यही सर्व व्याग है। इसी त्याग को श्री मानसकार के शब्दों में परम वैराग्य कहते हैं।

वैराग्य दो प्रकार का होता है- एक अपर वैराग्य, दूसरा पर वैराग्या जो वैराग्य आत्मबोध के प्रथम होता है, उसे अपर वैराग्य कहते हैं और जो बोध के पश्चात् होता है, उसे पर-वैराग्य कहते हैं। यथा -

जानिय तबहिं जीव जग जागा । जब सब विषय विलास विरागा ।।

यह अपर वैराग्य है। और -

कहिय तात सो परम विराणी । तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी ।।

यह पर वैराग्य है।

बोध के प्रथम शब्दादिक विषयों के विलास, यानी भोग का व्याग होता है और बोध हो जाने पर विषयों के अस्तित्व का ही व्याग हो जाता है। आत्मानुभव के प्रथम सत् शास्त्र और महान् पुरुषों के सत्संग द्वारा आत्मा नित्य है, जगत् अनित्य है - ऐसे विवेक एवं विचार से प्रपंच में दोष दृष्टि पैदा हो जाती है, प्रपंच की नश्वरता प्रतीत होने लग जाती है। उस समय संसार से चित्त खिन्न हो जाने पर, जीव विषय के विलास (भोग) का त्याग कर देता है, विषय का नहीं। इसे अपर वैराग्य कहते हैं। अब यह भी दो प्रकार का होता है- एक सोपाधिक, दूसरा निरुपाधिक। सोपाधिक वैराग्य का लक्षण यह है कि संसार में स्त्री-पुत्र, धन-कलत्र अथवा चिरकालीन शारीरिक रोग इत्यादि से चित्त में विक्षेप पैदा हो जाने से प्रपंच के विलास का जो त्याग होता है, उसे अपर वैराग्य कहते हैं। परन्तु, अपर वैराग्यवान व्यक्ति के लिए श्रुति-स्मृति, सन्त-महात्माओं ने जगत् में भ्रमण करने के लिए निषेध किया है, क्योंकि जिन विषयों के भोग से वैराग्य हुआ है, वे सब विषय अन्तःकरण में अभी तक अधिकार जमाये बैठे हैं और जगत् प्रपंच में विचरने से संग दोष के कारण फिर भी विषयों में आसक्त हो जाना कोई असंभव नहीं है। इसलिए अपर वैरागी को चाहिए कि एकान्त सेवन करते हुए खुष्ठ न्याय के समान अपर वैराग्य को पकावे। खुष्ठ न्याय का मतलब यह होता है कि (खुष्ठ कहते हैं खूँटे को) जिस तरह खूँटे को जमीन में गाड़ते समय बार-बार ठोकर मारना और फिर हिलाकर उसकी मजबूती देखी जाती है, इसलिए कि जो भी पशु बांधा जाय वह कहीं उखाड़कर भाग न जाय, इसी प्रकार एकान्त सेवन, सत् शास्त्र (वेदान्त) का विचार एवं सत्पुरुषों का सत्संग करते रहना चाहिए और निरन्तर कोशिश करते रहना चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र अपने स्वरूप आत्मा का बोध हो जाय। अब निरुपाधिक वैराग्य का लक्षण सुनो। वैराग्य में किसी तरह की उपाधि अथवा चित्त में विक्षेप नहीं है, परन्तु अनन्त जन्मों का पुण्य उदय होने पर वीतराग अर्थात् विरक्त पुरुषों का समागम होता है और संतों की कृपा से बुद्धि में नित्यानित्य का विवेक होता है, तब ऐसे विवेक एवं विचार द्वारा प्रपंच के भोग से जो वैराग्य पैदा होता है उसे निरुपाधिक वैराग्य कहते हैं। परन्तु, ऐसा निरुपाधिक वैराग्य बिरले ही मनुष्य को हुआ करता है, सबको नहीं। इस प्रकार सोपाधिक एवं निरुपाधिक वैराग्य आत्मानुभूति के प्रथम हुआ करता है।

अब पर या परम वैराग्य का लक्षण सुनो। पर वैराग्य में, विषयों के अस्तित्व का त्याग हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जिनको विषय मानता था वस्तुतः वे विषय, विषय नहीं हैं, 'मैं' आत्मा हूँ। देह, इन्द्रिय, मन, प्राण तथा शब्दादिक विषय अथवा सारा प्रपंच तीन काल में है ही नहीं, 'मैं' ही 'मैं' हूँ। जब सर्व में ही हूँ, इस प्रकार का बोध होता है तो उस समय में आत्मा के अतिरिक्त, सर्व के अस्तित्व का ही त्याग हो जाता है और जब चित्त के अस्तित्व का ही त्याग हो गया, यानी जिसको मन या चित्त कहते हैं, वह मन के रूप में 'मैं' ही हूँ, जिस तरह जल में तरंग, ऐसी अनुभूति हो जाने पर भला निरोध किसका किया जाय और कौन निरोध करेगा। यथा-

पूर्व समाधेरखिलं विचिन्तये दोङ्कारमात्रं सचराचरं जगत् ।

तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभाव्यतेऽज्ञानवशान्न बोधतः ॥

(अ.रा. रामगीता 48)

अर्थात् भगवान राम, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आत्म-कल्याण के साधक को चाहिए कि निर्विकल्प समाधि सिद्धि के प्रथम साधक ऐसा चिंतन करे कि ब्रह्मा से आदि तृण पर्यन्त सब कुछ ब्रह्म है। यानी, सर्व 'मैं' हूँ, क्योकि जगत् प्रपंच वाच्य है। प्रणव 'ऊँ' आत्मा वाचक है, जैसे आभूषण वाच्य है, स्वर्ण वाचक है। वस्त्र वाच्य, धागा वाचक है। घट वाच्य है, मिट्टी वाचक है। इसी तरह स्थूल, सूक्ष्म, कारण जगत् प्रपंच वाच्य है और 'मैं' आत्मा इसका वाचक हूँ। अज्ञान दृष्टि में प्रपंच अथवा देहादिक प्रपंच भास रहा है, आटम दृष्टि में नहीं। भगवान श्रीराम ने इस प्रकार सरल तथा विलक्षण साधन चित्त को निर्विकल्प करने के लिए बतलाया है। यथा -

यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषुक्वचित् ।

पारक्यबुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः ॥

(भाग. 4/7 / 53 )

जिस प्रकार हाथ-पैर, आँख-कान, मुख-शिर इत्यादि सब अंगों के सहित होने पर ही मनुष्य संज्ञा होती है, यानी मनुष्य कहलाता है, जैसे और सब अंग तो हैं, परन्तु एक अंग भी जरा-सा भंग हो जाय तो वह खंडित मनुष्य कहा जाता है, अंगहीन कहलाता है। इसी प्रकार एक तृण को भी भगवान से जहाँ भिन्न माना कि भगवान खण्डित हो गया। वेद, शास्त्र, संत, महात्मा गण एवं स्वानुभूति से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि परमात्मा अखण्ड है और उपासना जगत् में भी यही नियम है कि कोई भी मूर्ति जरा- सी खण्डित हो जाने पर पूजन के योग्य नहीं रहती। यानी शास्त्र में खण्डित मूर्ति के पूजने का अधिकार नहीं है, इसलिए कि परमात्मा अखण्ड है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह व्यक्ति सब अंगों के सहित मनुष्य कहलाता है, इसी तरह समस्त चराचर के सहित भगवान की अखण्डता सिद्ध होती है। इसलिए 'मैं' आत्मा सर्व हूँ यह चिंतन अथवा निश्चय काल्पनिक या भावनात्मक नहीं बल्कि वास्तविक है।

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।

(गीता 6/30)

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ।।

(गीता 6/31)

अर्थात् जो पुरुष सारे चराचर में मुझ आत्म स्वरूप यानी 'मैं' को अथवा सारे चराचर को 'मैं' आत्मा देखता है, उससे न 'मैं' भिन्न हूँ और न वह मुझसे भिन्न है। इस प्रकार जो सर्व में तथा सर्वत्र एक भाव से, यानी 'मैं' सब में हूँ और 'मैं' सब कुछ हूँ, इस भाव से भजता अर्थात् जानता है वह सब व्यवहार में वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। यानी उसकी दृष्टि में व्यवहार, परमार्थ दोनों है ही नहीं, केवल 'मैं' ही 'मैं' हूँ।

शनैः शनै रुपरमे द्बुद्धया धृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ॥

(गीता 6/25)

अर्थात् धीरे-धीरे मन को विषयों से उपराम करे। मतलब यह कि जिस समय जिस विषय में मन जाय, उस समय उस विषय को विषय न मानकर अपना स्वरूप भगवान आत्मा जानना चाहिए। यानी विषयों के अस्तित्व का त्याग ही कर देना चाहिए। विषयों से मन का यही उपराम है और मन को परमात्मा में इसी प्रकार स्थित करना है और कुछ भी चिंतन न करो जिस प्रकार सर्प के चिंतन से सर्प नहीं मरता, बल्कि रज्जू के ही चिंतन से सर्प मरता है, इसी तरह चित्त अथवा सर्प विषय के चिंतन से विषयों का नाश नहीं होता बल्कि 'मैं' भगवान आत्मा के ही चिंतन से चित्त अथवा विषय प्रपंच का नाश होता है। यूँ कहो कि चित्त और विषय दो चीज नहीं है, बल्कि 2 चित्त का ही नाम विषय है। चित्त ही विषय और विषय ही चित्त है। जिस प्रकार मकड़ी अपने ही अंदर से जाला बनाकर अपने आप उसमें फँस जाती है. अपने आप से, अपने इरल बनकर अपने आप ही मकड़ी के समान फँस जाता है। इसलिए जहय जाहाँ पर मन जाय, वहाँ-वहाँ पर अपने आपको ही देखो। मन है उड़ने वाला, कल्पना है उड़न खटोला और शब्दादिक पाँचों विषय एरोड्रम यानी हवाई अड्डे हैं। इसलिए उड़न-बाज मन के सहित कल्पना रूपी राकेट तथा विषय रूपी अड्डों को परम वैराग्य रूपी एटम बम से भुन दो, खाक कर दो, इनकी हस्ती मिटा दो। मन रूपी गाड़ी के संकल्प-विकल्प दोनों चक्के निकाल दो। चारों तरफ की सारी लाइनें काट दो। तभी तो आजादी है, नहीं तो जीवन की बरबादी है। ऐसी बमबारी से कुछ भी शेष नहीं रहता। हाँ, जो शेष है, वही शेष रहता है।

देहाभिमाने गलिते स्वरूपे परमात्मनि ।

यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः ।।

(पंचदशी)

अर्थात् अपने स्वरूप परमात्मा में देहाभिमान गलित हो जाने पर जहाँ- जहाँ पर मन जाय, वहाँ-वहाँ पर भगवान आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है बीक ही नहीं क्योंकि -

एतावानात्मसम्मोहो यद् विकल्पस्तु केवले ।

आत्मभृते स्वमात्मानमवलम्बो न यस्य हि ।।

(भागवत 11/28/36) अस

अर्थात् यह कैसा आत्म सम्मोह है कि कैवल्य, चैतन्य घनभूत 'मैं' में चित्त का विकल्प हुआ, जैसे रज्जु में सर्प का विकल्प होना। यह रज्जु अ विषयक मोह है। इसी तरह अपने स्वरूप आत्मा से किंचित् मात्र एक तृण ओट को भी जहाँ भिन्न माना, वहीं पर आत्मा विषयक मोह आ गया। मतलब यह है कि विकल्प का कोई न कोई आधार जरूर होता है। रज्जु यदि न हो तो सर्प का विकल्प किसमें होगा? इसी प्रकार यदि 'मैं' न होऊँ तो पंच महाभूत, देह, इन्द्रिय, मन, प्राण अथवा सारे प्रपंच इन सबों की कल्पना किस पर और किसमें होगी अथवा इनकी कल्पना करने वाला कौन होगा? इसलिए सर्प का अवलम्ब यानी आधार 'मैं' आत्मा ही हूँ, दूसरा कोई नहीं।

मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियैः ।

अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमत्रजसा ।।

(भावा. 11/13 / 24 )

अर्थात् भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव मन, वचन, दृष्टि तथा इन्द्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, वह सब 'मैं' आटमा ही हूँ, मुझ से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसे सरलतापूर्वक तुम समझ लो।

तनिष्ठस्य मोक्षोपदेशात् ।।

(ब्रह्म सूत्र 1/10)

अर्थात् सूत्रकार भगवान श्री व्यास जी कहते हैं कि सर्व का कारण जो ब्रह्म है उसके जानने वाले का ही मोक्ष होता है।

यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात् पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य ।

तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्वत् ।।

(भाग. 11/28/19)

अर्थात् जैसे पहले भी सोना बाद में भी सोना, बीच में नाम रूपात्मक जो आभूषण है वह भी सोना ही है। इसी प्रकार पहले भी 'मैं' बाद में भी 'मैं' और बीच में ब्रह्मा से आदि तृण पर्यन्त सारा चराचर, जो आभूषण के समान भास रहा है, यह भी सर्व 'मैं' आत्मा ही हूँ। तात्पर्य यह है कि जैसे वस्तु अविद्यमान यानी न होते हुए और भासती है (जैसे- सर्प अविद्यमान यानी न होते हुए अंधकार के कारण भासता है, वास्तव में वह सर्प तीन काल में नहीं है, असलियत में रज्जु ही है जो कि सर्प के आकार में भासती है। इसी प्रकार अज्ञान के कारण रज्जु में सर्प के समान प्रपंच, जो भास रहा है, सो प्रपंच अथवा चित्त किसी काल, किसी अवस्था में नहीं है, बल्कि 'मैं' भगवान आत्मा ही हूँ।

यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातꣲ᳜ स्याद्वाचारम्भणं ।

विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥

(छा 6/1 / 4 )

अर्थात् जिस प्रकार एक मृत्तिका पिंड को जान लेने पर मिट्टी से बने हुए समस्त घट आदि पदार्थों का ज्ञान हो जाता है (यानी सब मिट्टी ही है)। उसी प्रकार घट आदि विकार तो केवल कथन के लिए है, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है।

यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातꣲ᳜ स्याद्वाचारम्भणं ।

विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् ॥

(छां.उ..6 / 1 / 5)

अर्थात् जिस प्रकार लोहे के एक टुकड़े का ज्ञान होने पर लोहे के बने हुए सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाता है (यानी ये सब शस्त्रादिक तो लोहा ही है) उसी प्रकार नाम रूप तो केवल वाणी के विकार मात्र हैं, सत्य तो लोहा ही है।

यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन

सर्वकार्णायसं विज्ञातꣲ᳜ स्याद्वाचारम्भणं ।

विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव

सत्यमेवꣲ᳜ सोम्य स आदेशोभवतीति ॥

(छां.उ..6 / 1 / 6)

अर्थात् जिस प्रकार एक नहन्ना के ज्ञान से लोहे से बने हुए समस्त खड्ग आदि शस्त्रों का ज्ञान हो जाता है, क्योकि शस्त्र आदि विकार तो केवल नाममात्र वाणी पर ही अवलम्बित है, सत्य तो लोहा ही है।

स एवेदꣲ᳜ सर्वम् ।।

(छां.उ..7 / 25 / 1)

अर्थात् सर्व वही है।

अहमेवेदꣲ᳜ सर्वम् ।।

(छां.उ. 7/25 / 1 )

अर्थात् सर्व 'मैं' ही हूँ।

आत्मैवेदꣲ᳜ सर्वम् ।।

(छां.उ. 7/25/1)

अर्थात् सर्व आत्मा ही है।

इन श्रुतियों के कथन से भी यही सिद्ध होता है कि नाम रूपात्मक जो संसार भास रहा है, यह केवल नाम मात्र वाणी पर ही अवलम्बित है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, सत्य तो केवल 'मैं' आत्मा ही हूँ। आश्चर्य तो यह कि सारा तमाशा मन तक ही है और यहाँ तक कि मन खुद ही तमाशा है।

मनो दृश्यमिदं द्वैतं यत्किंचित् सचराचरम् ।

मनसो ह्यमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ।।

(गौ.पा.का. अद्वैत.प्र. 31)

अर्थात् जो कुछ भी चराचर द्वैत है अथवा दृश्य है, यह सब मन ही है। मन जब अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है तब द्वैत प्रपंच का लेश भी नहीं रहता।

आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा ।

अमनस्तां तदा याति ग्राह्यभावे तद्यहम् ।।

(गौ.पा.का. अद्वैत.प्र. 32)

अर्थात् जब सत्य सनातन आत्मा की अनुभूति हो जाती है, उस समय यह मन संकल्प नहीं करता अर्थात् संकल्प और विकल्प से रहित हो जाता है।

निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः ।

प्रचारः सतुविज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः ।।

(गौ.पा.का. अद्वैत.प्र. 34)

अर्थात् मन के निग्रह हो जाने पर निर्विकल्प भाव आ जाता है। वह अवस्था जानने योग्य है। यानी कल्पना रहित अवस्था में शेष क्या रह जाता है, इसे जानना चाहिए। परन्तु, सुषुप्ति (गाढ़ी) निद्रा में ऐसा नहीं है क्योंकि, उस अवस्था में मन अज्ञान में लय होता है। जागने पर कहता है कि आज मैं ऐसा सोया, कुछ पता ही नहीं रहा, यही अज्ञान का स्वरूप है। यद्यपि सोया नहीं, परन्तु कहता है कि मैं सोया। इस अज्ञान में मन लय होता है।

लीयते हि सुषुसे तदभिन्गृहीतं ।

तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥

(गौ.पा.का. अद्वैत.प्र. 35)

अर्थात् सुषुप्ति अवस्था में मन अविद्या में लीन होता है। किन्तु निरोध हो जाने पर वह मन उसमें लीन नहीं होता। उस समय तो सब प्रकार से या सर्व और से निर्भय बहा ही रहता है। इसलिए सुषुप्ति और समाधि में भेद है, क्यो सर्व अगर के निरोध का ही नाम समाधि है और मन के अज्ञान में लय होने का नाम सुबत्ति है। सुषुप्ति अवस्था तमोगुण का कार्य है, और समाधि शुद्ध सतोगुण सुषकार्य है, इसलिए भी सुषुप्ति और समाधि में अंतर है। दूसरी बात है कि योगियों का अक्षय सुख तो समाधि तक ही सीमित है।

मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्व योगिनाम् ।

दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेवच ॥

(गौ.पा.का. अद्वैत.प्र.)

योगियों के योग साधन की पराकाष्ठा अथवा समस्त साधनों की परिसमाप्ति चित्त के निर्विकल्प समाधि की सिद्धि में ही निहित है। समाधि में परम् तत्व का बोध, अष्ट पाश से मुक्ति, पंच क्लेशों से निवृत्ति, सर्व दुःखों का क्षय तथा अक्षय शान्ति पद की प्राप्ति है। परन्तु, आत्मवेत्ता पुरुष के आत्म-देश में सविकल्प, निर्विकल्प दोनों का विकल्प तीन काल में है ही नहीं। स्वदेश में तो निर्भयता है।

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनेति ॥

(तैत्तरीय उप 2/4 / 1 )

श्रुति कहती है कि जहाँ से मन सहित वाणी लौट आती है यानी मन जिसका मनन नहीं कर सकता, वाणी जिसका कथन नहीं कर सकती -

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ॥

(केन.3.1/5)

यद्वाचानभ्युदितः ॥

(केन.3.1/4)

ऐसा जो सत्य सनातन ब्रह्म है, उसके आनन्द को पाकर विद्वान ब्रह्मवेत्ता पुरुष सर्व से निर्भय हो जाता है।

प्रश्न-क्यों निर्भय हो जाता है, यानी किसी के भय क्यों नहीं करता?

समाधान-भीषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः ।

भीषाऽस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमेति ॥

(वैत्तिरी.उ. ब. ब. अनु. 9, मं. 1)

अर्थात् जिसके भय से वायु चलती है, सूर्य उदय होता है, इन्द्र वर्षा करता है और अग्नि काष्ठ को वहन करती है तथा मृत्यु उत्पन्नशील पदार्थ को खाने के लिए दौड़ता है, सारांश यह कि सारा विश्व भयभीत होता है, उस सनातनतत्व विश्वात्मा, सर्व के सर्व 'मैं' संज्ञा से अभिव्यक्त ब्रह्म को प्राप्त करके विद्वान किसी से भी भय नहीं करता, यानी निर्भय को पाकर निर्भय हो जाता है। जिस समय मन संकल्प-विकल्प से रहित हो जाता है, उस समय केवल निर्भय सत्ता ही रह जाती है। और वैसे तो -

चित्तं न संस्पृशत्यर्थं नार्थाभासं तथैव च ।

अभूतो हियतश्चार्थो नार्थाभासस्ततःपृथक् ।।

(गौ.पा.का. अला.प्र. 26)

अर्थात् चित्त न किसी पदार्थ का अथवा उस पदार्थ के अर्थ को ही कभी स्पर्श करता है, क्योंकि भासने वाले जो पदार्थ हैं, उनकी चित्त से पृथक सत्ता नहीं है। यानी चित्त से भिन्न नहीं है। सारांश यह है कि सारा चराचर ही चित्त है। चूँकि सुषुप्ति, समाधि एवं मूर्च्छाकाल में चित्त के अभाव हो जाने पर न तो पदार्थ का भान होता है और न उस पदार्थ के अर्थ का ही भान होता है, अतः, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि चित्त ही सारा प्रपंच है और प्रपंच ही चित्त है। चित्त के उदय में प्रपंच का उदय है और अस्त में प्रपंच का अस्त है। इसलिए चित्त से भिन्न प्रपंच तीन काल में है ही नहीं। तब चित्त किसका स्पर्श करेगा? यानी किसमें और कब तथा क्यों जायेगा? फिर दूसरी बात यह है कि चित्त भी नहीं है, यानी न तो चित्त है और न चित्त का दृश्य ही है। सारांश यह है कि आत्मा का विकल्प चित्त है और चित्त का विकल्प, चित्त का दृश्य अर्थात् चराचर प्रपंच है।

तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते ।

तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे वैपश्यन्ति ते पदम् ।।

(गौ.पा.का.अ.शा.प्र. 28)

इसलिए न चित्त उत्पन्न होता है, न चित्त का दृश्या चित्त और चित्त के दृश्य को जो उत्पन्न होना देखते हैं, वे मानो निश्चय ही आकाश में पक्षी के चरण चिह्न देखते हैं। यानी निराधार सूक्ष्म आकाश में पक्षी के चरण चिह्न नहीं दिखाई पड़ते। परन्तु, अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार आकाश में पक्षी के चरण चिह्न देखने की कल्पना करें कि हमको आकाश में पक्षी के चरण दिखाई देते हैं। इसी प्रकार किसी भी अवस्था में न तो चित्त है और न चित्त का दृश्य ही है। फिर कौन है? अरे, वही है जो चित्त का चित्त है, दृश्य का दृश्य और सर्व का सर्व है।

प्राण प्राण के जीव के, जिय सुख के सुख राम ।।

(रामायण अयोध्या.)

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्भाचोहवाच स उ प्राणस्य प्राणः ॥

(के.उ.1/2)

अर्थात जो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाणी की वाणी है, यानी जो सर्व का सर्व है। जैसे- जल के बिना तरंग नहीं, तो जल हुआ तरंग का सर्वी तात्पर्य यह है कि वही उसका सर्वस्व होता है, जो उसे सिद्ध करता है। 'में' (आत्मा) से भिन्न कर लेने पर किसी भी देश, काल, वस्तु का अस्तित्व रहता ही नहीं। 'मैं' से भिन्न न चित्त है, न चित्त का दृश्य ही है, परन्तु चित्त तथा दृश्य (प्रपंच) की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है। जिस तरह तरंग देश में तरंग है, जल देश में तरंग तीन काल में नहीं, इसी तरह चित्त अथवा मन देश में मन है। आत्म देश में न मन है और न मन से उत्पन्न होने वाले वैकल्पिक विकार रूप दृश्यादिक पदार्थ है।

अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते ।

वस्त्वभावं स बुद्ध्चैव निःसंगं निविवर्तते ॥

(गौ.पा.का. अला.शा.प्र. 79)

अर्थात् एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले मन को जिस काल में यह बोध हो जाता है कि आत्म सत्ता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, उसी क्षण मन अपने आप स्वरूप आत्मा में लौट आता है। बोधवान मन को फिर रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारांश यह है कि अपने आप में, अपने आप करके, अपने आपको 'मैं' से भिन्न कुछ भी मानना ही मन है और जब मन बन गया, तब सभी कुछ भासने लगा। दुनिया के लोग देह के नाश को [आत्मघात कहते हैं। अरे अज्ञानियों! यह पंचभौतिक शरीर को किसी प्रकार से भी नाश कर देने का नाम आत्मघात अथवा आत्महत्या नहीं है। बल्कि, स्वरूप आत्मा को आत्मा न जानकर, आत्मा को कुछ भी मान लेना बस यही आत्महत्या है और ऐसा जो करता है वही आत्मघाती है। कैसा अचम्भा है। खेल, खिलौना, खिलाड़ी तथा देखने वाला सब कुछ खुद ही है और नहीं तो सच्चाई अथवा ईमानदारी तो यह है कि - -

स्वतो वा परतो वापि न किंचिद्वस्तु जायते ।

सवसत्सवसद्वापि न किंचिद्वस्तु जायते ।।

(गौ.पा.का.अ.शा.प्र. 22)

अर्थात् न सत् की उत्पत्ति होती है, न असत् ही उत्पन्न होता है और न सद्, असत् दोनों की ही उत्पत्ति होती है। यदि सत् पदार्थ की उत्पति मानोगे तो उत्पन्न हुआ पदार्थ नाशवान होता है। फिर इसे सत् कैसे कहेंगे? क्योंकि सत् वस्तु त्रिकालाबाध्य होती है और यदि असत् की उत्पत्ति मानोगे तो असत् बंध्या पुत्रवत् होता है। यानी जो है ही नहीं, वह पैदा क्या होगा। तात्पर्य यह है कि किसी प्रकार से भी किसी भी देश, काल, वस्तु का उत्पन्न होना किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। 1. प्रत्यक्ष प्रमाण, 2. अनुमान प्रमाण, 3. श्रुतिशास्त्र प्रमाण एवं 4. स्वानुभूति प्रमाण। इन चारों प्रमाणों से जो सिद्ध हो, वहीं न्याय है और वही सार्वभौम सिद्धान्त है। दूसरी चीज यह है कि सत्, असत् और सत्-असत् दोनों, यदि इनका जन्म माना जाय तो माया देश में है। माया का अधिष्ठान आत्म देश में नहीं है। क्योंकि, माया का अर्थ होता है अज्ञान, यानी सत् देश में सत् का जन्म नहीं, सत् के अज्ञान देश में सत् का जन्म है। असत् देश में असत् का जन्म नहीं, असत् के अज्ञान देश में असत् का जन्म है। इसी तरह सत्-असत् देश में सत्-असत् का जन्म नहीं, बल्कि सत्-असत् के अज्ञान देश में सत्-असत् का जन्म माना जा सकता है।

सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः ।

तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥

असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते ।

बंध्या पुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥

(गौ.पा.का. अद्वैत.प्र. 27, 28)

जैसे रज्जु का सर्प रज्जु देश में न सत् है, न असत् है और न सत्-असत् दोनों है। रज्जु के अज्ञान देश में सर्प सत् भी है, असत् भी है और सत्-असत् दोनों भी है।

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ॥

(बृ.3.2/5/19)

इन्द्र माया करके अनेक रूप धारण करता है। माया को श्रुति अजा नाम से प्रतिपादित करती है।

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहवीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।।

(श्वेता.उप. 4/5)

अर्थात् जो जन्म रहित हो उसे अजा कहते हैं।

अजो होको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्त भोगामजोऽन्यः ॥

(श्वे.3.4/5)

अर्थात् अपने अनुरूप ही लोहित (लाल), शुक्ल (सफेद), कृष्ण (काला) वर्णवाली, सत्-रज-तम तीन गुण वाली प्रकृति कभी भी जन्म न लेने वाली अजा प्रकृति माया को एक अज (अजन्मा) जीव सेवन करता हुआ भोगता है और दूसरा अज (अजन्मा) ईश्वर त्रिगुणात्मिका प्रकृति माया को त्याग देता है। इस श्रुति प्रमाण से जीव, ईश्वर तथा प्रकृति तीनों अजन्मा है। सारांश यह है कि किसी काल में किसी का भी जन्म नहीं सिद्ध होता। वेदान्त शास्त्र में इसको ही 'अजातवाद' कहते हैं।

ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशावजा होका भोक्तृभोगार्थयुक्ता ।

अनन्तश्चाटमा विश्वरूपोह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ॥

(श्वे.उ.1 / 9)

अर्थात् ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर समर्थ है, जीव असमर्थ है। ईश्वर अकर्ता एवं अभोक्ता है, जीव कर्त्ता-भोक्ता है। ईश्वर एक है, जीव अनेक है। यह सब होने के बावजूद ये तीनों अजन्मा हैं और अजन्मा होने से तीनों सत् हैं। सन् होने से तीनों चित् हैं और चित् होने से ये तीनों आनन्दस्वरूप हैं। इस प्रकार इन तीनों को जो सत्, चित्, आनन्द रूप अद्वितीय सनातन ब्रह्म आत्मा अपना आप, साक्षात् अपरोक्ष 'मैं' जानता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। यानी तीनों को सिद्ध करने वाला कौन? सर्व का सर्व 'मैं', ऐसा जानकर कृतार्थ हो जाता है। सारांश यह है कि जिस करके जो सिद्ध होता है वह सिद्ध होने वाला पदार्थ सिद्ध करने वाले से भिन्न नहीं होता।

अब यहाँ पर विचारणीय विषय है कि जीव, ईश्वर, प्रकृति को सिद्ध कौन करता है? जीव का मैं, ईश्वर का मैं या प्रकृति का मैं इन तीनों में जो 'मैं' है वह कौन है? अरे भाई, वह वही है जो जीव को अल्पज्ञ मानता है, ईश्वर को सर्वज्ञ मानता है और प्रकृति को नाना नाम रूप जगत् मानता है। परन्तु जो सर्व को मानता है, उसे कौन मानता है? जो सर्व vec aD देखता है, उसे कौन देखता है? अतः, सर्व के मानने वाले का मानने वाला दूसरा नहीं, सर्व के जानने वाले का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं, सर्व के देखने वाले का दृष्टा उससे भिन्न कोई नहीं। इसलिए जीव, ईश्वर और प्रकृति इन तीनों में जो सत् का सत् है, चित् का चित् है तथा आनन्द का जो आनन्द है, वह कौन है? वह 'मैं' है।

अब प्रश्न होता है कि 'मैं' क्या है?

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ।।

(गीता 15/19)

अर्थात् जो ज्ञानवान मुझको ही यानी अपने आप 'मैं' को ही पुरुषोत्तम 'मैं' जानता है, वह सर्वरूप 'मैं' का वेत्ता, सर्वभाव से मुझ परमात्मा को ही भजता है। इसलिए 'चंचलं हि मनः कृष्ण' अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने इस प्रकार से दिया कि 'अभ्यासेनतु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।' यानी मन के अस्तित्व का जो त्याग है, यही वैराग्य है और अभाव रूप मन के लिए कुछ भी न करना ही अभ्यास है। हाँ, अपने को जीव मानते हो तो मन के लिए कुछ करो और मरो और यदि मैं को 'मैं' ही (आत्मा) जानते हो तो न करो न मरो। मस्त रहो।

3.तस्मात्सर्वेषु कालेषु

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

मटयर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ।।

(गीता 8/7)

भगवान् अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तू मुझे सर्वकाल में भज। सर्वकाल में भजन करना क्या है? आज सुबह जब सोकर उठे तो उस समय घड़ी में क्या बजा था? करीबन चार बजे होंगे। जब चार बजा था उस समय मैं था कि नहीं? था। क्या प्रमाण है? अरे, उस वक्त में न होता तो चार बजा था उसे कौन देखता। फिर चार से पाँच, पाँच से छः, छः से सात बजा। काल का इतना वेग है कि क्षण-प्रतिक्षण भविष्य वर्तमान हो रहा है और वर्तमान भूत हो रहा है। अभी हूँ कि नहीं, क्या प्रमाण है? देख रहा हूँ और शाम को पाँच बजे रहूँगा कि नहीं, हाँ तब भी रहूँगा। स्वप्न काल में रहता हूँ कि नहीं? रहता हूँ। यदि मैं न रहूँगा तो स्वप्न का साक्षी कौन होगा कि स्वप्न देखा, उस समय कोई और रहता है क्या? नहीं, मैं ही रहता हूँ। मैं स्वप्न में भी रहता हूँ और जाग्रत में भी रहता हूँ। जो मैं, जैसा मैं और जिस प्रकार मैं जायत अवस्था में रहता हूँ वहीं मैं, वैसा ही मैं, उसी प्रकार मैं स्वप्न अवस्था में और जो मैं, जैसा में स्वप्न में, वैसा ही में, वही में, सुषुप्ति अवस्था में। जैसा मैं सत् रूप से, वैसा ही चित् रूप से और उसी प्रकार आनन्द रूप से मैं सदैव तीनों काल, तीनों अवस्था में हूँ, तो फिर मैं हूँ इसमें तो कोई शंका नहीं है। भाई देखो, जब पहले भगवान को जान लोगे तब तो उनका स्मरण करोगे। कोई ऐसा टाइम है, जिसमें मैं न रहूँ। कोई ऐसी वस्तु है, जिसको मैं न देखें। मैं सर्वकाल में हूँ, सर्वअवस्था के प्रपंच को जानता हूँ, देखता हूँ और परम प्रिय हूँ। इसलिए सर्वकाल में रहने वाला हूँ 'मैं'। यह देह नहीं, पंच भौतिक शरीर, लिंग शरीर आदि नहीं। यह तो नाशवान है। तब भगवान का स्मरण सर्वकाल में रहने वाली चीज जो आत्मा है, इससे इसी का सर्वकाल में स्मरण हो सकता है।

इस श्लोक की जो व्याख्या की जा रही है, इसका यही अर्थ होगा और अन्य जो अर्थ होगा वह सब अनर्थ होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। आत्मा में आत्मा का ही सर्वकाल में स्मरण हो सकता है, अनात्मा का नहीं। इसलिए यदि विद्वान हो तो वेदों-शास्त्रों का प्रमाण लो और यदि अपढ़ हो, पढ़े-लिखे नहीं हो तो युक्तियों का प्रमाण लो और यदि श्रद्धालु हो तो महान पुरुषों के वाक्यों को मानो- जो 'मैं' से भिन्न है, वह भगवान नहीं। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 'मैं' अपने स्वस्वरूप आत्मा से जो भिन्न है, वह भगवान नहीं है। यदि भिन्न मानते हो तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही है। जो 'मैं' से भिन्न है वह भगवान नहीं है, यह निश्चय करके बताया गया है। जिसे तीन प्रमाण प्रमाणित करे वही सत्य माना जाता है। साढ़े तीन हाथ का भगवान नहीं, हड्डी, चमड़ा, मांस का टुकड़ा नहीं, इससे परे आत्मा। 'मैं' वही चैतन्य ब्रह्म है।

स्वामी जी, स्मरण का क्या स्वरूप है? सर्वकाल में स्मरण कैसे करें?

भगवान कहते हैं कि सर्वकाल में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। भैया! संसार के जितने भी चिंतन हैं, वे चिंतन चिंतनीय हैं। संसारी पदार्थों का चिंतन होता है, परन्तु भगवान अचिंत्य हैं। अचिंत्य का चिंतन मन से नहीं होता, बुद्धि से नहीं होता। अचिंत्य का चिंतन, मन वाणी का विषय नहीं है। देखो, यह मन है, इसको कौन जानता है? 'मैं' जानता हूँ। 'मैं' ही मन का अनुभव करता हूँ, तो 'मैं' का मन कैसे अनुभव करेगा? मन से परे मैं का स्मरण होता है, जिस प्रकार प्रकाश करके प्रकाश देखा जाता है। उसी तरह मैं करके मैं का अनुभव होता है।

एवं विधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते ॥

भागवत् 10/14/24

जिस तरह प्रकाश से प्रकाश देखा जाता है, उसी प्रकार मैं, से मैं का चिंतन होता है। भगवान मन, वाणी का विषय नहीं है। भगवान मन से परे, वाणी से परे, बुद्धि से परे है। तो उस भगवान का चिंतन मन से कैसे हो? स्वामी जी, चिंतन का क्या स्वरूप है? भैया देखो, जो चित्त द्वारा चिंतन और स्मरण होता है वह चिंतन, स्मरण मैं (आत्मा) का नहीं है। इस बोध में तो कोई कसर नहीं है कि मैं सच्चिदानन्द आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ। अच्छा, अब स्मरण किसका करोगे? (स्वामी जी ध्यानमग्न हो जाते हैं), बस, यही स्मरण है। ठोस, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। सर्वकाल में अस्तित्ववान मैं आटमा हूँ। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में, जायत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में, मैं अस्तित्ववान आत्मा हूँ। इस निश्चय में तो कोई कमी नहीं है। अब ऐसी क्या चीज है, जिसके चिंतन और स्मरण का विकल्प करते हो। जब इस डण्डे को यह निश्चय हो गया कि मैं डण्डा नहीं हूँ, मैं लकड़ी हूँ, तो मैं लकड़ी हूँ, मैं लकड़ी हूँ इसकी माला फेरने की क्या जरूरत है। जब इसे पूर्ण बोध हो गया कि में आत्मा हूँ, तो यह निश्चय सर्वकाल में, सर्वकाल के लिए हो गया। अब क्या यह प्रयास सिद्ध है या अपने आप है। बस, सहज भाव में आ गया। भगवान का यह कथन क्या साधारण कथन है। यह तो स्वभाव का कथन है। सहजावस्था है, न जीव भाव है, न ब्रह्म भाव है, कुछ नहीं है। तो ऐसा जो स्मरण है वह सर्वकाल में होगा कि एक काल में? सर्वकाल में। जब तुम ब्राह्मण हो, तो क्या तुम ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ करके जप करते हो या जब आँख बन्द करके बैठते हो तब ब्राह्मण रहते हो, उसी तरह इस तत्त्व का यही बोध हो जाने से कि 'मैं' आत्मा सत् हूँ, चित् हूँ और आनन्द स्वरूप हूँ। इसका स्मरण है।

जाग्रन निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा ॥

किसी भी विषय का अनुभव तुम जाग्रत में करते हो या सुषुप्ति में या जाबत और सुषुप्ति से परे अवस्था में। चित्त की चंचलता का नाम है जायत और चित्त के लय का नाम है सुषुप्ति। मन की चंचल अवस्था में और विक्षिप्त अवस्था में सुन ही नहीं सकते और मन के लय अवस्था में भी सुन नहीं सकते, यहाँ तक कि कोई भी काम नहीं हो सकता। अब इन तीनों अवस्थाओं में भगवत् स्मरण नहीं होता और सहजावस्था इससे परे की अवस्था है। अहर्निश स्वरूपस्थ होकर ही युद्ध करोगे, स्वरूप से विलग होकर नहीं। स्वरुपस्थिति का नाम ही भगवत् स्मरण है। यही एक रस स्थिति है भैया, जो बिना बनाए अपने आप बनी है। तुम्हें कुछ नहीं करना है। खैर, मान लो कि तुम विद्वान हो, विचारशील हो, सत्संगी हो, विषय को समझते हो, परन्तु जो बिल्कुल विचार करने वाले नहीं हैं, जिनकी बुद्धि मंद है तो वे भी तो स्वरूप में स्थित हैं। अरे, क्या नारायण साक्षात् परमात्मा भी स्वरूप से अलग होते हैं। उनको प्रयास की क्या जरूरत होती है? क्या उनको भी मै नारायण हूँ, परमात्मा हूँ ऐसा स्मरण करना होता है? तुम सदैव बिना प्रयास ही स्वरूपस्थ हो, जायत अवस्था में स्वरूपस्थ होकर व्यवहारिक जगत का पालन करते हो, स्वप्नावस्था में स्वरूपस्थ होकर स्वप्न का अनुभव करते हो और सुषुप्ति में स्वरूपस्थ होकर सोते हो। गमी, खुशी, सोना, सपना देखना आदि सभी काम स्वरुपस्थिति में ही करते हो। कोई नई चीज नहीं बताई जा रही है। जहाँ पहुँचना है वहीं खड़ा हूँ। जिसे देखना है उसे ह देख रहा हूँ। यह मस्तों के लतीफे हैं।

अब कसर कहाँ पर रहती है। बस 'अरे' निकालना है। ये भारी पहाड़ है, क्योकि सब कुछ समझने पर भी एक तो विश्वास नहीं होता। फिर भी शास्त्रों का प्रमाण दिया जा रहा है परन्तु, परन्तु है। अनादिकालीन अभ्यास के कारण समझ में नहीं आता। यदि, सोचने लगो कि आत्मानन्द प्राप्त करना साधन का विषय नहीं है तो यों ही कैसे हमको प्राप्त होगा या यों ही कैसे प्राप्त हो गया, इतना कठिन तत्त्व बिना प्रयास के यूँ ही कैसे मिलेगा या मिल गया। बस, इतनी शंका करने से ही जहाँ से चले थे वहीं आ गये।

मुह्यन्ति यद्वत्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष भिनत्ति मे मतिम् ।।

(भागवत् 7/5/13)

भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ ।

याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम् ।।

(रामायण बाल.)

अभी परसों-नरसों की बात है किसी जिज्ञासू ने कहा- स्वामी जी! आपने तो इतनी तपस्या की है, तब बोध हुआ है और हम लोग तो कुछ किये नहीं हैं। भैया ऐसा न समझो। यह तो अपना-अपना भाग्य है। एकता के कारण कभी-कभी हम बता देते हैं कि हमने यहाँ यहाँ तपस्या की, हिमालय में इतने दिन रहे, अमरकंटक में तपस्या किये आदि। एकता के कारण हम छुपा कर नहीं रखते। हमने तो कुछ नहीं किया, ऐसा न कहना, नहीं तो जहाँ से चले थे वहीं आ जाओगे। कोई-कोई जिंदगी भर कमाते हैं, फिर भी पेट नहीं भरता और कोई मकान बनाते-बनाते नींव में धन का हण्डा पा जाते हैं। इसके चक्कर में तुम मत पड़ो। बड़ी विचित्र बात है, शंका करते ही सब किया कराया चौपटा 'अरे' भर न आने पाये। आया तो सब किया कराया बंटाढार हो जायेगा। जो है सो है, जैसे हो वैसे ही रहो। बनो कुछ न, यह विकल्प उठाते ही क्यों हो, जबकि तुम सनातन ब्रह्म हो। क्या भगवान भी कभी ऐसा विकल्प करता है कि भैया हम कैसे भगवान, हमने तो कुछ किया कराया नहीं। यदि कुछ करने से कोई भगवान होता है तो वह भगवान नहीं है। भगवान का यही महत्व है कि बिना कुछ किये ही भगवान है। व्यवहारिक जगत् की बात है। क्या बड़ा आदमी कुछ करता है। उसके गद्दी में बैठे-बैठे ही कार्य होता रहता है। तो फिर 'मैं' सच्चिदानन्द भगवान आत्मा हूँ। मेरी महत्ता का कोई अन्त नहीं है। जब तुम स्वयं स्वतः सिद्ध, स्वतः स्वरूपस्थ हो तो फिर अपने आपको टेटकू-खचेडू क्यों मानते हो। श्रुति कहती है-

जाग्रन निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा ।

(उपनिषद)

यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः ।

अनिंगन मनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ।।|

(गौ.पा.का. अद्वैत प्र. 48)

जिस समय चित्त का लय न हो और चित्त विक्षप्त न हो, दोनों से रहित जो अवस्था है, 'अनिंगन् मना भासं तदा तत् काले निष्पन्न तद् ब्रह्म' अर्थात जिस समय चित्त का लय न हो और चित्त विक्षिप्त न हो, क्योंकि लय, विक्षेप से रहित अवस्था ही स्वरूपस्थिति हैं। सभी जीवधारी गाय-बैल, कूकर-सूकर सभी स्वरूपस्थ हैं। भगवान की यही तो युक्ति है। काल्पनिक संसार में जो व्यक्त करना पड़ता है।

जब अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी वृत्ति स्मरणाकार होगी या युद्धाकार, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। विषय गहन आ गया है, इसको दूसरी तरह से समझायेंगे। तुम यह ध्यान ही क्यों देते हो कि हमें स्मरण करना है। तुम तो ऐसा समझो कि स्मरण देश में स्मरण है, स्वरूप देश में स्मरण नहीं है। सब भगवत् स्वरूप ही है और यही आत्मचिंतन है। जहाँ 'अरे' आया कि मन आ गया। बस, 'अरे' निकालना है। बाकी चीज सब बनी बनाई है। कहीं प्रचण्ड वायु से आकाश भी कभी विक्षिप्त होता है, इसी तरह तुम अपने स्वरूप में रहो। जब तुम स्वरूपस्थ होने के लिए साधन करते हो, कोशिश करते हो तो लाखों जिंदगी व्यतीत हो जाती है, परन्तु फिर भी वहीं के वहीं। जब तुम चौबीस घंटे समाधिस्थ हो, सारा चराचर समाधिस्थ है, इतने पर भी तुम साधन करते हो, आश्चर्य है!!! और क्या कहें? अभी हमको देख रहे हो तो प अपने आप में देख रहे हो और अपने आपसे देख रहे हो, तब देखना कहाँ और सुनना कहाँ है। जब स्वरूप स्थान से देखो तब क्या वास्तव में कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो, भगवान का स्मरण मन से नहीं होता, मन से स्मरण अ तो माया का होता है। सब चिंतन कठिन है। इसमें कल्पना करनी पड़ती है, क परन्तु भगवान के चिंतन में कल्पना की जरूरत नहीं है, वह अपने आप है बना बनाया है। सबसे सरल है आत्म चिंतन। किसी प्रकार का चिंतन न करना ही आत्म चिंतन है। मेरा स्मरण भी कर और प्रवचन भी सुन, घर में झगड़ा हो तो झगड़ा भी कर और स्मरण भी कर, दुकान का काम भी कर और मेरा स्मरण भी कर, यह सब साथ-साथ ही होना चाहिए। यह सब वैसा ही होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। इस स्थिति में जो कुछ काम होता है वह स्वरूप से भिन्न नहीं है। भिन्न सोचोगे तो कार्य में विधि-निषेध हो जायेगा। भगवान का समत्वयोग है।

सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि ।।

(गीता 2/38)

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम् ।।

(गीता 8/7)

सहजावस्था, सहजसमाधि, सहजानन्द, परम समाधि ये इसके पर्याय हैं।

एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना ।

भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ॥

(भागवत 2/9 / 36 )

समाधि चाहे निर्विकल्प हो या सविकल्प, यह कृत्रिम है, मन की है। चित्त की स्थिरता से राग नहीं और चित्त की चंचलता से द्वेष नहीं, इसी का नाम परम समाधि है और यही भगवान का सतत् चिंतन है। यदि चित्त के लिए डण्डा लेकर दौड़ते हो तो अपनी महत्ता खोकर ही करते हो। यदि लहर के पीछे सागर दौड़ता है तो सागर की महत्ता नष्ट हो जाती है। जब लहर का पता लगाओगे तब मालूम होगा कि सागर में ही उसकी उछलकूद है। इसी तरह यदि मन के पीछे साधन रूपी डण्डा लेकर दौड़ते हो तो अपनी महत्ता से दूर होते हो और इसी प्रकार वस्तुतः मन रूपी लहर की उछलकूद मुझ आत्म-सागर में ही होती है। यदि मन का विकल्प है तो उसे रोकने का साधन करो और जब 'मैं' ही है तो साधन कहाँ, बड़ी विचित्र बात है। इसकी सरलता ही कठिनाई है। धन संग्रह करना कितना कठिन है, दुकान करो, नफा उठाओ, नुकसान उठाओ तब धन संग्रह होता है, परन्तु लोग इसे कठिन नहीं मानते। आत्मपद यदि कठिन होता तो साधन गम्य हो जाता। आत्मपद तो स्वतः सिद्ध है, तुम्हें कुछ करना-धरना नहीं है, तो इसे कहते हैं कठिन। इसकी सरलता ही कठिनाई है। यदि कठिन होता तो कठिन नहीं मानते। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च' इसी को परम् समाधि कहते हैं।

भगवान कहते हैं -

एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना ।

भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ॥

(भगवान् 2/9/36)

पूर्व समाधेरखिलं विचिन्तयेदोंकारमात्रं सचराचरं जगत् ।

तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभाव्यतेज्ञान वशान्न बोधतः ॥

(अ.रा. रामगीता 48)

अपने स्वरूप करके इसमें स्थित हो जाओ। परम समाधि के लिए साधन नहीं है। निर्विकल्प समाधि तक साधन है। महात्मा लोग लखा देते हैं। उपनिषद कहती है -

दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्व दर्शनम् ।

दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां बिना ।।

(तेजबिन्दु उप. 2/8)

तो ये चीज बनी-बनाई स्वतः सिद्ध है। 'तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च-इस स्थिति में स्थित होकर सब कार्य सहज भाव से करें तो फिर क्या अभ्यास में बैठने में कठिनाई होगी, क्या विक्षेप उठेगा।' भगवान कहते हैं कि- स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। इसी तरह मन में विक्षेप भी उठने दे और स्मरण भी कर, अगर युद्ध भी करना और स्मरण भी करना है तो फिर अब क्या चू-चपड़ है, कोई मीन-मेख नहीं रहा। विक्षेप अपना काम करे और तू अपना काम करा खूब समझ लो, अब यहाँ यदि कसर रह गई तो फिर निकलने वाली नहीं है। जितनी कसर है निकाल दो, कुछ न रहे। अरे यार! यह तो यारों के फैल हैं, तुमको यार के फैलों से क्या मतलब, यार के याराने से मतलब है। बड़ा आदमी कभी सामने सड़क से निकलता है तो पास-पड़ोस के दुकानदार देखते हैं कि कौन जा रहा है, श्रीमान् होंगे। उत्कण्ठा करते हैं, परन्तु वह बड़ा आदमी सीधे निगाह किये आगे बढ़ जाता है, उसका यही बड़प्पन है। यदि वह दोनों तरफ चकमक-चकमक देखे तो क्या वह बड़ा आदमी है। वह क्यों देखेगा, तो तुम इतने बड़े महान होकर कल्पना को क्यों देखते हो, शरीर को क्यों देखते हो, मन बुद्धि को क्यों देखते हो, इसलिए जैसे स्वभाव में हो, वैसे ही बैठे रहो। और कल्पना उठती है तो ध्यान ही क्यों देते हो। इन कल्पनाओं का क्या, इनको उठना है उठने दो, इधर-उधर देखते हैं तो देखने दो। जिसको देखना हो देखो। जो 'मैं' को देखेगा, वह मैं ही हो जायेगा। विक्षेप का नाम ही न रहेगा। इस स्थिति में रात भर बैठे रहो, मजाल है कोई विक्षेप उठे। ये लतीफे हैं छोटे- छोटे। एक पकड़ गया तो बेड़ा पार है। अभी तक विक्षेप रोकने का अभ्यास करते थे, अब विक्षेप न रोकने का अभ्यास करो। अभी तक जो अभ्यास किया है विक्षेप मानकर अभ्यास किया है और यही अभ्यास तुम्हें दुःख दे रहा है तो अब उलट दो, विक्षेप है ही नहीं इसका अभ्यास करो। भैया, यह जो बताया जा रहा है यही प्रेम का स्वरूप है। विधि-निषेध निम्न कोटि की बात है। यहाँ विधि-निषेध नहीं, जीव नहीं, ब्रह्म नहीं, यहाँ तो सब भावों का अभाव है। हमारी तरफ देखना, जैसे बैठे हो, बैठे रहो, विक्षेप उठते हैं तो उपेक्षा करो। जब तुम उनकी तरफ देखोगे तो वे अकड़ जायेंगे। अब तुम न देखने की कोशिश करो और यदि दिखता है तब भी उसको देखने की जरूरत नहीं है। जब देखता हूँ तब दिखता है और यदि दिखता है तो 'मैं' ही दिखता हूँ। जब विक्षेप को देखता हूँ तब विक्षेप दिखता है और न देखूँ तो न दिखे। किसी प्रकार समझ लो। अपने मन, बुद्धि को मुझमें लगा दो। जो भी नाम रूप सामने आये 'मैं' का डण्डा लगा दो, 'मैं' हूँ। जहाँ तुमने 'मैं' हूँ कहा तो मन भगवान में अर्पित हो गया। यही मन को, बुद्धि को भगवान में अर्पित करना है। मन, बुद्धि की तरफ किंचित् मात्र भी न देखना, यही भगवान का चिंतन है। जब मन बुराई, भलाई की तरफ नहीं देखता, सारे प्रपंच की तरफ नहीं देखता, 'मैं' को छोड़कर दूसरी चीज की तरफ नहीं देखता, तब मन ही भगवान है। यह सूत्र पकड़ लेना, चाहे और सब भूल जाना। एक विचित्र बात और आ गयी, इसे भी बता दें। तुमसे कोई पूछे कि भगवान कहाँ है तो तुम डंके की चोट पर कह देना कि जहाँ 'मैं' हूँ और जब पूछे भगवान कौन है ' तो कहना जो 'मैं हूँ। और जब पूछे 'मैं' कौन हूँ तो कहना जो भगवान है। और ना 'मैं' कहाँ हूँ, जहाँ भगवान है। भगवान का क्या लक्षण है-जो अपने आप 'मैं' आत्मा के सिवाय दूसरे को नहीं देखता वही भगवान है। कितनी सुंदर * व्याख्या है? जो में को ही देखता है, मैं को ही सुनता है, मैं को ही जानता है, वही सुख स्वरूप भूमा पद है। यही नारायण पद है और यही आत्म पद है।

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा ।

यत्र अन्यत्पश्यति अन्यच्छृणोति अन्यद्विजानाति तदल्पं ।

यो वै भूमा तत् सुखं यदल्पं तद्दुःखम् ॥

(छा.उ..7 / 24 / 1)

जो दूसरों को देखता है, जो दूसरे को सुनता है, वह अल्प है और दुःख रूप है और 'योवै भूमा तत् सुखम्' यह भगवान के चिंतन का कितना सुन्दर अभ्यास है। विक्षेप को देखते हो, उस पर ध्यान देते हो तो जीव बन जाते हो और नहीं देखते हो तो भगवान बने बनाये हो। स्वतः सिद्ध है।

संशान्त सर्व संकल्पा या शिलावदवस्थितिः ।

जायन निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा ॥

सारे व्यवहार स्वरूप स्थिति में ही हो रहे हैं। कल्पनाएँ, भावनाएँ, अच्छे- बुरे विचार भी उठ रहे हैं, यही तो विक्षेप है और ये विक्षेप तुम स्वरूप स्थिति में देख रहे हो। फिर डण्डा लेकर विक्षेप को मारने के लिए क्यों दौड़ रहे हो। विक्षेप को मारने बैठे हो कि भगवान का ध्यान करने। शहंशाह बैठा है तख्त पर, मच्छर-खटमल आते हैं, आने दो। वे क्या कर लेंगे? वे कर ही क्या सकते हैं। सब कुछ बता दिया, अब भूलना नहीं और यदि कदाचित् भूलोगे भी तो भूलने वाले को भी वहीं भूल जाओगे।

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैष्यस्य संशयम् ।।

(गीता 8/3)

टेप रिकॉर्डिंग द्वारा श्रुत प्रवचन का संक्षिप्त रूप (रायपुर 1963)

4.इदं शरीरं कौन्तेय

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥

क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोनिं यतज्ज्ञानं मतं मम् ।।

(गीता 13/1/2)

शरीर है क्षेत्र और इस शरीर को जो जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर का चैतन्य तत्व है आत्मा और वह क्षेत्रज्ञ आत्मा 'मैं' हूँ। आत्मा के अतिरिक्त जितने भी शरीर हैं, वे सब संघात हैं। जितने भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर हैं, वे सब संघात कहे जाते हैं। इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। यह प्रक्रिया है।