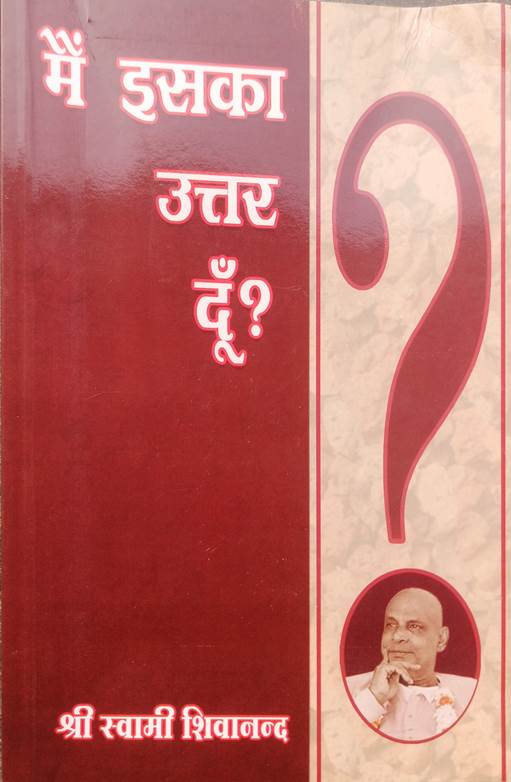

मैं इसका उत्तर दूँ?

MAY I ANSWER THAT?

का अविकल अनुवाद

लेखक

श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती

अनुवादिका

श्री स्वामी शिवाश्रितानन्द माता जी

प्रकाशक

द डिवाइन लाइफ सोसायटी

पत्रालय : शिवानन्दनगर-२४९१९२

जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत

www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org

प्रथम हिन्दी संस्करण : २०२०

(१,००० प्रतियाँ)

© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी

ISBN 81-7052-259-5

HS 20

PRICE: 130/-

'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा

प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त फारेस्ट एकाडेमी प्रेस,

पत्रालय : शिवानन्दनगर, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड,

पिन : २४९१९२' में मुद्रित।

For online orders and Catalogue visit: dlsbooks.org

प्रकाशकीय

यह पुस्तक परम पावन गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज की विभिन्न प्रकाशित रचनाओं में से संकलित की गयी है, जिसमें उनकी तीस के दशक के अन्तिम भाग की कतिपय प्रारम्भिक कृतियाँ भी सम्मिलित की गयी हैं।

पुस्तक में लिये गये प्रश्नों एवं उत्तरों की शृंखला में कुछ अत्यधिक सामान्य प्रतीत होने पर भी, आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करने वाले जिज्ञासुओं द्वारा की जाने वाली शंकाओं का अत्यन्त सशक्त समाधान प्रस्तुत करने वाले हैं। इन उत्तरों एवं स्पष्टीकरणों को जो अनमोल प्रतिष्ठा प्रदान करता है, वह इसकी प्रामाणिकता का होना है, जो केवल एक सन्त के अन्तर्बोध ही नहीं, अपितु निजी अनुभव की भी उपज हैं।

स्वामी शिवानन्द ऐसे सन्त थे जिनकी सर्वप्रथम रुचि, अपितु हम तो कहेंगे, सर्वप्रथम प्रेम था आध्यात्मिक साधकों से, योग-विद्यार्थियों से। शिवानन्द जी का जीवन ही उनकी सेवा हेतु था, और यह अनमोल ग्रन्थ उन महान् गुरुदेव के सेवा भाव का ही परिणाम है।

हम आशा करते हैं कि साधक जगत् प्रत्येक पृष्ठ के ध्यानपूर्वक पठन के साथ यथेष्ठ रूप से लाभान्वित होगा और साधक-जन अपनी आध्यात्मिक परिपूर्णता के संघर्ष में असाधारण मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्राप्त करेंगे।

सद्गुरुदेव के दिव्य आशीर्वाद सभी पर हों!

शिवानन्दनगर -द डिवाइन लाइफ सोसायटी

१

हमें भगवान् में विश्वास क्यों करना चाहिए?

क्योंकि भगवान् प्रत्येक मानव के लिए नितान्त आवश्यक हैं। यह सबके लिए एक अनिवार्य अथवा परम आवश्यकता हैं। अविद्या या अज्ञान के कारण दुःख सुख की तरह प्रतीत होता है। वास्तव में तो यह संसार दुःखों, कष्टों, कठिनाइयों और मुसीबतों से भरा हुआ है। संसार एक आग का गोला है। राग, द्वेष, क्रोध और ईर्ष्या से भरा हुआ अन्तःकरण जलती हुई भट्ठी के समान है। हमने स्वयं को जन्म, मरण, वृद्धावस्था, रोग और दुःख से छुटकारा दिलाना है। यह केवल भगवान् में विश्वास करने से ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। धन-सम्पत्ति और पद या शक्ति हमें वास्तविक सुख नहीं दे सकते। चाहे हमें सारे संसार का अधिराज्य प्राप्त हो जाये, तो भी हम चिन्ता, तनाव, भय, निराशा इत्यादि से मुक्त नहीं हो सकते। यह तो केवल भगवान् में विश्वास करने तथा उसके परिणाम स्वरूप ध्यान के द्वारा भगवद्-साक्षात्कार करने से ही हमें सच्ची और सदा रहने वाली प्रसन्नता मिल सकती है और हम सब प्रकार के भय एवं चिन्ता से तथा हर क्षण की यातना से छूट सकते हैं। भगवान् में विश्वास हमें हर समय उनका स्मरण करने को प्रेरित करेगा, उनका ध्यान करने की प्रेरणा देगा और इसी के माध्यम से हम भगवद्-साक्षात्कार की ओर अग्रसर होंगे।

२

ईश्वर के अस्तित्व को न मानने से क्या हानि है?

यदि हम ईश्वर के होने में विश्वास नहीं करते, तो हमें इस संसार में फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से कष्ट सहने पड़ेंगे। अज्ञानी अविश्वासी संशयात्मा विनाश को प्राप्त होते हैं। उन्हें जरा से भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संशयात्मा के लिए न तो इस संसार में सुख है न ही इससे परे दूसरे लोकों में है। जिन्हें भगवान् में विश्वास नहीं है, उन्हें यह ज्ञान ही नहीं है कि क्या ठीक है और क्या गलत। उनकी विवेक-शक्ति नष्ट हो चुकी है। वे असत्यवादी, अभिमानी एवं अहंकारी हैं। वे अत्यधिक लोभी, क्रोधी और कामी हो जाते हैं। वे अनुचित साधनों से धन अर्जित करते हैं। उनकी वृत्ति राक्षसी हो जाती है। वे अनेकों प्रकार के घिनौने अपराध करते हैं। उनके जीवन के कोई आदर्श नहीं होते। वे आसुरी योनियों में गिरा दिये जाते हैं। वे जन्म-जन्मान्तरों तक निम्न से निम्नतम योनियों में भटकते रहते हैं।

लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले, दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली जिले के करूर के निकट नेरूर नगर में सदाशिव ब्रह्येन्द्र नाम के एक सुप्रसिद्ध योगी-ज्ञानी रहते थे। वह 'ब्रह्मसूत्रवृत्ति' तथा 'आत्मविद्याविलास' एवं बहुत से अन्य ग्रन्थों के रचयिता हैं। एक बार जब वे कावेरी नदी के तट पर समाधि में लीन थे तो बाढ़ आ गयी और उन्हें बहा कर कहीं और ही फेंक गयी। वे बहुत गहरे रेत के ढेर में दब गये। मजदूर खेत में हल चलाने के लिए चले गये। उनके हल की चोट योगी के शिर में लगी और रक्त बह निकला। उन्होंने खुदाई की और यह देख आश्चर्यचकित रह गये कि एक योगी समाधिस्थ बैठे हुए हैं।

एक अन्य समय पर सदाशिव ब्रह्मेन्द्र अवधूत-वेश में मुसलिमों के एक सरदार के जनानखाने में नग्नावस्था में प्रविष्ट हो गये। सरदार उन सन्त पर अत्यधिक क्रोधित हो उठा। क्रोध में आग-बबूला हो कर उसने महात्मा की एक भुजा काट डाली। सदाशिव ब्रह्मेन्द्र एक शब्द भी बोले बिना तथा कष्ट का कोई भी भाव चेहरे पर लाये बिना चुपचाप चल दिये। सन्त की अद्भुत स्थिति देख कर सरदार आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ गया कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से कोई महात्मा, कोई महामानव है। उसे अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ और वह सन्त से क्षमा माँगने के लिए उसके पीछे-पीछे चल पड़ा। सदाशिव को पता ही नहीं चला था कि उसकी भुजा काट दी गयी है। जब सरदार ने शिविर में घटने वाला सारा वृत्तान्त सुनाया तो सदाशिव ने उसे क्षमा करते हुए अत्यन्त सहज भाव से अपनी कटी हुई भुजा वाले कन्धे को स्पर्श किया। सदाशिव ब्रह्मेन्द्र के छूते ही वहाँ नयी भुजा आ चुकी थी। इस सन्त के जीवन ने मेरे मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। मैं इस निश्चित परिणाम पर पहुँच गया कि इन वस्तु-पदार्थों से अलग, इस मन और इन्द्रियों से परे एक स्वतन्त्र एवं उदात्त दिव्य जीवन है। सन्त इस संसार से पूर्णतया अनभिज्ञ था। उनकी भुजा जब काटी गयी, तब उन्हें किंचित् भी ज्ञात नहीं हुआ। वह उस समय दिव्य चेतना में लीन रहे होंगे, वह उस समय परम तत्त्व से एक होंगे। सामान्य लोग सुई की चुभन से कराह उठते हैं। जब मैंने आप्त व्यक्तियों से सन्त सदाशिव के जीवन का यह अद्भुत वृत्तान्त सुना और जब पुस्तक में पढ़ा तो मेरी यह धारणा अत्यन्त दृढ़ हो गयी कि एक दिव्य सत्ता है और एक ऐसा शाश्वत जीवन है जहाँ समस्त दुःख समाप्त हो जाते हैं, जहाँ सभी इच्छाएँ सन्तृप्त हो जाती 35/6 और व्यक्ति परम आनन्द, परम शान्ति तथा परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है।

३

ब्राह्ममुहूर्त का अर्थ क्या है ? हमारे ऋषियों ने इसकी इतनी प्रशंसा क्यों की है?

प्रातः ४ बजे के समय को ब्राह्ममुहूर्त कहते हैं। क्योंकि भगवान् या ब्रह्म पर ध्यान करने के लिए यह समय अनुकूल है, इसलिए इसे ब्राह्ममुहूर्त कहा गया है। इस समय मन विशेष रूप से अत्यन्त शान्त एवं अविक्षुब्ध अथवा निर्मल होता है। यह सांसारिक विचारों, चिन्ताओं और तनावों से मुक्त होता है। इस समय हमारा मन कोरी चादर अथवा कोरे कागज की तरह होता है और अभी लौकिक संस्कारों से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। सांसारिक विकर्षणों के प्रवेश होने से पहले मन को सरलता से मोड़ कर अनुकूल साँचे में ढाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस समय वातावरण में अधिक सत्त्वगुण की प्रधानता होती है। बाह्य जगत् की चहल-पहल और शोरगुल ने अभी वातावरण को प्रभावित नहीं किया होता।

४

हिमालय के गुरुओं के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं?

समस्त गुरुओं का एक गुरु है, जो आपके हृदय में निवास करता है। अपनी दृष्टि को अन्तर्मुखी करें, इन्द्रियों को बाह्य वस्तु-पदार्थों की ओर जाने से रोकें और अपने अन्तर्वासी की सहायता माँगें। उसी में स्थिर हो जायें। स्वयं की उनके साथ पहचान बनायें। हिमालय के इन गुरुओं के सम्बन्ध में पुनः मुझसे चर्चा न करें। आप भ्रमित हो जायेंगे।

५

जप और ध्यान में क्या अन्तर है?

भगवान् के नाम को मौन रहते हुए निरन्तर दोहराने को जप कहते हैं। भगवान् के एक ही विचार के सतत प्रवाह का नाम ध्यान है। जब आप 'ॐ नमो नारायणाय' मन्त्र को दोहराते जाते हैं, तो यह विष्णु-मन्त्र का जप कहलाता है। जब आप विष्णु भगवान् का हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य धारण किये हुए स्वरूप का चिन्तन करते हैं, उनके कानों में कुण्डल, शीश पर मुकुट, रेशमी पीताम्बर इत्यादि धारण किये हुए का चिन्तन करते हैं तो यह ध्यान है। जब आप भगवान् के गुणों, जैसे सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता इत्यादि का चिन्तन करते हैं तो यह भी ध्यान है।

६

भगवान् की कृपा से मेरे लिए सब कुछ हो जायेगा, फिर मुझे साधना करने की क्या आवश्यकता है ?

यह धारणा गलत है। भगवान् उनकी सहायता करते हैं, जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। भगवान् की कृपा-वृष्टि केवल उन पर ही होगी जो परिश्रम करते हैं। भगवान् की कृपा की वर्षा व्यक्ति के समर्पण के अनुपात में होती है। जितना अधिक आपका समर्पण होगा, उतनी ही अधिक उनकी कृपा आप पर होगी, भगवान् आपके लिए आत्म-समर्पण करेंगे, आप यह अपेक्षा नहीं कर सकते। उठें और परिश्रम में जुट जायें। संघर्ष करें! लगे रहें! दृढ़ रहें! भगवान् आप पर अपनी कृपा की वर्षा करेंगे।

मीरा ने सब-कुछ त्याग दिया था। उसने राज्य, पति, सगे-सम्बन्धी, मित्र-सखा और धन-दौलत-सबका परित्याग कर दिया था। वह दिन-रात अपने प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करती रहती थी। उसने प्रेमाश्रु बहाये। उसने खाना-पीना छोड़ दिया। उसकी देह सूख कर काँटा हो गयी। किन्तु उसका मन सदा भगवान् कृष्ण के ध्यान में लीन रहता था। केवल तभी भगवान् ने उस पर अपनी कृपा की वर्षा की।

७

क्या आप मुझे आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई अत्यन्त सरल किन्तु ठोस प्रमाण दे सकते हैं?

आप आये दिन 'मेरा शरीर', 'मेरे प्राण', 'मेरा मन', 'मेरी इन्द्रियाँ' कहते हैं। यह स्पष्ट बताता है कि आत्मा शरीर, मन, प्राण और इन्द्रियों से पूर्णतया भिन्न है। यह मन और शरीर आपके सेवक अथवा उपकरण हैं। यह आपसे उतने ही अलग हैं जितना कि यह तौलिये, कुर्सियाँ और प्याले इत्यादि हैं। आप अपने शरीर को इसी तरह से धारण किये हुए हैं, जैसे कि हाथ में यह छड़ी। आप अपने इस शरीर के मालिक हैं। यह शरीर आपकी सम्पत्ति है। यह देह, मन, इन्द्रियाँ इत्यादि आत्मा नहीं हैं, किन्तु उससे सम्बन्धित हैं।

८

यदि भगवान् इन्द्रियों की पहुँच से परे है, तो वह एक अस्तित्वहीन, एक शून्य मात्र, एक नकारात्मक धारणा और एक दुर्बोध कल्पना ही होनी चाहिए। इन्द्रियों की पहुँच से परे ? यह कैसे हो सकता है? मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं कर सकता। मैं वैज्ञानिक हूँ। मुझे सही-सही लेबोरेटरी प्रमाण चाहिए।

आप लेबोरेटरी के प्रमाण चाहते हैं? बहुत बढ़िया ! आप उस असीम सर्वव्यापक परमात्मा को अपनी परखनली, धौंकनी और रासायनिकों में सीमित करना चाहते हैं! भगवान् आपके रसायनों का उद्गम हैं। वह आपके एटम, इलेक्ट्रोन और मॉलिक्यूल-सभी का आधार हैं। उनके बिना कोई एटम या इलेक्ट्रोन हिल भी नहीं सकेगा। वह अन्तर्यामी हैं। वह नियन्ता हैं। उनके बिना अग्नि जल नहीं सकती, सूर्य चमक नहीं सकता, वायु चल नहीं सकती। उनके बिना आप देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते। वह सभी वैज्ञानिक सिद्धान्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त, संसक्ति (कोहिजन) का सिद्धान्त, आकर्षण और विकर्षण का सिद्धान्त इत्यादि सभी सिद्धान्तों को प्रदान करने वाले हैं। उनके आगे श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक हों। उनकी कृपा से आपको समस्त विज्ञानों के विज्ञान, ब्रह्मविद्या का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जायेगा तथा मोक्ष-प्राप्ति हो जायेगी।

९

आजकल साधक ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त करने में असफल क्यों रह जाते हैं?

विकास की किसी भी एक स्थिति-विशेष पर पहुँचते ही वह अपनी शक्तियों को प्रवचन देने में, शिष्य बनाने में, पुस्तकें छपवाने में गँवाने लग जाते हैं। वह नाम-यश के दास बन जाते हैं। यही कारण है कि वह जीवन के परम लक्ष्य-ईश्वर-साक्षात्कार को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

१०

कुण्डलिनी कैसे जागृत की जा सकती है? क्या केवल जप के द्वारा इसे जागृत किया जा सकता है?

आसन, प्राणायाम, मुद्राओं और जप के अभ्यास से तथा गुरु की कृपा से कुण्डलिनी जागृत की जा सकती है। मेरी पुस्तक 'कुण्डलिनीयोग' देखें।

हाँ, अकेला जप इसे जागृत करने के लिए पर्याप्त है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। श्री समर्थ रामदास जी ने नासिक के निकट, ताकलि गाँव में, गोदावरी नदी में खड़े हो कर 'ॐ श्री राम जय राम, जय जय राम' मन्त्र का तीस करोड़ बार जप करके कुण्डलिनी जागृत कर ली थी।

११

मन के तीन दोष क्या है? कृपया मुझे ठोस एवं निश्चित उदाहरण दीजिए।

यह हैं काम, क्रोध और लोभ इत्यादि मन की मलिनताएँ तथा विक्षेप, अर्थात् मन की चंचलता एवं आवरण, अर्थात् अज्ञान का परदा।

एक कीचड़ से भरी हुई झील है और उसके ऊपर काई जमी हुई है। प्रचण्ड वायु तीव्र वेग से चल रही है। अब, यह झील मन है। कीचड़ से भरे होना मल का द्योतक है। वायु के वेग से जल में होने वाली हलचल प्राणों की गति से होने वाले मन के विक्षेप को सूचित करती है। पानी के ऊपर जमी हुई काई अज्ञान के आवरण को दर्शाती है।

१२

मन को सूक्ष्म और पवित्र कैसे किया जा सकता है ?

जप करें। निष्काम सेवा करें। मन की गहराई से भगवान् से प्रार्थना करें। सत्संग करें। ध्यान करें। गीता और उपनिषदों का स्वाध्याय करें। अकेले रहें। छह महीनों के लिए सात्त्विक भोजन करें। मांस, मछली, अण्डे, मद्यपान, मिर्च, तेल, चीनी, प्याज और लहसुन का परित्याग कर दें।

१३

भक्ति और ज्ञान में क्या अन्तर है?

भक्ति समर्पण है। ज्ञान की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, उसका साधन भक्ति है। भावना-प्रधान स्वभाव वाले लोगों के लिए यह उपयुक्त मार्ग है। इसमें आत्म-समर्पण अथवा आत्म-निवेदन की आवश्यकता है। यह मार्जारीयोग है। बिल्ली का बच्चा जोर से रोता है और उसकी माँ तुरन्त दौड़ कर आती है तथा बिलौटे को मुख में पकड़ कर उठा लेती है। इसी प्रकार भक्त द्रौपदी और गजेन्द्र की तरह जोर से रोता है तथा भगवान् कृष्ण तुरन्त उसकी रक्षा के लिए एवं कृपा-वृष्टि करने के लिए दौड़े आते हैं। भक्ति-मार्ग में केवल सच्ची गहन श्रद्धा, पक्की आस्था तथा सुदृढ़ धारणा की आवश्यकता है, जैसे प्रह्लाद को थी। इसमें पढ़ाई-लिखाई आवश्यक नहीं है। तुकाराम जैसे लोग, जो अपने नाम के हस्ताक्षर तक करना नहीं जानते थे, ने ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था। इसके लिए विस्तृत ज्ञान अथवा अध्ययन नहीं चाहिए। भक्त मिठाई खाना चाहता है। वह तो केवल अपने प्रभु का सान्निध्य चाहता है।

ज्ञान आत्म-विस्तारण का योग है। इसमें आत्म निर्भरता की आवश्यकता है। केवल बुद्धि-प्रधान स्वभाव वाले लोग, जो विचार-शक्ति, विवेक-शक्ति तथा तर्क-शक्ति से सम्पन्न हों, ज्ञान-मार्ग के लिए उपयुक्त हैं। यह मर्कटयोग है। बन्दर का बच्चा रोता नहीं, किन्तु उसकी माँ कहीं भी भागती रहे, वह स्वयं ही उसके शरीर के साथ जोर से चिपटा रहता है। इस योग में वेदान्त-साहित्य का विस्तृत अध्ययन, तीक्ष्ण बुद्धि, निर्भीक समझ तथा भीमकाय संकल्प एवं साहस होना चाहिए। ज्ञानी, मिठाई खाने के स्थान पर स्वयं साकार मिठाई ही हो जाना चाहता है। वह ब्रह्म के साथ एक हो जाना चाहता है।

१४

क्या ज्ञान और भक्ति एक-दूसरे के विरोधी हैं?

मेरा उत्तर है- 'नहीं! बिलकुल नहीं!' वास्तव में इन दोनों में परस्पर नाता है, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। भक्ति ज्ञान का किंचित् भी विरोध नहीं करती। निःसन्देह ये दोनों एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं। दोनों एक ही लक्ष्य की ओर ले कर जाते हैं। आप भक्ति को ज्ञान से पूर्णतया अलग नहीं कर सकते। जब भक्ति परिपक्व हो जाती है तो यह ज्ञान में रूपान्तरित हो जाती है। एक वास्तविक ज्ञानी भगवान् हरि का भक्त है, भगवान् कृष्ण का भक्त है; भगवान् राम का, भगवान् शिव का, माँ दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का, ईसा मसीह तथा बुद्ध भगवान् का भक्त है। वह समरस भक्त होता है। कुछ अज्ञानी लोग सोचते. हैं कि ज्ञानी शुष्क होता है तथा उसमें भक्ति बिलकुल नहीं होती। यह बहुत ही दुःखद गलती है। ज्ञानी का हृदय तो अत्यधिक विशाल होता है। श्री शंकराचार्य की भक्तिमय कृतियों को पढ़ कर देखें और उनकी भक्ति की गहराई का अनुमान लगायें। जरा अप्पय्य दीक्षितार की रचनाओं को पढ़ें और उनकी असीम भक्ति की अमित गहराइयों की थाह लेने का प्रयास करें।

स्वामी रामतीर्थ एक ज्ञानी थे। क्या वह भगवान् श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे? यदि कोई वेदान्ती भक्ति का बहिष्कार कर देता है, तो याद रखें, उसने वास्तव में वेदान्त को ठीक से समझा और ग्रहण ही नहीं किया है। एक ही निर्गुण ब्रह्म, थोड़ी-सी माया के सहित सगुण ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों की पावन पूजा ग्रहण करने के लिए अवतरित हो जाता है।

भक्ति ज्ञान से विलग नहीं है। इसके विपरीत ज्ञान भक्ति को प्रगाढ़ करता है। जिस व्यक्ति को वेदान्त का ज्ञान है, वह अपनी भक्ति में भली-भाँति स्थित रहता है। वह सुस्थिर एवं सुदृढ़ हो जाता है। कई अज्ञानी लोग कहते हैं कि यदि कोई भक्त वेदान्त पढ़ लेगा, तो उसकी भक्ति चली जायेगी। यह पूर्णतया गलत है। वेदान्त का अध्ययन तो भक्ति को बढ़ाने और विकसित करने में सहायक है। वेदान्त-साहित्य में प्रवीण व्यक्ति की भक्ति भली-भाँति सुस्थिर हो जाती है। वास्तव में भक्ति और ज्ञान एक पक्षी के दो पंखों की भाँति हैं, जो व्यक्ति को ब्रह्म की ओर उड़ान भरने में, मुक्ति की पराकाष्ठा तक पहुँचाने में सहायता करते हैं।

१५

क्या रात को भोजन करने के बाद ध्यान के लिए बैठना उचित है? सायंकाल के समय तक गृहस्थ व्यक्ति इतना परेशान हो चुका होता है कि उसे ध्यान के लिए समय निकाल सकना ही बहुत कठिन होता है।

सामान्यतया राजसी भोजन करने के बाद लोग निद्रालुता अनुभव करते हैं। आप कल्पना करते रहेंगे कि आप ध्यान में बैठे हैं, किन्तु यह बैठी मुद्रा में पूर्णतया निद्रा भी हो सकती है। यदि आप मिताहार के नियम का अनुसरण करते हैं और सायं ७ बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो आप ९ से १० बजे तक ध्यान के लिए बैठ सकते हैं।

रात्रि के समय ध्यान, अर्थात् दिन में दूसरी बार ध्यान के लिए बैठना निश्चित रूप से अत्यन्त आवश्यक है। यदि आपके पास रात को ध्यान के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता तो आप सोने से पहले कुछ मिनट, अर्थात् १० से १५ मिनट के लिए ध्यान करने के लिए बैठ जायें। इस प्रकार करने से आध्यात्मिक संस्कार विकसित होंगे। यह आध्यात्मिक संस्कार आपके लिए बहुमूल्य निधि हैं। इसके साथ-साथ आपको बुरे सपने नहीं आयेंगे। दिव्य विचार निद्रावस्था में भी चलते रहेंगे। इनका आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

१६

ब्रह्मचर्य का पालन करने में मुझे कठिनाई आ रही है। अचानक ही मैं मूर्खतावश गड्ढे में गिर जाता हूँ। भीतर से मैं वास्तव में दुखी हूँ, किन्तु पशु की भाँति उसी काम में फँस जाता हूँ। क्या करूँ ?

व्रत रखें। किसी एक ही मन्त्र का नित्य तीन घण्टे सतत जप करें। श्रीमद्भगवद्गीता का एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ें। अलग कमरे में सोयें। अपने मन को हर समय पूरी तरह व्यस्त रखें। मन को दूसरी ओर मोड़ दें। मन को उदात्त एवं भले विचारों से भर दें। सत्संग करें। थोड़े से कुम्भक सहित, सुखपूर्वक २० प्राणायाम करें। शारीरिक श्रम भी पर्याप्त मात्रा में करें। चिन्तन करें कि आत्मा में न तो काम है, न ही काम वासना ।

१७

मैं बहुत गम्भीरता से ऐसे गुरु की खोज में हूँ, जो सुनिश्चितता से कह सके कि उसने ब्रह्म-साक्षात्कार अथवा भगवद्-दर्शन प्राप्त कर लिया है। क्या आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता सकते हैं? मैं आपसे यह पूछने की धृष्टता कर सकता हूँ कि क्या आपने ब्रह्म-साक्षात्कार कर लिया है ?

जो प्रश्न आपने पूछे हैं, यह आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले सभी सच्चे साधकों के मन में आने स्वाभाविक हैं। कल्पना कीजिए कि मैं आपसे कह दूँ कि अमुक व्यक्ति ब्रह्म-साक्षात्कार प्राप्त किये हुए है, तो आप मेरे कथन को सत्य-प्रमाणित कैसे करेंगे और इससे आपको लाभ भी क्या होगा ?

साक्षात्कार-प्राप्त आत्माओं का अभाव नहीं है। सामान्य अज्ञानी व्यक्ति सरलता से उन्हें पहचान नहीं सकता। केवल कुछेक लोग, जो शुद्ध हृदय के हैं तथा समस्त सद्गुणों से सम्पन्न हैं,उन्हें समझ सकते हैं, वही उनके सान्निध्य से लाभान्वित हो सकते हैं।

साक्षात्कार-प्राप्त आत्माओं की खोज में इधर-उधर दौड़-भाग करने का कोई लाभ नहीं है। भले ही कृष्ण भगवान् भी आपके साथ रहें, वे भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, जब तक आप उन्हें ग्रहण करने योग्य नहीं बनते। इस बिन्दु को समझें और स्वयं को निष्काम कर्मयोग, दान, धारणा, जप, ब्रह्मचर्य तथा इन्द्रिय-संयम द्वारा शुद्ध करें।

गुरु की परीक्षा करना अत्यन्त कठिन है। यहाँ अपनी बुद्धि का प्रयोग न करें। विश्वास रखें। सच्चा जिज्ञासु इन प्रश्नों और शंकाओं से मुक्त है। यदि आप मेरे कथन पर विश्वास करेंगे, तो आप अद्भुत रूप से लाभान्वित होंगे।

१८

क्या गुरु के लिए अपने शिष्यों को महान् बनाना बहुत कठिन है ?

इस प्रश्न से यह आभास होता है कि गुरु को अपने शिष्यों से अन्य सबकी अपेक्षा अधिक लगाव होता है। यदि ऐसा है, तो वह आध्यात्मिक गुरु नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति की प्रथम योग्यता, आसक्ति पर विजय प्राप्त होना है। वास्तविकता यह है कि सहस्रों में से कोई एक-दो विरले ही इस योग्यता को प्राप्त कर पाते हैं और केवल वही व्यक्ति महान् हैं, महामानव हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लोग चारों ओर से घेरे रहते हैं, जो उसके अन्तरनिहित आकर्षण से प्रभावित होते हैं। किन्तु जो लोग उन्हें घेरे रहते हैं, उनमें गुरु होने की योग्यता नहीं होती। वह तो सामान्य लोग ही होते हैं।

१९

एक असामान्य महिला ने दश वर्षों तक निरन्तर कठोर योगानुशासन में रहते हुए एक महानतम योगगुरु के पास अध्ययन किया और अन्ततः वह इस नतीजे पर पहुँची कि यह सब-कुछ भ्रम है, मृगतृष्णा है।

आपने उस महिला के सम्बन्ध में जो कुछ कहा, उससे ज्ञात हो जाता है कि उसमें वह योग्यता नहीं थी कि किसी से लाभान्वित हो सके, भले ही वह व्यक्ति भगवान् बुद्ध जैसी आध्यात्मिक उन्नति तक पहुँचा हुआ क्यों न हो। आध्यात्मिक विकास के लिए एक वस्तु, जो बहुत आवश्यक है, वह है-अध्यवसाय अथवा दृढ़ता। वह स्वयं को तरह-तरह की कृतियों से भरती जा रही थी और सभी उसे अलग-अलग रास्ते बतलाने वाली थीं। यदि कोई व्यक्ति कुआँ खोदना चाहता है तो उसे एक ही स्थान पर निरन्तर खुदाई करनी पड़ेगी, जब तक कि वह पानी तक नहीं पहुँच जाता है। यदि वह सौ स्थानों पर खुदाई करे और हरेक गड्डा पाँच फुट से कम गहरा खोदे बिना ही छोड़ दे, तो वह कभी कुआँ नहीं खोद पायेगा। उस महिला की यही स्थिति थी। उसकी धारणा को क्या महत्त्व दिया जा सकता है?

२०

तीर्थयात्रा को इतना पावन क्यों माना जाता है, पर्यटन अथवा कार्यालय सम्बन्धी यात्रा को क्यों नहीं?

क्योंकि, 'तीर्थयात्रा पर जाना है', यह विचार आते ही आपका मन आपको एक अलग ही उच्चतर एवं भक्तिपूर्ण भाव में ले जाता है। मन के सांसारिक घुमाव बन्द होने लगते हैं। जब आप अपने शहर को छोड़ कर निकलते हैं, तो आप अपने सामाजिक जीवन के बोझिल आवरण को निकाल फेंकते हैं। आप भले ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा पर निकले हों, धीरे-धीरे आपको लगने लग जाता है कि वे सब आपके सगे-सम्बन्धी इतने नहीं हैं, जितने कि सह तीर्थयात्री हैं। और यदि आप अकेले हैं, तो आप सम्भवतया पारिवारिक चिन्ता एवं तनाव से मुक्त तथा पूरी तरह से आध्यात्मिक जगत् में रहते हैं। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है, जो उत्तराखण्ड जैसे पावन क्षेत्रों के चतुर्दिक् व्याप्त आध्यात्मिक तरंगों को ग्रहण करने के लिए पूर्णतया अनुकूल है। जो व्यक्ति तीर्थयात्री होने के भाव से तीर्थस्थान पर जाता है, वह इस बात के प्रति जागरूक होता है कि वह आध्यात्मिक अनुभव-प्राप्ति के पावन लक्ष्य को ले कर निकला है, इसलिए उसे इस यात्रा से महान् लाभ प्राप्त होगा और जब वह यात्रा से लौटेगा तो वह पूर्णतया परिवर्तित व्यक्ति होगा।

२१

तीर्थयात्रा से लोग कैसे लाभान्वित होते हैं?

इस प्रश्न का उत्तर तो प्रत्येक तीर्थयात्री को अपने बारे में स्वयं ही बताना होगा। आध्यात्मिक लाभ सदैव हृदय के विश्वास पर निर्भर करता है। विश्वास मनुष्य की आत्मा का प्राण है। इसके बिना कोई भी आध्यात्मिक साधना सफल नहीं हो सकती। और इसके साथ, कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति असम्भव नहीं है। यदि तीर्थयात्री को मन में विश्वास हो, उसकी धारणा दृढ़ हो और निश्चय पक्का हो कि उसके समस्त पाप धुल जायेंगे, कि उसे मोक्ष प्राप्ति हो जायेगी तथा वह संसार-चक्र से निकल जायेगा, तो फिर ऐसा बिलकुल भी कोई कारण नहीं है कि यह सत्य सिद्ध न हो। बद्री केदार जैसी तीर्थयात्रा आपके समस्त पापों को धो देती है तथा आपको इस योग्य बना देती है कि आप जीवन के परम लक्ष्य-ईश्वर-साक्षात्कार (यदि इसकी महिमा में निष्ठा है, तो) की ओर अग्रसर होने लगें। किन्तु याद रखें, आपके इस विश्वास का परीक्षण यह है कि जब आप यात्रा से लौटते हैं, तब कैसे हैं; यदि यात्रा से लौटने पर आप यह सिद्ध कर देते हैं कि आपने अपने समस्त पाप पूर्णतया धो डाले हैं, कि अपने सारे कुसंस्कार पावन नदियों के जल में स्नान करके बहा डाले हैं, कि जिस उदात्त वातावरण में आप घूम कर आये हैं, उसकी आध्यात्मिक तरंगों से आप पूरी तरह से भर गये हैं तथा यदि आपने एक सही, भक्तिपूर्ण, सत्यपरायण और पवित्र जीवन जीना आरम्भ कर दिया है, तो आप निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेंगे। तब तीर्थयात्रा ने अपना उद्देश्य पूर्ण कर दिया समझें।

कुछ तीर्थयात्री (भले ही बहुत कम संख्या में हैं, और प्रकट भी नहीं करते हैं, किन्तु फिर भी) ऐसे हैं, जो तीर्थयात्रा द्वारा आध्यात्मिक ऊँचाइयों तक पहुँच जाते हैं।

२२

'माई मैगजीन' में मैंने आपका लेख पढ़ा, “सांसारिक मन वाले लोगों का साथ छोड़ दो। सांसारिक बातें करने वाले आपके मन को दूषित कर देंगे। आपका मन चंचल हो जायेगा। दौड़ें ! भागें ! ऋषिकेश जैसे एकान्त स्थानों में भाग जायें! आप आध्यात्मिक पथ पर सुरक्षित रहेंगे।" क्या मैं आपके पास आ कर संन्यासी-जीवन बिता सकता हूँ?

उतावले न बनें। भली-भाँति सोचें। पहले तोलें, फिर बोलें। आध्यात्मिक मार्ग में केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा। उपरोक्त निर्देशन उन लोगों के लिए हैं, जो पहले से ही किसी-न-किसी साधना में लगे हुए हैं। उनको उच्चतर साधना के लिए एकान्त में जाना पड़ेगा। आप जैसे प्रारम्भिक साधकों के लिए संसार में रहते हुए, रोगियों और वृद्धों की तीन वर्ष निरन्तर निःस्वार्थ कर्मयोग की साधना करना अधिक अच्छा रहेगा।

मान लें कि आप संन्यासी हो कर मेरे पास रहते हैं, तो क्या आपमें इतनी शक्ति है कि यदि आपकी माता जी आ कर आपके सामने भग्नहृदय से फूट-फूट कर रोने लगें, तो आप उनका सामना कर सकेंगे? यदि आपके पिता जी आपको आ कर धमकाने लगें, तो क्या आप इस पथ पर दृढ़ रह सकेंगे? यदि कोई युवती आपको प्रलोभित करे, तो क्या आप अप्रभावित रहेंगे! यदि आप किसी रोग से ग्रसित हो जायें, तो क्या इस पथ पर दृढ़ रह सकेंगे? क्या आप सत्य-पथ पर अपना शरीर और जीवन न्योछावर करने को तैयार हैं? क्या आपने संन्यास एवं एकान्त की महिमा को जान लिया है? संन्यासियों को जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या आप दर-दर भटक कर भिक्षा-वृत्ति द्वारा निर्वाह करने के लिए तैयार हैं? जब आपको निर्जन स्थान में रहना पड़ेगा तो आप पूरा दिन और रात कैसे बितायेंगे? यहाँ आने से पहले इन सब बातों पर भली-भाँति विचार कर लें। यदि आपको पूरा विश्वास है कि आप संन्यास के लिए तैयार हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। मैं आपकी अच्छी तरह देखभाल करूँगा और सहायता करूँगा। मैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति का ध्यान रखूँगा। मैं आपको शाहों का शहंशाह बना दूंगा। त्यागमय जीवन से बढ़ कर सुखदायक जीवन और कोई नहीं है। शीघ्र ही आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए यह सबसे अधिक उपयुक्त है। संन्यासियों की जय हो!

२३

मैं-जो ब्रह्म हूँ, परम चैतन्य हूँ, अद्वितीय, अनन्त, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् हूँ, मुझे प्रकृति को प्रकट करने की आवश्यकता ही क्या है? मुझे प्रकृति के नियमों में बँधना और देश, काल एवं कारण की सीमाओं में सीमित होना क्यों आवश्यक है और सबसे बढ़ कर, मुझे क्रम-विकास एवं प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया के चक्र में पड़ने की आवश्यकता ही क्या है?

आँख अपने-आपको नहीं देख सकती। मनुष्य अपने कन्धों पर स्वयं सवार नहीं हो सकता। इसी तरह उस परम तत्त्व के, समस्त सृष्टि के कारण-रहित कारण के विषय में की जाने वाली सारी खोज आदि-अज्ञान से जा टकराती है। जो व्यक्ति अपनी मैं को शून्य तक ले जाता है, और इस प्रकार जो ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेता है, वह इस दीवार को भेद कर उस अनन्त के साम्राज्य में प्रवेश पा जाता है। तब वह सब जान जाता है। किन्तु यह जानकारी किसी अन्य को बतायी नहीं जा सकती, क्योंकि इस विशाल दीवार ने दूसरों को सत्य जानने से रोक कर रखा हुआ है। इसलिए प्राचीन सन्तों ने इसे अतिप्रश्न कहा है।

केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि भगवान् ने इस सृष्टि की रचना इसलिए की है कि आप स्वयं को विकसित कर सकें और आत्म-साक्षात्कार प्राप्त कर सकें, ताकि आप उनके प्रकटीकृत रूप-इस समस्त सृष्टि की सेवा कर सकें और उससे प्रेम कर सकें। अज्ञान रूपी डाकू ने मनुष्य को आत्म-जागरूकता के अपने महल से अपहृत कर लिया है और उसे घने जंगल में ला पटका है। जब वह जागता है तो वह यहाँ कैसे आ गया, इसकी चिन्ता नहीं करता, अपितु यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करता है। इसी प्रकार, सच्चा साधक आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करके जन्म-मरण के चक्र से निकलने का प्रयास करता है।

२४

वे सर्वहितैषी, दया के सागर, करुणा-सिन्धु भगवान् सदाचारी व्यक्ति की सहायता क्यों नहीं करते और उसे सुखी क्यों नहीं रखते ? वे उसे पूर्व-जन्म के कर्मों की दया पर क्यों छोड़ देते हैं?

कर्म एक पहिये की भाँति होते हैं। उनको पूरा करना ही पड़ता है। जिस शक्ति से वह गति में आये होते हैं, उसे खर्च करना ही पड़ता है। यह क्रिया एवं प्रतिक्रिया का चक्र है। जैसे धनुष से एक बार छूटा हुआ बाण वापस नहीं लौटाया जा सकता भले ही शिकारी को यह लगे कि उसने गलत जगह निशाना लगा दिया है; इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म, अर्थात् गत जन्मों के किये गये कर्मों के फल जो परिपक्व हो कर इस जन्म में भोगने के लिए आ गये हैं, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता

फिर भगवान् अपने भक्त की सहायता कैसे करते हैं? वह करुणा-सागर प्रभु उसकी संकल्प-शक्ति को सुदृढ़ करके तथा सहन-शक्ति को बढ़ा कर, प्रसन्नतापूर्वक कर्म-फल भोगने की शक्ति दे कर सहायता करते हैं। निश्चित रूप से भक्त को पूर्व-कर्मों की दया पर नहीं छोड़ दिया जाता। वह उनके द्वारा अपनी दया के सुरक्षा-कवच से भली-भाँति आवृत्त कर दिया गया होता है। जिस प्रकार भीषण जाड़े और प्रचण्ड वायु में आप अपने घर में एवं गर्म कपड़ों में सुरक्षित रहते हैं, इसी प्रकार भगवान् का भक्त (भले ही देखने वालों को वह अकिंचन, रोगी और पीड़ित प्रतीत होता हो) यह अनुभव नहीं करता कि वह जरा-से भी कष्ट में है और वह सदा उनके स्मरण में प्रसन्न एवं आनन्दित रहता है।

२५

गलत काम करने वाला व्यक्ति तर्क देता है कि वह अपने कर्मों के कारण यह सब कर रहा है, और वह ऐसा न करने का भी प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि उसे ऐसा करने में प्रसन्नता प्राप्त होती है। उसे कैसे समझाया जाये कि ऐसे न करे ?

कर्म मनुष्य को गलत कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करता। हाँ, संस्कार कुछ हद तक करते हैं। भगवान् ने मानव को स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति प्रदान की है, जिससे वह अपने भविष्य को बिगाड़ या सँवार सकता है। मनुष्य को भोग-स्वतन्त्रता नहीं है, जो कि कर्म द्वारा संचालित है। किन्तु उसे कर्म-स्वतन्त्रता है। वह अपने कुसंस्कारों को विचार-शक्ति द्वारा, इच्छा-शक्ति द्वारा और भले कार्यों के सतत अभ्यास द्वारा सुसंस्कारों में बदल सकता है।

दुर्गुण तत्काल सुख देते प्रतीत होते हैं, यही सबसे बड़ा लोभ है और यही सद्गुण अर्जित करने में सबसे बड़ी बाधा है। इसका निराकरण केवल विवेक एवं अनुभव द्वारा हो सकता है। परमात्मा का ध्यान करने से तथा दुष्कर्मों के कारण उस व्यक्ति की आत्मा को एवं समस्त समाज को होने वाली हानि का चिन्तन करने से व्यक्ति दुष्कर्म करने से बच सकता है, किन्तु तत्काल सुख प्रतीत होने वाले दुष्कर्म उसे फिर लुभा लेते हैं। इस गम्भीर समस्या का हल सुगम नहीं है, दुष्टहृदयी इतने शीघ्र नहीं बदलता। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सत्संग को इतना बढ़ावा दिया। केवल विद्वज्जनों एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत सन्तों का सतत संग ही दुष्टों के मन से गलत धारणाओं को निकाल सकता है।

२६

मैं एक अनजान स्त्री हूँ, जो कभी आपसे मिलेगी-इसकी आपने कभी कल्पना भी न की होगी, किन्तु मेरी प्रार्थना है कि स्त्री होने के कारण आप मुझसे घृणा न करें! मैं तो केवल आध्यात्मिक जीवन का आनन्द पाने को लालायित हूँ। स्वामी जी, स्त्री होने पर भी कृपा करके मेरी ओर ध्यान दें और मुझे बतायें कि क्या मैं ऐसे आनन्द को प्राप्त कर सकूँगी ? और यदि हाँ, तो ऐसा कब होगा ?

कहते हैं कि व्यक्ति के सही गुरु होना अनिवार्य है; किन्तु मैं नहीं जानती कि ऐसे गुरु को मैं कहाँ खोजूँ जो मेरी इस क्षुधा को शीघ्र तृप्त कर दे। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं?

क्या आपके गुरु थे ? कौन थे वह ? कृपया मुझे उनके विषय में बतायें। यदि मैं धृष्टता नहीं कर रही हूँ, तो कृपया बतायें कि क्या वह सद्गुरु थे, या हैं?

क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको गुरु अथवा सद्गुरु कहा जा सकता है?

मुझे यह जान कर बहुत प्रसन्नता हुई कि आप आध्यात्मिक जीवन का आनन्द प्राप्त करने को अत्यधिक लालायित हैं। आपके संस्कार अच्छे एवं आध्यात्मिक हैं। इनको सुरक्षित रखें। नियमित अभ्यास के द्वारा आप आध्यात्मिक आनन्द को प्राप्त कर सकती हैं।

मैं किसी से भी घृणा नहीं करता। महिलाओं में मैं निज आत्मस्वरूपवत् श्रद्धा रखता हूँ। नारी महाशक्ति का प्रकटीकृत रूप है। मैं उसकी दुर्गा अथवा काली के रूप में उपासना करता हूँ। यद्यपि स्त्रियों को अबला (बलहीन) कहते हैं, तथापि वे इस धरा पर सक्रिय शक्तिस्वरूपा हैं। धर्म की सुरक्षा केवल उन्हीं के माध्यम से हो रही है। भारतीय नारियों में भक्ति का तत्त्व अन्तर्निहित है। उनमें अविचल भक्ति होती है। यदि वे निश्वय कर लें, तो परमात्म-साक्षात्कार अति शीघ्र प्राप्त कर सकती हैं।

क्या आप मीरा के समान नहीं होना चाहतीं ? यदि आपका मन सचमुच ईश्वरोन्मुख हो चुका है, यदि आप अपनी आध्यात्मिक साधनाओं में गम्भीर और सुदृढ़ हैं, तो बहुत शीघ्र ही आप दिव्य आनन्द प्राप्त कर सकती हैं। आनन्दित हो जायें! निर्भीक बनें! सुदृढ़ रहें! स्वयं को पहचानें ! साक्षात्कार प्राप्त करें! आध्यात्मिक आनन्द का आस्वादन करें!

यदि आपकी इच्छा वास्तविक है तो गुरु आपको अपने समक्ष प्राप्त हो सकता है। सच्चे जिज्ञासु दुष्प्राप्य हैं। हाँ, मेरे भी गुरु हैं। स्थान का अभाव होने के कारण, मैं उनकेविषय में विस्तार से नहीं बता सकता। मैं, न तो गुरु हूँ, न ही सद्गुरु। दूसरे की सेवा करने में मुझे आनन्द प्राप्त होता है। मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा को तत्पर हूँ, तथा मेरे पास जो कुछ भी है, वह आपसे बाँटने को तैयार हूँ। मैं आपके संशयों का निवारण करके आपको अध्यात्म-पथ पर अग्रसर कर दूँगा।

२७

क्या गुरु या शिक्षक के निर्देशन की सहायता लिए बिना प्राणायाम का अभ्यास करने में खतरा है ?

साधारण प्राणायाम का अभ्यास गुरु की सहायता के बिना किया जा सकता है। यदि आप सतर्क हैं और सहज बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो आसन-प्राणायाम इत्यादि का अभ्यास करने में कोई खतरा नहीं है। लोग अकारण ही भयभीत रहते हैं। यदि आप लापरवाह हैं, तो प्रत्येक कार्य करने में खतरा है। यदि आप लापरवाही से सीढ़ी उतरते हैं, तो आप गिर कर टाँग की हड्डी तुड़वा बैठेंगे। जब आप अपने शहर के किसी व्यस्त क्षेत्र में से जा रहे होते हैं, उस समय यदि आप लापरवाही से चलते हैं, तो गाड़ी के नीचे आ कर कुचले जाने का भय रहेगा। यदि आप स्टेशन पर टिकट लेते समय सतर्क नहीं रहते, तो अपना बटुआ गंवा बैठेंगे। यदि दवाइयों के मिश्रण बनाते समय सतर्क नहीं हैं, रोगियों को गलत दवाइयाँ अथवा विष या आवश्यकता से अधिक खुराक दे कर, उनके प्राण ले लेंगे। इसी प्रकार जब आप प्राणायाम करते हैं, तो आपको अपने भोजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पेट को बहुत अधिक भर कर नहीं खाना चाहिए, आपको हल्का, शीघ्र पचने वाला और शक्ति देने वाला भोजन करना चाहिए। आपको सम्भोग में संयमित होना चाहिए। पहले आपको कुम्भक के बिना, एक या दो मास तक केवल अनुलोम-विलोम करना चाहिए, फिर धीरे-धीरे श्वास-प्रश्वास के अनुपात को १:४:२ से बढ़ाते हुए, १६:६४:३२ तक ले जाना चाहिए। साँस को बहुत धीरे-धीरे छोड़ें। यदि इन नियमों का पालन किया जाये, तो प्राणायाम का अभ्यास करने में कोई भय नहीं है।

यदि आप दीर्घ काल तक कुम्भक करने का अभ्यास करना चाहते हैं तथा अपान को प्राण से मिला देना चाहते हैं, तब गुरु का होना आवश्यक है। यदि गुरु नहीं मिल रहा तो साक्षात्कार प्राप्त योगियों की पुस्तकें आपको निर्देशन दे सकती हैं। किन्तु गुरु के पास होना अधिक अच्छा है। या आप उनसे निर्देशन प्राप्त करके अपने घर पर अभ्यास कर सकते हैं। उनसे नियमित पत्र-व्यवहार करते रह सकते हैं। आधे या एक मिनट तक तो आप बिना किसी कठिनाई या भय के कुम्भक कर सकते हैं। यदि कोई साक्षात्कार-प्राप्त योगी नहीं मिलता, तो आप योग के वरिष्ठ विद्यार्थी के पास जा सकते हैं। वे भी आपकी सहायता कर सकते हैं।

२८

क्या आहार-शुद्धि से मन पवित्र होता है? क्या निरामिष भोजन सात्त्विक नहीं है ? महाभारत में हमें लोगों द्वारा यज्ञ में समर्पित बलि के बकरे खाये जाने के उदाहरण मिलते हैं।

हाँ, भोजन की शुद्धि से मन शुद्ध होता है। 'आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः ।' शैम्पेन (मदिरा) की एक खुराक लें और ध्यान में बैठ कर देखें। सन्तरे के रस की एक खुराक पियें और ध्यान के लिए बैठें। आपको अन्तर पता चल जायेगा। अलग-अलग प्रकार का भोजन, मस्तिष्क के अलग-अलग भागों पर प्रभाव डालता है। मदिरा पीने, माँस और लहसुन खाने hat H . जब आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो आपका मन चंचल एवं परेशान रहेगा। दूध और फल लेने से आप मन को भली-भाँति एकाग्र कर लेंगे। हमारे ऋषि-मुनि दूध और फलों पर ही रहते थे। छान्दोग्य उपनिषद् में कहा गया है, आहार शुद्धि से मन शुद्ध होता है और तब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको आहार-संयम रखना चाहिए।

मांसाहार सात्त्विक नहीं है। साधक के लिए यह अच्छा नहीं है। एक मास तक दूध और फलों पर रहें और फिर देखें। हमें करके देखना चाहिए। करने से आपको अनुभव हो जायेगा कि निरामिष भोजन करना मन के लिए ठीक नहीं है।

२९

इनमें से क्या अधिक अच्छा है? गृहस्थ-जीवन व्यतीत करना या संन्यासी हो जाना ?

आप एकदम से संसार का त्याग नहीं कर सकते। संसार एक विशाल विश्वविद्यालय है। प्रकृति सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। संसार में रह कर आप दया, सहन-शक्ति इत्यादि सद्गुणों का विकास कर सकते हैं। एकाकी गुहाओं में रह कर आप इनका विकास नहीं कर सकते। संसार सर्वोत्तम गुरु है। धीरे-धीरे जब आप उन्नत स्थिति प्राप्त कर लेंगे, तब संन्यास ले सकते हैं। गुरु नानक संसार में ही रहे। उनके दो पुत्र थे। संसार में रहने में कुछ गलती नहीं है। प्रार्थना सब कठिनाइयों को दूर कर देगी।

३०

कहीं-कहीं ऐसा सुना है कि साधु और संन्यासियों के साथ मित्रता करने से व्यक्ति का बहुत कुछ बन या बिगड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी सिद्ध सन्त की भावना को आहत करता है, तो कहते हैं कि वह उसे शाप दे देता है और उसे बहुत-सी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। यह कहाँ तक सच है ?

साधु एवं संन्यासियों का साथ सदा ही मनमोहक है, यदि वह उत्तम चरित्र से सम्पन्न हैं तो! यदि यही एकमात्र गुण उनमें विद्यमान है तो वे पूजा और सम्मान पाने के पूर्ण अधिकारी हैं। वे कभी भी किसी को कष्ट पहुँचाने का कारण नहीं बन सकते।

सच्चे साधु और संन्यासियों का सम्पर्क कभी भी लोगों की उन्नति में बाधा का अथवा उनकी निजी हानि का कारण नहीं हो सकता। साधु तो उनको सही एवं नैतिक नियमों का पालन करने योग्य बनने में सहायता करते हैं। साधु-सन्तों के आशीर्वाद लोगों के लिए अनमोल धन हैं। सांसारिक बुद्धि से सम्पन्न लोगों के मन स्वभावतया जिन कुसंस्कारों से भरे होते हैं, साधु-सन्तों का संग उन्हें शुद्ध करने में सहायता करता है।

ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त सन्त को भले ही कितना उकसाने का प्रयत्न किया जाये, वह कभी भी किसी को शाप नहीं देता; बल्कि सर्वशक्तिमान् परमात्मा से प्रार्थना करता है-उसे खतरों एवं अपमान से बचाने के लिए नहीं, अपितु उसे और उसके विरोधियों को भी ज्ञान, प्रकाश, पवित्रता एवं द्युति प्रदान करने के लिए। उसे चोट पहुँचाये जाने पर भी

वह कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाता। वह अत्यन्त सहज रूप से क्षमा करके उसे भूल जाता है। वह अपने प्रति किये गये किसी भी अनुचित कार्य को याद नहीं रखता। सच्चा ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त सन्त चोर, लम्पट, कपटी, हत्यारा, आक्रामक, चींटी, श्वान, अछूत, ब्राह्मण, पेड़, पाषाण, बिच्छु यहाँ तक कि इस समस्त जड़-चेतन सृष्टि में अपने इष्ट की छवि को देखता है। वह सबके साथ स्वयं को एक ही देखता है। जब यह स्थिति है कि वह सबको आत्मवत् ही देखता है, तो वह किसे शाप दे सकता है?

याद रखें कि वह साधु या संन्यासी ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति नहीं हो सकता जो किसी भी कारण से किसी को शाप देता है। यह भी सच है कि कोई पवित्रात्मा (भले ही वह साधु या संन्यासी न भी हो) यदि शारीरिक या मानसिक कष्ट के प्रभाव से किसी को शाप दे दे तो वह तत्काल फलित हो जाता है।

३१

जब गुरु और भगवान् - दोनों की कृपा है, तब फिर मन नियन्त्रित क्यों नहीं होता ?

इसके साथ-साथ पुरुषार्थ भी अत्यन्त आवश्यक है। जब आप पुरुषार्थ करते हैं, केवल तभी कृपा होती है। कोई प्राध्यापक आपके लिए प्रश्नों के उत्तर लिख कर आपको सफलता नहीं दिलवायेगा। गीता कहती है, 'उद्धरेदात्मनात्मानम्।' व्यक्ति को स्वयं अपने-आपको उन्नत करने का प्रयास करना चाहिए। कृपा व्यक्ति को उन्नत होने में सहायता करती है। प्रत्येक को अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वयं परिश्रम करना चाहिए। आप पूछेंगे कि फिर कृपा क्या है? यदि साधक को अपने गुरु के पत्र प्राप्त होते हैं और उनसे उसकी समस्त शंकाओं का समाधान हो जाता है, वह कृपा है। यदि कोई साधक यहाँ आ जाता है और गंगा स्नान कर लेता है, तो यह कृपा है। अनेकों इसके लिए लालायित हैं। यहाँ तक कि कितने ही करोड़पति यहाँ आने और गंगा स्नान करने के लिए तरसते रहते हैं, किन्तु उन्हें एक बार भी आ कर अपनी इच्छा-पूर्ति का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। यदि स्वाध्याय के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं, तो यह कृपा है। यदि किसी का स्वास्थ्य इतना अच्छा है कि वह साधना कर सके, तो यह कृपा है। यदि भगवान् चाहें तो एक ही बार में झट से सारे जगत् को मुक्ति दे सकते हैं, किन्तु वे ऐसा नहीं करते, उनकी कृपा-वृष्टि वहीं होती है, जहाँ पुरुषार्थ होता है।

३२

भगवान् ने यह संसार क्यों बनाया है?

भगवान् से पूछें कि उन्होंने यह संसार क्यों बनाया है? आत्म-ज्ञान प्राप्त करें। तब आप जान लेंगे कि भगवान् ने संसार क्यों बनाया है। आप अपनी बुद्धि से यह नहीं समझ सकते। केवल अन्तर्ज्ञान द्वारा ही आप इसे जान सकते हैं।

भगवान् ने लीला के लिए संसार की रचना की है, "लोकवत् तु लीला कैवल्यम्।" सृष्टि की रचना के पीछे कुछ उद्देश्य है। जिस तरह किरणों के बिना सूर्य नहीं होता, उसी तरह सृष्टि-क्रम के बिना भगवान् भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। संसार सूर्य की किरणों की तरह है। यह उनकी प्रकृति है। जैसे जादूगर अपने माया जाल से कुछ वस्तुएँ बनाता है और फिर अन्य कुछ वस्तुओं को गायब कर देता है, इसी प्रकार भगवान् भी इस संसार की रचना कर देते हैं और फिर अपनी लीला से उसे विलीन कर देते हैं। भगवान् सर्वव्यापक हैं। भगवान् ने संसार कब और क्यों बनाया, यह प्रश्न अति-प्रश्न है, दुर्बोध प्रश्न है। इस सम्बन्ध में तर्क-वितर्क करने से हम अपना समय ही नष्ट करेंगे। संसार के विषय में पूछने से पहले, अपने विषय में पूछें, अपने-आपको जानें। इसे जान लेने से आप सब-कुछ जान जायेंगे।

३३

औद्योगिक क्रान्ति के कारण नैतिक नियमों एवं नैतिक स्तर के पतन का क्या कोई इलाज है?

औद्योगिक क्रान्ति किसी को बाध्य नहीं करती कि नैतिक स्तर को गिराया जाये। इसमें तो सन्देह नहीं है कि कुछ हद तक तो इसने पतन को बढ़ावा दिया है; किन्तु मुख्य हाथ मानवता को आध्यात्मिक मूल्यों की अपेक्षा भौतिक प्रसाधनों के मूल्यों को जान-बूझ कर श्रेष्ठ सिद्ध करके गलत दिशा-निर्देश देने वालों का है। अब भी यदि मनुष्य अपने मन से स्थूल स्वार्थपरता को निकाल कर शुद्ध कर लेता है तथा उसमें स्व-विकसन एवं सदाचरण को स्थापित कर लेता है तो इतने अधिक औद्योगिक विकास के रहते हुए भी उच्चतर नैतिक स्तर को बनाये रखा जा सकता है।

३४

इस संसार के जीवन की क्षणभंगुरता को देखते हुए भी मनुष्य मृत्यु को याद क्यों नहीं रखता और पाप-कर्म करना क्यों नहीं छोड़ता ?

प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में पहले-पहले अचानक मनुष्य बन कर नहीं आ जाता। संसार में जीव जब से इस सृष्टि-क्रम में प्रवेश करता है, तभी से एक या दश या सौ अथवा सहस्रों बार नहीं, बल्कि लाखों-लाखों बार जन्म लेता और मृत्यु को प्राप्त होता हुआ निरन्तर जन्म-मरण के चक्र में पड़ा रहता है। वास्तव में वह प्रत्येक जन्म में भोगे हुए कर्म-फलों के संस्कार वर्तमान जन्म तक साथ लिये रहता है। अनभोगे अथवा शेष बचे संस्कार तब तक साथ चलते ही रहते हैं, जब तक कि आत्मज्ञान की अग्नि से पूरी तरह भस्मीभूत नहीं कर दिये जाते। यद्यपि मनुष्य नित्य ही लोगों को मरते हुए देखता है, फिर भी उसका अज्ञान, उसे सत्य को स्वीकारने नहीं देता। अब तक जो अनुभव उसने प्राप्त किये होते हैं, वह अभी इतने पर्याप्त नहीं होते कि उसका ध्यान 'शाश्वत सत्य' अर्थात् परमात्मा की ओर खींचें, किन्तु एक दिन ऐसा निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आयेगा, जब किसी दुर्लभ गुण के द्वारा (वह चाहे महात्माओं के साथ सत्संग के द्वारा हो, गुरु-भक्ति से हो या प्रभु कृपा से हो) वह अन्ततः धीरे-धीरे विकसित होता हुआ परम सत्य की ओर उन्मुख होगा।

मनुष्य अधिकतर अज्ञान से प्रेरित हुआ पाप-कर्म की ओर अग्रसर होता है। जब निःस्वार्थ भले कार्यों को करने से, जप-स्वाध्याय इत्यादि से तथा गुरु-कृपा से अज्ञान सदा के लिए समाप्त हो जाता है, तब परम लक्ष्य सदैव आँखों के सामने रहने लगता है। पाप-कर्मों में प्रवृत्त होना यह संकेत करता है कि जीव अभी विकास को प्राप्त नहीं हुआ है, कि अभी उसे संसार में रह कर और अनुभव प्राप्त करने हैं तथा अभी और निरन्तर स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होना है। अज्ञान को दूर हटाने के लिए तथा भगवान् का सतत स्मरण बने रहने के लिए संसार के कठोर आघात ही सबसे बड़े साधन हैं।

३५

वास्तविक और सच्ची महानता जानने के लिए क्या मानदण्ड हैं?

व्यक्ति की सच्ची वास्तविकता उसके पास होने वाली धनराशि से अथवा कोठियों एवं कारों से अथवा उच्च पद से नहीं आँकनी चाहिए; बल्कि उसके निःस्वार्थता, सर्व-प्रेममय दृष्टिकोण, हृदय की विशालता, उदार विचार, विश्वहित, आत्म-बलिदान, निरहंकारिता, आत्म-विलोपनता, अनेकता में एकता देखने की मात्रा, मानवीय सेवाएँ इत्यादि के गुणों से परखनी चाहिए। वास्तविक महान् व्यक्ति पवित्र होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होता है, उदारचित्त एवं उदारहृदयी होता है। वह कभी भी अपने ही लिए नहीं सोचता तथा अपने निजी भले, स्वार्थपरता एवं व्यक्तिगत लाभों को एक तरफ हटा कर मानव मात्र की भलाई में ही तत्पर रहता है। वह मानवता की भलाई के लिए प्रार्थना करता है। जहाँ खुला, विशाल, असंकुचित हृदय है वहीं पर वास्तविक महानता है।

३६

धर्मपरायण व्यक्ति कौन है?

जो काया, वाचा, मनसा पवित्र है तथा जो यम एवं नियमों का अक्षरशः पालन करता है। संगीन के सामने होने पर भी वह अपने धर्म पर अडिग रहता है। छोटे-छोटे तुच्छ लाभों और स्वार्थों के लिए वह कभी भी सदाचरण से विचलित नहीं होता। वह सदैव पवित्र, भगवान् का भय मानने वाला, आत्म-संस्थित तथा निःस्वार्थी होता है। वह विश्वहित का सोचने वाला एवं उदार दृष्टिकोण वाला होता है। वह सबके प्रति धीर और सहनशील होता है। वह दानशीलता, सादगी, उदात्तता, गम्भीरता, विनम्रता, त्याग, शान्ति इत्यादि समस्त सद्गुणों की खान ही होता है। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, चतुराई तथा दम्भ इत्यादि दुर्गुणों से वह पूर्णतया परे रहता है। ऐसा नेक एवं धर्मपरायण व्यक्ति सभी की श्रद्धा का पात्र है। उसका कभी भी कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वह मित्र-शत्रु-सभी से समान रूप से प्रेम करता है।

३७

कोई भी व्यक्ति अपनी युवावस्था को दीर्घ काल तक स्थायी कैसे रख सकता है ?

इसके लिए योग-पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। चिकित्सा के अन्य सभी प्रचलित साधनों से यह श्रेष्ठ एवं सस्ती है। उत्साहपूर्वक प्राणायाम और आसन करें। ये दोनों वीर्य को सुरक्षित रखने तथा शक्ति को ओजस में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, पश्चिमोत्तान आसन, पादहस्तासन तथा योगमुद्रा के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। जब तक 'केवल कुम्भक' की स्थिति तक न पहुँच जायें, तब तक प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। जब श्वास लेने अथवा छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती, तब वीर्य स्थिर हो जाता है; अर्थात् किसी भी रूप में वीर्य-पतन नहीं होता। आयुर्वेदिक औषधि 'च्यवनप्राश' का निरन्तर सेवन करते रहने से युवावस्था बहुत दीर्घ काल तक बनी रहती है।

३८

'शिवा'ज़ ट्रेजर' नामक रचना में 'आर यू रीयली क्वालिफाइड ?' नामक शीर्षक लेख के पैरा ३ में आपने लिखा है, "यदि इसे (साधक को) कोई वस्तु देने से इन्कार कर दिया जाये, तो उसे उस वस्तु के प्रति इच्छा ही समाप्त कर देनी चाहिए।" क्या यह कथन झूठी आत्म-तुष्टि को प्रोत्साहन देना तथा पराजित मानसिकता को बढ़ावा देना नहीं है? कृपया इस असंगति का समाधान करके कृतार्थ करें।

"यदि उसे (साधक को) कोई वस्तु देने से इन्कार कर दिया जाये तो उस वस्तु के प्रति उसे पुनः इच्छा ही नहीं करनी चाहिए।"

इस कथन को तब तक बार-बार पढ़ते जायें, जब तक यह आपके सम्पूर्ण व्यक्तित्व में व्याप्त न हो जाये, जब तक इसका सही सार-तत्त्व पूरी तरह आपके भीतर न उतर जाये। केवल तभी इसके पीछे निहित महान् सत्य के सही भाव को आप समझ पायेंगे। 'न चाहो, न ठुकराओ' - एक आदर्श साधक का यह आदर्श-वाक्य होना चाहिए।

उसे किसी भी वस्तु-विशेष के प्रति ललक, चाहना अथवा लगाव नहीं होना चाहिए, भले ही वह उसकी कितनी ही मनभाती वस्तु क्यों न हो। जो कुछ भी बिना किसी प्रयास के संयोगवश उसे मिल जाये, (बस वह उसके नैतिक स्तर को गिराने वाला न हो, तो) उसका साधक को स्वागत करना चाहिए। उसे किसी भी वस्तु-पदार्थ के प्रति लगाव इसलिए नहीं होना चाहिए; क्योंकि दैव-इच्छा से वह वस्तु यदि उससे अलग कर दी जाये, तो उसे मानसिक क्लेश झेलना पड़ सकता है। प्रत्येक वस्तु का व्यक्ति को प्रभु-इच्छा से ही संयोग अथवा वियोग होता है, भले ही मनुष्य ने उसके लिए प्रयत्न किया हो अथवा नहीं। जो कुछ भी मिलना है, वह मिल कर ही रहता है।

साधक-जिज्ञासुओं को भले और बुरे, सुख और दुःख, प्रेम और घृणा इत्यादि जैसे सभी द्वन्द्वों से मानसिक विरक्ति विकसित करनी चाहिए। ऐसा मानसिक समता का भाव सद्ग्रन्थों के स्वाध्याय से तथा सन्तों के संग इत्यादि से आत्म-विचार को प्राप्त करके किया जा सकता है। साधक में आत्म त्याग, आत्म-तुष्टि और आत्म-अस्वीकृति का होना आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए अति आवश्यक है।

यदि साधक अपने प्राप्त भाग्य के प्रति सन्तुष्ट रहता है और जिन इच्छाओं के प्रति पहले विचार करके आनन्दित होता था, उनके आगे भी मानसिक रूप से झुकता नहीं है, तो यह पराजित मानसिकता का द्योतक नहीं है। निश्चित रूप से यह लोमड़ी के 'अंगूर खट्टे हैं' वाली प्रवृत्ति नहीं है। स्वैच्छिक आत्म-अस्वीकृति तथा त्याग के द्वारा अथवा कुछ अनचाहा हो जाने पर भी समता बनाये रखने से अत्यधिक इच्छा-शक्ति विकसित हो सकती है; अतः यह अनिवार्य है कि चेतना की समस्त अवस्थाओं में मन का सन्तुलन बनाये रखा जाये।

३९

तकनीकी अर्थों में नाड़ी-शुद्धि क्या है? यह कैसे ज्ञात हो कि व्यक्ति ने पूरी तरह से नाड़ी-शुद्धि की अवस्था प्राप्त कर ली है?

नाड़ी-शुद्धि से अर्थ है-नाड़ियों की स्वच्छता अथवा शुद्धता। वास्तव में अँगरेजी का 'नर्व' शब्द नाड़ी का पूर्ण अर्थ नहीं है। देखा जाये तो अँगरेजी में इसके लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं है।

पूर्ण उपवास (अच्छा हो यदि कुछ भी ठोस या तरल भोजन न लिया जाये), आसन-प्राणायाम का अभ्यास तथा कठोर शारीरिक व्यायाम-ये सब मिल कर नाड़ियों में से चर्बी तथा अन्य अवांछित पदार्थ निकाल कर समस्त प्रणाली में सुधार ला कर नाड़ी-शुद्धि में सहायता करते हैं। आसन एवं प्राणायाम तन्त्रिकाओं को शुद्ध कर सकते हैं, व्यदि इन्हें सही ढंग से किया जाये।

जब व्यक्ति नाड़ी-शुद्धि की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो शरीर हल्का हो जाता है। मल की मात्रा कम हो जाती है। शरीर की गति में लचीलापन और व्यवहार में सक्रियता आ जाते हैं। सुस्ती अथवा आलस्य का चिह्न भी शेष नहीं रहता। चलते समय प्रतीत होता है मानो शरीर हवा में तैर रहा हो। वाणी की कर्कशता अथवा रूखापन हट जाता है तथा सुमधुरता उसका स्थान ले लेती है। कूदना, छलाँगें जैसे लगाना और नृत्य करते हुए प्रतीत होना नाड़ी-शुद्धि प्राप्त व्यक्ति कार्य करते समय ऐसा देखा जा सकता है। व्यक्ति यो अमुक कार्य करने, अमुक लक्ष्य प्राप्त करने इत्यादि जैसी भावना के लिए अन्दर से कोई अवर्णनीय शक्ति प्रेरित करती रहती प्रतीत होती है।

४०

बिना हमारी किसी गलती के ही हमारे साथ होने वाले गलत काम या व्यवहार के लिए प्रतिशोध लेने के सबसे बढ़िया और सबसे खराब ढंग क्या हैं?

गलत व्यवहार किसी कारण से हो, अथवा निराधार हो, यदि व्यक्ति वास्तविक नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करना चाहता है और प्रभु की कृपा प्राप्त करता चाहता है, तो उसे किसी भी ढंग से प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। मन की शान्ति और सन्तुलन को किंचित् भी खोये बिना उसको शान्ति से सहन कर लें। अपने को हानि पहुँचाने वाले का भला करें। अपने को अपशब्द कहने वाले को आशीर्वाद दें। आपको जो व्यक्ति परेशान करता हो, उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करें। जयदेव, शम्स तबोज, ईसामसीह, गौरांग तथा अन्य सन्तों के चरित पढ़ें। भगवान् के भक्त यदि स्वयं को भगवान् के प्रति पूर्णतया समर्पित कर देते हैं, गजेन्द्र और द्रौपदी की भाँति पूर्णरूपेण भगवान् की शरण में चले जाते हैं, तो भगवान् स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रतिकार के रूप में किसी भी प्रकार का सहारा ले कर स्वयं को निम्न कोटिकृत न को। चिन्तन में भी प्रतिशोध का विचार, भले ही अपने निम्न मन की तुष्टि के लिए ही हो, व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप में दूषित कर देता है।

अपने विरोधी को भगवद्गीता अथवा रामायण जैसी आध्यात्मिक पुस्तक भेंट करना तथा अज्ञानवश अनुचित कार्य से बचने एवं आत्मज्ञान प्राप्त करने की उसके लिए प्रार्थना करना, यह सर्वोत्तम ढंग है उस व्यक्ति से प्रतिशोध लेने का, जिसने अकारण ही आपके प्रति अनुचित कार्य या व्यवहार किया है। भगवान् से हार्दिक प्रार्थना करते हुए मौन का पालन करें और समभाव बनाये रखें।

४१

यदि किसी उन्नत योगी को कोई गम्भीर रोग हो जाये तो क्या उसका मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता है ? ऐसी परिस्थिति में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है?

नहीं, कभी नहीं! यदि देह सम्बन्धी अथवा शारीरिक कष्ट सम्बन्धी कोई विचार भी उसे आता है, या कुछ भी ऐसा होने से जो देह-मन के लिए सहन करना कठिन हो, उसे शान्ति से सह नहीं पाता, तो याद रखें, वह उन्नत योगी अथवा सन्त या संन्यासी नहीं है। वह व्यक्ति, जिसे अपने या अपने आस-पास के अथवा संसार के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं आते, वह-जो निज आत्मा में अथवा अपने प्रियतम इष्टदेव में, या अपने दयालु गुरु में ही ध्यानस्थ रहता है, और जो किसी भी प्रकार की सीमित वस्तु-परिस्थिति एवं व्यक्ति के प्रति पूर्णतया विस्मरणीय रहते हुए स्वयं का सम्बन्ध उस असीम, निरामय, अप्रतिबन्ध, सर्वव्यापक ब्रह्म से ही बनाये रखता है, वही वास्तविक एवं उन्नत योगी अथवा भक्त या ज्ञानी है, अन्य दूसरा नहीं।

अपने रोग के प्रति अथवा सीमित, नश्वर शरीर सम्बन्धी या समस्त संसार सम्बन्धी उसके उपेक्षापूर्ण भाव की समानता सारे संसार में किसी के साथ भी नहीं की जा सकती। वह सदैव निज आत्म-स्वरूप में स्थित रहता है तथा किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपना सन्तुलन बिगड़ने नहीं देता। वह इस बात में दृढ़ विश्वास रखता है कि मृत्यु प्रत्येक की प्रतीक्षा में है और वह किसी-न-किसी समय आ कर प्राण हर लेगी; तथा यह भी कि शोक, मोह, क्षुधा, पिपासा, जरा और मृत्यु नामक षड् उर्मियाँ प्राणी मात्र में समान हैं, केवल मानव में ही नहीं। और यह भी कि आत्मा अमरणशील, अनश्वर और शाश्वत ब्रह्म ही है। अतः कठिन से कठिन परीक्षा की घड़ियों में भी वह मन से अशान्त अथवा विकल नहीं होता।

४२

क्या श्रीमद्भगवद्गीता सचमुच ही युद्धभूमि में भगवान् श्री कृष्ण के मुख से उच्चरित की गयी थी अथवा यह कवि की काल्पनिक गाथा है?

हाँ! इसमें किंचित् भी सन्देह नहीं है। यह सचमुच युद्धभूमि में भगवान् श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। यह केवल चिरंजीवी व्यास जी की काल्पनिक कृति मात्र नहीं है। इन दो श्लोकों को देखें, जो गीतामाहात्म्य में आपको मिलेंगे :

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः ।

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता ।।

भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतम्।

गीतागंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ।।

गीता मानव कृति नहीं है। बौद्धिक तर्क-वितर्क को छोड़ कर इस बात में विश्वास रखें। भगवान् श्री शंकराचार्य और रामानुज जी, जिन्होंने गीता पर भाष्य रचे हैं, को स्मरण करें। भगवान् श्री कृष्ण ने अपनी एक भक्त लीलाबाई से स्वयं कहा है कि वह स्वयं और गीता एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, एक की पूजा करने से दूसरे की पूजा हो जाती है। गीता के अठारहवें अध्याय के ६८ से ७१ तक के श्लोक ध्यान से पढ़ें, इससे आपके हृदय में पावन ग्रन्थों के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होगा।

४३

कृपया क्या आप कोई ऐसे प्रभावशाली ढंग एवं उपाय बतायेंगे जिनके द्वारा काम-शक्ति रूपान्तरित हो सके तथा उसका ओज में उदात्तीकरण हो जाये ?

काया-वाचा-मनसा कठोर संयम का पालन करें, निरर्थक और व्यर्थ चिन्तन छोड़ दें। हर अवस्था एवं परिस्थिति में मन का सन्तुलन बनाये रखें और भगवान् का चिन्तन करें। शीर्षासन, सर्वांगासन तथा ऊर्ध्व पद्मासन करें, साथ ही विपरीतकरणी मुद्रा करें। सतत भगवन्नाम-स्मरण, सतत जप, ध्यान, गीता अध्ययन, भागवत तथा रामायण जैसे सद्ग्रन्थों का पाठ करते रह कर अपनी वीर्य-शक्ति की रक्षा करें। विवेक और वैराग्य (सांसारिक विषयों में आसक्ति) को विकसित करें। जैसे-जैसे वैराग्य में वृद्धि होगी, वैसे ही साथ-साथ वीर्य-शक्ति को सुरक्षित रखने के प्रयास सहज हो जायेंगे। जितना ही वीर्य सुरक्षित होगा, उतनी ही शक्ति ओज में रूपान्तरित होगी; जिसका अर्थ है-शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति का प्रचुर मात्रा में होना तथा शीघ्रतम उन्नत अवस्था को प्राप्त होना। प्राणायाम शारीरिक एवं मानसिक संयम बढ़ाने में बहुत सहायता करता है। मन पर नियन्त्रण का अर्थ है-प्राण-शक्ति पर नियन्त्रण तथा वीर्य नष्ट होने पर नियन्त्रण। इस वीर्य-शक्ति पर नियन्त्रण हो जाने का अर्थ है-प्रचुर मात्रा में ओज-वृद्धि, अर्थात् आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित होने की क्षमता में वृद्धि। इच्छाओं को निम्नतम करते हुए गहन साधना करने से काम-शक्ति आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो जायेगी। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरी पुस्तक 'प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य' (ब्रह्मचर्य-साधना) पढ़ें। पूछे गये प्रश्न का इस पुस्तक में विस्तृत उत्तर मिल जायेगा।

४४

क्या यदि सच न बोलना आवश्यक ही हो गया हो, अपितु अनिवार्य ही हो जाये तो सच न बोलने से समझौता किया जा सकता है? क्या ऐसे में असत्य बोलने को न्याय-संगत कहा जायेगा ?

सत्य सत्य है और असत्य तो असत्य ही है, दोनों का परस्पर उतना ही अन्तर है जितना किसी वृत्त की परिधि के विपरीत बिन्दुओं अथवा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव का परस्पर अन्तर है। जो व्यक्ति नैतिक परिपूर्णता प्राप्त करना चाहता है, जो परमात्मा को पाना चाहता है और धर्म से प्रेम करता है, उसे सत्य पर अटल रहना चाहिए, भले ही कितनी भी संकटपूर्ण परिस्थितियाँ हों, कैसी भी गम्भीर स्थित हो। हरिश्चन्द्र को याद करें, इतनी मुसीबतों में भी वह कैसे सत्य पर अडिग रहा। कैसे उसका नाम अभी भी उसी प्रकार चमक रहा है! हरिश्चन्द्र सत्य की साकार प्रतिमा थे। यह एकमात्र उदाहरण ही व्यक्ति को भयंकर से भयंकर स्थितियों का सामना होने पर भी सत्य पर टिके रहने की शक्ति देने में पर्याप्त है। भले ही कितना भी आवश्यक एवं अनिवार्य हो, और हालात की माँग निजी स्वार्थवश कितनी भी आवश्यक हो, झूठ को तो निष्ठुरता से दूर भगा देना चाहिए। सत्य और झूठ को कभी भी एक-दूसरे से मिलाया नहीं जा सकता। एक का दूसरे से मिलान बहुत ही गलत है। इसमें सन्देह नहीं कि भागवत तथा अन्य पुराणों में कुछेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ असत्य बोलना सही ठहराया गया है; किन्तु ऐसी घटनाएँ अपवाद स्वरूप ही हैं, वह हर समय और हर व्यक्ति के लिए सही नहीं मानी जा सकतीं। इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी के लिए मेरी पुस्तक 'ऐथिकल टीचिंग्स' (नैतिक शिक्षा) पढ़ें।

४५

किसी व्यक्ति को यदि प्रारब्धवश युवावस्था में ही मृत्यु अथवा गम्भीर रोग से ग्रस्त होना लिखा हो, तो क्या महामृत्युंजय मन्त्र उसे इन पर विजय पाने में सहायता कर सकता है?

परमात्मा की कृपा से प्रारब्ध को पराजित किया जा सकता है। भगवान् की कृपा वहाँ होती है जहाँ सच्ची भक्ति और पूर्ण पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तभी सम्भव है, जब मन पचित्र हो। मन तब पवित्र होता है, जब व्यक्ति दया और दान करता हो। जब भगवान् कृपा एवं करुणा बरसाते हैं, तो दैवी नियम उसके आगे नहीं चलते। उनकी कृपा में अपार शक्ति है। हम मार्कण्डेय का उदाहरण जानते हैं जिसने अपने पुरुषार्थ तथा भगवद्-भक्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। उसके प्रारब्ध में युवावस्था में मृत्यु निश्चित थी; किन्तु जब भगवान् की कृपा हुई तो यमराज अपनी इच्छा पूर्ति कर नहीं सके। अतः तीव्र पुरुषार्थ से प्रारब्ध को पराजित करना सम्भव है।

४६

कुछ दार्शनिक तर्क एवं बुद्धि पर आधारित जीवन के ऊपर बहुत बल देते हैं। आपका क्या विचार है?

तर्क और बुद्धि को सर्वोच्च स्थान कैसे दिया जा सकता है? मदोन्मत्तता की स्थिति में मन, बुद्धि और तर्क-शक्ति व्यर्थ हो जाते हैं। ऐनिस्थीसिया (संज्ञाहीनक औषधि) के प्रभाव से तार्किक मन कहाँ रहता है? पन्द्रह दिन तक निरन्तर पूर्ण उपवास के बाद क्या व्यक्ति की तार्किक बुद्धि पूर्णतया सही रहती है? निद्रा और मूर्छा की अवस्था में यह लुप्त हो जाती है। ऐसी जड़ी-बूटियाँ भी हैं जो खाते ही मन को पंगु बना देती हैं। अतः ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे व्यक्ति की तार्किक बुद्धि असमर्थ हो कर कार्य करना बन्द कर देती है। इस तर्कशील मन को अथवा तर्क पर आधारित जीवन को सर्वोच्च स्थान कैसे दिया जा सकता है? अन्तर्ज्ञान ही सर्वोच्च क्षमता है और जब व्यक्ति इस मनः शक्ति को पूर्ण विकसित कर लेता है, तब उसका विकास परिपूर्ण रूप से होता है तथा वह आत्म-साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। समाधि की अवस्था में प्राप्त हुआ ज्ञान ही उच्चतम ज्ञान है। यही सम्यक्-दृष्टि अथवा तत्त्वज्ञान है।

४७

समस्त औषध-पद्धतियों में से कौन-सी पद्धति सबसे अधिक प्रभावशाली और अहानिकर है? कृपया कारण सहित बतायें।

सभी चिकित्सा पद्धतियों के अपने-अपने लाभ और हानियाँ हैं। प्रत्येक की दूसरियों पर प्राधान्यता है। प्रत्येक की अपनी कमियाँ हैं। मेरे दृष्टिकोण से आयुर्वेद का मेरे हृदय में सर्वोच्च स्थान है। इसका धन्वन्तरि भगवान् द्वारा प्रतिपादन किया गया है, जो कि आयुर्वेद के पिता हैं। आधुनिक समय में जितने चिकित्सा विज्ञान हैं, उनमें आयुर्वेद का स्थान सर्वोपरि है। इसका प्रभाव स्थायी और अबाधित है। अन्य अधिकांश चिकित्सा शास्त्रों का यह मूल एवं स्रोत है। जहाँ तक बिना देरी के तत्काल उपचार का प्रश्न है ऐलोपैथी (विषम चिकित्सा) का स्थान सबसे आगे और सबसे ऊपर है। होमियोपैथी सबसे अधिक हानि रहित पद्धति है और मूल्य की दृष्टि से भी सबसे सस्ती है।

४८

मैं जप, ध्यान इत्यादि की साधना का अभ्यास करता रहा हूँ; किन्तु मेरा मन एकाग्र नहीं हुआ, इधर-उधर जाता रहा। मैं इसे नियन्त्रित करने का प्रयत्न भी करता रहा, किन्तु सन्तोषजनक सफलता नहीं मिली। जितनी उन्नति मेरी होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो रही है। क्या करूँ ?

यदि आप शीघ्र उन्नति करना चाहते हैं तो आपको और अधिक प्रयास करना चाहिए था। और अधिक जप, धारणा और ध्यान करें। वैराग्य और अभ्यास को बढ़ायें। रात्रि के समय सत्संग और कीर्तन करें। निराश न हों; समय आने पर आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी। धीरे-धीरे लगे रहें।

४९

कहते हैं कि यह तो, एक अकेले की एक की ओर उड़ान है। फिर गुरु की अथवा गुरु-कृपा की कहाँ आवश्यकता रह जाती है? उपनिषदों में भी कहा गया है कि ईश-कृपा से ही सब-कुछ होगा।

ईश-कृपा आप कैसे प्राप्त करेंगे? जब आप स्वयं का शुद्धिकरण कर लेंगे। स्वयं को अनुशासित कैसे करना है, यह आप कैसे जानेंगे? उनको ध्यानपूर्वक देख कर जो पहले परिपूर्णता-प्राप्ति के इस पथ पर चल कर सफलता प्राप्त कर चुके हैं। जिन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, वह कौन हैं? यही हैं, जिन्हें गुरु कहा जाता है। अतः आपको उनसे सहायता लेने की आवश्यकता है। उनके निजी व्यक्तिगत उदाहरण की, उनसे उत्साह और उनकी कृपा प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गुरु और उनकी कृपा, दोनों ही आवश्यक हैं। यह सभी कुछ अनिवार्य है- आत्म-कृपा, गुरु-कृपा और ईश्वर-कृपा।

५०

क्या अधिक बड़ा है-प्रेम या बुद्धि, भक्ति या ज्ञान ?

अपनी बुद्धि को डिब्बे में बन्द रहने दें! प्रेम और विवेक एक ही हैं। भक्ति और जार एक हैं। प्रेम ज्ञान की ओर ले जाता है। एक, दूसरे की सहायता करता है। लोग पुस्तके एद लेते हैं और तर्क करना आरम्भ कर देते हैं, यह बड़ा है या वह बड़ा है? यह सब पूर्वता है। भगवान् प्रेम और ज्ञान, दोनों ही हैं। व्यक्ति को इन निरर्थक बातों में समय नष्ट नही करना चाहिए।

५१

स्वामी जी ! मैं लखनऊ में रहता हूँ। यह ऋषिकेश से बहुत भिन्न है। जब मैं ऋषिकेश से लखनऊ वापस जाऊँगा, तो यहाँ के शान्त वातावरण की कमी बहुत अधिक लगेगी। वहाँ का वातावरण अत्यन्त बनावटी है। मैं वहाँ क्या साधना करूँ ?

क्यों? आप वहाँ भी बहुत बढ़िया साधना कर सकते हैं। संसार बाधा नहीं है। आपको वेदान्त का अत्यन्त विस्तृत एवं व्यावहारिक ज्ञान है। रामतीर्थ जी की ज्वतन्त आत्मा आप में हैं। ब्राह्ममुहूर्त ध्यान कक्षाएँ आरम्भ कर दें। लखनऊ निवासियों की इन रूप में आप महान् सेवा कर सकते हैं। मोहल्ले-मोहल्ले जा कर वेदान्त पर प्रवचन को। प्रत्येक मोहल्ले में स्वाध्याय केन्द्र खोलें। क्रम से प्रत्येक मोहल्ले में प्रातः ब्राह्ममुहूर्त में ध्यान-कक्षाएँ चलायें। इससे आप समस्त मानव जाति की और स्वयं अपनी सेवा करेंगे। लोगों को उनके जीवन के वास्तविक लक्ष्य के प्रति जागरूक करें। ऐसा करने से आपकी आत्मा भी जागरूक रहेगी।

५२

क्या यह सम्भव है कि कोई जीवात्मा, जो इस जन्म में पुरुष शरीर में जन्मी है, उसका आगामी जन्म स्त्री शरीर में हो ?

हाँ, हो सकता है। विभिन्न शरीर धारण करते हुए जीवात्मा को विविध अनुभवों में से निकलना पड़ता है। पुरुष शरीर में जीवात्मा में निर्भीकता, बल इत्यादि गुणों तथा नारी देह में धैर्य, दया, क्षमा इत्यादि गुणों का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त न तो कोई पुरुषदेहधारी पूर्णतया पुरुष के गुण लिये होता है और न कोई स्त्री पूरी तरह से नारी गुणों से सम्पन्न होती है। पुरुष देह में नारी और नारी देह में पुरुष भी होते हैं। मनुष्य में पशुओं के लक्षण भी पाये जाते हैं। कुछ पुरुषों में कुत्ते के, किसी में गधे के, किसी-किसी में गीदड़ के और किसी में शेर के भी स्वाभाविक लक्षण होते हैं। एक जन्म में जैसा भी गुण मुख्य रूप से विकसित हो जाता है, आगामी जन्म में जीवात्मा वैसी ही देह धारण कर लेती है। इसलिए दिव्य गुणों को विकसित करें। आप शीघ्र उन्नत होंगे और अन्ततः दिव्यता का ही रूप धारण कर लेंगे।

५३

पुनर्जन्म के सम्बन्ध में निष्कर्षतः आपके क्या विचार हैं? क्या आप सचमुच पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं?

क्या कहा ? हिन्दू परिवार में जन्म ले कर, अपनी शिराओं में महान् ऋषियों का रक्त प्रवाहित होता होने पर भी क्या आपके मन में इसके प्रति कोई सन्देह हैं? हाँ, निःसन्देह पुनर्जन्म होता है।

सर्वप्रथम, ऐसे सैकड़ों चमत्कारिक एवं अद्भुत उदाहरण छोटे-छोटे लड़के-लड़कियों के देखने में आये हैं, जहाँ उनमें अचानक अत्यधिक ज्ञान का उदय हो जाता है। एक बालिका, जिसने कभी कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी, गीता-पाठ करती है। इसका आप इसके अतिरिक्त, कि उसने अपने गत जन्म में गीता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अब परमात्मा की कृपा से वह ज्ञान इस जन्म में भी उसके चेतन मन में आ गया है, अन्य क्या स्पष्टीकरण आप दे सकते हैं? और फिर, आत्मा की उन्नति अथवा विकास के लिए पुनर्जन्म एक आवश्यकता है। परिपूर्णता को एक ही जन्म में प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछेक मूल-सद्गुण विकसित करने के लिए भी अनेकों जन्म लग सकते हैं। और यदि आपने आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करना हो तो सभी सद्गुणों में परिपूर्णता प्राप्त करनी पड़ती है। आपको पूर्ण रूप से आत्म-शुद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। अतः जीवात्मा के पूर्णरूपेण विकसन के लिए पुनर्जन्म आवश्यक है।

आपने कभी किसी कीट को वृक्ष के एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाते हुए देखा है? यह एक पत्ते के अन्तिम छोर तक पहुँच कर, जब दूसरे पत्ते को पकड़ लेता है, केवल तभी पहले पत्ते को पूरा छोड़ता है। जीव की यात्रा भी इसी प्रकार से है। एक शरीर को छोड़ने से पहले ही यह अपने कर्मानुसार एवं इच्छाओं के अनुसार दूसरी देह (स्थूल या सूक्ष्म) का निर्माण कर लेता है; और यह अपने समस्त संस्कारों एवं वासनाओं सहित नये शरीर में प्रवेश कर जाता है।

५४

मृत्यु और आगामी जीवन के बीच का अन्तराल कितना होता है? इस बीच के समय में जीवात्मा कहाँ रहती है ?

यह अन्तराल सबका अलग-अलग होता है। यह दो वर्ष का भी हो सकता है, और २०० वर्षों का या इससे अधिक समय का भी हो सकता है। कोई निश्चित नियम इसके सम्बन्ध में नहीं है। यदि इस संसार में आसक्ति बहुत अधिक हो, तो मृत्यु के तुरन्त बाद ही जीवात्मा पुनः जन्म ले सकता है। देहरादून में एक लड़की है जिसे अपने पिछले जन्म की पूरी स्मृति है। गत जन्म के चार वर्षों बाद उसने पुनः यह जन्म ले लिया। जिन्होंने अपने जीवन-काल में बहुत से भले कार्य किये हैं, वे इस धरती पर पुन: आने से पहले २०० या ३०० वर्ष की अवधि तक स्वर्गलोक में रहते हैं।

दुष्ट व्यक्ति अन्य दूसरे स्थान में जाता है। आप इसे नरक कह सकते हैं, अथवा यह ऐसा स्थान हो सकता है, जहाँ उसे अपने इच्छानुकूल सुख-भोग प्राप्त नहीं होते। मद्यपान करने वाले को वहाँ मदिरा नहीं मिलती। यह जेल के समान स्थान भी हो सकता है, जहाँ उसे चट्टानें तोड़ने का अथवा ऐसा ही कोई अन्य कठोर काम करना पड़ सकता है। किन्तु जिस व्यक्ति ने भले काम किये होते हैं अथवा जो लोकोपकारक होता है और उसने लोगों के लिए कुएँ खुदवाने, धर्मार्थ चिकित्सालय बनाने जैसे सेवा कार्य किये होते हैं, वह व्यक्ति स्वर्गलोक में जा कर दीर्घ काल तक सुख भोगेगा।

५५

यदि आत्मा अमर है, तो स्वामी जी, आप अपना जन्म-दिन-जो कि शरीर से सम्बन्धित है-क्यों मनाते हैं?

मैं अपना जन्म-दिन नहीं मनाता, भक्त मनाते हैं। ऐसे जन्म-दिवसों को मनाना परब्रह्म की पूजा करने के समान है। गुरु की पूजा परब्रह्म की पूजा है। भक्तजनों को जन्म-दिन मनाने से आनन्द प्राप्त होता है, और वे लाभान्वित होते हैं, उन्नत होते हैं। जब जन्म-दिवस मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष उस दिन से पुनः एक आध्यात्मिक तरंग उत्पन्न हो जाती है तथा अधिक-से-अधिक लोगों को 'द डिवाइन लाइफ सोसायटी' के और मेरी शिक्षाओं के सम्बन्ध में जानने का अवसर प्राप्त होता है। जन्म-दिवस महोत्सव समस्त साधकों को जीवन का वास्तविक लक्ष्य स्मरण कराने के लिए अनुस्मारक होता है। ऐसे अवसरों पर व्याप्त होने वाला भक्तों का पावन और ग्रहणशील भाव उन पर गुरु और भगवान् की कृपा-वृष्टि करता है। जन्म-दिन मनाने के लिए एकत्रित हुए असंख्य भक्तों के हृदयों में उत्पन्न हो कर सर्वत्र व्याप्त होने वाली शान्ति और भक्ति इत्यादि की भावनाएँ धरा पर दूर-दूर तक पहुँच कर शान्ति, सामंजस्य और आध्यात्मिकता का विकास करती हैं।

हिन्दू जो बुद्ध जयन्ती, महावीर जयन्ती इत्यादि के रूप में धार्मिक गुरुओं और सन्त-महात्माओं के जन्मोत्सव मनाते हैं, वह निरर्थक नहीं हैं। हिन्दू पंचांग में ऐसी बहुत-सी जयन्तियों के तथा अन्य पावन दिनों के सम्बन्ध में अंकित है, जिससे कि ये सब जयन्तियाँ और पावन दिवस लोगों को, उनके लिए आवश्यक आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करें और वे जीवन के परम लक्ष्य-आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए विकसित उत्साह के साथ लग जायें। जितने अधिक ऐसे पावन दिवस मनाये जाते हैं, उतना ही अधिक हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति की साधना में वृद्धि करने की प्रेरणा के अवसर मिलते हैं।

५६

जब मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूँ, तो निम्न मन इधर-उधर भटकता रहता है, किन्तु दूसरा मन बिना रुके स्तोत्र पाठ करता जाता है, क्योंकि यह उसका स्वभाव बन चुका है। परन्तु जब मैं पूरा सचेत हो कर श्लोक उच्चारण करने का प्रयास करता हूँ तो कभी-कभी भूल जाता हूँ और कई बार तो मुझे स्तोत्र आरम्भ से दोहराना पड़ता है। तो क्या मन दो हैं? इस कठिनाई से छुटकारा कैसे हो ?

नहीं। मन दो नहीं हैं। किन्तु मन की एकाग्रता धीरे-धीरे बढ़ती है, और मन का वह भाग जो आध्यात्मिकता की ओर रुचि रखता है-आप इसे उच्चतर मन कह सकते हैं-वह स्वयमेव साधना में प्रवृत्त हो जाता है, जब कि इसका दूसरा भाग, जो सांसारिक संस्कारों के प्रति अधिक झुकाव रखता है, वह उन्हीं संस्कारों में उलझा रहता है। स्वभाव की शक्ति यन्त्रवत् प्रार्थनाएँ दोहराती रहती है। किन्तु आपको चाहिए कि उच्चतर भाग को श्लोक के अर्थों पर एकाग्र करके रखें। जब मन की एकाग्रता स्थिर रहेगी तो निम्न मन को विषय से भटकने का अवसर कम मिलेगा। लापरवाही से की जाने वाली साधना की सारी समस्या यह रहती है कि यह यन्त्रवत् अर्थात् मशीन के समान चलती रहती है और साधक के जीवन में कुछ भी प्रभाव नहीं छोड़ पाती।

५७

क्या हिन्दू-धर्म-ग्रन्थों में ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो पूर्ण हुई हों ? यदि हैं, तो कृपया उनके सम्बन्ध में बतायें।

भगवान् ने हमें सदा के लिए एक वचन दे रखा है कि जब भी कभी धर्म की हानि होगी अर्थात् धर्म पर संकट आ पड़ेगा और जब अधर्म, धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न करेगा तो वह धर्म की रक्षा करने के लिए इस धरा पर अवतरित होंगे। उस वचन को पूरा करने के लिए वे समय-समय पर अनेकों बार ऐसे सन्त-महात्माओं के रूप में आते रहे हैं जिहोंने बाह्य आक्रमणों से धर्म की रक्षा की है और धर्म को नष्ट होने से बचाया है। उन्होंने हिन्दू-धर्म में नयी शक्ति और नूतन उत्साह का संचार किया है। इसीलिए हिन्दू-धर्म निरन्तर समृद्ध हो रहा है। जब भी आवश्यकता होगी, सन्त-महात्मा आ जायेंगे, कहीं आकाश से नहीं, प्रत्युत् यहाँ के लोगों में से ही आयेंगे।

हिन्दू-धर्म पूर्णरूपेण केवल एक ही सन्त अथवा धर्मदूत में विश्वास नहीं रखता। पुराणों में भविष्य में होने वाली परिस्थितियों के सम्बन्ध में की गयी भविष्यवाणियाँ भी सत्य सिद्ध हुई हैं।

५८

यदि मैं ईसामसीह से प्रेम करता हूँ, तो क्या मुझे केवल अकेले उनसे ही प्रेम करना चाहिए; अन्य दिव्यात्माओं, यथा मदर मेरी और अन्य प्रतीकों अथवा मूर्तियों से नहीं करना चाहिए?

नहीं। एकमात्र यीशु के प्रति ही प्रेम नहीं होना चाहिए, भले ही अन्य ईसाई सन्त उन जैसे महान् न भी हों। यदि आपमें उनके प्रति भी श्रद्धा है तो उन्हें यीशु की उसी दिव्यता का प्रकटीकरण मानते हुए, उनकी भी पूजा की जा सकती है। भगवान् के सभी 'सन्देशवाहक' (सन्त) हमारी श्रद्धा और भक्ति के एक-समान पात्र हैं। किसी के स्वभाव और भावनाओं के अनुसार कोई अधिक श्रद्धा का पात्र हो सकता है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति दूसरों का बहिष्कार कर दे। एकमात्र कोई भी एक सन्त या धर्मदूत भगवान् का आदेश-पत्र ले कर अथवा स्वर्ग-द्वार की चाबी ले कर नहीं आया है।

५९

मेरा दृढ़ मत है कि संतों से प्रार्थना करना अथवा उनकी पूजा करना पूर्णतया गलत है। उन्होंने भगवान् से प्रार्थना की और स्वयं अपने लिए मोक्ष प्राप्त किया, उसी तरह हम भी किसी सन्त-महात्मा पर निर्भर किये बिना अपने लिए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।

नहीं, ऐसा नहीं है। सन्त और महात्मा हमारी श्रद्धा और भक्ति के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ईश्वर-साक्षात्कार का मार्ग दर्शाया है। एक नौसिखिया, जो अभी-अभी ही नौकरी में प्रविष्ट हुआ है, उससे यह अपेक्षा रखी जाती है कि वह अपने उस वरिष्ठ व्यक्ति के प्रति विनम्रता एवं ग्रहणशीलता का भाव रखे, जो उसे प्रशिक्षित कर रहा है, भले ही वह प्रशिक्षक भी उसी जैसा एक व्यक्ति है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। सन्तों को सम्मान देने से तथा उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आप भगवान् को अधिक भली-भाँति जान सकेंगे और प्रेम कर सकेंगे।

६०

कोई व्यक्ति मुझे यह बताने का प्रयास कर रहा है कि (उसके शब्दों में) 'निर्विकल्प समाधि केवल एक ऐसी स्नायु-दशा है जिसके साथ-साथ कतिपय मनःशक्तियों को शक्तिहीन कर दिया जाता है।' मुझे क्या उत्तर देना चाहिए? क्या इसका कोई उत्तर है?

जो मनुष्य निर्विकल्प समाधि की वैधता को समझ नहीं सकता, उसे समझाने की कोशिश करना व्यर्थ है। तार्किक बुद्धि ने भले ही पर्याप्त उन्नति कर ली हो, किन्तु संशयवादी व्यक्ति को इस सत्य के प्रति जागरूक होने के लिए और अधिक उन्नत होना पड़ेगा। ऐसे संशयवादियों को उत्तर देने का प्रयत्न करने से पहले व्यक्ति को दार्शनिक निहितार्थों एवं अनुभूति के रहस्यात्मक अर्थों का भली-भाँति अध्ययन किया हुआ होना चाहिए।

६१

'दी लाइफ डिवाइन' की एक अत्यन्त दुरुह तर्कशास्त्र से सम्बन्धित श्रृंखला में अन्ततः श्री अरविन्द महर्षि ने यह कहते हुए परिसमाप्ति की, "और ये सब व्याख्याएँ कुछ भी व्याख्या नहीं करती हैं।" तब फिर क्या सचमुच कोई लाभ है, कोई अर्थ है कि इस शब्द-जाल की बारीकियों में जाया जाये और इनका अनुसरण किया जाये ?

अन्तिम अर्थों में, शब्द सत्य की व्याख्या नहीं करते; किन्तु वह संकेत देते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति सत्य की सीधी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। शब्दों का सापेक्ष मूल्य है और उनको निश्चित रूप से उपयोग में लाना चाहिए, भले ही वह हमारे वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति नहीं करते। सत्य के ज्ञान से सम्बन्धित बाधाओं को सापेक्ष साधनों द्वारा दूर किया जा सकता है और इस प्रकार परम सत्य का साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है।

६२

मुझे तो ऐसे लगता है कि किसी भी पूर्णतया विकसित योगी ने कभी भी केवल उच्च, गूढ़, अव्यावहारिक अथवा अन्तर्दर्शी विषयों पर लिखने और थोड़ी सी रुचि रखने वाले लोगों को प्रभावित करने के अतिरिक्त संसार से सम्बन्धित अथवा विकास से सम्बन्धित कुछ भी योगदान नहीं किया।

तब फिर आप, अत्यधिक महान् एवं सर्वोत्कृष्ट प्रतीत होने वाली अरविन्द महर्षि की पुस्तक 'दी लाइफ डिवाइन' जिसे लगभग कोई भी पढ़ता नहीं, और कोई भी समझ नहीं सकता, अथवा 'ट्रिटाइज़ ऑन कॉमिक्स फायर' पुस्तक या तो आपकी पुस्तकें, जिनमें से प्रायः सभी ऐसी लगती हैं जो किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से सांसारिक दृष्टि से सहायता नहीं पहुँचातीं, इन सबके सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं?

यह सोचना ठीक नहीं है कि योगी जन केवल लिखते भर ही हैं, वे मानवता की उन्नति के लिए कभी कुछ नहीं करते। जो सहायता वे करते हैं, उसे साधारण मनुष्य समझ नहीं सकता, और मनुष्य को योगियों से किसी विशेष प्रकार की सहायता की आशा रखने का अधिकार भी नहीं है; क्योंकि योगी वही करते हैं जो वास्तव में अच्छा है, वह नहीं जो मनुष्य को भौतिक दृष्टि से सुविधाजनक है। अतीन्द्रिय अथवा अतिभौतिक विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें, जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के ढंग की भली-भाँति व्याख्या करती हैं, वह संघर्षरत मानवता के लिए अत्यन्त सहायक हैं। योगी जन ऐसी पुस्तकें दूसरों के भले के लिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी लिखते हैं। किन्तु वे इससे अधिक भी बहुत कुछ करते हैं, वे सीधी एवं अदृश्य सहायता पहुँचा देते हैं।

६३

'केवल कुम्भक' कैसे किया जाता है? इसका अभ्यास करना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। इसे 'पूरक और रेचक से रहित कुम्भक' कहा गया है। यह समझ नहीं आता; क्योंकि कुम्भक से पहले श्वास को लेना अथवा छोड़ना तो आवश्यक है।

'केवल कुम्भक' के अभ्यास के सम्बन्ध में आपकी उलझन आश्चर्यजनक नहीं है; क्योंकि पूरक या रेचक किये बिना कुम्भक करना असम्भव लगता है। किन्तु इसका अर्थ यह है कि केवल कुम्भक में श्वास को-अचानक ही किसी भी क्षण, जब मन एकाग्र होने ही वाला होता है तब-अवरुद्ध कर लिया जाता है।

किसी ऐसी विशिष्ट मानसिक स्थिति के क्षण प्राण का विराम, योगी के लिए ऐसे समय में जब कि उसका मन धारणा के लिए लगभग तैयार ही होता है, अत्यन्त सहायक हो जाता है। अतः 'केवल कुम्भक' धारणा के लिए अनमोल सहायता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस कुम्भक की प्रक्रिया में पूरक अथवा रेचक की ओर स्वैच्छिक ध्यान नहीं दिया जाता। इसे हम 'श्वास को अचानक अवरुद्ध' करना कह सकते हैं। योगी सुविचारित पूरक अथवा रेचक, 'केवल कुम्भक' से पूर्व नहीं करता है। जब उसने 'केवल कुम्भक' में जाना होता है तो उस समय श्वास-प्रश्वास की जो भी स्थिति हो, उसकी ओर ध्यान न देता हुआ 'केवल कुम्भक' में चला जाता है। यह उस समय पूरक के मध्य में अथवा रेचक के मध्य में कहीं भी हो सकता है। श्वास आधा अन्दर अथवा आधा बाहर भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि श्वास पूरा लिया जा चुका हो अथवा पूरा छोड़ दिया गया हो। श्वास की चाहे जो भी स्थिति हो, जैसे ही एकाग्रता होने लगती है, उसी समय ध्याता, 'केवल कुम्भक' में तत्काल श्वास को रोक देता है। मुझे विश्वास है कि अब आप भली-भाँति समझ गये होंगे।

६४

योग के ज्ञान का प्रचार करने के मेरे कार्य में आप मुझे कोई विशेष परामर्श देंगे ?

व्यावहारिक योगाभ्यास सम्बन्धी निर्देशन देने के साथ-साथ सदैव सदाचार, यम और नियमों के महत्त्व पर पर्याप्त बल दें। विद्यार्थियों को उदात्त आदर्शवाद की प्रेरणा दें। उनको उदात्त सद्गुण अपनाने, भलाई करने और निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहें। आपको उनके लिए निश्चित रूप से आत्म-शुद्धि और स्व-नियन्त्रण की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। मनुष्य की मूलभूत प्रकृति में रूपान्तरण लाना ही वास्तविक आन्तरिक योग है। मानव को, सम्पूर्णतया आध्यात्मीकरण करने की प्रक्रिया के द्वारा उसके निम्नतर स्वभाव का स्थान धीरे-धीरे उज्ज्वल दिव्य स्वभाव को ले लेना चाहिए। यह सब अत्यन्त प्रभावपूर्ण ढंग से, किन्तु साथ ही अत्यन्त सहानुभूति, समझदारी एवं सूक्ष्म दृष्टि से करना चाहिए। उद्देश्य तो दिव्य चेतना प्राप्त करना है।

६५

जब चिकित्सक भी असफल हो जाते हैं, तब क्या प्रार्थना रोगों को दूर कर सकती है? क्या यह सत्य है कि प्रार्थनाओं द्वारा ऐसी बहुत-सी बातें हो सकती हैं जिनको यह संसार स्वप्न में भी नहीं सोच सकता ?

चिकित्सक तथा औषधियाँ केवल भगवान् के हाथ के उपकरण हैं। जब तक भगवान् न चाहें कोई भी व्यक्ति रोगी का उपचार नहीं कर सकता, और कोई भी रोग-मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य को परिश्रमपूर्वक और धैर्यपूर्वक अपनी ओर से हर सम्भव प्रयास करना चाहिए, किन्तु प्रत्येक परिणाम के लिए परमात्मा की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। कष्ट को शान्तिपूर्वक सहन करना और उसे भगवान् का भेजा हुआ वरदान मान लेना, ज्ञान है। प्रार्थना व्यक्ति की अन्तर्निहित शक्तियों को जागृत कर देती है। यह भगवान् द्वारा प्रवाहित होने वाली शक्तियाँ ही हैं जो निश्चित रूप से चमत्कार कर सकती हैं।

६६

आपने कहा है कि निवृत्ति-मार्ग के साधकों को या तो बैंक में थोड़ा-बहुत धन रखना चाहिए, नहीं तो उसे भिक्षावृत्ति पर निर्भर रहना चाहिए। अब मेरे पास न तो धन है और न ही मुझे भिक्षा के लिए हर दरवाजे पर जाना अच्छा लगता है; किन्तु मुझे संन्यास लेने की तीव्र इच्छा है। क्या आप मेरी यह पिपासा शान्त करने का ढंग बताने की कृपा करेंगे?

समस्त भारत में ऐसे बहुत से बढ़िया से बढ़िया आश्रम हैं, जहाँ निष्काम सेवा सहित कार्य चलते हैं। उन्हें सदा ही सच्चे और समर्थ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता रहती है। आप ऐसे किसी भी आश्रम में रह सकते हैं और वहाँ आश्रम की गतिविधियों में सहायता कर सकते हैं। वहाँ वे आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। किन्तु एक से दूसरे आश्रम में स्थान न बदलते रहें। आप अपनी रुचि के अनुसार किसी भी एक का चयन कर लें और फिर वहीं पर स्थाई रूप से रहें।

६७

मैंने पढ़ा है कि किसी एक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि उस व्यक्ति को कोई बहुत अधिक अच्छा व्यक्ति मिल जाता है, तो वह उस व्यक्ति का शिष्य बन सकता है; और अब भले ही वह पहले वाले व्यक्ति का शिष्य नहीं रहा है, तो भी उसे उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। आपके इस विषय में क्या विचार हैं?

संसार में अधिकांश लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि वे ब्रह्मनिष्ठ सन्तों के सम्पर्क में आ सकें। उनके साथ प्रायः ऐसा हो जाता है। बहुत से परिवारों में प्रायः कुलगुरु बनाने की परम्परा होती है और ऐसे हर परिवार का अपना-अपना कुलगुरु होता है तथा उस परिवार में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति को उसी गुरु को अपना गुरु मानना पड़ता है। यह व्यक्ति शास्त्रों में बताये गये स्तरों के अनुसार किसी भी प्रकार से गुरु कहलाने के योग्य नहीं होता। यह आध्यात्मिक व्यक्तित्व-सम्पन्न भी नहीं होता, केवल एक धार्मिक व्यक्ति होता है। यह ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता; किन्तु पद खाली न रहे, इस दृष्टि से उसे धार्मिक नेता के रूप में निर्धारित कर लिया जाता है। साधक जिज्ञासु उससे दीक्षा प्राप्त करके अपना गुरु मान लेता है और उसके उपदेशानुसार साधना आरम्भ कर देता है तथा वह कुछ सीमा तक उन्नति भी कर जाता है। किन्तु यह केवल वहीं तक ही हो पाती है, जहाँ तक वह गुरु पहुँच सका होता है। उस स्तर से आगे ले जाने की क्षमता उसके गुरु में नहीं होती, क्योंकि वह ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि साधक को उच्चतर स्तर तक पहुँचे हुए गुरु का सम्पर्क प्राप्त हो जाये, तो वह निश्चित रूप से उसका शिष्य बन सकता है। वास्तव में यदि वह पहला गुरु एक सच्चा एवं निष्कपट व्यक्ति है तो वह स्वयं ही अपने उस शिष्य को अधिक उपलब्धि प्राप्त गुरु के चरणों की ओर निर्दिष्ट कर देगा।

यदि यह गुरु बदलने का प्रश्न ऐसे साधक के मन में उठता है जिसने ऐसे गुरु से दीक्षा प्राप्त की हुई है जो उच्चतम स्थिति तक पहुँचा हुआ है, तब फिर कमी साधक में है, गुरु में नहीं। और ऐसी स्थिति में साधक यदि अन्य गुरु के पास चला भी जाये, तो भी उसकी कमी पूरी नहीं हो सकती। उसे निश्चित रूप से अपनी कमी दूर करनी चाहिए और एक ही गुरु के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। गुरु परिवर्तित करने की अपनी इच्छा को दृढ़तापूर्वक हटा देना चाहिए।

शास्त्र हमें बताते हैं कि यदि हमने एक बार ब्रह्मनिष्ठ सन्त को अपना गुरु मान लिया है, तो हमें अपनी निष्ठा को बदलना नहीं चाहिए। आध्यात्मिक सम्बन्ध शाश्वत होता है। यदि साधक उसे तोड़ने का प्रयत्न करता है और अन्य सभी तरह के सिद्धों एवं ज्ञानियों के पीछे भागता फिरता है, तो वह अपने पथ पर एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। उपनिषदों के मन्त्र में इस सम्बन्ध में अत्यन्त सुन्दर ढंग से कहा गया है :

यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।।

अर्थात् भगवान् के प्रति जिसकी परम भक्ति है और उतनी ही भक्ति अपने गुरु के प्रति है, उसके समक्ष उपनिषदों के सत्य स्वयमेव ही प्रकट हो जायेंगे। यदि भगवान् के प्रति भक्ति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो गुरु के प्रति भक्ति को भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

एकलव्य के महान् उदाहरण को न भूलें। उसने तो अपने गुरु के दर्शन तक नहीं किये थे, फिर भी उसकी भक्ति इतनी महान् थी कि उसने अपने गुरु की प्रतिमा बना कर रख ली और उसकी भावना इतनी गहन थी कि गुरु की मिट्टी की प्रतिमा ने ही उसे शर विद्या के गुप्त रहस्यों में पारंगत कर दिया। वास्तव में भाव का ही मुख्य महत्त्व है।

हाँ, उपगुरु अनेकों हो सकते हैं। भागवत में वर्णित अवधूत के आख्यान से हमें यही शिक्षा मिलती है। हमें सभी सन्तों का सम्मान करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु हममें आध्यात्मिकता का बीज बो देते हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि उसे जल से सींचें, ताकि वह हमारे भीतर विकसित हो और ठीक समय पर हमें आत्म-साक्षात्कार का फल प्रदान करे।

६८

मैं अपने सोने का समय कम करना चाहता हूँ और निद्रा पर भी नियन्त्रण करना चाहता हूँ। क्या मुझे इसके लिए किसी औषधि की सहायता ले लेनी चाहिए?

औषधि की सहायता से आपको निद्रा कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे तो आपकी शरीर-व्यवस्था बिगड़ जायेगी। शरीर को निद्रा के द्वारा पर्याप्त आराम दिलाना अत्यन्त आवश्यक है। जब आप नियमित रूप से गहन समाधि में प्रवेश करने लग जाते हैं, तो शरीर-प्रणाली को स्वयमेव ही पर्याप्त आराम मिल जाता है, तब निद्रा को घटाया जा सकता है। इससे आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निद्रा को अत्यन्त धीरे-धीरे तथा सावधानी से कम करना चाहिए। पहले, एक मास तक ९.३० पर सोयें और प्रातः ४ बजे उठ जायें। एक मास के बाद १० बजे सोयें और सुबह ३.३० बजे उठ जायें। फिर एक मास के बाद १०.३० बजे सो जायें और प्रातः ३ बजे उठना आरम्भ कर दें। इस प्रकार आप धीरे-धीरे अपनी नींद घटा सकते हैं। दिन के समय सोना निश्चित रूप से बन्द कर देना चाहिए।

६९

यदि भगवान् सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान् हैं, तो वह ऐसा क्यों नहीं करते कि प्रत्येक व्यक्ति अपना-अपना काम ठीक तरह से करे?

प्रत्येक व्यक्ति अपना काम ठीक प्रकार से ही करता है। चोर निश्चित रूप से चोरी करता है। दुष्ट व्यक्ति अवश्य ही दुष्कर्म करता है। यह कर्तव्य कर्म हैं। याद रखें, यह संसार त्रिगुणात्मक और सापेक्ष्य है। पाँव की प्रत्येक गति, प्रत्येक कदम सत्-चित्-आनन्द की ओर का ऊर्ध्वगामी प्रयास है। विश्व एक सापेक्ष्य जगत् है। वेश्याएँ, सन्त, दुर्जन, राजा और रंक सभी अपने-अपने निश्चित कामों में लगे हुए हैं। अच्छाई और बुराई सापेक्ष्य शब्दावलियाँ हैं। बुराई का अस्तित्व भलाई को महिमान्वित करने के लिए है। घृणा का अस्तित्व प्रेम को महिमान्वित करने के लिए है। एक दुष्ट व्यक्ति सदैव दुष्ट ही नहीं रहता। यदि उसे सही सात्त्विक लोगों के साथ में रखा जाये तो पलक झपकते ही वह सन्त बन सकता है।

७०

यदि भगवान् न्यायी और दयालु हैं, तब फिर संसार में इतने दुःख और कष्ट क्यों हैं? कई बार हम देखते हैं कि भले लोग कष्ट भोग रहे हैं और धोखेबाज लोग सुख पा रहे हैं। इसके लिए आप क्या कारण बतायेंगे ?

संसार के कष्ट व्यक्ति की आँखें खोल देते हैं। यदि संसार में दुःख-दर्द न होते तो कोई भी मोक्ष के लिए प्रयत्न न करता। कई बार भगवान् के वरदान ही कष्टों का वेश धारण करके आते हैं।

महात्मा लोग कष्टों को भगवान् के आशीर्वाद के रूप में लेते हैं; क्योंकि यह उनमें सहनशीलता और दया की भावना को विकसित करते हैं और हर समय प्रभु का स्मरण बनाये रखने में सहायता करते हैं। इसीलिए वे कष्टों का स्वागत करते हैं। वे सांसारिक सुख-भोग और समृद्धि को नहीं चाहते। उनका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। वे सुख या दुःख-दोनों में ही सदा अपना मानसिक सन्तुलन बनाये रखते हैं। आप उनकी मनःस्थिति को समझ नहीं सकते। hat a कष्टों में भी प्रसन्न होते हैं। आपका मन अभी सांसारिक है। आप इन बातों को नहीं समझ सकते।

७१

मोक्ष-प्राप्ति के लिए समदृष्टि अनिवार्य बतायी गयी है। इस सम्बन्ध में यदि आप बतायेंगे कि 'अछूतवाद' का क्या महत्त्व है, तो मैं आपका अत्यन्त धन्यवादी होऊँगा। मैं अत्यन्त रूढ़िवादी सिद्धान्तों को मानने वाला हूँ। यदि एक गज दूरी से भी कभी मेहतर या अछूत दिख जाये तो मैं उसी समय स्नान करता और कपड़े धोता हूँ। कृपया बताइए कि क्या इन नियमों का पालन करना चाहिए?

भगवान् से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में वह दिन शीघ्र लायें जब आप किसी झाडू वाले को देखते ही एकता की भावना से भरे हुए उसे हर्षपूर्वक गले लगा लेंगे। वह दिन महान् होगा। आपका हृदय अत्यन्त छोटा, बद्ध और संकुचित है। इसे विशाल बनाने का प्रयत्न करें। धीरे-धीरे 'अछूतवाद' को मन से निकाल दें। नहीं तो यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ी बाधा बन जायेगा। आपको इसमें बहुत अधिक समय लगने की सम्भावना है। 'अछूतवाद' के विचार ने आपके भीतर बहुत गहरी जड़ें जमायी हुई हैं। मानव को मानव से अलग करने वाले इन सब बन्धनों को इसी क्षण कठोरता से तोड़ डालें। आप वर्णनातीत आनन्द एवं परम शान्ति अनुभव करेंगे।

७२

जब कुण्डलिनी जाग्रत हो जाये, तो उसे विभिन्न चक्रों में से होते हुए सहस्रार तक कैसे ले जाया जाता है और फिर योगी जहाँ उसकी इच्छा हो, उस चक्र-विशेष पर उसे कैसे रोक कर रख सकता है? और फिर पुनः विभिन्न चक्रों से होते हुए मूलाधार तक उसे वापस कैसे लाते हैं। कृपया मुझे कुण्डलिनी की गतियों के सम्बन्ध में बताइए।