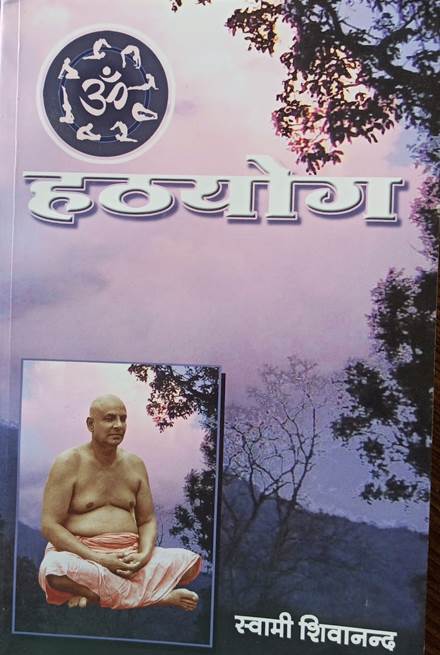

हठयोग

HATHA YOGA का हिन्दी अनुवाद

लेखक

श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती

अनुवादिका

शिवानन्द राधिका अशोक

प्रकाशक

द डिवाइन लाइफ सोसायटी

पत्रालय : शिवानन्दनगर—२४९१९२

जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत

www.sivanandaonline.org, www.dishq.org

प्रथम हिन्दी संस्करण : २००७

द्वितीय हिन्दी संस्करण : २०१६

(१००० प्रतियाँ)

© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी

ISBN 81-7052-207-2

HS 4

PRICE : ₹ 100/-

'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए

स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग- वेदान्त

फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पो. शिवानन्दनगर – २४९१९२,

जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड' में मुद्रित ।

For online orders and Catalogue visit: disbooks.org

प्रकाशकीय

हठयोग किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति हेतु सभी के लिए एक दैवी वरदान है। शरीर एवं मन उपकरण है। ये हठयोग के अभ्यास से दृढ़, शक्तिशाली और ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। ये भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में विरोधी शक्तियों से लड़ने के लिए अस्त्र की भाँति कार्य करते हैं । इसके अभ्यास से आप आदि-व्याधि पर नियन्त्रण कर सकते हैं और उत्तम स्वास्थ्य एवं ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं ।

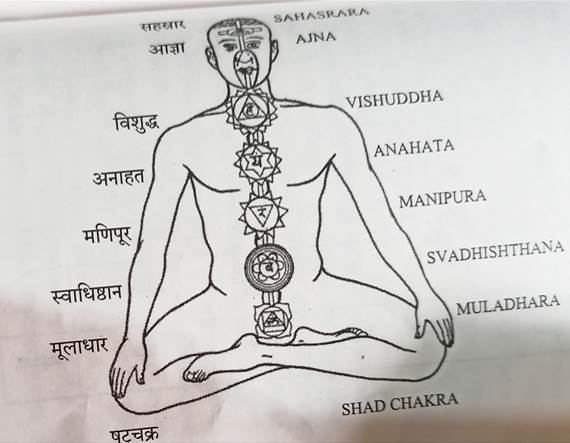

श्री स्वामी शिवानन्द जी द्वारा लिखी गयी 'हठयोग' पुस्तक उनकी पुस्तक ‘योगासन’ की सहयोगी पुस्तक है । योगासनों के साथ-साथ इसमें प्राणायाम, मुद्राओं, बन्धों और षट्कर्मों का भी विस्तृत एवं सरलता से समझने योग्य विवरण दिया गया है। इसमें 'योग में मूल बन्ध' एवं 'नव 'चक्र विवेक' के बारे में भी बताया गया है। हठयोग जैसा कि यहाँ वर्णित किया गया है, उसे मुख्य रूप से निम्न प्रसिद्ध ग्रन्थों से उद्धृत किया गया है— 'शिव संहिता', 'घेरण्ड संहिता' तथा 'हठयोग प्रदीपिका' । हठयोग के अभ्यास से आपका मन एवं शरीर स्वस्थ रहेगा तथा आपको आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त होंगे ।

'हठयोग' स्वामी जी के बृहत् साहित्य का एक बहुमूल्य रत्न है । हम इस अमूल्य खज़ाने को राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रस्तुत करते हुए आज हर्ष का अनुभव कर रहे हैं और आशा करते हैं कि सभी पाठक गण भी इससे पूर्ण लाभान्वित होंगे ।

-द डिवाइन लाइफ सोसायटी

अनुवादिका का विनम्र निवेदन

यह पुस्तक सन् १९३९ में अंग्रेज़ी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। इस कारण हिंदी भाषी जन अभी तक इससे वंचित थे। गुरुदेव की प्रेरणा से मुझे यह लगा कि इस पुस्तक का हिंदी भाषा में अनुवाद करना चाहिए; क्योंकि स्वामी जी महाराज ही वे पहले संत थे, जिन्होंने यह बताया कि योग सामान्य जनों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है और यह कि इसका अभ्यास मात्र आध्यात्मिक लाभ हेतु ही नहीं, वरन् सांसारिक जीवन में सफल होने के लिए तथा इस शरीर को स्वस्थ रखने हेतु अनिवार्य है। इससे पूर्व योग मात्र हठयोगियों अथवा जिन्होंने इस संसार को तपस्या हेतु त्याग दिया है, के लिए ही उपयोगी माना जाता था। सामान्य मनुष्य इसका अभ्यास करने में भय का अनुभव करता था। किंतु गुरुदेव ने यह भ्रम दूर किया और कहा कि योग से हमारी अंतःशक्तियों का विकास होता है और इस शरीर रूपी उपकरण को स्वस्थ रखने के लिए बच्चे, बड़े, स्त्रियों एवं पुरुषों सभी को योगाभ्यास करना चाहिए। आज जो हम सर्वत्र योग का प्रचार-प्रसार देख रहे हैं, वह स्वामी शिवानंद जी की ही देन है। उन्होंने तीन सौ से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। गुरुदेव कहते थे कि 'मैं मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहता, मैं सभी की आध्यात्मिक मार्ग में सदा सहायता करना चाहता हूँ और मैं इस हेतु अपनी पुस्तकों के रूप में सदा विद्यमान रहूँगा।' गुरुदेव भगवद् साक्षात्कार प्राप्त संत थे, इस कारण उनका लिखा एक-एक शब्द अत्यंत शक्तिशाली है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उनके पास जो भी व्यक्ति आते थे, वे वहाँ आने के पूर्व ही उनकी पुस्तकों को पढ़ कर किसी-न-किसी प्रकार की साधना प्रारंभ कर देते थे। आज भी वे अपनी पुस्तकों के द्वारा जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। 'हठयोग' पुस्तक योग के ऊपर संपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। इसमें सभी आवश्यक आसनों, प्राणायामों, बंधों, मुद्राओं, धारणा और ध्यान की विधि आदि का अत्यंत सरल भाषा में वर्णन किया गया है, जिससे वे सरलता पूर्वक सामान्य व्यक्ति को समझ में आ जायें और वे तत्काल योगाभ्यास प्रारंभ कर दें और इसके द्वारा मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इस पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण क्रिया के बारे में बताया गया है, वह है नासिका से जल पीना । वास्तव में यह क्रिया अत्यंत लाभदायक है और आशा है कि समस्त हिंदी भाषी जन इस क्रिया का स्वयं अभ्यास कर इसके लाभों का स्वयं साक्षात्कार करेंगे। अंत में सभी पाठकों से विनम्र निवेदन है कि वे इस पुस्तक को मात्र पढ़ें ही नहीं, वरन् इसमें बताये गये आसनों, प्राणायामों आदि का नित्य अभ्यास करें, तो जैसा कि मैंने स्वयं अनुभव किया है, उनके जीवन में भी आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आयेगा।

सदा गुरुदेव की सेवा में,

शिवानन्द राधिका अशोक

शास्त्रों में हठयोग का महत्व

आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः।

इदमेकं सुनिष्पन्नं योगशास्त्रं परं मतम् ॥

(शिवसंहिता)

"सभी शास्त्रों के अध्ययन एवं बार-बार मनन करने पर यह योगशास्त्र ही मात्र सत्य तथा दृढ़ सिद्धांत युक्त पाया गया।”

नास्ति मायासमः पाशो नास्ति योगात्परं बलम् ।

नास्ति ज्ञानात्परो बंधुर्नाहंकारात् परो रिपुः ।

(घेरण्डसंहिता)

"माया के समान कोई बेड़ी नहीं, योग से मिलने वाली शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं, ज्ञान के समान श्रेष्ठ कोई मित्र नहीं और अहंकार के समान "कोई शत्रु नहीं है।"

भ्रांत्या बहुमत ध्वांते राजयोगमजानताम् ।

हठप्रदीपिकां धत्ते स्वात्मारामः कृपाकरः ।।

'अनेक विरोधी मतों के अंधकार में जो भटकते रहते हैं और राजयोग नहीं प्राप्त कर पाते, उनके लिए सर्व कृपालु स्वात्माराम योगी हठयोग का प्रकाश प्रदान करते हैं।"

अशेषतापतप्तानां समाश्रयमठो हठः।

अशेषयोगयुक्तानामाधारकमठो हठः ।।

"जो त्रितापों से जलाये जा रहे हैं, उनके लिए हठयोग मंदिर के समान है तथा जो योगाभ्यास में लगे हैं, उन सभी के लिए हठयोग उस कच्छप के समान है जो इस संपूर्ण जगत का आधार है।"

युवा वृद्धोऽतिवृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोऽपि वा ।

अभ्यासात्सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेष्वतंद्रितः ॥

(हठयोगप्रदीपिका)

"यदि कोई लगन पूर्वक योगाभ्यास करता है, तो चाहे वह युवा, वृद्ध, अति वृद्ध, रोगी अथवा दुर्बल क्यों न हो, सिद्ध बन जाता है।"

प्रस्तावना

बृहत सूर्य से ले कर छोटे से अणु तक यह संपूर्ण विश्व नियम द्वारा नियंत्रित है। सर्वत्र एक निश्चित नियम है। सूर्य अपना काम पूर्ण नियमितता से करता है। यह सही समय पर उदित होता है और सही समय पर अस्त हो जाता है। तारे और ग्रह एक निश्चित क्रम में भ्रमण करते हैं। ये सभी एक नियम द्वारा नियंत्रित हैं। मनस लोक में भी नियम हैं। भौतिकी, खगोल शास्त्र, गणित सभी के नियम हैं। स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के नियम हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। इस बृहत विश्व में एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है जो सभी नियमों को तोड़ता है और इनका उल्लंघन करता है। नियम विरुद्धता एवं नियम त्यागने का मनुष्य एकमात्र उदाहरण है। वह स्वास्थ्य के नियमों का पूर्ण उल्लंघन करता है, अनैतिक जीवन व्यतीत करता है और फिर आश्चर्य करता है कि वह रोगों तथा असंगति से पीड़ित क्यों है। वह स्वच्छता एवं उचित जीवन के नियमों की पूर्ण उपेक्षा करता है और फिर जब वह किसी भयंकर असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता है, तो रोता है।

वह चीज क्या है जो जीवन को बहुमूल्य बनाती है? वह है स्वास्थ्य "शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम् " मानव अस्तित्व के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शरीर वास्तव में एक अनिवार्य साधन है।

चरक महर्षि ने अपनी संहिता में लिखा है: “धर्मार्थ काम मोक्षानाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम्, योगस्तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवितायच”—गुणों, धन, कामना, मुक्ति एवं आनंद हेतु उत्तम स्वास्थ्य सहायक है। रोग स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं। स्वास्थ्य संरक्षण के नियमों का ध्यान रखना सर्वाधिक आवश्यक है। स्वास्थ्य संरक्षण के नियम प्रकृति के नियम हैं। इनका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिये। जो इन नियमों की अवहेलना करते हैं, वे असाध्य रोगों का शिकार हो जाते हैं।

स्वास्थ्य ही संपत्ति है। स्वास्थ्य ही वास्तव में ऐसी संपत्ति है जिसका लोभ किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सभी के लिए एक बहुमूल्य संपत्ति है। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में समृद्धि नहीं प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य वह स्थिति है, जिसमें मनुष्य अच्छी नींद सोता है, उसका भोजन अच्छी तरह पचता है तथा वह सभी रोगों से मुक्त रहता | जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो सभी अंग जैसे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, वृक्क, यकृत, आँतें आदि समन्वय पूर्वक तथा संतोष जनक ढंग से कार्य करते हैं और नाड़ी की गति सही रहती है, शरीर का तापमान सामान्य रहता है एवं नित्य खुल कर शौच होता है। स्वस्थ मनुष्य सदा मुस्कुराता और हँसता रहता है। वह सदा उत्साहित रहता है। वह अपने नित्य कर्तव्य अत्यंत सहज रूप से करता है। स्वस्थ मनुष्य बिना थके लंबे समय तक कार्य कर सकता है। उसके पास श्रेष्ठ मानसिक एवं शारीरिक क्षमता होती है।

स्वस्थ मनुष्य आवश्यक नहीं कि बलवान् हो, और बलवान् मनुष्य आवश्यक नहीं कि स्वस्थ हो । अत्यंत बलवान् व्यक्ति हो सकता है रोगों से पीड़ित हो । स्वस्थ तथा बलवान् व्यक्ति सबके आकर्षण का केंद्र होता है। वह जिनके भी संपर्क में आता है, उन सभी में स्वास्थ्य एवं शक्ति का विकिरण करता है। शक्ति एवं आकार के द्वारा आप उसके स्वास्थ्य का अनुमान नहीं लगा सकते। एक दुबला-पतला अथवा भारी शरीर वाला व्यक्ति भी बलवान् हो सकता है। आपके भीतर माँसपेशियों की शक्ति के साथ-साथ नाड़ी शक्ति भी होनी चाहिए। शक्तियाँ भी विभिन्न प्रकार की होती है। कुछ लोग भारी वजन उठा सकते हैं। कुछ लोग अत्यधिक गर्मी तथा शीत को सहन कर सकते हैं। कुछ लोग कई दिनों तक उपवास रख सकते हैं। कुछ अपमान तथा आघात सहन कर सकते हैं। कुछ कार को रोक सकते हैं और जंजीरें तोड़ सकते हैं। कुछ लोग लंबी दूरी तक तैर सकते हैं। कई लोगों के पास बहुत अधिक शारीरिक शक्ति होती है, किंतु उनके पास मानसिक शक्ति नहीं होती। एक कठोर शब्द उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है। कुछ लोग प्रचुर शक्ति संपन्न होते हैं, लेकिन वे किसी तीव्र रोग का दर्द सहन नहीं कर सकते। जब वे किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, तो बच्चों की तरह बिलखने लगते हैं। उनके पास थोड़ी सी भी मानसिक शक्ति नहीं होती। कुछ लोग शारीरिक रूप से बलवान् होते हुए भी लोगों की आलोचना से डरते हैं।

जिसके पास शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति है, वह एक आदर्श व्यक्ति है। नैतिक बल शारीरिक बल से श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक शक्ति पृथ्वी पर सर्वोच्च शक्ति है। वह संत अथवा योगी जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है, वह संपूर्ण जगत् को चला सकता है। उसका व्यक्तित्व अद्भुत होता है। गाँधी जी के पास नैतिक शक्ति थी। उन्होंने यह शक्ति अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य के अभ्यास से अर्जित की थी। गाँधी के पास शारीरिक बल तो नहीं था, लेकिन उनके पास मानसिक और आध्यात्मिक बल था। दुबले-पतले शरीर में भी एक शक्तिशाली आध्यात्मिक आत्मा निवास कर सकती है।

आज संसार को अच्छी स्वस्थ माताओं, शक्तिशाली बालकों तथा बालिकाओं की आवश्यकता है। भारत वह भूमि है, जिसने भीष्म, भीम, अर्जुन, द्रोण, अश्वत्थामा, कृप, परशुराम तथा असंख्य पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। वह भूमि जहाँ के असंख्य राजपूत निस्संदेह रूप से निर्भीकता, अतुलनीय शक्ति एवं पराक्रम से सम्पन्न रहे हैं, आज उसी भारत में आप क्या पाते हैं ? आज वहाँ के लोग दुर्बल तथा नपुंसक हो गये हैं। बच्चे बच्चों को जन्म दे रहे हैं। स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना, उपेक्षा हो रही है। देश मर रहा है, पीड़ित है । आज जगत को पराक्रमी, नैतिक और आध्यात्मिक ऐसे अनगिनत सैनिकों की आवश्यकता है जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह से संपन्न हो। जिनके पास स्वास्थ्य और शक्ति है तथा जिनके पास उपरोक्त पाँचों सद्गुण हैं, जिनके पास आत्मज्ञान है, वे ही जगत हेतु सच्ची स्वतंत्रता सुरक्षित कर सकते हैं।

उत्तम स्वास्थ्य आपकी महान् धरोहर है। बिना उत्तम स्वास्थ्य के आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलना कठिन है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक लक्ष्य हेतु भी उत्तम स्वास्थ्य पूर्वापेक्षा है। बिना उत्तम स्वास्थ्य के आप अपने अंतर के जीवन के बृहत सागर की गहराइयों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और न ही जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। उत्तम स्वास्थ्य के बिना आप उपद्रवी इंद्रियों तथा प्रबल मन से संघर्ष नहीं कर सकेंगे।

शुद्ध जल पीने से, शुद्ध पौष्टिक भोजन ग्रहण करने से, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के नियमों का पालन करने से, नियमित व्यायाम करने से तथा प्रातः काल शीतल जल से स्नान करने से, जप तथा ध्यान का अभ्यास करने से, सही जीवन जीने से, सही सोच रखने से, अच्छे कार्य करने से, सही आचरण से, ब्रह्मचर्य के पालन से, नित्य कुछ देर खुली हवा तथा सूर्य के प्रकाश में निवास करने से आपको अद्भुत स्वास्थ्य, बल और जीवनी शक्ति प्राप्त होगी।

सात्विक आहार अथवा अच्छा पौष्टिक आहार एवं पूर्ण आहार लेना, योगासनों का नियमित क्रमबद्ध अभ्यास, सही जीवन जीना, सही सोच रखना तथा सादा जीवन व्यतीत करना, ये सभी उच्च स्तरीय बल तथा जीवनी शक्ति प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षायें हैं। ये सभी वे उत्कृष्ट सिद्धांत हैं, जिनका पालन कर प्राचीन ऋषि और योगी दीर्घायु रहते थे तथा शांति पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, ये सभी वे महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, जिन पर योगका तंत्र आधारित है और इनसे शरीर एवं मन के स्वास्थ्य में पूर्णता की प्राप्ति होती है। ये वे आधार हैं, जिनसे भारत देश अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त कर सकता है।

यदि यौगिक क्रियाओं का नित्य १५ मिनट अभ्यास किया जाये तो आप पूर्ण स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट रहेंगे। आपमें प्रचुर ऊर्जा, पेशी बल तथा नाड़ी शक्ति होगी। आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा तथा आप दीर्घायु

आजकल अनेक प्रकार की व्यायाम की विधियाँ प्रचलित हैं, उनमें से हटयोग श्रेष्ठ है। प्राचीन ऋषियों एवं योगियों ने इसका अभ्यास किया था। यह सर्वाधिक त्रुटि रहित विधि है। इससे मस्तिष्क, माँसपेशियाँ, नाड़ियाँ, शरीर के अंग, ऊतक आदि की मालिश होती है और शक्ति प्राप्त होती है। सभी जीर्ण रोग जड़ से दूर हो जाते हैं। हठयोग की क्रियाओं के अभ्यास से आपको स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन प्राप्त होता है तथा आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त होते हैं। हठयोग में क्रियाओं का क्रमबद्ध अभ्यास आता है। इसमें षट्कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध तथा ध्यान एवं धारणा की क्रियायें सनिहित हैं।

आसन भौतिक शरीर से सम्बद्ध हैं। ये शरीर को दृढ़ एवं स्थिर रखते हैं। बंध प्राण से सम्बद्ध हैं। जो बाँधता है, वह बंध है। ये प्राण को ऊपर नहीं जाने देते और अपान को नीचे नहीं जाने देते। ये प्राण तथा अपान को बाँधते हैं, मिलाते हैं तथा इस संयुक्त प्राण और अपान को सुषुम्ना के साथ भेजते हैं। मुद्रायें मन के साथ संबद्ध हैं। ये आत्मा के साथ मन को बंद कर देती हैं। ये मन को विषयों की ओर नहीं भागने देतीं। ये बहिर्गामी मन को हृदय गुहा में आत्मा की ओर निर्दिष्ट करती हैं तथा इसे वहाँ स्थिर करती हैं। किंतु सभी क्रियाओं का संयुक्त अभ्यास आवश्यक है।

इस पुस्तक का प्रथम अध्याय प्रमुख आसनों के बारे में व्यवहृत है। स्वास्थ्य तथा शक्ति के लिए मैंने २० आसनों का वर्णन किया है। आसनों की प्रकृति एवं लाभ के अनुसार ये ८ समूहों में विभाजित किये गये हैं। ८ वें समूह में ध्यान हेतु सर्वश्रेष्ठ ४ आसनों का वर्णन किया गया है। अध्याय २ में प्राणायाम की विधियाँ वर्णित हैं। प्राणायाम के अभ्यास से फेफड़ों में रक्त परिसंचरण में वृद्धि होती है और नाड़ियों की शुद्धि होती है।

तीसरे अध्याय में आपको मुद्राओं तथा बंधों की जानकारी मिलेगी। अंत में मैंने कुंडलिनी, इसके जागरण, धारणा, स्वास्थ्य तथा दीर्घायु के बारे में महत्वपूर्ण लेख दिये हैं। इसके पश्चात् आपको नित्य अभ्यास हेतु आसनों का समूह दिया गया है। प्रत्येक समूह से आपको अपने स्वभाव, क्षमता एवं उपलब्ध समय के अनुसार एक या दो आसन चुन लेने चाहिए। यदि आप प्रत्येक समूह से एक आसन भी चुन लें तथा प्रतिदिन १५ मिनट भी इसका अभ्यास करें, तो भी आपके शरीर का सम्पूर्ण विकास होगा।

आप सभी को योगाभ्यास एवं ऋषियों के आशीर्वाद से उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, उच्चस्तरीय बल तथा जीवनी शक्ति प्राप्त हो!

-स्वामी शिवानंद

प्रार्थना

हे देवी माँ, हे सर्पिणी कुंडलिनी शक्ति !

हमारे हृदय में वास करने वाली !

आप साढ़े तीन कुंडल मारे हुए, मूलाधार में सोई हुई हैं।

आप ही साकार और निराकार हैं।

आप ही सगुण और निर्गुण हैं।

आप ही स्रोत और अवलंबन हैं।

आप कण-कण में विद्यमान हैं।

वेद आपका गुणगान करते हैं।

संत आप पर ध्यान करते हैं।

योगी आपका ध्यान करते हैं।

भक्त आपकी पूजा करते हैं।

आप गहन हैं।

आप अबोधगम्य है।

आप अविचल हैं।

आप अचिंतनीय हैं।

भक्त आपकी पूजा करते हैं।

हमारे नेत्र आपको ही देखें।

अब हमारी जिहा आपका ही गुणगान करे।

अब हमारे हाथ आपके ही लिए कार्य करें।

अब हमारे मन आप पर ही द्रढ़ रहें।

अब मैं सहस्रार में ही लीन रहूँ ।

अब मेरी सुषुम्ना का द्वार खुल जाये ।

अब मेरी कुंडलिनी जाग्रत हो जाये।

अब मैं हठयोग के अमृत का पान करूँ

अब मैं समाधि प्राप्त करूँ।

अब मेरे प्राण अपान के साथ एक हो जायें।

अब मुझे केवल कुंभक प्राप्त हो, और मुझे आपके साथ एक होने दें।

हठयोग की महिमा

भैया, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करो,

स्वास्थ्य के बिना तुम कैसे जियोगे ?

स्वास्थ्य के बिना कैसे अर्जन करोगे?

स्वास्थ्य के बिना तुम कैसे आगे बढ़ोगे?

हठयोग से स्वास्थ्य प्राप्त करके,

ह का ठ से मिलन करके,

चंद्रमा का सूर्य के साथ मिलन करके,

प्राण का अपान के साथ मिलन करके,

सहस्रार में अमृत का पान करो,

और अमर धाम में निवास करो,

हठ एवं राजयोग अभिन्न हैं,

जहाँ हठयोग समाप्त होता है,

वहाँ राजयोग प्रारंभ होता है।

हठयोग आपको निर्विकल्प समाधि लिए तैयार करता है।

हठयोग के बिना सफलता नहीं,

हठयोग के बिना समाधि नहीं,

हठयोग के बिना वीर्य नहीं,

हठयोग के बिना स्वास्थ्य नहीं,

हठयोग के बिना सौंदर्य नहीं,

हठयोग के बिना दीर्घायु नहीं,

अभ्यास आरंभ करने के पहले गणेश जी को प्रणाम करें,

आसनों के राजा शीर्षासन का अभ्यास करें और

सभी रोगों को दूर करें,

सर्वांग आसन के अभ्यास से थायराइड ग्रंथि का विकास करें,

और पश्चिमोत्तानासन द्वारा

भोजन का पाचन करें,

मयूरासन से विष भी पच जाता है।

अर्ध मत्स्येंद्र आसन रीढ़ को लचीली बनाता है।

भुजंग, शलभ और धनुर आसन के अभ्यास से

शौच खुल कर होता है।

तथा ये कब्ज को समूल नष्ट कर देते हैं।

शीर्ष, सर्वांग आसन द्वारा वीर्य का संरक्षण करें

और स्वप्न दोष से बचें।

शवासन में माँसपेशियों को

विश्राम प्रदान करें।

आगे झुकने और पीछे मुड़ने वाले

आसनों की उपेक्षा न करें,

यदि आप चहुंमुखी विकास चाहते हैं,

तो रीढ़ को मोड़ने की उपेक्षा न करें।

पश्चिमोत्तानासन से पेट की चर्बी कम होती है।

हलासन से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है।

वज्रासन से आलस्य निश्चित रूप से दूर होता है,

और मत्स्यासन से सर्वांग आसन के प्रभाव में वृद्धि होती है।

प्राणायाम से सभी रोग दूर होते हैं

एवं जठराग्नि में वृद्धि होती है।

हलका सा कुंभक दीर्घायु तथा शक्ति

स्फूर्ति एवं जीवनी शक्ति प्रदान करेगा

और कुंडलिनी का जागरण करेगा।

शीतली मस्तिष्क एवं शरीर को शीतल करता है,

तथा रक्त को शुद्ध करता है।

भस्त्रिका अस्थमा और कब्ज को दूर करेगा।

बंध त्रय आपको सुंदर बना सकता है।

प्रातःकाल अभ्यास हेतु अति अनुकूल है।

आसन से प्रारंभ करें, फिर प्राणायाम करें।

प्रतिदिन आसन, प्राणायाम हेतु १५ मिनट व्यय करें।

यह आपको स्वस्थ रखने हेतु पर्याप्त है।

अपने अभ्यास में नियमित रहें,

अंत में थोड़ा दूध पिएं,

स्नान हेतु १ घंटे प्रतीक्षा करें।

भोजन एवं निद्रा में संयमित रहें।

गर्म कढ़ी, प्याज का त्याग करें।

आसनों का अभ्यास खाली पेट करें।

विषय-सूची

समूह १ : सिर के बल किये जाने वाले आसन

समूह २ : शरीर को आगे की ओर मोड़ने वाले आसन

समूह ३ : शरीर को पीछे की ओर मोड़ने वाले आसन

समूह ४ : बगल की ओर झुकने वाले आसन

समूह ५ : मेरुदंड को मोड़ने वाले आसन

२. कुंडलिनी का जागरण कैसे करें?

५. ब्रह्मचर्य द्वारा जीवन में वृद्धि

शरीर के संपूर्ण विकास के लिए आसन

बीस महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक नियम

अध्याय १

आसन

समूह १ : सिर के बल किये जाने वाले आसन

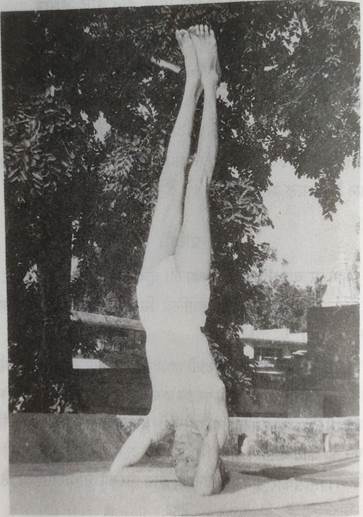

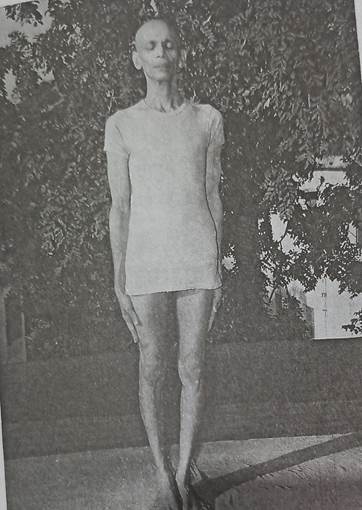

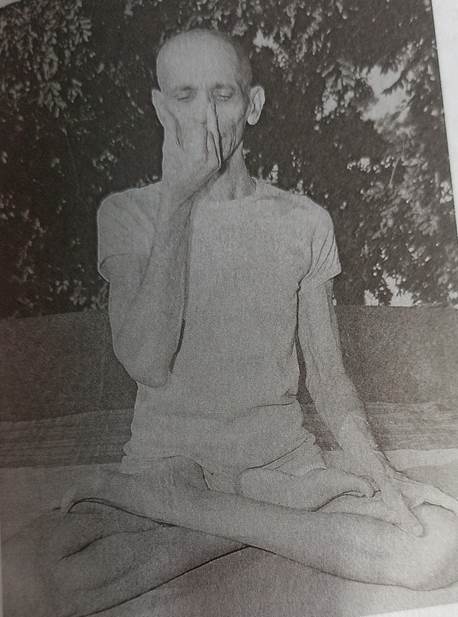

१. शीर्षासन

शीर्षासन सभी आसनों का राजा है। इस आसन के अभ्यास से आपको अधिकतम शारीरिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होंगे। संस्कृत में 'शीर्ष' का अर्थ है सिर। चूँकि इस आसन में अभ्यासी सिर के बल खड़ा रहता है, इस कारण इसे शीर्षासन कहते हैं। इसका अन्य नाम कपाली आसन है (कपाल अर्थात सिर)।

प्रविधि

भूमि पर चारवर्ती कंबल बिछा लें। चूंकि इस आसन में सारे शरीर का भार सिर के ऊपर रहता है, इसलिये सिर के नीचे कंबल का होना आवश्यक है।

घुटनों के बल बैठ जायें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। फंसी हुई उंगलियों को भूमि पर इस प्रकार रखें कि हाथ सिर के शीर्ष भाग के पास रहें इस समय कोहनियाँ सारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिये आधार का कार्य करेंगी। निम्न चित्र के द्वारा आप देख सकेंगे कि फंसी हुई उंगलियाँ किस प्रकार भूमि पर रखनी हैं, इनसे सिर को आधार मिलता है।

अब अपने सिर का शीर्ष भाग हाथों के बीच रखें और उंगलियों को फंसा लें। शरीर को ऊपर उठायें और घुटनों को अपने सीने के पास लायें ।

पंजे भूमि को स्पर्श करेंगे, इस स्थिति से आपको धीरे-धीरे पंजों को भूमि से ऊपर उठाने का प्रयत्न करना है २, ३ बार में आप शरीर को संतुलित करने की कला सीख जायेंगे। आप दीवार के सहारे इस आसन को सफलता पूर्वक सीख सकेंगे। हाथों और सिर को दीवार के पास रखें और अपने पैरों को दीवार के सहारे ऊपर की ओर ले कर जायें। अपने पैरों को दीवार से दूर करने का प्रयास करें। इस विधि से आप शरीर को संतुलित करने की विधि सीख सकेंगे। आप अपने मित्र से भी अपने पैरों को पकड़ने के लिए कह सकते हैं। यह देखने के लिए कि आप स्वयं स्थिर रह सकते हैं या नहीं, वह आपके पैरों को कभी-कभी छोड़ भी सकता है।

जब आप आसन में रुके हों, तो सदा नासिका से श्वाँस लें, कभी भी मुँह से श्वाँस न लें। कुछ दिनों तक आपको नासिका से श्वाँस लेने में कष्ट का अनुभव होगा, फिर आपको सरल लगने लगेगा।

यदि आपको इस प्रकार कठिनाई का अनुभव हो तो आप हथेलियों को भूमि पर भी रख सकते हैं। कुछ समय बाद आप पूर्व वाली विधि अपना सकते हैं। आसन के समाप्त हो जाने पर आप थोड़ी देर तक सीधे खड़े रहें। और अगला आसन प्रारंभ करने के पहले कुछ देर विश्राम करें। ऐसा करने से आपका रक्त संचरण सही रहेगा। कुछ लोग इस आसन में एक साथ तीन घंटे तक रुक सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इस आसन को अधिक लंबे समय तक न करें। जब आप आसन कर रहे हों तो इष्ट मंत्र का जप भी कर सकते हैं।

लाभ

इस आसन में सम्पूर्ण शरीर उल्टा हो जाता है, इस कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण महाधमनी, गले की धमनी, अनुजत्रिक धर्मनी आदि शुद्ध रक्त से भर जाती हैं। मात्र इसी आसन में मस्तिष्क को शुद्ध रक्त की आपूर्ति होती है। बारह जोड़ी कपालीय नाड़ियों, मेरुरज्जु, ३१ जोड़ी मेरु नाड़ियों तथा संवेदी तंत्र को पर्याप्त पोषण प्राप्त होता है। नाड़ियों, नेत्रों, नासिका, गले तथा कानों के समस्त दोष इस आसन के अभ्यास से दूर हो जाते हैं। यह एक शक्तिशाली नाड़ी शक्ति प्रदायक इससे संपूर्ण नाड़ी तंत्र की मालिश होती है एवं पोषण मिलता है। सभी शिराओं का रक्त चूँकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाता है, इसलिए उनको गुरुत्वाकर्षण बल से सहायता मिलती है। और शिराओं तथा उनके कपाटों को विश्राम प्राप्त होता है। इसी कारण यह वेरीकोज वेन्स रोग के उपचार में सहायता करता है।

यह ब्रह्मचर्य पालन में बहुत सहायक है। इससे वीर्य शक्ति ओज़ में परिणित हो जाती है और मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होती है, इस ओज़ शक्ति का उपयोग ध्यान हेतु होता है। इसे यौन शुद्धिकरण भी कहते हैं। स्वप्न दोष से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से बड़ा आराम मिलता है। शीर्षासन के उपरांत ध्यान करने से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इस आसन में आप अनाहत नाद स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं।

शीर्षासन शक्ति में वृद्धि करता और जीवन देता है। यह सभी रोगों की राम बाण औषधि है। यह शक्तिशाली रक्त शोधक है। इसके अभ्यास से झुर्रियाँ तथा सफेद बाल अदृश्य हो जाते हैं। यह यकृत, प्लीहा, फेफड़ों तथा जननांगों एवं उत्सर्जक अंगों से सम्बंधित समस्त रोगों को दूर करता है। यह बहरापन, मधुमेह, बवासीर, पायरिया, कब्ज आदि रोगों को दूर करता है। इससे पाचन शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है। यह स्त्रियों के लिए भी अति उत्तम है। किंतु मासिक धर्म एवं गर्भधारण के समय इसे करना ठीक नहीं है। इसके अभ्यास से नपुंसकता समाप्त हो जाती है तथा स्मरण शक्ति में अद्भुत रूप से वृद्धि होती है। वकीलों, विचारकों ने इसे बड़ा उपयोगी पाया है। इसको करते समय यदि आप श्वाँस पर ध्यान देंगे तो पायेंगे कि यह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जा रही है। यह आसन स्वाभाविक रूप से प्राणायाम हेतु प्रेरित करता है और यह मूलाधार में स्थित कुंडलिनी के जागरण करता है।

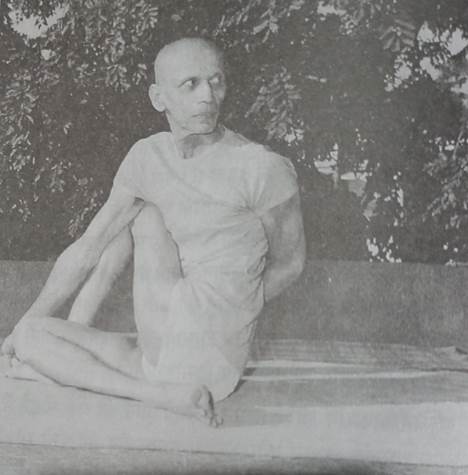

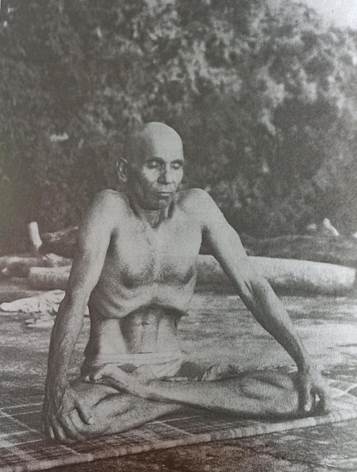

२. ऊर्ध्व पद्मासन

यदि आप शीर्षासन अच्छी तरह से कर सकते और इसमें अपने शरीर का संतुलन बनाये रख सकते हैं, तो आप ऊर्ध्व पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप शीर्षासन में खड़े हों, तब धीरे से बायें पैर को मोड़ें और दाँय जाँघ पर रख दें, इसी प्रकार दायें पैर को मोड़ें और बाँय जाँघ पर रख दें। इस प्रकार पद्मासन बन जायेगा ।

यदि आप बैठ कर पद्मासन कर सकते हैं तो आप ऊर्ध्व पद्मासन हेतु प्रयत्न कर सकते हैं। आपको यह आसन अत्यंत सावधानी पूर्वक तथा धीरे-धीरे करना चाहिए। वह व्यायामी जो पैरेलल बार अथवा भूमि पर संतुलन कर सकता है, वह इस आसन को सरलता से कर सकता है। प्रारंभ में इस आसन में १५ सेकेंड तक रुकें, फिर पद्मासन को खोल दें। इसके बाद कुछ सेकेंड तक शीर्षासन में रुकें, फिर धीरे-धीरे पैरों को नीचे लायें। जैसा कि शीर्षासन में पूर्व में निर्देश दिया गया है, आसन समाप्त होने पर थोड़ी देर तक सीधे खड़े रहें। इससे रक्त का परिसंचरण संतुलित हो जायेगा। शीर्षासन के सभी लाभ इससे प्राप्त होते हैं। जो इसका अभ्यास करता है, उसका शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रहता है।

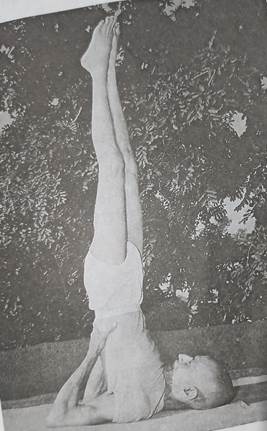

३. सर्वांग आसन

सर्वांग का अर्थ है-सभी अंग। यह नाम बतलाता है कि यह सभी अंगों से सम्बद्ध है। यह एक अनूठा आसन है जो कि संपूर्ण शरीर को नवजीवन प्रदान करता है।

प्रविधि

भूमि पर मोटा कंबल बिछा लें। पीठ के बल लेट जायें। धीरे-धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठायें। पेट, जाँघ तथा पैरों को बिल्कुल सीधे उठायें। कोहनियों को भूमि पर दृढ़ता से लगाये रखें और पीठ को दोनों हाथों से सहारा दें। पैरों को तब तक उठायें जब तक कि वे सीधे लम्बवत न हो जायें। ठोड़ी से सीने पर दबाव दें। यह जालंधर बंध है। जब आप यह आसन कर रहे हों, तो आपकी गर्दन, सिर का पिछला भाग और कंधे भूमि को स्पर्श करने चाहिये। धीरे-धीरे श्वाँस लें तथा गले में स्थित थायराइड ग्रंथि का ध्यान करें। शरीर को आगे-पीछे न जाने दें। जब आसन समाप्त हो जाये तो पैरों को बड़ी सावधानी से धीरे-धीरे नीचे लायें, झटका नहीं लगना चाहिए। आसन को अत्यंत सुंदर ढंग से करें। इस आसन में आप हाथों के सहारे खड़े रहते हैं। और आपका सम्पूर्ण भार कंधों पर रहता है। इसके तुरंत बाद मत्स्यासन का अभ्यास करना चाहिए जिससे आप सर्वांग आसन के अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस आसन में प्रारंभ में मात्र दो ही मिनट रुकें, फिर इस अवधि को धीरे-धीरे ३० मिनट तक बढ़ायें।

लाभ

जिस प्रकार शीर्षासन संपूर्ण तंत्रिका तंत्र की मालिश करता है, उसी प्रकार सर्वांग आसन (अवटु ग्रंथि) थायराइड ग्रंथि का विकास करके संपूर्ण शरीर तथा इसके कार्यों में सहयोग करता है। अवटु (थायराइड) ग्रंथि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इस आसन में इस ग्रंथि को रक्त की अच्छी आपूर्ति होती है । स्वस्थ अवटु ग्रंथि (थायराइड) का अर्थ है—शरीर के परिसंचरण, श्वसन तथा सभी तंत्रों का सही ढंग से कार्य करना ।

यह आसन अवटु ग्रंथि (थायराइड) की आधुनिक चिकित्सा का अच्छा स्थानापन्न है यह आसन कुष्ठ रोग को दूर करता है। उपचार की अवधि में रोगी को मात्र दूध पर निर्भर रहना होता है। दूध अवटु ग्रंथि को पर्याप्त मात्रा में इसका रस स्रवित करने में सहायता करता है, जिससे कि प्रकृति को अपने जीर्णोद्धार एवं पुनर्जीवन के कार्यों में सहायता मिल सके। यदि रोगी प्रातः - सायं सूर्य स्नान करे तो वह शीघ्र स्वस्थ होता है।

यह आसन वृद्धावस्था को नष्ट करता है तथा मनुष्य को सदा युवा रखता है। यह स्वप्न दोष को प्रभावकारी ढंग से रोकता है। यह अजीर्ण, कब्ज, एपेंडिसाइटिस एवं अन्य आमाशय सम्बन्धी रोगों तथा वेरिकोज वेन्स को दूर करता है। यह नाड़ियों की जड़ों को अधिक मात्रा में रक्त की आपूर्ति करता है। यह आसन रक्त को मेरुदंड में केंद्रित करता है तथा इसका पोषण करता है।

इस आसन में मेरुमूल पर्याप्त मात्रा में रक्त खींचते हैं। यह मेरुदंड को लचीला रखता है। रीढ़ का लचीलापन अर्थात चिर यौवन। यह हड्डियों को असमय कड़ा होने से रोकता है। सर्वांग आसन कुंडलिनी को जगाता है तथा जठराग्नि को बढ़ाता है।

यह आसन आपको दृढ़ करेगा तथा आपको नवीन बल और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यह एक आदर्श आसन है। कई लोगों ने मुझे इसके अद्भुत और रहस्यमय लाभदायक परिणामों को बताया है। जब आपके पास अधिक आसन करने का समय न हो तो आप बिना चूके सर्वांग आसन के साथ-साथ शीर्षासन और पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें। यह आपके डाक्टर के बिल को भी बचायेगा।

समूह २ : शरीर को आगे की ओर मोड़ने वाले आसन

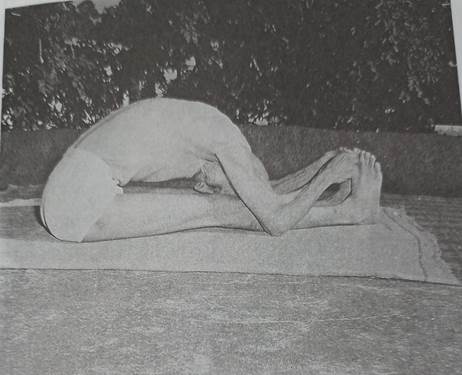

४. पश्चिमोत्तानासन

प्रविधि

भूमि पर कंबल बिछा लें और इसके ऊपर पीठ के बल लेट जायें। धीरे-धीरे उठ कर बैठ जायें। अब श्वाँस को बाहर निकालें और तब तक आगे की ओर झुकें जब तक कि आप दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को न पकड़ लें। धीरे-धीरे आगे की ओर झुकते जायें। आप चित्र में बताये अनुसार अपने चेहरे को घुटनों के मध्य ला सकते हैं। इस आसन में ५ मिनट तक रुकें तथा धीरे-धीरे लेट जायें। अब आप श्वाँस भीतर ले सकते हैं। इसे ३ या ४ बार दोहराएँ ।

जिनको पूर्ण पश्चिमोत्तानासन करने में कठिनाई का अनुभव होता है, वे अर्ध पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। इसके लिए एक पैर दूसरे पैर की जाँघ के पास रखें और दूसरे पैर को सीधा रखें, अब झुक कर इसके पंजे को पकड़ें। अब यही दूसरे पैर से भी करें। कुछ समय बाद रीढ़ लचीली होने पर आप पूर्ण पश्चिमोत्तानासन कर सकेंगे।

लाभ

यह एक अद्भुत आसन है। यह श्वाँस को ब्रह्मनाड़ी (सुषुम्ना) से प्रवाहित करता है तथा जठराशि बढ़ाता है। इसके अभ्यास से पेट की सभी माँसपेशियाँ प्रभावशाली ढंग से सिकुड़ती है। यह पेट की चर्बी को कम करता है। यह मोटापे तथा तिल्ली एवं यकृत की वृद्धि के निवारण हेतु विशेष लाभप्रद है। यह पेट हेतु शक्तिदायक आसन है। यह आसन पेट के अंगों जैसे वृक्क, यकृत, अग्न्याशय को उत्तेजित करता है। यह आँतों की क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है तथा कब्ज को दूर करता है। यह बवासीर को ठीक करता है और मधुमेह को रोकता है। यह आसन नाक्चुरल एमिषन (रात को सोते समय मूत्र की असंयति) हेतु अच्छा प्रतिरोधक है। यह शरीर के पश्च भाग की माँसपेशियों को पर्याप्त शक्ति प्राप्त होती है। इसके अभ्यास से अधिजठरीय नाड़ियाँ, आमाशय, कटि की नाड़ियाँ तथा संवेदी तंत्र अच्छी स्थिति में रहते हैं ।इसके अभ्यास से से रीढ लचीली होती है । जिससे कि स्थायी यौवन स्थापित होता है । हलासन तथा पश्मिोत्तानासन रीढ़ को आगे की ओर सही ढंग से मोड़ते है ।

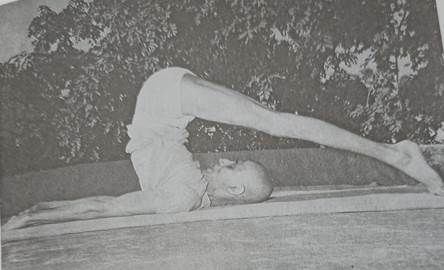

५. हलासन

जब यह आसन प्रदर्शित किया जाता है, तो हल की भाँति दिखाई देता है ।

प्रविधि

दरी के ऊपर पीठ के बल लेट जायें, हथेलियों को भूमि की ओर रखते हुए दोनों हाथों को जाँघों के पास रखें। पैरों को मोड़े बिना, धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठायें। हाथों को भूमि पर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रखे रहें । जाँघों तथा कमर का भाग ऊपर की ओर उठायें और पंजों को तब तक नीचे लायें, जब तक कि पंजे सिर के पीछे भूमि को स्पर्श न कर लें। घुटनों को बिलकुल सीधे और पास-पास रखें ।

इस आसन का एक और प्रकार है। जब पंजे भूमि को स्पर्श करें, तो हाथों से पंजे पकड़ लें। यह भी एक अच्छा प्रकार है, अथवा आप अगले उदाहरण में बताए अनुसार भी हाथ रख सकते हैं। इसे ३ या ४ बार कर सकते हैं। आध्यात्मिक लाभ हेतु आपको इस आसन में लम्बे समय तक रुकना चाहिए ।

लाभ

हालांकि भुजंग, शलभ और धनुर आसन में गहरी और सतही माँसपेशियाँ पूरी तरह खिंचती हैं और शिथिल होती हैं, लेकिन हलासन में पीठ की जो माँसपेशियाँ पूरी तरह खिंचती और शिथिल होती हैं, वे रीढ़ को स्वस्थ रखने के लिए उत्तरदायी हैं।

इसके अभ्यास से पेट की माँसपेशियाँ शक्तिशाली रूप से संकुचित होती हैं और दृढ़ बन जाती हैं। इस आसन में संपूर्ण मेरुदंड पीछे की ओर खींचा जाता है, जिससे कि इससे जुड़ी प्रत्येक कशेरुका एवं अस्थि बंधन को प्रचुर मात्रा में रक्त मिलता है और वह दृढ़ हो जाता है। इसके अभ्यास से रक्त की अत्यधिक आपूर्ति होती है और सभी ३१ जोड़ी मेरुनाड़ियों एवं संवेदी तंत्र को पोषण मिलता है तथा उनकी अच्छी मालिश होती है। यह आसन रीढ़ की हड्डी के शीघ्र अस्थिकरण को रोकता है और इसके अभ्यास से मेरुदंड इतना लचीला हो जाता है कि इसको एक कैनवास के टुकड़े की तरह मोड़ा और लपेटा जा सकता है। वह जो इस आसन का अभ्यास करता है। वह अत्यंत फुर्तीला, दीर्घायु तथा ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। यह आसन मेरु नाड़ियों, संवेदी नाड़ी तंत्र, पीठ की माँसपेशियों और कशेरुकाओं की हड्डियों का पोषण करता है । अनेक प्रकार के पेशीशूल, कटिशूल, गले का दर्द तथा स्नायुशूल इसके अभ्यास ये ठीक हो जाते हैं। मोटापा, कब्ज, गुल्म तथा यकृत और प्लीहा के सभी रोग इससे दूर हो जाते हैं ।

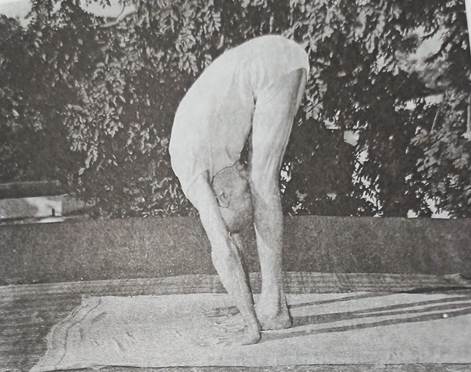

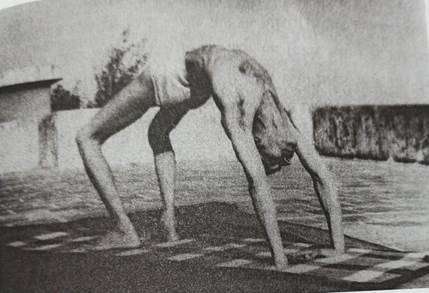

६. पादहस्तासन

इसे खड़ा पश्चिमोत्तानासन भी कह सकते हैं। संस्कृत में पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ ।

प्रविधि

सीधे खड़े हो जायें। अपने दोनों हाथ ऊपर करें और पूरी तरह श्वाँस भीतर लें। फिर धीरे-धीरे श्वाँस को बाहर निकालें। इस समय शरीर को तब तक नीचे झुकायें जब तक कि हाथ पंजों तक पहुँच जायें और नासिका घुटनों को स्पर्श करने लगे। घुटनों को दृढ़ और सीधे रखें। पैरों को न मुड़ने दें। ऊपर उठे हुए हाथों को सारे समय यहाँ तक कि शरीर को झुकाते समय भी कानों से स्पर्श करना चाहिए। आप पंजों को पकड़े भी रह सकते हैं। धीरे-धीरे अभ्यास से आप अपने दोनों हाथों को भूमि पर दृढ़ता से जमाए रख कर सिर को दोनों घुटनों से स्पर्श कर सकेंगे। इस आसन में ५ सेकेंड तक रुकें, इसके बाद धीरे से अपने शरीर को उठायें और खड़े हो जायें ।

जब आप आप अपने शरीर को उठायें तब आप धीरे-धीरे श्वाँस ले सकते हैं। इसकी ४ बार पुनरावृत्ति करें। कंधों की माँसपेशियों के कड़े होने और पेट के मोटे होने के कारण आप अधिक देर तक पंजों को पकड़े न रह सकते हों, तो घुटनों को थोड़ा सा झुका लें। पंजों को पकड़ लेने के बाद पैरों को सीधे और कड़े कर लें।

लाभ

इस आसन से पश्चिमोत्तानासन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अभ्यास से रीढ़ लचीली और लंबी होती है। आपकी लंबाई बढ़ाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ आसन है। इसके अभ्यास से पेट के ऊपर की चर्बी अदृश्य हो जाती है और शरीर हलका हो जाता है। मोटापा कम करने तथा सुंदर शरीर बनाये रखने के लिए यह आसन स्त्रियों के लिए अत्यधिक अनुकूल है। आपको इस आसन को करने के बाद बहुत अधिक शक्ति का अनुभव होगा। क्योंकि इसके अभ्यास से तमोगुण का निवारण होता है और इस कारण शरीर हल्का हो जाता है।

समूह ३ : शरीर को पीछे की ओर मोड़ने वाले आसन

७. मत्स्यासन

संस्कृत में 'मत्स्य' का अर्थ है, मछली। इस आसन में व्यक्ति जल के ऊपर मछली की भाँति तैरता रह सकता है।

प्रविधि

भूमि पर कंबल बिछा लें और पैर फैला कर बैठ जायें। सीधे पाँव को मोड़ें और एड़ी को बाँयीं जाँघ के जोड़ के ऊपर रख दें। फिर बाँयें पैर को मोड़ें और इसे दाँय जाँघ के जोड़ के ऊपर रख दें। यह पद्मासन है।

इसके बाद पीठ के बल लेट जायें। पद्मासन को भूमि से न उठने दें। कोहनियों अथवा हाथों को भूमि पर टिकायें। अब धड़ और सिर को उठायें। और पीठ को अच्छी तरह झुका कर सिर के शीर्ष भाग को भूमि पर टिकायें। तत्पश्चात् हाथ से पंजों को पकड़ें। यह मत्स्यासन है। इसे सर्वांगासन के तुरंत बाद करना चाहिए। इस आसन में २ या ३ मिनट तक अथवा जितनी देर आप सर्वांगासन करें उससे आधी देर तक रुकें। इसके बाद हाथों की सहायता से सिर को धीरे-धीरे सीधा कर लें। धीरे से बैठ जायें और पद्मासन खोल दें।

जो लोग मोटे होने के कारण पद्मासन नहीं कर सकते, वे मात्र घुटनों से पैरों को मोड़ कर इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको गर्दन मोड़ने में तथा सिर का शीर्ष भाग भूमि पर लगाने में तकलीफ हो तो आप अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जा सकते हैं। हाथों को कोहनियों के पास रखें और सिर को हाथों के ऊपर रखें। इस आसन में आप जल पर तैर सकते हैं।

लाभ

यह आसन देर तक सर्वांग आसन करने से उत्पन्न ग्रीवा क्षेत्र की ऐंठन तथा कड़ेपन को दूर करता है। मत्स्यासन गर्दन तथा कंधों की मालिश करता है। सर्वांगासन गर्दन को आगे की ओर अच्छी तरह मोड़ता है, जब कि मत्स्यासन में गर्दन पीछे की ओर मुड़ती है। यह सर्वांग आसन का पूरक आसन है। मत्स्यासन में भी अवटु ग्रंथि तथा परा अवटु ग्रंथि को रक्त की अच्छी आपूर्ति होती है। इससे कमर, पीठ तथा गर्दन शक्तिशाली होती हैं। चूँकि इस आसन में स्वर यंत्र तथा श्वाँस नली अच्छी तरह खुल जाती है, इसलिए अभ्यासी खुल कर तथा गहरी श्वाँस ले सकता है। फेफड़ों का ऊपरी भाग जो कि हँसली के ठीक पीछे स्थित है उसे उचित मात्रा में ताजी हवा और प्राण वायु की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है। गर्दन तथा पृष्ठ क्षेत्र की नाड़ियों को रक्त की अच्छी आपूर्ति होने से उनका पोषण होता है तथा उनकी सही ढंग से मालिश होती है। इसके अभ्यास से अंतःस्रावी ग्रन्थियाँ, मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि एवं पीनियल ग्रंथि उत्तेजित होती हैं तथा उनकी मालिश भी होती है। ये ग्रंथियाँ शरीर के क्रिया विज्ञान सम्बन्धी कार्यों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस आसन में उदर की माँसपेशियाँ खिंचती हैं, इस कारण यह आसन कब्ज दूर करता है तथा पेट के सभी अंगों की मालिश करता है ।

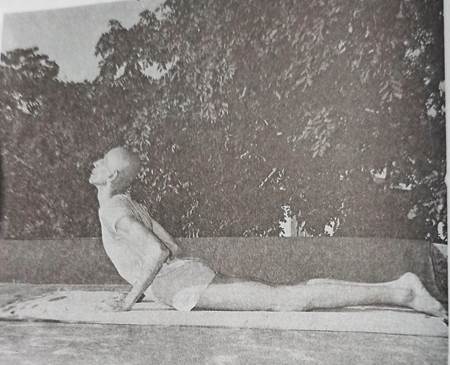

८. भुजंग आसन

जब यह आसन पूर्ण रूप में किया जाता है तो यह फन फैलाये नाग की भाँति दिखाई देता है। इसीलिए इसका नाम भुजंग आसन है।

प्रविधि

कंबल के ऊपर पेट के बल लेट जायें। सभी माँसपेशियों को पूरी तरह ढीली छोड़ दें। दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे रखें। सिर तथा शरीर के ऊपरी भाग को धीरे-धीरे ऊपर उठाये जिस प्रकार नाग अपना फन उठाता है। मेरुदंड को अच्छी तरह मोड़ें। शरीर को अचानक झटके से न उठायें। इसे थोड़ा-थोड़ा उठायें जिससे कि आप वास्तव में एक-एक कशेरुका को मोड़ सकेंगे और दबाव धीरे-धीरे नीचे की ओर जायेगा। नाभि से ले कर नीचे पंजों तक का भाग भूमि से स्पर्श करता रहेगा। आसन में १५ मिनट तक रुकें। फिर सिर को धीरे-धीरे नीचे ले कर आयें। आप इसे ६ बार दोहरा सकते हैं।

सभी पश्चिमी लोगों ने सर्वसम्मति से रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन के महत्व को स्वीकार किया है। रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन का अर्थ है— व्यक्ति का स्वास्थ्य, जीवनी शक्ति और यौवन । इससे पीठ की गहरी और सतही माँसपेशियों की अच्छी मालिश होती है। यह आसन अत्यधिक श्रम के कारण उत्पन्न दर्द को दूर करता है। इसके अभ्यास से पेट की माँसपेशियाँ खिचती हैं जिससे वे शक्तिशाली हो जाती हैं। पेट का भीतरी दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है और कब्ज दूर हो जाता है। इसके अभ्यास से पेट के सभी अंगों की अच्छी मालिश होती है।

इसके अभ्यास से प्रत्येक कशेरुका तथा इसके अस्थि बंधन पीछे की ओर खिंचते हैं और उन्हें रक्त की पूर्ण आपूर्ति होती है। यह शरीर की गर्मी बढ़ाता है तथा रोगों को नष्ट करता है। इससे भूख भी अच्छी लगती है। स्त्रियों के अंडाशय तथा गर्भाशय की मालिश के लिये यह विशेष रूप से उपयोगी है। यह एक शक्तिशाली शक्ति वर्धक है। यह अनावर्त, कष्टावर्त, प्रदर रोग तथा अन्य गर्भाशय तथा डिम्बग्रंथि सम्बंधी रोगों को दूर करता है।

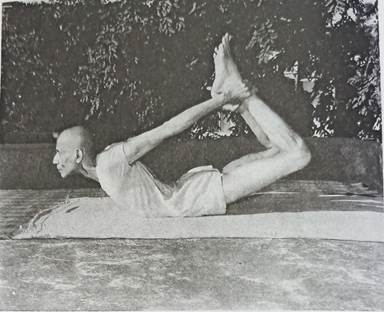

९. धनुरासन

जब यह आसन किया जाता है तो यह धनुष जैसा दिखाई देता है। 'धनुर' अर्थात धनुष । खिंचे हुए हाथ और पैर धनुष की कमान को अभिव्यक्त करते हैं और शरीर तथा जाँघें धनुष को अभिव्यक्त करते हैं।

प्रविधि

कंबल के ऊपर पेट के बल लेट जायें। माँसपेशियों को ढीला छोड़ दें। घुटनों को मोड़ कर पैरों को जाँघों के ऊपर मोड़ें। सिर और सीने को उठायें। दाँयें टखने को दाँयें हाथ से तथा बाँये टखने को बाँयें हाथ से दृढ़ता से पकड़े। हाथों और पैरों को खींच कर सिर, शरीर तथा घुटनों को उठायें जिससे कि शरीर का संपूर्ण भार पेट पर आ जाये। इसको करने पर रीढ़ धनुष के आकार में मुड़ जाती है। हाथों और कोहनियों को सीधी और दृढ़ रखें और पैरों को अच्छी तरह खींचें जिससे आप सीने को उठा सकें। घुटनों को पास-पास रखें। कुछ देर इसी स्थिति में रहें, तत्पश्चात् शरीर को ढीला छोड़ दें। आप कुंभक करें अथवा सामान्य रूप से श्वाँस लें। यहाँ तक कि दुबले व्यक्ति भी इस आसन को सुंदर ढंग से कर सकते हैं ।

आसन को झटके से न करें। धनुरासन भुजंगासन का पूरक आसन है। जब हम टखनों को पकड़ लेते हैं तो हम इसे भुजंग और शलभ आसन का संयोजन भी कह सकते हैं। भुजंग, शलभ और धनुरासन एक लाभदायक संयोजन है। ये सदा एक साथ किये जाते हैं। ये आसनों का एक समूह निर्मित करते हैं। धनुरासन को ३, ४ बार दोहराया जा सकता है।

लाभ

इस आसन को देखने से लगता है कि यह भुजंग और शलभ आसन का संयुक्त रूप है । शलभ और भुजंग आसन के सभी लाभ धनुरासन में बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसके अभ्यास से पीठ की माँसपेशियों की अच्छी मालिश होती है। यह कब्ज, अजीर्ण, गठिया तथा पेट के सभी रोगों को दूर करता है। यह मोटापा कम करता है। यह पाचन शक्ति एवं भूख में वृद्धि करता है और उदरीय अंगों में रक्त के जमाव को रोकता है। यह आसन स्त्रियों के लिये अत्यंत अनुकूल है। इससे हाथों और पैरों का पूर्ण व्यायाम होता है।

१०. चक्रासन

जब यह आसन किया जाता है तो यह चक्र जैसा दिखाई देता है, इसी कारण इसका नाम चक्रासन है। वास्तव में यह चक्र के स्थान पर धनुष जैसा अधिक दिखाई देता है, अंतर मात्र इतना है कि धनुरासन में शरीर का सम्पूर्ण भार पेट पर रहता है, जब कि चक्रासन में शरीर को हाथों और पैरों का सहारा रहता है । अनेक कलाबाज इसका सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। किशोर बालक इसे बड़ी सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रीढ़ बहुत लचीली होती है। जब प्रौढ़ावस्था में हड्डियाँ कड़ी हो जाती हैं और उनका अस्थिकरण होने लग जाता है, तो रीढ़ की हड्डी को मोड़ना कठिन होता है, इस कारण उनको इसे करने में कठिनाई होती है।

प्रविधि

भूमि पर मोटा कंबल बिछा लें और इस पर खड़े हो जायें। हाथों को ऊपर उठायें, धीरे-धीरे रीढ़ को मोड़ते हुए पीछे की ओर झुकें। जब आपके हाथ जंघाओं तक पहुँच जायें तो थोड़ा घुटनों को झुकायें, इससे आपको और आगे झुकने में सहायता मिलेगी। अब अपनी हथेलियों को भूमि पर जमा दें। हथेलियों का मुख भूमि की ओर हो। जल्दी न करें, झुकते समय शरीर का पूर्ण संतुलन बनाये रखें, झटके से नीचे न आयें। जब हथेलियाँ भूमि तक पहुँच जायें तो इनको यथासंभव धीरे-धीरे पैरों के पास लाने का बयत्न करें। दुबले व्यक्ति जिनकी रीढ़ लचीली है, वे सरलता पूर्वक टखनों को भी पकड़ लेते हैं। इस आसन में २, ३ मिनट तक रहें और धीरे-धीरे रीर को उठाते हुए खड़े हो जायें। यह चक्रासन है।

यदि आप इस आसन को ऊपर बताए अनुसार नहीं कर सकते हैं, तो इसे दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। दीवार से ३ फीट दूर खड़े हो यें। अपने हाथों को उठायें और हथेलियों को दीवार की ओर रखें। उंगलियाँ भूमि की ओर होनी चाहिए। हाथों को भूमि की ओर धीरे-धीरे ले कर जायें। जब हथेलियाँ भूमि तक पहुँच जायेंगी तो धड़ एक चक्र का आकार बनाएगा। यदि यह विधि भी आपको अनुकूल न हो तो आप अपने मित्र से कह सकते हैं कि वह आपकी जंघाओं को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहे। अब हाथों को ऊपर उठाइये और धड़ का चाप बनाइये। जब हथेलियाँ भूमि तक पहुँच जायें तो अपने मित्र से अपने हाथ छोड़ने के लिए कह दें।

जिनकी रीढ़ कड़ी है अथवा जिनकी पीठ पर चर्बी है, उपरोक्त में से कोई भी विधि उनके लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिये निम्न विधि अनुकूल आएगी। भूमि पर लेट जायें। हाथों को मोड़ कर कंधों के पास रख लें। अब घुटनों को मोड़ कर एड़ियों के पास रखें । शरीर को धीरे-धीरे ऊपर उठायें। इस विधि में धड़ बड़ा ही सुंदर आकार बनाता है। संतुलन बनाते हुए, हाथों को एड़ियों के पास ले कर आयें। आसन पूरा होने पर २ मिनट तक रुकें। हाथों को जमाये रहें तथा पैरों को धीरे-धीरे एक-एक करके पास में लायें। इसके बाद हाथों को एक-एक करके भीतर की ओर खिसकायें ।

एक अन्य विधि है जिसके द्वारा इस आसन के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सीधे लेट जायें, हाथों को कंधों के पास भूमि पर रखें। अब धीरे-धीरे सिर, धड़ और जाँघों को ऊपर उठायें। कोहनियों को सीधी और दृढ़ रखें। दो मिनट तक आसन में रुकें, फिर वापस भूमि पर आ जायें। यदि आप इस आसन को २ या ३ बार दोहरायेंगे तो और भी अच्छा होगा।

लाभ

इसके अभ्यासी का उसके शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। वह थोड़े से समय में अधिक कार्य कर सकता है। इस आसन से शरीर के सभी अंगों को लाभ पहुँचता है । यदि आप इस आसन को अधिक देर तक नहीं कर सकते हैं तो बार-बार भूमि पर लेट जायें और फिर शरीर उठायें। जब आप आसन करेंगे तो आपका शरीर हल्का हो जायेगा। आपको तत्काल स्फूर्ति का अनुभव होगा। जो लाभ धनुरासन और भुजंगासन से प्राप्त होते हैं, वे सभी आपको चक्रासन के अभ्यास से प्राप्त होते हैं। इसका अभ्यास पादहस्तासन अथवा पश्चिमोत्तानासन के पश्चात् करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। चक्रासन के अभ्यास से हाथ, अग्र भुजाओं, जौधों तथा पैरों को शक्ति प्राप्त होती है।

११. सुप्त वज्रासन

इसे करने के लिए आपको सबसे पहले वज्रासन सीखना होगा। यह नमाज अदा करने की स्थिति से मिलता-जुलता है। कंबल बिछा कर घुटनों के बल बैठ जायें, अब इसी स्थिति में नीचे बैठ जायें, इस स्थिति में नितंब तलवों के ऊपर रहेंगे। धड़, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें। हथेलियों को घुटनों पर रखें। घुटने पास-पास रखें। कोहनियों को न मोड़ें। यह वज्रासन है। आप इस आसन में लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अजीर्ण से पीड़ित लोगों को इससे बहुत अधिक लाभ होता है। भोजन के पश्चात् आप इस आसन में थोड़ी देर अवश्य बैठें। इससे पैरों और हाथों की नाड़ियाँ शक्तिशाली होती हैं तथा घुटनों, पैरों, पंजों एवं जाँघों का पेशीशूल अदृश्य हो जाता है। पेट में गैस बननी बंद हो जाती है। शरीर के सर्वाधिक आवश्यक अंग कंद (जहाँ से ७२००० नाड़ियाँ निकलती हैं) के ऊपर वज्रासन से बड़ा ही लाभदायक प्रभाव पड़ता है। यह आसन पैरों, जंघाओं तथा रीढ़ हेतु अत्यंत उत्तम है।

प्रविधि

सुप्त वज्रासन वज्रासन और मत्स्यासन का संयुक्त रूप है। सुप्त वज्रासन में घुटनों पर वज्रासन की तुलना में अधिक जोर पड़ता है। एक कंबल पर वज्रासन में बैठ जायें। पैरों और जाँघों को जमाये रखें। हाथों और कोहनियों के सहारे पीठ के बल लेट जायें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा कर सिर के नीचे रख लें। उंगलियों को फँसाने के स्थान पर, मत्स्यासन की भांति भी आप हथेलियों को रख सकते हैं। आसन में २ से ५ मिनट तक रुकें ।

लाभ

इस आसन में आपको वज्रासन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अभ्यास से कुबड़ापन दूर हो जाता है। यह उदरीय अंगों हेतु अच्छा व्यायाम है। मत्स्यासन तथा धनुरासन के सभी लाभ इस आसन के अभ्यास से प्राप्त होते हैं । इसे पश्चिमोत्तानासन अथवा पादहस्तासन के अभ्यास के पश्चात् करें ।

समूह ४ : बगल की ओर झुकने वाले आसन

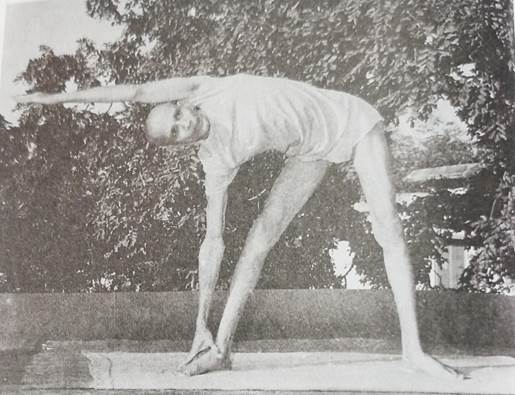

१२. त्रिकोणासन

इस आसन को करने पर यह त्रिकोण के समान दिखाई देता है, इस कारण इसे त्रिकोणासन कहते हैं।

प्रविधि

हथेलियों को भूमि की ओर होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को कमर से बाँयीं ओर धीरे से झुकायें और बाँयें हाथ से बाँयें पंजे को स्पर्श करें। आप सिर को भी थोड़ा झुका सकते हैं। आसन में ५ सेकेंड रुकें और वापस धीरे से खड़े हो जायें । जब आप झुकें अथवा खड़े हों तो हाथों और पैरों को मुड़ने न दें। अब आप दाँयीं ओर मुड़ें और पूर्वानुसार दाँयें हाथ से दाँयें पंजे को स्पर्श करें। ५ सेकेंड रुर्के और पुनः पूर्ववत खड़े होने की स्थिति में आ जायें। यह त्रिकोणासन है। इसे प्रत्येक ओर से ४ बार करें।

लाभ

त्रिकोणासन मेरु नाड़ियों तथा उदरीय अंगों की मालिश करता है. आँतों की क्रमाकुचन गति में वृद्धि करता है और भूख बढ़ाता है। इसके अभ्यास से कब्ज दूर हो जाता है। शरीर हल्का हो जाता है। जिनको कमर, जंघा अथवा पैर में फ्रैक्चर के कारण पैर छोटा होने की शिकायत होती है. उनको इसके अभ्यास से लाभ होता है। इसमें धड़ की माँसपेशियाँ सिकुड़ती हैं, शिथिल होती हैं और खिंचती हैं, इससे रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। श्रीमान मुलर ने भी अपने शारीरिक व्यायाम की क्रियाओं में इसका विवरण दिया है। एक योगी के लिए मेरुदंड बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह मेरुरज्जु तथा संवेदी तंत्र से संयुक्त है। त्रिकोणासन का अभ्यास मेरुदंड को स्वस्थ रखता है तथा यह मेरुनाड़ियों की अच्छी तरह मालिश करता है।

१३. ताड़ासन

यह विद्यालयों में विद्यार्थियों को सामान्य रूप से कराया जाता है। हाथों को बाजू में रख कर सीधे खड़े हो जायें। अब एक हाथ को सिर के ऊपर शीघ्रता से खींचें। हाथ को मुड़ने न दें, फिर इसे पूर्व स्थिति में ले आयें। यही अब अन्य हाथ से करें। इसे जितनी बार चाहें, उतनी बार दोहरा सकते हैं। यह आसन दोनों हाथों को एक साथ उठा के भी किया जा सकता है, या कि जब हाथ कंधों के समानांतर अथवा भूमि के समानांतर पहुँच जायें, तो आप थोड़ी देर रुर्के फिर हार्थों को ऊपर ले जायें। यही आसन हाथों को सामने की ओर तथा बगल में ले जा कर भी किया जाना चाहिए। यह हार्थो के लिये बहुत अच्छा है । जैसे ही यह आसन समाप्त हो जाये, हाथों और कंधों की माँसपेशियों की मालिश करें।

समूह ५ : मेरुदंड को मोड़ने वाले आसन

१४. अर्ध मत्स्येंद्र आसन

'अर्ध' का अर्थ है आधा। यह मत्स्येंद्र आसन का आधा है। इसका नाम योगी मत्स्येंद्रनाथ के कारण रखा गया है, जिन्होंने सर्वप्रथम इस आसन को हठयोग के अभ्यासियों को सिखाया था ।

प्रविधि

भूमि पर कंबल बिछा लें और इस पर पैर फैला कर बैठ जायें। दाँयें पैर का घुटने से मोड़ें और एड़ी को मूलाधार में लगायें। एड़ी को इस स्थान से न हिलने दें। बाँयें पैर को घुटने से मोड़ें और हाथों की सहायता से इसे दाँय जाँघ के बाहरी ओर भूमि पर जमायें। इसके बाद सीधे हाथ को बाँयें घुटने से नीचे ले जा कर इससे बाँयें पंजे को दृढ़ता से पकड़ें। बाँयाँ घुटना दाँयीं बगल में लगा होना चाहिए। रीढ़ को और अधिक घुमाने के लिए बाँयें हाथ को पीछे की ओर मोड़ कर दाँयीं जाँघ को पकड़ें। अब धीरे से रीढ़ को घुमायें और बाँयीं ओर मुड़ें। रीढ़ को एक समान घुमाने के लिए गर्दन को भी बाँय ओर घुमायें । सीने को सीधा और आगे की ओर रखें। इसी विधि को पैर बदल कर, रीढ़ को दाँयीं ओर घुमा कर दोहरायें और इस प्रकार दोनों तरफ से रीढ़ को घुमायें। यह रीढ़ को पूर्ण रूप से मोड़ता है।

पश्चिमोत्तानासन और हलासन रीढ़ को आगे की ओर मोड़ते हैं, जब कि धनुरासन, भुजंग आसन और शलभ आसन रीढ़ को पीछे मोड़ते हैं। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसे घुमाना तथा दाँयें-बाँयें भी मोड़ना चाहिए। मात्र तभी रीढ़ पूरी तरह लचीली रह सकेगी। रीढ़ को दाँयें-बाँयें मोड़ने के लिए मत्स्येंद्र आसन बहुत अच्छा है।

अर्ध मत्स्येंद्र आसन रीढ़ को लचीला रखता है तथा उदरीय अंगों की अच्छी मालिश करता है। कटिवात तथा पीठ की पेशियों के सभी प्रकार के

पेशीशूल इसके अभ्यास से दूर हो जाते हैं। इसके अभ्यास से रीढ़ के नाड़ी मूल तथा सवेदी तंत्र की मालिश होती है तथा उनको रक्त की अच्छी आपूर्ति होती है। यह कब्ज तथा अजीर्ण के लिए बहुत अच्छा आसन है। इस आसन में प्रत्येक कशेरुका दोनों तरफ से घूमती है, कशेरुका से जुड़े अस्थि बंधनों को भी यह गति मिलती है और उनको रक्त की अच्छी आपूर्ति होती है। सभी मेरु नाड़ियों की मालिश होती है। यह आसन बहुत अधिक मात्रा में पार्श्व गति प्रदान करता है ।

समूह ६ : पेट के आसन

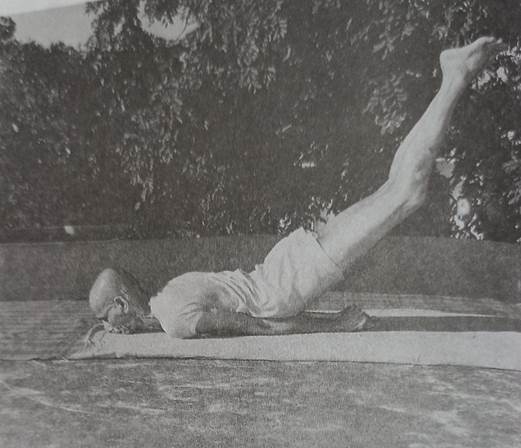

१५. शलभ आसन

जब इस आसन का प्रदर्शन किया जाता है, तो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि शलभ अपनी पूँछ उठाये हुए हो। इसीलिए इसे शलभ आसन कहते हैं।

प्रविधि

कंबल के ऊपर पेट के बल लेट जायें। हाथों को शरीर के पास रखें। हथेलियाँ ऊपर की ओर रहेंगी। मस्तक को थोड़ा ऊपर उठा कर ठोढ़ी को भूमि पर लगाये रखें। अब श्वाँस भीतर लें। सारे शरीर को कड़ा कर लें और पैरों को भूमि से लगभग हाथ भर ऊपर उठायें। ध्यान रहे, घुटने एकदम सीधे रहें। त्रिकास्थि भी पैरों के साथ थोड़ा ऊपर उठेगी। अब धड़ तथा हाथों को पैरों के भार का अनुभव होगा। जाँघों, पैरों तथा पंजों को एक सीधी रेखा में रखें। इस आसन में २० सेकेंड तक रहें और धीरे-धीरे पैरों को नीचे लायें और धीरे-धीरे श्वाँस छोड़ दें। इस आसन को अपनी क्षमता के अनुसार ३ अथवा ४ बार दोहरायें, लेकिन इतना अधिक न करें कि थकान आ जाये। भुजंगासन शरीर के पिछले भाग का व्यायाम कराता है तथा शलभासन शरीर के निम्न बाह्य अंग का । कुछ व्यक्ति इसमें भुजंगासन की भाँति हथेलियों को सीने के पास रखते हैं।

लाभ

इसके अभ्यास से पेट के भीतर का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह कब्ज को दूर करता है तथा इसके अभ्यास से यकृत, अग्न्याशय तथा वृक्क की मालिश होती है और पेट की सभी माँसपेशियाँ अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है। कमर तथा त्रिकास्थि की कशेरुकाओं की मालिश होती है। त्रिकज, अनुत्रिक तथा निम्न कटिक्षेत्र को प्रचुर मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती है और वे शक्तिशाली बनते हैं। इस आसन को करते समय कुंभक करने से फेफड़े फैलते हैं और बलशाली बनते हैं। यह पेट और आँतों के कई रोगों को दूर करता है। यह यकृत की सूजन को दूर करता है। कटि क्षेत्र के सभी प्रकार के पेशीशूल इससे ठीक हो जाते हैं। यह मेरुदंड के पिछले भाग को मोड़ता है । यह पश्चिमोत्तानासन अथवा पादहस्तासन का पूरक आसन है। भुजंगासन शरीर के ऊपरी आधे भाग का विकास करता है, जब कि शलभासन शरीर के निचले आधे भाग का तथा निचले अंतिम भाग का विकास करता है।

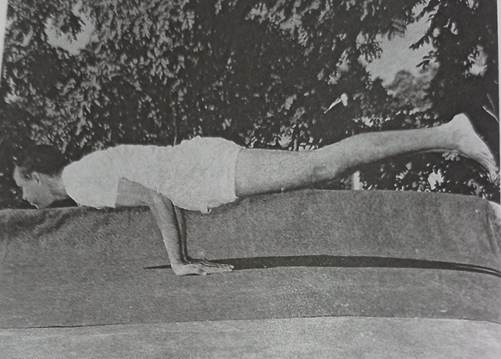

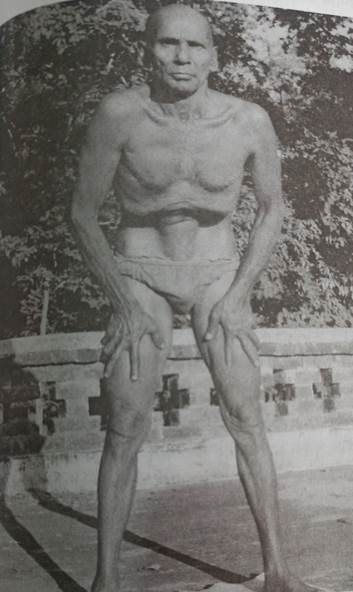

१६. मयूर आसन

संस्कृत में मयूर का अर्थ है 'मोर'। जब यह आसन प्रदर्शित किया जाता है तो यह बिल्कुल मोर की भाँति दिखाई देता है। इस आसन को करने के लिये अच्छी शारीरिक शक्ति आवश्यक है ।

कंबल के ऊपर घुटनों के बल बैठ जायें। दोनों हथेलियों को जोड़ कर भूमि पर रखें। उंगलियाँ पैरों की ओर होनी चाहिए। आप उंगलियों को थोड़ा फैला सकते हैं। इससे आपको संतुलन बनाने में सहायता मिलेगी। हाथों को दृढ़ता पूर्वक जमाए रखें। इससे आपको संपूर्ण शरीर के सहारे के लिए स्थिर और दृढ़ आधार प्राप्त होगा। पेट को धीरे से जुड़ी हुई कोहनियों के ऊपर रखें। अपने शरीर को कोहनियों पर सहारा दें। अब अपने पैरों को फैलायें और पंजों को भूमि पर टिकायें। श्वाँस भरें और पैरों को एक साथ भूमि से ऊपर उठायें। पैरों को भूमि के समानांतर सिर के बराबर उंचाई तक उठायें। इसी स्थिति में ५ सेकेंड तक रहें, फिर पंजों को भूमि पर रख दें और श्वाँस बाहर छोड़ दें। यह मयूर आसन है। कुछ मिनट तक विश्राम करें। व्यायामी इस आसन को मेज को किनारे से पकड़ कर सकते हैं।

लाभ

यह आसन पेट के रोगों के लिये अतिश्रेष्ठ है। हाथों का दबाव नाभि के नीचे पड़ने के कारण उदर की बड़ी धमनी आंशिक रूप से दबती है और रुका हुआ रक्त पाचन अंगों की ओर जाता है एवं यकृत, अग्न्याशय, आमाशय तथा वृक्क की मालिश होती है। इसके अभ्यास से अंतर उदरीय दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा सभी उदरीय अंगों की मालिश होती है। मयूरासन से हथेलियों की माँसपेशियाँ शक्तिशाली हो जाती हैं। मयूरासन से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है।

मयूरासन का स्वयं का आकर्षण है। यह आपको शीघ्र शक्ति प्रदान करता है। यह एडरीनेलिन या डायजीनेटिक के हायपोडर्मिक इंजेक्शन का कार्य करता है। यह पाचन हेतु अद्भुत आसन है। यह अजीर्ण तथा पेट के रोगों का उपचार करता है।

इससे यकृत की सूजन अदृश्य हो जाती है। यह एकमात्र ऐसा आसन है जो नित्य कुछ देर तक करने मात्र से आपको शारीरिक व्यायाम के अधिकतम लाभ प्रदान करता है।

१७. लोलासन

यह झूला झूलने का एक प्रकार है। यह मयूरासन और पद्मासन का संयुक्त रूप है। इसके लिए पहले आपको लंबे समय तक मयूरासन का अभ्यास करना होगा। जब आप मयूरासन सरलता पूर्वक और सुख पूर्वक करने लगें तब आप लोलासन का अभ्यास कर सकते हैं। मयूर आसन में आ जायें, आसन को स्थिर रखें। पैरों को मोड़ कर पद्मासन लगा ले । यह लोलासन है। आप चाहें तो पहले भी पद्मासन लगा सकते हैं और फिर हाथों को मयूरासन की भाँति भूमि पर रखें, घुटने भूमि पर रहेंगे। पेट कोहनियों पर टिकायें, अब धीरे से पैरों को उठायें। यह भी एक अच्छा प्रकार है। मयूरासन के सभी लाभ लोलासन से प्राप्त होते हैं।

समूह ७ : शिथिलीकरण विद्या

वर्तमान काल में जीवन अत्यंत जटिल हो गया है, अस्तित्व के लिये संघर्ष बहुत अधिक बढ़ गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक प्रतियोगिता है। रोटी की समस्या को हल करना बहुत अधिक कठिन हो गया। है । सर्वत्र बेरोजगारी है। बुद्धिमान नवयुवक जिनके पास असाधारण प्रतिभा है तथा सिफारिश है, मात्र उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। इस कारण आधुनिक मनुष्य के ऊपर न समाप्त होने वाले दैनिक कार्यों तथा अस्वास्थ्यकर जीवन पद्धति के कारण निरंतर शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता रहता है।

कार्य गति उत्पन्न करते हैं, गति आदत का कारण होते हैं। मानव ने बहुत सी कृत्रिम आदतें अपना ली हैं। उसने अपनी प्राकृतिक मूल आदतों को भुला दिया है। गलत आदतों के कारण उसने अपनी माँसपेशियों तथा नाड़ियों पर तनाव डाल दिया है।

वह शिथिलीकरण के प्रथम सिद्धान्त को भूल गया है। आज उसे कुत्ते, बिल्ली और शिशु से शिथिलीकरण की विद्या सीखने की आवश्यकता है।

यदि आप शिथिलीकरण का अभ्यास करेंगे तो आप अत्यंत क्रियाशील और ऊर्जावान होंगे। शिथिलीकरण में माँसपेशियाँ और नाड़ियाँ विश्राम की स्थिति में होती हैं और उनमें प्राण या ऊर्जा का संग्रहण और संरक्षण होता है। अधिकांश लोग शिथिलीकरण की इस सुंदर क्रिया को नहीं जानते, वे माँसपेशियों और नाड़ियों पर अनावश्यक दबाव डाल कर, माँसपेशियों में अनावश्यक गति उत्पन्न करके अपनी ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। कुछ लोग बैठे-बैठे अनावश्यक रूप से पैरों को हिलाते रहते हैं। कुछ लोग जब उनका मन खाली या बेकार होता है, तो अपनी उंगलियों से कुछ तबला बजाते रहते हैं। कुछ सीटी बजाते हैं, कुछ सिर हिलाते हैं, कुछ अपनी उंगलियों से पेट पर थाप देते हैं। शिथिलीकरण क्रिया के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान न होने के कारण, विभिन्न शारीरिक अंगों की अनावश्यक गतिविधियों द्वारा ऊर्जा का अपव्यय होता रहता है।

आलस्य को शिथिलीकरण समझने की भूल न करें। आलसी मनुष्य अकर्मण्य होता है। उसे काम करने में कोई रुचि नहीं होती है। वह आलस्य और सुस्ती से भरा रहता है। वह नीरस रहता है। वह मनुष्य जो शिथिलीकरण करता है, उसमें शारीरिक बल, ऊर्जा, जीवनी शक्ति और सहन शक्ति होती है। वह थोड़ी मात्रा में भी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देता। वह बहुत ही कम समय में किसी भी कार्य को अद्भुत ढंग से सम्पन्न कर सकता है।

जब आप किसी कार्य को करने के लिये किसी माँसपेशीको संकुचित करना चाहते हैं, तो मस्तिष्क से नाड़ी द्वारा उस माँसपेशी को तरंग भेजी जाती है और ऊर्जा अथवा प्राण को प्रेरक नाड़ी द्वारा भेजा जाता है, फिर यह माँसपेशी तक पहुँचती है और उसके अंतिम छोर को खींचती है। जब माँसपेशी संकुचित होती है तो आप जिस पैर को चलाना चाहते हैं, उसे ऊपर की ओर खींचती है और आप इस क्रिया को सरलता से कर पाते हैं। सर्वप्रथम विचार आता है, फिर यही विचार माँसपेशियों के सकुचन क्रिया का रूप ले लेता है।

कल्पना कीजिए, आप एक कुर्सी को उठाना चाहते हैं। यह इच्छा मन में एक तरंग उत्पन्न करती है। यह तरंग मस्तिष्क से प्रेरक नाड़ियों द्वारा हाथ की कोशिकाओं को भेजी जाती है। मस्तिष्क से नाड़ियों के साथ प्राण ऊर्जा भेजी जाती है, जिससे माँसपेशी सिकुड़ती है और आप कुर्सी उठाने का कार्य कर पाते हैं। इसी प्रकार सभी कार्य चेतनावस्था अथवा अचेतनावस्था में आपके द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। यदि माँसपेशियाँ अधिक श्रम कर लेती हैं, तो अधिक ऊर्जा व्यय होती है और आपको थकान का अनुभव होता है। अधिक श्रम तनाव या खिंचाव के कारण प्राण या ऊर्जा का अधिक व्यय होता है, जिससे माँसपेशियों की अधिक क्षति होती है।

जब आप किसी काम को चेतनावस्था में करते हैं, तो मन को सन्देश भेजा जाता है और मस्तिष्क जरूरतमंद अंग को ऊर्जा भेज कर तत्काल इस आदेश का पालन करता है। अचेतन अवस्था में काम सहज प्रेरणा अथवा यांत्रिक रूप से होता है।

जब कोई बिच्छू आपकी उंगली पर दंश लगाता है तो मन आपके आदेश की प्रतीक्षा नहीं करता और उंगली तुरंत खींच ली जाती है। यह विवाद का विषय नहीं है, यह सहज और यांत्रिक प्रक्रिया है। शीघ्र उत्तेजित होने वाला मनुष्य मन की शांति का उपभोग नहीं कर सकता । उसका मस्तिष्क, नाड़ियाँ और माँस-पेशियाँ सदा तनाव में रहती हैं। वह अत्यधिक मात्रा में पेशी ऊर्जा, नाड़ी ऊर्जा एवं मानसिक शक्ति का अपव्यय करता है। ऐसा मनुष्य यदि शक्ति सम्पन्न हो तो भी वह अत्यंत कमजोर मनुष्य है, क्योंकि वह अत्यंत सरलता से अपना संतुलन खो देता है। यदि आप वास्तव में शांति और स्थाई सुख का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको चिंता, आकुलता, भय, क्रोध के आवेग तथा अन्य लोगों को दबाने वाली प्रवृत्ति को दूर कर अपने मन को शांत, नियंत्रित और संतुलित रखना होगा।

आप अनावश्यक रूप से चिंता करके, अकारण क्रोध करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्रोध पाशविक वृत्ति से जुड़ा हुआ है। क्रोध, मस्तिष्क, रक्त और नाड़ियों को प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुँचाता है। आपको क्रोध के प्रदर्शन से किंचित भी लाभ नहीं होगा। किसी भी क्रिया को बार-बार करने से मन में एक आदत बन जाती है। यदि आप बार-बार चिंता करेंगे तो चिंता करने की आदत बन जायेगी। चिंता, क्रोध तथा भय के द्वारा आपकी जीवनी शक्ति और ऊर्जा सरलता से बह जाती है।

आप किसी भी बात से डरते क्यों हैं ? सभी आपकी अपनी आत्मा हैं। भय, क्रोध और चिंता अज्ञानता की उपज हैं। क्रोध और चिंता के शिकार व्यक्ति की माँसपेशियाँ और नाड़ियाँ सदा संकुचित और तनाव में रहती हैं।

एक समूह की माँसपेशियों की क्रिया विधि दूसरे समूह की माँसपेशियों द्वारा रोकी जा सकती है। यदि कोई तरंग एक समूह की माँसपेशियों को तुरंत गति में लाने का प्रयास करती है, तो आप दूसरे समूह की माँसपेशियों द्वारा प्रतिरोधक आवेग भेज कर प्रथम समूह की माँसपेशियों की क्रिया विधि को रोक सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है तो आप तत्क्षण ही उसे मारने दौड़ पड़ते हैं। एक समूह की माँसपेशियों को बिना विचारे ही एकदम से काम करने का आदेश मिल जाता है। किंतु आप विवेक और 'मैं उसे मार कर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकूँगा। वह अज्ञानी है। वह यह भी नहीं जानता कि व्यवहार कैसे करना चाहिए? मुझे उसे क्षमा कर देना चाहिये' ऐसी विपरीत भावना द्वारा उस आवेग को रोक सकते हैं। यह आवेग तत्काल ही द्वितीय समूह की माँसपेशियों द्वारा प्रथम समूह की माँसपेशियों को काम करने से रोक देगा। आवेगों, साथी आवेगों तथा प्रतिरोधी आवेगों में वृद्धि। नाडियों, माँसपेशियों और मस्तिष्क में भारी तनाव होता है। बहुत से व्यक्त आवेगों के दास होते हैं, इसलिये वे मन की शांति का उपभोग नहीं कर पा वे इधर-उधर भटकते रहते हैं।

शिथिलीकरण की क्रियाविधि एक सटीक विद्या है। इसे अत्यंत सरलता पूर्वक सीखा जा सकता है। माँसपेशियों के संकुचन की ही भांति माँसपेशियों का शिथिलीकरण भी महत्वपूर्ण है । मैं मन, नाड़ियों तथा माँसपेशियों के शिथिलीकरण पर बहुत अधिक बल देता हूँ। शिथिलीक के लिये शवासन निर्दिष्ट है।

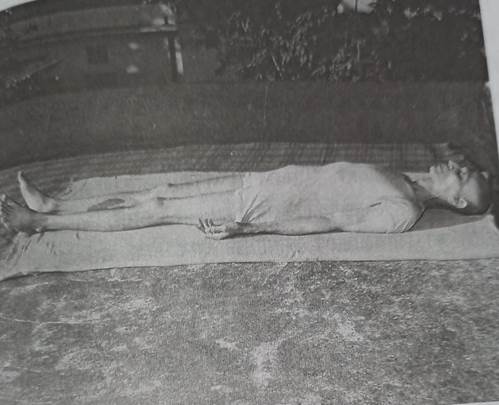

१८. शवासन

'शव' का अर्थ है मृत शरीर । जब कोई इस आसन को करता है तो वह मृत शरीर के समान दिखाई देता है। इसलिए इसका नाम शवासन है। यह आसन सबसे अंत में किया जाता है।

प्रविधि

एक नर्म कंबल बिछायें तथा उस पर पीठ के बल लेट जायें। हाथों को बगल में रखें। पैरों को सीधे रखें। एड़ियों को पास-पास रखें और पंजों को दूर-दूर । आँखें बंद कर लें। अब शरीर की सभी माँसपेशियों को ढीला छोड़ दें। श्वाँस धीरे-धीरे और एक लय में लें। उमड़ते हुए विचारों को शांत कर लें और अपने विचारों को भीतर निर्दिष्ट करें। सभी माँसपेशियों, नाडियों और अंगों को ढीला छोड़ दें।

शिथिलीकरण क्रिया का प्रारंभ पंजों से करें, तत्पश्चात् तलवों, पिंडलियों, जाँघों, गर्दन, चेहरे आदि की पेशियों को शिथिल करते जायें। ध्यान रखें कि उदरीय अंगों, हृदय, सीना, मस्तिष्क आदि भी शिथिल होना चाहिए। स्वयं को आदेश दें-"सोना नहीं है।" इस आसन में आपको पूर्ण शांति, आराम तथा शिथिलीकरण का अनुभव होगा। आपको इस आसन के लाभदायक परिणामों का अनुभव होगा। इसे सभी आसनों के अंत में करना चाहिये ।

लाभ

जो इस आसन को सफलता पूर्वक कर सकते हैं उनको ही आसनों के सुखदायक और आनंददायक अनुभव प्राप्त होते हैं। इस अनुभव का शब्दों में ठीक-ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। आप में से प्रत्येक को इसका आनंद लेना चाहिये। यदि आप कठिन परिश्रम से थक गये हैं, तो इस आसन को ५ मिनट के लिए कीजिए, आप पुनः पूर्ववत शक्ति से पूर्ण हो जायेंगे। यह सभी कठोर परिश्रमी लोगों के लिये वरदान है।

यदि आप चाहें तो आसनों और व्यायाम के पश्चात् आराम कुर्सी पर लेट कर भी शिथिलीकरण कर सकते हैं। जो शिथिलीकरण जानते हैं, वे जब चाहें थोड़ी देर के लिए झपकी ले सकते हैं। व्यस्त लोगों, चिकित्सकों और वकीलों को शिथिलीकरण क्रिया का ज्ञान होना चाहिये, वे रेलवे प्रतीक्षालयों, अदालत के कमरों, क्लीनिक आदि स्थानों में भी मन को शिथिल करके विश्राम कर सकते हैं। इस प्रकार वे अपने अगले काम के लिए पुनः तैयार हो सकते हैं। शिथिलीकरण मनुष्य को पूर्ण विश्रान्त कर देता है।

विद्यार्थी, पत्रकार, व्यस्त वकीलों, चिकित्सकों और व्यवसायी जनों को मानसिक शिथिलीकरण का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए । जो इस आंतरिक और बाह्य शिथिलीकरण की क्रियाविधि का ज्ञान नहीं रखते वे अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का बहुत ह्रास करते हैं। जो इस क्रिया का अभ्यास करते हैं, वे अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करके इसका प्रयोग अपने अधिकतम लाभ हेतु कर सकते हैं। योगियों को इस क्रिया का भली-भाँति ज्ञान होता है। वे इस विद्या के स्वामी होते हैं। जो शिथिलीकरण का अभ्यास करते हैं उन्हें कभी भी थकान का अनुभव नहीं होता। वे खड़े-खड़े ही कुछ देर तक आँखें बंद करके स्वयं को अगले कार्य हेतु तैयार कर लेते हैं। जिस प्रकार नल खोलने से जल प्रवाहित होता है उसी प्रकार शिथिलीकरण करने से नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाहित होती है।

माँसपेशियों के व्यायाम में शिथिलीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। हल, सर्वांग, पश्चिमोत्तान, धनुर एवं अर्धमत्स्येंद्र आसन में शरीर की सभी माँसपेशियाँ बहुत अधिक खिंचती और संकुचित होती हैं। पेशियों की अत्यधिक क्रियाशीलता से चयापचय बढ़ जाता है (उपचय और अपचय परिवर्तन जो शरीर में होते हैं उन्हें चयापचय कहते हैं) माँसपेशियाँ जो अत्यधिक तनाव में रहती हैं, उन्हें शिथिलीकरण तथा विश्राम की आवश्यकता रहती है। यह शवासन ही है, जो शीघ्र तथा प्रभावकारी ढंग से पूर्ण विश्राम तथा आराम प्रदान करता है।

समूह ८ : ध्यान के आसन

आसनों को दो बड़े समूहों में बाँटा जा सकता है—ध्यान के आसन और स्वास्थ्य तथा शक्ति के आसन । योग शास्त्र के अनुसार ध्यान हेतु चार श्रेष्ठ आसन हैं—पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन एवं सुखासन ।

आपको इन चारों में से किसी एक आसन में शरीर को बिना हिलाये एक साथ तीन घंटे तक बैठने का अभ्यास होना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जितना अधिक आप आसन में स्थिर होंगे उतना अधिक आप धारणा करने तथा मन को एकाग्र करने योग्य होंगे।

उपरोक्त चारों में से जो भी आपको अनुकूल हो उस आसन को चुन लें तथा १५ मिनट बैठें और धीरे-धीरे इस अवधि को तीन घंटे तक बढ़ायें । जब आप आसन में बैठें तो सिर, गर्दन और धड़ को सीधा रखें। पीठ को झुकायें नहीं। जब आप ध्यान के लिये आसन में बैठें तो अपनी आँखे बंद कर लें और त्रिकुटि, नासिका के अग्र भाग अथवा अनाहत चक्र पर धारणा करें।

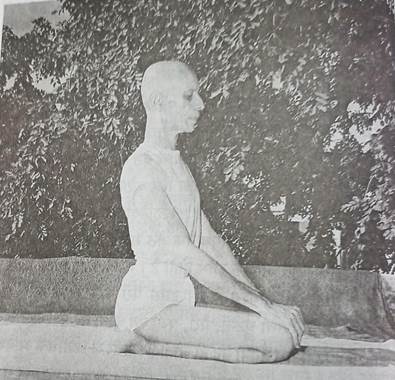

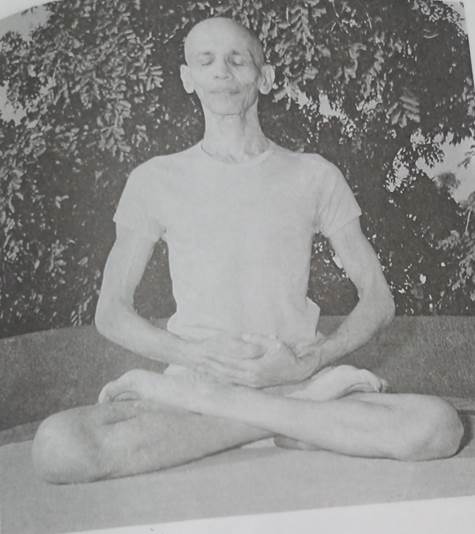

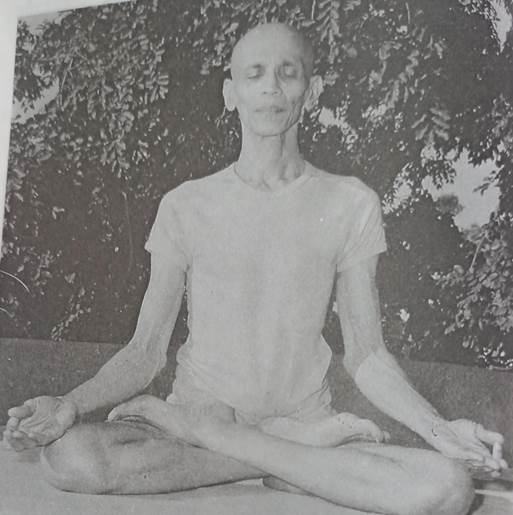

१९. पद्मासन

यह महत्वपूर्ण आसनों में से एक है। जब पद्मासन प्रदर्शित किया जाता है तो यह कमल के समान दिखाई देता है। संस्कृत में 'पद्म' का अर्थ है कमल । इस आसन में दोनों पैर विपरीत जंघाओं पर रखे हुए कमल की पंखुड़ियों को अभिव्यक्त करते हैं। इसे कमलासन भी कहते हैं।

ध्यान के चारों आसनों पद्म, सिद्ध, स्वस्तिक और सुखासन में से पद्मासन प्रथम स्थान पर आता है । यह ध्यान हेतु सर्वश्रेष्ठ आसन है। घेरण्ड, शांडिल्य तथा अन्य ऋषियों ने इस आसन की बहुत प्रशंसा की है। यह गृहस्थों, पुरुषों तथा स्त्रियों सभी के लिये अनुकूल है ।

प्रविधि

उपरोक्त में से कोई भी एक आसन जप और ध्यान हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

ध्यान के कमरे में अपने इष्ट देवता अथवा गुरु के चित्र के सामने एक कुशासन बिछा लें और इसके ऊपर मृगचर्म अथवा बाघ की छाल का आसन बिछा लें, फिर ध्यान के लिए बैठ जायें। आप एक सूती कपड़े का टुकड़ा बिछा कर उसके ऊपर मृगचर्म अथवा बाघ की छाल का आसन बिछा लें, तत्पश्चात् ध्यान के लिए बैठ जायें अथवा भूमि पर चारवर्ती कंबल बिछा लें और इस पर एक कपड़ा बिछा लें, यह भी ठीक होगा।

इस आसन पर बैठें और पैरों को सामने फैलायें। दाँयें पंजे को दोनों हाथों से पकड़ें और पैर को घुटने से मोड़ कर पंजे को बाँय जाँघ पर रखें। इसी प्रकार बाँयें पैर को मोड़ें और दाँयीं जंघा पर रखें। शरीर को सीधा रखें। हाथों को एक के ऊपर एक रख कर (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है) एड़ियों के बीच रखें। यदि यह आपको अनुकूल नहीं आ रहा है तो आप अन्य उदाहरण एक के अनुसार रख सकते हैं। ध्यान रहे, बाँया घुटना अथवा जाँघ को भूमि से ऊपर नहीं उठना चाहिए।

लाभ

ये ध्यान के आसन जप तथा ध्यान हेतु अत्यधिक अनुकूल हैं। ये जठराग्नि में वृद्धि करते हैं तथा अच्छी भूख, स्वास्थ्य और आनंद प्रदान करते हैं। ये गठिया रोग दूर करते हैं। ये वायु, कफ और पित्त को संतुलित रखते हैं । ये पैरों और जाँघों की नाड़ियों को शुद्ध करते हैं और उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। ये ब्रह्मचर्य पालन हेतु लाभदायक हैं।

२०. उत्थित पद्मासन

इसका अभ्यास स्वास्थ्य के उद्देश्य से किया जाता है। पद्मासन में बैठ जायें। हाथों को भूमि पर बाजू में रखें और पद्मासन लगाये हुए शरीर को उठायें। कुछ सेकेंड तक रुकें और नीचे भूमि पर आ जायें। यह हाथों की माँसपेशियों के लिए अच्छा आसन है।

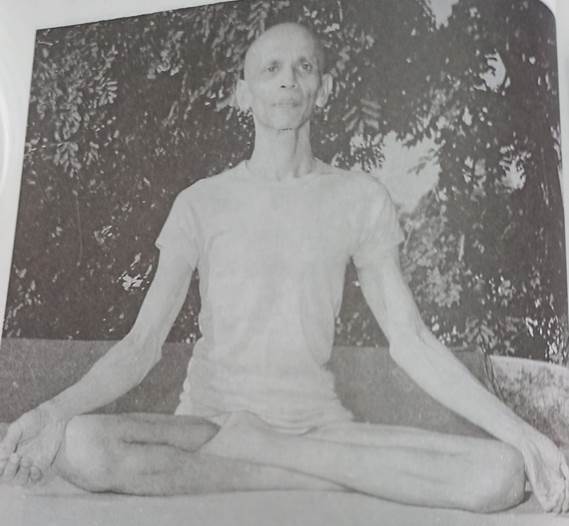

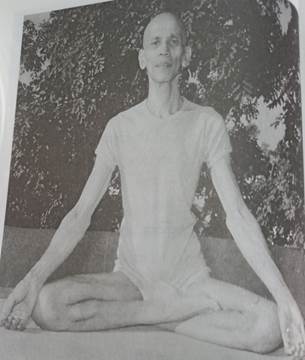

२१. सिद्धासन

चूँकि अनेक सिद्धजन ध्यान हेतु इस आसन का प्रयोग करते रहे हैं, इस कारण इसका नाम सिद्धासन है। सिद्ध योगियों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है । पद्मासन के बाद सिद्धासन महत्वपूर्ण है। युवा ब्रह्मचारी तथा जो ब्रह्मचर्य में स्थापित होना चाहते हैं उन्हें इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। कई लोग इसे पद्मासन की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं।

प्रविधि

अपने आसन पर बैठ जायें। पैरों को सामने की ओर फैला लें। बाँयें पैर को घुटने से मोड़ लें और एड़ी को गुदा और अंडकोष के बीच के स्थान पर रखें। फिर दाँयें पैर को मोड़ें और एड़ी को पुरोनितम्बीय अस्थि अथवा जननांग के ठीक ऊपर रखें। शरीर को सीधा रखें तथा हाथों को पद्मासन की भाँति रखें।

सिद्धासन को वीरासन, मुक्तासन और गुप्तासन भी कहते हैं। घेरण्ड संहिता में इन आसनों को पैरों की थोड़ी भिन्न स्थिति के साथ वर्णित किया गया है।

२२. स्वस्तिक आसन

संस्कृत में स्वस्तिक का अर्थ है समृद्धि । यह आसन अभ्यासी को समृद्धि, सफलता तथा अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, इसलिए यह स्वस्तिक आसन कहलाता है।

प्रविधि

आसन पर बैठ जायें। अपने पैर सामने की ओर फैला लें। दाँयें पैर को घुटने से मोड़ लें और एड़ी को बाँय जाँघ के सामने रखें, जिससे कि तलवा जाँघ की माँसपेशियों के एकदम पास रहे।

इसी प्रकार बाँयें पैर को मोड़ें और इसे दाँयीं उरुसंधि (पेट और जाँघ के बीच का दबा हुआ भाग) के सामने रखें। बाँयें पैर के तलवे को दाँयीं पिंडली और जाँघ की माँसपेशियों के बीच फंसायें। अब आपके दोनों पैर पिंडलियों तथा जाँघ की माँसपेशियों के बीच में होंगे। एकदम सीधे बैठे। यह आसन ध्यान हेतु उत्तम है। हाथों को उसी प्रकार रखे जैसा पद्मासन में निर्दिष्ट किया गया है।

२३. सुखासन

स्वस्तिक आसन को सुखासन भी कहते हैं। प्राणायाम, जप तथा ध्यान हेतु जिस आसन में सुखपूर्वक बैठा जा सकता है, उसे सुख आसन कहा जाता है। किसी भी सरल आसन में जिसमें आप सिर, गर्दन तथा धड़ को सीधा रख कर बिना हिले-डुले लंबे समय तक आराम से बैठ सकते हैं, उसे सुखासन कहते हैं।

आप ध्यान के चारों आसनों में से कोई भी एक आसन चुन सकते हैं। जब आप आसन में बैठें तो इंद्रियों पर संयम रखें और दोनों भौंहों के मध्य त्रिकुटि पर धारणा करें ।

आसनों हेतु निर्देश

१. हठयोग प्रदीपिका और अन्य पुस्तकों में आपको अनेक आसन मिलेंगे । इस पुस्तक में मैंने कुछ चुने

हुए महत्वपूर्ण आसनों के बारे में लिखा है, जो पूर्व तथा पश्चिम के लोगों के अनुकूल हैं।

२. आसनों के समूह इस प्रकार बनाये गये हैं कि इनमें से प्रत्येक समूह में से नित्य एक या दो आसनों का

अभ्यास करने से अभ्यासी के शरीर का पूर्ण विकास होता है।

३. अपने स्वभाव, क्षमता तथा उपलब्ध समय के अनुसार आपको एक या दो आसनों का चुनाव करना है;

लेकिन आपको प्रत्येक समूह में से एक आसन अवश्य लेना है। इससे आपके शरीर का पूर्ण विकास होगा।

४. समूह २ के सभी आसनों में आप आगे की ओर झुकते हैं। इन आसनों में आपकी माँसपेशियाँ संकुचित

होती हैं। इनसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये आपको तुरंत ही कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करना होगा। जिनमें माँसपेशियाँ खिंचती हैं, उदाहरण के लिये यदि आप पश्चिमोत्तानासन, हल आसन अथवा पादहस्तासन का अभ्यास करते हैं तो आपको तुरंत ही मत्स्यासन, भुजंगासन, धनुरासन, चक्रासन अथवा सुमवज्रासन का अभ्यास करना चाहिये। अतः शरीर के सर्वांगीण विकास के. लिए आपको आगे झुकना, पीछे झुकना, दाँयें-बाँयें झुकना, रीढ़ को घुमाना आदि आसनों का अभ्यास करना होगा। सभी आसनों के अंत में शवासन का अभ्यास करना चाहिए, तभी अभ्यास पूर्ण होता है।

५. समूह ७ में ध्यान के लिए चार आसनों का वर्णन किया गया है। आप किसी भी ऐसे आसन का चुनाव

कर सकते हैं जिसमें आप लंबे समय तक आराम से बैठ सकें। ये आसन प्राणायाम, जप तथा ध्यान के अभ्यास लिए अनुकूल हैं। भक्त स्वाध्याय करते समय भी उसी आसन में बैठ सकते है, जिसमें ध्यान करते हैं।

६. प्रारंभ में १५ मिनट के लिए आसन में बैठें और इस अवधि को धीरे-धीरे तीन घंटे तक बढ़ायें और ऐसा

होने पर आपको आसन सिद्धि अथवा आसन जय प्राप्त होगी। फिर आप एक चित्त मन से अपने ध्यान में आगे बढ़ सकेंगे। बिना स्थिर आसन के आप ध्यान में अच्छी तरह आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जितना अधिक आप अपने आसन में स्थिर होंगे, उतना ही अधिक आप धारणा कर सकेंगे।

७. कुछ देर बाद यदि पैरों में बहुत अधिक दर्द होने लगे तो आसन को खोल दें, तत्पश्चात् ५ मिनट तक

पैरों की मालिश करें, तत्पश्चात् पुनः आसन में बैठ जायें। जब आप नित्य अभ्यास करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। कभी पद्मासन, कभी सिद्धासन इस प्रकार बार-बार आसन को न बदले। एक आसन में दृढ़ रहे ।

८. हठयोग की पुस्तकों में पद्मासन और सिद्धासन के लाभों के बारे में बहुत अधिक वर्णन मिलता है। ये

आसन जठराग्नि में वृद्धि करते हैं और अच्छी भूख, उत्तम स्वास्थ्य तथा आनद प्रदान करते हैं। ये गठिया दूर करते हैं और वात, पित्त और कफ को संतुलित रखते हैं। ये पैरों और जाँघों की नाड़ियों को शुद्ध करते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं।

९. प्रातःकाल ४ बजे उठ जायें। शौच हेतु जायें। मुँह धो लें। इसके | बाद आसन, प्राणायाम और ध्यान का

अभ्यास करें। यदि आप ध्यान हेतु अधिक समय देते हों, तो आधा घटे आसन और प्राणायाम करें, तत्पश्चात् ध्यान हेतु बैठें। ध्यान के पश्चात् आधे घंटे विश्राम करें अथवा थोड़ी देर घूमने चले जायें। बाद में आप शेष आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंधों का अभ्यास कर सकते हैं।

१०. यदि आपको प्रातः शीघ्र शौच के लिये जाने की आदत नहीं है, तो आप शौच के लिये जाये बिना ही

आसनों का अभ्यास कर सकते हैं । लेकिन योग साधकों को यह सलाह दी जाती है कि उन्हें शौच के पश्चात् ही सभी आसनों का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए रात के समय तथा प्रातःकाल बिस्तर से उठने के तत्काल बाद शीघ्र ठंढा अथवा गर्म जल पियें और अपने आहार को नियमित एवं समायोजित करें।

११. आसनों के अभ्यास के समय एक लंगोटी अथवा कौपीन धारण करें। आप बनियान भी पहन सकते हैं।

आसन करते समय चश्मा न पहनें। यह टूट सकता है और आँखों में चोट लग सकती है।

१२. अपने अभ्यास में नियमित रहें। जो लहर में आ कर अभ्यास प्रारंभ करते हैं, उन्हें अधिक लाभ प्राप्त

नहीं होता। यदि कोई आसनों तथा प्राणायाम से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अभ्यास में नियमितता बहुत अधिक आवश्यक है। सामान्यतया लोग प्रारंभ में एक या दो बड़ी रुचि पूर्वक तथा उत्साह के साथ अभ्यास करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। यह एक बड़ी भूल है। आसनों और प्राणायामों का लंबे समय तक नियमित अभ्यास कीजिए और आश्चर्यजनक लाभों का साक्षात्कार कीजिए। माह तक

१३. शारीरिक व्यायाम प्राणों को बाहर ले जाते हैं, जब कि आसन प्राणों को अंदर भेजते हैं। आसन प्राणों को

सारे शरीर में तथा विभिन्न तंत्रों में समान रूप से वितरित करते हैं। आसन मात्र शारीरिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होते हैं, क्योंकि वे कुंडलिनी शक्ति का जागरण करते हैं। विशेष आसन किसी विशेष रोग को दूर करते हैं। आसन रोग प्रतिरोधक भी हैं। आसन इंद्रियों, मन तथा शरीर के नियंत्रण में बहुत सहायता करते हैं। इनसे शरीर, नाड़ियाँ एवं माँसपेशियाँ शुद्ध होती हैं।

१४. प्रारंभ में आप कुछ आसनों को पूर्ण रूप से नहीं कर सकेंगे। नियमित अभ्यास से इनमें पूर्णता आएगी।

इस हेतु धैर्य, लगनशीलता तथा उत्साह आवश्यक है।

१५. आसनों के बीच हल्का कुंभक करने से आसन की सामर्थ्य में वृद्धि होती है तथा यह अभ्यासी के बल

और जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। आसन के साथ-साथ जप और प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। तभी यह सच्चा योग बनेगा। जो मंत्र जप करते हैं, वे आसन के साथ-साथ भी इसे जप सकते हैं। व्यस्त लोग जिनके पास अत्यंत कम समय होता है, वे भी आसन के साथ-साथ जप कर सकते हैं। यह उसी तरह है जैसे कि एक पत्थर फेंकने से चार फलों को प्राप्त करना। आपको इससे कई सिद्धियाँ भी प्राप्त होंगी।

१६. जो शीर्षासन तथा अन्य आसनों का अभ्यास लंबे समय तक करते हैं, उन्हें अभ्यास की समाप्ति पर

हल्का नाश्ता अथवा एक प्याला दूध लेना चाहिए।

१७. संपूर्ण अभ्यास में आपको सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको एक प्रकार का भोजन

अनुकूल नहीं आ रहा है तो उसमें थोड़ा परिवर्तन लायें। यदि कोई विशेष आसन आपको अनुकूल नहीं आ रहा है तो अधिक परिश्रम न करें और उसी समूह में से कोई अन्य आसन चुन ले, यह युक्ति है। अभ्यास करते समय आपमें स्फूर्ति होना चाहिए। यदि आप कोई विशेष आसन नहीं कर पा रहे है तो दुःखी न हों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। बार-बार प्रयत्न करे। निरतर अभ्यास तथा बार-बार प्रयत्न करने से आपको सफलता मिलेगी।

१८. कोई भी आदत जो शरीर को दुर्बल करती हो, वह विभिन्न रोगों को लाने में सहायक होती है। कोई भी

चीज जो जीवनी शक्ति को घटाती हो, वह शरीर की गंदगी दूर करने की सामर्थ्य को कम करती है। अल्कोहल युक्त पेय, तम्बाकू, कोकेन, अफीम, गाँजा, भाँग, दुराचरण तथा किसी भी प्रकार की अति को पूर्णतया त्याग दें।

१९. आसनों का अभ्यास प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद आसन

नहीं करना चाहिए; क्योंकि इस समय शारीरिक ऊर्जा का उपयोग पाचन में होता है। आसनों का अभ्यास खुले हवादार कमरे, खुले बरामदे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे अथवा बगीचे में किया जा सकता है।

२०. जब आप योगासनों का अभ्यास करें तो सात्विक भोजन लेना आवश्यक है। दूध, घी, बादाम, फल,

मलाई आदि लें। प्याज, लहसुन, माँस, मछली, धूम्रपान, शराब, खट्टे तथा तीखे भोज्य पदार्थ त्याग दें। पेट को अधिक न भरें।

२१. योगासन करने के तत्काल बाद कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं किया जाना चाहिए; क्योंकि सभी

आसन आंतरिक ऊतकों तथा अगो को शक्ति प्रदान करने के लिए किये जाते हैं और इसी के अनुसार उन्हें रक्त की आपूर्ति की जाती है। लेकिन शारीरिक व्यायाम माँसपेशियों को स्वस्थ करते। हैं, इस कारण शारीरिक व्यायाम करते समय रक्त माँसपेशियों की ओर खिंचता है और रक्त के संचरण की दिशा विपरीत हो जाती है और योगाभ्यासी को आसनों का लाभ नहीं प्राप्त होता है। अतः आसन करने के पश्चात् कुछ देर विश्राम करें, तत्पश्चात् शारीरिक व्यायाम आरंभ करें।

२२. एक वेदांती आसन और प्राणायाम करने से डरता है, क्योंकि वह सोचता है कि इनका अभ्यास उसका

देहाध्यास तीव्र करेगा तथा यह उसके वैराग्य के विपरीत होगा। हालाँकि हठयोग और वेदांत दो भिन्न मार्ग हैं, फिर भी वेदांती आसनों और प्राणायामों को संयुक्त करके अधिक लाभ ले सकते हैं। मैंने कई वेदांतियों को दुर्बल तथा रोगी शरीर वाला देखा है। शरीर का मन के साथ अत्यंत निकट सम्बंध है। दुर्बल तथा रोगी शरीर का अर्थ है— दुर्बल तथा रोगी मन । यह शरीर आपके लिए लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक घोड़े के समान है। हालाँकि शरीर जड़ और निरुपयोगी है; लेकिन यह आत्म साक्षात्कार हेतु महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे स्वच्छ, बलशाली तथा स्वस्थ रखा जाना चाहिए। यदि वेदांती थोड़ा योगाभ्यास करें तो यह उनके शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली रखने हेतु पर्याप्त होगा। वे अच्छी साधना कर सकेंगे और शीघ्र लक्ष्य तक पहुँच सकेंगे।

२३. हिंदू धर्म में प्राणायाम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राण का मन के साथ सम्बंध है और मन के

द्वारा यह इच्छा के साथ सम्बंधित है, इच्छा के द्वारा यह व्यक्ति की आत्मा से और इसके द्वारा यह परमात्मा से सम्बद्ध है। यदि आपको मन के द्वारा प्राण की छोटी-छोटी लहरों को कैसे नियंत्रित किया जाये इसका ज्ञान है, तो विश्व प्राण पर कैसे नियंत्रण प्राप्त किया जाये इसका ज्ञान हो जायेगा। श्वसन क्रिया पर नियंत्रण के द्वारा आप शरीर में प्रवाहित हो रही संपूर्ण नाड़ी ऊर्जा को सफलता पूर्वक नियंत्रित कर सकेंगे। जिसने प्राण के इस सार पर नियंत्रण कर लिया है, उसने मात्र शरीर पर ही विजय नहीं पाई वरन् विश्व के प्रत्येक शरीर और प्राण पर विजय प्राप्त कर ली है। प्राणायाम वह साधन है जिसके द्वारा योगी विश्व की सम्पूर्ण शक्ति को प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं।

२४. जिसका मन शांत है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसकी गुरु तथा शास्त्रों के वचनों में

श्रद्धा है तथा जो आहार और शयन में संयमित है तथा इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलने हेतु उत्सुक है, ऐसा व्यक्ति योगाभ्यास हेतु योग्य है। ऐसा व्यक्ति प्राणायाम के अभ्यास में सफलता प्राप्त कर सकता है।

२५. वृक्षासन : यह विभिन्न प्रकार से किया जाता है। शीर्षासन को वृक्षासन कहा जाता है। उंगलियों को

आपस में फंसाने के स्थान पर यदि आप कंधों के पास दोनों हथेलियों को रख कर शीर्षासन में खड़े हो जायें तो इसे वृक्षासन भी कहते हैं। आपने कई व्यायामियों को इस प्रकार खड़े देखा होगा । वृक्षासन का एक अन्य प्रकार निम्नानुसार है— सीधे खड़े रहें। एक पैर को घुटने से मोड़ें और इसे दूसरे घुटने पर रखें। हाथों को अपने सीने के पास रखें। आसन में स्थिर रहें। यह भी वृक्षासन है। पहले बाँयें पैर पर खड़े हों, फिर दाहिने पैर पर ।

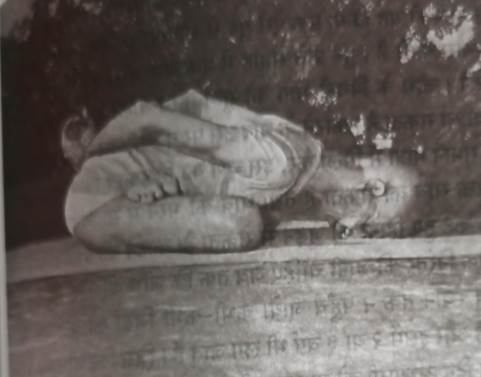

२६. पर्वत आसन : पद्मासन में बैठ जायें। धीरे से हाथों और शरीर को ऊपर उठायें। मात्र घुटने भूमि पर

रहेंगे। आप उंगलियों को आपस में फंसा कर भी रख सकते हैं। यदि आप घुटनों पर नहीं खड़े रह सकते तो आप भूमि पर बैठ कर हाथों को ऊपर कर सकते हैं। यह भी अच्छा है। पद्मासन में बैठने के स्थान पर आप वज्रासन में बैठ कर फिर शरीर और हाथ को ऊपर उठायें। इस प्रकार में शरीर को घुटनों तथा पंजों पर टिका रहेगा।

२७. एक ही आसन के विभिन्न नाम होते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन को उग्रासन भी कहते हैं। पद्मासन का

कमलासन भी कहते हैं। सिद्धासन को वीरासन, मुक्तासन और गुप्तासन के नाम से जाना जाता है। शवासन को मृतासन भी कहते हैं।

अध्याय २

प्राणायाम

प्राणायाम क्या है ?

प्राण सर्वव्यापक ऊर्जा का मूल है। यह जीवनी शक्ति है। यह सर्वव्यापक है। यह स्थिर या गत्यात्मक अवस्था में हो सकती है। यह उच्च से लेकर निम्न तक, चींटी से ले कर हाथी तक, एक कोशीय अमीबा से ले कर मनुष्य तक, पौधों के आरम्भिक जीवन से ले कर पशुओं के विकसित जीवन तक सभी रूपों में पाया जाता है। यह प्राण ही है जो आपके नेत्रों में चमकता है। यह प्राण की ही शक्ति है, जिससे कि कान सुनते हैं, आँखें देखती हैं, त्वचा अनुभव करती है, नासिका सूंघती है, मस्तिष्क और बुद्धि अपना कार्य करते हैं।

युवा तरुणी की मुस्कुराहट, संगीत में मिठास, एक वक्ता के प्रभावशाली शब्द, किसी प्रिय व्यक्ति की बातों का आकर्षण — ये सभी प्राण के कारण हैं। अग्नि प्राण से प्रज्वलित होती है। वायु प्राण के द्वारा बहती है। नदियाँ प्राण से बहती हैं। भाप का इंजिन प्राण के द्वारा कार्य करता है। रेल और कार प्राण के द्वारा चलती हैं। रेडियो की तरंगें प्राण के द्वारा प्रवाहित होती हैं। प्राण इलेक्ट्रान है। प्राण बल है। प्राण चुम्बकत्व है। प्राण विद्युत है। यह प्राण ही है जो हृदय से रक्त को धमनियों में भेजता है। यह प्राण है जो पाचन, उत्सर्जन और निष्कासन करता है।

चिंतन, संकल्प, कार्य करने, चलने, लिखने आदि के द्वारा प्राण का विस्तार होता है। एक स्वस्थ, बलवान मनुष्य में प्रचुर मात्रा में प्राण अथवा नाड़ी बल अथवा जीवनी शक्ति होती है। भोजन, जल, वायु, सौर ऊर्जा आदि के द्वारा प्राण की आपूर्ति होती है। प्राण को नाड़ी तंत्र द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। प्राण का अवशोषण श्वास द्वारा होता है। अतिरिक्त प्राण मस्तिष्क तथा नाड़ी केंद्रों में संग्रहित रहता है। जब वीर्य ऊर्जा का शोधन अथवा रूपांतरण होता है, तो यह शरीर को प्रचुर मात्रा में प्राण की आपूर्ति करता है और यह प्राण ओज़ के रूप में मस्तिष्क में संग्रहित रहता है। ओज और कुछ नहीं, वरन् प्राण ही है।

योगी प्राणायाम के नित्य अभ्यास द्वारा प्रचुर मात्रा में प्राण का संग्रहण करता है । वह योगी जिसने अत्यधिक मात्रा में प्राण का संग्रहण किया है, वह अपने चारों ओर शक्ति और जीवनी शक्ति का विकिरण करता है। वह एक बड़ा शक्ति का केंद्र है। यह वैसे ही है जैसे कि बैटरी में विद्युत संग्रहित रहती है। जो योगी के साथ निकट संपर्क में आते हैं, वे उससे प्राण को अवशोषित करते हैं और शक्ति, बल, जीवनी शक्ति तथा आत्मा का आनंद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार जल एक बर्तन से दूसरे बर्तन की ओर प्रवाहित होता है, प्राण वास्तव में एक स्थिर तरंग की भाँति एक विकसित योगी से दुर्बल व्यक्तियों की ओर प्रवाहित होता है। वह योगी जिसने आंतरिक दृष्टि का विकास कर लिया हो वह इसे प्रत्यक्ष देख सकता है ।

प्राण तथा शरीर की विभिन्न जीवनी शक्तियों के नियंत्रण को प्राणायाम कहते हैं। यह श्वाँस का नियमन है। यह एक महत्वपूर्ण चरण है। प्राणायाम का लक्ष्य है—प्राण पर नियंत्रण। इसका प्रारंभ श्वाँस के नियमन के साथ जीवन तरंगों के पूर्ण नियंत्रण के द्वारा होता है। अन्य शब्दों में प्राणायाम श्वाँस के नियंत्रण द्वारा जीवन तरंगों पर पूर्ण नियंत्रण है । प्राणायाम के नियमित अभ्यास द्वारा सही श्वसन की आदत स्थापित की जानी चाहिये। सामान्यतया लोगों में श्वसन क्रिया अनियमित होती है।

यदि आप प्राण पर नियंत्रण कर सकते हैं तो आप विश्व के मानसिक तथा शारीरिक समस्त बलों पर नियंत्रण कर सकते हैं। योगी उस प्रगट सर्वव्यापक शक्ति को भी नियंत्रित कर सकता है, जिससे सभी शक्तियाँ (चुम्बकत्व, विद्युत, गुरुत्वाकर्षण, संयोग, नाड़ी तरंगों, जीवनी शक्ति अथवा विचार शक्ति से सम्बन्धित शक्तियाँ, वास्तव में विश्व की सभी शक्तियाँ) उत्पन्न होती हैं ।

यदि कोई श्वाँस अथवा प्राण पर नियंत्रण कर सकता है तो मन भी स्वयं ही नियंत्रित हो जाएगा। वह जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है, उसने अपनी श्वाँस पर भी नियंत्रण पा लिया है। यदि इनमें से कोई एक अधीन हो जायेगा तो दूसरा भी अधीन हो जायेगा। यदि मन तथा शरीर दोनों ही नियंत्रित हो जायें तो व्यक्ति इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जायेगा और अमरता को प्राप्त करेगा। मन, प्राण और वीर्य में अंतरंग सम्बंध है, यदि कोई वीर्य पर नियंत्रण प्राप्त कर ले तो मन और प्राण भी नियंत्रित हो जायेंगे। जिसने वीर्य शक्ति को नियंत्रित कर लिया है, उसने अपने प्राण और मन पर भी नियंत्रण कर लिया है।

यदि आप कोई अत्यंत धीमी ध्वनि को सुनना चाहते हैं, तो कुछ देर के लिए आपकी श्वाँस रुक जायेगी। जो कुली रेलवे स्टेशन पर चावल के भारी बोरे ले जाता है, वह पहले अपने फेफड़ों को वायु से भरता है और इस प्रकार जब तक वह थैले को अपनी पीठ पर रखता है, तो वह अनजाने ही प्राणायाम का अभ्यास करता है । इस प्रकार के अन्य उदाहरण हैं जैसे :- वह जो कूद कर छोटा नाला पार करता है, जो लम्बी कूद या ऊंची कूद का अभ्यास करता है तथा जो पैरेलल बार पर विभिन्न प्रकार के व्यायामों का अभ्यास करता है, ये सभी सहज रूप से वायु को भीतर रोकने (कुंभक) का अभ्यास करते हैं। यह कुंभक उसकी जीवनी शक्ति तथा बल में वृद्धि करता है। यह उसे तत्काल प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। जिस प्रकार सुनार भट्ठी को फुंकनी के द्वारा जलाता है, फिर सोने को इस गर्म भट्ठी में पिघला कर इसकी अशुद्धियों को दूर करता है, उसी प्रकार योगाभ्यासी प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर तथा इंद्रियों की अशुद्धियों को दूर करता है।

प्राणायाम का मुख्य लक्ष्य है प्राण और अपान को एक करना और इस संयुक्त प्राण तथा अपान को धीर-धीरे सिर की ओर ऊपर ले कर जाना। प्राणायाम का प्रभाव अथवा परिणाम है, सोती हुई कुंडलिनी का जागरण।

प्रथम महत्वपूर्ण चरण है आसनों पर स्वामित्व अथवा शरीर पर नियंत्रण । अगली क्रिया है प्राणायाम । प्राणायाम के सफल अभ्यास हेतु सही आसन अनिवार्य पूर्वापेक्षा है । कोई भी सरल आरामदेह स्थिति आसन कहलाती है। वह आसन श्रेष्ठ है, जिसमें कि अधिकतम समय तक आराम से बैठा जा सके। आसन करते समय धड़, गर्दन और सिर एक सीध में होने चाहिए। आपको शरीर को आगे-पीछे अथवा दाँयें-बाँयें झुकाना नहीं है। आपको झुक कर नहीं बैठना है। नियमित अभ्यास से आसन में स्वयं ही दक्षता आती हैं। मोटे होने के कारण जो पद्मासन में बैठने में कष्ट का अनुभव करते हैं, वे सुखासन अथवा सिद्धासन में बैठ सकते हैं। आपको प्राणायाम हेतु आसन में पूर्ण दक्षता आने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आसनों का अभ्यास करें और साथ-साथ प्राणायाम का भी अभ्यास करते रहें। कुछ समय बाद आपको दोनों में दक्षता प्राप्त हो जायेगी। प्राणायाम का अभ्यास कुर्सी पर सीधे बैठ कर भी किया जा सकता है।

भगवद्गीता में आपको आसन और बैठने की स्थिति के बारे में सुंदर विवरण प्राप्त होता है। एक शुद्ध एकांत स्थान में स्वयं के एक निश्चित आसन में बैठें जो न अधिक ऊँचा हो न अधिक नीचा। सबसे पहले एक कुशासन बिछायें, उसके ऊपर एक मृग की छाल, इस पर एक कपड़ा बिछा लें। अब इस पर मन को एकाग्र करके तथा विचारों और इंद्रियों को संयमित करके स्थिर बैठ कर आत्म शुद्धि के लिए उसे योगाभ्यास करना चाहिए। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा तथा दृढ़ रख कर दृष्टि को नासिकाग्र पर केंद्रित करना चाहिए (गीता : ६/१०, ११ और १२ ) ।

प्राणायाम चूँकि श्वाँस से सम्बद्ध है, इसलिये इसके द्वारा विभिन्न आंतरिक अंग तथा संपूर्ण शरीर का अच्छा व्यायाम होता है। प्राणायाम सभी रोगों को दूर करता है, स्वास्थ्य का विकास करता है, पाचन को ऊर्जा प्रदान करता है, नाड़ियों को शक्ति प्रदान करता है, वासनाओं को दूर करता है और कुंडलिनी शक्ति का जागरण करता है। यह अच्छा स्वास्थ्य और स्थिर मन प्रदान करता है । प्राणायाम का अभ्यासी अपनी श्वाँस को रोक सकता है। प्राणायाम के कई अभ्यासी अपने सीने पर पत्थर भी तोड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण पर नियंत्रण कर लिया है। प्राणायाम के अभ्यासी का शरीर हल्का और रोगों से मुक्त होता है। उसकी वाणी मधुर होती है। उसके शरीर से मीठी सुगंध आती है।

जो प्राणायाम का अभ्यास करता है उसको अच्छी भूख लगती है। वह प्रसन्न रहता है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। वह बलवान, साहसी, उत्साही एवं स्वस्थ होता है। उसके मन की धारणा अच्छी होती है। प्राणायाम पूर्व तथा पश्चिम के सभी स्त्री-पुरुषों के लिए अत्यधिक अनुकूल है।