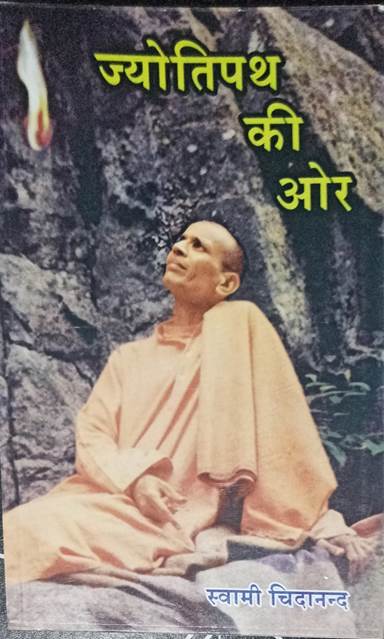

ज्योतिपथ की ओर

GUIDE LINES TO ILLUMINATION

का हिन्दी अनुवाद

लेखक

श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती

अनुवादिका

सुश्री प्रकाश अग्रवाल

प्रकाशक

द डिवाइन लाइफ सोसायटी

पत्रालय: शिवानन्दनगर-२४९ १९२

जिला: टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत

www.sivanandaonline.org, www.dishq.org

प्रथम हिन्दी संस्करण :१९७६

द्वितीय हिन्दी संस्करण :१९९१

तृतीय हिन्दी संस्करण : २००९

चतुर्थ हिन्दी संस्करण :२०१६

पंचम हिन्दी संस्करण : २०२२

(५०० प्रतियाँ)

• द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी

HC 15

PRICE: 125/-

'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा

प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त फारेस्ट एकाडेमी प्रेस,

पो. शिवानन्दनगर-२४९ १९२, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड' में मुद्रित ।

For online orders and Catalogue visit: disbooks.org

प्रकाशकीय

जीवन का उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप अथवा आत्मा को जान लेना है जिसके जान लेने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि भगवान् उसके अन्तर में हैं, वह भगवान् में है और भगवान् उसमें हैं। भगवत्प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य से रहित मानव-जीवन व्यर्थ है, सार-रहित है।

इस अध्यात्म-पथ पर उन्नति करने वालों को आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत तत्त्वों को जानना चाहिए। इस दिशा में प्रस्तुत ग्रन्थ 'ज्योतिपथ की ओर' कुछ व्यावहारिक और उपादेय सूचनाएँ प्रस्तुत करने का उद्देश्य पूरा करता है। इसमें आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत तत्त्व निहित हैं। यह ग्रन्थ परम सत्य के सच्चे जिज्ञासुओं के सेवार्थ तथा मानव मात्र के लिए लाभप्रद अध्यात्म-ज्ञान के प्रसार हेतु सप्रयास है। इस प्रकार के ग्रन्थ प्रायः एक ही विषय-वस्तु पर आधारित होते हैं, परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ 'ज्योतिपथ की ओर' में अध्यात्म-पथ के साधकों के लिए व्यवहारार्थ अनेक उपयोगी संकेत दिये गये हैं जो श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज की सन् १९६९-७० की विदेश यात्रा के दौरान विविध स्थानों पर दिये हुए भाषणों से संकलित किये गये हैं।

-द डिवाइन लाइफ सोसायटी

पुरोवाक्

मानव-जीवन दुर्लभ उपहार है। यह प्रभु द्वारा दिया गया उपहार है। इस मयं संसार में तीन वस्तुएँ पाना अति कठिन है-मानव जीवन, मोक्ष की कामना- मुमुक्षुत्व तथा सन्तों, ज्ञानियों का संग। ये तीनों ही प्रभु के आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही प्राप्त होती हैं। इन तीनों में प्रमुख और प्रथम मनुष्य-जन्म बहुत अधिक मूल्यवान् है। सत्ता की यही अवस्था है जिसमें जीव बुद्धि-सम्पन्न होता है और उसे विवेक-शक्ति, जो अत्यधिक दुर्लभ क्षमता है, प्राप्त होती है। यही कारण है कि मानव-जीवन को ईश्वर का बड़ा ही दुर्लभ उपहार माना गया है।

जीवन का उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप अथवा आत्मा को जान लेना है जिसके जान लेने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि भगवान् उसके अन्तर में हैं, वह भगवान् में है और भगवान् उसमें हैं। भगवत्प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य से रहित मानव जीवन व्यर्थ है, सार-रहित है।

इस अध्यात्म-पथ पर उन्नति करने वालों को आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत तत्त्वों को जानना चाहिए। इस दिशा में प्रस्तुत ग्रन्थ 'ज्योतिपथ की ओर' कुछ व्यावहारिक और उपादेय सूचनाएँ प्रस्तुत करने का उद्देश्य पूरा करता है। इसमें आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत तत्त्व निहित हैं। यह ग्रन्थ परम सत्य के सच्चे जिज्ञासुओं के सेवार्थ तथा मानव मात्र के लिए लाभप्रद अध्यात्म-ज्ञान के प्रसार हेतु सद्प्रयास है। इस प्रकार के ग्रन्थ प्रायः एक ही विषय-वस्तु पर आधारित होते हैं, परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ 'ज्योतिपथ की ओर' में अध्यात्म-पथ के साधकों के लिए व्यवहारार्थ अनेक उपयोगी संकेत दिये गये हैं जो मेरी सन् १९६९-७० की विदेश यात्रा के दौरान विविध स्थानों पर दिये हुए भाषणों से संकलित किये गये हैं। मैं यह पुस्तक आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत तत्त्वों के जिज्ञासुओं के कर कमलों में अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसके द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

मैं यह ग्रन्थ पूज्य गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ जो आज भौतिक रूप में विद्यमान नहीं हैं, परन्तु जिनकी अदृश्य आत्मिक उपस्थिति अब भी मेरा पथ-प्रदर्शन करती रहती है।

-स्वामी चिदानन्द

श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती

(जीवन का एक रेखा-चित्र)

स्वामी चिदानन्द जी के पूर्वाश्रम का नाम श्रीधर राव था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास राव और माता का नाम सरोजिनी था। उनका जन्म २४ सितम्बर, १९१६ को हुआ। वह अपने माता-पिता की पाँच सन्तानों में से द्वितीय सन्तान और उनके पुत्रों में ज्येष्ठ थे। श्रीनिवास राव समृद्ध जमींदार और दक्षिण भारत में कई ग्राम, विस्तृत भूखण्ड और राजसी भवन के स्वामी थे। सरोजिनी देवी एक आदर्श भारतीय माता थीं और अपने साध्वाचार के लिए प्रसिद्ध थीं।

आठ वर्ष की आयु में उनके जीवन पर एक अनन्तैया नामक व्यक्ति का प्रभाव पड़ा। श्री अनन्तैया इनके दादा के मित्र थे और रामायण तथा महाभारत महाकाव्य से इन्हें कथाएँ सुनाया करते थे। तपश्चर्या, ऋषि-जीवन यापन और भगवद्-दर्शन इनके प्रिय आदर्श बने।

इनके फूफा श्रीकृष्ण राव ने इनके चतुर्दिक् व्याप्त भौतिकवादी जगत् के कुप्रभावों से इनकी रक्षा की और इनमें निवृत्ति-जीवन का बीज वपन किया। जैसा कि बाद की घटनाओं ने सिद्ध किया, यह उस बीज को सन्तत्व में विकसित होने तक बड़ी प्रसन्नता से धारण किये रहे।

प्रारम्भिक शिक्षा मैंगलोर में प्राप्त कर यह सन् १९३२ में मद्रास के मुत्थैया चेट्टी स्कूल में प्रविष्ट हुए जहाँ पर एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की। इन्होंने अपने प्रफुल्ल व्यक्तित्व, अनुकरणीय व्यवहार तथा असाधारण गुणों से अपने सम्पर्क में आने वाले सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों के हृदय में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया।

सन् १९३६ में लोयोला कालेज में प्रवेश किया, जिसमें बहुत ही मेधावी विद्यार्थी ही प्रवेश पाते हैं। सन् १९३८ में साहित्य-स्नातक (बी. ए.) की उपाधि प्राप्त की। इनका विद्यार्थी-जीवन अधिकांशतः ईसाई कालेज में व्यतीत हुआ, इसका भी अपना महत्त्व है। इनके हृदय में प्रभु ईसा, ईशदूतों तथा ईसाई सन्तों के भव्य आदर्श का हिन्दू-संस्कृति के सर्वोत्कृष्ट एवं अभिजात तत्त्वों के साथ सुन्दर संश्लेषण हुआ है। बाइबिल का स्वाध्याय इनके लिए केवल दैनिक कृत्य ही नहीं था, वह तो इनके लिए भागवत-जीवन था। वह इनके लिए उतना ही जीवन्त और सत्य था जितना कि वेद, उपनिषद् और गीता के शब्द। अपने स्वाभाविक विशाल दृष्टिकोण के कारण ये कृष्ण में ईसा के, कृष्ण के स्थान में ईसा के नहीं, दर्शन कर सके। यह ईसा मसीह के उतने ही भक्त थे जितने कि भगवान् विष्णु के थे।

राव परिवार उच्च कोटि की सदाचारिता के लिए प्रसिद्ध था और यह श्रीधर राव के जीवन में भी प्रतिष्ठित किया गया। उनके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के कण-कण में दान और सेवा का गुण व्याप्त था। इन सद्गुणों ने श्रीधर राव में अपना साकार रूप ग्रहण किया। उन्होंने इन गुणों की अभिव्यक्ति के साधन ढूँढ़ निकाले। कोई भी व्यक्ति, जो उनसे सहायता की याचना करता था, खाली हाथ वापस नहीं जाता था। वह दरिद्रों को मुक्त हस्त से दान करते थे।

कुष्ठियों की सेवा ने उनके जीवनादर्श का रूप लिया। वह अपने घर के विस्तृत मैदान में उनके लिए झोपड़ियाँ बनवाते और उनकी इस तरह से देखभाल करते मानो वे साक्षात् देवता हों। कालान्तर में जब वह आश्रम में आ गये तो उनके प्रारम्भिक जीवन का यह गुण पूर्ण व निर्बाध रूप से अभिव्यक्त हुआ। 'सभी प्राणी एक हैं', इस परम ज्ञान पर आश्रित दिव्य प्रेम के विशाल साम्राज्य में श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ व्यक्ति भी कदाचित् ही प्रवेश करने का साहस करे। पास-पड़ोस से नाना प्रकार के उग्र व्याधियों से पीड़ित रोगी उनके पास आते और चिदानन्द जी के लिए वे रोगी नहीं थे, साक्षात् नारायण थे। वह मृदु प्रेम और करुणा से उनकी सेवा करते। उनके हाथों की गति ही उनका ऐसा चित्रांकन करती मानो वह साक्षात् भगवान् नारायण की पूजा कर रहे हों। कोई भी कार्य हो, कितनी ही तात्कालिक अविलम्ब्यता का कार्य हो, वह रुग्ण आश्रमवासी को सुख और सान्त्वना देने से कभी न रुकते।

सेवा और विशेषकर रोगियों की सेवा से ऐसा पता चला कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत पृथक् सत्ता का भान नहीं रहता। ऐसा लगता है कि मानो उनका शरीर एक ऐसे जीवात्मा से ढीला-ढाला चिपटा हुआ है जो कि पूर्ण रूप से उद्बुद्ध हो चुका है और यह अनुभव करता है कि वही सब शरीरों में निवास करता है।

और उनकी यह सेवा केवल मानव-जाति तक ही सीमित नहीं थी। पशु और पक्षी भी, यदि मनुष्य से अधिक नहीं तो कम-से-कम मनुष्य के समान उनके ध्यान के अधिकारी थे। वह उनकी पीड़ा की भाषा समझते थे। एक बीमार कुत्ते की सेवा पर गुरुदेव ने उनकी बड़ी सराहना की थी। किसी व्यक्ति को अपनी उपस्थिति में किसी मूक प्राणी पर नृशंसता का व्यवहार करते देख कर वह अपने हाथ के इंगित से उसे उग्र शिक्षा देते।

कुष्ठियों के कल्याण-कार्य में गम्भीर और स्थिर रुचि रखने के कारण वह राजकीय अधिकारियों की प्रशंसा व विश्वास के पात्र बने और प्रदेश द्वारा संस्थापित कुष्ठी कल्याण समिति के लिए निर्वाचित किये गये। मुनि-की-रेती अधिसूचित क्षेत्र समिति के वह पहले तो उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

यद्यपि श्रीधर सम्पन्न परिवार के थे, तथापि एकान्त और ध्यान में संलग्न रहने के लिए उन्होंने बचपन से ही सभी सांसारिक भोगों को तिलांजलि दे दी। जहाँ तक अध्ययन का सम्बन्ध है, कालेज की पुस्तकों की अपेक्षा आध्यात्मिक पुस्तकों में उनकी अधिक रुचि थी। लोयोला कालेज में रहते हुए भी वह पाठ्य-पुस्तकों की तुलना में आध्यात्मिक पुस्तकों को प्राथमिक स्थान देते थे। श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द और गुरुदेव की पुस्तकों को अन्य सभी पुस्तकों से पूर्वता देते थे।

श्रीधर अपने ज्ञान में दूसरों को इतना सहभागी बनाते थे कि वह घर तथा पास-पड़ोस के लोगों के वस्तुतः गुरु बन गये। उनके साथ वह सच्चाई, प्रेम, शुचिता, सेवा और भगवद्-भक्ति की चर्चा किया करते थे। वह श्री राम का जप करने के लिए उन्हें उत्साहित किया करते थे। जब वह बीस वर्ष की वय के ही थे, तभी से उन्होंने नवयुवकों को रामतारक मन्त्र की दीक्षा देना आरम्भ कर दिया था। उनके अनुयायियों में एक श्री योगेश थे जो बालक गुरु श्रीधर द्वारा दिये गये तारक मन्त्र का जप १२ वर्ष तक निरन्तर करते रहे।

वह श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानन्द के परम प्रेमी थे। मद्रास के मठ में नियमित रूप से जाते और वहाँ पूजा में भाग लेते थे। स्वामी विवेकानन्द का संन्यास के लिए आह्वान उनके शुद्ध हृदय में गूँजता रहता था। महानगर में पधारने वाले साधु-सन्तों के दर्शन के लिए वह सदा ही लालायित रहते थे।

सन् १९३६ में श्रीधर छुप कर घर से चले गये। उनके माता-पिता ने बड़ी खोज के बाद उन्हें तिरुपति के पवित्र पर्वतीय मन्दिर से कुछ मील दूर एक धर्मात्मा सन्त के निर्जन आश्रम में पाया। बहुत समझाने-बुझाने पर वे घर वापस गये। उनका यह अस्थायी वियोग परिवार, मित्र और सम्पत्ति के मोहमय संसार से अन्तिम विदाई लेने की तैयारी थी। जब वह घर पर थे, तब भी उनका हृदय अपने अन्तर्वर्ती ज्ञान-गंगा के सनातन प्रणव-नाद के साथ सस्वर हो कर स्पन्दित होता और आध्यात्मिक विचारों के निस्तब्ध वनों में रमण करता रहता था। तिरुपति से वापस आने पर उन्होंने सात वर्ष घर में व्यतीत किये। इन दिनों उनके जीवन पर एकान्तवास, सेवा, आध्यात्मिक साहित्य के गहन अध्ययन, आत्म-संयम, इन्द्रिय-निग्रह, सरल और सात्त्विक जीवनचर्या और आहार, विलासिता का परिहार और तपोनिष्ठ जीवन के अभ्यास की गहरी छाप पड़ी और ये ही उनकी अन्तः आध्यात्मिक शक्ति के संवर्धन में सहायक हुए।

सन् १९४३ में उन्होंने अपने भावी जीवन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया। ऋषिकेश के श्री स्वामी शिवानन्द जी से वे पहले से ही पत्र-व्यवहार कर रहे थे । अन्त में वह आश्रम में सम्मिलित होने के लिए स्वामी जी की अनुमति प्राप्त करने में सफल हुए।

आश्रम में पदार्पण करने के साथ ही उन्होंने स्वभावतः औषधालय का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। उनके हाथों में रोग के निवारण की अद्भुत शक्ति थी। यह ख्याति चारों ओर फैल गयी, जिससे शिवानन्द दातव्य औषधालय में रोगियों का जमघट लगने लग गया।

आश्रम आने के तत्काल बाद ही श्रीधर ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का पर्याप्त परिचय दिया। उन्होंने भाषण दिये, पत्र-पत्रिकाओं के लिए लेख तैयार किये और आश्रम में पधारने वाले जिज्ञासुओं को आध्यात्मिक उपदेश दिये। सन् १९४८ में जब 'योग-वेदान्त आरण्य विश्वविद्यालय' (अब योग-वेदान्त आरण्य अकादमी के नाम से प्रसिद्ध) की स्थापना हुई, तो गुरुदेव ने उन्हें इसका उप-कुलपति और राजयोग का प्राध्यापक नियुक्त कर यथोचित सम्मान दिया। प्रथम वर्ष में उन्होंने महर्षि पतंजलि के योग-सूत्रों की प्रांजल व्याख्या प्रस्तुत कर जिज्ञासुओं को योग-मार्ग की प्रेरणा दी।

आश्रम में अपने निवास-काल के प्रथम वर्ष में ही उन्होंने स्वामी शिवानन्द जी की अमर जीवन-कथा पर 'Light Fountain' (लाइट् फाउन्टेन) नामक ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ पर गुरुदेव ने एक बार अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था- "ऐसा समय आयेगा जब शिवानन्द इस जगत् से प्रयाण कर जायेगा, किन्तु 'लाइट् फाउन्टेन' सदा अमर रहेगी।"

कार्यबहुल एवं गम्भीर साधनामय जीवन होते हुए भी उन्होंने गुरुदेव के निर्देशन में सन् १९४७ में योग-म्यूज़ियम (योग-कौतुकालय) की स्थापना की जिसमें वेदान्त का सारा दर्शन तथा योग-साधना की सभी प्रक्रियाएँ चित्रों द्वारा दर्शायी गयी हैं।

सन् १९४८ के अन्तिम दिनों में जब श्री निजबोध जी ने दिव्य जीवन संघ के महासचिव के पद से अवकाश ग्रहण किया, तो गुरुदेव ने श्रीधर को उनके स्थान पर मनोनीत किया। अब उनके कन्धों पर संघ की व्यवस्था का महान् उत्तरदायित्व आ पड़ा। इस नियुक्ति के तत्काल बाद ही इन्होंने संस्था की सभी प्रवृत्तियों में उपस्थित रह कर, मन्त्रणा दे कर तथा बुद्धिमत्तापूर्वक उनका नेतृत्व वहन कर आध्यात्मिकता का पुट दिया। वह सभी को अपनी चेतना को दिव्य चेतना के समकक्ष लाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे।

१० जुलाई १९४९ को गुरु-पूर्णिमा के दिन श्रीधर परम पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज से दीक्षा ले कर संन्यास-आश्रम में प्रविष्ट हुए। अब वह 'स्वामी चिदानन्द' के नाम से अभिहित हुए। चिदानन्द का अर्थ है-सर्वोपरि चेतना और ज्ञान में स्थित व्यक्ति।

भारत के विभिन्न भागों में दिव्य जीवन संघ की शाखाओं के कुशलतापूर्वक संयोजन का श्रेय उन्हें प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सन् १९५० में गुरुदेव की नवयुग निर्माणकारी अखिल भारतीय यात्रा की सफलता में उनका योगदान चिरस्मरणीय रहेगा। सब लोगों के सम्मिलित प्रयास से भारत के बड़े-बड़े राजनैतिक तथा सामाजिक नेता गण, राजकीय उच्च पदाधिकारी तथा राज्यों के नरेशों में दिव्य जीवन के अभियान की ओर जाग्रति पैदा की।

गुरुदेव ने स्वामी चिदानन्द को अपने व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में नूतन जगत् में दिव्य जीवन के सन्देश का प्रचार करने के लिए भेजा। उन्होंने अमरीका का यह विस्तृत पर्यटन सन् १९५९ के नवम्बर माह में आरम्भ किया। अमरीकावासियों ने पाश्चात्य वैचारिक भूमि में पले हुए लोगों में भारतीय योग की व्याख्या प्रस्तुत करने में पूर्ण निष्णात भारत के एक योगी के रूप में उनका स्वागत किया। उन्होंने दक्षिणी अमरीका का भी पर्यटन किया और माण्टीवीडियो तथा ब्यूनिस आयर्स आदि नगरों में धर्म-प्रचार किया। अमरीका से उन्होंने यूरोप की क्षिप्र यात्रा की और १९६२ के मार्च माह में आश्रम वापस आ गये।

अप्रैल १९६२ में उन्होंने दक्षिण भारत की तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान किया। अपनी इस यात्रा में वह दक्षिण के मन्दिरों और तीर्थस्थानों के दर्शन करते तथा आत्मप्रेरक भाषण देते थे। गुरुदेव की महासमाधि से लगभग आठ-दश दिन पूर्व ही वह १९६३ की जुलाई के प्रारम्भ में ही दक्षिण की यात्रा से आश्रम में वापस आ गये। इसे वह एक अलौकिक घटना ही मानते हैं।

अगस्त सन् १९६३ में वह गुरुदेव के उत्तराधिकारी के रूप में दिव्य जीवन संघ के परमाध्यक्ष तथा योग-वेदान्त आरण्य अकादमी के कुलपति निर्वाचित हुए।

महान् गुरु के एक सुयोग्य उत्तराधिकारी होने के नाते उन्होंने इन कतिपय वर्षों में न केवल इस संस्था की सुदूर देशों तक फैली हुई शाखाओं के ढाँचे में ही, वरन् विश्व-भर के उन असंख्य साधकों के हृदयों में भी जो कि उनका परामर्श, उनकी सहायता तथा मार्ग-दर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहे हैं-त्याग, सेवा, प्रेम और आध्यात्मिकता का झण्डा ऊँचा बनाये रखने के लिए अथक श्रम किया है। एक उन्नत कोटि के संन्यासी का अनुकरणीय जीवन यापन करने, आध्यात्मिकता का आकर्षण-केन्द्र होने तथा विश्व में दिव्य जीवन के भव्य आदर्शों को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए अपने बहुमुखी उग्र प्रयास के कारण वह सभी लोगों के प्रेम-पात्र बन गये।

पूर्ण अवधानपूर्वक सुरक्षित उनके व्यक्तित्व के स्वभावगत सौजन्य तथा स्वच्छन्द सेवाभावी प्रेमल स्वभाव ने लाखों व्यक्तियों के जीवन में अमित सान्त्वना प्रदान की है। देश के सुदूर और निकट के स्थानों की यात्रा के साथ-साथ स्वामी जी ने अभी हाल ही में मलेशिया तथा हाँगकाँग की यात्रा की और वहाँ पर सच्ची संस्कृति, आध्यात्मिकता तथा सभी कर्मों में अहंभावराहित्य की भावना को विकीर्ण एवं प्रसारित किया और इस भाँति अगणित व्यक्तियों के हृदयों में दिव्य जीवन यापन की कला स्थापित की। उनके इन गुणों के कारण जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके प्रति अमित कृतज्ञता का भाव द्योतन करते हैं।

संसार-भर में दिव्य जीवन के महान् आदर्शों के पुनरुज्जीवन के लिए अथक परिश्रम करते-करते २८ अगस्त २००८ को परम आराध्य श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज ब्रह्मलीन हो गये।

विषय-सूची

५. ध्यानोपासना और उसका महत्त्व

१२. शुद्धता : योग-पथ-निर्मात्री

१५. दिव्यता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है; अतः नियमित साधना द्वारा उसे प्रस्फुटित करो.

१६. मन : बन्धन और मोक्ष का कारण

१७. आध्यात्मिक विश्व-गुरु स्वामी शिवानन्द

२०.गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज

२६. स्वाध्याय का मनोवैज्ञानिक प्रभाव

२७. अलौकिक घटनाएँ और योग में उनका स्थान

२९. योग : महत्त्व और स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता

३१. श्री स्वामी शिवानन्द जी तथा उनका सन्देश

बीस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नियम

१. योग के सिद्धान्त

योग केवल निर्विकल्प समाधि में ही नहीं, प्रत्युत प्रतिक्षण है। मन में कोई विचार आने पर यदि आप उस पर ध्यान नहीं देते या उसे दमन नहीं करते, तो आप योग में असफल माने जायेंगे। हर विचार और हर कर्म में आपको अपनी वृत्तियों पर नियन्त्रण रखना है। तभी योग का उद्देश्य पूर्ण होगा और आप दिव्य जीवन यापन करेंगे। जानते हैं, इसमें कितनी देर लगती है? केवल एक क्षण। एक सेकेण्ड में चलचित्र फिल्म के कितने चित्र गुजर जाते हैं? मन के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। संस्कारों से ले कर इच्छा-पूर्ति की चेष्टा तक सम्पूर्ण प्रक्रिया एक सेकेण्ड में घट जाती है। अनुभव से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से वासना और वासनाओं से वृत्ति। कल्पना द्वारा वृत्ति इच्छा का रूप ले लेती है। इच्छा से जब अहं का योग होता है, तब वह इच्छा तृष्णा बन जाती है तथा आप इच्छा-पूर्ति के लिए चेष्टा करने को बाध्य होते हैं। मन की यह प्रक्रिया निरन्तर क्रियाशील है।

वैज्ञानिक एक ऐसी मशीन की खोज में हैं जो सदैव, निरन्तर चलती रहे, कभी न रुके। इस तरह की मशीन की खोज यदि आपको करनी हो, तो वह आपके अन्तर में ही है। उसे मन कहते हैं। इसी का सामना करना है। जितनी भी वासनाएँ और जितने भी संस्कार आपने बनाये हैं, वे सब ज्यों-के-त्यों उसमें हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप एक कार्य कर सकते हैं और वह यह कि आप नये संस्कारों को न बनने दीजिए और न पुराने संस्कारों को नये संस्कारों से सबल ही होने दीजिए। लेकिन यह कैसे सम्भव हो? हम प्रतिदिन अपनी पाँचों ज्ञानेन्द्रियों द्वारा नये अनुभव करते हैं। तब इन अनुभवों को हम कैसे रोकें कि ये मन पर अपने संस्कार न बना सकें? क्या ऐसी कोई विधि है? ये विषय कैसे मन में प्रवेश कर संस्कार बन जाते हैं?

एक विषय है, आप अपनी किसी ज्ञानेन्द्रिय से उसे अनुभव करते हैं। प्रथमतः विषय और ज्ञानेन्द्रिय का संयोग होता है। यही पहली चीज है। इसके उपरान्त क्या घटित होता है? अभी तक तो मानव के बाहरी व्यक्तित्व की कोर ही स्पर्श की गयी है। मान लीजिए, आप किसी कार्य में पूर्णरूपेण दत्तचित्त हैं, आपका भाई या बहन आ कर आपको हाथ से स्पर्श करती है (इन्द्रिय ने विषय स्पर्श किया); परन्तु आपको उसका बोध नहीं हो पाता, क्योंकि आपका मन वहाँ नहीं है। अतः इन्द्रिय इस स्पर्श की अनुभूति को मन तक न पहुँचा सकी।

विषय इन्द्रियों से संयुक्त होते हैं। इन्द्रियाँ उन्हें मन तक पहुँचा देती हैं; परन्तु यदि आप उसमें नहीं हैं अर्थात् आपमें 'मैं' भाव वहाँ नहीं है, तब अपने स्वभाववश मन कैसा भी संस्कार बनाये, आपके लिए कोई महत्त्व नहीं रखता। अतएव यदि अहं न हो तो विषय मन की गहराइयों तक प्रविष्ट नहीं हो पाता। यदि अहं को किसी अन्य विचार में लगा दें, तो इन्द्रियों द्वारा बना हुआ संस्कार कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। परन्तु यदि 'मैं' वहाँ है, तो विषय जा कर आपकी चेतना से टकरायेगा और यदि 'मैं' सजग नहीं है, इस ओर से असावधान है, अज्ञानावस्था में है, सांसारिकता में डूबा है तो वह तुरन्त इन अनुभवों को ग्रहण कर आपमें विषयों के प्रति इच्छा जाग्रत कर देगा।

यदि आपमें विचार-प्रक्रिया को समझने की कमी है और आप सावधान नहीं रहे, तो ज्यों-ही किसी प्रिय वस्तु का विचार आया, आप उसके प्रति आकर्षित हो उसे पाने की इच्छा करने लगेंगे। आप रुपया-पैसा देखते हैं और तुरन्त उसे लेना चाहते हैं। यदि इच्छा यहाँ तक आ जाती है, तब एक ही काम हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं? आप उस इच्छा को जला कर भस्म ही कर सकते हैं और इच्छाओं को भस्म करने के लिए केवल एक ही अग्नि है। वह अग्नि नचिकेता के पास थी। यमराज ने उसके सामने कितने आकर्षक और लोभनीय पदार्थ रखे। उन्होंने धन, सौन्दर्य, बल, शक्ति, राज्य, समस्त भुवनों का स्वामित्व, समस्त विद्याएँ आदि उसे भेंट करनी चाहीं। उन्होंने उसके समक्ष महा-आकर्षक एवं प्रलोभनीय समस्त भुवनों का बड़ा ही विषद वर्णन किया। परन्तु नचिकेता था कि उसने समस्त इच्छाओं को ही भस्म कर दिया था। उसके पास वैसी अग्नि थी और वह अग्नि है 'मुमुक्षुत्व' । मुमुक्षुत्व ही वह असली अग्नि है जिसमें समस्त इच्छाएँ, लालसाएँ डाल कर भस्म की जाती हैं। यही अग्नि दिव्य जीवन यापन करने वाले समस्त साधकों, योगियों और वेदान्तियों का मूलभूत गुण है।

यदि आप दिव्य जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके हृदय में सर्वदा मुमुक्षुत्व की प्रबल आकांक्षा होनी चाहिए और निरन्तर योग की अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। ज्वाला अवश्य होनी चाहिए। जीवन की बाह्य पद्धति को आप पूर्णरूपेण नहीं बदल सकते; परन्तु अन्तर में मोक्ष ही की अभिलाषा होनी चाहिए। मुमुक्षुत्व की इस अग्नि को अहर्निश जलते रहना चाहिए-आप जगते हों, सोते हों, अकेले हों या लोगों के साथ हों, ध्यान में हों या कर्मरत हों, यह अनि अनवरत जले। इसे बुझने न दीजिए; बल्कि अपनी सत्ता का एक अविभाज्य अंग बना लीजिए। तभी आपका जीवन दिव्य जीवन होगा।

यदि आपमें यह अग्नि है, तब आप चाहे जो भी कर्म करते हों, चाहे किसी भी स्थान पर रह रहे हों, कोई अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि आप दिव्य जीवन जी रहे हैं। अतः आप इन्द्रियों के दास नहीं हो सकते; परन्तु आपको जानना चाहिए कि आपके सावधान रहते हुए भी यदि कोई विषय आपकी अन्तश्चेतना में प्रवेश करता है, तो आप उसे मुमुक्षुत्व द्वारा किस प्रकार जला देंगे? बाहरी द्वार पर पहुँचने से पूर्व ही आपको उसे जला देना होगा; परन्तु किस विधि से? इसकी दो विधियाँ हैं- प्रथम विधि है: मन को सदा अन्तर्मुख रखें। उसे पूर्णतः बहिर्मुखी कभी नहीं होने दें। अतः जब आप विषय-वस्तुओं के बीच विचरण भी करेंगे, इन्द्रियाँ बाहर नहीं दौड़ेंगी। वे अन्तर्मुखी ही रहेंगी। यह अभ्यास अत्यन्त कठिन है; परन्तु करना है। यह 'प्रत्याहार' है और बहुत आवश्यक है। साधक का आदर्श सदैव इस महत्त्वपूर्ण योग्यता 'प्रत्याहार' को अपनाने का होना चाहिए।

दूसरी चीज है उदासीनता-तटस्थ रहना। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए तो यह कोई अर्थ नहीं रखता। एक मांसाहारी व्यक्ति बाजार जाता है जहाँ मछली, अण्डा, मुर्गी आदि बिकते हैं। उसके मुँह में पानी भर आता है; परन्तु यदि वह व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी, निरामिष भोजन करने वाला हुआ, तो वे चीजें उसके लिए कोई महत्त्व नहीं रखेंगी; क्योंकि उसकी उनमें कोई रुचि ही नहीं है। इसी भाँति हमें स्वयं में परम सत्ता का सतत चिन्तन और ध्यान करने की अभिवृत्ति उत्पन्न कर लेनी चाहिए; क्योंकि उसी के द्वारा हम जगत् के खोखलेपन से, सांसारिक वस्तुओं की व्यर्थता से तथा सम्पूर्ण सृष्टि की अनित्यता से परिचित हो सकेंगे।

निरन्तर अपने अन्तर में इसी चेतना को बनाये रखने से मन की एक अभिवृत्ति सृजित होती है जिससे कोई भी पदार्थ आपके लिए महत्त्व का नहीं रह जाता, वस्तुएँ आपके समक्ष आती हैं, परन्तु तब भी आपके अन्तर में प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी अवस्था को उदासीनता की अवस्था कहते हैं। केवल आप किसी में रुचि नहीं रखते। जिस वस्तु को आप पसन्द नहीं करते, उसके रहने पर भी आप उसके अस्तित्व से अनजान रह जाते हैं। किसी वस्तु में रुचि न रखने की जो अभिवृत्ति है, उसे विश्वजनीन करना पड़ेगा। विषयों के बीच में रहते समय साधक को उदासीन वृत्ति रखनी होगी और संसार में इस विधि से ही चलना होगा।

मनुष्य की दैनिक गतिविधि ही योग और वेदान्त का सार है। यदि व्यक्ति सोचता है कि किसी बड़े आदर्शवाद को अपना कर वह चाहे जो कर सकता है, कह सकता है, तो यह उसकी भूल है। जिस प्रकार प्रत्येक बूँद से सागर बनता है, इसी प्रकार व्यक्ति का हर एक कार्य उसके चरित्र के निर्माण में योग देता है। लोगों का दैनिक क्रिया-व्यापार ही दिव्य जीवन के, योग और वेदान्त के सार-तत्त्व का निर्माण करता है। यदि व्यक्ति अपने प्रत्येक विचार के प्रति सजग रह कर दैनिक जीवन में दिव्य जीवन के मोटे सिद्धान्तों का पालन करेगा, तो आध्यात्मिक जीवन के आधारभूत तत्त्व स्वतः ही आ जायेंगे।

सत्यता, दया और शुचिता मुख्य गुण हैं जो आपके जीवन के कण-कण में परिव्याप्त होने चाहिए। साधक किसी भी मूल्य पर दिव्य जीवन यापन की छोटी-से-छोटी बात भी नहीं भूल सकता। उसका सम्पूर्ण जीवन, विशेषकर प्रारम्भिक जीवन विनियन्त्रित होना चाहिए। यदि वह सोचता है कि ध्यान करने के साथ ही मनचाहा अन्य कुछ भी कर सकता है, तो वह स्वयं को धोखा दे रहा है। योग कोई खिलौना नहीं है कि उसे ले कर आप खेलने लगें। अतः हर एक कार्य समझदारी से करना चाहिए।

सम्पूर्ण व्यक्तित्व को नियन्त्रित करना होगा, साधना होगा, मध्यम मार्ग अपनाना होगा। जैसा कि अपने एक गीत में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज कहते हैं-"थोड़ा खाओ, थोड़ा पीओ...।" इस गीत को हमें सही अर्थ में समझना होगा। इस गीत के दो भाग हैं। जब वे कहते हैं- 'थोड़ा खाओ, थोड़ा पीओ, थोड़ा बोलो, थोड़ा सोओ', तो उनका आशय संयम से है। इनमें अधिकता नहीं होनी चाहिए। ये आवश्यकता से अधिक नहीं होने चाहिए। गीत की यह पंक्ति इस अर्थ में नहीं है कि इन्हें करना अत्यावश्यक है, बल्कि इस अर्थ में है कि इनमें आप अतिशयता न करें। खाने, पीने आदि का जो प्रवृत्तिमूलक जीवन है, वह कम-से-कम होना चाहिए।

कविता के दूसरे भाग में जब गुरुदेव कहते हैं- 'थोड़ा जप हो, थोड़ा आसनाभ्यास, थोड़ा कीर्तन', तो उसका यह आशय नहीं कि ये कार्य अधिक मात्रा में नहीं होने चाहिए, प्रत्युत दूसरी तरह का है। गुरुदेव ने कहा है कि हर एक कार्य आवश्यक है और आपके जीवन की दैनिक चर्या में हर एक का स्थान होना चाहिए। देह से सम्बन्ध रखने वाले स्थूल कर्म कम-से-कम हों और साधन के उच्च पहलू आपके दैनिक कार्यक्रम में समुचित महत्त्व पायें। स्थूल रूप से आपके लिए दिव्य जीवन या आध्यात्मिक जीवन की यही रूपरेखा है। जप, ध्यान, कीर्तन आदि उसका विधेयात्मक पक्ष है। कठोर संयम का जीवन व्यतीत करते हुए मन और इन्द्रियों की आकांक्षित कामनाएँ यह समझ कर पूरी न करना कि इनके पूर्ण करने से हम अधिकाधिक मन और इन्द्रियों के दास हो जायेंगे-इसका दूसरा पक्ष है। योग-साधना को सार्थक बनाने के लिए सदैव आत्म-नियन्त्रण रखते हुए अन्तर्मुख रहिए तथा शान्त वातावरण में स्वाध्याय कीजिए।

संक्षेप में योग के ये ही आधारभूत तत्त्व हैं।

२. श्रद्धा की आवश्यकता

राजनीति और अर्थनीति के विषयों में मतभेद हो तो समझ में आता है; परन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मतभेद होने से आश्चर्य होता है, क्योंकि इसमें तो समस्त साधकों का लक्ष्य समान ही होता है और वह है आत्म-साक्षात्कार। तब विचारों में यह अन्तर किस कारण है? एक कारण तो यह है कि भिन्न-भिन्न साधकों के समक्ष उस आत्यन्तिक सत्य के भिन्न-भिन्न पहलू प्रस्तुत किये गये हैं। मान लीजिए, एक स्वर्ण और चाँदी का खम्भा बनाया गया हो। उसमें एक ओर चाँदी और दूसरी ओर सोना हो। एक ओर से देखने पर खम्भा केवल चाँदी का प्रतीत होगा और दूसरी ओर से देखने पर नितान्त सोने का। दूसरी तरह इसे यों भी स्पष्ट किया जा सकता है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में ग्रहण-क्षमता और समझने की शक्ति भिन्न-भिन्न होती है। प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण करता है। अतः अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद आदि साधकों की क्षमता के अनुकूल भिन्न-भिन्न साधना के मार्ग हैं। इसलिए धर्मग्रन्थों में कोई असंगति नहीं है। सभी हमारी श्रद्धा के योग्य हैं। आप एक कण श्रद्धा से ही वह कार्य कर सकते हैं जो देखने में असम्भव लगता है।

श्रद्धा की आवश्यकता कहाँ है? क्या व्यक्ति अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करके वस्तुओं का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता? नहीं कर सकता; क्योंकि अन्तःकरण (मानसिक प्रक्रिया) की अपनी सीमाएँ हैं। सभी महापुरुषों ने-चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के ब्रह्मानुभूति के उपरान्त श्रद्धा पर बल दिया है। वे गलत नहीं कह सकते थे; क्योंकि गलत कहने का उनका कोई प्रयोजन नहीं था। बाहरी पदार्थों के अनुभव में अनुभवकर्ता, अनुभव की क्रिया और अनुभूत विषय-तीन तत्त्व होते हैं। इन तीनों के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। जीवन में ये तीन तत्त्व प्रतिक्षण रहते हैं। परम अनुभव प्राप्त करने के लिए इस त्रिधा तत्त्व को नष्ट करना है, त्रिपुटी-लय को उपलब्ध होना है। उस स्थिति में केवल चेतना ही चेतना शेष रह जाती है; महा अनुभव, परम अनुभव मात्र रह जाता है।

परम का स्वरूप सत्ता है। इसे एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करेंगे। आप किसी जंगल में जाते हैं और एक वृक्ष देखते हैं। वृक्ष है। मान लीजिए कोई लकड़हारा आ कर वृक्ष काट डालता है, तब वह वृक्ष 'लड्डा' कहलाता है। वृक्ष का नाम और रूप बदल गया है; परन्तु अस्तित्व गायब नहीं हुआ। अब वह 'लट्ठा' के नाम और रूप में विद्यमान है। लड्डे को भी यदि चीर कर तख्ते बना लिये जायें, तब लट्टे के स्थान पर तख्ते होंगे; लेकिन मूल सत्ता ज्यों-की-त्यों रहती है। अब लीजिए, इन तख्तों से मेज और कुरसियाँ बना दी जायें, तब तख्ते नहीं रहेंगे, परन्तु उनके स्थान पर मेज और कुरसियाँ होंगी। कुछ वर्षों के उपरान्त कुरसियाँ और मेजें टूट-टूट कर व्यर्थ लकड़ी के टुकड़े मात्र रह जाती हैं, तब मेज और कुरसियों का अस्तित्व नहीं रह जाता। मेज और कुरसियों के इन टुकड़ों को जला दिया जाये, तो राख शेष रह जाती है। अब लकड़ी के स्थान पर राख का अस्तित्व है और यदि राख को भी नष्ट कर दिया जाये, तो वैज्ञानिकों के मत में अणु शेष रह जाते हैं और इस प्रकार सत्ता कायम रहती है। अतः आत्यन्तिक सत्य सत् और नित्य है।

परन्तु सत्य को हम अपने मन और इन्द्रियों द्वारा अनुभव नहीं कर सकते; क्योंकि इनका क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। यदि रात्रि में प्रकाश है तो हम कोई वस्तु देख सकते हैं। यदि अन्धकार हो तो नेत्र होते हुए भी वस्तु हमें दिखायी नहीं दे सकती। अतः नेत्र भी देखने के लिए प्रकाश (बाहरी वस्तु) पर निर्भर करते हैं। लेकिन मान लीजिए, यदि चकाचौंध करने वाला प्रकाश हो तो नेत्र नहीं देख सकेंगे। वे विद्युत् जैसे बहुत अधिक तेज प्रकाश से या तो चौंधियाँ जायेंगे या सदैव के लिए दृष्टिहीन हो जायेंगे।

इसी प्रकार यदि कोई वस्तु परदे में छिपी हो, तो नेत्र उसे नहीं देख पायेंगे। स्फटिक जैसे स्वच्छ काँच के गिलास में जल भरा हो और दूर से देखा जाये, तो यह बताना कठिन होगा कि गिलास में जल है अथवा नहीं। जुकाम होने से आप किसी वस्तु की सुगन्ध नहीं ले सकते। अति-धीमी ध्वनि आप सुन नहीं सकते हैं और तेज ध्वनि आपको बहरा कर सकती है। किसी विचार में मग्न रहते समय आप बाहरी कोलाहल नहीं सुन सकते। दूध कितना ही सुस्वादु हो, तीसरे या चौथे प्याले में आपके लिए स्वाद नहीं रह जायेगा। यदि दूध वस्तुतः स्वादिष्ट होता, तो वह सदैव सुस्वादु लगता। तब क्या कारण है कि चौथे प्याले में उतना स्वाद नहीं आता और पाँचवें प्याले से उलटी आने लगती है? स्पष्टतः आपकी इन्द्रियों का क्षेत्र बड़ा सीमित है। इन्द्रियों द्वारा हम समान रूप से अनुभवों में एकरूपता नहीं पाते। पहले दिन आपने भोजन में कौन-कौन से पदार्थ खाये थे, आपको याद नहीं रह सकता। न आप अतीत को याद रख सकते हैं और न भविष्य के लिए कथन कर सकते हैं।

व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान् क्यों न हो, मस्तिष्क में थोड़ी-सी भी खराबी हो जाने पर या उसे किसी मनश्चिकित्सक के पास परामर्श हेतु जाना पड़ेगा अथवा किसी पागलखाने में। मनुष्य की चेतना लुप्त करने के लिए अफीम की एक मात्रा पर्याप्त है। ऐसी हैं ये मन और इन्द्रियों की सीमाएँ! यही नहीं; ईर्ष्या, क्रोध, दुराग्रह, उत्साहहीनता- ये सभी व्यक्ति की दृष्टि को धूमिल कर देते हैं। यदि वह प्रसन्न है तो उसे प्रत्येक वस्तु सुन्दर दिखायी पड़ती है, अन्यथा सभी वस्तुएँ भद्दी, कुरूप। यदि किसी व्यक्ति के मन में द्वेष है, तो सब उसके शत्रु बन जाते हैं। यदि उसका हृदय प्रेम से परिपूर्ण है, तो सभी उसके मित्र बन जायेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मन द्वारा प्राप्त ज्ञान निर्भर करने योग्य नहीं होता।

हमारे महान् चिन्तकों और मनीषियों ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि जो-कुछ हम देखते हैं, वह वस्तु की बाह्य दिखावट है, उसका सत्त्व नहीं है। कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए। आपके अनुसार वह कपड़े का एक टुकड़ा है। आप उसके ताने-बाने के धागे निकाल दीजिए। अब क्या रहा? केवल धागों का ढेर! जैसे पहले वह कपड़ा था, वैसा कपड़ा अब वह नहीं रहा। अब उसे धागों का ढेर कह सकते हैं। इन्हीं धागों को रूई में बदल सकते हैं और रूई को अणुओं में। अतः वस्तुतः देखा जाये तो हम अणुओं को धारण किये हुए हैं।

तो क्या बुद्धि और इन्द्रियाँ किंचित् भी उपयोगी नहीं हैं? निश्चय ही उपयोगी है, किन्तु कुछ सीमा तक। जिस सीमा तक बुद्धि उपयोगी है, उस सीमा तक पहुँचने के उपरान्त वह उपयोगी नहीं रह जाती; बाधक बन जाती है। अतः तब उसे त्याग देना चाहिए। वेदान्त में भी जो मुख्यतः अनवरत जिज्ञासा और व्यतिरेक (विश्लेषण) की प्रक्रिया है, ध्यान के स्तर पर-मन को अन्तर्मुख करने की अवस्था में बुद्धि से बचाव करना पड़ता है। हमारे महामनीषी जानते थे कि मन मनुष्य का आवश्यक अंग नहीं है; अतः उन्होंने मन और बुद्धि को ठुकरा कर एकदम अविज्ञात में छलांग लगा दी। उन्होंने परम सत्य का अपरोक्ष अनुभव किया था और परमानन्द को प्राप्त किया था। इसी को वे दूसरों को बाँटना चाहते थे, इसमें दूसरों को भागीदार बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने कहा- "साधको! चले आओ। हम तुम्हें मोक्ष का मार्ग बतायेंगे जहाँ नित्य आनन्द और स्थायी शान्ति है!" अतः उनके वचनों में विश्वास करना अन्धश्रद्धा नहीं है।

आत्मा के प्रति आत्मा की स्वीकृति श्रद्धा है। मानव की आत्यन्तिक सत्ता अनन्त के अनुसार कार्यशील है। श्रद्धा का उद्भव मन और इन्द्रियों द्वारा नहीं होता। श्रद्धा तो मनुष्य के अन्तरतम की परम सत्ता का स्वभाव है। श्रद्धा शक्ति है। यह महान् आदि-शक्ति है जो मानव का उत्थान कर उसे अलौकिक, इन्द्रियातीत अनुभव में ले जाती है।

महामनीषी आचार्य शंकर ने भी साधन-चतुष्टय की षट्-सम्पत् में श्रद्धा को सम्मिलित किया है। साधन-चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, षटू-सम्पत् (शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान) तथा मुमुक्षुत्व हैं। यदि सभी कुछ जिज्ञासा और विश्लेषण से बोधगम्य हो सकता, तो श्रद्धा को भी अनिवार्य तत्त्व बताने की उन्हें क्या आवश्यकता थी? श्रद्धा के बिना साधक श्रवण तक का अभ्यास नहीं कर सकता। यदि गुरु में उसकी श्रद्धा नहीं है और गुरु-वचन को सन्दिग्ध समझता है, तो वह कैसे कुछ सीख सकता है? इतना ही नहीं, श्रद्धा तो हमारे दैनिक जीवन में भी अपरिहार्य है।

कोई भोजन बनाता है, हम भोजन करते हैं। हमें यह सन्देह नहीं होता कि बनाने वाले ने उसमें विष मिला दिया होगा। हम औषधि के लिए चिकित्सक के पास जाते हैं और उसकी दी हुई औषधि का सेवन करते हैं। उस समय हम यह सन्देह नहीं करते कि उसने औषधि के स्थान पर विष दे दिया होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। हमारे प्राचीन महर्षियों ने परम सत्य की गहराइयाँ जाँची थीं और अपने अनुभव प्रदान किये थे। हम उनकी बात में विश्वास करते हैं जो यह कहते हैं कि वे चन्द्रमा पर गये थे। इसी प्रकार उनके वचनों में भी विश्वास करना उचित है जिन्होंने सत्य के दर्शन किये हैं और जो कहते हैं-"हमने सत्य का अनुभव किया है, उसी प्रकार तुम भी कर सकते हो; परन्तु शर्त है कि सत्य का अनुभव प्राप्त करने के लिए जैसा हमने किया है, वैसा तुम भी करो। प्रयोग करके देखो कि तुम्हें वैसी सफलता प्राप्त होती है कि नहीं।" सन्त हमें आश्वासन देते हैं कि सम्यक् आत्म-विश्लेषण द्वारा हम भी परम सत्य का अनुभव कर सकेंगे।

तुलसीदास कहते हैं कि श्रद्धा रानी की अन्तरंग सखी के समान है। रानी का दर्शन चाहने वाले को जिस महल के अन्तर-कक्ष में रानी रहती है, वहाँ तक कोई सेवक नहीं ले जा सकता। वह केवल अन्तःपुर की ड्योढ़ी तक ले जा सकता है। तदुपरान्त रानी की कोई अन्तरंग सखी ही उसे रानी तक पहुँचाती है। तर्क, पुस्तकीय ज्ञान आदि हमें एक निश्चित सोपान तक ले जाते हैं। उसके परे वे हमारी सहायता नहीं कर सकते, केवल श्रद्धा कर सकती है। वह हमें चरम अनुभव में ले जा सकती है। साधक चाहे राजयोगी हो, चाहे भक्तियोगी अथवा ज्ञानयोगी हो-श्रद्धा-भाव आवश्यक है। भगवान् आपको दिव्य आनन्द के प्रति महान् श्रद्धा प्रदान करें!

३. दिव्य जीवन यापन की कला

जीवन अमूल्य है, दुर्लभ है। जीवन को केवल, दुःख, भग्नाशा, निराशा और भ्रम-जाल न मानिए। इन सब क्षणिक रूपों के साथ ही उसका एक महान् और महिमामय पक्ष रह जाता है और वह यह है कि जीवन सदैव हमारी उच्चतर नियति की ओर चलने का हमें आह्वान देता है और वह उच्चतर नियति है नित्य धाम, अमर पद पा लेना। ईश्वर में परमानन्द का अनुभव कर लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।

ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। ईश्वर की ही सत्ता है और वही एक सत् है। वह हमारे जीवन की धुरी है तथा हमारे जीवन का परम ध्येय है। जीवन-सत्ता के लिए, शान्ति और सुख के लिए तथा अपने परम कल्याण के लिए ईश्वर के समान और कोई भी नितान्त अपरिहार्य नहीं है। ईश्वर ही हमारा लक्ष्य है।

जिस पृथ्वी-लोक से हो कर हम ईश्वर के पास जा रहे हैं, हमें उसमें ही लिप्त हो कर नहीं रहना है, प्रत्युत इस जीवन का उपयोग ईश्वर तक पहुँचने में, उससे एक होने में, उसमें एक होने की अनिर्वचनीय अनुभूति प्राप्त करने तथा उसमें आनन्दमय स्वरूप की झलक पाने में करना चाहिए। यही महाकार्य है। जीवन का प्रमुख व्यापार यही है। छोटी-बड़ी अनेकानेक चीजों के बीच में यही एक महान् वस्तु है जिसे हमें उपलब्ध करना है। अन्य समस्त क्षुद्र वस्तुएँ निरन्तर परिवर्तनशील हैं, बदलती रहती हैं और समाप्त हो जाती हैं; परन्तु जीवन का यह महाव्यापार पालने से आरम्भ हो कर चिता में रखते समय तक भी पूर्ण नहीं होता, हो ही नहीं सकता। यह तो तभी पूरा होगा, जब 'उसे' पा लेंगे। इसके लिए चाहे कितने ही जन्म क्यों न लेने पड़ें। अनेकानेक विक्षेपों के बीच जीवन का यही मुख्य और महाव्यापार है।

हमारी वर्तमान चेतनावस्था अज्ञान की उपज है। अपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण ही जन्म, मृत्यु, पीड़ा और यातना है। यह अहं-भावना कि 'मैं मनुष्य हूँ', 'मैं दुर्बल प्राणी हूँ', 'मैं दोषों और त्रुटियों से पूर्ण हूँ', मूल अज्ञान और कष्टों की बहुप्रज जड़ है। इसी से कामनाएँ अंकुरित होती हैं। कामनाएँ अज्ञान-जनित होती हैं। राग-द्वेष भी अज्ञान-जनित हैं। सांसारिक जीवन में आसक्ति भी अज्ञानवश होती है तथा अपनी अमर आत्मा के स्वरूप का, शाश्वत भागवत जीवन का, नित्य आनन्द की महा-नियति का अनुभव न होना भी अज्ञानवशात् ही है।

देहाध्यास-देह को ही आत्मवत् समझ लेना-मानव की बहुत बड़ी भूल है। अशुद्ध, जड़ और नश्वर देह को शुद्ध अमर आत्मा समझ लेना सांसारिक जीवन की वस्तुतः महान् व्याधि है। अहं, राग, द्वेष, लालसाएँ, तृष्णाएँ, वृत्तियाँ आदि इसी मूल त्रुटि के विकार हैं। इसी मूल त्रुटि से ही अनेक प्रकार की इच्छाएँ तथा उनके अनेक रूप-रूपान्तर पैदा होते हैं। इच्छित वस्तु की प्राप्ति हेतु व्यक्ति कर्म करता है। कुछ वस्तुओं को वह पसन्द करता है, कुछ हो नापसन्द करता है, अपने कर्म का फल चाहता है, फल भी प्रायः उसकी इच्छानुरूप नहीं होता और इस प्रकार वह जन्म-मरण के चक्र से बँधा रहता है।

परम दिव्य ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो, तब दुःख, कष्ट और यातनाओं का अन्त हो जायेगा, आप अमर आनन्द, शाश्वत शान्ति और अखण्ड सुख प्राप्त करेंगे तथा जन्म-मृत्यु के पाश से एकदम मुक्त हो जायेंगे। विवेक, वैराग्य, उपरति, शम, दम, तितिक्षा, त्याग, श्रद्धा और भक्ति, विश्व-प्रेम, साहस, नम्रता, सत्यवादिता, दया, एकाग्रता तथा ध्यान और मोक्ष की ज्वलन्त आकांक्षा-ये सब आत्म-साक्षात्कार के, ब्रह्मज्ञान-प्राप्ति के साधन हैं।

ईश्वर स्वयम्भू है। अपने अस्तित्व के लिए वह किसी पर निर्भर नहीं है। वह स्वयंप्रकाश, स्वयंज्योति है। उसे स्वयं को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। वह दिव्य प्रकाश है, स्वतः सिद्ध है। उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप हैं, इसके लिए आपको कोई प्रमाण नहीं चाहिए। आपको इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई अन्य व्यक्ति आये और आपको आपके अस्तित्व के होने का प्रमाण दे। आपके लिए आपका अस्तित्व स्वतः सिद्ध है; परन्तु उसका बाहरी प्रदर्शन नहीं हो सकता। आपकी सत्ता है; अतः आप हैं। ईश्वर को प्रमाण नहीं चाहिए; क्योंकि वह समस्त सत्ताओं का मूल है। उसके होने से ही अन्य सत्ताएँ सम्भव हैं। आप भी इसीलिए हैं; क्योंकि 'वह' है। ईश्वर है, अतः आपका होना भी सम्भव हो गया। विशुद्ध सत्ता के रूप में वह आपके अन्तर में है। वह सब प्रमार्णो का प्रमाण है। वह स्वयं पूर्ण है। सब उसमें हैं। अखिल विश्व, त्रिभुवन उसी में है। वह स्वयं का ज्ञाता स्वयं है।

आजकल सगुण और निर्गुण को ले कर बड़े वाद-विवाद होते हैं। वह ऐसा हो या वैसा हो, यह कहने वाले हम कौन होते हैं? एक मानव ईश्वर को कैसे आदेश दे सकता है कि उसे कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं? हमें इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। यह व्यर्थ है। सगुण हो या निर्गुण, हमें क्या प्रयोजन? हमारे लिए वह सगुण है। दार्शनिकों के लिए, तत्त्वचिन्तकों के लिए, रहस्यवादियों के लिए वह निर्गुण (निरपेक्ष) हो सकता है। हमें इससे कुछ प्रयोजन नहीं। हम साधकों के लिए, हममें से प्रत्येक के लिए वह नितान्त सापेक्ष है। वह हमारे बहुत निकट है।

हम तो इतना भी नहीं जानते कि हमारे अन्तर में क्या हो रहा है? नहीं जानते कि भोजन किस प्रक्रिया से हजम हो रहा है, शिराओं में रक्त कैसे संचरित हो रहा है? हम नहीं जानते कि कलिका किस प्रकार पुष्प में प्रस्फुटित हो जाती है? इस पर भी हम कहते हैं कि हम ईश्वर का स्वरूप जानते हैं-और वे कैसे हों, इसके लिए उन्हें आदेश देने को तत्पर हैं। हमें तो उन्हें केवल प्रेम करना है, केवल उन्हें जानने का प्रयास करना है, केवल उनके पास पहुँचना है, उनकी समीपता पाने को, उनका अनुभव करने को और उन्हीं की सत्ता में प्रविष्ट होने को जीना है। यह महान् लक्ष्य है। यही एक कार्य है जो करणीय है।

हम उनके स्वभाव के सम्बन्ध में बात न करें। हमारे लिए इतना जानना ही पर्याप्त है कि वह अनिर्वचनीय माधुर्य है, आनन्द है, ऐसा आनन्द जो आपकी कल्पना से सर्वथा परे है। कल्पना उसको ग्रहण करने में असमर्थ है। वह आनन्द है, शान्ति है-अद्भुत शान्ति। निश्चल हो जाइए और उस शान्ति का अनुभव कीजिए।

शान्ति का उद्गम वही है। मनुष्य अधिक-से-अधिक जिस आनन्द की कल्पना कर सकता है, वह आनन्द इस असीम का किंचित् हलका-सा प्रतिबिम्ब है। वही आनन्द है। वह सौन्दयाँ का महान् सौन्दर्य और प्रकाशों का परम दिव्य प्रकाश है। वह नित्य अनन्त प्रकाश है, परिवर्तनहीन प्रकाश है। शान्ति, आनन्द, दिव्यता, प्रकाश, शाश्वत सत्ता-सब वही है। वह परम पूर्णता है। इन सबसे अधिक सभी से अधिक-वह हमारा अपना है। वही आपका अपना है। उसकी उपलब्धि हेतु संसार की सभी वस्तुओं से आपको सम्बन्धों का अन्त कर देना है।

चर्चा बहुत हो चुकी है। अच्छा होगा, अब चर्चा या बहस और न करें। यह जानने का प्रयत्न करें कि भगवान हमारा अपना है, इस क्षण भी है, यहीं है। समय बीत रहा है। जीवन अल्प है। हमें अज्ञान की ग्रन्थि को काट कर ब्रह्मानन्द का अनुभव करना है। हमने यहाँ इसीलिए जन्म लिया है। स्वामी शिवानन्द जी के समान पूर्व और पश्चिम के महान् सन्त तथा गुरु जन आपको उस आदि स्रोत तक पहुँचाने के लिए ही आते हैं। ज्ञान का सूर्य आपकी चेतना में उदित हो जाये, वे इसी का प्रयत्न करते हैं। वे आपको उस महा-महिमान्वित गन्तव्य की ओर ले जाने के लिए ही आते हैं। अतः प्रेमी हृदय बनो। सन्तों का स्मरण करो। सबकी सेवा करो। सबमें भगवान् के दर्शन करो। वह अन्तर्यामी ही केवल सत्य है। वह आनन्दमय है। हमें अपने इस अपूर्ण असन्तोषजनक पार्थिव जीवन के माध्यम से ही किसी-न-किसी प्रकार 'उस' तक जाने का मार्ग खोजना है। इन्द्रियों पर अनुशासन रखो। नेत्रों पर अनुशासन रखो। जिह्वा पर अनुशासन रखो। अल्प भोजन करो। अपनी स्वादेन्द्रिय पर संयम रखो, निद्रा कम करो और स्वयं को भगवच्चिन्तन से ओत-प्रोत कर लो। प्रेम से ओत-प्रोत कर लो।

अपनी क्षुद्र द्वेष-भावना को, पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रहों और परस्पर अलगाव की भावना को जीत लो और स्वयं को सबके हेतु प्रेम का, एकता का, कल्याण का सागर बना दो। जाति, धर्म, सम्प्रदाय या इस प्रकार के अन्य अवरोधों में कोई अन्तर न देखो। अपने विश्व-प्रेम की भुजाओं में अखिल ब्रह्माण्ड को समेट लो। स्वार्थपरता त्याग दो, क्रोध पर संयम रखो और सद्गुणों का विकास करो। जब तक यह जीवन है, कुछ अच्छा काम करो, ठोस काम करो। शरीर में जब तक श्वास है, प्रभु से प्रार्थना करते रहो और उसकी कृपा प्राप्त कर इस यात्रा को शीघ्र ही समाप्त करके नित्य आनन्द में, प्रभु में निवास करो। तब ही जीवन सार्थक होता है।

प्रभु की आप पर असीम कृपा हो!

४. धर्म : जीवन का सार-तत्त्व

जीवन के नैतिक मान की परिपूर्ति के लिए धर्म कर्तव्य है, सदाचरण है तथा सद्गुणी जीवन है। वह जीवन का आधार है, जीवन का रक्षक है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जब आप धार्मिक जीवन यापन करेंगे, तो भगवान् आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जायेंगे। धर्म अमर आनन्द की ओर ले जाता है। जहाँ धर्म है वहाँ सफलता है, आनन्द है और शान्ति है। धर्म एक विलक्षण संकल्पना है। वह आदर्श है-आदर्शवाद का जीवन-जो सम्भाव्य है। जीवन को जैसा होना चाहिए, उसका आदर्श है। यह प्राकृतिक विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान पर आधारित न हो कर आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित वास्तविक विज्ञान है। कोई भी व्यक्ति दुःखी नहीं होना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। अशान्ति, भय, अस्थिरता, चिन्ता, परेशानी कोई नहीं चाहता। सब सुख की अनुभूति चाहते हैं। हर एक शान्ति खोजता है। परन्तु शायद ही कोई जानता हो कि सुख और शान्ति दोनों एक हैं और अपृथक् हैं। कदाचित् ही किसी को ज्ञात हो कि इन दोनों का सम्बन्ध वर्णनातीत है।

वह कौन-सा सम्बन्ध है?

सुख पूर्णरूपेण शान्ति पर आश्रित है। शान्ति सुख का कारण है। बिना शान्ति के आप सुख नहीं पा सकते। शान्ति पहले आती है। सुख उसका स्वतः परिणाम है। धूप या अगरबत्ती जलने पर सुगन्ध अनुभव होती है। पुष्प के मुकुलित होते ही उसकी भीनी सुगन्ध आने लगती है। सुख शान्ति का परिणाम है। शान्ति, मन की शान्ति के बिना आपको सुख नहीं मिलेगा। बिना सुख के आप शान्ति तो पा सकते हैं; क्योंकि जिस समय आप पूर्णतः शान्ति की अवस्था में रहते हैं, आप सुख का ध्यान नहीं करते। उस समय सुख हो या न हो, आपके लिए कुछ अर्थ नहीं रखता; क्योंकि सूक्ष्म विश्लेषण करने पर शान्ति का अर्थ ही परमानन्द है। आपके पास यदि एक पात्र भर के शहद है, तो आप मिठास की चिन्ता नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि आपमें सच्ची शान्ति है, तो सुख आपके लिए अनावश्यक हो जाता है; क्योंकि सुख का मूल-तत्त्व शान्ति में पहले से ही है, जिस प्रकार मधुरता का मूल-तत्त्व मधु में है।

जो इस तत्त्व के ज्ञाता हैं, वे कहते हैं- "शान्ति परम लक्ष्य है।" परन्तु जिस शान्ति की वे बातें करते हैं, वह केवल कोलाहल के अभाव से उत्पन्न शान्ति नहीं है, प्रत्युत अनुभव की वह सुनिश्चित अवस्था है जिसमें कोलाहल और तोड़-फोड़ होते हुए भी शान्ति विराजमान रहती है। उसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता, भंग नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। इसी कारण वे इसे असाधारण, अद्भुत शान्ति कहते हैं-ऐसी शान्ति जिसे मानव-बुद्धि नहीं समझ सकती, जो मनसातीत है। वही शान्ति है जो दुःख, कष्ट, परेशानियों, निराशा और असफलता के बीच में भी अक्षुण्ण बनी रहती है। चाहे जनता आपसे घृणा करे, मित्र आपका संग छोड़ दें, अपशब्द कहने लगें, यहाँ तक कि चाहे वे आपको क्लेश भी दें-आपमें पूर्ण शान्ति रहेगी। यह अपूर्व असाधारण शान्ति उस समय आती है, जब आप आन्तरिक सत्ता, परम सत्ता का अनुभव करते हैं। इस शान्ति को कोई नहीं छू सकता। कुछ शहीदों में भी यही शान्ति व्याप्त थी। उन्होंने कहा था- "हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो; क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं।" और वे उनके लिए भी प्रार्थना कर सके थे जो उन्हें विनष्ट करने पर तुले थे; क्योंकि उनके अन्तर में परमेश्वर की अपार शान्ति थी।

यह शान्ति बुद्धि का अतिक्रमण कर जाती है। इस पर विश्व की कोई शक्ति हावी नहीं हो सकती, प्रभाव नहीं डाल सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। यहाँ तक कि इसका कण मात्र भी ले नहीं सकती; क्योंकि यह शान्ति ही एकमात्र सत् है। यह शान्ति अनुभव की सशक्त सत्तात्मक स्थिति है। यदि आपमें यह शान्ति है तो आप सम्राटों के भी सम्राट् हैं, एक अरबपति भी आपके सामने कुछ नहीं है। यदि आपमें यह शान्ति है तो अखिल विश्व की सम्पदा आपके लिए धूलि के समान है। यही शान्ति हमारा लक्ष्य है। मोक्ष, निर्वाण, ज्ञानोदय, इन्द्रियातीत अनुभव और कुछ नहीं, यह महा-शान्ति ही है।

इच्छाओं का, भ्रम का अन्त हो जाता है। न अशान्ति, न लालसा, कुछ नहीं रह जाती। आप पूर्ण हो जाते हैं। आप दिव्यता से परिपूर्ण, शान्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। परम सत्य ही परम शान्ति है और परम शान्ति ही परमानन्द है। यही उपनिषद् का ब्रह्मानन्द है। यही परम ब्रह्म है, परम 'ताओ' है जो अनिर्वचनीय है और जिसे पाने के उपरान्त कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। यह ऐसी अवस्था है जो अद्वितीय है, अमूल्य है और यह निर्विकार मन से ही सम्भव हो सकती है। जहाँ अनन्त इच्छाओं, विचारों, महत्त्वाकांक्षाओं और विचित्र मोह-जाल के कारण मन चंचल है-उससे शान्ति कोसों दूर है। यदि आप सोचते हैं कि चलो इस इच्छा को पूरी कर लें तो कुछ शान्ति मिले, तो आप पूर्णरूपेण भ्रम में हैं।

इच्छा-तुष्टि का एक ही परिणाम होता है। वह आपकी इच्छा को और बलवती कर देगी; क्योंकि इच्छा माया की एक बड़ी रहस्यमयी विचित्र शक्ति है। वह तुष्टि द्वारा समाप्त नहीं होती। उसका तो अतिक्रमण करके, जीत करके अथवा उच्च लक्ष्य के प्रति उदात्त करके शमन करना है। हर इच्छा के उदित होते ही आप उसे पूर्ण करना चाहने लगें, तो आप भयंकर भूल कर रहे हैं। आप प्रकाश-पथ पर नहीं चल रहे हैं। कुछ ही समय के उपरान्त आपको यह कटु अनुभव होगा कि आप अन्तहीन बन्धन में जकड़ गये हैं। प्रवाह के साथ अनुकूल गति में सन्तरण करना प्रश्न का उत्तर नहीं है। इच्छाओं की इस समस्या का यह समाधान नहीं है। प्रवाह के साथ बहने में आप शीघ्र ही भँवर में फँस जायेंगे। उसमें से निकलने में आपकी केवल आत्म-संयम की शक्ति ही सहायक हो सकती है।

आपको अपनी उच्च प्रकृति को सामने लाना होगा। निम्न प्रकृति को तो सभी कोई छूट दे सकते हैं। संसार के कारागार ऐसे व्यक्तियों से भरे पड़े हैं जिन्होंने अपनी निम्न प्रकृति को खुली छूट दी है। यह नगण्य है-कुछ नहीं ले सकती। जब कभी इच्छा उत्पन्न हो, तुरन्त उसमें चले जाओ। मानव अव्यवस्थित (Chaos) नहीं है, अनगढ़ रचना नहीं है। वह तो ईश्वर की अनुकृति है। इच्छा मन का रोग है। यह जीवात्मा के लिए अभिशाप है। यह भ्रमित अहं की,

मिथ्या मानव-व्यक्तित्व की वेदना है। इच्छा माया है और माया इच्छा है। आपको इसे जीतना है—यही सम्पूर्ण योग का, दर्शन का, ऋषि-महात्माओं के वचनों का सार है। इसे जीतिए। वीरतापूर्वक इस इच्छारूपी भयानक शत्रु को जीत लीजिए। यह बड़ा ही भयानक शत्रु है। इसे जीतने के लिए विशेष शक्ति की अपेक्षा है। इच्छाओं में बह जाना दुर्बलता है; अतः इन्हें रोकिए, इन पर विजय पाइए। यही योग है, यही अध्यात्म है, यही आन्तरिक शक्ति है, यही व्यक्तित्व है और यही वास्तविक सत्य है। आप अपने को दृढ़तापूर्वक स्थापित कीजिए। मन अपना सिक्का जमाता है, इन्द्रियाँ अपना और बुद्धिभ्रंश अपना, तब आप ही क्यों रह जाते हैं? आप अपने को दृढ़ता से स्थापित कीजिए, अन्यथा आप जाल में फँस जायेंगे। आप इनसे भिन्न हैं, सर्वथा भिन्न।

हमारे प्रिय गुरुदेव गाते थे- “तुम न यह शरीर हो, न यह मन हो। तुम अमृत हो, अमर आत्मा हो।" अहर्निश इस महान् सत्य का सहारा लीजिए। इसी ज्ञान का आधार लीजिए। इस आध्यात्मिक ज्ञान से बाल-भर भी इधर-उधर न होइए। सदैव सजग रहिए। इन्द्रियों के, मन के तथा बुद्धि के जाल में मत फँसिए। इच्छाएँ रजस् और तमस् के मिश्रण का परिणाम हैं। जब तक इच्छाएँ आपके मन पर शासन करती रहेंगी, इन्द्रियाँ आपको कठपुतली की तरह नचाती रहेंगी और आप मन की शान्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे; क्योंकि उस समय आपका मन रजोगुण और तमोगुण से भर जाता है।

अतः इस नियम को समझ लीजिए कि मन में सच्ची शान्ति तभी आयेगी जब वह अपने में ही शान्त हो गया होगा, विशुद्ध और सूक्ष्म हो गया होगा और उसके इच्छास्वरूप, इन्द्रियस्वरूप-राजसिक और तामसिक गुण धुल गये होंगे। जहाँ सत्त्व है, वहाँ मानसिक शुद्धता भी होती है। मन के शुद्ध और सूक्ष्म हो जाने पर शान्ति आती है। इसी शान्ति में आनन्द, परम सत्, ब्रह्मभावना का विकास-आरोहण होता है। धर्म जीवन की, आत्म-नियन्त्रित जीवन की, अनुशासित जीवन की, विवेक और त्याग के जीवन की, धर्माचरित संयमित जीवन की, सादे, पवित्र और वासना-रहित जीवन की एक आचरण-पद्धति बनाता है। यही धर्म का सार है। इसी कारण धर्म जीवन की शक्ति और भगवत्साक्षात्कार का साधन बन जाता है।

५. ध्यानोपासना और उसका महत्त्व

आध्यात्मिक जीवन की नींव डाल देने के पश्चात् जब इन्द्रियों के अप्रतिहत आकर्षण पर विजय पा कर व्यक्ति उनका स्वामी हो जाता है, जब सच्चे विवेक और जिज्ञासा द्वारा मानव की आकांक्षित वस्तुओं के नितान्त खोखलेपन को जान कर दृश्य वस्तुओं की ओर उन्मुख अपनी मानसिक वृत्तियों को वश में करके उन्हें नाम और रूप विषयक कामनाओं, वस्तुओं और अनुभवों के प्रति आसक्ति से पूर्णरूपेण विमुख कर लेता है, जब वह बाह्य पदार्थों से अपने मन के प्रत्याहरण की प्रविधि जान लेता है और जब वह अपने अन्तर में शान्ति, समता एवं स्थिरता की अवस्था उत्पन्न कर उसका विकास कर लेता है, तब आखिर में अन्तिम साधन-प्रक्रिया ध्यान की आती है। धर्म में दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित हो जाने की दशा में, पूर्णतः इन्द्रिय-संयम एवं आत्म-नियन्त्रण कर लेने की दशा में, कामनाओं पर विजय पाने तथा आवेगों पर अधिकार कर लेने की दशा में, प्रबुद्ध हो जाने की दशा में तथा आन्तरिक स्थिरता और समता की दशा में आपकी सत्ता सिमट कर सत्य के प्रति बनी आपकी धारणा की ओर गतिशील होने लगती है। आपकी समग्र सत्ता का इस प्रकार सिमटना और अन्तर में सिमटी हुई शक्ति को एक विशिष्ट अभीष्ट दिशा की ओर केन्द्रित करना-आपकी ध्यानोपासना तथा अन्तर्मुख आपकी सत्ता की समग्रता को विशेष दिशा की ओर अविरल एवं अखण्ड गति में बनाये रखने का विषय है।

जब आपकी अन्तर्मुखी वृत्ति की गति तैलधारावत् अविरल और अखण्ड हो जाती है, तब आप ध्यानावस्था में होते हैं। अतः यह आपकी समग्र सत्ता की-अन्तर्मुखी एकीकृत सत्ता की अभीष्ट लक्ष्य की ओर अनवरत सफल गति है। इसे ही ध्यान कहते हैं। इससे इतर ध्यान-सम्बन्धी जो-कुछ है, धारणा है। वह सब लोगों की मनगढ़न्त है। आपके विचार से वह ध्यान है, परन्तु वह ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए पूर्णरूपेण धर्मनिष्ठता की अपेक्षा है। धर्म (Virtue) वे आध्यात्मिक गुण हैं जो ध्यानाभ्यास के लिए नितान्त आवश्यक हैं और जिनके बिना ध्यान का अभ्यास असम्भव है। कुछ ऐसे आध्यात्मिक गुण हैं, जो ध्यान की उच्चतम अवस्था की पृष्ठभूमि के निर्माण में ईंट का काम करते हैं। ध्यान तो पिरामिड (स्तूप) की नोक कहा जाता है और नोक या चोटी हवा में उत्पन्न नहीं की जा सकती। वह तो ठोस धरती पर बनी प्रशस्त नींव पर ही निर्मित होती है। ध्यान की संरचना विनिर्मित होती जाती है और अन्ततः वह सबसे ऊँचे उस एक पाषाण-खण्ड तक आती है जिसे ध्यान कहते हैं। अतः यह वह प्रक्रिया है जो सद्गुणों पर आधारित है।

सद्गुण आध्यात्मिक गुणों को कहते हैं। आध्यात्मिक गुणों पर इतना आग्रह क्यों है, यह समझना बड़ा सरल है। ये गुण आपके स्वभाव में से उन शक्तियों को निकाल फेंकेंगे जो ब्रह्मानुभूति और आत्मानुभूति के पथ में बाधक और उसकी विरोधी हैं। आपके स्वभाव में जब तक वह बुराई है, आध्यात्मिक अनुभव होना कठिन है। आप यदि चाहें कि आप भीगे और सूखे साथ-साथ रहें, तो यह सम्भव नहीं। अतः उन विकारों को दूर करने का एक ही उपाय है कि आप अन्तर में सबल और निश्चित गतिशीलता उत्पन्न करें, तब वे नहीं रहेंगे। वे रह ही नहीं सकते; क्योंकि वे और कुछ नहीं, विधेयात्मक शक्ति का अभाव मात्र हैं। उनकी निजी सत्ता कुछ भी नहीं है। अतः उन्हें जीतने के लिए आप अपने अन्तर में कुछ विधेयात्मक तत्त्व सृजन कीजिए। इन विधेयात्मक तत्त्वों को ही किसी उत्तम संज्ञा के अभाव में 'सद्गुण' कहा जाता है। आप जिस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उसके प्रत्यक्ष व्याघाती तथा विपरीतधर्मी तत्त्वों को अपनी प्रकृति से बाहर रखने के लिए ये आध्यात्मिक गुण अत्यावश्यक हैं।

उन पर आधारित ध्यान एक आन्तरिक प्रक्रिया है। इन्द्रियों का मुख्य कार्य सदैव आपके मनस्तत्त्व को बहिर्मुखी करके विषयों में उलझाये रखना है। इन्द्रियों का यही स्वभाव है और जब तक आप उनके इस स्वभाव से परिचित हो कर उन्हें वश में नहीं करेंगे, आपका मनस्तत्त्व कदापि अन्तर्मुखी नहीं हो सकेगा। ध्यान के लिए मनस्तत्त्व को समेट कर अन्तर्मुख करना आवश्यक एवं नितान्त अपरिहार्य है। अतः ध्यान के लिए अन्य पूर्व शपथ है इन्द्रिय-संयम। परन्तु यदि अन्तर्मुख होने के उपरान्त भी मनस्तत्त्व निरन्तर स्फुरण की अवस्था में है, तब भी आप ध्यानाभ्यास नहीं कर सकते; क्योंकि ध्यान के लिए कुछ अंशों में निश्चलता की आवश्यकता है। अतः उसके बाद मन को निश्चल करना तथा मन की इच्छाओं को, कामनाओं को, उसकी अनेकानेक महत्त्वाकांक्षाओं को, आसक्तियों को, चाहना को जो उसे निरन्तर उत्तेजना और क्षोभ की अवस्था में रखती हैं-शान्त करना आता है। इन सबको जीतना है और यह एक दिन में होने वाला कार्य नहीं है। इसमें समय लगता है।

कुछ सीमा तक मन को नितान्त निश्चल बनाने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। वर्ष भी लगते हों, तब भी यह करणीय है। अधैर्य में आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता। उतावली में भी नहीं। उत्साह होना चाहिए, महान् उत्साह, विलक्षण जोश; परन्तु साथ ही धैर्य भी। अतः मन में निश्चलता की अवस्था तब आयेगी जब आप मन में से नाना इच्छाओं को, आसक्तियों को, प्रबल आकांक्षाओं को, अपनी योजना आदि सबको निकाल फेंक देंगे। तभी आपमें एकीकृत एक अभिकांक्षा उदित होगी। मन केवल एक ही चीज चाहता है। अतः उसे और कुछ नहीं चाहना चाहिए। इच्छाओं का पूर्ण अन्त करना असम्भव है। क्षुधा, खाने-पीने की इच्छा, पहनने-ओढ़ने आदि की इच्छाएँ बड़ी बलवती होती हैं। आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। पिता अपने बच्चे के भावी जीवन के लिए योजना बनायेगा; परन्तु उसे एक महत्त्वाकांक्षा के अतिरिक्त अन्य विविध इच्छाओं को नष्ट कर देना होगा।

आकांक्षा केवल एक होनी चाहिए और उसी की पूर्ति हेतु समूची शक्ति लगा देनी चाहिए। आप मन में अपने परम लक्ष्य पर ही अधिक-से-अधिक प्रमुख बल दें। सम्प्रति आप जो जीवन जी रहे हैं, उसकी कुछ अपरिहार्य इच्छाएँ होती हैं जो चाहे मन के इर्द-गिर्द फिरती हों, परन्तु फिर भी मन सापेक्षतः संयुक्त, एकीकृत होता है। यदि वह एकीकृत है, समाहित है तो उसके चतुर्दिक् जो इच्छाएँ हैं, उनका अन्त हो जायेगा। उसमें अन्य कोई इच्छा, आकांक्षा, आसक्ति, कामना, लालसा आदि नहीं रह जायेगी। मन पूर्णरूपेण अन्तर्मुख हो कर एकता की अवस्था में आ जायेगा। इसे हम संस्कृत में एकाग्रता कहते हैं।

एकाग्रता का अर्थ है ध्यान के किसी एक वस्तु पर स्थिर हो जाने की अवस्था। यही मन, जो इन्द्रिय-अनुभवों के परित्याग से, स्थूल विषयों की कामनाओं को सम्पूर्णरूपेण विनष्ट करने से तथा त्याग से अति सूक्ष्म हो गया है, शुद्धता की अवस्था को प्राप्त होता है। देखिए, मन पदार्थ भी है। यह स्थूल पदार्थ की तुलना में अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ है। आत्म-तत्त्व से तुलना करने पर यह पदार्थ ही है। जब यह काम, लोभ आदि सांसारिक वृत्तियों से भर जाता है और रजस् और तमस् की वृत्तियाँ प्रधान हो जाती हैं, तब अशान्ति, स्वार्थपरक इच्छाओं तथा क्रियाओं द्वारा और भी स्थूल हो जाता है और जब वह इन वृत्तियों का अतिक्रमण कर लेता है, उन्हें अपने अधीन कर लेता है, तब वह विशुद्धता एवं सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होता है। ये दोनों ही अवस्थाएँ परस्पर परिवर्तनीय है। सूक्ष्म शुद्धता की अवस्था में मन ऊर्ध्व गति लेता है। परन्तु जब तक मन सूक्ष्म और नितान्त शुद्ध नहीं हो जाता, वह ऊर्ध्व दिशा में आरोहण नहीं कर सकता। उसकी गति सदैव ऊर्ध्व होगी।

मन को इतना शुद्ध और सूक्ष्म बनाने के लिए नितान्त शुचिता, सद्गुण, इन्द्रिय-संयम एवं इच्छाओं और कामनाओं के त्याग की आवश्यकता है, तभी वह आत्म-विचार, सत्य-विचार का साधन बन सकेगा। अन्यथा स्थूल मन आत्म-विचार करने की अवस्था में नहीं होता। आत्म-चिन्तन अथवा आत्म-विचार करने की क्षमता उसमें तभी आती है, जब वह उक्त प्रकार से शुद्ध और सूक्ष्म हो गया हो। उसी मन को ध्यान में लगाना चाहिए। जब तक आपका मन ऐसा नहीं हो जाता, आप ध्यान में नहीं लग सकते। यदि आप सोचते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं, तो यह केवल आपका सोचना मात्र है-ध्यान नहीं है। सीधे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं। इन क्षणों में आप मन से कुछ कर अवश्य रहे हैं; परन्तु यह ध्यान नहीं है।

ध्यान के लिए एक दूसरे ही प्रकार का मन चाहिए। बहिर्मुखी मन, विषयाकार मन, कामासक्त मन वास्तव में ध्यान नहीं कर सकता। केवल एकाग्र होने की चेष्टा में कुछ कसरतें कर सकता है और इस अभ्यास के दौरान उसे अनुशासन का मूल्यवान् प्रशिक्षण मिल जाता है। यह प्रशिक्षण बिलकुल व्यर्थ नहीं होता। यह मन को कुछ अंश तक उस दिशा में तैयार करता है; परन्तु आपके अन्तर से पूर्ण परिवर्तन तो मन को नितान्त सूक्ष्मता और शुद्धता की अवस्था में लाने पर ही होता है। ध्यान की अन्तर प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए वैसा मन चाहिए; क्योंकि वही साधन है। सूक्ष्म, शुद्ध, पूर्णरूपेण निश्चल और शान्त तथा सर्वथा अन्तर्मुखी मन ध्यान का साधन है। केवल इसी मन के द्वारा ध्यान किया जा सकता है।

६. भारत : आज और कल

दिव्य हिमालय और पुनीत गंगा-यमुना की इस भूमि की जय हो! हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी को शतशः प्रणाम जिन्होंने हमें भारत, उसके दर्शन, संस्कृति, उसके आदर्श और उसके मूल धर्म का सम्मान करना सिखाया तथा जिन्होंने हमें भारत की ज्ञान-सम्पदा की महानता का ज्ञान कराया, जिनके कारण ही हम इस पुण्यभूमि की पवित्रता और इसके सम्पूर्ण वातावरण की आध्यात्मिकता को जान सके।

कोई भूभाग, देश या राष्ट्र भौगोलिक रूपरेखा और आर्थिक साधनों द्वारा ही नहीं जाना जाता और न वहाँ निवास करने वाली जनता से। युग-युगान्तरों से वहाँ की जनता ने जीवन यापन की जिस पद्धति का क्रमशः विकास किया है, उस जीवन पद्धति से हम किसी राष्ट्र को जान सकते हैं। वही राष्ट्र को बनाती है। वही विकसित जीवन पद्धति है जिसके लिए समूचा देश जीआ और उसने प्रयत्न किया। वर्तमान अतीत की उपज है और भविष्य उसकी (उपज) होगा जो आज हम निर्माण करते हैं। आज और आगामी कल का भारत अनेकानेक शताब्दियों से गुजरती हुई अगणित पीढ़ियों के असंख्य बीते हुए कलों की पूर्ति है।

इस विश्व में मानवता के सम्बन्ध में एक दैवी योजना रहती है। मानव मात्र का सामान्यतः विकास होता है। प्रत्येक राष्ट्र को इस सामान्य विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान करना है। अपनी संस्कृति के रूप में अपनी सम्पदा का विश्व-कल्याण तथा विश्व-मानवता की सामूहिक प्रगति के लिए समर्पण भाव ऐसा तत्त्व है जिस पर ईश्वर की योजना क्रियाशील होती है। योगदान की इस भावना को अधिक-से-अधिक महत्त्व देना होगा। मानव-जाति के सामूहिक विकास की प्रगति के प्रति समस्त राष्ट्रों की सामान्य जिम्मेदारी में योग देने की भावना को 'यज्ञ' और 'दान' की भावना कहते हैं। दान का अर्थ है वह वस्तु जो आप दूसरों को स्वेच्छा से देते हैं। मानव-जाति तथा समग्र विश्व की सेवा के अंग के रूप tilde 4 जो उत्सर्ग किया जाता है, वह यज्ञ है।

इस विशाल भारत देश, जो महान् गुरुवरों की पूज्य भूमि, कबीर की, राम की, स्वामी रामकृष्ण की, स्वामी विवेकानन्द की भूमि है— में यज्ञ-भाव को अक्षुण्ण रखने के लिए मानवता के उत्कर्ष हेतु समस्त राष्ट्रों के सामान्य उत्तरदायित्व में भाग लेने के लिए यहाँ की जनता को अपनी महान् थाती की, जो उसे पूर्वजों से प्राप्त हुई है, गौरव-गरिमा को बनाये रखना है।

भारत की महान् भूमि का महत्त्व इसलिए नहीं है कि उसने अनेकानेक शताब्दियों से भौतिकवादी जीवन-पद्धति का विकास करने में अपना ध्यान लगाया, प्रत्युत इसलिए है कि वह आध्यात्मिक मूल्यों की-मानव को भगवत्पुत्र के रूप में लेने के आत्यन्तिक मूल्यों की-भावना-प्रधान भूमि है।

भारतवर्ष की भाग्यशाली सन्तान! तुम यहाँ इस पृथ्वीलोक में यात्री की तरह से हो। अतः यहाँ जीवन का ध्येय स्वयं जीवन ही नहीं प्रत्युत उच्चतर ध्येय है। जीवन हमें एक सुअवसर के, स्वर्णिम अवसर के रूप में-उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस परम दिव्य परमेश्वर से अपने सनातन सम्बन्ध को पहचानने के लिए दिया गया है। आप अपनी आन्तर सत्ता की गहराइयों में सर्वदा उस परम दिव्य चेतना से जुड़े हैं जिसे धर्म भगवान्, परमात्मा, गाड या अल्लाह कहते हैं। आप सब उसी महान् दिव्य सत्ता के बच्चे हैं। संसार केवल एक ही होता है। एक ही है। ईश्वर भी एक ही है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये। मानवता एक है और मानवता के इस विशाल परिवार में हममें से प्रत्येक को ईश्वर के नाते-जो हमारा कारण है, हमारा मूल है, आधार है और अन्तिम लक्ष्य है-इतर मानवता से अपनी एकता का सम्बन्ध प्रेमपूर्वक स्वीकार करना चाहिए।

हम भगवान् को सम्बोधित करते हैं-"त्वमेव माता च पिता त्वमेव तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है।" क्या इससे ज्ञात नहीं होता कि आप उसके बालक है और इसी कारण तत्त्वतः दिव्य हैं? पिता और माता की तरह भगवान् दिव्य हैं, अविनाशी, नित्य, सम्पूर्ण, सच्चिदानन्द हैं। अतः उसके बालक होने के नाते आप भी अविनाशी दिव्य आत्मा हैं। यही भारत की इस महान् भूमि की संस्कृति का सार है।

भारतीय संस्कृति का सारे भारत की सन्तानों के लिए तथा समस्त मानवता के लिए सन्देश है- "ओ मानव! तुम तत्त्वतः दिव्य हो। तुम यह मरणधर्मा शरीर नहीं हो, न यह अशुद्ध तथा अशान्त मन ही तुम हो। तुम सर्वदा शुद्ध शान्तात्मा हो। शान्ति ही तुम्हारा नाम है। शान्ति तुम्हारा स्वभाव है। तुम यह तुच्छ, सीमित बुद्धि नहीं हो जो कभी शुद्ध तर्क उपस्थित करती है तो कभी भूलें करती रहती है और अव्यवस्था उत्पन करती रहती है। तुम अनन्त, असीम, नित्य पूर्णात्मा हो।" भारत का यह प्रमुख सन्देश है और इसके ज्ञान में ही आपको यहाँ जीवन यापन करना है। आपको यहाँ अपना उच्च स्वभाव, अपनी आध्यात्मिक चेतना व्यक्त करने के लिए जीवन यापन करना है। इस शुचिता को, इस प्रेम को, इस सदाशयता को तथा इस पूर्णता को जो आपमें आपके अपरिवर्तनशील, नित्य स्वभाव के रूप में विद्यमान है व्यक्त करने हेतु आपको जीना है।

अरे मानव! तुम दिव्य हो; परन्तु अपने मूल रूप को भूल बैठे हो। तुम इन्द्रियों के चंगुल में फँस गये हो और अपने को पहचानने में नितान्त भूल कर बैठे हो। तुम उस रूप को अपना मान बैठे हो जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से सर्वथा भिन्न है और जो तुम्हारी सत्ता के सार-तत्त्व को ही नष्ट कर देता है। तुम अपने महिमावान् स्वरूप को भूल गये हो। तत्त्वतः तुम भागवत चेतना-युक्त ज्योति की; शुचिता, आनन्द और ज्ञान की किरण हो; परन्तु अभी तुम अपनी इन्द्रियों के दास बने हुए हो। तुम्हारा समस्त चिन्तन तुम्हारे तुच्छ अहं से उद्भूत है जिसे तुमने अपनी वास्तविक सत्ता मान लिया है; लेकिन वस्तुतः वह तुम नहीं हो। अतः जग जाओ और अपने असली स्वरूप को समझो, अपने दिव्य स्वरूप को पुनः जान लेने का प्रयास करो।

समस्त आनन्द और उल्लास आपमें ही है। आप स्वयं परमानन्द, परम सुख, असीम शान्ति और पूर्णत्व हैं। यही आपका स्वभाव है। आपकी अन्तरात्मा, आपकी वास्तविक सत्ता तत्त्वतः अनिर्वचनीय आनन्द और शान्ति है। आनन्द के इस जीवन्त बोध का अभिज्ञान वस्तुतः कठिन कार्य है। यही जीवन का महान् प्रयोजन है।

अपने स्वभाव में दिव्यता प्रकट करो। आप देह-स्वभाव या मन के स्वभाव को प्रव्यक्त करने के लिए नहीं हैं। आपको तो भागवत-स्वभाव, अध्यात्म-स्वभाव प्रकट करना है। अन्तर की गहराइयों में छिपे इस अध्यात्म-तत्त्व को जाग्रत करने की कला सीखो-इसे खोजो और प्रबुद्ध प्रयास द्वारा इसका विकास करो।

दिव्यता प्राप्त करो और इस दिव्यता को गरिमा सहित प्रकट करो। अपने जीवन को सत्य से, सौन्दर्य से, अच्छाई और पवित्रता से, सेवा-भावना से, मानव-एकता की भावना से अनुप्राणित कीजिए। भगवान् के नाते आप समस्त मानवता का एक अंश हैं। इसे अनुभव कीजिए। बन्धुत्व की भावना रखिए। वे आपके हैं; अतः उनका दुःख-सुख, सफलता-विफलता आप उसी प्रकार अनुभव करें जैसा वे करते हैं।

भगवान् से कामना है कि आप सभी इस परम लक्ष्य को इसी जीवन में प्राप्त करें! भारत के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का परम आदर्श पूर्णता-प्राप्ति है। यही वास्तविक भारत है।

७. श्री गणेश का सन्देश

श्री गणेश को भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में सिद्धि-विनायक, सिद्धि-दाता अर्थात् सभी कार्यों को पूर्ण करवाने वाला, उनमें सफलता देने वाला माना जाता है। हम आज इस विनायक-पूजा के पवित्र पर्व पर श्री गणेश को अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। हमारे यहाँ हर कार्य या त्योहार के आरम्भ करने से पूर्व श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। लोग गणेश भगवान् के विषय में प्रचलित कथाओं से भली-भाँति परिचित हैं। हम यहाँ यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस देवता के विषय में कोई ऐसी विशेष ज्ञातव्य बात है कि जिसके अध्ययन से हम कुछ विशेष लाभ प्राप्त कर सकें और अपेक्षाकृत अधिक उपकृत हो सकें।

श्री गणेश जी का परम्परागत रूप बड़ा विचित्र है। अनेक व्यक्तियों ने इसके सम्बन्ध में अपनी भिन्न-भिन्न शास्त्रीय व्याख्या देने का प्रयत्न किया है। गणेश जी के स्वरूप की शास्त्रीय व्याख्या से हमारा उतना प्रयोजन नहीं है। हम तो गणेश जी से सम्बन्धित कुछ ऐसी घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए अत्यन्त शिक्षाप्रद हैं और जिनमें आध्यात्मिक तत्त्व हैं।

हमें सर्वप्रथम जानना चाहिए कि गणेश जी ने हमारे लिए जो एक महान् कार्य किया है, उसके कारण हम जीवन-पर्यन्त उनके सदा ऋणी रहेंगे। वह कार्य अधिकांशतः भुला दिया जाता है और वह कार्य इस प्रकार है। भारत के महान् धर्मग्रन्थ महाभारत की महर्षि वेदव्यास ने समस्त मानव जाति को नीति, सदाचार और धर्म का जीवन व्यतीत कराने वाले धर्म का ज्ञान देने हेतु रचना की थी। महाभारत में उन्होंने वह सभी कुछ प्रस्तुत किया है जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। इस प्रकार यह ग्रन्थ एक महान् ज्ञानकोश है, विशेषकर इसका शान्तिपर्व तो ज्ञान की खान है।

कहा जाता है कि विश्व के महान् धर्मग्रन्थों में जो कुछ भी जानने योग्य है, वह सब महाभारत में निहित है और जो महाभारत में नहीं है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है। श्री गणेश जी की ही कृपा है कि आज हमें यह ग्रन्थ उपलब्ध है। महर्षि वेदव्यास के प्रेरक क्षणों में उनकी वाणी से निकला कथन लिखने में कोई भी समर्थ नहीं था। गणेश ही थे जिन्होंने बैठ कर श्री वेदव्यास के श्रीमुख से निःसृत वाङ्मय को लिपिबद्ध किया। यद्यपि महाभारत के प्रणेता श्री वेदव्यास जी हैं; परन्तु वास्तविक लेखक गणेश जी ही हैं जिन्होंने हम मानवों को धार्मिक ज्ञान-सम्पदा दे कर कृतार्थ करने के उद्देश्य से हमारे ऊपर स्नेह-दृष्टि रखते हुए यह श्रमसाध्य कार्य सम्पन्न किया।

इस प्रकार उन्हें भारत के धर्म-तत्त्व का मूल उद्गम मानते हुए हम उनके जीवन की उन दो अद्भुत घटनाओं का उल्लेख करेंगे जो हमारे समक्ष ब्रह्मविद्या के मूल सत्त्व को प्रकाशित करती हैं। कहा जाता है कि गणेश जी के पास अन्य आभूषणों के साथ ही मणिजटित एक अमूल्य हार भी था। इस हार की कथा की पृष्ठभूमि भी इस प्रकार है। एक दिवस भगवान् शिव माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के संग बैठे हुए थे। माँ पार्वती के मन में अपने दोनों पुत्रों की पृथक् पृथक् शक्ति और ज्ञान-क्षमता जाँचने की इच्छा उदित हुई। अतः उस समय वे जो हार पहने हुई थीं, उसे उतारा और बोलीं- "देखो, यह हार है। तुम दोनों में से जो भी अखिल ब्रह्माण्ड की एक बार परिक्रमा करके मेरे पास पहले पहुँचेगा, उसे मैं यह हार दूँगी।"

भगवान् कार्तिकेय ने सोच लिया कि यह तो मुझे ही मिलेगा। गणेश इस भारी- भरकम शरीर से ब्रह्माण्ड की परिक्रमा कैसे कर सकेंगे? उनके लिए यह अति-कठिन होगा। कार्तिकेय का वाहन मोर भी अति तीव्र गति वाला था और उन्हें तुरन्त ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करवा सकता था। अतः वे तत्काल ही मोर पर सवार हो कर निकल पड़े। लेकिन विनायक किंचित् भी परेशान नहीं हुए; बड़ी देर तक अपने माता-पिता के पास बैठे रहे। जब उन्हें लगा कि कार्तिकेय के पहुँचने का समय निकट आ गया है, वे उठे और शिव-पार्वती के चारों ओर प्रदक्षिणा करके माँ को साष्टांग प्रणाम किया और उनके सम्मुख हाथ फैला दिया।

देवी पार्वती उनके इस कार्य में छिपे ज्ञान की गहराई को समझ गयीं। उन्होंने देखा कि गणेश की सहज प्रज्ञा कुछ इस प्रकार की है कि उन्हें सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ही शिव-शक्ति से विनिर्मित दिखायी दिया। उन्हें दिखायी पड़ा कि सम्पूर्ण विश्व में वे (शिव-शक्ति) परिव्याप्त हैं और सारा विश्व उनमें है। इस प्रकार उन्हें हार की प्राप्ति हुई। अत्यन्त परिश्रम के उपरान्त परिक्रमा करके जब कार्तिकेय लौटे, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि गणेश को पहले ही पुरस्कार मिल चुका है।

यह एक छोटी-सी लघु-कथा है; परन्तु इसमें उपनिषदों का उच्चतम ज्ञान निहित है। अर्थात् 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' - जो-कुछ है, सब वही सर्वशक्तिमान् है। इसी सर्वशक्तिमान् ने स्वयं को समग्र विश्व-रूप में प्रक्षेपण किया है; अतः हम उस सर्वशक्तिमान् का सम्मान करते हैं और साथ ही अखिल ब्रह्माण्ड का भी।

गणेश जी अखण्ड ब्रह्मचारी हैं। उनकी कोई सहधर्मिणी नहीं है। उनके इस ब्रह्मचर्य व्रत के सम्बन्ध में भी एक कथा है जिसका बड़ा ही महत्त्वपूर्ण आशय है। कहा जाता है कि गणेश जी जब छोटे थे, उन्होंने खेल-खेल में एक बिल्ली को पीटा और पीट-पीट कर आहत कर दिया। इसका क्या परिणाम होगा, वह नहीं जानते थे। खेल समाप्त होने के कुछ देर बाद जब वे अपनी माता देवी पार्वती के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि माँ पार्वती के शरीर पर गहरी चोटों के निशान पड़े हुए हैं। बालक गणेश यह देख कर घबरा गये और पूछने लगे कि यह क्या हुआ, किसने उन पर प्रहार करके ऐसा घायल कर दिया? जननी पार्वती बोलीं- "और कौन कर सकता है? यह तो तुम्हारे अपने हाथों से हुआ है।"

क्षण-भर गणेश जी की समझ में ही नहीं आया कि यह कैसे सम्भव हुआ? अतः वे माता पार्वती से बोले-"तुम्हारा क्या आशय है माँ? मैंने तो तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचायी?" तब माँ ने कहा- 'वत्स! याद करो, दिन-भर में तुमने आज किसी जीव को चोट पहुँचायी है या नहीं?" गणेश जी ने पल-भर सोचा और उन्हें तत्क्षण बिल्ली के संग किया हुआ खिलवाड़ याद आ गया। "हाँ, माँ, एक बिल्ली को मैंने पीटा था, और तो कुछ नहीं किया।" माँ पार्वती ने मुस्कराते हुए कहा- "क्या तुम नहीं समझते कि संसार में जितने भी नाम-रूप हैं, वह मैं ही हूँ? मैं ही वह सब नाम-रूप बन गयी हूँ। इस विश्व में मेरे सिवा कोई नहीं है। विश्व में सिवाय तुम्हारी माँ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।"

देवी पार्वती ने जब यह प्रकट किया, तब यह सत्य उस देव बालक की अन्तश्चेतना में बैठ गया और उन्होंने प्रण किया कि वे जीवन-पर्यन्त विवाह नहीं करेंगे; क्योंकि जब उन्हें ज्ञान हो गया कि समस्त विश्व में जो नाम-रूप हैं, उनमें उनकी माता ही प्रव्यक्त हैं तो समस्त स्त्री-जाति उनकी माता सदृश हो गयी। श्री गणेश जी के ब्रह्मचर्य की इस कथा में एक विशेष अर्थ निहित है। यह हमारे समक्ष वेद और उपनिषदों, आगम और शास्त्रों के गुह्यतम ज्ञान का उद्घाटन करती है। यथा इस कथा द्वारा हमें बताया जाता है- 'सर्वं शक्तिमयं जगत्' - इस विश्व में जो-कुछ भी है, वह सब सर्वशक्तिमान् प्रभु की शक्ति का ही व्यक्त रूप है।

श्री गणेश जी के जीवन की ये दो घटनाएँ ब्रह्मविद्या का सार हैं और उपनिषद् की प्रमुख उद्घोषणाएँ हैं- 'सर्व ब्रह्ममयं, सर्वं शक्तिमयम्।' दृश्य जगत् और परम सत्ता में अनन्य एकता तथा सृष्टि के समस्त नाम और रूपों में परम सत्ता की परिव्याप्ति, ये दो महान् सत्य बड़े सशक्त रूप में हमारे और साधकों के लिए उद्घाटित हुए हैं।

हम भगवान् गणेश जी की उपासना करते और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी उसी प्रकार का आत्मबोध करायें जैसा उन्हें माता पार्वती से हुआ। अतः इस महा सिद्धि-विनायक से हम प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर भी जगज्जननी देवी पार्वती कृपा करें और जैसे उन पर परम सत्य प्रकट हुआ है, हमारे समक्ष भी हो जिससे हमें बोध हो सके कि जो कुछ है, वह परमेश्वर ही है और वह परमेश्वर ही यह सम्पूर्ण जगत्- नाम-रूप बन गया है।

गणेश जी का आकार भी साधकों को कुछ महत्त्वपूर्ण संकेत देता है। एक तो सर्प है जो उन्होंने कटि में बाँधा हुआ है। कहा जाता है कि सर्प अहंकार का चिह्न है। अतः उनका यह अद्भुत आभूषण अहंकार पर उनके पूर्ण नियन्त्रण का संकेत देता है।

एक घटना और भी है कि वे चन्द्रमा पर क्क्रुद्ध हो गये और उस पर अपना दाँत फेंक कर उसके अभिमान को पराजित किया। इससे योग की प्रक्रिया का ज्ञान होता है अर्थात् मन की समस्त क्रियाओं को शून्य कर देना अथवा मन को क्रिया-रहित कर देना। चन्द्रमा मन का अधिष्ठातृ देवता है। विराट् पुरुष के चित्त से निकली हुई यह एक विशेष शक्ति है और चन्द्रमा को पूर्णतः अधीन कर लेना मनोनाश अथवा मनोलय का सूचक है।

इस प्रकार अहं-चेतना जो पार्थक्य लाती है, उसका विनाश तथा पूर्ण मनोनाश व्यावहारिक योग-साधना के दो प्रधान रहस्य हैं जो गणेश जी अपने व्यक्तित्व द्वारा प्रकट करते हैं।

८.दिव्य बनो

मोक्ष, शाश्वत जीवन और स्वर्ग के राज्य का आधार, ईश्वर-साक्षात्कार का, समाधि का, आत्मोपलब्धि का, वैश्विक चैतन्य का, निर्वाण आदि सबका आधार है। सदाचार, शुद्ध चरित्र, सद्गुण, शुचिता, सत्य, दयालुता, करुणा, सरल जीवन, आत्म-संयम, विनम्रता, कामना-जय, सबमें समत्व की भावना और व्यर्थ की चर्चा में समय का अपव्यय न करना, गप्प न करना तथा विविध व्यर्थ के विचारों से स्वयं को मुक्त रखना, स्वयं को व्यर्थ की खोज में न लगाना और लौकिक इच्छाओं से दूर रहना-संक्षेप में यह ईश्वरोन्मुख, ईश्वर-केन्द्रित जीवन है, दैवी सम्पदा और दैवी गुणों से सम्पन्न चरित्र के साथ दिव्य जीवन जीना है। शाश्वत आधार यही है। आध्यात्मिक जीवन में इसकी कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकते।

जो व्यक्ति शान्ति चाहता है और वास्तविक सुख का अभिलाषी है, उसे भला रहना है और सत्पथ का अनुसरण करना है; क्योंकि सुख सद्-जीवन से, पवित्र जीवन से, धार्मिक जीवन से ही उद्भूत होता है। धार्मिक जीवन कठिन है, प्रीतिकर नहीं है। वह व्यक्ति के लिए बहुत कठोर, कष्टकर तथा अत्यधिक त्रासक होता है; परन्तु अकथनीय, अवर्णनीय और अतुलनीय सुख भी यदि कोई प्रदान करता है, तो यह धार्मिक जीवन ही करता है।

सुख में सब दुःखों को जीतने की शक्ति है। वह सब यातनाओं को, कठिनाइयों को, बाधाओं को जीतने की शक्ति रखता है। बहुधा कहा जाता है कि जो व्यक्ति भद्र दिखायी देता है, उसे देख कर लगता है कि वह अनेक कठिनाइयाँ झेल रहा है; लेकिन जो व्यक्ति अच्छे गुण वाला नहीं है, वह अति-प्रसन्न दिखायी देता है। यह हमारे अनुभव की बड़ी विचित्र-सी भ्रमपूर्ण स्थिति है। ऊपरी सतह के नीचे क्या है, हम देख नहीं पाते। भला आदमी अधिक कठिनाइयाँ झेल सकता है; परन्तु साथ ही वह सुखी भी अधिक मात्रा में होगा और उसका हृदय शान्ति और आनन्द से पूर्ण होगा। वह दुःख झेलेगा; परन्तु बड़ा सुखी और शान्त रह कर नींद भर सोयेगा। वह भय-रहित होगा।

कुकर्मी, कुमार्गी जो सद्-जीवन व्यतीत नहीं करता, प्रत्यक्षतः आराम का जीवन व्यतीत करता-सा प्रतीत होता है; परन्तु वस्तुतः वह बड़ा उद्विप्न, अशान्त रहेगा-हृदय से उद्विग्न और मन से अशान्त। उसे वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। सुख बहिर्मुखी अवस्थाओं से निरपेक्ष होता है। विपत्तियाँ और कठिनाइयाँ तथा सुख एक-साथ उपस्थित रह सकते हैं। यह बिलकुल निश्चित है। आराम, सुविधाएँ और सुख, दुःख, अशान्ति, आन्तरिक व्यग्रता, असन्तोष और अतृप्ति सह-अस्तित्व रखते हैं।

विश्व-विधान है कि सुख और शान्ति धर्मोदय के साथ आती है। शाश्वत नियम यही है कि आनन्द धर्मात्मा को और शान्ति सदाचारी को उपलब्ध होती है। जो धर्मात्मा है, उसे सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है।

धर्म का पथ ही परम सौभाग्य का, परम आनन्द और परम शान्ति का पथ है। यही सत्य है और परमानन्द, ब्रह्म-साक्षात्कार का आधार है। जीवन में अच्छाई और सत्य के पथ का अनुसरण करने से दिव्यानन्द और नित्य शान्ति प्राप्त होती है। जो दिव्य जीवन हमारी आन्तरिक आध्यात्मिक शक्तियों को विकास देता है, वह निःस्वार्थता का, सेवा, भक्ति और उपासना का जीवन है, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का जीवन है। यह अविरत इस जिज्ञासा से पूर्ण है कि मैं कौन हूँ, और मैं क्या हूँ और यह दृढ़ निश्चय करने के लिए है कि मैं यह शरीर, यह मन और यह बुद्धि नहीं हूँ प्रत्युत अन्तरात्मा, परम आत्मा, नाम-रूप-हीन, अजन्मा, अविनाशी, अमर, अक्षर, नित्य आत्मा हूँ। मैं सोऽहं, हंसः सच्चिदानन्द हूँ।

अतः सत्यता, शुद्धता, सरलता, विनम्रता, सदाचरण, दृढ़ चरित्र एवं आत्म- संयम निष्कामता पर आधारित जीवन-आध्यात्मिक जीवन यापन करो। सम्पूर्ण कार्यों और कर्तव्यों को सद्भावना से पूर्ण करते हुए, उनके बीच भी ईश्वर को परम लक्ष्य मानना, इस महान् लक्ष्य को सदैव याद रखना, नित्य प्रेम और श्रद्धापूर्वक ईश्वर को स्मरण करना, उन्हीं को सबमें देखना, पूजा-भाव से समस्त कार्य करना, निःस्वार्थता, सेवा, भक्ति, पूजा एवं धारणा, ध्यान तथा सतत आत्म-जिज्ञासा द्वारा उन्नति करते हुए ब्रह्मज्ञान प्राप्त करो; दिव्यानुभव, आत्मानुभव, आत्म-साक्षात्कार की महान् अवस्था प्राप्त करो।

इस अवस्था को सच्चिदानन्द प्राप्त कर आपको अनुभव और बोध हो जायेगा कि 'मैं परम हूँ, आत्मा हूँ, अजर, अमर हूँ, शान्तात्मा हूँ, अभय हूँ, विशोक हूँ। अविनाशी हूँ, आनन्द हूँ, शान्ति हूँ। चाहे मैं युवा हूँ, वृद्ध हूँ, स्त्री अथवा पुरुष हूँ, बलहीन या बलवान् हूँ, निर्धन या धनी हूँ, हर स्थिति में मैं वही हूँ। यह शरीर किसी भी अवस्था में, स्थिति में हो, मन भी सुखी या दुःखी हो, इसका कोई महत्त्व नहीं है। मैं न दुःखी हूँ, न सुखी; क्योंकि मैं नित्य वही हूँ, हर स्थिति में सच्चिदानन्द हूँ। देह चाहे स्वस्थ हो या अस्वस्थ, सुविधाजनक अथवा सुविधाहीन-किसी भी स्थिति में हो, मन भी चाहे तुष्ट हो या असन्तुष्ट, विशाल हो या संकीर्ण-मैं हर दशा में, हर देश-काल में, सभी परिस्थितियों में परम सत्य हूँ। चाहे मैं चिथड़े पहने हूँ, बेकार हूँ, बीमारी से ग्रस्त हूँ। चाहे समाज ने मुझे ठुकरा दिया हो, चाहे मेरे परिवार ने मेरा बहिष्कार कर दिया हो, चाहे मैं मित्र-हीन हूँ और मेरी देख-रेख करने वाला भी कोई न हो, तब भी मैं सत्-चित्-आनन्द-सच्चिदानन्द हूँ। ये बाहरी परिस्थितियाँ मेरे वास्तविक स्वरूप को, मेरी मूल सत्ता को, देदीप्यमान् सत्ता को स्पर्श या मलिन नहीं कर सकतीं।'

वह अनुभव जो और सब वस्तुओं का अतिक्रमण कर जाता है, परम और आत्यन्तिक है। इस महा-अनुभव के होने पर व्यक्ति आनन्द से भर उठता है, 'आनन्दोऽहं, आनन्दोऽहं, ब्रह्मानन्दोऽहम्' कहने लगता है। इसे उपलब्ध करके व्यक्ति समस्त परिस्थितियों, अवस्थाओं तथा समस्त द्वन्द्वों को जीत लेता है और सर्वोपरि हो जाता है।

लेकिन वह आश्चर्यजनक अनुभव है क्या? श्री गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज को एक गीत बहुत पसन्द था। उसे वे 'डिवाइन इंजेक्शन' कहा करते थे। 'डिवाइन इंजेक्शन' नामक गीत का एक बार भी उच्चारण आपको इस भौतिक स्तर से ऊपर उठा कर आपके वास्तविक स्वरूप की दिव्य चेतना में ले जाने में समर्थ है। यह आपको अपने जन्म-सिद्ध अधिकार का स्मरण दिलाता है और उस अधिकार को अभी इसी जीवन में अधिगत करने की आपमें प्रेरणा भरता है। 'डिवाइन इंजेक्शन' आपके असली स्वरूप का गीत है। लोग इसे 'चिदानन्द-गीत' भी कहा करते थे और मुख्य अवसरों पर गुरुदेव जब कभी भी श्रोताओं के बीच में होते, वे गुरुदेव से इसे सुनाने का आग्रह करते। सन् १९५० की अपनी अखिल भारतीय यात्रा में उन्होंने इसे पूरे भारत में गाया था।

'चिदानन्द-गीत' आपमें से भी बहुत से जानते हैं। चिदानन्द मेरा नाम नहीं है, यह आपका असली नाम है। मेरा भी असली नाम है। आप इसे अनुभव कर सकेंगे और अनुभव करके कह उठेंगे-"मैं चित् हूँ, आनन्द हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, निश्चिन्त और निर्भीक हूँ, मुक्त हूँ, नित्य पूर्ण हूँ, मैं चिदानन्द हूँ।" यह मत सोचिए कि आप इस अनुभव तक पहुँच चुके हैं। सदैव ध्यान में रखिए कि लक्ष्य एकमात्र यही है और यही बीज रूप में विद्यमान है। वह गुप्त और सुप्त अवस्था में आपमें वर्तमान है। अतः जागिए, उठिए और उठ कर इस महान् अनुभव की ओर बढ़िए। अन्तर के सुमन को मुकुलित करने के लिए जो-कुछ आवश्यक है, वह सब कीजिए। आपको इसके लिए श्रम करना होगा।

यह उपलब्धि आपमें पहले से ही है। आपके भीतर है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई अमूल्य और अनुपम सुन्दर हीरा किसी बक्स में बन्द हो और बक्स की कुंजी न मिल रही हो। हीरा प्राप्त करने के लिए आपको बक्स खोलना पड़ेगा। इसी प्रकार यह 'नित्य पूर्णत्व' आपमें सुप्तावस्था में विद्यमान है। आप पहले से ही वह 'पूर्ण' है। बिलकुल जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं-इस अवस्था में आप सत्-चित्-आनन्द हैं-पूर्ण आत्मा हैं। आप सच्चिदानन्द चेतना हैं। यही आपकी वास्तविक चेतना है। जिस चेतना में आप अनुभव करते हैं- 'मेरा घुटना दुख रहा है, मैं इतनी देर बैठा रहा, मेरी कमर में पीड़ा होने लगी' आदि-आदि, वह देह-चेतना या भौतिक चेतना है।

हमें तो कठिनाइयों का सामना करना है। हम न तो उनकी गति में कुछ उलट-फेर कर सकते हैं और न उन समस्याओं की उपेक्षा ही कर सकते हैं जिन्हें सुलझाना है। अतः साधना अपरिहार्य है। आत्म-साक्षात्कार साधना द्वारा होता है। साधना क्या है? साधना का अर्थ है सम्यक् जीवन यापन, भागवत जीवन जीना जिसमें आप अपने वास्तविक स्वरूप को, जो आप वास्तव में हैं उस स्वरूप को, जो सर्वथा शुद्ध और निर्मल है, अभिव्यक्त और अविभव्यंजित करना आरम्भ कर दें। अतः आप इस नित्य-शुद्ध, निर्मल स्वभाव को अपने विचारों में, वाणी में, इच्छाओं में तथा दैनिक जीवन के आन्तरिक उद्देश्यों में व्यक्त करें। इसका अभ्यास कीजिए, इसे जीयें, इसकी किरणों को फैलायें, यही साधना है। आप परम सत्य हैं। इस सत्य को अभिव्यक्त करें। मिथ्यात्व को अपने हृदय से समूल निकाल फॅकिए और साक्षात् सत्यस्वरूप हो जाइए, जो आप हैं वही हो जायें। अपने जीवन को, जो आप वास्तव में हैं, उसके प्रतिकूल न बनायें। तत्त्वतः यही साधना है। मनसा वाचा-कर्मणा दिव्य हो जाना ही दिव्य जीवन यापन का प्रत्यक्ष मार्ग है।

महात्मा गान्धी सत्य को ईश्वर समझते थे। सत्य ईश्वर है और ईश्वर सत्य है। वे भारतीय इतिहास के एक महान् पुरुष थे, महान् नेता थे। उन्होंने सत्य के रूप में सत्य के द्वारा ईश्वर के दर्शन किये थे। यह साधना है। आप भी इसे पा सकते हैं। भागवत जीवन द्वारा, दिव्य जीवन द्वारा इस महान् उपलब्धि को प्राप्त हो जाइए। जो-कुछ आप करते हैं, उस अपनी करनी में और अपनी अन्तरतम निगूढ़ विचारणा में आध्यात्मिक हो कर जीवन यापन करें। एक-एक पग, एक-एक ईंट से साधना का महान् भवन रचा जाता है। आध्यात्मिक प्रयत्न आनन्द है। महान् उपलब्धि हेतु जीवन यापन स्वयं अपने में महिमामय है।

दिव्यता की अभिव्यक्ति से अधिक आप किसे महत्त्वपूर्ण समझते हैं? आप अपने जीवन को अपने वास्तविक स्वभाव के नितान्त प्रतिकूल न बनाइए। यदि आप सदैव अपने सत्स्वरूप के प्रतिकूल चलते रहेंगे, तो आपकी रक्षा कौन कर सकता है? कौन आपको मुक्ति दे सकता है? आप अपने कर्म और अपने इस जीवन के कारण अपने मार्ग में स्वयं ही रुकावट बन रहे हैं और दिव्य जीवन के विपरीत जीवन यापन द्वारा अपना वास्तविक सुख, आनन्द और शान्ति नष्ट कर रहे हैं।

जीवन को भागवत जीवन बना कर और अपने प्रत्येक कर्म को, विचार को, वाणी को भागवत गुणों से ओत-प्रोत करके जीवन यापन करना ही साधना है। दिव्य जीवन यापन करते हुए, अपने जीवन में सर्वत्र अन्तर की दिव्यता को अभिव्यक्ति देते हुए इस दिव्यानुभूति को प्राप्त कर आनन्दित रहो। बड़े प्रसन्न मन से कहो- " चिदानन्द हूँ, ॐ, मैं हर स्थिति में चिदानन्द हूँ।" इसी के लिए प्रयास करो और अपने जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करो। इसकी उपलब्धि के लिए चाहे कितना ही परिश्रम हो, थोड़ा ही कहा जायेगा। प्रसन्नता और आशा के साथ धैर्यपूर्वक इस लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। कार्य करते समय भी इसका ध्यान रखो, स्मरण रखो। प्रत्येक वस्तु में हर क्षण उसे ही पाने का यत्न करो। परिस्थितियों पर विजय पाओ। मन के विजेता, इन्द्रियजित तथा अपने भाग्य के विधाता बनो।

मैं पुनः कहता हूँ कि आप इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यत्न करें। पर्वत के शिखर तक पहुँचना चाहते हो, तो पर्वत पर ऊपर चढ़ना पड़ेगा और जिस समय आप सर्वोच्च शिखर पर पहुँच जाओगे, समस्त किया हुआ श्रम आपको बच्चों के खेल जैसा लगने लगेगा। परन्तु तब तक, वहाँ पहुँचने तक आपको निरन्तर क्रमिक रूप से एक-एक पग आगे बढ़ने का श्रम करना पड़ेगा। आप स्वयं में यह भावना और बोध रखिए कि आप पहले से ही शिखर पर हैं; परन्तु चढ़ते जाइए, रुकिए मत। साधना का यही रहस्य है।

ईश्वर आप पर कृपा करे! उसकी असीम कृपा की आप पर अनन्त वर्षा हो ! श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज का यह आशीर्वाद सदा आजीवन आपके साथ रहे, आपको सफलतापूर्वक दिव्य जीवन यापन के योग्य बनाये तथा सद्गुणों से आपके जीवन को दीप्त बनाये! आपके सच्चरित्र का विकास हो! आप सत्पथ पर, पुनीत पथ पर चलें। सत्य, पवित्रता और अच्छाई के पथ पर और उस महान् लक्ष्य के प्रति अग्रसर हों जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे आप इसी शरीर से पाने के और अनुभव करने के अधिकारी हैं। अपने इस कार्य को स्थगित न कीजिए। उठिए और इसमें लग जाइए। इस सेवक की प्रार्थनाएँ सदैव आपके साथ हैं। आप विजयी हों तथा इसी जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करें! ईश्वर-चेतना की, ईश्वर-ज्ञान की महिमा से आप भरपूर रहें!

९. देवी-माहात्म्य

पुराण वे शास्त्र हैं जिनके माध्यम से प्राचीन कालीन ऋषियों ने हमारे लिए ज्ञान, प्रेरणा और निदेशों का अमूल्य आगार प्रस्तुत किया है। इन ग्रन्थों में महर्षियों ने मानव-जीवन के गम्भीर तथ्य तथा इस जीवन तथा पारलौकिक जीवन की सफलता का रहस्य गुम्फित कर दिया है। अतः पुराण अध्यात्म-विद्या के आगार हैं, जीवन की विशाल तात्त्विक ज्ञान-सम्पदा के ऐसे कोश हैं जिन्होंने भारत की विश्रुत सभ्यता और संस्कृति की प्रगति और विकास में अत्यधिक सहायता पहुँचायी है। पुराण वह साँचे हैं जिनमें मानव की निम्न प्रवृत्ति को जीतने, पूर्णता-प्राप्ति और उन्नत ईश्वरीय चेतना के महान् लक्ष्य तक पहुँचने की विधियों और साधनों का ज्ञान ढाला गया है। उन्होंने कथ्य को बोधप्रद कथाओं, गहरे रहस्यमय संकेतात्मक विवरणों और रूपकों द्वारा समझाया है।

वे ऋषि जानते थे कि हिन्दू मूलतः स्वभाव से धार्मिक और अन्तर से आस्थावान् हैं; अतः उन्होंने अपने रूपकों और रूपात्मक विवरणों का ताना-बाना ईश्वर के किसी सशक्त और स्थायी रूप अथवा किसी महा-विश्रुत ऋषि के चारों ओर बुना है। प्रायः प्रत्येक पुराण में इस प्रकार का कोई-न-कोई देव या देवी ही उस पुराण का मुख्य पात्र होता है। इसीलिए शिवपुराण, विष्णुपुराण, स्कन्दपुराण, वाराहपुराण, मत्स्यपुराण, मार्कण्डेयपुराण, नारदपुराण आदि हैं। मार्कण्डेयपुराण के एक महत्त्वपूर्ण अध्याय में देवी-माहात्म्य का सुप्रसिद्ध अंश है जिसमें ईश्वर के देवी या शक्ति रूप की महिमा का वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ में सात सौ श्लोक हैं, अतः इसे देवी सप्तशती भी कहते हैं। देवी-माहात्म्य का कथा-सार संक्षेप में इस प्रकार है।

सुरथ नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। शत्रुओं से पराजित होने पर वह राजधानी से भाग कर जंगलों में भटकता फिरने लगा। यहाँ उसकी भेंट समाधि नामक एक वैश्य से हुई। दोनों की परिस्थिति समान ही थी। वह सब-कुछ खो कर निर्धन हो गया था; अतः उसकी पत्नी और बच्चों ने भी उसका परित्याग कर दिया था। राजा और वैश्य दोनों ही उदास थे; परन्तु दोनों ही मोहवश निरन्तर अपने परिवार तथा धन-सम्पत्ति के सम्बन्ध में सोचते रहते थे। वे आपस में बात करने लगे, उन्हें आश्चर्य था कि जिन लोगों से, वस्तुओं और स्थानों से उन्हें इतना दुःख और कष्ट प्राप्त हुआ था, उनका चित्त पुनः-पुनः उन्हीं लोगों में, वस्तुओं और स्थानों में जा कर क्यों केन्द्रित होता है?