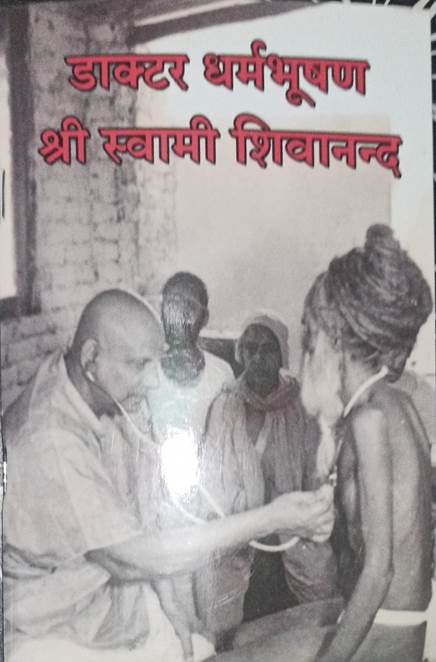

डॉक्टर धर्मभूषण

श्री स्वामी शिवानंद

DR. DHARAMABHUSANAM SHRI SWAMI SIVANANDA

का हिन्दी रूपांतरण

लेखक

श्री स्वामी श्रद्धानन्द

भावानुवादिका

श्री श्रीप्रियानंद माताजी

प्रकाशक

द डिवाइन लाइफ सोसाइटी

पत्रालय: शिवानन्दनगर २४९१९२

जिला-टिहरी-गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत

www.shivanadaonline.org.www.dlshq.org

प्रथम हिन्दी संस्करण : २०१३

द्वितीय हिन्दी संस्करण : २०१८ (५०० प्रतियाँ)

© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी

HO 16

PRICE: 35/-

'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए

स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त

फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पो. शिवानन्दनगर, जि. टिहरी-गढ़वाल,

उत्तराखण्ड, पिन २४९ १९२' में मुद्रित।

For online orders and Catalogue visit: dlsbooks.org

प्रकाशकीय

श्री श्री गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज के ऐसे कई जीवन-चरित लिखे जा चुके हैं, जिनमें इनके संन्यस्त जीवन की अनेक विशिष्टताओं का चित्रण मिलता है। पूर्वाश्रम-जीवन-वृत्त जानने का सद्सौभाग्य हमें अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया था। केवल कुछेक को ही उसकी जानकारी रही; और गुरुदेव ने स्वयं तो अपने पूर्व समय के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं।

मलेशिया में डाक्टर कुप्पुस्वामि (श्री गुरुदेव का पूर्वाश्रम नाम) के साथ रहते हुए, इनके डाक्टरी-जीवन-काल में लेखक को निजी सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ था। (कुछ वर्षोपरान्त इनको श्रीलंका-यात्रा हेतु डाक्टर साहब से विलग होना पड़ा था) फिर दीर्घ अवधि के पश्चात् यह श्री गुरुदेव की खोज करते दर्शनार्थ ऋषिकेश पहुँच गये। आश्रम में रहते हुए गुरुदेव से संन्यास-दीक्षा ग्रहण कर नरसिंह अय्यर स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती नाम से आशीर्वादित हुए। तदुपरान्त आश्रम में इनका स्थायी वास रहा और ३ अगस्त १९५२ में इन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई।

श्री गुरुदेव के विलक्षण व्यक्तित्व के बारे में बखान करते हुए आनन्दातिरेक में स्वामी श्रद्धानन्द जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगता तथा श्रोता भी हर्षोन्मादित हो जाते। श्री गुरुदेव के कई भक्त-शिष्यों के प्रेमपूर्ण अनुरोध पर स्वामी जी से हमें यह पुस्तक 'शिवानन्दम्' (शिव का आनन्द) उपलब्ध हुई है। हमें विश्वास है कि प्रभु-कृपा से पाठकों का हृदय 'शिवानन्दम्''तथा जीवन दिव्य बन जायेगा एवं 'डाक्टर धर्मभूषण' स्वामी शिवानन्दजी के विविध सद्गुणों के अनुशीलन के लिए भी अनुप्रेरित होंगे।

भगवान आप सबको इसी जीवन में योगी और ज्ञानी बनने का आर्शीवाद प्रदान करें।

प्रकाशक

शिवानन्दनगर

८-९-१९५४

लेखक की भावाभिव्यक्ति

हिमालय के आलोक-पुंज, ज्योतिर्मय सद्गुरु भगवान् स्वामी शिवानन्द जी महाराज के पुनीत श्रीचरणों में अनेकानेक साष्टांग प्रणिपात। भाव अभिव्यक्त करते हुए 'दो शब्द' समर्पित हैं।

यह सर्वमान्य है कि एक उच्च अभिलाषा, महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु मानव-मन में अगर अतीव उत्कण्ठा बनी रहे और सच्चे हृदय से आतुर हो कर अनन्यतापूर्वक प्रभु से प्रार्थना होती रहे तो वह अवश्यमेव पूर्ण होती है। जीवन में निरन्तर एकाग्रचित्त हो केवल अपनी शुभ संकल्पित वस्तु पर व्यक्ति ध्यान करता रहे तो वह निःसन्देह प्राप्त हो जाती है। यह पुस्तक उद्घाटित करती है कि अपने हृदय में सँजोयी मेरी चिर अभिलाषा कैसे पूर्ण हो गयी? कैसे वह दिव्य सपना साकार हुआ?

सर्वविदित सत्य है कि सद्गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज केवल पवित्र भारत देश में ही नहीं, अपितु समग्र विश्व में सुप्रतिष्ठित एवं सुविख्यात हैं। ये सभी स्थानों पर समादृत-सम्पूजित एवं आराधित हैं। आनन्द कुटीर में वास करते हुए पतित-पावनी गंगा मैया तथा पर्वतराज हिमालय की शोभा-महिमा बढ़ा रहे हैं। मैं तो इनका एक तुच्छ शिष्य हूँ। युग-विभूति सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज की दिव्य सन्निधि में रहने का और अनोखे व्यक्तित्व के निजी सम्पर्क में आने का सद्भाग्य कैसे प्राप्त हुआ? यह पुस्तक इसी का विवरण देती है।

गुरुदेव मलेशिया में डाक्टर कुप्पुस्वामि के रूप में कार्यरत थे। ये आदर्श मानव के रूप में सम्पूर्ण समाज में दीप्तिमान रत्न थे। उस समय भी इनकी जीवन-शैली एक सच्चे वैरागी-संन्यासी जैसी थी। भले ही डाक्टर के रूप में पाश्चात्य वेशभूषा धारण करते। सभी इन्हें प्रेमवश आदरपूर्वक 'धर्मभूषण' नाम से पुकारते थे। अर्थात्-कारुणिकता, संवेदनशीलता एवं धर्मपरायणता से आभूषित रत्न। ऐसे विरले महान् सन्त के निकट सम्पर्क में आने पर ही इनके उत्कृष्ट आदर्श जीवन का अद्भुत परिचय प्राप्त हुआ। मैं सोचता हूँ कि अपने पूर्वजों के महान् सुकृतों के कारण ही मुझे इनका दिव्य सान्निध्य मिल पाया। इनके सन्निकट रहते हुए मुझे धर्मोचित जीवन-यापन करने का मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ।

परम सत्य के ज्ञान-प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा का तथा प्रापंचिक जीवन के परित्याग की भावना का मेरे हृदय में जागृत हो कर निरन्तर बढ़ते रहना, वस्तुतः इनके ही आध्यात्मिक निर्देशों का सुपरिणाम है। मेरे हृदय में उठी मुमुक्षुत्व की ज्वाला को गुरुदेव क्षीण नहीं होने देना चाहते थे। उस समय भी इनकी जीवनचर्या ऐसी प्रभावशाली थी कि सम्पर्क में आने वाले सब लोग इन्हें मूर्तिमन्त धर्मपरायणता और सदाचारिता मानने लगे थे। किंचिन्मात्र भी स्वार्थ भावना न रखते हुए सबकी सेवा-सहायता करने का व्रत इन्होंने ले लिया था।

सब कार्य करते हुए भी सदा सब तरह, सब तरफ से अनासक्त, विरक्त तथा निर्लिप्त ही रहते। मानवता के कल्याण हेतु इन्होंने अथक परिश्रम किया। श्रद्धा और प्रेमपूर्वक मैं इनके स्वभाव-प्रवृत्ति, क्रिया-कलाप इत्यादि पर ध्यान देते हुए प्रसन्न होता। इनका प्रत्येक कार्य-व्यवहार प्रशंसनीय था। ये प्रेम और करुणा की साकार मूर्ति रहे तथापि इनकी अनुशासित संचालन-व्यवस्था सर्वनियन्ता परमात्मा की भाँति है। ये सर्वसमर्थ हैं।

इनकी दानशील प्रवृत्ति को देख कर लगता है कि ये कलियुग के कर्ण (महाभारत के पात्र) हैं। श्रीलंका की यात्रा हेतु जब मैं मलेशिया से विदा हुआ, इनका पाचन मनोहारी स्वरूप सदा-सर्वदा मेरे अन्तर्चक्षुओं के समक्ष रहता। पिछले पच्चीस वर्षों से मैं अनेक शहर-नगर में रहा, मेरी अनुभूति है कि इनके द्वारा मेरे हृदय में परम आनन्द का जो बीजारोपण हुआ था, वह अंकुरित होने लगा और समुचित अवसर पा कर प्रस्फुटित हो उठा। अन्ततः मैं संन्यास आश्रम में दीक्षित होने योग्य बन पाया। यही मेरी चिर अभिलाषा, जिसे २५ वर्षों से दिन-रात हृदय में सँजोये था, आखिरकर पूर्ण हो गयी। एक सपना वास्तविकता में परिणत हो गया। मेरा चित्त हर्षित एवं आनन्दित हो उठा। प्रसन्नता का पारावार नहीं। इसी प्रसंग का पुस्तक में निरूपण हुआ है।

इस पुस्तक को लिखने का प्रयोजन भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्रद्धास्पद गुरुदेव के शिष्य श्री स्वामी नारायणानन्द एक दिन श्री गुरुदेव के पूर्वाश्रम-जीवन के विषय में कुछ जानने की उत्कण्ठा ले कर मेरे पास आये। मेरे द्वारा यह जीवन-वृत्त सुन कर प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने कहा - "आह! कितना ही अच्छा होगा अगर यह वृत्तान्त सबको उपलब्ध करा सकें। यह महत् कार्य सबके लिए शिक्षाप्रद एवं प्रेरणाप्रद होगा। कृपया आप इसे पुस्तक-रूप में अवश्य लिखें।" इनके इस प्रेमपूर्ण आग्रह को मानते हुए मैं पुस्तक-रचना के लिए उत्साहित हुआ। पाण्डुलिपि पूर्ण हो जाने पर मेरे मित्र श्री एम. रामरत्नम् (स्वामी षण्मुखानन्द) ने सभी अध्यायों को समुचित रीति से क्रमबद्ध किया। स्वेच्छापूर्वक यथासमय दी गयी इस मदद के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

योगी श्री शुद्धानन्द भारती जी को हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु मेरे पास योग्यता अथवा कोई शब्द नहीं जिन्होंने आदि से अन्त तक पुस्तक की पाण्डुलिपि का मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया। इसका संशोधन एवं सम्पादन-कार्य भी किया। महान् योगी शुद्धानन्द भारती द्वारा पुस्तक का मूल्यांकन, समर्थन मिलने से मैं प्रोत्साहित हुआ। इनके द्वारा अर्पित इस समयोचित सहायता को मैं भुला नहीं सकता। इन्होंने अपनी बेजोड़, मधुर तमिल भाषा में पुस्तक की भूमिका भी लिखी है। इनके द्वारा दिया गया शीर्षक 'डाक्टर धर्मभूषण' विषय के अनुरूप है, समुपयुक्त है। इनके विचारानुसार यह लघु पुस्तक उत्प्रेरणा है-इनके द्वारा श्री गुरुदेव के विस्तृत वृहद जीवन-वृत्त की रचना के लिए। ८ जुलाई की रात्रि १ बजे तक बैठ कर इन्होंने पुस्तक की प्रस्तावना लिखी, जिससे गुरुदेव के प्रति इनकी असीम श्रद्धा-भावना तथा इस पुस्तक के प्रति इनकी प्रीतिपूर्ण लगन उल्लेखनीय है। मुझ जैसे नगण्य साधारण व्यक्ति के लिए उनकी यह सहायता श्लाघनीय है।

अपने सद्गुरुदेव का अगाध प्रेम तथा मेरी तीव्र अभिलाषा के फलस्वरूप यह पुस्तक सम्पूर्ण हो पायी है। इसे मैं श्री गुरुदेव के पादपद्मों में विनीत भाव से समर्पित करता हूँ। सोत्साह हार्दिक प्रार्थना सहित आकांक्षा करता हूँ कि इनके कृपापूर्ण आशीर्वाद मुझे तथा मेरे जैसे अन्य मुमुक्षु-जिज्ञासु जनों को भी प्राप्त हों।

सबकी सेवा में

श्रद्धानन्द

श्री स्वामी श्रद्धानन्द

सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी पूर्वाश्रम जीवन में मलेशिया में एक प्रख्यात डाक्टर थे। स्वामी श्रद्धानन्द इनके साथ ही निजी सेवा-सहायता में रहे और इनके घनिष्ठ मित्र बन गये थे; तभी आज हमें यह कुछ नवीन जानकारी प्रदान कर सके हैं।

हमें ज्ञात हुआ है कि गुरुदेव पूर्वाश्रम में भी अनेक सद्गुणों से सम्पन्न थे। ये यथार्थतः निःस्वार्थपरक परोपकारी थे। निर्लिप्त, तटस्थ तथा विशेषतया संवेदनशील थे। इनके हृदय में अगाध प्रेम था। ये सबकी अथक सेवा करते। सदाचारिता एवं धर्मपरायणता के मार्ग पर चलने वालों के लिए ये मार्गदर्शक थे। इस पुस्तक के लेखक स्वामी श्रद्धानन्द अत्यन्त भाग्यशाली रहे, जिन्हें एक पुण्यात्मा, सन्तहृदयी डाक्टर कुप्पुस्वामि का सान्निध्य तथा व्यक्तिगत सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह डाक्टर साहब की सोत्साह मनोयोगपूर्वक सेवा के फलस्वरूप इनके सुहृद बन गये थे। जब स्वामी श्रद्धानन्द को श्रीलंका के कदिरकामम् (भगवान् कार्तिकेय जी का सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल) के पवित्र मन्दिर दर्शन की इच्छा जाग्रत हुई तो गुरुदेव की सेवा-सन्निधि से वंचित होना पड़ा।

यह श्रीलंका में थे, तभी गुरुदेव मलेशिया छोड़ कर आ गये थे। सम्पूर्ण भौतिक कार्यकलापों, चिकित्सा व्यवसाय इत्यादि से सम्बन्ध-विच्छेद कर हिमालय की ओर खिंचे चले आये और यहाँ आ कर संन्यास आश्रम में दीक्षित हो गये। तत्पश्चात् एकान्त-नीरव स्थान में अकेले रहते हुए आध्यात्मिक साधना में जुट गये। उधर लेखक को गुरुदेव के विषय में जानने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। कोई रास्ता नहीं दिखायी दे रहा था। फिर भी कदिरकामम् मन्दिर के भगवान् मुरुगन (भगवान् कार्तिकेय) की कृपा तथा अपने अच्छे और अद्भुत सात्त्विक स्वभाव के परिणामस्वरूप इन्हें अपने लौकिक जीवन के प्रति पूर्ण विरक्ति हो गयी, जो दिनोंदिन बढ़ती गयी और संसार से पूर्ण त्याग के समुचित समय की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगे।

जैसे-जैसे समय बीतता गया, इनका वैराग्य प्रबल से प्रबलतर होता गया और सन् १९४१ में पवित्र गंगातट पर पहुँच ही गये। उस समय तक इन्हें यह पता चल चुका था कि डाक्टर कुप्पुस्वामि अब श्रद्धेय सद्गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी के रूप में आनन्द कुटीर, ऋषिकेश में निवास करते हैं। यहाँ पहुँच कर इनको महान् सन्त के पुण्य दर्शन-लाभ प्राप्त हुआ। श्री गुरुदेव के श्रीचरणों में दण्डवत् कर, प्रणत भाव से संन्यास-दीक्षा के लिए प्रार्थना की। उस समय इनकी प्रार्थना को स्वीकृत नहीं किया गया। इन्हें दक्षिण भारत में अपने घर वापस लौटना पड़ा। इनकी सांसारिक मोहासक्ति दिन-ब-दिन कम होती गयी। सन् १९४३ में पुनः आनन्द कुटीर में आये और फिर गुरुदेव से संन्यास-दीक्षा की याचना की। इस बार भी अस्वीकृति ही मिली। इन्हें वापस जाना पड़ा। अन्ततोगत्वा सन् १९४७ में आये, बड़ी विनम्रतापूर्वक संन्यास-दीक्षा की याचना-प्रार्थना की तो पूजनीय गुरुदेव ने पवित्र संन्यास आश्रम में दीक्षित कर चिर-प्रतीक्षित संन्यास की अभिलाषा को परिपूर्ण कर दिया और यह स्वामी श्रद्धानन्द नाम से अभिहित हुए। तदुपरान्त आश्रम में श्री गुरुदेव के श्रीचरणों में स्थायी वास रहा। सन् १९५२ में तीन अगस्त को अपने महान् गुरुदेव के श्रीचरणों में समाधिस्थ हो गये।

हम स्वामी श्रद्धानन्द जी के अतीव आभारी हैं। इन्होंने गुरुदेव के मलेशिया-वास के जीवन पर प्रकाश डाला है। पूर्ण आशा है कि यह पुस्तक सबके लिए अत्यन्त लाभप्रद, बोधप्रद एवं प्रेरणाप्रद सिद्ध होगी।

हम स्वामी निर्मलानन्द जी का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द को इनके निजी अनुभवों को पुस्तक का रूप देने की प्रेरणा दी। लेखन-कार्य के समय भी प्रोत्साहन देते रहे। योगी श्री शुद्धानन्द भारती को इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने की प्रार्थना भी इन्होंने ही की थी। पुस्तक-प्रकाशन के समय सर्वेक्षण कार्य, रुचि के साथ सावधानी एवं सजगतापूर्वक किया तथा अन्य कई सेवाएँ अनेकविध रूप से अर्पित करते रहे।

प्रकाशक

एक अनुभव

अपने गुरुभाई स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती द्वारा रचितार धर्मभूषण' पुस्तक मुझे पढ़ कर सुनायी गयी। यह जान कर हर्ष हुआ कि अपने गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी के पूर्वाश्रम जीवन के बारे में वह लिखी गयी है; जिससे सिद्ध होता है कि यह उक्ति 'होनहार विस्वान के होत चीकने पात' अक्षरशः सत्य है, गुरुदेव पर पूर्णतः चरितार्थ होती है।

स्वामी श्रद्धानन्द के कथनानुसार उत्कृष्ट आध्यात्मिक विशिष्टताएँ जो श्री गुरुदेव में अब देखने को मिली हैं, ये सब इनके डाक्टरी जीवन में भी दर्शनीय थीं। ये सब जान कर मुझे भी कुछ घटनाओं का स्मरण हो आया है, मैं संक्षेप में उन्हें प्रस्तुत करता हूँ-

सन् १९२८ के अगस्त माह में मेरे स्वर्गीय पिता जी, जो पालघाट जिले के अन्तर्गत रामनाथपुरम् गाँव में शान्त-चित्त से पेंशन पर ही अपना सन्तोषी जीवन व्यतीत कर रहे थे, एक दिन अचानक घर छोड़ कर वहाँ से निकल पड़े और राह में बिना कहीं रुके सीधे ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम पहुँच गये। एकाएक उन्हें सांसारिक जीवन से विरक्ति का अनुभव होने लगा था। वह इतनी तीव्र थी कि अपनी बढ़ती आयु (७० वर्ष) तथा उत्तर भारत के मौसम और जलवायु इत्यादि का भी ध्यान न रहा और निकल पड़े यात्रा पर। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि सर्वप्रथम स्वेच्छापूर्वक उन क्योवृद्ध को सहायता को जो आगे आये, वह थे युवा स्वामी शिवानन्द जी। पिताश्री तो स्थानीय भाषा से अनभिज्ञ थे। अपने प्रति करुणा और प्रेमपूर्ण व्यवहार को देख कर पिताश्नी अपनी प्रतिष्ठापूर्ण उच्च पदवी का गर्व, प्रभावी, ठाट बाट की जीवन-शैली इत्यादि सब-कुछ भुला कर प्रेमावेग से इनके श्रीचरणों में दण्डवत् गिर पड़े; अश्रुपूरित नेत्र, रोमांचित शरीर और था गद्गद कण्ठ।

उसी समय से दोनों परस्पर मित्रवत् रहने लगे। पिताश्री के निवास हेतु स्वर्गाश्रम में इन्होंने पूर्ण व्यवस्था कर दी थी। कुछ समय बाद मेरी माताश्री भी स्वर्गाश्रम पहुँच गयीं। उनकी भी सुख-सुविधा, आराम का पूरा-पूरा ध्यान गुरुदेव ने ही रखा था। गुरुदेव का दया और स्नेहपूर्ण आतिथ्य पाते हुए, दोनों कई महीने स्वर्गाश्रम में रहे। चेन्नै आने पर बाद में जब पिताश्री मेरे पास रहे तो उन्होंने अपने स्वर्गाश्रम-वास के अनुभव को प्रकट करते हुए कहा था-“स्वामी शिवानन्द जी अवस्था में अभी युवा हैं। ये मलेशिया में डाक्टर थे। संन्यासी महात्मा होने के बावजूद सेवा-भाव से आवश्यकतानुसार चिकित्सा-कार्य अब भी जारी रखा हुआ है। एक रानी साहिबा द्वारा भेंट में धनराशि मिलने पर 'सत्य सेवाश्रम' के नाम से एक छोटे चिकित्सालय का खर्च चलाते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं कि यह एक योग्य डाक्टर हैं। धर्मपरायणता की साकार प्रतिमा हैं। इनके विचार और कथनी-करनी में कोई अन्तर नहीं। इनके जीवन का आधार सत्य-व्रत है। इनके जैसा असाधारण जीवन अति दुर्लभ है। अवश्यमेव यह एक दिन महान् दिव्य विभूति के रूप में प्रख्यात होंगे।"

उस समय कहे वचन, और उनका अनुमान पूर्णतः सत्य सिद्ध हो गया है। इन महान् विभूति सद्गुरु श्री स्वामी शिवानन्द जी से संन्यास आश्रम में दीक्षित होने का मुझे अमित सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

स्वामी सदानन्द सरस्वती

आनन्द कुटीर

१-८-१९५१

प्रस्तावना

आदिगुरु श्री शंकराचार्य वेदान्ती थे, तथा श्री अप्पय दीक्षितार सिद्धान्ती। स्वामी शिवानन्द जी वेदान्त और सिद्धान्त दोनों का ही संयुक्त साकार रूप हैं। श्री शंकराचार्य जी ने अपने ग्रन्थों तथा स्तोत्रों की रचना तत्कालीन लोकप्रिय भाषा संस्कृत में ही की थी। श्री अप्पय दीक्षितार ने भी संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया। वर्तमान समय में इंग्लिश विश्व भाषा का रूप ले चुकी है। स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गान्धी तथा जवाहरलाल नेहरु ने इसी भाषा में अपनी विचाराभिव्यक्ति की थी।

हमारे स्वामी श्री शिवानन्द सस्वती अन्तर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश में ही अपना दिव्य सन्देश दूर-सुदूर देशों में पहुँचाने में सफल हुए हैं। इनकी ज्ञान-गंगा के धारा-प्रवाह से अनेक जीवात्माओं का पोषण हुआ है। अध्यात्म ज्ञान, योग-विज्ञान एवं दिव्य जीवन के रूप में स्वामी शिवानन्द जी सुप्रसिद्ध हुए हैं। इनके द्वारा सम्पूर्ण मानवता में असीम करुणा का संचार हुआ है।

इनका शब्द-चयन प्रभावशाली, हितप्रद तथा प्रेम-अनुग्रह से ओत-प्रोत होता है; भाषा-शैली सुस्पष्ट, सरल और बोधगम्य है। इनका दिव्य व्यक्तित्व, तेजोमय स्वरूप दीप्त कुण्डलिनी शक्ति से प्रदीप्त रहता है। इनकी ज्ञानपूर्ण महान् रचनाओं को देखने मात्र से ही मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होती है। अगर सोत्साह भक्ति-भाव से पढ़ने-सुनने में निमग्न हो जायें, तो परम आनन्द से प्रफुल्लित हो उठते हैं, तब मेरा हृदय शिवानन्द जी से ऐक्य प्राप्त कर लेता है। हम दोनों ध्यानाभ्यास के लिए एक ही वाटिका में विचरण करते हैं। ध्यान का स्तर दोनों का एक ही है। इस प्रकार प्रतिदिन इनके वचनामृत-पान का सौभाग्य प्राप्त होता है। इनके स्तुत्य एवं गुणगान में मेरा हर दिन सार्थक होता है।

अँग्रेजी तथा तमिल भाषा में विस्तृत रूप से शिवानन्द जी का जीवनवृत्त लिखने की मेरी योजना है जिसकी अभिप्रेरणा मुझे इस लघु पुस्तक 'डाक्टर धर्मभूषण' से मिली है।

शिवानन्द जी का कारुण्य, हृदय की विशालता, सम्पूर्ण तीव्र वैराग्य, अनासक्ति एवं मानवता के प्रति संवेदनशीलता इत्यादि सद्गुणों के अमिट प्रभाव एवं आनन्दप्रद अनुभव के फलस्वरूप श्री स्वामी श्रद्धानन्द ने इस पुस्तक की रचना की है। स्वामी श्रद्धानन्द का व्यापार-व्यवसाय मलेशिया और श्रीलंका में फैला हुआ था। इन्हें गृहस्थ जीवन के उतार-चढ़ाव, हर्ष-विषाद आदि कई खट्टे-मीठे अनुभव हुए। सद्गुरु शिवानन्द जी की महती कृपा से ही यह फले-फूले। अब यह शिवानन्द जी के प्रधान शिष्यों में से एक हैं।

अपने सद्गुरु की दिव्य महिमा-उदारता के विषय में केवल लिखने का महत् कार्य ही नहीं किया, बल्कि उसे छपवाने का उत्तरदायित्व वहन करने में इनकी श्रद्धा-भक्ति और प्रेम सर्वोपरि है। यह पुस्तक इन महान् विभूति का दर्शन कराती है जो यथार्थ में जीवन के प्रारम्भ से ही उदारहृदयी, दानशील, धर्माचारी, और अध्यात्म-रत रहते हुए रत्न रूप से विभूषित रहे। इसलिए इस पुस्तक का शीर्षक 'डाक्टर धर्मभूषण' पूर्णतया समुपयुक्त है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि शिवानन्द जी के अनुयायी, शिष्य तथा अन्य भक्त गण इसे आदरपूर्वक स्वीकार कर लाभ उठायेंगे।

शिवानन्द सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं। इनकी उपस्थिति यत्र-तत्र-सर्वत्र है। जहाँ-जहाँ 'द डिवाइन लाइफ' पत्रिका जाती है; ये भी साथ ही जाते हैं। अपना अनुभव बताता हूँ। जब कभी इनकी पुस्तकें प्राप्त करता हूँ, इनके साथ जैसे स्वामी जी का भी शुभागमन होता है तथा फिर मेरे ध्यानाभ्यास के समय आत्मैक्य का रूप ले लेते हैं। यह अध्यात्म-गगन के सूर्य हैं; जो उत्तर हिमालय में उदित हो, अपनी दिव्य-प्रकाश-रश्मियों से पूरे भारत देश को ज्योतित करते हैं; प्रबोधित करते हैं।

महात्मा गान्धी ने जैसे देश को स्वाधीनता दिलायी; हमारे स्वामी शिवानन्द जी ने जीवात्माओं को मुक्ति दिलायी। महात्मा गान्धी ने स्वतन्त्र देश में राष्ट्रीय झण्डा फहराया, स्वामी शिवानन्द जी ने अद्वैत सिद्धान्त का ध्वज फहराया। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रजातन्त्र गणराज्य स्थापित हुआ; शिवानन्द आश्रम में अनन्त कल्याण-गुण-राज्य प्रतिष्ठित हुआ। यहाँ योग का राज्य है। योग-साम्राज्य जो उत्तरोत्तर प्रगति मार्ग पर है। मलेशिया में रहते हुए डाक्टर कुप्पुस्वामि शारीरिक रोग-निवारक डाक्टर थे, जड़ रोग वैद्य थे, अब वह शिवानन्द जी के रूप में मानव को जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त कराने वाले दिव्य भवरोग वैद्य हैं।

भारत एक आध्यात्मिक देश है, जिसमें दिव्य जीवन की प्रधानता है। इसमें योग-विज्ञान प्रधान है। इस देश की अन्तःशक्ति का स्रोत कुण्डलिनी जागरण है (जो ब्रह्माकारी है)। इस देश के कला-कौशल में दिव्यता की सुगन्ध समायी हुई है। ऋषि-मुनियों के अध्यात्म-ज्ञानालोक की उज्वल किरणों में इस देश की सभ्यता-संस्कृति का अस्तित्व विद्यमान है। यहाँ के निवासी वेदाध्ययन के अभ्यासी हैं। ब्रह्मात्मैक्य की प्राप्ति का साधन, अध्यात्मविद्या (ब्रह्मविद्या) ही है जो भारत का गौरव है। जैसे चीनी की महत्ता उसकी मिठास से है, नमक की सत्ता उसके नमकीन स्वाद में है; इसी प्रकार भारत देश की महानता, गरिमा उसके अध्यात्म-प्रकाश में है, आध्यात्मिक शक्ति में है।

आज विश्व में विध्वंस और विनाश का नृत्य हो रहा है। आततायी के जघन्य अपराध का आतंक, नास्तिकता की उद्दण्डता, धन-सम्पत्ति का मिथ्या अभिमान, शारीरिक भोग-विलास का बोलबाला, नयी बस्ती-स्थापकों की लोभ-वृत्ति, राजनैतिक चालबाजी इत्यादि से चहुँओर तबाही मची हुई है। इस अज्ञान-अन्धकार से निकलने का मार्ग स्टेलिन, टूमैन और चर्चिल जैसे भला क्या दिखा सकते हैं? ज्ञान रूपी आलोक के लिए पथ-प्रदर्शन तो कर सकते हैं सन्त-मनीषी जन-आदि शंकराचार्य, वागीश (नायनार सन्त) रामलिंग इत्यादि। सन्तों, ऋषि-मुनियों में त्याग-वैराग्य की शक्ति और सामर्थ्य होती है। सर्मथ सन्त रामदास ने बीर शिवाजी को केसरिया ध्वज दिया था, जिसका आशय था-अनासक्ति और वैराग्य का आश्रय। सन्त-महात्मा दिव्य चेतना तथा आत्मज्ञान के धनी होते हैं, जो मानव को दिव्य बना कर समाज में पवित्रता का संचार कर सकते हैं; मानव को इच्छा और कामनाओं की दासता से विवेक-ज्ञान द्वारा मुक्ति दिला कर आत्म-स्वराज्य की आनन्दानुभूति का साधन-बल प्रदान कर सकते हैं। ऐसे हैं वर्तमान समय की युग-विभूति-स्वामी शिवानन्द जी।

जाज्वल्यमान अध्यात्म-ज्योति के रूप में स्वामी शिवानन्द जी युग-युग तक अमर रहें!

दिव्य संचेतना नित्य-निरन्तर अमर रहे!

दिव्य जीवन संघ की जय हो!

सदा-सर्वदा जय हो!

८-७-१९५१ शुद्धानन्द भारती

अनुक्रमणिका

धर्मभूषण' डाक्टर कुप्पुस्वामि से प्रथम मिलन

अध्याय -2

अध्याय -3

अध्याय -4

अध्याय -5

अध्याय -6

अध्याय -7

अध्याय -8

|

डाक्टर धर्मभूषण श्री स्वामी शिवानन्द |

अध्याय १

'धर्मभूषण' डाक्टर कुप्पुस्वामि से प्रथम मिलन

'धर्मभूषण' डाक्टर कुप्पुस्वामि से मेरा प्रथम मिलन एक पावन सान्ध्य बेला में हुआ। सिंगापुर के डाक्टर रघुनाथ अय्यर ने उनसे मिलने के लिए जोहोरबाहरु में ग्रीन महाशय के मेडिकल हॉल में मुझे भेजा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो डाक्टर कुप्पुस्वामि नहीं थे। उनसे मिलने की प्रत्याशा में वहीं बरामदे में चहल-कदमी करने लगा। सायं ६.३० बजे का समय था, पैंट-कोट और पगड़ी पहने सुगठित, सुडौल, मध्यम आयु के एक तेजस्वी महानुभाव को मैंने अपनी ओर आते देखा, जिनका व्यक्तित्व चित्ताकर्षक था। यही थे डाक्टर कुप्पुस्वामि ।

मुझे देख कर उन्होंने बैठने के लिए कहा और फिर मन्द स्वर में पूछने लगे- 'आप कौन हैं? कहाँ से आये हैं?"

उत्तर में मैंने कहा- "सिंगापुर के डाक्टर रघुनाथ अय्यर ने मुझे यहाँ आपके पास भेजा है।"

कुप्पुस्वामि- "आपने रघुनाथ अय्यर का जिक्र किया है क्या? इनके घर में सब कुशलपूर्वक है न?"

मैंने कहा- "जी हाँ। सब कुशल-मंगल है।"

तत्पश्चात् डाक्टर साहब मुझे अपने घर ले गये, जो मेडिकल हॉल के पीछे ही था।

वहाँ पहुँच कर इन्होंने थोड़ा आराम किया। फिर ये अपनी दैनिक सन्ध्या-पूजा करने चले गये। मैं पास के कमरे में बैठा रहा। इसके बाद हमने साथ में बैठ कर रात्रि का आहार लिया। जब सोने का समय हुआ तो ये मुझे अपने साथ हॉल में ले गये। इनके सोने की तैयारी का ढंग मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। एक साधारण-सी दरी और तकिया ले कर ये तो फर्श पर ही लेट गये। इन्हें ऐसा करते देख मैं भी अपना बिस्तर छोड़ एक कपड़ा बिछा कर जमीन पर ही सोने लगा। तब डाक्टर साहब ने चारपाई की ओर संकेत करते हुए कहा- "यह आप ही के लिए खाली रखी है, अतः इस पर सोइए।" विस्मित हो मैं सोचने लगा-'जब डाक्टर स्वयं फर्श पर सो रहे हैं तो भला मैं कैसे ऊपर सो सकता हूँ?' तब मेरी आन्तरिक भावनाओं को समझते हुए उन्होंने कहा - "आप यहाँ के मौसम, जलवायु और वातावरण के अभ्यस्त नहीं हैं। जब तक इनके अनुकूल रहने की आदत नहीं हो जाती, तब तक आपको सावधानीपूर्वक बहुत सचेत व सतर्क रहना होगा। मैं तो अब इस नये देश के मौसम-जलवायु इत्यादि का अभ्यासी हो गया हूँ।" ऐसा सुन कर मैंने इनके सुझाव अनुसार ही किया।

अगले दिन सुबह इन्होंने अपने हाथों से कॉफी बनायी। स्वयं पीने से पहले कॉफी का एक कप मुझे भी दिया। मैंने इन्हें बताया कि कुछ समय से कॉफी पीना छोड़ रखा है। इन्होंने कारण पूछा तो मैंने बतलाया- “एक बार अपने मित्र के साथ कलकत्ता से रंगून समुद्री जहाज द्वारा जा रहा था। कॉफी बनाने के सभी साधन अपने साथ ले गये थे। रास्ते में कॉफी पीने का समय हो जाने पर कॉफी बना कर दोनों ने उसका सेवन किया। कलकत्ता से ६० मील की दूरी पर जहाज पहुँचा ही था कि एकाएक (समुद्री) तूफान आया और साथ ही भारी बवण्डर भी उठने लगा। तब कई यात्रियों का जी मिचलाने लगा तथा कई उल्टी (कै) करने लगे। उनकी दुर्दशा देखते हुए हमारा भी वही हाल हो गया। चारों ओर कॉफी की ही दुर्गन्ध फैलती जा रही थी। इस घटना के बाद से मैंने कॉफी पीना छोड़ दिया।" अपनी सारी बात मैंने इन्हें सुना तो दी; किन्तु मन में विचार आया कि डाक्टर साहब के स्नेहपूर्ण आग्रह को अस्वीकृत करना सर्वथा अनुचित है। इनका कहा मानते हुए मैंने कॉफी पीना शुरू कर दिया।

मध्याह्न भोजन के लिए जब डाक्टर साहब बैठे तो मैं पास ही खड़ा हो गया, यह ख्याल करते हुए कि इनके बाद ही मैं खाऊँगा।

इन्होंने कहा- "आयें, मेरे साथ भोजन करें।"

मैं बोला- "महोदय! मैं तो आपके खा लेने का बाद ही खाऊँगा।"

डाक्टर कुप्पुस्वामि-"मेरे साथ भोजन करने की बात से आप हैरान क्यों हो गये ? समस्त जीवों के लिए भोजन की महत्ता-उपयोगिता एक-सी नहीं है क्या? पेट भरने के लिए एक निश्चित मात्रा में ही तो सब भोजन करते हैं। भले ही शरीर को कपड़ों से ढक कर बाहरी वेशभूषा से डीलडौल बड़ा दिखायी देने लगे तो क्या हुआ? हैं तो सब जीव एक समान ही। ईश्वर द्वारा सम भाव से प्रत्येक जीव के लिए भोजन अनुबन्धित है; निश्चित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में सम्भव नहीं कि कोई दूसरे का भाग खा सकता हो। अतः छोटे-बड़े का, किसी प्रकार का अन्तर न रखते हुए आप आयें और पास बैठ कर मेरे साथ ही भोजन करें।"

इस पर मैं गम्भीरतापूर्वक विचार करने लगा-"ये तो उच्च-महान् वेदान्तिक सिद्धान्तों की, दार्शनिकों जैसी बातें करते हैं; अवश्य ही अब इनके व्यावहारिक क्रियाकलापों पर सूक्ष्म दृष्टि रख, इनकी महानता पर ध्यान देना होगा।" ऐसा सोच कर उनका आदेश मानते हुए भोजन के लिए मैं इनके पास ही बैठ गया। घी और दही के पात्रों को एक ओर रख कर बीच में सब भोजन-सामग्री रख ली गयी। घी के बर्तन से ठीक आधी मात्रा घी मेरी थाली में डाल दिया जिसे खत्म करना भी मुश्किल लगा। दही बहुत गाढ़ा था । छुरी से निकालना पड़ा । दही का भी आधा भग मेरी थाली में परोस दिया । भोजन के समय जैसे इन्होंने कोई भिन्नता या भेदभाव नहीं दिखाया, उसीप्रकार प्रत्येक क्रिया-कलाप में, कार्य-व्यवहार में भी भेदभाव रहित हो कर मेरे साथ सदा प्रेमपूर्वक समानता का ही व्यवहार करते रहे।

अध्याय २

डाक्टर महोदय की सहृदयता

इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। डाक्टर साहब प्रतिदिन प्रातः चार बजे के लगभग उठ जाते, मैं भी इनके साथ ही जग जाता। शीर्षासन इत्यादि योगासनों का ये अभ्यास करते और साथ-साथ प्रशिक्षण देते हुए मुझे भी अभ्यास कराते। इसके पश्चात् स्नान आदि प्रातःकालीन नित्य-कर्मों में इनका कुछ समय बीत जाता। फिर पूजा तथा धर्म-ग्रन्थों के स्वाध्याय के बाद ही वे एक कप कॉफी पीते थे।

जिस घर में डाक्टर साहब रहते थे, वह बहुत बड़ा था जिसका अगला भाग कार्यालय तथा पिछला भाग निवास के लिए प्रयोग में लाया जाता था। ये ऊपरी मंजिल में रहते थे। दिन में पाश्चात्य वेशभूषा में रहते; परन्तु रात को तो ये भारतीय वस्त्र ही धारण करते थे। एक दिन मैं इनके पास ऊपर गया। कमरे की दीवार पर बहुत सारे चित्र लगे हुए थे। बहुत से तो देवी-देवताओं के थे और कुछ भिन्न-भिन्न भाव-मुद्राओं में खींचे गये डाक्टर साहब के अपने फोटो थे, जिनको मैं एकटक देखता ही रह गया। डाक्टर साहब पीछे खड़े मुझे देख रहे थे। एक सुहृद की भाँति प्रेमपूर्वक उन्होंने पूछा- "आपके भी हम ऐसे फोटो बनवा सकते हैं क्या?" किंचित् संकोच से मैंने स्वीकृति दे दी।

सायं ४ बजे के लगभग डाक्टर साहब एक बंडल लिये मेरे पास आये और तैयार हो जाने के लिए कहा। मैंने पूछा- "कहाँ जाना है हमें ?" उत्तर में केवल इतना ही कहा - "बस आप मेरे साथ चलिए।" इनके हाथ से बंडल ले कर साथ चल दिया। एक भवन की पहली मंजिल पर हम गये। वह स्थान एक सुसज्जित महल-सा लग रहा था। इन्होंने बंडल खुलवाया; देखा तो उसमें पाश्चात्य पोशाक थी। मुझे वही कपड़े पहनने के लिए बोला। तब मैं समझ पाया कि हम तो फोटो स्टूडियो में खड़े हैं। हुआ यह कि फोटो खिंचवाने की मेरी इच्छा जान कर इन्होंने पहले स्टूडियो में आ कर प्रबन्ध किया; फिर घर जा कर अपने कपड़ों का बंडल ले कर मुझे स्टूडियो में लाये और फोटो खिंचवाने के लिए तैयार होने को कहा। अलग-अलग मुद्राओं में मेरे तीन फोटो खींच लिये गये।

उस समय डाक्टर साहब पैंतीस वर्षीय थे और मेरी उमर २२ वर्ष थी; फिर भी उनकी ड्रेस मुझे एकदम फिट आयी। फोटो खिंचवाने के बाद हम घर लौटे। अगले दिन शाम को तीन मुद्राओं की तीन-तीन फोटो तथा इनके नैगेटिव लिये हुए मेरे पास आये। मुझे फोटो पकड़ाते हुए डाक्टर साहब अति प्रसन्न थे।

डाक्टर साहब की सहृदयता का एक और उदाहरण-इनकी अलमारी में विविध भाषाओं की अनेक पुस्तकें रखी हुई थीं। कुछ पुस्तकें इन्होंने मुझे पढने के लिए दीं। सभी पुस्तकों पर इनके नाम 'पी. वी. कुप्पुस्वामि' की मोहर लगी हुई थी। मैंने पूछ लिया-"यह नाम आपने हाथ से लिखा है या मुद्रांकित है?" तुरन्त ही बोले- “आप भी ऐसा ही चाहते हैं क्या?" मैंने निःसंकोच 'जी हाँ' कह दिया। वे शीघ्र ही पेपर और पैन ले कर आये और कहा- "कृपया इंग्लिश में इस पर अपना नाम लिखें।" नरसिंह अय्यर अपना नाम लिख कर पेपर इन्हें थमा दिया। हस्ताक्षर वाला पेपर सिंगापुर भेज दिया गया। हस्ताक्षर-अंकित मोहर सिंगापुर से एक सप्ताह में ही हमें प्राप्त हो गयी। स्याही तथा स्याही का पैड भी साथ ही थे। सब-कुछ देते हुए डाक्टर साहब ने मुझसे पूछा - "देख लें, सब चीजें ठीक आ गर्मी?" कृतज्ञतापूर्वक खुश हो कर मैंने 'जी हाँ' कह दिया। मैंने अनुभव किया कि मेरे अपने माता-पिता मेरी भावनाओं का शायद इतना ख्याल नहीं रखते जितना करुणाशील सहृदय डाक्टर साहब ने मेरी सब इच्छाओं को सम्मान देते हुए अविलम्ब पूर्ण किया।

अध्याय ३

आध्यात्मिक निर्देशन

डाक्टर साहब ने अपनी लाइब्रेरी में से जो आध्यात्मिक पुस्तकें मुझे दी थीं, उन्हें पढ़ने और चिन्तन-मनन करने के पश्चात् मेरी विचारधारा ही बदल गयी; गम्भीर विरक्ति छा गयी थी। सांसारिक वस्तुओं में अरुचि होने लगी थी। इस प्रापंचिक जगत् से बच निकलने का मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। मेरे विचारों में तेजी से परिवर्तन आने पर, मन को पवित्र होते देख डाक्टर साहब खुश थे। इस तरह कुछ महीने तो उदासीनता में ही व्यतीत हुए। शेव बनाना, कपड़े धोना इत्यादि सब कार्य स्वतः छूटते गये। सिर पर तेल न लगाने से बाल रूखे हो कर उलझ गये थे। अपना अधिक समय एकान्त और मौन में ही बीतने लगा।

जब कभी अत्याधुनिक अहंकारी फैशनेबल व्यक्ति नजर में आ जाते तो अपने मन में सोचता - "विलासितापूर्ण बहुमूल्य वस्त्र-आभूषणों से सज्जित इस नश्वर देह को ढोये इधर-उधर क्यों भटक रहे हो ? केवल बाहरी स्वच्छता-सजावट की ही चिन्ता करते हुए लक्ष्यहीन घूमते रहते हो, परन्तु अपनी आन्तरिक स्वच्छता-शुचिता का ख्याल बिलकुल नहीं करते। तुम लोगों की दशा तो उस व्यक्ति जैसी शोचनीय है, जिसके हाथ में मन्थन के पश्चात् तैयार मक्खन रखा हुआ है, फिर भी वह घी की खोज में भटकता है। अथवा तुम्हारी स्थिति उस गडरिए के समान है जो अपनी भेड़ को कन्धे पर लादे हुए है; किन्तु उसे गिरा हुआ समझ कर उसे कुएँ में ढूँढ़ता है। अरे मूढ़ मानव! तुम्हारे पास तो आत्मज्ञान का पवित्र जल है, जिससे अन्तर का अज्ञान-रूपी मल साफ किया जा सकता है। निरन्तर प्रवाहित इन शाश्वत जल-प्रपात से लाभ उठाने में असमर्थ हो कर अपने बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ क्यों गँवा रहे हो ? इस भाँति तुम चलते-फिरते शव मात्र ही नहीं हो क्या?" ऐसा विचार करते हुए उन्हें तिरस्कृत भाव से देखता।

डाक्टर साहब ने मेरी मनोदशा को भाँप लिया था। परन्तु कारण इन्हें कुछ पता नहीं लग पाया था। मैं अस्वाभाविक विक्षिप्तता से ग्रस्त होता जा रहा हूँ, इतना तो ये भलीभाँति जान गये।

एक दिन की बात है, दोपहर को हमने भोजन किया, जो बहुत स्वादिष्ट था। डाक्टर साहब का स्वभाव था, अपने मित्रों के साथ बहुधा बाँट कर खाने में, मिल कर खाने में आनन्द लेते थे। इनके एक परम मित्र सुब्रह्मणि अय्यर घर से आधे मील की दूरी पर ही रहते थे। आज का कुछ भोजन इनके घर जा कर दे आने का डाक्टर साहब ने मुझे अनुरोध किया। न तो कभी पहले उनको मैंने देखा था, न ही उनका घर जानता था। डाक्टर साहब को इस बात का पता था। इसीलिए मुझे इनके घर का रास्ता अच्छी तरह समझा दिया और मित्र को फोन द्वारा मेरे आने की सूचना भी दे दी।

मैं मित्र के घर की ओर चल पड़ा। परन्तु हालत तो मेरी सामान्य न थी। शरीर पर कटि में लिपटे एक छोटे वस्त्र के अतिरिक्त ओर कोई कपड़ा न था; क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अपने कीमती वस्त्राभूषणों का त्याग कर दिया था। चैत्र मास की तपती दोपहर, बारह बजे का समय था। पैरों में चप्पल पहनी नहीं थी, नंगे पाँव तारकोल की उस सड़क पर चलना शुरू कर दिया।

सड़क पर चलते हुए मैं अपनी धुन में सोचने लगा-तन पर मात्र एक छोटा-सा कपड़ा लपेटे मैं इनके घर जा रहा हूँ। पहले कभी इनसे मिला भी नहीं। मान लो, गलती से मैं किसी दूसरे घर में पहुँच गया, जहाँ युवा पीढ़ी के लड़के-लड़कियाँ रहते हों और मुझे 'भिखारी' कह कर मजाक करने लगे तो...? तभी मुझे एक महान् रहस्यवादी सन्त पट्टिनत्तार के जीवन की एक घटना याद आ गयी। एक बार वह केवल कोपीन पहने भिक्षाटन के लिए, निकले, तो एक दुष्ट ने उन्हें ढोंगी कहते हुए दोषारोपण किया और उनको कोड़े लगाने लगा। तब तक पीटता चला गया जब तक वह बेहोश नहीं हो गये थे। उन महान् सन्त ने सब आघात चुपचाप सहन किये तथा उदर-पूर्ति को ही इसका कारण मानते हुए यह ठान लिया-

अगर किसी ने स्वयं आ कर मुझे भोजन दिया,

तो करूँगा उसे स्वीकार;

नहीं जाऊँगा भोजन हेतु बाहर।

किसी ने चाहे प्रेम भाव से किया आमन्त्रित,

तब भी नहीं जाऊँगा भोजन माँगने बाहर।

हे भगवान्!

मेरा शरीर भले ही मृतप्राय होने लगे,

तब भी नहीं जाऊँगा उदर-पूर्ति हेतु बाहर।

भोजन एवं वस्त्रों के लिए कहीं भी न जाने का प्रण ले कर पट्टिनत्तार ने एक पेड़ के नीचे आसन लगा लिया। सोचा करते-“क्या ये सब इस नश्वर शरीर के पालन-पोषण हेतु नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक! अगर मैं दोषी हूँ तो स्वेच्छापूर्वक खुशी-खुशी सब सहन करूँगा।"

इस प्रकार इनके विषय में सोचते-सोचते उन विचारों में खोया हुआ था कि अचानक किसी का स्वर सुनायी दिया जो मुझे पुकार रहे थे; वह थे श्री सुब्रह्मणि अय्यर। डाक्टर साहब द्वारा भेजे गये भोजन-व्यंजन उन्हें दे दिये। स्वीकार करते हुए उन्होंने बतलाया- "डाक्टर साहब के फोन से खबर मिलने पर खिड़की में खड़े बाहर की ओर देखता रहा; अनुमान लगाते हुए मैं खुद ही अब आपके पास आ गया।”

कुछ समय इसी तरह विरक्ति में व्यतीत होता चला गया। योग-सम्बन्धी कुछ पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया था। 'राजयोग' का शिक्षण प्राप्त करने का मेरा इरादा था। मैं स्वाध्याय करता और फिर एक पेपर पर प्रमुख विषय-बिन्दु लिख लेता।

आफिस बन्द होने के बाद डाक्टर साहब रोज शाम को चार बजे एक कप चाय पी कर सायं भ्रमण के लिए चल देते। जैसे ही ये बाहर निकलते मैं अन्दर से दरवाजा बन्द कर अपनी आध्यात्मिक एकान्तिक साधना में लग जाता। अन्दर से कुण्डी बन्द करने की आवाज सुन कर ही ये आगे बढ़ते। नित्यप्रति का यह अभ्यास था। एक दिन ऐसा हुआ कि दरवाजा तो बन्द कर दिया, पर कुण्डी लगाना मैं भूल गया; ऐसा होते देख कर डाक्टर साहब तुरन्त दरवाजा खोल कर मेरे कमरे में प्रविष्ट हुए। मुझे एकान्त में बैठे हुए देखा और सामने रखे उस पेपर की ओर देख कर आश्चर्यचकित हुए कि 'राजयोग' विषय पर मेरी अच्छी जानकारी है। उन्होंने कहा- "पिछले काफी दिनों से आप पर मेरी दृष्टि थी। आज मुझे आपकी व्यस्तता का कारण समझ में आ गया। आपके व्यक्तित्व में हुए परिवर्तन का कारण जानने के लिए मैं कमरे में दौड़ा चला आया; अच्छा ही हुआ जो दरवाजा अन्दर से बन्द न था।"

ऐसा उचित अवसर पा कर डाक्टर साहब ने विभिन्न कथा, दृष्टान्त, उपाख्यान, कहानी इत्यादि के माध्यम से मुझे ऐसे अनेक आध्यात्मिक निर्देश दिये, जो हृदयस्पर्शी थे और जिन्होंने उदासीनता-युक्त मानसिक स्थिति को परिवर्तित कर मेरे अन्तस को छू लिया था। इनके अगाध प्रेमभाव को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इनके शब्दों में गहरा प्रभाव था। समझाने की शैली अत्यन्त शक्तिप्रद एवं कल्याणप्रद थी। हृदय को पिघलाने वाली उस शैली ने पाषाणवत् मेरे कठोर चित्त को द्रवित कर दिया। इनके इसी विशिष्ट गुण के कारण ही सबके मन में इनके प्रति अद्भुत आकर्षण था। मुझे ठीक समय पर उचित मार्ग-दर्शन देना ही अपना मुख्य कर्तव्य समझते हुए उस शाम को इन्होंने सैर पर जाने का विचार ही छोड़ दिया। इनके अमृतमय वचन अन्तरतम की गहराइयों में ऐसे प्रवेश कर गये जैसे केले के कठोर पेड़ में बिना किसी विशेष प्रयास के कोई कील सहज ही घुसा दी जाये। जिस प्रकार सर्कस-प्रबन्धक जीव-जन्तुओं को चाबुक से सहज ही नियन्त्रित कर लेता है, सँपेरा अपनी बीन बजा कर साँप को नचाता है; जादूगर एक छड़ी के जादू से दर्शकों को मोहित कर लेता है; ठीक उसी प्रकार मैं तो डाक्टर साहब के स्नेहसिक्त, प्रेरणादायी शिक्षाप्रद वचनों से सम्मोहित हो गया। इन महान् सन्त के प्रेरक व्यक्तित्व ने करुणा और सहानुभूति से मुझे यथार्थ परम सत्य से परिचित कराया। मेरा मन पिघल गया और कुछ ही दिनों में अपनी सहज स्वाभाविक दशा में लौट आया। मुझे सामान्य स्थिति में आया देख कर डाक्टर महोदय अत्यन्त प्रसन्न हुए।

कुछ समयोपरान्त मैंने अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए डाक्टर साहब से कहा- "तपस्या हेतु हिमालय-दिशा की ओर प्रस्थान के लिए आपकी कृपापूर्ण अनुमति चाहता हूँ। वहाँ पर सन्त-महात्माओं, ऋषि-मुनियों एवं योगियों की सेवा-पूजा द्वारा अपना जीवन सार्थक और सफल बनाना चाहता हूँ।"

मेरी अपरिपक्व स्थिति की बातें सुन कर मुस्कराते हुए ये बोले- "इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया। ऐसा माना जाता है कि कठोर तपस्या से अपने शरीर को यन्त्रणा दे कर पीड़ित करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रत्येक घटना विधि के विधानानुसार ठीक अवसर पाते ही स्वयं घटित हो जाती है। बाहर से कठोर नारियल समुचित समय पर पक कर अन्दर से मधुर जलपूर्ण हो जाता है। आप अभी कुछ समय गृहस्थ आश्रम में रह कर अनन्य निष्ठापूर्वक सात्त्विक जीवन-यापन करें। परिपक्व अवस्था में पहुँचने पर आपकी यह मनोकामना स्वतः परिपूर्ण हो जायेगी। यह तो निर्विवाद सत्य है कि मानव-मन की सच्ची एवं दृढ़ अभिलाषा एक न एक दिन अवश्यमेव पूर्ण होती है।"

मेरे मन की दुविधापूर्ण विचलित दशा को देख कर ये मुझे उस दिन अपने साथ सैर पर ले गये। उस समय जोहोरबाहरू के समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था; जहाँ हजारों की संख्या में मजदूर कार्य में जुटे हुए थे। डाक्टर महोदय मुझे कई अन्य स्थानों पर भी ले गये। बन्दरगाह के पास इन्होंने मुझे दिखाया कि जहाज से माल उतार कर लोकल ट्रक में भर कर अन्य शहरों में कैसे पहुँचाया जाता है?

ये बहुधा मुझे फुटबाल-खेल-मैदान में भी ले जाते थे। हम दोनों खेल देखा करते। कभी-कभी समुद्र-तट पर बैठ जाते और मुझे महत्त्वपूर्ण बहुमूल्य आध्यात्मिक उपदेश-निर्देश दिया करते-"इतना ध्यान रहे कि संसार में रहते हुए माया के प्रभाव से बचने के लिए निरन्तर प्रयास करते रहना अत्यावश्यक है।”

अध्याय ४

अनूठी उदारता

सिंगापुर से प्रकाशित पत्रिका 'द मलाया ट्रिब्यून' (The Malaya Tribune) के प्रधान सम्पादक की डाक्टर कुप्पुस्वामि से मित्रता थी। उन्होंने अपनी इस पत्रिका के लिए डाक्टर महोदय को अपने लेख भेजने का आग्रह किया ताकि पाठक उनसे लाभान्वित हो सकें। इनके बहुत से लेख इस मैगजीन में प्रकाशित हुए। मेडिकल साईंस में रिसर्च वर्क के कारण इंग्लैण्ड से डाक्टर महोदय को अनेक उपाधियाँ, प्रशंसापत्र, पुरस्कार एवं सार्टिफिकेट इत्यादि प्राप्त हुए थे। सिंगापुर तथा कौलालम्पुर में धर्मानुमोदित जीवन-यापन करते हुए भव्य व्यक्तित्व से विभूषित, सर्वगुणसम्पन्न डाक्टर साहब अपने हृदय की उन्मुक्तता, उदारता आदि विशिष्टताओं के लिए सुविख्यात थे। इसी कारण इन्होंने 'डाक्टर धर्मभूषण : कुप्पुस्वामि अय्यर' की स्नेह-सम्मान-सूचक उपाधि अर्जित की। प्रत्येक व्यक्ति इनके हृदय की विशालता एवं दानशीलता से परिचित था।

संसार में रहते हुए एक सच्चे वीर सैनिक की भाँति इन्होंने भौतिकता पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली थी। ये पूर्णरूपेण निर्लिप्तता, तटस्थता एवं निरासक्ति का जीवन-यापन करते थे। इसी अनासक्ति ने उनमें उदात्त ज्ञानी भक्त की स्थिति प्राप्त होने का बीजारोपण किया। लोग तो पहले से ही इन्हें एक त्यागी-वैरागी गृहस्थ पुकारने लगे थे। प्रथमतः इनमें बाह्य विरक्ति का बीज पड़ा, अंकुरित बीज पौधे के रूप में पल्लवित हुआ, फिर वृक्ष-रूप में बढ़ने लगा जिसमें ज्ञान के अमृत-रस-पूर्ण फल पैदा हुए। ज्ञान-रूपी फल में इनकी आध्यात्मिक क्षुधा मिटा कर परितृप्त करने की पूर्ण क्षमता थी। बिना आन्तरिक विरक्ति के बाह्य विरक्ति या संन्यास पूर्ण वैराग्य-संन्यास नहीं कहलाता। आन्तरिक वैराग्य अत्यन्त शक्तिप्रदायक, क्षमतापूर्ण एवं प्रभावी होता है। डाक्टर महोदय ने तो आन्तरिक विरक्ति और त्याग के दृढ़-अटल नियमों का विधिवत् पालन किया था।

हमारे डाक्टर महोदय 'अन्नदान वल्लल' कहलाते थे, जिसका आशय है-उदार अन्नदाता। कोई भी, किसी भी समय जिस प्रकार की सहायता के लिए इनके पास आया, ये पूरे दिल से यथासम्भव सहायता के लिए तत्पर रहते। हम प्रायः महाभारत के सुप्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानशीलता की चर्चा करते हैं; जब कि उसने सदैव भौतिक वस्तुओं का ही दान दिया, कभी किसी भूखे की क्षुधापूर्ति हेतु भोजन नहीं खिलाया था।

ऐसा कहा जाता है कि एक बार कर्ण अपने महल की बालकनी में टहल रहे थे। उसी समय उस ओर एक निर्धन, भूखा व्यक्ति भोजन की भिक्षा माँगने आया, परन्तु कर्ण ने उसे भोजन न दे कर पास के 'अन्नक्षेत्र' की ओर जाने के लिए अँगुली से इशारा कर दिया था। वह व्यक्ति वहाँ गया, भोजन प्राप्त कर उसने अपनी भूख मिटायी। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण मरणासन्त्र अवस्था में था तो श्रीकृष्ण से उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की माँग की। श्रीकृष्ण ने कर्ण को अपने हाथों को मुँह तक लाने के लिए कहा; मुँह के पास अंजुली बनाने के कहा। कर्ण अपना दायाँ हाथ मुँह तक ले गया। श्रीकृष्ण ने जैसे ही हाथ पर पानी डाला तो पानी स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। अतृप्त कर्ण हताश हो कर व्यग्र हो उठा। असन्तोष प्रकट करते हुए कर्ण ने श्रीकृष्ण से कहा- 'हे कृष्ण! जल तो स्वर्ण बन गया, मेरी प्यास तो बुझी नहीं, मैं तो प्यासा ही रह गया।"

श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया- "जीवन-भर तुम स्वर्ण का दान करते रहे; परन्तु भोजन का दान कभी नहीं दिया। भूखे को कभी भोजन नहीं खिलाया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, उसी का यह परिणाम है। याद है तुम्हें? एक बार भूख से तड़पता एक याचक तुम्हारे पास भोजन के लिए आया, तो तुमने कुछ खाने की वस्तु न दे कर उँगली से संकेत करते हुए निकट के 'अन्नक्षेत्र' में भोजन के लिए भेज दिया था। जैसे भी है, अब तुम अपनी इस अँगुली को चूस कर अपनी प्यास बुझा सकते हो।"

इसी मौके पर कर्ण ने घोषणा कर दी - "सब प्रकार के दान में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। अर्थात् भूखे को भोजन कराना ही सर्वोत्तम दान है।"

कुन्ती के ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने सदैव निर्धनों को भोजन दिया। परन्तु हमारे डाक्टर कुप्पुस्वामि तो सब प्रकार से, तन-मन-धन से दूसरों के सहायतार्थ सदैव कटिबद्ध रहे। इनकी परोपकारिता, हृदय की उदारता तो अनोखी ही है।

एक दिन की बात है, जैसे ही हम भोजन के लिए बैठे, कि बाहर से किसी भिखारी की भोजन-याचना की पुकार सुनायी दी-"बहुत भूखा हूँ, भोजन चाहिए।" डाक्टर महोदय तत्काल बाहर पहुँचे और याचक से सम्मानपूर्वक कहा- "श्रीमन्! जल्दी ही आपको भोजन कराता हूँ।" ऐसा कहते ही ये रसोईघर में आये। कुल भोजन का आधे से भी अधिक भाग एक थाली में पत्तल बिछा कर परोस दिया। चावलों पर घी डाल दिया। सब्जियाँ भी प्रचुर मात्रा में रखीं। बाहर जा कर भोजन की थाली याचक के सामने रखी। सहानुभूतिपूर्वक उसकी सहायता-हेतु पास ही बैठ गये। भोजन करके वह बहुत खुश हुआ। ऐसे प्रेमपूर्वक परोसा हुआ ताजा-ताजा भोजन उसको पहले कभी कहीं से नहीं मिला था। सन्तुष्ट हो प्रसन्नतापूर्वक उसने कहा- “महोदय! मैं कई जगह भिक्षा माँगने गया; परन्तु प्रेमपूर्वक परोसा गया ऐसा स्वादिष्ट भोजन कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ।”

रन्तिदेव ने अन्न-जल का त्याग कर अड़तालीस दिन तक व्रत-अनुष्ठान किया था। कठोर निर्जल उपवास के बाद जब वह भोजन करने बैठा ही था कि एक अति निर्धन उसके दरवाजे पर भिक्षा माँगने आ गया। बिना किसी हिचक के तुरन्त ही अपना भोजन खुशी से भिक्षुक को दे दिया। रन्तिदेव ने अल्प जल पी कर ही क्षुधा-तृप्त करनी चाही, तभी एक प्यासा पानी की याचना करते वहाँ पहुँच गया। प्रसन्नतापूर्वक अपना पानी भी उसे दे दिया हमारे डाक्टर महोदय रन्तिदेव की ही तरह अत्यन्त करुणाशील एवं महान् दानी रहे।

उस क्षुधार्त को स्वादिष्ट भोजन खिलाने के पश्चात् हम दोनों भोजन करने बैठे। बचे भोजन की मात्रा तो कम ही थी। मैंने थोड़ा और खाना बनाने का विचार किया। अन्तर में उठे इस भाव को डाक्टर साहब ने भाँप लिया और बोले- "आप अल्प मात्रा में बचे भोजन पर विस्मित हो रहे हैं कि हम क्या खायेंगे?" मैं चुप खड़ा रहा। अति प्रसन्न हो वे मुस्कराते हुए बोले- "उस जीवात्मा ने आनन्दपूर्वक भरपेट भोजन किया, पूर्ण तृप्ति की जो उसे अनुभूति हुई, वही तुष्टि हम भी अनुभव कर रहे हैं। इससे अपर्याप्त की तो भावना ही मिट जाती है। आओ खायें, हमें इतना ही भोजन पर्याप्त है।" हम दोनों ने अवशिष्ट भोजन का स्वाद और आनन्द लिया।

एक अन्य दिन, लगभग एक बजे हमने अपना भोजन समाप्त किया ही था कि दरवाजे पर एक वृद्ध व्यक्ति की पुकार सुनायी दी-"मैं भूखा हूँ।" बरामदे के बाहर आ कर देखा-अति निर्धन एक तमिल व्यक्ति खड़े थे। देने के लिए भोजन तो घर में था नहीं। दूसरों के सहायतार्थ सदैव जेब में खुले पैसे अर्थात् कुछ सिक्के रखना डाक्टर साहब की आदत थी। भोजन की याचना सुनते ही तीव्र वेग से उसकी ओर दौड़े। विनम्रतापूर्वक, याचक को भोजन हेतु जेब से पर्याप्त धनराशि देते हुए धीमे से कहा-"श्रीमान् जी, आप वरिष्ठ प्रतीत होते हैं, होटल में जा कर अच्छा भोजन प्राप्त कर सकते हैं।" वह तो बहुत खुश हुआ और डाक्टर साहब को आशीर्वाद देते हुए चला गया।

एक समय एक गरीब धनहीन व्यक्ति डाक्टर साहब के घर आया और कहने लगा-"महोदय! मैंने सुना है कि आप बड़े दानशील हैं। मैं गरीब हैं; मेरे पास पैसा नहीं। जिस रोग से मैं पीड़ित हूँ, इसका इलाज बड़ा मँहगा है। चिकित्सा में भारी व्यय उठाना पड़ेगा। कैसे भी आप मेरी सहायता कीजिए और इस कष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। सुनते ही डाक्टर साहब उसे अन्दर ले गये। जाँच-परीक्षण किया। मेडिकल टैस्टों की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि वह गम्भीर रोग से पीड़ित है। सिंगापुर के सरकारी अस्पताल के सर्जन को रोग के विषय में सलाह-मशवरे हेतु तुरन्त फोन किया। वह सर्जन हमारे डाक्टर साहब के मित्र थे। प्रत्युत्तर में उन्होंने रोगी को तुरन्त सिंगापुर भेजने के लिए कहा। डाक्टर साहब ने उसे (सफर) राह-खर्च एवं भोजन इत्यादि दे कर अविलम्ब सिंगापुर के लिए रवाना किया।

यह जानते हुए कि रोगी को डाक्टर कुप्पुस्वामि ने भेजा है, ईश्वर-अनुग्रह से वह ठीक हो जायेगा; सर्जन द्वारा उसका आप्रेशन कर दिया गया। रोग का पूर्ण निदान हो जाने पर रोगी जोहोरबारु लौटा। डाक्टर साहब के चरणों में गिर पड़ा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बोला - "आपने मुझे बचा कर नव-जीवन दिया है। भयंकर रोग से ठीक हो जाने की आशा बिलकुल न थी; आपकी कृपा से मैंने जीवन-लाभ प्राप्त किया है। सिंगापुर के अस्पताल के स्टाफ-सदस्यों ने बहुत देखभाल की। सर्जन तथा दूसरे डाक्टर प्रतिदिन आते और मेरा हाल पूछते । आप्रेशन के अगले दिन सर्जन ने मुझसे कहा - "आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो डाक्टर धर्मभूषण कुप्पुस्वामि जी के घर सहायता लेने पहुँच गये। हम उन्हें अपने गुरु-रूप में समादृत करते हैं। इनके प्रत्येक परामर्श को सम्मानपूर्वक ऐसे मानते हैं जैसे इनका पवित्र आदेश हो। आप भयंकर रोग से पीड़ित थे। डाक्टर साहब ने चिकित्सा के लिए आपको हमारे पास भेजा। हमने शल्य-चिकित्सा कर दी और प्रभु-कृपा से सफलतापूर्वक आप स्वास्थ्य-लाभ भी प्राप्त कर रहे हो।" ये सब सुना और फिर डाक्टर साहब ने पुनः कुछ पैस दे कर उसको अपने गाँव निवासस्थान वापस भेज दिया।

एक तमिल युवक सुब्रमनियम जो अँगरेजी में सुशिक्षित होते हुए भी कहीं नौकरी न पा सका। सिंगापुर, कोलालम्पुर तथा अन्य कई स्थानों पर वह नौकरी की तलाश में भटकता रहा था, पर असफल हो निराश-हताश ही लौटता। अन्त में जोहोरबाहरू डाक्टर साहब के घर मदद के लिए पहुँच गया। उसकी दुःखद गाथा सुन कर डाक्टर साहब ने शीघ्र ही नौकरी मिल जाने का आश्वासन दिलाते हुए उसे अपने घर ठहर जाने का आग्रह किया। अपने कई परिचित व्यक्तियों से सम्पर्क किया। कुछ ही दिनों में उसके लिए पर्याप्त वेतन वाली समुपयुक्त एक अच्छी नौकरी की व्यवस्था हो गयी। समयोपरान्त उसके निवास हेतु आरामदायक एक बढ़िया मकान का प्रबन्ध हो गया। घर की साज-सज्जा के लिए पर्याप्त धन भी दिया। साथ ही यह कहा कि पैसे की जरूरत पड़ने पर निःसंकोच इनके पास आ जाया करे। डाक्टर साहब की कारुणिकता, दानशीलता और उदारता असीम थी, असाधारण थी, अनूठी थी।

अध्याय ५

अटूट भगवद्भक्ति

मलेशिया में बहुत से मन्दिर थे, जहाँ तमिल लोग पूजा किया करते थे। डाक्टर साहब के घर के पास एक मन्दिर था, जिसमें वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा था। रात्रि का समय था; भगवान् की शोभा-यात्रा डाक्टर साहब के घर के पास से ही गुजरी। शोभा-यात्रा जब घर के निकट पहुँची तो उन्होंने भगवान् का विशेष पूजन किया। सुगन्धित पुष्पों से श्रृंगार किया, नैवेद्य अर्पण कर कर्पूर से आरती उतारी; तत्पश्चात् प्रचुर मात्रा में सबको खुले दिल से प्रसाद वितरित किया। डाक्टर साहब की विस्मयकारी अपूर्व भक्ति सबको स्पष्टतः विदित हो गयी। धर्म-जाति के भेदभाव से परे ये सभी को समान भाव से प्रेम करते थे। सम भाव की विशेषता के कारण ही सब इनसे हार्दिक प्रेम करते थे; दिल से चाहते थे। ये सभी के प्रेमपात्र थे।

इनके विचार में भगवद्पूजा-अर्चना अत्यावश्यक धार्मिक कृत्य है। उस दिन धार्मिक भावना से परिचय कराते हुए इन्होंने बताया :

“यहाँ से स्वदेश जाने का खर्चा बचा कर हमें उस पूँजी को प्रसन्नतापूर्वक भगवत्सेवा में लगा देना चाहिए। अनाथ-रक्षक परमात्मा की कृपा-प्राप्ति ही मानव की एकमात्र अभिलाषा होनी चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ निधि है।

भगवान् तो सबसे प्रेम करते हैं। भगवद्स्मरण में लगे रह कर मानव उनकी कृपा हेतु सदैव प्रार्थना करता रहे। धर्मग्रन्थों का भी यही आदेश-उपदेश है कि भगवन्नाम सदा-सर्वदा अखण्ड रूप से जपते रहना चाहिए। मानव-जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवद्भक्ति ही होना चाहिए। शास्त्रों में इसके प्रमाण मिलते हैं और यह अनुभवसिद्ध भी है। यही कारण है कि माता-पिता अपनी सन्तान का नामकरण भगवान् के नामों पर करते थे। बालकों को राम, कृष्ण, गोपाल, शिव, मुरुगन, शंकरन इत्यादि तथा बालिकाओं को लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, मीनाक्षी, सीता, कामाक्षी इत्यादि नामों से पुकारा जाता था। परन्तु वर्तमान समय में देखते हैं कि बच्चों को अर्थहीन संक्षिप्त नाम से बुलाते हैं। लड़कों को गोपू, किच्चू, रामू, शंगु और लड़कियों को यच्ची, चच्चू, मीनू, कामू आदि। शब्दों को बदले बिना प्रभु का नाम ठीक-ठीक पुकारना अत्यधिक लाभकारी होता है। भगवन्नाम उपयुक्त रीति से जपना चाहिए। नाम को छोटा करके जपना अपराध माना जाता है। नाम तो मन्त्र के समान होता है, जिसका उच्चारण उचित रीति से करना अपेक्षित है। अशुद्ध, त्रुटिपूर्ण उच्चारण से मन्त्र-शक्ति लुप्त हो जाती है। मन्त्र प्रभावहीन हो जाता है, उसका कोई फल नहीं होता। पवित्र ग्रन्थ श्रीमद्भागवत के छठे स्कन्ध के प्रथम अध्याय में अजामिल का उपाख्यान वर्णित है, जो सर्व प्रसिद्ध है :

अजामिल ब्राह्मण परिवार का एक धार्मिक व्यक्ति था जो बाद में शराब, जुआ, वेश्यागमन जैसे अनेक दुर्गुणों में फँस कर दुराचारी हो गया था। वह दश बच्चों का पिता था। उसके सबसे छोटे पुत्र का नाम 'नारायण' था। प्राणान्त के समय यमदूत उसको लेने आये। अजामिल जोर से चिल्ला कर अपने बेटे को पुकारने लगा-"नारायण", "नारायण!" यमदूत उसके मुख से भगवान् का नाम सुन कर चौंक गये। उधर वैकुण्ठ लोक से 'नारायण' नाम सुनते ही विष्णुदूत दौड़े आये। दोनों तरफ के दूतों के बीच वाद-विवाद शुरू हुआ। वैकुण्ठ-दूतों ने कहा- "अजामिल भगवद्भक्त है। जीवन के प्रारम्भिक दिनों में शास्त्रोक्त विधि से अपने दैनिक नित्य कर्म-अनुष्ठान सम्पन्न किया करता था।" यमदूतों ने कहा- "अब तो यह दुराचारी हो गया है। सब प्रकार के दुष्कर्मों में लगा हुआ है।”

वैकुण्ठ से आये दूतों ने घोषित किया-"नारायण नाम उच्चारण करने से अब वह निष्पापी हो गया है, अब उसके पुराने सभी पाप धुल गये हैं।" यमदूत तो वह स्थान छोड़ कर चले गये। अजामिल की जब आँखें खुर्ती तो उसे लगा जैसे वह गहरी नींद से जगा हो। उसने पूछा- "भयानक आकृति वाले यमदूत कहाँ हैं?" उसे उत्तर मिला- "वे सब विष्णुदूतों द्वारा खदेड़ दिये गये।" ऐसा सुनते ही उसका हृदय प्रभु-प्रेम से आप्लावित हो गया। अपने कुकर्मों पर उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ और भगवान् का महान् भक्त हो गया। अन्त में भगवान् ने उसे मोक्ष प्रदान किया।

एक महान् तमिल महिला सन्त अव्वइयार के कथनानुसार मन्दिरों में जा कर ईश्वर की पूजा-अर्चना करना वस्तुतः उत्तम कार्य है। आजकल तो लोग इसकी अवहेलना कर रहे हैं। किन्तु यह बात सोचने की है कि शरीर स्वस्थ होने पर मन्दिर में दर्शन और पूजा हेतु क्यों न जाया जाय ? अर्थात् अवश्य जाना चाहिए। भगवान् हमेशा हमारे दुष्कर्मों-अपराधों को क्षमा कर देते हैं। मानव से भी एक-दूसरे के प्रति क्षमाशीलता का व्यवहार अपेक्षित है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मन्दिर नहीं जाते; उन्हीं को दर्शन देने के लिए भगवान् शोभा-यात्रा के माध्यम से बाहर पधारते हैं ताकि ये लोग भी मनोहारी सुन्दर भगवद्विग्रह के दर्शन कर सकें। खेद का विषय है कि बहुत से लोग तो बाहर पधारे भगवान् के प्रति भी भक्तिभावना नहीं रखते और दर्शन-लाभ उठाने की इच्छा तक भी नहीं रखते, कारण कि वे विवेक-शून्य हो चुके हैं। वे लोग थियेटर, सिनेमा, डांस इत्यादि भोग-विलास में लिप्त रहते हैं, क्योंकि 'आधुनिकता' नामक माया-रूपी राक्षसी के जाल में फैस गये हैं। शास्त्र-विरोधी इन कृत्यों से भगवद्भक्त अपने को बचाये रखते हैं। यथार्थतः ऐसे सच्चे भक्त जन ही मानवता को विपत्तियों से बचाने में सहायता करते हैं। सर्वशक्तिमान् ईश्वर की सदा-सर्वदा आराधना करते रहना हमारा प्रथम कर्तव्य है। वास्तविक ऐश्वर्य यही है।”

डाक्टर साहब का उस दिन का यह वक्तव्य आज भी मेरे कानों में गूँज रहा है। जब मैं इनके साथ सायंकालीन भ्रमण के लिए जाता तो वहाँ भी वे मुझे नयी-नयी अनोखी सीख दिया करते थे :-

"आज का मानव सोचने लगा है कि मानवीय बुद्धि ही केवल मात्र सर्वश्रेष्ठ है। वह यह विचार नहीं करता कि इस बौद्धिक क्षमता के पीछे एक और महान् शक्ति है। अनन्त, अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापी ब्रह्म की शक्ति की सर्वोच्चता के आगे भला मानवीय बुद्धि शक्तिशाली कैसे हो सकती है? सर्वोपरि ब्रह्म-शक्ति की तुलना में तो मानवीय शक्ति अति नगण्य है। बहुत से लोग इस विषय पर तर्क-वितर्क करते रहते हैं। परब्रह्म की सत्ता जो चौदह भुवनों की संरचना करती है, जो छोटे से बड़े तक समस्त जीवों को, चौरासी लाख योनियों के जीव-जन्तुओं को शक्ति प्रदान करती है, वह मानवीय बुद्धि की सीमित अल्प शक्ति के आगे असीमित एवं अतुलनीय है। इस अपरिमित शक्ति के बिना तो जीवन सम्भव ही नहीं। ईश्वर की शक्ति ही महान् है।

प्रचण्ड अग्नि जैसे सब-कुछ स्वाहा कर देती है; वैसे ही मानव की काम-वासना उसका सब-कुछ नष्ट कर देती है। काम-वासना का उन्माद बड़ा भयावह है। मानव-मन सन्तुलित नहीं रहता, जिसके परिणामस्वरूप वह बन्धन, अज्ञान और विपदाओं से ग्रस्त हो जाता है। ईश्वर में अटल विश्वास एवं दृढ़ निष्ठा ही इच्छा तथा कामना-वासना को निर्मूल कर सकती है।

इन्द्रिय-संयम के बिना व्यक्ति अशान्त मन से यत्र-तत्र भटकता रहता है। अहंता-ममता से ग्रस्त व्यक्ति प्रभु से प्रेम नहीं कर सकता। सूई की नोक से ऊँट का निकल जाना भले ही सम्भव हो जाये; परन्तु एक नास्तिक स्वर्ग

में प्रवेश कदापि नहीं पा सकता। मोहासक्ति का त्याग करने वाले ही आत्म-स्वराज्य में प्रविष्ट हो सकते हैं।

विपरीत लिंग के प्रति वासना-लालसा व्यक्ति को भ्रमित कर देती है; किन्तु भगवद्कृपा से व्यक्ति अपना बचाव कर सकता है। अनेक दुष्कमाँ, कुकृत्यों में मानव अपना समय व्यर्थ गँवाता है, फिर क्रोध, काम-वासना आदि कुकर्मों का शिकार हो जाता है और पाप-पुण्य की कतई चिन्ता नहीं करता। तो भी पूर्व जन्मों के शुभकर्मों-सुकृतों के कारण उसे कुछ बोध होने लगता है; विवेक जागृत होने पर वह पश्चात्ताप करता है तथा अपने कुकर्मों एवं अपराधों के लिए ईश्वर से क्षमा-याचना की प्रार्थना करता है, फिर उसके हृदय में भक्ति बढ़ने लगती है, जिससे उसके पिछले पापों का क्षय हो जाता है।

गोस्वामी तुलसीदास, भक्त बिल्वमंगल, अरुणगिरीनाथर इत्यादि सन्तों ने हमारे सामने मोक्ष-पथ प्रशस्त किया है। सरोवर में भले ही अनेक पुष्प खिले हों; परन्तु उसकी शोभा तो प्रफुल्लित कमल से ही बढ़ती है। आकाश में तारा गण चमकते हैं, सुन्दर लगते हैं, वस्तुतः पूर्ण चन्द्रमा से ही उसकी शोभा द्विगुणित होती है। धन-सम्पत्ति, परिवार तथा अन्य लोकों की आसक्ति छोड़े बिना कोरी शास्त्र-विद्वत्ता का कोई अर्थ नहीं, कुछ उपयोग नहीं।"

डाक्टर साहब अनेक तमिल सन्तों एवं दार्शनिकों-पट्टिनथ्थार, तायुमानवर इत्यादि के अर्थपूर्ण हृदयस्पर्शी भजन गाया करते थे।

एक बार डाक्टर साहब ने बताया- "यह संसार अच्छाई-बुराई, गुण-अवगुण, पूर्णता-अपूर्णता का मिश्रण है। अगर व्यक्ति अपना ध्यान किसी की बुराइयों, कमियों, अवगुणों पर ही केन्द्रित कर ले तो फिर दूसरों की अच्छाइयों और गुणों को तो कभी देख ही नहीं पाता और इस तरह वह

अपनी शान्ति खो बैठता है। अच्छाई-बुराई को भली प्रकार सावधानीपूर्वक परखना होगा; तब कहीं वह बुराई से बचाव करेगा तथा अच्छाई की ओर प्रेरित होगा।

मन की क्षमता सीमित है। अगर इसे भला ही भला देखने में प्रशिक्षित किया जाये तो सबके गुणों पर ही ध्यान देगा, फिर दूसरों की बुराई, अवगुण और कमियाँ नजर ही नहीं आ सकतीं। विपरीत अवस्था में बुराई, अवगुण देखने की कहीं ट्रेनिंग दे दी गयी तो फिर वह भलाई-अच्छाई देख ही नहीं सकता, वह भलाई और बुराई एक-साथ नहीं देख सकता।

वर्तमान जगत् में घृणा-द्वेष एवं मोहासक्ति दिन ब दिन बढ़ रही है, जो यथार्थता को छिपा देती है। प्रथमतः मानव-मन में स्वत्व पाने की चाह होती है-मान लें कोई फल हो या स्त्री हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह प्रयास करता है, इच्छा-पूर्ति न होने पर झुंझलाहट और निराशा ही हाथ लगती है। और प्राप्ति हो जाये तो वह खुश हो जाता है। अपने को सुखी अनुभव करता है। जब कि यह सुख और प्रसन्नता वस्तु के उपभोग करने तक ही सीमित है। भोग की समाप्ति हो जाने पर उसमें कुछ आकर्षण नहीं रहता। अतएव इस भौतिक जगत् का सुख क्षणिक है, अस्थायी है; जब कि आत्मबोध, आत्मज्ञान का आनन्द नित्य और स्थायी है। इसे पा लेने पर परिपूर्ण स्थायी परम आनन्द की प्राप्ति होती है। स्थायी सुख किसी वस्तु या व्यक्ति में नहीं, अपितु आत्मबोध में है। लौकिक सुख-प्राप्ति को ही अन्तिम चरम सुख मान लेने में हम अपनी इन्द्रियों के गुलाम बन जाते हैं।

कुत्ता हड्डी चबाता है तो मुँह से खून निकलने लगता है। इस रक्त के स्वाद को वह हड्डी का स्वाद समझने लगता है। कोई उसके समीप जाये तो वह डर जाता है। यह समझ कर, कहीं यह सुख उससे छिन न जाये; वह हड्डी ले कर दौड़ पड़ता है। मानव-मन का व्यवहार भी ऐसा ही है।" इस प्रकार डाक्टर साहब उच्च, महत्त्वपूर्ण नैतिक शिक्षाएँ दे कर प्रेरित किया करते।

डाक्टर साहब सन्त महात्मा थे; जिन्होंने क्रोध पर प्रेम से, लोभ पर उदारता से, काम-वासना पर आन्तरिक शुचिता-पवित्रता से, अहंकार पर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से, बुराई पर भलाई से और भय पर साहस से विजय पा ली थी। आज के युग में वही अध्यात्म-ज्योति से ज्योतित प्रोज्वल स्वामी शिवानन्द-रूप में चहुँओर अपनी करुणा एवं कृपा की दिव्य वृष्टि कर रहे हैं।

अध्याय ६

डाक्टर महोदय से बिछुड़ना

हमारे डाक्टर साहब का सबके साथ मित्रवत् व्यवहार था। श्रीलंका में इनके बहुत से मित्र थे। चीन, मलाया और तमिलनाडु के लोगों से तो काफी मित्रता थी। समुद्र पार अपरिचित स्थान-विदेश में भी इतने अधिक मित्र-बन्धु होना एक असाधारण बात थी। मलय (Malay) तथा चाइनीज (Chinese) भाषाओं में भी बिना अटके बातचीत कर लेते थे; बोलने में धाराप्रवाह रहता। एक मित्र की भाँति डाक्टर साहब बहुधा मुझे अपने साथ आफिस ले जाते और वहाँ टाइपिंग सिखाया करते।

जोहोरबाहरु एक छोटा-सा नगर, जहाँ का शासक उन दिनों मुसलमान था। सभी डाकटिकट एवं पोस्टकार्ड पर उसका चित्र मुद्रांकित होता। डाक लेने के लिए अपने हस्ताक्षर करने पड़ते थे ऐसा नियम था। डाक्टर साहब को जैसे ही डाक मिलती, उसे पढ़ कर तुरन्त ही उत्तर लिख देते और पोस्ट बाक्स में डालने स्वयं ही जाते। यह काम दूसरों से करवाने का उनका स्वभाव न था। एक बार मैंने पूछ ही लिया - "आप पत्र लिखते भी स्वयं हैं और पोस्ट करने भी खुद ही जाते हैं, ऐसा क्यों?" उत्तर में उन्होंने कहा- "एक व्यक्ति हमें पत्र इसलिए लिखता है कि वह प्रत्यक्षतः हमसे बातचीत नहीं कर सकता। जब हम स्वयं उत्तर लिख कर अपने हाथ से पोस्ट बाक्स में डालेंगे तो मानो उसके हाथ में हम स्वयं पत्र पकड़ा रहे हैं। इस तरह दोनों का मानसिक मिलन होता है और पारस्परिक प्रेम में दोनों द्रवित हो जाते हैं।" ऐसा कहते हुए डाक्टर साहब के चेहरे पर प्रेमभाव छलकता दृष्टिगत हो रहा था।

बाजार जा कर खुद खरीददारी करना डाक्टर साहब को अधिक पसन्द था। दुकानदार से कभी सौदेबाजी न करते, मुँहमाँगा दाम चुका देते थे। अपना भारी सामान कुली से उठवाना उन्हें सह्य न था। सामान के भारी बैग स्वयं ही उठाया करते। एक दिन उनके साथ बाजार चलने का मैंने अनुरोध किया। स्वीकृति मिलने पर मैं इनके साथ गया; तब मैंने ध्यान दिया कि दुकानदार जितना मूल्य बताते, उतना ही देने को तैयार रहते। उत्सुकतावश मैंने पूछा- "क्या यह उचित है कि आप दुकानदार को मुँहमाँगा दाम चुका देते हैं, मोल-भाव नहीं करते ?"

डाक्टर साहब ने उत्तर दिया- "ग्राहक के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए ही दुकानदार दाम माँगते हैं। यदि एक बार उनकी माँग के अनुसार (मूल्य) कीमत चुकता कर जाये तो वह परिचित हो जाते हैं कि सौदेबाजी करना आपका स्वभाव नहीं; तो भविष्य में वह उचित मूल्य की ही माँग करेंगे। अपने साथ ऐसा ही होते देखा, यह मेरा अनुभव है।"

डाक्टर साहब को वेदान्त का ज्ञान सम्यक् रूप से था तथा सिद्धान्त से भी पूर्णतया परिचित थे। शैव मत और वैष्णव मत को भली प्रकार जानते थे। निष्काम कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के सामंजस्य पर बल देते थे। इनके 'समन्वय योग' में विलक्षणता थी।

एक अँग्रेज डाक्टर ग्रीन के अधीन डाक्टर साहब ने कार्य किया था। उस समय ये अपने डाक्टरी पेशे के अनुरूप पाश्चात्य वेशभूषा पहना करते थे। इंग्लैण्ड से यद्यपि इन्होंने अनेक उपाधियाँ एवं पुरस्कार प्राप्त किये थे, तथापि पश्चिम के तौरतरीके नहीं अपनाये। इनकी जीवन-शैली भारतीय ही रही। बिना चूके अपने नित्य-कर्म-अनुष्ठान इत्यादि वैदिक-विधि- विधान-अनुसार ही सम्पन्न करते थे। अपने मृदुल-मधुर व्यवहार से सबका मन मोह लेते थे। सब इनके प्रति आकर्षित थे। ये सबके प्रिय थे अर्थात् पहले जो सर्वप्रिय थे आज ये ही विश्व-प्रिय हैं। समग्र संसार इनकी पूजा-वन्दना करता है।

श्रीलंका की यात्रा

श्रीलंका-यात्रा-हेतु अनुमति माँगने पर डाक्टर साहब ने पहली बार तो मुझे मना कर दिया था; परन्तु बाद में स्वीकृति दे दी। प्रोग्राम के अनुसार सब प्रबन्ध कर लिये गये; और इस प्रकार आखिर एक दिन इन महान् डाक्टर साहब से मुझे बिछुड़ना ही पड़ा। चलने से पहले इन्होंने मेरे हाथ में दो लिफाफे पकड़ाये। एक में पत्र और दूसरे कवर में राह-खर्च के लिए पैसे (६४ सिल्वर) थे। जिसे देख कर मुझे आश्चर्य हुआ। उन दिनों समुद्री जहाज का किराया केवल ३० सिल्वर था। मैं हैरान था कि ३४ सिल्वर मुझे अधिक क्यों दिये गये ? दूसरे लिफाफे को खोला तो पत्र देखा, उसे पढ़ने लगा-

जोहोरबाहरू, ६-७-१९२२

मेरे प्रिय नरसिंह अय्यर,

आपके द्वारा की गयी अब तक की सेवा-सहायता को मैं कभी भूल नहीं सकता। जहाँ-जहाँ आप जायें, नरसिंह भगवान् की कृपा आप पर बनी रहे!

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप प्रभु-भक्ति में लगे रहेंगे और गृहस्थ जीवन में एक पत्नी-व्रत का पालन करेंगे।

आपका शुभ-चिन्तक

पी. वी. कुप्पुस्वामि

पत्र पढ़ कर उमड़ते भावों को रोकना कठिन हो गया। कण्ठ अवरुद्ध हो गया। व्याकुल हो सोचने लगा- “इनसे मेरा पुनर्मिलन फिर कब होगा ? अपने स्नेहिल व्यवहार से इन्होंने ही मेरे बन्दर जैसे चंचल मन को नियन्त्रित कर रखा था।" जब भी इनके सन्तस्वभाववश करुणापूरित क्रियाकलाप को मैं याद करता, हृदय द्रवीभूत हो उठता। मेरे प्रति इनका असीम प्रेम ऐसे रहा जैसे ममतामयी माँ का अपने शिशु के प्रति होता है। एक ज्येष्ठ प्राता की भाँति सदा सहायक रूप में सिद्ध हुए। मैं इन महान् आत्मा अपने संरक्षक-स्वामी (मालिक) से विदा कैसे ले पाऊँगा; जिन्होंने मेरे मन को शुद्ध, निर्मल एवं स्पष्ट विचारों से परिपूर्ण किया? इस बिछोह से मैं अत्यन्त व्यथित था।

तभी सहसा डाक्टर साहब मुझे अपने सामने खड़े दिखायी दिये। आँसू-भरी आँखों को देख कर मेरी मानसिक वेदना को भाँप गये, मेरे मनोभावों को स्पष्टतः जान गये। मुझे धीरज बँधाते हुए कहने लगे-"आप इतने विकल क्यों हो रहे हैं! यह भ्रम अपने मन से निकाल दें कि हम सदा के लिए बिछुड़ रहे हैं। ज्ञानालोक की देवभूमि में हमारा पुनर्मिलन होगा। हमें यह समझना है कि मानव-जीवन का प्रयोजन क्या है? आदिगुरु शंकराचार्य के विचारानुसार मानव-जन्म दुर्लभ है, पुरुष रूप में जन्म तो अति दुर्लभ है। वेदान्त का अध्ययन तथा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना सामान्य बात नहीं, असामान्य है। विवेक द्वारा आत्म और अनात्म तत्त्व का भेद जानना तो असाधारण ही है, बहुत दुर्लभ है। पूर्व-जन्म के सुकृतों के कारण ही आत्मबोध सम्भव है। मानव-जन्म मिलने पर भी इन सबकी जो अवहेलना करता है, उसकी दशा तो अत्यन्त शोचनीय है। मानव-जीवन का लक्ष्य है-प्रभु-प्राप्ति, भगवद्-साक्षात्कार, आत्म-साक्षात्कार। उपयुक्त समय पर आपको सब समुचित ज्ञान की जानकारी हो जायेगी।"

प्रतिदिन की अपेक्षा उस शाम को हमने रात्रि-भोजन जल्दी कर लिया था। कोलालम्पुर से जोहोरबाहरु रेलगाड़ी के पहुँचने का समय शाम को ४.३० बजे था। फिर यात्री जहाज के द्वारा ४-५ किलोमीटर समुद्र पार कर आधे घण्टे में दूसरे किनारे तक पहुँच जाते। वहाँ सिंगापुर के लिए एक ट्रेन सवारियों की प्रतीक्षा करती, जो यात्रियों को सायं ६ बजे गन्तव्य स्थान पर पहुंचा देती। सिंगापुर से जोहोरबाहरु की यात्रा का मार्ग भी इसी प्रकार है। डाक्टर साहब के सेवक ने मेरा सामान तथा बिस्तर उठाया। डाक्टर साहब तथा इनके आफिस के मैनेजर श्रीराजम मेरे साथ चले। मिस्टर राजम शैव धर्म के अनुयायी थे, यद्यपि वह कुछ समय से ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे। वह बहुत शान्त प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वैदिक धर्म-ग्रन्थों में विश्वास रखने वाले थे। पौराणिक स्वर्णिम पर्वत महामेरु से सम्बद्ध एक कौवा भी स्वर्णिम छवि का हो जाता है; इसी प्रकार हमारे महान् डाक्टर साहब के सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति भी सद्गुण-युक्त हो जाते। जैसे नित्य-निरन्तर गतिशील समस्त नदियाँ समुद्र में विलीन होने पर सागर से ऐक्य प्राप्त कर सागर का ही रूप धारण कर लेती हैं। इस तरह डाक्टर साहब अपने सात्त्विक प्रभाव से 'दूसरे' को अपने जैसा बना लेते और फिर एकात्मकता हो जाती।

डाक्टर साहब सहित हम चारों बन्दरगाह पर पहुँच गये। डाक्टर साहब ने मुझे द्वितीय श्रेणी का टिकट पकड़ाया जो उन्होंने पहले से ही खरीद लिया था। मिस्टर राजम सिंगापुर रहते थे जो जोहोरबाहरु प्रतिदिन आया-जाया करते थे। इनके पास सीजन टिकट था। वह और मैं जहाज पर बैठ गये। जैसे ही जहाज छूटने को हुआ मैं अत्यन्त विकल हो उठा। मेरा हृदय इतना व्यथित हुआ जैसे कि भगवान् श्री राम जी से बिछुड़ते समय भरत जी का हुआ था। यह बिछोह अत्यन्त पीड़ादायक था। विदा देते हुए डाक्टर साहब ने कहा- "जहाँ-कहीं भी आप जायें, मुझे पत्र लिखना भूलें नहीं।" जैसे ही इनका यह वाक्य समाप्त हुआ, जहाज चल पड़ा। इस प्रकार मेरा डाक्टर साहब से बिछुड़ना हुआ। इन महान् आत्मा से बिछुड़ने की पीड़ा को शब्दों में कदापि अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, बहुत प्रयास करने पर भी नहीं। उस दुःख-दर्द, वेदना-व्यथा के बारे में अब भी कुछ लिखने में असमर्थ हूँ।

मेरे सहयात्री श्री राजम मेरी मानसिक पीड़ादायी व्याकुलता को अच्छी तरह से समझ गये थे। उन्होंने सान्त्वना देने का प्रयत्न किया; परन्तु इनके शब्द मुझे धीरज न बँधा सके।

हम सिंगापुर पहुँच गये। परिस्थिति-वश मैं आगे न जा सका और एक महीने तक वहीं रुकना पड़ा। रोज शाम को सैर के समय मिस्टर राजम के घर जा कर थोड़ी बातचीत कर लेता।

इस अवधि के दौरान ज्ञात हुआ कि डाक्टर साहब को अपने घर श्राद्ध कर्म करना है। सिंगापुर में डा. रघुनाथ अय्यर से इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक पण्डित और दो ब्राह्मण भेजने का डाक्टर कुप्पुस्वामि ने अनुरोध किया था। पण्डित तो मिला; पर ब्राह्मण न मिलने पर वे लोग मेरे पास आये। जोहोरबारु डाक्टर कुप्पुस्वामि के घर जाने के लिए मैंने सहर्ष सहमति दे दी। मेरे अपने जीवन में बाहर कहीं जा कर श्राद्ध का भोजन खाने की स्वीकृति देने का यह मेरा पहला अवसर था। क्योंकि यह अपने डाक्टर साहब के घर जाने की बात थी, मैंने खुशी से मान ली।

अगली सुबह हम दोनों जोहोरबाहरु के लिए रवाना हुए। समय पर वहाँ पहुँच गये। बन्दरगाह से डाक्टर साहब का निवास-स्थान स्पष्ट दिखायी देता था। हमें जहाज से उतरते उन्होंने देख लिया। हमने जान लिया कि उत्सुकतापूर्वक हमारी प्रतीक्षा की जा रही है। उन्होंने हमें देखा तो जरूर; परन्तु यह नहीं जान पाये कि मैं भी इनके घर आ रहा हूँ। जैसे ही मुझे देखा, बहुत प्रसन्न हो गये। मेरी कुशलक्षेम पूछने लगे। फिर बोले- "आज के श्राद्ध कर्म पूर्ण करने में थोड़ी अड़चन आ गयी है। कारणवश अशुद्धि लग जाने के कारण रसोइया आ कर भोजन बनाने में असमर्थ है। इसलिए भोजन की खाद्य-सामग्री तथा दक्षिणा दे कर श्राद्धकर्म सम्पन्न कर लिया जायेगा जिससे आप लोग भी शीघ्र ही सिंगापुर लौट सकेंगे। इस असुविधा के लिए मुझे क्षमा करें।" मैंने कहा- "श्रीमन्! आप क्यों इतनी चिन्ता कर रहे हैं? हम दो लोग आपके सामने उपस्थित हैं। एक घण्टे में सब भोजन तैयार हो जायेगा। सूखी सामग्री दे कर श्राद्ध-कर्म पूर्ण करने की बात दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं।" सुन कर डाक्टर साहब बहुत खुश हो गये और कहने लगे-"आज के कार्य में आयी बाधा-निवारण हेतु ही ईश्वर ने आप दोनों को यहाँ भेजा है।"

पण्डित जी और मैंने खाना पकाना तुरन्त शुरू कर दिया; अल्प समय में ही आवश्यक भोजन-सामग्री तैयार कर ली गयी। तब श्राद्ध क्रिया कर्म प्रारम्भ हुआ। इस संस्कार में सामान्यतया दक्षिणा में दो रुपये अथवा दो सिल्वर दिये जाते थे; लेकिन डाक्टर साहब ने तो दोनों को दस-दस सिल्वर दिये। देख कर मैं चकित रह गया। यात्रा-खर्च के लिए पाँच-पाँच सिल्वर दोनों को अलग से दिये और नतमस्तक हो आदरपूर्वक नमस्कार कर हमें विदा दी।

सिंगापुर लौटते समय रास्ते-भर हम डाक्टर साहब की दानशीलता, हृदय की उदारता पर आश्चर्यचकित हो, चर्चा करते रहे। श्री रामकृष्ण परमहंस मिट्टी और स्वर्ण को समान समझते थे-दोनों में कोई अन्तर न मानते थे। हमारे डाक्टर साहब भी धन को कोई अधिक महत्त्व न देते थे। धन-संचय में कोई आकर्षण न था। जितना अधिक हो, परोपकार में ही खर्च करते। कुछ व्यक्ति वेदान्त पर प्रवचन तो लम्बे-चौड़े देते हैं; परन्तु एक कौवा पक्षी को अपना बचा भोजनांश तक नहीं खिला सकते। हमारे डाक्टर साहब शुष्क वेदान्ती नहीं, इनका हृदय तो सदैव करुणा से आप्लावित रहता।

लार्ड जीसस क्राइस्ट के एक प्रिय शिष्य थे जॉन, जिसने क्राइस्ट के विषय में गौस्पल (Gospel) लिखा था। इनके मन में अपने उस शिष्य जॉन के प्रति विशेष प्रेम था; क्योंकि वह शिष्य अपने गुरु के आज्ञा-पालन में सदा तत्पर रहता। एक बार फारिसी (Pharisee) ने जॉन से पूछा- "तुम्हारे गुरु भले-बुरे का ध्यान न रखते हुए सबके साथ मिल कर भोजन क्यों करते हैं?" जीसस ने दूर से सुन लिया था। संकेत से प्रेमपूर्वक उसे पुकारते हुए बोले- "एक स्वस्थ व्यक्ति को डाक्टर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, अस्वस्थ को निश्चयतः उपचार की अधिक आवश्यकता होती है। मैं यहाँ उनकी सहायता करने नहीं आया जो भले है, बल्कि पापियों को पाप से बचाने हेतु यहाँ आया हूँ।"

हमारे डाक्टर साहब का करुणापूर्ण स्नेहसिक्त व्यवहार ऐसा ही था। दीन-हीन, दरिद्र को देख कर हृदय द्रवित हो उठता; उनसे प्रेमपूर्ण वर्ताव रखते। एवं रोगियों की अथक सेवा करते। ऐसे महान् पुरुष से विलग होना वास्तव में पीड़ादायक था। पूरे रास्ते चिन्तन में, परस्पर बात करने में समय का पता ही न चला। जोहोरबाहरु को पीछे छोड़ हम सिंगापुर पहुँच गये।। वहाँ से सात (७) दिन के बाद जहाज से कोलम्बो गया। वहाँ पहुँच कर मैंने डाक्टर साहब को दो पत्र लिखे थे।

अध्याय ७

पुनर्मिलन : आनन्द कुटीर में

श्रीलंका-यात्रा-हेतु मुझे डाक्टर कुप्पुस्वामि की निजी सेवा-सौभाग्य से वंचित होना पड़ा था। उनसे बिछुड़ने के पश्चात् मेरा कुछ समय कदिरकामम में भगवान् श्री कार्तिकेय जी के पावन मन्दिर में व्यतीत हुआ। फिर मैं चेन्नै चला गया और अपने व्यवसाय इत्यादि कार्य-कलापों में व्यस्त हो गया। वहाँ से डाक्टर साहब के साथ पत्र-व्यवहार जारी रहा। अकस्मात् पत्र आने बन्द हो गये, जिससे मेरा मन शोकाकुल हो उठा। जीवन शून्यता से भर गया; वेदना दिन ब दिन बढ़ती गयी। व्यथापूर्ण मेरी दयनीय दशा उस सुरीली वीणा जैसी थी, जिसके सब तार अब ढीले पड़ गये हों, अथवा उस निरीह शिशु के समान जो अपनी माता से विलग हो कर बिलख रहा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाये? कहाँ से, किससे और कैसे डाक्टर साहब की जानकारी प्राप्त की जा सके ? जैसे भी हो; अन्तर्मुखी हो मैं ध्यानस्थ अवस्था में डाक्टर साहब का दर्शन करने में सफल हो सका। काफी धीरज मिला। फिर भी प्रत्यक्ष झलक पाने को मन आतुर हो उठा। इसी शोक-व्यथा में कितने ही वर्ष व्यतीत हो गये।

चेन्नै में निवास करते हुए सन् १९३५ में एक मासिक पत्रिका 'माइ मैगजीन' (My Magazine) में गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। इनके सम्पूर्ण त्याग-वैराग्य-संन्यास और आत्म-साक्षात्कार-प्राप्त जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख मिला। ऋषिकेश में गंगा-पार स्वर्गाश्रम की एक कुटिया में निवास का पता चला। मलेशिया-वास के समय के अपने पुराने सम्बन्धों का स्मरण दिलाते हुए मैंने इन्हें एक पत्र लिखा। तुरन्त ही उपदेशात्मक शिक्षाप्रद कुछ पुस्तिकाओं सहित पत्रोत्तर प्राप्त कर धैर्य मिला। मेरी स्थिति उस दिशा-भ्रम जहाज के समान थी, जिसे अचानक ही अपने निर्दिष्ट मार्ग-दर्शन हेतु प्रकाश-स्तम्भ से थोड़ी रोशनी दिखायी दे रही हो।

जैसे-जैसे समय बीतता गया, ऋषिकेश जाने की इच्छा बलवती होती गयी। जीवन की मात्र यही एक अभिलाषा बन गयी। एक नदी अनेक घाटियों, खाइयों, जंगलों-पर्वतों को पार करती, तीव्र वेग से बहती चली आती है, लेकिन मैदानों में आ कर शान्त तथा धीमी गति से प्रवाहित होने लगती है, इसी प्रकार मैंने जीवन के कितने ही खट्टे-मीठे अनुभव प्राप्त कर, अनेक उतार-चढ़ाव, सुख-दुःख को सहन किया उन सबके बीच से गुजरते हुए अन्ततः अपना निर्दिष्ट पथ पाने में अर्थात् ऋषिकेश जाने का निश्चय कर पाने से मैं थोड़ा शान्त हुआ।

चेन्नै में मयलापुर रहते हुए सन् १९४१ के फरवरी मास में अपने श्रद्धास्पद गुरुवर स्वामी शिवानन्द जी महाराज से मिलने ऋषिकेश जाने का निर्णय कर लिया। किसी को सूचित किये बिना, घर से हरिद्वार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कलकत्ता, काशी तथा अयोध्या में दर्शन करते हुए हरिद्वार पहुँचा। वहाँ पुनीत गंगा जी में स्नान किया तथा मन्दिरों के दर्शन कर बस से ऋषिकेश के लिए रवाना हुआ। अपराह्न ३ बजे श्री गुरुदेव के निवास-स्थान आनन्द कुटीर में पहुँच गया। मुझे पता चला कि सायं ५ बजे ही दर्शन सम्भव हैं। आतुरता से प्रतीक्षा करने लगा।

सायंकाल होने वाला था। सूर्य देवता विदा लेते हुए मानो हमसे कह रहे हों-"कल प्रातः मेरे उदित होने तक शिवानन्द-रूपी सूर्य का प्रकाश ही समूचे संसार को प्रकाशित करता रहेगा।" अल्प क्षणों में ही मैंने गुरुदेव के तेजोमय दिव्य स्वरूप को अपने समक्ष प्रत्यक्ष पाया। अपने आध्यात्मिक सद्गुरु के मनोहारी दर्शन किये। इनके दिव्य दर्शनों ने अभिभूत कर दिया। मैं तो स्तब्ध ही रह गया। इनके व्यक्तित्व में अद्भुत रूपान्तरण ! एक ही व्यक्ति के दो रूप-विलक्षण। अतुलनीय। अवर्णनीय। एक वह रूप जिसे इनके पूर्वाश्रम में देखा था। दूसरा-वर्तमान समय में एक महान् विशाल दिव्य देहधारी आकर्षक स्वरूप-नेत्रों के सामने दर्शनीय!

पाश्चात्य वेशभूषा, व्यवहार-वैचित्र्य आदि से प्रच्छन्न इनका पूर्वाश्रम का एक व्यक्तित्व और अब समक्ष है-पवित्र गेरुआ वस्त्रों से प्रदीप्त कान्तिमान एक विशिष्ट व्यक्तित्व मेरे आराध्य सद्गुरु के रूप में। काशी से लायी हुई श्री गौरीशंकर भगवान् की प्रतिमा और रुद्राक्ष की माला मैंने आदर सहित समर्पित की। इस भेंट को इन्होंने प्रेम भाव से स्वीकार किया। मैंने इनके चरण-कमलों को पकड़ लिया और रुद्ध कण्ठ से हृदय के भावों को व्यक्त किया-

"स्वामी जी! मलेशिया में आपने इस दीन-हीन अकिंचन सेवक को कुछ वचन दिया था, अब कृपया उसे पूर्ण करेंगे न?"

गुरुदेव मेरी बात को जैसे एकदम पूरी तरह से समझ नहीं पाये। कुछ देर तक सोचते रहे। विनयपूर्वक धीरे-धीरे मैंने पुरानी मधुर स्मृतियों की याद दिला कर सजीव बनाया। फिर तो ये सब-कुछ समझ गये और प्रसन्न हो कर मेरे परिवार की कुशलक्षेम पूछने लगे। मधुर मुस्कान सहित गुरुदेव ने कहा- "आपको इतनी जल्दबाजी क्या है? कुछ समय और बीत जाने दें। सब-कुछ अपने समुचित समय पर ही घटित होता है।" कुछ दिनों के लिए आनन्द कुटीर में ठहरने का आदेश दिया तो मैं यहाँ रुक गया।

गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी की विशेष कृपा

एक दिन अपने कमरे में बैठे हुए मैं पुस्तक पढ़ रहा था। पीछे से मीठी ध्वनि सुनायी दी-"आप देवप्रयाग की यात्रा के लिए प्रस्थान करें। वहाँ रामनवमी के दिन मन्दिर में श्री राम भगवान् के दर्शन कर सकते हैं। पंजाब से आये एक भक्त आपके साथ जायेंगे।" पीछे मुड़ा तो गुरुदेव को कमरे में प्रविष्ट होते देखा, अपनी पुस्तक को तुरन्त नीचे रख कर इनके श्रीचरणों में प्रणत हो बोला - "आपके प्रेमपूर्ण वचनों का निश्चित रूप से पालन होगा।" आशीर्वाद देते हुए गुरुदेव ने कहा- "रास्ते में आने वाली विघ्न-बाधाओं से घबरा कर हतोत्साहित नहीं होना। अन्त में सब भला ही होगा।" सन् १९४९ के मार्च महीने की यह घटना है।

उसी दिन दोपहर लगभग तीन बजे पंजाबी सज्जन मेरे पास आ कर कहने लगे-"श्रीस्वामी जी के निर्देशानुसार क्या हम देवप्रयाग की यात्रा आरम्भ कर सकते हैं?" मेरी सम्मति पा कर चलने लगे तो मुझे पैरों में जूते पहनने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया- "अपने जूते तो मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिये हैं।" उन्होंने फिर प्रश्न किया- "किसे दे दिये ?" उत्तर में मैंने कहा- "रंगून से गुरुदेव के एक भक्त आये थे। भूल से उनके जूते हरिद्वार में रह गये। यहाँ की भीषण गर्मी के वह अभ्यस्त न थे, उनके लिए असह्य थी। ऐसी हालत देख अपने जूते उन्हें पहनने को दे दिये।"

इस प्रकार बातचीत करते हुए हम चल दिये। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी ४४ मील है। सुबह की एक ही बस थी जो प्रातः १० बजे चल कर देवप्रयाग से पुनः शाम को वापस यहाँ पहुँचती। वह बस तो छूट चुकी थी। पैदल चलना शुरू किया। देवप्रयाग जाने के दो रास्ते हैं; एक बस इत्यादि वाहन का, दूसरा पैदल चलने वालों का। बस रूट पर आधे रास्ते के बाद धर्मशाला तथा दुकानें हैं। पदयात्रियों के रास्ते में हर पाँच मील के फासले पर पड़ाव हैं जो 'चट्टी' कहलाते हैं। ऐसी ही एक चट्टी पर हमने रात्रि-विश्राम किया। सुबह आगे की ओर बढ़े। दोपहर एक चट्टी पर रुके वहाँ खाने में दाल-चावल मिले जो पूरी तरह पके हुए न थे। ऐसा भोजन करने के बाद पहाड़ की पैदल यात्रा असम्भव सी लगने लगी। फिर भी चढ़ाई शुरू की। पुनः रात्रि एक चट्टी पर विश्राम किया। सुबह उठने पर मैंने ध्यान दिया कि पैर सूज गये हैं। अब तक हम केवल आधा रास्ता ही तय कर पाये थे। उस स्वादहीन, नीरस और अधपके भोजन को खा कर शरीर अशक्त हो गया था। सूर्य का प्रचण्ड ताप। रास्ते के कंकड़-पत्थर पैरों को जख्मी कर रहे थे। शरीर में कमजोरी और साथ ही थकावट भी। चलते-चलते मैं हाँफने लगा था। इस तरह की आशंकायुक्त बेचैनी की हालत में मैंने ऋषिकेश वापस लौटने का विचार बना लिया; परन्तु मन को भी समझाना शुरू किया-

"उद्यमपूर्वक आगे की ओर प्रयाण करो। हिम्मत से गन्तव्य (स्थान) पर पहुँचने से गंगा-स्नान कर सकेंगे और श्री राम जी के दर्शन का लाभ भी प्राप्त कर पायेंगे। वापिस लौटने के लिए भी तो उतनी ही दूरी पुनः तय करनी पड़ेगी।..." इस प्रकार मैं दुविधा-ग्रस्त था। कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था।

मेरे साथी ने मेरी कष्टपूर्ण दशा को देखा तो बोले-"आप धीरे-धीरे चलो। मैं अपनी चाल से चल कर कुछ ही दूरी पर आगे जा कर प्रतीक्षा करूँगा। आपके पहुँच जाने पर पुनः आगे चलना शुरू करेंगे।" दृढ़ निश्चयी हो, सोत्साह मैं चलने लगा। शरीर में भले ही थकान थी परन्तु मन में उत्साह। अन्तस में दृढ़ निश्चयी होने पर बाहरी बाधाओं से जैसे मैं मुक्त हो गया। आगे बढ़ते रहने के लिए मैं कृत संकल्प था। हाँ, स्वयं से मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी- “आगे चढ़ पाने में सफल हो गया तो गंगा-स्नान तथा मन्दिर में जा कर श्री राम भगवान् के दर्शनों का आनन्द प्राप्त होगा। अगर असफल रहा तो यहीं गंगा मैया की गोद में समा जाऊँगा।" अब तक मैं निशक्त एवं क्लान्त हो गया था। उसी समय नीचे गंगा जी में एक मृत देह (शव) को तैरते हुए देखा। कराहते-विलखते मैं चिल्ला उठा-"हे शव ! रुक जाओ। थोड़ी देर मेरी इन्तजार करो, मैं भी आ रहा हूँ। तुम्हारे साथ एक जीवित देह भी चलेगी। दोनों इकट्ठे आगे बढ़ेंगे।”

आहें भरते हुए फिर मैं भगवान् राम जी को पुकारने लगा-"हे राम भगवान्। थकाहारा एक दुखियारा आपके दर्शन की अभिलाषा लिये आ रहा है। क्या मेरी परीक्षा अब तक पूर्ण नहीं हुई? बहुत परीक्षा ले ली आपने। मेरी सहन-शक्ति अब समाप्त हो गयी है। क्या यही इच्छा है आपकी? अगर मैं अपने संकल्प से आया होता तो आपकी यह परीक्षा न्यायसंगत भी होती; किन्तु मैं तो अपने गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी के आदेश का पालन करते हुए यहाँ आया हूँ। गुरुदेव आत्म-ज्योति हैं। माया-जाल में फँसे प्राणियों के अज्ञान-निवारक हैं, ज्ञान-प्रदायक हैं। दयानिधान देदीप्यमान प्रकाश-पुंज गुरुदेव के आशीष प्राप्त करके चला हूँ। अगर इन महान् सन्त के आशीर्वाद प्रभावहीन हो गये तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि जगत् में दैवी शक्ति का हास हो गया है।" इस तरह प्रलाप करते मैं रोने लगा।

फिर मैंने अपने गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी का ध्यान-चिन्तन प्रारम्भ कर दिया। “जो दूसरों के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख मानते हैं; तन-मन-धन से मानवता की सेवा की शपथ लिये हैं, काम-क्रोध आदि सभी माया-रूपों पर विजय प्राप्त किये हुए हैं, जो पूर्ण ब्रह्मचर्य एवं धर्मपरायणता की साकार मूर्ति हैं; यही कलियुग के भगवान् हैं। परोपकार तो इनका सर्वोत्कृष्ट गुण है। एक वृक्ष के पास जैसे कोई व्यक्ति फल तोड़ने की इच्छा ले कर या उसे काटने की बुरी भावना ले कर आते हैं; परन्तु वृक्ष तब भी बदले की भावना न रख कर फल दे कर उसका उपकार ही करता है, उसे अपनी छाया भी प्रदान करता है। इसी भाँति गुरुदेव सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी परोपकारी हैं, समदर्शी हैं। बुराई का बदला भलाई से देते हैं। अपनी असीम करुणा से हरेक को अध्यात्मविद्या-प्राप्ति-हेतु पथ प्रशस्त करते हैं। ऐसे महान् दिव्य सन्त के आशीर्वचन क्या अर्थहीन सिद्ध होंगे।" अपने-आपसे इस प्रकार बातें करता थकामाँदा मैं एक वृक्ष के नीचे अचेत हो कर पड़ गया था। उस समय दिन के लगभग ग्यारह बजे थे।

अचानक मेरे कानों में मधुर सुरीली आवाज सुनायी दी-"ओ बाबू जी!" मैं सचेत हुआ। एक वयोवृद्ध महानुभाव मस्तक पर तिलक लगाये हुए, कन्धे पर एक बंडल उठाये सामने खड़े दिखायी दिये। वात्सल्यमयी माँ की भाँति संवेदना प्रकट करते हुए मुझसे पूछा- "तुम किस स्थान के रहने वाले हो? कहाँ से आये हो? किधर जा रहे हो?" मैंने उत्तर दिया- "मैं दक्षिण भारत का रहने वाला हूँ, ऋषिकेश से गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी से देवप्रयाग की यात्रा का आदेश पा कर यहाँ आया हूँ।" सुन कर वह महानुभाव बोले-"आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो उनकी आज्ञा-पालन हेतु देवप्रयाग की यात्रा पर आये हैं। वह एक महान् योगी तथा दूरदर्शी सन्त हैं। यथार्थतः मैं उन्हीं से मिलने ऋषिकेश जा रहा हूँ। देवप्रयाग से चलने की जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक संन्यासी महात्मा ने मेरे पास आ कर कहा- "रास्ते में तुम एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति से मिलोगे जो स्वामी शिवानन्द जी के आदेशानुसार देवप्रयाग की यात्रा पर है। उसके पैरों में जूते नहीं हैं, यह स्लीपर उसे दे देना।" ऐसा कहते हुए उन महानुभाव ने मुझे जूते का एक जोड़ा देते हुए कहा- "श्रीमान् ! इसे स्वीकार करें।" जैसे ही स्लीपर पहने, मैं अचम्भित हुआ, नाप बिलकुल ठीक था जैसे इन्हीं पैरों के लिए ही बने हों। साइज एकदम सही। आश्चर्यचकित हो कर मैं सोचने लगा-मेरे लिए किसने यह जोड़ा दिया होगा ? आखिर किसने ? मुझे ऐसी अनुभूति होने लगी कि गुरुदेव की महती कृपा से ही यह सब घटना घटी है। नये जूते खरीदने की प्रेरणा भी गुरुदेव ने ही दी होगी। शुभाशीष प्राप्ति हेतु में उनके चरणों में झुक गया। मेरी थकावट गायब; कमजोरी ऐसे काफूर हो गयी जैसे सूर्योदय के साथ प्रातः ओस की बूँदें विलुप्त हो जाती हैं। जैसे जन्मजात अन्धे को अकस्मात् नेत्र-ज्योति प्राप्त हो जाये; निर्धन-दरिद्र को सहसा ही एकाएक धनराशि मिल जाय; गोवत्स को बन्धन से छूटते ही अपनी मॉं मिल जाये,पंगु को अचानक चलने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाये, ऐसे ही बहुत खुश था बेहद प्रसन्न। उनके पवित्र चरणों की मैंने पूजा की।

भावपूर्ण हृदय में मैं पुकार उठा-'है मेरे गुरुदेव! मैं आपकी करुणा और अतिशय प्रेम का ऋण कैसे चुका सकता हूँ। मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ। आपको भेंट करने योग्य मेरे पास कुछ नहीं है।" मेरे साथी ने वहाँ पहुँचने या पहले उन महानुभाव को देखा और फिर मुझे नये स्लीपर पहने देखा। उन नवागंतुक से पूछा-"आप कहाँ से आ रहे हैं ? उन्होंने शब्दश: पूरी बात फिर से दोहरा दी। पंजाबी सज्जन ने भी उन्हें प्रणाम किया और कहा- यह सब गुरुदेव की ही लीला प्रतीत होती है।" भावुक हो रुद्ध कष्ठ से वह बोले-"गुरुदेव शिवानन्द जी की असीम करुणा और कृपा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दक्षिण भारत में जन्मे, हिमालय की उपत्यकाओं में प्रवहमान गंगा के तट पर निवास करते हुए श्री गुरुदेव देदीप्यमान ज्ञान-सूर्य हैं।" वह वयोवृद्ध महानुभाव हमसे विदा ले कर अपनी राह चले गये। हम भी आगे की ओर चल पड़े; पीछे मुड़ कर देखा तो बहाँ कोई भी नहीं था, वह अन्तर्धान हो गये। दूर तक कहीं भी दृष्टियत न हुए। यह तो महान् आश्चर्य! प्रभु की अहेतुकी कृपा! उन्हीं की दिव्य लीला थी। सन्त जन कभी-कभी अपनी सिद्धियों का प्रयोग कर अध्यात्म-शक्ति का परिचय दे कर मानव-जाति को कृतार्थ करते हैं, ताकि मानव इस पच पर चलता रहे। सन्त-महात्माओं की सामर्थ्य-शक्ति अपरिमित होती है। इन्हीं विचारों में खोये हुए हम निर्बाध गति से निधड़क आगे बढ़ते चले जा रहे थे। रात्रि चट्टी में बिता कर अगले दिन १ बजे दोपहर देवप्रयाग पहुँच गये।

अगले दिन श्री रामनवमी थी। देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकस्दा का संगम होता है; आगे चल कर वह गंगा जी के रूप में प्रवहमान होती हैं। वहाँ श्री राम भगवान् का एक प्राचीन मन्दिर है, जिसकी प्रतिष्श आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। मान्यता है कि वहाँ श्री राम जी के दर्शन करने मात्र से ही सब पाप विनष्ट हो जाते हैं। पहले हमने गंगा-स्नान किया। मन्दिर में श्री राम भगवान् की पूजा-आराधना की। फिर भोजन प्रसाद खाया। वहाँ से लगभग १ बजे दोपहर हम बस पर बैठे और शाम ७ बजे आनन्द कुटीर वापिस पहुँच गये। हमें गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। यात्रा के दौरान घटित समस्त अद्भुत घटनाओं का हमने उल्लेख किया तो प्रत्युत्तर में इन्होंने कहा- "ईश्वर की दिव्य महिमा को कोई नहीं समझ सकता। अत्यधिक प्रेम करने वालों की वह परीक्षा लेते हैं, विपदा-ग्रस्त हो जाने पर प्रेमी भक्तों की रक्षा भी फिर वही आप ही करते हैं। यह उक्ति 'भगवान् की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता' भला मिथ्या कैसे हो सकती है ? अर्थात् जो घटित हुआ सब उनकी ही लीला है।" इस प्रकार से गुरुदेव ने मुझे आशीर्वादित किया।

अध्याय ८

श्री सद्गुरुदेव-चरणाश्रित

श्री गुरुदेव के आदेशानुसार आनन्द कुटीर में लगभग एक मास रहने के पश्चात् मैंने इनसे चेन्नै जाने की अनुमति प्राप्त की। वहाँ से चेट्टिनाडु गया और करयकुडि में व्यवसाय शुरू किया। यह स्थान रामनाथपुरम् एवं बेट्टिनाडु का व्यापारिक केन्द्र कहलाता है। मेरा बिजनेस छोटा ही था। मेरा अन्तर्मन तो पहले से ही गुरुदेव तथा इनके सदुपदेशों में विचारमग्न रहता। ऋषिकेश से पत्रिकाएँ-पुस्तिकाएँ वहाँ मैं नियमित रूप से प्राप्त कर रहा था। मेरे पूजा-कक्ष में गुरुदेव का एक चित्र था। थोड़ी या बहुत जितनी भी धन-राशि दिन के प्रारम्भ में सबसे पहले अर्जित करता, उसे एक छोटे डिब्बे में एकत्र करता जाता और महीने के अन्त में संचित सम्पूर्ण राशि ऋषिकेश भेज देता।

परम आनन्द की अनुभूति का हर्ष-सुख व्यक्ति को सदा-सर्वदा परितृप्त रखता है। वह अनश्वर है। कभी भी, किसी भी क्षण मानव इससे अतृप्त नहीं होता। दूसरी ओर भौतिक भोग-विलास के सुख सब क्षण-भंगुर हैं। सदा असन्तोष और अशान्ति देते हैं। जिसने परम आनन्द की अनुभूति का दिव्य रस प्राप्त कर लिया, उसे सांसारिक भोग-सुख की इच्छा कदापि नहीं होती। मैंने जब आनन्द कुटीर में एक माह तक निवास किया था तब यहाँ तो बारम्बार दिव्यानन्द-सागर में गोते लगाना, पवित्र गंगा जी में नित्य-प्रति स्नान करना, इसके पुनीत जल का पान करना, सतत सन्त-महात्माओं की सन्निधि तथा इनकी सेवा-सौभाग्य प्राप्त होना, भगवन्नाम का कीर्तन-जप, ध्यान करना एवं योगाभ्यास इत्यादि सब-कुछ करने के बाद भौतिक जगत-कार्य-कलापों के संसार में पुनः जीवन-यापन करना मेरे लिए कितना कठिन कार्य था। ऐसे वातावरण के बीच रहते हुए मेरा तन तो संसार में ही था; परन्तु (सूक्ष्म) मन आनन्द कुटीर में ही रहता।

अपने गुरुदेव से आखिर कब तक मैं विलग रह सकता था! मेरे अन्तःकरण से बार-बार 'ऋषिकेश' जाने का आदेश मिलने लगा। फलस्वरूप सन् १९४३ की ६ सितम्बर को मैं आनन्द कुटीर पहुँच ही गया। यहाँ गुरुदेव के जन्मोत्सव का आयोजन था। तदुपरान्त ५ अक्तूबर को मैं गुरुदेव के साथ बम्बई गया। वहाँ हम लोग २३ दिन तक ठहरे। ग्रामोफोन रिकार्डिंग के लिए स्टूडियो में जाते रहे। स्टूडियो के कलाकारों की संगत एवं सहयोग से गुरुदेव ने 'संगीत रामायण' का गायन किया, जिसे ग्रामोफोन डिस्क पर रिकार्ड किया गया था। साधारणतया सुप्रसिद्ध गायक भी एक दिन में डिस्क की केवल एक साइड ही रिकार्ड करवाने में समर्थ होते थे, असाधारण स्थिति में भले ही डिस्क की दूसरी साइड की रिकार्डिंग करवा लेते। परन्तु हमारे गुरुदेव तो अद्वितीय हैं। दिन में तीन-तीन डिस्क की दोनों साइड की रिकार्डिंग कराने में सक्षम रहे। थकावट का नाम तक नहीं। स्टूडियो के स्टाफ-सदस्य तथा संगीत कलाकार भी बहुधा थक के चूर हो जाते थे। उस समय गुरुदेव ने सत्तावनवें वर्ष में प्रवेश किया था। सुगठित एवं स्थूलकाय। फिर भी ब्रह्मचर्य-अभ्यास के अमित तेज के प्रभाव से कभी परिश्रान्त नहीं दिखायी दिये। थकेमाँदे युवा कलाकारों एवं स्टूडियो-कर्मचारियों के मध्य गुरुदेव सदैव तेजोमय प्रतीत होते। वहाँ सभी इनसे बहुत प्रभावित थे।

कार्य पूर्ण होने पर हम आनन्द कुटीर लौटे। यहाँ आ कर मैं लगभग सात महीने तक रहा। आत्मबोध-प्राप्ति हेतु सतत साधना में इसी प्रकार लगे रहना चाहता था, अब मैं इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन गुरुदेव ने तो कह दिया- "थोड़े दिन और यहाँ रह कर फिर आपने वापस जाना है। बाद में पुनः आ कर यहाँ स्थायीवास कर सकते हैं। तब तक आपकी मानसिक अवस्था में परिपक्वता भी आ जायेगी।"

श्री गुरुदेव के आग्रह-अनुसार इनके श्रीचरणों से विदा ले कर मैं करैकुडी (Karaikudi) वापस गया। पुदुकोट्टै (Pudukottai) में नया बिजनेस शुरू किया। प्रतिदिन की प्रथम धनराशि का संचय एवं मास के अन्त में ऋषिकेश भेजने का पूर्वाभ्यास जारी रहा।

जैसे इस उक्ति में वर्णित है-

जीवन्मुक्त सदैव परिपूर्ण मौन में है रहता

चाहे किसी भी स्थिति में वह रहे, कर्म कुछ भी वह करे।