AN INTRODUCTION TO

ADVAITA VEDANTA

PHILOSOPHY

A Free Rendering into English of

‘Laghuvasudevamanana’

BY

SWAMI TEJOMAYANANDA

का हिन्दी अनुवाद

अद्वैत वेदांत दर्शन

एक परिचय

अनुवादक : रमेश चौहान

AN INTRODUCTION TO

ADVAITA VEDANTA

PHILOSOPHY

A Free Rendering into English of

‘Laghuvasudevamanana’

BY

SWAMI TEJOMAYANANDA

Published By

THE DIVINE LIFE SOCIETY,

P.O SHIVANANDANAGAR-249 192,

Distt. Tehri-Garhwal, U.P., Himalayas, India

1999

OM

Dedicated At The

Lotus Feet Of

Gurudev

Sri Swami Sivanandaji Maharaj

OM

विषय सूची

अनुबंध चतुष्टय और साधना चतुष्टय

बंधन की श्रृंखला I – पीड़ा और देहधारण

बंधन की श्रृंखला II – कर्म, प्रेम और घृणा

प्रेम और घृणा, आत्म-परिचय, अविवेक और अज्ञान

आत्मा तीनों शरीरों से भिन्न है

वर्णक 9 आत्मा तीनों अवस्थाओं का साक्षी है

परिशिष्ट I वेदांत बोध (श्री स्वामी शिवानंद)

'दशमस्त्वमसि'—'तू ही दसवाँ व्यक्ति है'

प्रकाशक का नोट

यह अपनी तरह का अनूठा प्रकाशन है, जिसे वेदान्त के उन विद्यार्थियों के लाभ के लिए जारी किया जा रहा है, जो अपने अध्ययन के प्रारंभिक चरण में हैं और जिन्हें ईश्वर, जगत और आत्मा की एकता के महान सिद्धांत के दर्शन का गैर-तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना है, जो धीरे-धीरे व्यवस्थित रूप से अनुभूति के स्तरों में प्रकट हो रहा है। इस मूल संस्कृत का पठनीय अंग्रेजी अनुवाद, जिसे 'लघुवासुदेवमनन' के नाम से जाना जाता है, अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, सिवाय एक के जो अब छपना बंद हो गया है। इस ग्रंथ के नए अनुवाद की आवश्यकता आश्रम के मुख्यालय में तब महसूस की गई, जब आश्रम के श्री स्वामी तेजोमयानंदजी महाराज ने इस पुस्तक के विषय पर अपने प्रवचन शुरू किए और विद्यार्थियों ने शिक्षण की रेखा का अनुसरण करने के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता महसूस की। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, स्वामीजी ने शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त एक आसान शैली में, पाठ का संक्षिप्त अनुवाद करने का कष्ट उठाया है। हम वेदांत पर इस बहुमूल्य पुस्तिका को उन सभी लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जो भारत के प्राचीन ज्ञान के द्वार तक पहुँच प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं।

28.4.1999

-दि डिवाइन लाइफ सोसाइटी

भूमिका

आदि-गुरु भगवान नारायण, जगद्गुरु श्री आदि शंकराचार्य तथा हमारे पूज्य सद्गुरु श्री स्वामी शिवानंदजी महाराज को नमन, जिनकी कृपा और आशीर्वाद परम श्रद्धेय स्वामी तेजोमयानंद सरस्वती पर बनी रहे, जिनके विद्वत्तापूर्ण अंग्रेजी प्रवचन, जो वेदांतिक ग्रंथ ‘लघुवासुदेवमनन’ पर आधारित हैं—जो कि वेदांत दर्शन का एक परिचयात्मक ग्रंथ है—इस पुस्तक की अत्यंत प्रकाशमान एवं शिक्षाप्रद विषयवस्तु का आधार हैं।

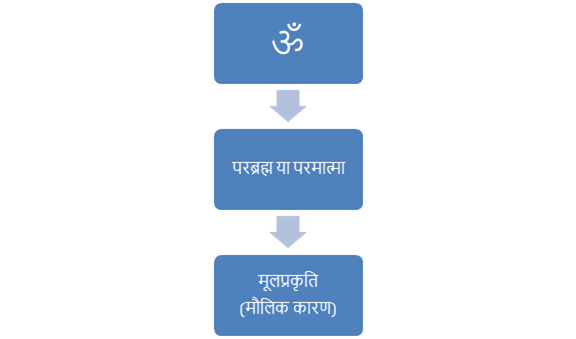

ये प्रवचन वेदांत के छात्रों के लिए उच्च स्तर के ग्रंथों का अध्ययन आरंभ करने के लिए एक उत्कृष्ट एवं अत्यंत उपयोगी भूमिका प्रस्तुत करते हैं। स्वामी तेजोमयानंदजी की व्याख्याएँ और टिप्पणियाँ अपनी नवीन प्रस्तुति शैली, आधुनिक व्याख्यान पद्धति और सारगर्भित दृष्टांतों के माध्यम से जटिल विषयों को सरल रूप में प्रस्तुत करने की विशेष विधि के कारण अद्वितीय हैं। इस पुस्तक को विशेष रूप से मूल्यवान बनाने में सम्मिलित चार्ट्स का भी विशेष योगदान है। इन सुंदर चित्रों को स्वामी तेजोमयानंदजी के निर्देशन में श्री स्वामी राजराजेश्वरानंदजी ने चित्रित किया है, जो इस अमूल्य योगदान के लिए हमारी बधाई के पात्र हैं।

साथ ही, इस प्रकाशन का संपूर्ण श्रेय स्वामी तेजोमयानंदजी की अत्यंत मेहनती और गंभीर छात्रा मैडम सिमोनेटा (पेरिस, फ्रांस) को जाता है, जिन्होंने मार्च 1971 में उनके कुछ प्रवचनों में भाग लिया था। मैडम सिमोनेटा ने उनके कक्षाओं के व्याख्यानों के विस्तृत नोट्स लिए और जब वे फ्रांस लौटीं, तो अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान के प्रति कृतज्ञता स्वरूप इस सामग्री को एक हस्तलिखित पांडुलिपि के रूप में संकलित किया। उन्होंने पूरे उत्साह के साथ इस ग्रंथ को पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का संकल्प लिया ताकि असंख्य वेदांत साधक एवं छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। इस ग्रंथ के पुस्तक रूप में प्रकाशन की संपूर्ण ज़िम्मेदारी उन्हीं की है। उन्होंने स्वामीजी को अपनी पांडुलिपि पुनरावलोकन करने, संशोधित करने और इसे मुद्रण के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित किया।

मैडम सिमोनेटा ने वेदांत के इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने फ्रांसीसी सहधर्मियों के लिए सहज सुलभ बनाने के प्रयास में इसे फ्रेंच भाषा में भी अनुवादित कराया और यह पांडुलिपि भी मुद्रण के लिए तैयार है। उन्होंने एक योग्य शिक्षक की योग्य छात्रा होने का परिचय दिया है। उनके प्रयासों के कारण शुद्ध वेदांत का सच्चा ज्ञान पश्चिमी साधकों को उपलब्ध हो पाया है। वर्तमान समय में योग पश्चिम में एक फैशन और उन्माद बन चुका है, और अब यह आवश्यक हो गया है कि वहाँ शुद्ध वेदांत का प्रचार किया जाए। यह उनके जीवन में एक उचित दृष्टिकोण स्थापित करने में सहायक होगा और उनके जीवन में उच्च आध्यात्मिक गुणवत्ता को स्थान देगा। यह उनके बाह्य भौतिक एवं आंतरिक आध्यात्मिक जीवन के बीच उचित संतुलन स्थापित करने में सहायक होगा।

मैं इस ग्रंथ के व्यापक प्रचार-प्रसार और अधिकाधिक साधकों एवं जिज्ञासुओं द्वारा गंभीर अध्ययन की कामना करता हूँ। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। वेदांत का प्रकाश निरंतर प्रज्वलित रहे!

16-11-1972 स्वामी चिदानंद

भूमिका

‘अद्वैत वेदांत दर्शन का परिचय’ वह शीर्षक है जिसके अंतर्गत यहाँ वेदांत के तत्वमीमांसा पर विचार किया गया है। यह संस्कृत ग्रंथ ‘लघुवासुदेवमनन’ का सरल अंग्रेजी अनुवाद है, जो कि ‘वासुदेवमनन’ नामक व्यापक ग्रंथ का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ के लेखक का जीवन-परिचय इतिहास के अंधकार में विलुप्त हो गया है। यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत के अध्ययन के लिए एक सरल मार्गदर्शन एवं असीम प्रेरणा प्रदान करता है। इसे विद्वानों द्वारा अद्वैत वेदांत पर एक मानक संकलन माना जाता है।

इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद लंबे समय तक अंग्रेजी जानने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं था। जब मुझे ‘लघुवासुदेवमनन’ को पाठ्यपुस्तक के रूप में लेकर वेदांत के नवोदित छात्रों के लिए एक नियमित कक्षा संचालित करने का अवसर प्राप्त हुआ, तब मैंने इसकी आवश्यकता को गहराई से अनुभव किया, और परिणामस्वरूप यह प्रकाशन अस्तित्व में आया।

गुरुदेव स्वामी

शिवानंदजी महाराज कहते हैं:

"वेदांत अत्यंत व्यावहारिक विषय है। यह किसी स्वप्नद्रष्टा की कल्पना मात्र नहीं है। वेदांत का थोड़ा-सा भी ज्ञान,

नियमित और विधिपूर्वक किया गया अभ्यास तथा वेदांतिक भावना के अनुरूप जीने का एक विनम्र प्रयास भी महान भय को दूर कर सकता है, प्रचंड आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर सकता है और निर्विकार आनंद,

आत्मसुख, असीम पारलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान एवं अमरत्व की ओर अग्रसर कर सकता है...

वेदांत ब्रह्मविद्या है। यह मोक्ष-शास्त्र अथवा मुक्तिदर्शन है। वेदांत मनुष्य की मूल प्रकृति में उसकी महिमा को प्रकट करता है। संपूर्ण अस्तित्व की एकता का संदेश वेदांत देता है। वेदांत भारत की मूल संस्कृति है। यह भारत का राष्ट्रीय दर्शन है। यह भारतीय दर्शन का शिखर,

परमोत्कर्ष और चरम बिंदु है। इसने हिंदू समाज को पिछले आठ हजार वर्षों से जीवित रखा है..."

वेदों के अंतिम भाग अर्थात् उपनिषदों की विचारधारा को ‘वेदांत’ कहा जाता है। यह एक दर्शन है, क्योंकि यह सत्य की खोज करता है; किंतु यह केवल एक सैद्धांतिक कल्पना नहीं है, बल्कि एक प्रत्यक्ष और अंतिम सत्य है, जो प्रमाणित एवं पुनः प्रमाणित किया जा सकता है। यह सभी ज्ञान-स्रोतों—श्रुति, युक्ति और अनुभव—का उपयोग करता है और जीवन के सभी अवस्थाओं एवं परिस्थितियों को अपने दायरे में समाहित करता है।

इस ग्रंथ में विचारधारा को निगमन (deduction) पद्धति के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। परब्रह्म इसका प्रथम सिद्धांत (postulate) है, और सभी तत्व इसी से व्युत्पन्न होते हैं। सभी प्राच्य (पूर्वी) दार्शनिक इस बात से सहमत हैं कि परम तत्व (परब्रह्म) ही ज्ञात-अज्ञात समस्त वस्तुओं का एकमात्र सार है। इसलिए, ग्रंथ का प्रथम अध्याय सृष्टि की उत्पत्ति अथवा विकास पर चर्चा करते हुए परब्रह्म को आधार मानकर प्रारंभ होता है, क्योंकि असंख्य ब्रह्मांडों का अस्तित्व वर्तमान सृष्टि से पहले इसी एकमात्र वास्तविकता में विलीन हो गया था। ग्रंथ में एक उपमा दी गई है कि महाप्रलय के समय जीवात्माएँ परब्रह्म में उसी प्रकार स्थित रहती हैं, जैसे मोम के गोले में स्वर्ण-कण मिश्रित रहते हैं।

इस ग्रंथ में बारह वर्णकों (अध्यायों) में आत्मा (आत्मन्) के स्वरूप पर विस्तृत चर्चा की गई है और भ्रांतियों एवं मिथ्या पहचानों को दूर करने का प्रयास किया गया है। तीन शरीरों, तीन अवस्थाओं तथा पंचकोशों का वर्णन कर यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा इन सबसे भिन्न है। अंत में यह भी प्रमाणित किया गया है कि आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप तीन भिन्न गुणों का मिश्रण न होकर एक अविभाज्य, एकरस, स्वाभाविक सत्ता है।

छात्रों की शीघ्र और सरल समझ के लिए आवश्यकतानुसार चित्र, आरेख और सारणी सम्मिलित की गई हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान शंकराचार्यकृत ‘तत्त्वबोध’ का अंग्रेजी अनुवाद दिया गया है, जो वेदांत का एक संक्षिप्त विश्वकोश बनकर छात्रों को मुख्य ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है। ग्रंथ के अंत में ‘वेदांत-बोध’ शीर्षक से स्वामी शिवानंदजी महाराज द्वारा संकलित कुछ प्रश्नोत्तर तथा एक शब्दावली (Glossary) भी पाठकों के लाभार्थ जोड़ी गई है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ग्रंथ ज्ञान के जिज्ञासु साधकों के लिए वेदांत का एक उपयोगी मार्गदर्शक सिद्ध होगा और उन्हें इस विषय में गहराई से प्रवेश करने तथा परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा।

मैं परम पूज्य स्वामी चिदानंदजी महाराज एवं स्वामी कृष्णानंदजी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने समय-समय पर मुझे प्रोत्साहित किया। इस प्रकाशन के लिए पाठकगण मैडम सिमोनेटा द’ सेसेरो (पेरिस, फ्रांस) के ऋणी हैं, जिनके उदार सहयोग से यह ग्रंथ प्रकाशित हो सका। मैं अपने गुरुभाइयों स्वामी ब्रह्मानंदजी, स्वामी राजराजेश्वरानंदजी (जिन्होंने पांडुलिपि संशोधित की और सुंदर आरेख बनाए) तथा श्री वेणुगोपालजी (जिन्होंने मुखपृष्ठ का उत्कृष्ट डिज़ाइन तैयार किया) का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।

शिवानंद आश्रम, स्वामी तेजोमयानंद

द डिवाइन लाइफ सोसाइटी मुख्यालय

22 जून, 1972

तत्त्वबोध

अपने गुरु वासुदेवेंद्र योगींद्र को नमन करते हुए, जो ज्ञान के प्रदाता हैं, मैं ‘तत्त्वबोध’ का उपदेश उन सभी मोक्ष-प्राप्ति के इच्छुक साधकों के कल्याण हेतु करता हूँ।

अब हम श्रेणियों के भेद की विधि का वर्णन करते हैं, जो साधन-चतुष्टय नामक चतुर्विध योग्यताओं से युक्त साधकों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है।

1. प्रश्न: साधन-चतुष्टय क्या है?

उत्तर: नित्य-अनित्य वस्तु-विवेक (शाश्वत एवं नश्वर वस्तुओं में भेदबुद्धि), वैराग्य (सांसारिक एवं पारलौकिक भोगों के प्रति उदासीनता), षट्सम्पत्ति (शम आदि छह गुण), तथा मुमुक्षुत्व (मोक्ष की तीव्र अभिलाषा) – ये चारों साधन-चतुष्टय कहलाते हैं।

2. प्रश्न: नित्य-अनित्य वस्तु-विवेक क्या है?

उत्तर: केवल एक अद्वितीय ब्रह्म ही नित्य है, तथा अन्य समस्त वस्तुएँ अनित्य हैं। इस प्रकार की भेदबुद्धि को नित्य-अनित्य वस्तु-विवेक कहते हैं।

3. प्रश्न: वैराग्य क्या है?

उत्तर: इस लोक और परलोक के भोगों की इच्छा का अभाव ही वैराग्य है।

4. प्रश्न: षट्सम्पत्ति क्या है?

उत्तर: ये छह प्रकार की

उत्कृष्ट योग्यताएँ हैं—

(a) शम, (b) दम,

(c) उपरति, (d) तितिक्षा,

(e) श्रद्धा, तथा (f) समाधान।

5. प्रश्न: शम क्या है?

उत्तर: मनोनिग्रह, अर्थात् मन का नियंत्रण शम कहलाता है।

6. प्रश्न: दम क्या है?

उत्तर: बाह्य इंद्रियों जैसे नेत्र, कान आदि का संयम दम कहलाता है।

7. प्रश्न: उपरति क्या है?

उत्तर: अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना उपरति कहलाता है।

8. प्रश्न: तितिक्षा क्या है?

उत्तर: शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति तितिक्षा कहलाती है।

9. प्रश्न: श्रद्धा क्या है?

उत्तर: गुरु एवं वैदिक ग्रंथों के वचनों में पूर्ण विश्वास को श्रद्धा कहते हैं।

10. प्रश्न: समाधान क्या है?

उत्तर: चित्त की एकाग्रता समाधान कहलाती है।

11. प्रश्न: मुमुक्षुत्व क्या है?

उत्तर: मोक्ष की तीव्र आकांक्षा को मुमुक्षुत्व कहते हैं।

12. प्रश्न: तत्त्व-विवेक क्या है?

उत्तर: आत्मा ही सत्य है, अन्य समस्त वस्तुएँ असत्य हैं—इस ज्ञान को तत्त्व-विवेक कहते हैं।

13. प्रश्न: आत्मा क्या है?

उत्तर: आत्मा वह है, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से भिन्न है, जो पंचकोशों से परे है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है और जिसका स्वरूप सत्-चित्-आनंद (शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद) है।

14. प्रश्न: स्थूल शरीर क्या है?

उत्तर: स्थूल शरीर पंच-महाभूतों के संयोग से

बना होता है। यह पूर्व

जन्मों के कर्मों का परिणाम

है। यह सुख-दुःख आदि अनुभव

करने का माध्यम है। यह

षड्विकारों (छह प्रकार के परिवर्तन)

से युक्त होता है—

(a) अस्ति (अस्तित्व),

(b) जायते (जन्म),

(c) वर्धते (वृद्धि),

(d) विपरिणमते (परिवर्तन),

(e) अपक्षीयते (क्षय), और

(f) विनश्यति (मृत्यु)।

15. प्रश्न: सूक्ष्म शरीर (सूक्ष्मशरीर) क्या है?

उत्तर: यह पाँच महाभूतों से बना है। यह सत्कर्म या भूतकाल के अच्छे कर्मों से उत्पन्न होता है। यह सुख, दुःख आदि का अनुभव करने का एक साधन है। इसमें पाँच ज्ञान-इंद्रियाँ या ज्ञान की इंद्रियाँ, पाँच कर्म-इंद्रियाँ या क्रिया के अंग, और पाँच प्राण या प्राण वायु के साथ-साथ मन और बुद्धि या बुद्धि, कुल मिलाकर सत्रह कलाएँ या श्रेणियाँ शामिल हैं। पाँच ज्ञान-इंद्रियाँ हैं: श्रोत्र या ध्वनि की इंद्री, त्वक या स्पर्श की इंद्री, चक्षु या दृष्टि की इंद्री, जिह्वा या स्वाद की इंद्री और घ्राण या गंध की इंद्री। स्रोत के अधिष्ठाता देवता दिग्देवता या दिशाओं के देवता हैं, त्वक के वायु या पवन-देवता हैं, चक्षु के सूर्य या सूर्य-देवता हैं, जिह्वा के वरुण या जल-देवता हैं, और घ्राण के दो अश्विनी-कुमार या देवों के जुड़वाँ चिकित्सक हैं। स्रोत का उद्देश्य शब्द या ध्वनि को ग्रहण करना है, त्वक का स्पर्श या स्पर्श है, चक्षु का रूप या रूप है, जिह्वा का रस या स्वाद है और घ्राण का गंध या गंध है। ज्ञान-इंद्रिय, अधिष्ठाता देवता और उनके संबंधित उद्देश्य नीचे सारणीबद्ध रूप में दिखाए गए हैं:

● पाँच ज्ञानेंद्रियाँ (इंद्रियाँ जो ज्ञान प्राप्त करती हैं),

● पाँच कर्मेंद्रियाँ (इंद्रियाँ जो कार्य करती हैं),

● पाँच प्राण (जीवन-शक्ति),

● मन (मनस) तथा

● बुद्धि।

पाँच ज्ञानेंद्रियाँ, उनके अधिष्ठाता देवता और उनके विषय इस प्रकार हैं:

|

ज्ञानेंद्रिय |

अधिष्ठाता देवता |

विषय |

|

श्रवण (कान) |

दिक्पाल (दिशाओं के देवता) |

शब्द (ध्वनि) |

|

त्वचा (स्पर्श) |

वायु देवता |

स्पर्श (संवेदन) |

|

चक्षु (नेत्र) |

सूर्य देवता |

रूप (रंग और आकार) |

|

जिह्वा (जीभ) |

वरुण देवता |

रस (स्वाद) |

|

घ्राण (नाक) |

अश्विनी कुमार (चिकित्सा देवता) |

गंध (सुगंध-दुर्गंध) |

पाँच कर्मेंद्रियाँ, उनके अधिष्ठाता देवता और उनके कार्य इस प्रकार हैं:

|

कर्मेंद्रिय |

अधिष्ठाता देवता |

कार्य |

|

वाक् (वाणी) |

अग्नि देवता |

बोलना |

|

पाणि (हाथ) |

इंद्र देवता |

वस्तुओं को ग्रहण करना |

|

पाद (पैर) |

विष्णु देवता |

गमन (चलना) |

|

पायु (गुदा) |

मृत्यु देवता |

मल त्याग |

|

उपस्थ (जननेंद्रिय) |

प्रजापति देवता |

भोग व प्रजनन |

16. प्रश्न: कारण शरीर क्या है?

उत्तर: कारण शरीर वह है, जो अवर्णनीय (निरूपण करने में असमर्थ), अनादि (जिसका कोई प्रारंभ नहीं) तथा अविद्या (अज्ञान) रूप है, जो अपरिवर्तनशील आत्मा को आच्छादित कर देता है तथा स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों का कारण बनता है।

17. प्रश्न: तीन अवस्थाएँ (अवस्था त्रय) क्या हैं?

उत्तर: तीन अवस्थाएँ इस प्रकार हैं—

(a) जाग्रत अवस्था (जागने की स्थिति),

(b) स्वप्न अवस्था (स्वप्न की स्थिति),

(c) सुषुप्ति अवस्था

(गहरी निद्रा की स्थिति)।

18. प्रश्न: जाग्रत अवस्था (जाग्रदवस्था) क्या है?

उत्तर: जाग्रत अवस्था वह स्थिति है, जिसमें इंद्रियों के माध्यम से बाहरी विषयों जैसे ध्वनि, रूप, गंध आदि को अनुभव किया जाता है। वह आत्मा जो इस अवस्था में स्थूल शरीर से तादात्म्य करता है, उसे विश्व कहा जाता है।

19. प्रश्न: स्वप्न अवस्था (स्वप्नावस्था) क्या है?

उत्तर: जब सोने की अवस्था में चित्त में पूर्व में देखे एवं सुने हुए विषयों के संस्कारों के आधार पर अंतःकरण में एक सूक्ष्म, आभासी जगत उत्पन्न होता है, जिसमें द्रष्टा (देखने वाला) और दृश्य (देखी जाने वाली वस्तुएँ) दोनों ही व्यक्ति के भीतर उपस्थित होते हैं, उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। जो आत्मा इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य करता है, उसे तैजस कहा जाता है।

20. प्रश्न: सुषुप्ति अवस्था (सुषुप्ति-अवस्था) क्या है?

उत्तर: वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अनुभव करता है—"मैं कुछ नहीं जानता, मुझे गहरी और आनंदमय निद्रा प्राप्त हुई", उसे सुषुप्ति अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा कारण शरीर से तादात्म्य करता है और उसे प्राज्ञ कहा जाता है।

21. प्रश्न: पंचकोश (पाँच आवरण) क्या हैं?

उत्तर: ये पाँच प्रकार के

आवरण इस प्रकार हैं—

(a) अन्नमय कोश – अन्न

(भौतिक शरीर) का आवरण।

(b) प्राणमय कोश

– प्राणों (जीवन शक्ति)

का आवरण।

(c) मनोमय कोश – मन का आवरण।

(d) विज्ञानमय कोश

– बुद्धि का आवरण।

(e) आनंदमय कोश – आनंद

(कारण शरीर) का आवरण।

22. प्रश्न: अन्नमय कोश क्या है?

उत्तर: अन्नमय कोश वह है, जो अन्न के सार से उत्पन्न होता है, अन्न के द्वारा पोषित होता है, और मृत्यु के बाद पृथ्वी में विलीन हो जाता है।

23. प्रश्न: प्राणमय कोश क्या है?

उत्तर: पाँच प्राण (प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान) तथा पाँच कर्मेंद्रियाँ मिलकर प्राणमय कोश का निर्माण करते हैं।

24. प्रश्न: मनोमय कोश क्या है?

उत्तर: मन तथा पाँच ज्ञानेंद्रियाँ मिलकर मनोमय कोश का निर्माण करती हैं।

25. प्रश्न: विज्ञानमय कोश क्या है?

उत्तर: बुद्धि तथा पाँच ज्ञानेंद्रियाँ मिलकर विज्ञानमय कोश का निर्माण करती हैं।

26. प्रश्न: आनंदमय कोश क्या है?

उत्तर: अविद्या (अज्ञान), जिसमें मलिन सत्त्व गुण रजस और तमस के मिश्रण के साथ उपस्थित रहता है, एवं जिसमें प्रिय, मोद, तथा प्रमोद नामक मानसिक वृत्तियाँ स्थित होती हैं, उसे आनंदमय कोश कहते हैं।

जैसे कंगन, झुमके और मकान आदि को हम "मेरा" कहकर आत्मा से भिन्न मानते हैं, उसी प्रकार पाँच कोश भी "मेरे" हैं, "मैं" नहीं। अतः आत्मा इन कोशों से अलग है।

27. प्रश्न: फिर आत्मा क्या है?

उत्तर: आत्मा सत्-चित्-आनंद स्वरूप है।

28. प्रश्न: सत् क्या है?

उत्तर: जो तीनों कालों (भूत, वर्तमान, भविष्य) में विद्यमान रहता है, उसे सत् (अस्तित्व) कहते हैं।

29. प्रश्न: चित् क्या है?

उत्तर: जो स्वयं प्रकाशित होकर समस्त जगत को प्रकाशित करता है, उसे चित् (चेतना) कहते हैं।

30. प्रश्न: आनंद क्या है?

उत्तर: जिसका स्वभाव ही आनंद है, उसे आनंद कहते हैं।

अतः, अपनी मूल प्रकृति को सत्-चित्-आनंद स्वरूप के रूप में जानो।

अब हम 24 तत्त्वों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझाएंगे।

माया, जो ब्रह्म पर आश्रित है, तीन गुणों—सत्त्व, रजस और तमस—से बनी है। इससे क्रमशः उत्पन्न होते हैं—

● आकाश,

● वायु,

● अग्नि,

● जल,

● पृथ्वी।

इन पाँच तत्वों के सात्त्विक भाग से क्रमशः पाँच ज्ञानेंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं—

● आकाश से – श्रवणेंद्रिय (कान),

● वायु से – स्पर्शेंद्रिय (त्वचा),

● अग्नि से – दृष्टि (नेत्र),

● जल से – रसना (जीभ),

● पृथ्वी से – घ्राण (नाक)।

इन्हीं तत्वों के सामूहिक सात्त्विक अंश से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की उत्पत्ति होती है।

राजसिक भाग से पाँच कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं—

● आकाश से – वाक् (वाणी),

● वायु से – पाणि (हाथ),

● अग्नि से – पाद (पैर),

● जल से – उपस्थ (जननेंद्रिय),

● पृथ्वी से – पायु (मलत्यागेंद्रिय)।

इन्हीं के सामूहिक राजसिक अंश से पाँच प्राण उत्पन्न होते हैं।

तामसिक भाग से पंचमहाभूतों का पंचीकरण (quintuplication) होता है।

31. प्रश्न: पंचीकरण (Panchikarana) क्या है?

उत्तर: प्रत्येक तामसिक तत्त्व को दो भागों में विभाजित किया जाता है—

● एक भाग ज्यों का त्यों रहता है।

● दूसरे भाग को चार भागों में विभक्त कर अन्य चार तत्वों में मिला दिया जाता है।

इस प्रक्रिया से पंचमहाभूतों का समिश्रण होता है, जिससे स्थूल शरीर की रचना होती है।

32.

प्रश्न: महावाक्य "तत्त्वमसि"

("That Thou Art") किस प्रकार

जीव, जो सीमित ज्ञान और

शरीर आदि के अहंकार से

युक्त है, तथा ईश्वर, जो सर्वज्ञ और शरीर आदि के

अहंकार से रहित है, के अद्वैत

(अभिन्नता) को स्थापित कर सकता है, जबकि उनके गुण एक-दूसरे के विपरीत

हैं?

उत्तर: "त्वम्" (तू) शब्द का वाच्यार्थ

(शाब्दिक अर्थ) जीव है, जो स्थूल और सूक्ष्म

शरीर का अभिमानी है, जो अविद्या (अज्ञान) और उसके प्रभावों से युक्त

है, तथा जो स्वयं को

शरीर और कर्ता के रूप

में मानता है। "त्वम्" शब्द का लक्ष्यार्थ

(संकेतार्थ) शुद्ध चैतन्य

(शुद्ध, निरपेक्ष चेतना)

है, जो अविद्या और उसके प्रभावों से

मुक्त है तथा समाधि अवस्था

में स्थित है।

इसी प्रकार, "तत्" (वह) शब्द का वाच्यार्थ ईश्वर है, जो माया और उसके प्रभावों से युक्त है तथा सर्वज्ञता (सर्वज्ञान) आदि गुणों से संपन्न है। "तत्" शब्द का लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य है, जो माया और उसके प्रभावों से रहित है।

इस प्रकार, चूँकि एक अद्वितीय अखंड चैतन्य (अभिन्न चेतना) जीव और ईश्वर दोनों में समान रूप से विद्यमान है, इसलिए जीव और ईश्वर के बीच कोई वास्तविक भेद नहीं है।

33.

प्रश्न: जीवन्मुक्त कौन होते हैं?

उत्तर: वे जीवन्मुक्त कहलाते हैं जो वेदांत

वचनों (महावाक्यों) और गुरु के

उपदेशों के माध्यम से यह

प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं

कि—

"केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है,

और जीव स्वयं ब्रह्म है।"

जो व्यक्ति

यह दृढ़ निश्चयपूर्वक अनुभव कर लेता है

कि—

"मैं न तो ब्राह्मण हूँ,

न शूद्र हूँ, न पुरुष हूँ,

न स्त्री हूँ, बल्कि मैं तो अकर्ता (कर्तापन से रहित),

निर्विकल्प (निर्विकार), सत्-चित्-आनंद स्वरूप,

स्वप्रकाशित, सर्वव्यापक चेतना हूँ,"

वही जीवन्मुक्त कहलाता है।

यह प्रत्यक्ष ज्ञान कि "मैं ही वास्तव में ब्रह्म हूँ" (ब्रह्मैव अहमस्मि) सभी कर्मबंधन को समाप्त कर देता है।

34.

प्रश्न: कर्म कितने प्रकार के

होते हैं?

उत्तर: कर्म तीन प्रकार के

होते हैं—

(i) आगामी कर्म (वर्तमान में किए गए कर्म),

(ii) संचित कर्म (पिछले जन्मों के

संचित कर्म),

(iii) प्रारब्ध कर्म

(वर्तमान जन्म में भोगने योग्य

कर्म)।

35.

प्रश्न: आगामी कर्म क्या है?

उत्तर: ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी द्वारा

शरीर के माध्यम से किए

गए कर्म, जो पुण्य और

पाप के रूप में होते

हैं, आगामी कर्म कहलाते हैं।

36.

प्रश्न: संचित कर्म क्या है?

उत्तर: संचित कर्म वे समस्त

कर्म हैं, जो अनंत जन्मों

से संचित हैं और अभी

तक फलित नहीं हुए हैं।

वे सूक्ष्म संस्कारों के रूप में बीज

अवस्था में रहते हैं।

37.

प्रश्न: प्रारब्ध कर्म क्या है?

उत्तर: प्रारब्ध कर्म वे पुण्य

और पापमय कर्म हैं, जो पिछले जन्मों में

अर्जित किए गए थे और

जो इस वर्तमान शरीर के जन्म का

कारण बने हैं। इन प्रारब्ध कर्मों के

अनुसार ही सुख-दुःख के अनुभव

होते हैं।

यह प्रारब्ध कर्म केवल भोगने से ही समाप्त होता है।

संचित

कर्म ज्ञान की अग्नि द्वारा

नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञानी को यह

दृढ़ निश्चय होता है कि—

"मैं ब्रह्म हूँ, मैं इससे भिन्न कुछ नहीं हूँ।"

आगामी कर्म भी ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी का इन कर्मों से कोई संबंध नहीं होता, जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी की बूँद टिकती नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानी इन कर्मों से अछूता रहता है।

इसके अतिरिक्त, जो लोग ज्ञानी की स्तुति, पूजन और सेवा करते हैं, वे उसके पुण्य कर्मों के भागी होते हैं, जबकि जो लोग उसे निंदा, द्वेष या कष्ट देते हैं, वे उसके पाप कर्मों के भागी बनते हैं।

इस प्रकार, आत्मज्ञानी (आत्मा के साक्षात् ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति) संसार रूपी समुद्र को पार कर ब्रह्मानंद (ब्रह्म का आनंद) को इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है।

श्रुति (वेद) इस बात की

पुष्टि करते हुए कहती है—

"आत्मा को जानने वाला समस्त शोकों से मुक्त हो जाता है।" (तारति शोकम् आत्मवित्)

स्मृतियाँ भी कहती हैं कि ज्ञानी का शरीर चाहे काशी (बनारस) में त्यागा जाए या किसी चांडाल के घर में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वह पहले से ही मुक्त है और ज्ञान प्राप्ति के क्षण में ही सदा के लिए परम आनंद को प्राप्त कर लेता है।

अद्वैत वेदांत दर्शन

एक परिचय

वर्णक 1

उपोद्घात (प्रस्तावना)

प्रणाम वेदांत गुरु भगवन् श्री शंकराचार्य को, जो समस्त विद्याओं के आचार्य हैं, जो सत् (अस्तित्व) और आत्मा (स्व) की अद्वैतता को जानने वाले हैं।

मैं भगवान नारायण को नमन करता हूँ, जिन्होंने इस संसार में ऋषियों के हृदय को आनंदित करने के लिए आध्यात्मिक गुरु (वेदव्यास) के रूप में अवतार लिया, जो कृपा के सागर हैं, और जो अपने भक्तों के पापों को नष्ट करने वाले हैं।

अब मैं ‘मनन’ नामक ग्रंथ का संक्षिप्त प्रतिपादन करता हूँ, जिसे पूज्य ऋषि वासुदेव ने विस्तारपूर्वक व्याख्यायित किया है, अज्ञानियों के बोधार्थ एवं अपने आत्मिक ज्ञान को समृद्ध करने के उद्देश्य से।

भगवान श्रीकृष्ण, बाल-गोपाल, मेरे साथ रहें, मुझे इस कार्य में आशीर्वाद दें और सहायता करें।

जीवन के चार पुरुषार्थों—धर्म (सत्याचरण), अर्थ (धन-संग्रह), काम (इच्छाओं की पूर्ति) और मोक्ष (जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति) में, केवल मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, क्योंकि वही नित्य है। "वह फिर लौटकर नहीं आता, वह फिर लौटकर नहीं आता" (छां.उ. VIII-xv-1) ऐसा श्रुति कहती है। अन्य तीन नित्य नहीं हैं, क्योंकि वे अस्थायी और क्षणभंगुर हैं। "जिस प्रकार इस संसार में कर्मों द्वारा प्राप्त किया गया लोक नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार परलोक में भी पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त किया गया लोक नष्ट हो जाता है" (छां.उ. VIII-i-6), ऐसा श्रुति कहती है।

मोक्ष केवल आत्मा के ज्ञान से ही प्राप्त होता है। "उस परम तत्व को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है; मोक्ष का और कोई उपाय नहीं है" (श्वे.उ. VI-15)। "ब्रह्म को जानने वाला परम पद को प्राप्त करता है" (तैत्त.उ. II-1), ऐसा श्रुति कहती है।

इस ब्रह्म या परम सत्य का साक्षात्कार ‘अध्यारोप’ (आरोपण) और ‘अपवाद’ (निरोध) की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। क्योंकि आधारभूत तत्व का ज्ञान तभी संभव है जब आरोपित तत्व को निष्प्रभावी किया जाए। "सत्य का निर्णय अध्यारोप और अपवाद के द्वारा किया जाना चाहिए।" "ज्ञानी लोग अमृतत्व को न तो कर्मों से, न संतान से और न ही धन से प्राप्त करते हैं, बल्कि संन्यास के द्वारा प्राप्त करते हैं," ऐसा कैवल्योपनिषद (2) कहती है। इसलिए सत्य के साधकों को इस अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया को अवश्य समझना चाहिए।

संदेह: ‘अध्यारोप’ का क्या अर्थ है?

स्पष्टीकरण: जिस प्रकार शुक्ति में चाँदी का भ्रम होता है, रस्सी में साँप का आभास होता है, स्तंभ में मनुष्य का आभास होता है, उसी प्रकार ब्रह्म या आत्मा में इस समस्त ब्रह्मांड की मिथ्या प्रतीति होती है। इसे ‘अध्यारोप’ कहते हैं। यह भ्रांति वास्तविकता के अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। यह अज्ञान ही विभिन्न रूपों में जाना जाता है, जैसे अविद्या (मूल अज्ञान), तमस (अंधकार), मोह (मायाजाल), मूलप्रकृति (सृष्टि का आदिकारण), प्रधान (प्रकृति का मूल तत्व), गुण-साम्य (त्रिगुणों की सम अवस्था), अव्यक्त (अव्यक्त शक्ति), और माया (मिथ्या प्रत्यक्ष शक्ति)।

मूलप्रकृति तीन गुणों—सत्त्व, रजस और तमस—का संयोजन है, जिसे सफेद, लाल और काले रंग की तीन रस्सियों से बनी हुई एक रस्सी के रूप में कल्पना की जा सकती है। इसे ‘प्रलय’ (सृष्टि का संहार) और ‘महा-सुषुप्ति’ (कारण निद्रा) भी कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, असंख्य जीवात्माएँ अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के सूक्ष्म संस्कारों सहित मूलप्रकृति में सुप्त अवस्था में रहती हैं, जैसे मोम के गोले में स्वर्ण-कण समाए रहते हैं।

यह अनुभव सभी जीवों को गहरी निद्रा में प्राप्त होता है…

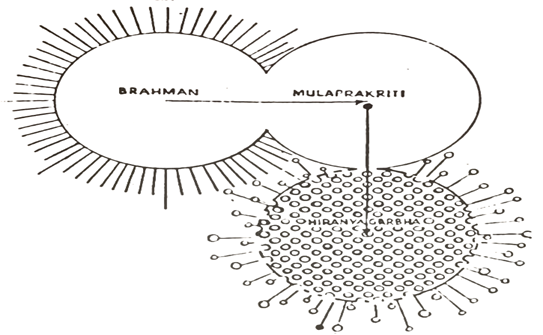

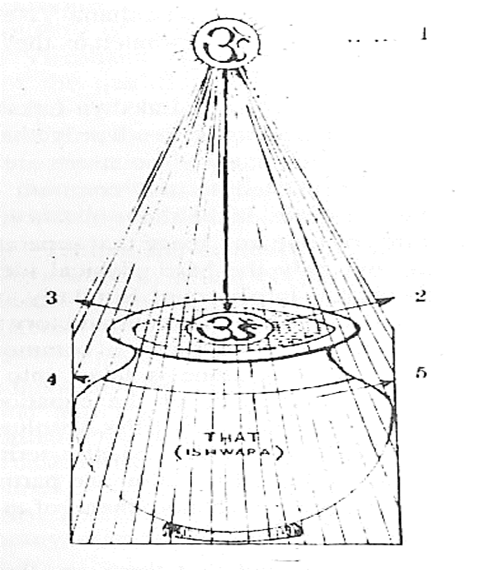

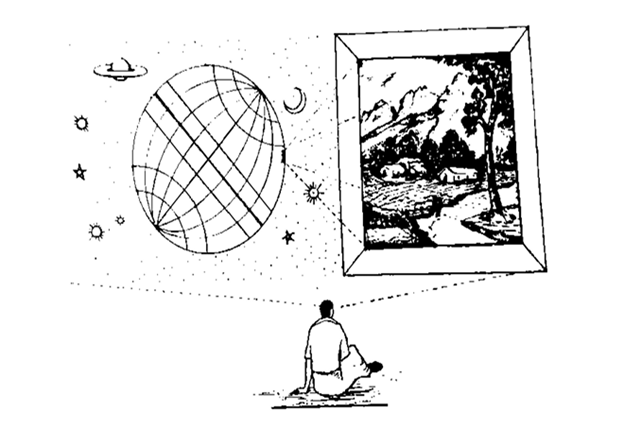

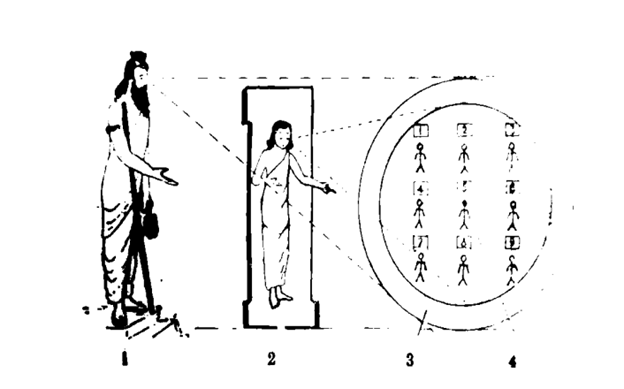

चित्र 1 ब्रह्मांडीय परिवार

ब्रह्मांडीय परिवार

प्रकृति मेरी देखरेख में चर और अचर सृष्टि को उत्पन्न करती है; इस कारण, हे अर्जुन, यह संसार चक्र निरंतर घूमता रहता है… जानो कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, और यह भी जानो कि सभी विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। — गीता (IX-10, XIII-19)

"मेरा गर्भ महत् ब्रह्म है; उसमें मैं बीज का संचार करता हूँ; वहाँ से, हे अर्जुन, समस्त प्राणियों का जन्म होता है। जो भी रूप किसी भी गर्भ में उत्पन्न होते हैं, उनका गर्भस्थल महत् ब्रह्म ही है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ।" — गीता (XIV-3 & 4)

सुषुप्ति अवस्था (गहरी नींद की अवस्था)

सृष्टि के प्रारंभ में मूलप्रकृति स्वयं को तीन भागों में विभाजित करती है, जिन्हें माया, अविद्या और तामसी कहा जाता है। यह विभाजन जीवों के पूर्व कर्मों के संस्कारों के कारण होता है, जो अभिव्यक्ति के लिए तैयार होते हैं। इसमें माया में सतोगुण अन्य दो गुणों (रजस और तमस) की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है।

साक्षात् चेतना, जो सृष्टि से पूर्व भी 'अस्तित्व' में होती है, जब माया में प्रतिबिंबित होती है, तब उसे 'ईश्वर' या 'सामूहिक कारण स्वरूप' कहा जाता है। इसे 'अव्यक्त' (अविभाजित) और 'अंतर्यामिन्' (अंतर में निवास करने वाला) भी कहा जाता है। यही सम्पूर्ण ब्रह्मांड का सृजनकर्ता है। यह पूर्ण चेतना-सत्ता है। यही चेतना-सत्ता जब तमस द्वारा सीमित होती है, तब यह ब्रह्मांड की 'उपादान कारण' या भौतिक कारण बन जाती है। इसे स्वयं में और सृष्टि के संबंध में देखने पर यह उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों रूपों में प्रकट होती है, जैसे कि एक मकड़ी अपने जाले के लिए न केवल सूत्र उत्पन्न करती है बल्कि उसे बुनती भी है।

ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को कैसे रचा? इसे इस प्रकार समझाया गया है: पूर्व उल्लिखित अविद्या में रजोगुण प्रमुख होता है और यह असंख्य रूपों में प्रकट होती है तथा यह अनंत होती है। इसलिए 'साक्षात् चेतना' के प्रतिबिंब के रूप में जीव भी अनंत संख्या में होते हैं। व्यक्तिगत अज्ञान या 'व्यष्टिरूप अविद्या' और सामूहिक मूलप्रकृति या 'समष्टिरूप मूलप्रकृति' क्रमशः जीवों और ईश्वर के कारण शरीर (कारण शरीर) बनते हैं।

जीवों और ईश्वर के कारण शरीर का स्थान सुषुप्ति अवस्था (गहरी नींद की अवस्था) है। उनका कारण शरीर आनंदमय कोश या ब्लिस-शीथ बन जाता है। इस प्रकार कारण जगत की रचना होती है।

सूक्ष्म जगत की सृष्टि:

ईश्वर की इच्छा से मूलप्रकृति के तमोगुण ने दो भागों में विभाजन किया - 'आवरण शक्ति' (ढंकने की शक्ति) और 'विक्षेप शक्ति' (प्रक्षेपण शक्ति)। केवल विक्षेप शक्ति से सूक्ष्म आकाश (सुक्ष्म आकाश) उत्पन्न हुआ। सूक्ष्म आकाश से सूक्ष्म वायु (सुक्ष्म वायु) उत्पन्न हुई। सूक्ष्म वायु से सूक्ष्म अग्नि (सुक्ष्म अग्नि) उत्पन्न हुई। सूक्ष्म अग्नि से सूक्ष्म जल (सुक्ष्म आपस) उत्पन्न हुआ। सूक्ष्म जल से सूक्ष्म पृथ्वी (सुक्ष्म पृथ्वी) उत्पन्न हुई।

इन पाँच तत्त्वों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है जैसे सूक्ष्म तत्त्व (सुक्ष्म भूत), अपंचीकृत तत्त्व (अपंचीकृत भूत), तथा तन्मात्राएँ (तन्मात्राएँ)। अज्ञान या कारण अज्ञान (मूलप्रकृति) से तीन गुण प्रकट हुए: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।

सूक्ष्म शरीर (लिंग देह) की उत्पत्ति इस प्रकार होती है:

व्यष्टि या व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक सूक्ष्म तत्त्व के सतोगुण भाग से पाँच ज्ञानेंद्रियाँ उत्पन्न हुईं: शब्द तन्मात्रा से श्रवण (सुनने की शक्ति), स्पर्श तन्मात्रा से स्पर्श (स्पर्श करने की शक्ति), रूप तन्मात्रा से दृष्टि (देखने की शक्ति), रस तन्मात्रा से स्वाद (स्वाद ग्रहण करने की शक्ति) और गंध तन्मात्रा से गंध (सूंघने की शक्ति)।

समष्टि या सामूहिक स्तर पर सूक्ष्म तत्त्वों के सतोगुण भाग से 'अंतःकरण' उत्पन्न हुआ। यह चार भागों में विभाजित होता है: मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इनमें अहंकार को बुद्धि के अंतर्गत और चित्त को मन के अंतर्गत रखा जाता है।

इसी प्रकार, सूक्ष्म तत्त्वों के रजोगुण के व्यष्टि स्तर से पाँच कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुईं: वाणी (बोलने की शक्ति), हस्त (ग्रहण करने की शक्ति), पाद (गमन करने की शक्ति), उपस्थ (संतान उत्पत्ति करने की शक्ति) और गुदा (त्याग करने की शक्ति)। इनके समष्टि स्तर से प्राण या जीवन शक्ति उत्पन्न हुई, जो पाँच भागों में विभाजित होती है: प्राण (श्वास), अपान (त्याग), व्यान (परिसंचरण), उदान (उर्ध्वगति) और समान (संतुलन बनाए रखने की शक्ति)।

ये सत्रह तत्त्व मिलकर सूक्ष्म शरीर या लिंग देह का निर्माण करते हैं। यही भोग का उपकरण है। सूक्ष्म शरीर में जीव की अवस्था 'स्वप्न अवस्था' कहलाती है। इसमें तीन कोश विद्यमान होते हैं - विज्ञानमय कोश (बुद्धि कोश), मनोमय कोश (मनस कोश) और प्राणमय कोश (प्राण कोश)। इस प्रकार सूक्ष्म जगत की सृष्टि होती है।

स्थूल जगत की सृष्टि:

पाँच अपंचीकृत सूक्ष्म तत्त्वों में से प्रत्येक स्वयं को दो भागों में विभाजित करता है। एक भाग स्वयं के लिए रखता है और दूसरे भाग को चार बराबर भागों में बाँटकर प्रत्येक अन्य तत्त्व में वितरित करता है। यह प्रक्रिया 'पंचीकरण' कहलाती है। इस प्रकार पाँच तन्मात्राएँ पंचीकृत होकर स्थूल महाभूत (स्थूल तत्त्व) बनती हैं।

इन्हीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जिसमें चौदह लोक होते हैं: भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। चार प्रकार के स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं - अंडज (अंडे से जन्मे), जरायुज (गर्भ से जन्मे), स्वेदज (पसीने से उत्पन्न) और उद्भिज (बीज से उत्पन्न)। इसके अतिरिक्त सभी भौतिक भोग्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जीव और ईश्वर के भौतिक शरीरों का स्थान जाग्रत अवस्था (जागने की स्थिति) है। यह स्थूल अभिव्यक्ति अन्नमय कोश (भौतिक शरीर) के रूप में प्रकट होती है।

इस प्रकार ब्रह्मांड की सृष्टि संपन्न होती है।

हर एक शरीर - कारण, सूक्ष्म और स्थूल - दो प्रकार के होते हैं: व्यष्टि (व्यक्तिगत) और समष्टि (सामूहिक)। ईश्वर समष्टि उपाधि का धारक है, जबकि जीव व्यष्टि उपाधि का धारक है।

ईश्वर तीन गुणों - रजस, सतोगुण और तमस - के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता है।

माया और अविद्या के प्रभाव से अज्ञान उत्पन्न होता है, जो सच्चिदानंद ब्रह्म को आच्छादित कर देता है। इस अज्ञान का नाश ही मोक्ष की प्राप्ति का कारण बनता है। वेदांत का अंतिम निष्कर्ष यह है कि 'ब्रह्म ही सत्य है और मैं वही हूँ' - इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला मुक्त कहलाता है।

सारांश

तीन गुणों

का उद्भव और उनसे उत्पन्न

तत्त्व:

मूलप्रकृति से

उत्पन्न अज्ञान से तीन गुण

- सत्त्व, रजस और तमस प्रकट

हुए। इन गुणों के व्यष्टि

रूप में:

● सत्त्व गुण के पाँच सूक्ष्म तत्वों से पाँच ज्ञानेंद्रियाँ उत्पन्न हुईं –

○ शब्द तन्मात्रा से श्रवणेंद्रिय (कान),

○ स्पर्श तन्मात्रा से स्पर्शेंद्रिय (त्वचा),

○ रूप तन्मात्रा से दृष्टि (नेत्र),

○ रस तन्मात्रा से जिह्वा (स्वाद),

○ गंध तन्मात्रा से घ्राणेंद्रिय (नाक)।

समष्टि रूप में सत्त्व गुण से अंतःकरण (अंतर्मन) उत्पन्न हुआ, जो चार भागों में विभाजित है -

1. मन (संकल्प-विकल्प करने वाला),

2. बुद्धि (निर्णय करने वाली शक्ति),

3. अहंकार (स्वयं की अनुभूति),

4.

चित्त (स्मृति)।

अहंकार को बुद्धि का भाग

और चित्त को मन का

भाग माना जाता है।

कर्मेंद्रियाँ और

प्राणों की उत्पत्ति:

रजोगुण के व्यष्टि रूप से पाँच कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुईं

–

1. वाणी (बोलने की शक्ति),

2. पाणि (हाथ - ग्रहण करने की शक्ति),

3. पाद (पैर - चलने की शक्ति),

4. उपस्थ (जननेंद्रिय),

5. गुदा (त्याग करने की शक्ति)।

समष्टि रूप से रजोगुण से प्राण उत्पन्न हुआ, जो पाँच प्रकार का है –

1. प्राण (श्वसन क्रिया),

2. अपान (त्याग क्रिया),

3. व्याण (शरीर में ऊर्जा का संचार),

4. उदान (ऊर्ध्वगमन करने वाला प्राण),

5. समान (पाचन क्रिया में सहायक)।

स्थूल ब्रह्मांड

(स्थूल सृष्टि) की उत्पत्ति:

पाँच अपंचीकृत सूक्ष्म तत्व, जो तमस प्रधान

होते हैं, दो भागों में

विभाजित होते हैं

–

● एक भाग स्वयं को बनाए रखता है।

●

दूसरा भाग चार बराबर भागों

में विभाजित होकर अन्य चार

तत्वों में मिल जाता है।

इस मिश्रण को पंचीकरण (Quintuplication) कहा

जाता है। इन पंचीकृत तत्वों

से स्थूल भूत उत्पन्न होते

हैं, जिससे स्थूल ब्रह्मांड (ब्रह्माण्ड) का निर्माण होता

है।

तीन प्रकार के शरीर (कारण, सूक्ष्म, स्थूल) का समष्टि और व्यष्टि रूप:

● समष्टि = संपूर्ण शरीरों का योग।

● व्यष्टि = एकल शरीर।

● समष्टि कारण शरीर = ईश्वर (ईश्वर),

● व्यष्टि कारण शरीर = प्राज्ञ (व्यष्टि जीव),

● समष्टि सूक्ष्म शरीर = हिरण्यगर्भ,

● व्यष्टि सूक्ष्म शरीर = तैजस,

● समष्टि स्थूल शरीर = वैश्वानर या विराट पुरुष,

● व्यष्टि स्थूल शरीर = विश्व।

त्रिगुणात्मक सृष्टि

चक्र:

ईश्वर तीन गुणों के आधार

पर सृष्टि, पालन और संहार

करते हैं –

● रजोगुण से – ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता),

● सत्त्वगुण से – विष्णु (पालक),

● तमोगुण से – रुद्र (संहारक)।

अज्ञान का

नाश और मोक्ष की प्राप्ति:

अज्ञान (अविद्या) से संसार का

भ्रम उत्पन्न होता है।

इस भ्रम को नष्ट करने

के लिए दो प्रकार के

ज्ञान आवश्यक हैं

–

1. परोक्ष ज्ञान (श्रवण, मनन) – जिससे सत्य का अस्तित्व बोध होता है।

2. अपरोक्ष ज्ञान (निदिध्यासन, साक्षात्कार) – जिससे स्वयं को ब्रह्म जानने का प्रत्यक्ष अनुभव होता है।

इस प्रकार, मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया सात अवस्थाओं में पूर्ण होती है –

1. अज्ञान,

2. आवरण शक्ति,

3. विक्षेप शक्ति,

4. परोक्ष ज्ञान,

5. अपरोक्ष ज्ञान,

6. दुखों का अंत,

7. परम आनंद की प्राप्ति।

वर्णक 2

अनुबंध चतुष्टय और साधना चतुष्टय

इस दूसरे अध्याय में एक उत्तम ग्रंथ के चार अनिवार्य तत्वों का वर्णन किया गया है, जिन्हें अनुबन्ध चतुष्टय कहा जाता है। ये हैं (i) विषय या प्रतिपाद्य तत्व, (ii) प्रयोजन या लाभ, (iii) सम्बन्ध या ग्रंथ तथा प्रतिपाद्य विषय के बीच का नाता, और (iv) अधिकारी या योग्य विद्यार्थी। वेदांत साहित्य में विषय ब्रह्म या परम सत्य है, और मोक्ष या मुक्ति इसका प्रयोजन है। सम्बन्ध का तात्पर्य प्रतिपाद्य और प्रतिपादन के बीच की कड़ी से है, अर्थात् ब्रह्म और वेदांत ग्रंथ, जो इसे स्पष्ट करता है। जो साधन चतुष्टय से सम्पन्न है, वही योग्य विद्यार्थी है।

जिस प्रकार केवल ब्राह्मण ही बृहस्पतिसवन यज्ञ करने के अधिकारी होते हैं और केवल क्षत्रिय ही राजसूय यज्ञ कर सकते हैं, उसी प्रकार वही व्यक्ति वेदांत का अध्ययन कर सकता है, जो साधन चतुष्टय से सम्पन्न हो। ये चार गुण हैं (i) विवेक, अर्थात् नित्य और अनित्य वस्तुओं के बीच का भेदभाव, (ii) वैराग्य, अर्थात् इस लोक और परलोक में कर्मों के फलभोग के प्रति विरक्ति, (iii) षट्सम्पत्तियाँ, जैसे शम (मानसिक नियंत्रण) आदि, और (iv) मुमुक्षुत्व, अर्थात् जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होने की तीव्र इच्छा।

विवेक का अर्थ यह ज्ञान है कि ब्रह्म ही नित्य है और यह संसार अनित्य है। यह ज्ञान श्रुति (वेद), स्मृति (धर्मशास्त्र), पुराण आदि के अध्ययन से सहज रूप से प्राप्त होता है। वैराग्य का अर्थ इंद्रियजनित सुखों जैसे पुष्प, चंदन आदि के प्रति तथा स्वर्गीय अप्सराओं और अन्य लौकिक सुखों के प्रति अरुचि रखना है, क्योंकि ये सभी क्षणिक और त्याज्य हैं, जैसे कुत्ते की उल्टी, मूत्र और मल। षट्सम्पत्तियाँ छह गुणों से युक्त होती हैं, जो इस प्रकार हैं: (i) शम, (ii) दम, (iii) उपरति, (iv) तितिक्षा, (v) समाधान और (vi) श्रद्धा।

शम का तात्पर्य मन को श्रवण (आध्यात्मिक विषयों को सुनना या अध्ययन करना) की ओर स्थिर करना और इसे अन्य सांसारिक विषयों से दूर रखना है। दम का अर्थ ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का संयम करना है। उपरति का तात्पर्य सभी सांसारिक गतिविधियों से निवृत्ति है, जिसमें त्याग और निष्काम सेवा भी शामिल हैं। तितिक्षा का अर्थ सुख-दुःख, गर्मी-सर्दी आदि द्वंद्वों को सहन करना है, जो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं। समाधान का तात्पर्य मन को सदा आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन में स्थिर रखना है। श्रद्धा का अर्थ गुरु और वेदांत के प्रति अटूट विश्वास रखना है। मुमुक्षुत्व का अर्थ सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की प्रबल इच्छा रखना है, जिसमें ऐषणात्रय (काम, धन और संतान की इच्छा) का त्याग किया जाता है। यह वैसा ही होता है जैसे जलते हुए घर में फंसा व्यक्ति किसी भी तरह बाहर निकलने की तीव्र इच्छा रखता है, भले ही उसे अपनी पत्नी, बच्चे या अन्य लोगों को छोड़ना पड़े।

इस संसार में यह देखा जाता है कि विवेक होने पर भी कुछ व्यक्तियों में वैराग्य की कमी होती है, इसलिए यह आवश्यक बताया गया है कि इस लोक और परलोक के कर्मफल से विरक्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार, कुछ संत प्रकृति के लोगों में भी क्रोध, पीड़ा आदि देखी जाती है, यद्यपि वे विवेक और वैराग्य से युक्त होते हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि षट्सम्पत्तियों को भी धारण किया जाए। कुछ व्यक्तियों में विवेक, वैराग्य और षट्सम्पत्तियाँ होते हुए भी वे ज्ञान मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं होते और वे सगुण भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए, मुमुक्षुत्व का होना भी आवश्यक बताया गया है।

जो विद्यार्थी उपर्युक्त गुणों से युक्त होता है, उसे समिधा (यज्ञीय ईंधन) और गुरु के लिए दक्षिणा लेकर अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए और श्रद्धा व सम्मानपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। फिर उसे गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए: 'हे प्रभु! हे महापुरुष! हे अज्ञान नाशक! जीव कौन है? ईश्वर कौन है? यह विश्व क्या है? ये तीनों किससे उत्पन्न होते हैं? और इस संसार बंधन से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है?' यह शास्त्रों का भी आदेश है: 'जो ब्राह्मण (अर्थात् आध्यात्मिक साधक) कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त लोकों की परीक्षा करके उनमें वैराग्य प्राप्त कर ले, उसे समझना चाहिए कि अकृतक (स्वयंभू ब्रह्म) कर्मों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए समिधा लेकर उस गुरु के पास जाना चाहिए, जो वेदों में पारंगत हो और ब्रह्म में स्थित हो' (मुण्डक उपनिषद् 1.2.12)। 'प्रणाम, सेवा और बार-बार प्रश्न करने से तत्वदर्शी ऋषि तुम्हें उस ज्ञान की शिक्षा देंगे' (भगवद्गीता 4.34)। जब शिष्य इस प्रकार विनम्रतापूर्वक प्रश्न करता है, तब गुरु कृपापूर्वक उसे जीव, ईश्वर और विश्व के बीच के अंतर को समझाते हैं, जो कि सत्व, रजस और तमस नामक तीन गुणों के द्वारा भिन्न-भिन्न होता है। इसके पश्चात् गुरु उसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, उतनी ही स्पष्टता से जितना कोई हाथ की हथेली में रखे आँवले के फल को देख सकता है।

यह समझना चाहिए कि उपर्युक्त चार साधन भगवान की कृपा और असंख्य जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। यह भी जान लेना चाहिए कि जो गुरु ब्रह्मज्ञान प्रदान करता है, वह वास्तव में स्वयं परमेश्वर ही होता है।

जो व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन से आत्मा और परमात्मा के अभेद को समझता है, वही मुक्ति प्राप्त करता है। यही सिद्धांत अटल और निश्चित है।

सारांश

अनुबंध चतुष्टय

(i) विषय

(ग्रंथ में वर्णित विषय-वस्तु),

(ii) प्रयोजन (ग्रंथ के अध्ययन से

प्राप्त होने वाला लाभ),

(iii) संबंध (ग्रंथ और विषय-वस्तु के बीच संबंध),

और

(iv) अधिकारी (जो इस ग्रंथ को

पढ़ने के योग्य है)।

वेदांत साहित्य में विषय ब्रह्म (परम सत्य) है, प्रयोजन मोक्ष (जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति) है, संबंध व्याख्येय (ब्रह्म) और उसकी व्याख्या (ग्रंथ) के बीच का संबंध है, तथा अधिकारी वह साधक है, जो साधना चतुष्टय के चार गुणों से संपन्न है।

साधना चतुष्टय

(i) विवेक

(नित्य और अनित्य वस्तुओं में

भेद करने की क्षमता),

(ii) वैराग्य (इस लोक और परलोक

के कर्मफल से उत्पन्न सुखों

के प्रति उदासीनता),

(iii) षट्सम्पत्ति (छः आंतरिक गुण—शम, दम,

उपरति, तितिक्षा, समाधान,

श्रद्धा), तथा

(iv) मुमुक्षुत्व (मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा)।

षट्सम्पत्ति

(i) शम

– मन को सांसारिक विषयों से हटाकर श्रवण

(वेदांत अध्ययन) में स्थिर रखना।

(ii) दम – ज्ञानेंद्रियों

और कर्मेंद्रियों

को वश में रखना।

(iii) उपरति – सभी सांसारिक कर्तव्यों से निवृत्ति। इसमें

त्याग और निष्काम सेवा भी सम्मिलित हैं।

(iv) तितिक्षा – प्रारब्ध कर्म के कारण

उत्पन्न सुख-दुःख,

शीत-उष्ण आदि द्वंद्वों को

सहन करने की क्षमता।

(v) समाधान – मन को हमेशा आत्मज्ञान प्राप्ति की

ओर केंद्रित रखना।

(vi) श्रद्धा – गुरु और वेदांत शास्त्रों के वचनों

में अटूट विश्वास।

वर्णक 3

आत्मा और अनात्मा

संदेह: यह विश्व कितने तत्वों

से बना है?

स्पष्टीकरण: यह विश्व दो तत्वों

से बना है—आत्मा

(स्व) और अनात्मा

(अस्व)।

संदेह: आत्मा, जो कि इस

विश्व से परे है, फिर भी इसमें कैसे

समाविष्ट होती है?

स्पष्टीकरण: चूँकि यह ब्रह्मांड चेतन

और जड़ दोनों प्रकार की

सत्ताओं से बना है, और चेतनता आत्मा का

स्वभाव है, इसलिए आत्मा का

ब्रह्मांड में समावेश अपरिहार्य है।

यदि ऐसा न हो, तो यह ब्रह्मांड ही

अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसलिए,

ब्रह्मांड में आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार

करना आवश्यक है।

संदेह: चेतन (संवेदनशील) और जड़

(असंवेदनशील) तत्व कौन-कौन से हैं?

स्पष्टीकरण: समस्त गतिशील वस्तुएँ चेतन

हैं, और सभी अचल वस्तुएँ

जड़ हैं।

संदेह:

जब ये दोनों—चेतन और जड़—इतने अधिक और

विविध हैं, तो ब्रह्मांड केवल

दो भागों में कैसे बाँटा

जा सकता है?

स्पष्टीकरण: अनात्मा (अस्व)

वास्तव में एक ही है;

यह केवल अपने विभिन्न प्रभावों के कारण

अनेक प्रतीत होता है। इसी

प्रकार, आत्मा (स्व)

भी एक ही है, किंतु यह जीवों और

ईश्वरों के रूप में विभिन्न

उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत

होती है, जो कि अनात्मा

के प्रभावस्वरूप निर्मित होती हैं।

संदेह: एक ही ईश्वर अनेक

रूपों में कैसे प्रकट होता

है?

स्पष्टीकरण: ईश्वर के अनेक रूपों

का यह विचार केवल विभिन्न

मूर्तियों और प्रतिमाओं के माध्यम से उत्पन्न

होता है, जैसे कि शिव,

विष्णु आदि की छवियाँ, जो तीर्थस्थानों, गाँवों, घरों आदि में पूजी

जाती हैं।

संदेह:

क्या मिट्टी, पत्थर आदि से

बनी मूर्तियों में ईश्वरत्व की

कल्पना की जा सकती है?

स्पष्टीकरण: हाँ, यदि इन मूर्तियों में ईश्वरत्व निहित न

होता, तो लोग इतनी कठिनाई

उठाकर, इतना धन खर्च करके

उनका अभिषेक, नैवेद्य आदि क्यों करते? यहाँ यह कहना अप्रासंगिक होगा कि

गैर-हिंदू इन मूर्तियों की

पूजा नहीं करते। इस विषय

में केवल आस्थावान लोगों के दृष्टांत को

ही उदाहरण के रूप में

लिया जाना चाहिए। आखिर, जब लोग इस भौतिक

शरीर को ही आत्मा मानने

का भ्रम पाल सकते हैं,

जबकि यह मल-मूत्र से भरा

हुआ है, तो फिर इन

पवित्र और ऊर्जामय मूर्तियों में ईश्वरत्व देखने

में क्या आपत्ति हो सकती

है?

संदेह:

क्या कोई ऐसा उदाहरण है,

जिससे यह सिद्ध हो सके

कि अनात्मा अपने प्रभावों के

कारण अनेक रूपों में प्रकट

होती है, और आत्मा भी

अनात्मा के प्रभाव से निर्मित

उपाधियों के माध्यम से अनेक

प्रतीत होती है?

स्पष्टीकरण: हाँ, जैसे पृथ्वी अपने

विभिन्न रूपांतरणों के माध्यम से

अलग-अलग रूपों में प्रकट

होती है—जैसे पर्वत, वृक्ष, स्तंभ,

दीवार, अनाज का भंडार, घर, मठ,

मिट्टी के बर्तन आदि—वैसे ही मूलप्रकृति, जो स्वयं अनात्मा है,

अनेक रूपों में प्रकट होती

है।

जैसे आकाश, जो अविभाज्य है, पृथ्वी के विभिन्न रूपांतरणों जैसे—घड़ा, घर आदि—में प्रवेश कर घटाकाश (घड़े में स्थित आकाश), गृहाकाश (घर में स्थित आकाश) आदि नामों से जाना जाता है, वैसे ही अद्वितीय आत्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों द्वारा, जो कि मूलप्रकृति के प्रभावस्वरूप निर्मित होते हैं, उनमें प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। अज्ञानी लोग इसे विभिन्न रूपों में देखते हैं—जैसे कि राम, कृष्ण आदि दिव्य स्वरूप, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशु, पक्षी, कीट, कीड़े आदि सांसारिक स्वरूप। इस प्रकार, आत्मा अनेक प्रतीत होती है।

यह दृष्टिकोण आवच्छिन्न पक्ष (उपाधियों द्वारा सीमित चेतना का सिद्धांत) के आधार पर दिया गया है।

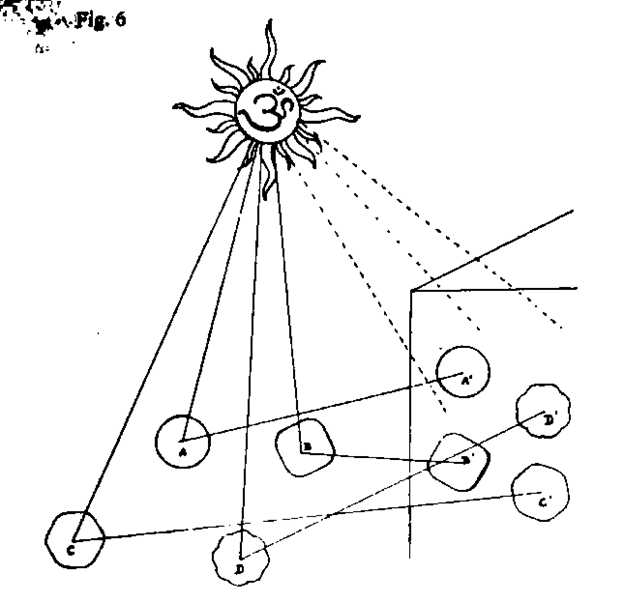

अब प्रतिबिंब पक्ष (यह सिद्धांत कि जीवात्मा परमात्मा का अंतःकरण में प्रतिबिंब मात्र है) के आधार पर निम्नलिखित दृष्टांत दिए जा सकते हैं—

जैसे एक ही जल अनेक रूपों में प्रतीत होता है—जैसे महासागर, नदी, तालाब, कुएँ का जल, घड़े का जल आदि—वैसे ही एक ही अनात्मा (मूलभूत शक्ति) विभिन्न रूपों में प्रकट होती है।

जैसे एक ही सूर्य महासागर, तालाब आदि में अनेक प्रतिबिंबों के रूप में दिखाई देता है, वैसे ही एक ही आत्मा अनेक शरीरों के अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर अनेक प्रतीत होती है।

संदेह: आत्मा और जीवात्मा के

इस संबंध को कैसे समझा

जा सकता है?

स्पष्टीकरण: जैसे घटाकाश

(घड़े का आकाश)

और महाकाश (सर्वव्यापी आकाश) में कोई भेद

नहीं है, वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा में भी

कोई भेद नहीं है।

संदेह: यदि जीवात्मा केवल कल्पित या प्रतिबिंबित सत्ता है,

तो वास्तविक परमात्मा और अवास्तविक जीवात्मा को एक कैसे

कहा जा सकता है? क्या यह सत्य और

असत्य को समान मानने जैसा

नहीं होगा?

स्पष्टीकरण: जीवात्मा के तीन स्तर

होते हैं—

(i) परमार्थिक स्तर

(अद्वितीय सत्य),

(ii) व्यवहारिक स्तर

(सापेक्षिक यथार्थ), और

(iii) प्रतीतिमान स्तर

(मिथ्या स्वरूप)।

ये तीनों स्तर तीन अवस्थाओं से जुड़े हुए हैं...

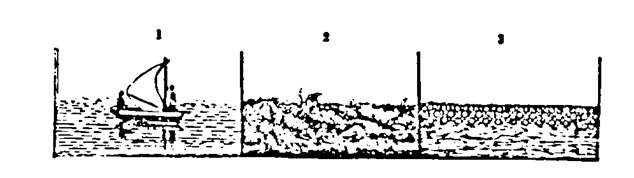

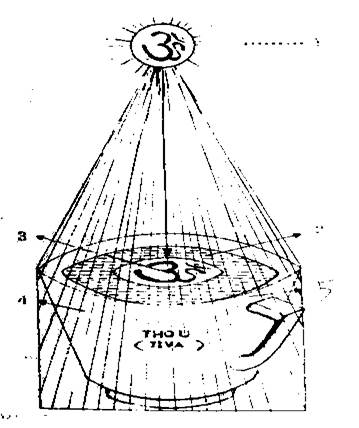

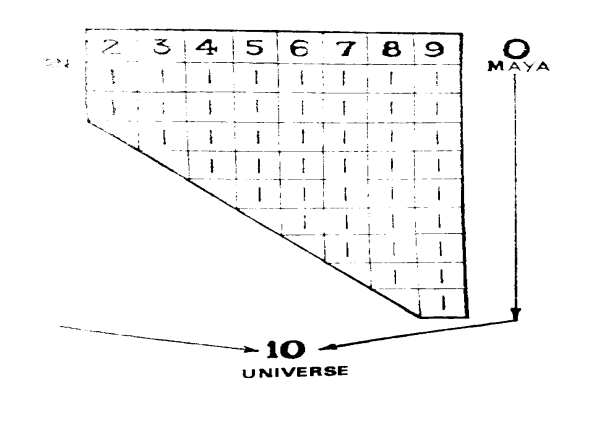

चित्र 2. जीव के तीन पहलू

जीव के तीन रूप

1. परमार्थिक जीव (गहरी निद्रा की अवस्था) – जैसे शांत जल।

2. व्यवहारिक जीव (जाग्रत अवस्था) – जैसे जल में उत्पन्न तरंगें।

3. प्रतीभासिक जीव (स्वप्न अवस्था) – जैसे तरंगों से उत्पन्न झाग।

ये तीनों अवस्थाएँ क्रमशः (i) गहरी निद्रा, (ii) जाग्रत, और (iii) स्वप्न के अनुरूप हैं।

जिस प्रकार जल में अस्थायी रूप से तरंगें उत्पन्न होती हैं और तरंगों से झाग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार व्यवहारिक जीव (व्यक्तिगत चेतना) परमार्थिक जीव (शुद्ध चेतना) से प्रकट होता है, और प्रतीभासिक जीव (मिथ्या चेतना) व्यवहारिक जीव से प्रकट होता है।

जिस प्रकार जल की तरलता, शीतलता और स्वाद, जो जल के स्वाभाविक गुण हैं, तरंगों में प्रकट होते हैं और फिर तरंगों के माध्यम से झाग में भी प्रकट होते हैं, उसी प्रकार परमार्थिक जीव (जिसका आधार शुद्ध ब्रह्म है) के सत् (अस्तित्व), चित् (चेतना) और आनंद (परमानंद) के गुण व्यवहारिक जीव में प्रकट होते हैं और फिर व्यवहारिक जीव के माध्यम से प्रतीभासिक जीव में भी प्रकट होते हैं।

जिस प्रकार बिना तरंगों के झाग का अस्तित्व नहीं होता, और बिना जल के तरंगों का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार बिना व्यवहारिक जीव के प्रतीभासिक जीव का कोई अस्तित्व नहीं होता, और बिना परमार्थिक जीव के व्यवहारिक जीव का कोई अस्तित्व नहीं होता। केवल परमार्थिक जीव ही वास्तविक और शाश्वत है।

इसलिए, जैसे घटाकाश (घड़े के भीतर का आकाश) वास्तव में महाकाश (सर्वव्यापक आकाश) से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार जीवात्मा का परमार्थिक स्वरूप वास्तव में परमात्मा से भिन्न नहीं है। यही वेदांत का अंतिम निष्कर्ष है।

इस प्रकार, जो साधक 'नेति-नेति' (न यह, न यह) के सिद्धांत द्वारा पंचकोशों—अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक—से परे स्थित परमार्थिक सत्ता को अलग करके उसे अपने 'स्व' के रूप में पहचानता है, और श्रुति (वेदों) के गहन अध्ययन और तर्कसंगत विवेक द्वारा यह प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ही अद्वितीय ब्रह्म हूँ), वही व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मस्वरूप हो जाता है।

समस्त उपनिषदें एक स्वर में घोषणा करती हैं कि ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति पुण्य और पाप—दोनों से मुक्त हो जाता है।

वर्णक 4

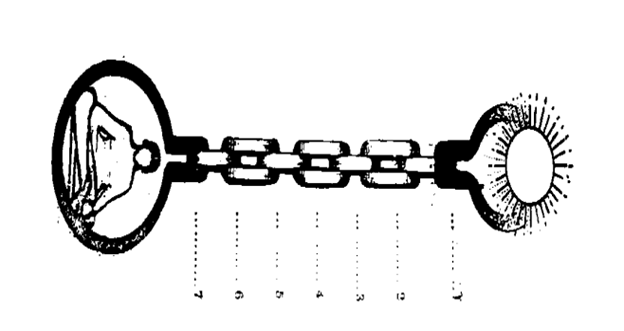

बंधन की श्रृंखला I – पीड़ा और देहधारण

व्यक्तिगत आत्मा

(जीव) जन्म-मरण के चक्र

में एक श्रृंखला द्वारा बंधी हुई है,

जिसके सात प्रमुख कड़ियाँ हैं—

(i) पीड़ा (दुःख)

(ii) देहधारण (शरीर प्राप्ति)

(iii) कर्म (क्रिया)

(iv) राग-द्वेष (प्रेम और घृणा)

(v) स्वरूप की

भ्रांति (अहंता-अभिमान)

(vi) विवेकाभाव (अविवेक)

(vii) अज्ञान (अविद्या)

इन्हें 'बंधन की श्रृंखला' कहा जाता है। इस श्रृंखला में प्रत्येक उत्तरवर्ती कड़ी अपने से पहले वाली कड़ी का कारण होती है। इस अध्याय और अगले अध्याय में प्रारंभिक चार कड़ियों का विश्लेषण किया जाएगा।

संदेह: क्या पीड़ा (दुःख) हमारी आत्मा का स्वाभाविक गुण है, या यह बाह्य (अतिरिक्त) है?

स्पष्टीकरण: यह केवल बाह्य तत्व है। यदि इसे आत्मा का स्वाभाविक गुण मान लिया जाए, तो इससे कई असंगत निष्कर्ष उत्पन्न होंगे।

संदेह: वह कैसे?

स्पष्टीकरण: यदि पीड़ा जीवात्मा का स्वाभाविक स्वभाव होती, तो—

1. कभी भी दुःख का नाश नहीं हो सकता था।

2. किसी भी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती थी।

3. कोई भी व्यक्ति अपने दुःखों से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता।

4. कोई भी पुण्यकर्म करने, योग-साधना करने, ध्यान, उपासना आदि करने का प्रयास नहीं करता।

5. वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती।

संदेह: क्या यह संभव नहीं है कि दुःख मनुष्यों के लिए स्वाभाविक हो और वे उससे मुक्ति पाने का प्रयास करें?

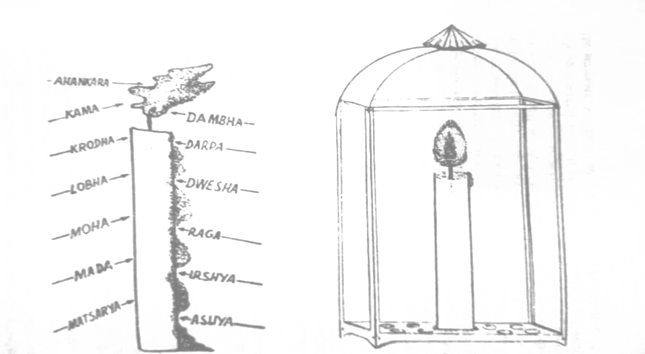

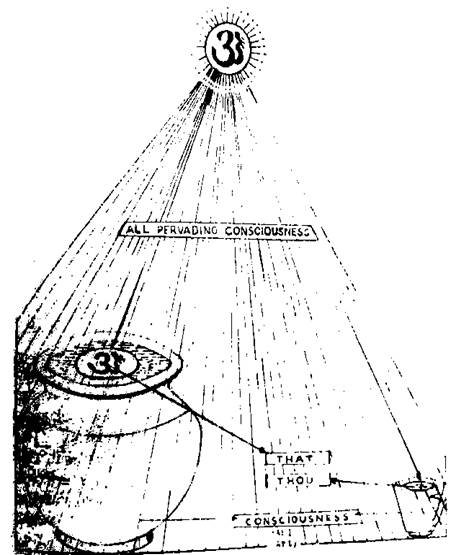

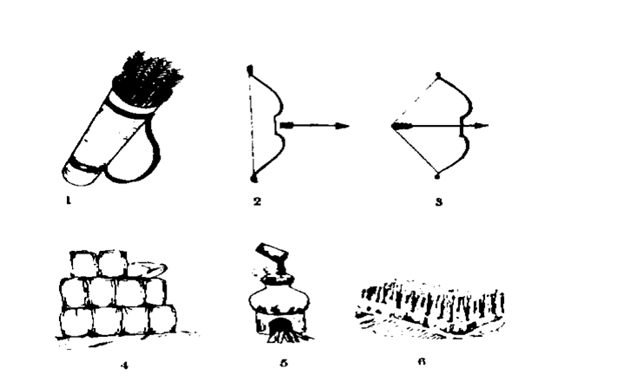

चित्र 3: बंधन की श्रृंखला

बंधन की श्रृंखला

1. अज्ञान (Ajnana) – अज्ञानता

2. अविवेक (Aviveka) – विवेक का अभाव

3. अभिमान (Abhimana) – अहंकार और आसक्ति

4. राग-द्वेष (Raga-Dvesha) – प्रेम और घृणा

5. कर्म (Karma) – कर्म और उसके फल

6. जन्म (Janma) – देहधारण

7. दुःख (Duhkha) – पीड़ा और कष्ट

स्पष्टीकरण: नहीं, यह संभव नहीं है कि दुःख जीवात्मा का स्वाभाविक गुण हो। यदि यह उसका मूल स्वभाव होता, तो कोई भी व्यक्ति इसे समाप्त करने का प्रयास ही नहीं करता, क्योंकि कोई भी अपनी वास्तविकता को मिटाने का प्रयास नहीं करता। यदि किसी की स्वाभाविक सत्ता ही समाप्त हो जाए, तो वह अपने जीवन के इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकता है?

संदेह: कोई व्यक्ति अपने स्वभाव (स्वरूप) को अपनी वास्तविकता क्यों मानेगा?

स्पष्टीकरण: इसे एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। मिठास चीनी का स्वाभाविक गुण है। यदि मिठास को उससे अलग कर दिया जाए, तो चीनी स्वयं नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार, यदि पीड़ा जीवात्मा का स्वाभाविक गुण होती, तो पीड़ा के विनाश के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती।

परंतु आत्मा नाश रहित और शाश्वत है। शास्त्रों में कहा गया है—

● "आत्मा अविनाशी है।" (बृहदारण्यक उपनिषद् IV-v-14)

● "वह आकाश की भांति सर्वव्यापी और शाश्वत है।"

● "न तो वह जन्म लेती है और न मरती है। वह कहीं से उत्पन्न नहीं होती और न ही किसी वस्तु में बदलती है। वह अजन्मा, नित्य, अविनाशी और प्राचीन है, तथा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती।" (कठोपनिषद् I-ii-18)

इसलिए यह सिद्ध होता है कि पीड़ा आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं, बल्कि बाह्य (अतिरिक्त) है।

संदेह: क्या किसी वस्तु का स्वाभाविक गुण समाप्त होने के बाद भी उसका वास्तविक स्वरूप बना रह सकता है?

स्पष्टीकरण: नहीं, ऐसा संभव नहीं है।

संदेह: जिस प्रकार किसी जादुई पत्थर या मंत्रों के प्रभाव से अग्नि की ऊष्मा समाप्त हो सकती है, बिना अग्नि को नष्ट किए, और वह स्पर्श में ठंडी भी हो सकती है, उसी प्रकार, यदि पीड़ा जीवात्मा का स्वाभाविक गुण होती, तो उसे योग, उपासना, तथा उच्च कर्मों के माध्यम से नष्ट किया जा सकता था, और आत्मा एक नए गुण—सुख—को प्राप्त कर सकती थी।

स्पष्टीकरण: यदि ऐसा होता, तो आत्मा को प्राप्त होने वाला सुख स्थायी नहीं रहता, बल्कि अस्थायी होता।

संदेह: यह क्यों?

स्पष्टीकरण: जो कुछ भी कर्मों द्वारा उत्पन्न होता है, वह कर्मों के समाप्त होते ही लुप्त हो जाता है।

उपरोक्त उदाहरण में—

● अग्नि और आत्मा अपनी ऊष्मा और पीड़ा को अस्थायी रूप से जादुई पत्थर या पुण्य कर्मों के कारण खो सकते हैं।

● परंतु जब उन उपायों और कर्मों का प्रभाव समाप्त होगा, तब वही स्वाभाविक गुण (गर्मी और पीड़ा) पुनः प्रकट हो जाएंगे।

इसलिए, यदि हम यह मान लें कि पीड़ा जीव का स्वाभाविक गुण है, तो इसका अर्थ यह होगा कि मोक्ष केवल क्षणिक होगा, स्थायी नहीं।

यह शास्त्रों के उन वचनों के विरुद्ध होगा, जो कहते हैं—

● "जो मोक्ष प्राप्त करता है, वह कभी लौटकर नहीं आता।"

● "आत्मा अखंड, आनंदमय, निराकार और अद्भुत है।"

इसके अलावा, यदि पीड़ा जीवात्मा का स्वाभाविक गुण होती, तो वह गहरी निद्रा, समाधि और शांति की अवस्था में भी बनी रहती। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता।

जब

कोई व्यक्ति गहरी निद्रा, समाधि, या मानसिक शांति

से जागृत होता है, तो वह अनुभव करता

है—

"मैं अब तक सुखी था।"

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि—

1. सुख ही आत्मा का स्वाभाविक गुण है।

2. दुःख केवल एक बाह्य प्रभाव है।

3. जब जीव देह धारण करता है, तभी वह पीड़ा का अनुभव करता है।

क्योंकि "जहाँ देहधारण है, वहाँ पीड़ा है।" यही प्रकृति का नियम है।

संदेह:

क्या राजा, राजकुमार आदि भी केवल देहधारण

के कारण पीड़ा का अनुभव

करते हैं?

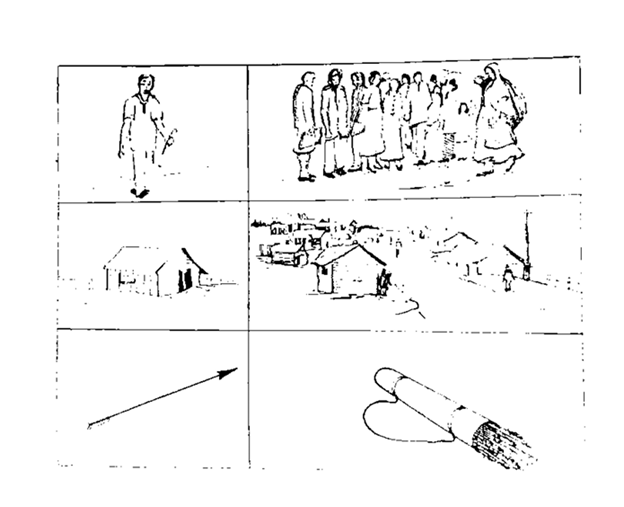

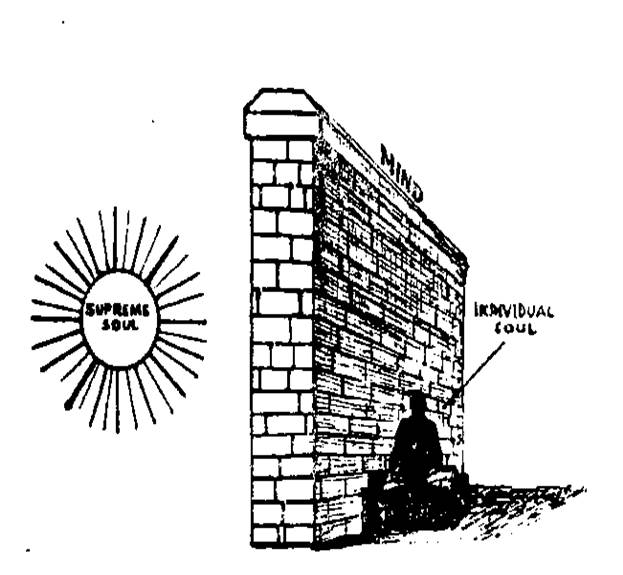

चित्र 4:अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर

अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर

स्पष्टीकरण: हाँ, राजा, राजकुमार और अन्य उच्च पदस्थ व्यक्ति भी देहधारण के कारण दुःख का अनुभव करते हैं। उनके दुःख विभिन्न रूपों में होते हैं, जैसे—

● शत्रुओं द्वारा उत्पीड़न,

● राज्य की ज़िम्मेदारियों का बोझ,

● धन और संपत्ति की हानि,

● प्रियजनों की मृत्यु,

● वृद्धावस्था, और

● अपनी स्वयं की मृत्यु।

यह केवल एक भ्रम है कि कुछ लोग इस संसार में पूर्ण रूप से सुखी हैं।

संदेह: भ्रम किस प्रकार दुःख को सुख में बदल सकता है?

स्पष्टीकरण: जैसे एक कुली, जो अपने सिर पर भारी बोझ लेकर तेज़ी से दौड़ता है, एक किसान या अन्य श्रमिक अपने कठिन परिश्रम को आनंद मान लेते हैं और अपने कार्य को हँसते-गाते हुए करते हैं। यही भ्रम है, जिसके कारण वास्तविक रूप से पीड़ा देने वाली परिस्थितियाँ भी सुखद प्रतीत होती हैं।

संदेह: क्या विवेकी (बुद्धिमान) व्यक्ति भी देहधारण के कारण पीड़ा का अनुभव करते हैं?

स्पष्टीकरण: हाँ, वे भी भूख, प्यास, गर्मी, ठंड, बीमारियाँ, बिच्छू और साँप के डंक, शेर आदि के आक्रमण के कारण शारीरिक पीड़ा का अनुभव करते हैं।

संदेह: तब फिर अज्ञानी और विवेकी व्यक्ति में क्या अंतर है?

स्पष्टीकरण: बाह्य रूप से देखने पर इनमें अधिक अंतर नहीं दिखाई देता, किंतु आंतरिक समझ और अनुभव के स्तर पर इनके बीच अत्यधिक भिन्नता होती है। विवेकवान एवं ज्ञानयुक्त व्यक्ति शास्त्रों की वाणी, तर्क और अनुभव द्वारा सहायता प्राप्त कर इस संसार में रहते हैं। वे इस प्रकार तर्क करते हैं— "संपूर्ण पीड़ा अंतःकरण की है, न कि आत्मा की। आत्मा का स्वरूप सत्-चित्-आनंद (शुद्ध अस्तित्व-चेतना-परमानंद) है, जबकि अंतःकरण का स्वरूप असत्यता, जड़ता और पीड़ा है।" शास्त्रों में कहा गया है— "असंगो ह्ययं पुरुषः" अर्थात् "यह आत्मा किसी भी वस्तु से असंबद्ध है" (बृहदारण्यक उपनिषद IV-iii-15)। तर्क द्वारा हम उसे अवयव-रहित, सत्य और शाश्वत के रूप में पहचानते हैं। गहरी निद्रा, शांत अवस्था और समाधि के अनुभव द्वारा भी हम इसे सत्य मानते हैं।

किन्तु, अविवेकी और अज्ञानी व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप की जांच किए बिना शरीर आदि को ही आत्मा मान लेता है। वह स्वयं के वास्तविक गुणों का स्थानांतरण अहंकार और देह में कर देता है और स्वयं को जाति, रंग, संप्रदाय आदि के आधार पर पहचानता है। इस प्रकार, वह सोचता है— "मैं देवता हूँ", "मैं मनुष्य हूँ", "मैं आंध्र निवासी हूँ", "मैं तमिल हूँ", "मैं ब्राह्मण हूँ", "मैं क्षत्रिय हूँ", "मैं वैश्य हूँ", "मैं शूद्र हूँ", "मैं ब्रह्मचारी हूँ", "मैं गृहस्थ हूँ", "मैं वानप्रस्थी हूँ", "मैं संन्यासी हूँ" आदि। इस प्रकार विवेकी और अविवेकी के बीच महान अंतर होता है। जब हम इस विषय की और गहराई से जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि बाह्य कर्मों के स्तर पर भी इन दोनों में समानता नहीं होती।

संदेह: यह कैसे?

स्पष्टीकरण: विवेकशील मनुष्य, व्यक्त जगत की मिथ्याता को जानकर, स्वप्न में भोगने के समान अपने 'प्रारब्ध' भोग को भी मिथ्या मानता है; जबकि अज्ञानी मनुष्य जगत के साथ-साथ जीव के दुःख-सुख को भी वास्तविक मानता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि देह-सुख में भी निश्चित रूप से दुःख है, यहाँ तक कि विवेकशील व्यक्तियों के मामले में भी। देह-सुख के कारण देवों या देवों को भी दुःख होता है, जिसका संकेत 'वज्रहस्त: पुरंदर:' जैसे शास्त्रों में मिलता है - 'देवताओं के स्वामी इन्द्र अपने हाथ में वज्र धारण करते हैं।'

● विवेकी व्यक्ति इस जगत को मिथ्या मानते हैं और अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख-दुःख का अनुभव वैसे ही करते हैं जैसे स्वप्न में किए गए अनुभव को देखते हैं।

● अज्ञानी व्यक्ति इस संसार और उसमें प्राप्त सुख-दुःख को सत्य मानते हैं और इनसे स्वयं को बाँध लेते हैं।

इसलिए सिद्ध होता है कि देहधारण में पीड़ा तो होती ही है, यहाँ तक कि विवेकी व्यक्ति के लिए भी।

संदेह: क्या देवता भी पीड़ा का अनुभव करते हैं?

स्पष्टीकरण: हाँ, देवता भी देहधारण के कारण पीड़ा का अनुभव करते हैं।

शास्त्रों में कहा गया है:

● "वज्रहस्तः पुरंदरः" – "स्वर्ग के राजा इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण करते हैं।"

● यह संकेत करता है कि वे भी झगड़ों, क्रोध, शाप, और दैत्यों के आक्रमण से पीड़ित होते हैं।

● वे अपने पुण्य कर्मों के समाप्त होने के बाद पुनः जन्म लेने के भय से भी बँधे रहते हैं।

संदेह: यदि देवता भी पीड़ा के अधीन हैं, तो वे पूजनीय और मनुष्यों को सुख प्रदान करने वाले कैसे हो सकते हैं?

स्पष्टीकरण: उदाहरण के लिए, राजाओं और समृद्ध लोगों को ही लें। यद्यपि वे स्वयं अपनी पीड़ाओं के अधीन होते हैं, फिर भी वे अपने प्रजा जनों और आश्रितों की पीड़ा को दूर करने और उन्हें आनंद प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं जैसे कि "स्वर्गलोक में देवता आनंदमय होते हैं", जो विपरीत अर्थ का संकेत देते प्रतीत होते हैं। लेकिन इन वचनों का वास्तविक तात्पर्य यह है— "अंतःकरण के गुणों के रूप में पीड़ा को जानकर, वे स्वर्गलोक में अपने आनंदमय स्वरूप का अनुभव करते हैं।"

इसके अलावा, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि "ये देवता भी सृष्ट होकर इस विशाल संसार-सागर में गिर पड़े" (ऐतरेय उपनिषद II-1), जो स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है कि देवताओं के लिए भी शरीर धारण करने के साथ-साथ पीड़ा का संयोग अनिवार्य है। इसलिए, प्रत्येक व्यक्ति को शरीर के बंधनों से मुक्त होकर विदेहमुक्ति या पूर्ण मोक्ष की अवस्था प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।

संदेह: यदि मोक्ष का अर्थ

हमेशा देह से मुक्त होना

है, तो वे कुछ दिव्य

आत्माएँ जो हमें आकाश में

तारों के रूप में दिखाई

देती हैं, उन्हें मुक्त आत्माएँ

क्यों कहा जाता है?

स्पष्टीकरण: मोक्ष के चार प्रकार होते हैं— (i) सालोक्य, अर्थात जिस देवता की उपासना की जाती है, उसी लोक में निवास करना, (ii) सामीप्य, अर्थात उस देवता के समीप रहना, (iii) सारूप्य, अर्थात उस देवता के समान स्वरूप धारण करना, और (iv) सायुज्य, अर्थात उस देवता में पूर्णतः लय हो जाना। इन चारों प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त करने के लिए अलग-अलग मार्ग बताए गए हैं— सालोक्य मोक्ष चैर्या (ईश्वर की सेवा और समर्पण) से, सामीप्य मोक्ष क्रिया (शिव, विष्णु आदि देवताओं की उपासना) से, सारूप्य मोक्ष योग (यम, नियम आदि अष्टांग योग के अभ्यास) से, और सायुज्य मोक्ष ज्ञान (जीवात्मा और परमात्मा की एकता का साक्षात्कार) से प्राप्त होता है। पहले तीन प्रकार की मुक्तियों का बहुत अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि इन स्थितियों में पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। केवल अंतिम प्रकार की मुक्ति ही सर्वोत्तम और वांछनीय मानी जाती है, क्योंकि इसमें पुनर्जन्म नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है, "योगेन सायुज्यम्" अर्थात 'योग के माध्यम से परमात्मा से एकत्व'। शरीर रहित मोक्ष को मात्र शून्यता या अस्तित्वहीनता नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति देह रहते हुए मुक्त होता है, वह दूसरों को दिखाई देता है, जबकि देह के नष्ट होने के बाद मुक्त हुए व्यक्ति को कोई देख नहीं सकता, फिर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। जिस प्रकार गहरी निद्रा में आनंद अनुभव किया जाता है लेकिन उसका कोई रूप नहीं होता, उसी प्रकार मोक्ष के आनंद का अनुभव केवल आत्मा स्वयं कर सकती है, परंतु वह दूसरों के लिए दृश्य नहीं होता।

संदेह:

यदि मोक्ष का आनंद और

गहरी निद्रा का आनंद एक

समान है, तो क्या हम

गहरी निद्रा को मोक्ष मान

सकते हैं?

स्पष्टीकरण: ऐसा कदापि नहीं है।

इसे इस रूप में नहीं

समझना चाहिए। यद्यपि अद्वैत आनंद

के अनुभव की दृष्टि से

गहरी निद्रा और मोक्ष की

स्थिति में समानता प्रतीत हो

सकती है, फिर भी गहरी

निद्रा में अज्ञान बना रहता

है और व्यक्ति बाद में जाग्रत अवस्था

में लौट आता है, जबकि मोक्ष में न

तो अज्ञान रहता है और

न ही कोई पुनरावृत्ति होती

है। अतः मोक्ष की प्राप्ति मात्र गहरी

निद्रा से नहीं हो सकती।

इसी प्रकार, महाप्रलय (जब समस्त जीव अव्यक्त अवस्था में अपने संचित संस्कारों के साथ सुप्त रहते हैं) को भी मोक्ष की स्थिति नहीं समझना चाहिए। यह भी गहरी निद्रा के समान ही है, जिसमें अज्ञान बना रहता है और अगले कल्प (सृष्टि चक्र) में जीव फिर से प्रकट होते हैं। परंतु मोक्ष का आनंद व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है, यह मात्र एक शून्यता नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है।

संदेह: यदि देह रहते हुए मुक्त पुरुष (जीवन्मुक्त) और शरीर त्याग कर मुक्त हुए पुरुष (विदेहमुक्त) दोनों ही आत्म-साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है?

स्पष्टीकरण: मुख्य अंतर यह है कि विदेहमुक्त अवस्था में अज्ञान और उसके प्रभावों का पूर्णतः नाश हो जाता है तथा कोई पुनरागमन नहीं होता। जबकि जीवन्मुक्त अवस्था में व्यक्ति को शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट सहने पड़ते हैं, यद्यपि वह उन्हें स्वप्नवत समझता है और उनसे प्रभावित नहीं होता।

हमने श्रुति (शास्त्रों) और युक्ति (तार्किक विश्लेषण) के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि विदेहमुक्ति ही परम आनंद की अवस्था है, जबकि शरीर के बने रहने से विभिन्न प्रकार की पीड़ाएँ बनी रहती हैं। अब हम अनुभव (अनुभूति) के आधार पर भी इसे प्रमाणित करेंगे।

गहरी निद्रा में प्रत्येक व्यक्ति को शरीर-बोध के अभाव के कारण किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। दूसरी ओर, जाग्रत और स्वप्न अवस्थाओं में सभी को शरीर-बोध के कारण कष्टों का अनुभव होता है। इसलिए, यह सार्वभौमिक सत्य है कि जहाँ कहीं शरीर होगा, वहाँ कष्ट भी होंगे। आत्मा, जो स्वभावतः आनंदस्वरूप है, भी शरीर धारण करने पर कष्ट का अनुभव करती है, यद्यपि यह कष्ट आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है।

संदेह: इस शरीरधारण का कारण क्या है?

स्पष्टीकरण: शरीरधारण का कारण केवल पंचभूत (पाँच महाभूतों) का संयोग नहीं है, क्योंकि ये पंचभूत संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, फिर भी जहाँ-जहाँ वे पाए जाते हैं, वहाँ शरीर की उत्पत्ति नहीं होती। बल्कि जब पंचभूत जीव के संचित कर्मों के साथ संयोग करते हैं, तब शरीर का निर्माण होता है।

संदेह: क्या यह नहीं कहा जा सकता कि शरीर का निर्माण पुरुष के शुक्र (वीर्य) और स्त्री के शोणित (डिंब) के संयोग से होता है, जो कि पंचभूतों के विकार ही हैं?

स्पष्टीकरण: ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कई बार शुक्र और शोणित के संयोग के बावजूद भी शरीर की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए, शरीर का वास्तविक कारण केवल पंचभूत नहीं, बल्कि वे पंचभूत जो संचित कर्मों से जुड़े होते हैं, वे ही शरीर निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं।

अब, चूँकि पंचभूत, आकाश और समय सार्वभौमिक रूप से विद्यमान हैं, अतः विभिन्न प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति केवल जीवों के कर्मों की विभिन्नताओं के कारण ही संभव होती है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, जबकि मिट्टी तो सर्वत्र एक ही होती है, उसी प्रकार पंचभूत भी सर्वत्र एक समान होते हुए भी, जब वे जीवों के भूतकालीन कर्मों के साथ संयोग करते हैं, तभी विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं। अन्यथा, सभी शरीर एक ही प्रकार के होने चाहिए—एक ही जाति, रंग, आकार, विशेषताएँ, ऊँचाई, जीवनकाल आदि में समान।

जिस प्रकार उपरोक्त उदाहरण में मिट्टी उपादान कारण (सामग्री) है और कुम्हार निमित्त कारण (कर्म करने वाला) है, उसी प्रकार यहाँ पंचभूत उपादान कारण हैं और जीवों के संचित कर्म निमित्त कारण हैं। जब तक संचित कर्म फल देने के लिए तैयार रहते हैं, तब तक शरीर प्राप्त होता रहता है। इसी कारण स्वप्न और जाग्रत अवस्थाओं में शरीर का अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर आवश्यक होता है। जब कर्मों की समाप्ति हो जाती है, तब शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जैसा कि गहरी निद्रा में होता है।

इसी प्रकार, जब तक मिट्टी उपलब्ध होती है, तब तक केवल मिट्टी के होने मात्र से बर्तन नहीं बनते, जब तक कि कुम्हार का प्रयत्न न हो। इसी प्रकार, जब तक ईश्वर द्वारा उत्पन्न किए गए पंचभूत विद्यमान हैं, तब तक यदि किसी जीव के कर्म समाप्त हो जाएँ, तो उसे फिर कभी शरीर प्राप्त नहीं होगा और वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा।

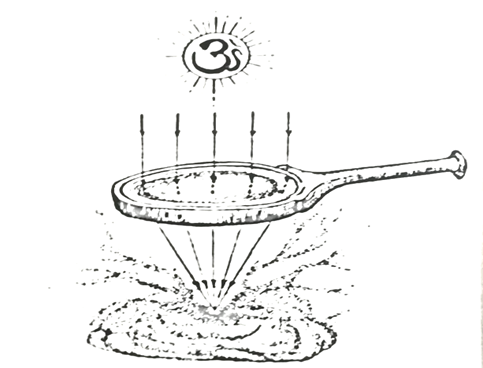

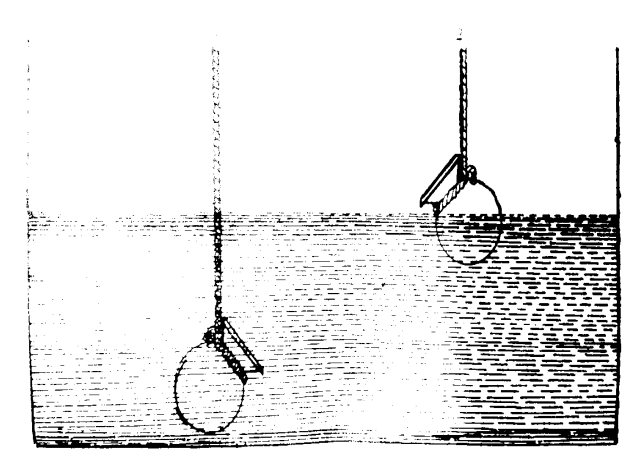

चित्र 5 : अंतःकरण रूपी लेंस के माध्यम से ज्ञान की अग्नि, अज्ञान के कपास को भस्म कर देती है

संदेह: विभिन्न शास्त्रों में भूतकाल के कर्मों के प्रभाव के बारे में अलग-अलग कथन क्यों हैं? कुछ कर्मकांड संबंधी शास्त्रों में कहा गया है कि "चाहे पुण्य हो या पाप, किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे करोड़ों कल्प (सृष्टि चक्र) बीत जाएँ, भोगे बिना किए गए कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता।" वहीं ज्ञान से संबंधित शास्त्रों में कहा गया है कि "ज्ञान की अग्नि सभी पूर्व कर्मों को उनके फलों सहित भस्म कर देती है" (गीता IV-7)। इन विरोधाभासी शास्त्र वचनों में से किसका अनुसरण करना चाहिए?

स्पष्टीकरण: शास्त्रों में दो प्रकार के वचन होते हैं— (i) प्रबल वचन (बलशाली या निर्णायक कथन) और (ii) दुर्बल वचन (कम प्रभावशाली कथन)। तर्कशास्त्र में प्रबल वचन को सिद्धांत वचन कहा जाता है, जो अंतिम सत्य को व्यक्त करता है, जबकि दुर्बल वचन को पूर्व पक्ष वचन कहा जाता है, जिसे आगे जाकर खंडित किया जाता है। अधिक प्रभावशाली और निर्णायक वचन कम प्रभावशाली वचनों को निरस्त कर देते हैं। उदाहरण के लिए, "अहिंसा परमो धर्मः" (अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है) यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शास्त्र-वचन है, लेकिन इससे भी अधिक प्रभावशाली वचन है—"यज्ञे पशवो वध्याः" (यज्ञ में पशुओं का वध किया जाना चाहिए), जो विशेष परिस्थितियों में अहिंसा के सामान्य नियम को निरस्त करता है।

इसी प्रकार, "कर्मफलम् अवश्यं अनुभवनीयम्" (कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है) यह कथन भी तब अपनी महत्ता खो देता है जब उससे अधिक प्रभावशाली कथन "तपसा किल्बिषं हंति" (तप से पाप नष्ट होते हैं, मनु स्मृति XII-104) आता है। अतः जन्म-जन्मांतर के संचित पुण्य-पाप रूपी कर्म, चाहे वे कितने भी विशाल हों, आत्मज्ञान द्वारा पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं।

संक्षेप में, बिना कर्म के पुनर्जन्म नहीं होता; बिना पुनर्जन्म के दुख नहीं होता; और जब दुख समाप्त हो जाता है, तो पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। यही वेदांत का अंतिम निष्कर्ष है।

वर्णक 5

बंधन की श्रृंखला II – कर्म, प्रेम और घृणा

पूर्व अध्याय में यह बताया गया कि जीव की पीड़ाएँ केवल शरीर के साथ जुड़ाव के कारण हैं, और यह शरीर कर्मों का परिणाम है।

संदेह: कर्म कितने प्रकार के होते हैं?

स्पष्टीकरण: कर्म तीन प्रकार के होते हैं— (i) पुण्य (सत्कर्म), (ii) पाप (दुष्कर्म) और (iii) मिश्रित (पुण्य और पाप दोनों का सम्मिश्रण)। देवता आदि के शरीर पुण्य कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं, पशु आदि के शरीर पाप कर्मों के कारण मिलते हैं और मनुष्यों के शरीर मिश्रित कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं। प्रत्येक प्रकार के कर्मों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है— (i) उत्कृष्ट (श्रेष्ठ), (ii) मध्यम (मध्यम) और (iii) सामान्य (सामान्य)। इन विविध प्रकार के कर्मों के कारण अनेक प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं।

संदेह: विभिन्न प्रकार के पुण्य, पाप और मिश्रित कर्मों के परिणाम क्या होते हैं?

स्पष्टीकरण: उत्कृष्ट पुण्य कर्मों (अत्यधिक उत्तम पुण्य कर्म)

के कारण हिरण्यगर्भ (सृष्टि के

अधिष्ठाता) और अन्य देवताओं के

शरीर प्राप्त होते हैं। मध्यम

पुण्य कर्मों के कारण इंद्र

आदि देवताओं के शरीर प्राप्त

होते हैं। सामान्य पुण्य कर्मों के कारण

यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के

शरीर प्राप्त होते हैं।

उत्कृष्ट पाप कर्मों

(अत्यधिक घोर पाप)

के कारण ऐसे शरीर प्राप्त

होते हैं जो दूसरों को

हानि पहुँचाते हैं,

जैसे—काँटेदार या विषैले वृक्ष,

बाघ, साँप, बिच्छू,

उल्लू, मच्छर, जोंक आदि। मध्यम

पाप कर्मों के कारण ऐसे

पेड़-पौधे और जीव मिलते

हैं, जो मनुष्यों के लिए कुछ हद

तक उपयोगी होते हैं, जैसे कटहल,

आम, केला, नारियल आदि के

वृक्ष तथा सुअर,

भैंस, गधा, ऊँट आदि। सामान्य

पाप कर्मों के कारण पीपल,

तुलसी, बेल आदि वृक्ष तथा

गाय, घोड़े आदि के शरीर

प्राप्त होते हैं।

उत्कृष्ट मिश्रित कर्मों

(श्रेष्ठ मिश्रित कर्म)

के कारण ऐसे मनुष्य जन्म

लेते हैं, जो निष्काम कर्म

में स्थित होते हैं, जिन्हें सद्गुरु प्राप्त होता है और

जो श्रवण, मनन,

आत्म-ज्ञान और जीवनमुक्ति के

मार्ग से परम मुक्ति प्राप्त

करते हैं। मध्यम मिश्रित कर्मों

के कारण वे मनुष्य जन्म

लेते हैं, जो अपने वर्ण

और आश्रम के अनुसार कर्तव्यों का पालन

करते हैं, परन्तु इन कर्मों

के फलों की कामना भी

रखते हैं। सामान्य मिश्रित कर्मों के परिणामस्वरूप चांडाल, शिकार करने वाले, अत्याचारी और अन्य घृणित

जीवन जीने वाले मनुष्यों का

जन्म होता है।

अतः विवेकवान व्यक्ति को पहले यह विचार

करना चाहिए कि उसके कर्म

किस प्रकार के फल देंगे।

उसे केवल उन्हीं कर्मों को

अपनाना चाहिए जो उसे श्रेष्ठ

मानव जीवन की ओर ले

जाएँ और अंततः आत्मज्ञान के

माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कराएँ।

संदेह: इन तीनों प्रकार के कर्मों को कौन करता है?

स्पष्टीकरण: ये कर्म तीन साधनों (करणों) द्वारा किए जाते हैं— (i) मन (मनस), (ii) वाणी (वाक्), और (iii) शरीर (काय)।

संदेह: संसार में लोग "मैं करता हूँ", "मैं करता हूँ" इस प्रकार के वाक्य कहते हैं। इससे प्रतीत होता है कि 'मैं' जो आत्मा है, वही कर्ता है। तो फिर कर्म का संबंध इन तीन साधनों से कैसे जोड़ा जाता है?

स्पष्टीकरण: आत्मा तो अपरिवर्तनशील, निष्क्रिय और अद्वैत स्वरूप है, इसलिए उसमें कर्तृत्व भाव नहीं हो सकता।

संदेह: फिर ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि आत्मा ही कर्ता है, जबकि कोई अन्य कर्ता दिखाई नहीं देता?

स्पष्टीकरण: आत्मा में कर्तृत्व का बोध केवल अध्यास (अज्ञानजनित भ्रम) के कारण होता है, यह उसका स्वाभाविक गुण नहीं है। यदि यह उसका स्वाभाविक गुण होता, तो लोग यह प्रयास ही न करते कि "मेरे भीतर के कर्तापन के झूठे भाव को वेदांत अध्ययन के द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी।"

संदेह: मान लिया जाए कि कर्तृत्व आत्मा का स्वाभाविक गुण है, तो क्या उसे नष्ट करने का प्रयास नहीं किया जा सकता?

स्पष्टीकरण: नहीं, क्योंकि जो स्वाभाविक होता है, वह व्यक्ति की स्वयं की वास्तविकता होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रकृति को नष्ट करने का प्रयास नहीं करता। यदि आत्मा की मूल प्रकृति नष्ट हो जाए, तो फिर आत्मसाधना का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। यदि जीवन्मुक्त अवस्था (शरीर में रहते हुए मुक्ति) को नकार दिया जाए, तो गुरु-शिष्य परंपरा जैसी संपूर्ण वेदांत परंपरा भी व्यर्थ हो जाएगी। इसके अलावा, श्रुतियों में कहा गया है कि "आत्मा निष्कल (अखंड), निष्क्रिय, शांत, निर्दोष और निर्मल है" (श्वेताश्वतर उपनिषद VI-19)। अतः यह स्पष्ट है कि आत्मा में कर्तृत्व का गुण प्राकृतिक रूप से नहीं है, यह केवल अज्ञानजनित भ्रांति (अध्यास) का परिणाम है।

संदेह: यदि आत्मा स्वप्न और जाग्रत अवस्था में कर्ता प्रतीत होती है, तो क्या यह संभव नहीं है कि गहरी निद्रा (सुषुप्ति) में कर्तृत्व प्रकट न हो, क्योंकि वहां साधनों की अनुपस्थिति होती है? जैसे कोई बढ़ई जब स्नान या भोजन कर रहा होता है, तब उसके औज़ार न होने के कारण कारीगरी प्रकट नहीं होती।

स्पष्टीकरण: ऐसा नहीं है। आत्मा जब पूर्ण रूप से शांत होती है, तब भी कर्तृत्व प्रकट नहीं होता। यह प्रमाणित करता है कि आत्मा में कर्तृत्व का गुण स्वाभाविक रूप से नहीं है, बल्कि यह केवल अध्यास (भ्रम) का परिणाम है।

संदेह: अध्यास (अज्ञानजनित भ्रम) क्या है?

स्पष्टीकरण: अध्यास का अर्थ है किसी वस्तु के गुणों को दूसरी वस्तु में देखना। जैसे जब कोई व्यक्ति नाव में बैठकर नदी में चलता है, तो किनारे के वृक्ष उसे हिलते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ नाव की गति वृक्षों में आरोपित कर दी जाती है और वृक्षों की स्थिरता नाव पर आरोपित कर दी जाती है। इसी प्रकार मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सभी कर्मों को आत्मा में आरोपित कर दिया जाता है, और आत्मा की निष्क्रियता इन साधनों पर आरोपित कर दी जाती है। यह केवल अज्ञान के कारण होता है। अतः यह समझना चाहिए कि आत्मा में कर्तृत्व की कल्पना केवल अध्यास का परिणाम है।

संदेह: यदि कर्म के साधन (मन, वाणी, शरीर) जड़ और अचेतन हैं, तो उनमें कर्तृत्व (कर्तापन) कैसे हो सकता है? यदि वे स्वयं कर्ता होते, तो उन्हें भी क्रियाशील करने के लिए अन्य साधनों की आवश्यकता होती। यदि ऐसा है, तो वे अन्य साधन क्या हैं?

स्पष्टीकरण: यह आवश्यक नहीं है कि जड़ साधनों को सक्रिय करने के लिए अन्य साधनों की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए, हवा और बाढ़ जैसी जड़ शक्तियाँ बिना किसी अन्य बाहरी साधन के वृक्षों को उखाड़कर दूर ले जाती हैं। इसी प्रकार, मन, वाणी और शरीर बिना किसी अन्य साधन के कर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं।

संदेह: मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए कर्म कौन-कौन से होते हैं?

स्पष्टीकरण:

● मन के पुण्य कर्म: सत्कल्प, उच्च आध्यात्मिक विचार, परलोक चिंतन आदि।

● मन के पाप कर्म: विषयासक्ति, दूसरों के प्रति द्वेष, शास्त्रों पर संदेह, पाप-पुण्य में भेद न मानना आदि।

● मन के मिश्रित कर्म: सत्कर्मों के साथ-साथ सांसारिक सुख की इच्छा रखना।

● वाणी के पुण्य कर्म: वेदों का अध्ययन, जप, सत्संग, सत्य वचन, मधुर और विनम्र वाणी आदि।

● वाणी के पाप कर्म: झूठ, निंदा, कठोर वचन, निरर्थक बातें करना आदि।

● वाणी के मिश्रित कर्म: पूजा-पाठ के दौरान सांसारिक विषयों पर चर्चा करना।

● शरीर के पुण्य कर्म: तीर्थ स्नान, गुरु और देवताओं को प्रणाम, समाज-सेवा आदि।

● शरीर के पाप कर्म: हिंसा, चोरी, व्यभिचार, बुरे लोगों की संगति आदि।

● शरीर के मिश्रित कर्म: धर्मार्थ कार्य के लिए अन्यायपूर्ण साधनों का उपयोग करना।

इन तीनों प्रकार के कर्मों का गहराई से विचार किया जाना चाहिए।

संदेह: ऐसे जिज्ञासा करने का क्या लाभ है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण:

इस प्रकार की जिज्ञासा का

परिणाम दो प्रकार का होता

है— (i) मुख्य

फल और (ii) अवांतर फल। जैसा

कि पहले कहा गया है,

तीन प्रकार के कर्म केवल

तीन साधनों (मन,

वाणी और शरीर)

द्वारा किए जाते हैं। आत्मा

इनसे अछूती होती है और

आकाश की भांति विभाजन रहित

होती है। यह स्वयं चेतना-स्वरूप है। इसलिए

यह किसी भी प्रकार के

कर्म की कर्ता नहीं हो

सकती, जैसा कि शास्त्रों में

कहा गया है:

"जो आत्मा स्वप्न में अनुभव

करता है, जाग्रत अवस्था में

भोगता है, फिर भी अपने

शाश्वत स्वरूप में स्थित रहता

है, वही वास्तविक आत्मा है।"

इसका तात्पर्य यह है कि

आत्मा न तो किसी कर्म

से प्रभावित होती है और

न ही किसी प्रकार का

कार्य करती है। जब यह

समझ लिया जाता है कि

"चिदाकाशस्वरूप आत्मा

किसी भी कर्म से स्पर्श

नहीं करती", तब व्यक्ति सभी

शंकाओं को त्यागकर गहन शांति और संतोष

प्राप्त करता है। यही इसका

मुख्य लाभ है।

इसके अतिरिक्त, ब्रह्म-ज्ञान प्राप्ति के

बाद भी व्यक्ति को अपने तीन साधनों

(मन, वाणी, शरीर)

को पुण्य कर्मों में लगाना

चाहिए। यदि यह संभव न

हो, तो कम से कम

मिश्रित कर्म करने चाहिए, किंतु पाप कर्मों की

ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए।

इस प्रकार जीवन के इस

नियम को समझकर उसमें स्थित

रहना ही इस जिज्ञासा का

द्वितीयक लाभ है। इसे एक

उदाहरण से समझ सकते हैं—

जैसे केले के वृक्ष को

उगाने वाले व्यक्ति के लिए उसका फल

मुख्य लाभ होता है, जबकि उसके पत्ते, फूल आदि गौण लाभ

होते हैं।

संदेह: क्या ज्ञानी पुरुष वास्तव में कर्मों से अछूते होते हैं, जैसे जल से कमल पत्र? यदि यह सिद्ध हो गया है कि वे अकर्ता (कर्तृत्व से रहित) हैं और केवल साक्षी मात्र हैं, तो फिर उनके लिए भी पुण्य कर्म करने का नियम क्यों आवश्यक बताया गया है?

स्पष्टीकरण: हाँ, इसमें कोई संदेह

नहीं कि ज्ञानी पुरुष को

कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती,

और वे किसी भी कर्म

के कर्ता नहीं होते। फिर

भी, ज्ञानी पुरुष चार प्रकार

के होते हैं—

(i) ब्रह्मवित (ब्रह्म को जानने वाला),

(ii) ब्रह्मविद्वर (श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी), (iii) ब्रह्मविद्वरियन (अधिक श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी) और

(iv) ब्रह्मविद्वरिष्ठ (सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी)। इनमें

से केवल ब्रह्मविद्वरिष्ठ ही विदेहमुक्त होते हैं,

अर्थात वे पूर्ण रूप से

चित्तवृत्तियों से

मुक्त होते हैं। उनके लिए

किसी भी प्रकार के नियम-निषेध लागू नहीं

होते।

शेष तीन प्रकार के ज्ञानी

पुरुष, यद्यपि वे भी नियमों

से परे होते हैं, फिर भी वे उचित

आचरण का पालन करते हैं।

क्योंकि वे अभी भी मानसिक

वृत्तियों से पूर्णतः मुक्त नहीं हुए होते,

संसार में क्रियाशील रहते हैं और लोक

कल्याण के कार्यों में संलग्न होते हैं।

अतः वे समाज में एक

आदर्श प्रस्तुत करने हेतु पुण्य

कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। परंतु आध्यात्मिक साधकों के

मध्य वे सभी कर्मों का

त्याग करके केवल ज्ञान की

सर्वोच्चता की घोषणा करते हैं:

"ब्रह्म सत्यं,

अन्यत् सर्वं असत्यं"—"केवल ब्रह्म ही

सत्य है, बाकी सब मिथ्या

है।"

अतः यह स्पष्ट है कि

कर्तृत्व केवल मन,

वाणी और शरीर में स्थित

होता है, न कि आत्मा

में।

संदेह: क्या ये तीन साधन (मन, वाणी, शरीर) स्वयं ही कार्य करते हैं या कोई बाहरी शक्ति इन्हें प्रेरित करती है?

स्पष्टीकरण: गहन विचार करने पर ज्ञात होता है कि ये साधन स्वयं नहीं चलते, बल्कि राग और द्वेष जैसी भावनाओं के प्रभाव में कार्य करते हैं। अनुभव द्वारा भी इसे समझा जा सकता है— जब राग, द्वेष आदि की भावना उत्पन्न होती है, तो ये साधन कार्य करते हैं, और जब ऐसी भावनाएँ नहीं होतीं, तो वे निष्क्रिय रहते हैं।

संदेह: जब लोग कहते हैं, "मैं मंदिर बनवा रहा हूँ", "मैं तालाब खुदवा रहा हूँ", तो क्या यह प्रमाणित नहीं होता कि आत्मा प्रेरक कर्ता है, भले ही वह प्रत्यक्ष कर्ता न हो?

स्पष्टीकरण: नहीं। आत्मा चूँकि अपरिवर्तनशील है, इसलिए वह कर्मों की प्रेरक शक्ति नहीं हो सकती।

संदेह: फिर आत्मा में यह कर्तृत्व का भाव कैसे प्रतीत होता है?

स्पष्टीकरण:

यह केवल भ्रम

(मिथ्या धारणा) के कारण होता

है। जैसे जब लाल जवा

पुष्प का प्रतिबिंब एक स्वच्छ स्फटिक में

पड़ता है, तो देखने में

लगता है कि स्फटिक स्वयं

लाल रंग का हो गया

है, वैसे ही राग-द्वेष आदि के कारण

उत्पन्न होने वाले कर्म आत्मा

में आरोपित कर दिए जाते

हैं। यदि आत्मा में कर्तृत्व का गुण

स्वाभाविक होता, तो कोई भी

व्यक्ति इसे समाप्त करने का

प्रयास न करता। जो स्वाभाविक होता है,

वही वास्तविकता होती है, और यदि उस स्वाभाविकता का नाश

किया जाए, तो स्वयं की

वास्तविकता भी नष्ट हो जाएगी।

यदि आत्मा का कर्तृत्व स्वाभाविक होता, तो शास्त्रों में कहा गया यह

वचन— "अदृश्यं,

अग्रह्यं, अलक्षणं, अचिन्त्यम्, अव्यपदेश्यम्, एकात्मप्रत्ययसारं, प्रपंचोपशमं, शान्तं, शिवं, अद्वैतं"

(माण्डूक्य उपनिषद् 7)— कि आत्मा असंग,

अकर्ता और निर्लेप है, असत्य सिद्ध हो

जाता। इसके अतिरिक्त, यदि आत्मा

की प्रेरक शक्ति स्वाभाविक होती,

तो मुक्ति भी किसी कर्म

का परिणाम होती,

और यदि मुक्ति कर्म का

परिणाम होती, तो वह भी

नष्ट होने योग्य होती। किंतु

ऐसा नहीं है। अतः आत्मा

का प्रेरक होना उसकी स्वाभाविक प्रकृति नहीं,

बल्कि केवल बाहरी संयोग (अविद्या) के कारण प्रतीत

होता है।

संदेह: केवल यह देखकर कि गहरी निद्रा (सुषुप्ति) में कर्तृत्व नहीं पाया जाता, क्या यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि आत्मा प्रेरक नहीं है? उदाहरण के लिए, एक शिक्षक में उसकी शिक्षण क्षमता बनी रहती है, भले ही वह विद्यार्थियों के अनुपस्थित होने पर शिक्षण न कर रहा हो। उसी प्रकार, आत्मा में प्रेरक शक्ति बनी रहती होगी, परंतु निद्रा में केवल साधनों के अभाव के कारण वह दिखाई नहीं देती। क्या यह तर्क उचित नहीं है?

स्पष्टीकरण:

यदि यह तर्क स्वीकार कर

लिया जाए, तो निष्क्रियता, तटस्थता आदि जैसी अवस्थाओं में, जो जाग्रत अवस्था में

ही होती हैं,

आत्मा को प्रेरक शक्ति के

रूप में कार्यरत रहना चाहिए,

क्योंकि उन अवस्थाओं में भी आत्मा अपने

साधनों से जुड़ी रहती है।

किंतु ऐसा नहीं होता। अतः

यह सिद्ध होता है कि

आत्मा की प्रेरक शक्ति केवल

बाह्य कारणों से उत्पन्न हुई

एक कल्पना मात्र है, न कि उसकी मूल

प्रकृति।

इस सिद्धांत को और अधिक

स्पष्ट करने के लिए एक

उदाहरण लेते हैं—

जब एक लोहे की छड़

को लाल गरम किया जाता

है, तो उसमें आग के

गुण (गर्मी और प्रकाश) आ जाते हैं, और आग में लोहे

के गुण (ठोसता)

का आरोप हो जाता है।

यह गुणों का आपसी स्थानांतरण है। इसी

प्रकार, आत्मा में कर्तृत्व का

आरोप राग, द्वेष आदि के

कारण होता है,

और राग-द्वेष आदि में

आत्मा की निर्लेपता का आरोप हो जाता

है। यह केवल अज्ञान (अविद्या) के कारण होने

वाली गलत धारणा है।

संदेह: फिर निष्क्रिय राग और द्वेष कैसे कर्म का कारण बन सकते हैं? क्या यह कहना उचित होगा कि एक मिट्टी का घड़ा दूसरे घड़े को क्रियाशील बना सकता है?

स्पष्टीकरण: यह सच है कि राग और द्वेष स्वयं जड़ (निष्क्रिय) हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब जड़ पदार्थ अन्य तत्वों के संपर्क में आते हैं, तो वे क्रियाशील हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आग अपने आप में जड़ है, लेकिन जब यह गंधक और लकड़ी के कोयले के मिश्रण से बने बारूद के संपर्क में आती है, तो यह इतनी तीव्र गति से गोलियां दाग सकती है कि दूर स्थित सेनाओं को नष्ट कर दे। इसी प्रकार, एक मृत शरीर स्वयं जड़ होते हुए भी अपने रिश्तेदारों को उसकी अंतिम क्रियाएँ करने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह, राग-द्वेष आदि, यद्यपि जड़ हैं, फिर भी वे प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं।

संदेह: फिर शास्त्रों में जो यह कहा गया है कि "आत्मा इंद्रियों का स्वामी और सभी प्राणियों में आंतरिक शासक है", इसका क्या अर्थ है?

स्पष्टीकरण: जैसे सूर्य मात्र अपनी उपस्थिति से संसार के सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कार्यों को संपन्न होने देता है, लेकिन स्वयं उन कार्यों से अप्रभावित रहता है, वैसे ही आत्मा भी है। जैसे चुम्बक की उपस्थिति मात्र से लोहे को गति मिलती है, लेकिन स्वयं चुम्बक उस गति से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार सभी प्राणियों के कर्म आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा सदा पवित्र और अपरिवर्तनशील बनी रहती है।

संदेह: यदि गुरु द्वारा आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट रूप से बताया जाता है, तो भी शिष्य के मन में दृढ़ विश्वास क्यों नहीं उत्पन्न होता?

स्पष्टीकरण: यह तीन प्रकार की

बाधाओं (प्रतिबंधकों) के कारण होता

है— (i) संशय

भावना (संदेह), (ii) असंभवता भावना (असंभव लगना), और (iii) विपरीत भावना (उल्टा अनुभव होना)। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार

(जनेऊ धारण करना)

का उल्लेख ऋग्वेद में अलग-अलग तरीकों से

किया गया है,

वैसे ही विभिन्न शास्त्रों में अद्वैत आत्मा

के बारे में विभिन्न प्रकार

की व्याख्याएँ दी गई हैं।

यदि कोई व्यक्ति यह संदेह करता है

कि "क्या

आत्मा एक है या अनेक?",

तो यह संशय भावना कहलाती

है। इस संदेह को दूर

करने के लिए बार-बार शास्त्रों के श्रवण

(सुनने) की आवश्यकता होती है। लेकिन यह

प्रक्रिया केवल एक प्रकार के

संदेह, जिसे प्रमाणगत संशय कहते हैं, को नष्ट कर सकती

है।

श्रवण करने के बाद व्यक्ति

इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता

है कि "सभी वेदांत ग्रंथ

एक ही अद्वैत ब्रह्म की