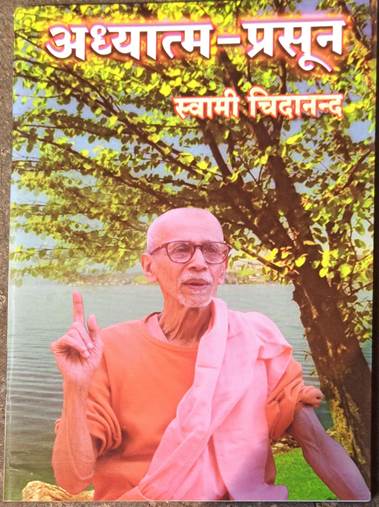

अध्यात्म-प्रसून

श्री स्वामी चिदानन्द

अनुवादिका

श्रीमती गुलशन सचदेव

प्रकाशक

द डिवाइन लाइफ सोसायटी

पत्रालय : शिवानन्दनगर-२४९ १९२

जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत

www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org

प्रथम हिन्दी संस्करण : १९८५

तृतीय हिन्दी संस्करण : २०१६

(५०० प्रतियाँ)

© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी

HC 1

PRICE: 35/-

'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए

स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त

फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पो. शिवानन्दनगर-२४९ १९२,

जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड' में मुद्रित।

For online orders and Catalogue visit: disbooks.org

प्रकाशकीय

पूज्य श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज की षष्ट्यब्दपूर्ति के अवसर पर प्रकाशित दश लघु पुस्तिकाओं से संकलित उनके लेख इस पुस्तक में प्रस्तुत किये गये हैं। ये लेख ऐसे अध्यात्म-प्रसून के समान हैं, जिनकी सुगन्धि कभी कम नहीं होती तथा जिनका सौन्दर्य कभी बासी नहीं पड़ता।

अज्ञान से उत्पन्न भ्रान्तियों ने मानव-जीवन में कई प्रकार की दुर्गन्ध फैला रखी है। यदि आध्यात्मिक साधक इन आध्यात्मिक प्रसूनों से मार्ग-निर्देशन प्राप्त करेंगे, तो उनका साधना-पथ सदैव सुवासित ही रहेगा।

इन लेखों में जिन विषयों का निरूपण किया गया है, वे विभिन्न पृष्ठभूमियों के समस्त साधकों के लिए उपयोगी हैं। उनकी विश्वजनीन विषय-सामग्री सभी साधकों की अमूल्य सम्पत्ति है।

आशा है, साधक गण इनका स्वाध्याय तथा इन पर मनन-चिन्तन करके अध्यात्म-निश्रयणी पर निर्बाध रूप से ऊर्ध्वगमन कर सकेंगे।

११-९-१९८५ -द डिवाइन लाइफ सोसायटी

विश्व-प्रार्थना

(स्वामी शिवानन्द सरस्वती)

ओ प्रेम-सिन्धु, करुणा-सागर!

तुम परम पूज्य परमेश्वर हो।

साष्टांग प्रणत हम हैं प्रभुवर!

करते हैं नमस्कार तुमको ।

सच्चिदानन्द तुम हो भगवन्!

सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भी हो।

कण-कण में करते हो निवास।

तुम परम शक्ति के आगर हो।

ऐसा दो हमको हृदय प्रभो!

करुणा-पूरित, उदार जो हो।

समदृष्टि, सन्तुलित मन,

विवेक, प्रज्ञा, निष्ठा, श्रद्धा भी दो।

ओ दीनबन्धु ! दे दो ऐसी

आध्यात्मिक आन्तर शक्ति हमें,

जो मन पर अंकुश रख पाये,

औ' प्रलोभनों को नष्ट करे।

ईर्ष्या, कामुकता, लोभ, घृणा,

अस्मिता, क्रोध से मुक्त करो।

औ' दिव्य गुणों का प्रकाश,

हम सबके अन्तस् में भर दो।

सब नामों में, सब रूपों में

प्रभु दर्शन करें तुम्हारा हम।

इन सबकी सेवा के द्वारा

कर सकें तुम्हारी सेवा हम

हम प्रतिपल तुमको याद करें,

औ' गीत तुम्हारे ही गायें!

मुँह पर हो नाम तुम्हारा ही,

सर्वदा निवास करें तुममें।

शान्ति-प्रार्थना

(सेंट फ्रांसिस आफ अस्सिसी)

बनूँ मैं शान्तिदूत तेरा

घृणा के कण्टक दूर करूँ,

प्रेम के फूल वहाँ बोऊँ।

जहाँ हिंसा हो, क्षमा करूँ।

जहाँ हो फूट, ऐक्य लाऊँ।

जहाँ विभ्रम-सन्देह रहें,

आस्था का सन्देशा दूँ।

ज्योति से तम को नष्ट करूँ।

बाँट कर सुख, दुःख दूर करूँ।

क्षमा करने से मिलती क्षमा।

प्राप्त होता कुछ दे कर ही।

छिपा शाश्वत जीवन का बीज,

मृत्यु के आलिंगन में ही।

अतः मैं कभी नहीं सोचूँ

कि कोई मुझे समझ पाये,

कि कोई मुझको धीरज दे,

कि कोई मुझको प्यार करे।

मुझे सुख-शान्ति मिले इसमें

कि मैं ही सबको समझ सकूँ,

दूसरों को मैं धीरज दूँ,

दूसरों को मैं प्यार करूँ।

|

सत्य, पवित्रता और साधुता, सरलता और विनम्रता, शुद्ध आचरण और शुद्ध चरित्र एवं मनोनिग्रह और निष्कामता पर आधारित दिव्य जीवन का ईश्वर ही लक्ष्य है। अपने इस लक्ष्य को दृष्टिपथ पर रखते हुए मनुष्य अपने विहित कर्तव्यों का भी पालन करता रहता है। इस लक्ष्य के प्रति सतत जागरूक रह कर श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का स्मरण करते हुए, प्रत्येक वस्तु में उनका दर्शन करते हुए और भक्तिभाव से अपने सभी कार्यों को सम्पन्न करते हुए आप निःस्वार्थता और सेवा, भक्ति और उपासना, धारणा और ध्यान एवं निरन्तर आत्म-जिज्ञासा द्वारा अपना विकास कीजिए और इसके साथ ही दैवी अनुभव तथा आत्म- साक्षात्कार की महिमामयी भागवत चेतना की अवस्था की उपलब्धि में स्वयं को कृतार्थ कीजिए।

-स्वामी चिदानन्द |

अनुक्रमणिका

४. स्वाध्याय का मनोवैज्ञानिक प्रभाव

७. श्रीमद्भागवत में भक्ति का स्वरूप

१. महामन्त्र

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।।

नाम की महिमा एवं दिव्य शब्द की शक्ति विश्व के सभी धर्मों में सुविख्यात है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि हिन्दू-धर्म में दिव्य नाम की परिवर्तनकारी एवं दिव्यता की ओर ले जाने वाली शक्ति में प्रगाढ़ श्रद्धा, विशेषकर नाम-महिमा की परम्परा को, इतना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है कि दिव्यता (आध्यात्मिकता) की प्राप्ति हेतु यह विधि स्वयं में ही सम्पूर्ण है, ऐसा माना जाता है। महत्त्वपूर्ण योग-मार्गों (ज्ञान, कर्म, राज एवं भक्ति-योग) के अतिरिक्त जप-योग- दिव्य नाम-का अभ्यास भी निश्चय ही एक योग है।

अतएव, 'मन्त्र' एक अक्षर-समूह ही है जो वैज्ञानिक रूप से सूत्रबद्ध तथा निरन्तर उच्चारण (जप) द्वारा शक्तिमान् किया जाता है; जिस रूप में यह दिव्य नाद पूर्णतः सचेतन कर दिया गया है। यह नाद का एक प्रतीक है। इस भाँति नाद एक विशेष नाद-सूत्र प्रस्तुत करने वाला नाद-प्रतीकों का एक समूह है। इसका बोध आत्म-साक्षात्कार-प्राप्त ऋषिर्यों ने प्रगाढ़ आध्यात्मिक ध्यान के अनुभव में अन्तर्ज्ञान द्वारा प्राप्त किया है। ये प्रतीक मन्त्रोपदेश द्वारा अधिकारी साधकों को दिये गये जो अब अपने जीवन में पवित्रकृत संकल्प, दृढ़ निश्चय एवं विश्वास से उस अनुभव को सजीव करते हैं जिसे उनके ऋषि गुरु ने प्राप्त किया था। मन्त्र में और मन्त्र के द्वारा उन्होंने स्व-जीवन में चेतना को अपने पूर्ण वैभव के साथ उदित होते अनुभव किया है और अन्त में यह चेतना उनमें ऐसे व्याप्त हो जाती है कि वे उस चेतना के साथ एक हो जाते हैं।

आत्म-विज्ञान ने नाद को ही ब्रह्म-प्राप्ति का प्रथम एवं सर्वोच्च तत्त्व माना है तथा इसकी संकल्पना उस परम सत्ता के प्रथम प्रादुर्भाव अथवा प्रथम सम्बोध्य अभिव्यक्ति के रूप में की है जो अनिर्वचनीय तथा ऐन्द्रिक तथा इन्द्रियातीत साधनों से असंलक्ष्य है-"यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" (गीता)। ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्ति अर्थात् नाद-ब्रह्म के द्वारा बीजातीत सत्ता की प्राप्ति हेतु नाम एक अपरोक्ष साधन है। ऋषि लोग आद्य-नाद को प्रायः ब्रह्म के समकक्ष ही समझते हैं। नाम उस नाद-तत्त्व से ही अपनी शक्ति प्राप्त करता है जिससे उसका गठन होता है।

पुरातन काल में सामान्य जीवन-रीति इस प्रकार थी कि लोगों के पास शास्त्र-प्रतिपादित नियम एवं आचार का दृढ़तापूर्वक पालन करने तथा मन्त्र-साधना के अभ्यास में दृढ़ संकल्प से प्रवृत्त होने के लिए पर्याप्त समय, योग्यता एवं दीर्घायु थी; किन्तु इस कलियुग में पूरा ढाँचा ही बदल गया है। आज मानव अल्पजीवी है। उसकी संकल्प-शक्ति क्षीण है। उसकी शारीरिक शक्तियाँ अतीत काल के पूर्वजों की अपेक्षा अत्यन्त सीमित एवं न्यून हैं। अपने जीवन के पोषण हेतु वह भोजन पर बुरी तरह निर्भर है। इस भोजन के लिए उसे अकाल, सूखा, बाढ़, महामारी एवं अभाव से पीड़ित संसार में अहर्निश श्रम करना पड़ता है। उसे अवकाश कहाँ है? उसमें सामर्थ्य कहाँ है? मन एवं इन्द्रियों का दास होने के कारण वह असहाय रूप से भौतिक संसार के मायावी अथच प्रलोभनकारी इषियों के भँवर में इधर से उधर भटकता रहता है।

प्राचीन काल के तत्त्वज्ञानी और करुणापूर्ण ऋषियों ने, जो त्रिकालदर्शी थे, जिन्हें भूत, वर्तमान एवं भविष्य का ज्ञान था, कलियुग के आगमन के साथ यहाँ पर व्याप्त होने वाली अवस्थाओं का अवलोकन कर लिया था। वे करुणा से द्रवित हो गये।

यदि हम इस बात पर तनिक विचार करें कि ऋषि नारद के निम्नांकित साभिप्राय प्रश्न करने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने स्वयं महामन्त्र तथा उसकी विधि का प्रतिपादन किया था तो आधुनिक युग के लिए उसकी अद्भुत उपयोगिता सहज ही अनुभव की जा सकती है। नारद ने प्रश्न किया : "भगवन्! कलियुग में लोग धर्म-भाव-रहित हैं, उनमें योग की क्षमता नहीं है, वे अधिकारहीन हैं, पूर्णतया सद्गुणों से रहित हैं, दोष-युक्त हैं, किसी भी आचार-विधि का अनुसरण करने में समर्थ नहीं हैं। ऐसी दशा में जब कि समस्त मानव इतने अधोपतन की अवस्था में हैं, भगवत्साक्षात्कार कैसे हो सकता है? जीव को जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त करने का उपाय क्या है? इस कष्ट के चक्र से कैसे बचा जाये ?" इस सीधे तथा प्रसंगोचित प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा : "यह विधि है। महामन्त्र का कीर्तन करो। इस महामन्त्र के कीर्तन में निरन्तर मग्न हो जाओ। इसके लिए कोई नियम नहीं है। इसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। इसे सभी गा सकते हैं। यह ऐसा मन्त्र है जो अन्य किसी भी योग-मार्ग द्वारा प्राप्य भगवत्साक्षात्कार अथवा समाधि की उच्चावस्था को प्राप्त कराता है।"

मन्त्र-सिद्धि के दो मूल मार्ग हैं। इन दोनों में ही श्रद्धा एक उभयनिष्ठ विषय है। अन्तर केवल इतना ही है कि एक तो शुद्ध रहस्यमय अभिगम है जिसमें दीक्षित साधक यह जान लेता है कि यह एक रहस्यपूर्ण दिव्य सूत्र है जिसका जप करने पर वह अन्तत: भागवत चेतना को प्राप्त करायेगा। इसे जान लेने पर वह अपना दृढ़ निश्चय एवं अपनी संकल्प-शक्ति मन्त्र पर ही प्रवृत्त करता है और इस प्रथमोक्त संकल्प के साथ वह साधना आरम्भ करता है। इसमें 'इच्छा' का अंश होता है। अन्ततः इस इच्छा-शक्ति के परिणामस्वरूप एवं निरन्तर तथा अटूट मन्त्र जप के फलस्वरूप वह आत्म-साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। विद्यारण्य एवं समर्थ रामदास जैसे साधकों ने एवंविध मन्त्र-सिद्धि प्राप्त की थी।

दूसरा मार्ग शुद्ध श्रद्धा एवं भक्ति का है। यह भाव-प्रधान है। साधक मन्त्र-सिद्धि के विज्ञान तथा यथार्थ विधि पर अधिक निर्भर नहीं करता; प्रत्युत् यह लगभग उसके भाव की ही आत्मीयता होती है जो मन्त्र को शीघ्र पूर्ण चेतन रूप में प्रस्फुटित करती है। यहाँ भक्त अपनी इच्छा-शक्ति पर अधिक निर्भर नहीं करता; प्रत्युत् अपने हृदय के भाव, भाव की गहनता एवं प्रेम पर निर्भर करता है। भगवान् के लिए उसके अन्तःकरण में इतना प्रेम होता है कि वह कहता है- "प्रभु के मधुर नाम के उच्चारण मात्र से मेरे समस्त पाप क्षण-भर में जल जायेंगे और मुझे परम मोक्ष की प्राप्ति हो जायेगी।" भारत के उत्तरकालीन अधिकतर कवि-सन्तों का कुछ ऐसा ही विश्वास था।

एक कथा है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने असाध्य रोग से मुक्त होने के लिए सन्त कबीर तक पहुँचना चाहता था। लोगों का विश्वास था कि कबीर की केवल प्रार्थना अथवा इच्छा ही रोगहर है। कबीर घर में नहीं थे। उनका लड़का कमालदास वहाँ था। आध्यात्मिक सिद्धियों में कमालदास अपने पिता से लेशमात्र भी कम न था। जब पीड़ित व्यक्ति उसके पास पहुँचा तो कमाल ने कहा- "तीन बार राम-नाम बोलो, तुम ठीक हो जाओगे।" उस व्यक्ति ने विश्वास से ऐसा किया और तत्काल ही रोगमुक्ति का चमत्कार हो गया। व्यक्ति प्रसन्नचित्त विदा हो गया। कबीरदास के आने पर कमालदास ने दिव्य नाम के अद्भुत चमत्कार की सारी कहानी अपने पिता को सुनायी। कबीर बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने लड़के को फटकारा- "तुम मेरे पुत्र कहलाने योग्य नहीं हो; क्योंकि तुममें विश्वास की कमी है। व्यक्ति को उसके दुःख से मुक्त करने के लिए जब भगवन्नाम का एक बार उच्चारण ही पर्याप्त था तो उससे तीन बार बुलवाने की क्या आवश्यकता थी?" यह कथा हमें केवल यह बोध कराने के लिए है कि कितने गहन विश्वास और भाव के साथ भक्त की दिव्य नाम तक पहुँच थी। महामन्त्र षोडश दिव्य नामों से युक्त है-

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।।

वर्तमान युग में रहने वाले हम लोगों के लिए इस मन्त्र का महत्त्व एवं महिमा इस तथ्य में निहित है। इस युग में मानवता की स्थिति पर दयापूर्वक विचार करते हुए यह मन्त्र अन्य मन्त्रों में पालनीय सभी नियमों, विधि-विधानों, बन्धनों एवं व्रतों से मुक्त है। यह महामन्त्र वैश्विक मन्त्र है जिसका कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में इच्छानुसार अभ्यास कर सकता है। महामन्त्र मानो जयघोष करता है-"हे मानव, उठो । तुम निराश क्यों होते हो ? मेरे रहते तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी। तुम्हारे लिए आशा सदा वर्तमान है। मैं तुम्हें सफलता, ऐश्वर्य, सुख, परम मोक्ष एवं आनन्द प्रदान करूँगा।"

हमारे लिए इस अनुपम स्वरूप वाले महामन्त्र का अर्थ क्या है? इसका आशय है—यह एक ऐसा मन्त्र है जो सबका समान रूप से मित्र है, सबका समान रूप से उद्धारक है तथा जिसका उच्चारण पुरुष हो या स्त्री, वृद्ध हो अथवा युवा, उच्च हो या निम्न-सभी कर सकते हैं। इसमें लिंग, जाति, धर्म, वर्ण अथवा राष्ट्रीयता का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस महामन्त्र का जप दिवस हो या रात्रि, प्रातः हो या सायं, गोधूलि हो या मध्याह्न-किसी भी समय किया जा सकता है। किसी भी कार्य में संलग्न रह कर आप इसका अभ्यास एवं जप कर सकते हैं। यह महामन्त्र हर समय सब पर समान रूप से अपने आशीर्वाद की वृष्टि करता तथा सुख एवं आनन्द प्रदान करता है। अतएव, सोलह नाम वाले इस दिव्य मन्त्र का उच्चारण (जप) आज ही से आरम्भ कर दीजिए, इसे नियमपूर्वक कीजिए, पूर्ण विश्वास तथा भक्ति से कीजिए। इसका पाठ कीजिए या इसे मधुर स्वर में गाइए। मैं आपसे करबद्ध हो कर प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रतिदिन नियमपूर्वक इस मन्त्र का गान करें। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मांगल्य, अभ्युदय एवं सफलता प्राप्त होगी। आप ज्ञान, शक्ति, शान्ति, प्रचुर सुख एवं मोक्ष को प्राप्त करेंगे!

२. सत्संग की महिमा

यदि आत्म-चेतना के उन्मीलन हेतु सत्संग ही परम कारण है तो गुरु के समीप आने वाले प्रत्येक साधक को अपनी साधना में अध्यात्म-पथ पर एक ही प्रकार का प्रकाश तथा फल क्यों नहीं प्राप्त होता? भगवान् कृष्ण ने द्वापर युग में अवतरित हो कर अलौकिक भागवत जीवन यापन किया। वे भगवान् के प्रकट रूप थे। जो लोग उनके साथ निरन्तर विचरण करते रहे, जिनके संग वे रहे, जिनके साथ वे वार्ता तथा व्यवहार करते रहे, उनमें से कुछ ऐसे थे जो उनके भागवत स्वरूप से परिचित थे। वे भाग्यशाली बने। कुछ ऐसे भी थे जो अपरिवर्तित रहे, वे श्रीकृष्ण जी के द्वारा विरचित महायुद्ध में विनष्ट हो गये। यह अद्भुत वस्तु क्या है? एक शब्द में, यह वस्तु उपगमन है, जीव का उपगमन। यही इस तथ्य का निर्णायक है कि जिज्ञासु का सत्संग साक्षात्कार में सफल हो जाता है अथवा अफलप्रद हो व्यर्थ हो जाता है। कारण, कौरव जब कृष्ण के पास पहुँचे तो उनकी पहुँच दोषदृष्टिपूर्ण थी। भगवान् के सभी गुणों के प्रति वे अन्धे बन गये थे। उनकी सम्पूर्ण दृष्टि आभासमान दोषों पर ही केन्द्रित थी। व्यास भगवान् महाभारत की एक घटना द्वारा दुर्योधन एवं युधिष्ठिर के व्यक्तित्व की आन्तर-रचना को युगपत् प्रकट करते हैं।

भगवान् कृष्ण ने इन दोनों को एक कार्य के लिए प्रेषित किया। उन्होंने यधिष्ठिर को जो कार्य सौंपा, वह था- "तुम जाओ और एक ऐसे व्यक्ति को खोजने का प्रयत्न करो जो सर्वशः गुणरहित हो, सर्वथा दोषपूर्ण हो।" भगवान् ने दुर्योधन को अलग बुला कर कहा- "तुम एक ऐसे व्यक्ति को ढूँढ़ने का यत्न करो जो गुणों से पूर्ण हो, जिसमें कोई भी दोष न हो।" दोनों ने ही अपने-अपने कार्य हेतु प्रस्थान किया। कुछ कालोपरान्त दोनों ही श्रीकृष्ण के पास लौट आये और उनसे पृथक् पृथक् मिले। श्रीकृष्ण ने दुर्योधन से पूछा- "क्या तुम आ गये? क्या किसी व्यक्ति को अपने साथ लाये ? जिस व्यक्ति को खोजने निकले थे, वह कहाँ है?" उत्तर पर जरा ध्यान दीजिए। दुर्योधन ने कहा- "मैंने ऐसे व्यक्ति को यथासम्भव खोजने का प्रयास किया जो सर्वगुणसम्पन्न हो, जिसमें कोई भी दोष न हो। मैंने यथाशक्य प्रयत्न किया, सर्वत्र गया; परन्तु निर्दोष व्यक्ति मुझे कोई नहीं मिला। सभी अवगुणों से ओत-प्रोत हैं। किसी में यदि एक गुण है तो अनेक अवगुण हैं। पर्याप्त खोज के पश्चात् मैंने यही पाया कि सर्वथा निर्दोष व्यक्ति मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। मैं ही वह व्यक्ति हूँ, अतः मैं आपके पास आया हूँ। आपको मुझसे जो भी प्रयोजन हो, पूर्ण कीजिए।" श्रीकृष्ण मुस्करा कर बोले-"बहुत अच्छा एक सर्वगुणसम्पन्न तथा सर्वथा निर्दोष व्यक्ति को देख कर मुझे वास्तव में प्रसन्नता हुई है।"

युधिष्ठिर के आने पर श्रीकृष्ण ने पूछा- "तुम्हारा व्यक्ति कहाँ है?" युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया, वह अमर हो गया। इससे उनके व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। उन्होंने कहा- 'भगवन्, ऐसा मनुष्य जो निकृष्ट दुराचारी है, जिसे संसार घोर पापी कहता है, उसमें भी अनुकरणीय गुण पाये जाते हैं, अच्छे लक्षण हैं। अतएव यथासम्भव प्रयत्न करने पर भी मैं अवगुणों से पूर्ण व्यक्ति को नहीं खोज सका। प्रत्येक में कोई-न-कोई सद्गुण है। सर्वथा दोषयुक्त व्यक्ति ढूँढ़ निकालना असम्भव है। मैंने आत्म-विश्लेषण किया तो पता चला कि मुझमें इतने अवगुण, अपूर्णताएँ और दुर्व्यसन हैं कि मैं अपने से अधिक उपयुक्त व्यक्ति उपस्थित करने के लिए पा न सका। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसमें आपकी दी हुई परिभाषा पूरी उतरती है। अतः मैंने स्वयं को आपके समक्ष उपस्थित किया है।" उपगमन की ये दो विधियाँ हैं। युधिष्ठिर का उपगमन एक ऐसे जिज्ञासु की भाँति था जिसकी दोष-दृष्टि का लक्ष्य बाह्य न हो कर अन्तरावलोकन का होता है। दोष निकालने की प्रवृत्ति मानव-प्रकृति में वास करने वाला सर्वाधिक विनाशक कीट है। परन्तु साधकों की एक अपनी ही कोटि होती है। सत्संग से लाभान्वित होने के लिए महत्त्वपूर्ण तत्त्व यह है कि मनुष्य का स्वभाव दोष ढूँढ़ने का न हो।

आपके व्यक्तित्व का पोषण, संवर्धन एवं विकास उन तत्त्वों पर आधारित है जिनका छायाचित्र मन में होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यदि आप सौन्दर्य का चिन्तन करते हैं तो आपका संवर्धन पूर्णता, सौन्दर्य और शान्ति के समरूप होता है। आप यदि हिमालय के प्रखर शीत का सदा चिन्तन करें तो हिम का सौन्दर्य आपके लिए समाप्त हो जायेगा। यदि आप राकाशशि के सौन्दर्य को देखने के साथ-ही-साथ उसके दूसरे पक्ष अर्थात् उसके मध्य वर्तमान काले धब्बे का चिन्तन करें तो आपके हृदय एवं मानस-पटल पर उसका असित रूप ही रह जायेगा, पूर्ण चन्द्र की आभा नहीं। अतएव यह दोष निकालने की प्रकृति महत्तम बाधा है; क्योंकि यह साधक को सदा-सर्वदा के लिए उसकी निम्न प्रकृति से बाँध देती है और जब वह गुरु के चरणारविन्द में जाता है अथवा आध्यात्मिक पथ में प्रवेश करता है तब वह दोषों के निम्न वैषयिक जीवन से बाँधने वाले अपने मन के इस स्वभाव को अपने साथ ले जाता है और इस प्रकार के मन के द्वारा वह प्रकाश प्राप्त करने के बदले अन्धकार का ही आलिंगन करता है।

भारतवर्ष की पुरानी संस्कृति में सत्संग के महत्त्व को अर्थात् गुरु अथवा किसी ज्ञानी सन्त के चरणारविन्दों में बैठने को 'उपनिषद्' तथा 'उपासना' शब्दों से अभिव्यक्त किया गया है। उपनिषद् का अर्थ है 'समीप बैठना'-ज्ञान-ज्योति से विभासित व्यक्ति के पास बैठना, जिससे हम भी उससे वह ज्ञान प्राप्त कर सकें जिससे उसे प्रकाश मिला है। 'उपासना' का अर्थ है पूजा अथवा भगवत्-स्तुति। संस्कृत में इसका शाब्दिक अर्थ है-समीप आसन ग्रहण करना। यह आप जिस परम उपास्य देव से प्रकाश प्राप्त करना चाहते हैं, उसके साथ निकट सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता प्रकट करता है और इसी भाँति 'सत्संग' भी न्यूनाधिक रूप में, एक ही अर्थ अभिव्यक्त करता है। सत्संग का आशय है- 'सत्य का संग करना।' एवंविध, 'उन गुरु अथवा सन्त की संगति में रहना, जिन्होंने अपनी चेतना को परम तथा चरम सत्य के साथ एकलय (एकताल) कर लिया है, जो परम सत्य-स्वरूप बन चुके हैं।' शास्त्र कहते हैं- “सत्संग ही इस कलियुग में सर्वोत्कृष्ट वस्तु तथा माया-सागर को सन्तरण करने का एकमात्र साधन है।" सत्संग उसे प्राप्त होता है जो अहं का परित्याग कर देता है; क्योंकि स्वयं को जीव अथवा क्षुद्र व्यक्ति कहना सत्य नहीं है। जिस क्षण मनुष्य इसका उत्सर्ग करता है, उसी क्षण से ही उसका सत्य से संग प्रारम्भ हो जाता है। उसके लिए सत्संग आरम्भ हो जाता है। सत्संग की महत्ता अपने निम्न अहं का त्याग तथा अपने अन्दर वर्तमान तथा बाहर सद्गुरु तथा सन्त के रूप में प्रकट सत् के साथ संगति है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। व्यक्ति को अज्ञान और संसार से बाँधे रखने वाला प्रत्येक पदार्थ अहंकार के विभिन्न रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। सत्संग ऐसी अलौकिक प्रविधि है जिससे अज्ञान का पूर्णरूपेण उन्मूलन कर दिया जाता है।

एक कथावाचक की राजभवन में कथा करने की कहानी इस प्रकार है-राजा को संसार से मुक्त होने की उत्कण्ठा हुई। उसने सोचा, 'निस्सन्देह, कथावाचक मुझे जन्म-मृत्यु, शोक आदि के चक्र से मुक्त कर सकता है। मेरा मन अशान्त है। कदाचित् वही मुझे ज्ञान देगा।' अगले दिन राजा ने कथावाचक से कहा- "मुझे ज्ञान चाहिए। मुझे अज्ञान और शोक से बाहर निकलने का रहस्य बतलाइए।" कथावाचक भय से काँपने लगा। वह उभयापत्ति में पड़ गया। वह समझ न सका कि क्या किया जाये ! राजा ने कहा- "यदि आप मुझे संसार से मुक्त नहीं कराओगे तो आपके इस अस्थायी कार्य के साथ-साथ आपका शिर भी जाता रहेगा।" कथावाचक खिन्न मन से घर पहुँचा। उसकी एक मेधाविनी पुत्री थी। उसने पूछा- "आप आज इतने विषादयुक्त क्यों हैं?" कथावाचक बोला--"मेरे बच्चे, मेरे अन्तिम दिन समीप आ गये हैं। राजा ने मुझे असम्भव कार्य करने को कहा है। वह मुझसे ऐसा ज्ञान देने को कह रहा है जो उसे संसार से मुक्त कर दे। मुझे क्या मालूम है? मुझे स्वयं ही उसका ज्ञान नहीं है। मैं तो केवल भाषण ही देता हूँ; और वह भी इस गृहस्थी को चलाने के लिए। यदि मैं कल राजा को वह ज्ञान नहीं दूँगा तो वह मेरा शिर कटा देगा।" लड़की ने कहा - "चिन्ता मत करिए। आप कल जायें और राजा से कह दें कि उत्तर दे दिया जायेगा।" वह बोला-"ठीक है।" डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। आठ-दश वर्षीया उस लड़की ने कहा- "कल मुझे राजमहल में अपने साथ ले चलियेगा।" अगले दिन पिता अपनी पुत्री के साथ राजमहल में पहुँचा। लड़की ने पिता को प्रतिदिन की भाँति कथा प्रारम्भ करने को कहा गया। कथा प्रारम्भ हुए अभी पन्दरह मिनट भी न हुए होंगे कि राजमहल की शान्ति क्रन्दन से भंग हो गयी। सभी आश्चर्य में पड़ गये कि कौन क्रन्दन कर रहा है। वह लड़की जोरों से विलख रही थी- "मुझे बन्धनमुक्त करो, मुझे बन्धनमुक्त करो।" उसने स्वयं ही एक स्तम्भ को कस कर पकड़ रखा था। सबने उसे स्तम्भ से छुड़ाने का प्रयास किया; परन्तु वे असफल रहे। वह स्तम्भ को दृढ़तापूर्वक पकड़े हुए थी और चिल्ला रही थी- "मुझे बन्धनमुक्त करो, मुझे बन्धनमुक्त करो।" राजा ने क्रुद्ध हो कर कहा- "तुम कैसी मूर्ख लड़की हो! क्या चाहती हो ? तुम स्वयं ही स्तम्भ को दृढ़ता से पकड़ कर खड़ी हो और मुक्त करने के लिए हमसे कह रही हो।" तत्काल ही लड़की ठहाका मार कर हँस पड़ी। राजा ने पूछा- "तुम हँस क्यों रही हो?" लड़की ने उत्तर दिया- "मैं इसलिए हँस रही हूँ कि यही कार्य आप मेरे पिता जी से करने को कह रहे हैं। आपने राज्य, भवन, सम्पत्ति, पद आदि को स्वयं ही पकड़ रखा है और आप मेरे पिता जी से आपको उस बन्धन से मुक्त करने को कह रहे हैं जिससे आप स्वयं ही लिपटे हुए हैं।" राजा लड़की के उत्तर से सन्तुष्ट हो गया। उसने शिक्षा प्राप्त की कि मनुष्य दूसरे के द्वारा बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता। उसे स्वयं ही मुक्त होना है। जिससे वह चिपक रखा है, उसको उसे छोड़ना है। अतः यह साधक पर ही निर्भर है कि वह अपनी निम्न सत्ता से सम्बन्धित वस्तु की आसक्ति का त्याग करे। यदि वह उस आसक्ति को त्याग देता है, तो सत्संग तत्काल ही सफल हो जाता है। सत्संग से लाभ-प्राप्ति हेतु निम्न प्रकृति को रिक्त बनाना पूर्वापेक्षित है।

३. गुरु-कृपा

हमारे धर्मशास्त्र हमें यह बतलाते हैं कि गुरु-कृपा एक ऐसा अद्भुत रहस्यमय तत्त्व है जो साधक को जीवन के परम श्रेयस् आत्म-साक्षात्कार, भगवद्-दर्शन अथवा मोक्ष की खोज तथा उपलब्धि में सक्षम बनाता है। शिष्य साधना करे अथवा न करे, वह अधिकारी हो अथवा अनधिकारी, गुरु-कृपा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवर्ती सभी प्रसामान्य विधानों को उत्सादित कर उसे (शिष्य को) भावातीत आनन्द में ले जाती है। यदि हम शास्त्रों पर विश्वास करें तो हम कह सकते हैं कि जीवन में पूर्णता-प्राप्त्यर्थ गुरु-कृपा के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु अपेक्षित नहीं है।

इसके साथ ही यदि यह तथ्य भी सत्य है कि गुरु दया के असीम सागर हैं तथा वे समस्त जिज्ञासुओं पर; चाहे वे अधिकारी हों अथवा अनधिकारी, योग्य हों अथवा अयोग्य; अपनी कृपा की वृष्टि निरन्तर करते रहते हैं। यदि ऐसी बात है तो अब तक हम सभी आप्तकाम, आनन्दमय बन चुके होते। पर क्या ऐसा है? नहीं। हमें यह देख कर खेद होता है कि हम फँस गये हैं। हममें अज्ञानता है, भ्रम भी वर्तमान है तथा हम अपनी ही निम्न आत्मा द्वारा जीवन के प्रत्येक मोड़ पर प्रवंचित हो रहे हैं।

त्रुटि कहाँ है? इनमें से कौन असत्य है? यदि उपर्युक्त दोनों ही कथन सत्य हैं तथापि शिष्य अद्यावधि बहुत-कुछ पार्थिव ही बने हुए हैं तो कहीं पर अन्य कुछ भूल होगी। वह 'अन्य कुछ' क्या है? हम शास्त्रों को असत्य कहने की धृष्टता नहीं कर सकते, पर साथ ही हम यह भी दृढ़तापूर्वक नहीं कहते कि गुरु करुणामय नहीं हैं तथा वह हम पर अपनी कृपा-वृष्टि नहीं करते।

यदि हम इस पर चिन्तन करें तो हमारे समक्ष कुछ ऐसे तथ्य उपस्थित होते हैं जिन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। निःसन्देह गुरु-कृपा एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो चेतन प्राणी ही नहीं, निजींव पाषाण तक को असीम सच्चिदानन्द में रूपान्तरित कर सकती है। इस कथन में तथा इस तथ्य में कि गुरु सदा ही दयापूर्ण होते हैं, किंचिन्मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है। तथापि गुरु-कृपा केवल प्रदान ही नहीं की जाती, दी ही नहीं जाती; अपितु ग्रहण भी की जाती है। इसे ग्रहण कर हम अपने को अमर बनाते हैं, अपना दिव्यीकरण करते हैं।

एक उदार दानदाता अपरिमित दान दे सकता है, किन्तु संसार की समस्त सम्पत्ति भी उस अकिंचन के लिए निरर्थक ही है जो इस महान् अवसर का लाभ नहीं उठाता तथा प्रापक नहीं बनता। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा : “माँगेंगे, तो तुम्हें दे दिया जायेगा; ढूँढ़ो, तो तुम पाओगे; खटखटाओ, तो तुम्हारे लिए खोल दिया जायेगा ?" ऐसी बात नहीं कि भागवत दानशीलता का, दिव्य कृपा का, गुरु-कृपा का कोई अभाव था। प्रकाश की कमी न थी; किन्तु एक विधान था कि हमें माँगना है, हमें ढूँढ़ना है तथा हमें खटखटाना है और ऐसा करके हमें उसे ग्रहण करने के लिए उद्यत रहना होगा। यदि यह उपस्थित है तो गुरु-कृपा सभी प्रकार के आश्चर्य करती है। यह हमारे अन्दर प्रवाहित हो कर हमें उन्नत कर अमरत्व, शाश्वत प्रकाश तथा असीम आनन्द के उच्चतम प्रदेश में पहुँचा देती है।

तब हम उस कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसको ग्रहण करने को उद्यत रहने के लिए हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? शिष्यत्व के द्वारा, क्योंकि गुरु तथा गुरु-कृपा का प्रश्न शिष्य के सम्बन्ध में ही उठता है। जो शिष्य नामक श्रेणी में नहीं आते, ऐसे लोगों के लिए ऐसा नहीं कहा गया कि उन्हें दया, करुणा, कृपा अथवा आशीर्वाद नहीं प्रदान किया जायेगा, किन्तु इसमें गुरु-कृपा का उल्लेख नहीं है। जब मैं गुरु-कृपा कहता हूँ तो यह कुछ विशेष वस्तु है, कुछ रहस्यमय वस्तु है, कुछ ऐसी वस्तु है जो न केवल इस लोक की ही कोई वस्तु प्रदान करती है, वरंच वह सर्वोच्च वस्तु भी प्रदान करती है जिसके लिए यहाँ यह मानव-जन्म हुआ है; क्योंकि भक्त को सन्त का आशीर्वाद मिल सकता है, वह उनकी करुणा का भी भागीदार बन सकता है, किन्तु गुरु-कृपा की भेंट प्राप्त करने के लिए पहले हमें शिष्य बनना होगा।

व्यक्ति शिष्य कैसे बन सकता है? यह बात नहीं है कि गुरु शिष्य को स्वीकार करता है, वरंच शिष्य को पहले गुरु को स्वीकार करना होता है। यदि शिष्य सर्वप्रथम अपने को शिष्य का रूप दे डालता है तो इस बात का कोई महत्त्व नहीं रहता कि गुरु कहे : 'हाँ, तुम मेरे शिष्य हो' अथवा न कहे। वह गुरु-कृपा का अधिकारी तथा वैध अध्यर्थक बन जाता है।

तत्पश्चात् हमें गुरु की सेवा करनी होती है। यह सेवा ही वह रहस्यमय वस्तु है जो हमारे तथा गुरु-कृपा के प्रभाव के मध्य वर्तमान अवरोधक को धराशायी बना डालती है। अहंकार ही सबसे बड़ा अवरोधक है। हमारे आत्माभिमान के, पूर्व-निर्मित धारणाओं के प्राचीन समूह द्वितीय भीषण अवरोधक का काम करते हैं। इन सबके लिए सेवा एक प्रभावकारी अवरोध-उम्मूलक है।

एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए उसे अपने पैरों से कमर दबाने का आदेश दिया। गुरु ने कहा: “मेरी कमर में पीड़ा हो रही है। मेरे प्रिय शिष्य, क्या तुम अपने पैरों से उसे दबाओगे?”

शिष्य ने कहा : "महाराज! मैं आपके पवित्र शरीर पर अपने पाँव कैसे रख सकता हूँ? यह जघन्य पाप है।"

गुरु ने उत्तर दिया : "किन्तु क्या तुम इस भाँति मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मेरी जिह्वा पर अपने पैर नहीं रख रहे हो?"

व्यक्ति को इस उदाहरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा के पालन में शिष्य को अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसे धृष्टता त्याग देनी चाहिए तथा गुरु के प्रति सच्ची तथा चिरस्थायी भक्ति का विकास करना चाहिए। व्यक्ति को प्रत्येक सम्भव उपाय से गुरु की सेवा करनी चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी आज्ञाओं का निःसंशय पालन करना चाहिए।

गुरु की शिक्षाओं का यथासम्भव पालन करने का प्रयास ही उनकी सेवा है। उनके उदात्त उपदेशों पर हमें अपने जीवन का निर्माण करना है। आत्मा से स्वेच्छापूर्वक गुरु की आज्ञाओं का पालन करना ही अपने क्षुद्र सामर्थ्यानुसार उनके उपदेशों के अनुसरण का रहस्य है। भूलुण्ठित हो उन्हें नमस्कार करने की तत्परता रखना, उन्हें अपना मार्गदर्शक स्वीकार करना तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करना ही सर्वाधिक आवश्यक वस्तु है।

गुरु, उनकी कृपा तथा उनके कार्य के विषय में जो विचार-समूह हमारे अन्दर किसी-न-किसी रूप में प्रवेश कर गये हैं, उन्हें भी हमें अपने अन्दर उन्मूलन करना है। यह कष्टसाध्य कार्य है, पर इसे करना ही होगा; क्योंकि शिष्य के लिए गुरु का स्वरूप मानव नहीं है। हमें गुरु के मानवीय पहलू की ओर से अपने नेत्र मूँद लेने चाहिए तथा उनके दिव्य स्वरूप की ओर ही जागरूक रहना चाहिए। इस दशा में ही हम गुरु-कृपा के भागीदार बन सकेंगे जो कि हमें निम्न मानव से मानवातीत दिव्यता में रूपान्तरित कर देगी। जब तक हम अपने को पार्थिव प्राणियों के सभी अभावों, परिसीमाओं तथा कमजोरियों से युक्त मानव-प्राणी, पार्थिव प्राणी समझते हैं तब तक हम गुरु के चरम दिव्य स्वरूप की चेतना में पूर्णत: प्रवेश नहीं कर सकते। अतः हमारी साधना दिव्य चेतना उत्पन्न करना तथा अपनी मानवीय चेतना को निकाल फेंकना होनी चाहिए। यदि हम यहाँ दिव्य नियति से युक्त दिव्य प्राणी के रूप में रहना आरम्भ कर दें तो गुरु-कृपा तथा गुरु का दिव्य स्वरूप शनैः-शनैः अभिव्यक्त होने लगेगा।

अतः सर्वोत्तम बात यह है कि हम यह सब-कुछ गुरु पर ही छोड़ दें। 'मैं नहीं जानता कि मैं शिष्य हूँ अथवा नहीं। अतः हे दया और करुणा के सागर! कृपया मुझे योग्य शिष्य बनायें। मुझमें वह अभीप्सा उत्पन्न करें जो मुझे शिष्य बना दे तथा मुझे स्वेच्छा से आज्ञाकारी बनने की भावना प्रदान करे। आप द्वारा निर्दिष्ट आदर्श के अनुकूल अपने को ढालने के प्रयास में मेरी सहायता करें।' यह हमारी निरन्तर प्रार्थना होनी चाहिए। इसके द्वारा ही हम गुरु-कृपा को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे तथा अपना जीवन सफल बना सकेंगे और इस प्रार्थना को करने का उपाय है-सच्चा शिष्य बनने का यथाशक्य प्रयास करना।

४. स्वाध्याय का मनोवैज्ञानिक प्रभाव

धर्मशास्त्रों में उन महर्षियों के उद्गार हैं जो भगवान् के सीधे सम्पर्क में आये और उनसे भौतिक पदार्थों के ज्ञान की अपेक्षा महत्तर ज्ञान प्राप्त किया। शास्त्रों के रूप में उन्होंने उसी ज्ञान को दिया है। उपनिषद् आदि शास्त्रों में वे सभी अनुभव और भावानुभूतियाँ संकलित हैं जो उन्होंने ध्यान तथा अतीन्द्रिय-अवस्था में प्राप्त की थीं। इन ग्रन्थों में उन प्राचीन ऋषियों के अनुभवों का अभिलेखन है जिन्होंने अपने सुनिश्चित प्रयत्न द्वारा स्वयं को अध्यात्म की उच्चतर भूमिका पर प्रतिष्ठित करके सर्वज्ञान के शाश्वत स्रोत को स्पर्श किया था। यही वे ग्रन्थ हैं जो शाश्वत ज्ञान को उद्घाटित करते हैं और जिनका कथन सार्वकालिक है। ये अपरिवर्तनीय हैं। ये ग्रन्थ दिव्य जीवन-यापन का ऐसा अद्भुत ज्ञान प्रदान करते हैं जो हमें भौतिक जीवन से ऊपर उठा सकता है। ये हमें सदाचार का रहस्य बताते हैं जो अन्य ग्रन्थों द्वारा कदापि नहीं मिल सकता।

जीवन में दिव्यता को कैसे जगाया जाये और आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर कैसे अग्रसर हुआ जाये, यह कानून, चिकित्सा अथवा वाणिज्य आदि के किसी ग्रन्थ द्वारा नहीं सीखा जा सकता। अपनी आत्मा की अमर नियति के निर्माणार्थ आपको विद्यालयों आदि की अथवा साधारण पुस्तकालयों को भरने वाली पुस्तकों से हट कर अन्य ग्रन्थों की ओर जाना पड़ेगा। आपको आध्यात्मिक ग्रन्थों और उन सन्तों के जीवन की ओर जाना पड़ेगा जिनमें जीवन-सत्य के अमूल्य रत्न निहित हैं। अतः स्वाध्याय शाश्वत ज्ञान तथा आध्यात्मिक ज्ञान-कोष की स्वर्णिम कुंजी है जो हमारे लिए उनका द्वार खोल देती है और साधक को पूर्ण जीवन, अमर जीवन का पथ दिखाती है।

अब स्वाध्याय के मनोवैज्ञानिक महत्त्व और व्यावहारिक मूल्य के विषय में विचार करें। मनुष्य अपने सामान्य जीवन में स्वाध्याय से क्या प्राप्त कर सकता है, इस पर विचार करें। स्वाध्याय का अत्यन्त गम्भीर और बुद्धिसंगत कारण है। हम जानते ही हैं कि हमारे मन पर प्रत्येक अनुभव की छाप पड़ती है, प्रत्येक अनुभव मन पर अपना चिह्न छोड़ जाता है। ये चिह्न ही बीज बन जाते हैं। आप जानते ही हैं कि वासनाओं के अनुसार मन की वृत्ति किस प्रकार परिवर्तित हो जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर ऋषियों ने कहा है कि यदि मनुष्य को उन्नति करनी है तथा प्रतिकूल वासनाओं पर विजय पानी है तो नित्य- प्रति मन में आने वाली इन वासनाओं का सामना करने की कोई विधि नियोजित करनी होगी। इन वृत्तियों पर विजय पाने के लिए ही उन्होंने स्वाध्याय करने को कहा है।

स्वास्थ्य कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। मान लीजिए, आप किसी लकड़ी के लट्टे में कील डालें और बाद में आपको मालूम पड़े कि वह कील नहीं चाहिए, तब आप उस कील को उखाड़ने की अपेक्षा दूसरी कील ले कर उसे गाड़ने लगते हैं तब पहली कील निकल जाती है और दूसरी लट्टे में गड़ जाती है। कुछ-कुछ इसी तरह हर चीज को बाहर निकालने और वासना को निकाल फेंकने में बहुत-सी स्नायविक शक्ति लग जाती है। अत: उसके बदले स्वाध्याय कीजिए।

प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल आप अतीत के भिन्न-भिन्न युगों के महापुरुषों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं-ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तियों से जिनके शब्दों में बल होता है; क्योंकि वे शब्द वास्तविक अनुभव से उद्भूत होते हैं। वे रूपान्तरणकारी शब्द होते हैं। अतः जिन महापुरुषों के जीवन्त अनुभव इन शास्त्रों में होते हैं; आप उनके सीधे सम्पर्क में आते हैं। जिन मनीषियों ने ये धर्मग्रन्थ रचे हैं, उनके शब्दों में आध्यात्मिक उद्बोधन की शक्ति रही है। अतः जब आप किसी धार्मिक ग्रन्थ को पढ़ने लगते हैं तब आप इस भौतिक जगत् को भूल जाते हैं।

अतः स्वाध्याय का अर्थ है धर्मग्रन्थों के प्रणेताओं, वाल्मीकि, व्यास आदि के समक्ष बैठना। यह एक प्रकार का सत्संग है। आप जब स्वाध्याय करते हैं तो ऐसे महापुरुषों में तल्लीन हो जाते हैं जो आत्म-साक्षात्कार की दीप्ति से दीप्त रहे हैं। ये महान् आत्माएँ मर कर अतीत हो गयी हों, ऐसा नहीं है। वे नष्ट नहीं हुईं। वे उस शाश्वत सत्ता से एक हो गयी हैं; अतः उनका व्यक्तित्व शाश्वत है, अमर है। वह नष्ट नहीं हो सकता। उनका वह व्यक्तित्व साधारण मनुष्य के व्यक्तित्व-जैसा नहीं होता जिसमें मृत्यु के समय परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार आप अदृश्य रूप में उपस्थित सन्तों के साथ सम्पर्क स्थापित करते हैं। प्रबुद्ध सन्तों की रचनाएँ पढ़ने से आपको उनका साहचर्य मिलता है।

उपनिषद् कहता है : "स्वाध्यायान्मा प्रमदः "स्वाध्याय की कदापि उपेक्षा न करो। हमारे ऋषियों ने स्वाध्याय की यह मूल्यांकन-प्रक्रिया बतायी है जिससे हम श्रेष्ठतम मनीषियों से सम्पर्क बनाये रखें। स्वाध्याय करते समय यदि आप किसी ग्रन्थ में बड़े तल्लीन हो जायें तो आपका चित्त पूर्णतः दिव्य सत्ता पर स्थिर हो जायेगा जो स्वयं ही एक प्रकार की सविकल्प-समाधि है। उस समय मन से सभी सांसारिक विचार निकल जाते हैं और मन आध्यात्मिक विचारों में डूब जाता है। यदि आप निरन्तर स्वाध्याय करते रहें, तो क्या घटित होगा? आप इन विचारों को मन में लायेंगे और इन प्रेरित विचारों से भावनाएँ उत्पन्न होंगी और आपका चित्त भाव-रूपी सम्पदा से भर जायेगा। स्वाध्याय में प्रतिदिन आपमें समुन्नत करने वाले उदात्त भावों का प्रवेश होता है जो विषाद के क्षण में आपको साहस प्रदान करते हैं। विषादग्रस्त हों तो स्वाध्याय आपमें उत्साह और जोश भरेगा। यह एक प्रकार से भोजन है जो आप अपनी आत्मा के लिए करते हैं।

आप प्रातः से रात्रि-पर्यन्त सांसारिक वातावरण में रहते हैं, सांसारिक व्यवहारों में लगे रहते हैं। इसलिए अनेकानेक भावनाएँ पैदा होती हैं और संस्कार बनते हैं। सन्ध्या-समय स्वाध्याय कीजिए। उससे अध्यात्म-विरोधी सांसारिक संस्कार निकल जायेंगे। इन्हें बने रहने का अवसर कदापि न दीजिए। अतः स्वाध्याय की एक व्यावहारिक उपयोगिता तो यही है कि अन्तर में आध्यात्मिक विचार उत्पन्न होते हैं और समस्त सांसारिक भावनाओं पर अधिकार कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त स्वाध्याय एकाग्रता और ध्यान में बहुत सहायक होता है।

परन्तु किस प्रकार ?

मैं आपके समक्ष एक दृष्टान्त रखता हूँ। इस समय हमारा उद्देश्य होता है मन को किसी एक दिव्य विचार पर दृढ़तापूर्वक लगाना। यही भाव प्रार्थना और पूजा में भी होता है कि मन अन्ततः एक ही विचार में निविष्ट हो जाये। परन्तु मन सदैव नाना अवांछित विषयों को सोचता रहता है।

एक साधारण असंस्कृत मनुष्य का मन अनेक प्रकार की विषय-वासनाओं से भरा रहता है। उसका समस्त चिन्तन इसी संसार को ले कर होता है। वह जानता ही नहीं कि कोई वस्तु इन्द्रियों के अनुभव से बाहर भी सत्ता रखती है या नहीं रखती । मान लीजिए कि आप अनुभव करें कि वास्तविक विकास में, उन्नति में ये विचार सहायक नहीं हैं, तब आप अच्छे विचारों को सोचने और शुद्ध भाव बनाये रखने का प्रयास करते हैं। कभी अच्छे विचार आते हैं तो कभी बुरे । मन मक्षिका की तरह है जो कभी अच्छी वस्तु पर बैठती है तो कभी थूक पर भी बैठ जाती है। इस तरह आपका मन विभिन्न वस्तुओं के बीच में डोलता रहता है, परन्तु मधुमक्षिका सर्वदा पुष्पों पर ही बैठती है। वह गन्दगी पर कभी नहीं बैठती। मन को भी मक्षिका की प्रथमावस्था से हटा कर तदुपरान्त मधुमक्षिका वाली अवस्था से भी दूर करके उच्चावस्था में प्रतिष्ठित करना है। वह मन को केवल उदात्त विचारों से बाँध देता है, उसे बुरे विचारों को प्रश्रय देने का अवसर ही नहीं देता।

मन वही चीज आत्मसात् करता है जो उसके समक्ष बार-बार लायी जाती है। आरम्भ में मन विद्रोह करेगा; परन्तु जब आपको रस मिलने लगता है तब आप स्वाध्याय के बिना भोजन भी करना पसन्द न करेंगे। स्वाध्याय मानव-जीवन में आवश्यक बन जाता है। यह आपकी वास्तविक सत्ता के लिए आहार है। जब इसकी आदत पड़ जाती है तब आपकी मानसिक चेतना के क्षेत्र में आध्यात्मिक विचार ही प्रभावशाली रहेंगे। यह स्वाध्याय की गहरी आन्तर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।

५. रामायण में नैतिकता

शुचिता, आत्म-संयम तथा भगवद्-भक्ति आध्यात्मिक जीवन के सारभूत तत्त्व हैं। भगवान् का प्रत्येक अवतार अपने निजी आदर्श जीवन तथा व्यवहार के उदात्त उदाहरणों द्वारा भगवद्-प्राप्ति का सन्देश देने, मानवता को उसकी महिमा तथा गरिमा स्मरण कराने तथा आध्यात्मिक जीवन तथा उपलब्धि के आन्तरिक रहस्यों के उद्घाटन करने के लिए होता है। रामावतार की भागवत लीला से हम अत्यधिक प्रकाश तथा पथ-प्रदर्शन प्राप्त करते तथा आध्यात्मिक उपलब्धि के आन्तर पथ पर प्रचुर प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इस महावतार की नर-लीला में विभिन्न आदर्श व्यक्तित्व भगवान् के प्रति आपके आदर्श उपगमन की विशिष्टता के विभिन्न घटकों को प्रस्तुत करते हैं।

रामायण की नीति प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक पूर्ण आदर्श है। अतएव इस विरल निधि का अध्ययन साक्षात् परमानन्द के लोकोत्तर महासागर में डुबकी लगाने के समान है। यह सुधामय सरोवर है जिसमें स्नान करने से आप समस्त तापों से मुक्त हो जाते हैं तथा जन्म मृत्यु-रूपी पाद-श्रृंखला को त्याग कर उन्नत हो शाश्वत आनन्द तथा अमरत्व के क्षेत्र में जा पहुँचते हैं।

आशा तथा निराशा, पवित्र आदर्शवाद तथा सांसारिक कपट, आत्म-बलिदान तथा विषाद, अनाचार का आक्रमण तथा विनिपात, धर्म के प्रति समर्पण तथा अनात्मशंसी भक्ति, दृढ़ता तथा धैर्य, अशुभ पर विजय तथा विजयोल्लास, किन्तु साथ ही, असार संसार के कठोर संशयालु दृष्टिकोण द्वारा उसका तत्काल कटु बनना और अन्ततः लोकमत तथा अपनी जिस प्रिय प्रजा के लिए उसकी निष्ठा प्रमुख तथा प्रथम वस्तु थी, उसके द्वारा राजसिंहासन के लिए निश्चित निर्ममतापूर्ण कठोर मापदण्ड के लिए अनुकूल होने के लिए एक आदर्श राजा का अपने परम प्रेमपात्र तथा वैयक्तिक सुख के उत्सर्ग करने का दुःखद निर्णय-ये सब पवित्र धर्मग्रन्थ रामायण के रंगीन चित्रपटल पर अतीव भव्य रूप से प्रकट हैं।

जिस समय अन्य दो राजधानियों अर्थात् किष्किन्धा तथा लंका में निरंकुशता तथा सत्ता की लिप्सा सामान्य बात थीं, उन्हीं दिनों अयोध्या में वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे एक महाराजा को अपने दिये हुए वचन से, जिसमें उन्हें अपने परम प्रिय पुत्र को देश से निष्कासित करना तथा उसे उत्तराधिकार से वंचित करना आवश्यक हो चला था, वैयक्तिक अभिरुचि अथवा मनोभाव के लिए मुकरने अथवा वापस लेने को न्यायोचित ठहराने का प्रयास न कर उसे पूरा करने के लिए भग्नहृदय हो मृत्यु को वरण करता हुआ पाते हैं। एक बार दिये हुए वचन को, उसका क्षेत्र कितना ही अस्पष्ट अथवा प्रयोग-क्षेत्र कितना सुविस्तृत क्यों न हो, चाहे वह निर्बल क्षणों में दिया गया हो अथवा परिपक्व विचार-विमर्श के अनन्तर; उसके परिणाम तथा मूल्य की ओर ध्यान न दे कर पूरा करना है-इसका कारुणिक रूप से राजा दशरथ के माध्यम से तथा उतने ही यशस्वी रूप से रामायण के नायक उन श्रीराम के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जिनका आत्म-त्याग होते हुए भी धर्म के विधान की मर्यादा को बनाये रखने का भव्य मूल्य-बोध मानवता के लिए ही आदर्श रहा है।

भगवान् रामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम हैं जो अपने में मानवीय सम्बन्धों के समस्त क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट अनुकरणीय व्यवहार को साकार रूप दिये हुए हैं तथा उसे अपने जीवन की प्रत्येक गति-विधि द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। राम के भागवत जीवन की गाथा वास्तविक व्यवहार में प्रशस्त आदर्शवाद की गाथा है। इसकी उत्प्रेरणा चिरस्थायी है। इसका आकर्षण व्यापक है। इसकी उन्नयनकारी तथा रूपान्तरकारी चमत्कारिक शक्ति अमोघ है। उनकी जीवन-विधि; अपने गुरु, माता-पिता, सहधर्मिणी, मित्रों तथा शत्रुओं के प्रति उनके विशिष्ट व्यवहार; सामाजिक व्यक्ति के सम्यक् आचार-व्यवहार तथा वर्तमान जगत् के अध:पतन के उपचार का सूत्र प्रदान करती है। धर्मानुकूल कार्य करने के लिए आध्यात्मिक सतर्कता की आवश्यकता हुआ करती है। उनकी शासन-कला सत्य, ज्ञान तथा अनन्तथा के धार्मिक नियमों की अभिव्यक्ति थी। सम्राट् राम की दृष्टि से एक श्वान तक अलक्षित नहीं रह पाता था। इस पशु के परिवाद की सुनवाई हुई तथा तदनुसार अपराधी व्यक्ति (जो एक ब्राह्मण था) उनके राज्य से निष्कासित किया गया। उन्होंने धर्म के कठोर शासन से किसी को भी, यहाँ तक कि अपने निष्ठावान् भाई तथा अपनी पतिव्रता धर्मपत्नी को भी छूट नहीं दी। उन्होंने एक गिलहरी पर भी कृपा की और सागराधिपति तक को दण्ड दिया। 'सत्यमेव जयते' का निदर्शन उनके कर्मों से हुआ। उनका उदाहरण सभी युगों के लिए है। सभी नीतियाँ केवल इस स्वाभाविक तथा मूलभूत तथ्य की उपशाखाओं का रूप लेती हैं। भगवान् राम ने अपने निज के जीवन-दीप से इस तथ्य पर प्रकाश डाला। सभी सत्य-प्रेमी राम के प्रेमी तथा उपासक हैं।

आदर्श राजकुमार भरत ने अपने को वस्तुतः श्रीराम की ऐसी ही भावप्रवण अविच्छिन्न, पूर्ण तन्मयकारी पूजा का मूर्त रूप बना डाला था। राम की पवित्र पादुकाओं के माध्यम से भगवान् राम की पूर्ण आत्ममयी भक्ति तथा अहर्निश की जाने वाली आराधना में उन्हें संसार का स्मरण न रहा, अपना स्मरण न रहा, किसी भी वस्तु का स्मरण न रहा। वह राजसिंहासन तथा सत्ता के प्रलोभन के वशीभूत नहीं हुए। उन्होंने राम को वापस लाने का यथाशक्य प्रयास किया और उसमें असफल होने पर राम की पादुकाओं के प्रतिनिधि के रूप में प्रभारी शासन चलाना वरण किया। लंका में अपना मुख्य कार्य समाप्त होते ही, राम ने भरत से पहले से मिलने तथा उन्हें अपने आगमन की सूचना देने के लिए हनुमान् को बहुत शीघ्र भेज दिया था। उस समय भरत ने अपनी जिस उपासना का परिचय दिया, वैसी उपासना द्वारा व्यक्ति भगवान् को बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा भगवान् को अपना बना लेता है। भगवान् के साथ इस योग का आनन्द ऐसी ही उपासना का फल है। भरत का स्मरण तथा उनके व्यक्तित्व का चिन्तन आपमें भी इस प्रकार की उपासना का भाव उत्पन्न करेगा।

हमारे आध्यात्मिक इतिहास में महान् शौर्यशाली लक्ष्मण के विस्मयकारक व्यक्तित्व से बढ़ कर पूर्ण आत्म-संयम, विशाल आत्म-त्याग तथा अथक और अविरत सेवा का ज्वलन्त उदाहरण हमें अन्यत्र नहीं मिलता है। मिताचार, संयम तथा सिद्धान्त-निर्दिष्ट सन्तुलित जीवन-ये सब आत्म-संयम के मूलभूत अंग हैं। आत्म-संयम में आत्माधिपत्य अन्तर्निहित है। यह सभी लौकिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों की आधारशिला है। धर्मपरायण व्यक्ति के लिए तो यह उसका प्राण ही होना चाहिए। क्या साध्वी सीता के प्रति लक्ष्मण का कोई कर्तव्य नहीं था ? निश्चय ही उनका कर्तव्य था और वे इसे जानते थे; किन्तु उन्होंने अपने अग्रज भ्राता की आज्ञाकारिता तथा जिस राजा तथा शासक को सद्गुण तथा धर्म का मूर्त रूप मानते थे, उसके आदेशों के पालन करने को अतीत मनस्ताप के साथ अपना श्रेष्ठतर कर्तव्य समझा।

जो व्यक्ति भगवान् के समीप जा रहा हो, उसे भगवत्स्वरूप बन जाना चाहिए। एकमात्र निष्कल्मष व्यक्ति को ही भगवद्-अनुभूति के राज्य का प्रवेशाधिकार मिल सकता है। वे व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं जो विचार, वाणी और कर्म में निष्कल्मष रहने तथा अपने जीवन को निष्कल्मषता का मूर्त रूप बनाने का प्रयास करते हैं। देवी सीता तथा महान् हनुमान् इस भव्य आदर्श के प्रोज्ज्वल उदाहरण हैं। साध्वी सीता निष्कल्मषता की धधकती अग्नि थीं। सीता कठोरतम परीक्षणों, जाँचों तथा क्लेशों के मध्य भी बाल-भर मुड़े बिना अपने आदर्शों पर टिकी रहीं। पातिव्रत्य, निष्कल्मषता तथा सर्वोत्कृष्ट सद्गुणों की इस अग्नि के निकट किसी भी बुराई ने आने का साहस नहीं किया। माता जानकी के लिए इस संसार में अपने राम के अतिरिक्त कुछ भी न था। जबसे सीता के पिता राजर्षि जनक ने उनका पाणि राम के हाथों में दिया तबसे उनका जीवन अपने पति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित था। राम उनके प्राण थे। इस भाँति अहर्निश विचार तथा भाव में राम के चिन्तन से उनमें तल्लीन होने के कारण सीता दिव्य अग्नि से सम्पूरित हो गयीं जिनके निकट कोई भी मलिनता आने का साहस नहीं कर सकती थी। सीता एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी के रूप में अपने पति के प्रारब्ध में सहभागिनी बनने के लिए राजाप्रासाद के सुख-साधनों को त्याग देती हैं। सीता अपनी ओर से नारीत्व के सर्वोत्कृष्ट आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उनके शुद्ध मन में अपरिमित धन-सम्पत्ति के प्रलोभन को कोई स्थान नहीं है।

हमारे यहाँ लक्ष्मण-पत्नी उर्मिला सौम्यता, गाम्भीर्य तथा निःस्वार्थता का उदाहरण हैं जिनकी ओर वाल्मीकि ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया। क्या एक आधुनिक पत्नी व्यक्तिगत इच्छा तथा स्वार्थ की अवहेलना कर अपने पति को मात्र अपने भ्राता के प्रति भावुकतापूर्ण अनुराग के कारण स्वेच्छा से चौदह वर्ष की दीर्घावधि के लिए विवाह के तुरन्त बाद ही निर्वासन के लिए जाने देगी? इस धर्मग्रन्थ रामायण के प्रत्येक पृष्ठ में मानवता के लिए शिक्षा है और यदि आज व्यक्ति उनमें से कुछ की ओर भी ध्यान देने की चिन्ता करे और यदि उनको कार्य में परिणत करने के लिए उसमें संकल्प, शक्ति, साहस तथा बल हो तो इस भूलोक का जीवन अपेक्षाकृत अधिक सौम्य, सुखी, शान्त, अर्थपूर्ण तथा न्यायसंगत हो जायेगा।

पवित्रता तथा भक्ति के विरल सद्गुण में शौर्यशाली हनुमान् सीता के समकक्ष ही धर्मग्रन्थ रामायण के पवित्र पृष्ठों को लम्बे डगों से पार करते हैं। हनुमान् भारतीय धार्मिक इतिहास में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी हैं। वे पूर्ण पवित्रता, इन्द्रिय-निग्रह तथा आत्मसंयममय जीवन-यापन के महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों के इष्टदेव हैं। हनुमान् तथा देवी सीता के व्यक्तित्व हमें इस पवित्र जीवन की सफलता की गुप्त कुंजी प्रदान करते हैं। अविराम सेवा तथा निःशेष समर्पण इस आध्यात्मिक रहस्य का सार प्रस्तुत करते हैं। किष्किन्धा की पवित्र भूमि में प्रथम मिलन के पश्चात् से अपने भगवत्स्वरूप स्वामी की अविराम सेवा उनके जीवन के दृढ़ अनुराग का विषय बन गयी। समर्पित निःस्वार्थ सेवा ने हनुमान् के ओज को शुद्ध दैवी शक्ति में रूपान्तरित कर दिया। इस महान् ब्रह्मचारी की ब्रह्मचर्य-शक्ति के लिए असम्भव सम्भव बन गया। भगवान् राम की सेवा आंजनेय के उन्नत जीवन की एकमात्र दृढ़ अनुराग की वस्तु थी। इस महान् सेवक की पवित्रता, समर्पण तथा भक्ति ने उन्हें भगवान् राम का परम प्रिय पात्र बना दिया। यह निःशेष साधक समर्पण आध्यात्मिक आदर्शों के लिए जहाँ वर्तमान है वहाँ साधक पवित्रता से ज्योतित होता है। हनुमान् ने अपने में असीम शक्ति तथा बल के साथ ईश्वरेच्छा के प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण को संयुक्त कर रखा है। हनुमान् प्रभु के अधीन आज्ञाकारी सेवक के रूप में उनके अविजेय योद्धा हैं। उनका अहं प्रभु के चरणों में अर्पित था तथा उनके बल का उपयोग प्रभु की सेवा में हुआ। यह व्यक्ति की शक्तियों का सर्वोत्कृष्ट तथा परम उदात्त उपयोग है। यह परम श्रेयस् को प्राप्त कराता है। जहाँ पर स्वार्थपरता, अहंमन्यता तथा भौतिकवादी उद्देश्य में शक्ति का दुरुपयोग होता है वहाँ यह विषाद, दुःख, अशान्ति तथा सम्भ्रान्ति ले आता है। मानवीय कार्यकलाप भागवतीय सिद्धान्तों से पृथक्कृत होने पर व्यक्ति को धर्मपरायणता के पथ से विपथगामी बना देते हैं तथा सन्ताप लाते हैं। भगवान् का सान्निध्य बनाये रखना सम्यक् जीवन का रहस्य तथा चिरस्थायी और वास्तविक कल्याण की प्रतिभूति है। भव्य आध्यात्मिक आदर्शों के प्रति पूर्णतः समर्पित रहें। इससे आप सर्वोत्कृष्ट कोटि की पवित्रता को उन्नत होंगे और भगवान् के साक्षात् दर्शन करेंगे। यह जीवन की उत्कृष्ट विधि धर्मग्रन्थ रामायण के भक्तों के समक्ष अपने को प्रकट कर देती है।

६. श्रीमद्भगवद्गीता का मर्म

गीता प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता-विशेष के अनुकूल प्रत्येक वस्तु प्रदान करने वाला साक्षात् दिव्य कल्पतरु है। वस्तुतः यही कारण है कि यद्यपि यह सप्तशत श्लोकों का एक लघु ग्रन्थ मात्र है, महाभारत नामक महत्तर महाकाव्य का केवल एक खण्ड है, विवृत्ति मात्र है तथा दर्शन के क्षेत्र में एक महान् त्रिक् - हमारे प्रस्थान-त्रय में इसे अद्वितीय स्थान प्रदान किया गया है। गीता पर अगणित भाष्य लिखे गये हैं। इसके उपदेशों का अर्थ-निरूपण चाहे कैसे भी किया गया हो, किन्तु इस बात से सभी सहमत हैं कि गीता में वेदों के सन्देशों का नवनीत ही भरा पड़ा है तथा गीता मुख्यतः व्यावहारिक है। गीता के छन्द तथा साहित्यिक रचना ही ऐसी है कि यदि एक बार इस ग्रन्थ का पाठ अथवा श्रवण कर लिया जाये तो इसके शब्दों की छाप मन पर बहुत गहरी पड़ती है तथा वे हमें सदा प्रेरणा देते रहते हैं।

गीता में निरूपित विभिन्न योग-मार्गों के विस्तृत विवरण में न जा कर हम यहाँ केवल भगवद्गीता के अन्तर्भाग का, गीता के मर्म का उद्घाटन करने का प्रयास करेंगे।

इस संसार में मनुष्य के समक्ष दिन-प्रति-दिन आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालने वाला यह अलौकिक शास्त्र-ग्रन्थ हमें स्मरण दिलाता है कि हमारा परम मित्र तथा निकृष्ट शत्रु हमारे अन्दर ही है। हमारा मन जब उच्च आत्मा से संयुक्त होता है तो हमारा मित्र होता है और वही मन जब ऐन्द्रिक विषयों की तृष्णा तथा वासना से पूर्ण निम्न आत्मा से संयुक्त होता है तब हमारा शत्रु बन जाता है। कभी-कभी जब मन उच्चतर प्रकृति से सम्बद्ध होता है, तब व्यक्ति अनुभव करता है कि वह साक्षात् भगवान् है और जब वह (मन) निम्न प्रकृति से सम्बद्ध होता है तो व्यक्ति अनुभव करता है कि बह शैतान है। इससे भी बुरी बात तो यह है कि ऊर्ध्वमुखी तथा अधोमुखी खिंचाव प्रायः साथ-ही-साथ क्रियाशील होते हैं और व्यक्ति प्रायः किंकर्तव्यविमूढ़-सा हो जाता है और आश्चर्यचकित होता है कि वह भगवान् है अथवा शैतान !

गीता की घोषणा है : 'उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानम्।' मन की सहायता से ही मन को शुद्ध बनाना होता है। मन के एक भाग की सहायता से उसके दूसरे भाग को नियन्त्रित करना होता है। मन का जो भाग उच्च आत्मा से संयुक्त है, उसकी सहायता से मन के उस भाग को नियन्त्रित तथा शुद्ध करना चाहिए जो इन्द्रियों तथा उनके विषयों से सम्बद्ध हो। ऐसे समय में अर्जुन एक बहुत ही रोचक प्रश्न पूछते हैं: "मन वायु की तरह प्रमथनशील है। उसका निग्रह करना दुष्कर है। वायु का निग्रह करना मन के निग्रह करने की अपेक्षा सरल प्रतीत होता है। फिर उसका (मन का) निग्रह कैसे किया जाये ?"

इस प्रश्न का उत्तर दे कर भगवान् कृष्ण यह प्रकट करते हैं कि वे यथार्थवादी हैं। वे इसे दार्शनिक रूप नहीं देते और न यह कहते हैं कि यह मूर्खतापूर्ण प्रश्न है जिसे अर्जुन को नहीं पूछना चाहिए था। भगवान् स्वीकार करते हैं कि मन का निग्रह कठिन है। यह कठिन अवश्य है, पर असम्भव नहीं है। अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा इसका निग्रह असम्भव है। ये (अभ्यास तथा वैराग्य) दो शब्द ऐसे हैं जिन्हें कोई भी साधक कभी भी विस्मरण नहीं कर सकता।

अभ्यास और वैराग्य दो पृथक् पदार्थ नहीं हैं। वे परस्पर पूरक तथा पोषक हैं। वे एक ही सिक्के के मुख तथा पृष्ठ हैं। सतत अभ्यास के अभाव में वैराग्य क्षीण हो जायेगा। वैराग्य के बिना अभ्यास सम्भव ही नहीं है। वह कौन-सी वस्तु है जो साधक के आत्म-साक्षात्कार के स्थिर प्रयास में अवरोधक बनती है? यह वैराग्य का अभाव है।

अब हम योगाभ्यास विषय पर आते हैं। भगवद्गीता साधना के व्यावहारिक पक्ष पर अपूर्व उपदेश देती है। गीता के चौदहवें तथा सोलहवें अध्याय के क्रमशः 'गुणत्रयविभागयोग' तथा 'दैवासुरसम्पद्विभागयोग' का अनुशीलन कीजिए। जिन सद्गुणों का आपको विकसित करना चाहिए तथा जिन दुर्गुणों का आपको उन्मूलन करना चाहिए, उनकी सूची सोलहवाँ अध्याय प्रदान करता है। आपको किन विचारों को प्रश्रय देना चाहिए, किस प्रकार दान तथा तप करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए आदि को प्रदर्शित करने वाली त्रिसारिणी चौदहवाँ अध्याय है। वह क्या है जो मन को इन्द्रिय-विषयों की ओर प्रवाहित करता है? ये रजोगुण तथा तमोगुण हैं। मन में सत्त्व को वर्धित कीजिए, उसकी निम्नमुखी प्रवृत्ति रुक जायेगी। गीता आपको इस तत्त्व का संवर्धन करने की विस्तृत शिक्षा देती है। सत्त्व वैराग्य को पोषण प्रदान करता है और वैराग्य अभ्यास को पोषण प्रदान करता है। तब लक्ष्य की प्राप्ति में केवल समय का ही प्रश्न रहता है-'तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति' (गीता : ४-३८)।

यदि एक बार लक्ष्य की प्राप्ति हो गयी तो फिर इस दुःख तथा मृत्यु से पूर्ण संसार में दोबारा लौटना नहीं होता। यदि हम वापस आयेंगे, तो संसार के दुःखों के वशीभूत बद्ध जीव के रूप में वापस नहीं आयेंगे, वरंच उस दिव्य आत्मा के रूप में आयेंगे जो मानव-कल्याण ('सर्वभूतहिते रताः') का कार्य करने हेतु यहाँ आते हैं।

७. श्रीमद्भागवत में भक्ति का स्वरूप

श्रीमद्भागवतमहापुराण अष्टादश पुराणों में से एक तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पुराण है। यह 'महापुराण' कहलाता है तथा विष्णु अथवा नारायण के रूप में व्यक्त भगवद्-सत्ता की महिमा का चित्रण करता है। भगवान् विष्णु से हमारा सर्वाधिक सम्बन्ध है; क्योंकि वह ही इस जीवन, संसार तथा विश्वजनीन कही जाने वाली प्रक्रिया को परिपुष्ट, सम्पोषित तथा उसकी रक्षा करने वाले हैं तथा यहाँ घटित होने वाली प्रत्येक वस्तु के कारण हैं।

भगवत्-शक्ति से जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, वह तीन मूलभूत रूपों में अभिव्यक्त होती है। जब भगवत्-शक्ति के सर्जनात्मक रूप की व्यक्ति, शरीरधारी अथवा मूर्त रूप में कल्पना की जाती है तो उसे ब्रह्मा (विधाता) कहते हैं। कल्पान्त के अन्त में जब यह शक्ति अन्ततः इन सभी व्यक्त नाम-रूपों को एक बार पुनः अव्यक्त के गर्भ में अन्तर्लीन कर लेती है तथा जब इस अन्तर्लयकारिणी; नाम-रहित, रूप-रहित स्थिति में विलय करने वाली शक्ति पर व्यक्तित्व का आरोपण किया जाता है, तब उसे शिव नाम से अभिहित करते हैं। किन्तु ये दोनों कार्य सान्त हैं, और इन दोनों की मध्यावधि में कोटि-कोटि वर्षों तक इन वस्तुओं की देखभाल करनी होती है, इनकी सँभाल रखनी होती है, इनको सुरक्षित रखना होता है तथा इनकी अवस्थिति को बनाये रखने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है, उन सबका सम्भरण करना होता है। अतएव भगवत्-शक्ति का एक अन्य रूप जो यह सब करता है, उसे विष्णु या नारायण कहते हैं।

भागवतपुराण में सृष्टि के संरक्षक भगवान् विष्णु की महिमा का गुणगान है। इसके कुल बारह स्कन्धों में दशम स्कन्ध को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। दशम स्कन्ध पूर्णतः श्रीकृष्ण के रूप में हुए भगवान् विष्णु के सर्वोत्कृष्ट अवतार के विषय में है। श्रीकृष्ण यमुना नदी के तट पर मथुरा में प्रकट हुए। जन्म के तुरन्त बाद ही उन्हें वृन्दावन ले जाया गया जहाँ उन्होंने अपना बाल्यकाल अलौकिक दिव्य लीलाओं में व्यतीत किया।

उन्होंने अनेक साधुजनों की रक्षा की, बहुत से दुष्टों का विनाश किया तथा बहुसंख्यक लोगों में सच्चे आध्यात्मिक प्रेम की लहर सर्वप्रथम उत्पन्न की। उन्होंने भगवान् के प्रति भावप्रवण भक्ति प्रवर्तित की अथवा उसका बीज वपन किया तथा भक्तियोग-साधना को जन्म दिया। वह भारत में भक्ति के परम पात्र हैं। कृष्णावतार से ही भक्तियोग का श्रीगणेश हुआ और इसका आधार भागवत है। सभी भक्त पवित्र धर्मग्रन्थ भागवत तथा उसके दशम स्कन्ध में वर्णित श्रीकृष्ण के जीवन की घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

श्रीकृष्ण की लीलाएँ हमें भगवान् के प्रति अपने भक्तिमय पक्ष के प्रयोग के लिए पूर्ण क्षेत्र प्रदान करती हैं। श्रीकृष्ण का जीवन (विशेषकर उनकी वृन्दावन-लीला), गोपियों का प्रेम, सरल हृदय गोपबाल तथा भगवान् के प्रति मानव-हृदय का गोपबालकों का-सा प्रेम भगवान् कृष्ण के असंख्य भक्तों के लिए सदा प्रेरणा-स्रोत रहे हैं।

भगवद्भक्ति के पाँच भाव है : शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। इनमें माधुर्य-भाव सर्वोपरि है जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रति अथवा प्रेमिका अपने प्रियतम के प्रति गम्भीर, उत्कट तथा भावप्रवण प्रेम रखती है। यह प्रेम का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है।

गोपी और कृष्ण के प्रेम में प्रेम का जो रूप था, वही पूर्णता की पराकाष्ठा तक पहुँचाता है। किन्तु ध्यान रहे कि यह प्रेम परमात्मा के प्रति मानवात्मा के प्रेम का प्रतीक है। गोपियाँ इस बात से भलीभाँति अवगत थीं कि भगवान् कृष्ण महान्, सर्वथा पूर्ण भागवत सत्ता के, अविनाशी तत्त्व के साक्षात् मूर्त रूप हैं। इस ज्ञान के साथ उन्होंने श्रीकृष्ण को अपना प्रेम मुक्तहस्त से अर्पित किया। श्रीमद्भागवत बतलाता है कि किस प्रकार गोपियों के प्रेम की परीक्षा ली गयी और यह उन्हें कितनी तपस्या, प्रार्थना तथा आराधना के उपरान्त उपलब्ध हुआ। उन्हें श्रीकृष्ण का प्रेम सहज ही नहीं, वरन् उग्र तपस्या से प्राप्त हुआ। वे शीतकाल में प्रातः ४ बजे उठ जातीं तथा यमुना नदी के हिमवत् शीतल जल में स्नान करती थीं। वे शीत से ठिठुरती हुई मन्दिर जातीं और वहाँ देवी के सम्मुख एक घण्टे तक पूजा करती थीं; क्योंकि किसी ने बताया था कि 'यदि तुम श्रीकृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें यह विशेष तपश्चर्या तथा अनेक सप्ताहों तक देवी की उपासना करनी होगी।' उन्होंने ऐसा ही किया तथा अहर्निश श्रीकृष्ण से निरन्तर प्रार्थना की : "हमें आपके प्रति सच्चे प्रेम का दान दें तथा प्रतिदान में अपना प्रेम प्रदान करें।" भगवान् कृष्ण ने कहा : "ठीक है। मैं पूर्णिमा की एक रात्रि को तुमसे मिलूँगा और तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान करूँगा तथा तुम्हें दिव्य प्रेम की भव्यता के दर्शन कराऊँगा।" उन्होंने वंशी बजायी और जब वे वहाँ आयीं तो वे उनकी वंशी के संगीत से पूर्णतः अभिभूत हो गयीं; क्योंकि वह दिव्य तथा स्वर्गिक था। कई सौ गौपियाँ उनके चतुर्दिक् एकत्रित हो गयीं। अकस्मात् श्रीकृष्ण ने भोलेपन का अभिनय करना आरम्भ कर दिया। वे बोले : "तुम सबको क्या हो गया है? तुम यहाँ क्यों आयीं? क्या यहाँ आना तुम्हारे लिए उचित है? क्या तुमने अपने-अपने पति, माता अथवा पिता की आज्ञा ली? अपने पति, बच्चों तथा गृह-कार्य को छोड़ कर रात्रि के इस समय यहाँ आना तुम्हारी-जैसी नवयुवतियों के लिए सर्वथा अनुचित है। संसार क्या कहेगा? कृपया चली जायें, अपने घर वापस चली जायें।" इस भाँति वे उनके उपदेष्टा बन गये।

क्या आपको मालूम है कि गोपियों ने उन्हें क्या उत्तर दिया ? इसका परिशीलन आपको भागवत के दशम स्कन्ध में करना करना चाहिए। उन्होंने कहा : “क्या आप सोचते हैं कि हमें यह पता नहीं है कि आप कौन हैं? हम अपने पतियों को छोड़ कर कैसे आ सकती हैं? अपने-अपने पतियों में वह क्या है जिससे हम प्रेम करती हैं? क्या वह अन्तर्यामी सत्ता नहीं है? हमारा प्रेम अन्तर्यामी सत्ता को पहुँचता है, और क्या आप सभी प्राणियों के अन्तर्यामी नहीं हैं? क्या आप विश्व-रूप सत्ता नहीं है? क्या आप वह एकमात्र, अद्वितीय सत्ता नही है जो सभी प्रकार के प्रेम और भक्ति का पात्र है? यह जान कर ही हम आपके पास आयी हैं। आपके प्रेम में ही मोक्ष है। आपके प्रेम में ही उद्धार तथा निर्वाण है। आप परम तत्त्व हैं, अनन्त हैं।" इस भाँति उन्होंने कृष्ण को बतलाया कि उन्हें यह भलीभाँति विदित है कि वे किसके पास आ रही हैं। वे जब कृष्ण के पास जाती हैं तो उन्हें अपनी देह का संज्ञान नहीं रहता। अतएव यह वह प्रेम है जहाँ देह-भाव नहीं रहता है; शरीर-चेतना नहीं रहती है।

८. योग

संस्कृत में 'योग' शब्द की प्रमुख परिभाषा है-भगवान् के मिलन की अवस्था अथवा परम सत्य के साथ एकत्व की अनुभूति। अतएव 'योग' सत्यानुभूति का, सत्य की चेतना का, भगवान् के साथ मिलन का द्योतक है। योग शब्द के गौण अर्थ भी हैं। योग वैज्ञानिक ढंग से विकसित तथा बुद्धिमत्तापूर्वक सूत्रबद्ध की हुई एक व्यावहारिक प्रविधि भी है जो व्यक्ति को उसके शरीर, मन तथा इन्द्रियों के स्वरूप द्वारा उस पर आरोपित सभी मलिनताओं को अपने ऊपर से उतार फेंकने में सक्षम बनाती है तथा परम सत्ता पर अपने विचारों को पूर्णतया संकेन्द्रित करने में सहायक होती है। इस भाँति योग का अर्थ कोई भी कर्म है जो व्यक्ति अपनी निम्न-प्रकृति को शुद्ध करने, अपनी इन्द्रियों का निरोध करने, अपने मन को भगवान् की ओर निर्देशित करने, भगवदुपासन के गम्भीर अन्तस्तल में प्रवेश करने और अन्ततः भागवत चेतना के साथ अपने शाश्वत एकत्व को अनुभव करने के लिए करता है।

योग का उपयोग विश्वजनीन है। यद्यपि इसका प्रयोग धर्म की रूप-रेखा के अन्तर्गत किया जाता है तथापि यह स्पष्ट रूप से धर्म से परे भी है। यह अधिधार्मिक तथा किसी वाद अथवा सिद्धान्त की पहुँच से परे है। इसकी प्रयोजनीयता की सीमा तथा अवधि समस्त काल के लिए समस्त मानव-जाति की समपरिमाण है। इस महान् तथा घटनाओं से पूर्ण बीसवीं शती में योग प्रत्येक के लिए जो महत्त्व रखता है, उसे व्यक्त करने का मैं प्रयास करूँगा।

प्रथम तथा मुख्य बात यह है कि योग केवल कलाबाजी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि योग मुख्यतः शरीर के विभिन्न विलक्षण स्थितियों में कुशल परिचालन यथा शिर के बल खड़े होने अथवा पृष्ठवंश को इधर-उधर मोड़ने अथवा योग के ग्रन्थों में प्रदर्शित बहुसंख्यक विचित्र मुद्राओं को अपनाने से सम्बन्धित है। निश्चय ही योगाभ्यास की एक विशेष प्रणाली में इन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, किन्तु ये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रणाली के अंगभूत भाग नहीं हैं। शारीरिक मुद्राएँ अधिक-से-अधिक योग के पूरक अथवा इसके गौण रूप का काम करती हैं।

द्वितीयतः योग ऐन्द्रजालिक कौशल का प्रदर्शन नहीं है। मैं इसका विशेष रूप से उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि योग के सम्बन्ध में जो अनेक भ्रान्त धारणाएँ प्रचलित हैं, उनमें से यह धारणा नकली योगियों तथा छद्मवेशी योगियों द्वारा किये जाने वाले ढोंगों के कारण उत्पन्न हुई है। कोई भी भली वस्तु हो, उसे पथभ्रष्ट लोग बहुत ही सुगमता से विकृत कर डालते हैं। विश्व के इतिहास में सदा ही ऐसा हुआ है। योग-सम्बन्धी विषयों को जान-बूझ कर रहस्यात्मक रूप देने के पीछे एक स्वार्थपूर्ण उद्देश्य निहित है। दुर्भाग्यवश इसके परिणाम-स्वरूप इस सच्चे विज्ञान में विकार आया। अतएव, आपको यह स्पष्ट रूप से बतला देना असंगत न होगा कि लोगों को लुभाने के लिए योग के रूप में जो सब प्रदर्शित किया जा रहा है, वह वस्तुतः योग नहीं है। योग निश्चय ही इन्द्रजाल नहीं है और न ही यह कोई असाधारण अथवा अप्रायिक रहस्यात्मक कौतुक का प्रदर्शन है।

योग फकीरी भी नहीं है, जैसा कि अनेक पर्यटकों तथा यात्रियों तथा विशेषकर समाचार-पत्र वालों ने अपनी धारणा बना रखी है। ये लोग सनसनीदार तथा काल्पनिक विषयों में दृढ़ अभिरुचि रखते हैं। इस कारण ये ऐसा ऊटपटाँग सोचने लगे हैं कि काँटों की शय्या पर लेटना, भूमि के अन्दर अपने को गाड़ना, काँच के टुकड़े चबाना अथवा निगलना, तेजाब (ऐसिड) पान करना, कीलें निगलना अथवा सुई तथा आलपिन चुभाना आदि आत्म-यन्त्रणा योग का एक रूप है। इसका योग से कोई सम्बन्ध नहीं है और न सच्चे योगियों का इन सबसे कुछ सरोकार है।

योग कोई भयावह आनुष्ठानिक अथवा विलक्षण धार्मिक कृत्य भी नहीं है। यह सुखवाद नहीं है। यह मूर्ति-पूजा नहीं है। यह कर-सामुद्रिक विज्ञान नहीं है। यह दीक्षा-ग्रहण नहीं है। यह फलित ज्योतिष नहीं है। यह पर-विचार-ज्ञान नहीं है और न यह दुष्ट प्रेतात्माओं अथवा भूतबाधाओं के निवारणार्थ ताबीज (यन्त्र) वितरण ही है। इनमें से कोई भी योग नहीं है। यदि लोग अपने को योगी कहते हैं और अपने योग को इन साधारण कौशलों के प्रदर्शन से व्यक्त करते हैं, तो वे योग शब्द का दुरुपयोग करते हैं। योग आत्म-सम्मोहन अथवा स्व-सम्मोहन नहीं है। यह जादू-टोना करना अथवा नीरस मुद्राओं का करना नहीं है। यह संलायिका तेजाब (Lysergic acid) अथवा वनकुमारी का क्षारभ (Mescalin) अथवा मेक्सिको मूल के नागफल के पत्तों से बने मादक द्रव्य (Peyote) अथवा दिव्य छत्रक (Divine Mushroom) के मादक के सेवन से प्राप्त (खण्डित मनस्कता तथा विभ्रम का) अनुभव नहीं हैं। ये अनुभव योग नहीं हैं और न ये योग की उपज ही है।

योग कोई धार्मिक पन्थ भी नहीं है। यह सच है कि इसमें कुछ प्राच्य धारणाएँ अवश्य हैं; किन्तु इन धारणाओं का वास्तविक विज्ञान के उद्विकास से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। योग में ऐसी अत्यन्त विकसित तथा व्यावहारिक प्रविधियाँ समाविष्ट हैं जिनका उपयोग किसी भी जाति, राष्ट्र, वर्ण, मत, धार्मिक संस्था अथवा सम्प्रदाय का व्यक्ति कर सकता है। योग-विज्ञान का उद्विकास उस समय हुआ जब दार्शनिक परिभाषाएँ रूप धारण कर रही थीं तथा हिन्दुओं की धार्मिक धारणाओं का सूत्रीकरण हो रहा था। इसमें कुछ आध्यात्मिक धारणाएँ विशेष रूप से हिन्दू तथा प्राच्य हैं; किन्तु योग, जो इसकी दार्शनिक तथा आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से. पृथक्करणीय है, विश्वजनीन तथा व्यावहारिक मूल्य का विज्ञान है। योग तत्त्वतः आध्यात्मिक विधियों से सम्बन्धित आध्यात्मिक विषय है। यह परम सत्ता का, सभी जीवधारियों के केन्द्र भगवान् का साक्षात्कार करने की दिशा में पूर्णरूपेण व्यावहारिक मार्ग है। और यह सम्पूर्ण मानव-जाति की पैतृक सम्पत्ति है।

पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज योग के महत्त्व तथा उसकी वास्तविकता के विषय में एक सुन्दर दृष्टान्त सुनाया करते थे। एक वन tilde pi विशाल वृक्ष था। उसकी एक शाखा के अन्तिम छोर पर एक बहुत बड़ा मधुकोश था; किन्तु वृक्ष के शिखर का आरोह दुस्साध्य था। व्यक्ति को पद-स्थान बनाने के लिए वृक्ष के तने में कटान करनी थी और तत्पश्चात् आरोहण करना था; किन्तु इसके लिए महान् धैर्य तथा कर्मकौशल अपेक्षित थे।

एक पतली लता उस वृक्ष का आलिंगन करती थी और उसके बहुत ऊँचे भाग तक पहुँच चुकी थी। यद्यपि यह वायु में संकटपूर्ण स्थिति में झूल रही थी, पर सशक्त प्रतीत होती थी। एक लोभी व्यक्ति ने बिना अधिक प्रयास के मधु पर अधिकार प्राप्त करने की इच्छा से उस वल्लरी की एकमात्र सहायता से वृक्ष पर चढ़ना आरम्भ कर दिया। वह इतना अधिक आलसी था कि उसने वृक्ष के तने में काट कर पद-स्थान नहीं बनाया। उसने सोचा कि उसे वृक्ष के शिखर तक पहुँचाने में वल्लरी पर्याप्त सशक्त है। जब वह भूमि से कुछ फीट ऊपर पहुँचा तो प्रचण्ड वायु के एक झोंके ने लता को तोड़ डाला। वह व्यक्ति धड़ाम से भूमि पर आ गिरा।

उन लोगों की स्थिति भी इसके समान ही है जो सुगम मार्ग द्वारा काम्य-कर्म-रूपी लता की सहायता से मोक्ष-रूपी मधु का पान करने के लिए योग-रूपी वृक्ष पर आरोहण का प्रयास करते हैं। योग-पन्थ योग-रूपी वृक्ष के तने के साथ-साथ है। आपको प्रयास करके इस पर पद-स्थान बनाने का काम करना है। यही साधना है। आपको यम से आरम्भ करके नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तक एक-एक पग आरोहण करना है और तब समाधि-रूपी शिखर पर पहुँचना है। इसका कोई सुगम मार्ग नहीं है। आप उत्तरदायित्व से बच कर नहीं निकल सकते। दूसरी ओर, यदि आप काम्य-कर्म की सहायता से आरोहण करते हैं-ये काम्य-कर्म भी शक्तिशाली दिखायी पड़ते हैं-तो ये आपको योग के शिखर पर नहीं पहुँचा सकेंगे। जब स्वार्थपूर्ण कामनाओं की, इहलौकिक पदार्थों तथा स्वर्ग-सुख के लोभ की वायु प्रवाहित होगी तो यह कर्म-रूपी लता टूट जायेगी और आपका घोर पतन होगा।

हे मानव! काम्य-कर्म आपको योग के लक्ष्य तक नहीं पहुँचायेंगे। केवल निष्काम-कर्म ही आपकी सहायता करेंगे। साधना का अर्थ है कठोरतम मार्ग। आपको दुर्गम पथ से ही शिखर पर आरोहण करना होगा; किन्तु यदि एक बार शिखर पर पहुँच गये तो आप अमरत्व-सुधा का पान करेंगे।

योग की विविध प्रणालियाँ हैं। मैं उनका संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करूँगा। इनमें प्रथम बौद्धिक प्रणाली है जिसमें व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को सवर्वोत्कृष्ट साधना के लिए, परम सत् के साक्षात्कार के लिए उपयोग करता है। यह ज्ञानयोग अथवा बुद्धियोग के नाम से प्रसिद्ध है। व्यक्ति ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्याओं को श्रवण करता है, परम सत्ता का बोध प्राप्त करता है, तब इस पर बार-बार मनन के द्वारा वह अन्त में विवेक-शक्ति से ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करता है।

द्वितीय प्रणाली भक्तियोग अथवा प्रेमयोग के नाम से ज्ञात है। यह अतीव प्रियकर मार्ग है जो भावप्रवण प्रकृति के व्यक्ति के लिए विशेष रूप से उपयुक्त और सहज ही अपनाने योग्य है। परमात्मा के विषय में निरन्तर चिन्तन करने, उनकी प्रार्थना करने, उनकी उपासना करने तथा उनका सान्निध्य अनुभव करने से व्यक्ति उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित करता है। यह सान्निध्य इतना निकट का होता है कि व्यक्ति स्वभावतः ही परमात्मा के साथ चलता है, उनसे वार्तालाप करता है, उनमें रहता, चलता-फिरता तथा अपना अस्तित्व रखता है। इससे एक प्रकार सम्बन्ध स्थापित हो जाता है जिससे शुद्ध प्रेम परमात्मा की ओर प्रवाहित होने लगता है। इस साधना में मानव पूर्णतः एकीभूत हो जाता है।

तृतीय प्रणाली में, जीवन के कार्य-कलाप के सभी पहलू भगवान् को समर्पित किये जाते हैं। इस भाँति निष्काम्यता के आधार पर मनुष्य के कर्तव्य स्वयं में पूर्ण बन जाते हैं। यह कर्मयोग अथवा निष्काम कर्म के नाम से विख्यात है। इस प्रणाली में प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण कार्य है अहंभाव का परित्याग। जब वैयक्तिक अहं का पूर्णतः परित्याग कर दिया जाता है, तब इस भूलोक के सभी प्राणी स्पष्ट रूप से ऐसे दृष्टिगोचर होने लगते हैं मानो वह भगवान् की साक्षात् अभिव्यक्तियाँ हों अथवा चल-मन्दिर हों जिनमें भगवान् प्रतिष्ठित हैं। इस अवस्था में दूसरों की सेवा स्वाभाविक तथा सरल बन जाती है और प्रत्येक कार्य सांसारिक कार्य के रूप में नहीं वरन् भगवत्पूजा के रूप में निष्पादित किये जाते हैं। अपनी गतिशीलता को भगवत्साक्षात्कार में रूपान्तरित करने में संलग्न व्यक्ति सर्वत्र ही भगवत्पूजा कर सकता है। विद्यालय hat overline H अध्यापक, चिकित्सालय में चिकित्सक, कृषिक्षेत्र में कृषक, शेयर बाजार hat overline H व्यवसायी-व्यावहारिक कार्य में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति विनम्र तथा श्रद्धास्पद आन्तरिक अभिवृत्ति अपना कर अपनी गतिशीलता को विशुद्ध भक्ति में रूपान्तरित कर सकता है।

चतुर्थ प्रणाली में व्यक्ति एक अतीव विशिष्ट प्रक्रिया में संलग्न होता है जिसमें समस्त विचार भगवान् में विलीन कर दिये जाते हैं। व्यक्ति भगवान् को अस्तित्व के केन्द्र के रूप में अधिकाधिक जानने लगता है। यह भी अत्यन्त रमणीय मार्ग है। यह राजयोग अथवा ध्यानयोग के नाम से विख्याता है। विचार मानव-द्रव्य की गति है। मानस-द्रव्य की गति प्राण नामक अन्तस्थित प्राणाधार जीवन-शक्ति की गति से तथा शरीर की गति से उत्पन्न होती है। इस भाँति विचार, प्राण तथा शरीर अन्तः सम्बद्ध हैं। शरीर का पूर्णी दमन तथा नियन्त्रण उसे एक नियत तथा स्थिर आसन में रख कर सम्पादित किया जा सकता है। आन्तरिक मानसिक शक्ति का दमन तथा नियन्त्रण प्राणायाम की प्रविधि के अभ्यास से हो सकता है और अन्त में इस नानाविध विश्व से मन की सभी विकीर्ण रश्मियों का प्रत्याहरण किया ज सकता है तथा उन्हें केवल भगवत्सम्बन्धी विचार पर ही संकेन्द्रित किया जा सकता है। इस चरम बिन्दु तक पहुँचने की प्रक्रिया में व्यक्ति मन के धरातल से ऊपर उत्थित होता है, वह अति-चेतनावस्था (समाधि) में प्रवेश करत है जिसमें ब्रह्म से अभेद की अनुभूति होती है तथा वह शरीर के बन्धन और मृत्यु के पाश से सदा-सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसे अनेक उत्साहप्रद संकेत हैं कि पाश्चात्य देशों के अनेक साधक योग को अपनी सभ्यता की जटिल समस्याओं के समाधान की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानते हैं।

९. वेदान्त की शिक्षाएँ

वेदान्त के सिद्धान्तानुसार व्यष्टि-भाव का मूल कारण अज्ञान अथवा मूलाविद्या है और यह मूलाविद्या सर्वप्रथम जो रूप धारण करती है, वह है परम एकत्व के विशिष्ट लक्षणों से युक्त परम चेतना में द्वैत भावना। अज्ञान के कारण ही यह भाव उत्पन्न होता है कि 'मैं भिन्न हूँ और यह संसार भिन्न है।' यह द्वैत-भाव जिस कारण से आता है, वह अध्यास नाम से ज्ञात है। चेतना ब्रह्माण्ड तथा असीम से तादाम्त्य स्थापित करने के स्थान पर ससीम शरीर से तादात्म्य कर लेती है। यह अविद्या की प्रथम अभिव्यक्ति है। मैं यह शरीर हूँ, मैं यह मन हूँ, मैं यह भाव हूँ, मैं यह विचार हूँ-इस प्रकार अध्यासों की एक श्रृंखला चल पड़ती है जो कि इस आद्य भ्रान्ति में बद्धमूल होते हैं कि मैं एक पृथक् सत्ता हूँ। यह आद्य द्वैत-भाव सम्पूर्ण अध्यास-समूह का एक ताँता-सा लगा देता है और तब इसके कारण आपको अध्यारोप-एक का गुण दूसरे में आरोपित करने का भ्रम प्राप्त होता है। आप शुद्ध चैतन्य में अनेक रूप तथा गुण आरोपित करते हैं जो कि उसकी मूलभूत प्रकृति में विद्यमान नहीं होते। अतएव जगत् का समूचा दृश्य-प्रपंच प्रकट हो जाता है। प्रथम, वहाँ अज्ञान उपस्थित होता है, तब द्वैत-भाव प्रकट होता है और तत्पश्चात् शरीर, मन आदि का अध्यास होता है और यह अज्ञान मन-असम्यक् विचार पर आधारित होता है। अतएव इस प्रक्रिया को एक बार पुनः प्रतिवर्तित करने के लिए सम्यक् विचार को एक शक्तिशाली तत्त्व के रूप में बताया जाता है। स्वामी विवेकानन्द ने इसका उल्लेख आधुनिक सम्मोहन-विद्या की शब्दावली में किया है। उन्होंने कहा है कि प्राणी ने स्वयं को इस असम्यक् विचार से सम्मोहित कर लिया है कि वह शरीर है। अतएव आपको इस सम्मोहन को मिटा डालना है। वह कहते हैं कि वेदान्त सम्यक् विचार तथा सम्यक् विवेक द्वारा इस सम्मोहन को दूर करने का एक प्रभावशाली साधन है। आपको इस सम्मोहन को दूर करना चाहिए। यही समुचित विधि है तथा सम्पूर्ण वेदान्तिक साधना इस सम्यक् विचार पर आधारित है।

हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने इस स्थिति का सुन्दर दृष्टान्त के रूप में वर्णन किया है :

एक बड़े जमींदार ने अपनी भू-सम्पत्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया। लोगों को उसकी आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया गया तथा उन्हें यह बताया गया कि उनके शासन, नियुक्ति तथा सेवा-मुक्ति के अधिकार उस प्रतिनिधि को सम्प्राप्त हैं। यद्यपि जमींदार दूर से उस प्रतिनिधि तथा उसकी गतिविधियों पर दृष्टि रखे हुए था; किन्तु उसने प्रतिनिधि को ऐसा दर्शाया कि वह वहाँ उपस्थित नहीं है। शनैः-शनैः वह प्रतिनिधि और अधिक उद्धत तथा अहंकारी बन गया। एक दिन एक साधु उस जमींदार से मिलने आया। प्रतिनिधि ने उस साधु की कठोर भर्त्सना की और कहा, "जमींदार कहाँ है? यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। मैं ही सर्वस्व हूँ। आपको जो-कुछ चाहिए, मुझसे माँगो।" साधु में अलौकिक शक्तियाँ थीं। उसने उच्च स्वर में कहा, "जमींदार, कृपया यहाँ आइए तथा इस व्यक्ति को प्रबुद्ध कीजिए।" जमींदार, मानो कि इस आह्वान की प्रतीक्षा कर रहा हो, बेगपूर्वक अन्दर आया। प्रतिनिधि ने लज्जा से अपना शिर झुका लिया तथा जमींदार और साधु के चरणों में दण्डवत् प्रणाम किया। जमींदार ने प्रतिनिधि को निलम्बित कर दिया और उसकी पुनर्नियुक्ति तब की जब उसने अपनी भूल पूर्ण रूप से अनुभव की तथा जमींदार के अधिराज्य को कभी भी अस्वीकार न करने तथा अपने सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों के सम्मुख उनके गुणगान की निष्कपटता से प्रतिज्ञा की।

इस दृष्टान्त का आन्तरिक भाव है : जमींदार परम प्रभु परमात्मा है। प्रतिनिधि मन है। मन परम प्रभु परमात्मा (चेतना) से उत्पन्न है; यह उनके ही प्रकश से प्रकाशित होता है। इसकी अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसकी शक्तियाँ असीम हैं; क्योंकि परमात्मा ने विश्व-लीला को चालू रखने के लिए मन को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मन कल्पना करता है कि वह इन्द्रियों का नियामक है। दुष्ट मन धीरे-धीरे अपने से श्रेष्ठ शक्ति को नकारने लगता है। तब भगवत्साक्षात्कार-प्राप्त साधु आ कर मन को परमात्मा का स्मरण दिलाते हैं; किन्तु दुष्ट मन परमात्म-सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करता है और कहता है : "परमात्मा अथवा भगवान् कहाँ हैं? मैं ही सर्वस्व हूँ।" किन्तु गुरु अथवा भगवत्साक्षात्कार-प्राप्त सन्त सहज ही पराजित नहीं होते। वे व्यक्ति के कर्णकुहरों में भगवन्नामोच्चारण करते हैं और उसे दीक्षित करते हैं। व्यक्ति उच्चतर शक्ति का अनुभव करता है। वह भगवान् के सर्वव्यापक तथा नित्य विद्यमान स्वरूप को पहचानता है। वह भगवान् को आत्म-समर्पण करता है। प्रभु मन को तुरन्त पदमुक्त करते हैं। जब मन लुप्त हो जाता है तब व्यक्ति समाधि में प्रवेश करता है तथा भगवद्-दर्शन का आनन्द भोगता है। जब वह समाधि से उठता है तब वह पूर्णतः रूपान्तरित तथा परिष्कृत व्यक्ति बन जाता है। वह प्रभु को कभी न नकारने तथा उनकी महिमा का सतत गान करने की प्रतिज्ञा करता है।

वेदान्त साधन-चतुष्टय निर्धारित करता है। ये हैं विवेक, वैराग्य, षट् सम्पत् (शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान) तथा मुमुक्षुत्व। अर्हताओं से सम्पन्न होने के पश्चात् ही व्यक्ति ज्ञानयोग की साधना कर सकता है। अतः प्राचीन-कालीन ऋषियों तथा मुनियों ने सत् के स्वरूप के श्रवण को निर्धारित किया है और यह जैसा कि आप जानते हैं, वेदान्त का एक अंग है। अतएव व्यक्ति को चाहिए कि वह विवेक करता रहे तथा सम्यक् विचारधारा बनाये रखे। वेदान्त आपको एक ऐसा ढाँचा प्रदान करता है जिसके द्वारा आपको अपनी विचारधारा को सत्य की दिशा में प्रवाहित करना है और आप इस वास्तविक कार्य को मनन द्वारा करते हैं। मनन के चरमोत्कर्ष की अवस्था में आप निदिध्यासन की स्थिति प्राप्त करते हैं और आप चेतना की विविध प्रकार की अतिमानसिक अवस्थाएँ प्राप्त करते हैं जो समाधि कहलाती है। सर्वोत्कृष्ट समाधि अद्वैत कहलाती है। जब मन अपना कार्य-व्यापार बन्द कर देता है, तब कोई भी असत् अनुभव नहीं हो सकता है। अभ्यास के रूप में व्यक्त विचारों का प्रतिकार करना वेदान्तिक साधना की आभ्यन्तर प्रक्रिया है। ऋषियों ने उपनिषद् में घोषणा की है : "यो वै भूमा तत्सुखम् - भूमा (असीम) की स्थिति में ही सुख है।

सत्ता एक होने के कारण मानव-जाति भी एक ही है; क्योंकि विश्व के अन्तःस्वरूप में एकरूपता उसका नियम है। बाह्यतः विविधता अथवा असमानता प्रकृति का नियम है; किन्तु अन्तःस्वरूप में एकरूपता अथवा एकता जीवन का लक्ष्य है। बाह्य, दृश्य, भौतिक जगत् के सभी तत्त्वों को लीजिए अथवा सृष्ट प्राणियों की विविध प्रजातियों को ही ले लीजिए, आप पायेंगे कि वे इस भूतल पर सर्वत्र एक ही हैं। चाहे ईसाइयों का देश हो, मुसलमानों का देश हो, बौद्धों का देश हो अथवा हिन्दुओं का देश हो-आकाश सर्वत्र एक ही है। जल एक ही है; भूमि एक ही है; धूप, वायु, वृक्ष तथा वन, प्रकाश तथा अन्धकार-सभी सर्वत्र एक ही हैं। इस समग्र संसार में पूर्ण एकता, अभिन्नता, एकरूपता तथा सादृश्य है। मानव जाति एक है। मेधावी मानव की जाति एक है। मानव जाति की एकता एक ऐसा तथ्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। निरीक्षण अप्रतिरोध्य रूप से हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचाता है। एक ओर तो हमारे समक्ष मानव-जाति की यह एकता है और दूसरी ओर उपनिषदों का कथन है : "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" - एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। इस भाँति एकता के दो छोर स्थापित होने पर उनके मध्य का क्षेत्र, उनके अन्योन्य क्रिया तथा परस्पर सम्बन्ध का क्षेत्र, यह जीवन तथा उनके अनुभव करने की प्रक्रिया तथा सम्बन्ध जिसे हम धर्म की संज्ञा देते हैं, स्वभावतः ही एक होना चाहिए। यह भी उसी नियम से शासित होना चाहिए। पूर्ण एकता में एकत्व के स्वरूप की गन्ध होनी चाहिए। श्रद्धालु ईसाइयों की धारणा के अनुसार स्वर्ग में भगवान् के सिंहासन के निकट एक परमानन्द की शाश्वत स्थिति है जहाँ व्यक्ति, दुःख, पीड़ा, शोक तथा मृत्यु से सदा-सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलाम-धर्म की स्वर्ग-सम्बन्धी धारणा में विहारोद्यान हैं। परम निर्वाण असीम अनिर्वचनीय शान्ति है जिसे बौद्ध प्राप्त करते हैं। औपनिषद् धर्म (वेदान्त) के अनुसार सच्चिदानन्द के आनन्द में व्यक्ति अमर, भय-रहित, प्रकाशपूर्ण तथा नित्यानन्दपूर्ण बन जाता है। प्रत्येक धर्म अन्त में अपने लक्ष्य के रूप में असीम शान्ति, शाश्वत आनन्द तथा अनन्त प्रकाश की कल्पना करता है।

हमें इन एकीकारी स्वर-चिह्नों को सदा स्मरण रखना चाहिए जो सभी धर्मों के मूल में हैं। हमें समग्र मानव-जाति के सम्मुख इसकी घोषणा करने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि इन मूलभूत एकीकारी तत्त्वों को दृष्टि से ओझल करने के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न बाह्य संघर्ष, प्रतिद्वन्द्विता तथा पृथकत्व हमारे भूतल से सदा के लिए दूर किये जा सकें तथा मानव-जाति में शान्ति तथा सद्भाव सदा अभिभावी रहे। वेदान्त का आह्वान है : “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत" -उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जा कर उस परब्रह्म को जान लो।

श्री स्वामी चिदावन्द

पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द के योग्य आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री स्वामी चिदानन्द के विषय में कहा गया है- "यदि कोई कृश काया के पीछे छिपे आत्मवीर को, सौम्य चेहरे के पीछे छिपे नियन्त्रित हृदय को, कर्म की गतिशीलता के पीछे छिपी गहन मानसिक शान्ति को तथा व्यक्तिगत स्तरीय प्रेम-परिचर्या के पीछे छिपी निवैयक्तिक अनासक्ति का दर्शन करना चाहता है, तो उसे स्वामी चिदानन्द से भेंट करनी चाहिए।"

स्वामी चिदानन्द ने दक्षिण भारत के एक समृद्ध परिवार में २४ सितम्बर १९१६ को जन्म लिया था। प्रारम्भ से ही परम्पराओं और कर्मकाण्डों में उनकी रुचि थी। मंद्रास (चेत्रे) स्थित लोयोला कालेज के वह एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। उन पर जेसस क्राइस्ट के आदमों और उपदेशों की बहुत गहरी छाप पड़ी। उन्होंने हिन्दू-संस्कृति के तत्त्वों के साथ उनका समन्वय कर लिया। श्री रामकृष्ण तथा अपने गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द से वह अत्यधिक प्रभावित रहे। वर्ष १९४३ में वह गुरुदेव की शरण में आ गये। तबसे उनके गुरुदेव का आश्रम उनका घर बन गया तथा द डिवाइन लाइफ सोसायटी के महान् आदर्श उनके सेवा-कायर्यों की आधारशिला बन गये।

प्रारम्भ से ही स्वामी चिदानन्द में रोगियों और दुःखी व्यक्तियों की सेवा करने का अतीव उत्साह था । अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अपने घर के लॉन में कुष्ठियों के लिए झोपड़ियाँ निर्मित करवा दी थीं और उन्हें देव-तुल्य मान कर वह उनकी परिचर्या किया करते थे। अपने आध्यात्मिक पुत्र तथा प्रिय शिष्य स्वामी चिदानन्द के विषय में स्वामी शिवानन्द नै

कहा था- "चिदानन्द जीवन्मुक्त, महान् सन्त, आदर्श योगी तथा परा भक्त हैं। इसके अतिरिक्त भी वह बहुत कुछ हैं। अपने पिछले जन्म में वह एक महान् योगी तथा सन्त थे। उनके प्रवचन उनके पवित्र हृदय के भावोद्गार तथा उनकी प्रातिभज्ञानात्मक प्रज्ञा के प्रकटीकरण हैं। वह एक व्यावहारिक वेदान्ती हैं। उनके शब्दों में अद्भुत प्रभावक शक्ति है। एक महान् मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है।"

एक उत्कृष्ट संन्यासी के रूप में आध्यात्मिक चुम्बकत्व के गुण के धनी स्वामी जी अनगिनत व्यक्तियों के प्रियपात्र बन गये तथा संसार-भर में दिव्य जीवन के महान् आदशों के पुनरुज्जीवन के लिए सभी दिशाओं में कठिन परिश्रम करते-करते अन्ततः २८ अगस्त २००८ को ब्रह्मलीन हो गये।