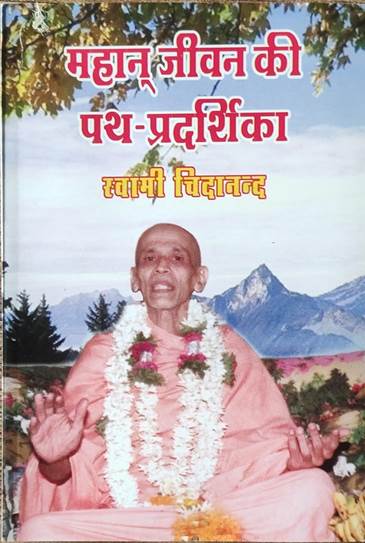

महान् जीवन की पथ-प्रदर्शिका

A GUIDE TO NOBLE LIVING

का हिन्दी अनुवाद

लेखक

श्री स्वामी चिदानन्द

अनुवादक

श्री शिवगोविन्द गुप्त, एम. ए.. साहित्यरत्न

प्रकाशक

द डिवाइन लाइफ सोसायटी

पत्रालय : शिवानन्दनगर-२४९१९२

जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत

www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org

प्रथम हिन्दी संस्करण : १९७६

द्वितीय हिन्दी संस्करण : १९९१

तृतीय हिन्दी संस्करण : २०१७

(५०० प्रतियाँ)

© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी

HC 21

PRICE 55/-

'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए

स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त

फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पो. शिवानन्दनगर-२४९१९२,

जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड' में मुद्रित।

For online orders and Catalogue visit : disbooks.org

प्रकाशकीय आमुख

आध्यात्मिक पुस्तक भले ही बुद्धि को सन्तोष प्रदान करे या न करे, पर यह तो निश्चित ही है कि वह आत्मा तथा प्रज्ञा की आवश्यकताओं तथा माँगों की पूर्ति अवश्य करती है। इस भाँति एक सन्त की, एक आत्मा के सन्देशवाहक की वाणी, जिस कालावधि में हम अपनी अन्तरात्मा के साथ होते हैं तो उस शान्त तथा भव्य क्षणों में हमसे बातें करती है। परम पावन श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज विचारशील मानव के अन्तर्तम प्रकोष्ठ में मौन रूप से बोलते हैं। उनकी वार्ता बड़ी आत्मीयता से साधक के हृदय को सीधे स्पर्श करती है।

श्री स्वामी केशवानन्द जी के श्रम तथा प्रेम के फलस्वरूप 'Path to Blessedness' (मुक्ति-पथ) के नाम से प्रथम संकलन तैयार होने पर विश्व-भर के भक्तों तथा साधकों की सेवा में उन्मोचन किया गया था जिसने उन्हें स्वामी जी की पुस्तक के संकलन के लिए यथेष्ट प्रोत्साहन तथा प्रेरणा प्रदान की। पूज्य गुरुदेव की परम भक्त फ्रांस की यवन्ने लेम्वाइन माता जी ने 'Path to Blessedness' (मुक्ति-पथ) पुस्तक के अनुक्रम में स्वामी जी की एक अन्य पुस्तक के उन्मोचन की व्यवस्था करने की अपनी उत्सुकता प्रकट की। भगवदिच्छा से ही श्री स्वामी केशवानन्द जी इस भव्य कार्य के सम्पादन के आंशिक रूप से माध्यम बने।

जीव के मोक्षदायक योग-मार्गों में भक्तियोग को जो गौरव प्राप्त है, प्रायः वैसा ही स्थान प्रस्तुत प्रकाशन को आध्यात्मिक साहित्य के क्षेत्र में उपलब्ध है। भक्तियोग राजपथगामिनी रेलगाड़ी के सदृश है जो विभिन्न स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों को उन्नयन करती है। वह उनकी सामाजिक प्रास्थिति तथा पद एवं योग्यता के भेद को न देख कर केवल उनके सवार होने तथा मार्ग तय करने की तीव्र उत्कण्ठा का ही विचार करती है। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति इस द्वार में प्रवेश कर सकता है। इस अनुपम योग-मन्दिर में सभी को प्रवेश करने का अधिकार है। प्राणी के परम मित्र तथा प्रेमी के प्रासाद के सम्मुख सारे सांसारिक भेद तिरोहित हो जाते हैं। भगवान् के सामने सभी को समान अधिकार प्राप्त है; क्योंकि दिव्यात्मा को सामाजिक भेद तथा मानव-निर्मित प्रतिबन्ध मान्य नहीं हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन की यह लघु पुस्तक नवछात्रों को अपनी इन पृच्छाओं का उत्तर देने के लिए अभिनन्दन करती है कि जीवन का यथार्थ उद्देश्य क्या है, योग का सही अर्थ क्या है, त्याग की सच्ची भावना क्या है तथा सदाचरण से प्रारम्भ कर पवित्रता से गुजरते हुए ईश्वरत्व में चरम परिणति क्योंकर हो सकती है? उन्नत साधक घोर संघर्षों तथा विरोधों के मध्य अपने सन्देहों तथा उभयापत्ति के अन्धकार के निवारणार्थ इस पुस्तक में इतस्ततः संकेन्द्रित प्रकाश-पुंज पाता है जिससे वह अकस्मात् निमेष मात्र में अपनी विरोधी समस्याओं का समाधान पाने में सफल हो जाता है। पूर्णत्व में अधिक उन्नत आत्मा इस साहित्य से हृदय से प्रसन्न हो उठेगी; क्योंकि यह दिव्य जीवन यापन सम्बन्धी विषय का प्रतिपादन करता है, भगवान् की महिमा, मोक्ष, आनन्द तथा शान्ति की चर्चा से समृद्ध है तथा श्री हनुमान् जैसे रामायण के प्रख्यात महान् भक्तों के अनुकरणीय आदर्शों तथा आधुनिक काल के मापदण्ड के अनुसार जीवन यापन करने वाले सन्तों की जाज्वल्यमान् प्रेरणादायी जीवनियों और आदर्शों का वर्णन करता है।

यह पुस्तक व्यापक रूप से प्रेरणादायी तथा पथ-प्रदर्शिका है। चूँकि इसका प्रतिपाद्य विषय अधिकांशतः सामान्य तथा स्वरूप किंचित् संक्षिप्त है; अतः योग की विविध प्रणालियों की प्रविधियों तथा अभ्यासों के विवरण में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से इस पुस्तक के प्रति उपगमन अनुपयुक्त ही होगा। इस पुस्तक को तो निवृत्ति तथा योग के पथ पर एक सन्त के सन्देश के रूप में ही श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। वैसे इस पुस्तक की उपयोगिता योग तथा वेदान्त की सामान्य पाठ्यपुस्तकों से कुछ कम नहीं है। उत्तरोक्त योग के किसी विशेष पहलू तथा प्रविधि का ही विशेषकर प्रतिपादन करती है तथा अपने कुछ चुने हुए प्रशिक्षार्थियों तथा अधिक कठिन प्रणाली के अनुयायी विद्यार्थियों की आवश्यकता तथा उनके लक्ष्य और उद्देश्य का ध्यान रखती है। इसके विपरीत इस प्रकार की पुस्तक की प्रथम तथा प्रमुख आवश्यकता सामान्य पाठकों तथा साधकों को है; क्योंकि यह अपने में जीवन को उसकी सभी परिधियों में सन्निहित करती है। सामान्य सिद्धान्त सदा ही प्रथम तथा विशेष बाद में आता है।

यह पुस्तक स्वामी जी के निबन्धों, लेखों तथा विविध अवसरों पर दिये गये संक्षिप्त भाषणों के रूप में उनके लेखों तथा प्रवचनों का संकलन है। प्रथम पाँच लेख प्रमुखालय आश्रम में दिये गये स्वामी जी के प्रेरणादायी प्रवचनों के उपयोजन हैं और ये जो अभी भी जीवन के यथार्थ अर्थ और उद्देश्य के अज्ञान के कारण आत्ममय जीवन के प्रति निद्रा में हैं, उनके लिए शंख-प्रघोष का कार्य करते हैं और उन्हें जाग्रत करने के पश्चात् भगवान् की ओर उनकी गति को पुनर्नुस्थापन के द्वारा उनके जीवन में नवीन शक्ति, साहस, आशा तथा ओज भरते हैं। तत्पश्चात् योग के मौलिक सिद्धान्तों तथा योग के विद्यार्थियों की प्राथमिक पूर्वापेक्षाओं की चर्चा करते हैं। बालसुलभ कुतूहल से जो योगमय जीवन को पुष्पाच्छादित (सुगम) पथ समझता है, उसे सावधान किया गया है तथा इस पथ को आकीर्ण करने वाली सम्भावित बाधाओं की ओर संकेत किया गया है। सामान्य मानवता के चतुर्दिक् के समाज के परिप्रेक्ष्य में योग के विद्यार्थी के आचरण के आदर्श को सेवा, समानता तथा सहानुभूति के रूप में दर्शाया गया है। हमें उन ज्ञानी ऋषियों के पदचिह्नों का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने आध्यात्मिकता के इस दुष्कर, दुरारोह पर्वतीय पथ को इससे पूर्व तय कर रखा है। जो शक्ति और सामर्थ्य का शाश्वत तथा अक्षुण्ण स्रोत है, जो पुरुषोत्तम है, जो सबका प्रेमी और मित्र है, जो सब पदार्थों में युगपत् विद्यमान सत्ता है, जो अपने प्रबल विश्वयोग द्वारा असंख्य रूपों में विश्वव्यापी शक्ति है, उससे अनन्त शक्ति प्राप्त कर सर्वशक्तिमान् प्रभु का भक्त अभेद्य हो जाता है। इस विषय को हनुमान् तथा रावण के भेद को चित्रित कर विशद तथा रोचक ढंग से दर्शाया गया है। देवी-उपासना की सच्ची धारणा तथा निम्न, अधम पाशविक प्रकृति की सभी वस्तुओं को विजित करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है। इस पुस्तक में जहाँ भोगवादियों के आक्षेप का खण्डन किया गया है तथा त्याग की सच्ची भावना से चुनौती दी गयी है, वहीं पर कठोर जीवन यापन करने वाले एकान्तवासियों को उनके उत्तरदायित्व तथा पवित्र परम कर्तव्य का स्मरण कराने में भी ढील नहीं दी गयी है। मानव-मन, उसकी संरचना तथा मनोवैज्ञानिक कार्यशीलता का विस्तृत विश्लेषण कर व्यावहारिक साधना पर पर्याप्त संकेत दिये गये हैं। समय तथा सुविधा के अभाव की आड़ में अपने जीवन में भगवान् की पूजा-आराधना को स्थान न देने के प्रयत्न में असन्तोषजनक बहाने बनाने के लिए आधुनिक मनुष्य को छोड़ा नहीं गया है। हस्तगत कार्य में शरीर को संलग्न रखते हुए भी योग में मानसिक एकता प्राप्त करने की उसे विलक्षण साधना-विधि दी गयी है। इस लेख से ही पुस्तक का उपसंहार किया गया है। इस भाँति प्रत्यक्षतः असम्बद्ध शीर्षकों में परस्पर सम्बद्ध कराने वाली श्रृंखला की कड़ी उसी भाँति वर्तमान है जैसे मोती के मनकों को एक सूत्र में ग्रथित कर उन्हें सुन्दर हार का रूप दिया जाता है।

यदि यह सुप्रयोजनीय पुस्तक धर्माचरण, सत्य तथा भागवतीय चेतना में जीवन यापन हेतु गहन प्रेरणा प्राप्त करने की भावना से अध्ययन की जाती है तो संकलनकार का श्रम पूर्ण सार्थक समझा जायेगा।

-द डिवाइन लाइफ सोसायटी

अनुवादकीय

सद्गुरु श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज की पुस्तक 'A Guide to Noble Living' का अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी में अविकल अनुवाद 'महान् जीवन की पथ-प्रदर्शिका' के रूप में मेरे माध्यम से पूर्ण होने का सुअवसर प्राप्त हुआ, यह मैं अपना पुण्य एवं सौभाग्य मानता हूँ।

वैचारिक दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक तीन श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है :

(१) प्रथम में, संसार में आसक्त लोगों की अज्ञान-तमिस्रा से जाग्रत कर साधना हेतु आह्वान है। फिर साधना-पथ के अवरोध, भय समझा कर 'तृतीय कपालवत्' एवं 'सरल निष्कपट तथा सहनशील बनो' का सुझाव दे कर प्रोत्साहित किया गया है कि भक्त (ऐसा साधक) अभेद्य हो जाता है।

(२) द्वितीय में, अति-प्रवरता से 'हनुमान् एवं रावण में विरोधाभास' के सादृश्य द्वारा सन्देश प्रदत्त किया है कि अहंकार एवं अधर्म से युक्त रावण जैसे महाबली की शक्ति विकृत एवं असामाजिक हो जाती है जब कि विनम्र, सेवा एवं शरणागत भावमयी हनुमान् की शक्ति शिखरवत् प्रख्यात एवं सर्वग्राही बन जाती है। फिर साधु के कर्तव्यों (आदर्शों) का ज्ञान कराते हुए भोगवादियों के आरोपों का निराकरण और गुरु-शिष्य-सम्बन्ध पर हृदयस्पर्शी प्रकाश डाला गया है।

(३) तृतीय में, धर्म एवं संन्यास की महत्ता बताते हुए साधना-पथ में सफलता हेतु आवश्यक 'मानव-मन का विश्लेषण' सरल शब्दों में समझाया गया है। अन्तिम, किन्तु अति-महत्त्वपूर्ण, पूज्य स्वामी जी का पथ-प्रदर्शन, आज के व्यस्त मानव को 'आधुनिक मनुष्य के लिए साधना' के रूप में है जिसमें योग की जटिलताओं का निवारण कर शारीरिक साधना से मानसिक साधना पर विशिष्टता बतला कर साधना का पुनर्योजन किया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति के माध्यम से किया गया प्रत्येक कार्य ईश्वर-पूजा में रूपान्तरित होना सम्भव हो सकता है।

पूज्य स्वामी जी के भाषणों एवं लेखों का यह संकलन यदि हिन्दी भाषा-भाषी मनीषियों को किंचित् भी निवृत्ति एवं योग-पथ पर आरूढ़ होने में सहायक सिद्ध हो सका तो मैं अपना परिश्रम सफल समदूँगा। भावानुरूप यथावत् भाषान्तर प्रस्तुत करने की आदि से अन्त तक चेष्टा की गयी है। क्लिष्ट हिन्दी का यथाशक्ति निवारण किया गया है।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः!!!

- शिवगोविन्द गुप्त

विषय-सूची

२. वासनाओं का उन्मूलन कर अपनी वासना-रहित आनन्दमयी आत्मा में विश्राम करो

५. आलस्य-वृद्धि हेतु बुद्धि का प्रयोग न करें

६. योग की आवश्यकता, आधार तथा उत्कृष्ट रचनात्मक तत्त्व

१०. मानवता की सेवा कर दिव्यत्व प्राप्त करें

१२. सरल, निष्कपट, विनम्र एवं सहनशील बनो

१३. उनके चरण-चिह्नों का अनुसरण करो

१५. हनुमान् और रावण में विरोधाभास

१७.ध्वंस निर्माण का अग्रगामी होता है

२४. आधुनिक मनुष्य के लिए साधना

१. अविच्छिन्न कड़ी

उच्च संस्कृति से सम्पन्न हमारे इस पावन देश भारतवर्ष में ईश्वरीय कृपा से निरन्तर धर्माचार्यों, सन्तों, भक्तों और आप्त पुरुषों की अविच्छिन्न धारा बहती रही है-ऐसे महापुरुषों की जो इस देश के वासियों को उनके वास्तविक जीवन-लक्ष्य का स्मरण कराते हुए मानव-जाति को प्रत्येक संकटपूर्ण क्षण में पथ-भ्रान्त होने से बचाते और कण्टकाकीर्ण मार्ग पर चलने को उत्साहित व्यक्तियों का मार्ग-प्रदर्शन करते थे। यदि हमारे प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात किया जाये तो ऐसा कोई युग नहीं मिलेगा जो मानवता को सदैव सजग रहने की तथा जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नित्य स्मरण रखने की उद्घोषणा के साथ सत्य की ध्वजा फहराने वाले अवतारी पुरुषों से रिक्त रहा हो।

उन्होंने कभी भी बौद्धिक क्रिया-कलाप और वैचारिक उछल-कूद मात्र से किसी परिणाम की घोषणा नहीं की, बल्कि प्रत्यक्ष अन्तर्ज्ञान के द्वारा ब्रह्म-साक्षात्कार की आधिकारिक घोषणा की। अतः जो-कुछ भी इन प्राचीन ऋषियों-मुनियों ने उपनिषदों में घोषित किया है, वह उनके अन्तस्तल में परब्रह्म की प्रत्यक्षानुभूति से है। उन्होंने अपने विचारों के समर्थन हेतु कोई तर्क उपस्थित करने की ओर ध्यान नहीं दिया और न ही उनकी स्वीकृति के इच्छुक हुए। उन्होंने जो सत्य के रूप में जाना, उसे ही निर्भीकतापूर्वक वर्णन किया। और, वह क्या है जो उन्होंने घोषित किया ? वह यह है :

ओ! अजर अमर बच्चो महान् !

नहिं तुम शरीर यह नष्टप्राय,

नहिं मन जो परिवर्तन कराय,

नहिं बुद्धि जो तर्कों में रमाय,

बस, स्वामी इस सबके सुजान।। ओ! अजर अमर...

तुम परम चेतना के चेतन,

तुम अनासक्त द्रष्टा केवल,

तुम मन बुद्धि से दूर अगम,

तुम आत्म-चेतना परा-ज्ञान।। ओ! अजर अमर...

भिन्न पृथक् नहिं काय-रूप,

मन बुद्धि ना हो, प्राण-स्वरूप,

पहिचानो यह 'शिव' सत्य रूप,

कर आत्मबोध में सजग वास ।। ओ! अजर अमर…

उन्होंने इस महान् अनुभव की ओर ले जाने वाला पथ भी दिखलाया। हमें अपने प्राचीन ऋषियों के सच्चे उत्तराधिकारी और भारतवर्ष की योग्य सन्तति के रूप में, कभी भी जीवन के परम लक्ष्य को द्रष्टि से ओझल नहीं करना चाहिए जो कि ईश्वर-साक्षात्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। तथाकथित भौतिक उत्कर्ष के नाम पर हममें से कोई भी विदेशी सभ्यता का शिकार न बन जाये।

वृक्ष की श्रेष्ठता अन्ततोगत्वा उसके मधुर या कड़वे फलों से ही ज्ञात की जाती है। विगत दो महा-विश्वयुद्ध, अति आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान की छाया में पल्लवित तथाकथित प्रगतिशील सभ्यता के नाम पर ध्वंसकारी आतंक के प्रमाण हैं।

मैं ऐसे भ्रामक ज्ञान को काफी दूर से नमस्कार करना चाहूँगा तथा स्वयं को सहस्र बार अज्ञानी कहलवा कर आत्मविकासोन्मुख संस्कृति और पूर्वजों से प्राप्त विरासत से दृढ़तापूर्वक संलग्न रहना पसन्द करूँगा जो मुझमें पवित्रता, मनुष्यता, देवत्व, चरित्र, निष्ठा, निःस्वार्थता और मनुष्य मात्र के लिए प्रेम भरती है।

बन्धुओ, सावधान! धर्म और आध्यात्मिकता से शून्य वैज्ञानिक ज्ञान विश्व के दुर्भाग्य को शीघ्र ले आयेगा; क्योंकि यह ज्ञान भ्रष्ट मनुष्य की सबको निगलने वाली पाशविक वृत्ति के हाथ में दिया गया है जिसमें स्वयं ही आत्मघातक शक्ति है।

अधिकार सचमुच भ्रष्ट करता है और पूर्ण अधिकार पूर्णतया भ्रष्ट करता है।

अतएव, अपने चरित्र-निर्माण, भद्रता, दिव्यता और स्वरूप की खोज के लिए गहन रुचि के प्रमुख कर्तव्य की अवहेलना न करें।

२. वासनाओं का उन्मूलन कर अपनी वासना-रहित आनन्दमयी आत्मा में विश्राम करो

आध्यात्मिक साधक नित्य ईश्वर के निकट और निटकतर आता जाता है। दिन-प्रति-दिन उसका आध्यात्मिक प्रयत्न उसके लिए माया एवं भौतिक बन्धनों से छुटकारा लाता है। प्रत्येक विगलित इच्छा छुटकारे की प्रगति को नवीन शक्ति देती है। यह आन्तरिक सुख के भण्डार में एक नवीन वृद्धि है।

वासनाओं के क्षयीकरण हेतु कुछ उपाय यहाँ इस प्रकार हैं :

(१) आत्म-नियन्त्रण-अनावश्यक आवश्यकताओं, क्रिया- कलापों और मिलने-जुलने को कम कर दो। मित्रों से अत्यधिक सम्पर्क और व्यर्थ मिलना पुरानी आदतों और पूर्व-संस्कारों की वृद्धि करते हैं। अतः जहाँ तक भी सम्भव हो, सांसारिक सम्बन्धों को घटा देना चाहिए। कुछ शुद्ध संकल्प लाओ और जहाँ के तहाँ (तुरन्त) ही अस्वीकार करो और कहो, 'नहीं, यह मुझे नहीं चाहिए; क्योंकि इससे मेरी आध्यात्मिकता को कोई सहायता नहीं मिलने वाली है।' शुद्ध बुद्धि वालों से परामर्श लो। इससे वांछित क्षणों में आपको निश्चित संरक्षण मिलेगा। आप शनैः-शनैः इन्द्रिय-विषय को विष-तुल्य और भ्रमात्मक माया की चालाक पकड़ के रूप में देखने की प्रवृत्ति का विकास करेंगे। फिर अपने आध्यात्मिक कल्याण हेतु आप स्वभावतः उनका तिरस्कार कर देंगे।

(२) असावधानी-पिछले संस्कार प्रच्छन्न शक्तियों के समान हैं और कुण्डल्याकार गुप्त ऊर्जा के समान हैं जो कभी-कभी प्रचण्ड रूप धारण कर लेते हैं और मन में भीषण उथल-पुथल पैदा कर और उसे पूर्णतया भ्रान्त और आकुल कर वासनाओं का रूप लेने को बाध्य कर देते हैं। इसी को विषयाकार वृत्ति कहते हैं। इसलिए सजगता (सावधानी) का आश्रय लेना चाहिए। मन को किंचिन्मात्र भी ढील नहीं देनी चाहिए।

(३) असहयोग-समस्त इन्द्रियों को शनैः-शनैः उनके स्व-स्व आनन्द-केन्द्र से वापस लौटा लेना चाहिए। यदि आप समस्त इच्छाओं को अस्वीकार करते जायेंगे तो वे स्वाभाविक मृत्यु (क्षय) को प्राप्त होंगी।

अतः आत्म-नियन्त्रण की इस नैरन्तरिक प्रक्रिया को चलाते जाओ और समस्त वासनाओं के विजेता बन जाओ। इस प्रकार मन से समस्त वासनाओं को धो कर मन को स्वच्छ करने पर ही साधक विशुद्ध चेतना में, परमानन्द और आत्मानन्द में विलास करता है।

३. साधक और संसारी पुरुष

वासना-त्याग के बिना मनोनाश प्रभावी नहीं हो सकता और बिना मनोनाश के कैवल्य अथवा अमरत्व की आशा नहीं की जा सकती। पूर्णतया इच्छा-रहित स्थिति पूर्ण शान्ति और आनन्दमयी होती है।

आध्यात्मिक साधक शनैः-शनैः अपने मन को क्षीण, इच्छाओं को न्यून और अन्त में समस्त सांसारिक वासनाओं का सम्पूर्ण नाश कर संसार से आत्यन्तिक छुटकारा प्राप्त करता है।

दूसरी ओर संसारी मनुष्य अपनी वासनाओं की पोटली में प्रतिदिन नवीन वृद्धि करता है और इस प्रकार संसार में फँसने की प्रक्रिया को पुष्ट करता है; अन्त में वह अपने-आपको बन्धन की स्थूल श्रृंखला से जकड़ा हुआ पाता है। वह फन्दे में फँसता है, धोखा खाता है और माया से ग्रसित हो जीवन-लक्ष्य को चूक जाता है।

इस प्रकार आध्यात्मिक साधक और संसारी मनुष्य तुलना में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के समान पृथक् पृथक् स्थिति में होते हैं। एक उच्च प्रकृतिवश ऊँचाई की ओर खिंचाव से ऊर्ध्व विचरण करता है, दूसरा निम्न प्रकृतिवश नीचे की ओर खिंचाव से स्वयं को संसार-गर्त में फेंक देता है।

४. उठो और पुरुषार्थ करो

केवल आज का दिवस आपका है। कल व्यतीत हो चला। आने वाले कल का कोई भरोसा नहीं। अतः वर्तमान क्षण, वर्तमान जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करो। उठो और पुरुषार्थ करो। आज का दिन परोपकारमय एवं पूजामय व्यतीत करो। व्यर्थ गपशप में, निन्दा-चुगली करने में, पिशुनता में, व्यर्थ की आशाओं और बातचीत में अपना अमूल्य समय नष्ट न करो। अन्यथा पश्चात्ताप और रुदन करते हुए संसार से प्रयाण कर जाओगे।

कौन जानता है कि यह स्वर्णिम अवसर पुनः आयेगा या नहीं? अतएव, जब प्रत्येक पदार्थ महान् आदर्शों के प्रकाशमान शिखरों तक उठने (उन्नतिशील होने) के लिए सहायक है तो सावधान होइए कि प्रमादवश उत्साह कहीं ठण्ढा न पड़ जाये। अतः कल के लिए मत टालो। टालने का अर्थ है अवसर को सदा के लिए खो देना। इसे स्मरण रखें।

संसार के प्रति हम सबका दृष्टिकोण शुभ का, मैत्री का एवं निःस्वार्थता का होना चाहिए। हमें दूसरों के कल्याण, शान्ति एवं प्रसन्नता के लिए जीवन यापन करना चाहिए; यहाँ तक कि उनके लिए भी जो हमें धोखा देते तथा आघात पहुँचाते हैं। प्यारे साधक! चिन्ता न करो; क्योंकि यह तुम्हारा चिरस्थायी निवास नहीं है। तुम एक अमर प्रकाशमान मूल-निवास हेतु तीव्रगामी यात्री हो। अतः पथ के मध्य, जब कि यहाँ तुम कुछ ही समय के लिए हो, दूसरों में थोड़ी प्रफुल्लता लाने, अपने पड़ोसियों की चिन्ता, भय, असुविधाओं को घटाने और उनके नयनाश्रु पोंछने का प्रयत्न करो। अपने सभी साथियों की उदासी, निराशा एवं दुःख जहाँ तक भी तुम दूर कर सको, करो।

यह तुम्हारे बहिर्जीवन का दृष्टिकोण होना चाहिए।

परोपकार के माध्यम से तुम उस एक परमात्मा की पूजा करते हो जो सर्वान्तर्वासी है। 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः'-वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियों की हृदयरूप गुहा में छिपे हुए हैं। अतः निर्धन के प्रति सहानुभूति रखो और उस (ईश्वर) को उस (ईश्वर) की छोटी-से-छोटी रचना में अवलोकन करने का प्रयत्न करो।

जहाँ तक हमारे आन्तर जीवन की बात है, यह हमारे दिव्य सम्बन्धों के प्रति सतत सजग एक यौगिक जीवन होना चाहिए।

दैनिक प्रार्थना, पूजा, भजन-कीर्तन और जप-यज्ञ द्वारा सत्त्वगुण की अभिवृद्धि करो। यह जप-यज्ञ निश्चित, सुरक्षित एवं सरलतम है। विशेषतः यह कलियुग के लिए समीचीन मार्ग है।

अन्तः तमस् (निष्क्रियता) एवं शैथिल्यवश कभी-कभी मन प्रयत्न करने से इनकार करेगा। इस तमस् (आलस्य) के आगे आत्म-समर्पण न करें। इसे रचनात्मक कार्यकलाप, अध्ययन एवं कीर्तन द्वारा दूर करें।

'उठो और पुरुषार्थ करो' और इसके द्वारा प्रमाद भगाओ।

५. आलस्य-वृद्धि हेतु बुद्धि का प्रयोग न करें

एक विनोदमयी किन्तु अर्थगर्भित विशिष्ट घटना मेरे मस्तिष्क में स्फुरित हुई है जो कुछ सीमा तक आधुनिक विज्ञान और तकनीक के समस्त तथाकथित प्रगति के आवरण में छिपे विषाक्त एवं अनोखे उद्देश्यों को स्पष्ट करती है।

एक सज्जन ने अपने उत्साही पुत्र से, जो उस समय किसी तकनीकी संस्था का छात्र था, पूछा- 'प्रिय पुत्र ! यदि तुम एक अच्छे और प्रसिद्ध इंजीनियर बन जाओगे तो क्या करोगे ?' लड़के ने उत्तर दिया, 'प्रिय पिता जी, मैं एक मशीन का आविष्कार करूँगा जो बटन दबा देने मात्र से मुझे मेरी मनचाही सभी वस्तुओं को देने की क्षमता रखती हो।' पिता ने वही प्रश्न अपने द्वितीय पुत्र से किया जो अपने अग्रज के आदर्शों का पूर्णतया अनुकरण कर रहा था-'जब तुम भी आधुनिक तकनीक में, जैसी कि तुम्हारी तीव्र महत्त्वाकांक्षा है, निष्णात हो जाओगे, तब तुम्हारी क्या करने की आकांक्षा होगी?' और उत्साही किशोर ने अविलम्ब उत्तर दिया- 'पिता जी, मुझे एक दूसरी मशीन का आविष्कार करना होगा जो मेरे बड़े भाई की अद्भुत मशीन का बटन दबाने हेतु प्रयुक्त होगी और इस प्रकार हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए प्रायः ही बटन दबाने के झंझट से हमें बचाती रहेगी।'

यह वैज्ञानिक मस्तिष्कों के आधुनिक विचारों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इतना अधिक तमस् या जड़ता मनुष्य के स्वभाव में, विलास एवं अभिशाप के रूप में प्रवेश कर गयी है कि एक समय आता है जब एक बटन दबाने में भी वह हिचकिचाने लगता है। बुद्धि को अधिक-से-अधिक शारीरिक आराम एवं मशीनों के आविष्कार में, यहाँ तक कि दैनिक कार्यों में भी बुद्धि लगाने के बजाय इस अमूल्य शक्ति का उपयोग सत् तथा असत् का विवेक करने में लगाया जाये। बुद्धि को शाश्वत, अमर, अजर एवं पूर्ण आनन्दमयी आत्मा की खोज में निर्देशित होने दो और जीवन को इस प्रकार रूपान्तरित कर दो कि वह भागवत सम्पर्क से प्रसूत सत्य और अक्षय सुख का आनन्द प्राप्त करे। अन्त में समस्त भयों और पीड़ाओं से रहित परमानन्द के धाम में विश्राम करो।

६. योग की आवश्यकता, आधार तथा उत्कृष्ट रचनात्मक तत्त्व

योग के उद्भव का आधार मानव की वह आवश्यकता है जिसे उसने समस्त शोक और पीड़ाओं से छुटकारा पाने, सीमित अस्तित्व द्वारा लाये गये बन्धनों से सदैव के लिए अपने को मुक्त करने तथा समस्त भयों, यहाँ तक कि स्वयं मृत्यु पर भी अन्ततः विजय प्राप्त करने के लिए अनुभव की। इस महान् समस्या हेतु योग एक कृतात्मक निदान प्रस्तुत करता है। योग स्पष्टतः वर्णन करता है कि मनुष्य स्वरूपतः आनन्द, पूर्ण शान्त एवं मुक्त रूप है। स्वयं की सभी के पूर्ण स्रोत असीम के साथ एकत्व के बोध की कमी ही भौतिक प्रपंच में लिप्त होने का कारण है जिसे पार्थिव जीवन कहते हैं। वास्तविक ज्ञान की पुनर्प्राप्ति और दिव्यत्व के साथ एक बार पुनः चिरन्तन एकता का अनुभव करना ही वास्तव में योग-साधना है। भौतिक जीवन की कमियों एवं अपूर्णताओं पर विजय पाने के साधन और इस प्रकार परमात्मा से एकत्व की अनुभूति ही इसकी संरचना का गठन करते हैं। योग प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार निम्न प्रकृति की अपूर्णताओं को जीता जा सकता है और मन तथा इन्द्रियों पर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त किया जा सकता है। योग की समस्त तकनीकियों (कारीगरी) में पूर्ण आचार एवं नैतिक पवित्रता वांछनीय है। पवित्रता यौगिक जीवन की आधारशिला है। कोई भी व्यक्ति बुरा होने के साथ-साथ योगाभ्यास में प्रयत्नशील नहीं हो सकता। योगाभ्यास में प्रयत्नशील कोई भी व्यक्ति अपने को दूसरों के लिए अपवित्र, अश्रद्धालु, असत्यवादी, धोखेबाज और हानिकारक नहीं होने दे सकता। जब तक आन्तरिक पर्यावरण अपूर्ण है, कोई भी आध्यात्मिक अनुभव सम्भव नहीं हो सकता। जब तक नैतिक सद्गुण गहराई तक किसी में रोपा न गया हो, कोई भी धर्माभ्यास या सच्चा आन्तरिक जीवन सम्भव नहीं। अपने को अच्छाई, पवित्रता, सत्यता एवं निःस्वार्थता में आरोपित करना होगा। योग की आधी प्रक्रिया तो इस प्रकार आदर्श नैतिक आचरण में पूर्णतया प्रतिष्ठित करने में ही है। जब यह आधार स्थापित कर लिया हो तब योग की तकनीक का प्रयोग सूखी दियासलाई की तीली को दियासलाई में रगड़ने से तुरन्त ज्वाला की लपट निकलने के समान है। इस आधार के बिना भीगी दियासलाई की तीली को साबुन की बट्टी पर रगड़ने के समान होगा जिसका परिणाम कुछ भी न होगा।

यौगिक जीवन के समस्त क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट साधन ईश-कृपा है। इसे आप जो चाहे कह लें। केवल समस्त अस्तित्व के स्रोत रूप परम तत्त्व की कृपा में मनुष्य अपने वास्तविक स्वभाव का और अमर देवत्व का अनुभव करता है। वे समस्त अभ्यास से पूर्ण होते हैं जो मनुष्य को परमात्मा की ओर बढ़ाते हैं और उस सत्ता में एकत्व के साथ विलय कराते हैं। यही योग का उद्देश्य है।

७. साधना

इस पार्थिव जगत् में हमारे आने का एकमात्र अभिप्राय साधना है और यह भूलोक ही एक ऐसा स्थान है, जहाँ आत्म-साक्षात्कार की साधना की जा सकती है।

साधना का अर्थ है सम्यक् जीवन, ईश्वर प्रकीर्णित जीवन-चर्या। अपने हृदय से असत्यता को आमूल नष्ट कर सत्य के जीते-जागते साकार रूप बनो।

तुम सदा पवित्र और कलंक-रहित हो। अपने विचारों में, शब्दों में, इच्छाओं के आकार में और अपने दैनिक जीवन के आन्तरिक उद्देश्यों में सतत पवित्र और निष्कल्मष स्वभाव को व्यक्त करो। इसका अभ्यास करो, इसमें निवास करो, इसकी किरणें विकीर्ण करो, यही साधना है। तुम सत्य हो, परम सत् हो। इस सत्य को व्यक्त करो।

जो-कुछ तुम हो, तुम्हारा जीवन उसका विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। जो-कुछ तुम हो, वही दिखो। यही अनिवार्य साधना है। यह दिव्य जीवन यापन का, विचारों, शब्दों और कार्यों में दिव्यता की अभिव्यक्ति का सरल मार्ग है।

दिव्य जीवन यापन ही श्रेष्ठ साधना है, जहाँ प्रत्येक क्रिया, विचार और वाणी दिव्यत्व के गुण से अनुप्राणित रहते हैं।

परिस्थितियों पर विजयी बनो। कार्यरत रहने पर भी इस आन्तरिक जागरूकता को न त्यागो। प्रत्येक क्षण सभी वस्तुओं में इसे दृढ़तापूर्वक अंगीकार करो। अपने मन के विजेता, अपनी इच्छाओं के दमनकारक तथा अपने भाग्य के विधाता बनो; क्योंकि तुम स्वामी हो।

आप श्रेष्ठ सच्चरित्र का विकास करें और भद्रता व शुद्धता, सत्यता व पवित्रता एवं नैतिकता के पथ पर, विशेषतः उस यशस्वी लक्ष्य की ओर चलो जो तुम्हारी प्रतीक्षा में है। यह तुम्हारा जन्म-सिद्ध अधिकार है जिसकी माँग तथा अनुभव तुम इसी जन्म में कर सकते हो। इसे भविष्य के लिए स्थगित न करो तथा कर्मनिष्ठ बनो।

८. अवरोध-त्रय

आप अपने हृदयोद्यान में दिव्य गुणों के पुष्पों को उगायें। सद्गुण से ही पवित्रता की ओर, पवित्रता से ईश्वरत्व की ओर तथा ईश्वरत्व से ईश्वर-साक्षात्कार की ओर अग्रसरित होना सम्भव होता है। व्यक्ति अपवित्रता से पवित्रता, पवित्रता से शुद्धता तथा शुद्धता से परम उदात्त आध्यात्मिक अनुभव की ओर प्रगति करता है।

जीवात्मा को परब्रह्म के अनुभव के प्रकाशवान् शिखर पर आरोहण करने में साधना के क्रियात्मक पथ में तीन अवरोध मिलते हैं, जिनको जीतना ही पड़ता है। प्रथम है स्थूलता की अवस्था जो शरीर-रूपी घर से पूर्ण तादात्म्य का परिणाम है। यह एकरूपता ही हमें 'हम यह शरीर हैं और यह शरीर हम हैं' ऐसा अनुभव कराती है।

'मैं यह शरीर नहीं हूँ', इस तथ्य को कितने ही शब्दों में मुखरित किया जाये तो भी अगले ही क्षण हमारा वास्तविक जीवन और व्यवहार वस्तुतः हमारे देहाध्यास को प्रदर्शित करता है। यदि कोई अकस्मात् आ कर यह कहे, 'हे मूर्ख, तू अपना समय वहाँ बैठ कर बरबाद कर रहा है। क्यों नहीं जा कर तू काम करता है?' तब तुम्हारा पारा ऊपर चढ़ जायेगा और तुम क्रोध की स्थिति में होगे। वेदान्त विलीन हो जायेगा और बुद्धि दीर्घकालीन स्वभाव के कारण क्रोध के आवेश के वशीभूत हो जायेगी। अब मन, शरीर तथा सभी द्वन्द्वों से परे रहने वाला अनन्त आत्मा एवं सच्चिदानन्द स्वरूप अमुक व्यक्ति तुरन्त उठ खड़ा होता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। आपका मन विद्रोह कर बैठता है। यह उद्वेलित हो सोचता है, 'मैं इस व्यक्ति से कैसे प्रतिशोध लूँ?' क्रोधामि बढ़ती है और मन उत्तेजित हो जाता है और तुम चाहते हो कि जाऊँ और उसकी नाक पर एक मुक्का जमा दूँ। तुमने पूर्णतया भुला दिया है, 'मैं नाम और रूप से परे एवं पूर्ण प्रकार से निःशेष तथा आनन्दघन, शान्त और नित्य सुखमय सच्चिदानन्द आत्मा हूँ।'

क्रोध, जो मल (मनःदोष) का एक प्रकार है, के कारण अपने सुन्दर आत्मिक स्वभाव की स्थिति से स्वभावगत कुरूपता और अधःपतन का यह एक उदाहरण है। इसी प्रकार लोभ, वासना, स्वार्थ, उद्दण्डता, डाह, ईर्ष्या आदि भी मानव-स्वभाव के दोषों (मलों) का गठन करते हैं और जब तब उद्भूत हो मन को वश में कर लेते हैं। तब आत्मबोध मलिन या प्रच्छन्न हो जाता है और क्षुद्रता, बेईमानी, असहनशीलता, अहंकार तथा 'मुझे इस प्रकार सम्बोधित करने का इसने साहस कैसे किया' जैसे विचार मस्तिष्क में आ जाते हैं।

ये सभी मन के दोष कहलाते हैं जो मानव-व्यक्तित्व के आधारभूत दूषण हैं। ये दोष सदैव मानव-व्यक्तित्व को दूषित करते हैं। यदि ज्ञान के उच्च स्तर पर तुम्हें उठना है तो इनको दूर करना आवश्यक है।

ये मन के दोष सदैव मन को उत्तेजना और क्रियाशीलता की स्थिति में डाल देते हैं। वे कभी मन को शान्त और स्थिर नहीं रहने देते। मन के ये स्थूल दोष जब तक मन को बाह्य अनात्मिक कार्यों में प्रत्येक क्षण खींचते हैं, आप श्रेष्ठतम वास्तविकता के विचार की अखण्डित धारा में स्थिर रहने की आशा नहीं कर सकते।

मनः दोष के कारण मन अशान्ति, बहिर्मुखता और उद्वेग की स्थिति में विचलित रहता है। यह द्वितीय अवरोध है जिसे विक्षेप कहते हैं, इस पर भी विजय पानी होती है।

तुम्हारे मन के और भी गहरे अन्तराल में एक तृतीय अवरोध है जिसे आवरण कहते हैं। तुम्हारी चेतना की गहराइयों पर यह एक रहस्यमय परदा है जो तुम्हें तुमसे उच्च स्वभाव से अनभिज्ञता की स्थिति में ग्रसित किये रहता है। आवरण ही अनभिज्ञतावश आधारभूत अज्ञानता का कारण है। यह आवरण-शरीर और मन मैं हूँ-के तादात्म्य भाव से निर्मित है।

मल, विक्षेप तथा आवरण-इन तीनों को शनैः-शनैः सीढ़ी-दर-सीढ़ी विधिवत् पद्धति से जीतना है और तब आप अकस्मात् आत्मज्ञान का प्रकाश देखेंगे और आप अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करेंगे। आपको यह उत्कृष्ट आत्मीय अनुभव होगा।

प्रतिपक्षीय भावना द्वारा आधारभूत दोषों को दूर किया जा सकता है। जब आपको तम हटाना होता है तब आप क्या करते हैं? आप अँधेरा झाड़ने के लिए अथवा अन्धकार दूर करने के लिए झाडू या कूँचा तथा थैला नहीं लाते। आप अन्धकार-विलोपन हेतु सकारात्मक (प्रतिपक्षीय) गुण प्रकाश को लाते हैं।

जिस क्षण सकारात्मक प्रतिपक्षीय गुण का प्रवेश होता है, अभावात्मक गुण विलीन हो जाता है; क्योंकि अभावसूचक गुण का कोई आधार नहीं होता। अभावसूचक गुण अपने-आपमें कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता। इस पर अत्यधिक सावधानी से ध्यान दो। अभावात्मक गुण वास्तव में कोई सामर्थ्य नहीं रखते। वे केवल सद्गुणों की अनुपस्थिति को व्यक्त करते हैं। 'वह एक बड़ा असत्यवादी है' कहने का तात्पर्य है कि वह अपने में सत्यता नहीं रखता। असत्य नाम की कोई वस्तु नहीं; किन्तु उस व्यक्ति में सत्य का अभाव है। जिस क्षण वह दृढ़तापूर्वक यह कहते हुए सत्य का स्वागत करता है, 'मैं सत्यनिष्ठ होने का प्रयास करूँगा' तभी से उसको झूठा नहीं कहा जा सकता।

घृणा एक सकारात्मक गुण नहीं है। घृणा जैसी नाम की कोई वस्तु नहीं। इसका आशय है कि वहाँ प्यार नहीं है, दयालुता नहीं है। अतः यह केवल प्यारहीन दशा की ओर संकेत करती है और जो प्रेम तथा करुणा का सृजन करता है, उसमें घृणा बिलकुल नहीं होगी। जिस क्षण प्रेम आता है, घृणा तिरोहित हो जाती है; क्योंकि सकारात्मक वास्तविक है और नकारात्मक अवास्तविक। जब सकारात्मक गुण का सृजन किया तो नकारात्मक विलुप्त हो जाता है।

अतः स्मरण रखो कि गुणों का सृजन आत्म-संस्कार का प्रधान अंग है जो आध्यात्मिक विकास और दिव्य अनुभव की ओर ले जाता है। यह नींव रखने के समान है। यदि तुम्हें जंगली भूमि-खण्ड पर एक उद्यान लगाना है तो प्रथम कार्य जो तुम्हें करना है, जंगली घास-पात, गोखरू, कँटीले पौधे समूल निकाल डालना और ऐसी अनावश्यक नीचे उगी वस्तुएँ हटा देना। तब तुम्हें कंकड़ों और पत्थरों को हटा कर जमीन तैयार करनी होगी और तत्पश्चात् भूमि को उपजाऊ बनाना होगा।

इस प्रकार आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया तुम्हें सभी आसुरी एवं अनात्मिक वृत्तियों को दूर कर तथा लोलुपता, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ, अहंकार तथा उद्दण्डता जैसे निर्मम तथा पाशविक स्वभाव का अतिक्रमण कर समस्त अवांछनीय तत्त्वों से मुक्ति पाने के लिए कार्य करना होगा। तब तुम्हें अपने हृदयोद्यान में सद्गुणों के पुष्पों को उगाना होगा। केवल मात्र तभी तुम ईश्वरत्व की स्थिति में उठ सकोगे। शुद्धता ईश्वरत्व की अनुगामी है। दिव्य गुणों के सृजन में प्रत्येक व्यक्ति को अतीव उत्साही होना चाहिए। गुणों के सृजन तथा दुर्गुणों के विलोपीकरण से मन के भ्रमित, उद्वेलित और उद्विग्न होने के स्वभाव का क्षयीकरण हो जाता है। प्रार्थना और ध्यान के द्वारा अज्ञानता का आवरण एक ओर हट जाता है। अब आप वास्तविक बोध की स्थिति में पहुँच जाते हैं। अब आपका अनुभव एक पूर्ण आध्यात्मिक आनन्द और शान्ति का होता है। अब आप आध्यात्मिक चेतना या दिव्य आनन्दातिरेक के उस महान् अनुभव का वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं? आप केवल कहेंगे, 'मैं सच्चिदानन्द हूँ।’

९. पथ नहीं गुलाब-प्रसूनों सा

कोई भी उपयोगी वस्तु उतनी ही मात्रा में पीड़ा एवं कष्ट उठाये बिना प्राप्त नहीं हो सकती। कोई स्थायी आदर्श भी बिना श्रम तथा स्वेद के प्राप्त नहीं होता। पौधा बनने हेतु बीज फूटता और विनष्ट हो जाता है। पुष्प मधुर फल देने के लिए स्व-जीवन दान कर देता है। भट्ठी या अग्नि-कुण्ड में पड़ कर ही स्वर्ण कच्चेपन से निखर कर दिखायी देता है। इसी प्रकार साधुत्व का मूल्य भी नितान्त एकान्त, गुप्त निवास एवं आन्तर संघर्ष के रूप में, जिनके मध्य से साधनारत आत्मा को गुजरना होता है, चुकाना होगा।

आध्यात्मिक पथ घोर तपस्या और शौर्य-युक्त सहनशीलता की अपेक्षा रखता है। ऐसा सामान्य अनुभव उन सभी लगनशील साधकों का है जिन्होंने झूठे और दम्भपूर्ण संसार से पीठ फेर कर आत्म-साक्षात्कार के आदर्श की लौ जगायी है; क्योंकि अन्तिम सत्य है कि मनुष्य और ईश्वर के बीच का सम्बन्ध परीक्षा एवं आपत्तियों की भट्ठी में गढ़ा जाता है।

गुरुदेव कहते थे-'आध्यात्मिकता का कोई शाही (सुगम तथा सुरक्षित) पथ नहीं है। आपदाएँ ही सहनशीलता और इच्छा-शक्ति को, धैर्य और क्षमाशीलता को विकसित करती हैं। अतीत के सभी सिद्धों, सन्तों, भक्तों और योगियों को विपरीत परिस्थितियों से कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। ईश्वर अपने भक्तों को कठिन परीक्षा में डालता है...।'

ईश्वर द्वारा तुम्हारे धैर्य एवं श्रद्धा की भी परीक्षा होगी। वह तुम्हें पूर्णतया निस्सहाय बना डालेंगे और देखेंगे कि ऐसी विकट परिस्थितियों में तुम्हारे अन्दर उनके प्रति भक्ति है अथवा नहीं। हम नहीं कह सकते, यह परीक्षण किस रूप में होंगे, लेकिन श्रद्धालु भक्त इन परीक्षणों से कभी नहीं डरता।

यदि किसी साधक को अपने परम आदर्श का साक्षात्कार करना है तो सभी विपरीत परिस्थितियों में गम्भीर सहनशीलता और अन्त तक लगे रहने का दृढ़ संकल्प अनिवार्य है; क्योंकि ढालू और सँकरे मार्ग में निश्चय ही कंकरीले-पथरीले रास्ते नीचा प्रयाण होगा।

गुरुदेव ने साधकों के एक समूह को सावधान किया था कि अचेतन आदतों के चुपचाप प्रवेश होने की शक्ति के प्रति सतर्क रहो। 'क्योंकि', उन्होंने कहा था, 'मनुष्य स्वभावतः विलासी है। प्रारम्भ में आप यम-नियम के पालन के प्रति अति-जागरूक होंगे; किन्तु यदि आप सावधान नहीं हैं, तो शनैः-शनैः उत्साह ठण्ढा पड़ जायेगा, विलासिता प्रवेश कर जायेगी और आप बुरी तरह पकड़ में आ जायेंगे। यदि शरीर को विलासिता और सुकुमारता भोगने की पुनः छूट दे दी तो इसको पुनः अनुशासित करना आपके लिए लगभग असम्भव होगा।'

ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है, जहाँ एकान्तवास करने वाले विरक्त, वर्षों आत्म-संयम के पश्चात् प्रशंसक भक्तों के सम्पर्क में आने से धीरे-धीरे आरामदायक जीवनचर्या में प्रवेश कर गये। जब वे प्रसिद्ध हो जाते हैं, भक्त जन उन्हें घेर कर व्यक्तिगत रूप से सेवा करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। उत्सुक शिष्यों को निराश न करने की इच्छा से साधक थोड़ी छूट प्रारम्भ में दे देते हैं; किन्तु यह उसके सभी प्रकार के विलासों का गुलाम हो जाने तक बढ़ती ही जाती है।

साधक की कमजोरी के तनिक से संकेत का भी मन तुरन्त लाभ उठाता है। यह एक चीते के समान है जो ताक लगा कर झपटने को ही तैयार बैठा है। स्वामी जी ने अपने जीवन को ही संस्कारों के आकस्मिक आक्रमण के विरुद्ध निरन्तर सदैव सतर्क तथा सावधान रहने का दृष्टान्त बनाया है। वे सबके लिए, यहाँ तक कि स्त्रियों की निकटता से दूर रहने के सम्बन्ध में, ऊँची स्थिति के साधकों के लिए भी, एक आदर्श हैं। भक्त बहुत बार दण्डवत् करते समय उनके चरण-स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे। वे ऐसा करने की कभी छूट नहीं देते थे। नारी-हस्त का स्पर्श वे स्वीकार नहीं करते थे, चाहे वह सच्ची भक्त ही क्यों न हो।

आपने स्वामी विवेकानन्द के सहपाठी के सम्बन्ध में पढ़ा होगा जो एक युवक, त्यागी तथा दृढ़ विचार का साधु था और वर्षों प्रशंसनीय आत्म-संयम तथा निष्काम सेवा के पश्चात् अन्त में एक नारी के कपट-जाल में बुरी तरह फँस गया। साधकों के बीच एक अनौपचारिक वार्तालाप में स्वामी तुरीयानन्द ने यह उदाहरण उद्धृत किया था।

यह पवित्र अथवा अपवित्र होने का प्रश्न नहीं है। विपरीत लिंग के व्यक्तियों का सान्निध्य मात्र ही खतरनाक है। कितना ही पवित्र और सद्भावपूर्ण व्यक्ति क्यों न हो, नारी के साथ विचरण आदिम शक्ति को छूट दे देता है जो मानव-मात्र के सरल नियन्त्रण के बिलकुल बाहर होता है। महिला स्वयं निष्कलंक हो सकती है, लेकिन भगवान् की बलशाली माया की शक्ति उसके माध्यम से उसके अनजाने कार्य कर सकती है। मनुष्य-हृदय में प्रच्छन्न वासना नारी की उपस्थिति और समीपता में प्रकट होना शुरू हो जाती है। गुरुदेव के समकालीन महान् सन्त येरुपेडु के पूज्य मलयाल स्वामी जो विपरीत लिंग के व्यक्तियों से मिलने-जुलने का दृढ़तापूर्वक निषेध करते हैं, वह अकारण ही नहीं है। उन्होंने एक बार एक साधक से कहा था जिसने अज्ञानतावश एक महिला को, जब वे बीमार थे, अपने स्वास्थ्य के लिए देख-रेख की स्वीकृति दे दी थी और अपने पैरों में दयालुहृदया नर्स से मालिश करायी थी कि 'तुम्हारे इस पतन का प्रायश्चित्त मुझसे बताने को कहा जाये तो मैं महिला द्वारा स्पर्श किये पैरों के हिस्से में दहकते अंगारे लगवाना चाहूँगा।’

एक साधक को नारी के साथ के समस्त सम्पकों का पूर्णतया निषेध करना चाहिए। नारी के प्रति श्रद्धा रख सकते हैं, उसे प्रशिक्षित तथा उन्नत बना सकते हैं; पर यह सब अलग आश्रम (संस्था) में ही करना चाहिए। उनके लिए विभिन्न आश्रमों की स्थापना की जानी चाहिए और यहाँ तक कि उन्नत महात्माओं को भी उनसे पर्याप्त दूरी से ही सम्पर्क रखना चाहिए।

ब्रह्मा, नारद और विश्वामित्र जैसे मानवेतर व्यक्ति भी किस प्रकार इस काम-प्रभाव के वशीभूत हो गये, इसका हिन्दू-शास्त्रों में विस्तृत वर्णन है। चाहे कोई इन शास्त्रों को आधिकारिक मानने को तैयार हो अथवा न हो; परन्तु शिक्षाएँ जिनसे वे युक्त हैं और जिन्हें वे मनुष्यों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं, महत्त्वपूर्ण हैं। वे आध्यात्मिक साधकों को विपरीत लिंग के साथ सभी प्रकार के सम्पर्कों के परिहार की स्पष्ट शब्दों में वकालत करते हैं। इस तथ्य की अवहेलना से कोई लाभ न होगा कि अधिकांश लोगों में काम-भाव की अधिक तीव्रता होने के कारण ऐसी दुर्द्धर्ष वृत्ति की भूमिका में विवेक और ऐसी दृढ़ शिक्षा (सीख) की अनिवार्य आवश्यकता है।

आध्यात्मिक जीवन चिरकाल के लिए है और साक्षात्कार असीम है। यह अल्पकालिक कार्यकाल की तरह नहीं है जिसके बाद अच्छे विश्राम की अपेक्षा हो। यदि जीवन का कोई भी अर्थ है तो उसी उन्नत, श्रेष्ठ पवित्रता और अनुशासन को बनाये रखना होता है। उत्साह और सतर्कता में कोई भी ढील नहीं दी जा सकती; क्योंकि सांसारिक प्रपंच की प्रबल माया कोई खिलवाड़ नहीं है जो खेली जा सके। वर्षों तक शनैः-शनैः कष्ट-साध्य प्रयत्नों से प्राप्त परिणाम को उड़ाने के लिए वासना का एक झोंका काफी है। इसे स्मरण रखते हुए साधकों को सदैव प्रार्थना के माध्यम से सावधान रहना चाहिए जैसा कि अध्यात्मवादियों ने कहा है।

अच्छा होगा कि हम मदुरै के एक सन्त का उदाहरण स्मरण रखें जिनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि जब वे उस शहर की सड़कों पर निरुद्देश्य घूम रहे थे, एक अहंकारी एवं उद्दण्ड व्यापारी ने उन्हें सम्बोधित करते हुए परिहास में पूछा, 'इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है-सन्त की ठुड्डी की दाढ़ी अथवा गधे की पूँछ के बालों का गुच्छा ?' सन्त प्रश्नकर्ता को कुछ क्षणों तक मौन देखते रहे और चुपचाप विचरण में लग गये।

कई वर्ष व्यतीत हो गये। एक दिन सन्त ने उस व्यापारी को आवश्यक प्रयोजन हेतु बुला भेजा। मसखरा व्यापारी व्यतीत हुए वर्षों में अपने द्वारा की गयी महात्मा से परिहासमयी मसखरी को भूल जाने के कारण आश्चर्यचकित हो गया कि क्या मामला हो सकता है? उसने पूज्य सन्त को उनकी मृत्यु-शय्या पर देखा और उसके पहुँचते ही मरणासन्न उन्होंने धीरे से उस व्यापारी से फुसफुसा कर इस प्रकार कहा, 'भाई! तुमने कई वर्ष पूर्व मुझसे एक प्रश्न पूछा था। हाँ, मेरी दाढ़ी गधे की पूँछ के बालों के गुच्छे से श्रेष्ठ है। इस प्रकार तुमको तुम्हारा उत्तर मिल गया और मुझे विलम्ब के लिए क्षमा करो।'

व्यापारी ने सन्त से पूछा, 'वर्षों मौन के पश्चात् आपने अशिष्ट प्रश्न का उत्तर अपने अन्तिम क्षणों में अब क्यों देना पसन्द किया?' सन्त ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, 'ठीक कहते हो; क्योंकि ये मेरे अन्तिम क्षण हैं। निःसन्देह, मैंने तभी यह उत्तर दे दिया होता जैसा कि अब दे रहा हूँ, लेकिन मैं साहस न कर सका; क्योंकि मेरे प्यारे भाई, ईश्वर की भ्रामक माया इतनी रहस्यमयी, इतनी अगम्य है कि मैं नहीं जानता था कि अगले क्षण मैं क्या करूँगा अथवा होऊँगा। माया की जादूगरी के सम्मुख मनुष्य के पुरुषार्थ की कोई सामर्थ्य नहीं। दिव्य लीला की रंगस्थली पर वह सर्वोपरि शासक है। कोई भी दृढ़ता से नहीं कह सकता कि वह सभी आकर्षणों से परे है। यह केवल भगवत्कृपा ही है जो मनुष्य को न केवल पवित्र बनाती है, वरन् अन्त तक पवित्र बनाये रखती है। मनुष्य अपनी ओर से केवल सतत विनम्रता एवं सक्रिय सतर्कता रख सकता है। इन सभी वर्षों में मैं अपने को निष्कलंक रखने हेतु प्रयत्नशील तथा सच्चा रहा हूँ। उस परमात्मा के प्रेम और दयालुता पर, पवित्रता बनाये रखने हेत्तु श्रद्धा रखता रहा हूँ। अब मेरे पास जीने के लिए कुछ क्षण ही शेष हैं और फिसलने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए अपनी अन्तिम श्वास के साथ मैंने आत्मविश्वासयुक्त उत्तर तुम्हें दिया है।' और सन्त पुनः नीचे झुके तथा अपना शरीर त्याग दिया।

अन्धकार से प्रकाश की ओर, असत् से सत् की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने वाले रपटीले पथ पर अग्रसरित होने के आकांक्षी प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह निष्कपट विनम्रता की महान् शिक्षाएँ तथा अविरत सावधानी दृढ़ता से ग्रहण तथा मन में धारण कर ले।

१०. मानवता की सेवा कर दिव्यत्व प्राप्त करें

हे भाग्यशाली मित्र! तुम अज्ञान की प्रगाढ़ निद्रा से कब जागोगे और कब अपने सत्स्वरूप, दिव्य स्वरूप में प्रवेश करोगे ? तुम मात्र यह तन और बुद्धि नहीं हो।

आओ, आओ, अब जाग उठो । अपने जन्मसिद्ध अधिकार की दृढ़तापूर्वक माँग करो। अपने स्वरूप को पहचानो। दिव्य आनन्द, शान्ति और ज्ञान के अनुभव में प्रवेश करो जो कि तुम्हारा अमर स्वरूप है। हे प्रिय मित्र ! ज्योतिर्मय आत्मन् ! इसे अभी करो। तुम निःसन्देह दिव्य हो। तुम अपरिवर्तनशील, असीम तथा अमर आत्मा हो।

जीवन ही साधना है। दिनचर्या ही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। मनसा, वाचा, कर्मणा कृत समस्त कार्य ही यज्ञ हैं। यज्ञ अथवा आत्म-त्याग प्रधान सिद्धान्त है और परोपकार इस जीवन का मूल-मन्त्र।

बुद्धिमत्ता और समझदारी से जीवन यापन करो। जीवन का अर्थ और प्रयोजन समझो। अपने वास्तविक स्वरूप तथा अपने यहाँ रहने के कारण को समझो। यहाँ भूलोक में तुम बस एक गुजरते हुए यात्री हो। यहाँ सभी वस्तुएँ क्षणिक हैं। सभी चीजें विनाशशील हैं। अतः अमरत्व को खोजो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भौतिक नहीं है। यह आध्यात्मिक और मृत्युरहित है। अपने सत्स्वरूप का, अपने अमर रूप का साक्षात्कार करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जब तुम इस साक्षात्कार हेतु परिश्रम से प्रयास कर रहे हो तो अपने चतुर्दिक् के संसार में आदर्श सम्बन्ध स्थापित करो। सभी लोगों के प्रति महानता, सहानुभूति, दयालुता, प्रेम, निःस्वार्थता तथा सेवा की दृढ़ इच्छा से सम्बद्ध बनो।

मानवता की सेवा कर दिव्यत्व प्राप्त करो। सभी प्राणियों के प्रति करुणा ही परमानन्द की कुंजी है। विनम्रता सर्वोच्च गुण है। सत्यता सम्पत्ति का विशालतम कोष है। आत्म-संयम सर्वोत्कृष्ट प्राप्तव्य पूँजी है। अज्ञानता निकृष्टतम दोष (कलंक) है। अतः यह पूर्णतया उन्मूलन योग्य है।

एक आदर्श व्यक्ति बनो। आध्यात्मिकता से प्रकाशित आत्मा बनो। इस प्रकार जीवन को ज्ञान, शान्ति और आनन्द से सराबोर बनाओ। तब तुम समस्त मानवता के लिए आनन्दप्रदाता (कल्याणकारी) बनोगे। मैं तुम्हारे सुख और शान्ति की कामना करता हूँ!

११. तृतीय कपालवत् बनो

हम प्रातः-सायं ध्यान अवश्य करते हैं; किन्तु दिन में अपने कार्य-कलापों में और अन्य व्यक्तियों से व्यवहार करते समय हम तुच्छ विचार और स्वार्थ प्रदर्शित करते हैं। यह हमारी साधना को अवरुद्ध करता और ध्यान के लाभों को निरर्थक बना डालता है। यूलीसस की पत्नी पेनीलोप के अपने पति की अनुपस्थिति में बहुत से विवाह-प्रार्थी थे जिनके साथ वह कभी विवाह करना नहीं चाहती थी; क्योंकि वह पति-परायणा और पतिव्रता स्त्री थी। अतः उनको धोखा देने और समय व्यतीत करने के लिए उसने एक चाल खोज निकाली। उसने अपने विवाह-प्रार्थियों से कहा कि वह स्वेटर तैयार कर रही है और जब तक स्वेटर पूरा बुन नहीं जाता, वह किसी को भी स्वीकार नहीं करेगी। वे राजी हो गये। यूलीसस के आने तक वह प्रतिदिन दिन में स्वेटर को बुनती और रात को बुने हुए को उधेड़ डालती रही। किये-कराये को पुनः न करने का यह एक अच्छा उदाहरण है।

हमें इस प्रकार के 'विनाश' को अपनी साधना में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। ब्राह्ममुहूर्त काल में हमने जो अच्छा अभ्यास किया हो, हमें उसमें आसुरी तत्त्व नहीं संयुक्त करना चाहिए।

यदि अपने क्रिया-कलाप के बीच हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, रूखे तथा बेईमान हो जाते हैं और अन्य व्यक्तियों की आलोचना प्रारम्भ कर देते हैं, तो यह सब प्रातः ध्यानकालीन जो साधना है, उसको व्यर्थ कर देंगे। अतः हम क्षणभंगुर भौतिक जीवन और कर्म, वाणी तथा क्रियाओं पर सजग चौकसी रखें और ध्यान, पूजा एवं साधना की धारा को प्रगतिशील बनाये रहें।

अतः यह अति आवश्यक है कि हम अपनी साधना को पूजा-कक्ष के अन्दर शान्त प्रहरों तक ही सीमित न रखें, बल्कि अपनी समस्त क्रियाओं को दिव्यता में ढाल लें। हमें अपने समस्त कार्यों को, अपने सत्स्वरूप को प्रकटित करना चाहिए। उनको आध्यात्मिकतामय हो जाना चाहिए। यह समस्त क्रियाओं का दिव्यीकरण ही 'कर्मयोग' कहा जाता है।

जो मनुष्य आत्म-त्याग से पूर्ण, मधुरता एवं सहयोग से पूर्ण एक आदर्श जीवन व्यतीत करता है, एकमात्र वह व्यक्ति ही अपनी साधना को प्रभावपूर्ण और सफल बनाता है।

अतः साधक को विवेकी होना चाहिए। सक्रिय जीवनचर्या के साथ उसे अपनी साधना में विरोधाभास नहीं लाना चाहिए। उसे ज्ञात होना चाहिए कि पात्र कहाँ चू रहा है, अन्यथा पात्र भरते रहना व्यर्थ है।

एक साधक को सावधान, सजग, चुस्त और सूक्ष्म बुद्धि वाला होना चाहिए। तीन कपालों की कथा स्मरण-योग्य है।

एक बार एक राक्षस एक राजा के दरबार में तीन कपालों के साथ आया और राजा को धमकाया कि यदि सही तौर से निर्दिष्ट न कर सका कि इन तीनों में कौन कपाल श्रेष्ठ है तो वह उसे खा जायेगा। राजा ने तीन दिवस का समय माँगा और राक्षस ने स्वीकृति दे दी। तब राजा ने अपनी राजसभा में विद्वानों से पूछा, 'उन तीनों में कौन कपाल श्रेष्ठ है?' कोई कुछ भी न कह सका; क्योंकि बाह्यतः तीनों पूरी तरह मिलते-जुलते थे।

एक बुद्धिमान् पण्डित आया और प्रथम कपाल के एक कान के बीच से सलाख डाल दी जो सीधे दूसरे कान के बीच तक चली गयी।

तब उसने द्वितीय कपाल के मध्य से सलाख प्रवेश करायी। इस बार एक कान के मध्य से डाली गयी सलाख मुख से बाहर आ गयी।

तब सलाख तृतीय कपाल के मध्य से प्रवेश करायी गयी। इस बार एक कान के मध्य से डाली गयी तो वह सीधे हृदय में चली गयी। राजसभा के पण्डित ने निरूपित किया कि तीसरा कपाल सर्वश्रेष्ठ है।

प्रथम कपाल उस कोटि के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो ज्ञान को एक कान से सुनते हैं और बिना अभ्यास किये दूसरे कान से निकाल देते हैं और उसको विस्मरण कर जाते हैं। द्वितीय कपाल उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् दूसरों को उपदेश देने को तो उत्सुक रहते हैं; किन्तु स्वयं उस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते। यह द्वितीय श्रेणी के लोग हैं।

तृतीय कपाल सर्वश्रेष्ठ कोटि के साधकों का प्रतिनिधित्व करता है जो ज्ञान को श्रवण के पश्चात् अपने हृदय में स्थित कर लेते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसका अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं। अतः आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि तृतीय कपालवत् बनो। ज्ञानियों, सन्तों और महात्माओं के सत्संग से जो-कुछ भी सीख सको, उसका पोषण एवं अभ्यास करते रहो। परमेश्वर का तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हो!

१२. सरल, निष्कपट, विनम्र एवं सहनशील बनो

सभी सन्तों और पुण्यात्माओं ने अपने स्वयं के उज्ज्वल उदाहरण द्वारा भौतिक बन्धनग्रस्त आत्माओं के अज्ञान की तिमिर रजनी को राकेश के समान ज्योतित किया है।

वे कुटिलता एवं धूर्तता से रहित अतीव सरल स्वभाव के मनुष्य थे। सभी प्रभुभक्तों में सरलता और निष्कपटता ही उनकी विशेषताएँ थीं।

'जब तक तुम छोटे शिशुओं के समान नहीं बनते, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते।' यह ईसामसीह की रहस्यमयी घोषणा है।

सभी सच्चे महान् सन्त किसी व्यक्ति पर अविश्वास करना नहीं जानते। उन्होंने सभी पर विश्वास किया। यह उनके चरित्र का सबसे मुख्य विशिष्ट गुण था। वे निष्कपट थे। उनमें तथाकथित धूर्तता तथा चतुराई न थी जैसी कि संसारी मनुष्यों में रहती है और उसे अपनी प्रगति हेतु आवश्यक समझते हैं। किन्तु आगे कहाँ बढ़ना है? यह सर्वथा एक अलग प्रश्न है। प्रश्न यह है कि यह सही दिशा-स्वर्ग तक बढ़ने जैसा है अथवा अपने विनाश की ओर अर्थात् अपने अधःपतन की ओर बढ़ना है? तथाकथित धूर्तता, जो कि मनुष्य अपनी प्रगति हेतु आवश्यक समझता है, सन्तों में उसका अभाव था, पर वे इस हेतु घाटे में नहीं थे। वे पूजनीय हो गये। वे अमर हो गये; क्योंकि वे निष्कपट थे। उनका स्वभाव पवित्र और सरल, स्फटिक-सा निर्मल था और यही शिशुओं का स्वभाव है। सन्त बच्चों के समान थे। शिशु जैसी सरलता, शिशु जैसी निष्कपटता, शिशु जैसा भोलापन, स्फटिक जैसी हृदय की पवित्रता सदैव से सन्तों के सामान्य लक्षण रहे हैं।

दूसरी बात है विश्वव्यापी लक्षण 'अहंकार' जो सहस्र में नौ सौ निनानवे मनुष्यों में पाया जाता है। लोग अहंकारी हैं। प्रत्येक अपने स्वयं के अहकार से युक्त है। मनुष्य सोचता है, 'मैं कुछ हूँ' और वह उपेक्षित नहीं होना चाहता। वह दूसरों द्वारा स्वयं को विशिष्ट रूप से समझे जाने की आकाक्षा करता है और अपने-आपको प्रदर्शित करना चाहता है। यह अहकार तत्त्व-किसी से अपने-आपको श्रेष्ठ समझने की भावना सन्तों में नहीं होती। वे विनम्र थे। वे विनम्रात्मा थे। वे निरहंकारी आत्मा थे।

'भाग्यहीन हैं वे जो आत्मवृत्ति में दर्पहीन हैं; क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।' दर्पहीन धन की दृष्टि से नहीं। वह सभी वस्तुओं का स्वामी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वह अनुभव करता है कि भगवान् के चरणों में वह धूल का एक कण है। परमेश्वर ही सब-कुछ है। मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे भगवान्! आप ही सब-कुछ हैं। सभी पवित्रात्माओं का यही दृष्टिकोण है और यह पूर्ण अहंकारशून्यता तथा उससे उत्पन्न विनम्रता भी समस्त सन्तों की सार्वलौकिक चारित्रिक विशेषताएँ हैं।

जैसे अहंकार साधारण मनुष्यों के विकासहीन दिनों की विश्वव्यापी विशेषता है-उन मनुष्यों की जो माया के चंगुल में हैं-ठीक उसी प्रकार सभी सन्तों की विश्वव्यापी विशेषता रही है 'पूर्ण विनम्रता'। भाग्यवान् हैं वे जो विनम्र हैं। और उसी पंक्ति का भाव प्रतिध्वनित हुआ था भारत में जन्मे एक श्रेष्ठ सन्त द्वारा। वह चैतन्य महाप्रभु थे। वे कहते हैं, 'त्रिणादपि सुनीचेन'- (साधक को) अपने-आपको घास के तिनके से भी निम्न समझना चाहिए।

अहंकारी मनुष्य ने अब तक इस रहस्य को, इस सत्य को नहीं समझा है कि अहंकार मनुष्य के वास्तविक शिष्ट संस्कार और प्रगति में महान् अवरोध है। वह तर्क देता है कि यदि मनुष्य अपने-आपको 'कुछ' नहीं समझता है तो वह कुछ भी प्राप्त न कर सकेगा और इस प्रकार अत्यधिक विनम्रता व्यक्ति का केवल जीवन ही नष्ट करती है।

लेकिन सन्तों ने इससे अच्छा जाना है। उन्होंने जाना कि संसार में क्या निष्पादन योग्य है और वास्तव में सम्यक् निष्पादन क्या है और उन्होंने जाना कि अहंकार चिरस्थायी मूल्य के अच्छे पदार्थों के पाने में महानतम अवरोध है और इसलिए वे विनम्र, सहनशील और क्षमावान् थे। सन्तों के जीवन परीक्षा और क्लेशों से पूर्ण थे। उनको क्लेश दिये गये। उनको अत्यधिक कठिनाइयों को सहन करना पड़ा। परमेश्वर ने उन्हें कठिनाइयों और क्लेशों, कष्टों और यातनाओं की भट्ठी में डाला।

जैसे कि स्वर्ण को समस्त मल से शुद्ध होने तथा शुद्ध धातु के रूप में चमकने के लिए भट्ठी में डाला (तपाया) जाता है, उसी प्रकार सन्तों को भीषण क्लेश और कष्ट में डाल दिया गया और इन सबके मध्य से उन्होंने तीन विशिष्ट गुण स्पष्ट प्रकटित किये :

प्रथम था कि उन्होंने समस्त परीक्षाओं और क्लेशों को ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया और उनको सहन किया। सहनशीलता, धैर्य, क्षमा-ये सन्तों के लक्षण सदैव रहे हैं और सदैव रहेंगे।

हे मनुष्य! सहन कर।

ईसा का उदाहरण, जो चरम सीमा तक गया है, महान् शिक्षादायक है कि मनुष्य को चुपचाप पीड़ा एवं कष्टों को सहन करना है और केवल इसी सहनशीलता एवं कष्टों के मध्य से वह मलरहित शुद्ध स्वर्ण रूप निखरता है।

जीवन के समस्त वेदनापूर्ण एवं उलट-फेर के अनुभवों को चुपचाप सहन करने की प्रक्रिया में उन्होंने कभी विश्वास नहीं खोया; बल्कि जितना अधिक उन्होंने सहा, उतना अधिक ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली तथा उनकी श्रद्धा और अधिक शक्तिशाली व दृढ़ हो गयी। यह उनमें दूसरा विशेष गुण था। 'हे परमात्मन्! आप घोर-से-घोर क्लेश भेज सकते हैं; किन्तु मैं आपमें श्रद्धा नहीं छोड़ सकता, हे ईश्वर!' यह था आश्चर्यजनक उत्साह जो वे रखते थे। उन्होंने कभी ईश्वर पर से श्रद्धा नहीं छोड़ी। तीसरा गुण था कि उन्होंने अपने को हानि पहुँचाने वालों को न केवल क्षमा किया, बल्कि उनके लिए समस्त हित की कामनाएँ भी की। हे साधक! ऐसी सहनशीलता रखो और विनम्र बनो। तुम्हारे ऊपर कुछ भी घटित हो, पर कभी श्रद्धा न छोड़ो और निश्चय ही तुम्हें अमर जीवन तथा असीम आनन्द का पारितोषिक मिलेगा।

१३. उनके चरण-चिह्नों का अनुसरण करो

जो सन्तों पर मुसीबत ढाने में कारण-रूप थे, उन सभी के प्रति सन्तों का दृष्टिकोण क्षमा और बुराई का बदला अच्छाई से चुकाने का था। जिन लोगों ने उनको अधिकतम हानि पहुँचायी, उनका हित करने का उन्होंने प्रयत्न किया। प्रत्येक स्थिति को सहन करना, सदैव ईश्वर में अपनी दृढ़ और अडिग श्रद्धा एवं सतत क्षमावान्-यही सन्तों का स्वभाव है और यही विशेषताएँ समस्त विश्व के सन्तों में पायी जाती है। सभी लोग जो आध्यात्मिकता में उन्नत तथा मानव मात्र से पूज्य हुए हैं, उन्होंने सदैव इन आश्चर्यजनक गुणों को प्रकट किया है। सन्तों के लिए ईश्वर सुदूर की कोई सत्ता नहीं है, प्रत्युत् सदैव जीवन्त वास्तविकता है। जैसे हम एक-दूसरे के लिए उपस्थित हैं, उनके लिए भी ईश्वर सदैव वर्तमान है। जीवन के प्रत्येक क्षण में वे 'उसकी' ओर उन्मुख होते हैं। जब कभी उन्हें सहायता, सान्त्वना, शक्ति, मार्गदर्शन या प्रकाश की आवश्यकता होती तो वे तुरन्त बिलकुल वैसे ही ईश्वरोन्मुख हो जाते थे जैसे बच्चा अपने माता-पिता की ओर उन्मुख होता है। परमात्मा उनके सम्मुख सदैव उपस्थित थे और इस प्रकार उनके जीवन 'पराशक्ति' की उपस्थिति की जानकारी से सदैव रूपान्तरित रहे जिसको कि वे अपना निजी सत्त्व अनुभव करते थे। वे अपने और ईश्वर के बीच समस्त भेद विगलित कर चुके थे। वे अपने-आपको ईश्वर के अति-घनिष्ठ अनुभव करते थे। वे ईश्वर को अपना ही अनुभव करते थे।

हम भी ईश्वर के साथ प्रतिदिन यह घनिष्ठता अपनी प्रार्थना, स्तुति द्वारा व्यक्त करते हैं; किन्तु हम काफी गहराई से अनुभव नहीं करते। आपत्तियों के समय हम अपने अन्तर्वासी के बजाय अपने धन या अन्य बाह्य सांसारिक साधनों पर अधिक निर्भर करते हैं। ईश्वर है, इसकी भावना हमारे में नहीं है।

परन्तु सन्त, जब वे बाह्य विश्व में भी रह रहे होते हैं तब भी सदा ईश्वर के निकटतम सम्पर्क में रहते हैं। इसलिए वे भागवत पुरुष हैं। वे ईश्वरमय जीवन यापन करते हैं और सदैव ईश्वर को ही वास्तविक सम्पत्ति, सर्वोत्कृष्ट धन, जीवन में पाने योग्य एकमात्र वस्तु मानते हैं। वे अन्य कोई इच्छा कभी नहीं रखते। उनकी निष्कामता अन्ततोगत्वा ईश्वर में विश्राम लेती है और उनके हृदय को सन्तोष से परिपूर्ण कर देती है।

सभी सन्त जाति-पाँति से ऊपर उठे हुए हैं। वे एक परिवार-ईश्वर का 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के थे। पूर्ण पवित्रता, ईश्वर में पूर्ण विश्वास, करुणा, सन्तोष, कामनाराहित्य, पूर्ण निष्कपट स्वभाव और केवल ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता-ये गुण तुम सभी सन्तों में पाओगे।

पश्चिमी देशों के सन्तों में किसी एक का उदाहरण लो। तुम उनमें वही सरलता, वही विनम्रता, वही स्पष्टवादिता पाओगे। यहाँ तक कि यदि कोई मनुष्य उनका गला ही काटने वाला था, उन्होंने उसको भी गले लगाया। यह सन्तत्व की प्रतिक्रिया थी। वे इस दैवी गुण की भावना से ओत-प्रोत थे। संक्षेप में उन्होंने 'अमृताष्टक' (श्रीमद्भगवद्गीता के बारहवें अध्याय के अन्तिम आठ श्लोकों) की भावना को क्रियान्वित किया है जिसमें श्रीकृष्ण भगवद्-भक्त, जो कि भगवान् को भी प्रिय है, के लक्षणों का वर्णन करते हैं।

हमें भी प्रयत्न करना चाहिए कि इन सन्तों के अन्तस्तल की छानबीन करें और वैसा ही अनुभव करें जैसा कि उन्होंने अपने हृदयों में अनुभव किया था-ईश्वरार्थ उमड़ता हुआ प्रेम, क्षमाशीलता, मातृवत् करुणा, गम्भीर श्रद्धा ही ऐसे भाव थे जिन्होंने उनके पथ में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति को झेलने की क्षमता प्रदान की थी। उन्होंने हिमालय के समान अध्यवसाय एवं धैर्य ईश्वर-साक्षात्कार के पथ पर चलते हुए प्रदर्शित किया।

यदि अपने खुले हृदय से पक्षपात-रहित हो, हम उन सन्तों के स्वभाव में गहरी खोज करें तो उनके व्यक्तित्व के सभी श्रेष्ठ विशिष्ट गुण हमारे सम्मुख आ जायेंगे और उन महान् गुणों को हम अपने हृदय में उसी रूप में अंकित कर सकेंगे तथा उनके समान बन सकेंगे। निस्सन्देह ! केवल यह ही एक प्रभावशाली पद्धति होगी जिससे इन महान् आत्माओं की हम पूजा कर सकते हैं, जिससे उनकी शिक्षाओं का हम श्रद्धा और सम्मान की भावना के साथ पालन कर सकते हैं तथा उनके सारगर्भित आदर्शों एवं चारित्रिक विशेषताओं को आत्मसात् करने का प्रयत्न कर सकते हैं।

यह प्रतिस्पर्धा एक महानतम श्रद्धांजलि होगी, जो इन सन्तों को हम अर्पित कर सकते हैं।

हमें उनको अपने में आत्मसात् करने की स्पर्धा करनी चाहिए। अपने जीवन के उदाहरण द्वारा उन्होंने जो महान् आदर्श हमारे सम्मुख उपस्थित किये हैं, हमें उनके अनुसरण का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए दिव्य जीवन के आदर्श, जो कि उन्होंने प्रस्तुत किये हैं, उनका दृढ़तापूर्वक हम अपने को अनुगामी बनायें। इन महान् आदर्श पुरुषों-जैसा हम अपने-आपको श्रद्धापूर्वक रूपान्तरित करें तो यह सर्वोच्च प्रभावशाली पद्धति होगी जिसके द्वारा इन सन्तों को हम अपनी श्रद्धांजलि और सम्मान अर्पित कर सकते हैं।

१४. भक्त सुरक्षित होता है

ऐसा मानना एक सामान्य भ्रम है कि जो भक्ति-मार्ग के लोग हैं, जो श्रद्धा का विकास करते हैं, जो प्रार्थना, शरणागति और भगवन्नाम का आश्रय लेते हैं, क्लीववत् निर्बल हो जाते हैं और वे वेदान्तियों के समान सुदृढ़ नहीं होते। वेदान्ती सदैव बलशाली होते हैं, वे वनराज सिंह का रूप प्रस्तुत करते हैं जो किंचिन्मात्र नहीं डरता और शक्ति-सम्पन्न होता है। उसी भाँति वेदान्त-केसरी से केसरी जैसी गर्जना की कल्पना की जाती है।

वास्तविक भक्त भी वेदान्ती के समान ही होता है। वह इस विश्व में किसी से भी नहीं डरता। उसकी शक्ति अपरिमित होती है; क्योंकि उसकी शक्ति अकेले एक व्यक्ति की शक्ति नहीं होती। उसकी शक्ति का स्रोत अनन्त होता है जिसमें कि वह अपने-आपको संस्थित कर चुका होता है। शक्ति-स्रोत वेदान्ती और भक्त के लिए एक वही है। वेदान्ती आत्मा पर भरोसा करता है, किन्तु भक्त भगवान् पर भरोसा करता है। सगुण और निर्गुण ब्रह्म एक हैं। इसलिए यदि एक भक्त अपने अन्दर किसी प्रकार का भय या निर्बलता का अनुभव करता है तो उसका तात्पर्य हुआ कि उसकी भक्ति की साधना समुचित नहीं है। उसमें कुछ कमी है। वहाँ कुछ त्रुटि है। यदि वह वास्तविक भक्त है, उसको पूर्णतया निर्भय होना चाहिए। उसे कहना चाहिए, 'मेरे अधरों पर भगवन्नाम है। समस्त विश्व में भगवन्नाम की तुलना में कुछ नहीं। अतः मुझको संसार से कोई भी भय नहीं आ सकता।' इस प्रकार वास्तविक भक्त किसी से नहीं डरता। इस प्रकार वास्तविक भक्त किसी से नहीं डरता। माया उसका कुछ भी नहीं कर सकती। जो अपने अधरों पर सदैव भगवन्नाम रखता है, वह माया के छल-प्रपंच को चुनौती देता है। जिसने भगवन्नाम में श्रद्धा और भक्ति रखे हैं, उसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। उसकी सुरक्षा पर आँच नहीं आ सकती। उस पर कुछ भी घटित नहीं हो सकता। वह श्रद्धा पर निर्भर करता है।

ऐसी ही श्रद्धा हनुमान् जी में थी जिनका यशस्वी व्यक्तित्व रामायण के पृष्ठों में हमारे सम्मुख जाज्वल्यमान् है। वे सच्चे भक्त के आदर्श हैं-भक्त जो कि शक्ति-सम्पन्न है, साहस से पूर्ण है, शौर्य से पूर्ण है। सच्ची भक्ति से बल आता है। वास्तविक प्रेम असीम साहस और निर्भयता प्रदाता है।

माया को जीतने के संग्राम में साधक को पोषित करने वाली समस्त शक्ति का स्रोत क्या है? भगवन्नाम ही बल है। वह बल है, सच्चे प्रेम और भगवद्-भक्ति का बल। वह बल है भगवान् में पूर्ण श्रद्धा, भगवद्-कृपा में श्रद्धा और उसके नाम में श्रद्धा का बल; उदाहरणार्थ हनुमान् जी का यशस्वी नाम हमारे सम्मुख आदर्श रूप में प्रस्तुत है।

एक भक्त किसी से भय नहीं करता। कोई बाधा उसे उस मार्ग पर आरूढ़ होने से विचलित नहीं कर सकती जो भगवत्-मिलन की ओर ले जाता है। यदि ऐसी वास्तविक भक्ति नहीं है तो भीरुता और इसी प्रकार की अन्य बातें आ जाती है।

१५. हनुमान् और रावण में विरोधाभास

हनुमान् जी की अपरिमित शक्ति का रहस्य क्या था? वे एक छलाँग में कैसे सागर पार कर सके ?

इसलिए क्योंकि वह दिव्य नाम के अनन्य उपासक थे। यह भक्ति ही थी जिसने राक्षसों पर विजय पाने की उन्हें असीम शक्ति प्रदान की। हनुमान् जी के सामने कुछ भी टिक नहीं सकता था। वे अपने शौर्य में अद्वितीय थे।

उनमें असीम बल था, किन्तु तब वे रामायण के एक अन्य व्यक्तित्व से अद्भुत रूप से भिन्न दिखते हैं। वह था रावण का व्यक्तित्व जिसका बल भी असीम था, जिसके बल के सम्मुख त्रिलोक काँपता था-ऐसा व्यक्ति जिसने कैलास पर्वत उठा लिया, जिसने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की और अग्निदेव को अपना रसोइया बनाया, वरुणदेव को अपने उद्यान का भिश्ती बनाया और समस्त अष्टदिग्पालों को अपना दास बनाया। नवग्रह उसके सिंहासन की सीढ़ियाँ थे। ऐसा रावण का महाबल था। लेकिन तब रावण ने क्या किया ? यह रावण का महाबल, यह महान् शक्ति जो कि किसी अन्य ने नहीं स्वयं भगवान् विष्णु के अवतार ने वशीभूत कर ली, अहंकार ने बरबाद और नष्ट कर दी। यह शक्ति अधर्म से भी संयुक्त थी। अहंकार और अधर्म ने पूर्णतया रावण की इस महान् शक्ति को दूषित और विकृत कर दिया और एक आश्चर्यजनक भिन्न रूप में हमारे सम्मुख एक महान् व्यक्तित्व हनुमान् जी का, जो कि अपनी ऊँचाई में शिखरवत् है, किन्तु फिर भी आश्चर्यजनक, अत्यधिक सुन्दर, पूर्ण विनम्रता और आत्मलोप का उदाहरण है; आता है। हम सदैव हाथ जोड़े हनुमान् जी का चित्र देखते हैं।

यत्र-यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र-तत्र कृतमस्तकांजलिम्।

वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ।।

समस्त बल, साहस, शौर्य और अन्य दिव्य गुणों से युक्त अतुलनीय विनम्र हनुमान् जी का ऐसा हृदय था जो प्रेमाश्श्रु में सदैव द्रवित हुआ करता था और जो सदैव सेवापरायण एवं विनम्रतापूर्ण था। यह मानवता के दोनों पक्षों के लिए एक प्रत्यक्ष शिक्षा का पाठ है। दोनों रूप में राष्ट्रों के रूप में, व्यक्तिगत रूप में-किस-किस प्रकार उन्हें पूर्ण क्षमताओं, योग्यताओं और शक्ति को भगवान् की सेवा में उपयोगी होना चाहिए। शक्ति और क्षमता को कैसे पूर्ण विनम्रता से सम्पन्न करना चाहिए। यह सबसे बड़े महत्त्व का पाठ है जो हनुमान् जी का व्यक्तित्व मानव मात्र को सदा सिखाता है। यदि यह भाव हममें नहीं है तो हम स्वयं को रावण-सा पायेंगे और हमारा पतन अवश्यम्भावी है।

हनुमान् जी का नाम अमर हो गया; क्योंकि उनका अपरिमित बल अतुल विनम्रता से संयुक्त था-विनम्रता इतनी गहरी और विस्तृत जैसा सागर; और आज्ञाकारिता एवं सेवा की पूर्ण भावना। हनुमान् जी सदैव भगवान् के सेवक हैं। हाथ जोड़े और शरणागत भाव से भगवान् की कुछ सेवा करने का कोई सुअवसर पाने की प्रतीक्षा में रत हैं। वे पूर्णरूपेण भक्त, पूर्णरूपेण दास और सेवक थे और आध्यात्मिक साधक थे। उन्होंने अपने अहंकार का दमन कर रखा था। उनका मस्तक कभी आप उठा हुआ नहीं पायेंगे। वे सदैव उसे नीचे झुकाये रखते हैं। इसलिए भगवान् राम ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। जब पट्टाभिषेक का समय आया, श्रीराम ने हनुमान् जी को अपने सम्मुख स्थान दिया। यह उस पूर्ण भक्ति, विनम्रता, सेवा-भाव, पूर्ण अहं-शून्यता एवं पूर्ण आत्मलीनता का पारितोषिक था।

एक बार हनुमान् जी से प्रश्न किया गया, 'आज सप्ताह का कौन-सा दिन है और कौन-सा ग्रह तथा तिथि है?' इस पर उन्होंने उत्तर दिया, 'न मैं दिन जानता हूँ न ग्रह। मैं केवल श्रीराम को, उनके नाम को और उनके प्रेम को जानता हूँ।'

उनके जीवन का उद्देश्य केवल श्रीराम का प्रेम था और ऐसे प्रेम का परिणाम है कि श्रीराम सदा उन्हें अपने सामने रखते हैं। यह अन्यतम पद उन्हें प्राप्त हुआ। हनुमान् जी के बिना श्रीराम नहीं हैं।

वे एक आदर्श साधक हैं जो आदर्श विनम्रता, पूर्ण शरणागति और आज्ञाकारिता के गुणों से युक्त हैं। यदि आप हनुमान जी के सम्पूर्ण जीवन का विश्लेषण करें तो यह निरन्तर और अन्त तक भगवान् की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हनुमान् जी के व्यक्तित्व का सबसे महत्त्वपूर्ण अंश जो हमें स्मरण करना चाहिए, वह है राम-प्रेम और उनकी विनम्रता जिसने उन्हें अमर बना दिया। अतएव बल (पुरुषार्थ) जब भगवद्-भक्ति और भगवद्-पूजा से संयुक्त हो तो उसकी निष्पत्ति अमर महिमा में तथा ईश्वर के शाश्वत मिलन में होती है।

जो व्यक्ति गुण, भक्ति, विनम्रता, सेवा-भावना और पूर्ण शरणागति जैसी अपने शरीर और मन की समस्त क्षमता को भगवान् से संयुक्त कर देता है, उसे सर्वोच्च उपलब्धि होती है। भगवान् का नाम सदा दोहराते रहने में लवलीन रहना और भगवद्-सेवा में सदैव संलग्न रहना, यह एक भक्त का ज्वलन्त आदर्श है। हनुमान् जी का महान् व्यक्तित्व इस आदर्श को मानवता के सम्मुख सदैव प्रस्तुत करता है।

हमारे लिए, आध्यात्मिक साधकों के लिए, साथ-ही-साथ इस विश्व के मानव मात्र के लिए अपने बल को धर्म से संयुक्त करना और इस प्रकार भगवान् से सनातन एकता प्राप्त करना-ऐसी उनके व्यक्तित्व की यशः प्रशस्ति है और ऐसी इस आदर्श व्यक्तित्व की महत्ता है।

१६. एक साधु के नियत कर्तव्य

इस भूलोक के लोगों को तीन बृहत् श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी के लोग केवल इसी भूलोक के जीवन पर विश्वास करते हैं। द्वितीय श्रेणी ऐसे लोगों की है जो कुछ सेवा करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से विहीन हैं। तृतीय श्रेणी के लोग हैं जिनमें जिज्ञासा जागरूक है, जिनमें श्रेष्ठतर क्षीर-नीर-विवेक क्रियाशील है, जो जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण नहीं रखते कि यह कुछ काल का, यहीं समाप्त हो जाने वाला है। आगे का वे नहीं जानते कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है और इसलिए उसकी कोई चिन्ता नहीं करते। वे इस जीवन को एक सुअवसर मानते हैं जो इस जीवन का अतिक्रमण कर महत्तर को उपलब्ध करने को दिया गया है। इन साधकों को यह भी ज्ञात है कि तत्त्वतः वे भौतिक नहीं हैं और उनका जीवन इस भौतिक (स्थूल) जीवन के साथ ही समाप्त नहीं होता। उन्हें ऐसा आभास होता है कि उनका जीवन वास्तव में आत्म-बोध की दृष्टि से सनातन अस्तित्व है तथा शान्ति, आनन्द एवं ज्ञान स्वरूप है। वे सोचते हैं कि उनका भौतिक जीवन एक अस्थायी बन्धन है।

वे अपने वास्तविक जीवन का जो कि उनका असली जीवन है, उसका अनुभव पुनः प्राप्त कर लेने को उत्कण्ठित हैं। अतएव वे इस वर्तमान भौतिक सत्ता का प्रयोग अज्ञानावस्था को पार करने हेतु दृढ़-निश्चयी संघर्ष में लगाते हैं जिससे कि वे उस महा-अनुभव को, आत्मिक जीवन को पुनः प्राप्त कर लें। ऐसे लोग साधक तथा जिज्ञासु के रूप में जाने जाते हैं।

इस श्रेणी के लोगों को जो आध्यामिक आदर्श हेतु जीवन यापन कर रहे हैं, सम्पर्क में लाने और उनको प्रेरणा देने एवं उनको आध्यात्मिक लक्ष्य के समीप पहुँचाने के लिए ही श्री गुरुदेव जैसे आत्मसाक्षात्कार-प्राप्त पुरुषों ने दिव्य जीवन संघ जैसी संस्थाएँ स्थापित की हैं। साधु संघ एक समधिक उद्देश्य को ले कर प्रारम्भ किया गया था अर्थात् विभिन्न भक्तों के रूप में समस्त शक्ति को एकत्रित करना जिससे कि समस्त सन्तों के मध्य एक ऐक्य स्थापित किया जा सके, जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं तथा साधकों में एक प्रकार का विश्व-बन्धुत्व लाया जा सके। यह विचार प्रचलित है कि साधु का अर्थ है गेरुआ पोशाक पहने हुए संन्यासी। स्वामी जी इनको नकारते थे। साधु या संन्यासी वह है जिसमें आध्यात्मिक आदर्श ही केवल मात्र आदर्श है, वह चाहे गृहस्थ हो या त्यागी हो।

किस पद्धति से हम साधु-जीवन-दिव्यता का खोजपूर्ण जीवन-का प्रचार करने योग्य होंगे और क्रियात्मक रूप से हम अपने जीवन के क्षेत्र में अधिक-से-अधिक लोगों में भगवद्-साक्षात्कार वाले इस श्रेष्ठतम जीवन के प्रति जागरण लाने के लिए क्या कर सकते हैं? संसार के सामान्य मनुष्य से साधु एक पूर्णतः विपरीत श्रेणी के होते हैं। यदि संसारी मनुष्य किसी वस्तु को वांछनीय मानता है तो साधक इसको धूल से भी हीन मानता है। संसारी मनुष्य के लिए जो वस्तु आनन्ददायक है, साधक के लिए वही अत्यधिक कष्टदायक है। संसारी मनुष्य जिसको जीवन के लिए आवश्यक मानता है, साधक वास्तविक प्रगति में उसे महान् विघ्न मानता है। यहाँ तक कि ऐसी प्रगति सम्बन्धी दृष्टिकोण में भी दोनों एक-दूसरे के पूर्णतया विपरीत होते हैं। यदि यह सत्य है तो साधु को संसार में अनुपयुक्त (Misfit) होना ही चाहिए और किसी सीमा तक यह सत्य भी है; लेकिन वास्तविक साधु पूर्णतः अनुपयुक्त नहीं होता। साधुओं का समाज संसार में अल्प संख्या में है। साधु में परिस्थिति अनुसार अपने को ढालने की अत्यधिक क्षमता होती है। वह जानता है कि जब ईश्वर विश्व को सहन करता है तब वह भी संसार को सहन करने को तैयार है।

साधु अनिवार्यतः सार्वलौकिक होता है। यद्यपि वह संसार को दुःखी हृदय से देखता है; पर वह बहुत सहनशील होता है। वह अन्यों के साथ उनके अनुकूल हो जाता है, किन्तु अपने स्वयं के आदर्शों में दृढ़ निश्चयीही होता है।

श्री स्वामी जी को देखिए-उनमें इस सत्य का जीता-जागता उदाहरण पायेंगे। कभी-कभी राजनीतिज्ञ आ कर अपने दृष्टिकोणों को हवा में उछालते और अपनी समस्याओं को उनके सम्मुख रखते हैं। वे धैर्यपूर्वक नि उनको सुनते हैं और इस प्रकार परामर्श देते हैं मानो वह उन समस्याओं में बहुत ही रुचि रखते हों, जब कि वे सभी समय उस आत्म-चेतना में रहते हैं। जो अनुभूति कराती है कि यह केवल मात्र धुएँ के गुबार सदृश हैं।

ये सन्त जानते हैं कि यह सांसारिक जीवन निस्सार है। इसका केवल एक ही अर्थ है कि इसे 'साधना का क्षेत्र' रूप में स्वीकार करें। हम पशुओं के जीवन को जैसा समझते हैं वैसा ही आत्मनिष्ठ आत्माएँ सिद्धान्तहीन मनुष्य के जीवन को समझती हैं जो प्रयोजन-विहीन जीवन यापन करता है।

इस संसार में तुम कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। यदि तुम एक नीम के वृक्ष के पास जाओ, किसी शाखा से एक फल चुन लो और उसे खाओ तो तुम पाओगे कि वह कड़वा है। यह कल्पना करते हुए कि उस विशेष शाखा के चुनाव में तुमने त्रुटि कर दी है, अन्य शाखाओं को छोड़ कर शायद वह अकेली ही कड़वे फल पैदा कर रही है, आप अकस्मात् दूसरी शाखा के पास जाते हैं, उससे फल चुनते हैं और पाते हैं कि वह भी कड़वा है।

आप नीम-वृक्ष से मधुर फल कैसे पा सकते हैं? लौकिक पदार्थों से आनन्द-प्राप्ति की आशा भी ठीक इसी प्रकार की होती है। संसार से कोई सुख नहीं पाया जा सकता।

एक साधु इसे अच्छी तरह जानता है। कभी-कभी पूर्व-संस्कारों वश साधु मार्ग से तनिक विचलित हो सकता है, किन्तु वह सदा के लिए पथ-भ्रष्ट नहीं होता। साधक या जिज्ञासु में विवेक और विचार सदैव सजीव रहते हैं। इसलिए यम-प्रदत्त प्रलोभनों के प्रति नचिकेता की प्रतिक्रिया जैसी ही संसारी आनन्द (प्रलोभन) के प्रति साधु की प्रतिक्रिया होती है।

श्रेय के मार्ग पर चलने की इच्छा वाला साधु प्रार्थना, जप और भगवन्नाम-संकीर्तन आदि द्वारा प्रेय के कारण-रूप मूल को ही काटने का प्रयत्न करता है। सभी सन्तों के न्यूनाधिक विशिष्ट लक्षण वही हैं—करुणा, निःस्वार्थता, पवित्रता और सर्वोपरि है बुराई के बदले भलाई वापस करना। इसको दर्शाने के लिए सन्तों के जीवन से अनेक उदाहरण लिये जा सकते हैं।

अतएव साधु-आदर्श-दिव्यता की खोज के, सत्य की खोज के आदर्श-को प्रचारित करने के योग्य होने के लिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आपको चाहिए :

(१) जहाँ तक सम्भव हो, सन्तों के जीवन पर सभी पुस्तकें लाओ और उनका अध्ययन करो।

(२) अपने निजी निवास-गृह में सत्संग आयोजित करो और अपने परिवार तथा बच्चों एवं मित्रों को सन्तों का जीवन-चरित्र सुनाओ।

(३) जो धन विलासिता सामग्री में नष्ट करते हो उसे बचाओ और उस धन से सन्तों के जीवन-चरित्र वाले पर्चे तथा विज्ञप्तियाँ छपवाओ और दूर-दूर तक वितरित करो।

इस प्रकार आपका जीवन रूपान्तरित हो जायेगा। इस तरह सन्तों का सतत चिन्तन करते हुए आप स्वयं सन्त बन जायेंगे। आप दूसरों को भी उनके जीवन रूपान्तरित करने में और सन्तत्व के विकास में सहायक होंगे। यह सर्वोत्तम और सर्वाधिक व्यावहारिक मार्ग है जिसमें आप एक साधु-जीवन के आदर्श को उन्नतिशील कर सकते हैं।

१७.ध्वंस निर्माण का अग्रगामी होता है

इस पृथ्वी पर विनाश की घटना अनिवार्यतः नवीन जन्म के अग्रगामी रूप में सृजन एवं विकास के प्रत्येक क्षेत्र में पायी जाती है। इसी प्रकार आत्मा के क्षेत्र में जब साधक परिपूर्णता, आनन्द, अमर जीवन और अपरिमित शान्ति, प्रकाश एवं सुख की लोकातीत अवस्था हेतु तत्पर होता है तो वह अनेक ऐसी वस्तुओं से अपने-आपको बँधा हुआ पाता है जो उसको आध्यात्मिक कल्याण और आनन्द की वांछित स्थिति तक उन्नत नहीं होने देतीं। इस पुराने मानव-रूप-धारी जीव के अनेक तत्त्व, अवांछित निम्नस्तरीय संसारी जीवन के अनेक तत्त्व उसको नीचे खींच कर अज्ञान, तिमिर, माया और अनात्मिक प्रवृत्तियों से सतत बाँधे रखने का प्रयास करते हैं। जीवात्मा का यह निम्न रूप अनेक मानवीय कमजोरियों और कमियों के रूप में पाप-पुरुष या पशु के नाम से जाना जाता है जिसका विनाश पशु-बलि के रूप में देवी शक्ति (दुर्गा माता) की वेदी पर वांछनीय है।

यदि साधक वास्तव में और लगन से परम शान्ति एवं आनन्द को पाने का इच्छुक है तो उसको प्रारम्भिक ध्वंसात्मक प्रक्रिया के लिए दृढ़तापूर्वक तैयार रहना चाहिए। यह अपने पुराने व्यक्तित्व से उन्नत होने के लिए और आनन्द एवं शान्ति से पूर्ण आध्यात्मिक चेतना की वास्तविक तेजोमयी ऊँचाई में मुक्त विचरण करने के लिए पूर्णतया अनिवार्य है। यदि उसकी सच्ची लगन अपने निम्न अहं को नष्ट करने को तैयार कर देती है, तब वह डरावनी प्रतीत होने वाली देवी माता, जीव के कल्मष-रूप में समस्त कालिमा को विनष्ट करने वाली काली का सच्चा पूजक कहा जा सकता है। हमारे आनन्द में आने वाली बाधाओं को नष्ट करने के लिए वह अपनी खड्ग और अपने भयानक रूप का प्रयोग करती है। हमारे में जो निम्नस्तरीय, अशुद्ध और अनात्मिक है, जो निम्न एवं पशुत्व है, उस सबके लिए वह भयानक है, डरावनी तथा ध्वंसात्मक है।

एक व्यक्ति देखता है कि वह इन घोर आन्तरिक शक्तियों से अपने निजी, दुर्बल व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा न तो लड़ सकता है और न इनको पराजित ही कर सकता है। अतः मातृ-पूजा का आशय तथा आवश्यकता उपस्थित होती है। वह परम दिव्य शक्ति के उस रूप की स्तुति करता है जो उसके अपने व्यक्तिगत मामले में इस पशु-वध की प्रक्रिया करने में सक्षम हो। अतः वह माँ की ओर उन्मुख होता है और श्रद्धा से उसे सम्बोधन करता है : 'हे माता! मेरे पास विकराल रूप में आओ, अपनी डरावनी खड्ग सहित मेरे पास आओ, विनाशकारी की अपनी भयानक आकृति में मेरे पास आओ और मेरे अन्दर की अनाध्यात्मिकता, अपवित्रता और जो-कुछ पशुता एवं नीचता व अनात्मिकता है, उसे विनष्ट करने में समर्थ हो।' वह भयानकता का स्वागत करता है जिससे कि वह (माँ) उसे उसमें रहने वाली बुराइयों और अशुद्धताओं से उसके अन्दर निवास करने वाले पाप-पुरुष के पंजों से छुड़ा सके। यह शक्ति देवी के विनाशकारी रूप का स्वेच्छा से आमन्त्रण है जिससे कि वह (माँ) हमारे लिए अपने स्नेह और करुणा द्वारा, हमारे अन्दर के षड्रिपुओं (काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर), हमारे अहंकार, हमारी अशुद्धता, हमारे ममत्व और व्यक्ति के निम्नस्तरीय रूप का निर्माण करने वाली समस्त वस्तुओं को विनष्ट करने का कार्य कर सके।

इसलिए काली की पूजा कुछ क्लिष्ट है; क्योंकि हम देखते हैं कि साधक का एक अंश जब मुक्ति का आकांक्षी तथा इच्छुक हो कर अनुभव करता है कि उसे व्यक्तित्व के निम्न रूप से छुटकारा मिलना चाहिए तो माया, ममता और मोह की प्रबलता उसमें होती है और यह रूप उसके लिए कठिनाई पैदा करता है कि अपने निम्न स्तर, अपनी आसक्ति, लालसाओं और तृष्णाओं को दृढ़ संकल्प द्वारा पूर्णतया नष्ट कर सके। जब वह चाहता है कि माँ काली आयें और विनाश का कार्य करें तब भी अपने निम्न आपे में रमता रहता है। अतएव उसकी भगवती माँ काली की पूजा सम्पूर्ण हृदय से नहीं होती।

दिव्य माँ का सच्चा पुजारी वही है जो समस्त आसक्तियों को कुचलने, अपने भ्रम को कुचलने, अपनी लालसाओं को कुचलने, राग-द्वेष को कुचलने, अपने अहंकार का उन्मूलन करने को कृत-संकल्प हो और इस प्रकार मातृ-पूजा के माध्यम से जिस शक्ति का आवाहन करता है, उससे सक्रिय सहयोग करना है, अन्यथा पाखण्डी पूजा होगी।

देवी के सच्चे साधक और पुजारी को चाहिए कि अपने विचार, विवेक और वैराग्य का दृढ़ और निश्चयात्मक मन से सतत अभ्यास करे। इन समस्त उच्च गुणों का अभ्यास निम्न तत्त्वों को पूर्णतया विनष्ट करने के लिए है और यह देवी माँ की सच्ची पूजा का रूप प्रस्तुत करता है। एक साधक अपने मन और हृदय की अशुद्धताओं को ध्वंस करने तथा अपने अहंकार और निम्न स्वभाव की आसक्तियों को भस्म करने के लिए जो साधना करता है, वही पूजा माँ की असली पूजा है। किसी के द्वारा पूर्ण हृदय, गहरी श्रद्धा और अपनी समग्र सत्ता से साधना करने से ही माँ की वास्तविक पूजा गठित होती है।

प्रत्येक साधक में माँ की पूजा एक प्रक्रिया है जो तब तक लगातार चलती रहती है जब तक वह दृढ़तापूर्वक लालसाओं और आसक्तियों को, जो उसे निम्न स्थिति में बाँधे रखने का प्रयत्न करती हैं, दृढ़तापूर्वक विरोध नहीं कर देता और वह उस सीमा तक ही प्रतिदिन देवी माँ की पूजा करने में सफलता भी पाता है।

हम सबको देवी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें सभी आवश्यक बल एवं प्रेरणा दें और आन्तरिक शक्ति दें कि हम अपने-आपको उनकी ओर पूर्ण हृदय से उन्मुख करें और हम स्वयं के इस पुनर्निर्माण में, पशुत्व के उन्मूलन में और दिव्य ज्योति प्रदान करने की देवी शक्ति के कार्य में सहयोग करें।

१८. भोगवादियों का आरोप

भोगवादी सदैव दृढ़ोक्ति में कहेगा कि राष्ट्र की अवनति का प्रमुखतः उत्तरदायी त्याग का सिद्धान्त है, क्योंकि वह सदैव जाति में अक्षमता तथा शोचनीय दुर्बलता लाया है जो कि हम आज सर्वत्र देखते हैं। इस गम्भीर आरोप में क्या कुछ सत्य है?

उसकी अपेक्षा आसक्ति और भोग ही पतन और दुर्बलता का वास्तविक कारण है। भौतिक पदार्थों का भोग आसक्ति पैदा करता है और मनुष्य को पूर्णतया स्वार्थी बनाता है। ऐसा मनुष्य कितना ही सक्रिय हो और कितनी ही व्यस्ततापूर्वक वह अपने-आपको संसार के कार्यों में संलग्न रखे, वह केवल स्वार्थी ही हो जाता है। सामान्य स्वार्थी व्यक्ति अपने अतिरिक्त किसी की रंचमात्र भी परवाह नहीं करता। उसका बल और उसका कार्य किसी के लाभ के लिए नहीं होता।

त्याग और अनासक्ति का आदर्श एक कारण है जिसने जाति और राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष के पौरुषत्व को अखण्डित बनाये रखा है। इतिहास का कोई युग (काल) ले लीजिए और आप पायेंगे कि जो सभी स्वार्थों से ऊपर उठ चुके थे और सभी निम्न आसक्तियों को निर्ममतापूर्वक त्याग चुके थे, उन महानतम व्यक्तियों ने ही देश का श्रेष्ठतम हित किया है और इतिहास की धारा मोड़ दी है। त्याग-भावना रहित व्यक्ति स्वार्थी बन गये। आप इस स्वार्थपरता के घातक परिणाम सर्वत्र लोभ, क्रूरता, भ्रष्टाचार, गलाकाट स्पर्धा, ईर्ष्या, शत्रुता और बृहत् पैमाने पर युद्ध के रूप में देखते हैं।

त्याग दृष्टिकोण को विस्तृत और अहंकार का उन्मूलन करता है। निःस्वार्थता की भावना के साथ कर्तव्य की उच्च विचारणा है कि भगवान् समस्त कर्मों और त्यागों के फल का, अन्ततोगत्वा, स्वभावतः उत्तराधिकारी है। त्याग के बिना व्यक्ति का दृष्टिकोण आत्मपरायणता और निजी हितों रूपी बादलों से प्रच्छन्न रहता है। दोष स्वीकार करने का उसमें साहस नहीं होता। स्वार्थी व्यक्ति नैतिक साहस-विहीन होता है। जब आत्म-परित्याग या आत्म-बलिदान के महान् कार्य का निर्देश आता है तो त्याग की भावना से सम्पृक्त व्यक्ति निर्भयतापूर्वक इसका पालन करता है। जहाँ व्यक्ति में त्याग की भावना नहीं है, वहाँ वह अपने निजी हित की तथा अपने परिवार की भलाई पर दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका से डगमगा जाता है और पीछे हट जाता है। अपने स्वार्थी पर्यावरण में ऐसी आसक्ति उसे अदृढ़ बना देती है। यदि व्याधि है तो निस्सन्देह आधारभूत व्याधि यही है।

यह महान् भ्रम के कारण है और हमारी आध्यात्मिक विरासत की विरोधी है। मानो हमारा आलस्य और अवनति का युग आ गया है। निस्सन्देह! अभागी आध्यात्मिकता के अशोभनीय गतिरोध का अधिकांश कारण है हमारे शास्त्रों का छिछला और स्वार्थपरक विश्लेषण, उस वर्ग के पण्डितों द्वारा जो हमारे देशवासियों की धार्मिक कट्टरता और भोली श्रद्धा पर पनपते हैं। लेकिन निश्चय ही इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस अवनति के लिए अपनी विरासत के प्रति पूर्ण अज्ञानता के कारण, विरोधी धाराओं के एक समूह में उचित का निश्चय करने हेतु मन्द, छिछली, धुँधली दृष्टि के कारण, अपनी अन्ध अनुकरणीय विपरीत और वृथाभिमानी दूसरों के आदर्श वाली पूजा के कारण आधुनिक तथा पश्चिमी सभ्यता में रँगा मनुष्य भी उतना ही उत्तरदायी है।

बिना त्याग की सच्ची भावना के न कोई वास्तविक सेवा, न कोई सच्चा सामाजिक कार्य, न वास्तविक परोपकार, न सच्ची देश-भक्ति और न राष्ट्रीय विकास ही हो सकता है। त्याग सर्वोत्तम शक्ति है। अतः यह हमारी जाति का केन्द्रीय (मूल) आदर्श है।

१९. गुरु और शिष्य

गुरु-कृपा एक आश्चर्यजनक रहस्यात्मक तत्त्व है जो कि साधक को जीवन के परम लक्ष्य-आत्म-साक्षात्कार या भगवद्-दर्शन अथवा मोक्ष-को खोजने और पाने का अधिकारी बना देता है। गुरु-कृपा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवर्तित होने वाले समस्त सामान्य नियमों को एक ओर रख देती है और शिष्य को, चाहे अधिकारी हो अथवा अनधिकारी, अलौकिक आनन्द तक ले जाती है।

निश्चय ही इस कथन में तथा तथ्य में किंचिन्मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है कि गुरु सदैव दयावान् होते हैं, तब गुरु-कृपा न केवल प्रदान की जाती है, न केवल दी जाती है, वरन् प्राप्त भी की जाती है। इसे प्राप्त करते समय हम अपने-आपको अमर और दिव्य बना लेते हैं।

गुरु की आज्ञा का पालन करने में प्रफुल्लता होनी ही चाहिए और इस बात की तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए कि मैं आज्ञाकारी बनूँ। शिष्य होने के नाते आपको स्वप्न में भी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस आज्ञाकारिता की प्रवृत्ति को पूर्णता तक पहुँचाने के लिए हमारी साधना अहोरात्र चलनी चाहिए। यह साधना का बहिरंग है।

शिष्य के लिए गुरु का स्वरूप मानवीय नहीं होता। हमें गुरु के मानवीय पक्ष की ओर से पूर्णतया दृष्टिहीन होना चाहिए। हमें केवल देवत्व, जो कि वे हैं, का ही ज्ञान रखना चाहिए। तभी निम्न मानव से उठा कर देवत्व में रूपान्तरित कर देने वाली उनकी कृपा पाने के हम अधिकारी होंगे। हमारा गुरु से सम्बन्ध शुद्धतया दिव्य एवं शुद्धतया आध्यात्मिक है।

इस प्रकार सर्वप्रथम अपने में चेतना प्रबुद्ध करनी होगी कि हम अमर हैं और तत्त्वतः हम सच्चिदानन्द हैं। तब हम गुरु से उस सच्चिदानन्द चैतन्य की माँग कर सकते हैं और गुरु हमको वह देने में समर्थ होंगे।

आध्यात्मिक जगत् में धैर्य और विनम्रता को दशकों पर्यन्त बना रहना चाहिए। आवश्यकता हो तो श्वान की भाँति गुरु की देहरी पर आजीवन प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसमें कोई हानि नहीं है; क्योंकि अमर जीवन और मोक्ष ही हमारा लक्ष्य है।

सर्वश्रेष्ठ बात है कि नम्रतापूर्वक सब-कुछ गुरु पर छोड़ दो- 'मैं नहीं जानता कि मैं शिष्य हूँ कि नहीं। अतः हे दया और करुणा के सागर! विनती है कि मुझे उपयुक्त शिष्य बनाइए। मुझमें वह मुमुक्षुत्व उत्पन्न कीजिए, जो मुझे एक शिष्य बनाये और मुझे स्वेच्छा से आज्ञा-पालन की भावना प्रदान करे। अपने आदेशों के अनुसरण करने के प्रयत्नों में मुझे सहारा दें। आप द्वारा निर्धारित आदर्श पर अपने-आपको मोड़ने हेतु किये जाने वाले प्रयत्नों में मुझे सहारा दें।' यह हमारी सतत प्रार्थना होनी चाहिए। एकमात्र इससे हम अपने गुरु की कृपा कर्षित करने योग्य हो जायेंगे और अपना जीवन सफल बनायेंगे। प्रार्थना की परिनिष्पन्न विधि आज्ञाकारिता में और सच्चा शिष्य बनने हेतु यथाशक्य प्रयत्न करने में है।

२०. धर्म

सत्ता चूँकि एक है, समस्त प्राण-सत्ता एक है। समस्त प्राण-सत्ता मूलतः एक है; अतः मानव-जाति भी एक है। एकरूपता आध्यात्मिक क्षेत्र का नियम है। यद्यपि बाह्यतः विभिन्नता या अनेकरूपता दृश्यमान विश्व में प्राकृतिक नियम है, इसके अन्तःस्वरूप में एकरूपता या एकता जीवन का सत्य है। मानव-जाति एक है। इस प्रकार एक ओर सम्पूर्ण विश्व में हम मानव-जाति की यह एकता पाते हैं, दूसरी ओर ईश्वरत्व के सम्बन्ध में भी हम ऋषियों की उक्तियाँ पाते हैं, 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म।' ईश्वर एक है। पूर्ण एकता को एकत्व का गुण ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार इस निरीक्षण से और इस दृष्टिकोण या दृष्टि-बिन्दु से जब हम धर्म के सत्य में प्रवेश करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धर्म भी एक ही है। विविध धर्मों के बाह्य रूप में प्रत्यक्षतः चाहे जो भी अन्तर हो, पर उन सभी की आन्तरिक प्रक्रियाएँ अनिवार्यतः एक-समान होती हैं। मनुष्य की क्रियाओं को ईश्वरत्व की ओर धर्म ही उपलक्षित और व्याप्त करता है।

धर्म की प्रक्रिया मनुष्य को उन तत्त्वों से विमुक्त करने की है जो उसको इस दुःख और मृत्यु की भौतिक सत्ता से बाँधते हैं। यदि अनाचार ही क्लेश की उत्पत्ति का कारण है तो सदाचारी बनो। यदि असत्य के कारण मनुष्य इस सन्तापदायक नश्वर जीवन के बन्धन में आता है और उसे क्लेश और वेदना के रूप में एक भारी दण्ड चुकाना पड़ता है तो असत्य का परित्याग करो, सत्यवादी हो जाओ। यदि क्रूर होने से तुम्हें पीड़ा, सन्ताप और क्लेश की फसल काटनी पड़ेगी तो क्रूरता को उतार फेंको और अहिंसा का पालन करो, अच्छे बनो, दयावान् बनो, करुणावान् बनो। इस प्रकार जीव को इस भौतिक जीवन और इसकी वेदनाओं और दुःखों से बाँधने वाले कारणभूत तथ्यों का अध्ययन करते हुए धर्म की प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से विकसित होती है। अतः हमें अपना जीवन सतर्कता से इस प्रकार व्यतीत करना चाहिए कि हम उन बातों में त्रुटि न करें जिनका परिणाम वेदनापूर्ण अनुभव और सत्ता में हो।

धर्म की प्रक्रिया शनैः-शनैः आपके लिए जीवन की योजना तैयार करती है जहाँ पर आपको अपने आत्मनिष्ठ दैवी रूप के इन सभी आदर्श जीवन-परिवर्तन-कारक तत्त्वों को प्रकट या तीव्रता से व्यक्त करना पड़ता है। इस प्रकार धर्म पाशविक रूप को दमन करने में सहायता करते हुए दिव्य स्वरूप को, जो कि पहले से ही तुम्हारी अन्तःचेतना का अनिवार्य अंग है, क्रमशः खोलता है। ईश्वर की प्रतिमा के आधार पर मनुष्य की रचना हुई है। अतएव ईश्वरत्व उसकी वास्तविक अन्तरात्मा का सार-तत्त्व है। इसलिए निम्न स्वभाव के बाह्य व्यापार को जीतना और दूर करना है। इस प्रकार दिव्य स्वरूप के प्रकटीकरण के लिए पूर्ण अवसर देना है। मनुष्य में दिव्य चेतना के प्रस्फुटित और विकसित होने के साथ ही वह तुरन्त असीम दिव्य सत्ता, सच्चिदानन्द से संयुक्त हो जाता है। एकता जो कि अज्ञानतावश कुछ समय के लिए आवरण में थी, पुनः स्थापित हो जाती है। इस धार्मिक खोज की पूर्णता पर मनुष्य घोषित करता है : 'मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि नहीं हूँ। मैं सत्-चित्-आनन्द ब्रह्म हूँ।' यह अनुभव की परिपूर्णता से और उच्च कोटि की धार्मिक साधना से आता है और यह धार्मिक साधना आपकी ईश्वर से अमर आध्यात्मिक एकता का अनुभव है।

कोई धर्म आपको भौतिकता के इस निम्न जीवन से बँधे रहने देना नहीं चाहता। सभी धर्मों का लक्ष्य पूर्णत्व की प्राप्ति, मोक्ष और अमरत्व है। सभी धर्मों की प्रक्रिया भी तत्त्वतः वही रहती है, चाहे जो भी अन्तर उनके धार्मिक संस्कारों की विधि या क्रिया-पद्धति में हो। वास्तविक धर्म निम्न स्वभाव का, मनुष्य में पाशविक अंश का पूर्ण तिरोभाव और दिव्य स्वरूप का प्रगामी प्रस्फुटन चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सृष्टि के आरम्भ से ही सभी धर्मों के मुख्य सिद्धान्त और चरम लक्ष्य समान हैं।

धर्म या तो उपनिषद्, वेद जैसे शास्त्रीय पाठ्य ग्रन्थों में निहित प्रज्ञा-बुद्धि से उद्भूत हैं या परमात्मा से प्रेरित महान् ज्ञानी जनों से जो ईश्वर को प्राप्त करने की विधि के सम्बन्ध में उस (ईश्वर) का सन्देश देने के लिए प्रेरित हो कर आते हैं। यदि हम स्रोत की ओर जायें और ईसामसीह, मुहम्मद, जोरस्थ, बुद्ध के महान् और प्रेरणादायक जीवनों को देखें और संसार में विभिन्न मतों के महान् उत्स का निरीक्षण करें तो हम पायेंगे कि दृष्टान्त योग्य जीवन के माध्यम से और अपने व्यावहारिक उदाहरणों से उन्होंने हमें दिखा दिया है कि उन्होंने मानव जाति को जो धर्म दिये हैं, उनकी असली आत्मा क्या है? उन्होंने धर्मों का व्यावहारिक आचरण प्रदर्शित किया है जो कि बाद में उन्होंने अपने अनुयायियों को दिया और इन व्यक्तिगत जीवन्त प्रदर्शनों में वे सब एक-समान थे।

हम इन महान् ईश्वर-दूतों की भविष्य-सम्बन्धी उक्तियों की जाँच करें। क्या कोई ऐसा धर्म है जो हमसे कहता हो, 'असत्य बोलो, बेईमान (धूर्त) बनो, लोगों से घृणा करो, क्रोध और शत्रुता का विकास करो, अशुद्ध बनो, अनैतिक बनो ?' 'नहीं, निश्चय ही नहीं' - दृढ़ उत्तर होगा। प्रत्येक धर्म पूर्ण पवित्र, करुणामय, स्नेहमय, भक्तिमय, शीलवान्, त्यागमय जीवन और मनसा-वाचा-कर्मणा अच्छाई के जीवन पर जोर डालता है। प्रत्येक धर्म ने अपने पन्थ वालों को जीवन यापन की आदर्श पद्धति दी है। जिससे कि जीवन का लक्ष्य अर्थात् जन्म-मृत्यु, व्याधि और आपदा से रहित आत्यन्तिक अक्षुण्ण सुख प्राप्त कर सके। प्रत्येक महान् धर्म में एक-सी पद्धति या साधन हैं। यह शुद्ध और भक्तिमय जीवन भविष्य- वक्ताओं, सन्तों और मनीषियों में से प्रत्येक ने व्यवहार में प्रदर्शित किया है।

अतः धर्म तथा आध्यात्मिकता के विषय को किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें और उसका अध्ययन करें, जिस किसी भी दृष्टिकोण से आप इस पर विचार करें, आप पायेंगे कि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण तथ्य मूलतः सभी मतों में वही है। सभी मत एक हैं और सभी भागवत पुरुषों ने पूर्ण नैतिक, दिव्य करुणा, अच्छाई और मानव-जाति की एकता के बोध में उसी प्रकार का जीवन यापन किया है। इस प्रकार चाहे जितना हम इन वास्तविकताओं से आँखें बन्द करने का प्रयास करें, एक प्रकार के रहन-सहन को प्रत्येक मत और धर्म की अपनी मूलभूत शक्ति के माध्यम से अनिवार्य पद्धति घोषित करते हुए हम सभी मतों में एकता पाते हैं। दूसरे शब्दों में, सभी धार्मिक उपलब्धियों की प्रक्रिया में एकता है और उस चरम उद्देश्य में एकता है जो कि इन विभिन्न धर्मों में से प्रत्येक अपने मतावलम्बियों को अनुभव कराना चाहता है। ये विभिन्न मत, जैसा कि कहा गया है कि अनेक सुन्दर सुमन हैं, सुन्दर गुलदस्ता निर्मित करते हैं जिसको हम सर्वशक्तिमान् परमात्मा को अर्पित करते हैं।

२१. संन्यास की महिमा

सत्यान्वेषक होने के नाते हमें सर्वप्रथम मन में स्मरण रखना है कि संन्यास हमारे जीवन को द्विविध रूप से व्याप्त करता है। अपने विशुद्ध आध्यात्मिक रूप में संन्यास निवृत्ति की उच्चतम भावना को मूर्तिमान करता है अर्थात् नाम-रूप को पूर्णतया नकार कर नाम-रूप से परे परम सत्य अर्थात् ब्रह्म या आत्मा का अधिकारपूर्ण और सप्रयोजन आग्रह करता है। यह उच्चतम वेदान्तिक साधना का श्रेष्ठतम परिणाम है। यह भारतवर्ष की संस्कृति के अन्तर का मर्मस्थल है, हिन्दूमतानुसार मानव की सत्ता का सर्वोच्च और एकमात्र लक्ष्य है। आत्मा को आनन्दपूर्वक चेतना में सदैव लीन (मग्न) बने रहने के लिए न केवल इस भौतिक विश्व की उपेक्षा की जाती है, बल्कि अगणित विश्वों की उपेक्षा की जाती है जो कि सच्चिदानन्द के असीम सागर में एक बूँद जैसे स्थित हैं।